定位と奥行きが鍵 "ハモり"のミックス方法

「ハモり」特有の処理でクオリティアップ

今回は、歌モノ楽曲や、”歌ってみた”制作において、非常に重要なトラックとなる「ハモり」のミックス方法について解説していきたいと思います。

予備知識として、ボーカルミックスの基本的な項目を押さえておく必要がありますので、その辺りに自信のない方は、ぜひ以前の特集「宅録ボーカルミックスの基本プロセス」を先にご覧ください。

今回の流れは以下の通りです。

それでは、内容に入っていきましょう。

ハモりミックス 動画

▶︎製品のご購入 (以下アフィエイト・PRリンクを含みます)

・Waves Doubler

・iZotope Vocal Doubler(フリー)

・Waves Reel ADT

・Waves CLA-76

・Waves Renaissance Reverb

・Waves Gold(DoublerとRenaissance Reverbが含まれます)

ハモりの存在意義とミックスの効果

通称として馴染み深い「ハモり」ですが、語源は英語のHarmonnyで、「ハーモニーする」が「ハモる」と略され、名詞的に「ハモり」と呼ばれるようになりました。一般的には、主旋律と同じ歌詞でハモる、いわゆる「字ハモ」のことを指します。

ここぞというところでハモりを入れると、豊かで心地いい響きとなり、よりドラマチックで、説得力のあるボーカルを演出することができます。

ハモりがある場合とない場合を比べてみましょう。今回のサンプル曲のサビの導入部分です。

▶︎ハモりなし

▶︎ハモりあり

ハモりがある方がいかにもサビが始まった、という感じで、かっこいいですよね。ただ、このハモりのカッコ良さも、実はきちんとミックスしてこそ、と言えます。

例えば、単純にメインボーカルと同じようなミックスでハモらせてみると…

▶︎ハモりにメインボーカルと同じ処理をした場合

▶︎ハモり特有の処理をした場合

このように、ハモりに適したミックスを行うと、メインとハモりがちょうどいいバランスで共存し、オケとボーカルの馴染みもよくなります。

それではこの、ハモり特有のミックスの内容を見ていきましょう。

ダブリングでメインボーカルと分離させる

まずはハモりの定位、左右の位置ですね。

メインボーカルと同じセンターに置く場合がないわけではありません。しかし多くの場合、メインボーカルと定位をずらすことで、ハモりがしっかりとメインを引き立てる形とすることが基本となります。

ハモりテイクが一本しかない場合、センター以外の左右に振ってしまうと、左右のバランスが悪くなるという問題が生じます。たとえば、こんな感じです。

▶︎ハモりを右に定位させた場合

それを避けるため、よく使われるのが、同じパートを2回録ってそれぞれ左右に配置する、という方法です。これをダブリングと呼びます。

真面目に2回録ってもいいのですが、今回は、それが面倒だ、あるいは、既に録り終えていて一本しかない、という人のために、便利なプラグインをご紹介したいと思います。

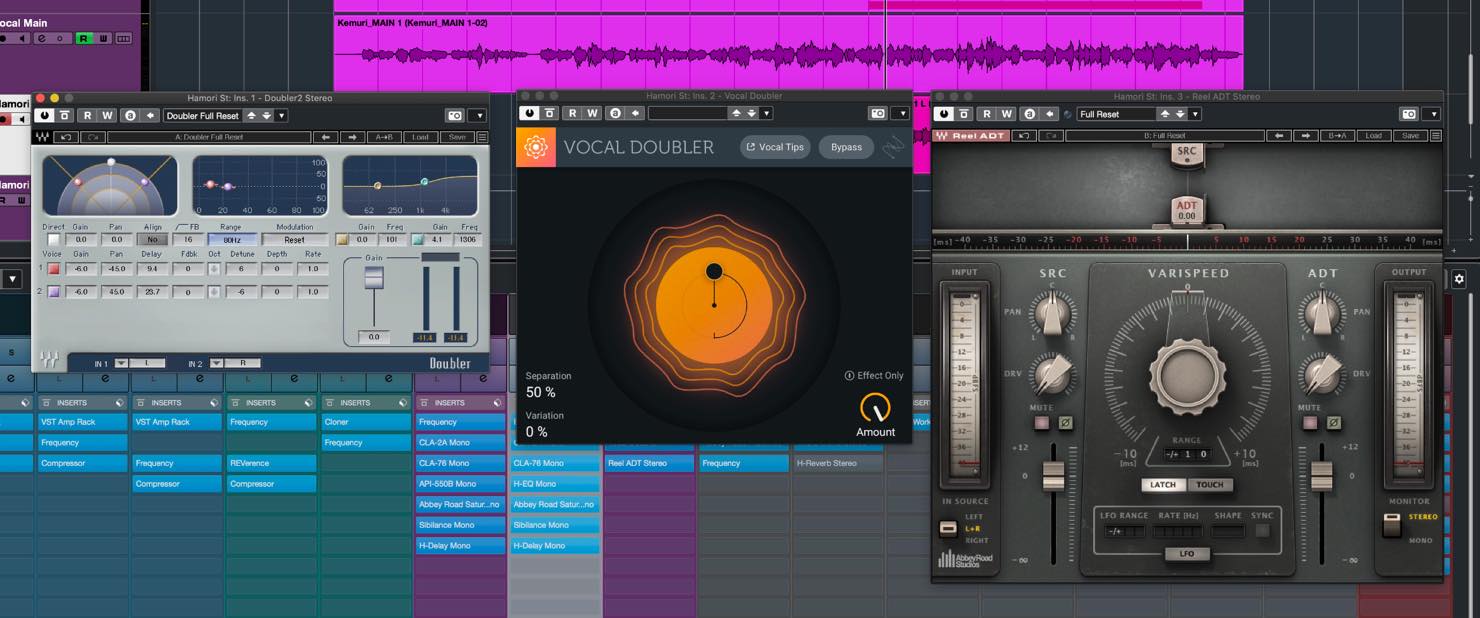

それが、これらダブラーと呼ばれる系統のプラグインです。

一番右にビンテージ感溢れるものがありますが、これが実はダブラーの起源となったマシンをシミュレートしたもので、なんとあのジョン・レノンが「何回も歌うのが面倒だ」という理由でこのマシンの開発を依頼したというエピソードがあります。

一番左が、プラグインとしては最も歴史があるものといっていいでしょう、WavesのDoublerです。

Goldバンドルに入っているので、お持ちの方も多いのではないでしょうか?

まずこちらから、簡単に設定方法をご紹介します。立ち上げているのは、Doubler 2というバージョンです。

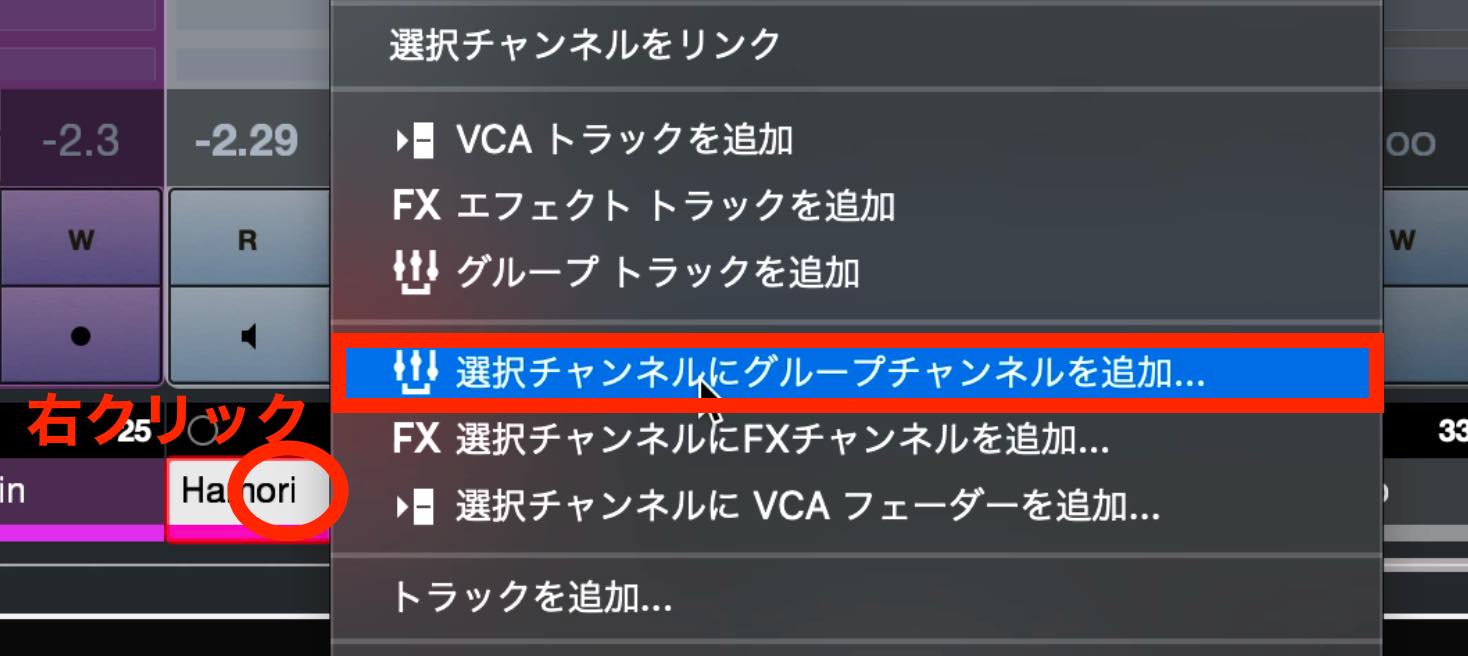

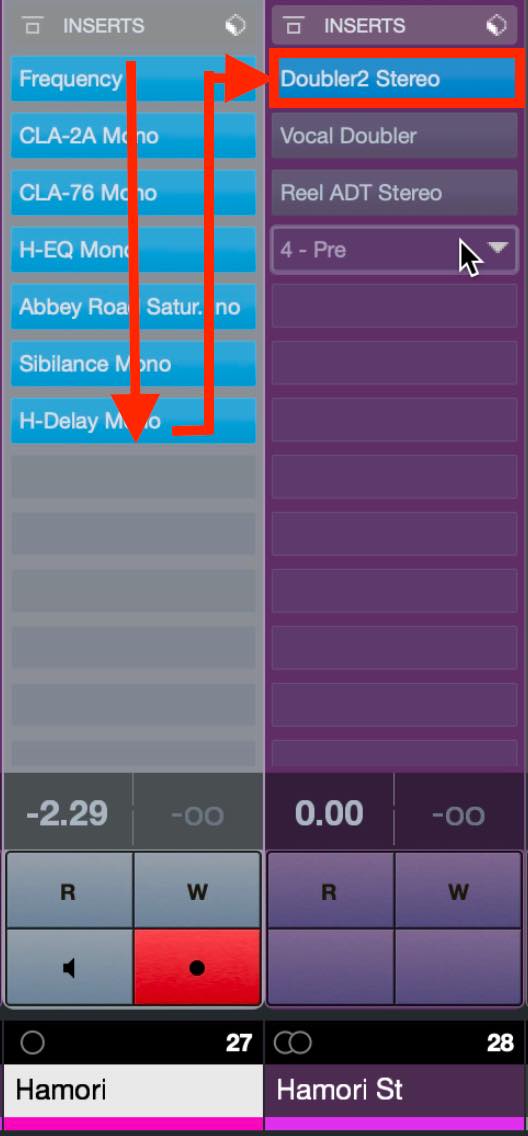

前提としていくつか注意点がありまして、ステレオダブリング効果を得たい場合、対象トラックがステレオである必要があります。

Cubaseの場合、ステレオグループトラックを別に作って、そこにルーティングしてしまうのが早いです。

元のモノラルトラックを右クリックし、「選択トラックにグループチャンネルを追加」を選択、構成をstereoとし、作成します。

出来たトラックにダブラーを適用する、という流れです。

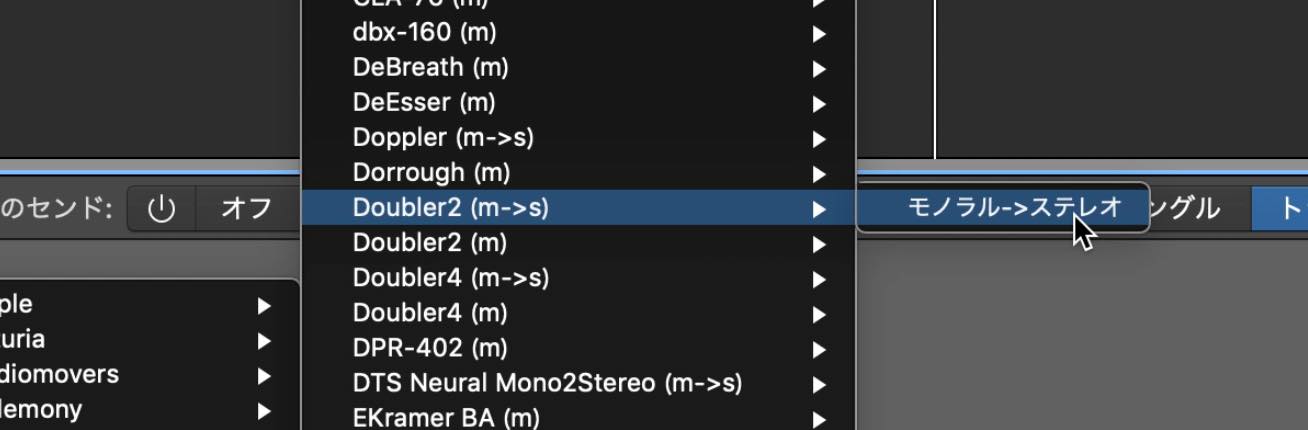

Pro ToolsやLogicの場合、プラグインに「mono>stereo」というバージョンがありますので、これを選択するだけでそのプラグイン以降がステレオ処理となります。

また、ダブラーはEQやコンプなどのプラグインの後にインサートしますが、先にダブラーを設定しておき、後に前段のEQやコンプ設定を行った方が結果が見えやすくなります。

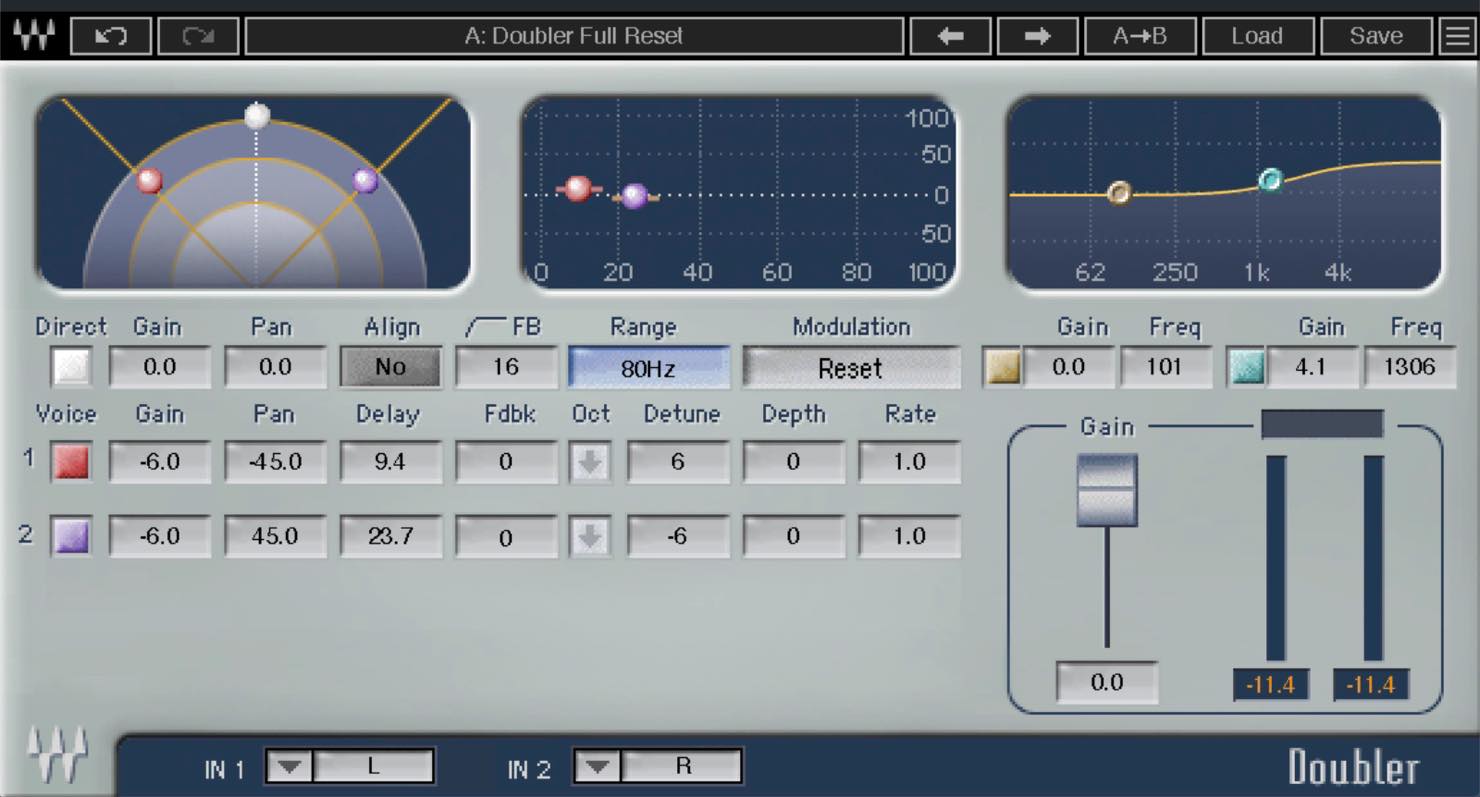

それでは、Waves Doubler自体の設定です。

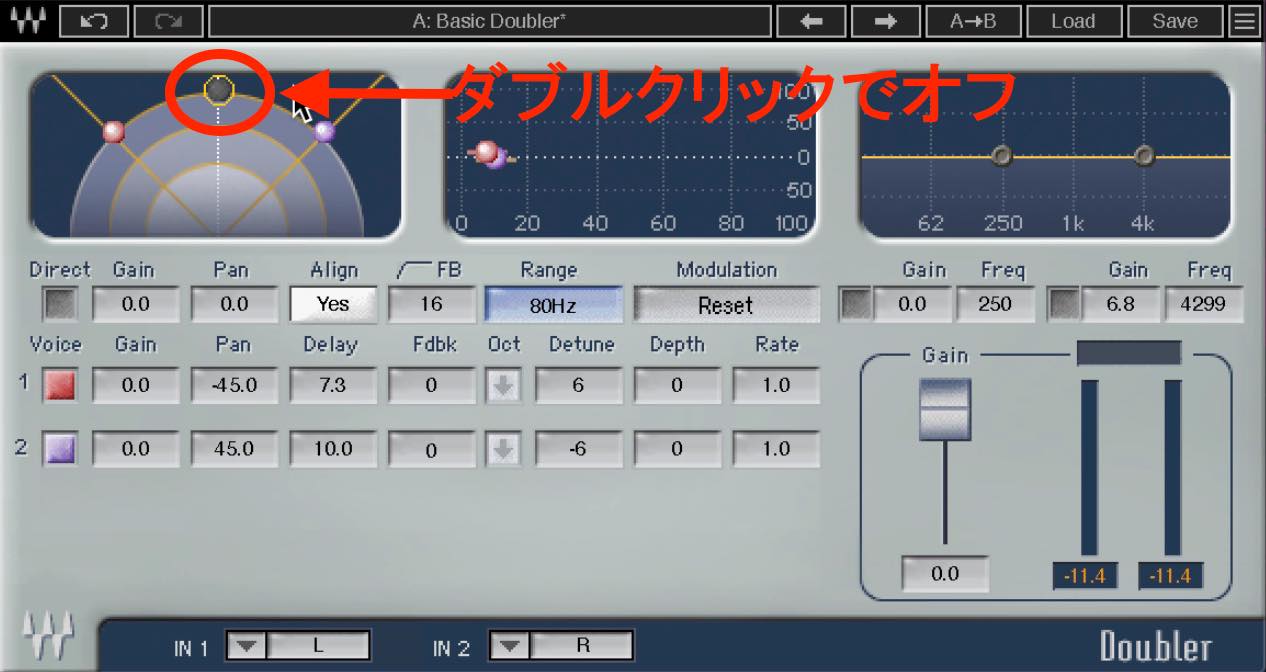

まずプリセットから、Basic Doublerを選択します。

そして、この真ん中の白い丸をダブルクリッククリックして、オフにします。

これだけでOKです。

メインボーカルとともに聴いてみましょう。

▶︎Waves Doubler

ハモリが左右に定位され、メインボーカルと分離しましたね。

もう少し仕組みを理解すると、好みに合わせてカスタマイズできるようになりますが、今回は他の項目もたくさんありますので、ここまでにしておきたいと思います。

では他のダブラーも見てみましょう。

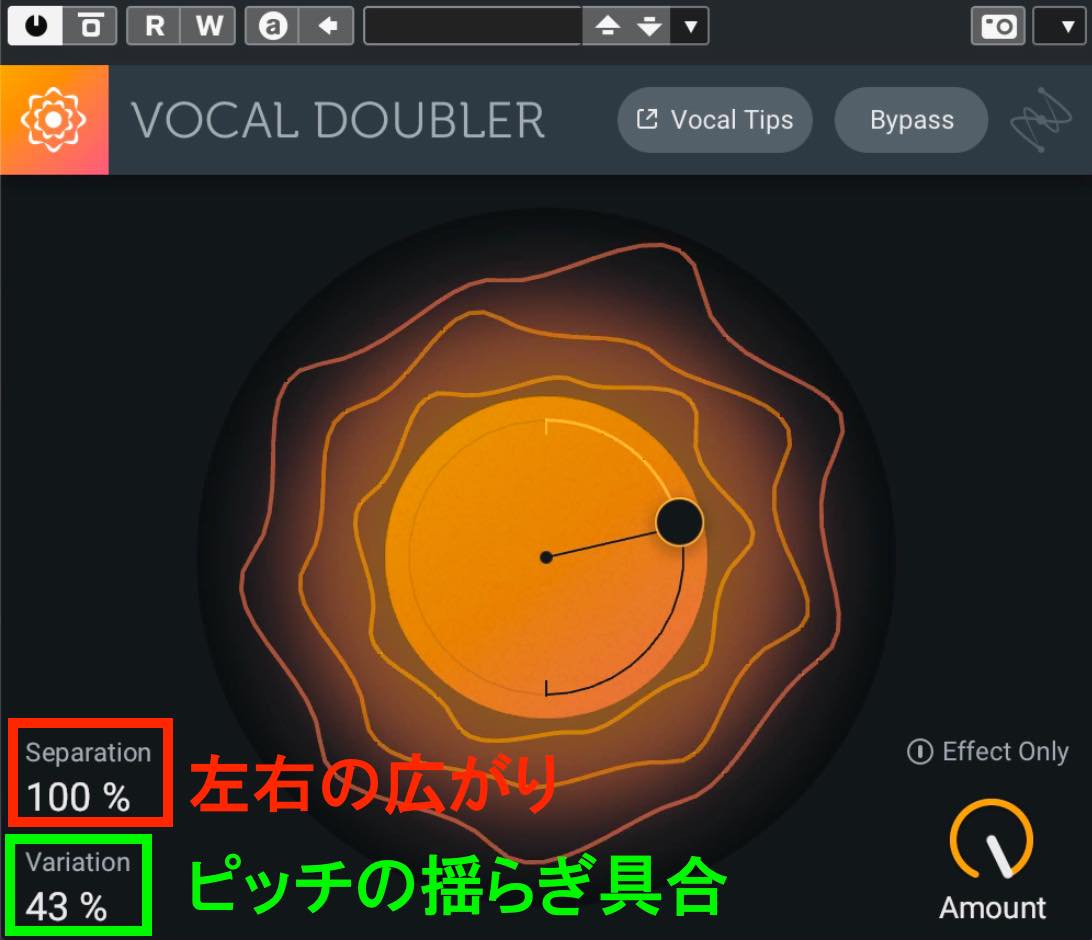

iZotopeのVocal Doublerです。こちらは無料で入手できます。手っ取り早くやってみたい方には最適ですね。

操作もいたってシンプルで、Seprationで左右の広がり、Variationでピッチの揺らぎ具合を調整します。あまりピッチが揺れすぎると音痴に聞こえますので注意ですね。

メインボーカルと合わせて聴いてみましょう。

▶︎iZotope Vocal Doubler

Wavesともまたちょっと出音が違いますね。細かな設定が出来ないのが難点ですが、何しろ無料ですので、持っておいて損はないと思います。

3つ目は先ほどご紹介した、ビンテージっぽいプラグイン、Waves Reel ADTです。

こちらもお手軽設定をご紹介しますと、プリセットから「Fake Stereo」これを選ぶだけです。

実はこのままの設定だと、ちょっと右寄りに聞こえます。

実はダブリングでは、左右で微妙にタイミングをずらしてあるのですが、タイミング的に早い方から鳴っているよう聞こえる、という特性があります。このケースでは、右が10msほど早いので、右寄りに聞こえるんですね。というわけで、右のスライダーを-1ほどにしてみましょう。

(これは他のダブラーでも言えることなので、覚えておいてください)

サウンドを確認してみましょう。

▶︎Waves Reel ADT

Reel ADTの特徴は、Driveですね。サチュレーションで音質をコントロールできます。詳しくは以前の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

コンプレッサー/イコライザー/リバーブで奥行きを作る

さてここからは、コンプレッサー/イコライザー/リバーブによる奥行き作りです。

ここまでは定位によるメインボーカルとの分離をお話ししましたが、ここからは奥行きということで、つまりメインボーカルよりやや後ろからハモりが聞こえるようにする、ということになります。

奥行きの表現でまず考えられるのが、音量バランスです。これはもちろん、メインボーカルより小さめにする、というのは大前提ですが、小さくするだけでは単に聞こえにくくなるというジレンマもあります。そこで、しっかり役割も果たしながら、ボーカルより一歩引いて聞こえるテクニックを解説していきます。

コンプレッサー

1つ目はコンプレッサーによる、トランジェントやダイナミクスのコントロールです。

トランジェントとは、ボーカルでは滑舌の良さ、と捉えていただいて構いません。滑舌がはっきり聞こえる声は近く、反対に曖昧な発音は遠く聞こえます。

このコントロールに相当するのが、コンプのアタックタイムです。メインボーカルでは、比較的遅めに設定していましたが、ハモりではこれを、かなり早めに設定してみましょう。

それから、ゲインリダクションもやや多めに発生するように調整します。多いところでは、-10dBくらい行ってもいいでしょう。

ついでにリリースタイムも早め、かなり平坦に聞こえる設定としました。

ダイナミクスが少ない方が機械的で存在感の薄いボーカルとなりますので、メインと差をつけるとともに、楽器との橋渡し役になってくれるという効果もあります。

では、メイン向きのコンプ設定と、ハモり向きの設定を比べてみましょう。

▶︎メイン向きのコンプ設定

▶︎ハモり向きのコンプ設定

イコライザー

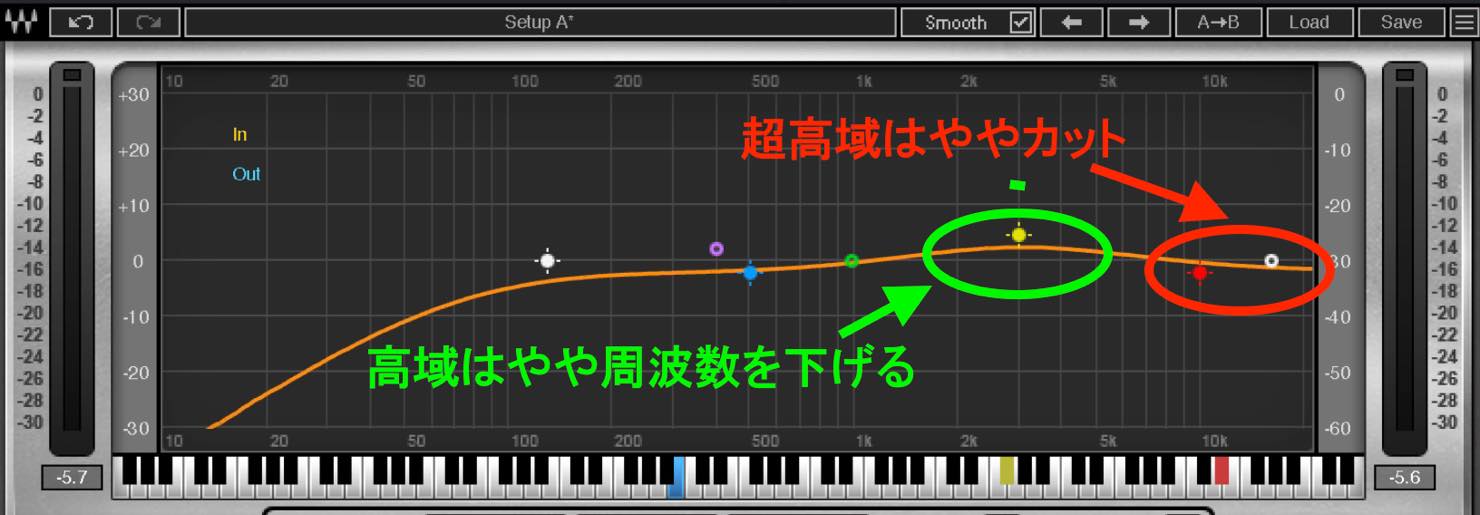

続いてイコライザー、主に高域のコントロールです。

今回は見た目のわかりやすさを取って、一般的なパラメトリックイコライザーとしていますが、お好みでチョイスして下さい。

今回のメインボーカルでは、サウンドを前に押し出すために超高域を2dBほどブーストしています。ということは奥に押しやるには、この帯域をメインボーカルより相対的に小さくすればいいということになります。今回はわかりやすいように、2dBカットしてみました。

高域の倍音に相当する帯域については、メインボーカルは5kHzを中心として4.5dBブーストしています。そこでハモりでは、もう少し下の3kHzあたりを狙ってみます。こうすることで、メインとぶつからないようにしながらも存在感を出すことができます。

これで、メイン向きのEQ設定と、ハモり向きの設定を比べてみましょう

▶︎メイン向きのEQ設定

▶︎ハモり向きのEQ設定

メイン向きのEQ設定では、メインとハモりがひしめき合っていて、窮屈な感じがしますね。ハモり向きでは、程よい距離感ができて、メインボーカルが伸びやかに聞こえます。一方で、ハモりの存在感もしっかりありますね。

なお、ここで挙げた数値は絶対ではないので、声や楽曲に合わせて模索してみて下さい。

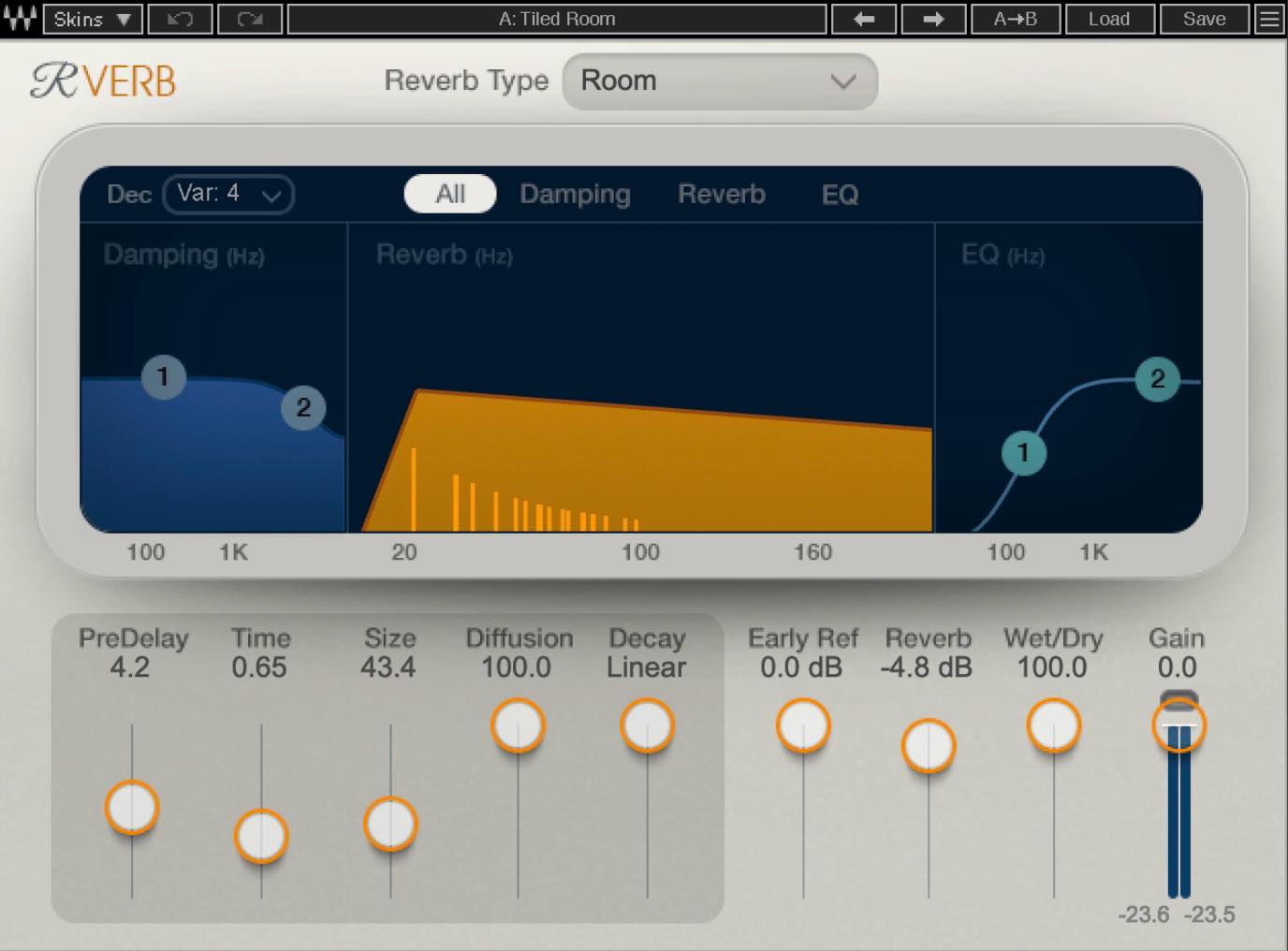

リバーブ

最後はリバーブによるメインボーカルとの差別化です。

メインボーカルでは、サウンドを艶やかにし、他のトラックから際立たせる目的として、プレートリバーブをかけていました。

では、これをそのままハモりにも適用してしまっていいのでしょうか?

メインとハモりがツインボーカル、といった場合にはアリかもしれませんが、今回のようにバックコーラス的な位置付けの場合、答えはNOです。

ハモりパートには、基本的に他のトラックと馴染ませる目的の、ルームやホール系のリバーブを中心にかけ、メインボーカルと差別化しましょう。

オケも含めて使用しますので、聴かせたい音場に合わせたリバーブをチョイスしておきます。今回は比較的狭めのルームとしました。

では、ハモりにプレートリバーブをかけた場合と、ルームリバーブをかけた場合を比較してみましょう。

▶︎ハモりにプレートリバーブ

▶︎ハモりにルームリバーブ

プレートリバーブでは、メインとハモりが同化してしまい、ハモりの存在感が薄くなったように聞こえますね。EQの際に感じたような窮屈さもあります。

ルームリバーブでは、メインとハモりの響きに差が生まれ、より立体的な印象を受けますね。かつ、このルームリバーブはメインボーカルにも若干混ぜてありますので、完全に異質な感じというわけでもありません。程よい距離感ですね。

以上、今回はハモりミックスのポイントについて解説しました。

今回挙げたものを全て同じようにやる必要はありませんが、これらのポイントを踏まえて、組み合わせやパラメーターの調整を行うことで、理想的なハモりミックスに近づけることが出来ると思います。

ぜひご自身のハモりトラックで試してみてください。

定位と奥行きが鍵 "ハモり"のミックス方法

今回は「宅録ボーカルミックスの基本プロセス」第3回ということで、歌モノ楽曲や、”歌ってみた”制作において、非常に重要なトラックとなる「ハモり」のミックス方法について解説していきたいと思います。https://t.co/EfqKfgwVha#DTM #ミキシング pic.twitter.com/AxhrYKfcQK— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) May 22, 2021

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru