ダイナミックEQ活用術|WAVES F6 Floating-Band Dynamic EQの使い方

ダイナミックEQをミックスに取り入れよう

今回はWavesのダイナミックEQ「F6 Floating-Band Dynamic EQ」を題材として、「ダイナミックEQとはそもそも何か」「マルチバンドコンプとはどう違うのか」といった点を明らかにし、その魅力に迫っていきたいと思います。

今回の流れはこのような感じです。

- 1ダイナミックEQとは?マルチバンドコンプとの違い

- 2F6の特徴的なパラメーター

- 3使用ケース1:ボーカルの不要なピークのカット

- 4使用ケース2:2mixオケにボーカルのスペースを空ける

- 5使用ケース3:2mixで埋もれたキックを復活させる

それでは、一つ一つ見ていきましょう。

ダイナミックEQ活用術 動画

ダイナミックEQとは?マルチバンドコンプとの違い

まずダイナミックEQとはどのようなものか、明らかにしておきましょう。

通常のEQは、ある帯域をブーストしたりカットした場合、対象のトラックに対して常にその影響が与えられます。一方で、サウンドは常に変化しており、一定の状態にあることはありません。

ある部分ではEQ効果を得たい、他の部分ではEQ効果が欲しくない、という場合もあるでしょう。

その際オートメーションを使うという方法もありますが、頻繁な変化に対してオートメーションを書くのは効率的ではありません。

そこで、帯域ごとのダイナミクスを基準として、EQの効き具合を変化させることができるのが、ダイナミックEQです。

このようにEQの発想から出発して、ダイナミクス要素を付け足した、という進化の過程が、大きな特徴と言えるでしょう。

マルチバンドコンプについては、結果的な性能は似ているのですが、やはりこちらはコンプレッサーから出発しています。コンプレッションを行う際に、帯域別に分かれていたら便利だろうという発想です。

そこは、バンド間にあるクロスオーバーという考え方に顕著に現れています。隣接するバンドとのバランスを保ちながら、自然にマルチバンド処理を行うことを主眼に置いています。ゆえに、ピンポイントな処理は不得意と言えるでしょう。

C6ではフローティングバンドが2バンドあるため、少しダイナミックEQ的な要素も持ち合わせていますが、やはりF6のように6バンド全てフローティングという自由度には敵わないと言えます。

ただし、自由というのは諸刃の剣とも言えますので、サウンドを破綻させてしまわないよう、あまり極端なことをやりすぎないようにするのがポイントと言えるでしょう。

F6の特徴的なパラメーター

さてここからは、F6の利用シーンをいくつかご紹介し、使い方のコツを掴んでいただきたいのですが、それに先立ち、特徴的なパラメーターについて簡単に触れておきます。

Frequency、Q、Gainといったものはお馴染みのEQパラメーターですが、併せてRangeというパラメーターがあります。

C4やC6を使ったことがある方ならわかるかもしれませんが、Rangeではダイナミクスの方向と限界値を設定します。例えばプラス6dBとすれば、ブースト方向に6dBを限界としてダイナミクスが発生しますし、マイナスにすればカット方向ということになります。

そして、Threshold、Attack、Release。

これらはコンプでお馴染みのパラメーターですね。まさしくその通りで、これらを使ってダイナミクスをコントロールします。

ステレオのソースに対しては、左のバンドモードで、EQの対象をSTEREO、Mid、Sideから選択することができます。

また、外部サイドチェインも設定可能で、その場合はSC SourceをExternalとします。

複雑な画面に見えますが、EQとコンプを使ったことがある方なら、難なく操作できる構造だと思います。

使用ケース1:ボーカルの不要なピークのカット

それでは実際のケースに入っていきましょう。

まずは、ボーカルの倍音に当たる帯域から耳障りなピークを取り除く処理です。

これは従来から、通常のEQで行われる定番の処理でした。しかし、どんなに頻繁に耳障りなピークが発生する周波数であっても、ずっと鳴りっぱなしというわけではありません。

そこでより自然な処理を目指し、ダイナミックEQを活用してみましょう。

まずは使用するバンドを決め、Qを21程度とし、Gainを目一杯あげます。これでボーカルを再生しながら、耳障りなポイントを探っていきます。

見つかったらGainを0に戻し、Rangeを-6dB程度まで下げます。Attackは早めでいいでしょう。これで再生しながら、突発的に大きくなる時だけEQが効くように、Thresholdを調整します。

同様の手順で数カ所行い、ついでにローカットも行いました。

欲しいタイミングだけ効いていますので、ボーカル全体に対する影響はごくわずかです。

一方で、耳障りな感じはきちんと抑えられ、滑らかなサウンドとなりました。

使用ケース2:2mixオケにボーカルのスペースを空ける

続いて、「歌ってみた」などでよくある、2mixのオケとボーカルを馴染ませるための処理です。

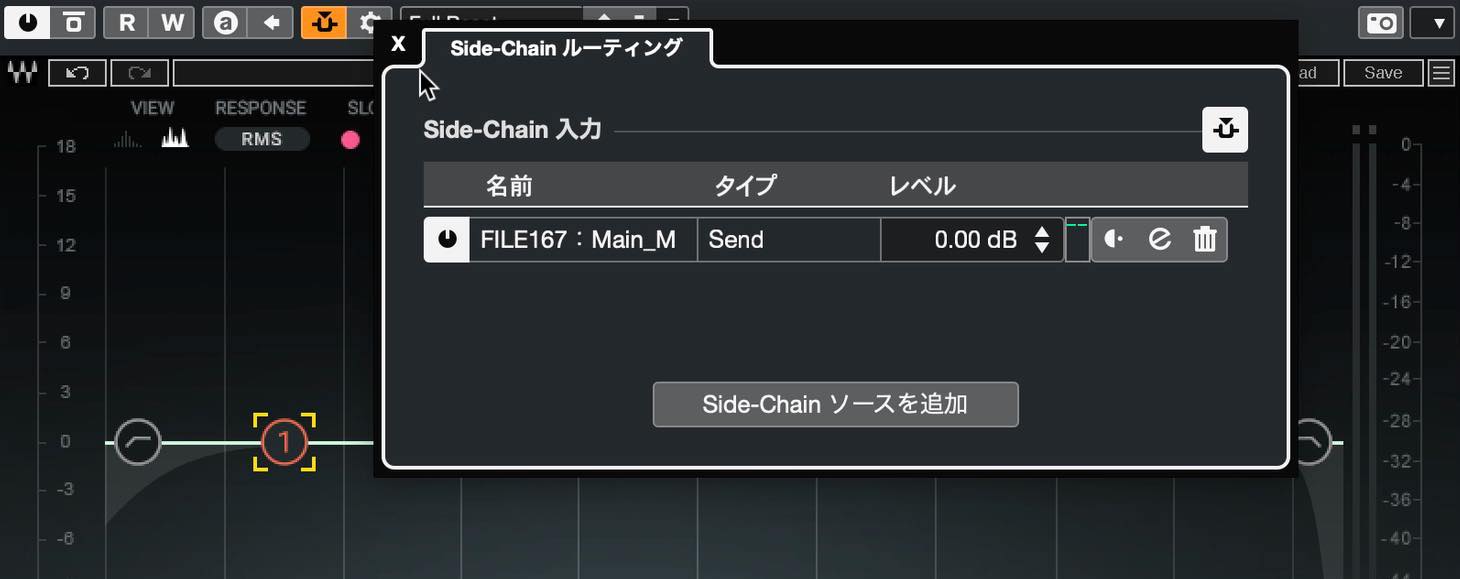

2mixのオケに、F6を適用します。そしてボーカルトラックからのサイドチェインを受け、その音量ダイナミクスに合わせ、特定帯域を動的にカットします。

まずはサイドチェインの設定です。ボーカルトラックから、0dBでセンドしておきます。

その上で、使用したいバンドを選択し、SidechainのSOURCEをExternalとしておきます。

さらに今回はボーカルにフォーカスしたいため、バンドモードをMIDとします。

さて、このバンドのデフォルトの周波数付近は、ボーカルの抜けを作る倍音領域に相当します。Rangeを-2dB、Attack最速として、Threshold、Frequencyを適切に設定しましょう。

Thresholdはだいたい、入力レベルを少し下回るところのあたり、ボーカルのダイナミクスに適度に反応する値にします。Frequencyはよく聴きながら、抜けの良くなるポイントを探りましょう。

もう一箇所、同様の手順で、ボーカルの基音部分に当たる、200Hz付近でもやってみました。

こうすることで、明らかに声の存在感がしっかり出つつ、その上浮かずにオケに馴染んできます。

この感じは、単純にオケのボーカル帯域をカットしたり、逆にボーカルの対応する帯域をブーストしたりするだけでは出せないものです。

あくまで、ボーカルのダイナミクスにオケが反応していますので、オケへの影響を最小限にしつつ、ボーカルのスペースを作ることができます。

使用ケース3:2mixで埋もれたキックを復活させる

続いて、今度はアップワード、つまりブーストの方向での例にも触れておきましょう。

同じく、2Mixファイルを用いていきたいのですが、よく限界までリミッティングされていて、キックなどの存在感が薄まってしまっているケースがあります。

その状態でボーカルとミックスしようとしても、これもまた馴染みが悪くなったりします。

そこで、キックの低域のパワーの中心となる帯域、60Hz付近のMIDを狙い、アップワード・エキスパンジョンを行なってみましょう。

Qはやや狭め、Rangeは+2程度とし、Attackを最速にして、Thresholdを調整していきます。キックのタイミングに合わせて小気味よく動く程度を狙いましょう。

Releaseはキックの余韻の太さに影響します。少し重めにしたい場合には、遅めに設定してみましょう。Auto Release Controlが効いていますので、ある程度遅くしてもきちんと戻ってくれます。

こうすることで、リミッティングによって埋もれがちだったキックのダイナミクスが復活して、オケが活き活きとしてくるはずです。

のっぺりとしていないため、ボーカルとの馴染みも良くなります。

以上、今回はWavesのダイナミックEQ「F6」を題材とし、従来製品との違いや、ダイナミックEQの使い所について解説しました。

ダイナミックEQはミックスツールの中では比較的新しい部類に入りますが、一歩進んだEQ処理、あるいはより効率的な処理を求める際には、頻繁に見かけるようになってきました。

この機会にご興味を持たれた方は、ぜひお試しください。

【DTM】ダイナミックEQ活用術

今回は、WavesのダイナミックEQ「F6 Floating-Band Dynamic EQ」を題材として「ダイナミックEQとはそもそも何か」「マルチバンドコンプとはどう違うのか」といった点を明らかにし、その魅力に迫っていきたいと思います。

詳しくはコチラ:https://t.co/GB6qBdraVr#DTM pic.twitter.com/BEqlWmSXQZ

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) December 5, 2020

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru