Cubase 11 初心者講座 17. マスターエフェクト

今回は、ミキシング後にStereo Outのトラックで行う処理、マスターエフェクトについて解説します。

マスターエフェクトで必須ともいえる処理が音圧の管理です。今回は主にそこにフォーカスして解説しますが、ミックスやマスタリングについては非常に奥が深いので、この解説を1つの入り口と捉えていただければと思います。

マスターエフェクト 動画

マスタートラック(Stereo Out)で行う処理とは?

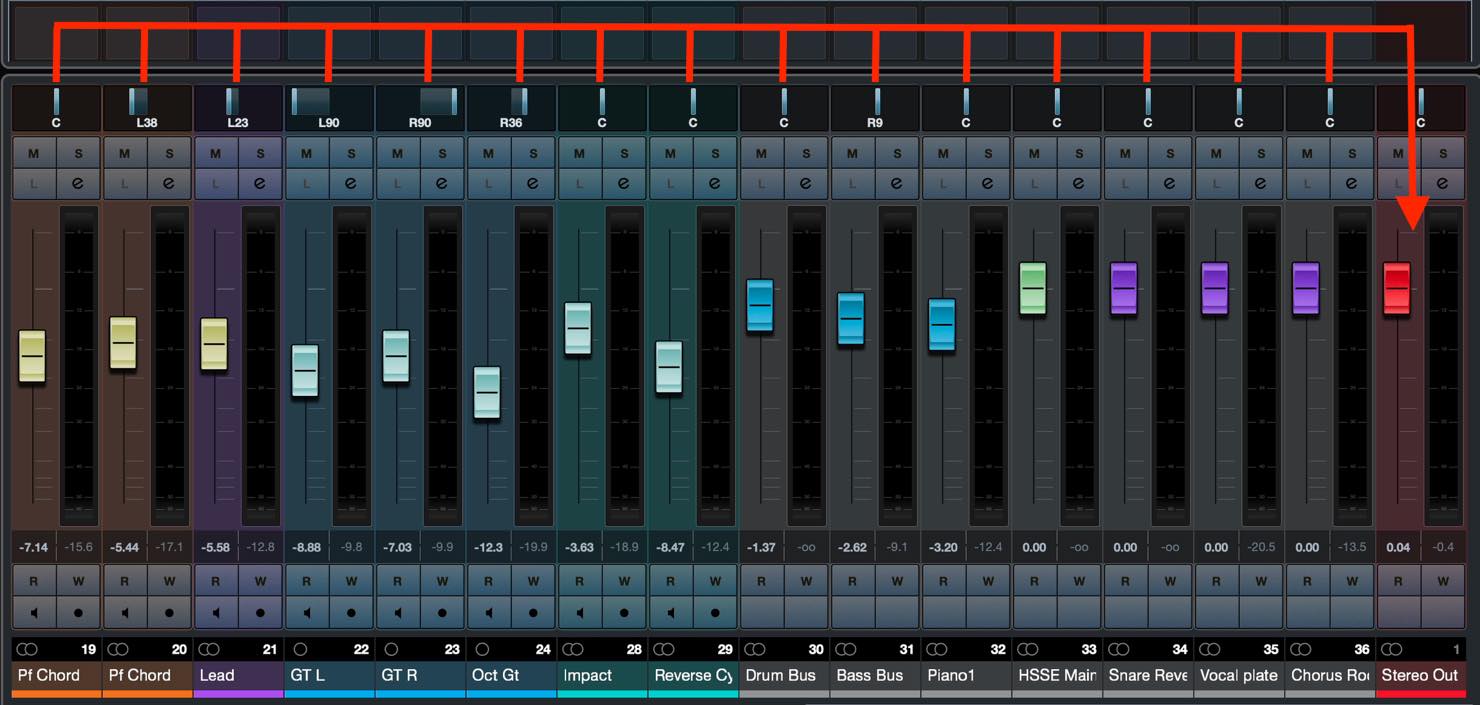

まずミキサーの基本的な考え方ですが、各トラックで調整された音声信号は、こちらのStereo Outというトラックに集められてステレオ2chとして出力されています。

つまり、このStereo Outでエフェクト処理をするということは、楽曲全体に対して影響を与えるということになります。

ということは、慎重に処理を行わないと、ここまで行ってきたミックスが台無しになってしまう恐れもあるということです。

もちろんここでEQやコンプレッサーを使用する、ということは頻繁に行われます。ただし、これまでのミックスバランスを大きく変えてしまうような極端な処理は行いません。

リミッター/マキシマイザーとは?

ここでは、マスターエフェクトで必須となるリミッター/マキシマイザーについて取り上げます。

先述の通り、Stereo Outは全ての音の出口となりますので、ここでクリップ、つまり音割れすることは絶対に避けなければいけません。

前回、ミックスする際は-6dB程度の余裕を持たせましょうという話をしましたが、これはあくまでざっくりとした目安であり、ごく瞬間的なピークとして0dBを超えることはありえます。

それを防いでくれるエフェクターを一般的にリミッターと言います。リミッターはどんな瞬間的なピークも漏らさずに制限し、クリップを防いでくれます。

リミッターの役割も果たしながら、最終的な音圧調整を行えるのがマキシマイザーです。

マキシマイザーはdynamicsの中にあるので、Stereo Outに適用します。

なお、マキシマイザーの後ろには、EQやコンプなどの音量に影響を与えるエフェクトは入れないでください。

マキシマイザーによる音圧上げ

実は、-6dB程度の余裕を持たせたミックスは、そのまま書き出すと、一般に流通している音源に比べてかなり小さく聞こえることがあります。

そこで音量の上限を決めながら音圧の底上げを行い、楽曲の聴こえ方を大きくする必要があります。

ではどのようにマキシマイザーを操作するかですが、まずこちらのOutputでリミッターをかける上限値を決めます。0dBを超えてはいけないため、当然0以下となりますが、一般的には-0.1〜-0.3程度余裕を持たせるのが良いとされています。

上限値が決まったら、Optimizeを上げることで、音圧の底上げを行います。

上げていけば音量は上がっていきますが、もちろん際限なく上げられるわけではありません。

先ほど設定した上限値を越えれば、その分は強引に抑えられますから、楽曲全体のダイナミクスが失われ、パンチのない平坦なミックスになってしまいます。

そういった副作用がどの程度起きているかの目安となるのが、GRと表記されている、ゲインリダクションメーターです。

これはどの程度の音量が上限を超え、押さえ込まれているかの量を表しています。

全く出てはいけない、というわけでありませんが、できれば-3dB程度、多くても-6dB程度以内にとどめておくのが無難です。例えば、常に-10dB出ていて動かない、といった場合は、明らかに音圧を上げすぎてダイナミクスが潰れている状態と言えます。

音圧の指標:RMSとラウドネス

もう1つ目安となるのが、RMSという数値です。

これは瞬間的な音量まで正確に示すピークメーターと違い、平均的な音量を示すため、聴感的な音量=音圧を計測する際によく用いられます。

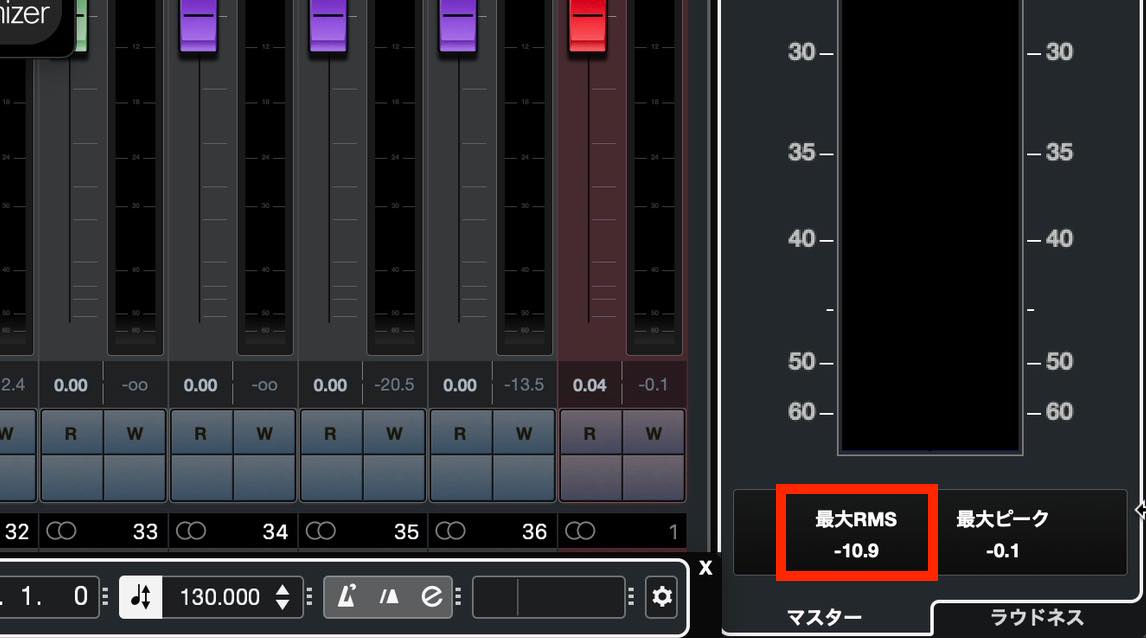

マキシマイザー内にも表示されていますが、Cubase右ゾーンのメーターで見るとわかりやすいです。メーターの下に「最大RMS」「最大ピーク」と出ています。

RMSの目安ですが、市販のCD程度の音圧を目指す場合、-10dB程度とするのが一般的です。

ジャンルによってそれ以上に高い音圧の音源もありますが、多くの場合上げすぎると弊害の方が大きくなります。

配信用の音圧の目安としては、ラウドネスという別の基準もあります。

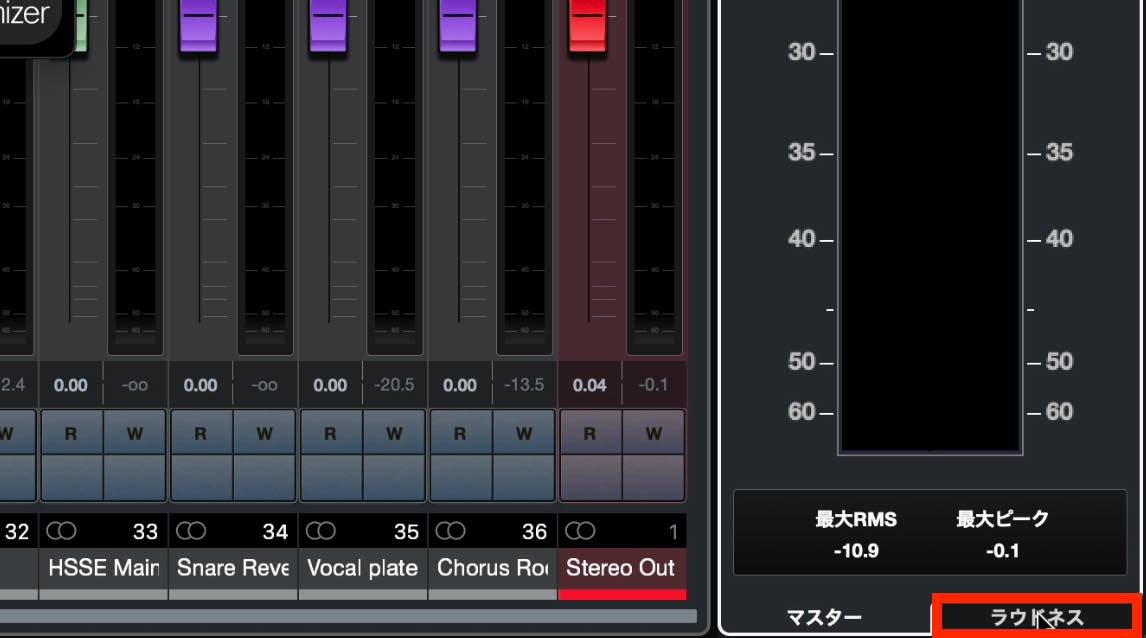

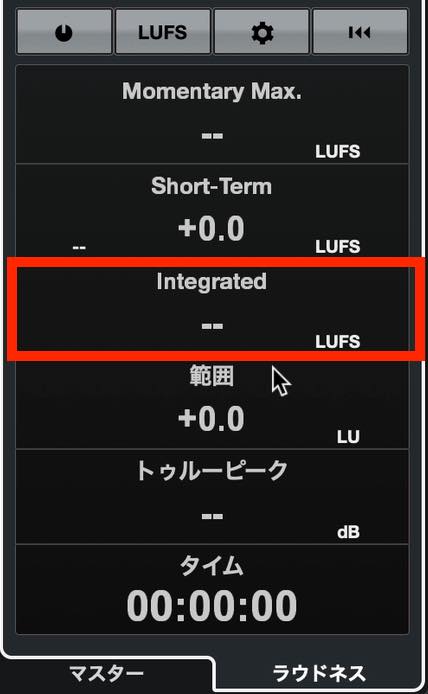

下のタブで、現在「マスター」となっているところを「ラウドネス」に切り替えて下さい。

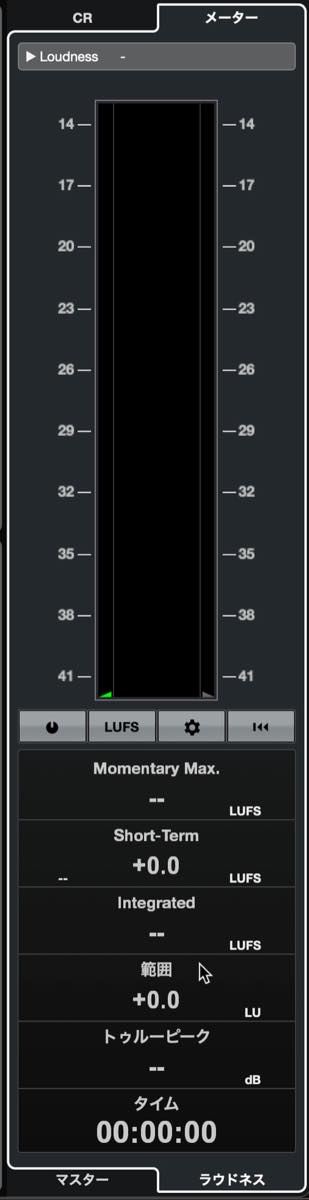

このようなラウドネスメーターが表示されます。

ラウドネスについて詳しい説明は省きますが、今回はIntegratedという数値に注目してください。

こちらを-14LUFSという数値にすると、YouTubeやSpotifyへアップロードする際の音圧としては最適と言われています。

計測するには、スイッチをONにします。そして、その隣の部分がもしLUとなっていたら、LUFSに切り替えてください。

そして、再生すると数値が表示されますが、Integratedを正確に計測するには、楽曲を最初から最後まで再生してください。

RMS-10dB辺りを狙ったものの場合、-14LUFSよりも大きくなることが多いので、マキシマイザーのOptimizeを下げて調整します。

上、マスターエフェクトの中でも、特に今回は、必須となるリミッター/マキシマイザーによる音圧の調整について開設しました。

初心者の方はまずこれを行っておけばOKですが、さらに本格的なマスタリングを学びたい方向けに、リンクを貼っておきます。ぜひこちらもご覧ください。

関連記事

7. 楽曲のマスタリング Cubase Proで作る旬なエレクトロミュージック

「旬なエレクトロミュージックの作り方」も今回で最終章となります。 これまで制作してきた楽曲全体のサウンドを整えるためマスタートラックへのエフェクト適用を解説していきます。

WaveLab講座⑦ ラウドネス・ノーマライゼーションについて

マスタリング時の指針となる各種メーター WaveLabには用途に合わせた様々なメーターが用意されています。 マスタリング時にはそれらのメーターを活用して、最適な音質

エンジニア・プロデューサー 小嶋隆一のマスタリング講座 ① マスタリングの準備

マスタリング講座のはじめに エンジニアプロデューサーの小嶋隆一です。 この度は、sleepfreaksさんにこのような機会をいただき、大変光栄であると共にやりがいを感じてい

ミックス、マスタリング時の音割れ

リミッターを適用しても音が割れてしまう 音圧調整や音割れを防ぐために「リミッター/マキシマイザー」を使用しますが、 これを挿しても音割れが起きてしまう。。。

音圧を上げる「リミッター」の音質調整テクニック

音圧を上げる「リミッター」 どのDAWソフトにも必ず付属し、 作品の仕上げには欠かす事ができないものですが、 「適用後と適用前では音質、バランスが大きく変わっ

61_ディザリングを使用し音質の劣化を抑える_CUBASE

Cubase ディザリングを使用する MIXカテゴリー「ディザリング」からの分岐記事になります。 この記事でより理解が深まります。

次回は完成した楽曲を様々な環境で聞けるようにする、書き出しの方法について解説します。

Cubase 11 初心者講座 第17回は、ミキシング後にStereo Outのトラックで行う処理、マスターエフェクト、音圧の管理について解説します。ミックスやマスタリングについては非常に奥が深いので、この解説を1つの入り口と捉えていただければと思います。

詳細:https://t.co/PttHM2Qv4L#DTM #Cubase

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) January 9, 2022