レトロなファミコンサウンド HALion 6の使い方

ファミコンサウンドを当時の打ち込みテクニックで再現

チープだけど、どこか可愛いファミコンサウンド。

波形の選択1つで簡単にサウンドを作成できますが、それだけでは面白くありません。

「擬似エフェクト」「高速アルペジオ」という当時の打ち込みテクニックを取り入れてサウンドを再現していきます。

レトロなファミコンサウンド 動画アクセス

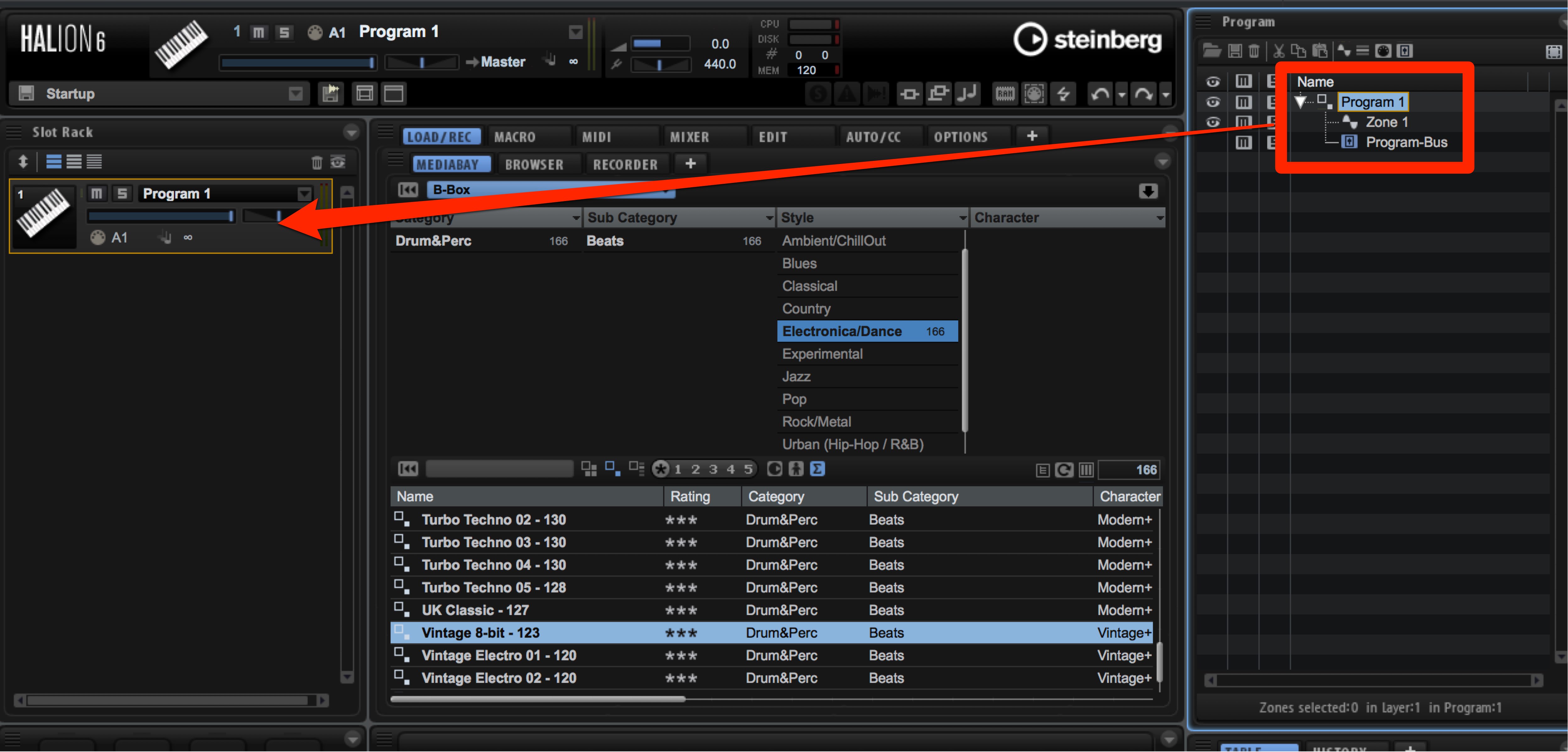

いつものようにProgram 1 にSynth Zoneを作成し、サウンドが鳴る状態にしておきます。

この設定方法は以前の記事をご参照ください。

EDIT→ZONE→左から3番目のOSCILLATORアイコンを選択します。

今回はOSC 1のみを使用するため、他のOSCは電源をオフにしておきましょう。

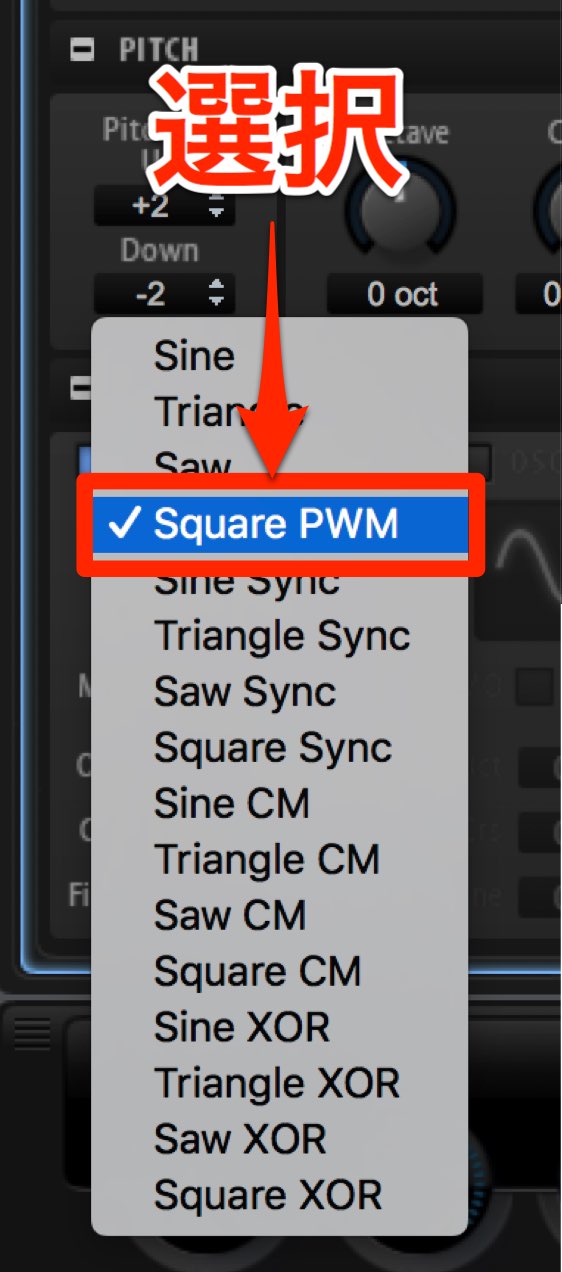

波形部分をクリックして波形一覧を確認します。

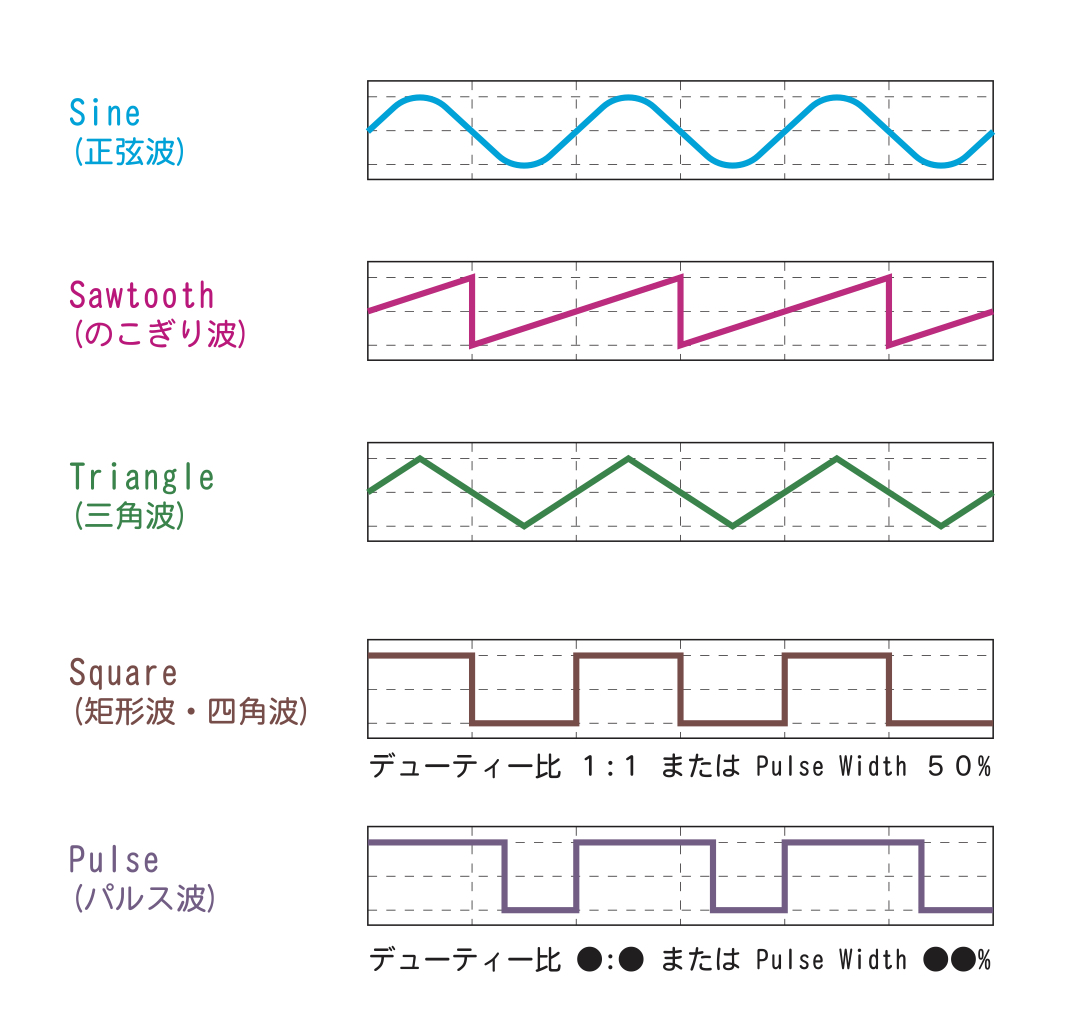

上の4つがシンセサイザーの基本波形になります。

レトロなファミコンサウンドといえばSquare波です。

Waveformノブを50%に設定することで純粋なSquare波が出力されます。

この比率が少しでも変化した状態がPulse波です。

鼻にかかったような癖のあるサウンドで、BASSやLEADサウンドにも活躍します。

このサウンドの響き・特徴もここで確認しておいてくださいね。

サウンドを劣化させて味を出す

MIXERタブからはサウンドにエフェクトを適用することができます。

ここでは意図的にサウンドを劣化させて味を出す「Bit Reduction」を使用していきます。

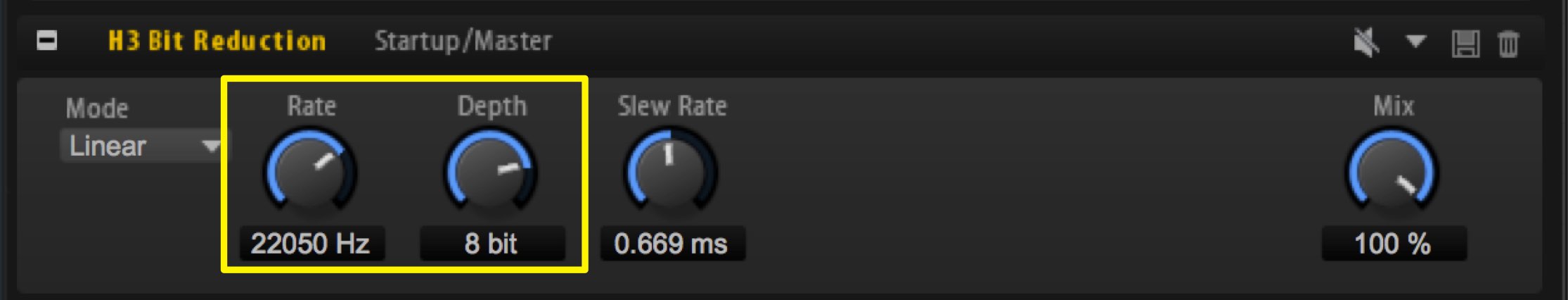

Noneをクリックし、Legacy→H3 Bit Reductionを選択してエフェクトを立ち上げます。

MIXを100%に設定し、サウンドにしっかりとエフェクトを適用します。

そして、ここで重要になってくるのはRateとDepthです。

Rate(サンプリングレート)の解説

- Rate : サウンドの情報量を指定します。

値を下げるほど情報量が少なくなり劣化感が強くなります。

Depth(ビットデプス)の解説

- Depth : サウンドの音量を表現できる段階数となります。

値が高いほど音量を細かく表現できます。

ファミコンサウンドに合わせてDepthを8bitに設定します。

次にサウンドを確認しながらRateを調整していきましょう。

(16,538Hz〜22,050Hzが良い感じになります)

フレーズを再生すると、味のある独特のサウンドが鳴るはずです。

残響感を与える打ち込みテクニック

次に残響音を調整していきましょう。

残響音といえばリバーブと思いがちなのですが、普通のリバーブを適用するとゴージャス感が強くなってしまいます。

当時のファミコンサウンドにリバーブなどの空間エフェクトは使用されておらず、その代用としてサウンドを繰り返し発音させ残響感を作り出していました。

「繰り返し発音」という部分でピンと来た方も多いのではないでしょうか?

そう、エフェクトのディレイを使用してサウンドを再現していきます。

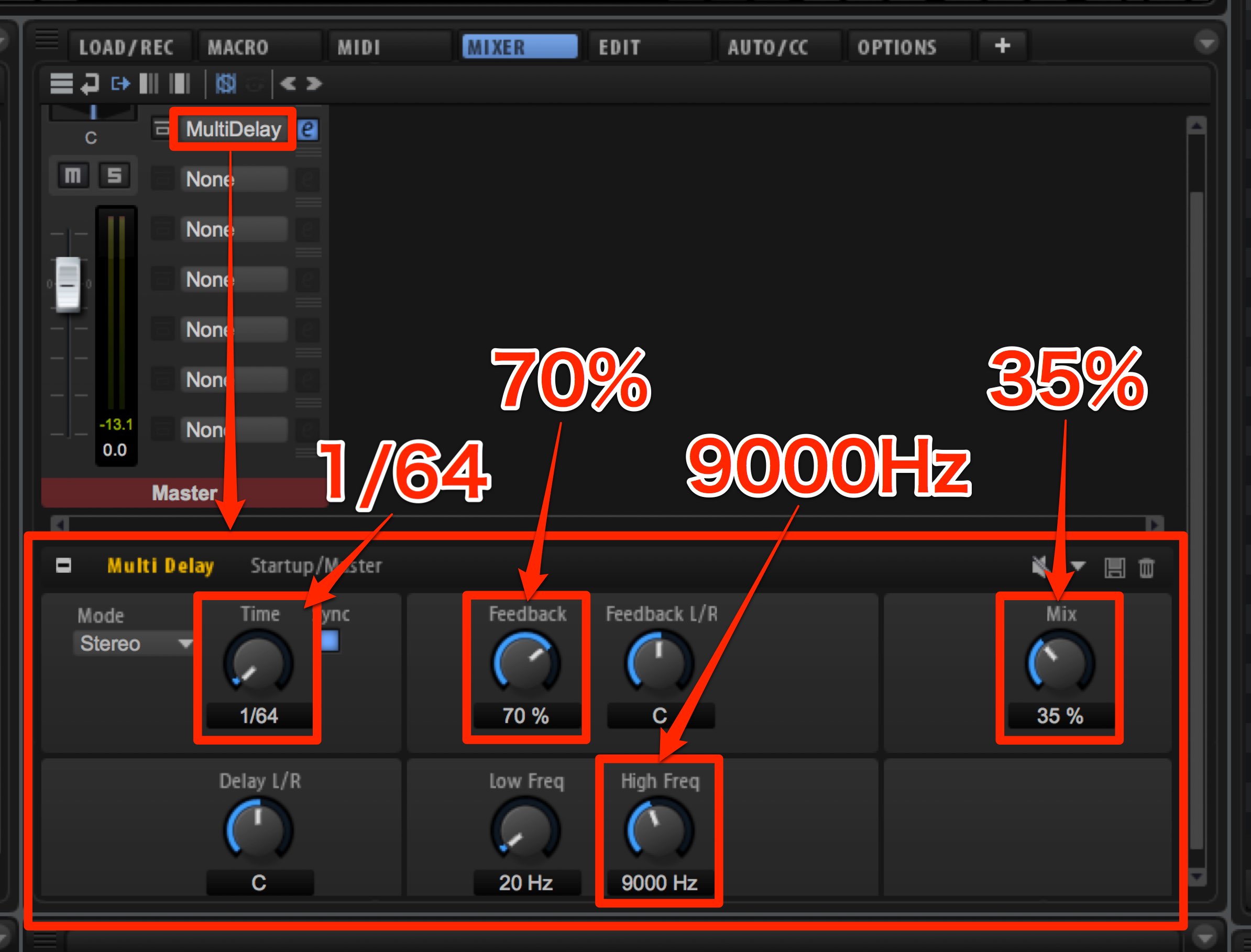

Delayの中にあるMultiDelayを選択します。

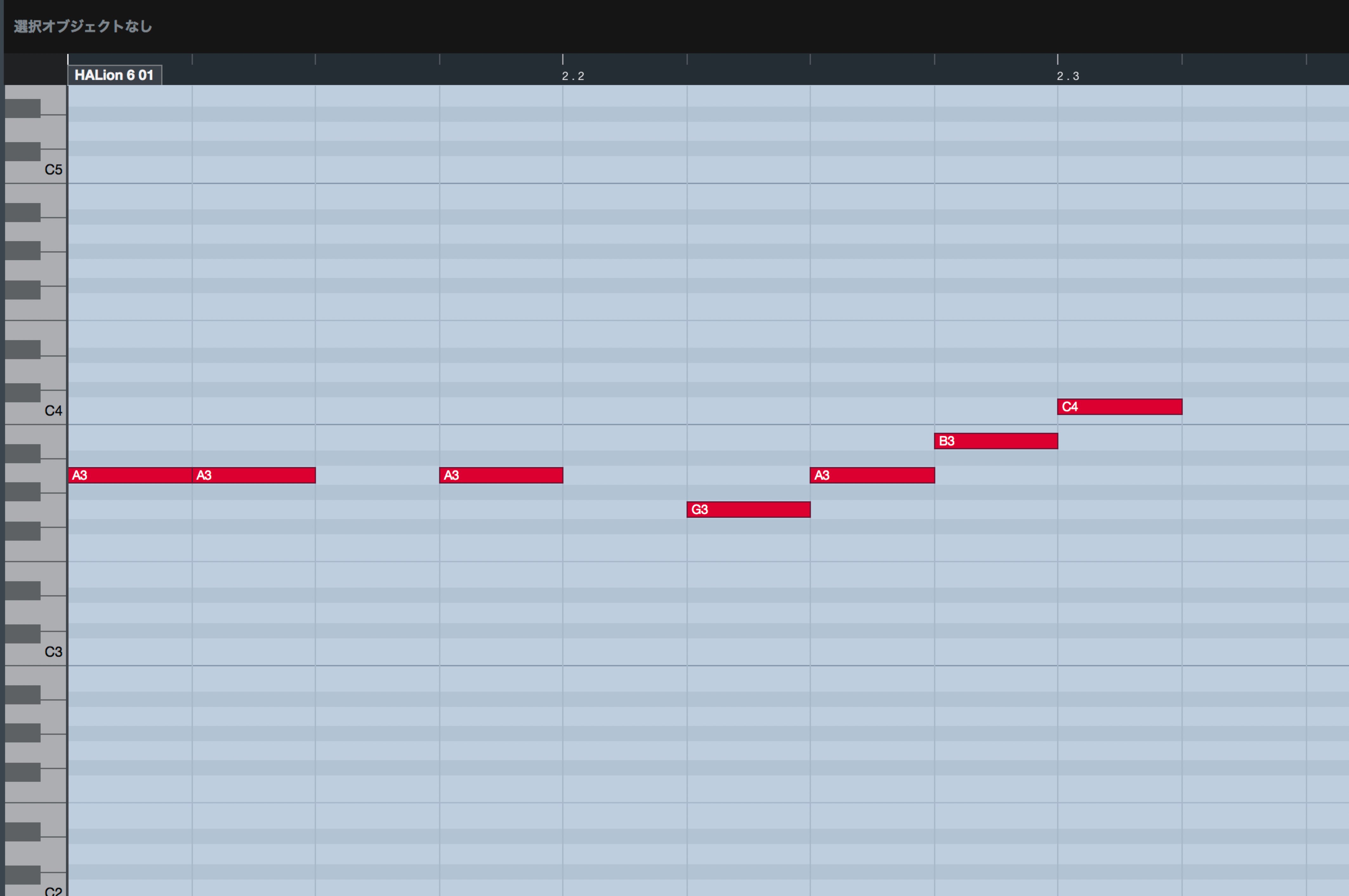

残響をすぐに返したいため、Timeを一番早い1/64に設定します。

残響の繰り返し回数を指定するFeedbackは70%と多めに設定して、リバーブのような残響音っぽさを与えます。

Mixを35%にして完成です。

高速アルペジオによるバッキング

単音のメロディーの場合はこの設定で良いのですが、

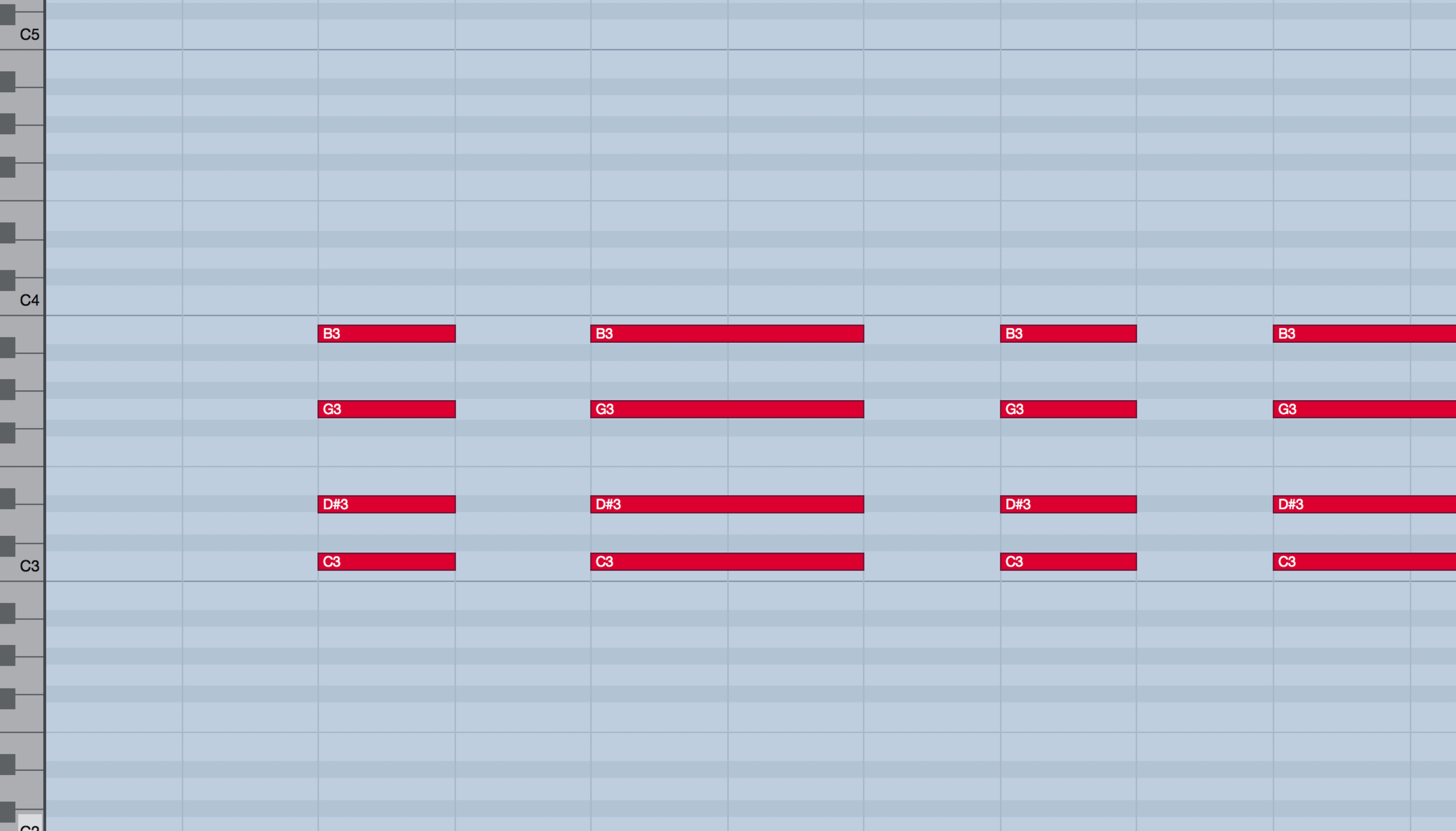

コードでバッキングを行う場合は、また違った手法を使います。

当時のファミコンサウンドは波形の同時発音数が限られていたのです。

そのため、少ない音数で和音が鳴っているように錯覚させる工夫が施されています。

それが、高速アルペジオです。

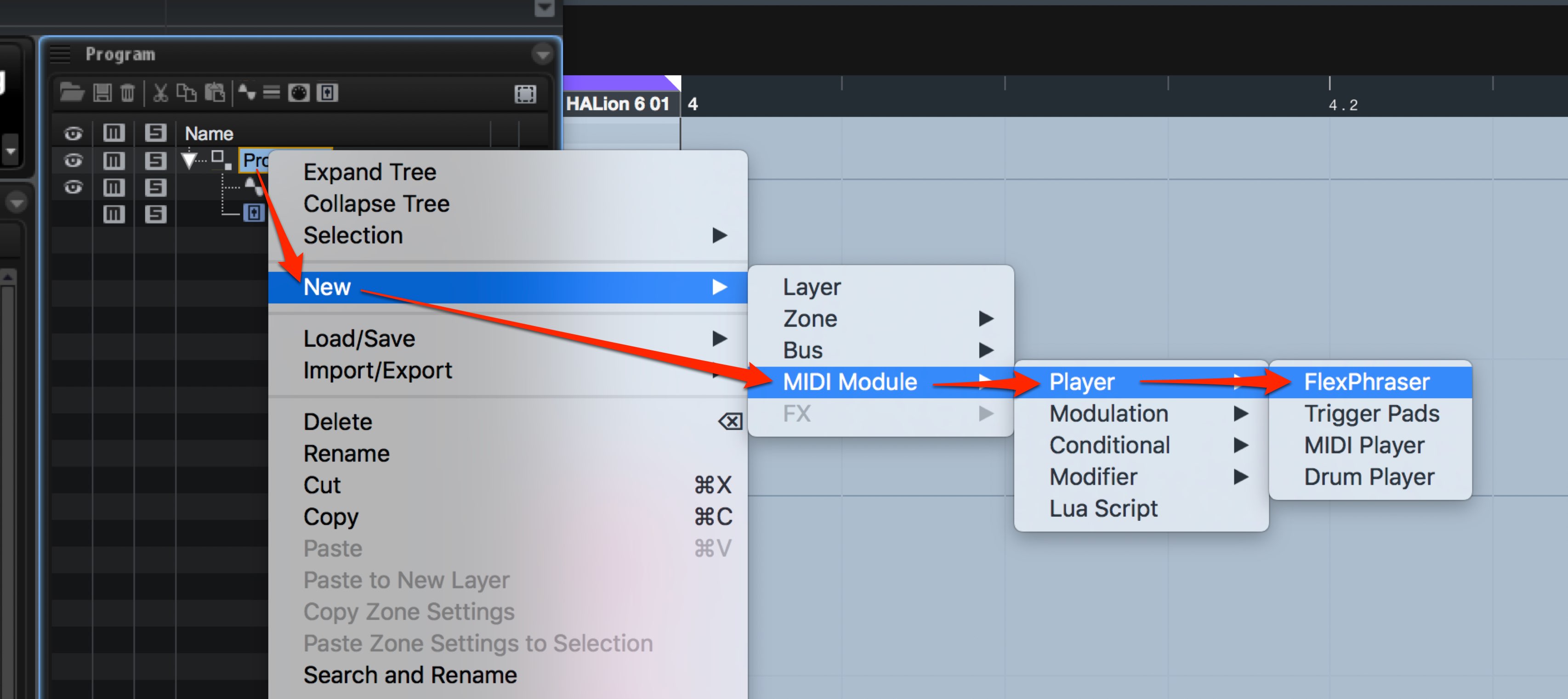

Program 1 を右クリックし New→MIDI Module→Player→FlexPhraserを選択します。

EDITタブのSOUNDでFlexPhraserを表示させます。

高速アルペジオということで、Tempo Scaleを一番早い1/128に設定します。

同タイミングに打ち込まれた和音が、128分音符ずつズレて演奏されます。

同時発音を回避する素晴らしいアイディアですね!

サウンドを確認してみると、あの独特の和音演奏が再現されているはずです。

いかがでしたでしょうか?

波形の選択、Lo-fiサウンド、擬似的な残響音、高速アルペジオでの和音など。

ファミコンサウンド以外にも活用できそうな手法ばかりです。

是非、楽曲制作に取り入れてみてください!