文字起こしが10倍速くなる!? Googleドキュメント活用方法

高精度な音声入力で文字起こし作業を圧倒的に効率化

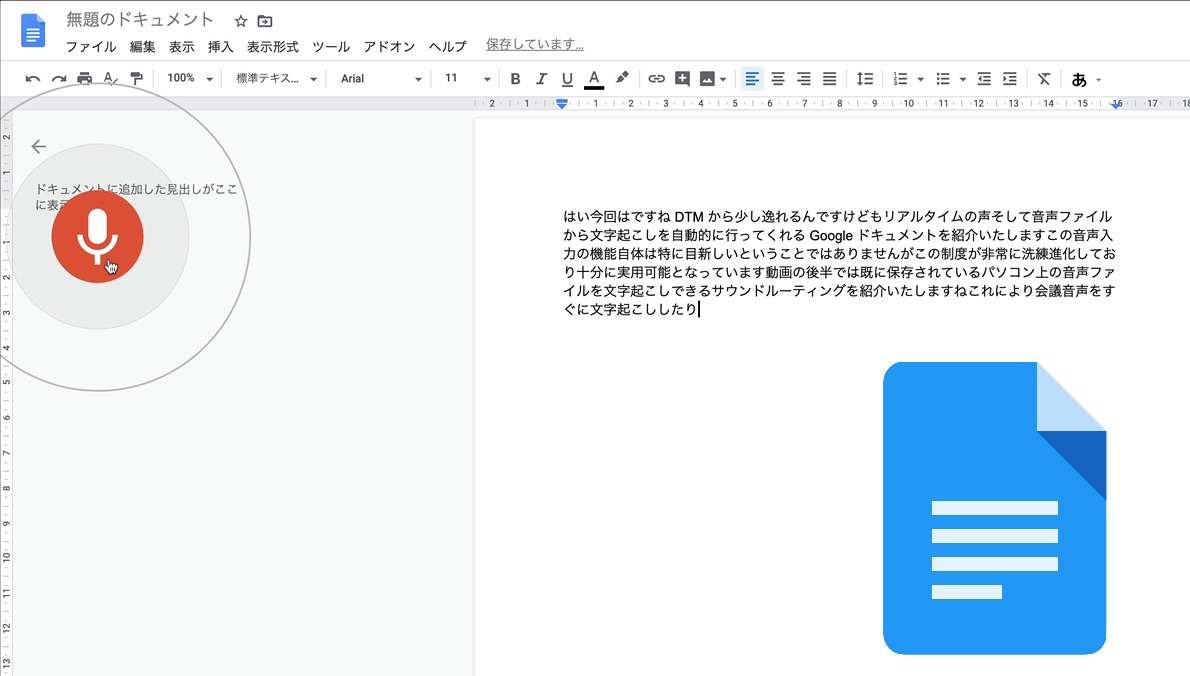

今回はGoogle社よりリリースされている「Googleドキュメント」をご紹介いたします。

テキストの音声入力は珍しい機能と言えませんが、日々進化する音声解析精度には非常に驚かされます。

ここではGoogleドキュメントの使い方・設定方法と併せて、パソコン上の音声ファイルを文字起こしする方法も解説していきます。

広告

今回はGoogle社よりリリースされている「Googleドキュメント」をご紹介いたします。

テキストの音声入力は珍しい機能と言えませんが、日々進化する音声解析精度には非常に驚かされます。

ここではGoogleドキュメントの使い方・設定方法と併せて、パソコン上の音声ファイルを文字起こしする方法も解説していきます。