Studio One Pro 7 新機能まとめ

新しく生まれ変わった製品の進化は!?

先日、リリースが発表された「Studio One Pro 7」

無料版のPrimeや、Artistエディションが終了したというラインナップの変更が話題になっていましたが、新機能の内容は特に公開されていませんでした。

果たしてどのような機能が加わっているのでしょうか?

ここでは新たに搭載された新機能や魅力を厳選して紹介していきます。

Studio One Pro 7 新機能解説

新たな制作スタイルを提案するランチャー

新たに追加された「ランチャー」によってStudio Oneでの制作スタイルが大きく変わるかもしれません。

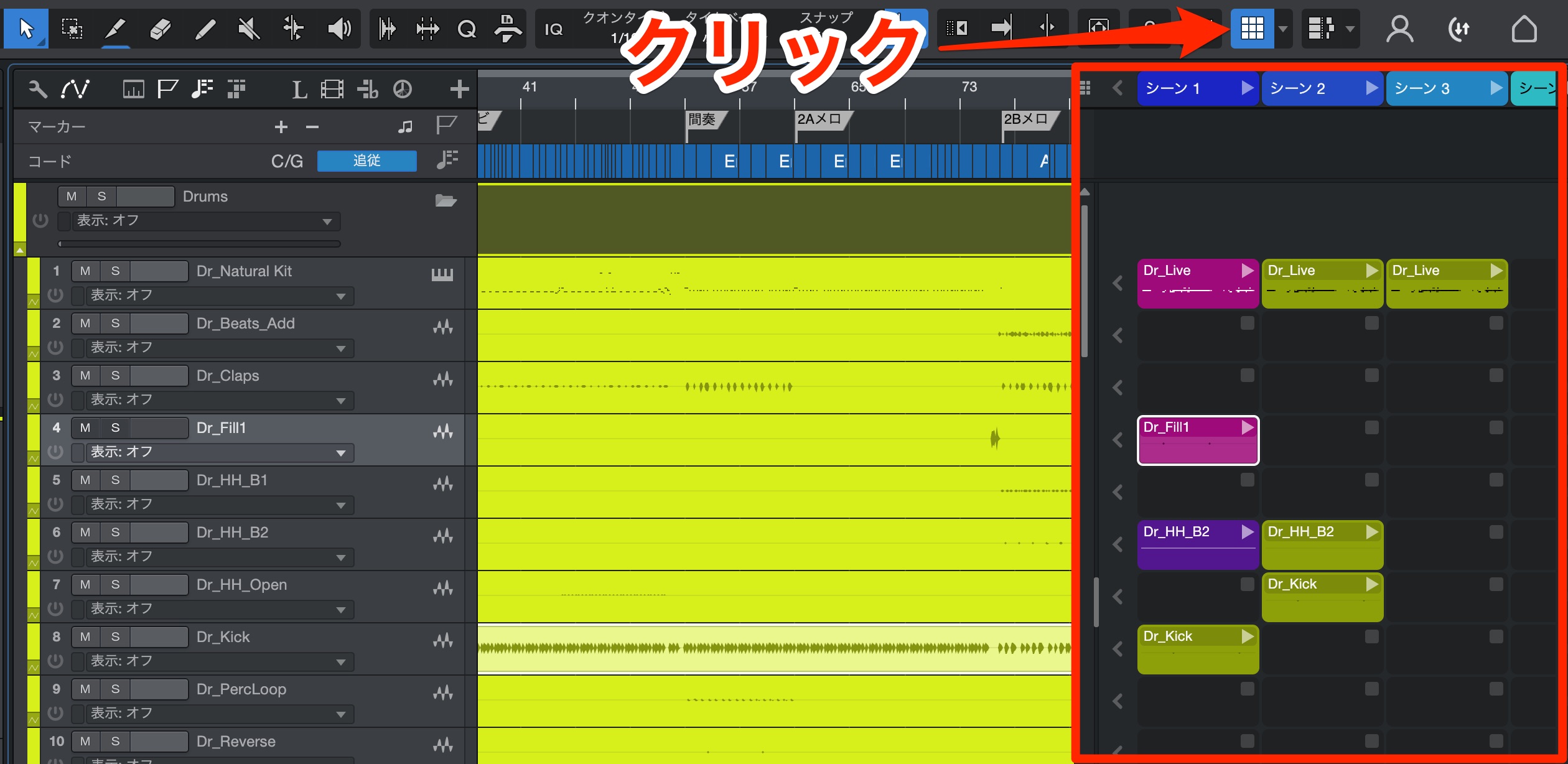

「ランチャー」をクリックすると、ウィンドウが開きます。

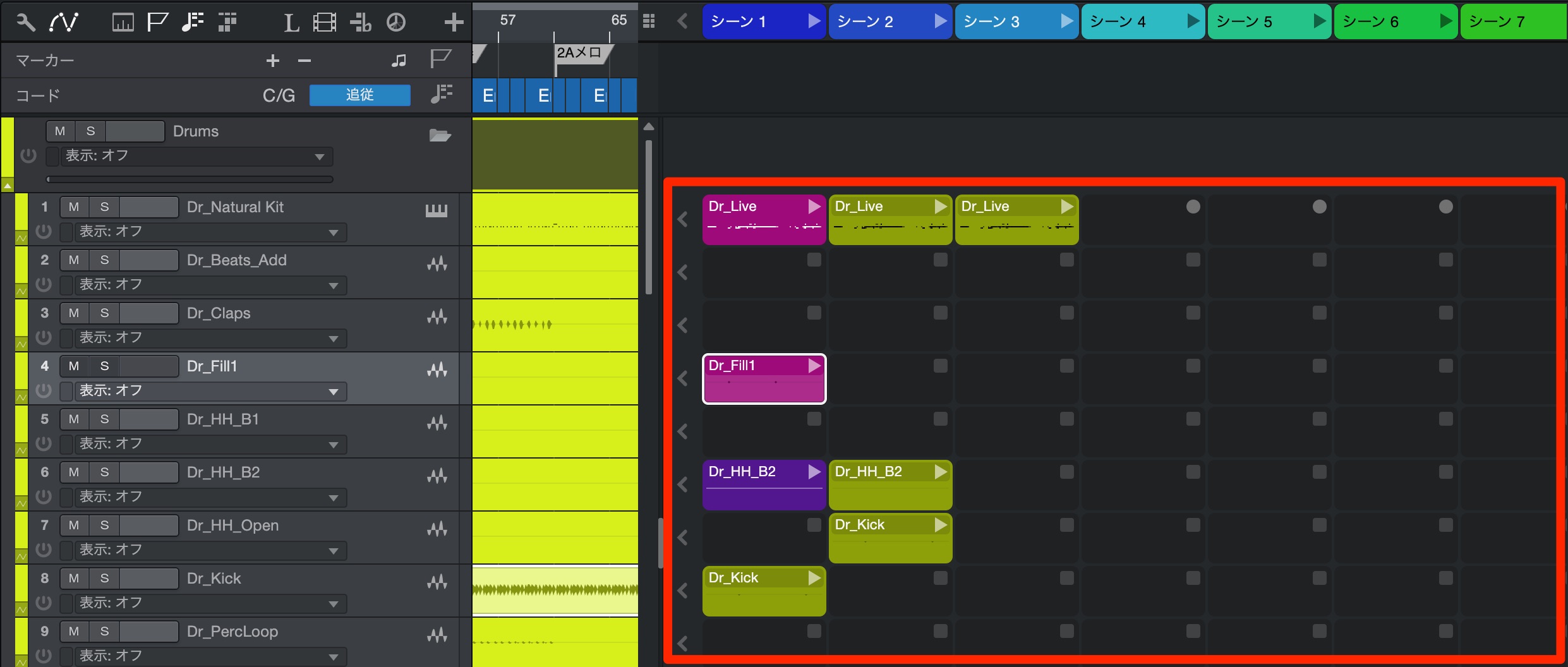

各トラックごとにセルが用意されており、異なる演奏やパターンをこのセルに記録しておくことができます。

もちろん、セルに対して新たな演奏をレコーディングするということも可能です。

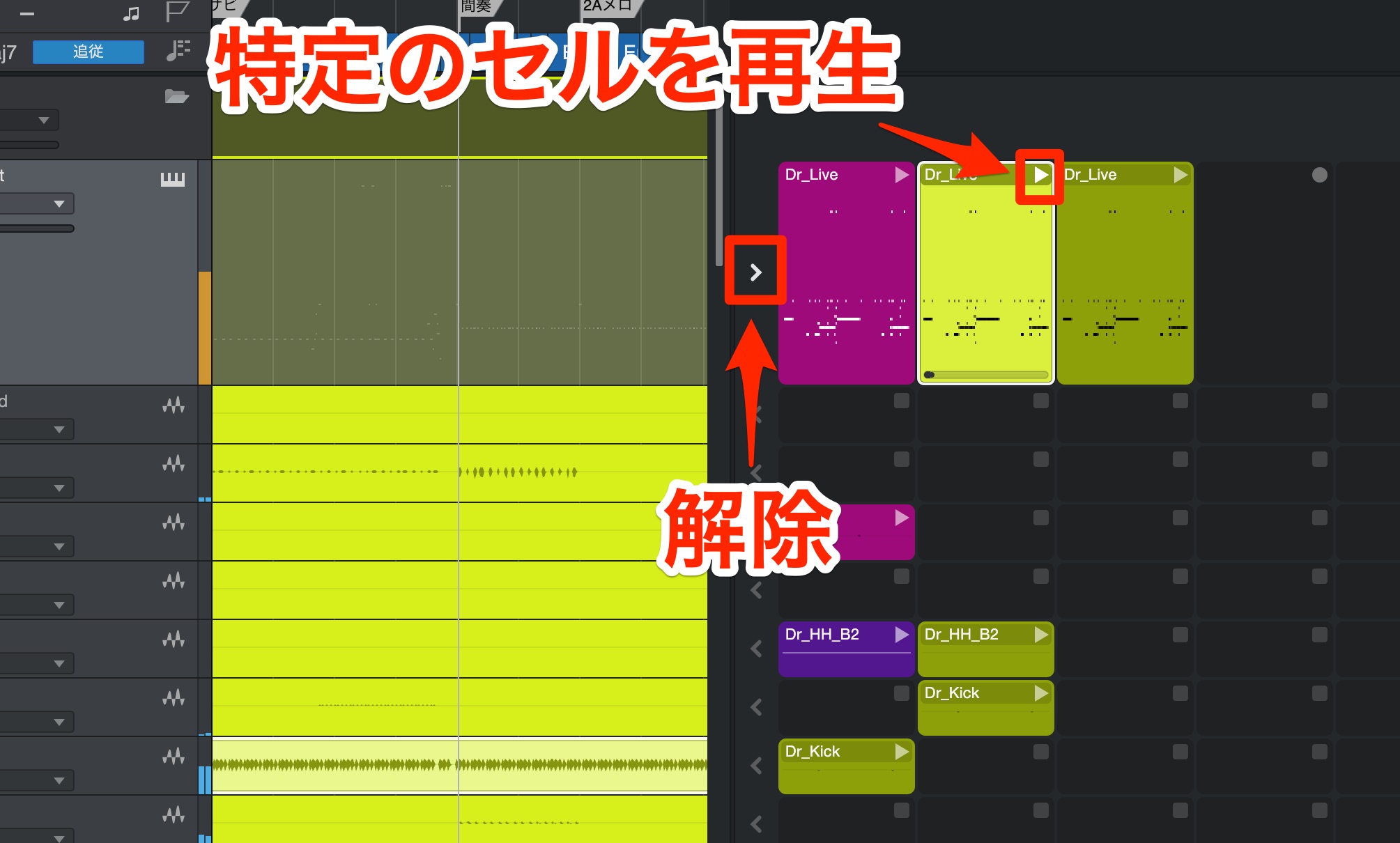

目的のセルを再生すると、通常のようにソングが再生されますが、セルが演奏されているトラックのタイムライン上に配置された演奏はミュートされます。(演奏の重複を避けるため)

このようにして、異なるパターンを着せ替えのように模索することもできます。

セルの再生を解除して、トラックタイムライン上の内容を演奏されるには、再生切り替えボタンを押します。

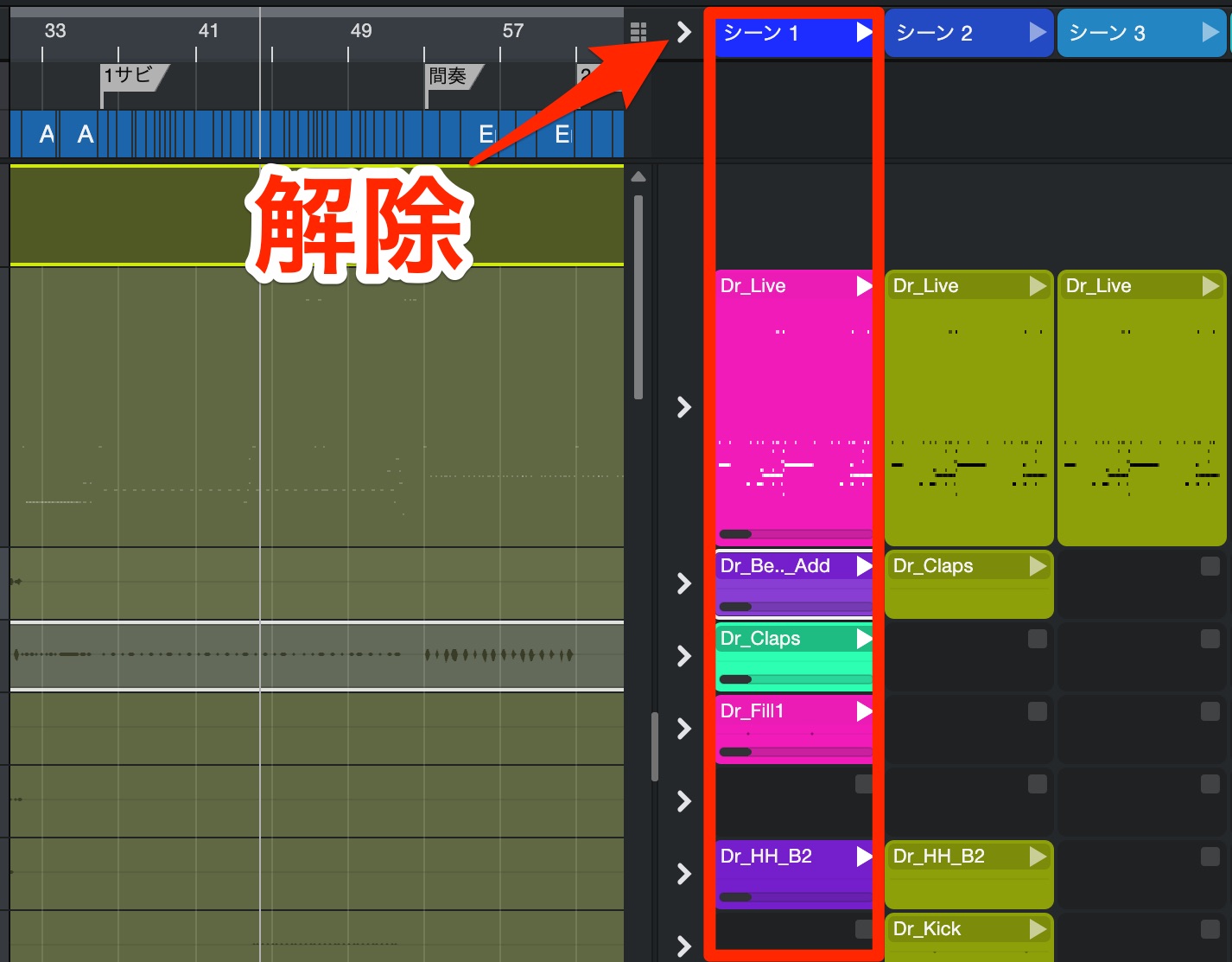

「シーン」では縦列のセルを一斉に再生できます。

この際、タイムライン上に配置されたいつものイベントはミュートされます。

同様に再生切り替えボタンから一斉に解除が可能です。

このようにセルの組み合わせで、思いもよらなかった組み合わせや効果を発見することもあり、とても楽しくアレンジを模索できる点も嬉しいです。

その他、テイクを貯めておく、ライブパフォーマンスで活用する、様々な場面で活躍する機能となりそうですね。

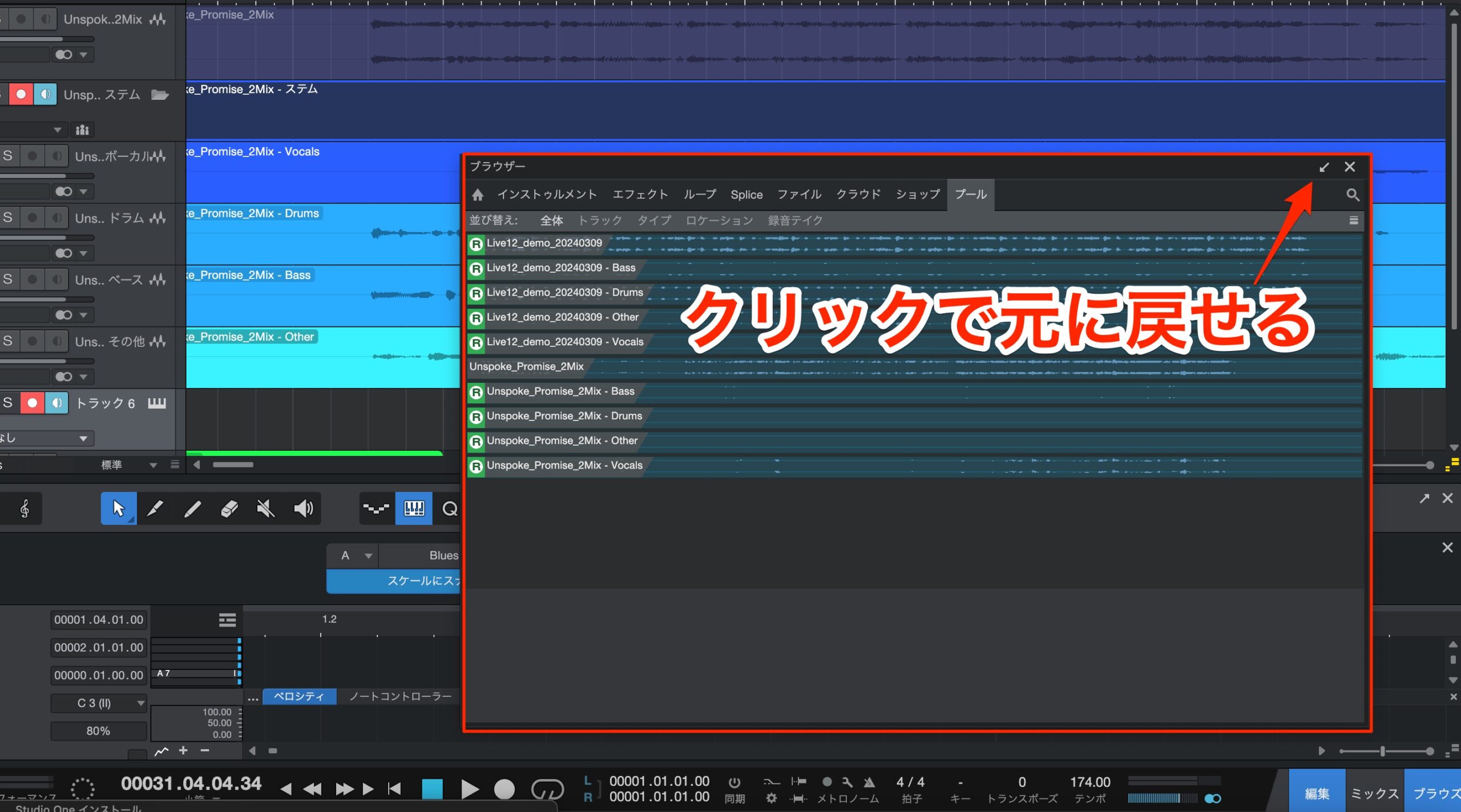

2MIXの楽曲や素材をステムトラックに分割

最近流行りの機能がStudio Oneにも登場。

2MIXなど、1つのオーディオファイルをAIが分析してボーカル/ドラム/ベース/その他(上物など)に分割してくれるというものです。

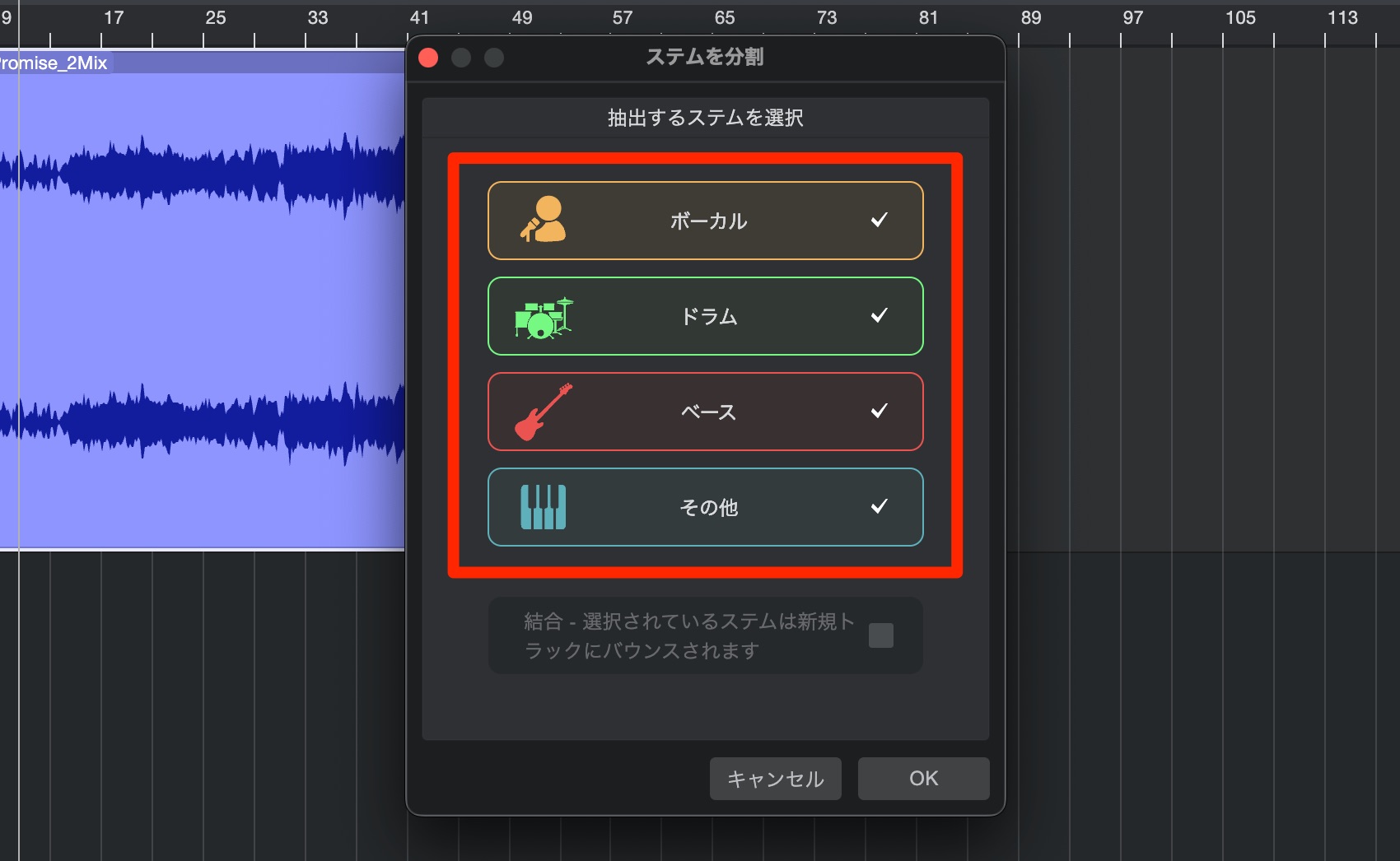

対象のオーディオイベントを右クリックし、「オーディオ」から「ステムを分割」を選択します。

分割するトラックにチェックを入れて「OK」を選択します。

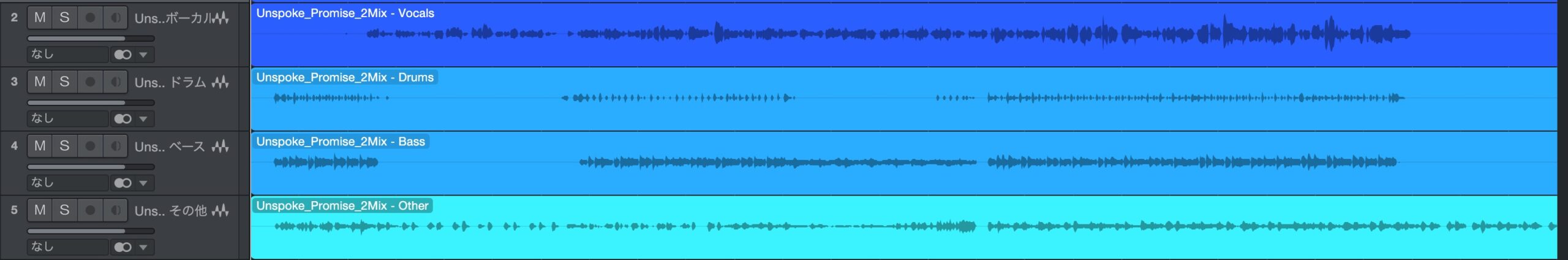

このように分割して書き出されます。

解析の精度も高いため、楽曲コピーやリミックスでも活躍すること間違いなしです!

楽曲全体の移調に便利なグローバルトランスポーズ

楽曲の完成後にボーカリストに合わせた移調が必要になった。

このような場合、かなり面倒な調整が必要になります。

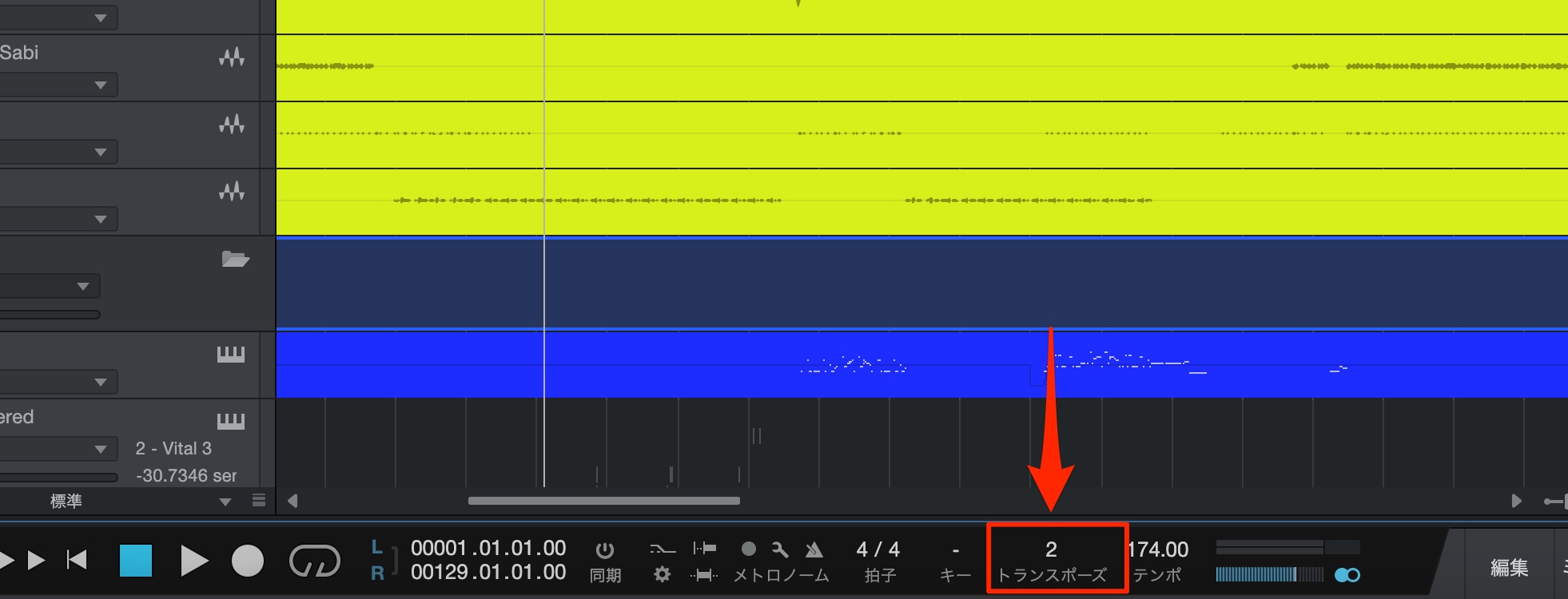

これを瞬時に完了できるのが「グローバルトランスポーズ」です。

使い方は簡単で、トランスポート部分から半音単位で移調を指定するだけです。

オーディオ/MIDIともに一括で処理が行われます。

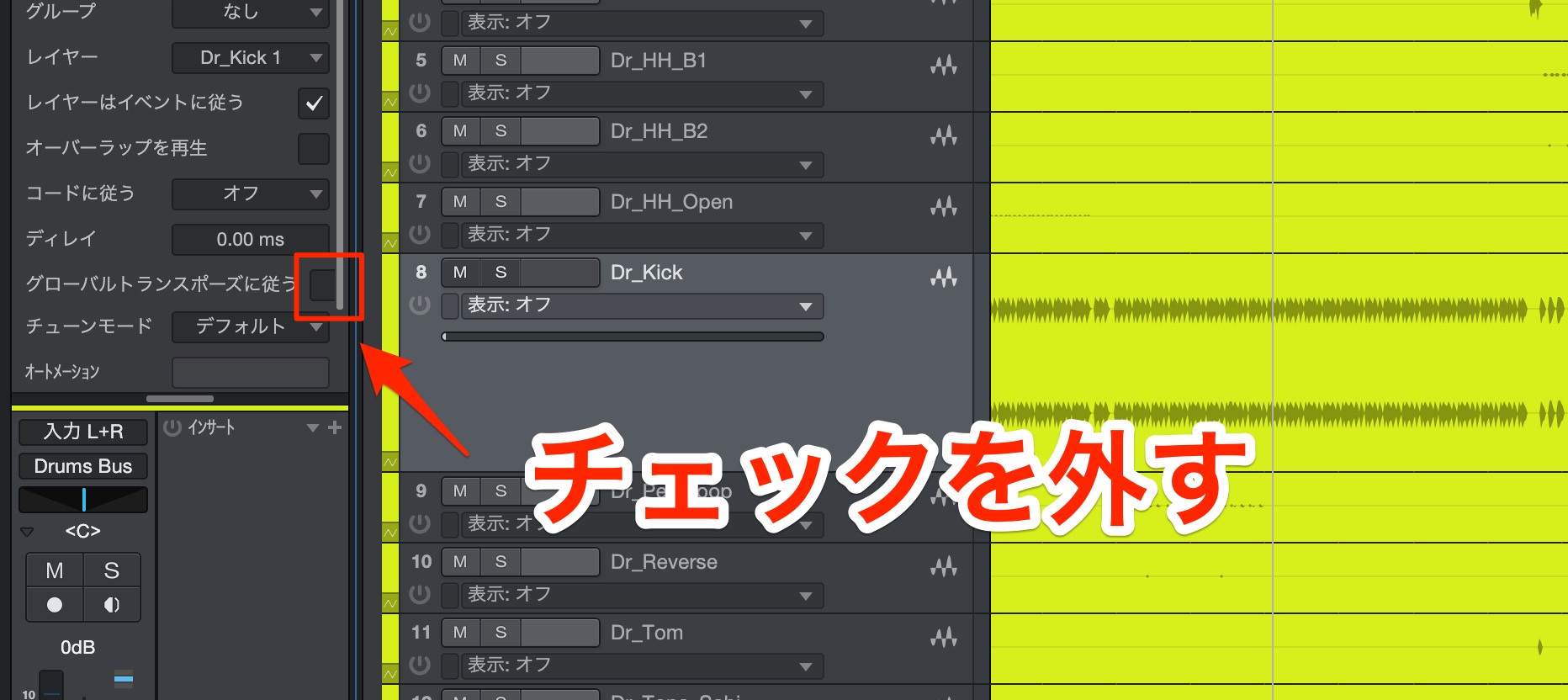

この際に問題となるのが、ドラムなどのリズム楽器などのピッチを変更したくないトラックまで影響が出てしまうケースです。

対象トラックのグローバルトランスポーズのチェックを外すことで、元のサウンドを保つことができます。

テンポ検出の強化

AIによる最新鋭のテンポ検出機能が導入されました。

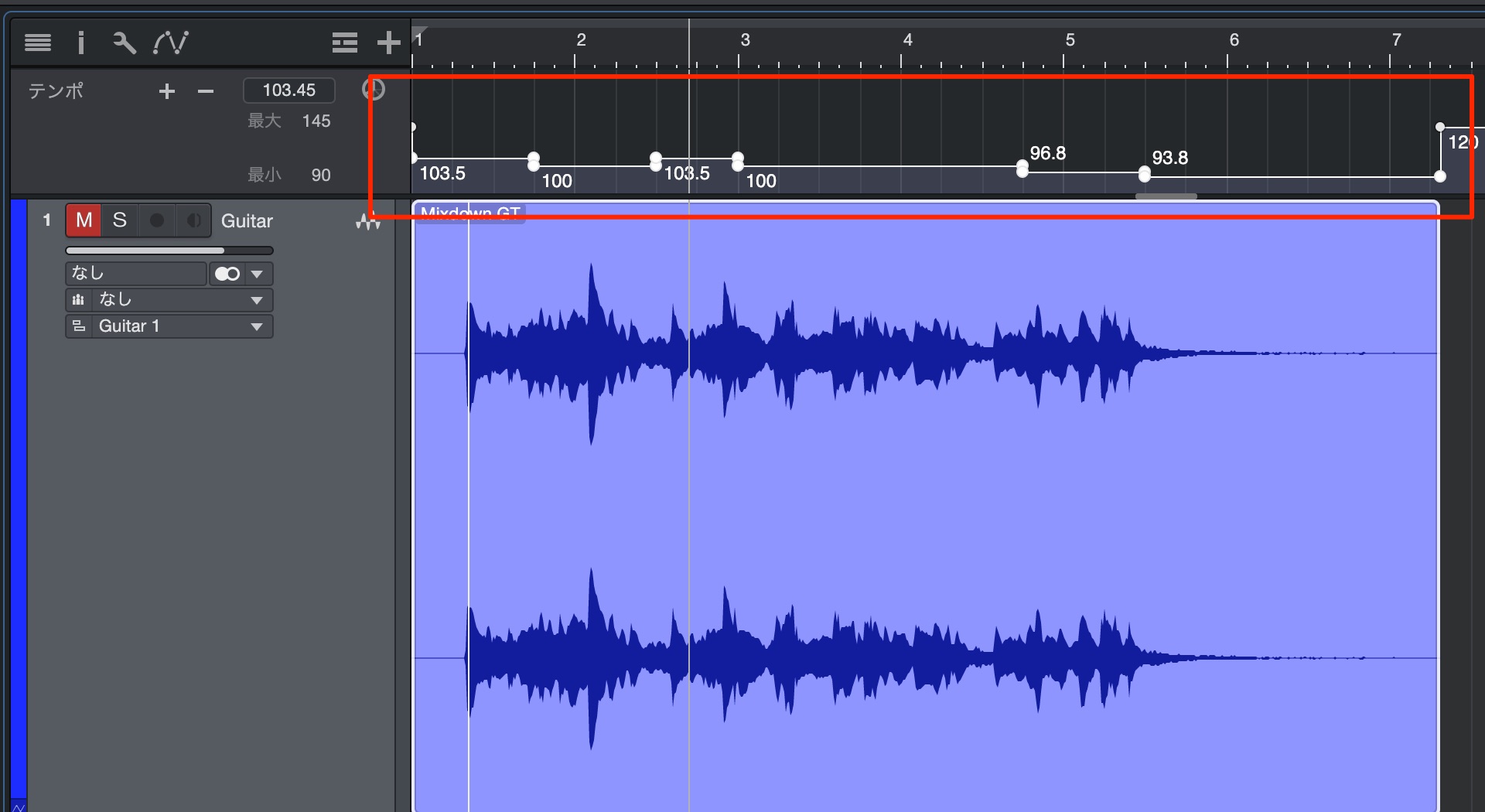

楽曲テンポが不明、揺れがあるオーディオファイルを分析し、プロジェクトテンポに反映してくれます。

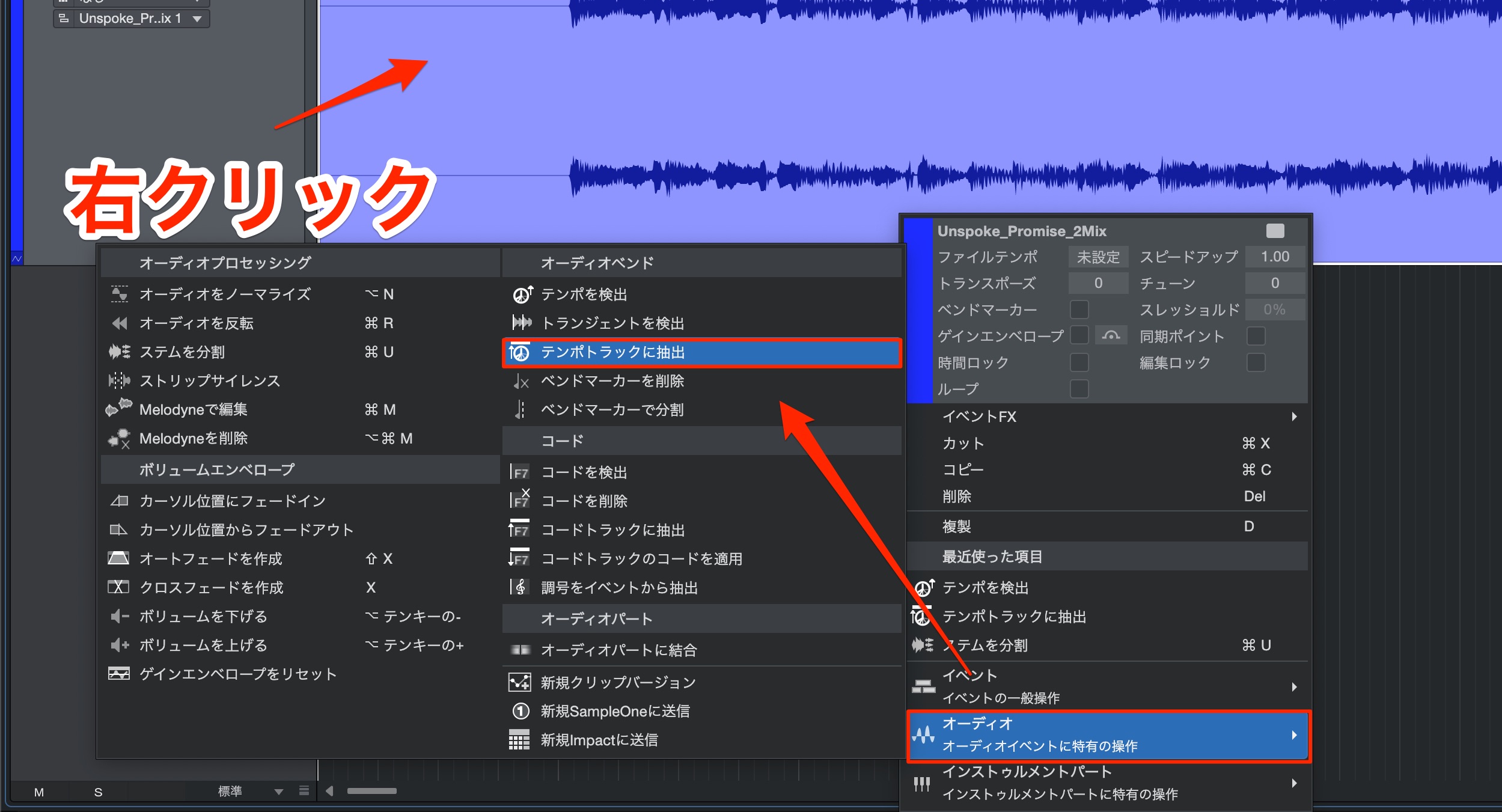

オーディオファイルを右クリックして「オーディオ」→「テンポトラックに抽出」を選択します。

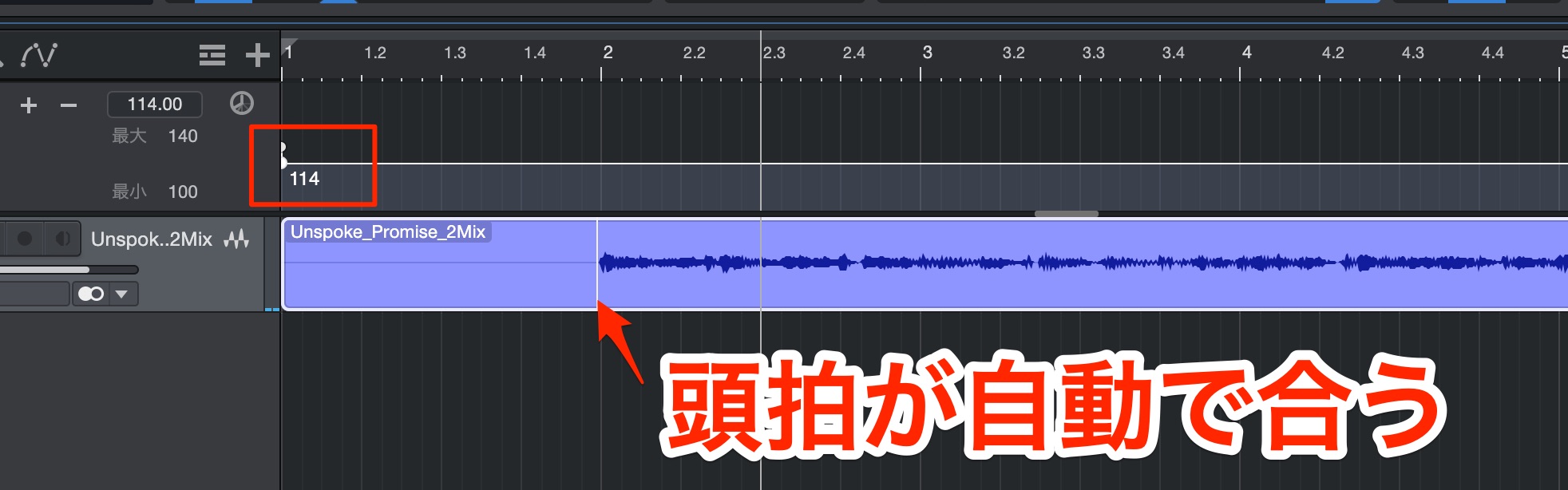

このようにテンポが検出され、自動でプロジェクトテンポに反映されます。

さらに、頭拍を検知して小節に合わせてくれるという便利機能が付いています。

このようにテンポが揺れている素材に対しても効果を発揮します。

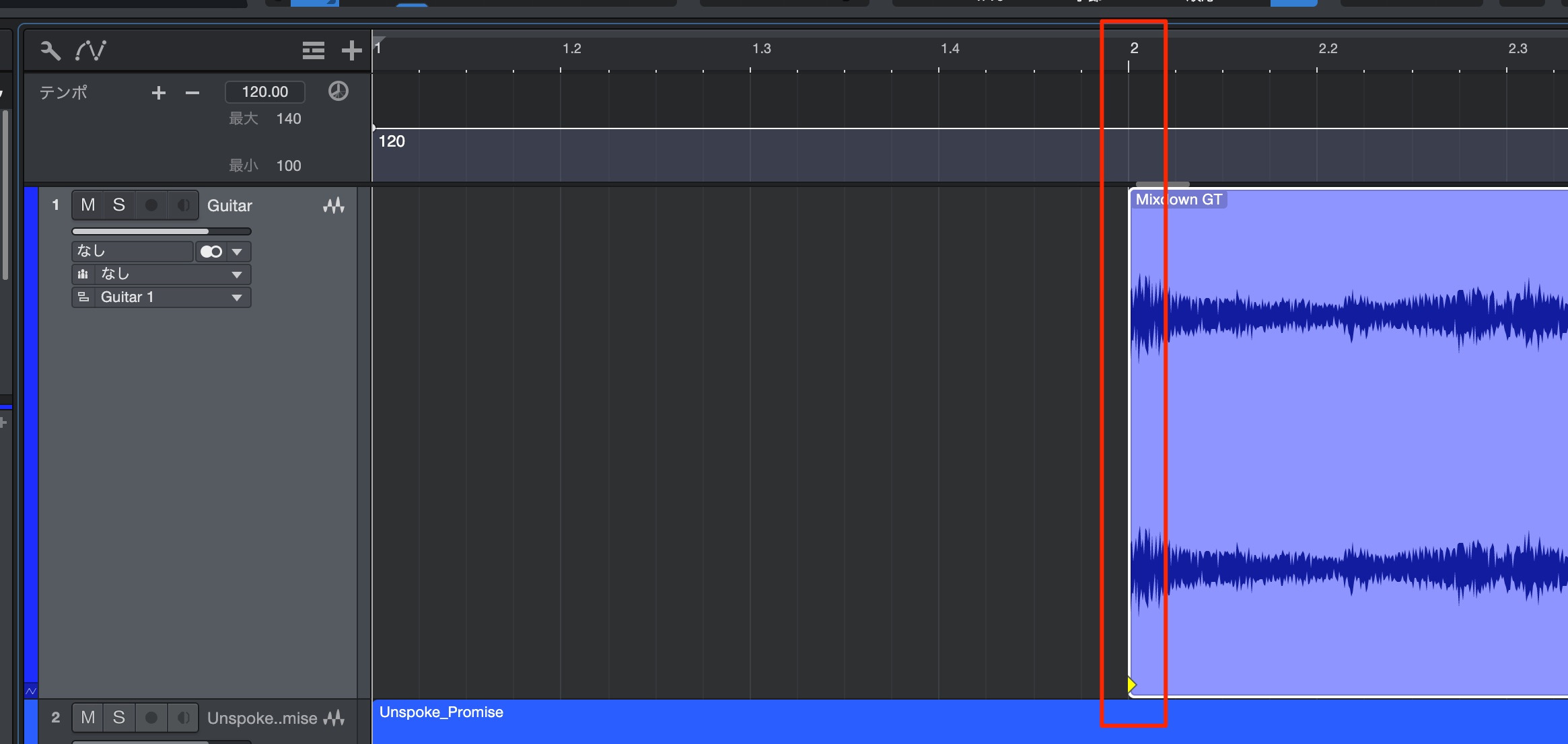

※もし検出やテンポ反映が上手くいかない場合、

演奏までの空白をカットした状態でテンポ検出を行ってみてください。

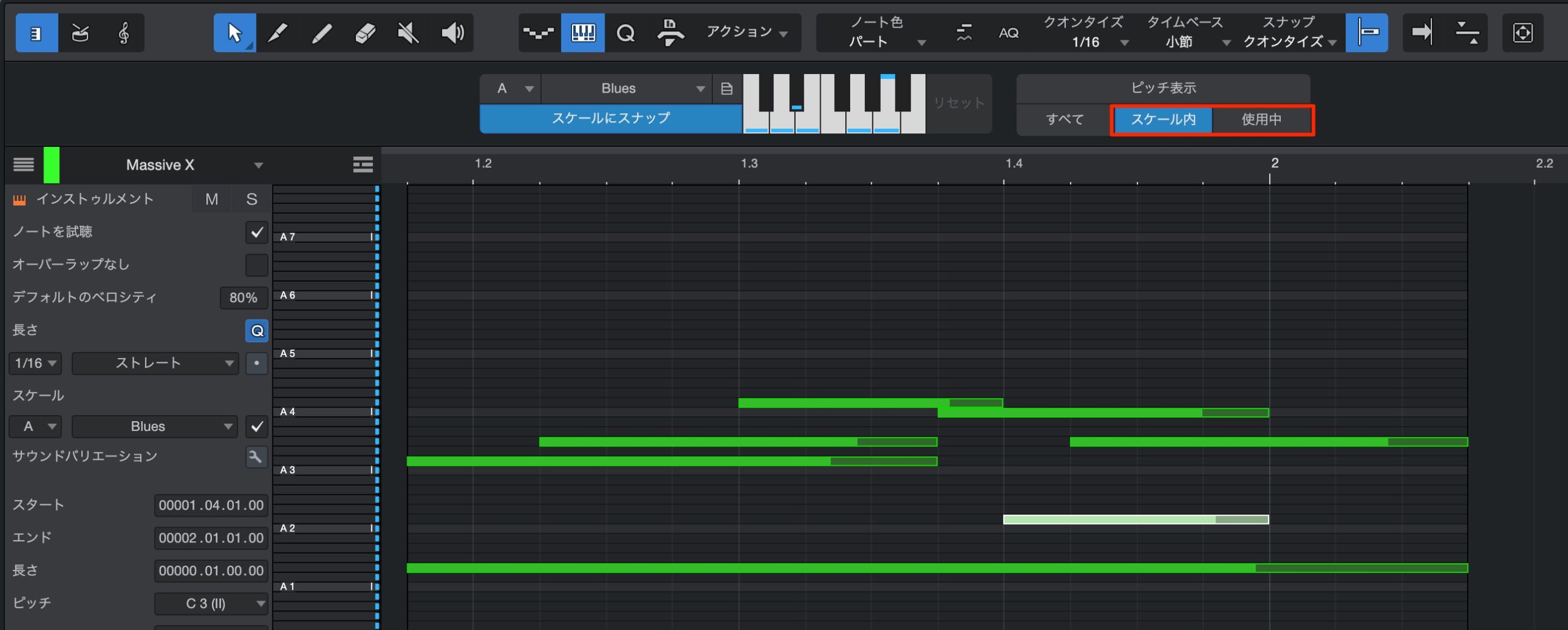

スケールの操作性や機能が向上

MIDI編集を行う「スケール機能」が進化しました。

新たに用意された「スケールパネル」をクリックして、表示されるセクションからキーとスケールの調整を行います。

「スケールにスナップ」を点灯させておくと、ノートの移動がスケール内に制限されるため便利です。

新たに表示モードも用意されており、スケール内のノート表示や、使用しているノート表示も可能です。

把握が容易になり制作スピードの向上に期待できますね。

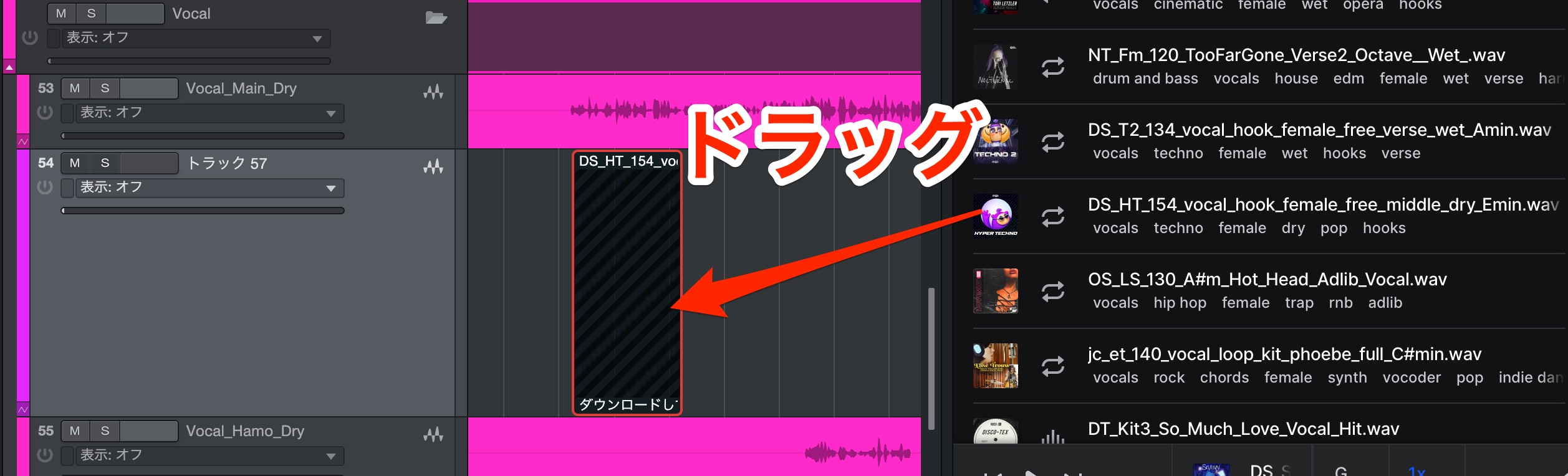

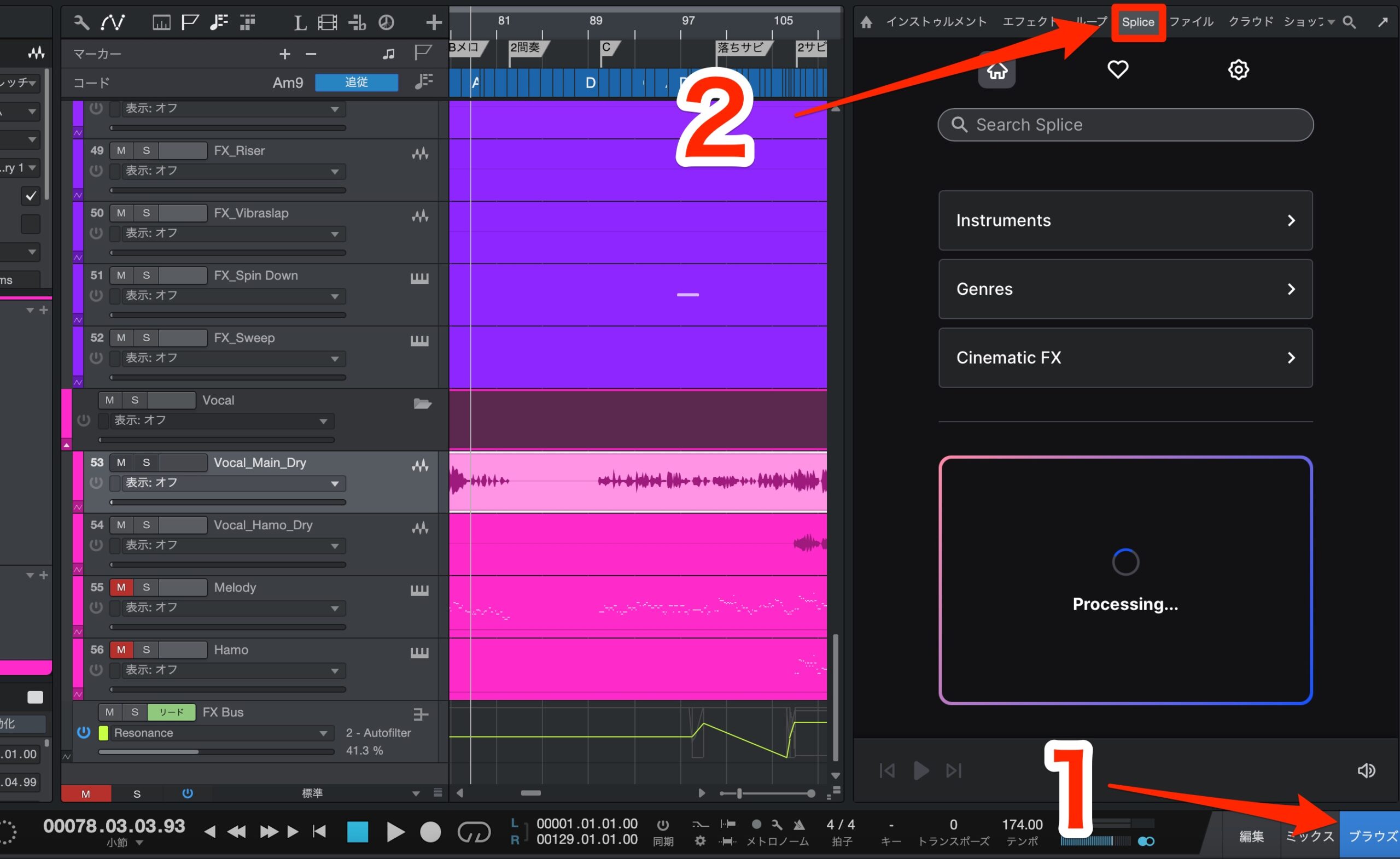

音楽支援サービス Spliceとの完全連携

多様なジャンルに合わせたオーディオ/MIDI素材を提供する制作支援サービス「Splice」

この飛ぶ鳥を落とす勢いのSpliceとStudio Oneが非常にシームレスな連携を実現しています。

※Spliceアカウントの作成と、より多くの素材を使用するためにサブスクリプションの加入が必要になります。

(7日間無償で使用可能)

「ブラウズ」タブに用意されている「Splice」

楽器やジャンルはもちろん、Studio One上のオーディオファイルをドラッグしてサウンドを探すことができます。

視聴後に気に入ったサウンドをドラッグすると、すぐにStudio Oneプロジェクトで使用できます。

もちろんプロジェクトテンポに同期する形で素材を使用できます。

この連携は非常に便利ですね!

Spliceが表示されない場合は?

「Splice」がインストールされていることをご確認ください。

未インストールの場合は、「利用可能なダウンロード」から追加することができます。

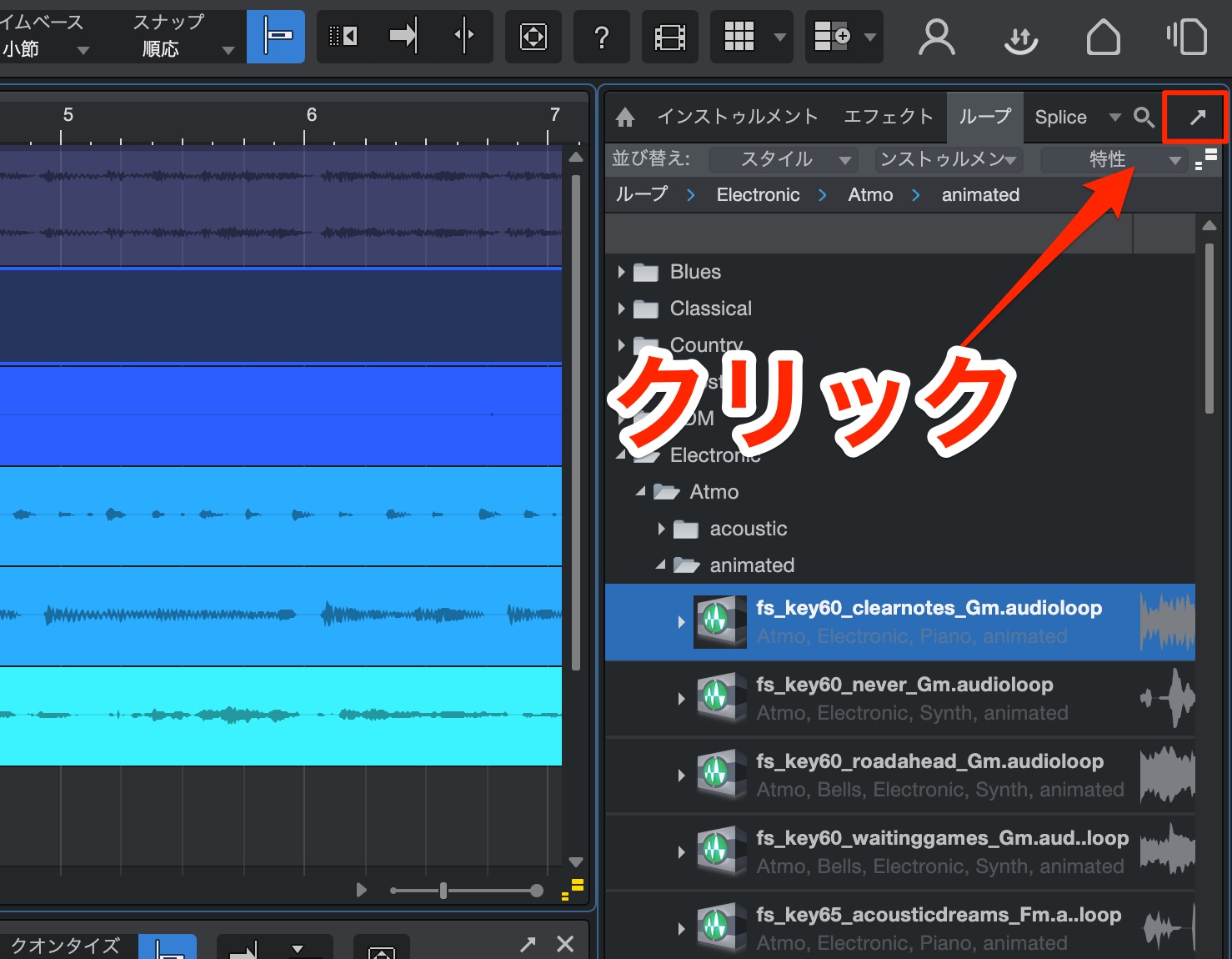

ブラウザーを別ウィンドウで扱えるように

上記のSpliceにも通じますが、このブラウザーを別ウィンドウとして表示できるようになりました。

この部分をクリックするだけです。

ウィンドウを切り離して表示できました。

矢印部分をクリックすると元の表示に戻ります。

新たな音源が追加

新しいバーチャル・インストゥルメント「Deep Flight One」に加えて、使い所が多いリードシンセ「Lead Architect」も使用できます。

併せて有料で追加が必要だったアドオン「Presence Editor」や「Audio Batch Converter」も利用可能になっているため、これらをお持ちでないユーザーはかなりお得感があります。

いかがでしたでしょうか?

ラインナップや製品仕様が先行していましたが、こうして確認するとしっかりと進化が感じられるアップデートでした。

今後はバージョンの概念を廃止、年に3-4回ほどアップデートを行い、新機能が追加されていくとのことです。

ぜひ気に入った機能を取り入れて、より楽しく効率的に制作を行なってください!

- CATEGORY:

- Studio Oneの使い方 上級者編