セカンダリー・ドミナント⑥ 実践編3「あえて解決しない①」/音楽理論講座

あえて解決しない流れを理解する

今回は、これまでに学んだセカンダリー・ドミナントの知識を活用し、コード進行を分析した際に出てくる、今までにない使い方について確認してみましょう。

楽曲は、本講座でおなじみの「Les Feuilles Mortes(Autumn Leaves)」で進めていきます。

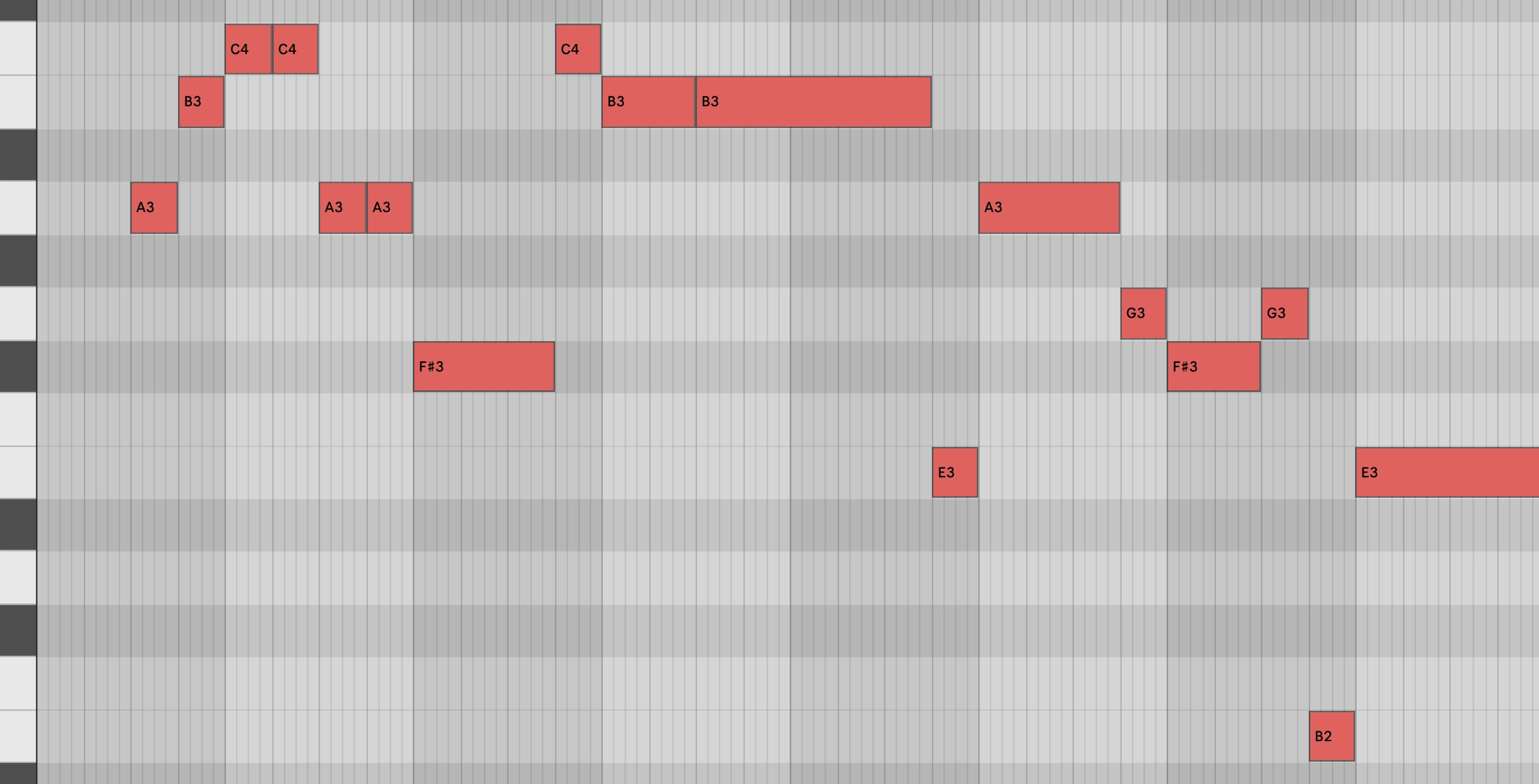

メロディーは上図になります。

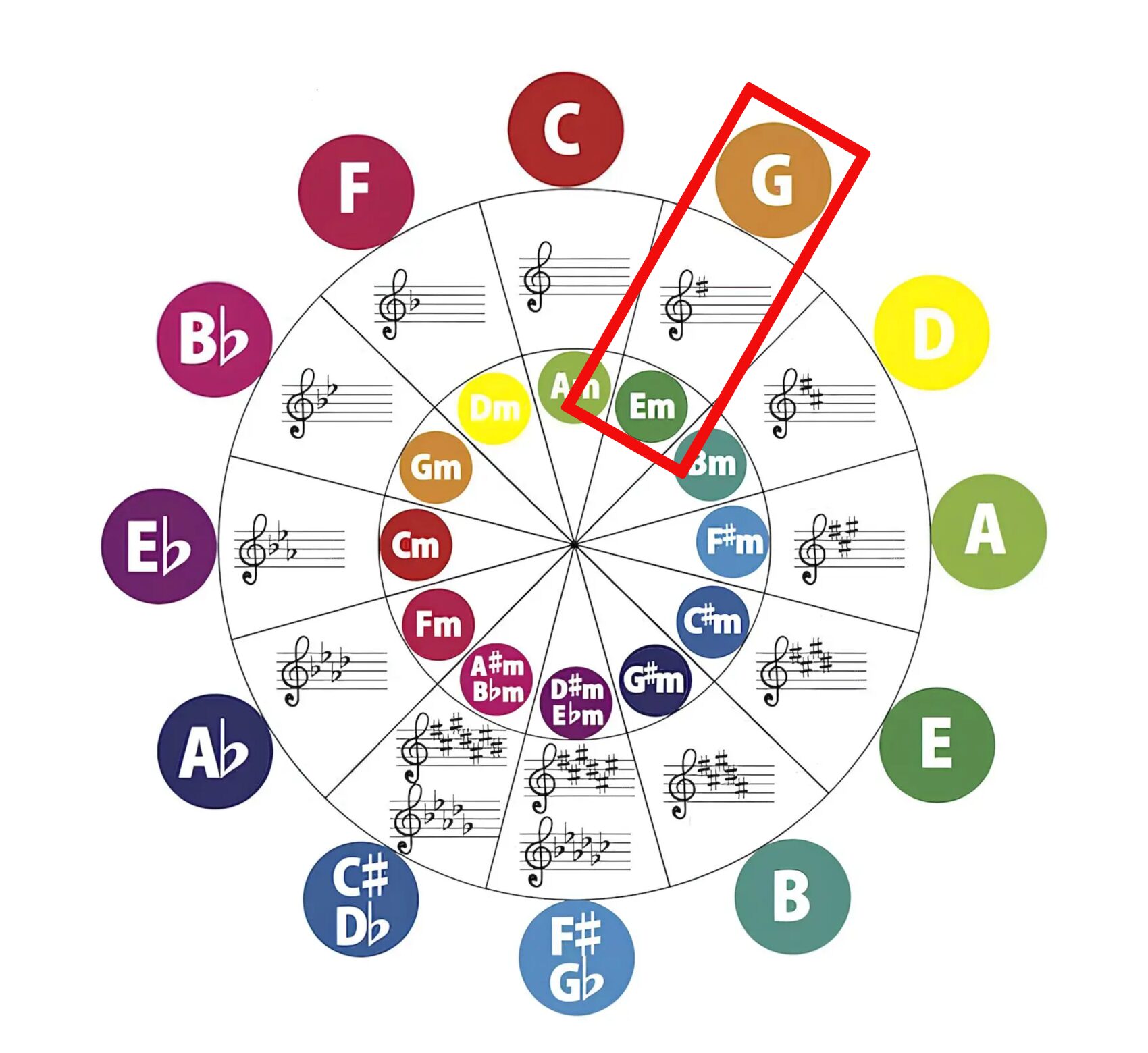

サンプルはKey=Gメジャー、もしくはEmでしたね。

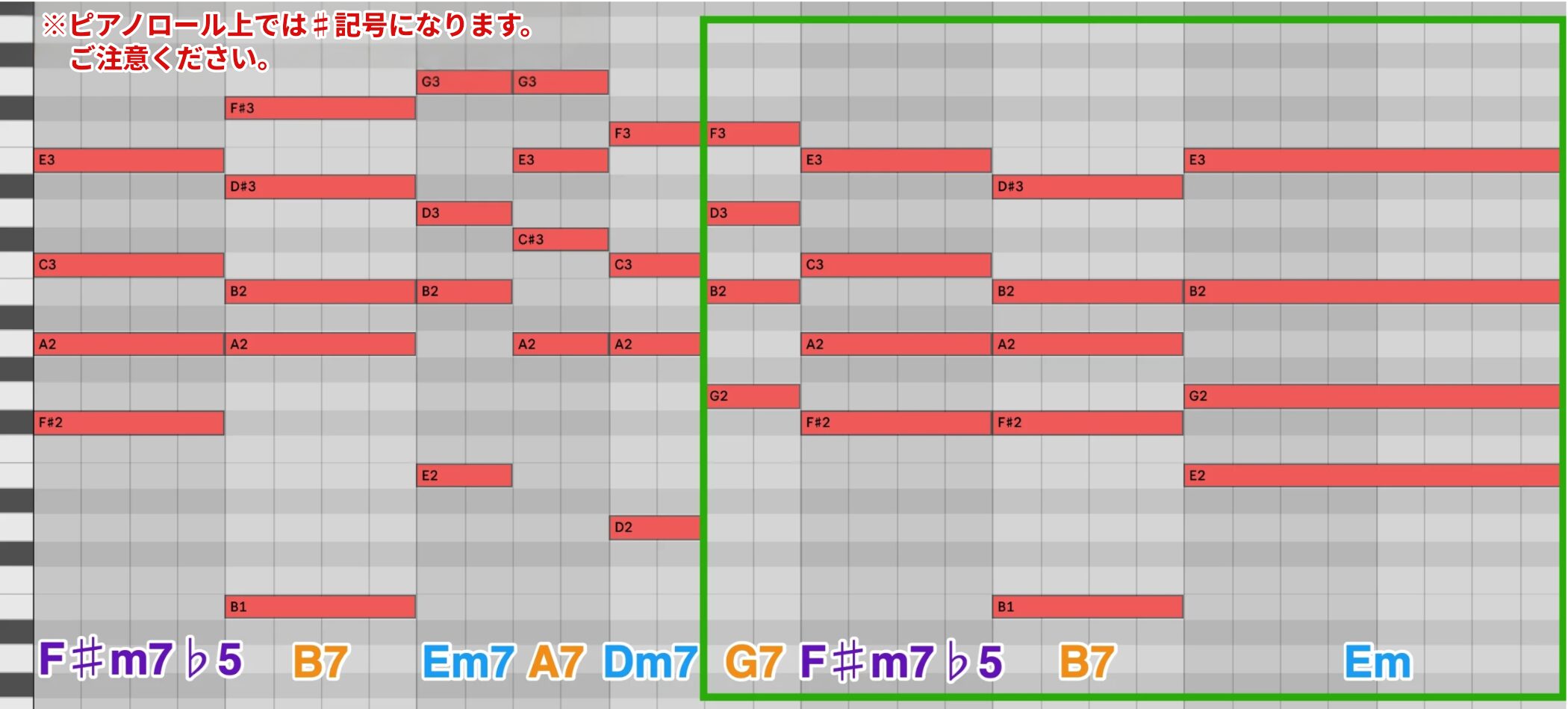

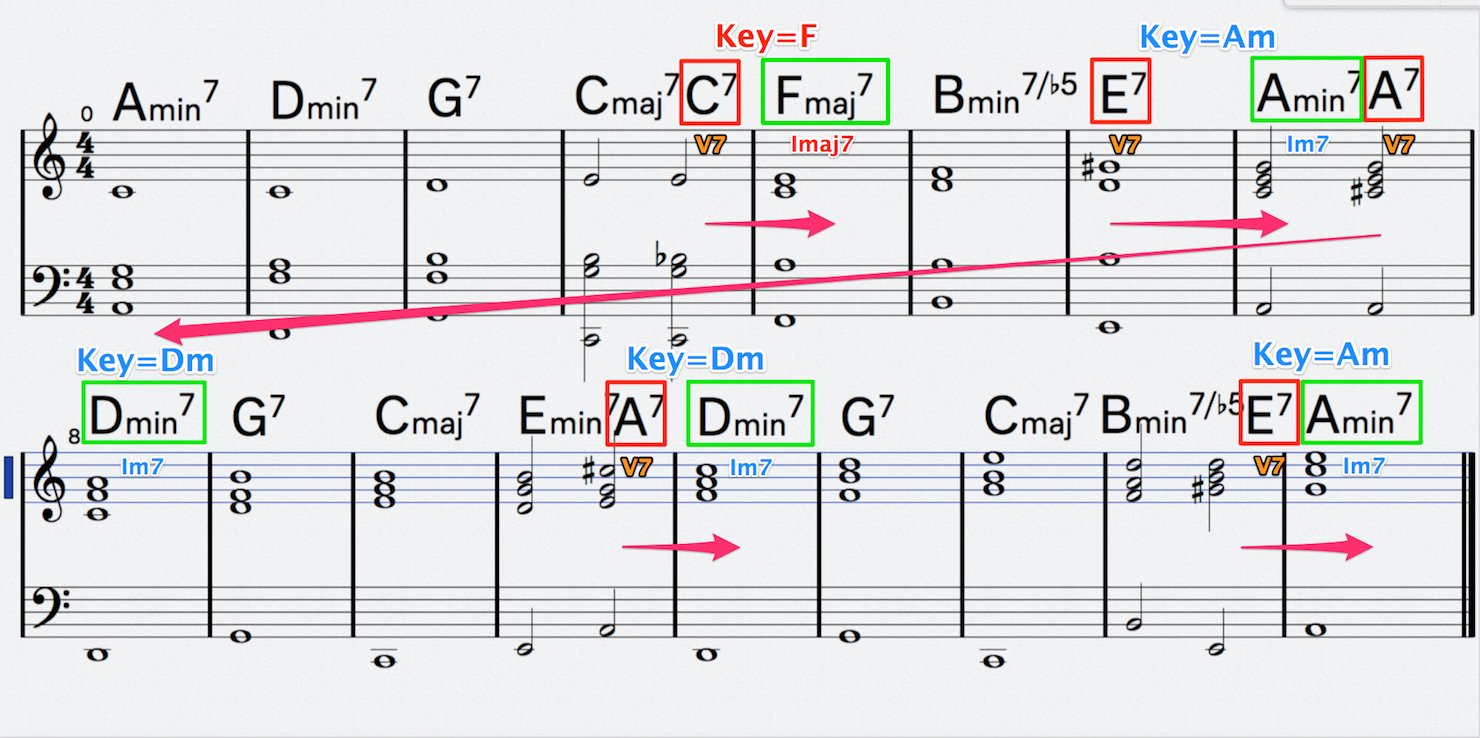

コードは上図のようになります。

あわせて聴いてみましょう。

✳︎譜面によっては、これ以外のコードで書いてある場合もあります

第55回目とは違い、後半部分を聴いてみましょう。

コードとメロディーのシンプルなバージョンで確認します。

まずはメロディーを聴いてみましょう。

次にコードと合わせて聴いてみます。

コード進行を解析する

コード進行を解析していきます。

緑色の四角で囲んだ箇所を意識して、もう一度聴いてみましょう。

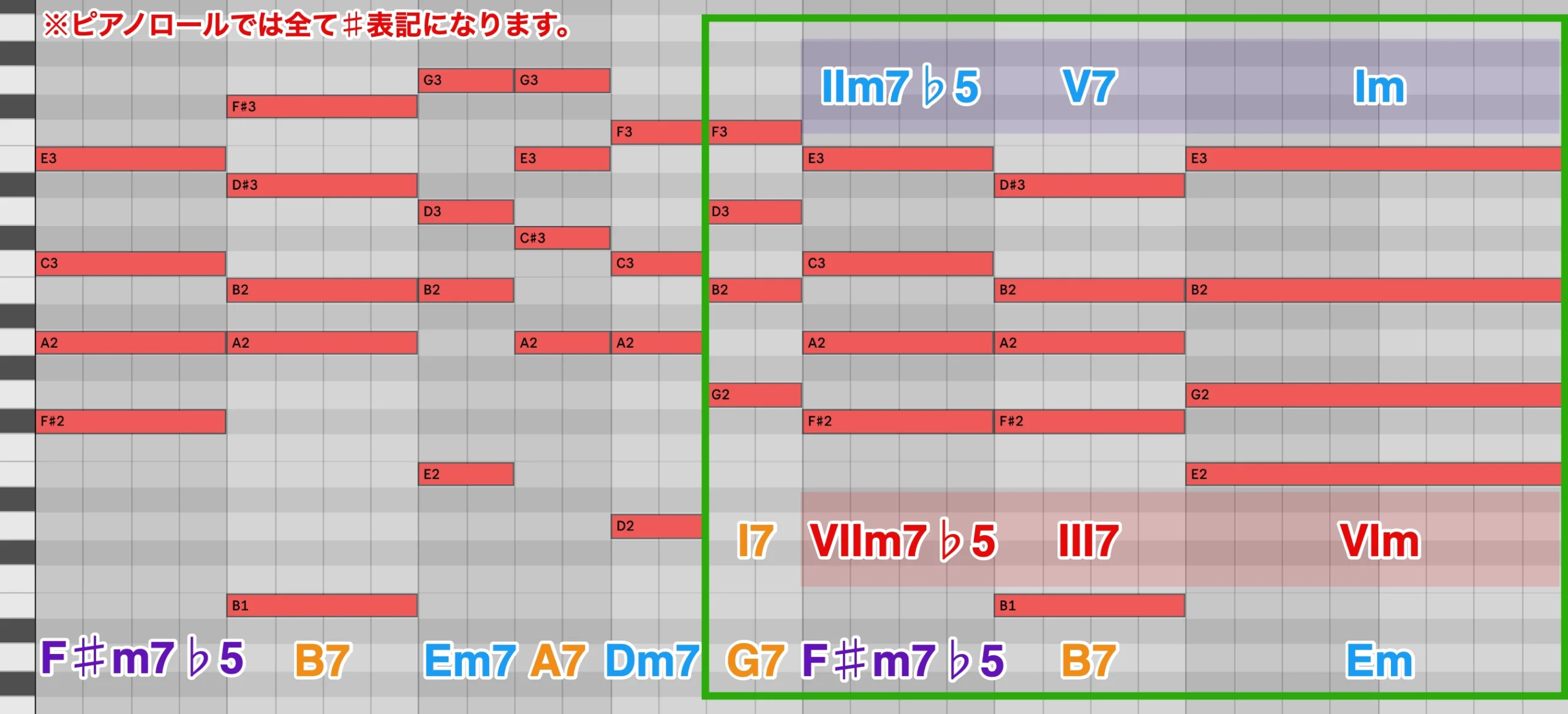

今までの内容を思い出して、ディグリーネームを書き込んでみましょう。

現在はKey=Gメジャーで解析していますが、難しければKey=Cメジャーにしてみても良いかもしれません。

Key=Cメジャーに変更してみました。

こちらも聴いてみましょう。

次に、上記の緑の四角のコードからノンダイアトニックコードの箇所を確認してみましょう。

黄色の四角で囲ったIII7(マイナーのV7)のE7とI7のC7が、ノンダイアトニックコードとなります。

E7は、今まで通りに解決していますね。

V7/VI

AmをImと捉えた場合のV7(V)は、E7(E)となります。

ですが、C7はどうでしょう?

今までの流れであれば、現在学んでいるセカンダリー・ドミナントで「ノンダイアトニッ クコードの箇所=V→Iの関係でしょ?」となりそうですが…。

ここで、「Fly Me to the Moon (In Other Words)」の譜面を思い出してみましょう。

- シンプルなコードのみの場合

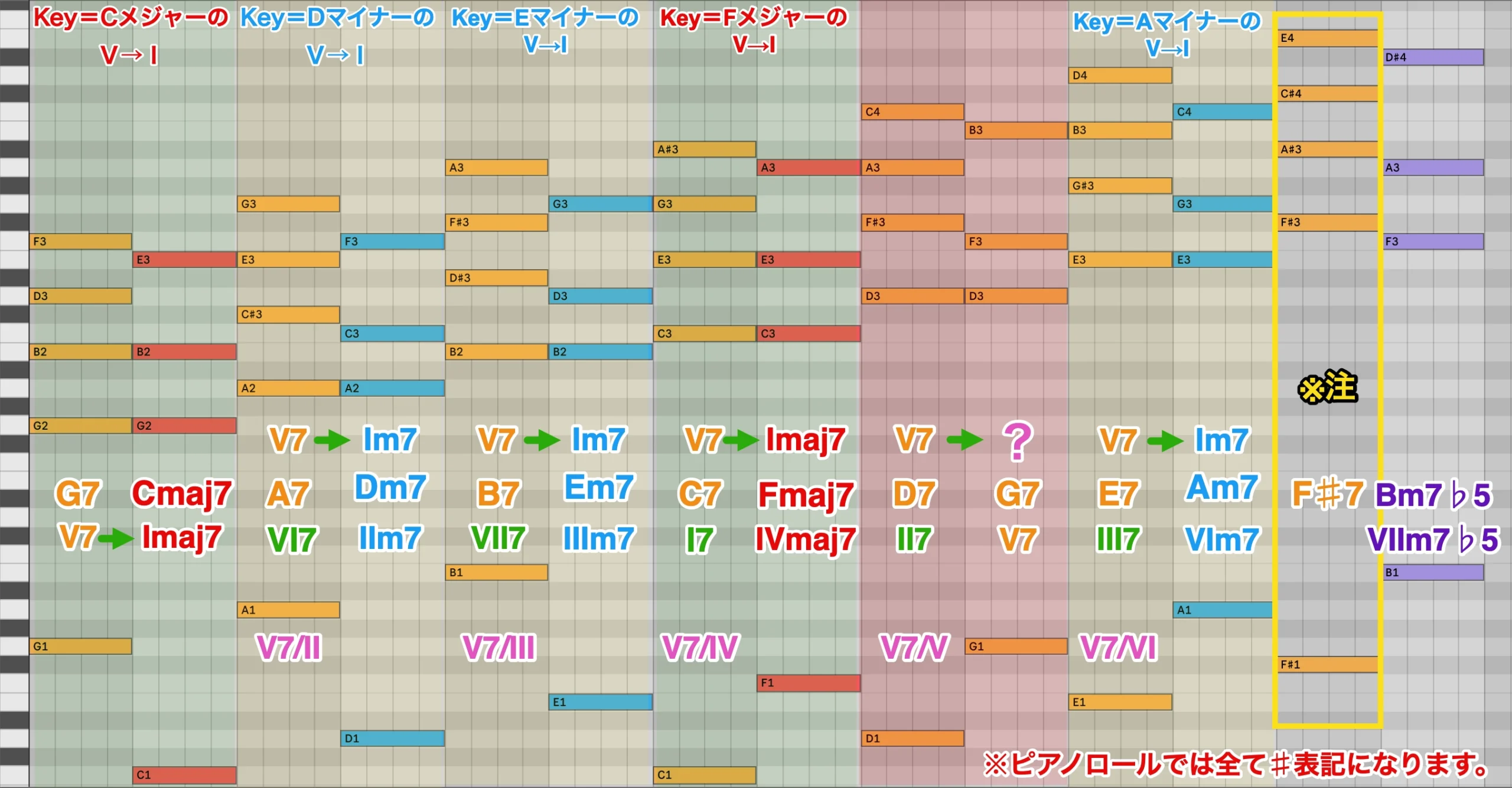

今まで学んできたもののおさらいをしてみましょう。

V7/IV

いつもはIVに進行していましたが、今回の譜面ではIVではなく、VIIm7b5に進行しています。

しかしながら、特に違和感は感じられませんでした。

この「セカンダリードミナントがIに解決していない場合がある」という意識を持ったまま、次回は今までとは違った使い方を確認していきます。