59. セカンダリー・ドミナント②

セカンダリードミナントについて

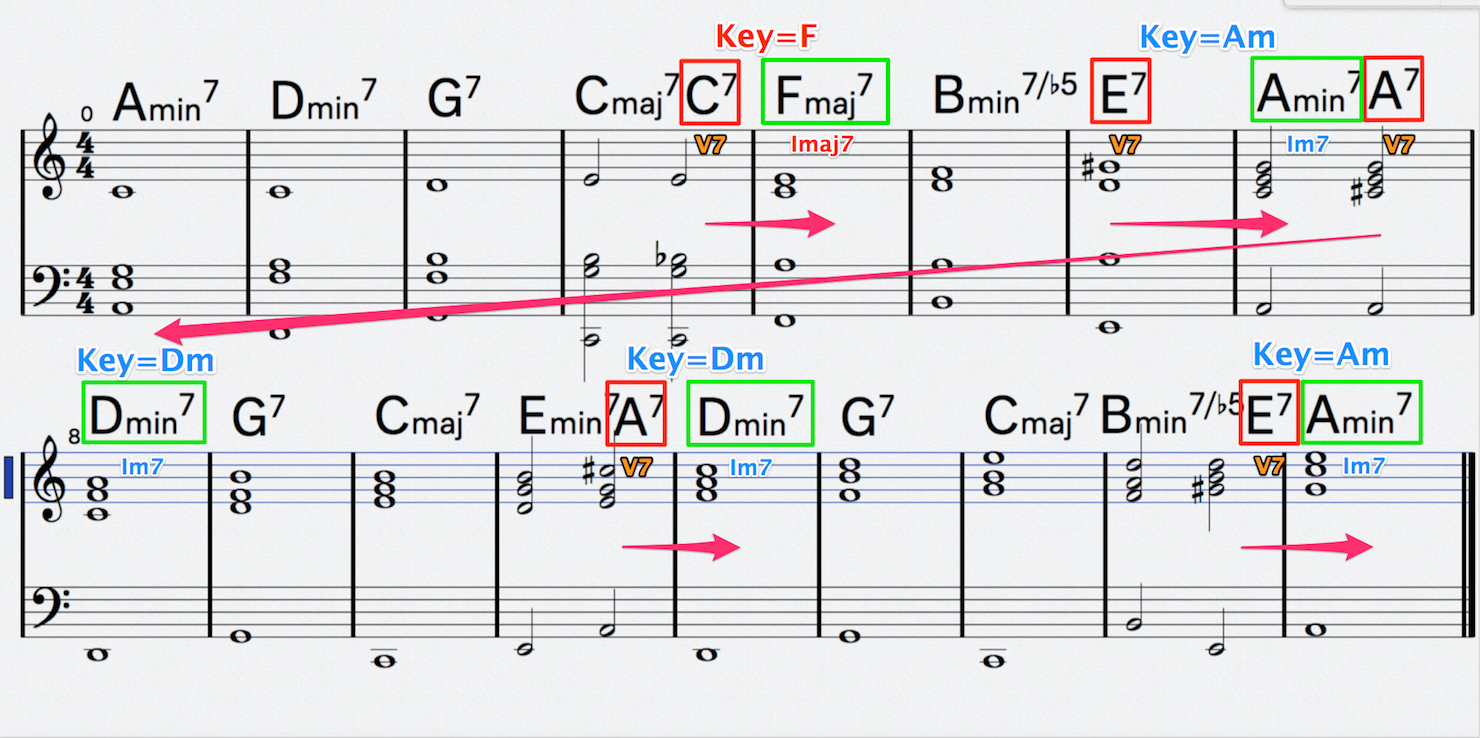

前回は、「Fly Me to the Moon (In Other Words)」の前半部分を分析し、セカンダリードミナントを意識して見ていきました。

まずは、その音源を聴いてみましょう。

シンプルなコードのみの場合

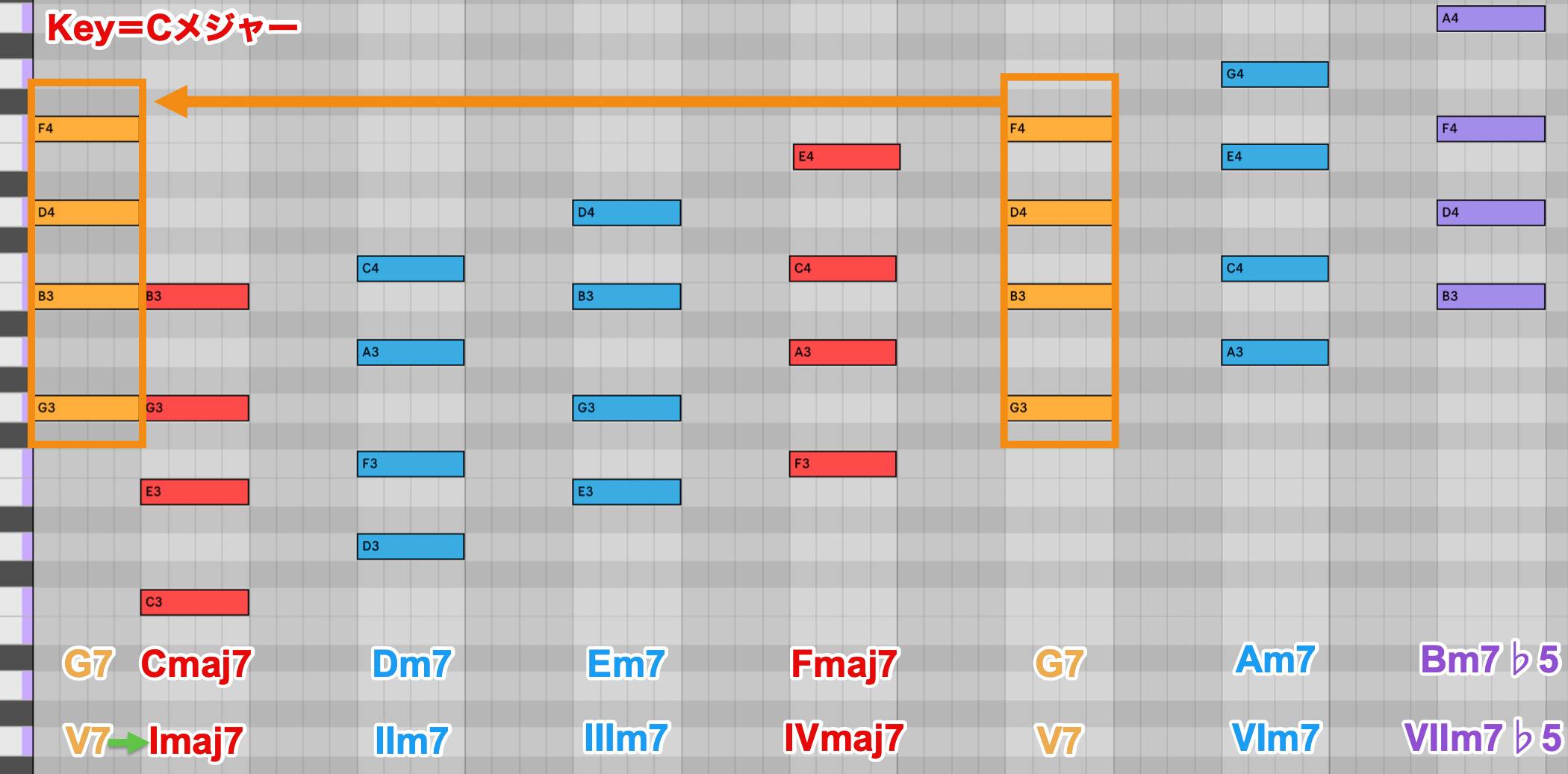

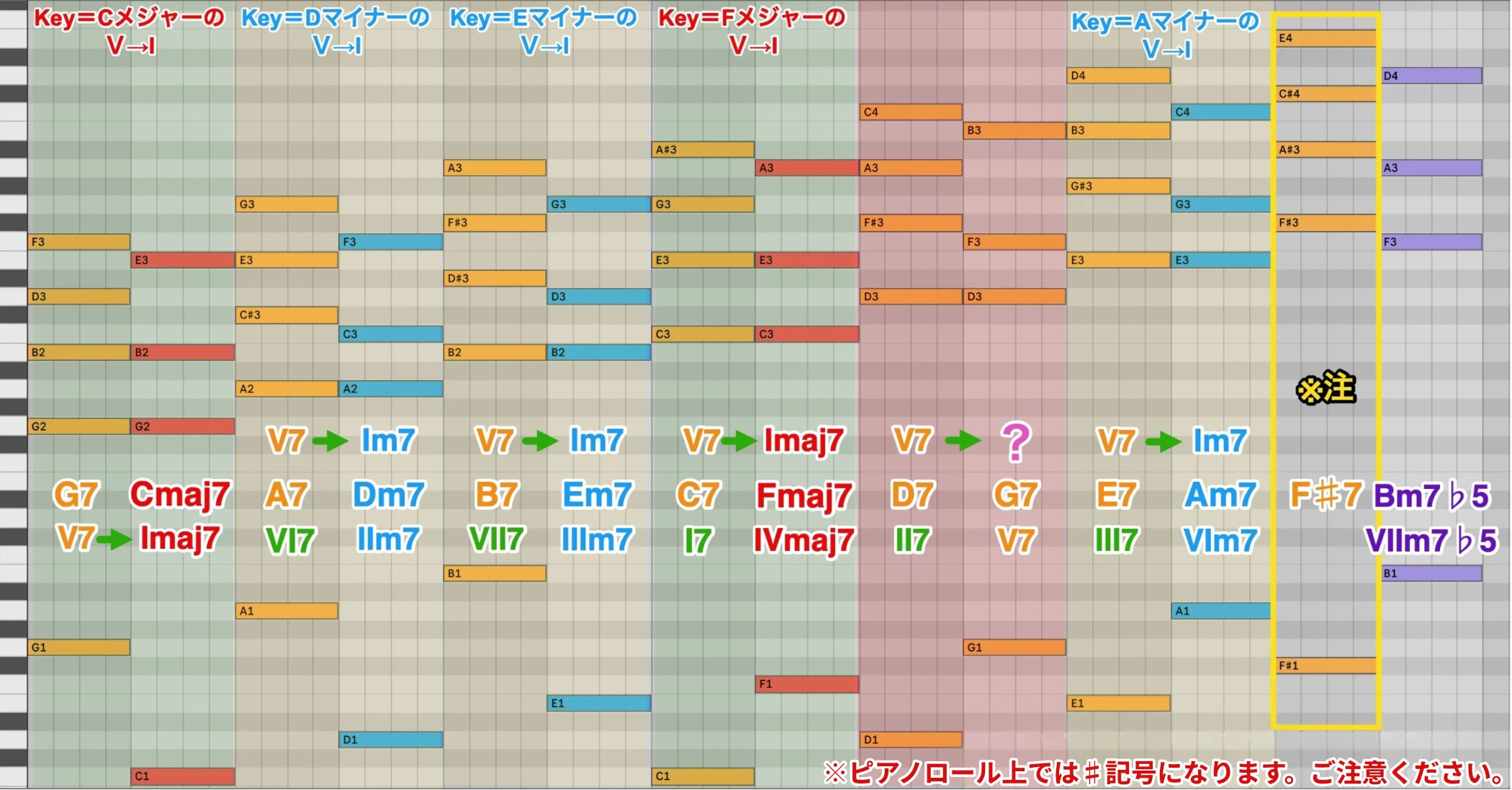

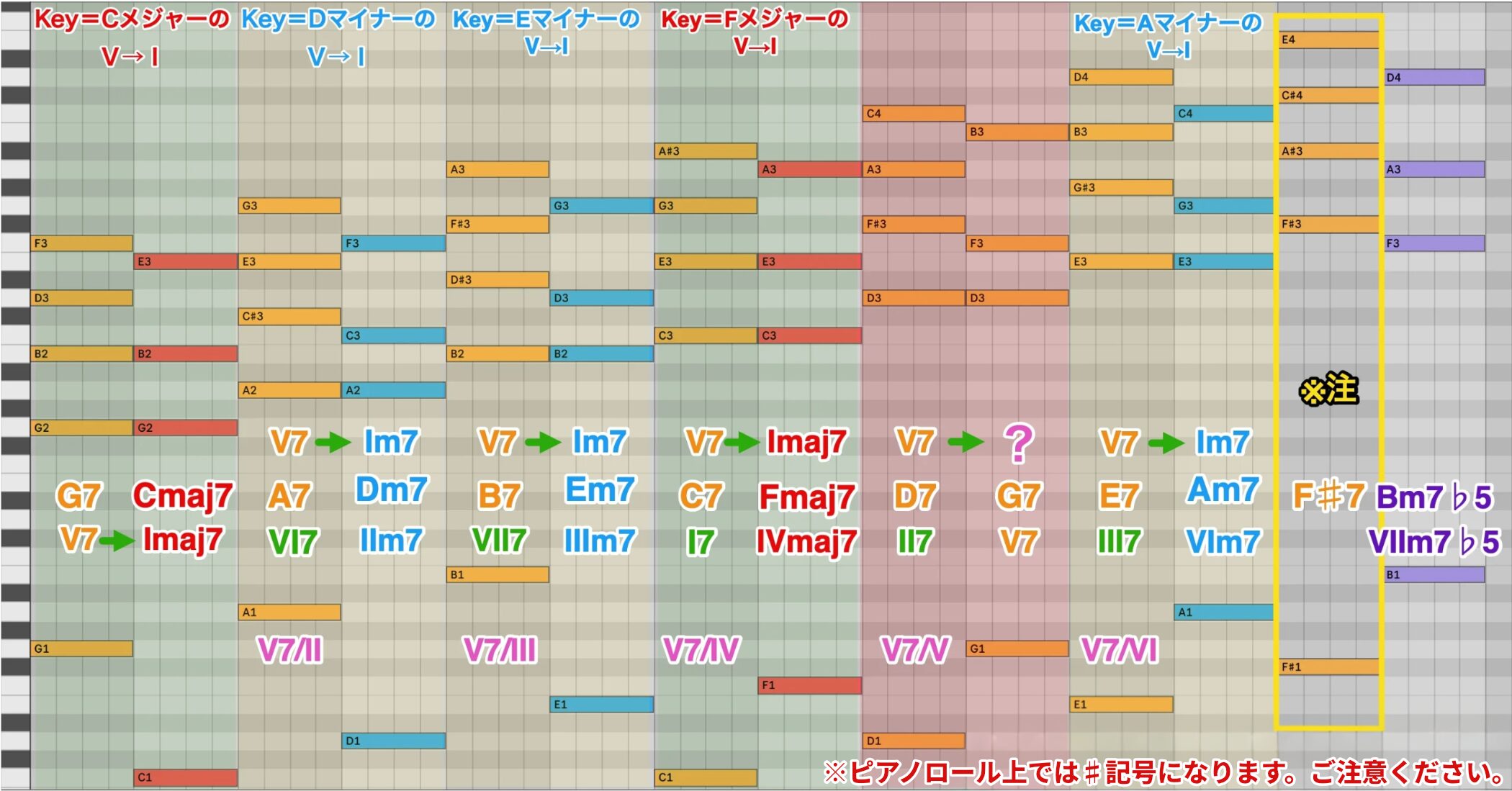

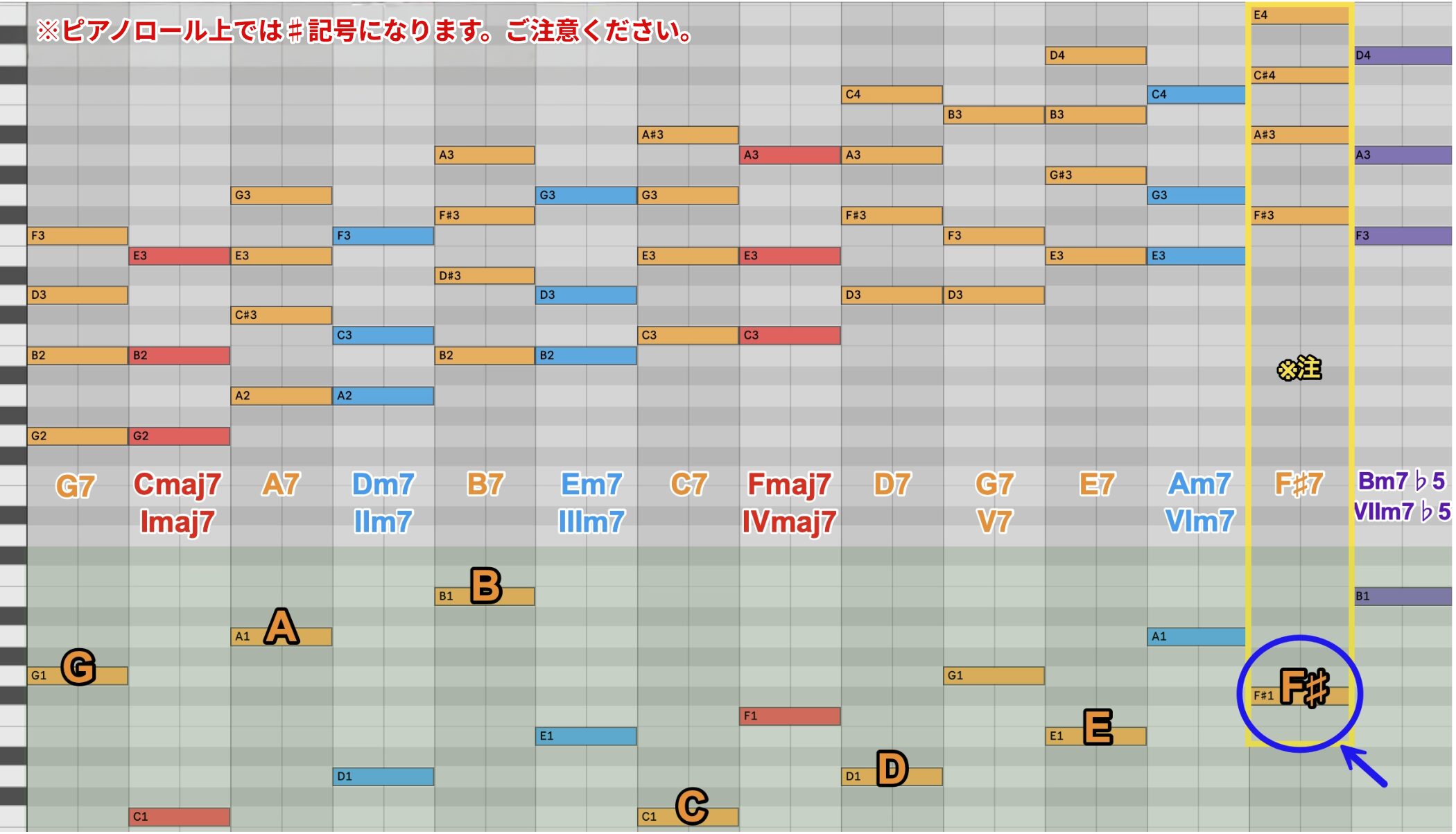

音源を確認したところで、Cメジャーキーのダイアトニックコードを画像のように間隔を開けて用意します。

今回は4和⾳で確認していきます。

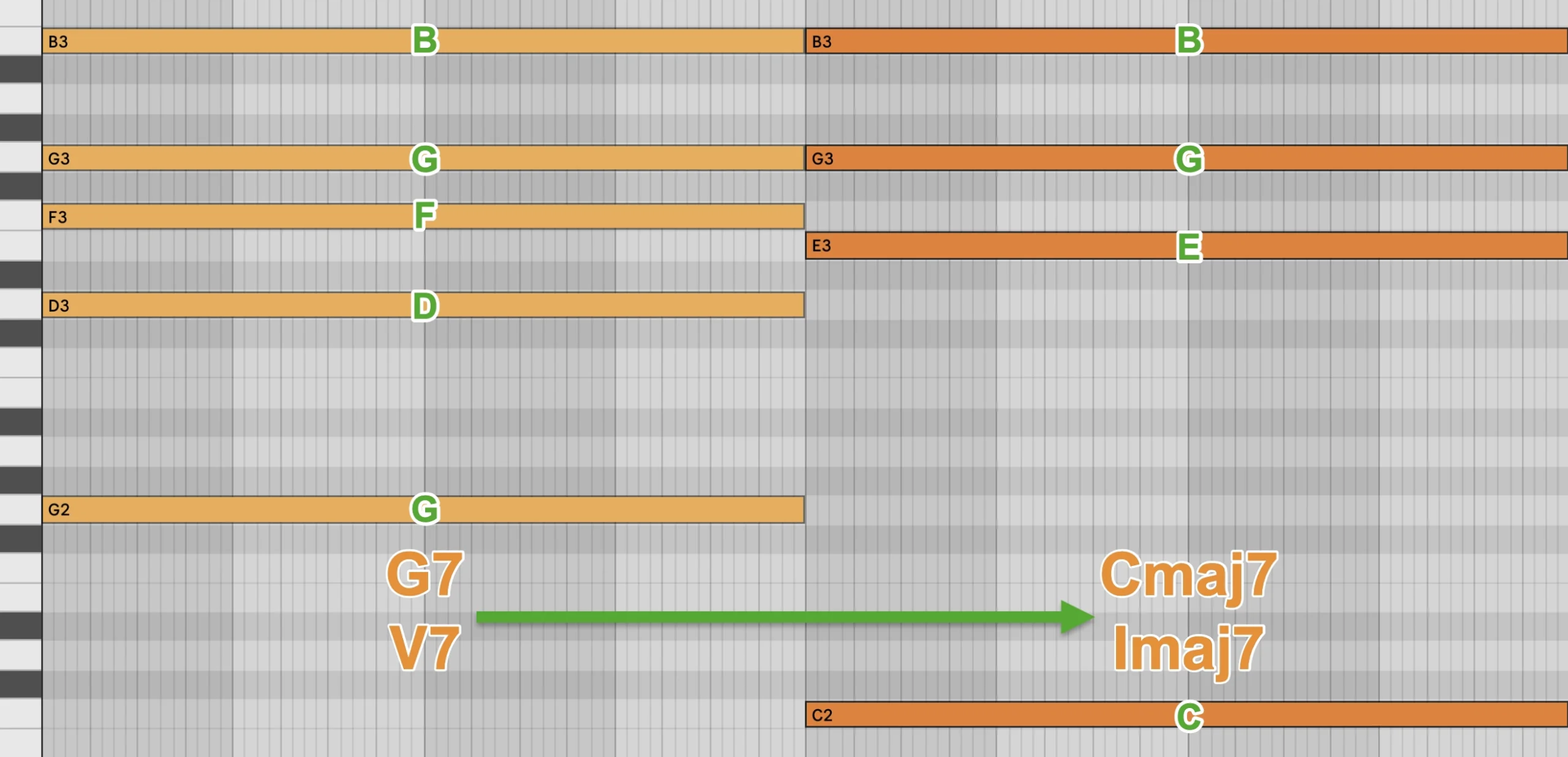

重要なVからIの解決の動きを確認します。

上図ではG7→Cmaj7の動きです。

分かりやすいようにベースを加え、ボイシングを整えて確認してみましょう。

V7→Imaj7の進行をV→Iにしてみました。

もちろんV7→Iなどでも構いません。

こちらの方が、明るく解決した感じが強いですね。

ご自身で曲を作る際は、楽曲やイメージに合わせて使い分けてみてください。

次に、V→Iという解決の動きを他のダイアトニックコードにも当てはめていきましょう。

Cmaj7以外のダイアトニックコードを仮のIに見立てて、それに対しVをつけていくイメージです。

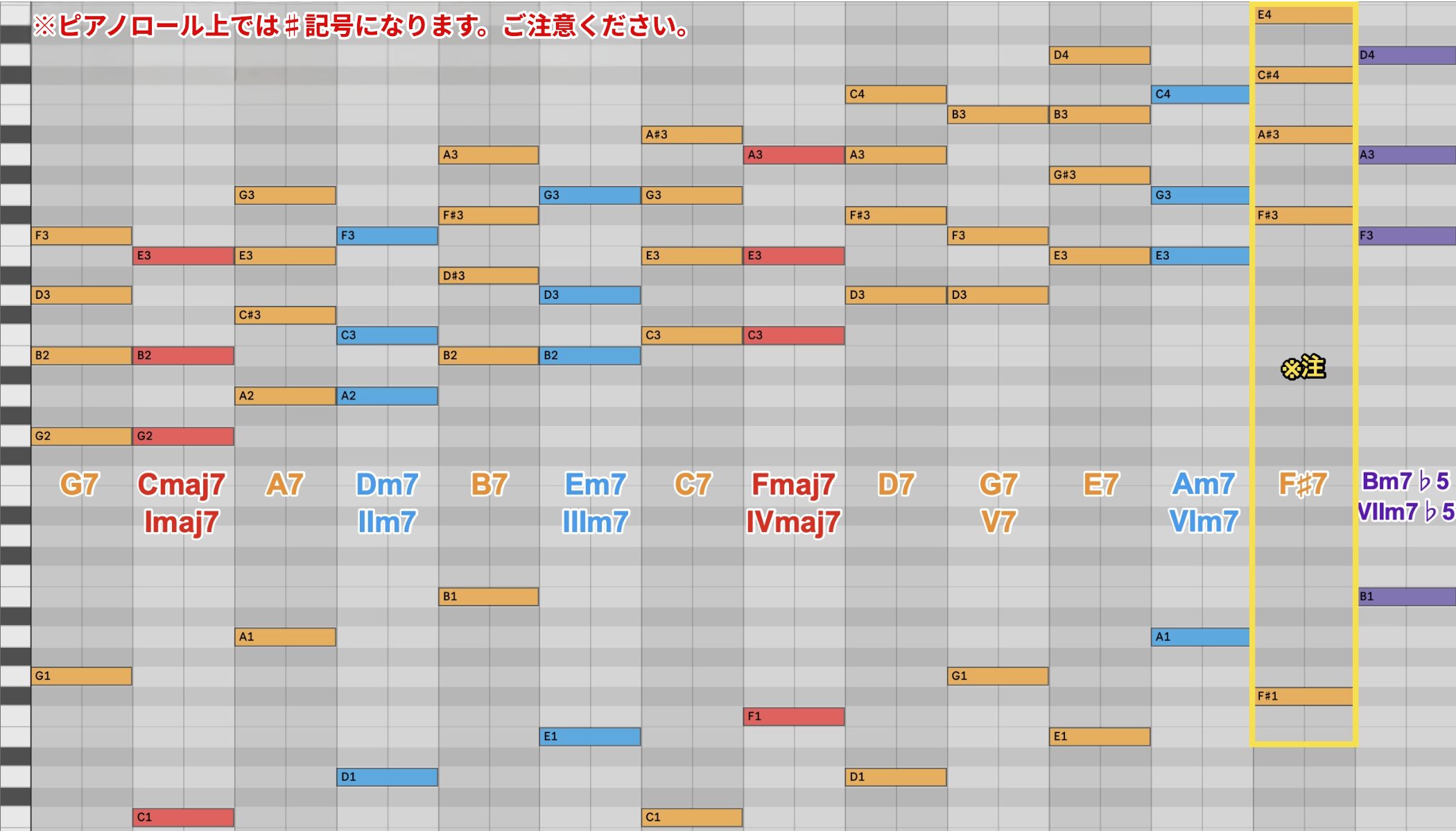

このようになりました。

✳︎注:ボイシングは変えてあります。

分析の為に、それぞれのコードにこのように数字を記載しました。

✳︎注:スラッシュコード(オンコード)とは異なるのでご注意ください。

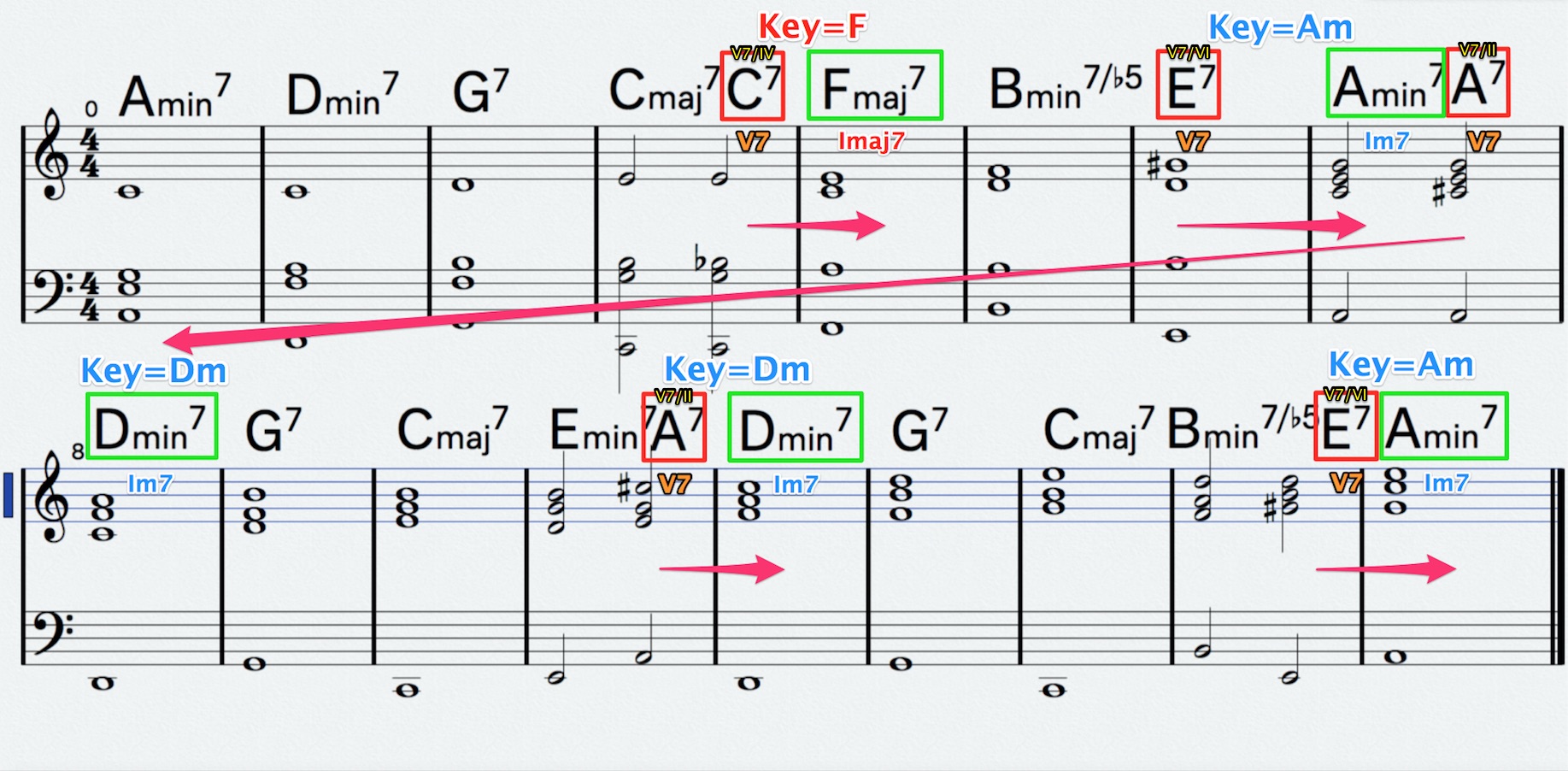

Fly Me to the Moonの譜面にも書き込んでみましょう。

読み方の一例として、V7/IIは「ファイブセブンス・オブ・ツー」つまり、IIのV7というイメージです。

✳︎黄色箇所の部分です。

それぞれのV→Iの動きを確認していきましょう。

「解決の動きをしている」ということを意識しながら、V7→I(4和音) V→I (3和音) V7→I(3和音)の順番で聴いてみます。

V7/II

V7/III

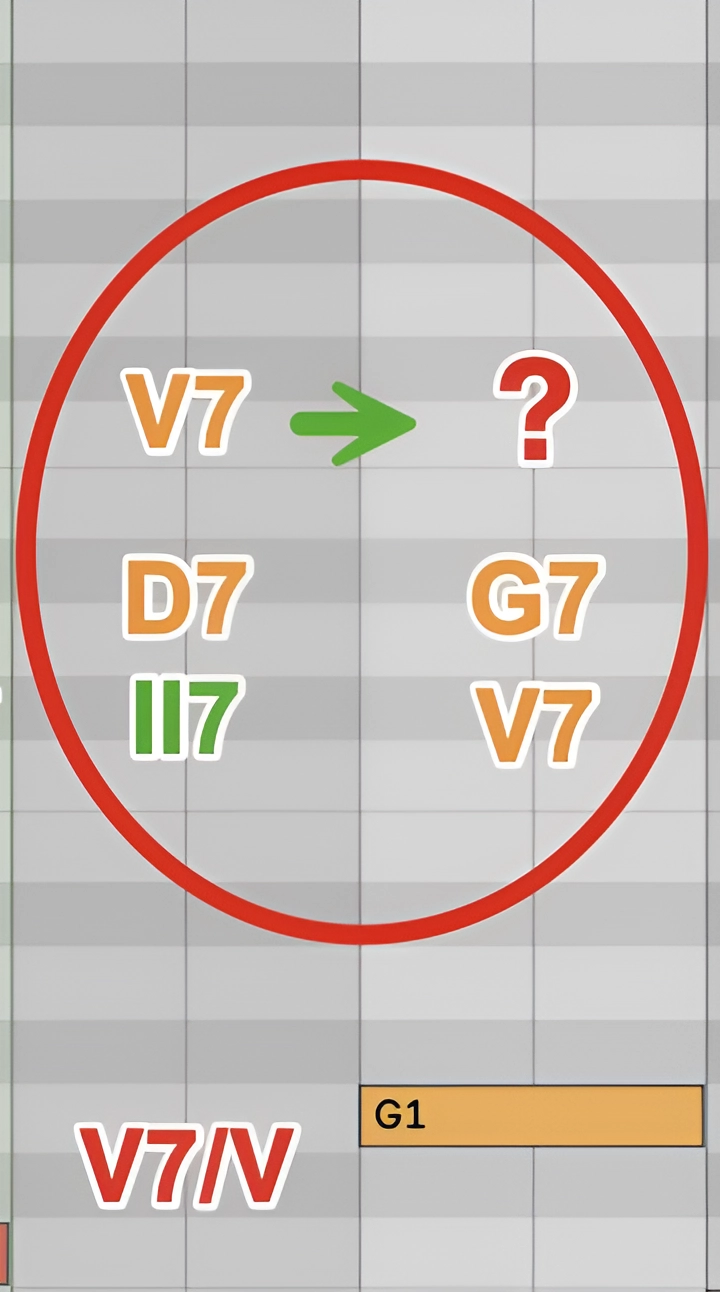

V7/IV

V7/V

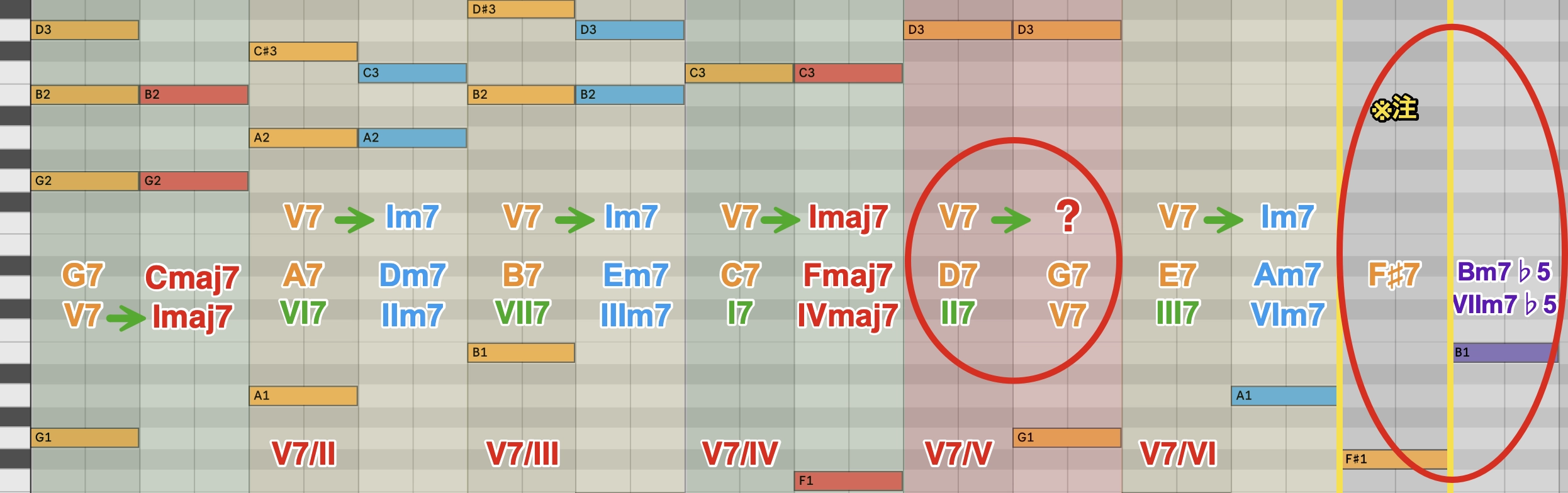

では次に、左から5番目、最初の赤丸の箇所を確認していきます。

Gに進行した際は違和感のない解決感が得られましたが、G7に進行した際には今までにない違和感を感じた方もいるかと思います。

もう一度確認してみましょう。

よく見てみるとドミナント7thから、ドミナント7thへの流れになっていますね。

この点については、次回詳しく触れていきたいと思います。

V7/VI

次は、音楽理論初級編の51〜53あたりでお馴染みの部分ですね。

最後に、左から7番目の赤丸の箇所を確認して行きましょう。

いかがでしょうか。

5番目とは比べ物にならないほどの違和感を感じたと思います。

この動きは、まれにセカンダリードミナントとして説明されることもありますが、m7♭5やdimは解決先のIとしては不安定すぎるため、基本的にVIIdimやVIIm7♭5にセカンダリードミナントはないと考えることが多いです。

また他との違いとして、ルートの音がスケール外の音になっているという箇所にも注目です。

ダイアトニックコードが家族だとしたら、ルート⾳がスケール内のセカンダリードミナントは親戚のようなイメージで、スケール外の⻘丸の箇所は遠い親戚のようなイメージで覚えておきましょう。

次回は、今回の解説で説明出来なかった違和感を感じた箇所や、今まで出てきたコード進行にセカンダリードミナントを取り入れたアレンジなどを解説・実践していきます。