音名の相対表記(Scale degree names)/音楽理論講座

楽曲にストーリー性を持たせるための準備

前回の最後のサンプルでは、王道進行を3回繰り返した後に、ある仕掛けを行うことで、楽曲が一段落し、終始感を持たせることができると示しました。

今回からは、このような「楽曲のストーリー性」をコードで表現するための知識を、1つずつ取り上げていきます。

具体的には、数回に分けて、今の段階で使えるコード (3,4和音のメジャー・ダイアトニックコード)を”どのように使えば良いのか”に焦点を当てていきます。

引き続き、楽曲分析などの練習を行いながら、身につけていただければより効果的です。

ここで混乱を避けるために、今まで出てきたいくつかの用語も復習しておきましょう。

- 音名:絶対的な音の高さ(周波数で決められた音の名前)を表すもの。

- 階名:移動ドという考え方で、スケールの主音を「ド」とする呼び方。

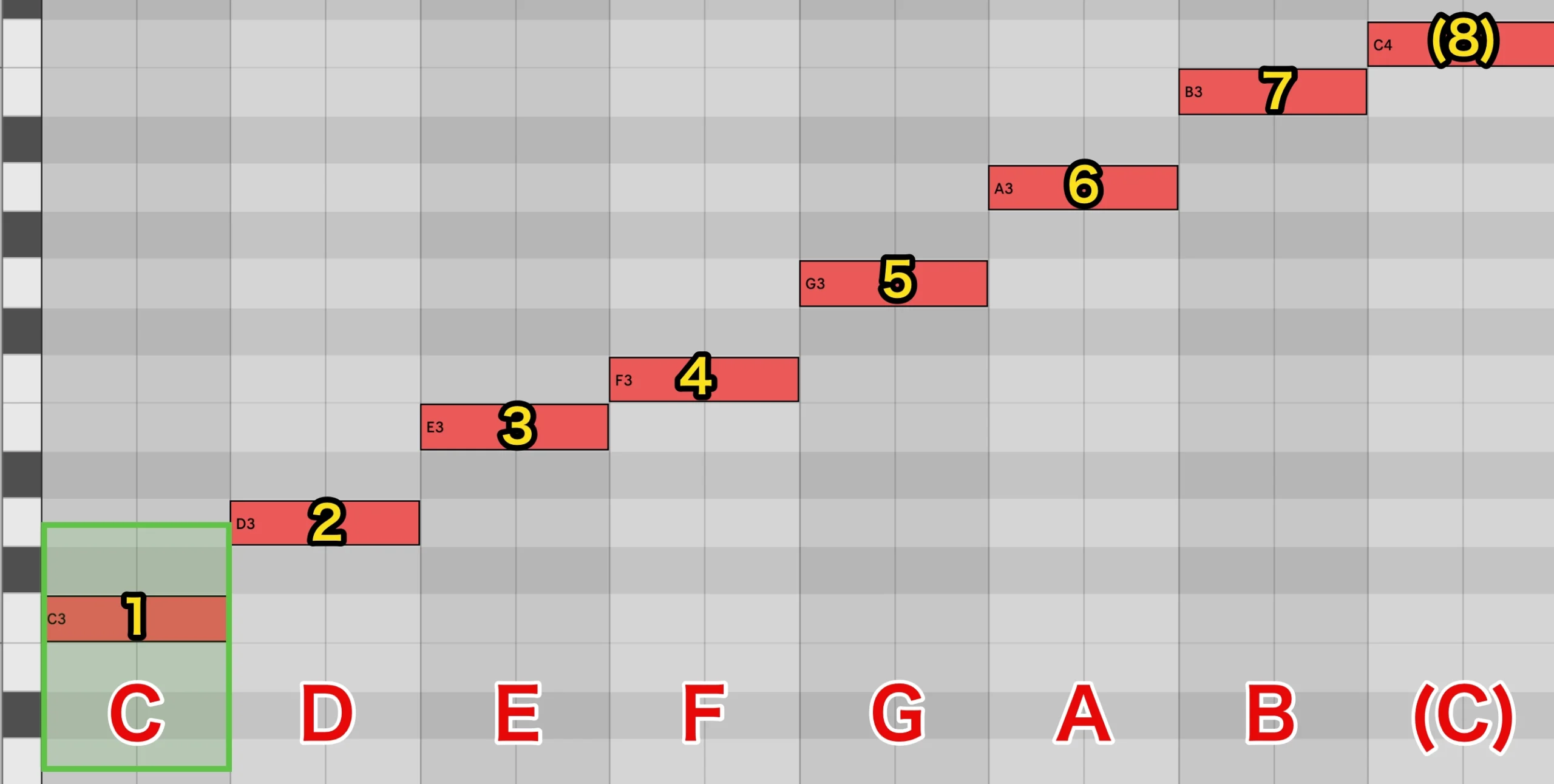

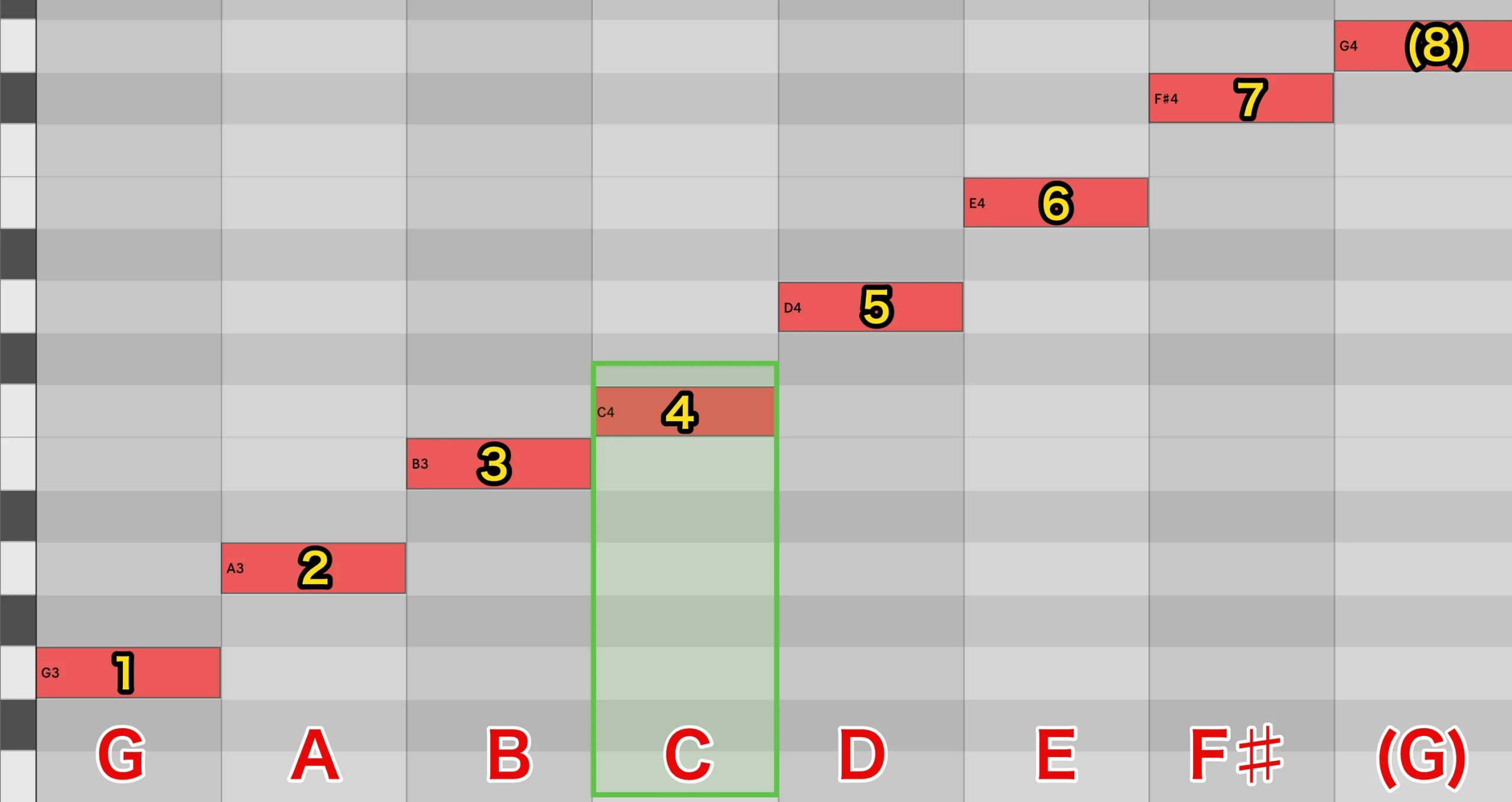

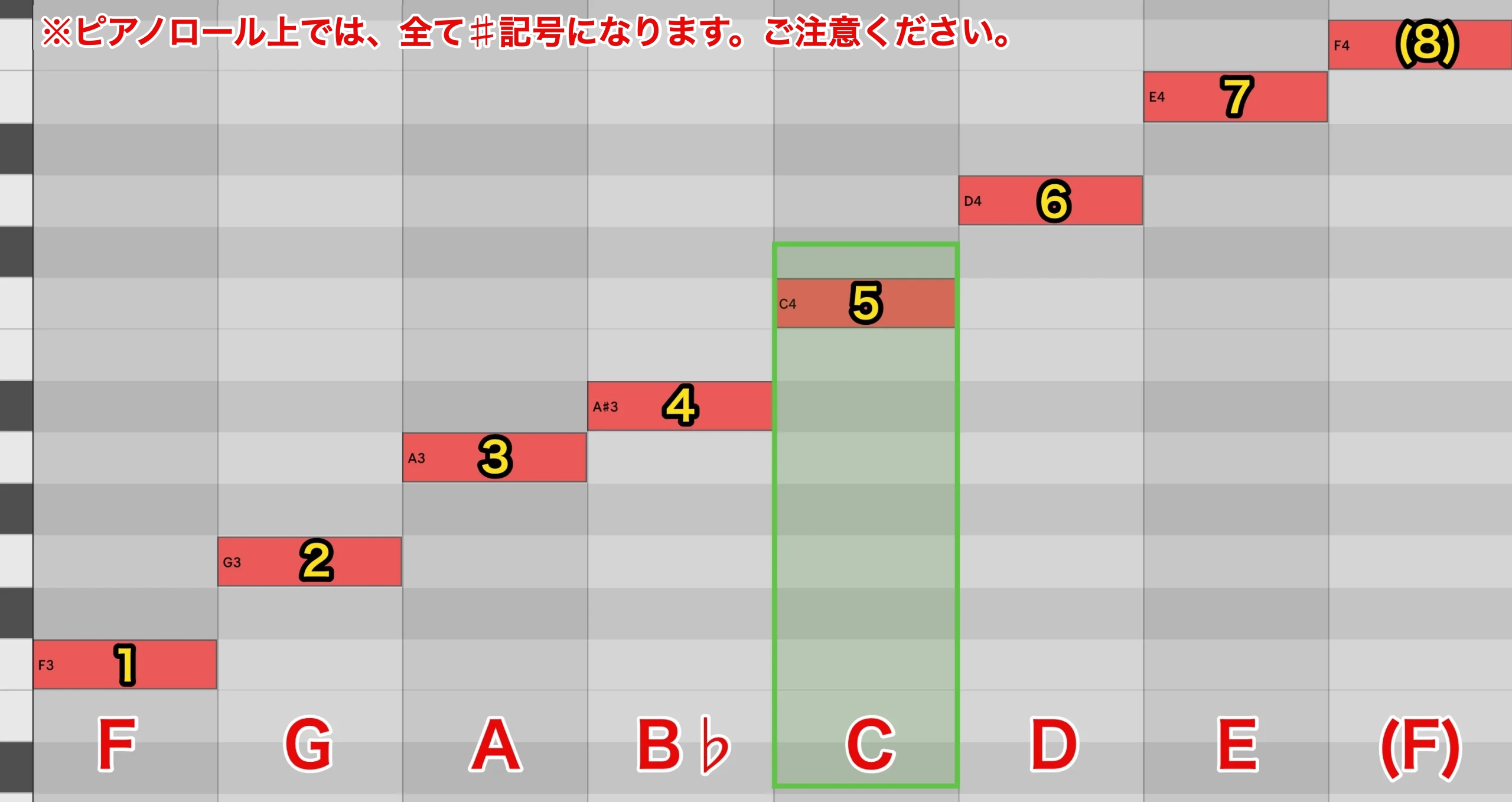

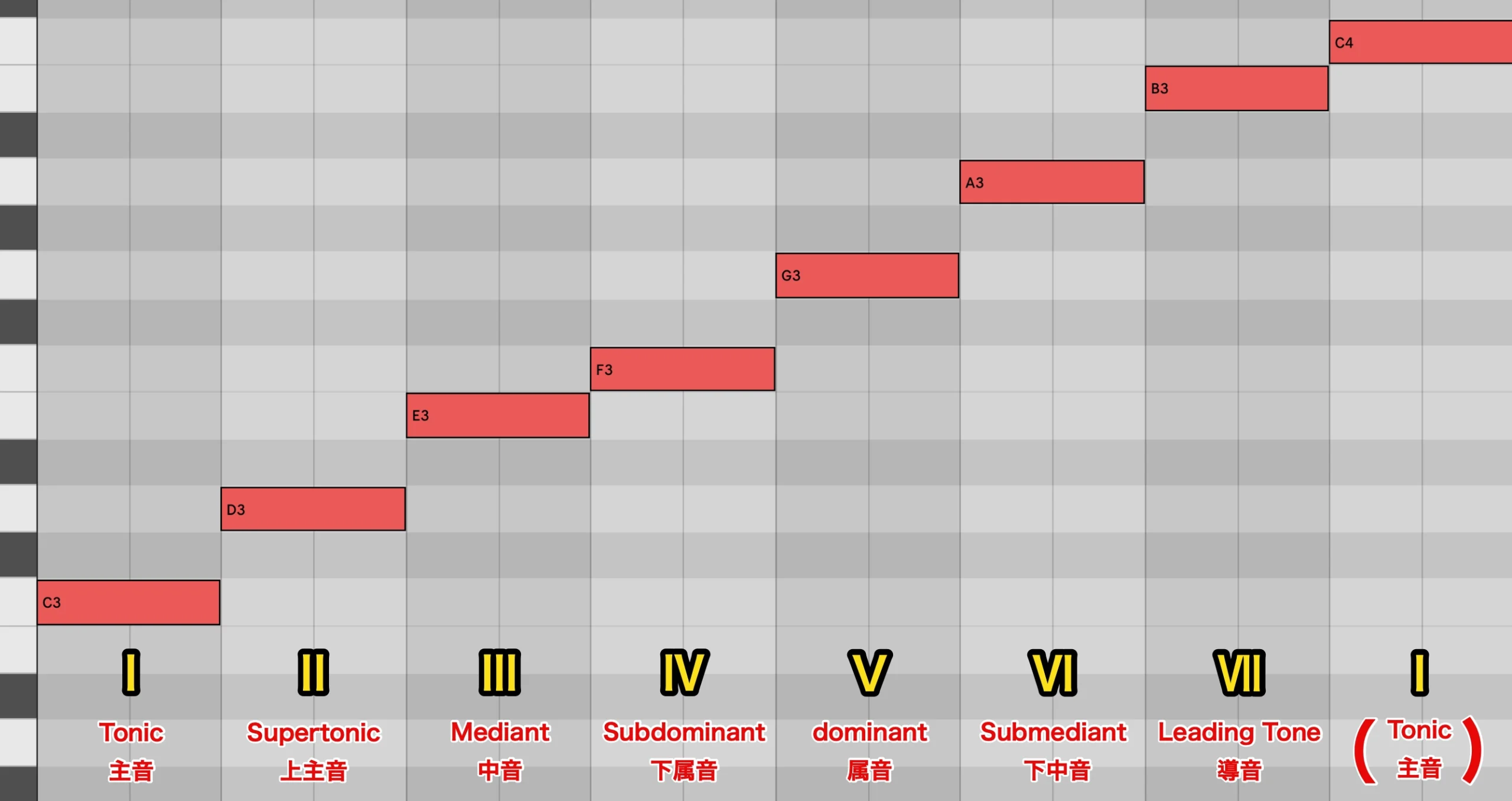

- スケールディグリー:メジャースケールの構成音に1 2 3 4 5 6 7 (8)と数字を振ることで、他のスケールにすぐにたどり着ける方法。

スケールディグリーについては、以下であらためて確認していきましょう。

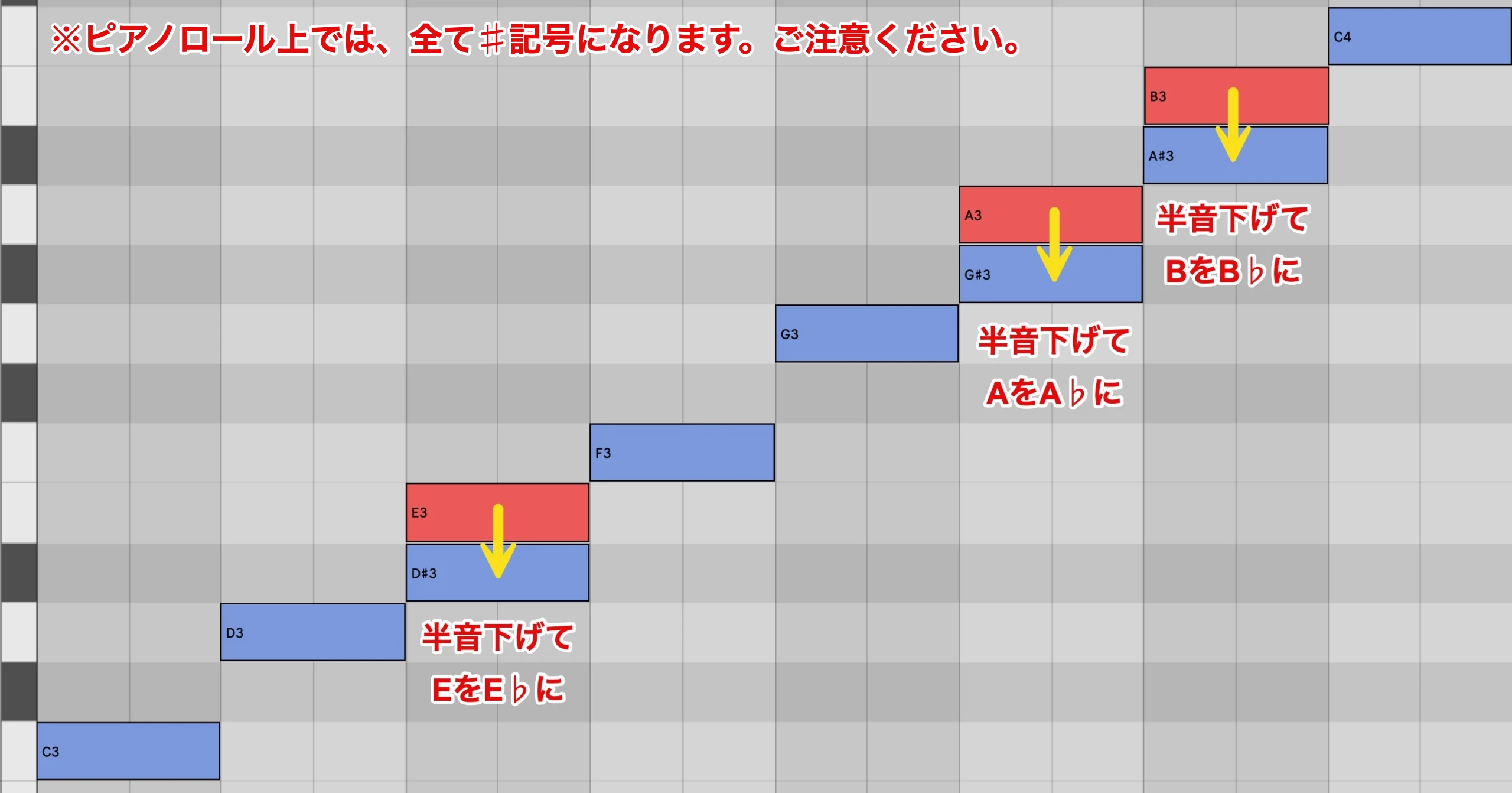

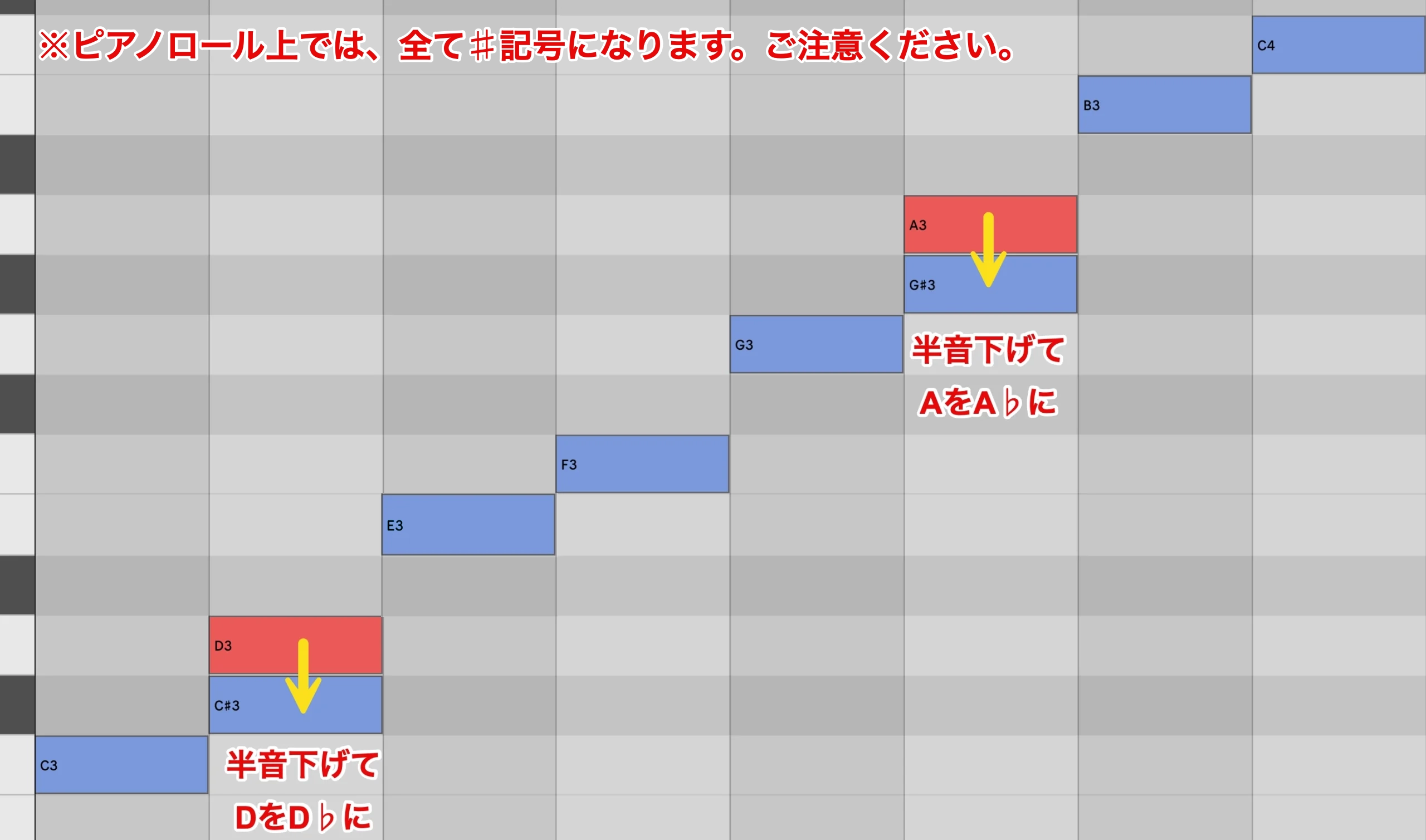

例) (ナチュラル)マイナースケール

1 2 b3 4 5 b6 b7 (8)

Cメジャースケールが「C D E F G A B (C)」ですので

ここから3、6、7番目を半音下げれば、C(ナチュラル)マイナースケール(C D Eb F G Ab Bb (C))になりますね。

この手順で、例えばアラビックスケールのスケールディグリー「1 b2 3 4 5 b6 7」さえ覚えてしまえば、Cアラビックスケールを簡単に作ることができます。

ここまでを、しっかり押さえておいてください。

スケールディグリーネームとそれぞれの役割

ここからは、音名の相対表記(スケールディグリーネーム)=(Scale degree names)を確認していきます。

なんだか複雑そうに感じるかもしれませんが、押さえておきたい重要なポイントはそんなに多くありません。

これまで学んできたことも十分に活かされてきますので、頑張っていきましょう!

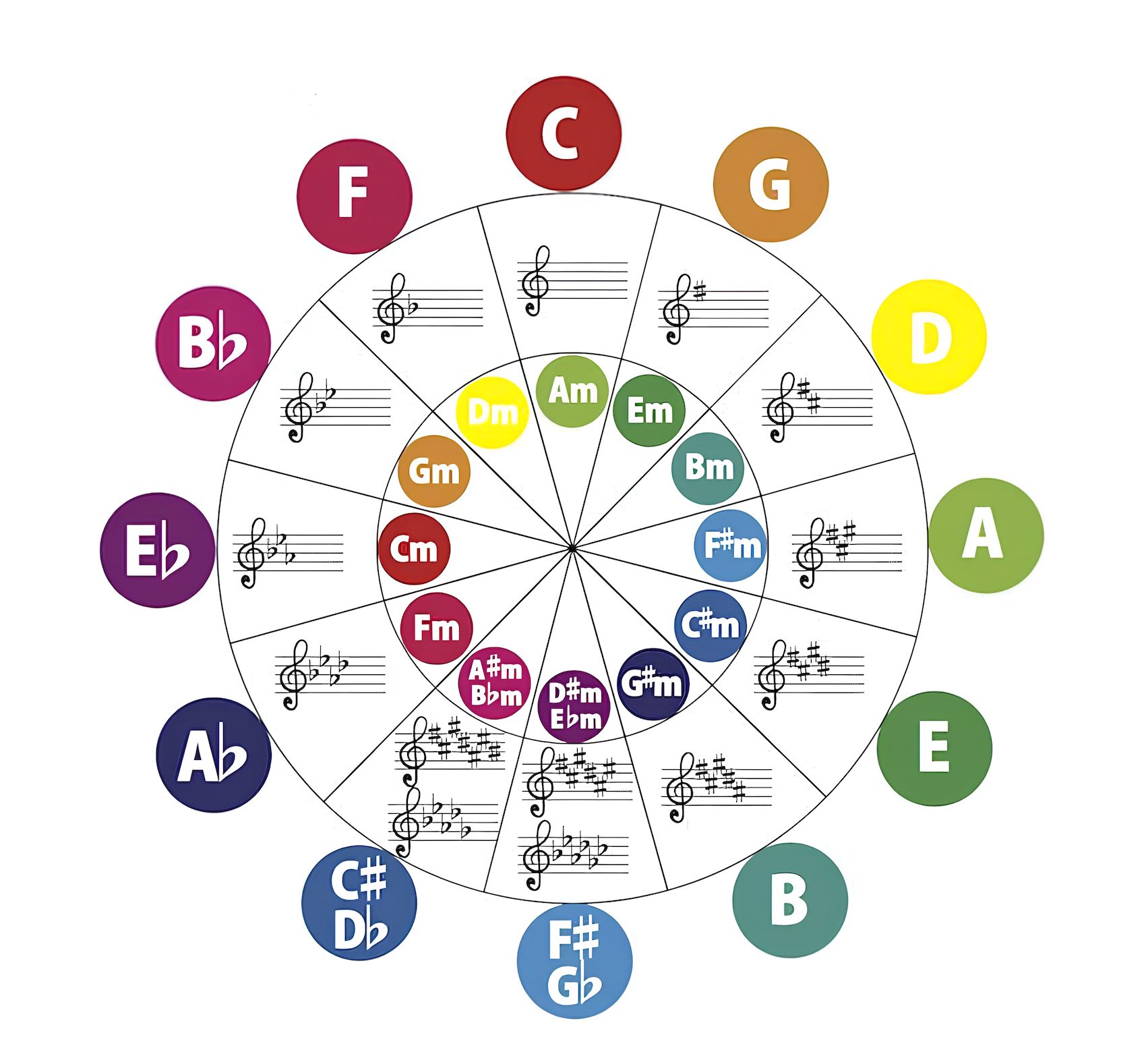

まずは、五度圏の図をご覧いただきながら、各メジャーキーとそのスケールをイメージしてください。

次に、各キーにおける「C」の音に注目してみましょう。

Cメジャースケールでは、「C」は左から1番目に位置します。

Gメジャースケールでは4番目。

Fメジャースケールでは5番目です。

この位置の違いのように、同じ「C」でもキーによって役割が異なってきます。

その役割を明確にするために、音名の相対表記(スケールディグリーネーム)=(Scale degree names)が必要になります。

Cメジャースケールを例に、それぞれの役割を確認していきましょう。

- 「I」 Tonic(トニック)= 主音(しゅおん)

スケール(音階)の最初の音で、移動ドにおいてメジャーキーではドの音。

スケールの中で最も安定した音と言われており、調性のある音楽では、この音に帰り着きたい、戻りたい、という力が働きます。

- 「II」 Supertonic(スーパートニック) = 上主音(じょうしゅおん)

Superということで、Tonic= 主音の上にある音を指します。

- 「III」 Mediant(ミーディアントまたはメディアント) = 中音(ちゅうおん)

Tonic= 主音とDominant = 属音の中間に位置する音という意味です。

- 「IV」 Subdominant(サブドミナント) = 下属音(かぞくおん)

Tonic= 主音から、P5th下の音です。上で考えると、P4th上の音ですね。

- 「V」 Dominant(ドミナント) = 属音(ぞくおん)

Tonic= 主音からP5th上の音です。下で考えるとP4thですね。

下記のLeading Tone = 導音と共に、Tonic(トニック)に対して重要な位置付けとされています。

- 「VI」 Submediant(サブメディアント) = 下中音(かちゅうおん)

Tonic= 主音とSubdominant(サブドミナント)の中間に位置する音という意味です。

- 「VII」 Leading Tone(リーディング・トーン) = 導音(どうおん)

半音上のTonic(トニック)に導くと言う意味からこの名前がきています。

以上からわかるように、「C」という音は、Key=Cならトニック、key=Fならドミナント、Key=Gならサブドミナントという位置付けになります。

次回はここから更にコードの役割へと発展させていきます。

「このキーなら何番目の音だから…」といったように、すぐにスケールディグリーとリンクできるようにしておきましょう。