マイナー版ツーファイブ(II-V)/音楽理論講座

マイナーの主要三和音以外を使う

今回は、メジャー同様の手順で確認しながら、マイナーの主要3和音以外の使い方も習得していきましょう。

実は今回の内容は、使いにくかったメジャーのダイアトニックの7番目のコード「VIIdim」「VIIm7♭5」を楽曲に自然に取り入れる方法の1つにもつながってきます。

「25. ディグリーネーム(4和音)の活用とノンダイアトニックコードの存在」でも示した「Fly Me to the Moon (In Other Words)」の前半部分では、強い自然な流れで組み込まれていました。

この辺りの詳細については、また後の回で詳しく触れていきます。

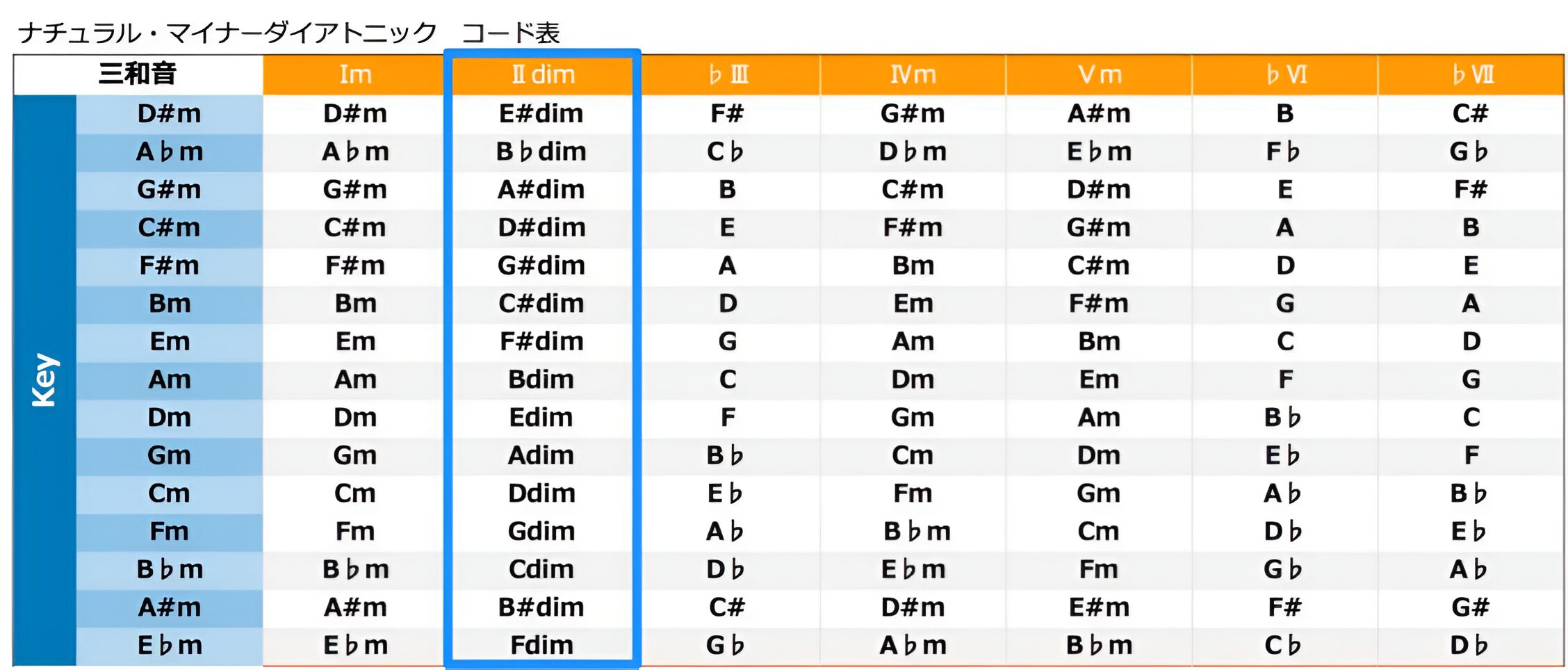

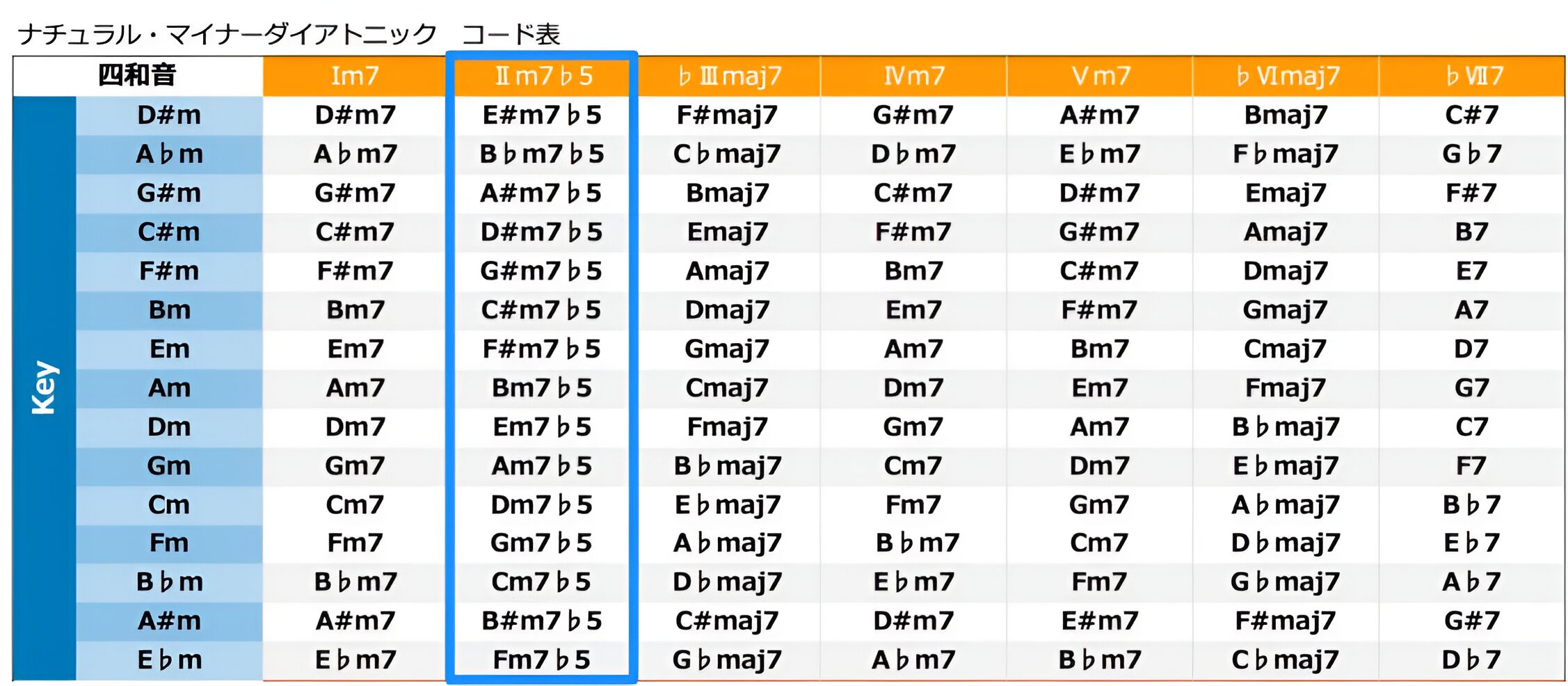

ここからは、以下の内容も必須となりますので、復習しておいてください。

IVm (IVm7) の代理コードとなりうるIIdim (IIm7b5)

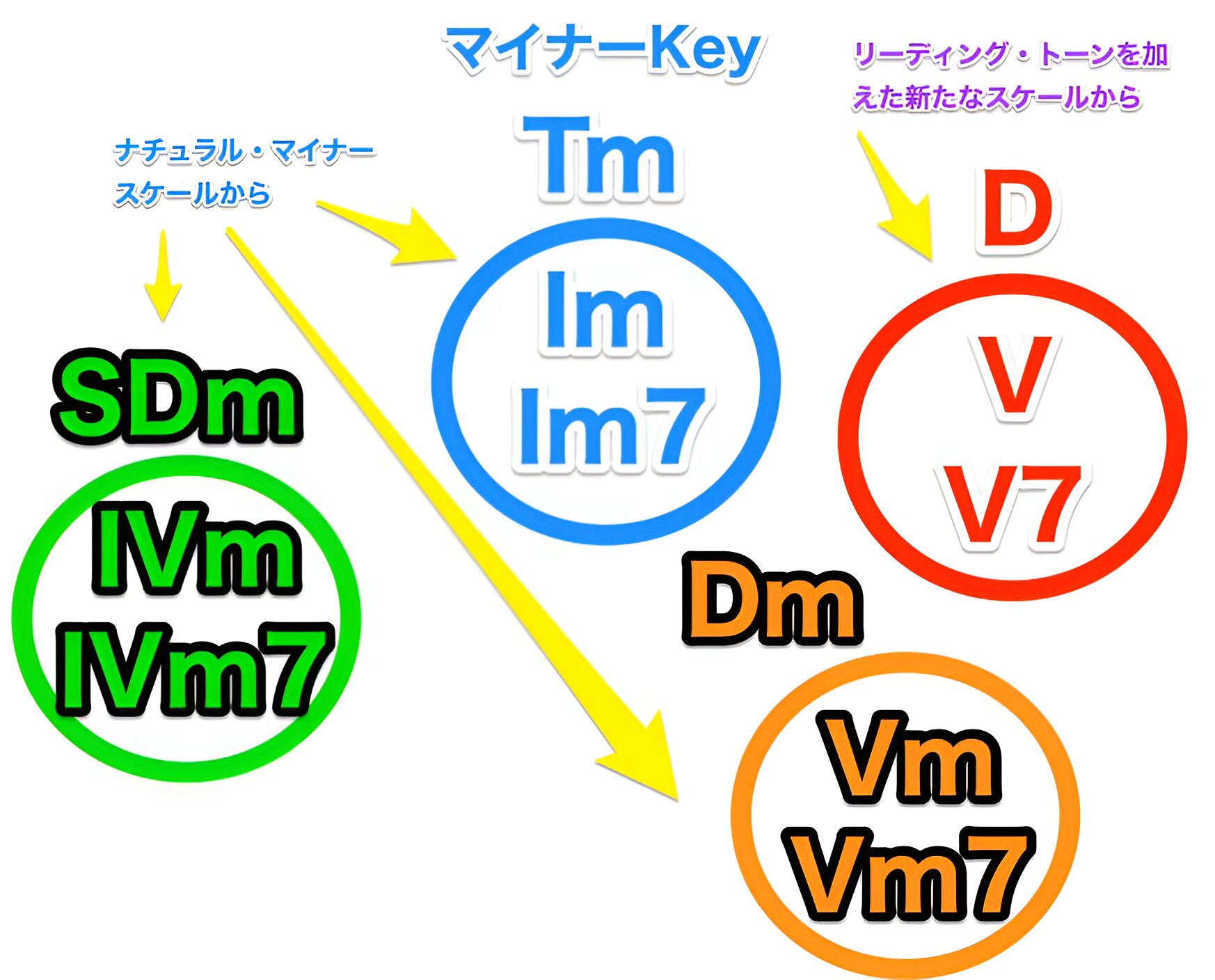

これまで、主要3和音のみで形成されたケーデンスをご紹介してきましたが、もちろんマイナー・キーの楽曲で使用されるのは、その3つのコードだけではありません。

メジャーの際に「他のコードでもこれらのファンクションに近い機能を持てる」とお伝えしましたが、マイナー・キーでもその他のコードで置き換えが可能=「代理コード」として使用できる可能性がある、というイメージです。

メジャーの際は安定から次の展開があり、緊張感を経て安心感を得るという代表的なケーデンス「T→SD→D→T」において、SDの箇所にSD(代理)コードを入れて確認しました。

例)Key=Cメジャー

- C→F→G7→C

- C→Dm7→G7→C

安定から次の展開があり、緊張感を経て安心感を得るという一連のストーリーの流れは、さほど変わっていないように聴こえます。

つまり、IIm7をSDの代理として使用できたということですね。

そして、ルート音(根音)に意識を集中して聴くと、強進行となる後者の方が、コード進行が力強いと感じると思います。

このイメージを、マイナーでも試してみましょう。

52回で取り上げた、マイナーのT→SD→D→Tをベースに確認していきます。

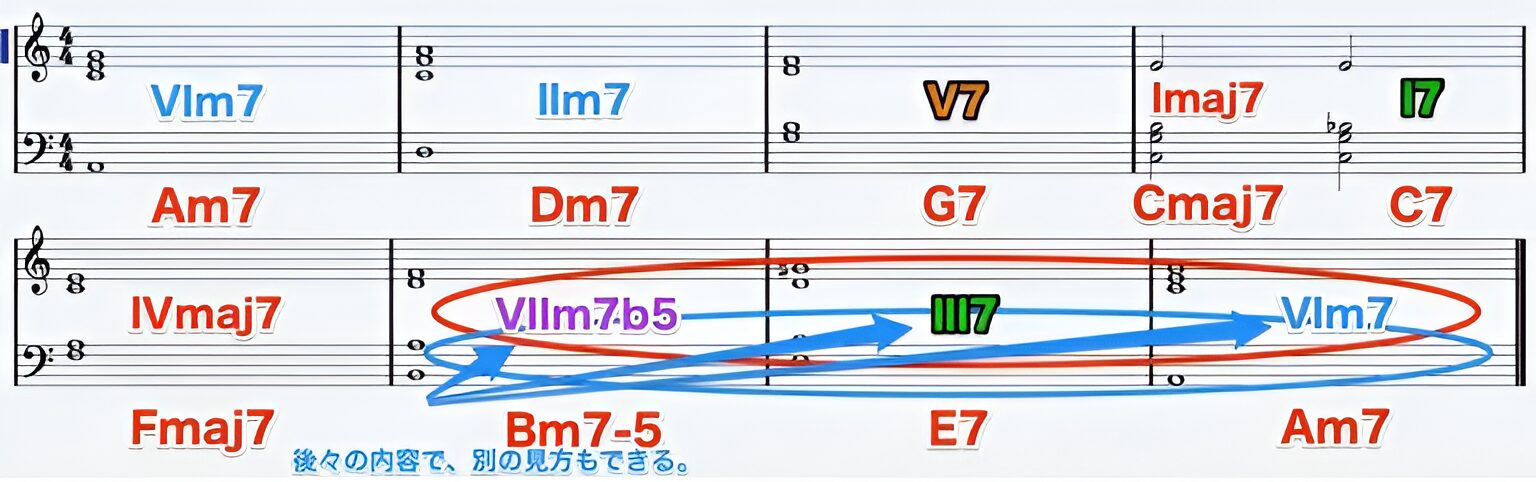

❇︎全てトニック、サブドミナント,ドミナント上に出来上がるコードですので、T,SD(S),Dのみで表記する場合もありますが、今回もわかりやすく上記画像のようにしましょう。

まず、マイナーキーの”II”はどこでしょうか。

各表で、青く囲んだ部分ですね。

実際に取り入れてみましょう。

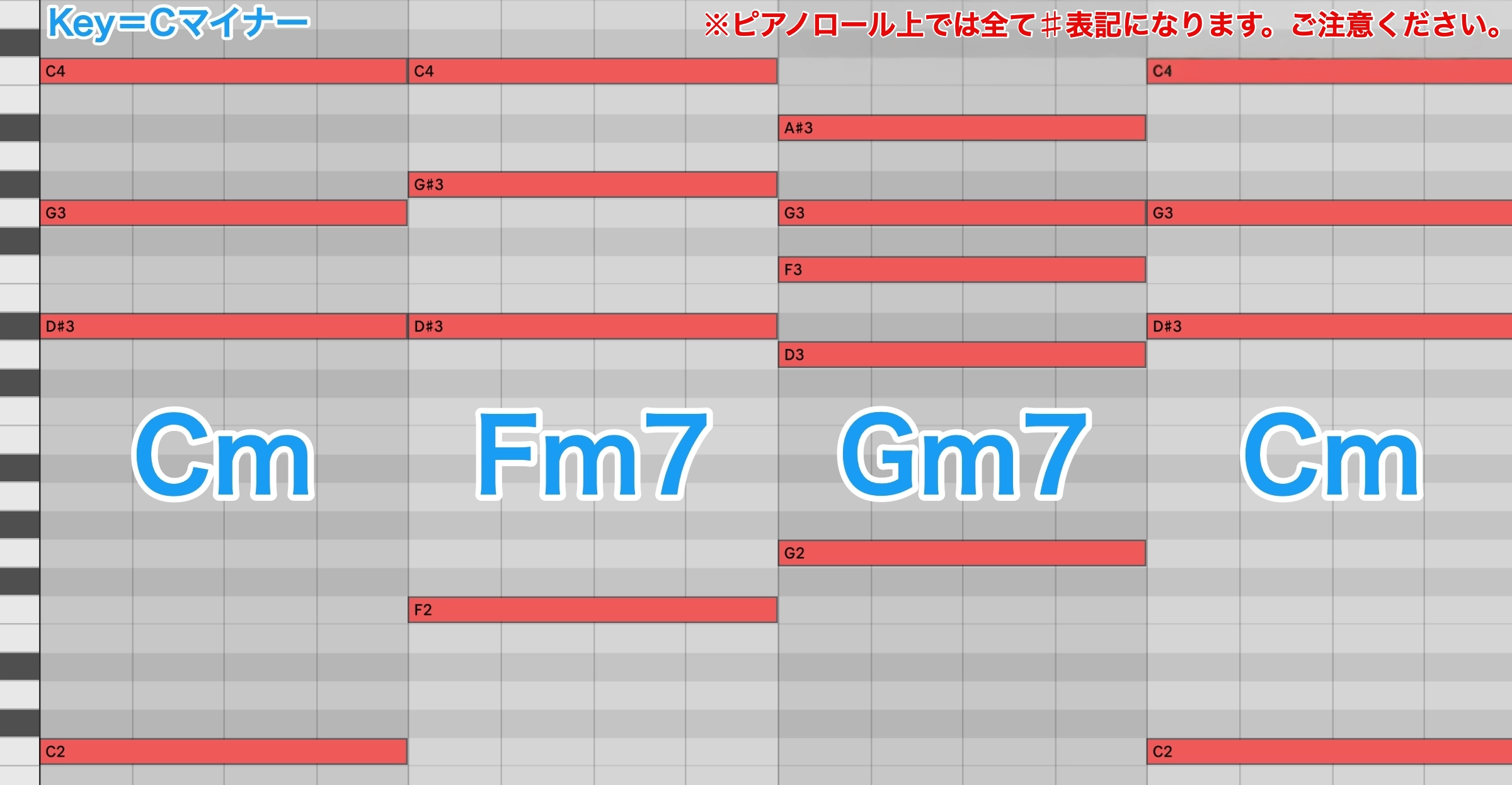

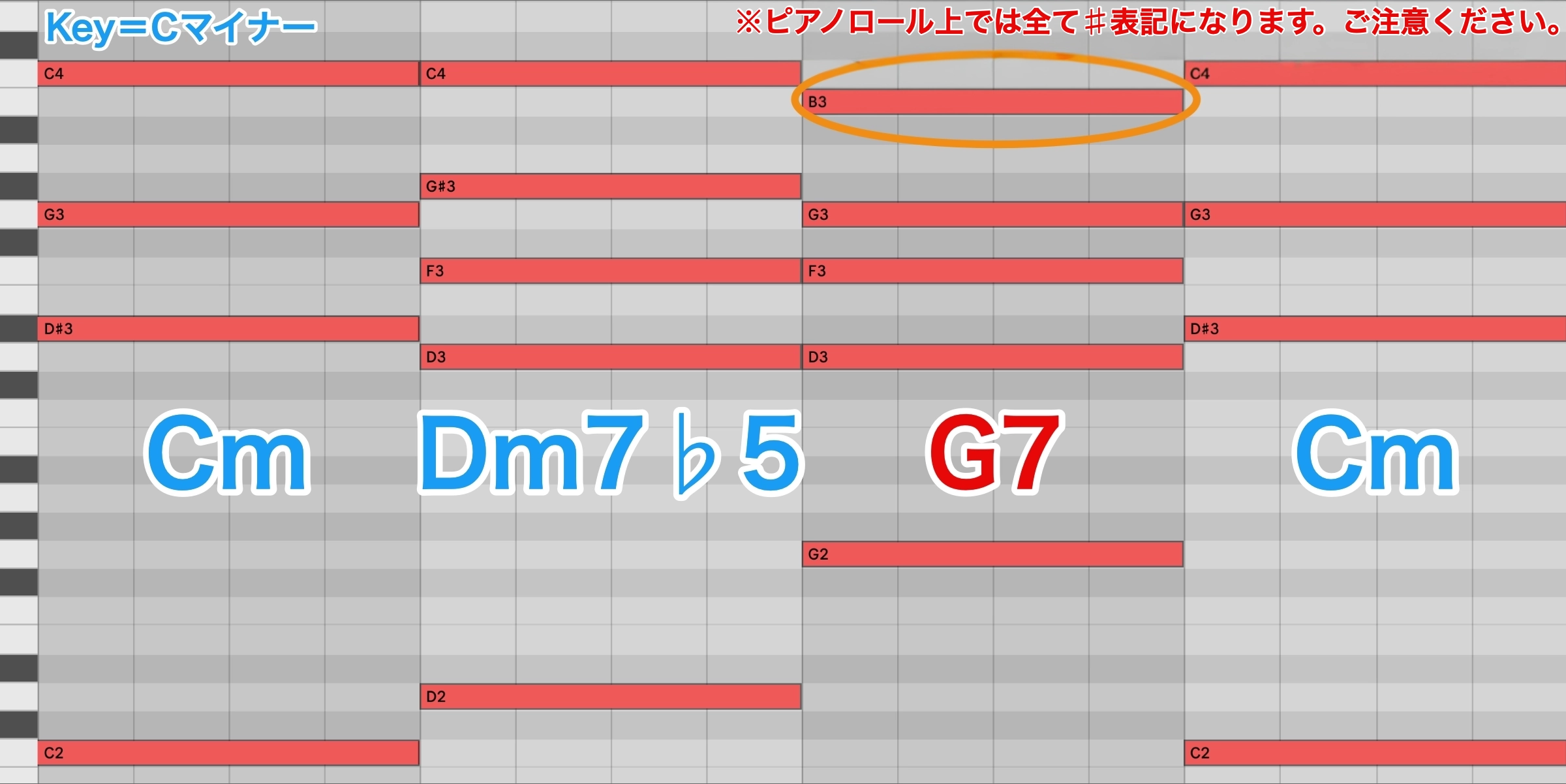

Key=Cマイナーで確認していきます。

T→SD→D→T

- Tm→SDm→Dm→Tm / Cm→Fm7→Gm7→Cm

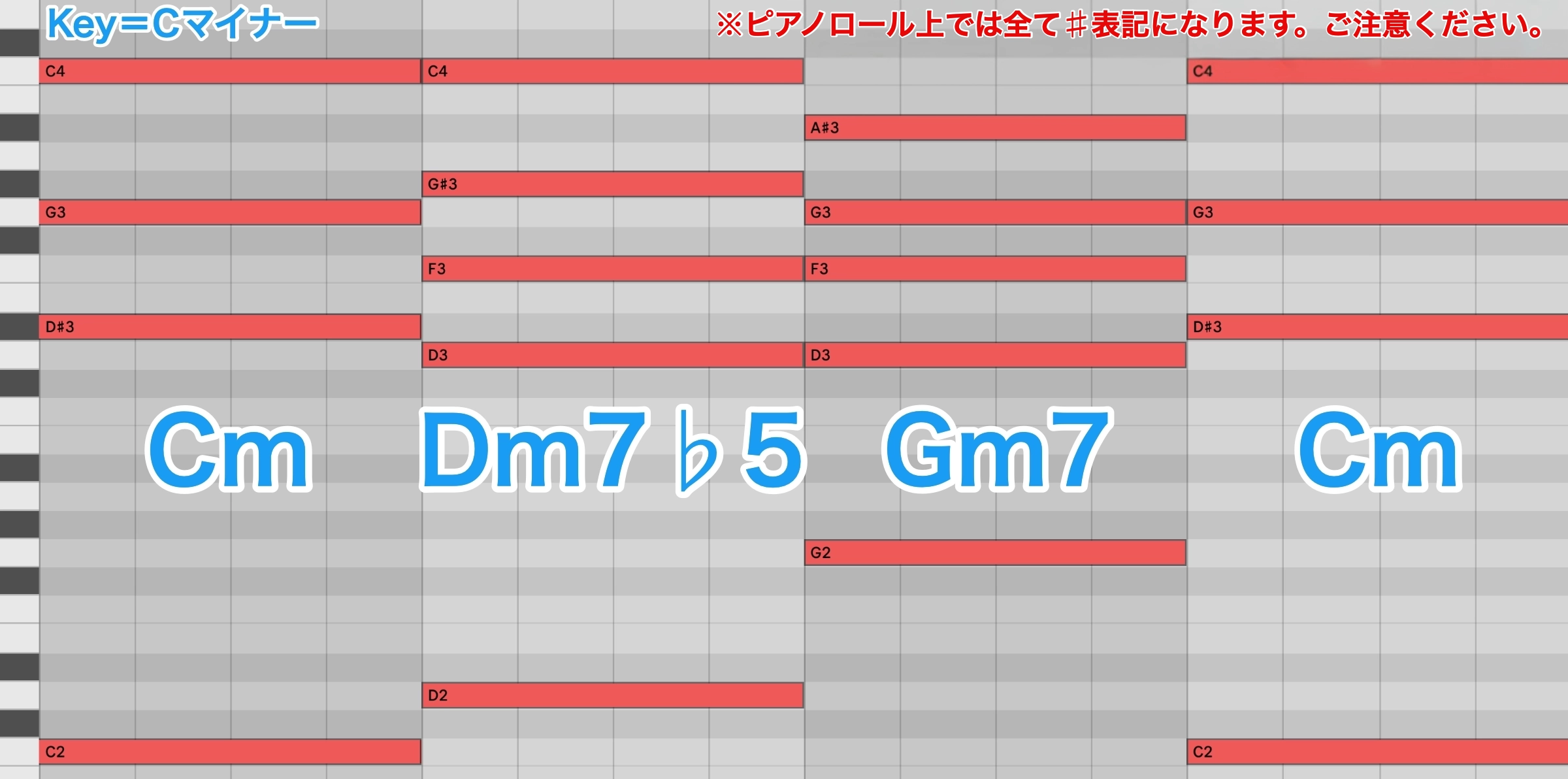

これに対し、SDmの箇所に、代理コードとしてよく使⽤されるIIm7b5を使⽤してみましょう。

- Tm→SDm(代理)→Dm→Tm / Cm→Dm7b5→Gm7→Cm

悪くはないですが、少し曖昧な感じが残りますね。

では、後半をより”強い”流れにしたものに変えてみましょう。

T→SD→D→T

- Tm→SDm→D→Tm / Cm→Fm7→G7→Cm

- Tm→SDm(代理)→D→Tm / Cm→Dm7b5→G7→Cm

より強い進行感を感じますね。

キーの感じも掴みやすいと思います。

一般の楽曲を分析してみると、こちらの流れの方がよく見かけると思います。

後半のSD→D→Tの強進行がより強くなった印象を受けますね。

ぜひ、楽曲分析の際もこの流れを見つけたら、注目してみましょう。