四和音のコード マイナーセブンス・フラットファイブ/音楽理論講座

不安定ながらゴージャスな響き「マイナーセブンス・フラットファイブ」

今回は、前項のドミナント・セブンスコードに引き続き、マイナーセブンス・フラットファイブについて学んでいきます。

このコードは、「ハーフ・ディミニッシュト」「ハーフ・ディミニッシュ」「ハーフ・ディミニッシュトセブンス」「ハーフ・ディミニッシュセブンス」とも言います。

✳︎ただし、「ディミニッシュセブンス」とは別のコードなのでご注意ください。

マイナーセブンス・フラットファイブは、名前が長くなんだか難しそうに思えますね。

しかしながらこのコード、まさに名前のとおりで実はシンプルです。

まずは、Cマイナーセブンス・フラットファイブのサウンドを確認してみましょう。

コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。

途中までは怪しい雰囲気でしたが、最後にまとめて聴いたときは不安定ながらゴージャス感のある響きにも聴こえますね。

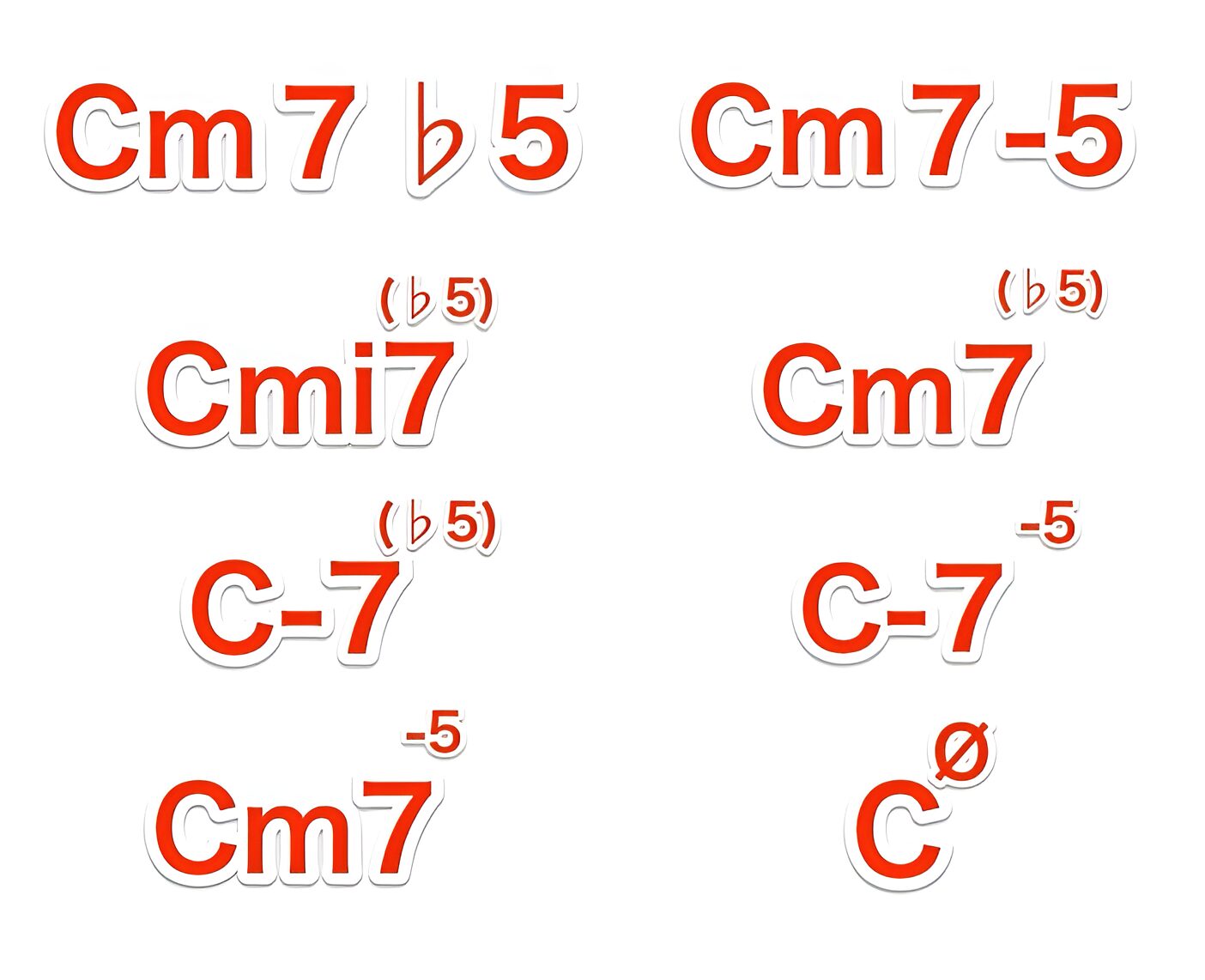

マイナーセブンス・フラットファイブの表記

マイナーセブンス・フラットファイブは下記のように表記されることが多いです。

中でも一般的なものは

- Cマイナーセブンス・フラットファイブなら= Cm7-5

- Dマイナーセブンス・フラットファイブなら= Dm7-5

あたりの表記でしょうか。

次に、「Cm7♭5」「Dm7♭5」のような表記も目にします。

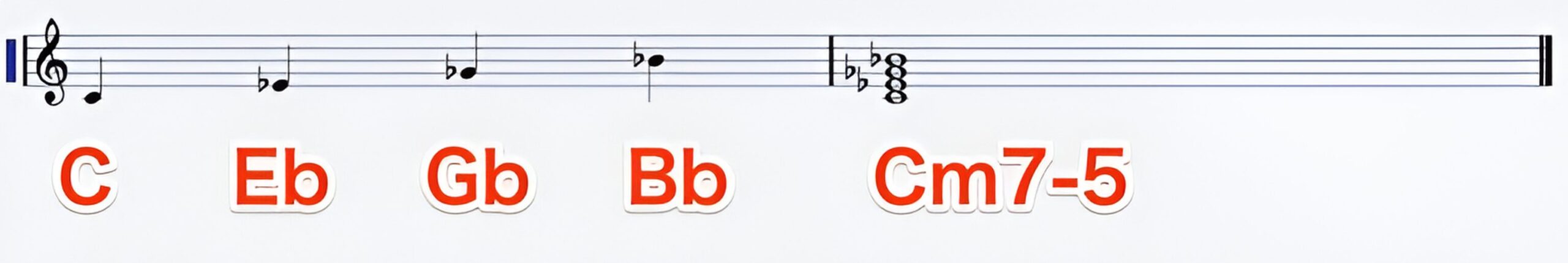

マイナーセブンス・フラットファイブの基本形

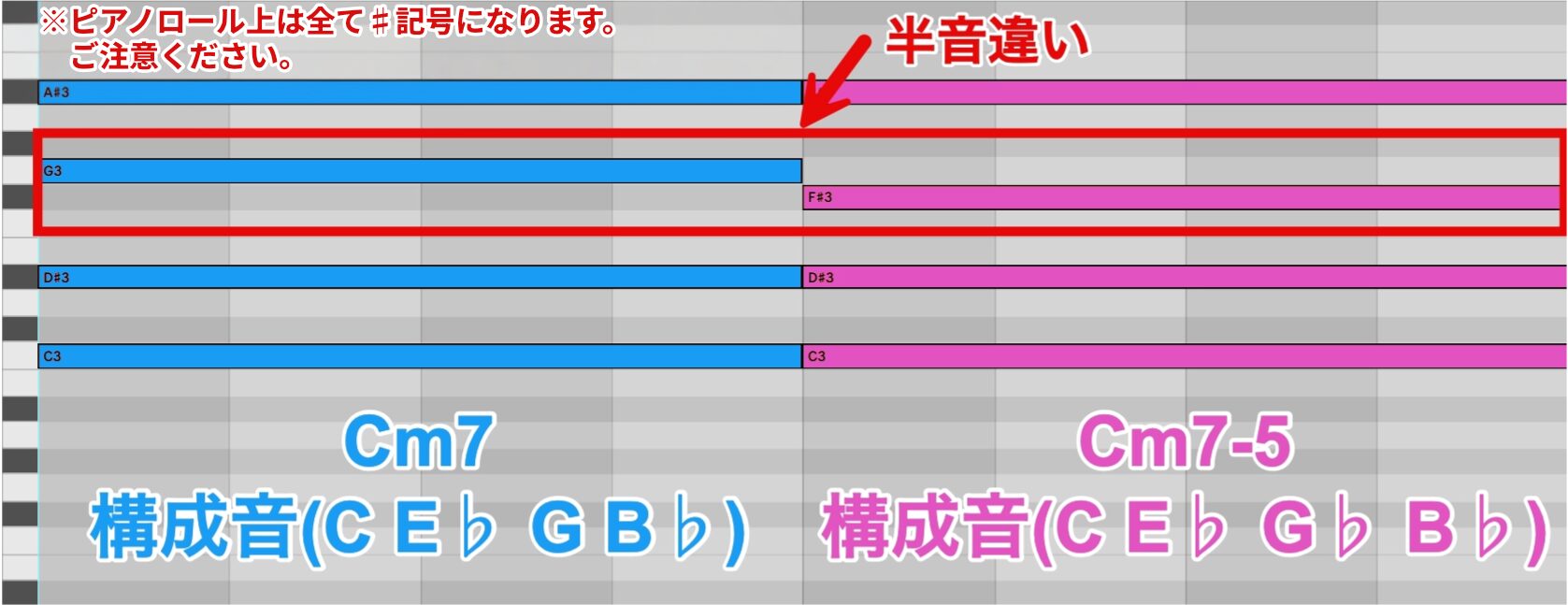

Cm7-5を、譜面とピアノロールでそれぞれ確認してみましょう。

ここで何か気がつきませんか?

そうです。途中までディミニッシュ(トライアド)と同じですね。

そして、マイナーセブンスコードと似ています。

改めてコード名に注目してみましょう。

- “マイナーセブンス” “フラット” “ファイブ”

マイナーセブンスの”5″(ファイブ)が”♭”(フラット)しているとコード名から読み取れますね。

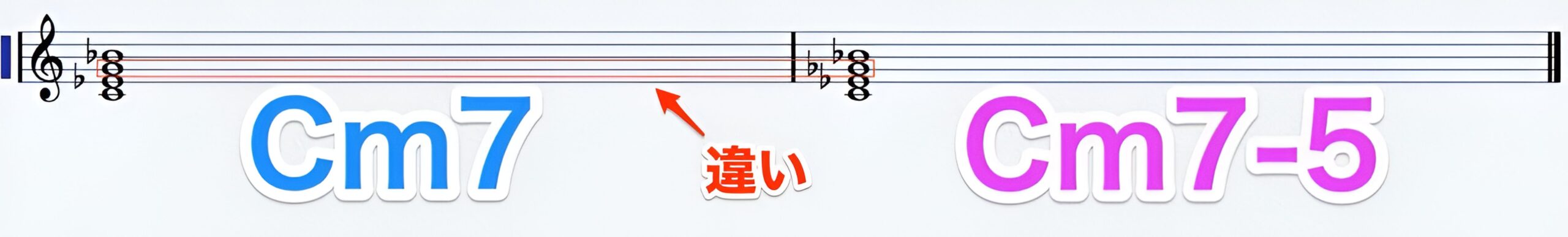

Cm7とCm7-5を比べてみると一目瞭然、マイナーセブンスコードとの違いはたった1つです。

ご覧いただいたとおりマイナーセブンスコードの基本形のP5thを半音下げ、dim5thにすることにより、マイナーセブンス・フラットファイブの基本形に変化させることができます。

簡単な覚え方として、以下のように捉えておくとよいでしょう。

- ディミニッシュ(トライアド)にm7thを足す

- あるいはコード名の通り、マイナーセブンスの”P5th”を半音下げる(”dim5th”にする)

マイナーセブンス・フラットファイブの音程は

- インターバルで覚えるなら、R m3rd dim5th m7th

- スケールディグリーで覚えるなら、1 ♭3 ♭5 ♭7

となります。

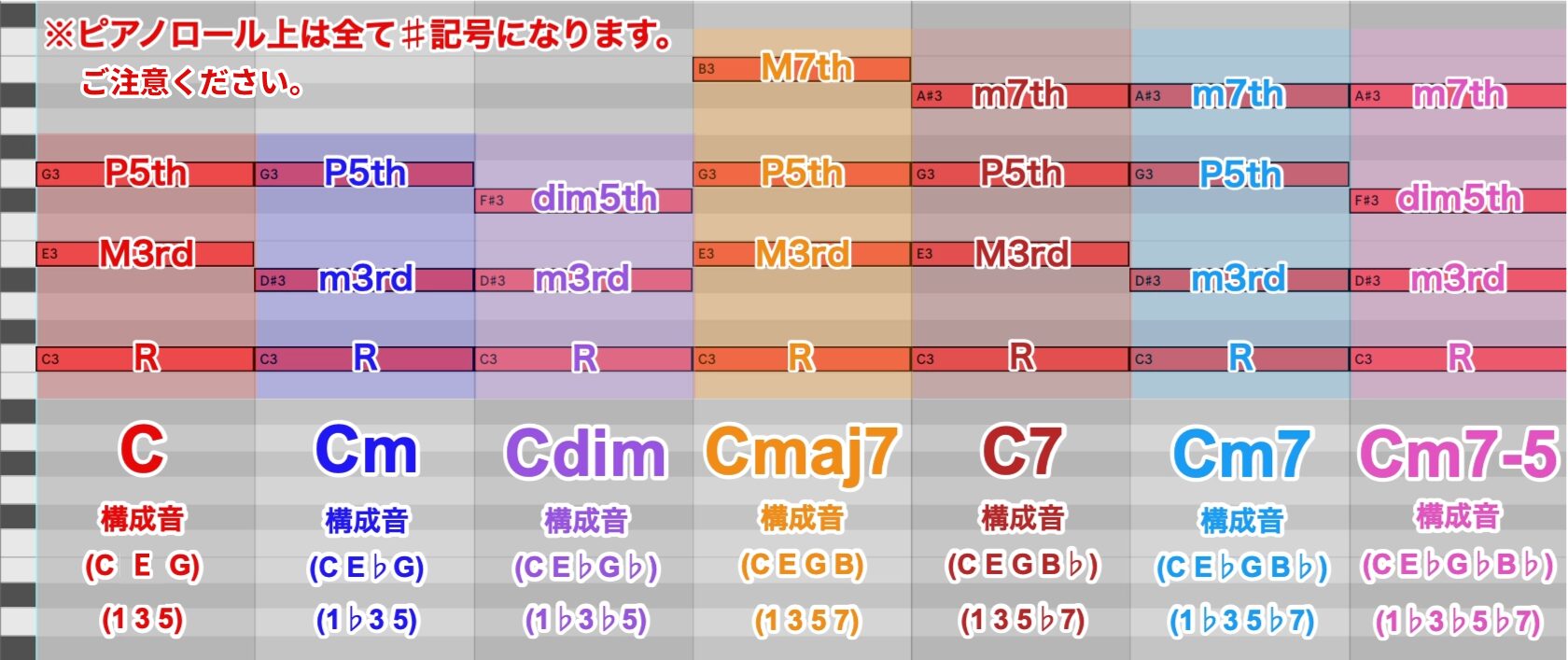

3和音と4和音コードのまとめ

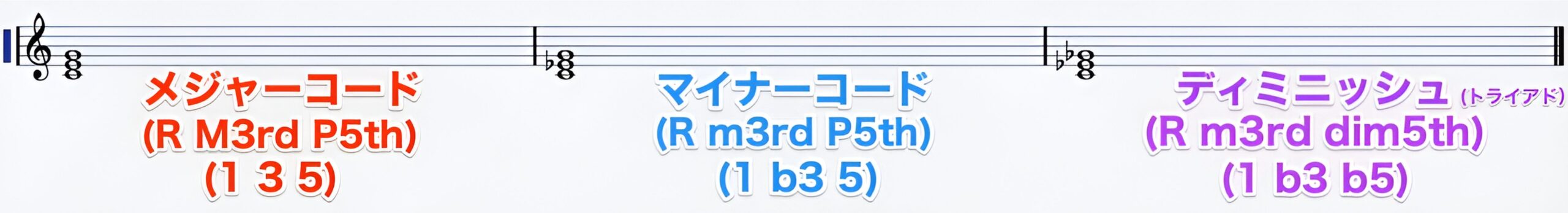

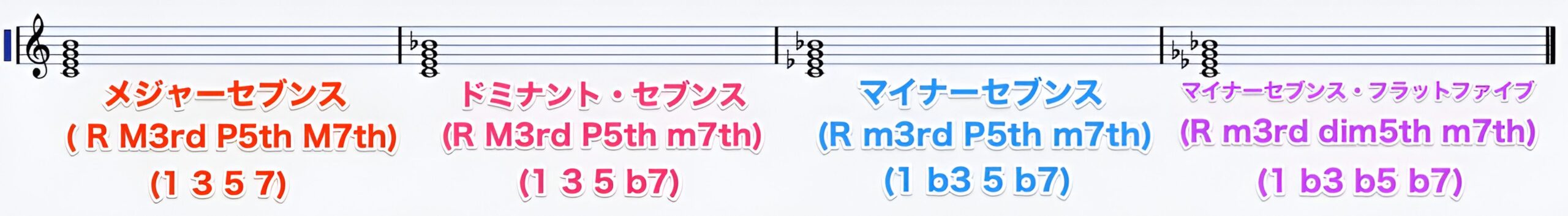

ここで、今まで出てきた3和音/4和音のコードをまとめて復習しておきましょう。

再度ご注目いただきたいのは、ディミニッシュ(トライアド)にトライトーンが含まれているという点です。

他にもたくさんコードはありますが、今回でひとまずコードの作り方は終わりです。

次回以降は伴奏などで使用するコードはどう選択していけばいいのかという点に焦点を当てていきます。

これまでの項目で、楽曲のキーと使用するスケールの関係はご理解いただけたと思いますが、コードもそれと関連しますので、全ての知識が活かされてきます。

ぜひここまでを復習しながら進んで下さい。