上モノやバッキングを聞き取るコツ 耳コピ講座 (イヤートレーニング)

楽曲への飾り付け上モノを耳コピする

耳コピ講座も今回で最終回となります。

ここでは楽曲を彩る「上モノ」を解説していきます。

コードよりは難易度が低くなりますが、

楽曲によっては数が多くなることと、速いフレーズが多くなることが特長です。

今回はこの部分のコツを解説していきます。

素材のダウンロード

以下より楽曲/MIDIファイルをダウンロードしていただけます。

・楽曲ファイルダウンロード

・前回までのMIDIファイル(音程楽器は2半音上げてください)

・楽曲キー/コード表

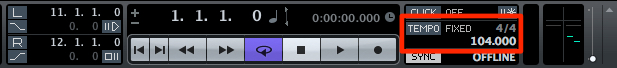

DAWの1小節目に貼り付け、テンポを126に設定することで、

動画解説と同じ状態になります。

解説動画

テンポを落とす

フレーズが速い、もしくは音符が短いという場合、

当然、1つ1つの音の長さ、鳴っている時間が短くなります。

これは「テンポ」を落とすことで解決可能です。

遅いまま打ち込みを行い、テンポを元に戻すという手法です。

通常「テンポ」を変更しただけでは、オーディオファイルがついていきません。

各DAW別で記事を公開していますので、併せてご確認ください。

「Protools」

「Logic」

「Cubase」

フレーズを耳コピする

フレーズを採譜する場合、その部分のコードを把握しておくと便利です。

オレンジがコード構成音。緑がフレーズです。

このようにコードの構成音で展開されていることが非常に多いです。

楽曲の隙間を埋めるPAD

耳コピを行ってみたが、原曲に比べてサウンドが薄い気がする。。

という場合は、PADの存在を意識してみてください。

このようにコードを微音量で鳴らすことで、

トラック同士の隙間を埋める働きをします。

特にサビなど楽曲を盛り上げたい場合に有効です。

オリジナル楽曲でも活用の場面が多くあります。

最後に

当企画はお楽しみいただけましたでしょうか?

楽器を長くプレイされている方ですと、耳コピに慣れている場合が多いと思います。

しかし今回は楽器経験がない、初心者の方でもモチベーションを高められるように進めて参りました。

「耳コピ」は音楽製作に必要なスキル、知識を同時に学ぶことができる、

非常に効率の良い練習方法です。

筋トレ的な反復練習は必要になりますが、必ず習得することができますので、

この企画をきっかけに、どんどんスキルアップを図っていただければ幸いに思います。

この度はご視聴いただきありがとうございました。

耳コピ講座 記事へのアクセス

1_耳コピの下準備

2_リズム_キックとスネア

最初は音程に縛られないリズムから解説を行っていきます。

リズム楽器のメインである、キック/スネアが対象となります。

3_リズム_ハットとシンバル

キック/スネアが終わった後は、金物系のハット、シンバルに挑戦していきます。

4_楽曲のキーの把握と利用

楽曲のキーを把握しておくことで、

音程を判断する際の指針となります。

5_ベース

リズムとコードどちらに対しても絶大な影響力を持つベース。

以降に出てくるコード分析の際にも重宝します。

6_コード概念の把握

コード進行を理解するための基礎知識を学習していきます。

簡単にコードを作ることができるようになります。

7_コード進行

ベースとメロディーを手かがりとして、

和音の採譜を行っていきます。

8_コード進行_2

キーの構成音以外の音程に関して学習していきます。

曲のアクセントとなる部分です。

9_上ものバッキング(当記事となります)

コード進行で採譜した音達をヒントに、フレーズを聴きとっていきます。

耳コピ楽曲採用者

今回は沢山のご応募をいただき、誠にありがとうございました。

その中から楽曲を採用させていただきました、クリエイターをご紹介させていただきます。

三浦コウ / Kou Miura

WebSite/SNS

WebSite : http://komiura.flavors.me/#soundcloud

Twitter : https://twitter.com/Miura_Kofficial

コメント

この度は、取り上げて頂けた事に大変感謝しております。

作曲を始めて3年程になりますが、cubaseを買ったばかりの頃はスリープフリークス様のサイトを拝見していました。

とてもわかりやすく解説されているのでとても有り難いです!

サウンドを作る時にいつも心掛けている事なのですが、スピーカーと聴いている自分との間にある空気感や距離感を意識して作っています。

同じ手法は使わないように気を付けて、研究しながら毎回曲を作っています。

壁にぶちあたる事だらけですが、新しい曲が出来た時の楽しさ、喜びを大切に、日々精進したいと思います!

リリース作品

- CATEGORY:

- 耳コピのコツとやり方