楽器経験ゼロでも弾ける!学べる!打ち込める!DTMerにこそオススメしたい楽器型デバイス InstaChord

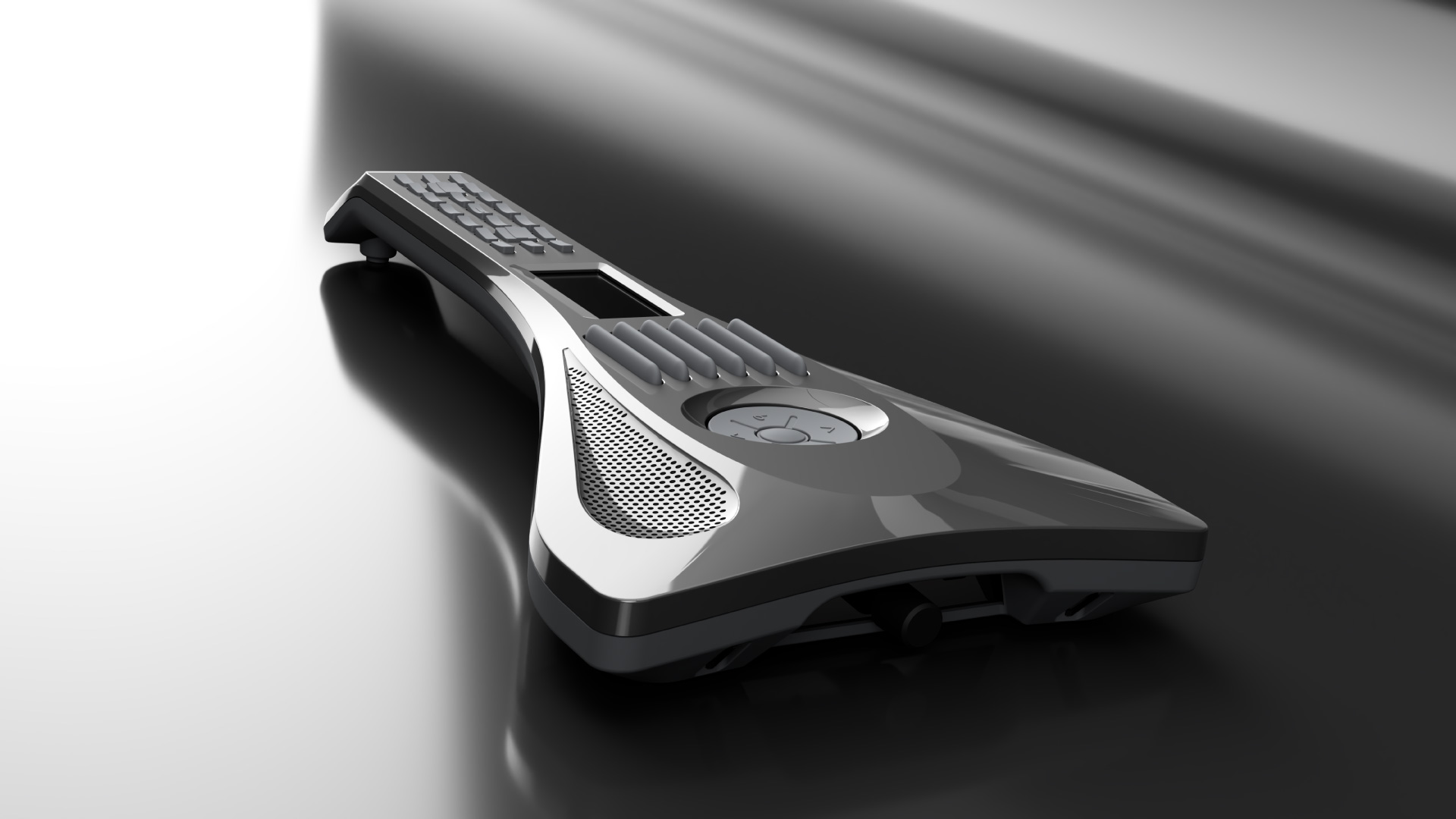

クラウドファンディングで絶賛された新しい楽器型デバイス

今回の企画では、知る人ぞ知る画期的な楽器型デバイス「InstaChord(インスタコード)」をご紹介します。

インスタコードは、「演奏する楽しさを全ての方に」というコンセプトで一昨年クラウドファンディングが実施され、目標を大きく上回る8千万円(2,354人のサポート)を調達し、昨年正式に製品化されました。

その成り立ちはまさに現代的と言えますが、なんと今でも開発者の「ゆーいち」さんがほぼ一人で草の根的なプロモーションをされていますので、製品の実力に対して意外にも知られていないと感じました。

詳細は動画を見ていただくのが一番早く、魅力も実感していただけるのですが、こちらの記事でも概要をまとめておきます。

画期的楽器型デバイス InstaChord 動画

■出演者のご紹介

・ゆーいちさん(インスタコード開発者)

・栗島さやかさん(初めての弾き語りにチャレンジ)

従来の楽器型デバイスと比べてどこが画期的なのか?

InstaChordは、楽器単体として演奏するというよりもコード伴奏を主眼とした楽器です。

そのため、以下のような方に特におすすめできます。

- 楽器が弾けないが、弾き語りや、作曲を始めてみたい

- 楽器ができず、DTMで音楽制作を始めたが、楽器が弾ける人ならではの作曲に近づきたい

- 既存曲の進行の分析やストックを気軽に行いたい

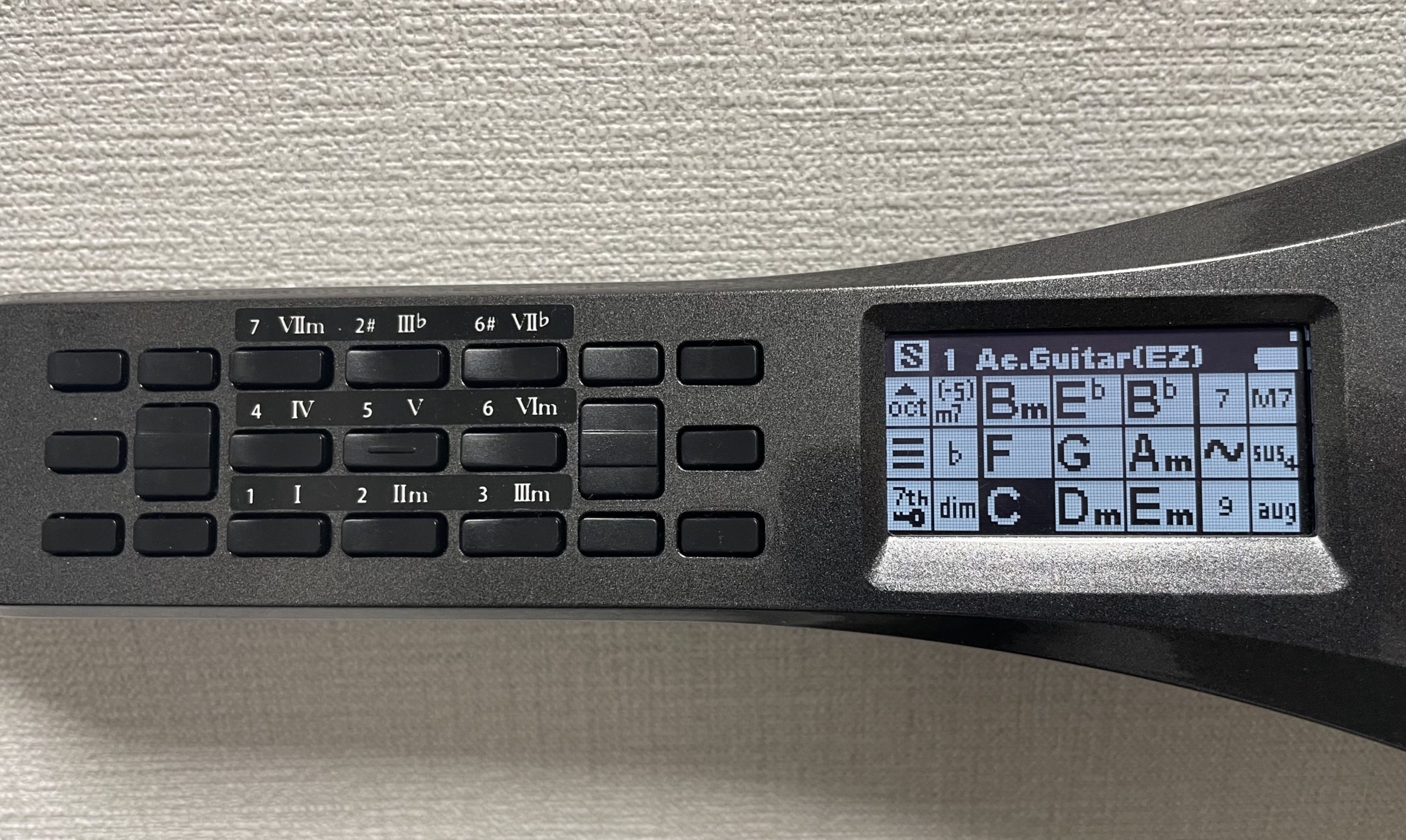

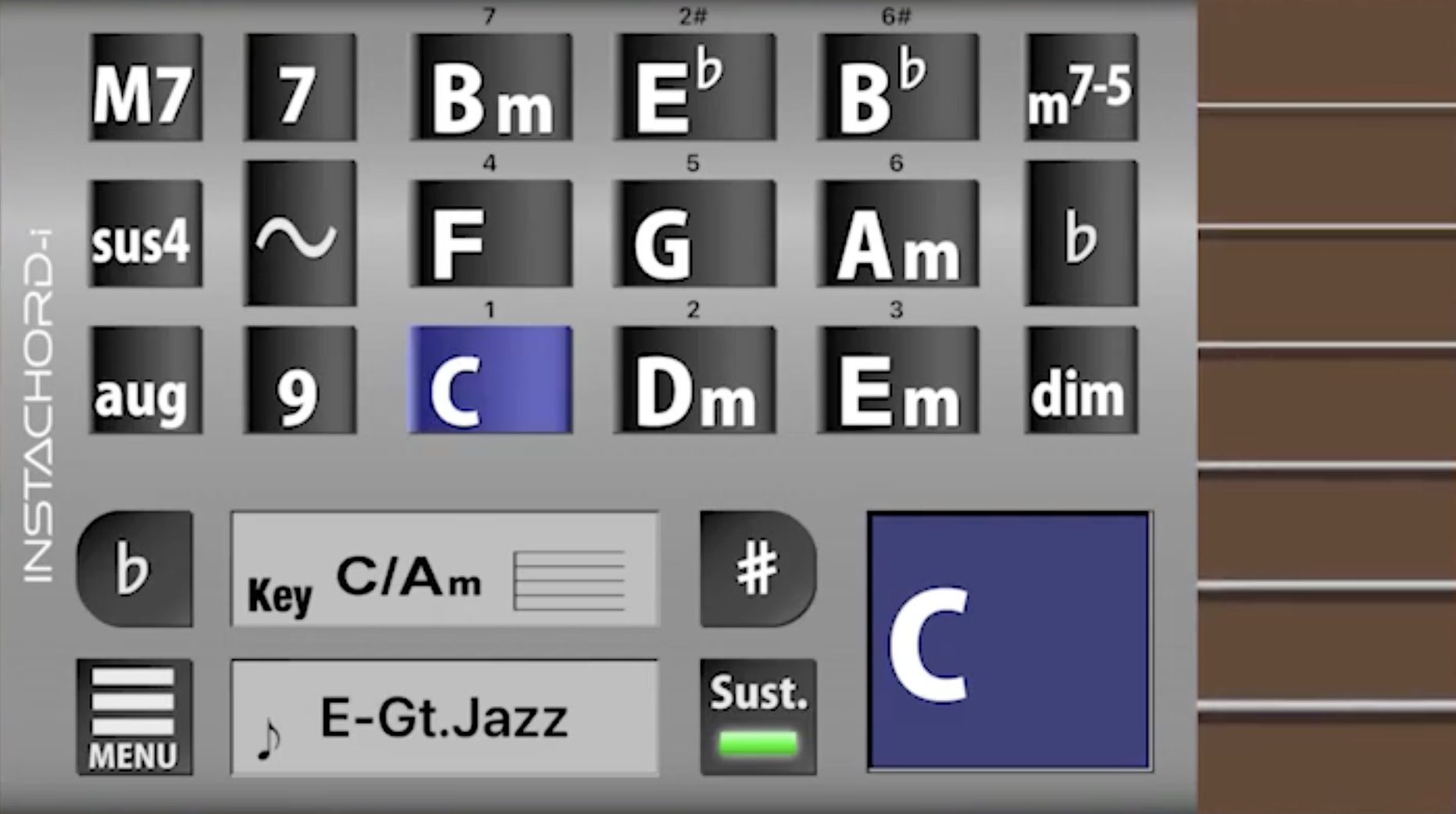

そして、楽器が弾けない人でもすぐにコード伴奏できる秘訣は、このボタン(コード)の配置にあります。

左のボタンと右の画面が対応しており、基本的には番号付きの9つのボタンで画面上に出ているコードを指定しますが、数多あるコードの中でなぜこのコードのセットになっているのか?というのが鍵です。

このおかげで、コード理論や構成音、楽器ならではの押さえ方などを知らない初心者でも、すぐに1曲弾けてしまうのです。

勘の良い方ならもうお分かりかと思いますが、これらコードのセットはダイアトニックコードがベースとなっています。楽曲のキーを設定すれば、対応するコードのセットが変わる(移調される)という仕組みです。

そして、1つの楽曲はキーに沿ったダイアトニックコードを中心に構成されています。

音楽理論をを少しでも勉強された方にとっては当然のことかもしれませんが、この事実を最大限活用しボタンをシンプルにまとめたことで、InstaChordは飛躍的に弾きやすい楽器となっているわけです。

7thは1つボタンが追加され2つ押しとなりますが、慣れないうちは押さなくても曲は成立します。その他、特殊なコードやメジャー/マイナーのスワップなども2つ押しですが、少し練習すればできるようになるでしょう。

実際のギターやピアノによるコード演奏に比べれば、段違いに簡単であることは言うまでもありません。

後述しますが、Uフレット等のコード譜サイトのコードネームを番号に置き換えるサービスの存在なども、演奏のハードルを大きく下げてくれています。

加えてこれも後述しますが、DAWとのMIDI連携もバッチリです。

InstaChordの特徴まとめ

- 基本は1〜2つのボタンを押しながらバッドをかき鳴らしたり叩いたりして演奏する。

- 作曲や理論を知っている人なら常識だが、1つの曲はほぼ限られた数のコード(ダイアトニックコード)で構成されていることに着目してデザインされている。

- そのため、鍵盤のコード構成音を覚えたり、ギターコードの押さえ方を覚えなくても、楽曲のコード進行を演奏することができる。

- 楽器演奏の技術の壁を取り払い、誰もがコードに合わせてメロディを歌ったり、コードの組み合わせで曲を作ったりすることを可能とした。

- 演奏内容をMIDIでDAWに送信できるため、ソフト音源を演奏したり、楽器ならではのボイシングをそのまま記録したりできる。打ち込みへの活用、コードの勉強が容易になる。

InstaChordの基本操作

基本の演奏方法は前項のコンセプトで触れましたので、ここは付加的な操作を中心にまとめておきます。

演奏スタイル

最もポピュラーな演奏方法としてこのように左手で1〜2つのコードボタンを押し、右手でパッドをかき鳴らすということになりますが、左利きの方向けに画面やボタン機能を上下反転させることも可能です。

また、机上に置いて弾くことにも対応したデザインとなっています。

音色やキーの選択

パッドのさらに外側にある上下左右ボタンで、音色やキーを選択します。

音色は128音色用意されており、ギター系の他、鍵盤系、ストリングス系、ドラムなどもあります。

外部出力

スイッチを入れてボリュームを上げれば、本体のスピーカーから出力されますが、ヘッドフォン出力が装備されていますのでヘッドフォンや外部スピーカーと接続することも可能です。

またUSB-C端子によってパソコンと接続し、MIDI出力を行うことができます。

Bluetooth MIDIによるタブレット、スマホ等との接続も可能です。

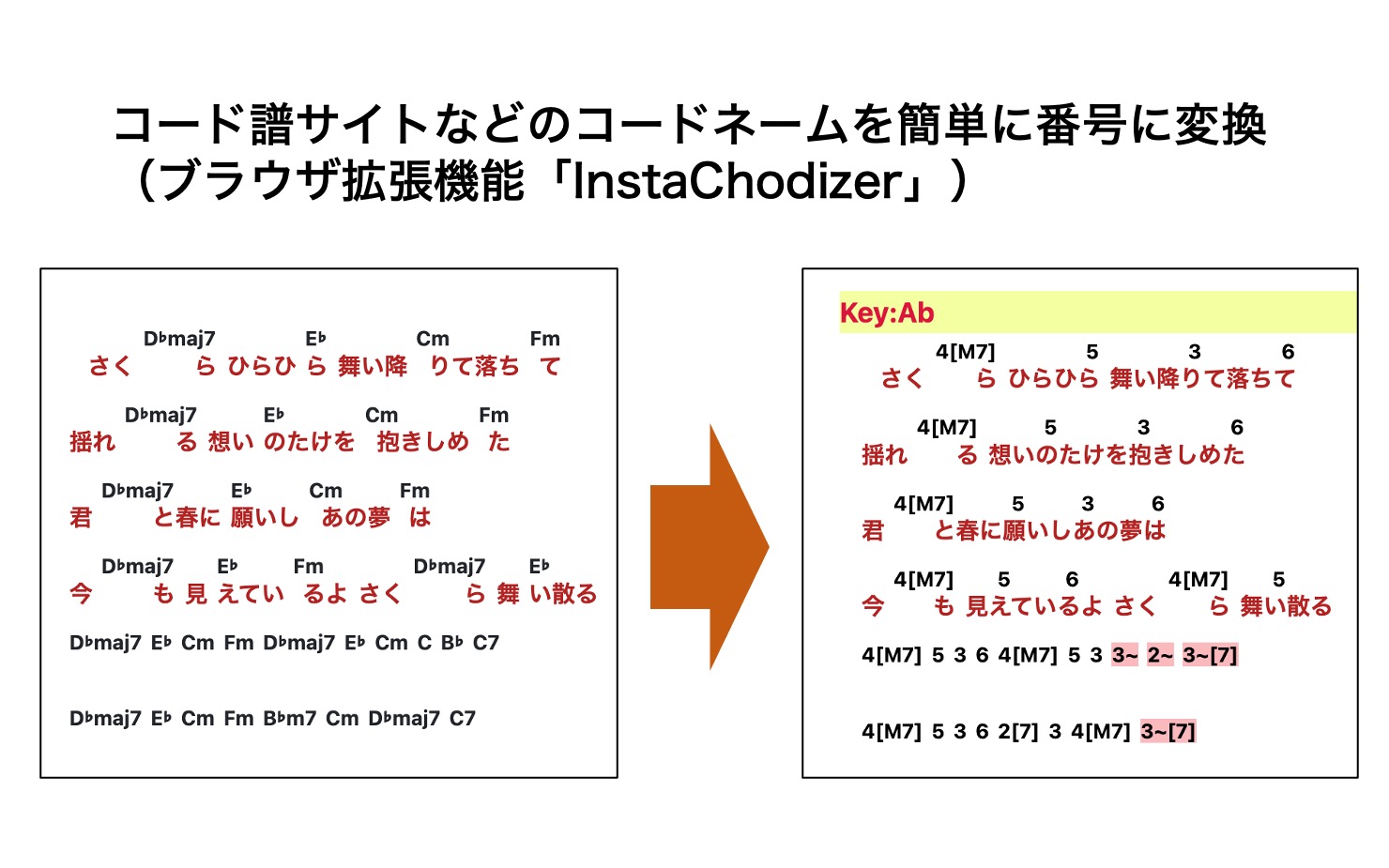

コード譜サイトを番号に変換する「InstaChodizer」

上で軽く触れましたが、初心者にとってInstaChord演奏をさらに簡単にしてくれる「InstaChodizer」というブラウザ拡張機能があります。

「既存曲のコード進行を知りたい」といった際に、検索すると必ずヒットしてくるのが「U-FRET」「楽器.me」「J-Total Music」「ULTIMATE GUITAR TABS」といったコード譜サイトです。

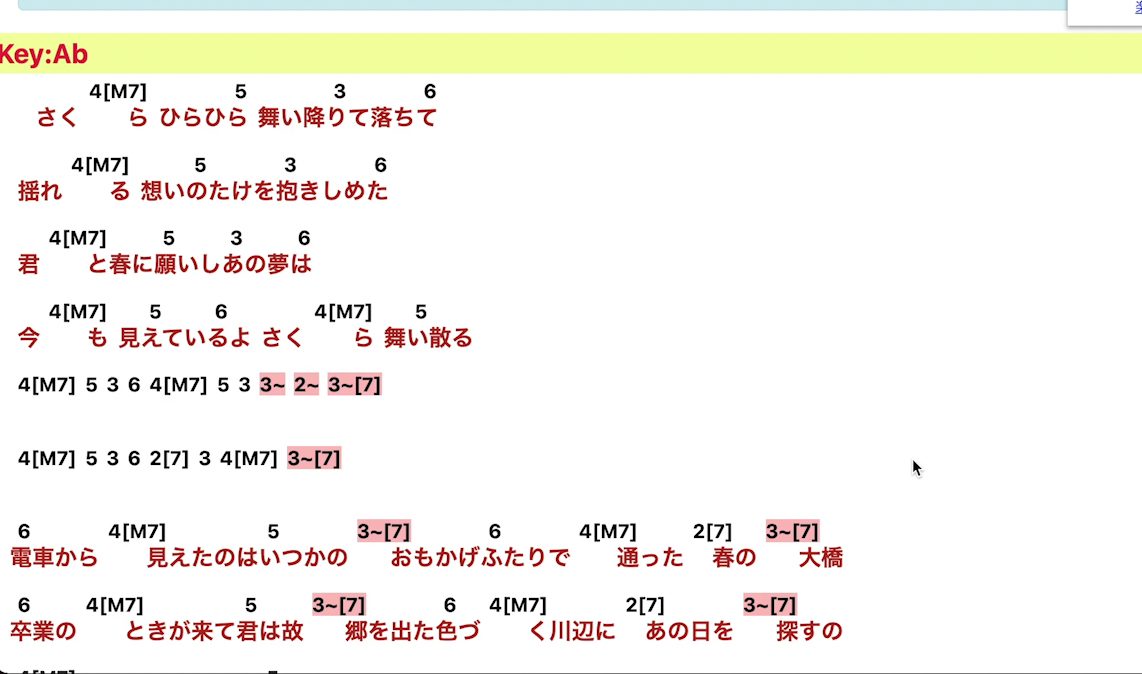

これらのサイト上では、通常歌詞の上にコードネームが表示されていますが、これをInstaChordに対応した番号に変換してくれるのが「Insta Chodizer」です。

InstaChodizerは、Safari(Mac/iPad/iPhone)、Chrome(Mac/Win)、Firefox(Mac/Win)、KIWI BLOWSER(Android)に対応しています。

それぞれのダウンロードリンクはこちらからご確認ください。

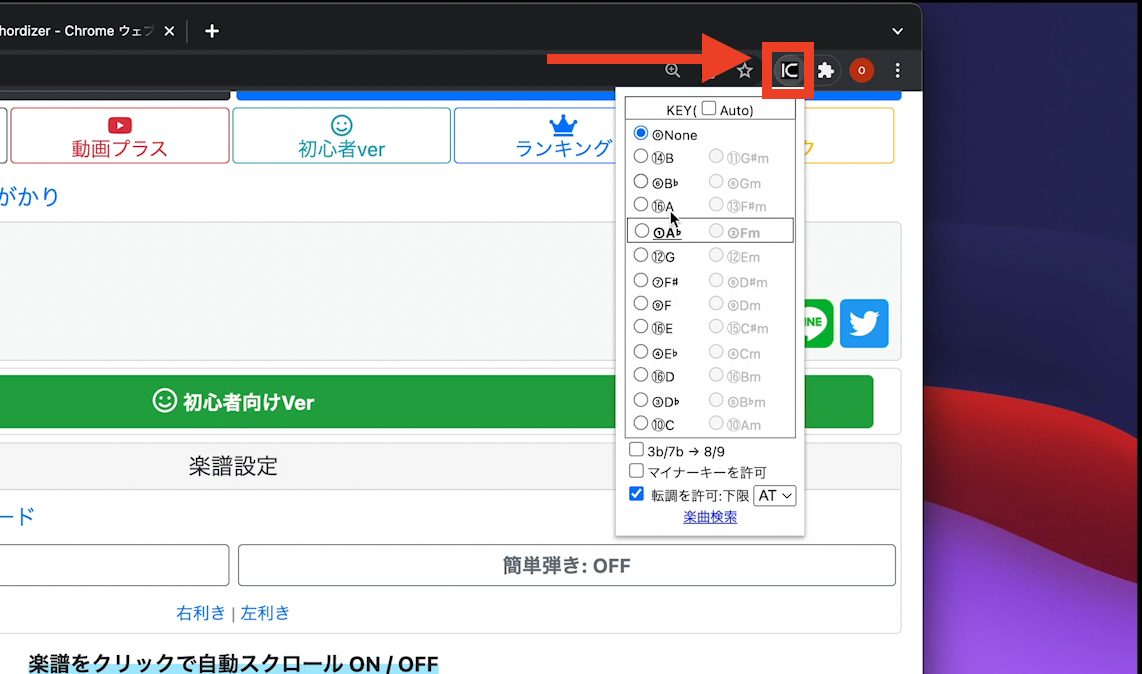

今回の動画ではChrome版をご紹介しています。

InstaChodizerをインストールすると、メニューバーに「IC」アイコンが表示され、クリックすることで原曲キーの確認とキー選択を行うことができます。

指定されたキーが表示され、コードネームが番号に変換されます(サブドミナントマイナーは色付きの「〜」で表示されます)。

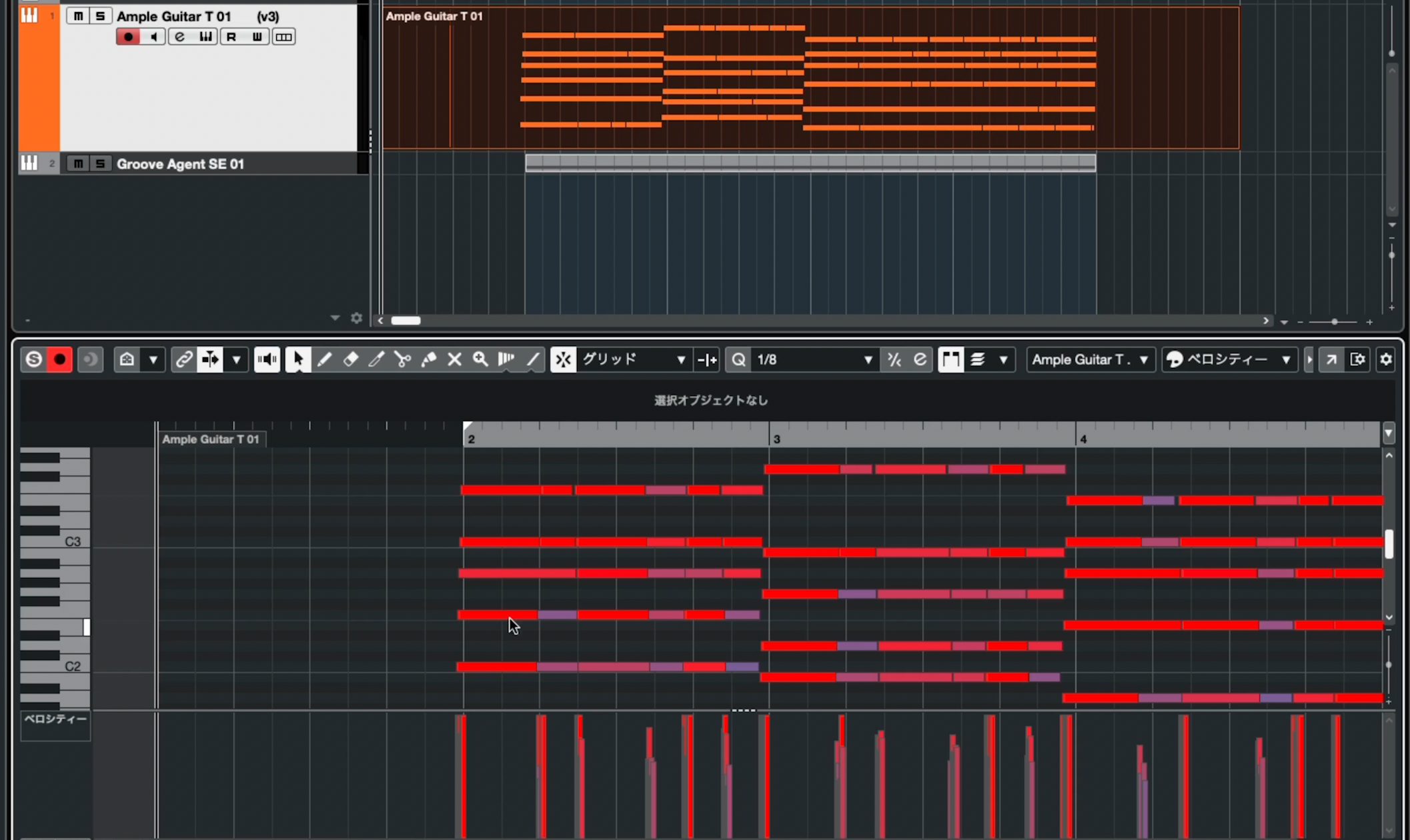

DAWと接続しMIDIコントローラーとして使用する

DTMerの皆さんが気になるのが、やはりDAWとの接続とMIDIコントローラーとしての使い勝手でしょう。

接続自体は何も難しいことはなく、付属ケーブル(USB Type-C to Type-A)のプラグアンドプレイで自動的に認識してくれます。

DAWのMIDI入力リストの中に「InstaChord」と表示されていればOKです。

今回Ample Guitarを演奏してみた感触としては、バッファサイズ等の影響でややレイテンシーは発生するものの、そこは他のキーボード等と同じで設定次第で問題なく入力に使えると感じました。

実際にレコーディングしてみると、InstaChordの演奏自体に慣れていれば、かなり綺麗にMIDIデータが入力されます。

ギターのボイシングやストロークのずれ(アップダウンの違い)、ヴェロシティなどがしっかりと反映され、手動で打ち込むよりかなり楽に、かつリアルに入力できることがわかります。

昨今のギター音源は演奏パターンをプリセットとして持っているものもありますが、楽曲に完全に合致することは少ないため、探したり、組み合わせたり、カスタマイズしたりといった手間がかかります。

InstaChordは、楽器演奏者の特権だった「思いついた進行やリズムをすぐにレコーディング」という作曲方法を、かなり近い形で実現してくれると思います。

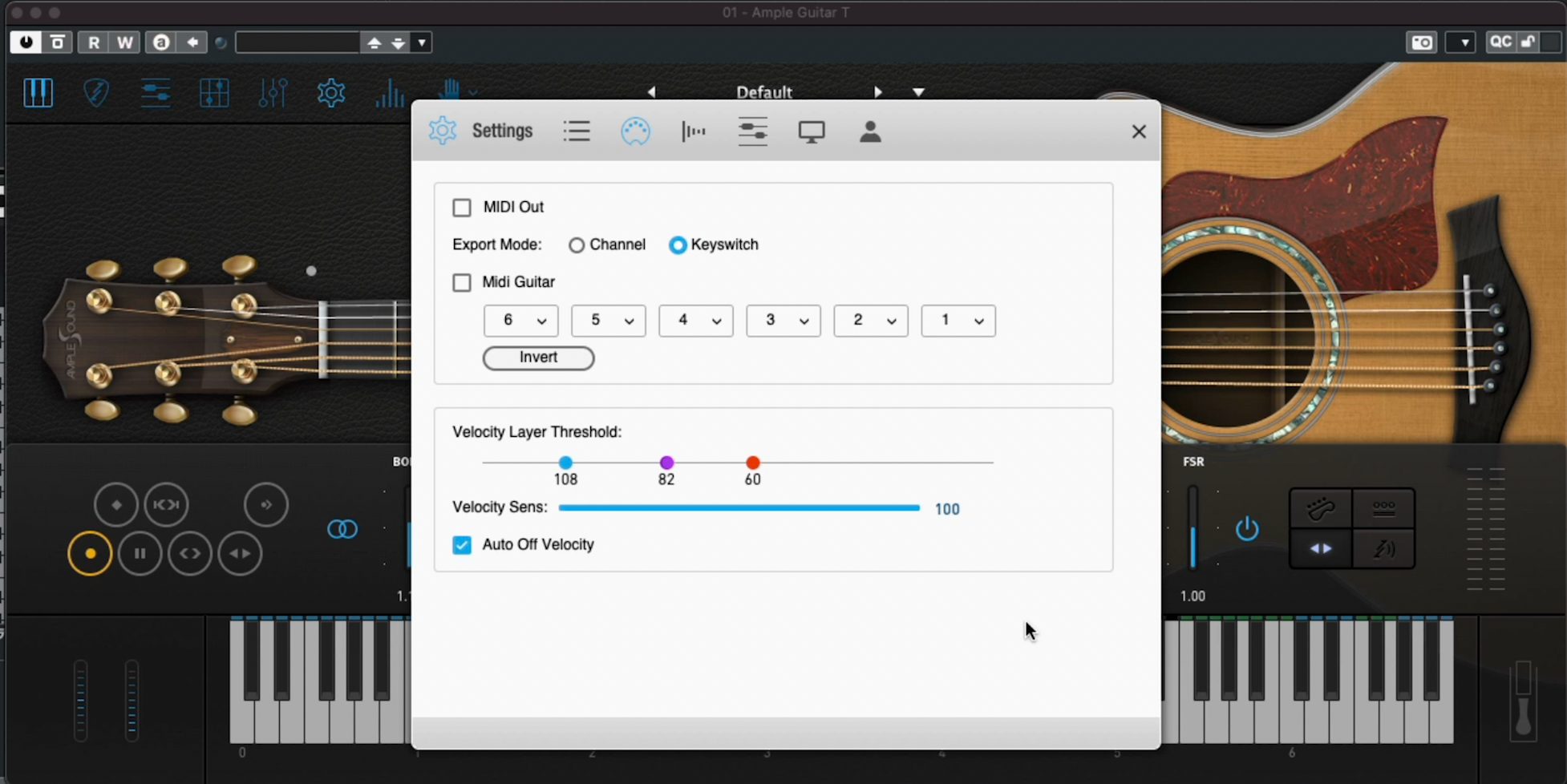

また、多くの音源はデバイスのMIDI入力を想定してヴェロシティのダイナミクスやレイヤーの調整などが可能ですので、InstaChordに合わせたチューニングも一つのポイントになるでしょう。

InstaChord側でも次のファームウェアアップデートで最大ヴェロシティの調整ができるようになるそう(2022年5月9日時点の情報)なので、更に使い勝手が良くなりそうですね。

このように購入後も日々進化してくれるのも頼もしいポイントです。

InstaChordの利便性を体感できる無料iOSアプリ

InstaChordは店舗販売されていないため、中々実機に触れられる機会がありません。

そこで少しでもInstaChordの操作感を体験してもらおうと、無料iOSアプリが配布されています。

iPhone、iPad対応で、Bluetooth MIDI出力にも対応しているためDAWの入力としても使用できます。

ベロシティの送信等はできませんが、コード進行を簡単に演奏できる感覚はある程度味わえると思います。

実機ではこれがもっと操作しやすくなり、ニュアンス付けや楽器を弾いている満足感が大幅に向上すると思っていただければOKです。

以上今回は、画期的な楽器型デバイス「InstaChord」についてご紹介しました。

楽器による弾き語りや作曲に少しでも憧れがある方には、かなりの確率で刺さる製品だと思います。

34,980円という価格をどう感じるかは人それぞれかと思いますが、満足度90%という結果からもニーズにハマれば完成度が高いデバイスであることが伺えます。

ご興味を持たれた方は、ぜひ下記リンクから詳細をご確認ください!

楽器経験ゼロでも弾ける!DTMerにこそオススメしたい楽器型デバイス「InstaChord」

「InstaChord」は、一昨年クラウドファンディングが実施され、8,000万円(2,354人のサポート)を調達し、製品化されました。詳しくは下記リンクからご確認ください!

詳細:https://t.co/9aeCmjCqJC#DTM #ギター pic.twitter.com/ueUUDp659U

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) May 10, 2022