オーディオインターフェースの性能は価格に比例するのか!?Antelope Audio Zen Q で徹底検証

10万円台前半のニューフェイス、その実力は?

先日Antelope Audioから、デスクトップ設置やモバイル用途を想定したZenシリーズのミドルクラス「Zen Q」が発売されました。

Antelopeのオーディオインターフェースはその音質やコスパの高さから近年急速に注目度が増していますね。

ただ、元々プロ向け機材のメーカーだっただけにその価格帯はやや高めです。

Zen Qが市場価格12万5千円程度、弟分のZen Goも5〜7万程度と、1万円程度で購入できる低価格帯の機種と比べたら、5〜10倍以上となっています。

ビギナーにとっては、いきなり手を出すのは躊躇する価格。グレードアップを検討している方も、果たしてそれだけの価値があるのかは気になるところだと思います。

そこで今回は、Zen QとZen Goの特徴をご紹介しつつ、このクラスのモデルが低価格帯のモデルとどれだけ違うのか?にも迫っていきたいと思います。

また、ZenシリーズにはUAD(Apollo)のようなエフェクト処理機能も搭載されていますので、この実力も比較レビューします。

ぜひ最後までご覧ください!

Antelope Audio Zen Q/Zen Go 動画

購入はこちら

Antelope Audio Zenシリーズの概要

Antelope Zenシリーズはコンパクトな筐体でバスパワー駆動ながら、中身が非常にハイパフォーマンスなところが特徴です。

後ほど詳述しますが、スペックも含めざっと挙げてみます。

- Zen Qは14in10out、Zen Goは4in8out

- 最大127dBのヘッドルームを確保した高精度AD/DAコンバータ搭載

- コンソールグレードのディスクリート・マイクプリ搭載

- FPGA及びDSPを搭載し、CPUに負荷をかけずほぼゼロレイテンシーでエフェクト処理

- 37種類のエフェクト(アナログモデリング中心)が付属※

※2022年4月30日までキャンペーン中で、今ならZen Qに+10フェクト、Zen Goに+5エフェクトが追加されます。

さらに、Bitwig StudioとAFX2DAW(DAW上でSynergy Coreエフェクトを使用するためのブリッジプラグイン)も付属します。

Zen QとGoの主な違いは入出力数だということはお分かりいただけたかと思いますが、その他はどのくらいすごいのか判断しづらいですよね。

そこで次項より、重要なポイントから紐解いていきたいと思います。

AD/DAコンバーターの精度を支えるクロック技術

オーディオインターフェースの性能に大きく関わるポイントとして、アナログ→デジタル(AD)/デジタル→アナログ(DA)の変換精度が挙げられます。

Zenシリーズに搭載されている高精度AD/DAコンバーターチップは最大127dBのヘッドルームという点もさることながら、クロック技術が世界最高レベルである点が大きな特徴です。

- クロック=AD/DAチップに対し、サンプルレートの周波数を正確に認識させるための信号

- どんなに正確でも、その際には「ジッター(ゆらぎ)」が発生し、音質を劣化させる

- 高精度なクロックジェネレーターはジッターを可能な限り抑える

- 商用スタジオ等では、複数のデジタル機器を正確に同期させ、極限まで音質を高めるためにマスタークロックジェネレーターが導入されている

- マスタークロックジェネレーターだけでなく、クロックジェネレーターは全てのオーディオインターフェースに搭載されている

Antelope Audioは元々主にこのマスタークロックジェネレーターを開発していたメーカーで、単体製品は業界標準と言っていいほど世界のプロフェッショナルから信頼されています。

もちろんそのような製品は高額で、安くても18万円くらいします。

Zenシリーズでは、そのような高級クロックジェネレーターと同じ技術(64-bit AFC)が用いられています。なおかつこの価格帯(5〜12万程度)を実現しているのは、驚異のコストパフォーマンスと言えるわけです。

クロックジェネレーターの精度が高いほどAD/DAの音質は向上しますので、ここはZenシリーズの性能に確かな裏付けがあると考えていいでしょう。

エントリークラス製品との録り音比較

ここからは、Zenシリーズの録り音が1万円台のオーディオインターフェースと比べてどのくらい違うのかを検証していきたいと思います。

録り音の違いには、上述のAD変換精度に加え、搭載されているマイクプリアンプの性能も関わってきます。

Zenシリーズは「コンソールグレードのディスクリートプリアンプ」という謳い文句ですが、少し分かりにくいですね。

「コンソール」とは、一般的にはよく商用スタジオ等に設置してある大型のミキシングコンソールを指します。

ディスクリートとは、NEVEなどの高級マイクプリやアウトボードなどで使用される技術。ICチップ(集積回路)を使わずに、トランジスターやコンデンサーなど一つ一つのパーツを組み上げて作る回路です。

最近廉価なオーディオインターフェースでも採用され始めましたが、内部で使われるパーツなどで性能差は出ると思われます。

それでは、それぞれの録り音を比較してみましょう。

▶︎1万円台のオーディオインターフェース

▶︎Zen Q

1万円台のオーディオインターフェースでもそこそこ良い音で撮れているようですが、Zenの録り音は高音域の鮮明さやアタック感に違いを感じますね。

これは、EQ/コンプやリバーブなどをかけ、他のトラックと簡単なミックスを行うと、より顕著に現れます。

▶︎1万円台のオーディオインターフェースでレコーディングし簡単なミックスを施したもの

▶︎Zen Qでレコーディングし簡単なミックスを施したもの

両者全く同じ設定でミックスしましたが、全体の中での存在感に大きな違いが出ています。

Synergy Coreエフェクトについて

概要

Zenシリーズのもう一つの特徴が、CPUに負荷をかけずエフェクト処理を行えるSynergy Coreシステムです。

Antelope独自のFPGAチップが内蔵されており、エフェクト処理によるレイテンシーもほぼゼロに抑えられています。

上述の通り37種類のエフェクトが標準付属されており、キャンペーンでさらに追加されるのも嬉しいポイントですね。

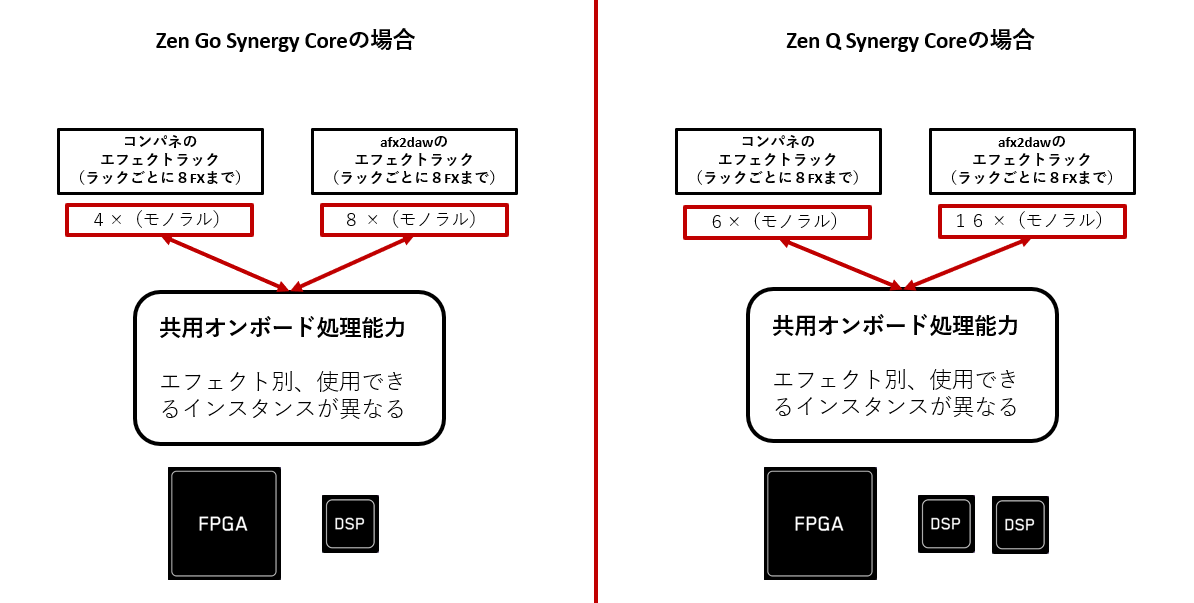

Synergy Coreエフェクトの適用には2つの方法があります。

1つはコントロールパネル上でインプットにかけ録りを行う方法です。

この方式はUniversal Audio Apolloなどでもお馴染みで、これでレイテンシーがほぼゼロなのは当然と言えます。

もう一つはDAW上でプラグインとして使用する方法です。その際には上述のAFX2DAWというブリッジプラグインを使用します。

この方式では、DAWのバッファー分のレイテンシーは発生しますが、FPGA処理そのもののレイテンシーはほぼないため、エフェクトをかけるほどレイテンシーが増していくということはありません。

サンプルレートやバッファーサイズの設定によっては、レイテンシーを低く抑えることができます。

FPGAチップの仕組みについて

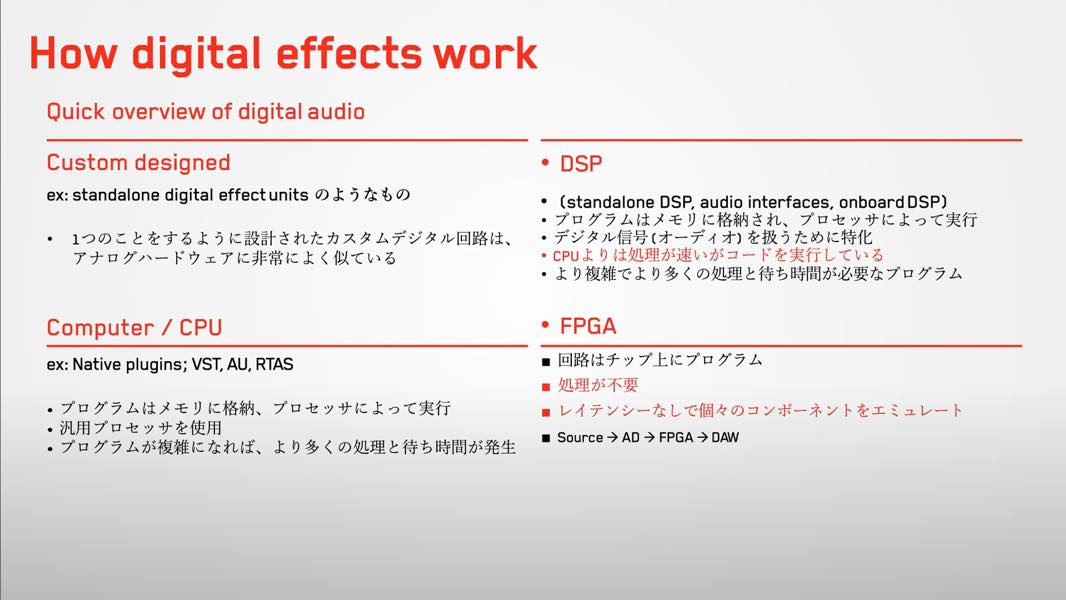

FPGAが従来のデジタルエフェクトと比べてどのような位置付けにあるか、見てみましょう。

- Custom Designed:単一のエフェクトに特化した機材で、デジタルのアウトボード

- Computer:CPU:最も一般的なエフェクト方式で、PC上でプログラムが駆動しCPUで処理される

- DSP:UAD等に代表される方式で、PC上でプログラムが駆動し、外部DSPで処理される

- FPGA:Antelope独自の技術で、プログラムも処理も回路上にあり、信号を送り込んで返すのみのため、アウトボードに近い

外部処理のためCPUに負担をかけない点ではDSPとFPGAは同じですが、FPGAはプログラム実行や処理プロセスに時間を要さないため、ほぼゼロレイテンシーが実現されています。

サウンド比較

レイテンシーも少なく購入時に37種類も付属するSynergy Coreエフェクト。良いところばかりのようですが、実際のサウンドはどうなのでしょうか?

アナログモデリングの最高峰と言われるUADプラグインと比較してみました。

サンプルはドラムBUSで、同機種をモデリングしたUAD dbx160と、Antelope VCA160を適用しています。

▶︎ドライ

▶︎UAD dbx160

▶︎Antelope VCA160

こうして比べると、UADもAntelopeも同じ傾向のサウンドで、dbxらしいパンチや粘りが加えられています。

緻密なモデリングを謳っているUADに引けを取らないということであれば、Antelopeもしっかりと作り込んでいると考えてよさそうです。

また、個人的に非常に気に入ったのがLA-2Aをモデリングした「Opto 2A」です。

アナログならではの音のハリや奥行きが絶妙に再現されていると感じましたので、ぜひ試聴してみて下さい。

▶︎Opto 2A 適用前

▶︎Opto 2A 適用後

このOpt 2Aは2022年4月30日までの追加プラグインに含まれています。

注意点

Synergy Coreエフェクトのちょっと惜しいところが、後述する同時立ち上げ数が限界に達しているのかどうかがわかりにくい点です。

複数のAFX2DAWプラグインで多くのエフェクト使用していると、やがてエフェクト名がグレーアウトし始め、選択できなくなります。最初はこれがなぜなのかがわかりませんでした。

後でわかったのですが、各プラグインがどのくらいリソースを使っているかは、実はコントロールパネルで確認することができます。

とはいえこれはメーカーの方に教えてもらうまでわからなかったので、多くの方が戸惑うと思います。わかったとしても、DAWで使用しながらコントロールパネルの該当エフェクトにマウスオーバーしなければいけないのは手間です。

ぜひ改善を希望したい点ですね。

Zen GoとZen Qの違い、選び方

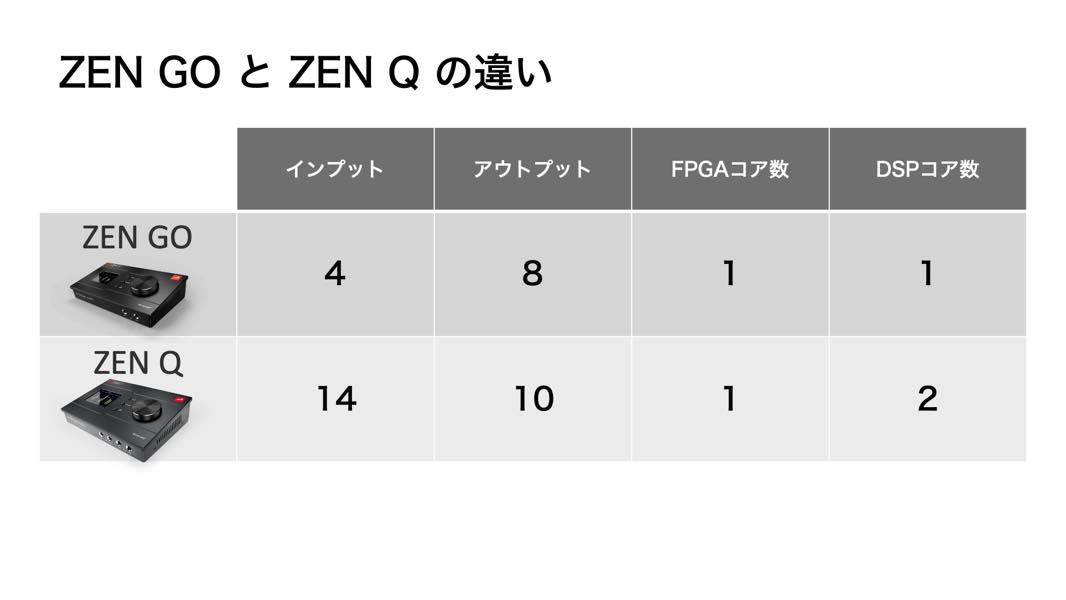

冒頭で書いた通り、Zen GoとZen Qの主な違いは入出力数ですが、DSP搭載数にも若干の違いがあります。

入力に関しては、背面にコンボジャックが2つある点は同じですが、Zen QはフロントにもTRS入力が2つあるため、ギターやシンセ(ステレオ)の同時接続に便利です。

出力には特に大きな違いがあり、Zen Qには独立したLine OutとADAT入力が備えられています。

line Outはソフトウェアミキサーでソースのミックスが可能で、ADATは対応したマイクプリ等から最大8chの信号を受けることができます。

以下のようなニーズがある場合は、Zen Qをチョイスするといいでしょう。

- 2系統のスピーカーを使いたい時

- ヘッドホン出力を拡張したい時

- アウトボードへのセンド/リターン(全面のTRS入力も活用)

- マルチマイク録音などを行う機会がある場合

ZenシリーズにはDSPも搭載されており、FPGAを補完する役割を担っています。

DSP搭載数の違いはエフェクトの同時立ち上げ数に関わってきます。

現状、この部分を拡張するモジュール等はないため、エフェクトをより多く使いたいという方にはZen Qをお勧めします。

なお、接続方式は現状Zen GoがUSB33、Zen QがThunderbolt3となっていますが、2022年3月末ごろにはZen QのUSB版も発売される予定とのことです。

以上今回は、Antelope Zen Qの発売を記念し、その特徴や、この価格帯のオーディオインターフェースの実力に迫ってみました。

私自身触ってみて、確かな性能やコストパフォーマンスに唸らされましたし、競合機種に対するアドバンテージも多いと感じています。

一方でAntelopeといえばZen Go発売時にサポートの弱さが話題になったことがあり、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

この点についてはAntelopeもそれ以来力を入れており、日本語サポートは本社サポートの一部として本国オフィスに設置し、他の部門とのコミュニケーションを迅速化してトラブルに即応する等の改善を行なっているそうです。

ソフトウェアやファームウェアも日々改善が行われていますので、将来に渡って安心感が増していくのではと思います。

入門機を卒業し高性能なオーディオインターフェースを求めている方、あるいはモバイル性と音質の良さを求めているプロの方等にとって、十分に候補として検討する価値のある製品と言えます。

オーディオインターフェースの性能は価格に比例するのか!?Antelope Audio Zen Q で徹底検証

今回は、Zen QとZen Goの特徴をご紹介しつつ、このクラスのモデルが、1万円台の低価格モデルとどれだけ違うのか?にも迫っていきたいと思います。

詳細:https://t.co/iIDWjU34L3#DTM #DTMer pic.twitter.com/GKLZ2ZtQHb

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) March 13, 2022