新世代のAI作曲プラグインFlow Machinesのレビュー

AIによるメロディ生成を可能にする次世代のプラグイン

ソニーコンピュータサイエンス研究所が開発を手がけるAIにより作曲が行えるiPadアプリ【Flow Machines Mobile】

今回は開発中のデスクトッププラグイン版である【Flow Machines Professional】をお借りすることが出来たため、最新のAI作曲ツールがどのようなものなのか、実際に使用しながらレビューを行っていきたいと思います。

Flow Machines(プラグイン版)の解説動画

またiPad版のレビューにつきましては作曲家和田貴文の庭チャンネルさんで解説されていますので、こちらも併せてぜひご覧ください。

Flow Machines(iPad版)の解説動画

iPad版Flow Machinesとの違いについて

今回使用する開発中のデスクトップ版のプラグインと、現在App Storeより提供されているiPadアプリ版とで、どのように違うのかを確認していきましょう。

まずiPad版では一つのアプリ内でメロディ、ベース、コード、リズムを生成し、アプリに内蔵する音源で再生する仕様となっています。

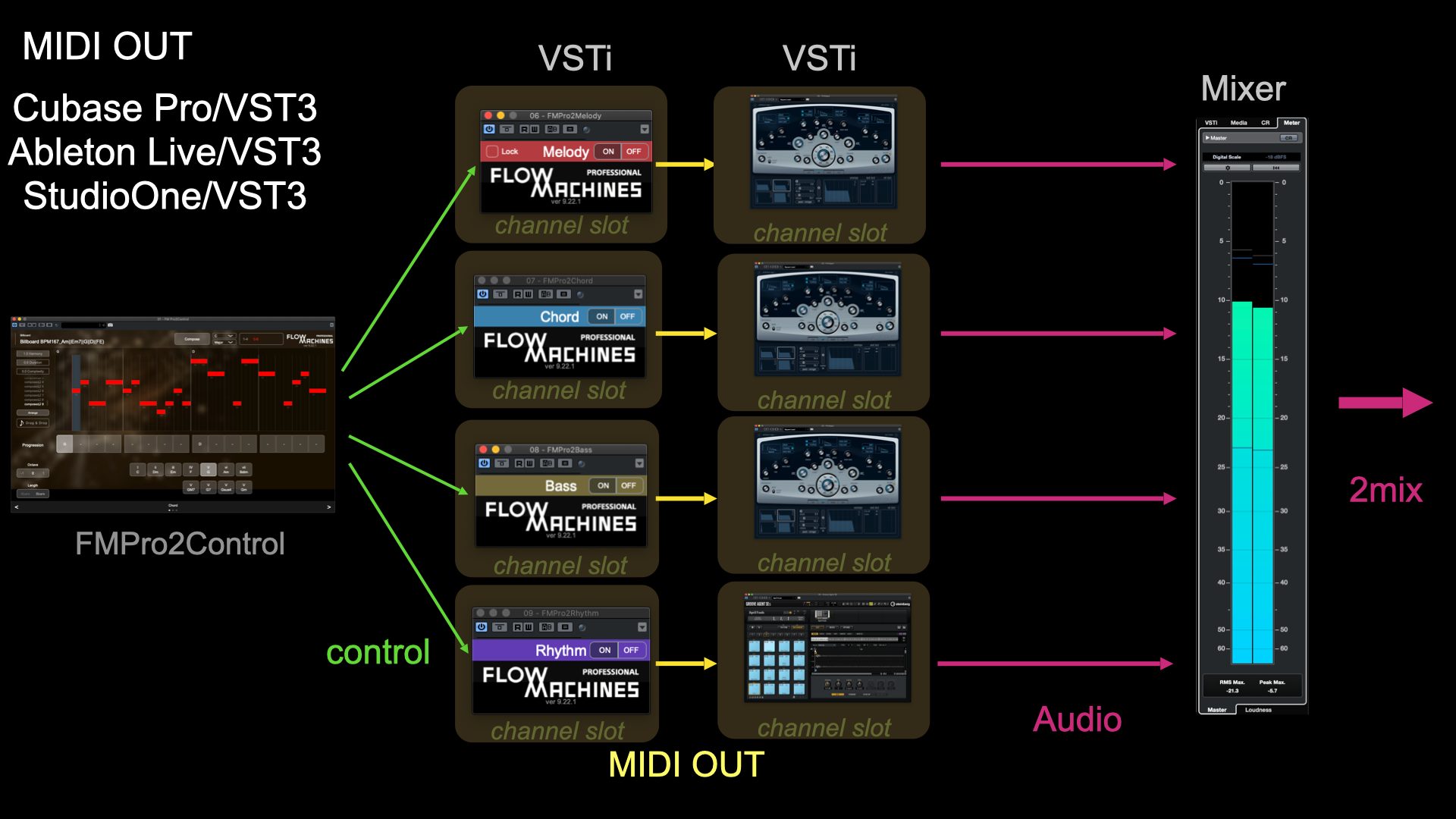

それに対しデスクトッププラグイン版では【Flow Machines Pro Control】というプラグインのほか、生成したメロディ、ベース、コード、リズムのMIDIデータを個別で出力するための4つのプラグインが用意されているという違いがあります。

この4種類のプラグインがあることで、そこから出力されるMIDI信号をそれぞれ個別のインストゥルメントのトラックへルーティングし、プレビューできるため、PCメインのDTMユーザーにとってより使いやすい仕様となっています。

その他の違いについては、現段階では開発中ということもあり、リリース時には仕様の変更がされている可能性もありますが、iPad版と同様となっています。

デスクトッププラグイン版の設定について

それでは早速いくつか音源を使用して、音を鳴らす準備をしておきたいと思います。

今回はメロディ用にシンセのトラック、ベース用にはエレキベースの音源、コード用にはアコギ音源、リズムにはドラム音源をそれぞれ作成します。

DAWにより設定方法は異なりなりますが、インストゥルメントを立ちあげた各トラックのMIDI入力を、Flow Machinesの4つのプラグインにそれぞれ接続を行えば準備が完了です。

Flow Machinesでメロディを作成してみる

ここからは早速、Flow Machines Proでメロディを生成させてみたいと思います。

先ほどの4つのプラグインはMIDI出力を行うためだけの役割となっており、Flow Machines Pro全ての操作は【Flow Machines Pro Control】プラグインより行います。

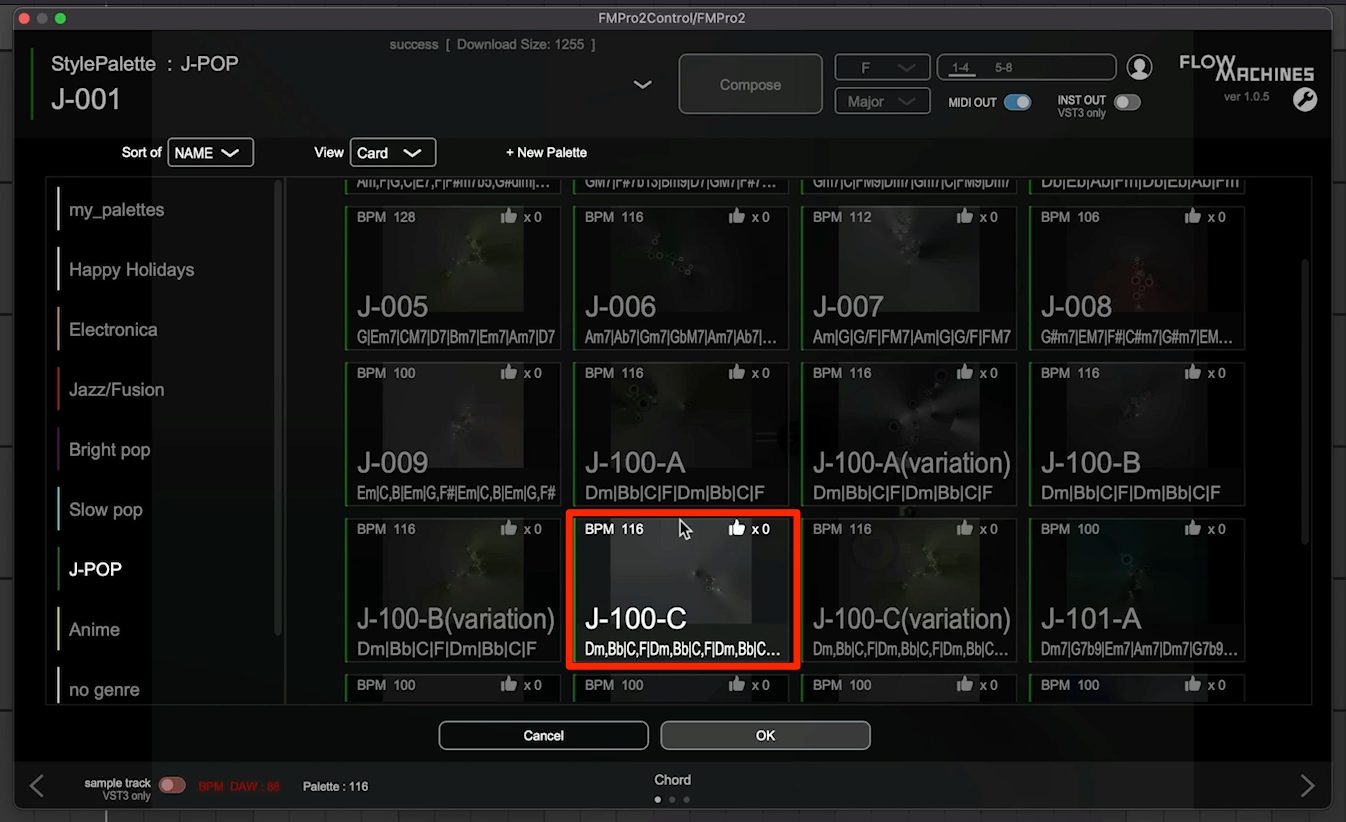

StylePaletteを選択する

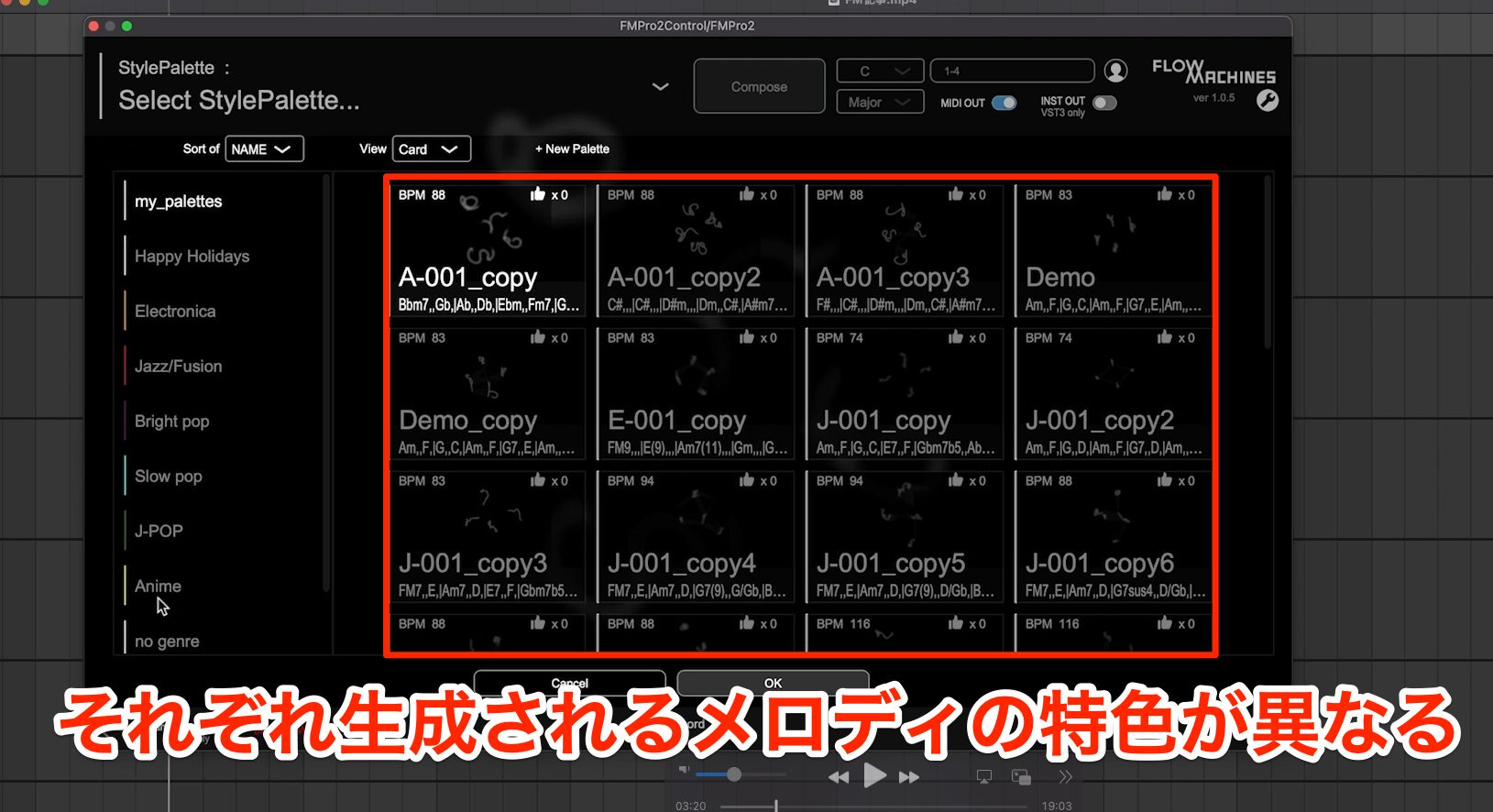

ウィンドウを開きましたらまず最初にStylePaletteというジャンル毎に用意されているテンプレートを選択することから始まります。

ジャンルには様々なものがあり、J-Popやアニメソングといった日本の音楽シーンにマッチしたものが多く見られるのが特徴となります。

このStylePaletteは生成するメロディの特性に関わるものとなっているため、作りたい楽曲のイメージを決定した上で、できる限り近いものを選ぶと良いでしょう。

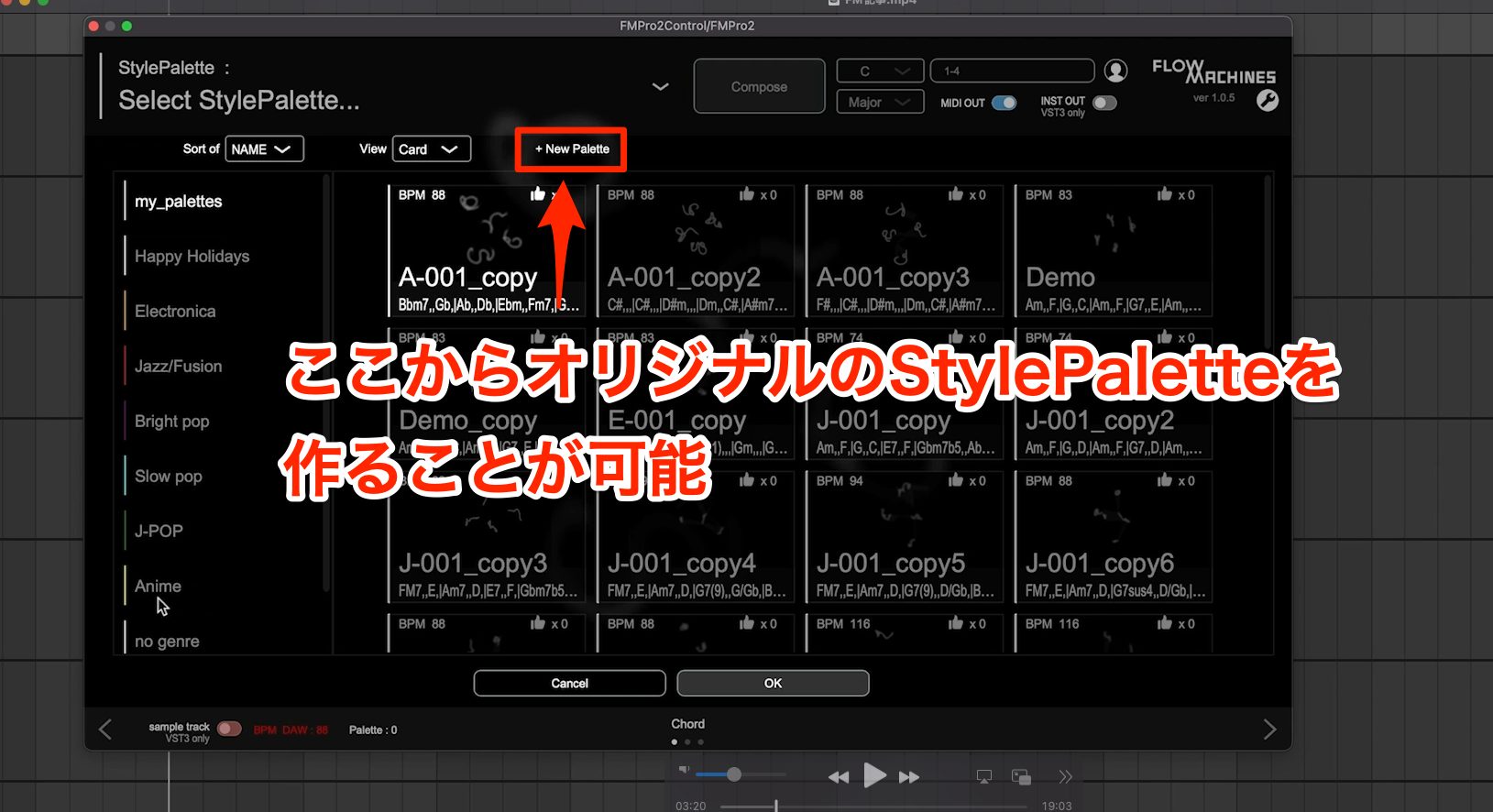

またStylePaletteは予め用意されたものの他、オリジナルで作成することも可能です。

その場合は、ユーザー自身が用意した5つのメロディラインを読み込ませ、そこからメロディの傾向を学習し生成させるといったものになります。

今回はどのようなメロディが作られるのかを確認する目的としてFlow Machinesを使用するため、こちらの機能は使用しませんが、自身のメロディの傾向をAIに学習してもらうというのは面白そうですね。

また各StylePaletteにはこのようにコード進行が記載されており、DAWを再生しながら選択を切り替えるだけで、読み込みを行わなくともすぐに内容をプレビュー出来ます。

J-Popカテゴリのものをいくつかプレビューしてみましょう。

StylePalette 【J-002】

StylePalette 【J-003】

StylePalette 【J-008】

StylePalette 【J-100-C】

今回はJ-100-CというStylePaletteを選択してエディットを行なってみたいと思います。

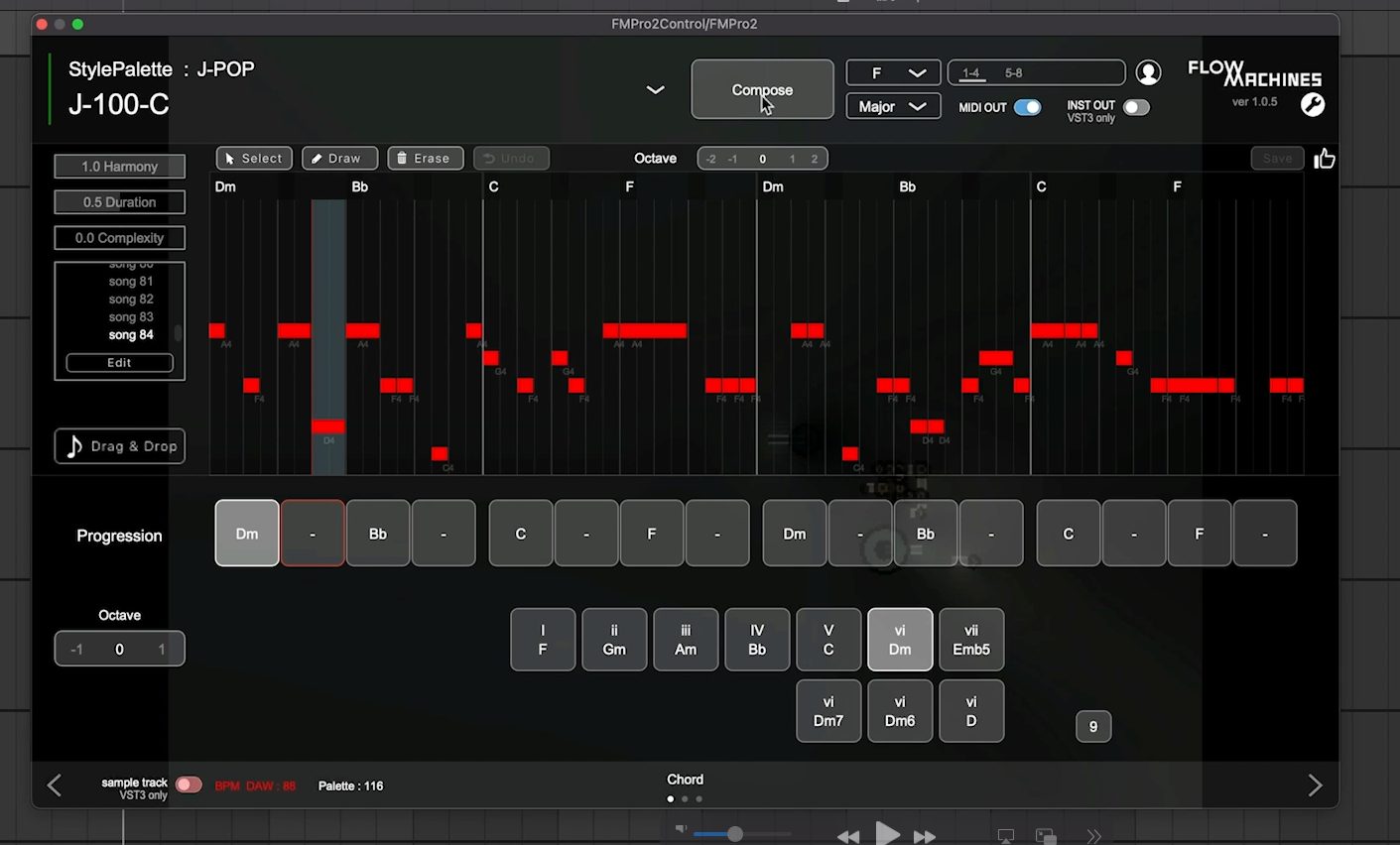

メロディを生成する

読み込みが完了すると画面が切り替わり、この時点でAIによりメロディが提案されている状態となります。

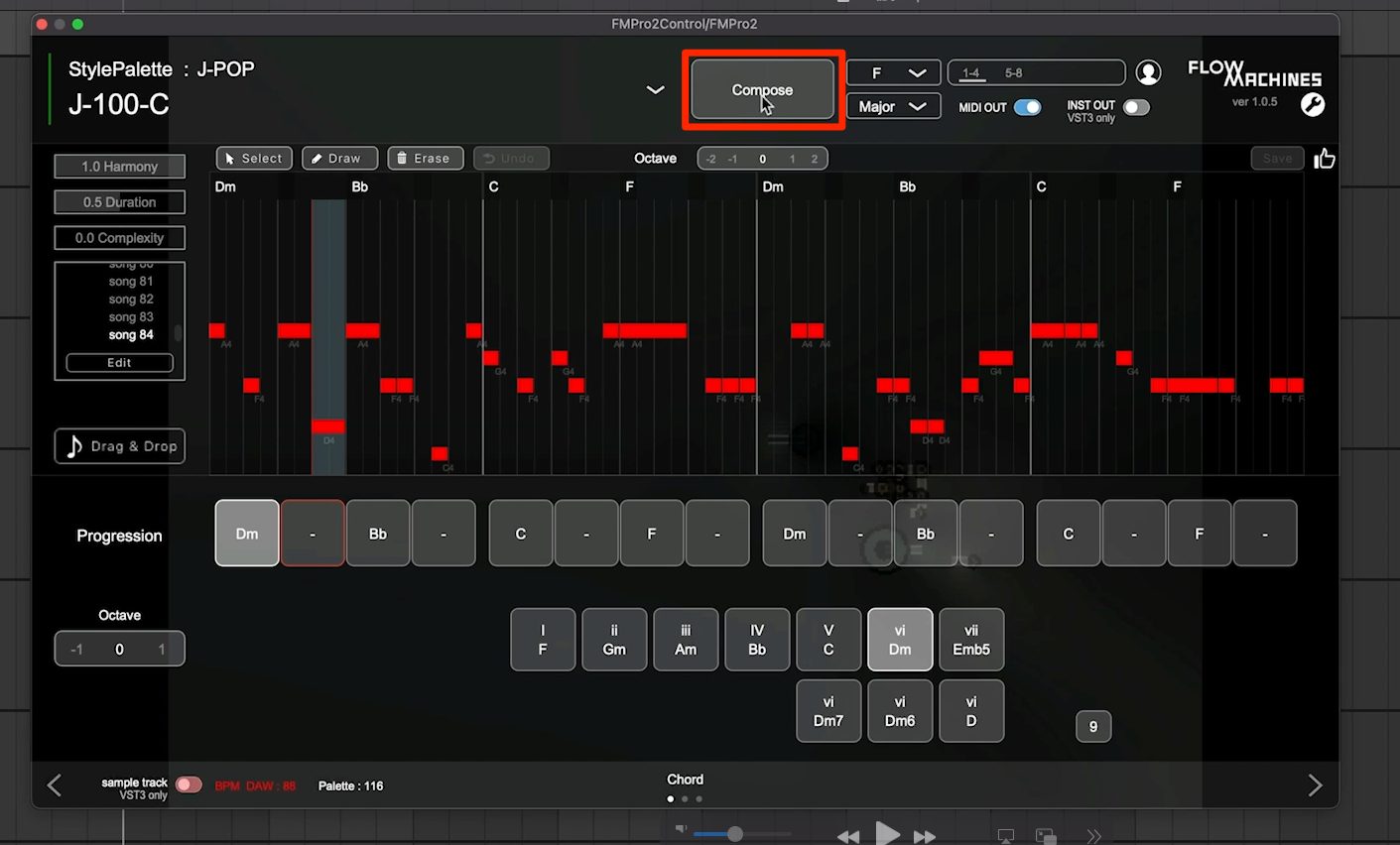

使い方は簡単で、【Compose】より異なるメロディを新たに生成させることができます。

Composeで生成したメロディを聴いてみましょう。

読み込み時に生成されたメロディ

Composeを行い再度生成したメロディ

メロディラインの傾向は異なるものが作られたとしても音の使い方などに統一感が感じられます。

この特徴はStylePaletteにより変わる仕様となっているため、もし大きく異なるメロディラインを生成させたい場合は、StylePalleteを変更すると良いでしょう。

画面左上にあるHarmony、Duration、Complexityの3つのパラメーターは、Composeを行う際にどのようなメロディを生成させるかを指定するものとなります。

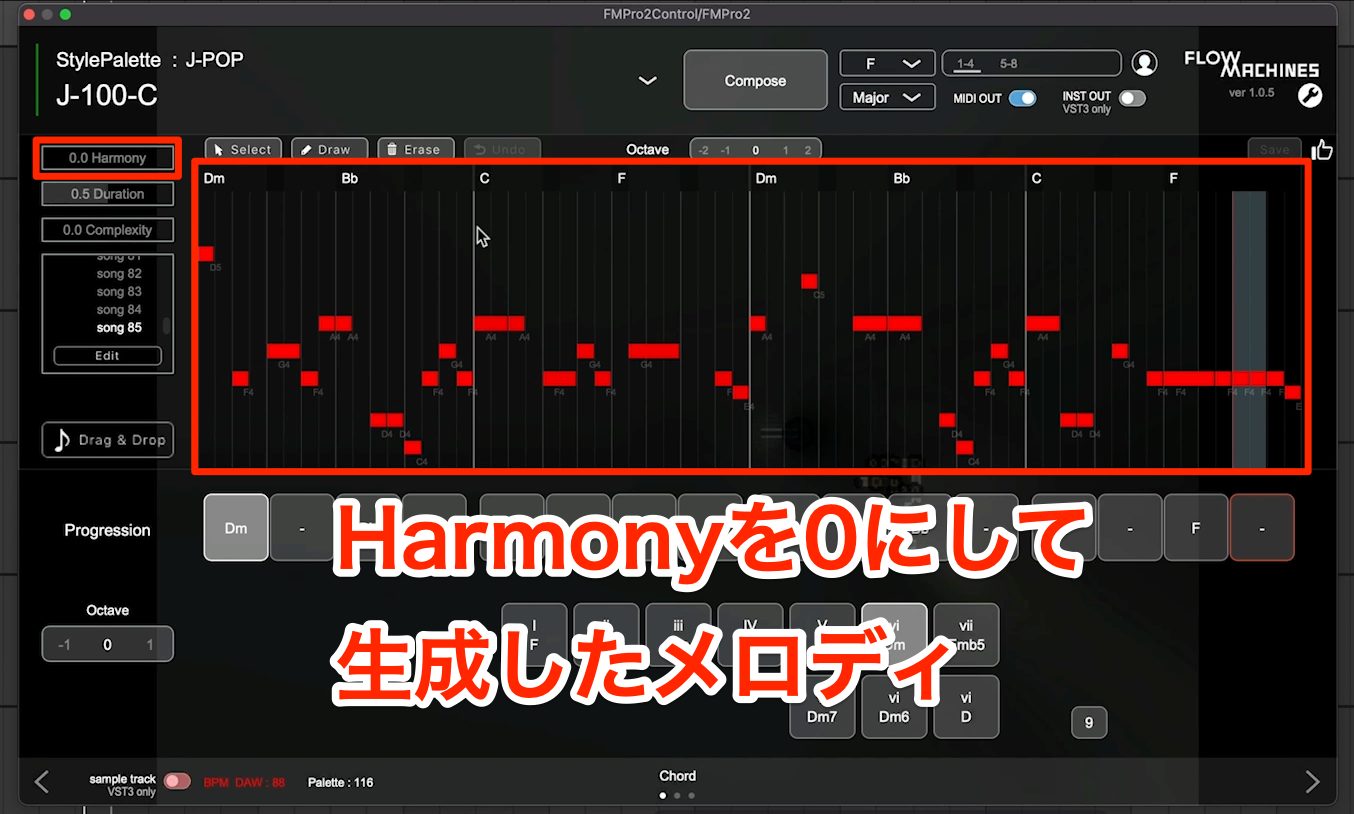

【Harmony】はメロディとコードの調和の度合いを設定し、値を大きくするとよりコード和音の構成音に吸着した安定したメロディになります。

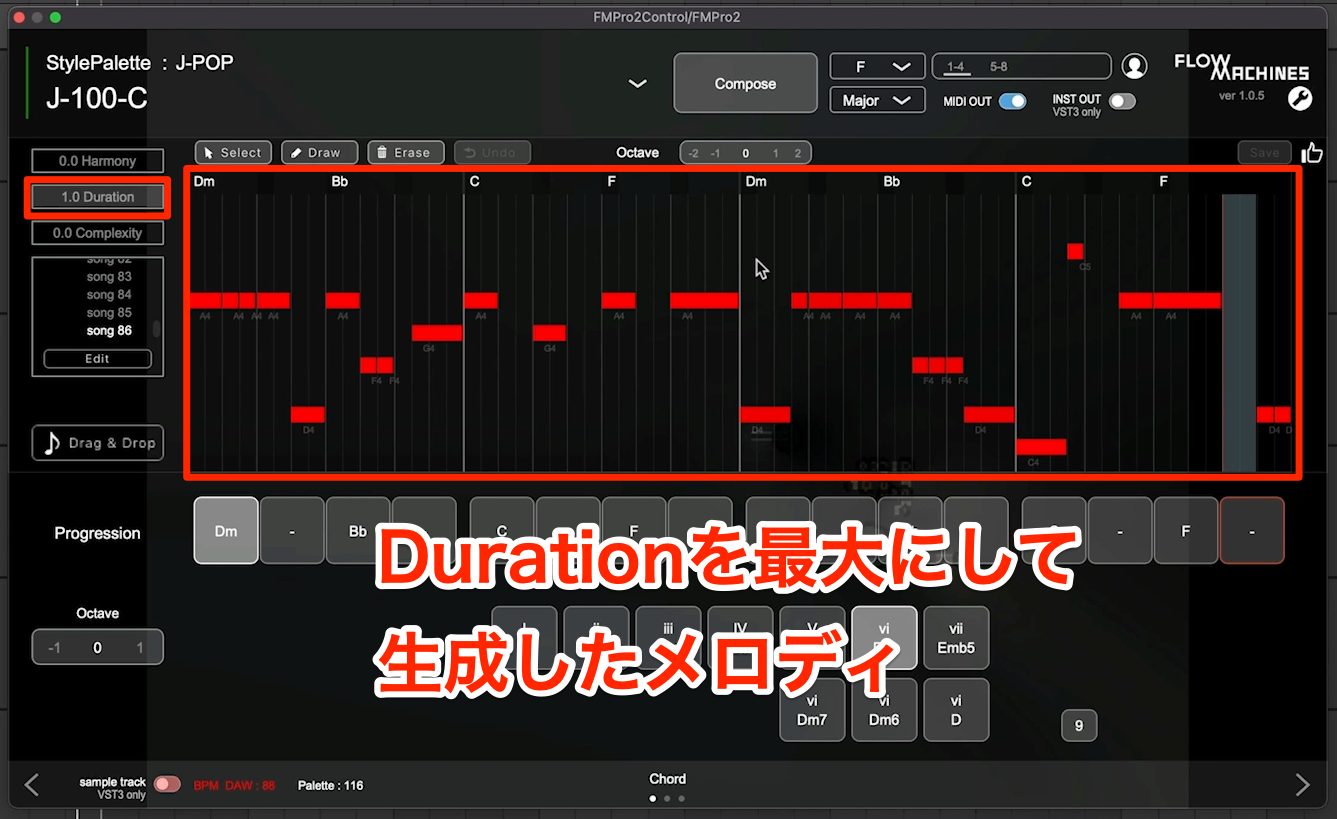

【Duration】は各ノートの平均的な音価を設定し、値を大きくすると長い音符のメロディが生成されます。

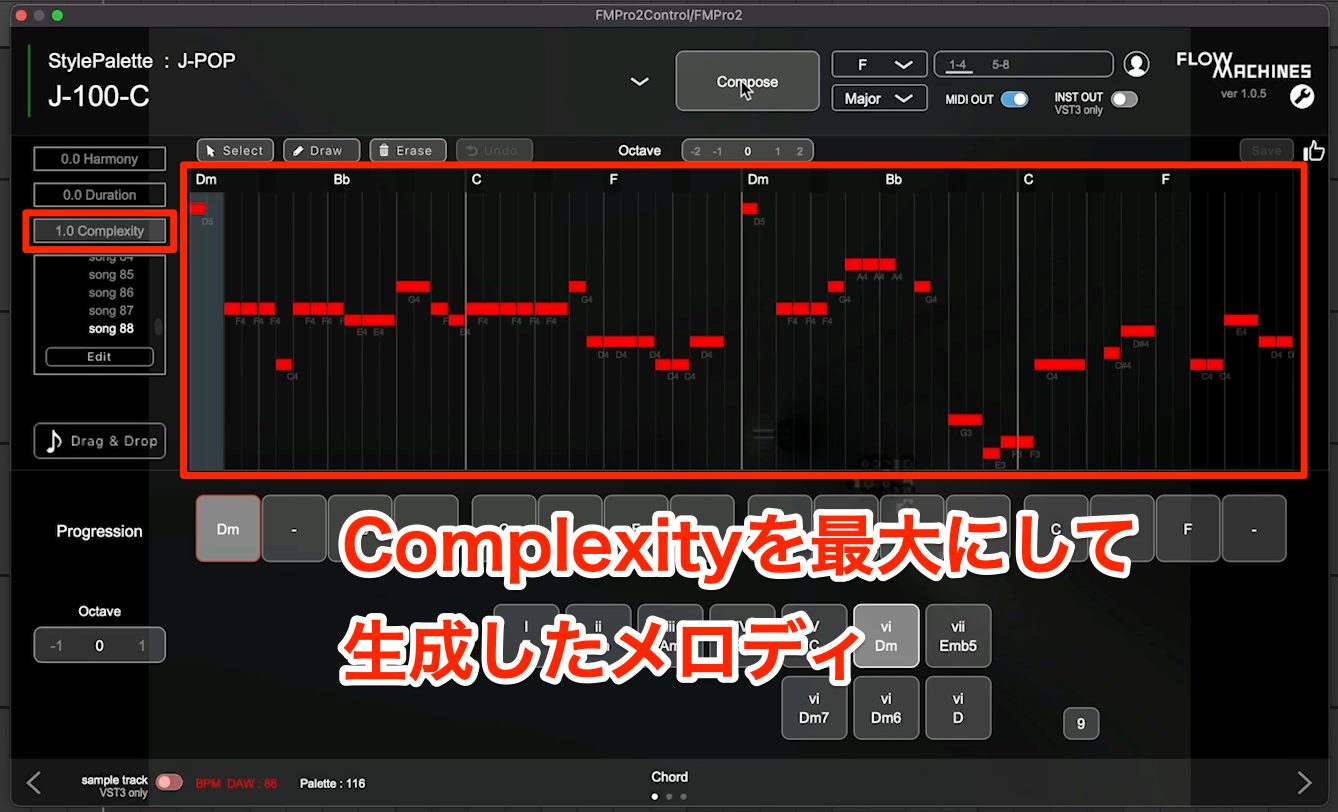

【Complexity】はStylePaletteの混合確立を設定し、大きくすると複雑なメロディが生成されます。

設定を変更しながら、いくつかメロディを生成し聴いてみましょう。

【Harmonyを0で設定し生成したメロディ】

【Durationを最大で設定し生成したメロディ】

【Durationを0で設定し生成したメロディ】

【Complexityを最大で生成したメロディ】

Harmony、Durationの二つは、変更を行なっても自然なメロディに聞こえますが、Complexityの値を上げた場合は設定したスケールから外れた音が含まれています。

決して使用してはいけない音ということではありませんが、一般的なポップスを作る上では少し奇抜な印象となるため、こちらの使用は控えめにしたほうが良さそうです。

それを除けば、全体的には選択したJ-PopというStylePaletteの名前の通り、ジャンルの特徴を捉えたメロディを提案してくれていると感じました。

生成した全てのメロディをそのまま使用するのは難しそうですが、部分的なモチーフとして取り入れるのが良さそうですね。

またComposeでメロディを生成すると、その都度画面左に表示される【song】に生成内容が追加・保存されます。

そのため、「ひとつ前のメロディが良かった」という場面でも、すぐに呼び出すことが可能です。

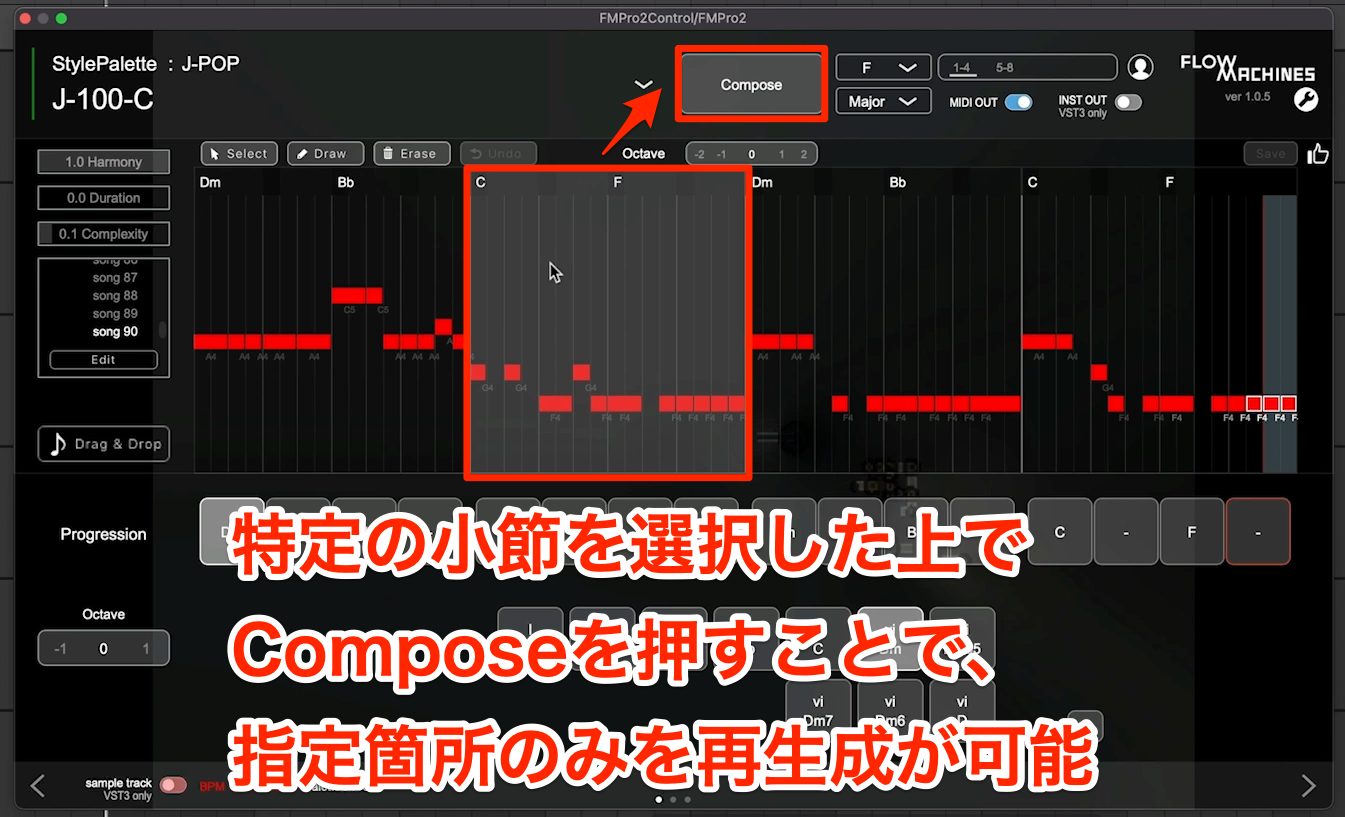

特定部分のメロディを再生成する

また特定箇所のメロディのみを変更するため、再度Composeを行うこともできます。

任意の箇所をクリックすることで小節ごとに範囲選択ができ、Composeを押すことで部分的にメロディのみを再生成ができます。

この時も左上の3つの設定値は反映されるため、部分部分で好みの形になるまで生成を繰り返す使い方も出来ます。

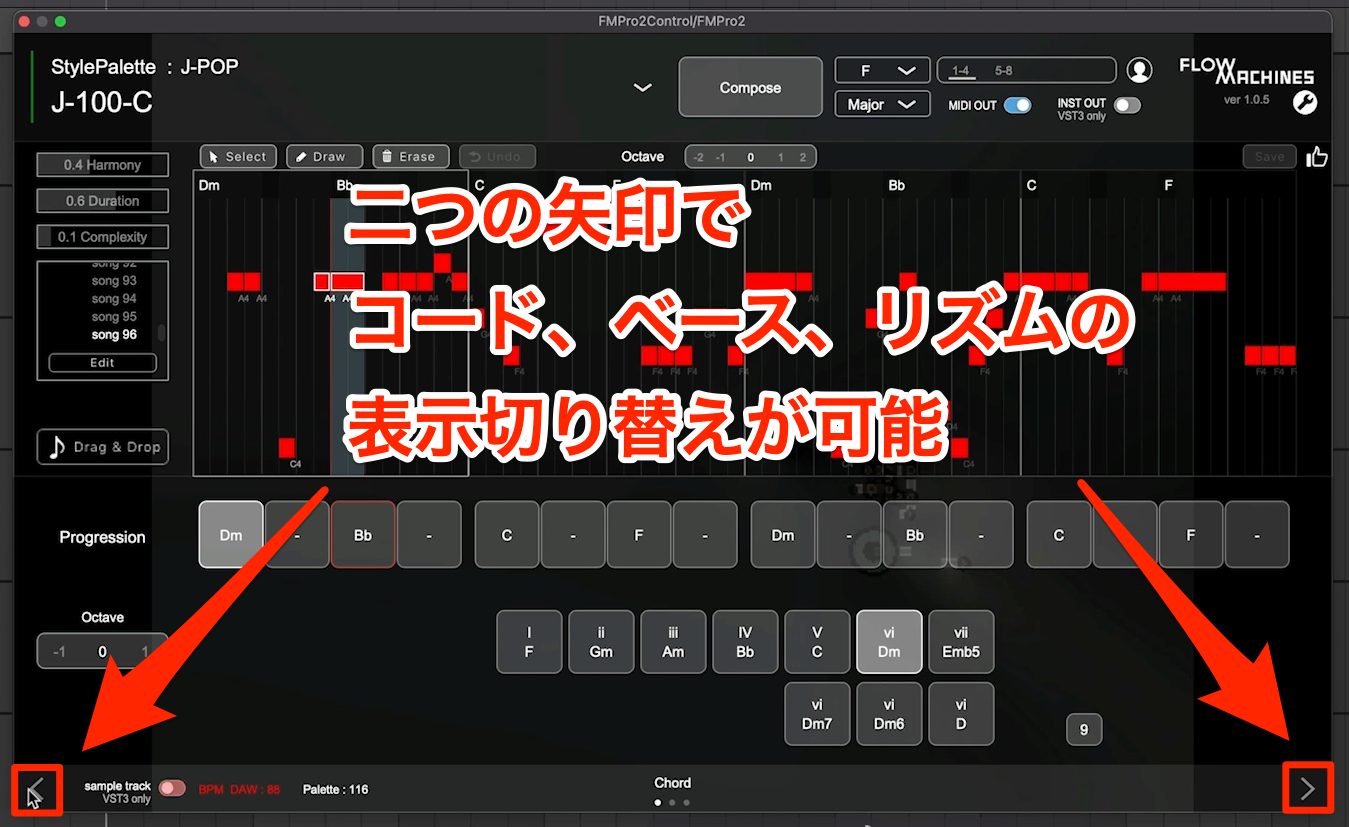

コード・ベース・リズム機能について

次はコードやベース、リズムの伴奏を変更してみたいと思います。

設定を行うためにはウィンドウ下段の左右の矢印から表示を切り替え、内容を変更することができます。

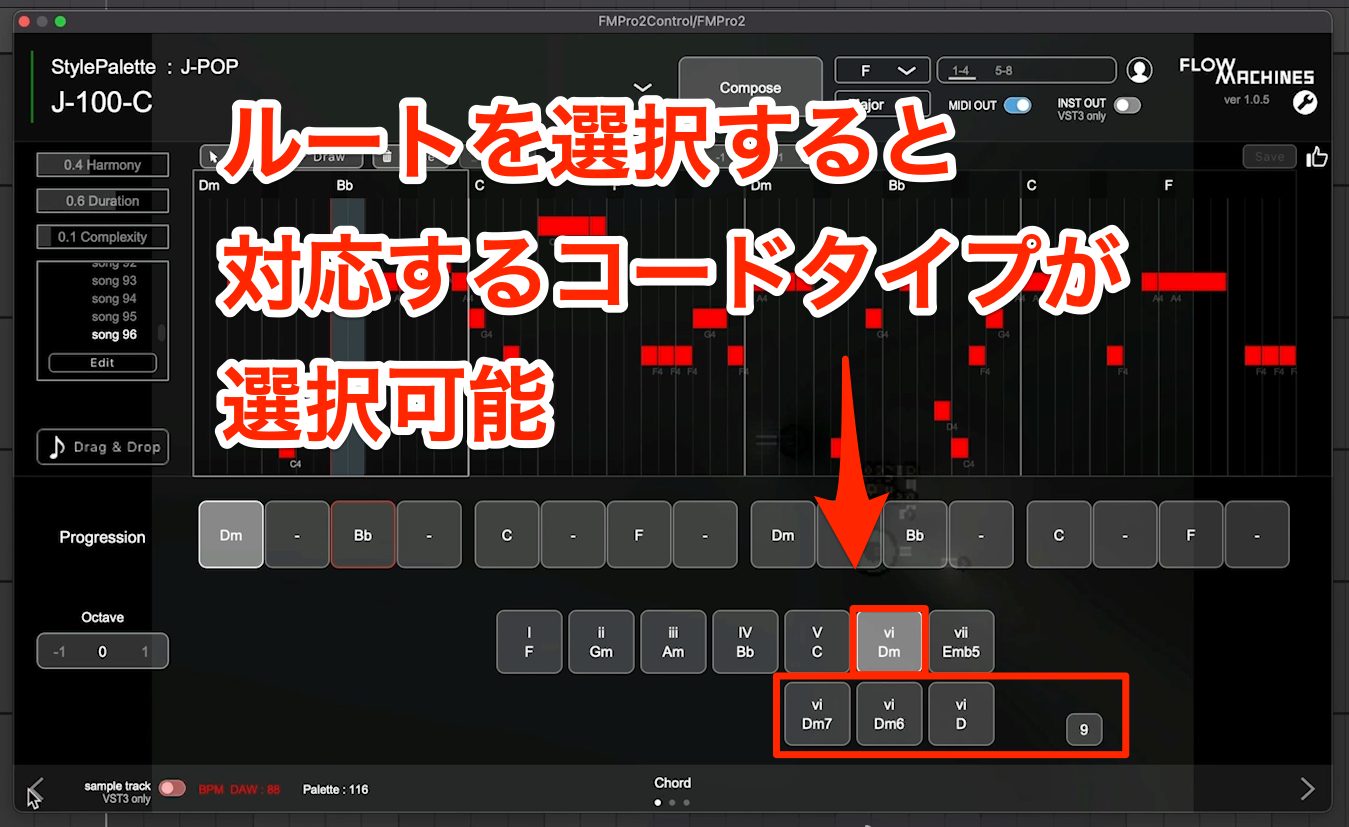

コードを変更する場合は変更した箇所を上段から選択を行います。

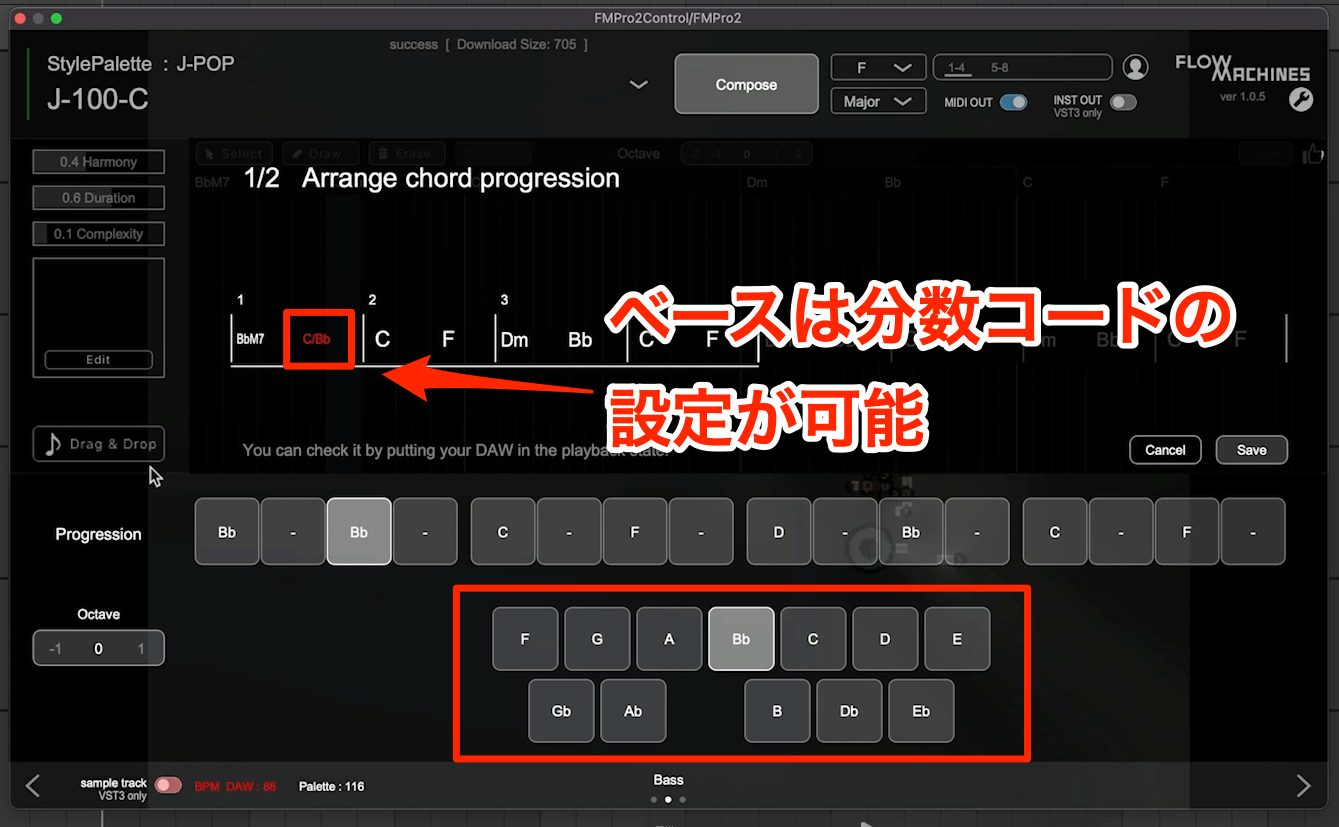

次に各ルートを選択することで、他コード和音、テンションの候補が表示され選択し切り替えることができます。

しかし多くはダイアトニックコードから選択する形になっているため、ノンダイアトニックコードや、部分転調を行う楽曲への対応は難しい内容となります。

コードとは異なりスケール以外の12音全てのノートから選択が可能です。

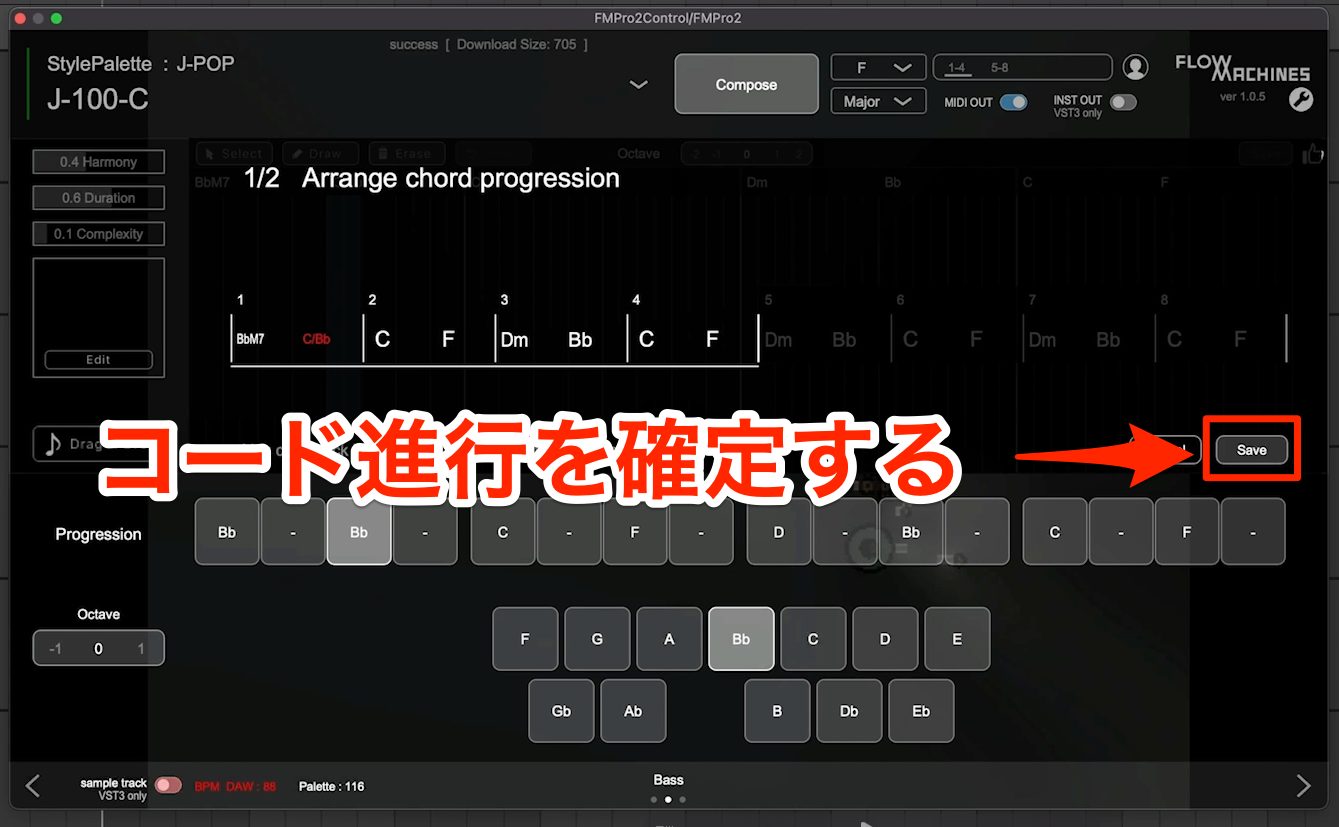

【Save】をクリックしコード進行を変更し確定すると、新しいStylePaletteととして保存する形なり、新しく設定したコード進行にマッチしたメロディが自動で生成されます。

この際、メロディラインを維持したままコードの変更は行えないことに注意が必要です。

リズムにつきましては、こちらもコード同様に自動生成は行われず、用意されたMIDIステップシーケンサーに手動でパターンを入力し使用するものとなっています。

このように伴奏については現段階では簡易的なガイドの役割のみで使用することが想定されています。

もし伴奏パートのイメージが先行してある場合は、ドラムやベース、コード系のトラックを別途用意した上で、Flow Machinesではメロディのみを生成する使い方が良いでしょう。

今回は既存のStylePaletteを用いて、AIにいくつかのメロディを提案してもらいましたが、結果として部分的にモチーフになり得るものから、音楽的に不自然なものまでその内容は様々でした。

ですので、もし作曲に活用するならば現段階では、「自分からは出てこないメロディを模索する」などの、作曲時の補助ツールとしての使用がおすすめとなりそうです。

実際に製品に触れてみて、この先AI作曲はどこまで進化ができるのか。興味を持ちましたのでこの先もFlow Machinesに注目していこうと思います。

最後にデスクトッププラグイン版のFlow Machines Proはまだ開発中のプラグインとなりますが、生成される内容はiPad版と同じということですので、もし興味がある方はiPad版をお試しいただければと思います。

AI作曲プラグイン「Flow Machines Professional」レビュー

今回は、ソニーコンピュータサイエンス研究所で開発中のデスクトップ・プラグイン【Flow Machines Professional】をお借りすることが出来たため、レビューを行っていきたいと思います。詳細:https://t.co/JpUGgNC1a7#DTM #AI #人工知能 pic.twitter.com/HL7B0pYdkr

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) January 17, 2022

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa