目指せ歌い手デビュー!「歌ってみた」の始め方④ 編集・ミキシング編 前編

避けては通れない編集・ミキシング!

「歌ってみた」の始め方シリーズ第4回は、前回レコーディングを終えたボーカルトラックを編集し、ミキシングへと進んでいきます。

ミキシングとは歌とカラオケをちょうどいい具合に混ぜ合わせるとともに、それぞれの音質自体を可能な限り高めることを目的とします。

一般的には非常に難しいプロセスと言われていますが、ここでは誰でもできる簡単な方法へと繋げていきます。

長くなったため前・後編に分け、今回が前編です。

※当記事は、動画を捕捉する情報を掲載していますので、ぜひ下記動画をご覧になってからお読みください。

歌ってみたの始め方 ④ 動画

複数のテイクからベストなボーカルトラックを作る

前回のレコーディング編では、上手く歌えたと思っても同じ箇所を何回か録音しておきましょう、というお話をしました。

それは、やはり人間のボーカルはテイクごとに違いがあり、後から聴き直してベストなものを選べた方がいいからです。

Studio Oneのテイクは1つのトラックの中に収められており、トラックのこのボタンで開いて、全体を見ることができます。

色がついているのが現在採用されているテイクで、白っぽくなっているのが不採用として保存されているテイクです。

ここで、各テイクの「S」ボタンを押して1つずつ比較してみましょう。

テイクは丸ごと入れ替えるだけでなく、部分的に採用することもできます。

採用したい部分をドラッグで選択するだけで、採用されます。

クロスフェードとタイミングの調整

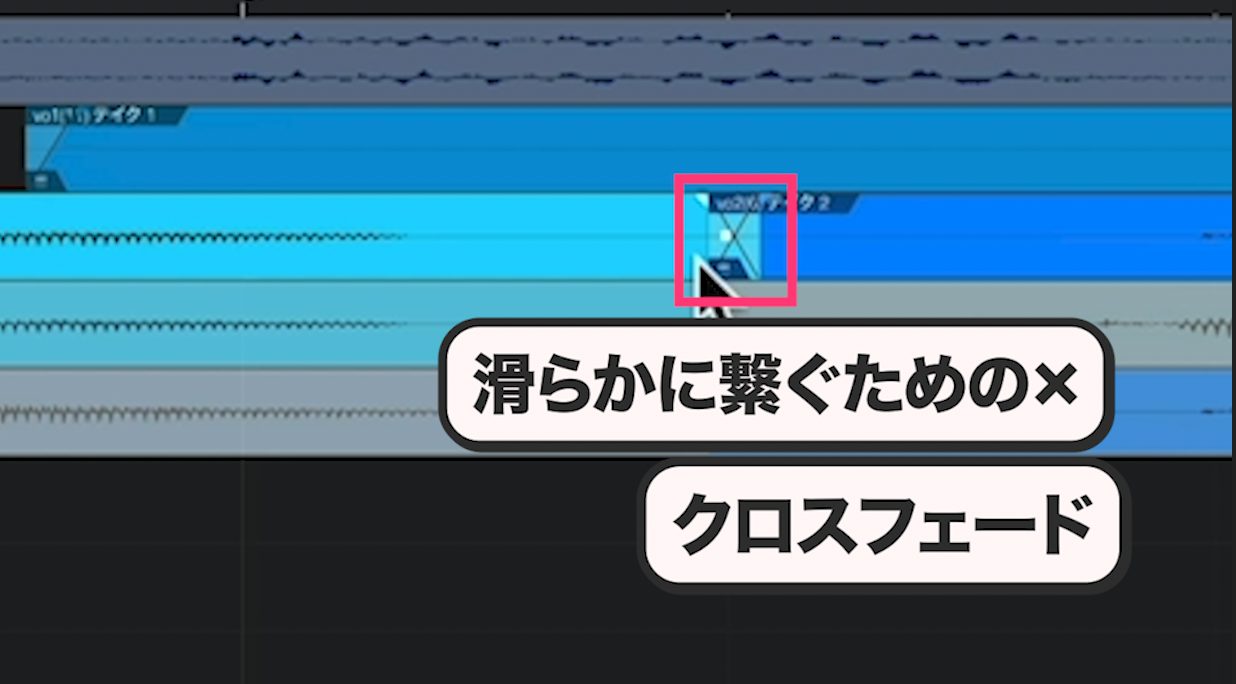

部分的にテイクを採用した際に、繋ぎ目が不自然になることを避けるため、Studio Oneでは自動的に「クロスフェード」というものが繋ぎ目に設定されます。

クロスフェードは意識しなくても自然に繋げてくれることが多いですが、もし違和感が発生した場合には、端をドラッグで幅を変更し最も自然に繋がるように調整することもできます。

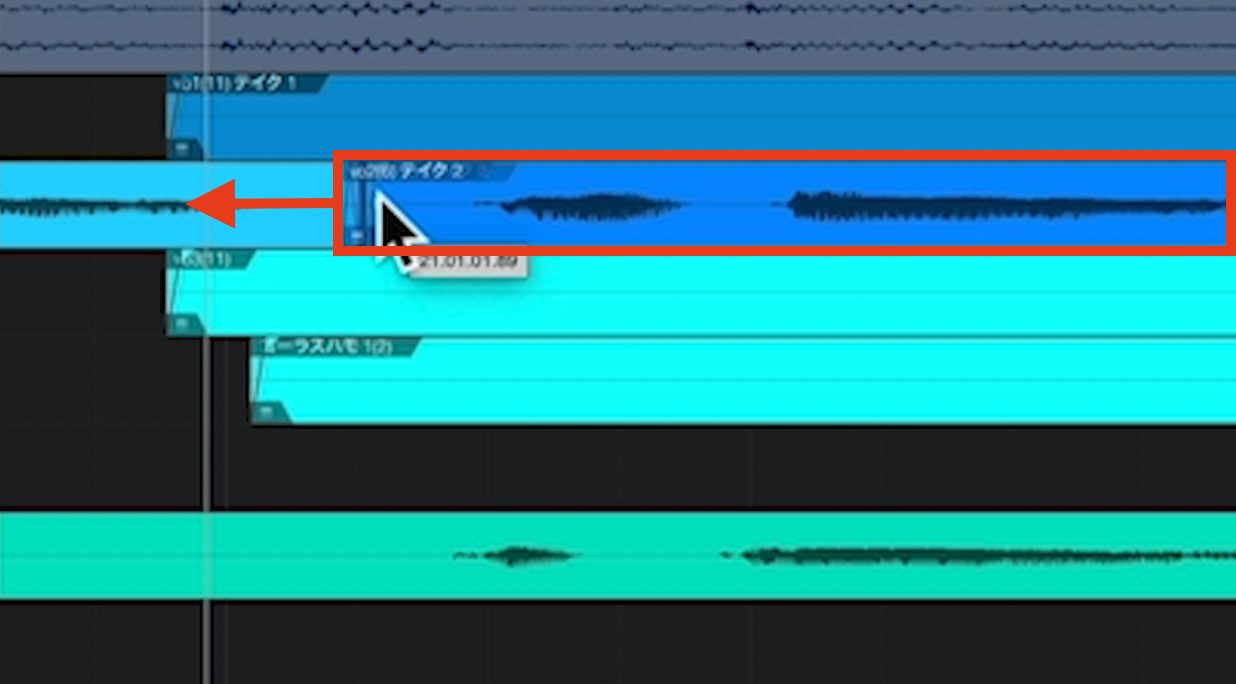

編集では、タイミングのずれもある程度直すことができます。

様々な方法がありますが、最も簡単なのは、レコーディングした単位で区切られている波形の塊(Studio Oneではイベントと呼び、他のソフトではリージョンと呼ばれることがあります)をドラッグして左右に移動させる方法です。

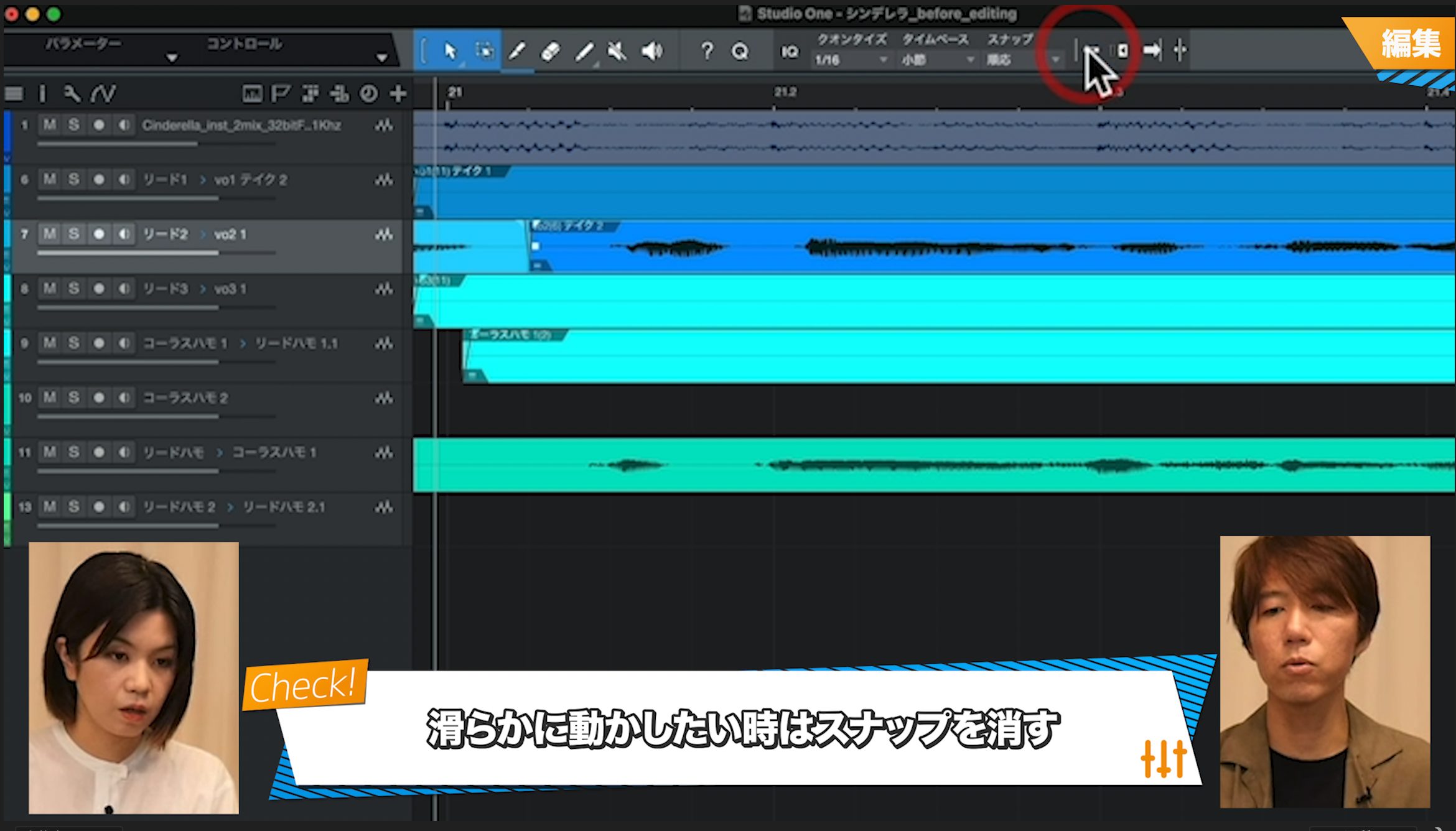

ずれと言ってもかなり微細なものがほとんどなので、細かな移動を行う際には、上のメニューにある「スナップ」というボタンをオフにして操作します。

ボリュームと左右パンの調整

編集が完了したら、いよいよミキシング作業に突入です。

ミキシングとはトラック同士の関係を整理したり、トラックの音をブラッシュアップすることで、全体の音質や聴きやすさを向上させる作業ですが、論より証拠なので、ミキシング前と後の音源を聴き比べてみて下さい。

▶︎ミキシング前

▶︎ミキシング後

明らかにミキシング後の方がプロっぽくなっていますね。

まずは、全く手をつけていないパンニング(左右の振り分け)について学んでおきましょう。

カラオケやメインボーカルについてはそのままセンターとすることが普通ですが、ハモりやコーラスについては左右に振り分けることもあります。その場合、音量フェーダーの上にあるパンナーを左右に動かすことで、位置を変えることができます。

なお今回は、次回扱う「エフェクター」と呼ばれるものを使って左右の振り分けを行いますので、パンニングは行っていません。

次に、カラオケやメインボーカル、ハモリなどの音量バランスを整えます。

レコーディング時にある程度は行っていると思いますので、ここからはしっかりバランスを詰めていきます。

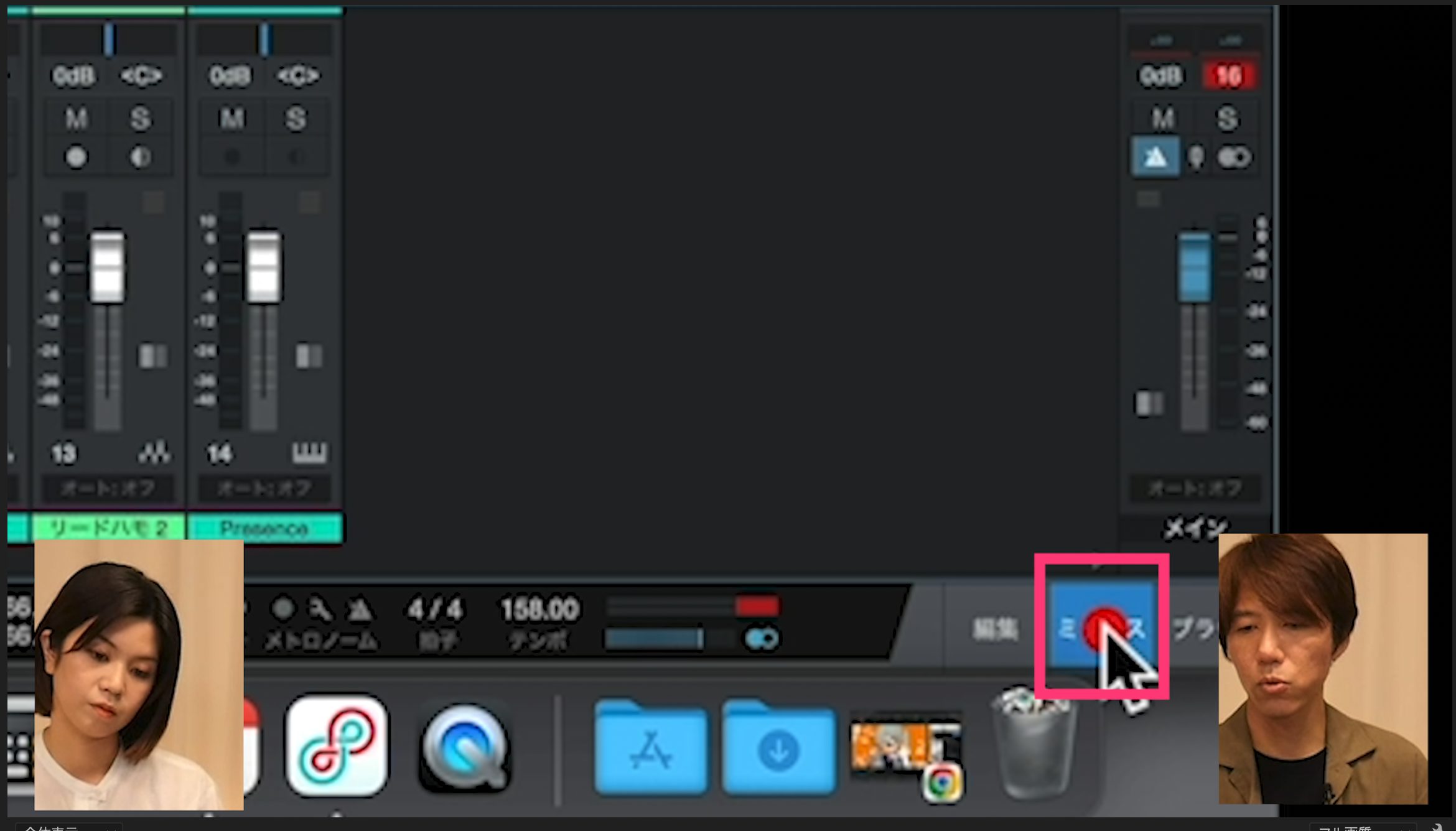

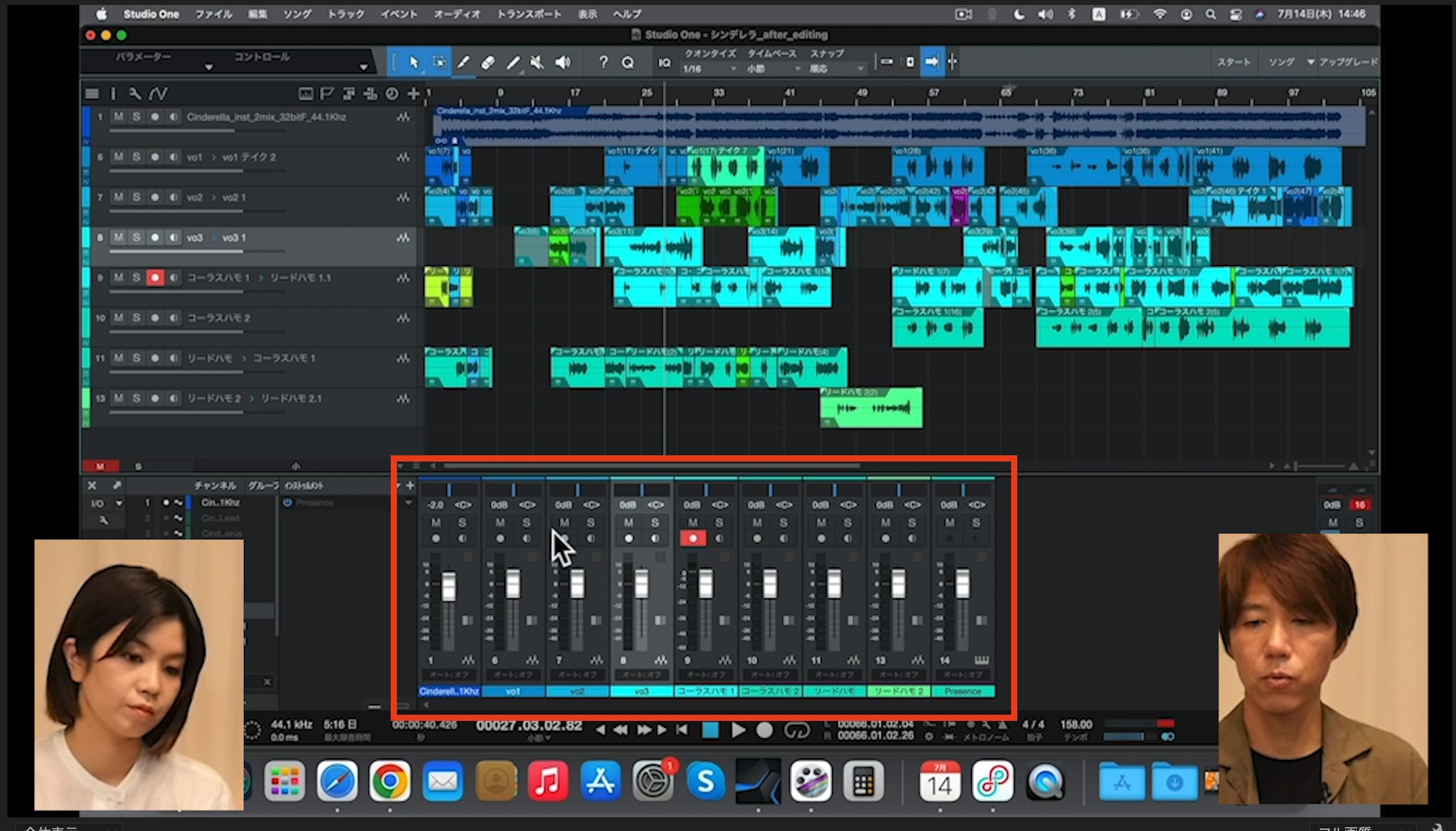

トラックのボリュームを調整するには、画面右下の「ミックス」というボタンを押し、画面下部にミキサー(ミックスコンソール)を表示します。

ミキサーは、このように各トラックを横に並べて一覧することができ、各トラックのボリュームフェーダーを上下させてバランスを取ることができます。

ボリューム調整の際にまず注目すべきは、全部の音が混ざり合って出力される最終的な音量(Studio Oneの場合は「メイン」トラックの音量)です。

ここが大きすぎると音割れとなり、作業中の音質の劣化に繋がったり、仕上げの工程がやりにくくなります。

メイントラックが音割れしている(赤い正の数字が表示されている)場合、メイントラックのフェーダーを下げるのではなく、その他のトラックを全て選択してフェーダーを下げます。

全て選択の際は、端のトラックを選択後に、もう一方の端のトラックをShiftキーを押しながら選択します。

全体を適度な音量とすることができたら、次にトラック同士のバランスをとっていきます。

カラオケとメインボーカル、メインボーカルとハモリ、という風に、トラックソロ機能を使いながら主要なトラックとそれ以外のバランスを一つ一つ取っていくことで、全体のバランスが整っていきます。

以上、「歌ってみたの始め方」企画第4回として、編集・ミキシングのプロセス(前編)をお送りしました。

後編ではプラグイン・エフェクトと呼ばれる便利なツールを使用し、一気にハイクオリティなサウンドに変貌させます。

ぜひお楽しみに!!

「歌ってみた」の始め方 ④ 編集・ミキシング編 前編

今回はボーカルトラックを編集し、ミキシングへと進んでいきます。一般的には難しいプロセスですが、ここでは誰でもできる簡単な方法へと繋げていきます。動画:https://t.co/5HRnKcKxa9#DTM #歌ってみた pic.twitter.com/UthOi9DtJj

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) October 17, 2022