Ableton Live 11 新機能解説 ユニークで音楽制作に役立つ機能が多数追加

MIDI/エフェクト/レコーディングなど 幅広く新機能が追加

エレクトロ系の楽曲ジャンルに長けた人気のDAWソフト Ableton「Live 11」が発表されました。

MIDI/オーディオ/エフェクト/録音など幅広く新機能が加わっています。

製品の発売は2021年上旬とのことですが、一足先にBata版の製品を使用することができました。

この中で特に便利で有益と感じた機能を厳選して解説していきます。

また、現在Live 10を20%オフで購入できるセールが行われています。

この期間中にLiveを購入することで、リリース日からLive 11が無料で使用できるようになりますので是非チェックしてみてください。

Ableton Live 11 新機能解説 動画

※画面はBata版となっており、実際に本リリースされるものと異なる可能性がございます。

メーカーサイト : https://www.ableton.com/ja/live/

編集/レコーディング/オーディオ系の新機能

制作時にとても頼りになる支援機能が多数追加されています。

コンピング機能

レコーディングの演奏を録りため、各テイクごとに保存することができる機能です。

各テイクの良い部分を繋ぎ合わせてベストテイクを作成することも可能です。

ここでは特定の小節をループレコーディングすることを想定して機能を使用していきます。

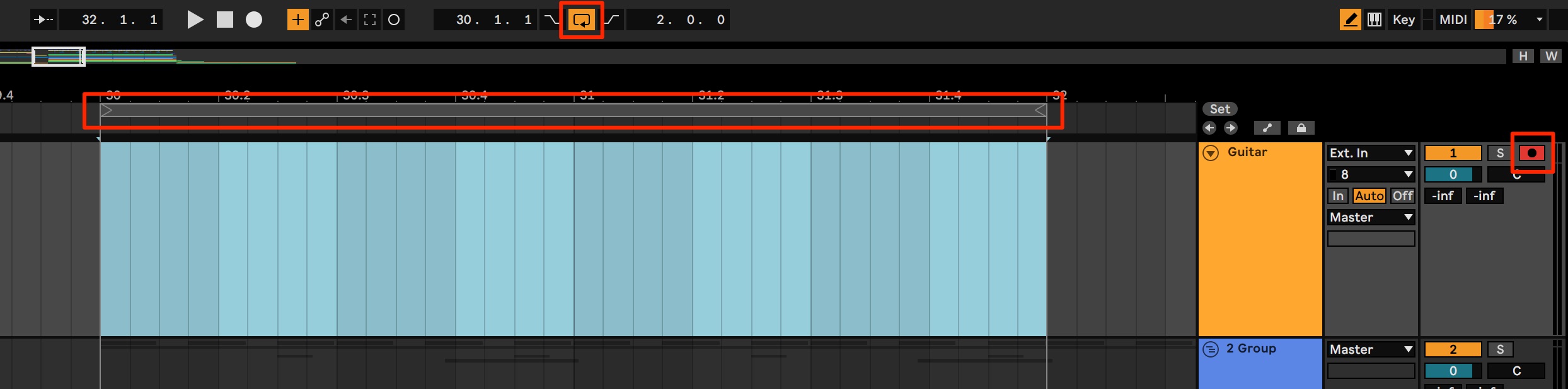

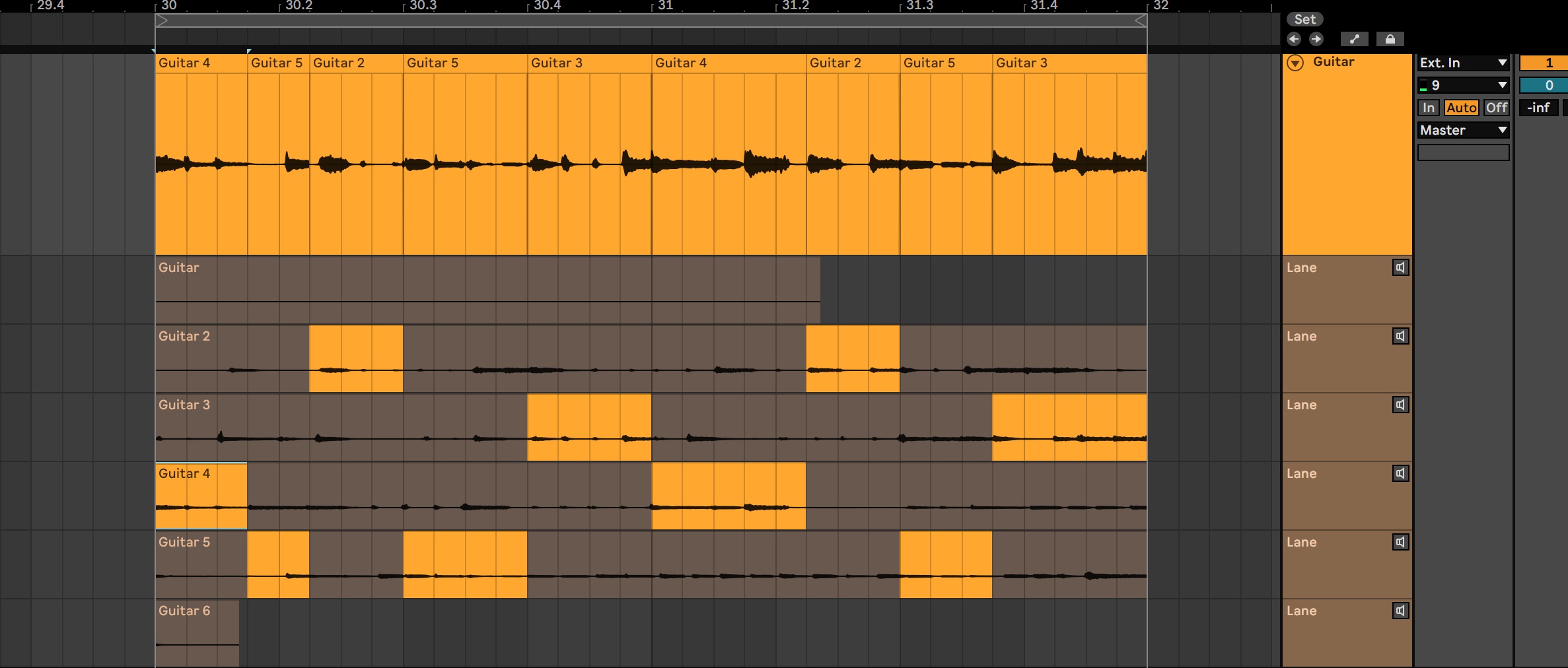

このようにループ範囲を指定してオーディオレコーディングを行います。

納得できる演奏がレコーディングできるまで、再生を止めずにレコーディングを繰り返し続けます。

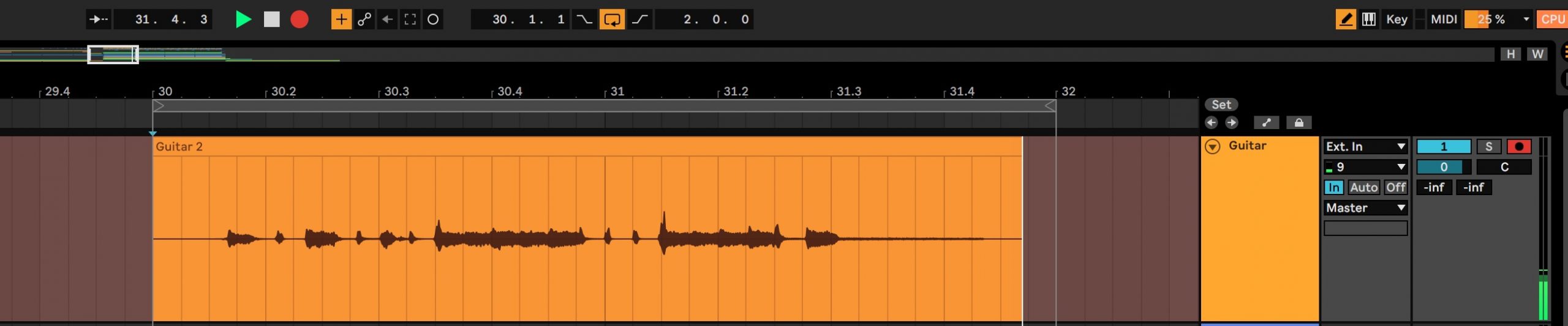

演奏が終わった後は、レコーディングを停止します。

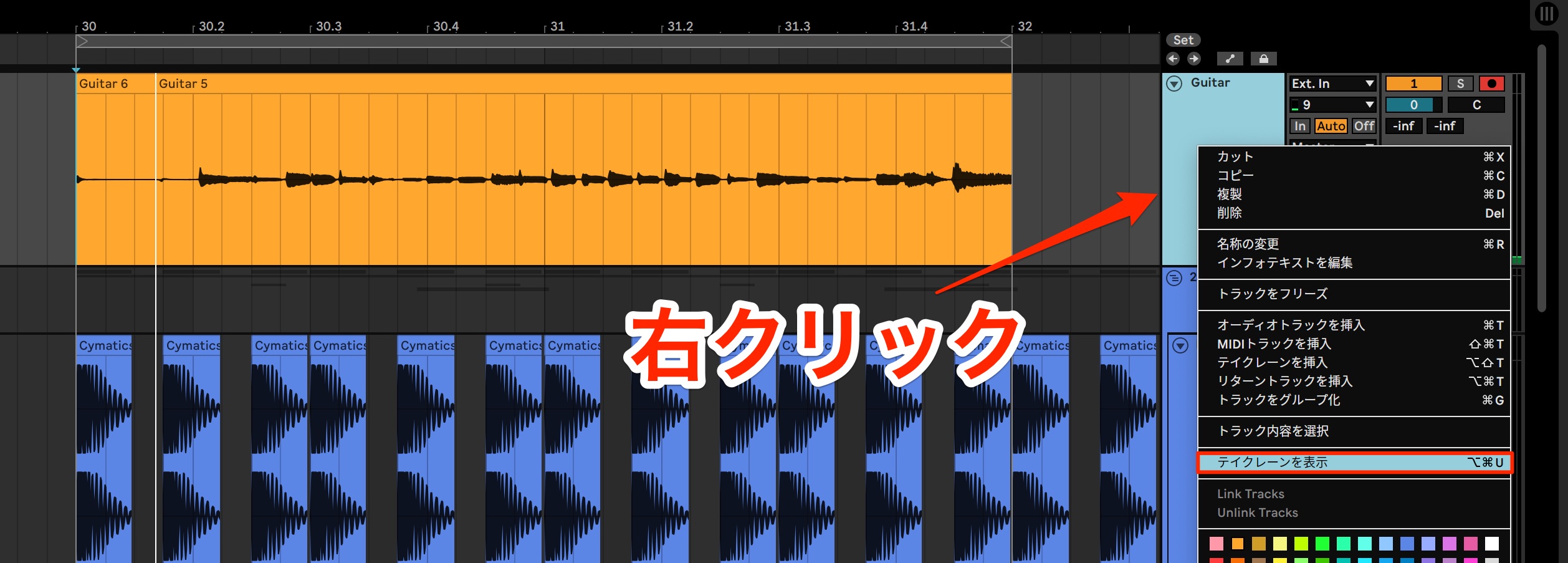

レコーディングトラックを右クリックして「テイクレーンを表示」を選択します。

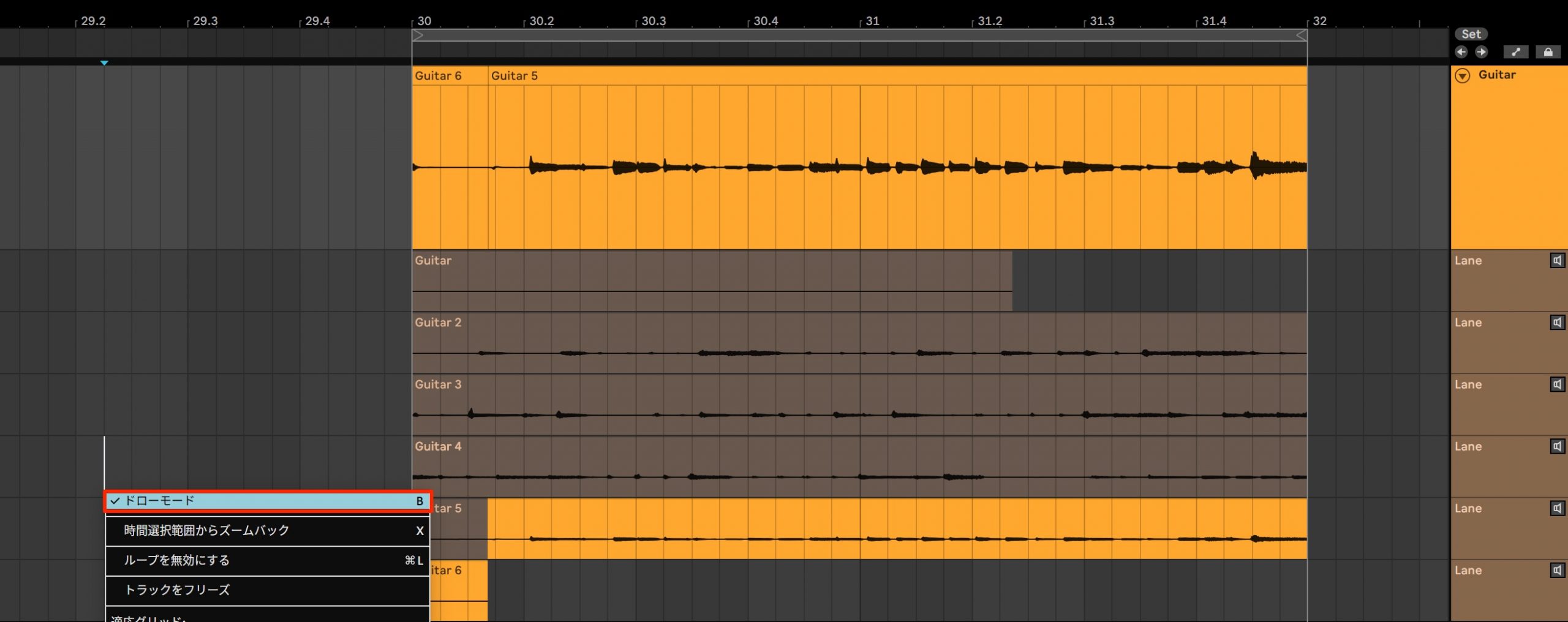

このようにループレコーディングを行った全トラックが表示されます。

一番上のトラックが再生の対象トラックということを表しています。

また、各レーンの右にあるスピーカーアイコンからテイクのサウンドを確認することも可能です。

これらテイクから好みの部分を指定してベストテイクを作ります。

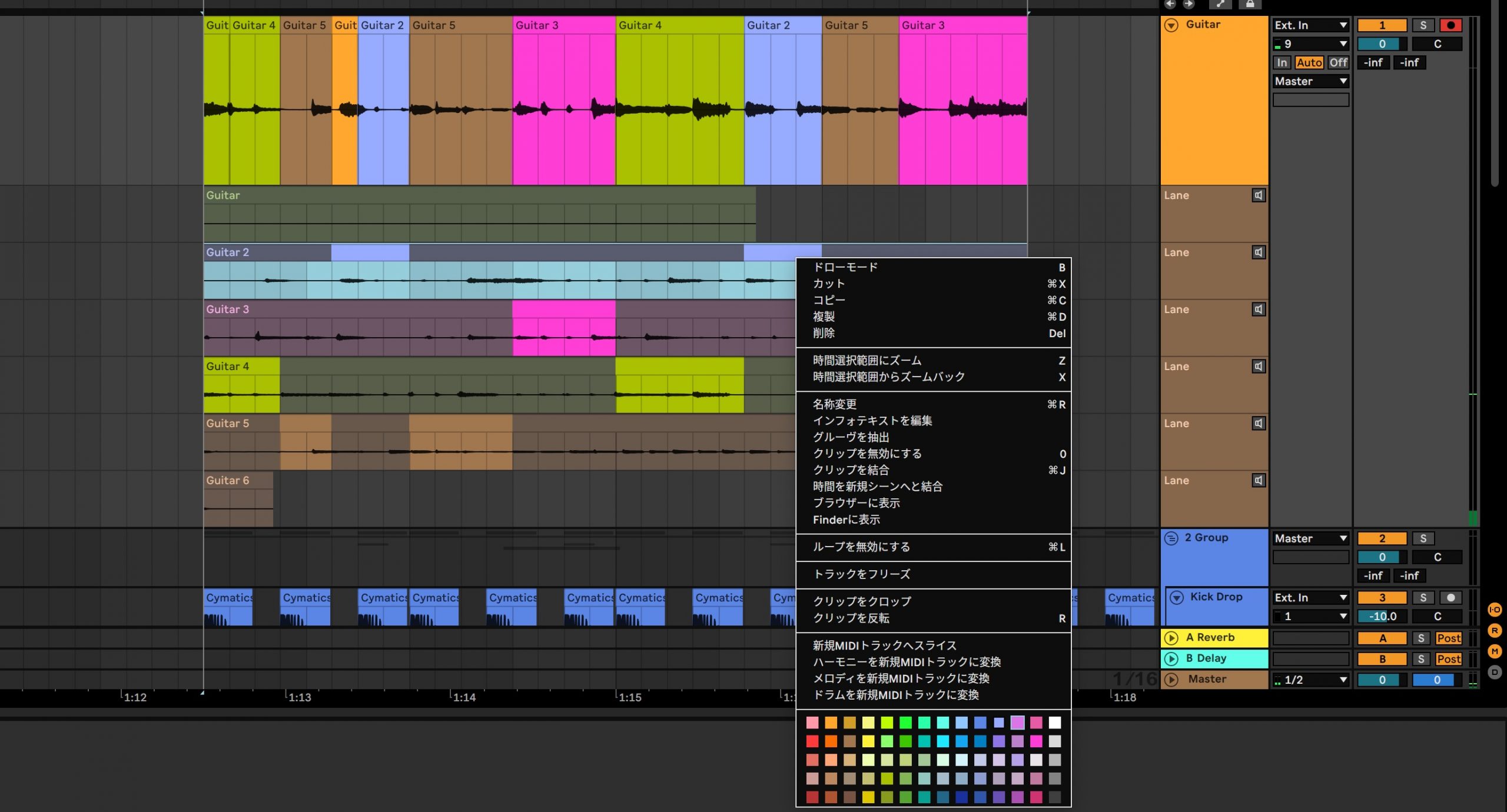

右クリックメニューから「ドローモード」を選択します。

このようにテイクの一部分をドラッグすることで採用する部分を指定します。

この際に各テイクへカラーを適用しておくと、テイク内の使用部分が一目瞭然となるため便利です。

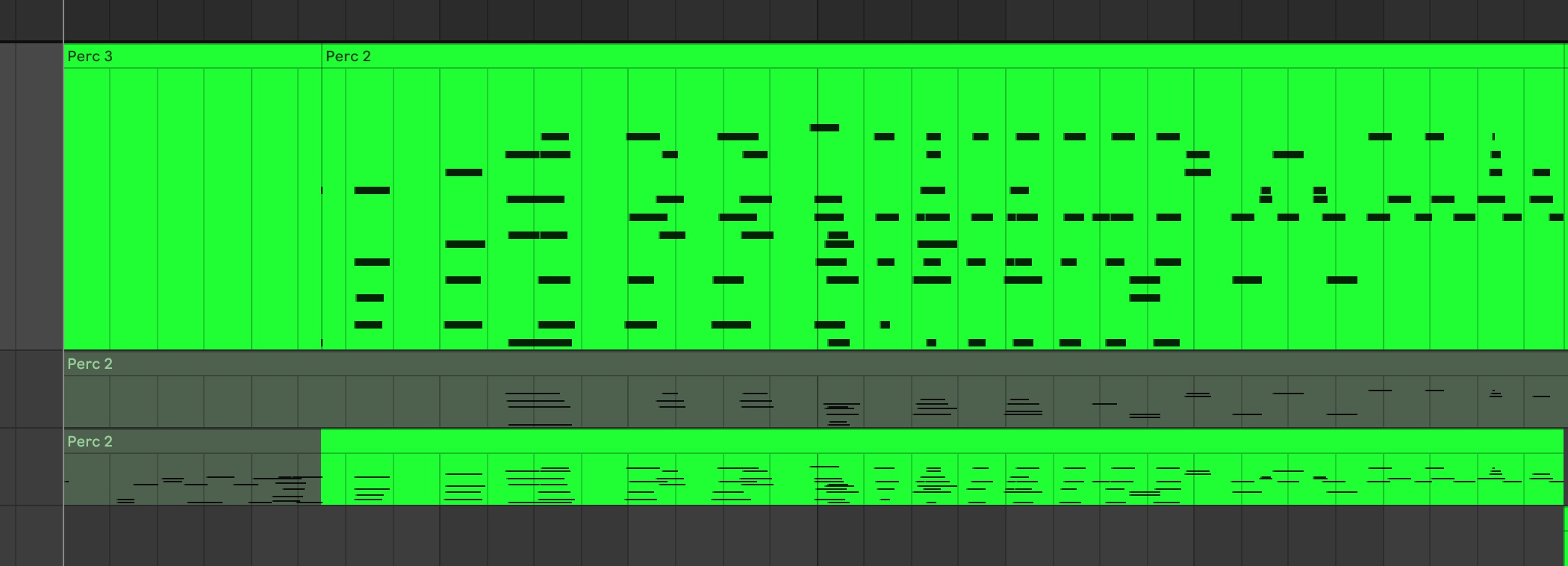

もちろん、このコンピング機能はMIDI演奏でも使用可能です。

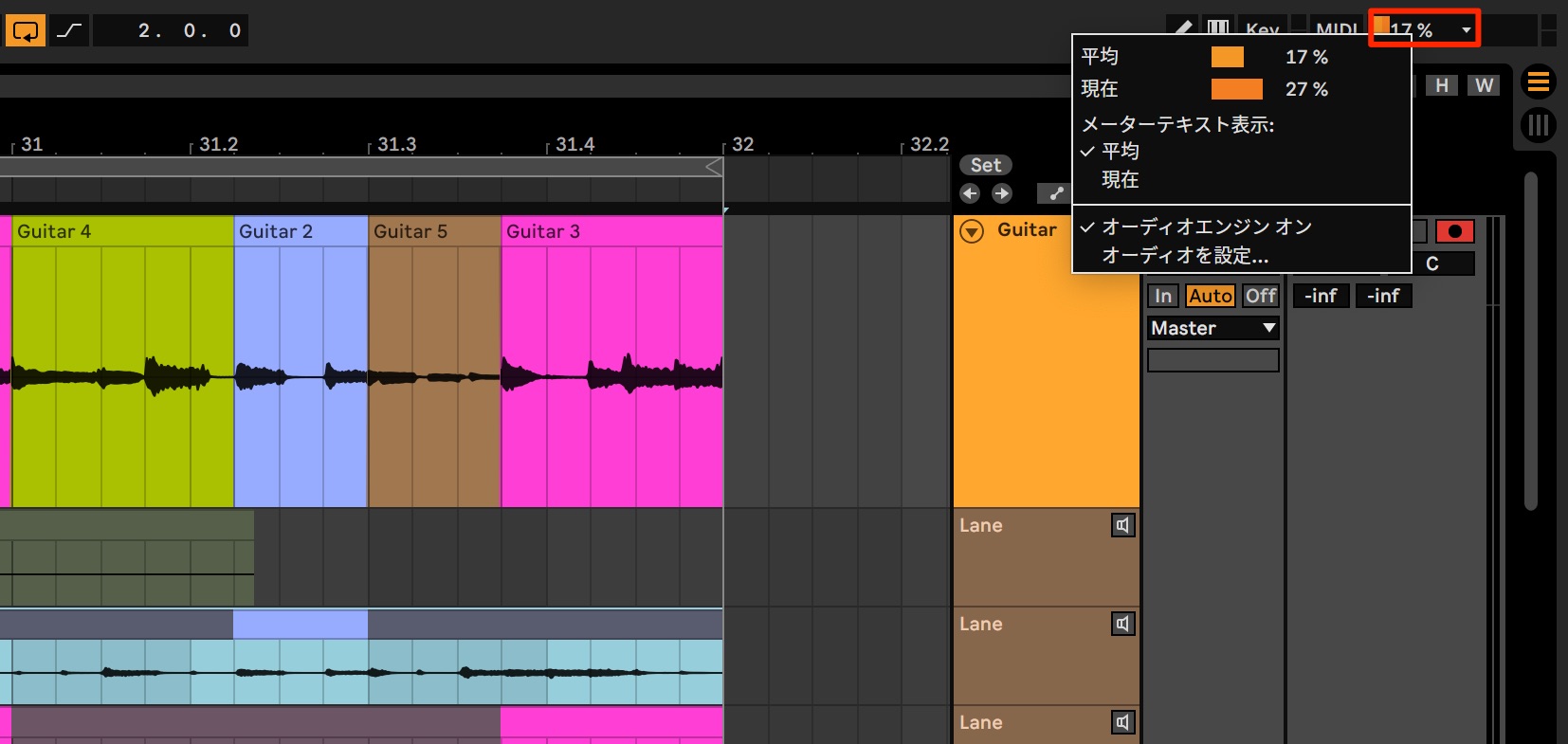

CPU使用率を細かく確認できるメーター

パソコンのCPU使用率をチェックできるメーターにも進化しています。

右上に配置されたCPUメーターをクリックして「平均/現在」のCPU使用率をチェック可能となっており、常時表示しておくCPU値も「平均/現在」から選択可能です。

またCPU使用率をトラック別に確認することも可能です。

上メニュー「表示」→「パフォーマンスインパクト」を選択します。

このようにトラックの下にCPUメーターが表示され、負荷の高いトラックを素早く把握可能です。

リアルタイム演奏にプロジェクトテンポが追従

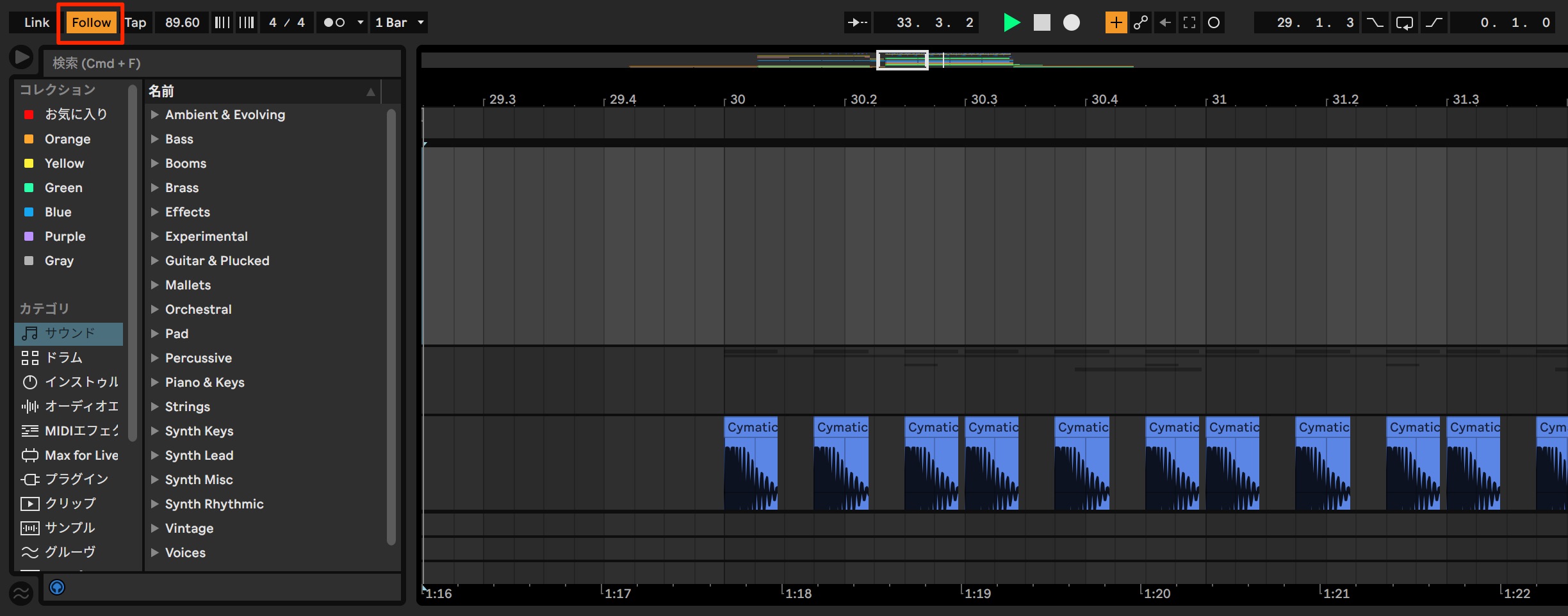

リアルタイムで演奏されたオーディオ入力信号にLiveプロジェクトの演奏が自動的に追従するユニークな機能です。

例えばライブ演奏で、ドラマーのテンポ感にプロジェクトの再生を合わせるという使い方も可能になります。

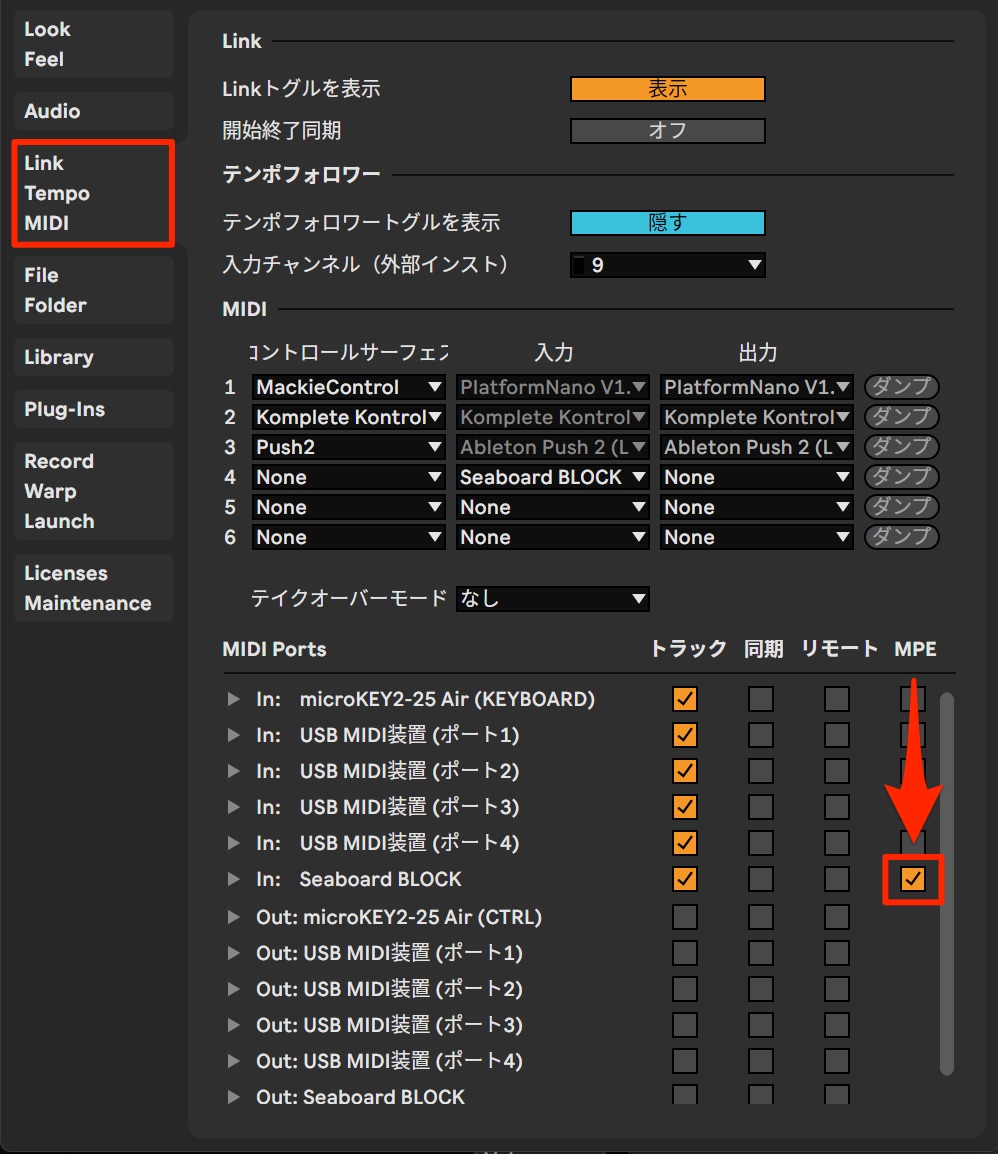

環境設定から「Link Tempo MIDI」タブを選択します。

- テンポフォロワートグルを「表示」に変更します

- 生演奏が入力されるオーディオインターフェイスのチャンネルを指定します

後は「Follow」を点灯させ楽曲を再生します。

上記で指定した入力チャンネルに入ってきた演奏に合わせてプロジェクトテンポがリアルタイムで変化していきます。

MIDI系の新機能

MIDI系も実用的な機能が充実しています。

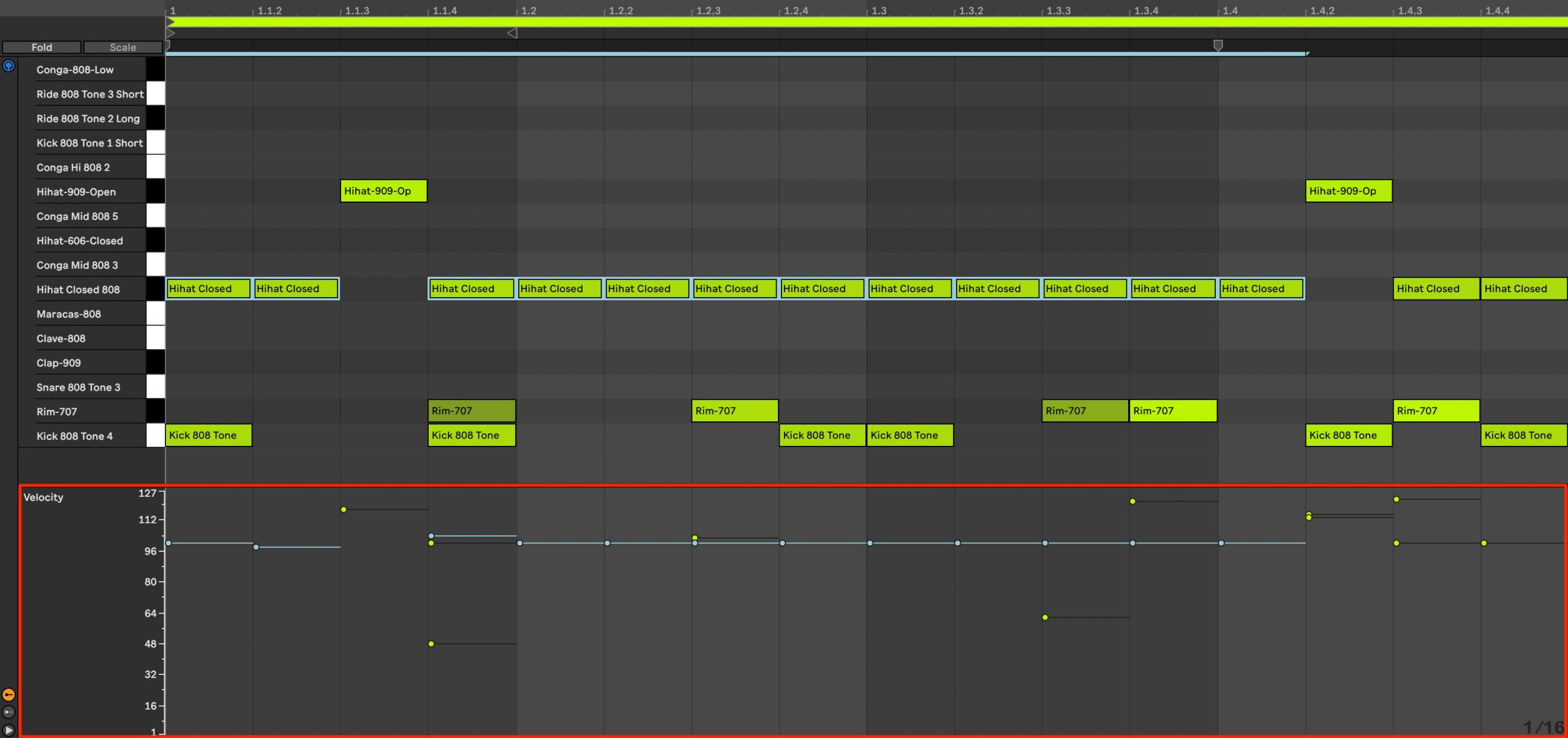

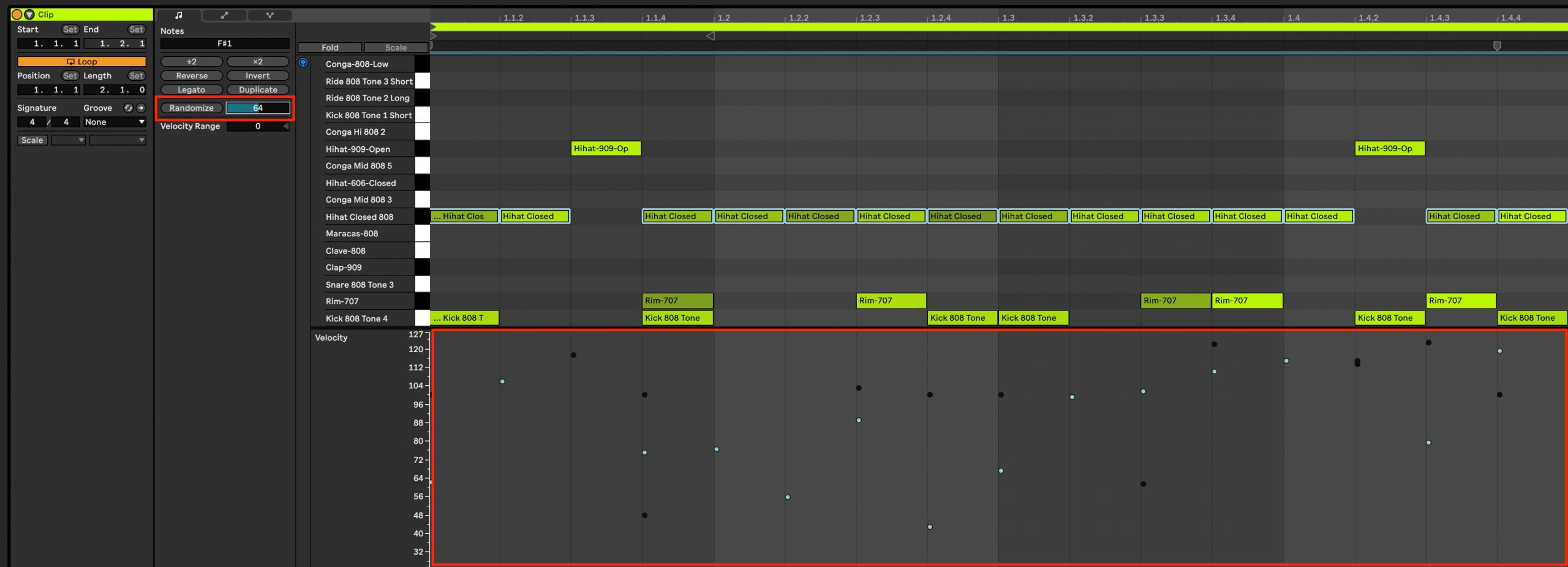

ベロシティの視認性が向上/ランダマイズ機能も搭載

ベロシティ値の表示に改善が加えられ、各ノートのベロシティが把握しやすくなっています。

また、選択したノートベロシティをランダムに変化させる「Randomaize Velocity」も搭載されました。

対象のノートを選択してランダム度合いを指定します。(値が高くなるほどランダム量が増える)

「Randomize」ボタンを押す度にノートベロシティ値が変化します。

演奏に人間味や自然な揺れを与えることが可能です。

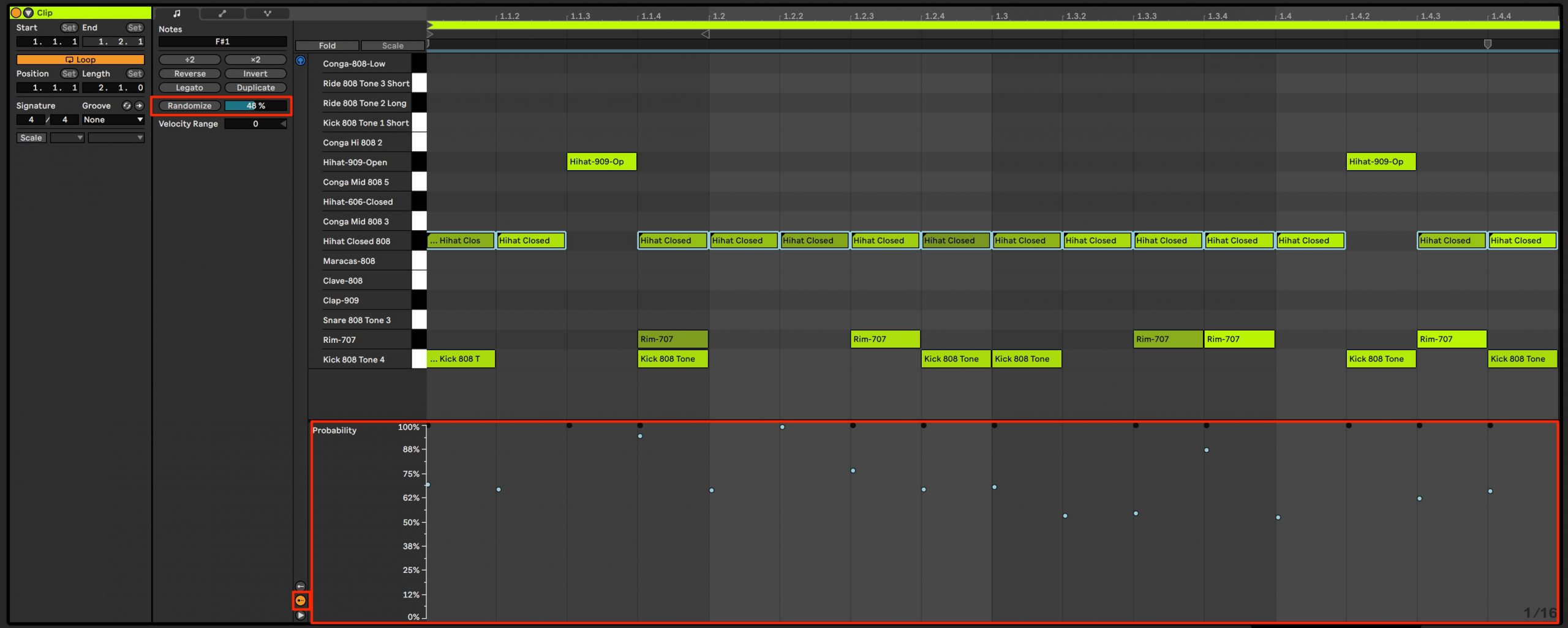

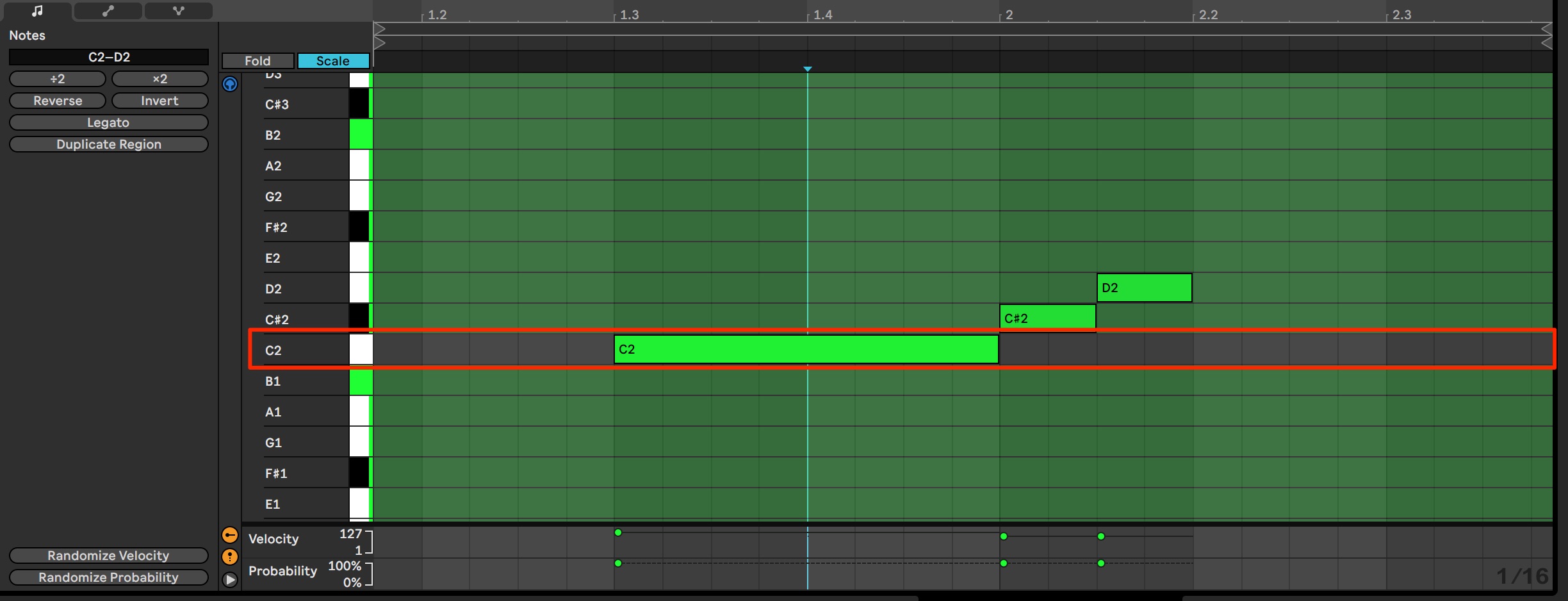

ノートが演奏される確率をコントロール「Probability」

記録されたノートが演奏される確率をコントロールする「Probability」が搭載されました。

値を下げるほど演奏(再生)確率が減っていきます。

同じ小節をループ再生したとしても、演奏結果が変わるため偶然性を利用したフレーズ効果を狙うことも可能です。

ベロシティと同様にランダマイズにも対応しています。

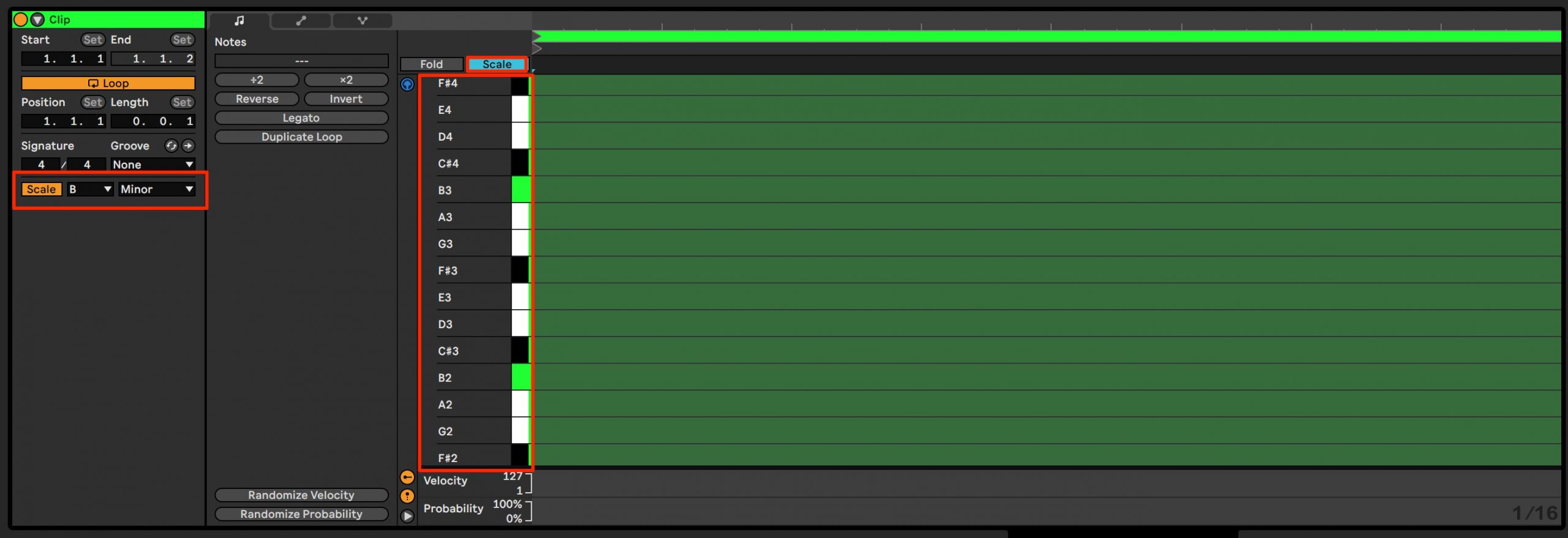

MIDI入力を支援するスケール機能

楽曲のキー/スケールに合わせてノートエディタに表示するスケール機能が装備されました。

左の「Clip」からキー/スケールを指定して「Scale」を点灯させます。

その後に、キーの上に配置されている「Scale」も点灯させることで、表示されるノートが絞り込まれます。

音楽理論が苦手という方も安心して打ち込みが行えます。

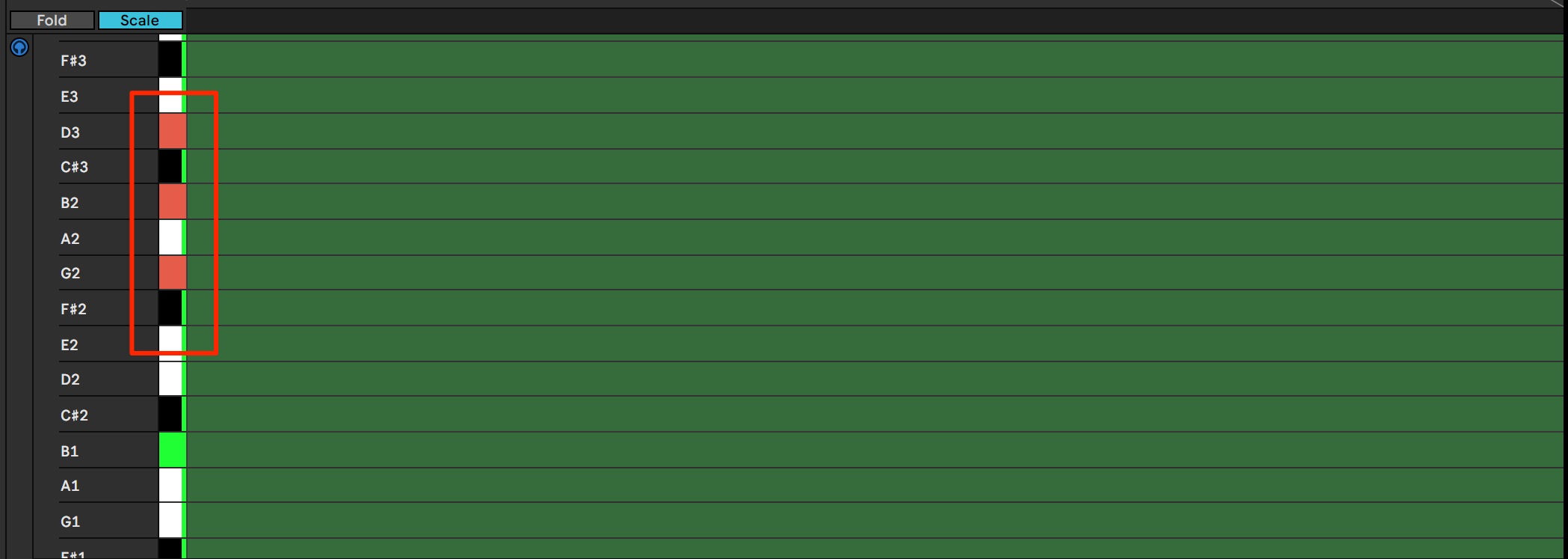

MIDIキーボードからスケール構成音を入力すると、キーボードが赤くハイライトされます。

逆に構成音ではないノートを演奏した場合、キーボードの見た目は反応せず、ノートサウンドのみが鳴ります。

リアルタイムレコーディングでスケール構成音以外のノートを記録すると、このようにノートの背景は無色で表されます。

この辺りの表示もとても分かりやすいですね。

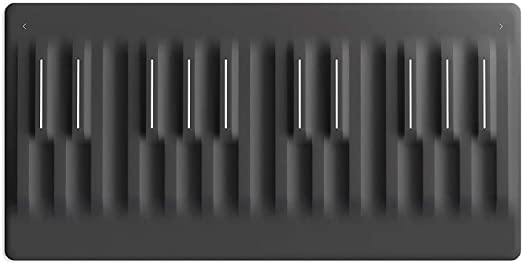

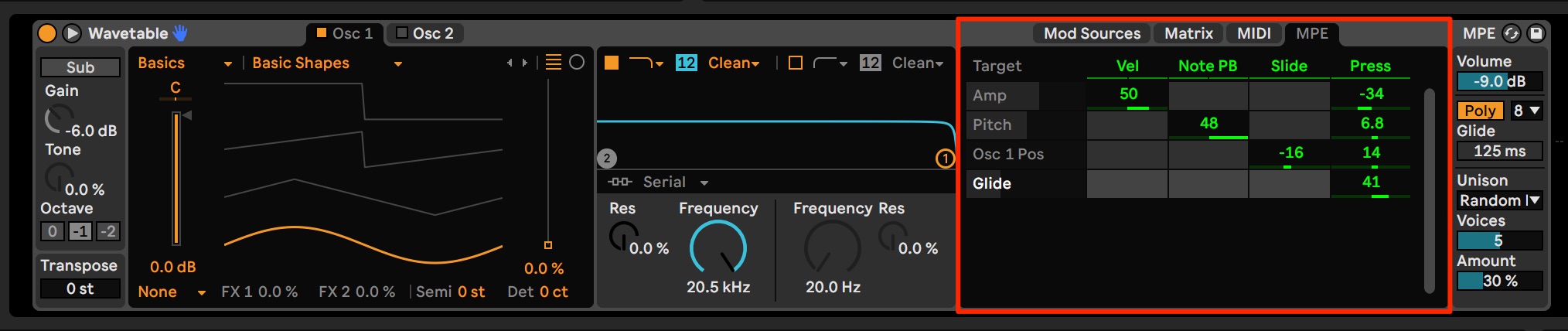

ポリフォニック・エクスプレッション(MPEに対応)

ノート毎に複数のMIDI CCをコントロール/記録できるMPEに対応しました。

このMPEに対応する純正デバイスは「

Wavetable」「Sampler」「Arpeggiator」です。

その他、MPE対応のサードパーティー製プラグインも動作します。

MPEを使用するためには、環境設定のMIDI項目から対応するMIDIデバイスに対してMPEを有効にしておく必要があります。

用意された「MPE」タブから演奏の効果を指定可能です。

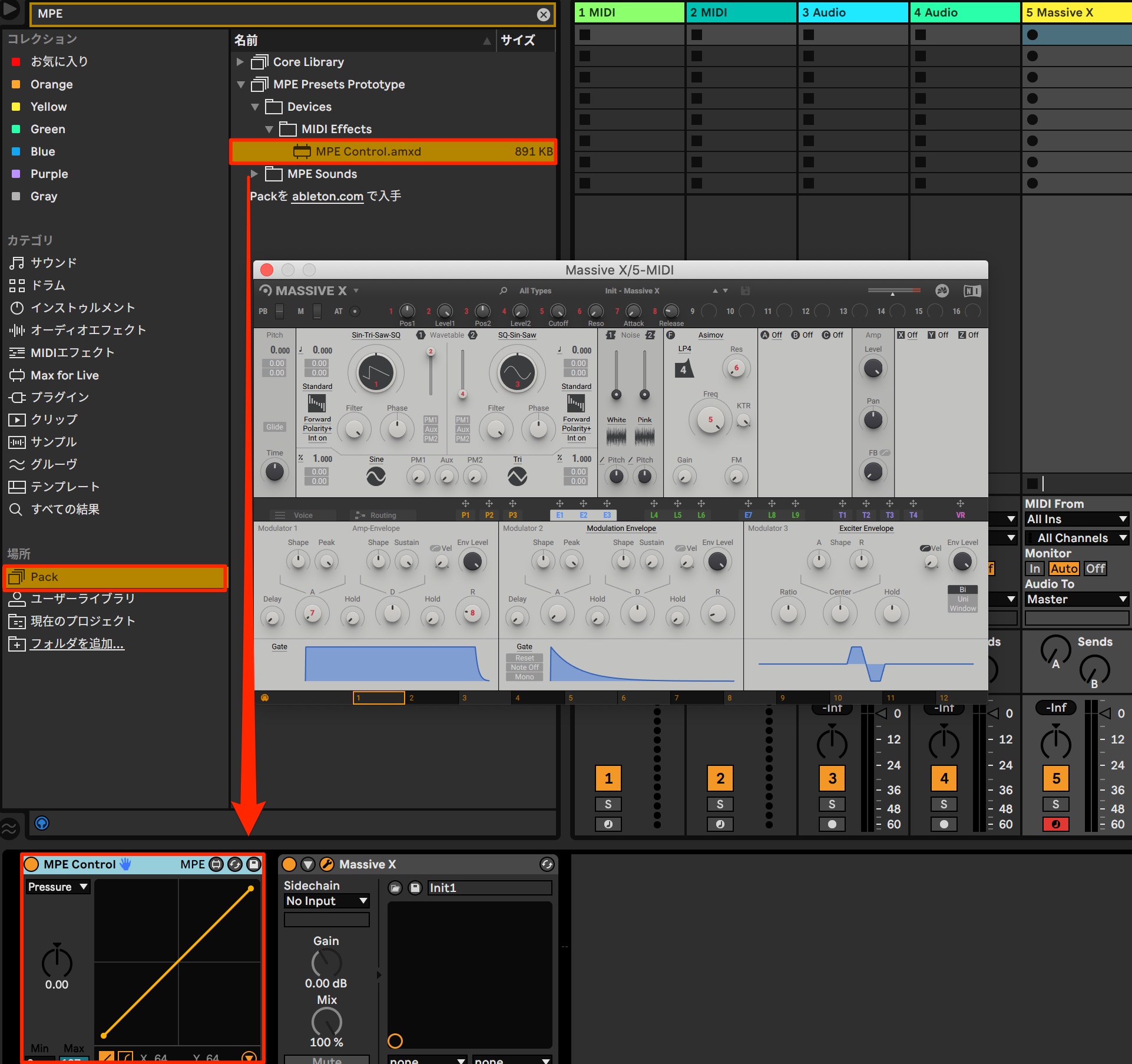

また、「Max For Live」にもMPEコントローラーが収録されるため、ご自身で細かく効果を作成することも可能です。

また、サードパーティのシンセをコントロールすることも可能です。

「Pack」→「MPE Presets Prototype」→「Devices」→「MIDI Effects」→「MPE Control.amxd」を適用します。

デバイスの下に配置されている矢印をクリックして各コントロールを有効にします。

- Press : AT(アフタータッチ)

- Slide : Mod(モジュレーション)

- Note PB : PB(ピッチベンド)

となっています。

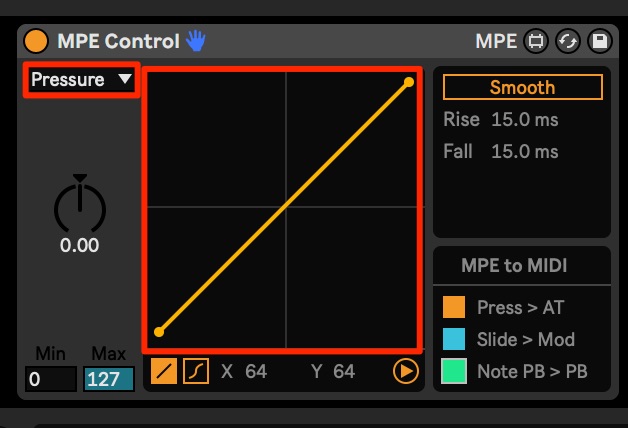

各項目を選択して効果のカーブを調整することも可能です。

使用するシンセで設定が異なりますが、各項目を好みのパラメーターにアサインすることで、MPEデバイスの演奏と連動するようになります。

エフェクト系の新機能

新たな音源/エフェクトも追加され、便利なコントロール機能も装備されました。

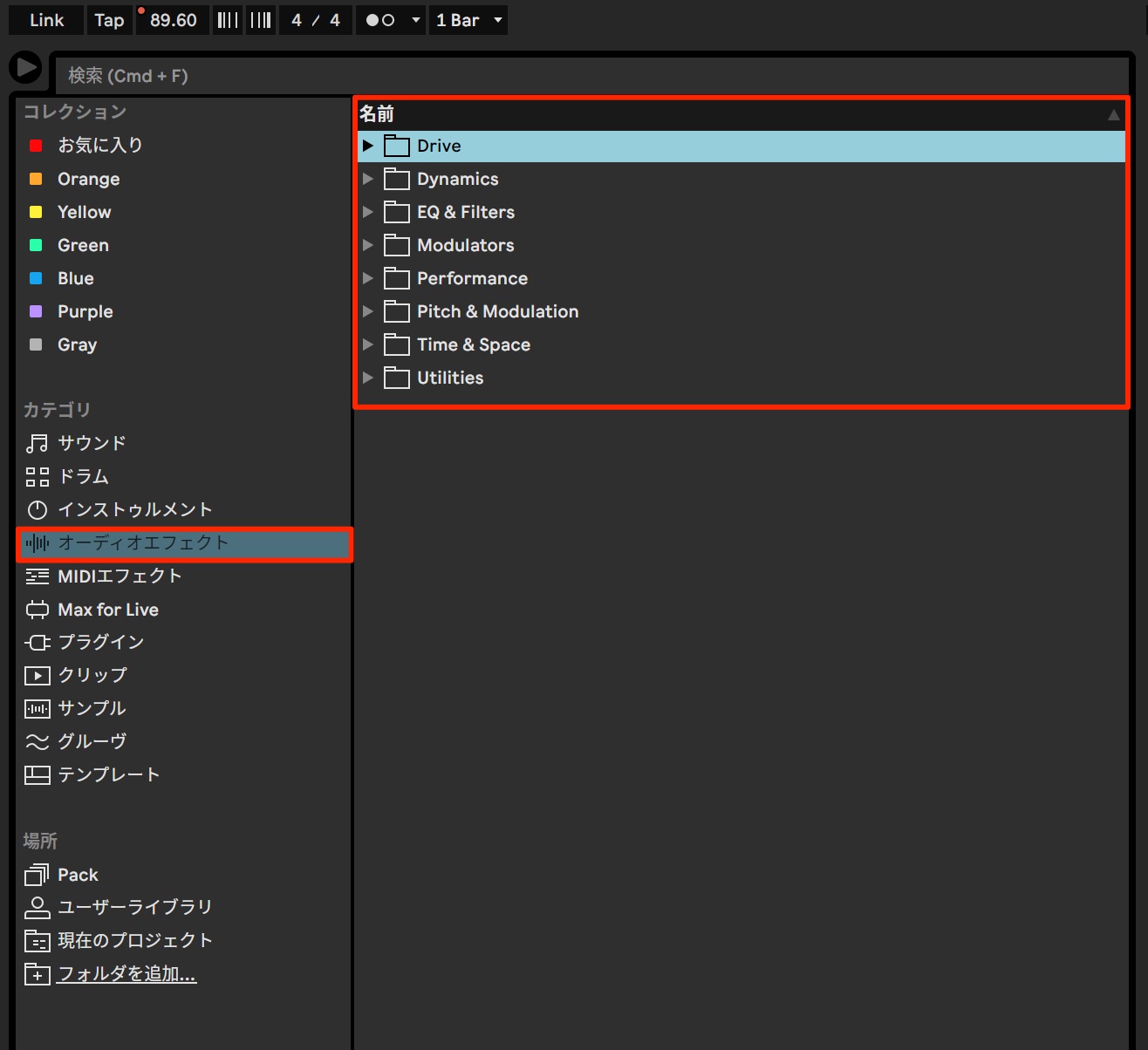

オーディオエフェクトをカテゴリー別で表示

オーディオエフェクトが種類別にソーティングされるように改良されています。

目的のエフェクトをとても探しやすくなります。

パラメーター値を記録/呼び出せるバリエーション機能

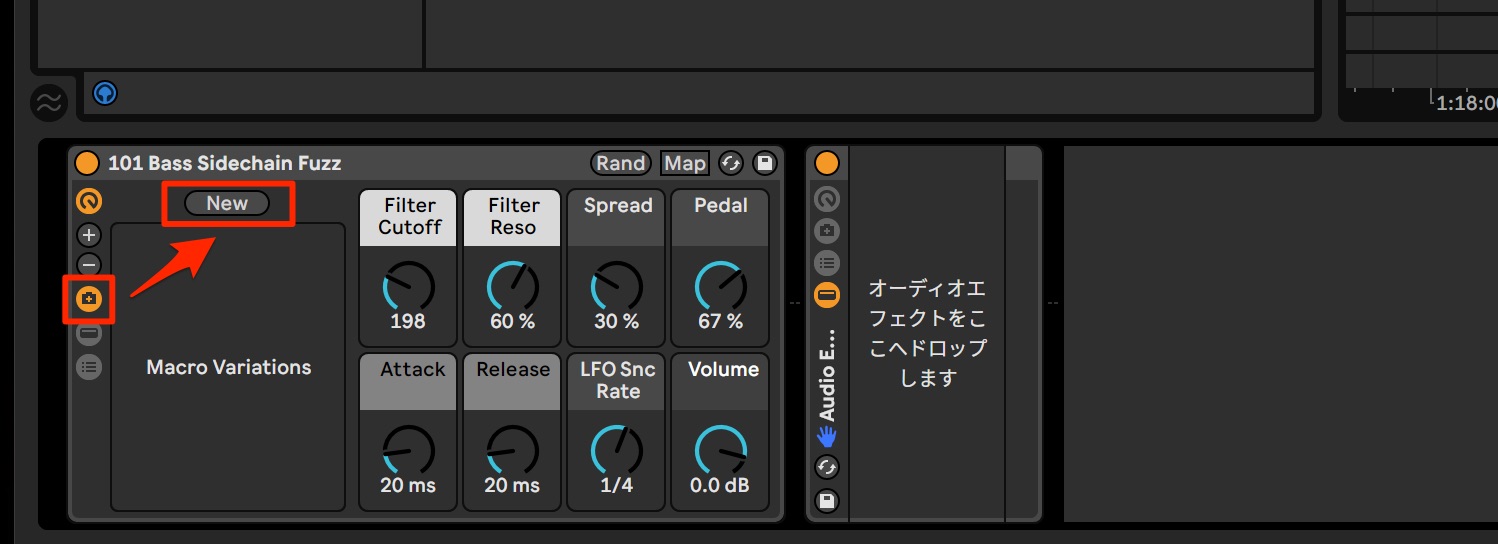

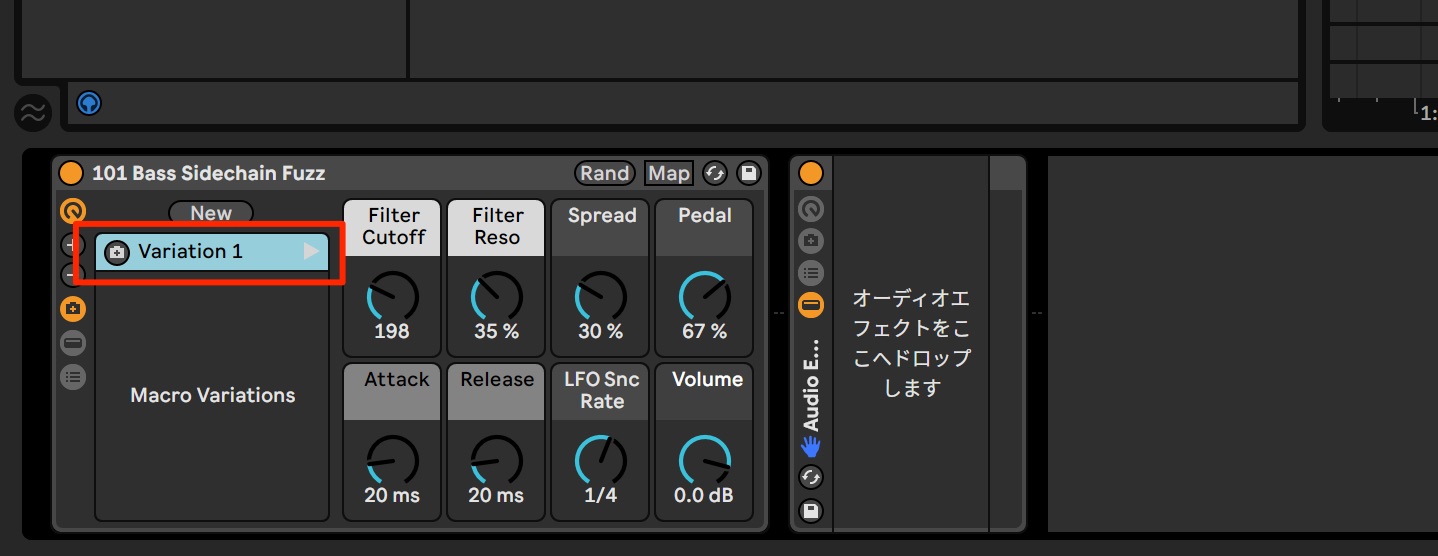

インストゥルメントのパラメーター状態を記録し、瞬時に呼び出すことができる「マクロバリエーション機能」が追加されました。

異なる設定のサウンドを作成して聴き比べるという際にも便利です。

保存したい状態ができた後、「マクロバリエーション」ボタンを押します。

表示される画面から「New」をクリックします。

このように現在のパラメーターがバリエーションとして記録されます。

バリエーションの右に配置されている「▷」を押すことでパラメーターを記録した状態に復元可能です。

このように複数のバリエーションを作成できるほか、左の「+」から現在の設定でバリエーションを上書きすることも可能です。

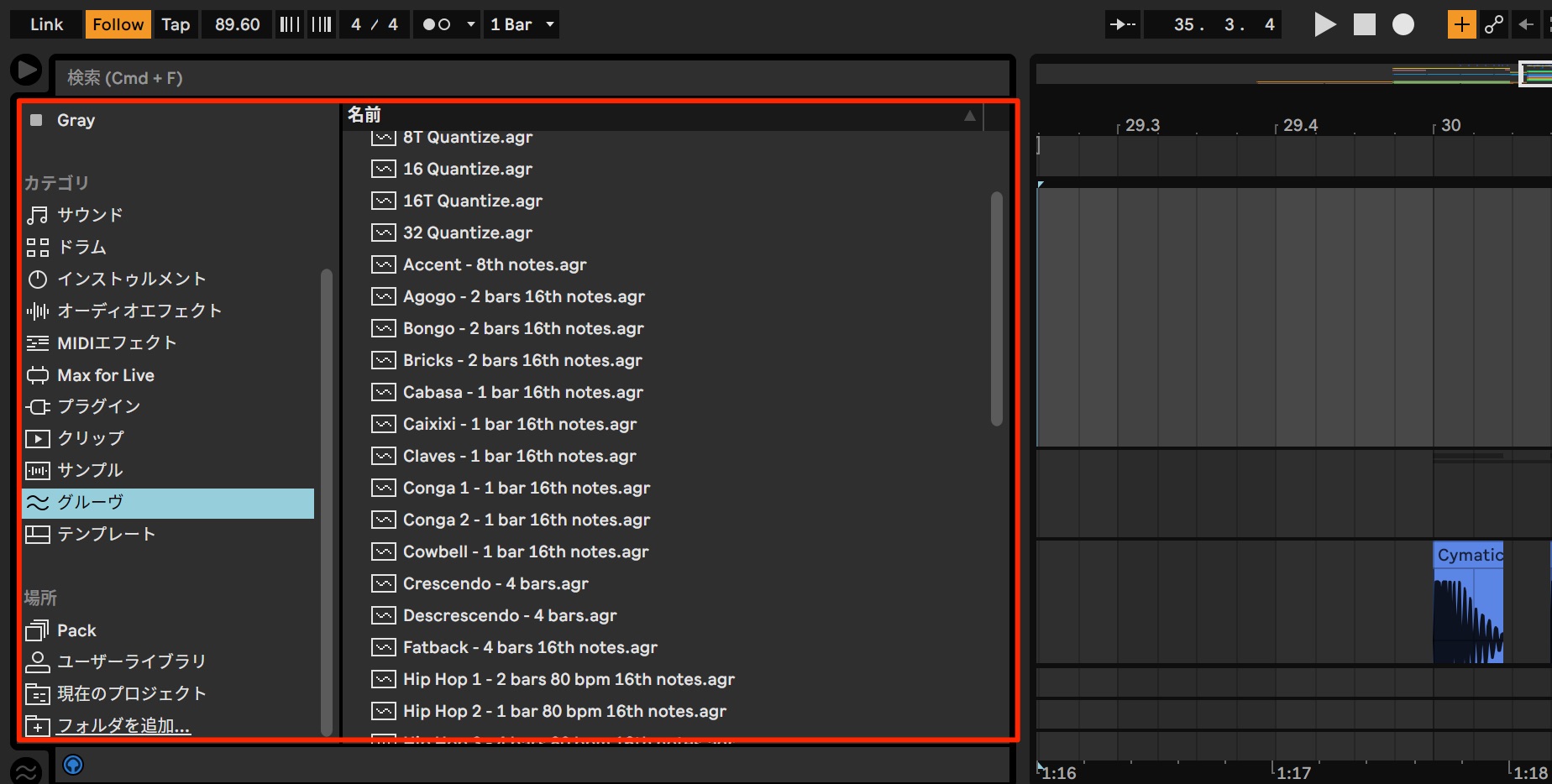

付属するコアライブラリがアップデート

最先端のエレクトロミュージックに対応した付属のコアライブラリもアップデートされます。

ドラムキット/インストゥルメント・ラック/オーディオエフェクト・ラック/グルーヴ/プリセット/ループなどが追加されます。

また、サウンドPackも新たな音源やプリセットがリリースされる予定です。

新しく追加されるエフェクト/音源

現段階で予定されている新エフェクトをご紹介いたします。

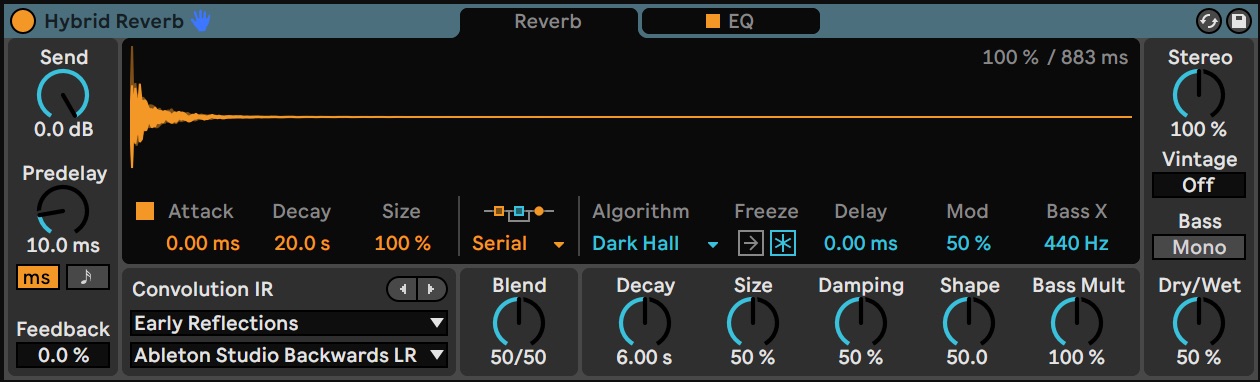

Hybrid Reverb

コンボリューションリバーブとアルゴリズミックリバーブを組み合わせ、あらゆる空間を表現。

EQ/定位コントロールなど、リバーブに必要なパラメーターも全て備わっています。

Spectral Time

金属的なエコーや、周波数変調を加えたリバーブのような効果を生み出します。

より細かなサウンドメイキングを行うために用意された、テンポ同期やエフェクトも適用可能です。

その他には、下記のエフェクト/音源も収録されます。

- 入力音の構成を組み替えてサウンドを生成する「Spectral Resonator」

- 自然界の物理現象から着想を得て開発された「Inspired by Nature」

- 最新のボーカルサンプル集、声を使って演奏するインストゥルメント「Voice Box 」

- 自然な音と人工的な音を重ね合わせ、情感豊かな響きを奏でる音源「Mood Reel 」

- 多彩な聞き心地の持続音サンプル、自動生成されるノイズ、マルチサンプリングした楽器音、実験的な音作りを可能にするデバイスやエフェクト・ラックなどを豊富に収録「Drone Lab 」

- 閉ざされた環境で録音されたピアノ音源。

多くの音楽スタイルで重宝される“身近さ”を演出「Upright Piano」 - 自然な息づかいや、圧倒的な表現力を持つ金管四重奏「Brass Quartet」

-

2本のバイオリン/ビオラ/チェロを録音。

自由に変更を加えて音を作り込んでいくことも可能な 「String Quartet 」

いかがでしたでしょうか?

新しくなったLive 11で作曲のワークフローもより洗練されてくることは間違いありません。

発売は2021年上旬ということで今から期待してお待ちください!

メーカーサイト : https://www.ableton.com/ja/live/

このような記事もお勧めです

僕がAbleton Live「Suite」を選ぶ理由 (前編)インストゥルメント音源の比較

Ableton Liveが真価を発揮する機能と付属サウンド Sleepfreaks講師の宮川です。 EDMを制作する方に圧倒的に人気があるDAW「Ableton Live」

【ギタリストのためのAbleton Live】#1 ドラムトラック制作のワークフロー

ギタリストに特化した作曲の流れをAbleton Liveで解説 当企画ではAbleton Live Suiteの様々な機能を使用し、ギタリスト視点で楽曲作成の

Ableton Live 10の魅力!実用的な機能を使用して楽曲制作フローを解説

トラック制作時の効率が向上する魅力的な機能 Ableton Live 10はループミュージックに特化したDAWとなっており、効率の良い音楽制作を行うことができるよう、

【新着】Ableton Live 11 発表!

MIDI/オーディオ/エフェクト/録音など幅広く新機能が加わっています。

製品の発売は2021年上旬とのことですが、一足先に新機能を厳選してご紹介いたします。詳しくはコチラ:https://t.co/FKe1AokKEq#DTM #DAW@Ableton @AbletonJP pic.twitter.com/yXqN0tLcdQ

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) November 10, 2020