ハーモニック・マイナースケールと、オーグメント・インターバル/音楽理論講座

新たなスケールの習得に向けて

今回は、第51回、第52回から登場した新たなスケールにもう少し踏み込んでみましょう。

以下の内容も必須となりますので、復習しておいてください。

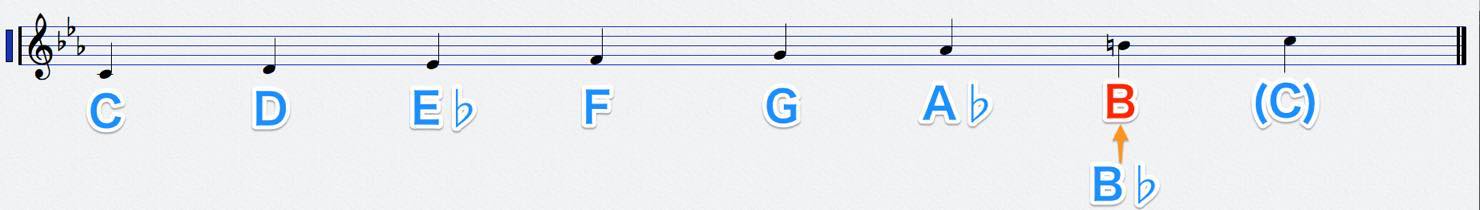

ハーモニック・マイナースケール

この新たなスケールは、いわゆる半⾳上のトニックに導く役割を持っている、リーディング・トーン(導音)(7)にすることで、出来上がったスケールでしたね。

では、この新たなスケールの名前を見ていきましょう。

このスケールは「ハーモニック・マイナースケール」と言われます。

(ナチュラル)・マイナースケールは日本語で、(自然的)短音階でした。

メジャースケールと同様に、人間の感覚から”自然的”に生まれたから、でしょうか。

(ハーモニック)・マイナースケール=(和声的)短音階とあります。

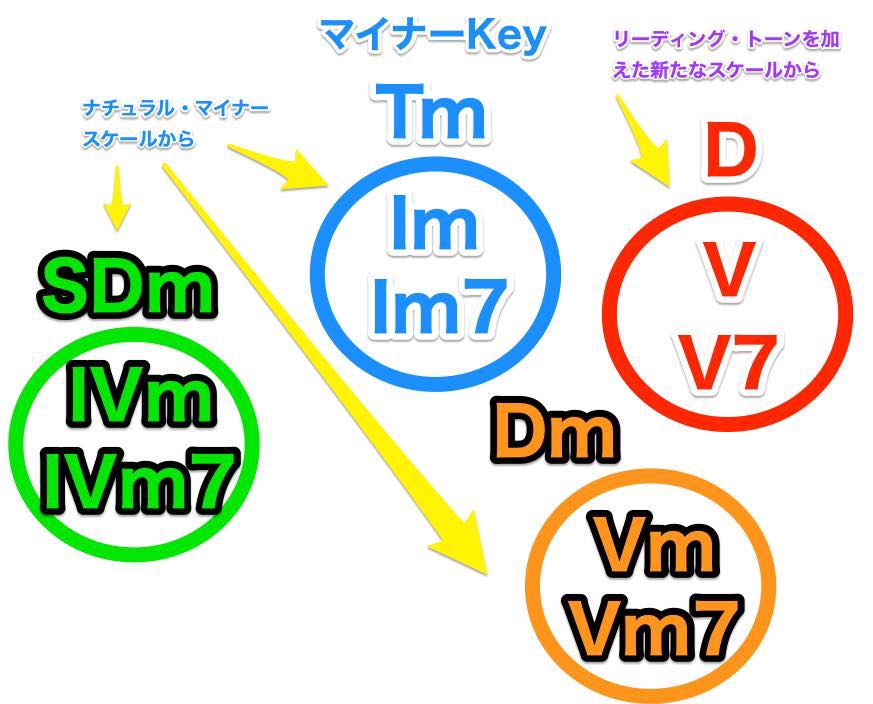

この名称は、ハーモニック・マイナースケールでダイアトニックコードを作成した時に出来上がる、リーディング・トーンやトライトーンを含んだ5番目のコード(=V,V7)が関係しています。

❇︎全てトニック、サブドミナント,ドミナント上に出来上がるコードですので、T,SD(S),Dのみで表記する場合もあります。

これにより、悲しい、またはクールな雰囲気の曲のなかに、メジャーと同様の緊張感や不安定から安定へ落ち着く流れ(=強い解決感)を得ることができました。

- Key=Cマイナー

Im→V→Im / Cm→G→Cm

Im→V7→Im / Cm→G7→Cm

このファンクション(機能和声)を意識した、機能”和声的”終始感が強まることが、人工的に作られたスケール、(ハーモニック)・マイナースケール=(和声的)短音階の由来とされています。

Harmonicの意味も、「調和の/和声の/調和的な」とあるように、そのキーを明確にし、支配的で強いドミナントを生み出すために作られたイメージですね。

ハーモニック・マイナーのスケールディグリー

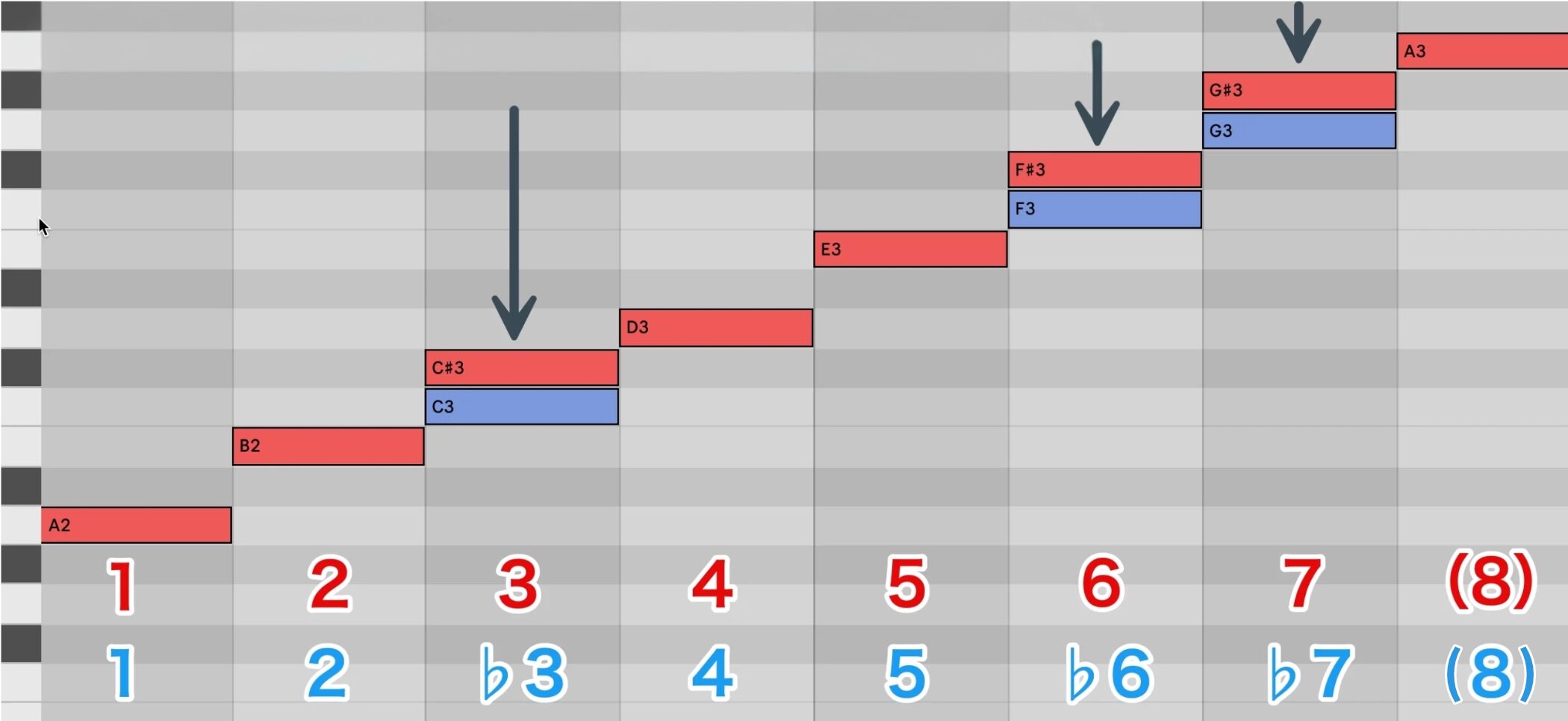

ここまで出てきたスケールのスケールディグリーを確認していきましょう。

数字を振って覚える利点は、すべてのメジャースケールさえわかれば、あとはその数字に合わせて変更するだけで、目的のスケールにたどり着けるということでした。

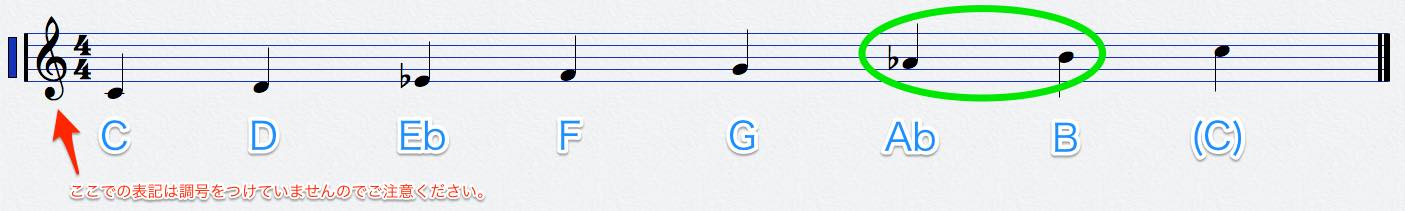

メジャースケールに数字を振った場合を

1 2 3 4 5 6 7 (8)

とすると

ナチュラル・マイナースケールは

1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 (8)

メジャースケールの数字を基と考えた場合、ハーモニック・マイナースケールでは♭7が半音上がって7に戻る(「#7」ではない)のでご注意ください。

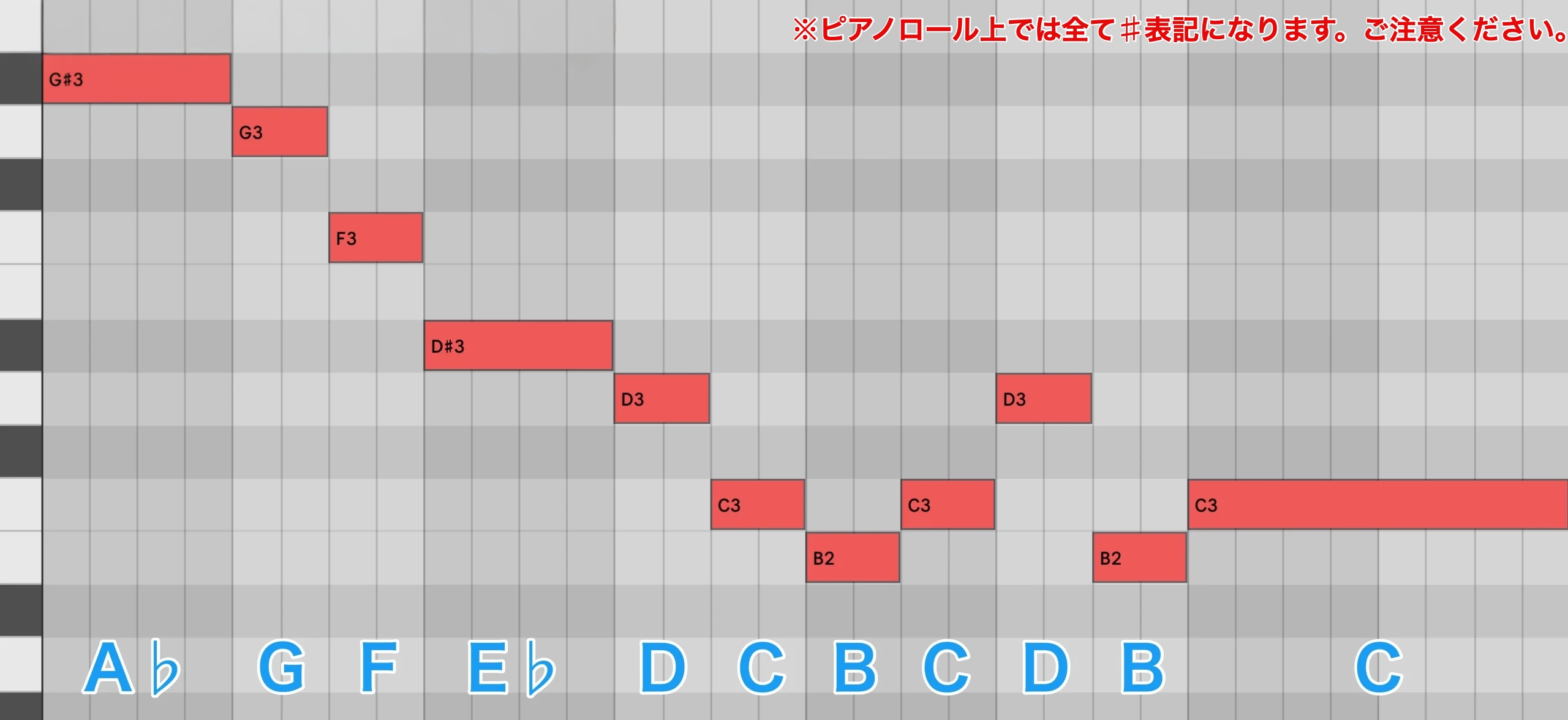

最初の画像のように、1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 (8)ですね。

ハーモニック・マイナースケールの問題点

今まで2種類のマイナースケールを学んできました。

残りのもう1つを学ぶ前に、ハーモニック・マイナースケールの問題点を確認しておきましょう。

※問題が多いから使えないとか、どれが優れているかといった議論ではなく、現在ではそれぞれ使い分けられています。

下記で紹介する”動き、インターバル”を使用している曲も存在します。

ナチュラル・マイナースケールの問題点は、半音上のトニックに導く役割を持つリーディング・トーン(導音)がないため、解決が弱いというところでした。

では、ハーモニック・マイナースケールの問題点とはなんでしょうか。

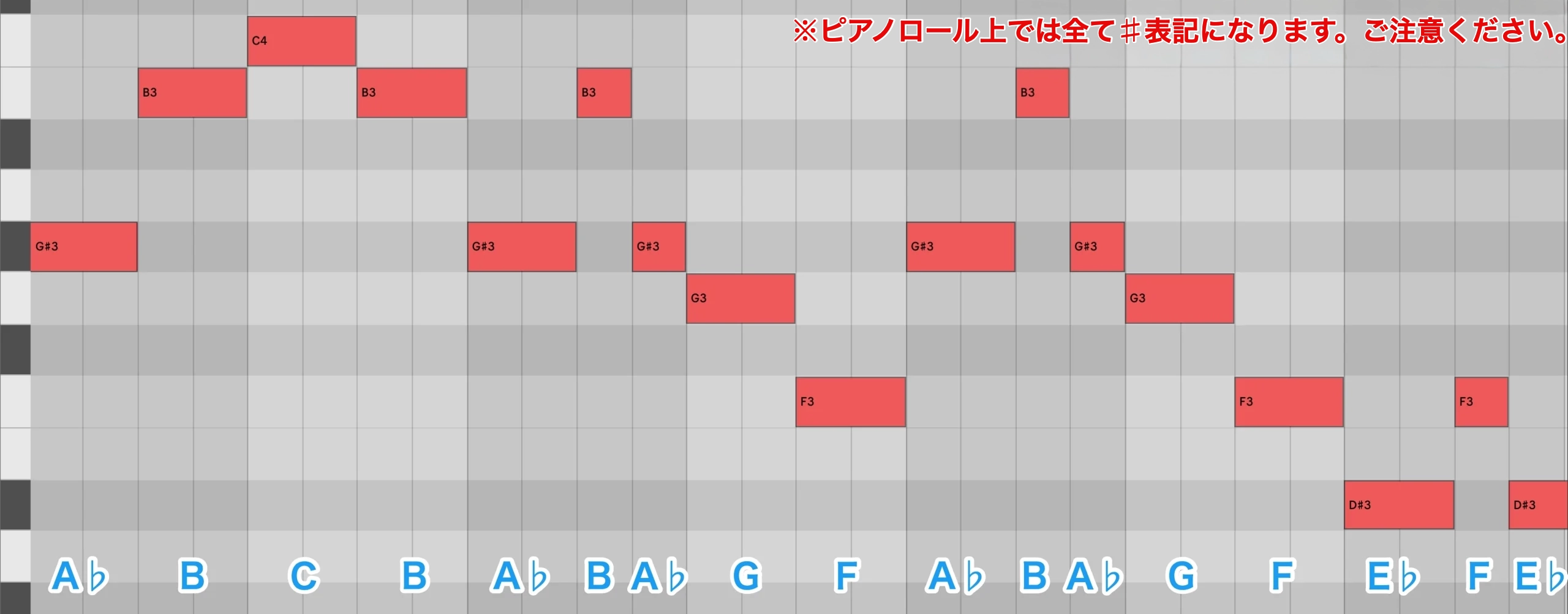

このようなフレーズでは特に問題は感じられませんね。

第51回目の記事で「新たに出来上がったスケールには、♭6と7の間に独特の雰囲気がありますね」と述べました。

これを意識しながら、改めて聞いてみましょう。

- Cハーモニック・マイナースケール

C D Eb F G Ab B (C) / 1 2 b3 4 5 b6 7 (8)

♭6と7の間にエスニック、アラビアの雰囲気も感じられますね。

実際に中近東の音楽では、”マカーム”という音楽用語があり、この間の動きが重要だそうですが、一般的な西洋音楽ではこちらがあまり良い動きではなかったみたいですね。

これは、今までのスケールにはなかった「オーグメント2nd(=増2度音程)」が原因ですね。

今は、「確かにここはエスニックな雰囲気が出ているし、今までのスケールにはなかったインターバルがある」という意識だけで大丈夫です。

次回は、またマイナーダイアトニックコードの使い方に戻ります。