四和音のコード マイナーセブンス/音楽理論講座

暗くなりすぎないオシャレな「マイナーセブンスコード」

今回は、前項のメジャーセブンスに引き続き、マイナーセブンスコードについて学びましょう。

前項までで解説している「3和音のマイナーコード」を理解できていれば、すぐに作り上げることができます。

マイナーセブンスコードの場合も、3和音との共通点に注目して確認していきます。

まずは、実際にサウンドを聴いてみましょう。

コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。

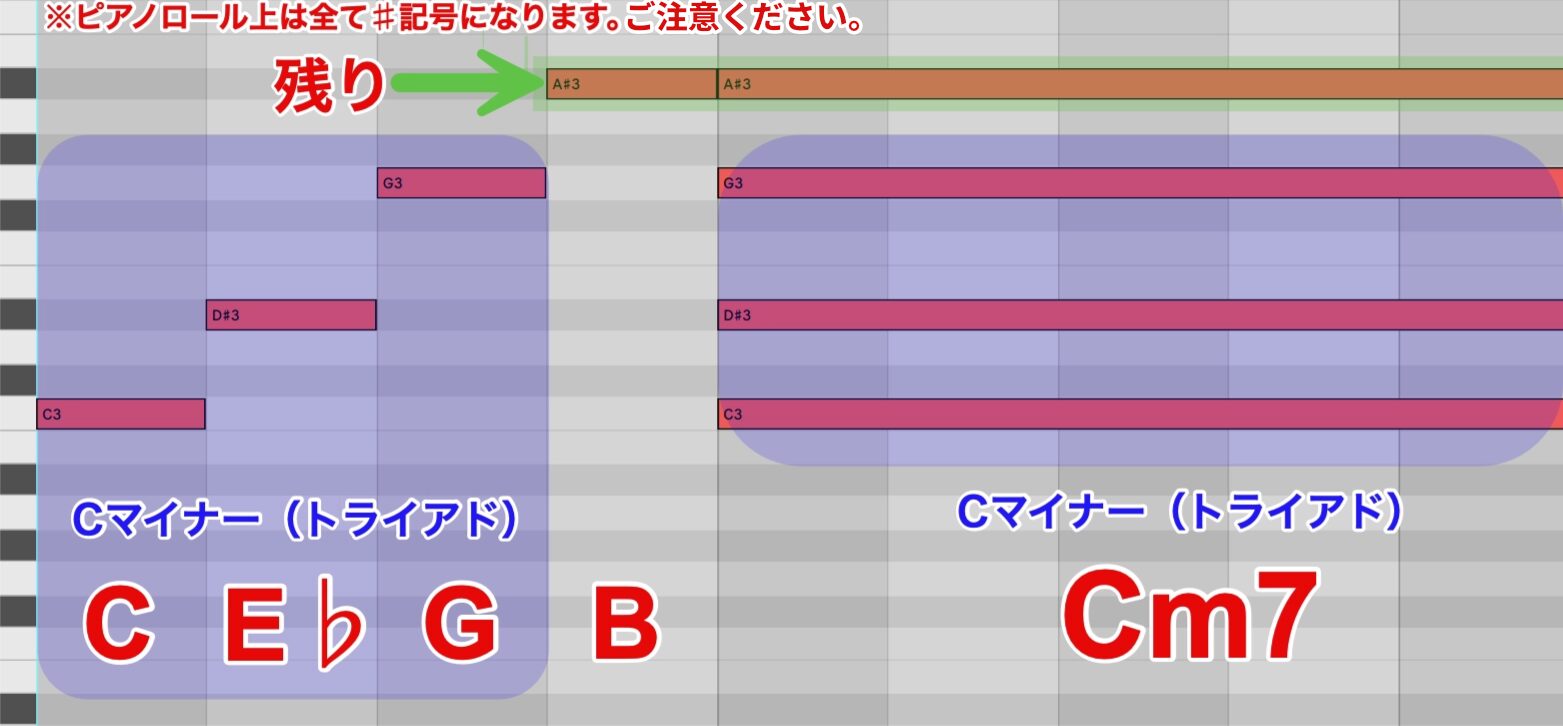

次にCマイナーコードを聴いた後、Cマイナーセブンスを聴いてみましょう。

Cマイナーコード

Cマイナーセブンス

マイナーコードは、突き抜けた暗い印象を受けます。

マイナーセブンスは、暗さの中にも煌びやかさがある複雑な響きですね。

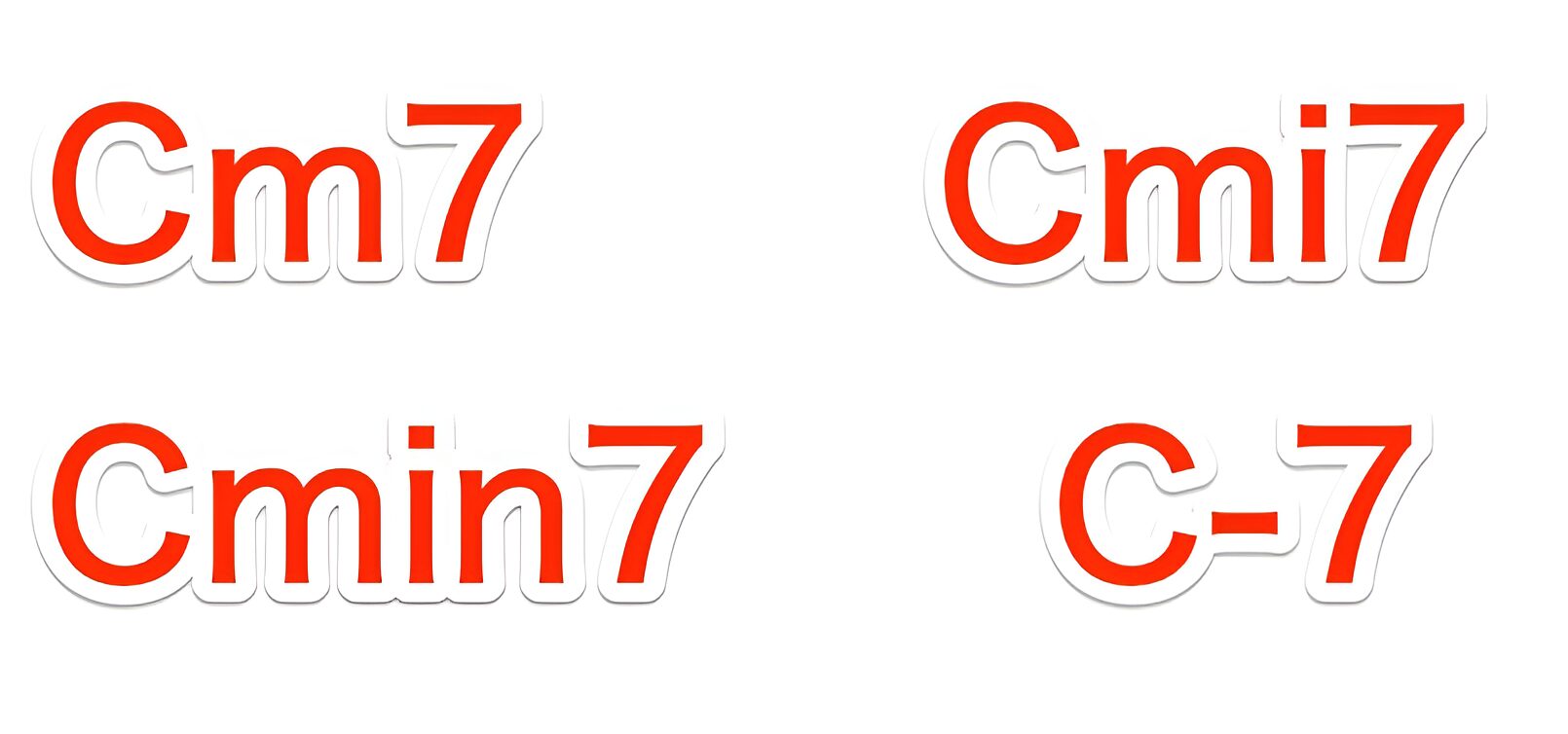

マイナーセブンスコードの表記

マイナーセブンスは下記のように表記されることが多いです。

一般的なものは

- Cマイナーセブンスなら=Cm7

- Dマイナーセブンスなら=Dm7

あたりの表記でしょうか。

また「C-7」「D-7」のような表記も目にします。

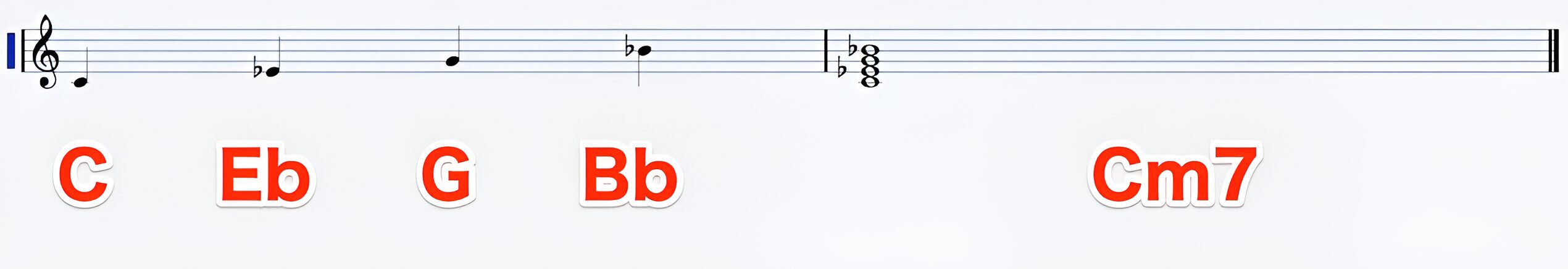

マイナーセブンスコードの構成音

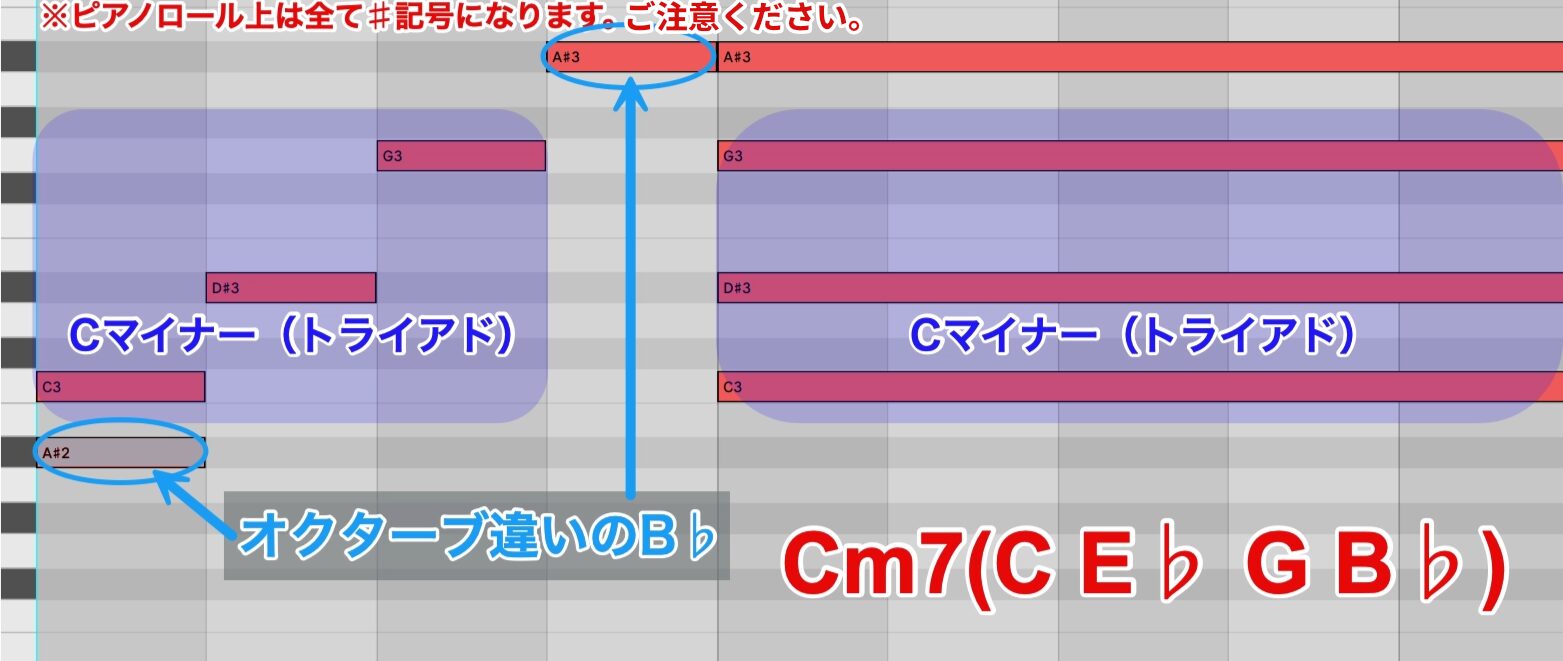

Cm7を、譜面とピアノロールでそれぞれ確認してみましょう。

ここで気づいた点はありませんか?

そうです。途中までCマイナーコードとなっています。

こちらもコードの構成音の途中まで、すでに学んでいるのです。

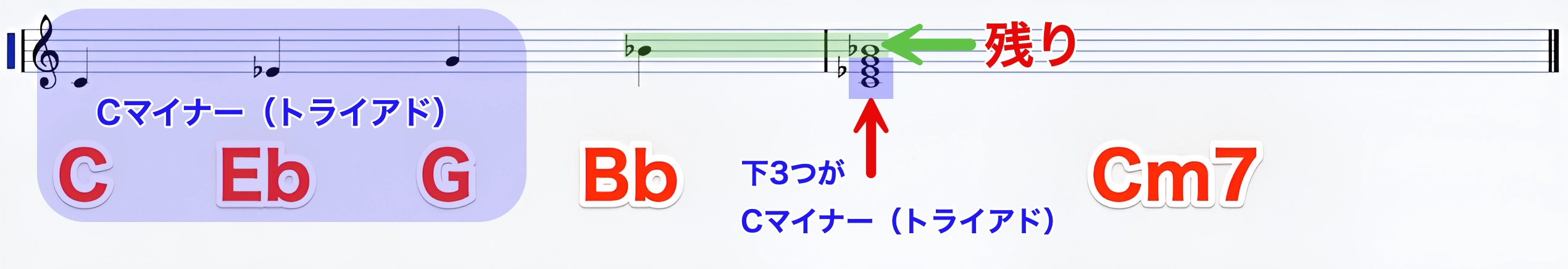

7番目の音とルートの関係

前項の「逆転の発想」を使ってみましょう。

ルートから上に数えていくよりルートの半音下の音と考えると、楽に7thへ辿り着けるというものでしたね。

これをマイナーセブンスコードでも応用してみましょう。

B♭をワンオクターブ下げてみると、ルートに対して全音下の音となります。

マイナーコード(トライアド)まで作ることができたなら、ルートの全音下の音を付け加えるだけで、マイナーセブンスコードはできるはずです。

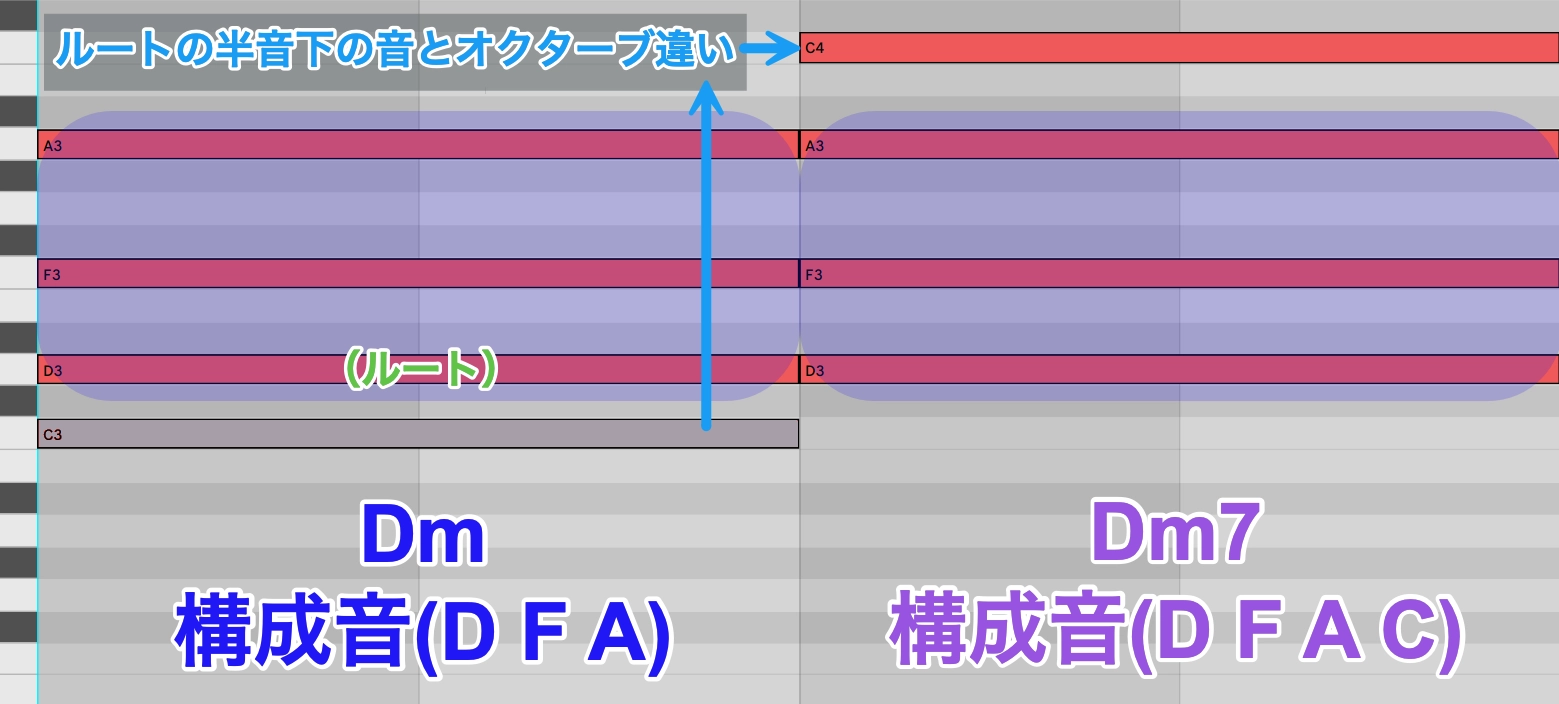

ではこの方法を用いて、DmからDm7を作成してみましょう。

このような形となりますね。

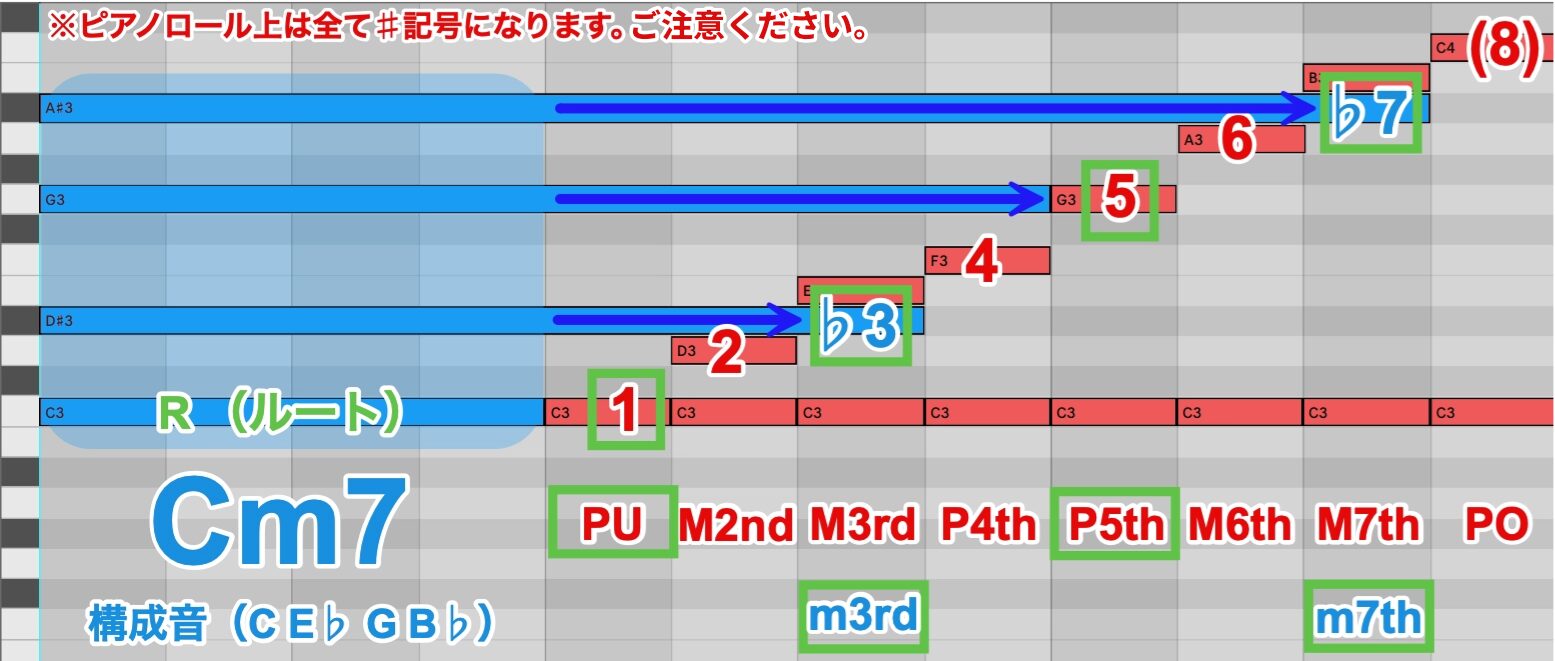

インターバルとスケールディグリーでの理解

お馴染みの、インターバル、スケールディグリーで「m7」の構造を確認してみます。

まとめると、

- インターバルで覚えるなら、R m3rd P5th m7th

- スケールディグリーで覚えるなら、1 ♭3 5 ♭7

となります。

セブンスコードの構造

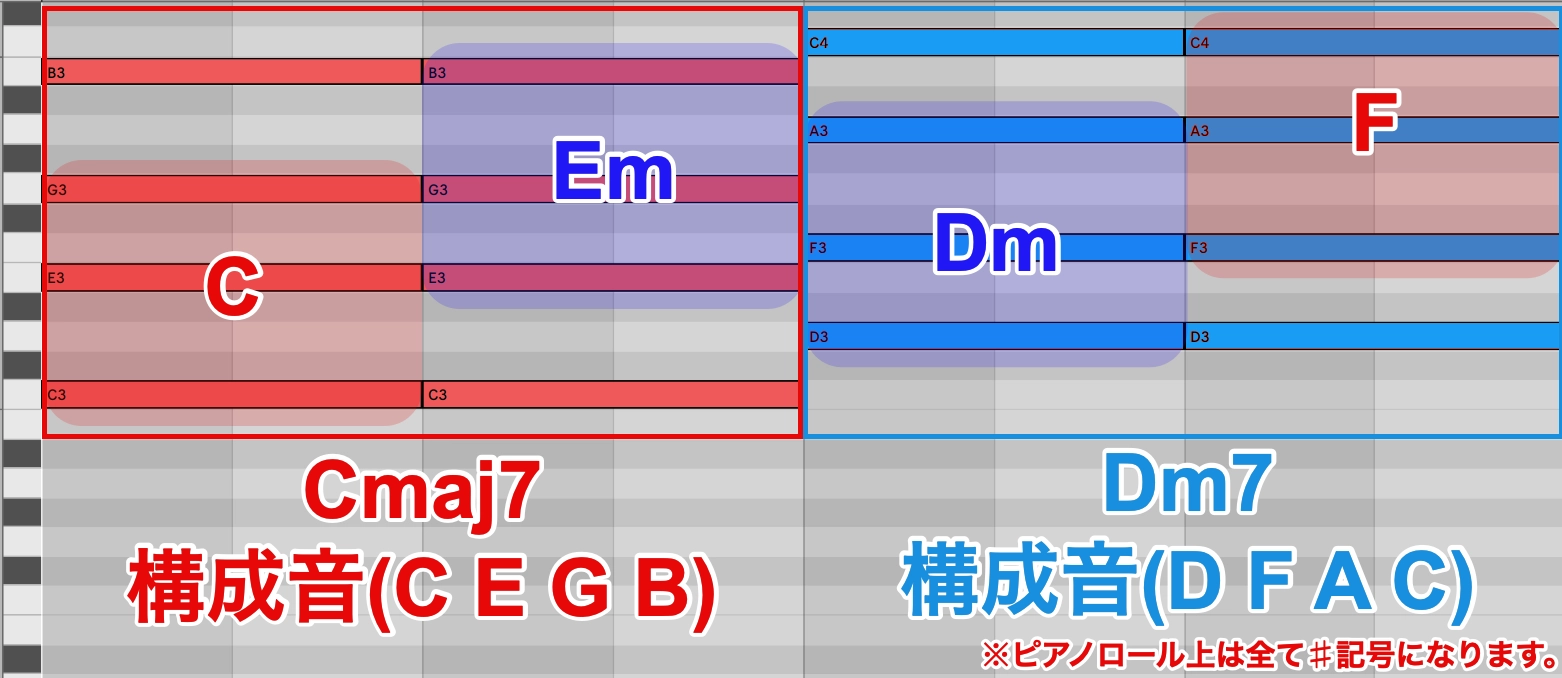

また、メジャーセブンスとマイナーセブンスコードは下記のような見方もできます。

Cメジャーセブンスは、CメジャーとEマイナーの構成音を持ち合わせています。

また、DマイナーセブンスはDマイナーとFメジャーの構成音を持ち合わせています。

メジャーセブンスの明るさの中にも切なさを感じる響き、マイナーセブンスの暗さの中にも煌びやかさを感じる響きといった複雑なサウンドは、ここからきているのかもしれません。

次回は、音楽制作に置いて非常に重要なサウンド、トライトーンを確認していきましょう。