Synthesizer V Studio 2 Pro の使い方【完全ガイド&TIPS】

Synthesizer V Studio 2 Pro 一気見動画

講座のはじめに

Sleepfraeks講師の岡本です。

Synthesizer V Studio 2 Pro(シンセサイザーブイスタジオ)は、ボーカルソフトとして高い人気を誇り、音符と歌詞を入力するだけで、まるで人間が歌っているかのような自然な歌声を生成できる製品です。

まずは、初めてSynthesizer V Studio 2 Proを導入する方に向けて、購入後のアカウント作成から使い方までをわかりやすく解説します。

最初に、解説で使用する楽曲を聴いてください。

▼サンプル音源

人間の声と区別がつかないクオリティに驚かれたかと思います。

誰でもリアルな歌声を扱え、音楽制作が大きくシフトする転換期になる製品と感じます。

アカウント作成

まず最初に、Synthesizer V Studio 2 Proを開発・販売しているDreamtonics(ドリームトニクス)の公式サイトでアカウントを作成します。

これは、AHSなどの代理店で製品を購入した場合でも必須となります。

代理店で作成するアカウントとは別物なので、必ずDreamtonics公式のアカウントを作成してください。

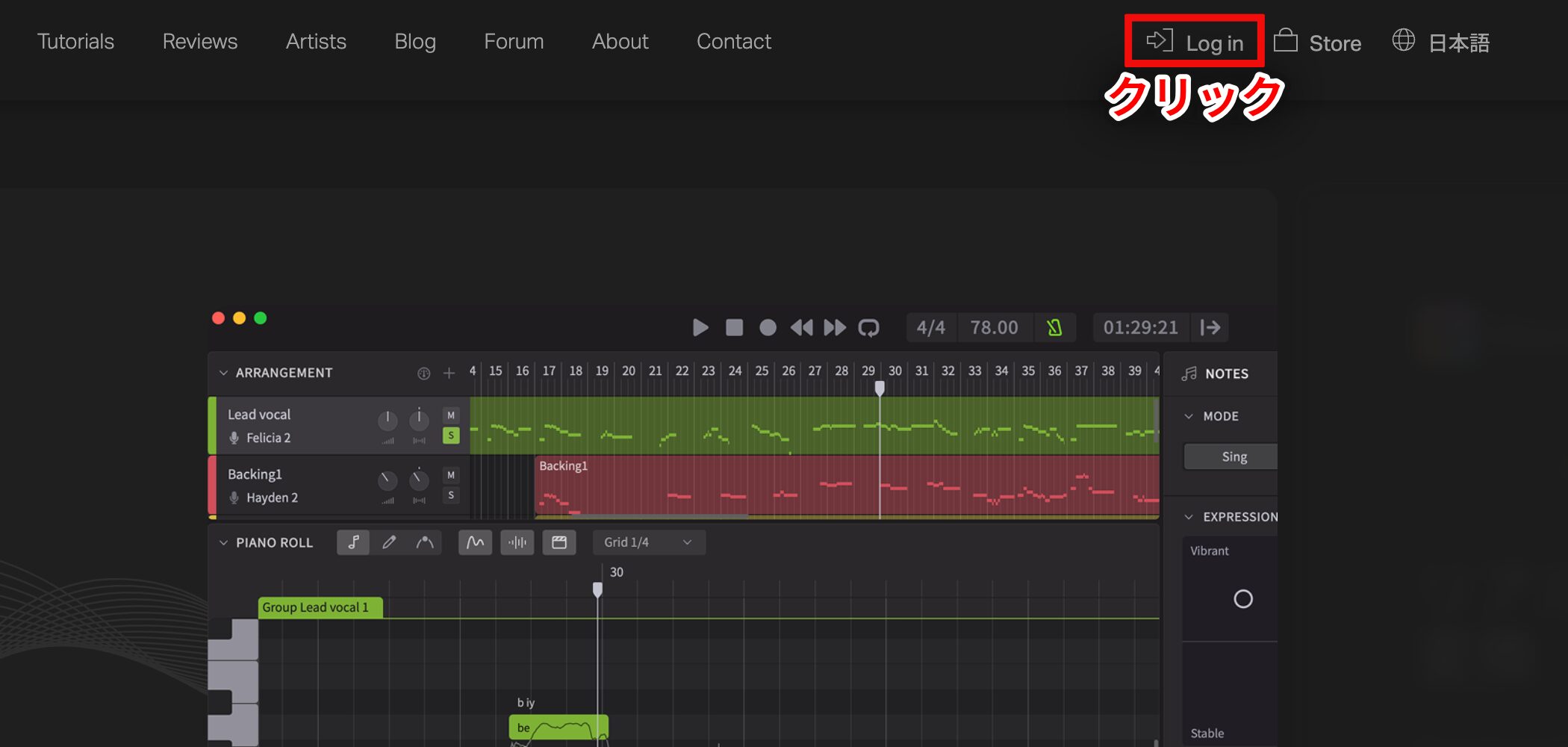

アカウント作成は、公式サイトのログインをクリックします。

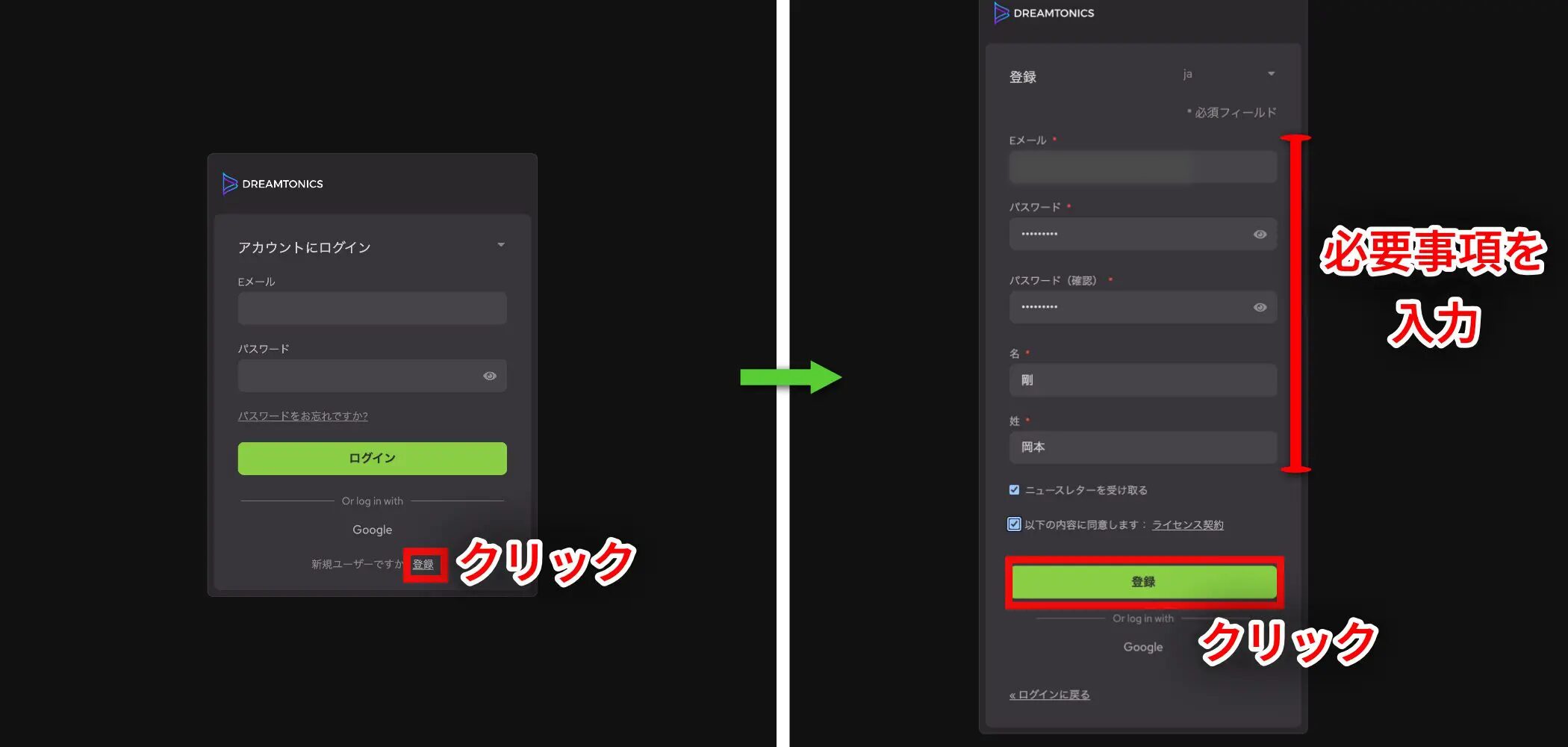

画面下の「登録」に進み、次の画面で必要事項を入力して「登録」ボタンをクリックします。

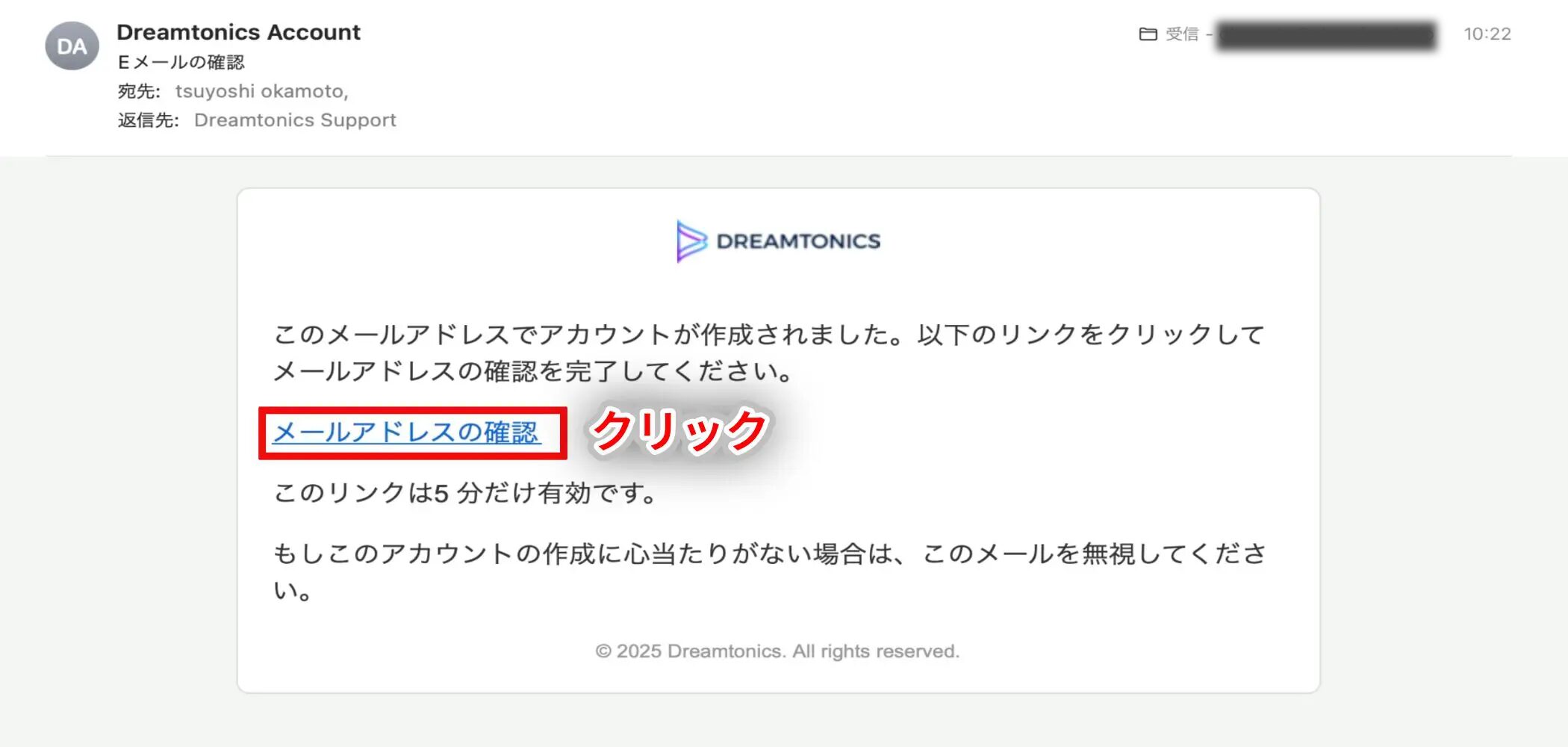

登録が完了すると、入力したメールアドレス宛てに確認メールが届くので、メールに記載されたリンクをクリックして認証を完了させましょう。

もしメールが届かない場合は、迷惑メールフォルダーも必ず確認してください。

これでDreamtonicsのアカウント作成は完了です。

製品の登録とインストール

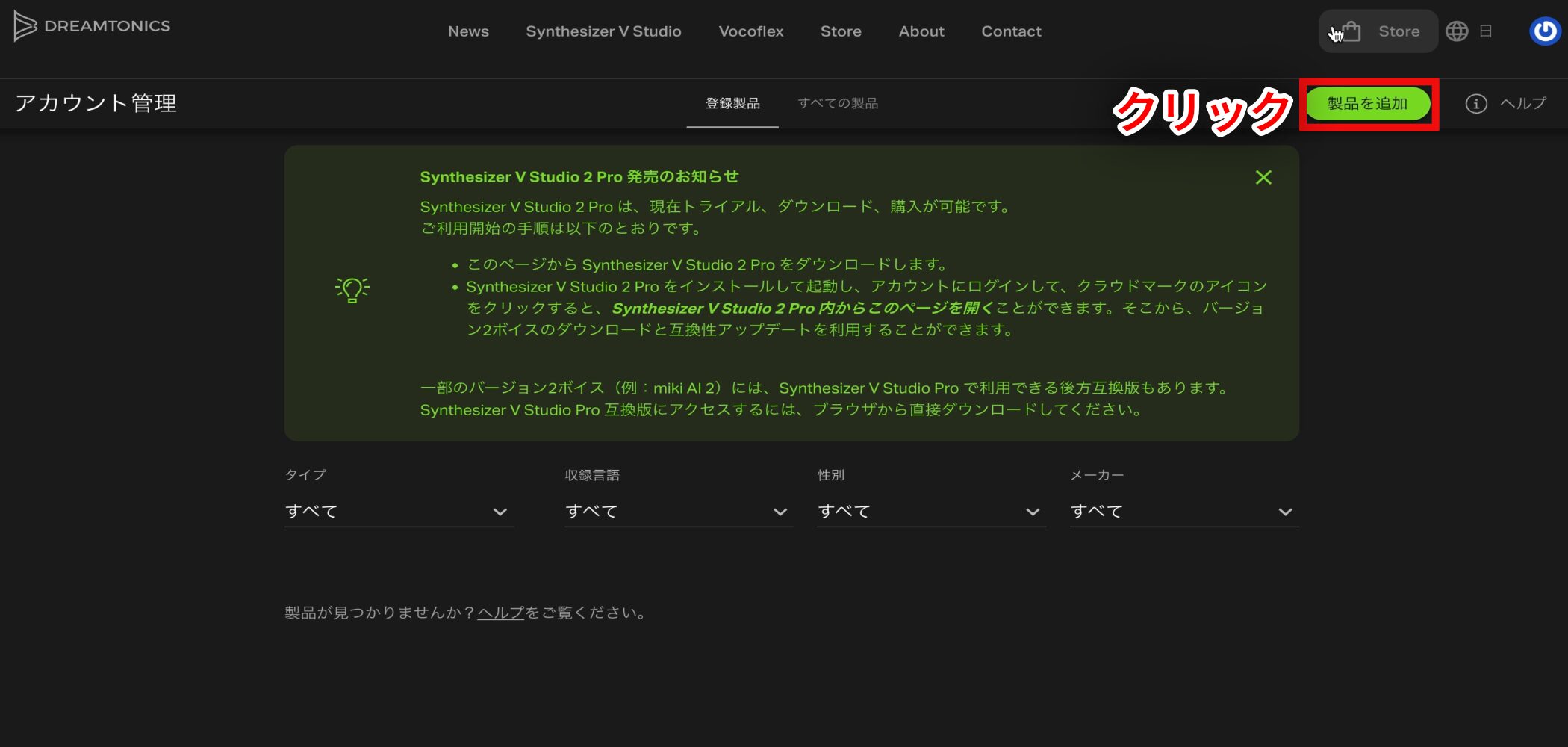

アカウント作成が終わったら、Dreamtonics公式サイトにログインし、「製品を追加」ボタンをクリックします。

購入時に受け取ったアクティベーションコードを入力して「送信」をクリックし、登録を完了させましょう。

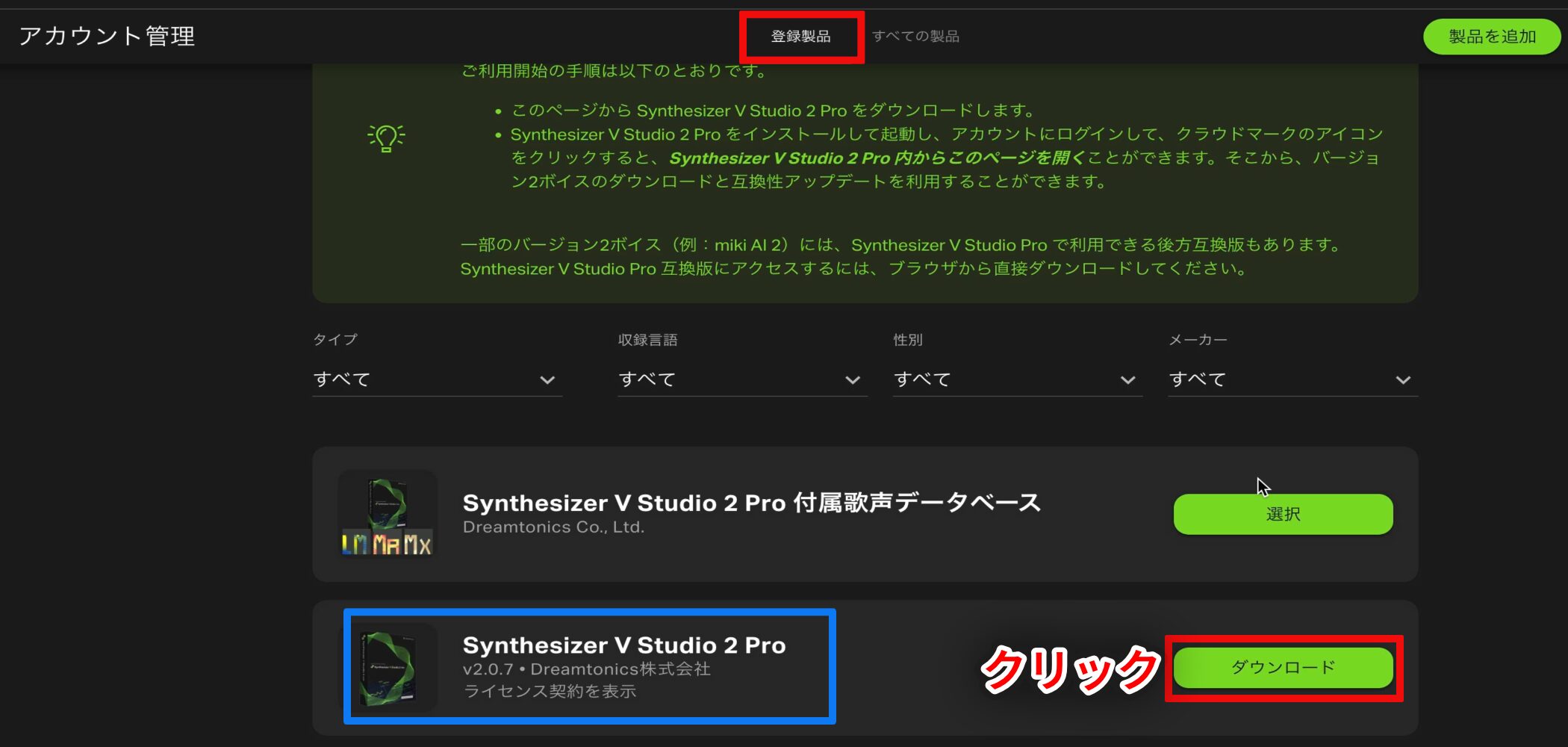

登録が正常に完了すると、「登録製品」タブにSynthesizer V Studio 2 Proが表示されるので、「ダウンロード」ボタンをクリックします。

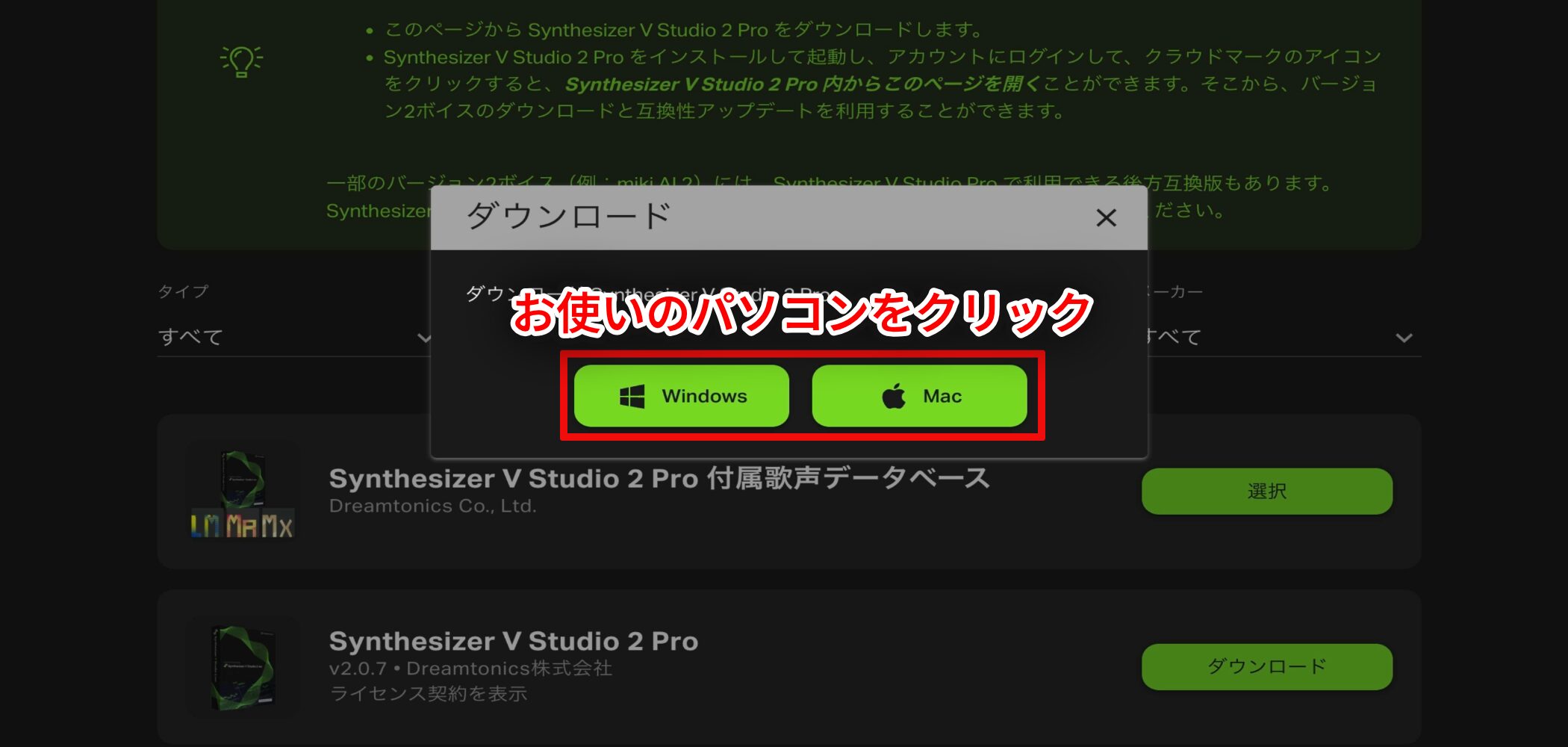

お使いのパソコンをクリックし、インストーラーを取得します。

(ここではMacで進めていきます)

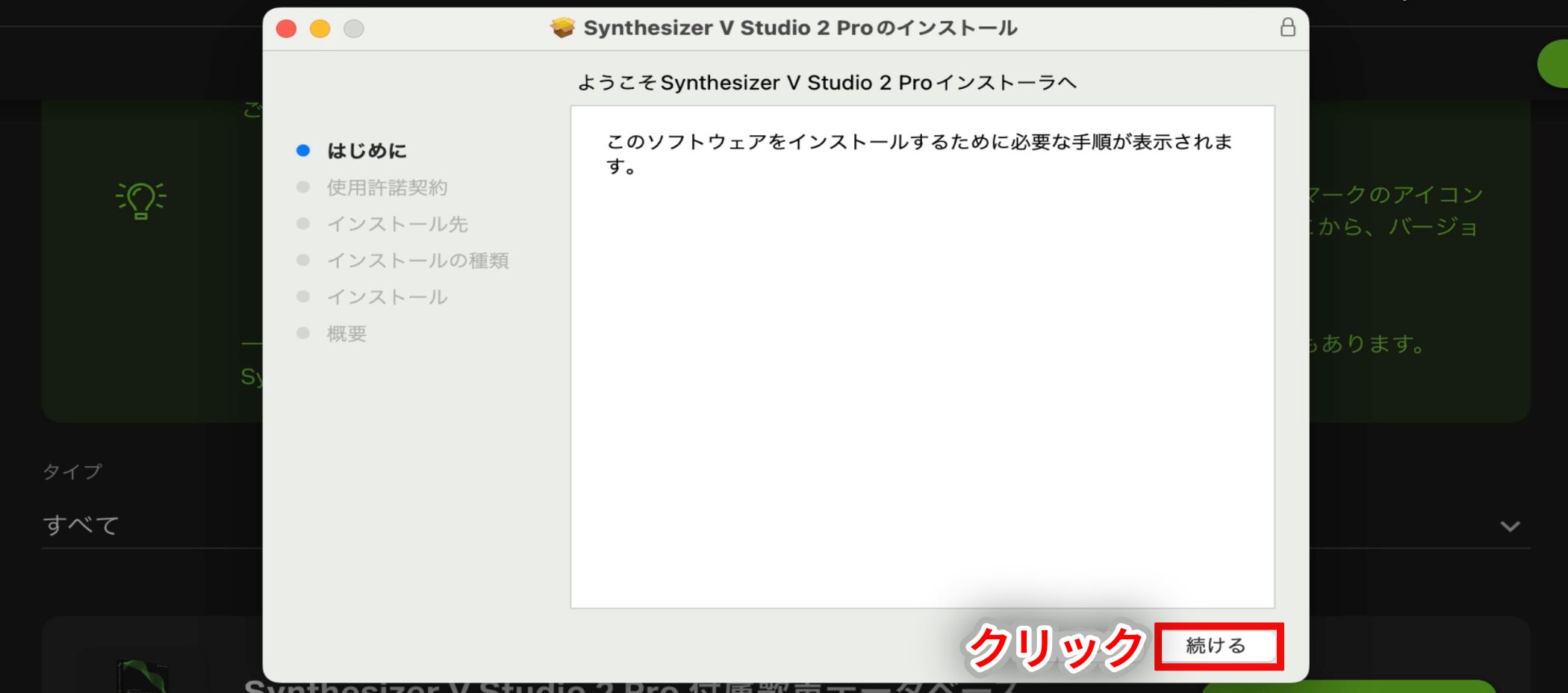

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、インストールを行います。

ダウンロードしたインストーラーを実行し、インストール作業に進みます。

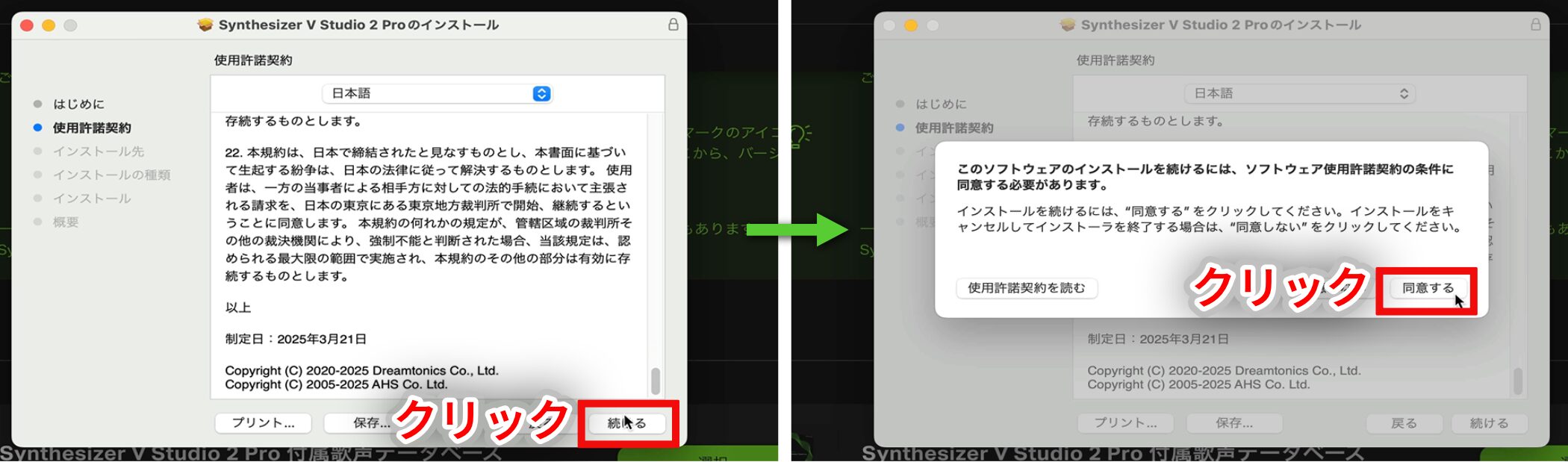

インストール時は「使用許諾契約」に目を通し、内容に問題がなければ「同意する」を選択してください。

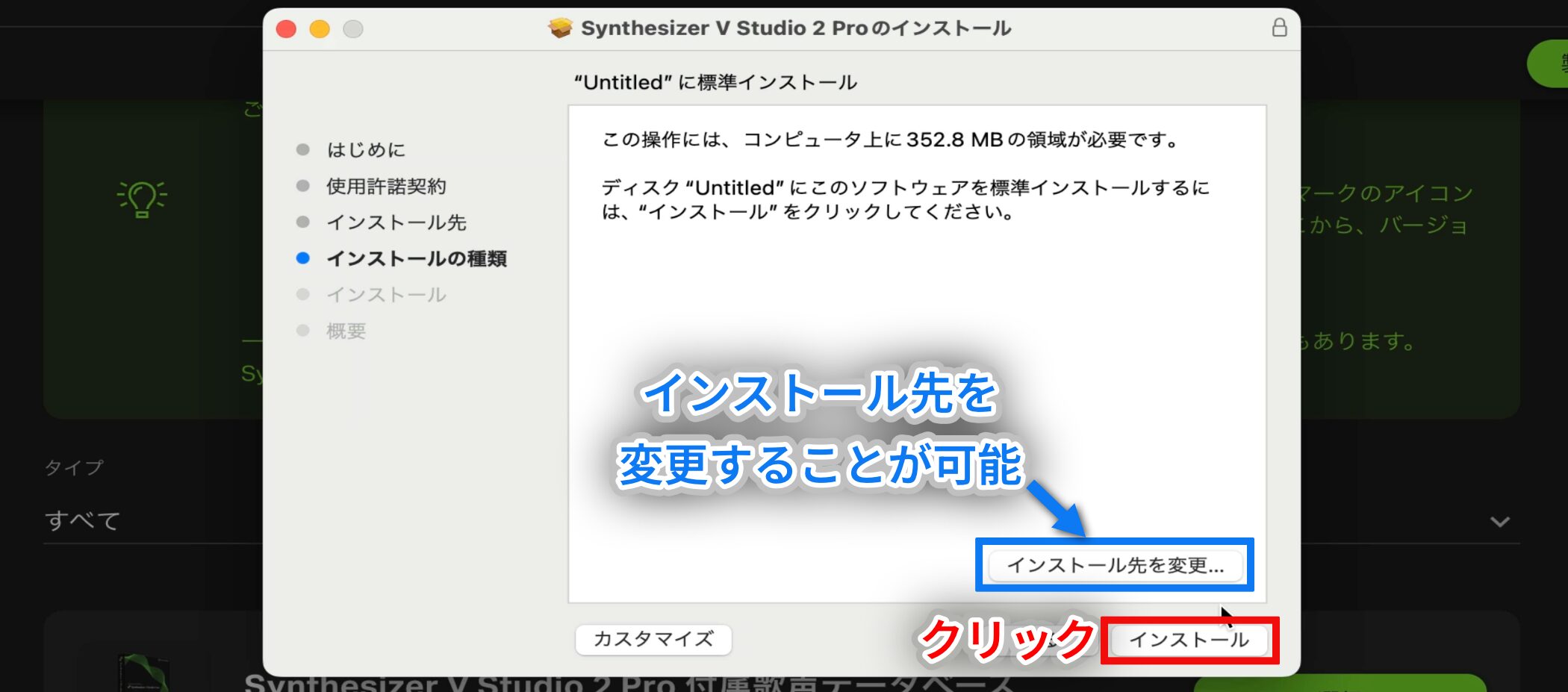

次の画面で、「インストール先を変更…」からインストール先のフォルダーを変更できますが、外付けドライブやUSBメモリなどは避け、できるだけデフォルトのままにしておくことをおすすめします。

「インストール」をクリックし、完了まで待ちます。

これでSynthesizer V Studio 2 Proの本体インストールが完了します。

歌声データベースの登録とインストール

歌声データベースとは

Synthesizer V Studio 2 Proで歌声を生成するには、歌声データベースの登録が必要です。

わかりやすいようにゲーム機に例えると、Synthesizer V Studio 2 Pro本体がゲーム機、歌声データベースはゲームソフトにあたります。

本体だけでは歌わせることができず、歌声データベースを追加して初めて歌声生成が可能になります。

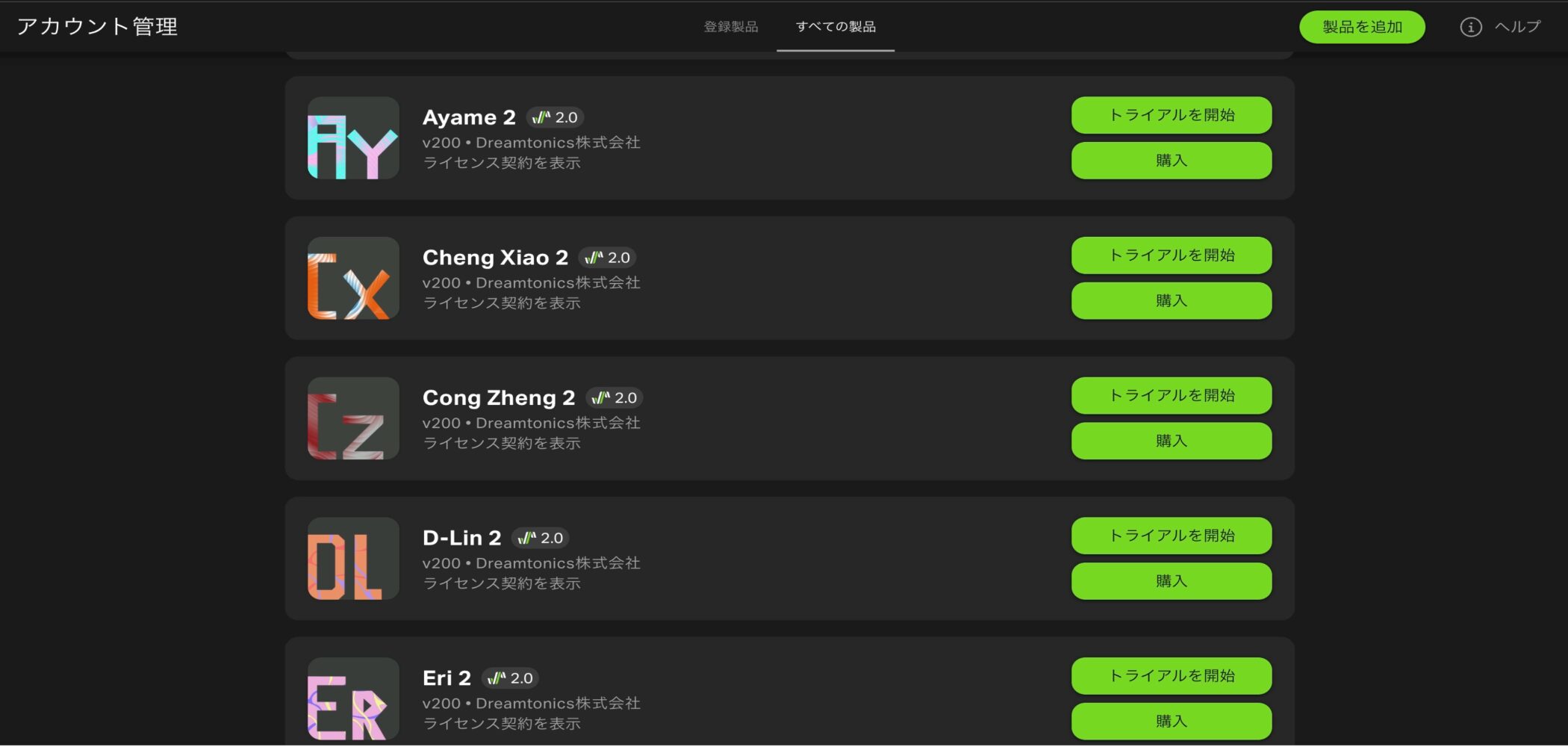

歌声データベースはDreamtonics社純正のものだけでなく、サードパーティー製もラインナップされており、様々な歌声から好みに応じて選んで購入できます。

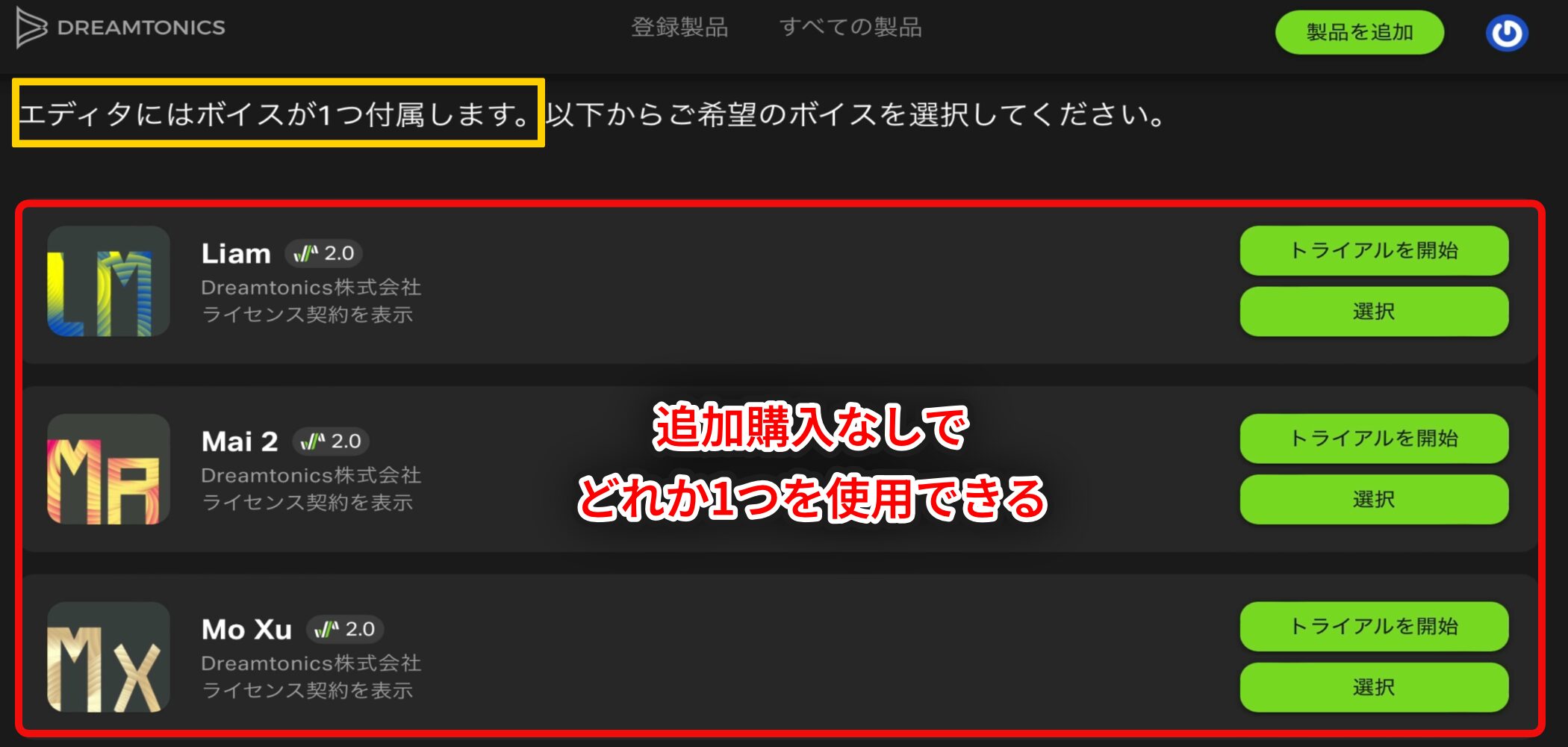

なお、Synthesizer V Studio 2 Proを購入すると、最初から1種類の歌声データベースが付属するため、追加で購入しなくてもすぐに使い始められます。

歌声データベースのインストール

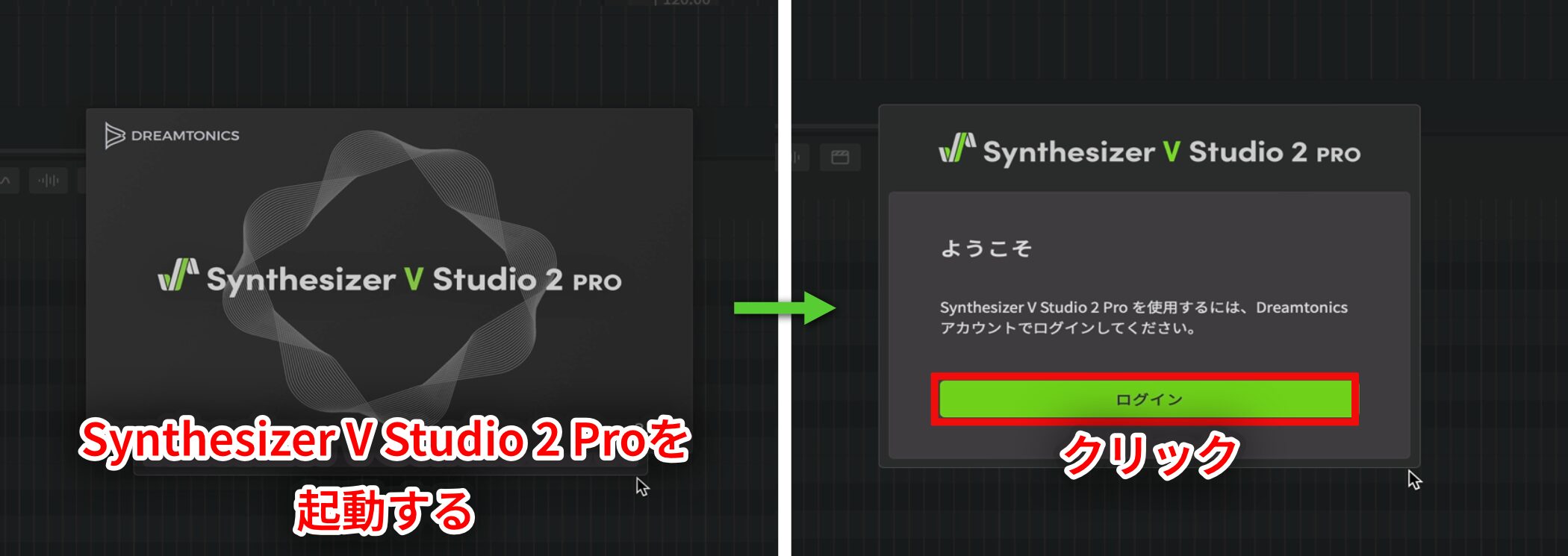

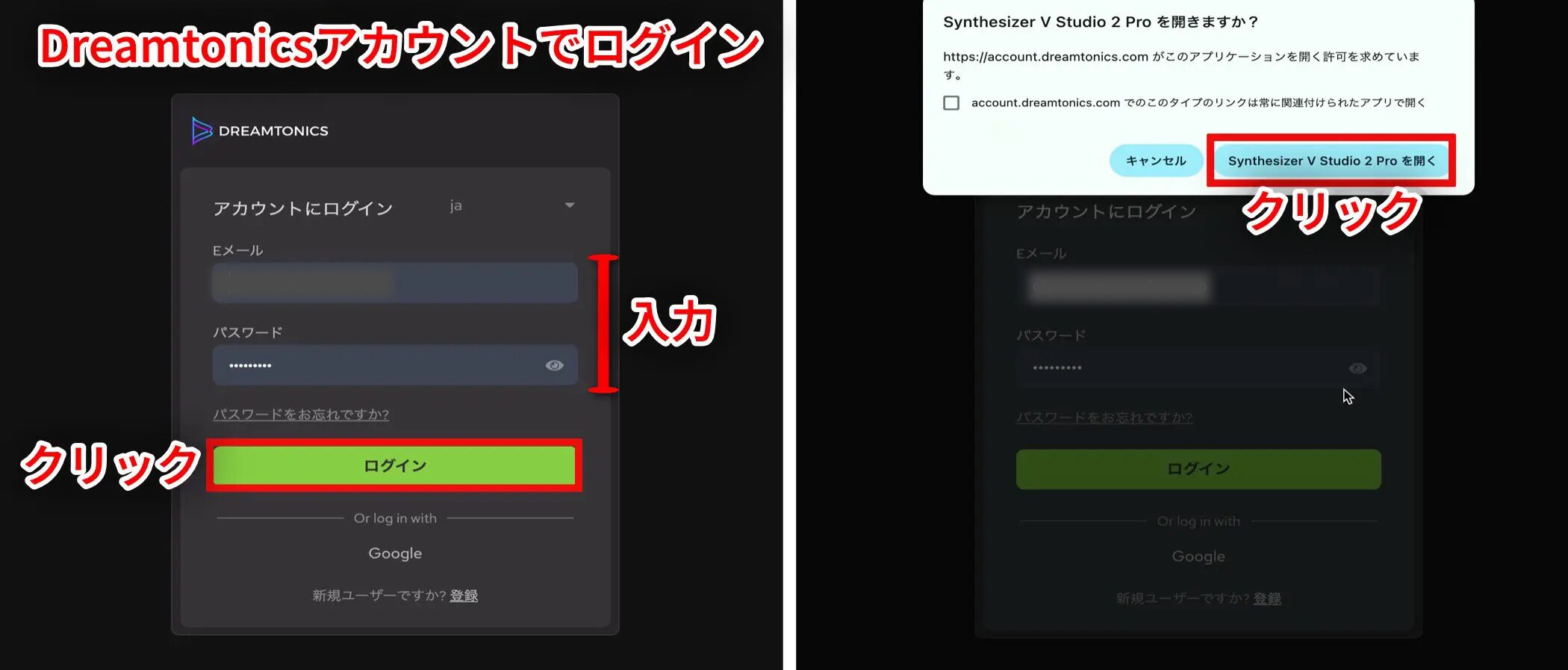

まずSynthesizer V Studio 2 Proを起動し、ログインをクリックします。

先ほど作成したDreamtonicsアカウントで登録した内容を入力します。

ログイン時、ブラウザから認証確認のダイアログが表示された場合は「開く」を選択してください。

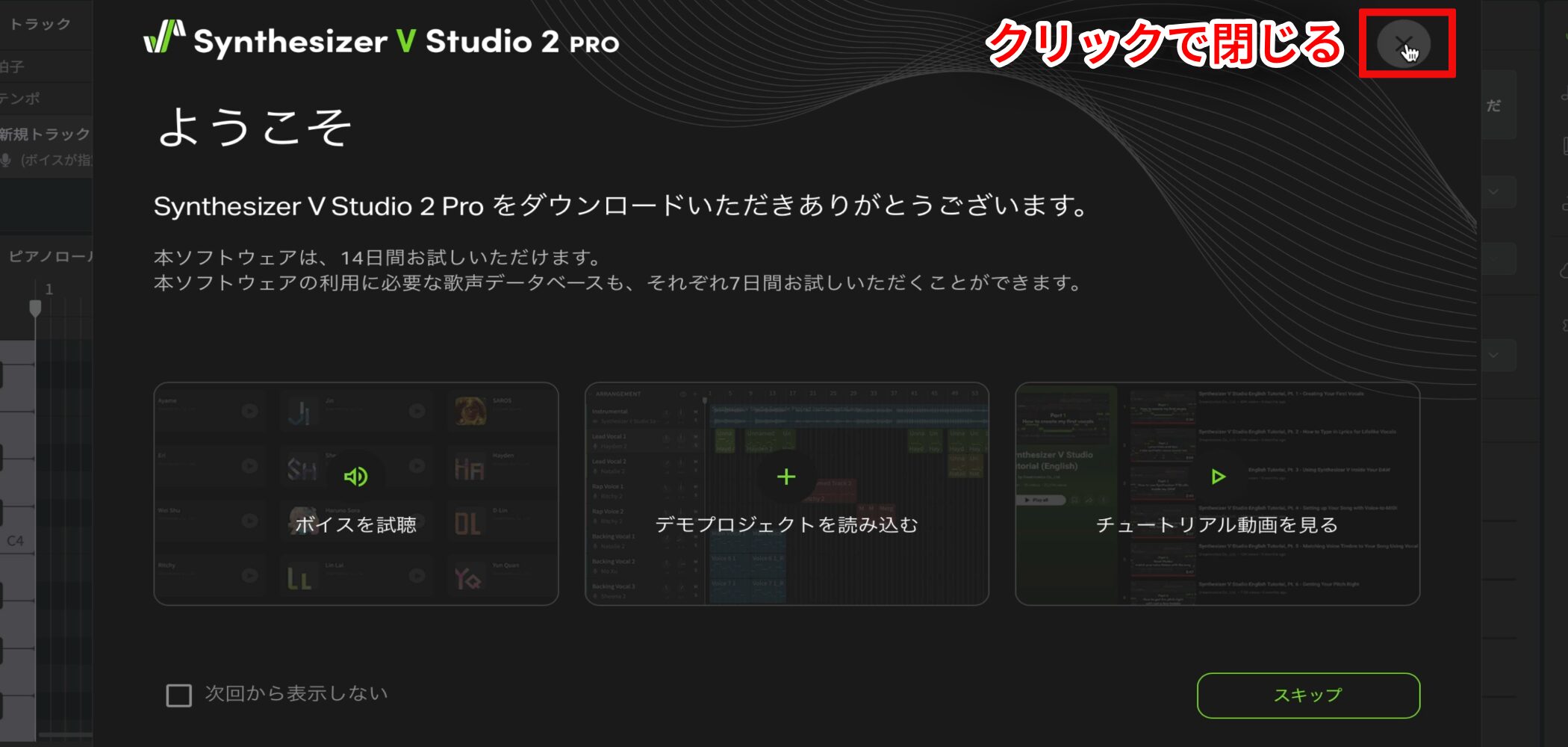

ログインが完了すると「ようこそ」画面が表示されるので、右上のバツマークをクリックして閉じます。

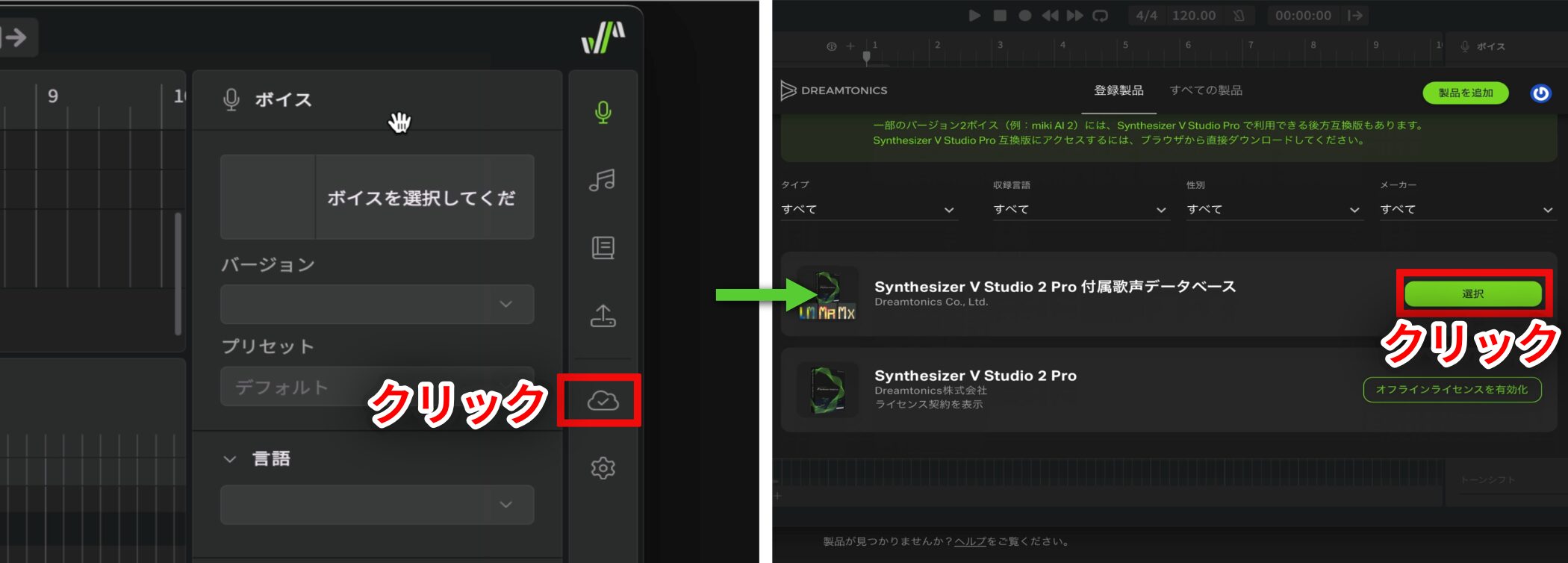

画面右側の雲の形をしたアイコンをクリックし、歌声データベースの「選択」へ進みます。

製品購入時に付属している3種類の歌声データベースの中から、好みのものを1つ選択してください。

ここでは、J-POP向きで癖が少なく、汎用性の高い女性ボイス「Mai 2」を選びました。

「Mai」はバージョン1の時代から仮歌用途で人気を集めており、バージョン2ではさらに表現力が増し、多彩な歌唱が可能になっています。

お好みの歌声データベースを選択したら、「ダウンロード」→「選択された製品をダウンロード」と進めます。

これで、歌声データベースのダウンロードとインストールが完了し、Synthesizer V Studio 2 Proで歌声を生成する準備が整いました。

DAWでの使用方法

Synthesizer V Studio 2 Proは、通常のソフトシンセ音源と同様にDAW上で利用できるため、音楽制作のワークフローに自然に組み込むことが可能です。

次に、実際にDAWでSynthesizer V Studio 2 Proを使用するための基本的な手順や設定ポイントについて、詳しく解説します。

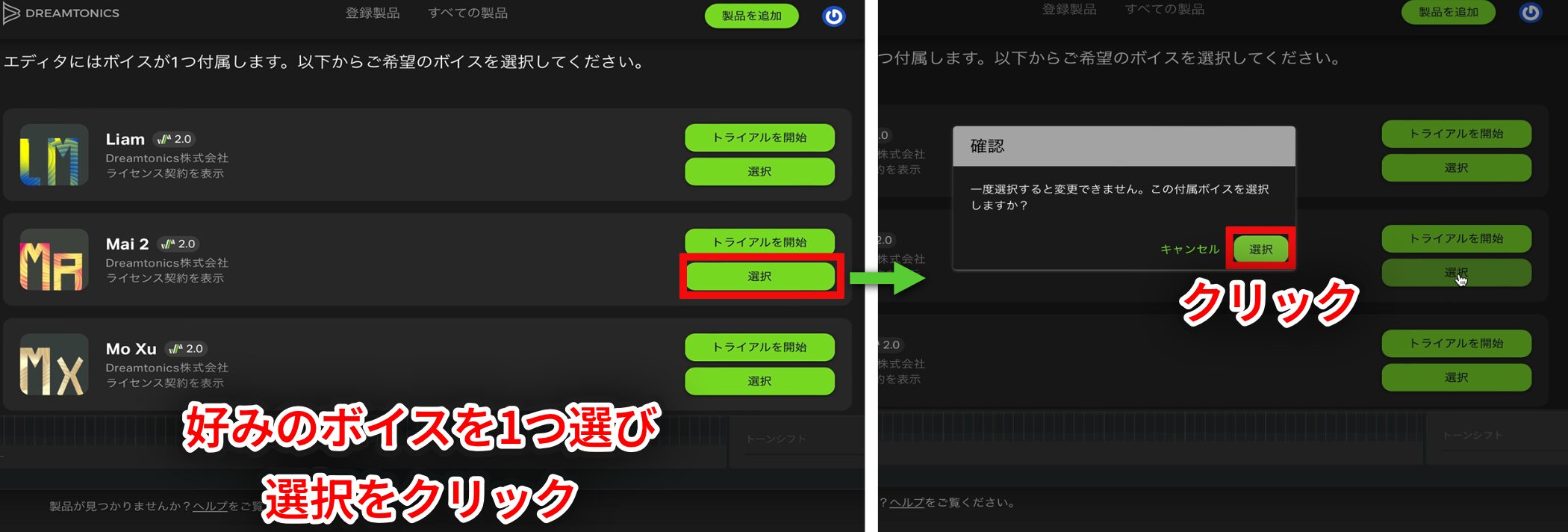

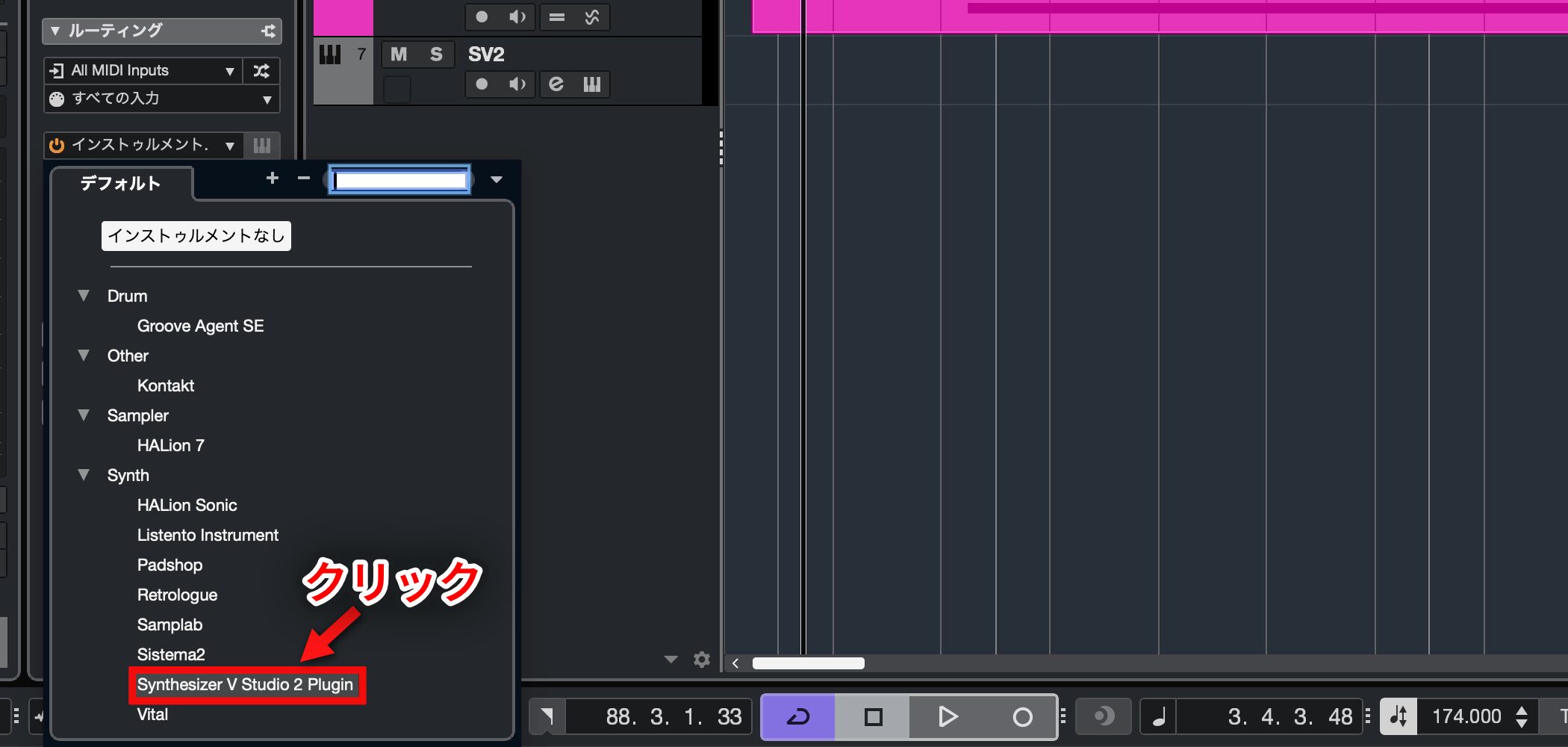

インストゥルメントトラックの作成と初期設定

まず、DAWでSynthesizer V Studio 2 Proを使用するには、他のシンセ音源と同じようにインストゥルメントトラックを新規で作成します。

※ARAを使用して起動する場合は下記の記事をご参照ください。

https://sv2.docs.dreamtonics.com/ja/plugins

音源として「Synthesizer V Studio 2 Plugin」を選択します。

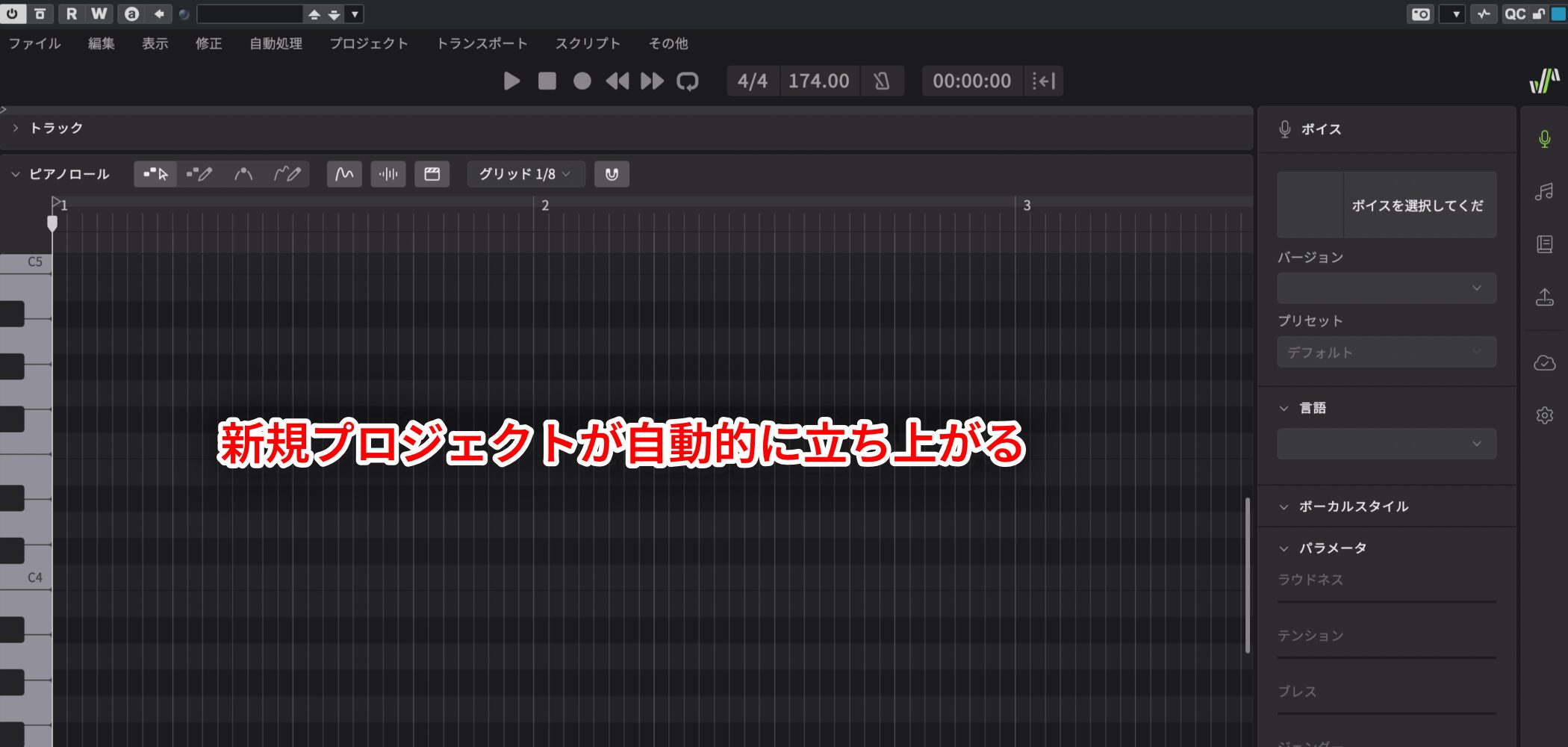

Synthesizer V Studio 2 Pro用の新規プロジェクトが自動的に立ち上がります。

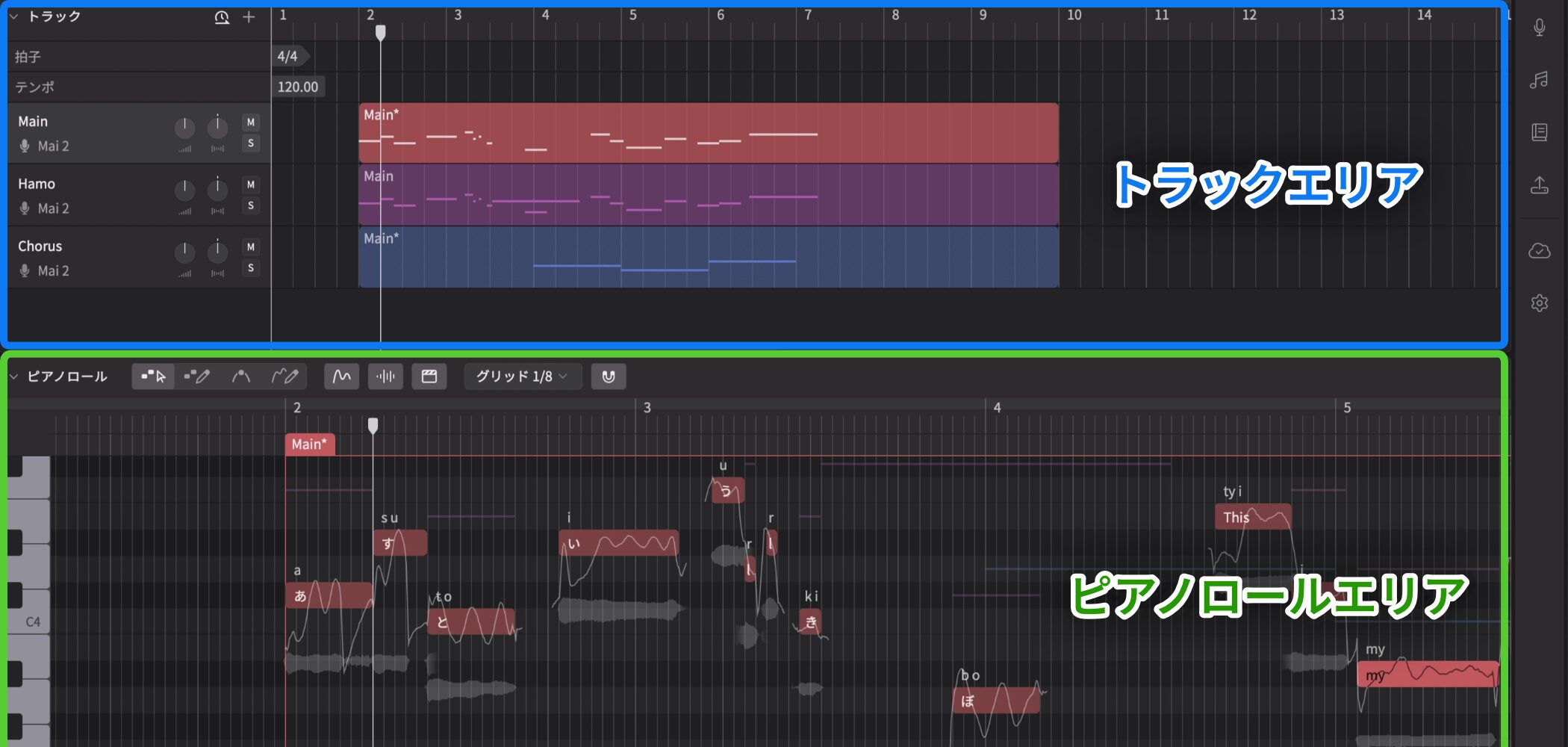

画面の中心には「トラック」と「ピアノロール」の2つのエリアが表示されます。

トラックにはメインボーカルやハモリなど、複数のパートを並べて配置することができ、それぞれのパートごとに異なる歌声データベースを割り当てることも可能です。

MIDIキーボードの準備(任意)

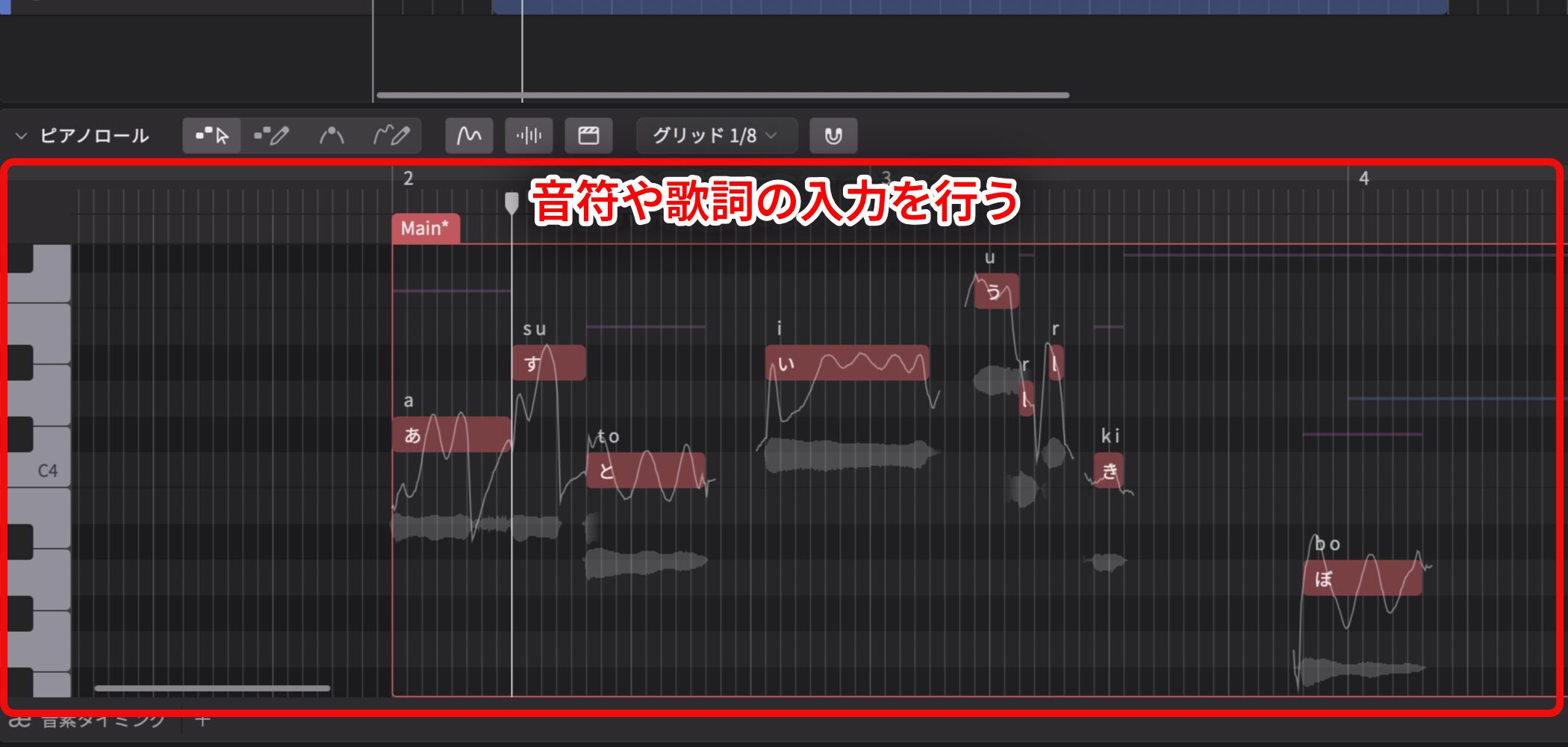

ピアノロールでは、音符や歌詞の入力を行います。

マウス操作で音を打ち込むこともできますが、より直感的でスピーディに制作を進めたい場合は、MIDIキーボードを活用すると便利です。

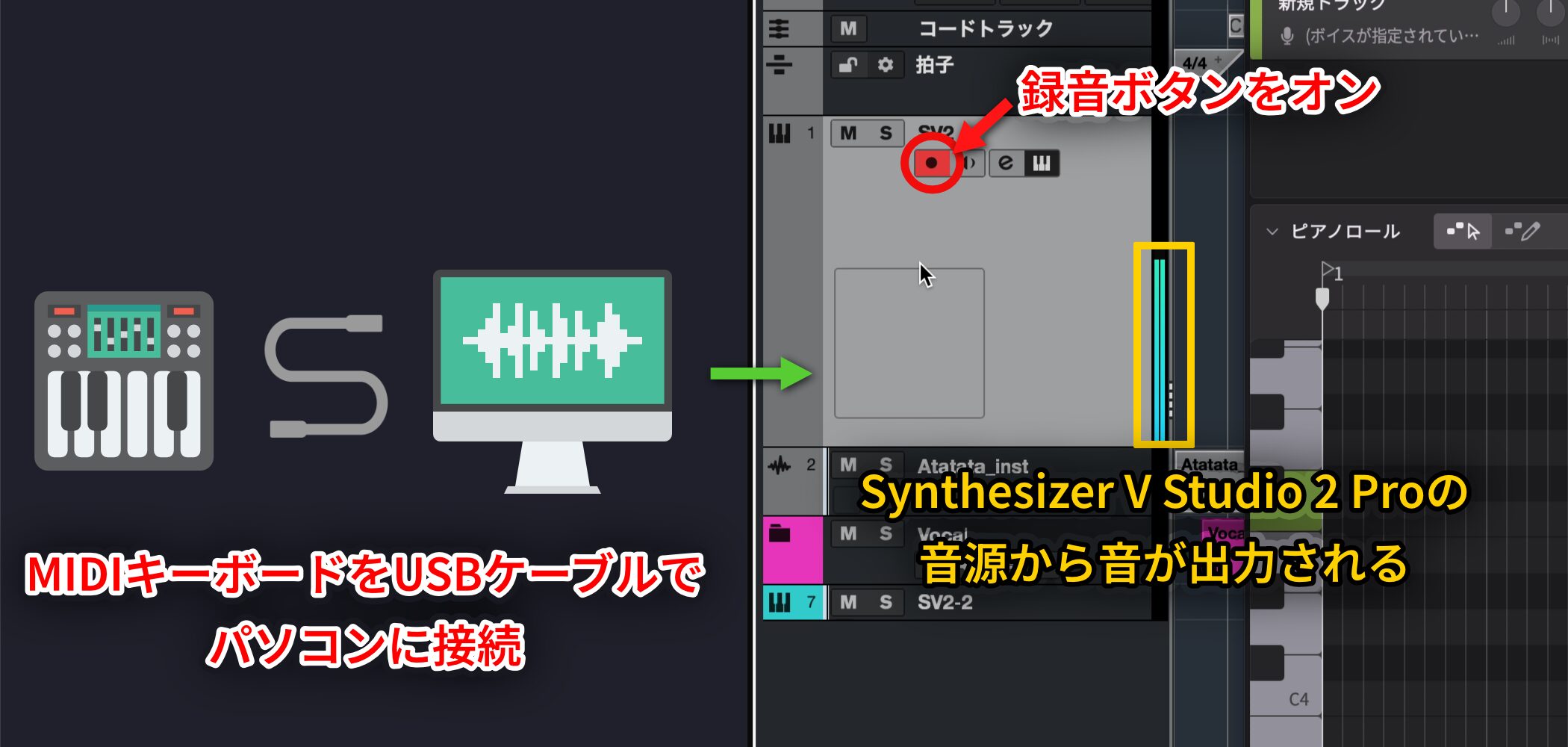

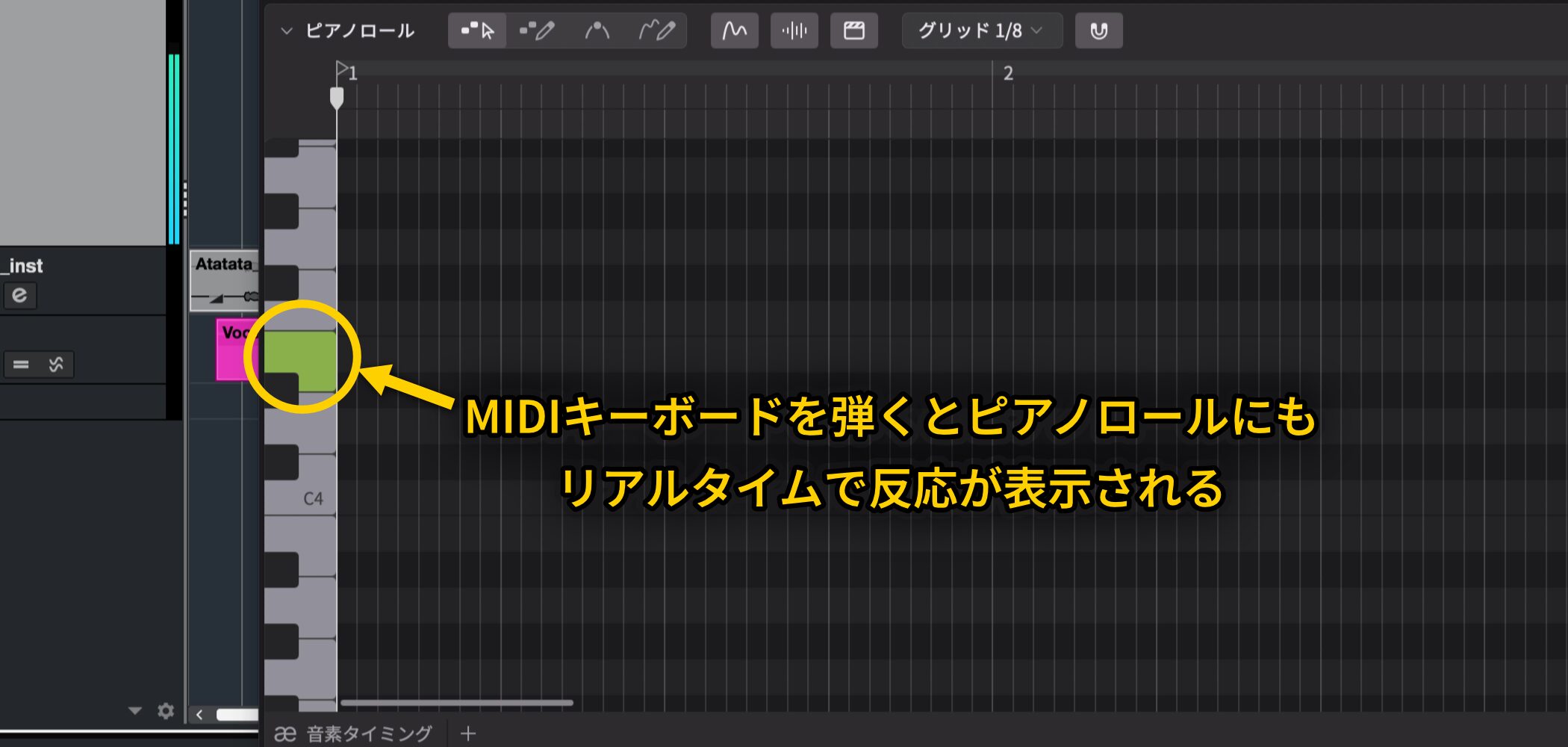

MIDIキーボードをUSBケーブルでパソコンに接続し、DAW側のインストゥルメントトラックで録音ボタンをオンにすると、Synthesizer V Studio 2 Proの音源から実際に音が出力されます。

また、ピアノロールにもリアルタイムで反応が表示されます。

もしMIDIキーボードが反応しない場合は、DAWのMIDI入力設定を確認したり、USBハブを使用せずに直接PCに接続し直すなどの対処を試してみてください。

テンポと拍子の設定

制作を始める際には、テンポと拍子の設定も忘れずに行いましょう。

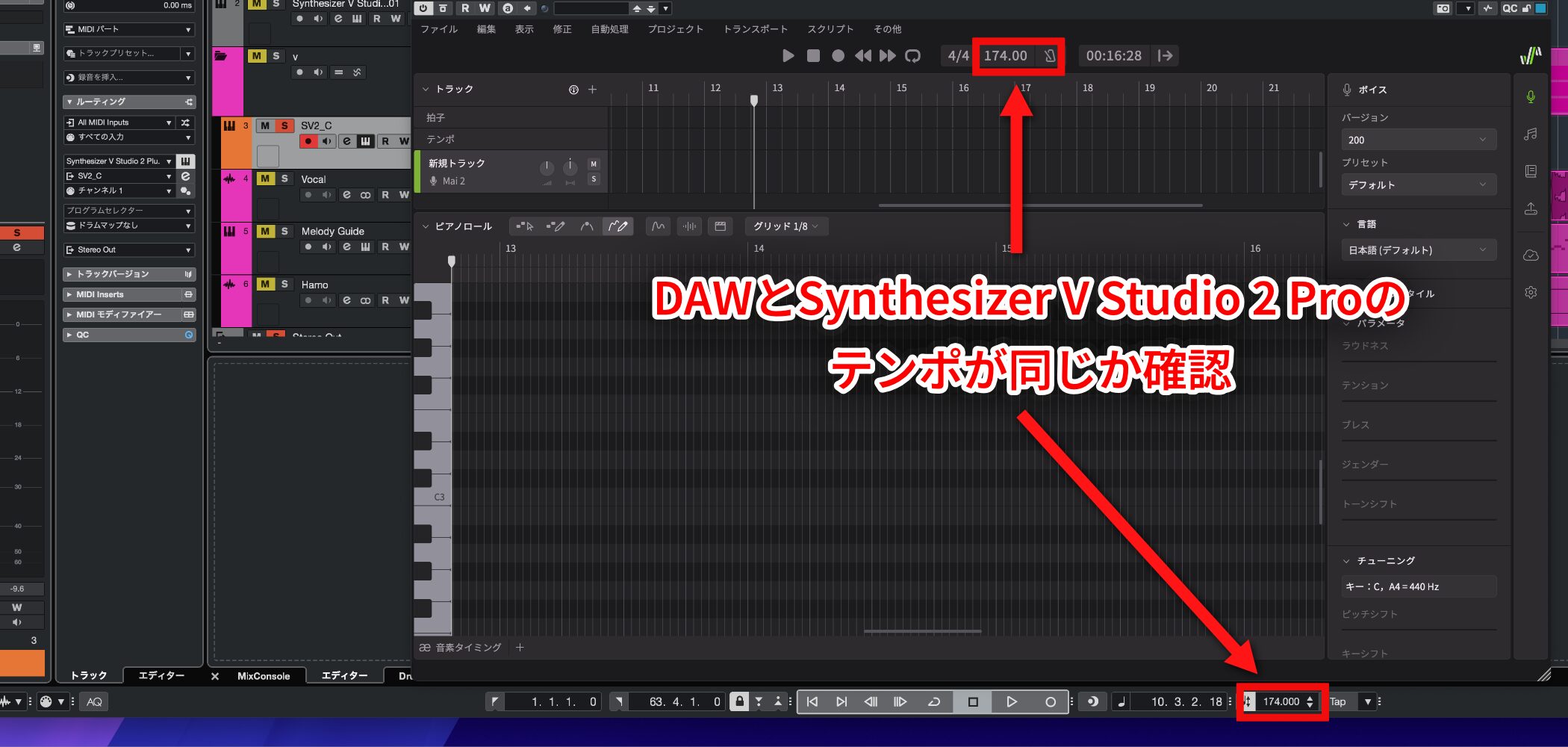

新規プロジェクト作成時には、通常はDAWとSynthesizer V Studio 2 Proのテンポが自動で同期されます。

万が一テンポが一致していない場合は、メニューから「プロジェクト」→「テンポ」→「ホストと同期」を選択するとテンポが揃います。

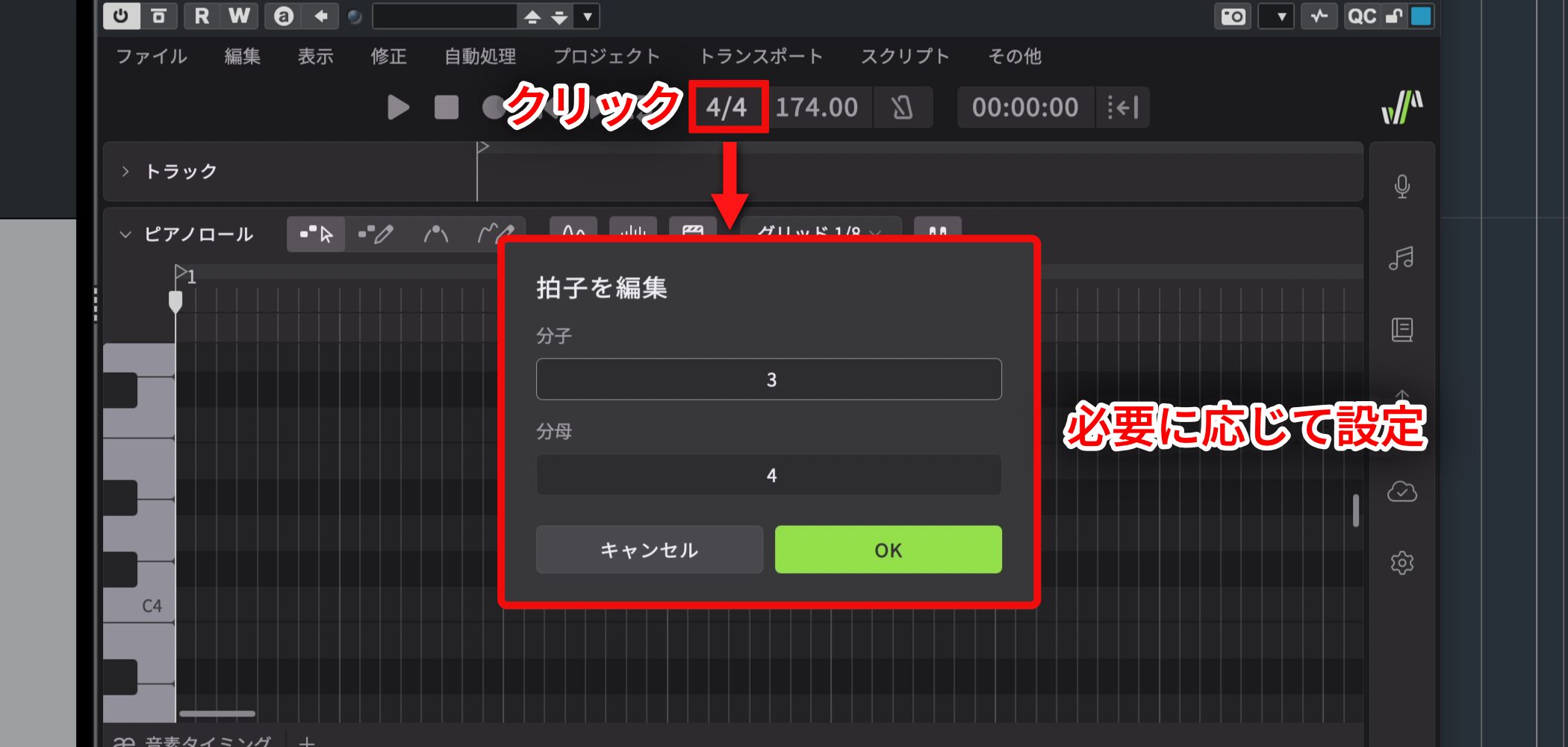

拍子については、デフォルトで「4/4」に設定されています。

DAWで設定した拍子は、Synthesizer V Studio 2 Pro側に自動的には反映されません。

そのため、楽曲が4/4拍子以外の場合には、Synthesizer V Studio 2 Pro側でも拍子を設定します。

拍子の箇所をクリックすると編集画面が開くので、必要に応じて設定を行ってください。

プロジェクトの保存

制作中のデータ管理も大切なポイントです。

ここまでの設定を保存しておきましょう。

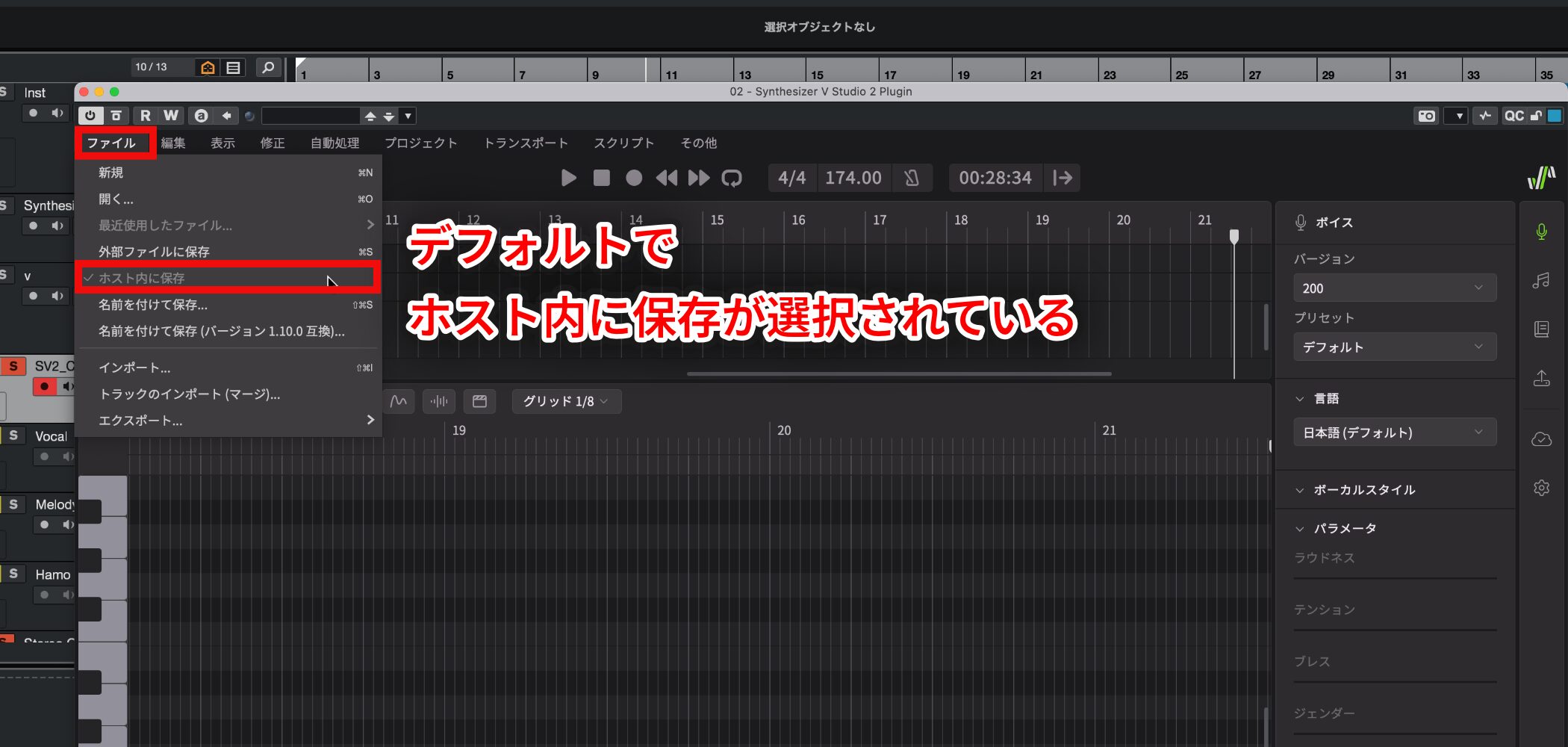

Synthesizer V Studio 2 Proのプロジェクトファイルは、デフォルトで「ファイル」→「ホスト内に保存」が選択されています。

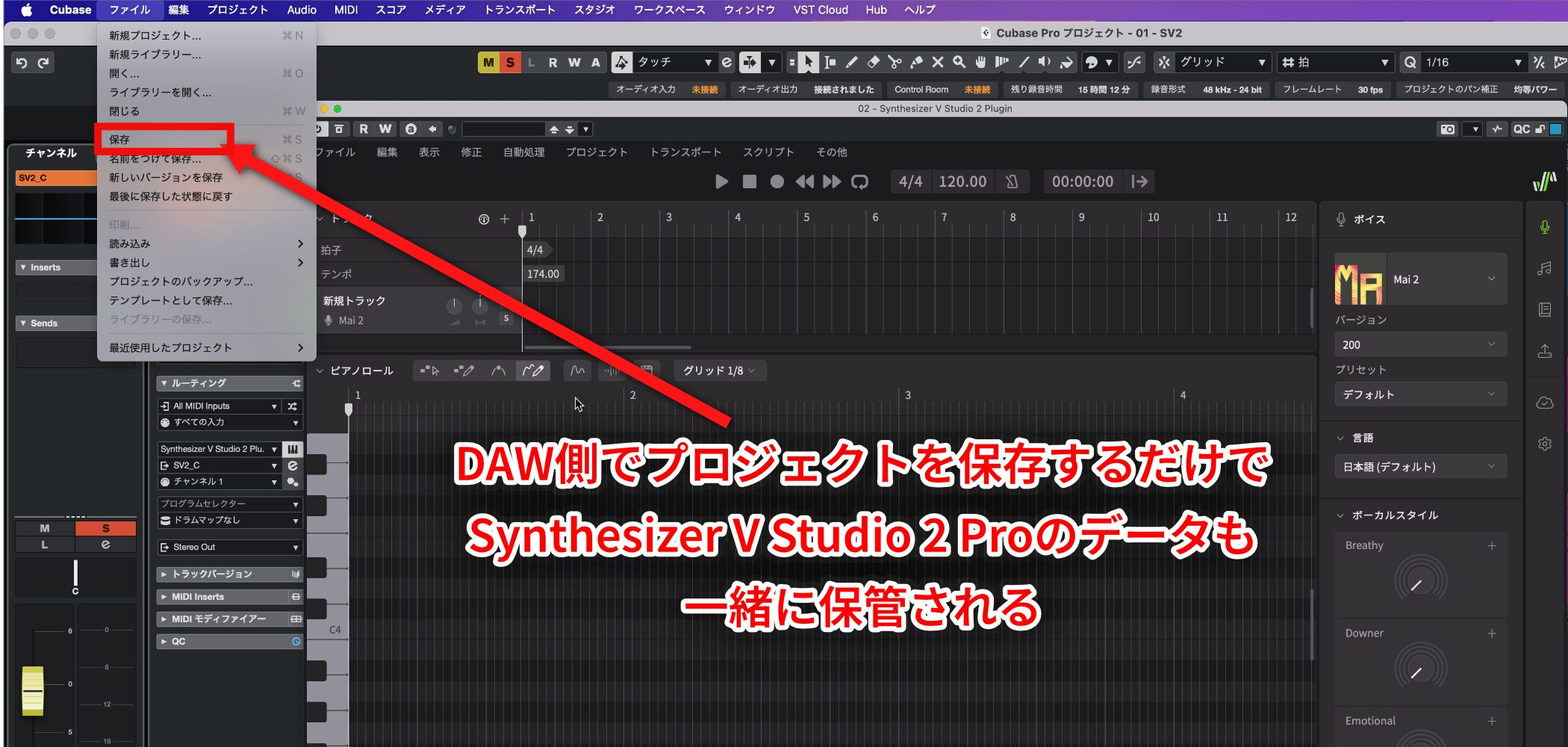

この設定により、Synthesizer V Studio 2 ProのデータはDAWのプロジェクトファイルに自動的に含まれるため、普段通りDAW側でプロジェクトを保存するだけで一緒に保管されます。

万が一のデータ消失に備えて、制作の途中でもこまめに保存作業を行う習慣をつけておくことをおすすめします。

メロディ・歌詞・ラップ入力の実践

Synthesizer V Studio 2 Proでは、マウスやキーボード操作を駆使して、直感的かつ効率的にメロディや歌詞、ラップを入力することが可能です。

そこで、楽曲のAメロから入力実践を例に、基本的な操作方法を詳しく解説します。

ノート入力の準備とピアノロールの概要

まずは、Aメロ部分のメロディを入力します。

あらかじめガイドメロディをDAWへ入力しておくと作業が進めやすくなります。

入力作業はメインのピアノロール画面で行います。

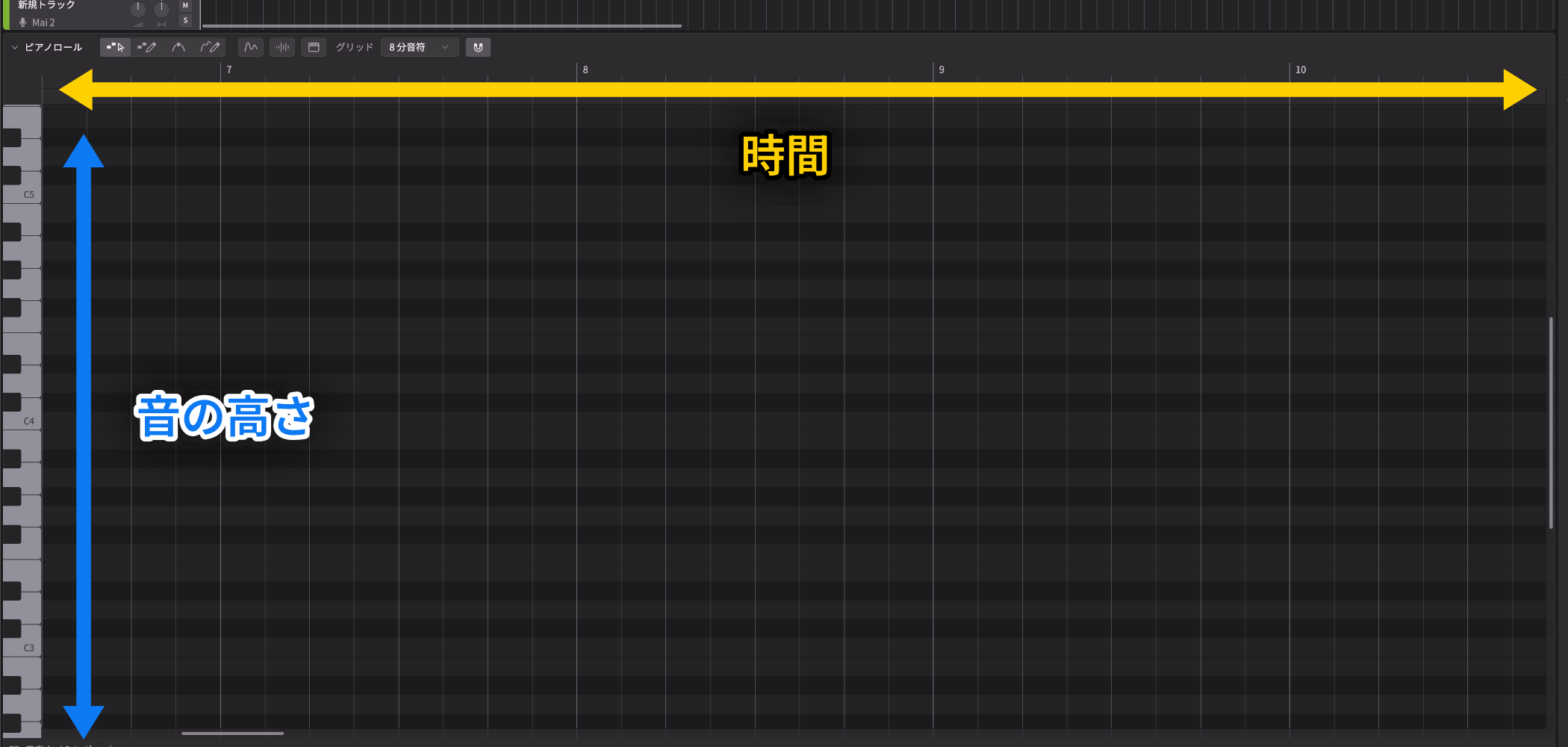

これはDAWでもなじみのあるもので、縦軸が音の高さ、横軸が時間を示します。

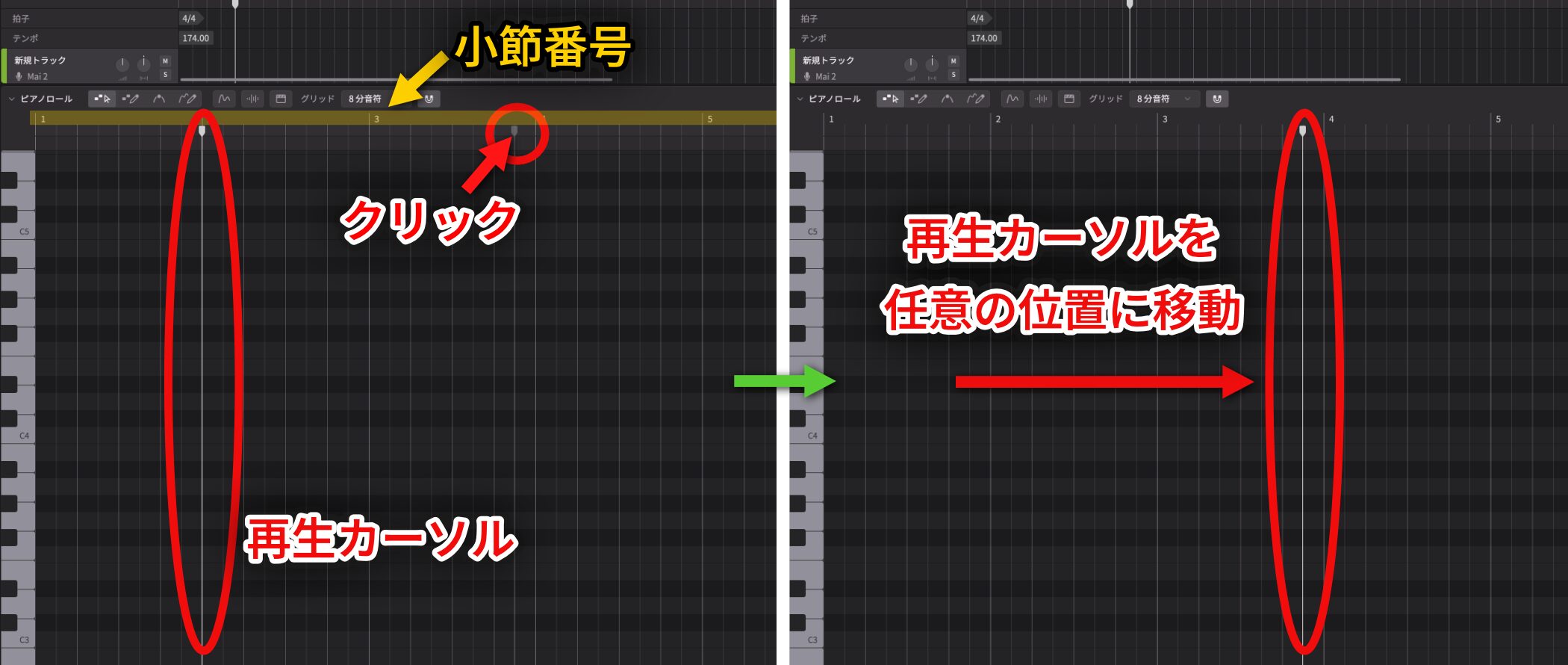

画面上部には小節番号が表示されており、クリックすれば再生カーソルを任意の位置に移動できます。

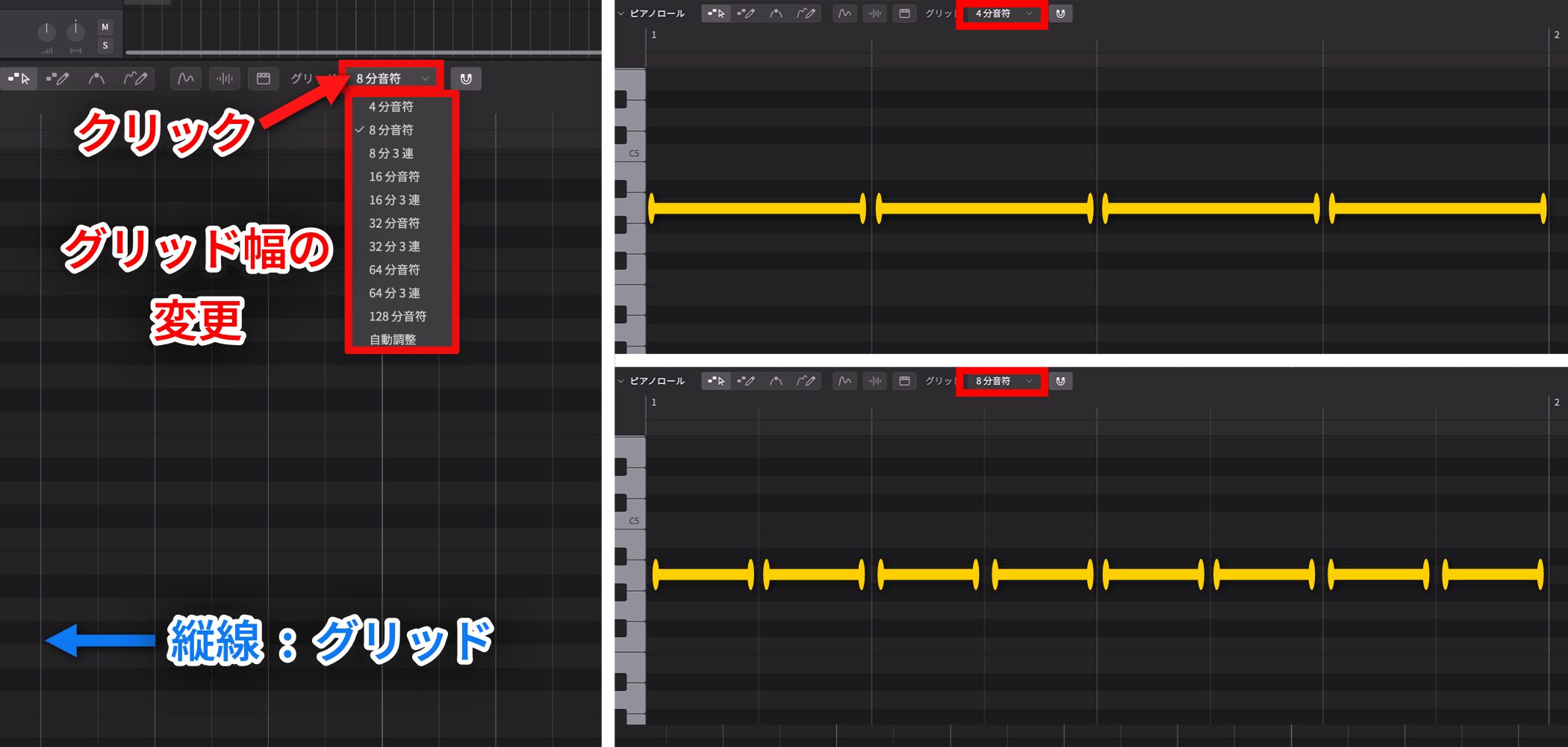

ピアノロールには「グリッド」と呼ばれる縦線があり、その幅(分割単位)は、ピアノロール画面上部のグリッドを切り替えることで自由に変更可能です。

今回は8分音符を例に進めます。

ノートの入力と編集

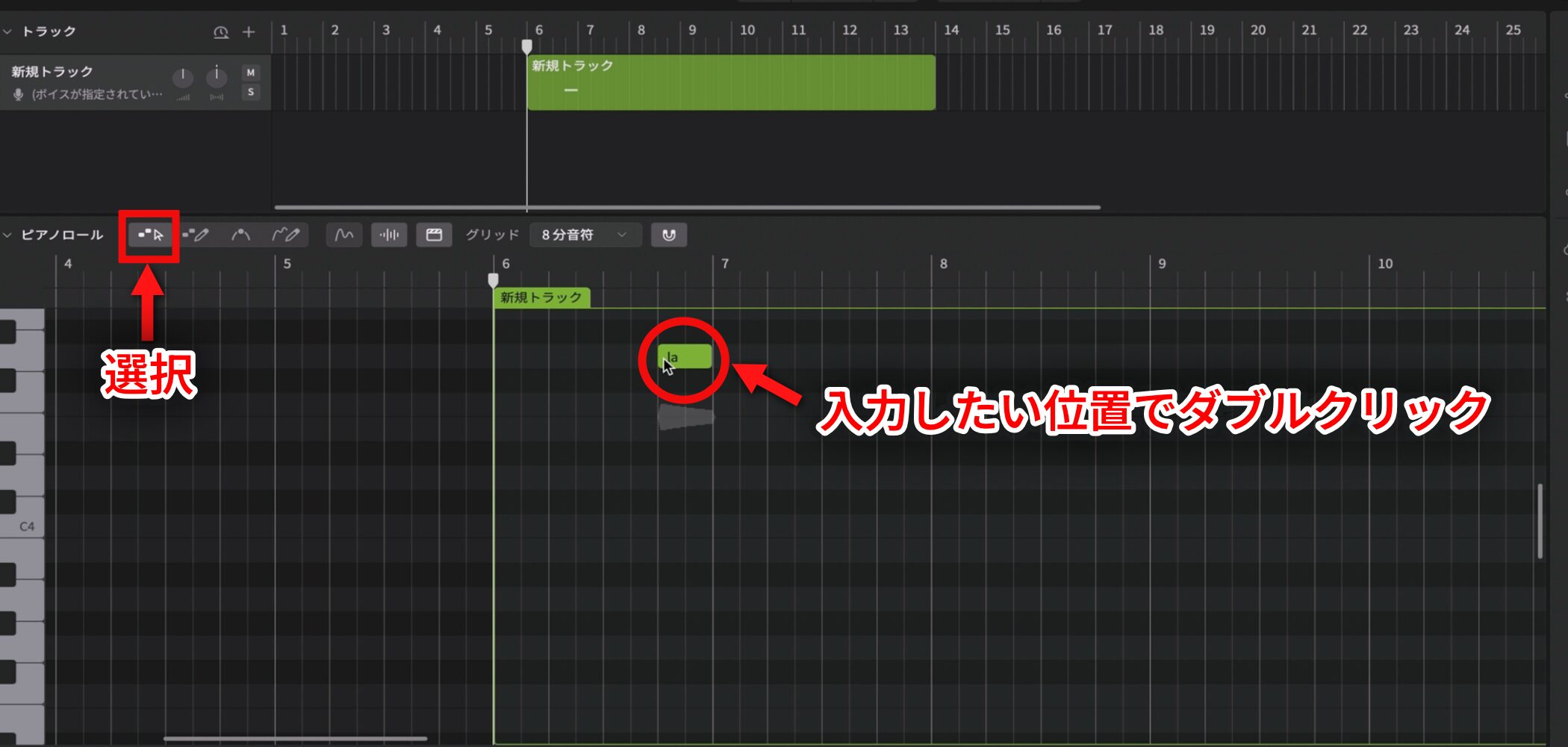

ノートの入力は「ノート編集ツール」を選択し、ピアノロール上の入力したい位置でダブルクリックします。

音程を事前に確認したい場合は、ピアノロール左側のピアノ鍵盤をクリックしてください。

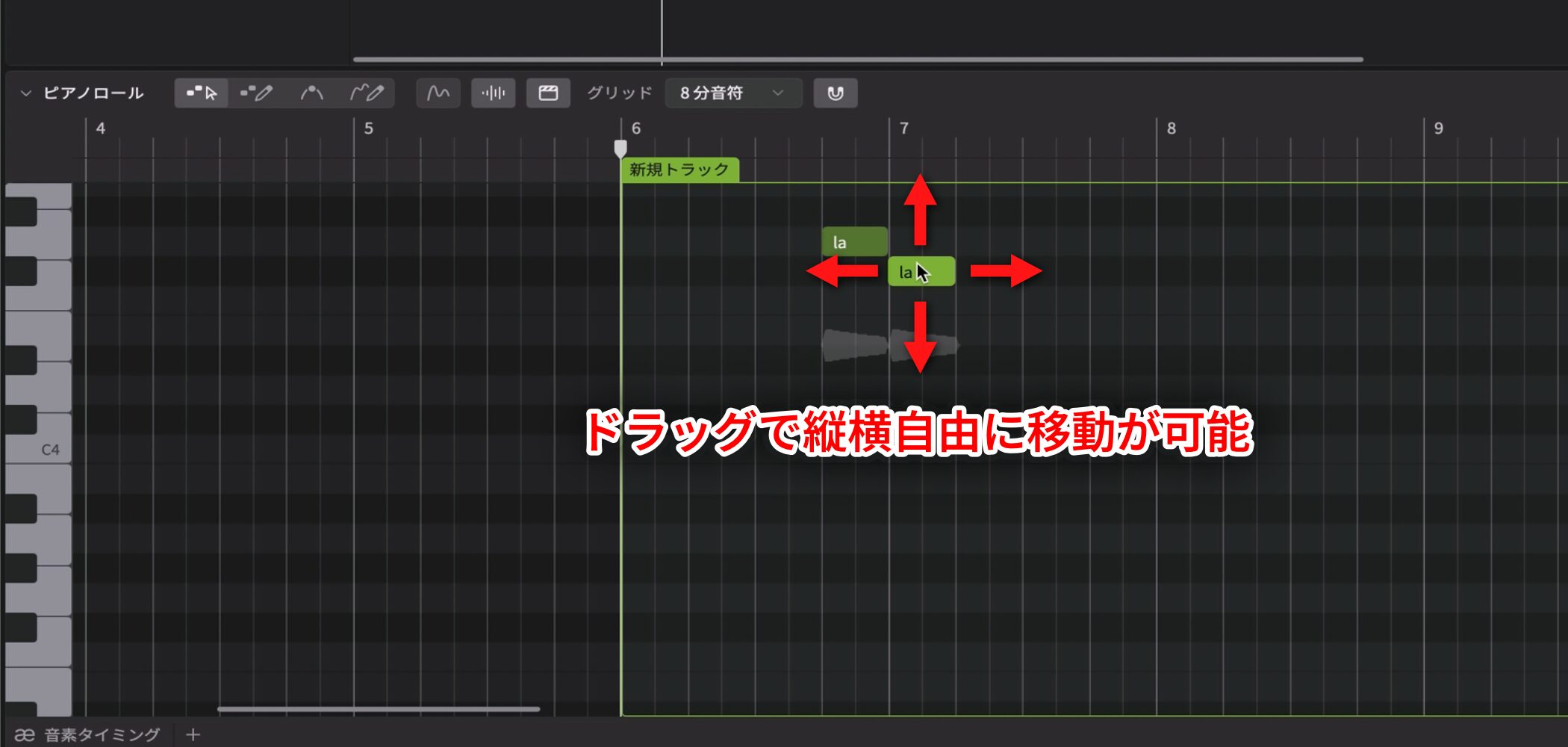

入力したノートが意図した位置からずれてしまった場合は、ドラッグで縦横自由に移動・修正が可能です。

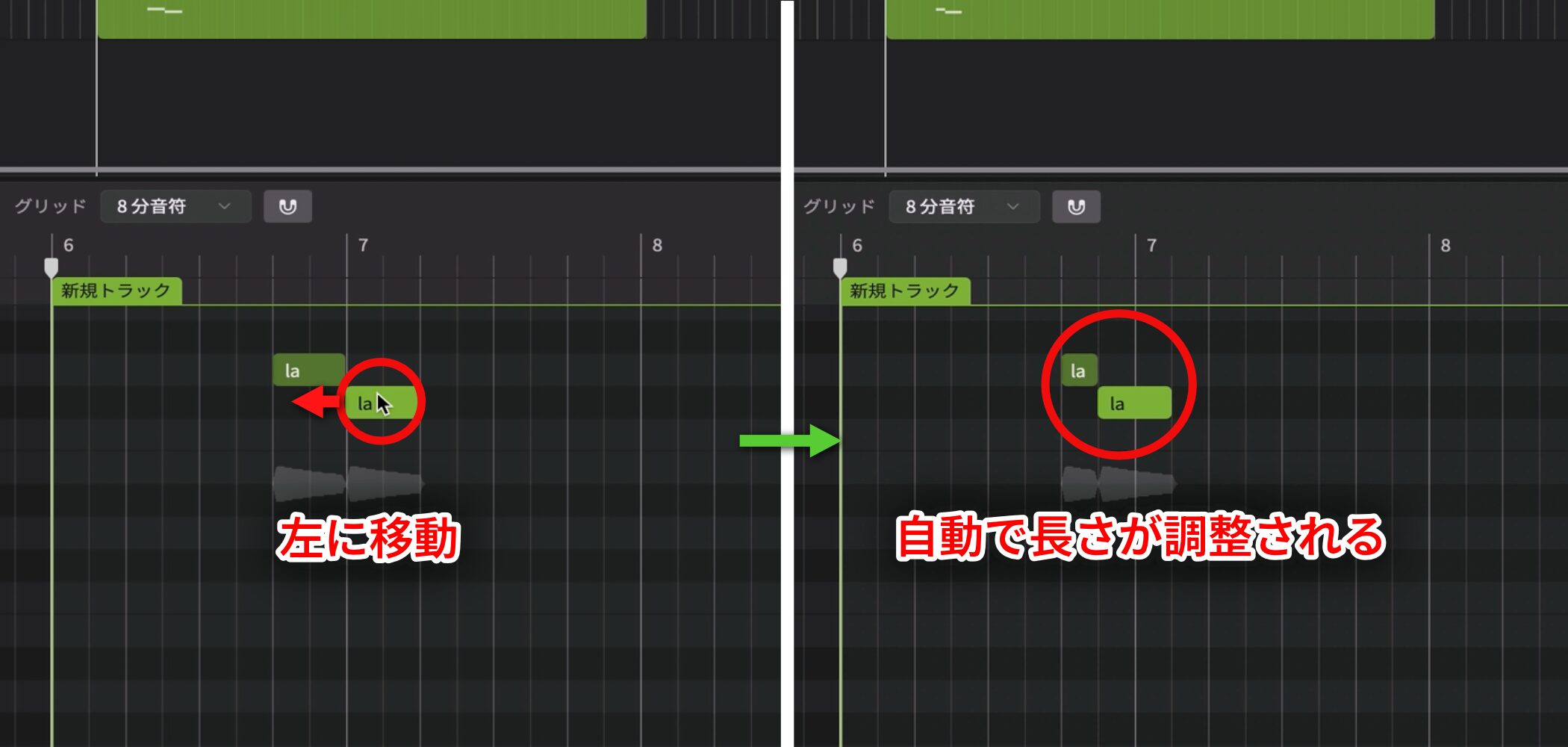

ノートの移動後などに複数のノートが同じタイミングで重なった場合は、自動で長さが調整され、再生時の不具合を防ぎます。

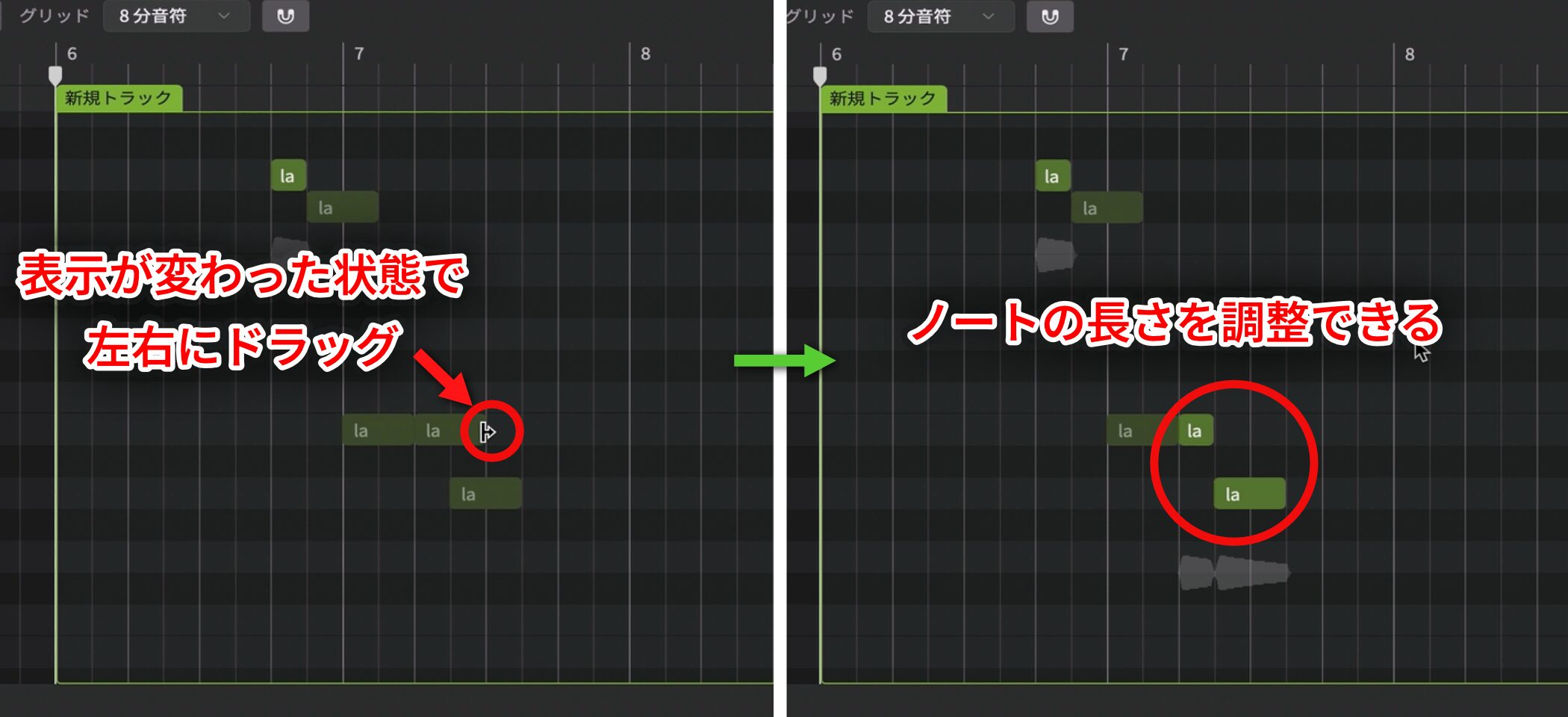

ノートの端(始点もしくは終点)にカーソルを置くと表示が変わります。

その状態で左右にドラッグすることで、ノートの長さを自由に変更できます。

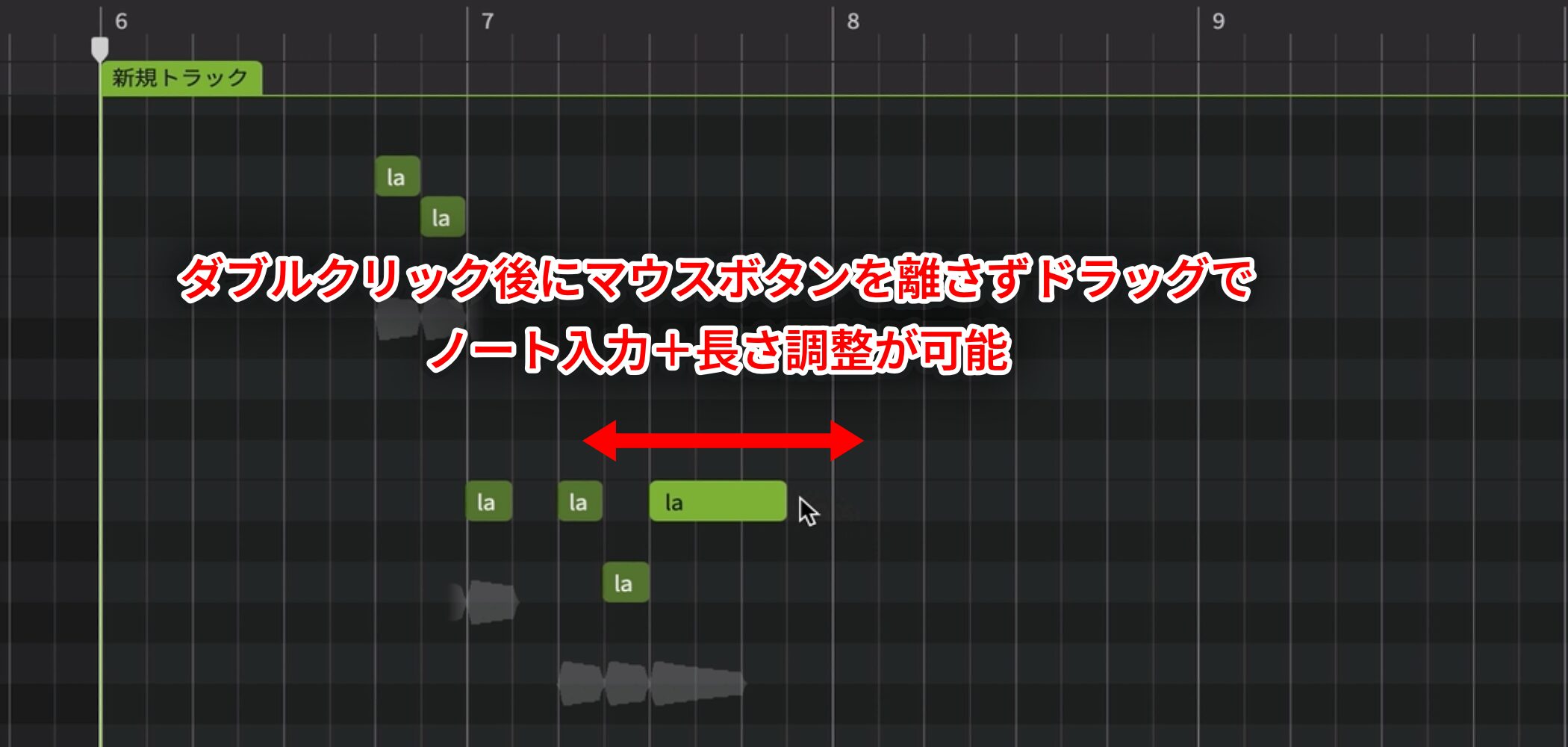

ダブルクリック後にマウスボタンを離さず左右にドラッグすると、入力と同時に長さ調整を行うことができます。

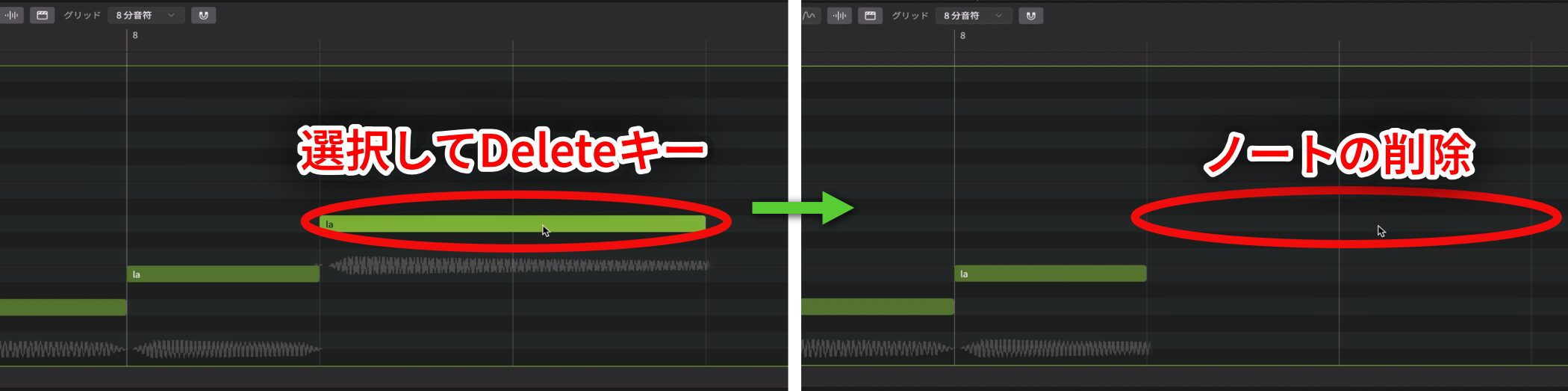

余計なノートを入力してしまった場合はDeleteキーで簡単に削除できます。

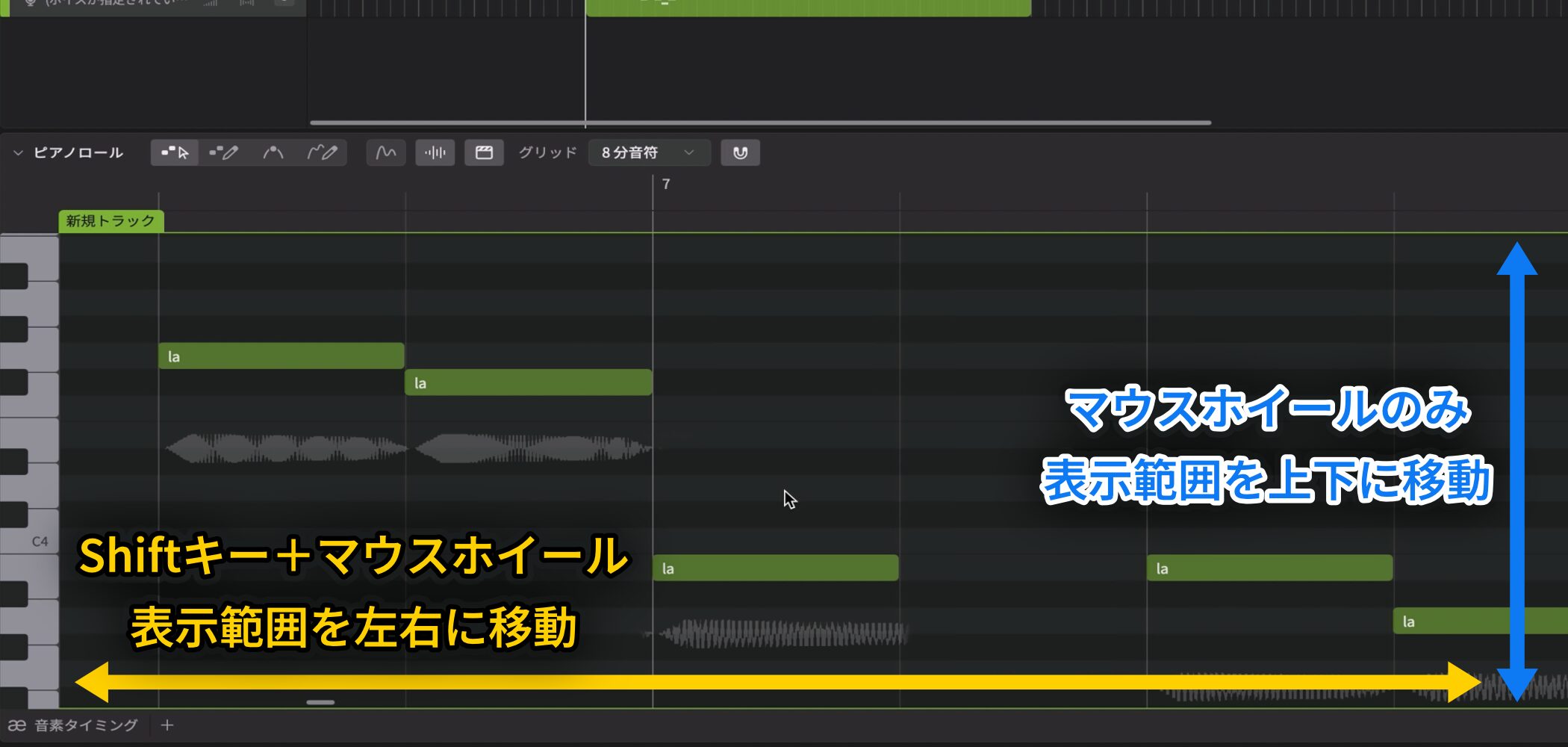

効率的な表示操作

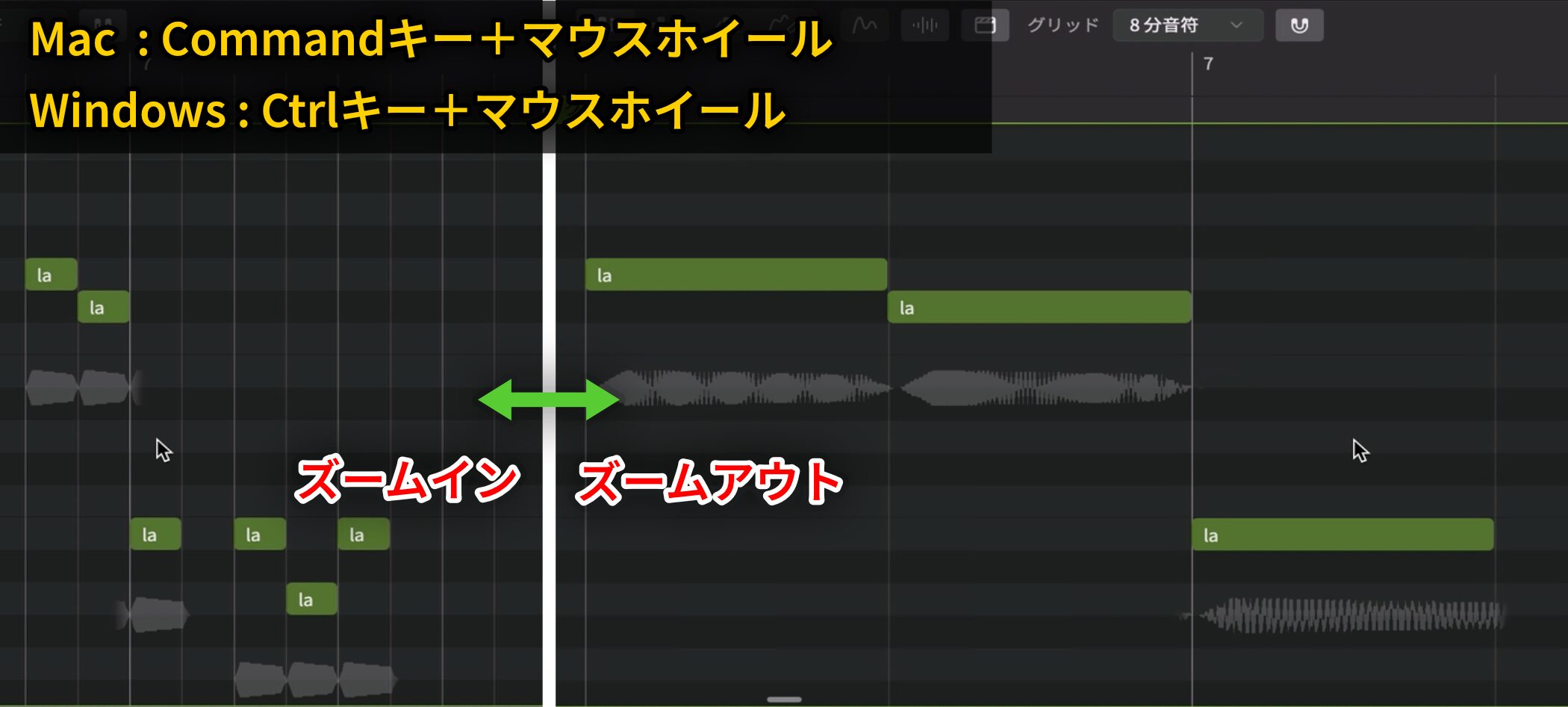

作業画面が見づらい場合は、下記の操作で画面のズームイン・ズームアウトが可能です。

- Mac : Commandキー+マウスホイール

- Windows : Ctrlキー+マウスホイール

画面の表示範囲は、Shiftキー+マウスホイールでを左右(水平方向)に移動し、マウスホイールのみで上下(垂直方向)に移動できます。

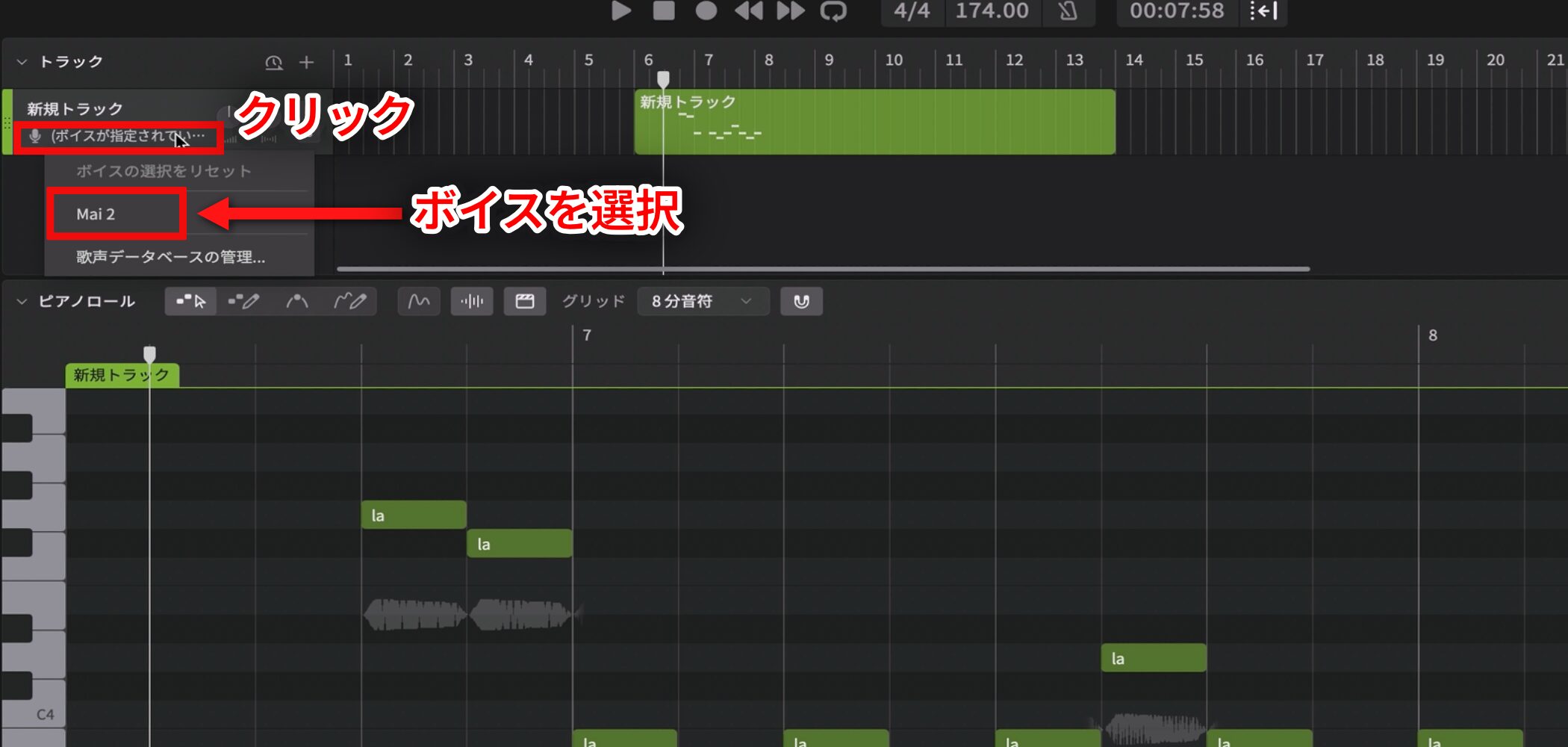

ボイスの割り当てと伴奏との連携

再生して内容を確認する際はスペースキーもしくはトランスポートの再生ボタンをクリックします。

最初はシンセサイザー音が流れますが、これは歌声を割り当てていないためです。

トラック上の該当部分をクリックし、使用したいボイスを選びましょう。

DAWの伴奏と合わせて確認したい場合は、DAW側の再生位置をクリックして、操作対象をDAWに切り替えて再生します。

伴奏に合わせて歌声が流れるので、メロディが楽曲にマッチしているかをより正確に把握できます。

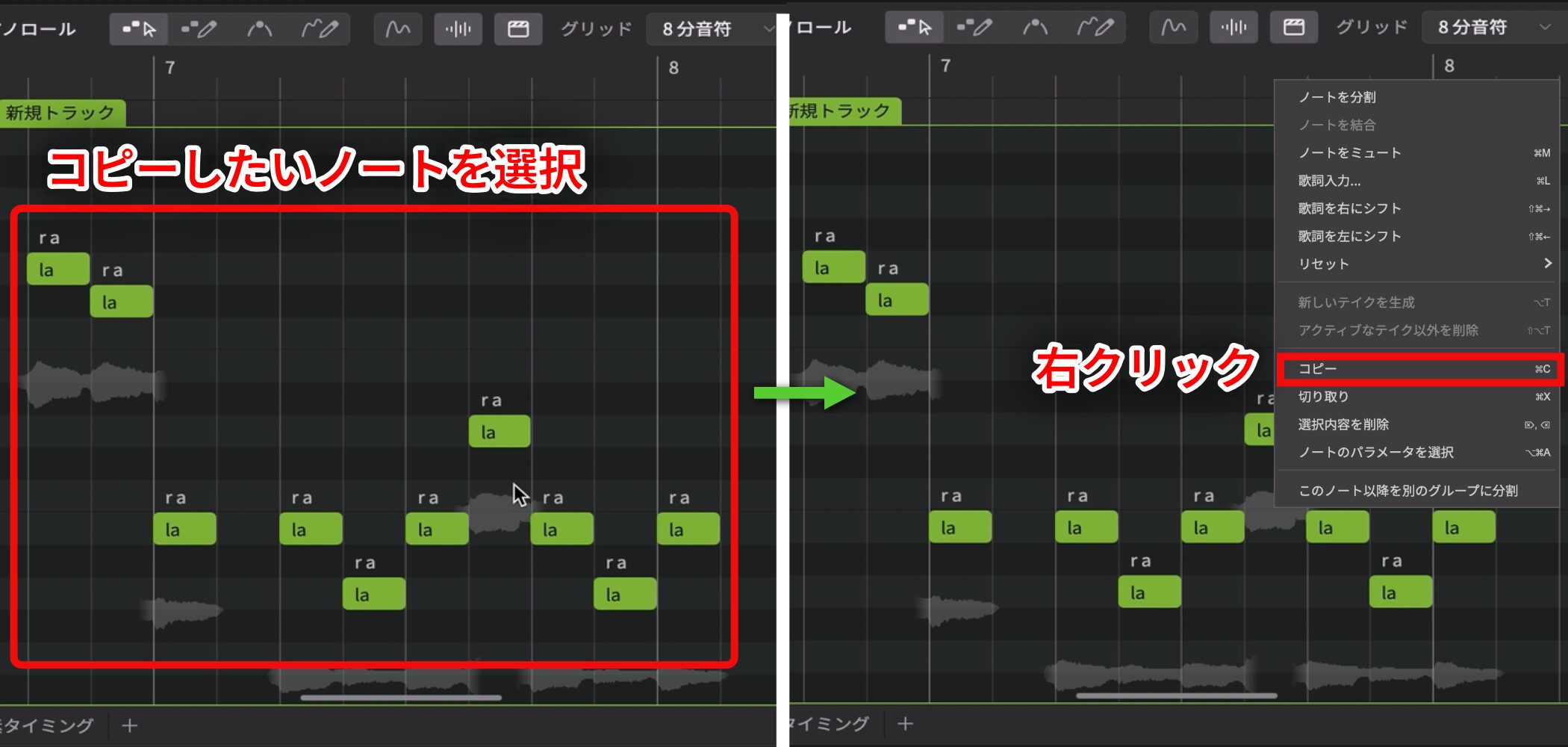

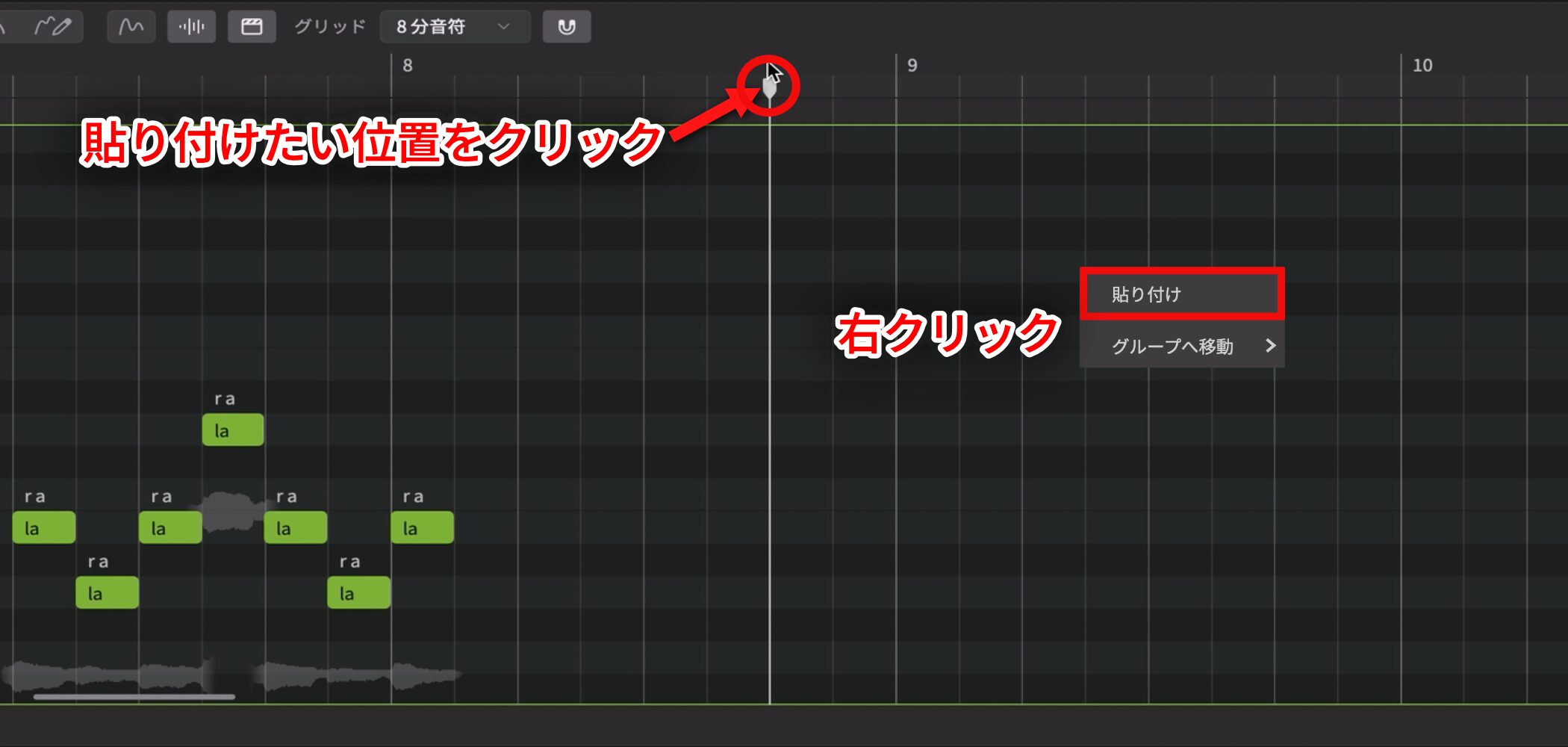

コピー&ペーストの活用とメトロノームの利用

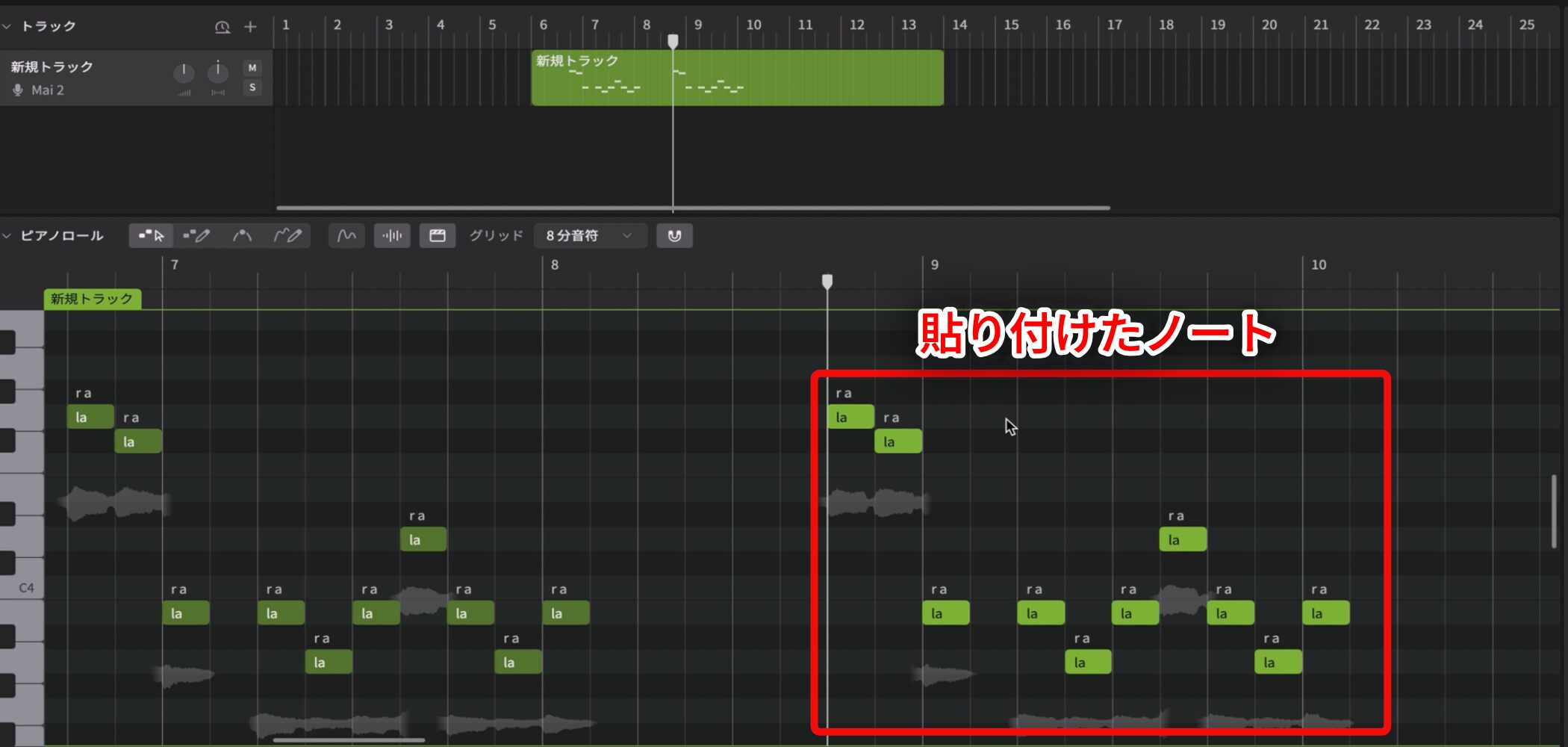

似たフレーズが続く場合は、コピー&ペースト機能を使用すると効率的です。

コピーしたいノートを選択し、右クリックメニューから「コピー」を選択します。

次に、貼り付けたい位置をクリックして、右クリックから「貼り付け」を選択します。

貼り付けたノートは通常通り編集可能です。

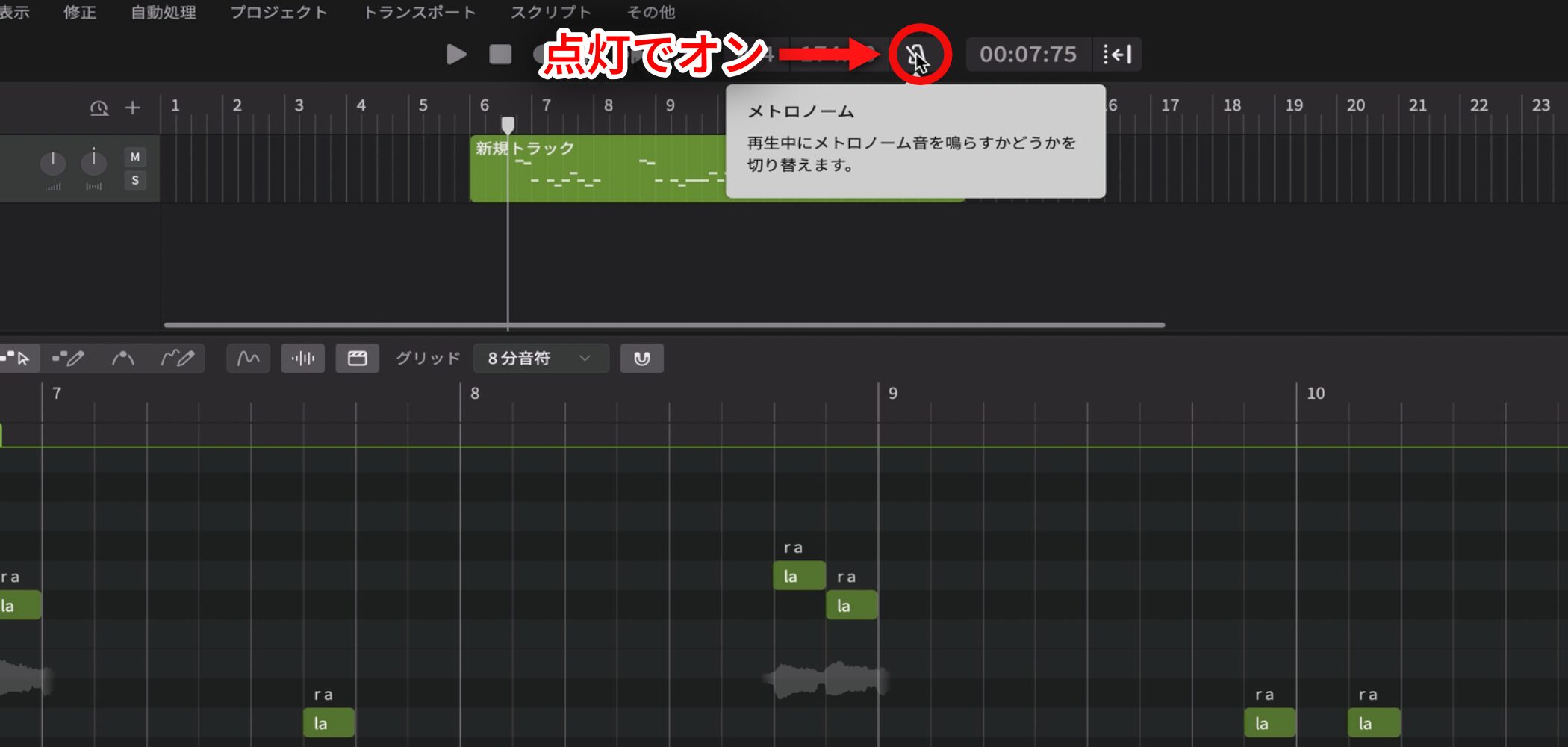

リズムが分かりにくい場合は、画面上部のメトロノームアイコンを点灯すると再生時にクリック音が鳴ります。

MIDIデータのインポートによる効率化

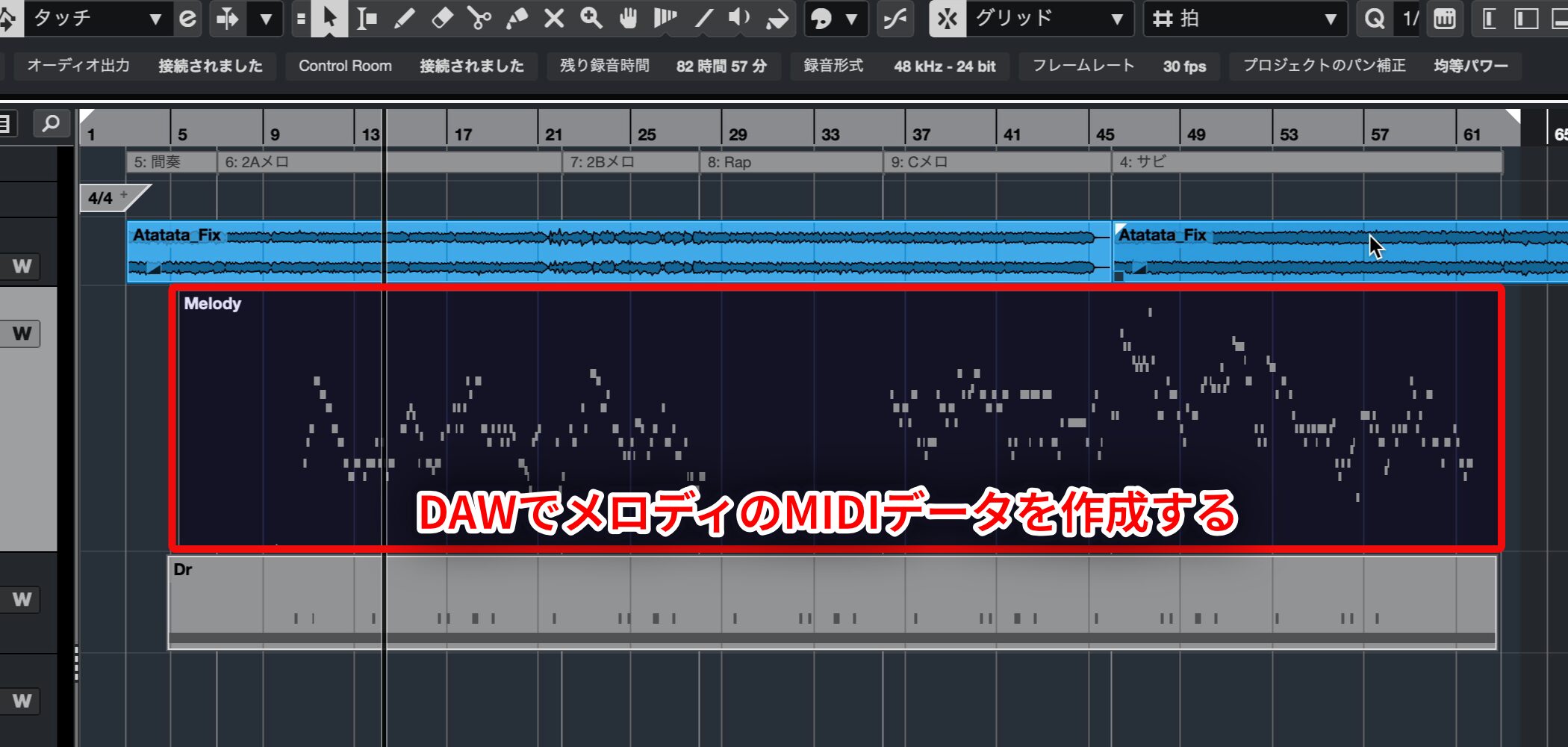

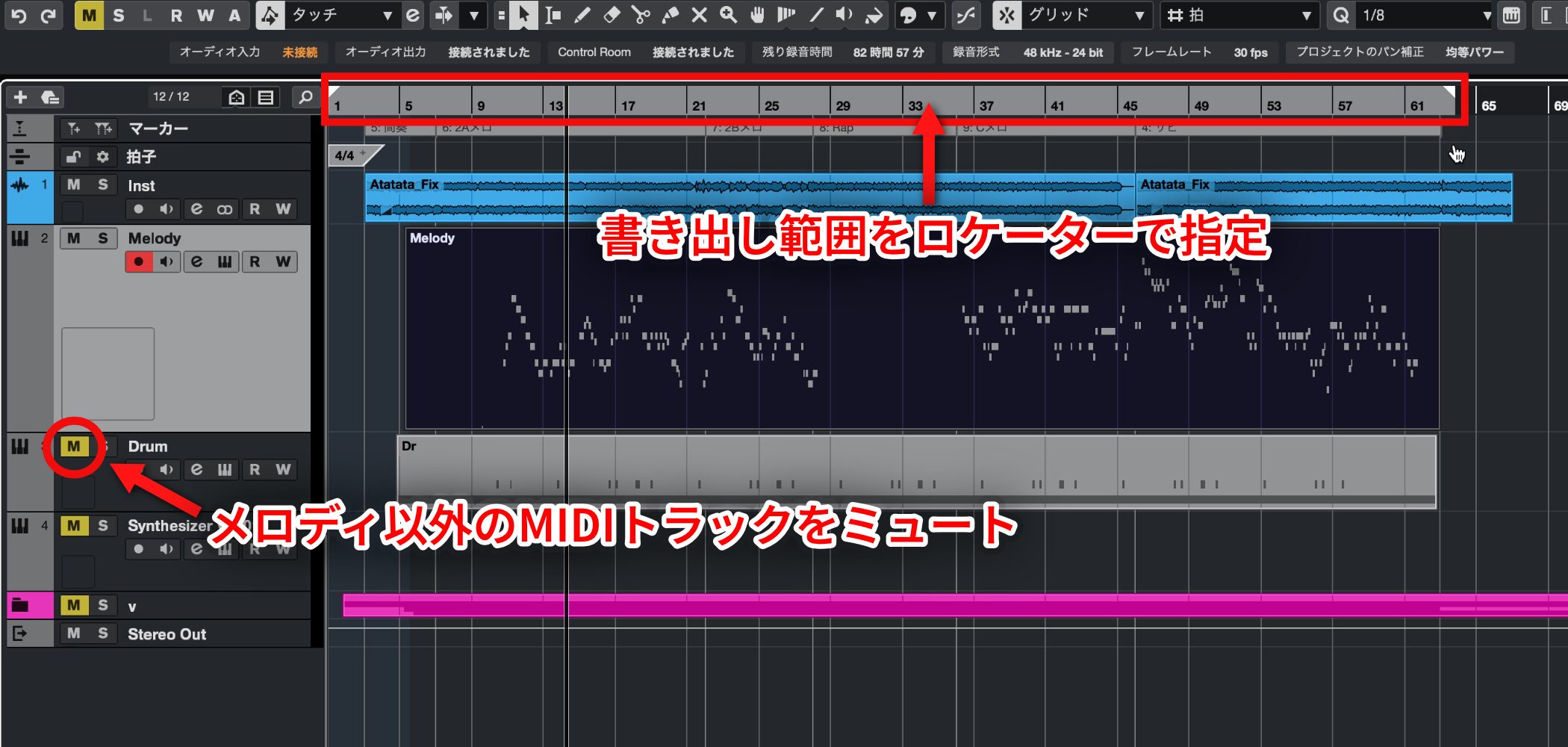

Aメロ、Bメロ、サビ、Cメロなど、多くのノートを入力する場合は、DAWでMIDIデータを作成し、Synthesizer V Studio 2 Proへインポートするのが効率的です。

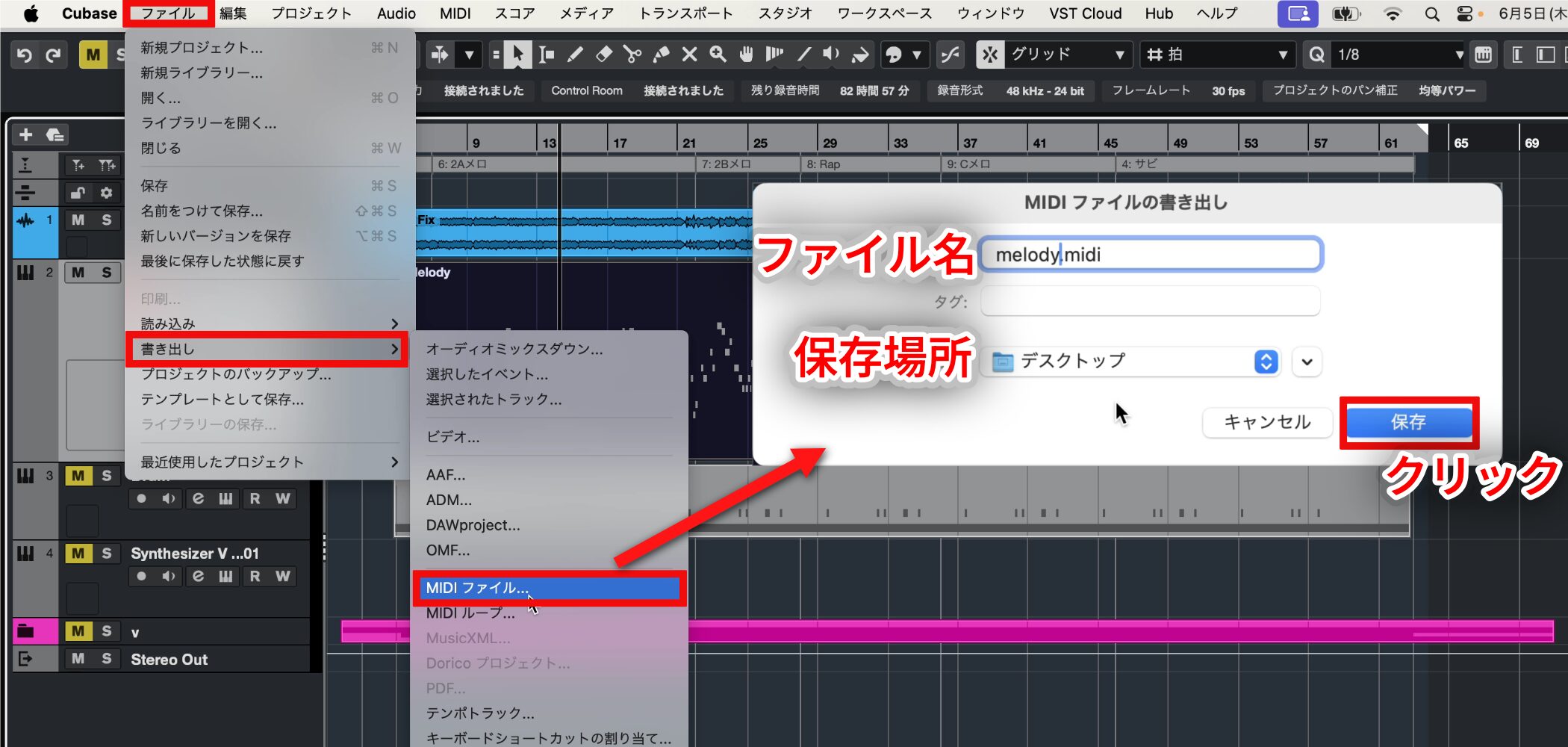

例えばCubaseの場合であれば、メロディ以外のMIDIトラックをミュートし、書き出し範囲をロケーターで指定します。

「ファイル」→「書き出し」→「MIDIファイル」と進み、ファイル名と保存場所を決めてMIDIファイルを書き出します。

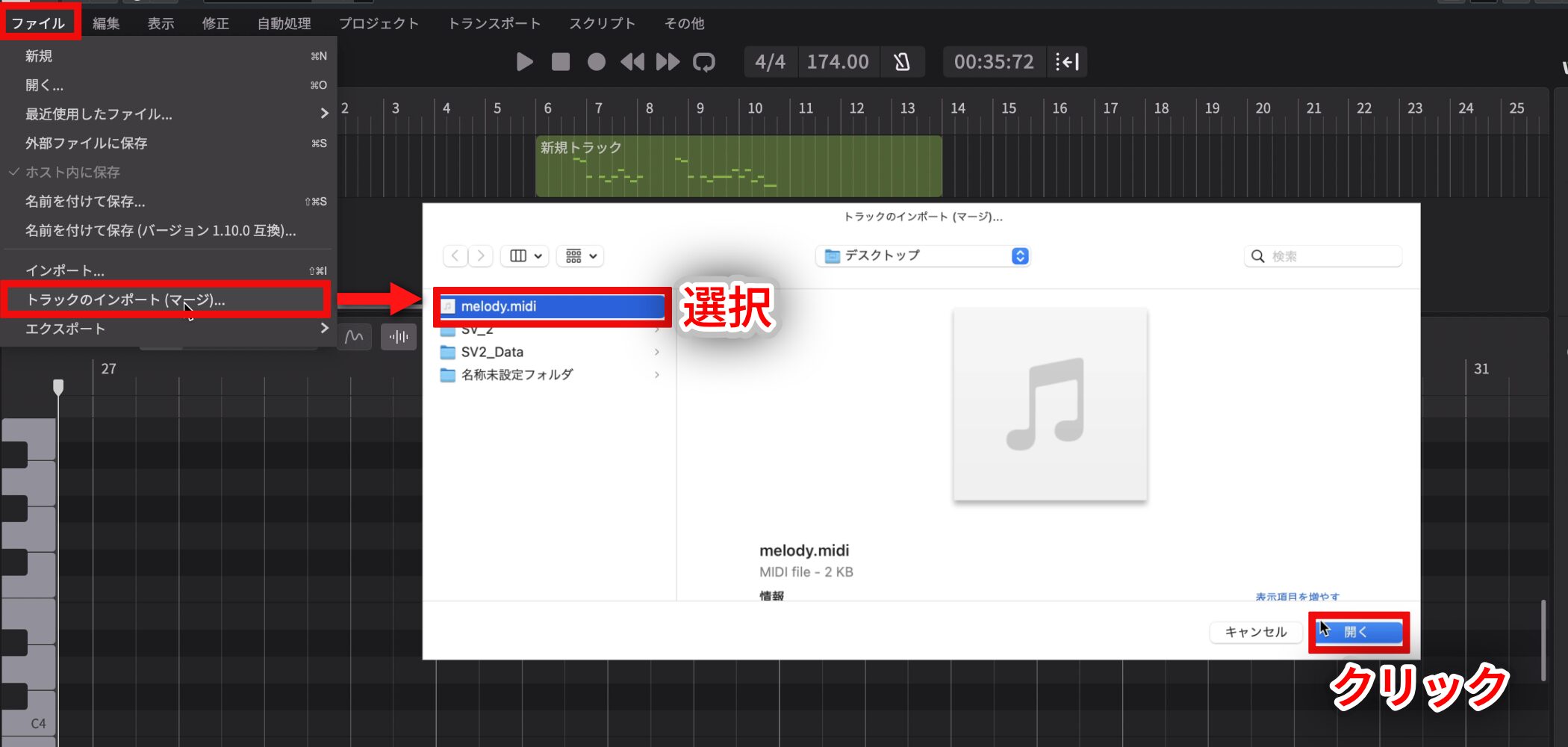

Synthesizer V Studio 2 Proでは「ファイル」→「トラックのインポート(マージ)」を選択し、書き出したメロディのMIDIファイルを開きます。

インポート時にはトラックが2つ表示されますが「トラック2」だけにチェックが入った状態で、「インポート」をクリックします。

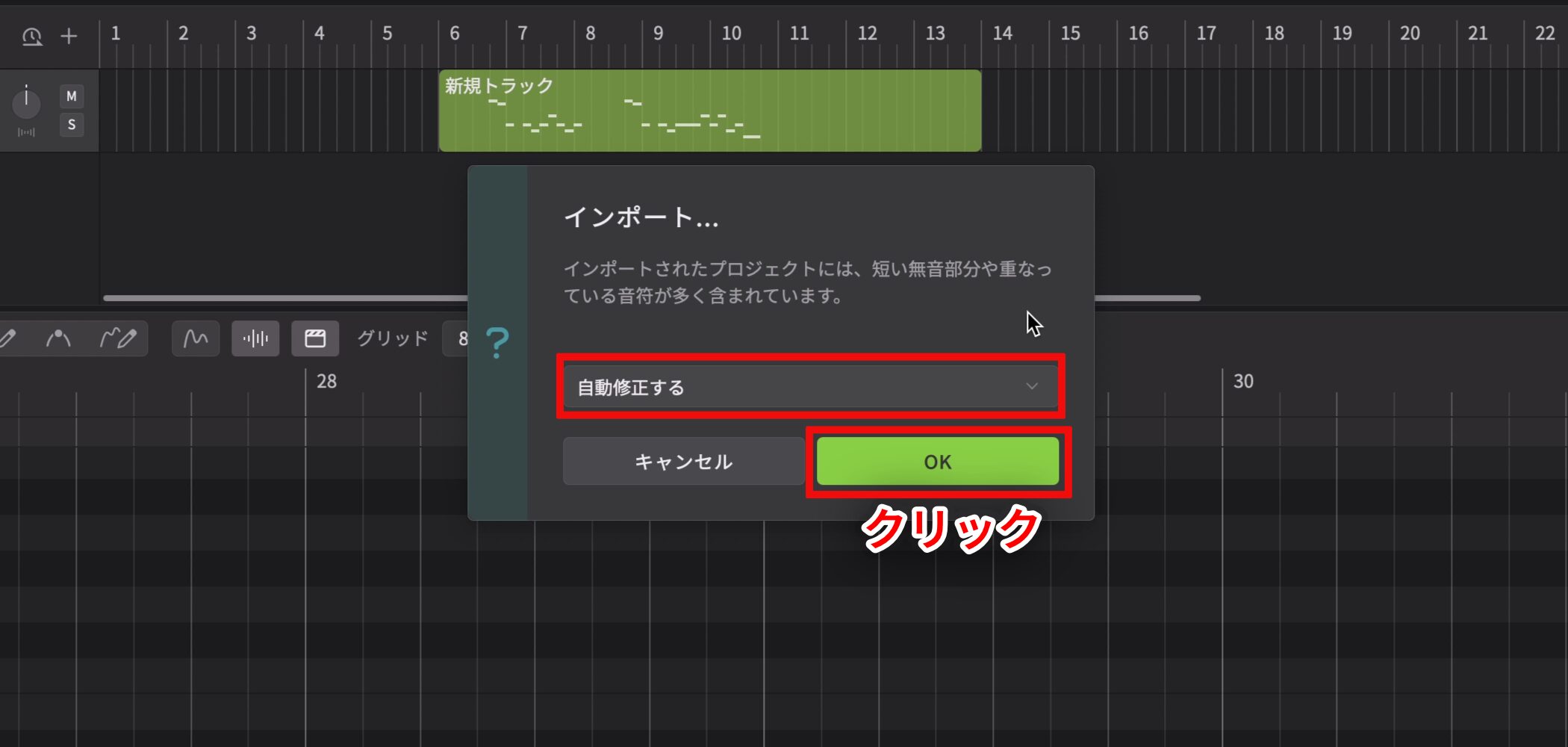

また、インポートするMIDIファイル内にノート(音符)が重なっている箇所などがあると、自動修正を提案する画面が表示されます。

デフォルトの「自動修正する」を選択すると、重なっているノートが自動的に修正されて読み込まれます。

特別な調整が必要な場合を除き、通常はそのまま「OK」をクリックして問題ありません。

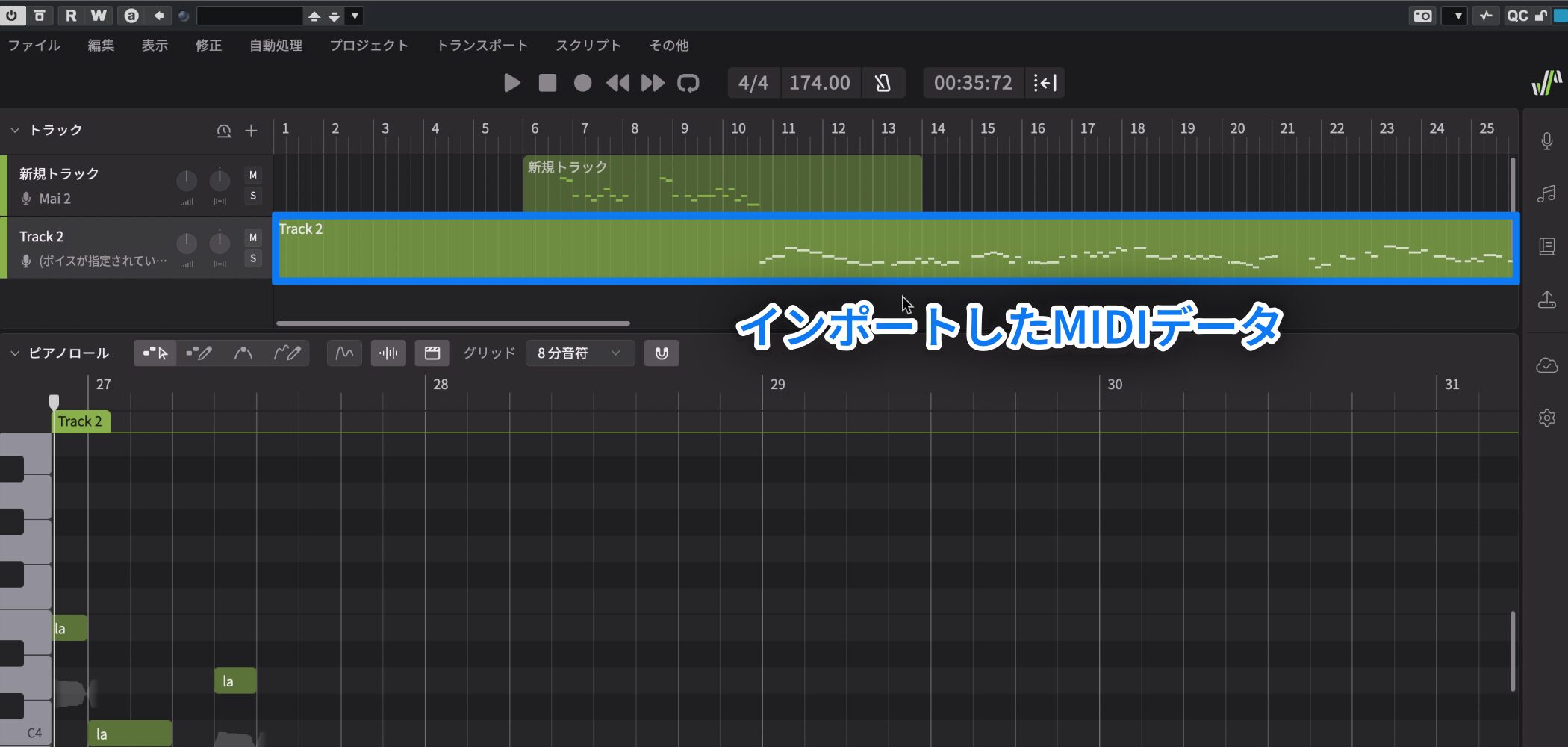

このようにDAWで作成したMIDIデータを活用すれば、多くのノート入力も効率よく進められます。

インポート後のノート編集とグループ管理

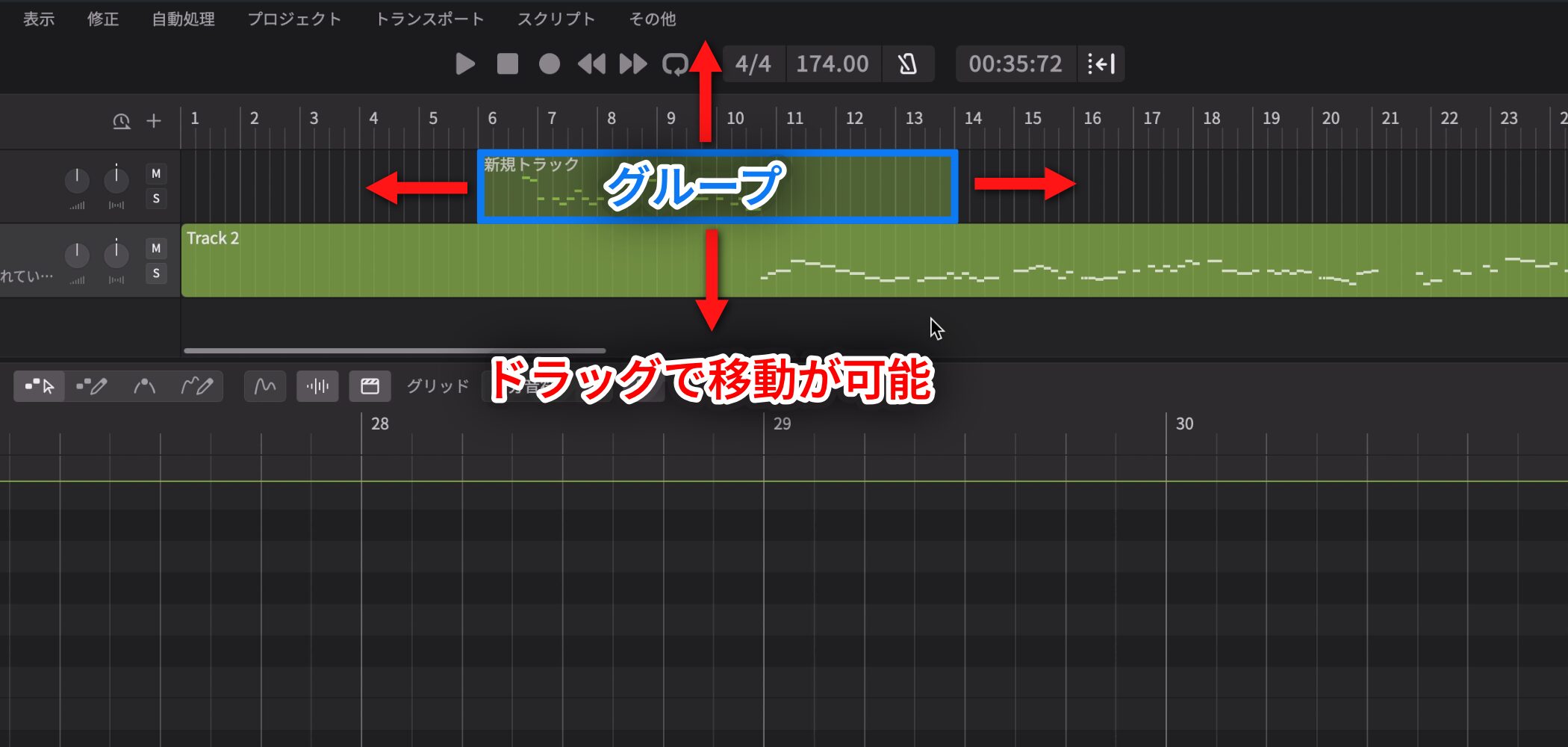

トラックは、「グループ」として枠で囲まれて表示され、グループ単位でまとめて移動することができます。

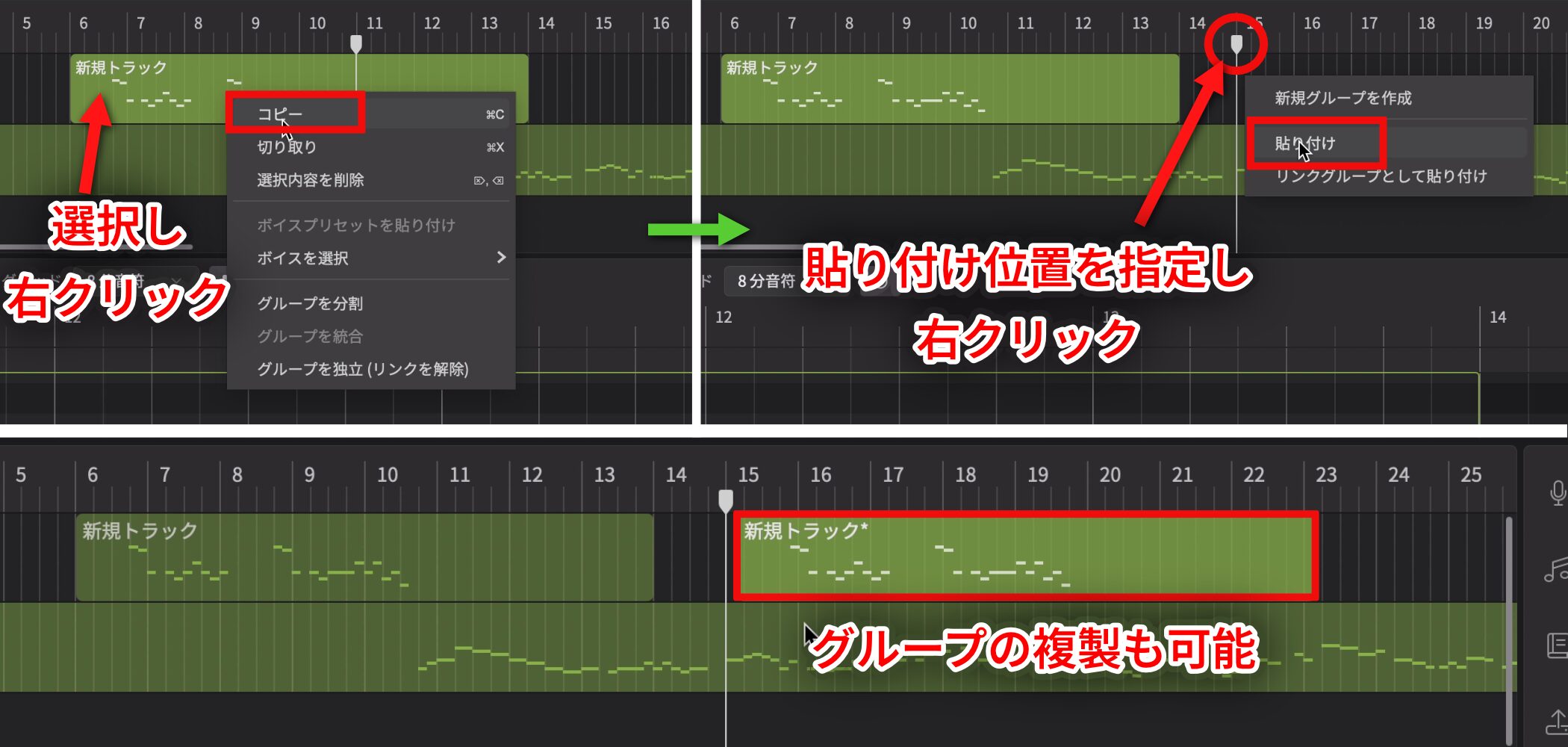

「グループ」は、ノートと同じ手順で簡単に複製できます。

複製したいグループを選択し、右クリックメニューから「コピー」を選択します。

その後、貼り付けたい位置に再生カーソルを移動し、再び右クリックメニューから「貼り付け」を選ぶと、グループが複製されます。

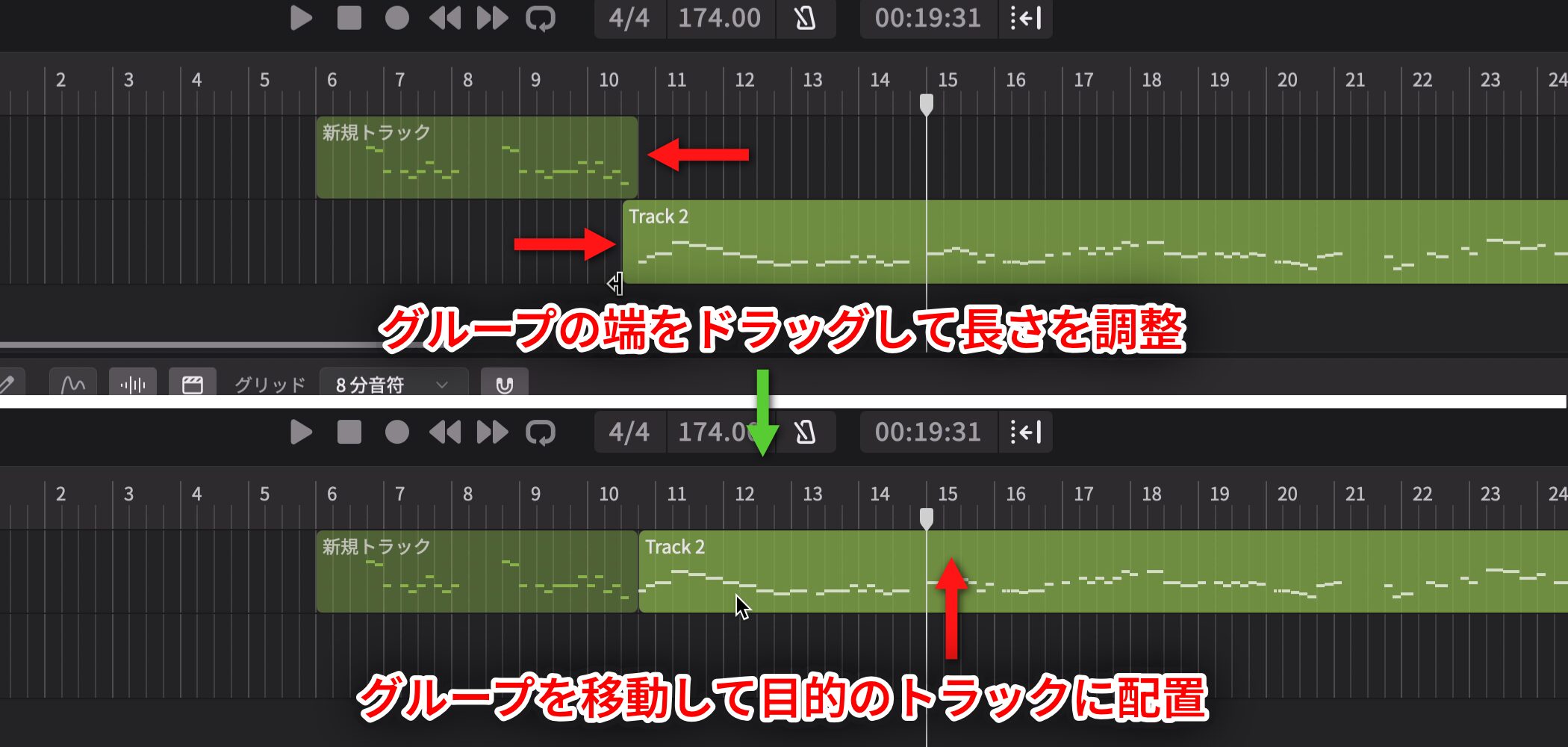

また、必要に応じてグループの端をドラッグして長さを調整し、移動させることで、目的のトラックに配置できるため、複数のグループを1つのトラックにまとめることが可能です。

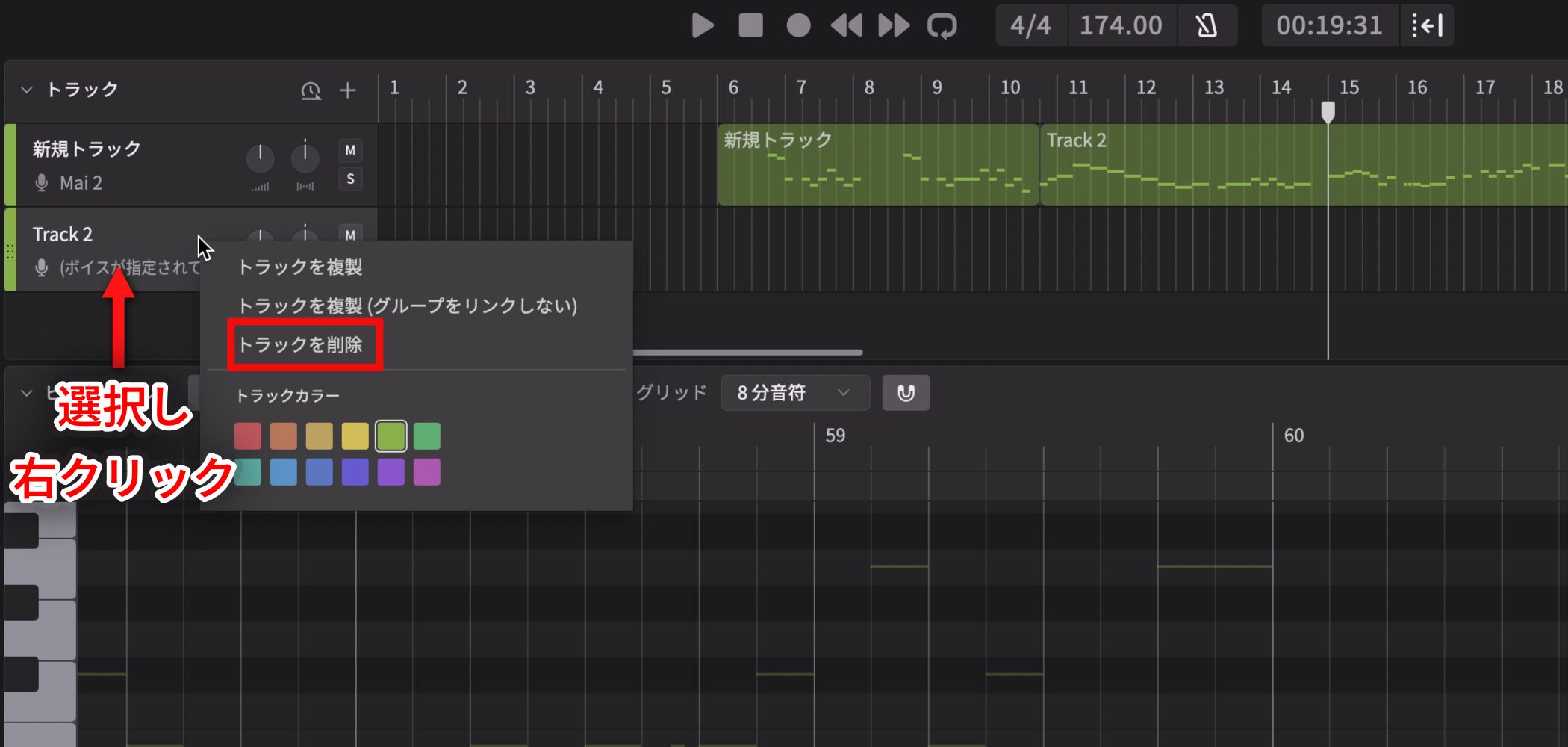

不要になったトラックは、右クリックで簡単に削除できます。

歌詞入力:1文字ずつ・まとめて・複数文字・音伸ばし

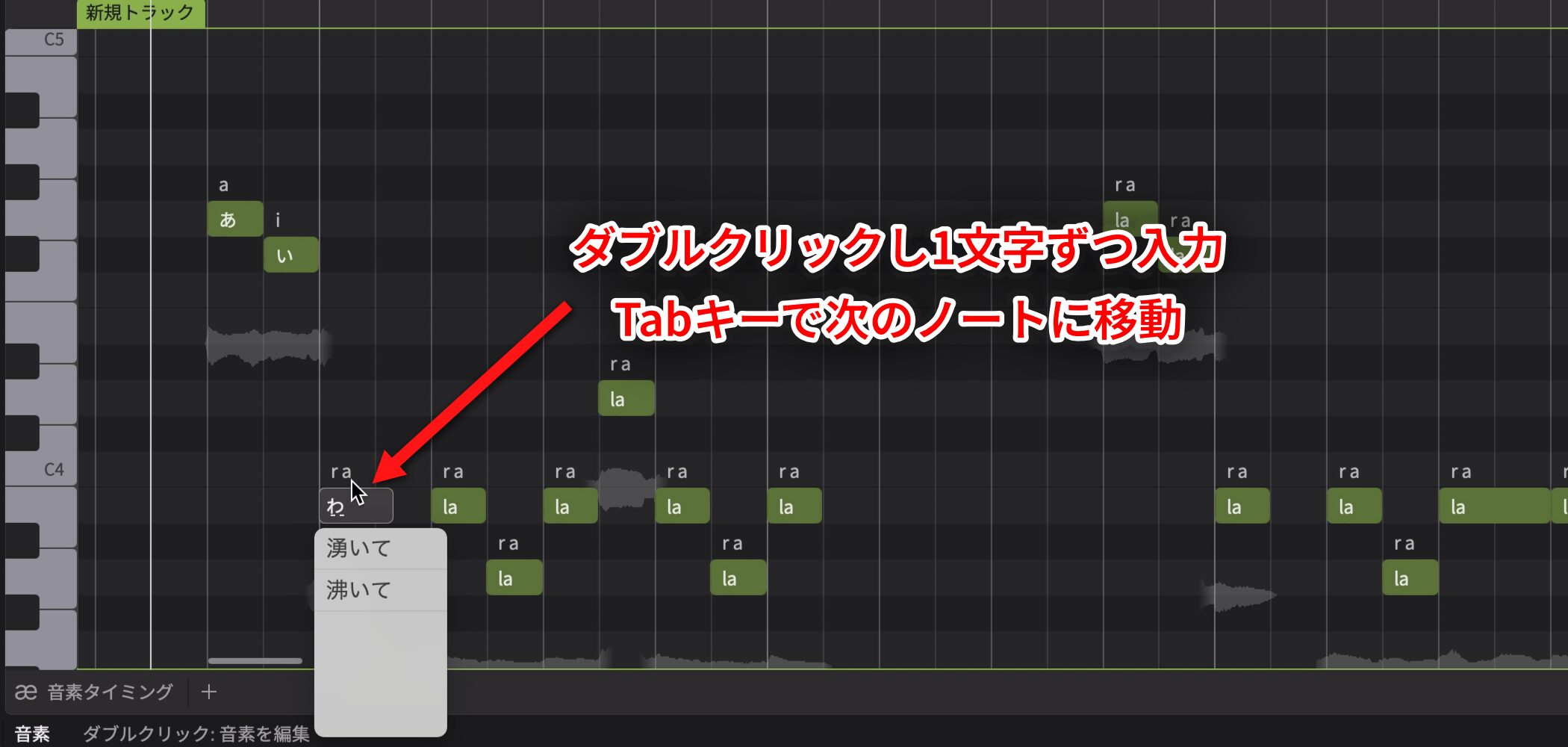

日本語の歌詞は、該当ノートをダブルクリックし、ひらがなで1文字ずつ入力します。

Tabキーで次のノートに移動でき、テンポよく作業が進められます。

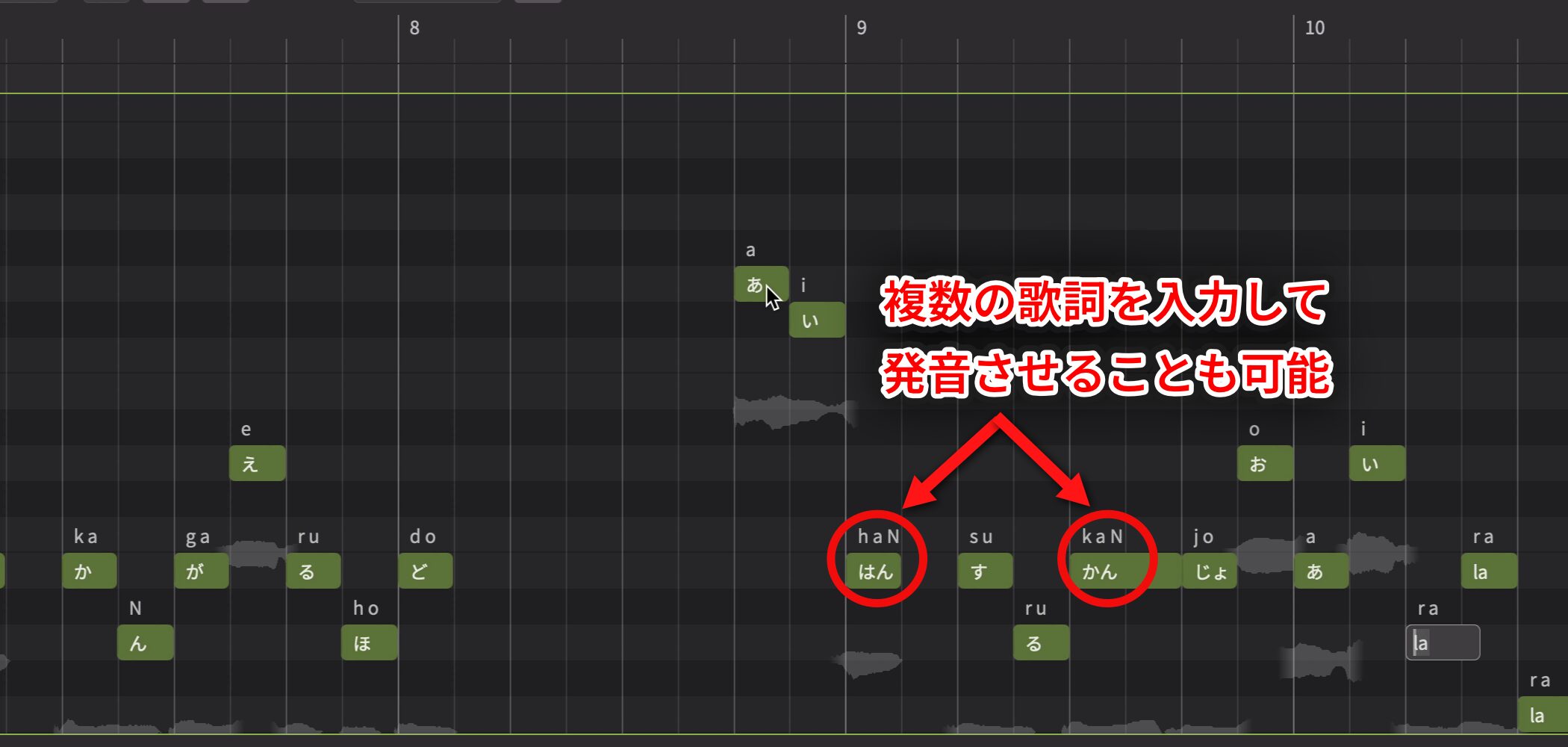

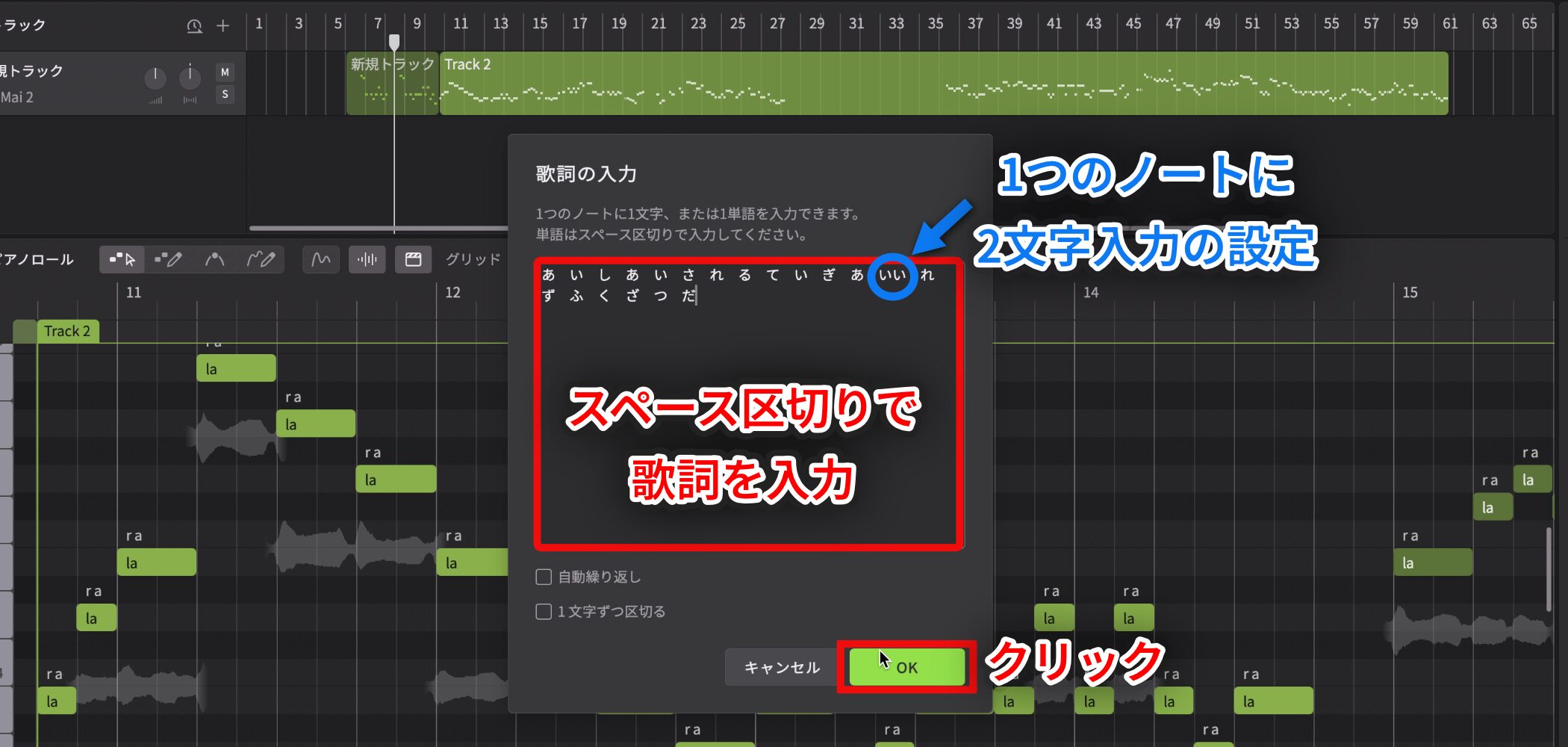

1つのノートに複数の歌詞を入力して発音させることも可能です。

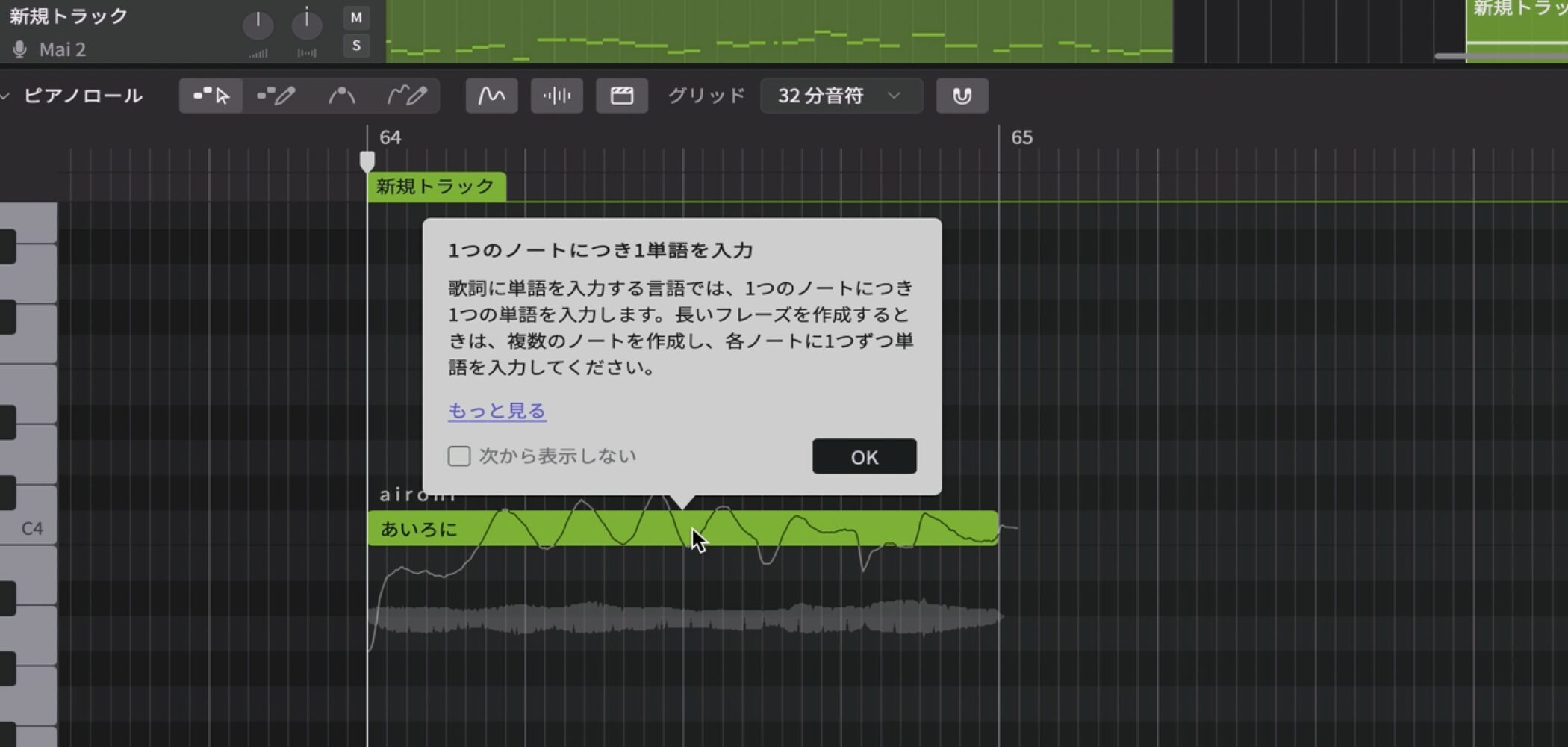

ただし、基本的に日本語の場合は、1つのノートにつき1文字ずつ入力することが推奨されています。

そのため、複数文字を入力すると、上記のようなポップアップが表示されることがあります。

「OK」をクリックして閉じて問題ありませんが、曲調やフレーズによっては意図しないリズムで発音されることがあるため、注意が必要です。

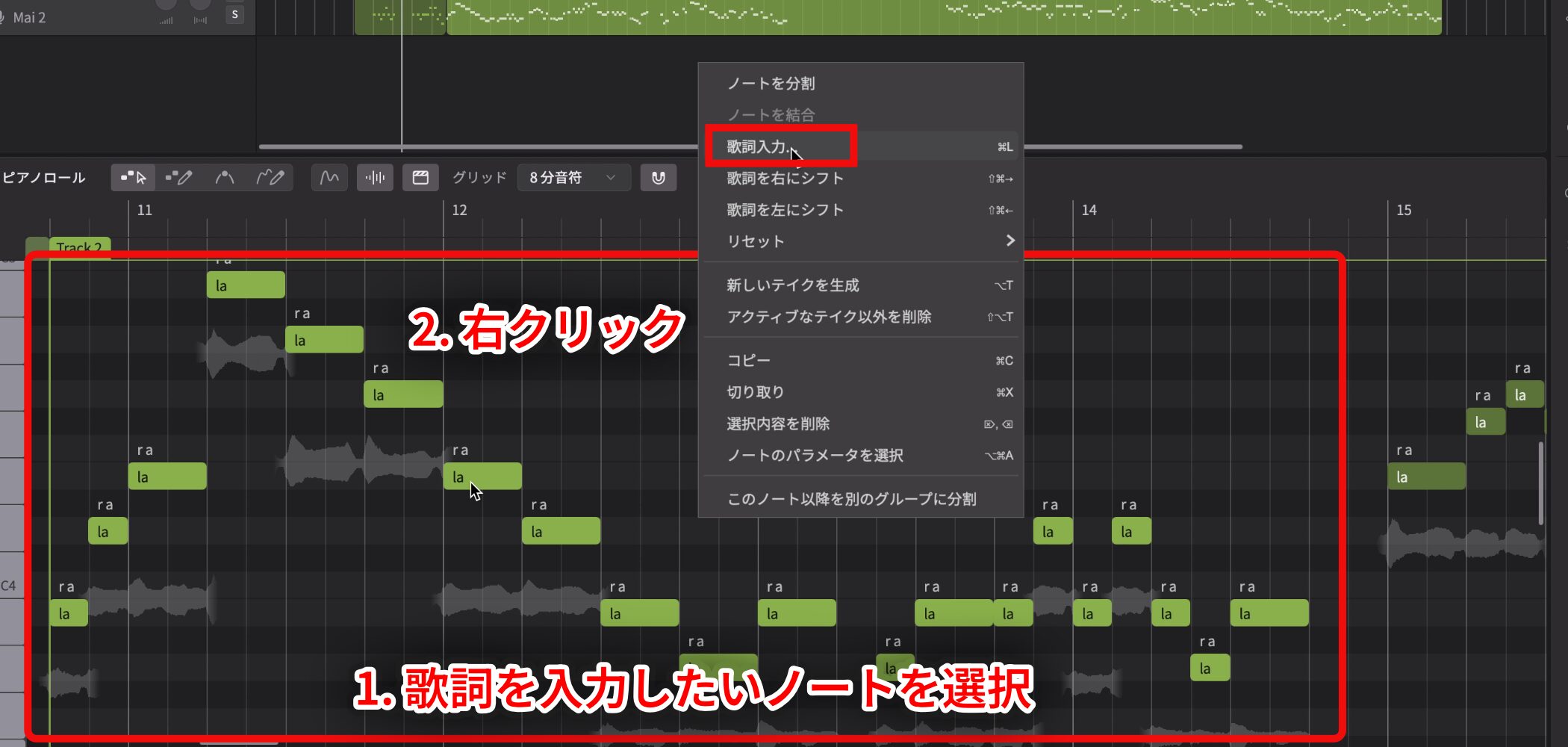

まとめて歌詞を入力したい場合は、入力したいノートを選択し、右クリックメニューの「歌詞入力」を選択します。

表示された画面でスペース区切りで入力します。

このとき、スペース区切りを使うことで、1つのノートに複数の文字を入力することも可能です。

完了したら「OK」をクリックします。

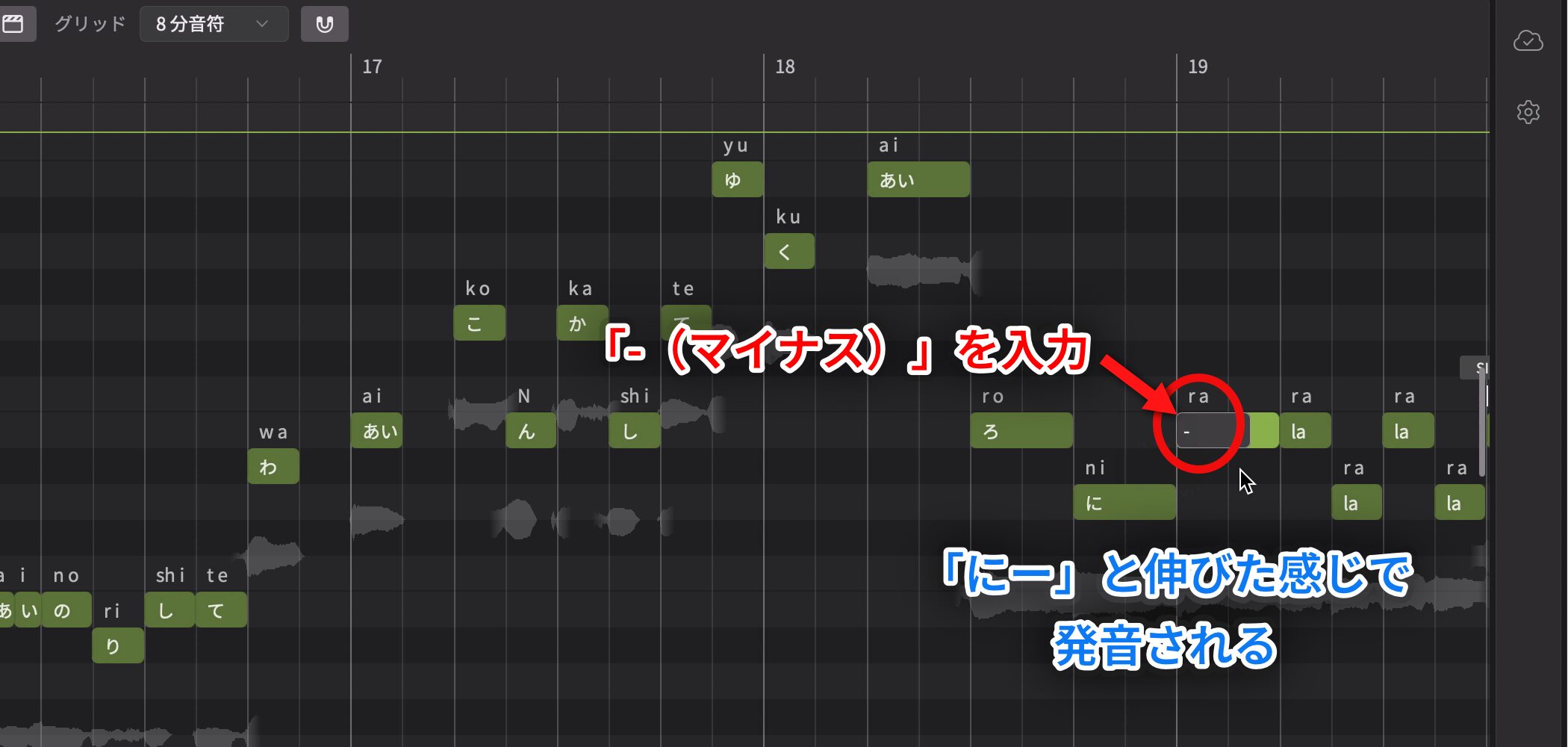

歌詞を次のノートまで伸ばしたい場合は、「-(マイナス)」を入力することで、前の文字や音をそのノートまで伸ばして発音させることができます。

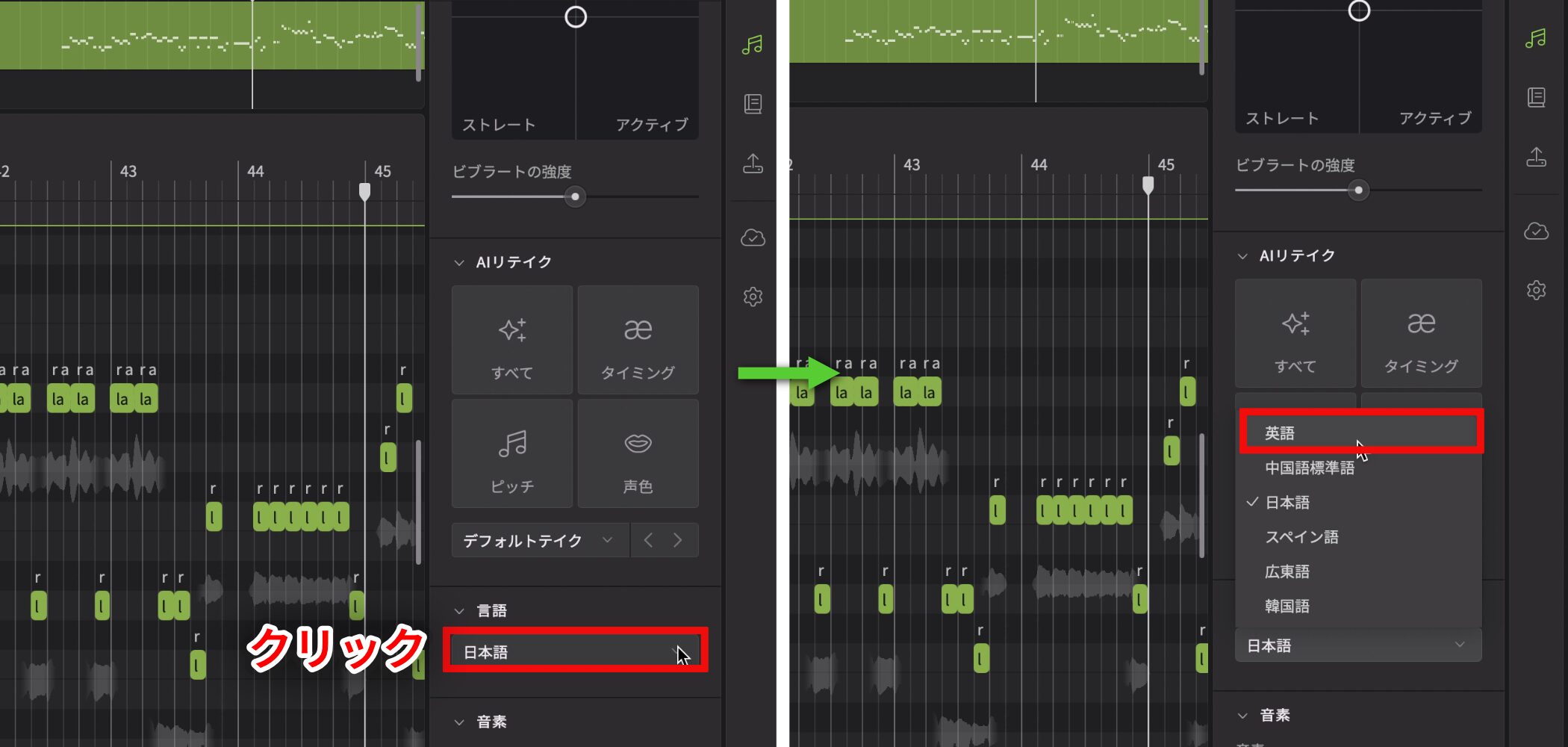

英語など多言語での歌詞入力

Synthesizer V Studio 2 Proは多言語入力にも対応しています。

ここでは英語の入力方法を解説します。

英語歌詞を入力する際は、入力したいノートを選択した後、画面右側の音符アイコンをクリックします。

ノートパネルが開くので、言語の箇所をクリックし「英語」に変更します。

英語では基本的にノート1つに1単語を入力します。

1単語を複数のノートをまたいで割り当てたい場合は、1つ目のノートに単語を入力し、続くノートに「+」を入力することで、単語を音節ごとに分割して自然に発音させることができます。

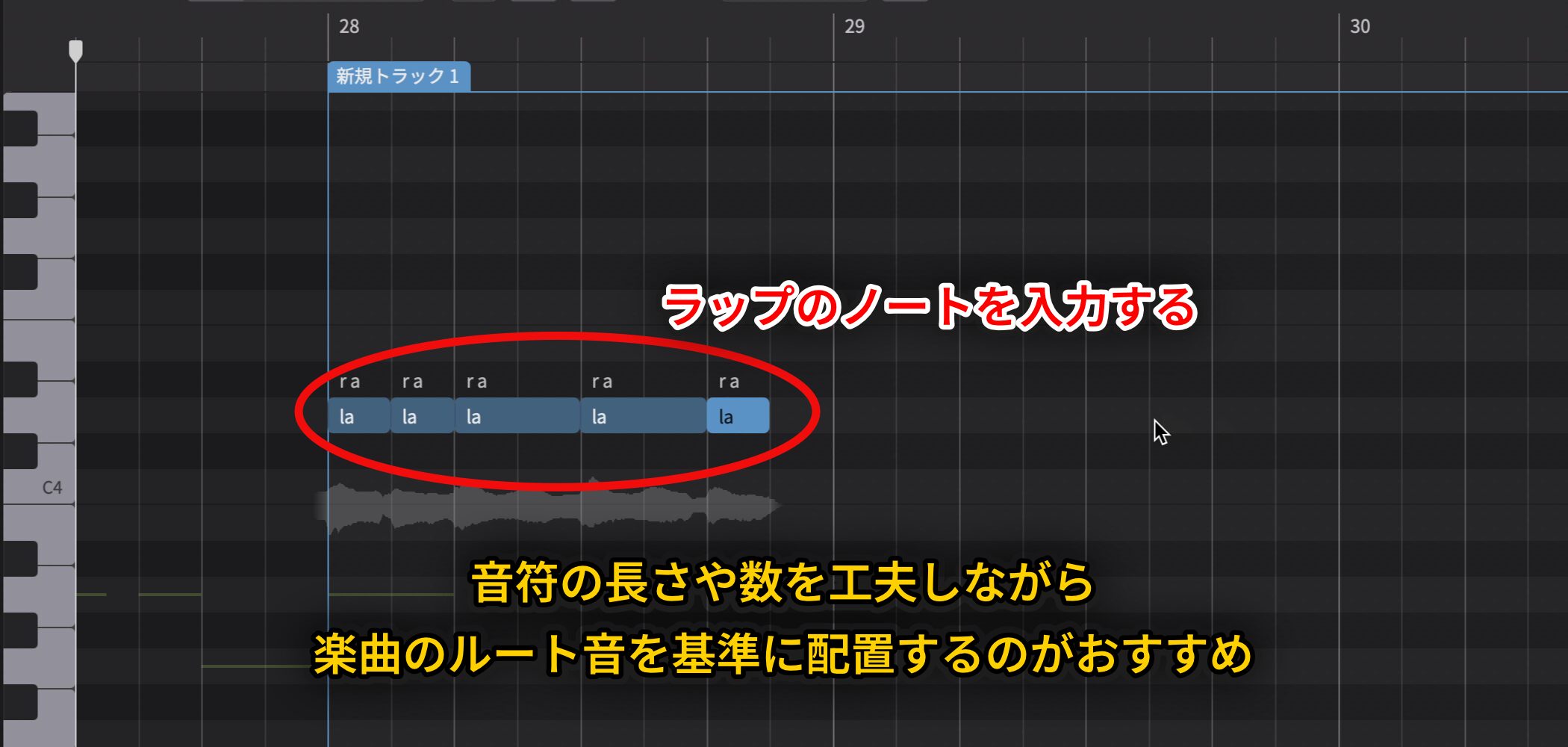

ラップパートの入力とラップ調の調整

Synthesizer V Studio 2 Proでは、歌声だけでなくラップも簡単に作成できます。

ラップの入力では、言葉数を多く勢いを出したい場合は細かいノートを多めに、言葉数少なくクールな印象を出したい場合は長めのノートを使うと効果的です。

入力する音の高さは、基本的にその楽曲のルート音を基準に配置すると良いでしょう。

ラップなど細かい音を連続で入力したい場合、ノートの複製機能が非常に便利です。

複製したいノートを選択し、下記のショートカットで選択したノートを続けて複製できます。

- Mac : Commandキー+D

- Windows : Ctrlキー+D

歌のニュアンスをラップ調にしたい場合は、ラップのノートを選択し、画面右側の音符アイコンをクリックします。

ノートパネルのモードから「ラップ」を選択します。

ノートの枠が丸みを帯び、ラップモードが適用されます。

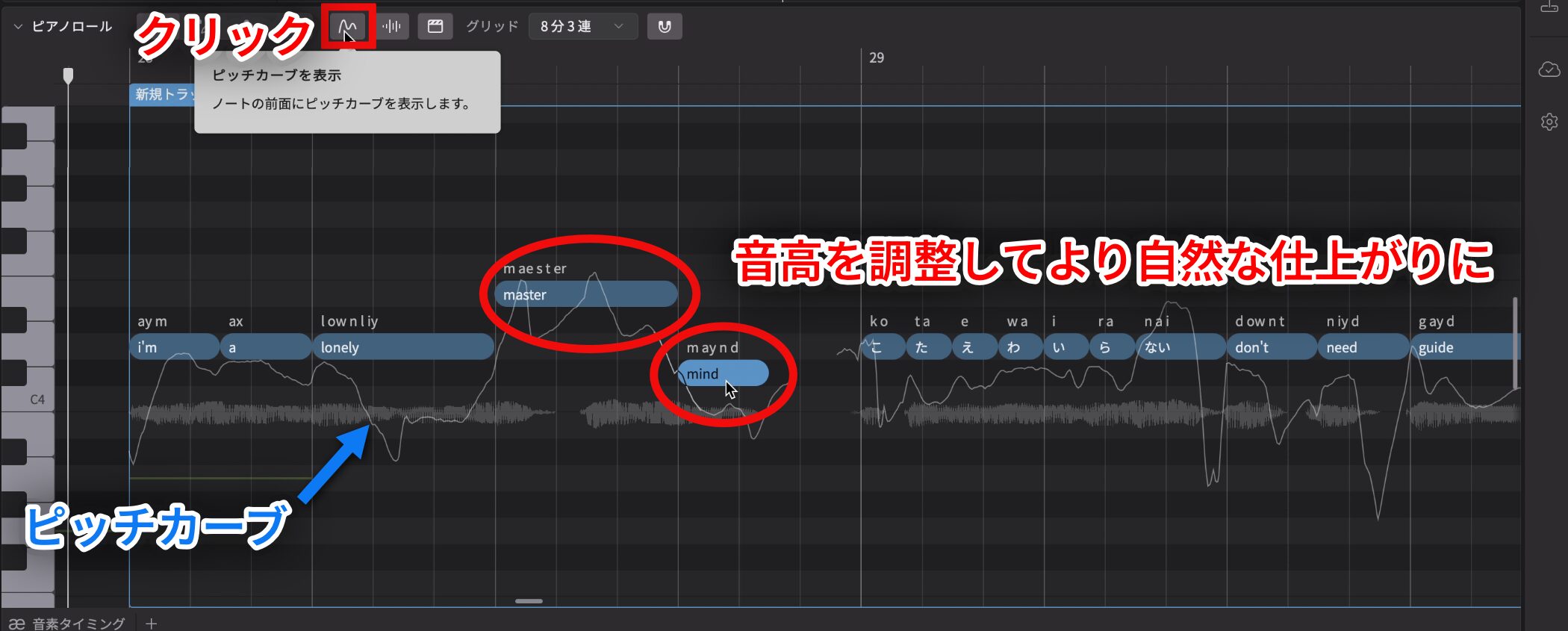

ピッチカーブを表示して、強調したい音は少し上げ、語尾は下げるなど、ノートの音高を調整することで、話し言葉のような自然な抑揚をつけられます。

魅力的な歌声を作るための基本調整手順

Synthesizer V Studio 2 Proでは、よりイメージに近い魅力的な歌声を作るために、ボーカルスタイルやパラメータを活用した細やかな調整が可能です。

ここからは、Aメロやサビなど楽曲の各セクションごとに適した歌声のニュアンスづくりと、その具体的な手順について解説します。

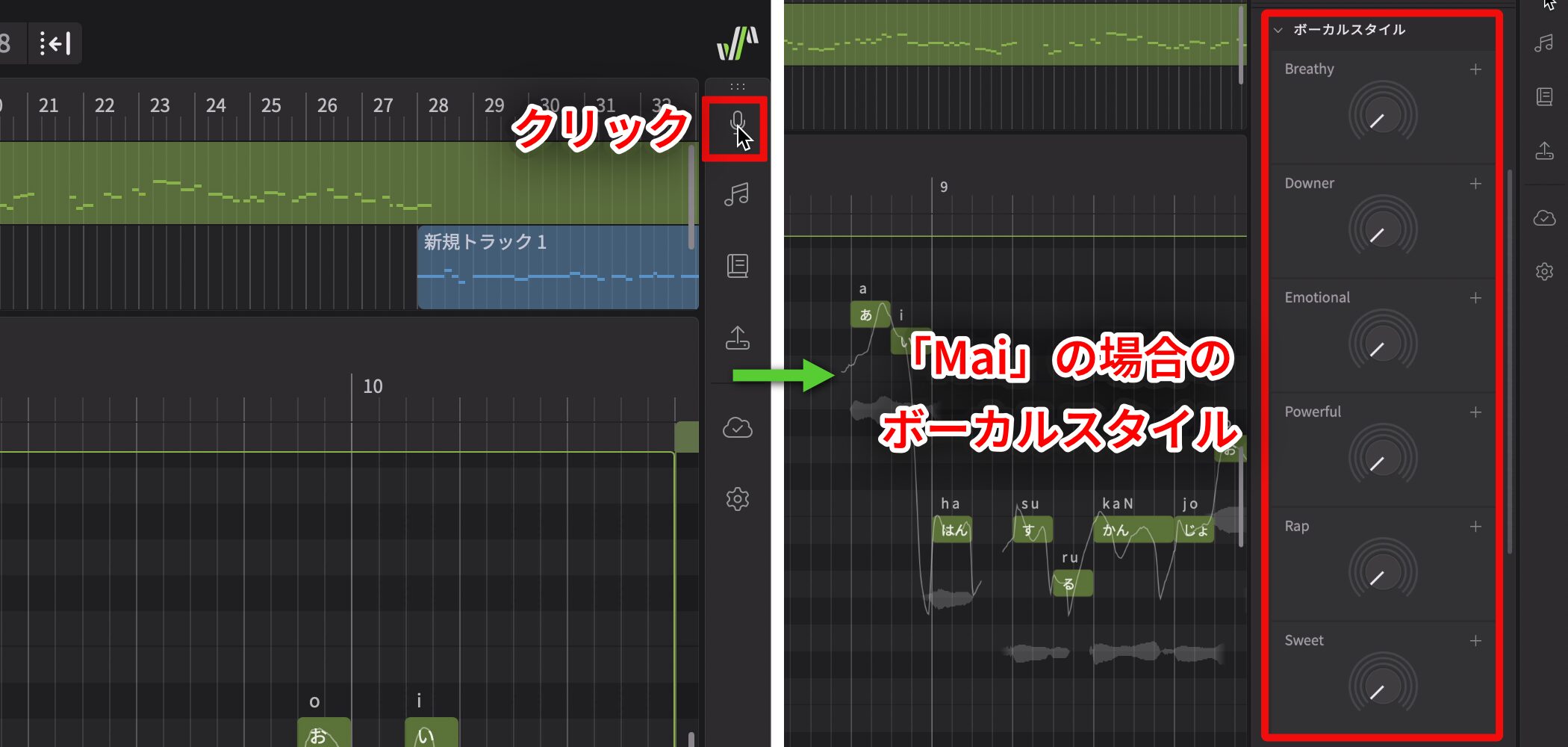

ボーカルスタイルの活用

歌声の調整は、画面右側にあるマイクアイコン(ボイスパネル)をクリックし、「ボーカルスタイル」から行います。

このボーカルスタイルは歌い方のプリセットのようなもので、各歌声データベースごとに用意されている項目が異なります。

例えば「Mai」の場合、下記のボーカルスタイルが適用できます。

- Breathy(ブレスィー) : 息を多く含んだ、囁くような優しい声質。バラードや静かな曲調向き。

- Downer(ダウナー) : 気だるく物憂げで、アンニュイな雰囲気の声質。叙情的なバラードやダウナー系ロック向き。

- Emotional(エモーショナル) : 感情の起伏を豊かに表現する情熱的な声質。ドラマチックな楽曲や、サビなど盛り上がる場面で効果的。

- Powerful(パワフル) : エネルギッシュで張りのある声質。楽曲のサビや、ロックなど力強さが求められるジャンルに最適。

- Rap(ラップ) : 言葉のキレとリズム感を重視した歯切れの良い声質。ヒップホップのほか、楽曲中のトーキングパートに最適。

- Sweet(スウィート) : 明るく少し幼い印象を与える可愛らしい声質。アイドルソングやポップな楽曲向き。

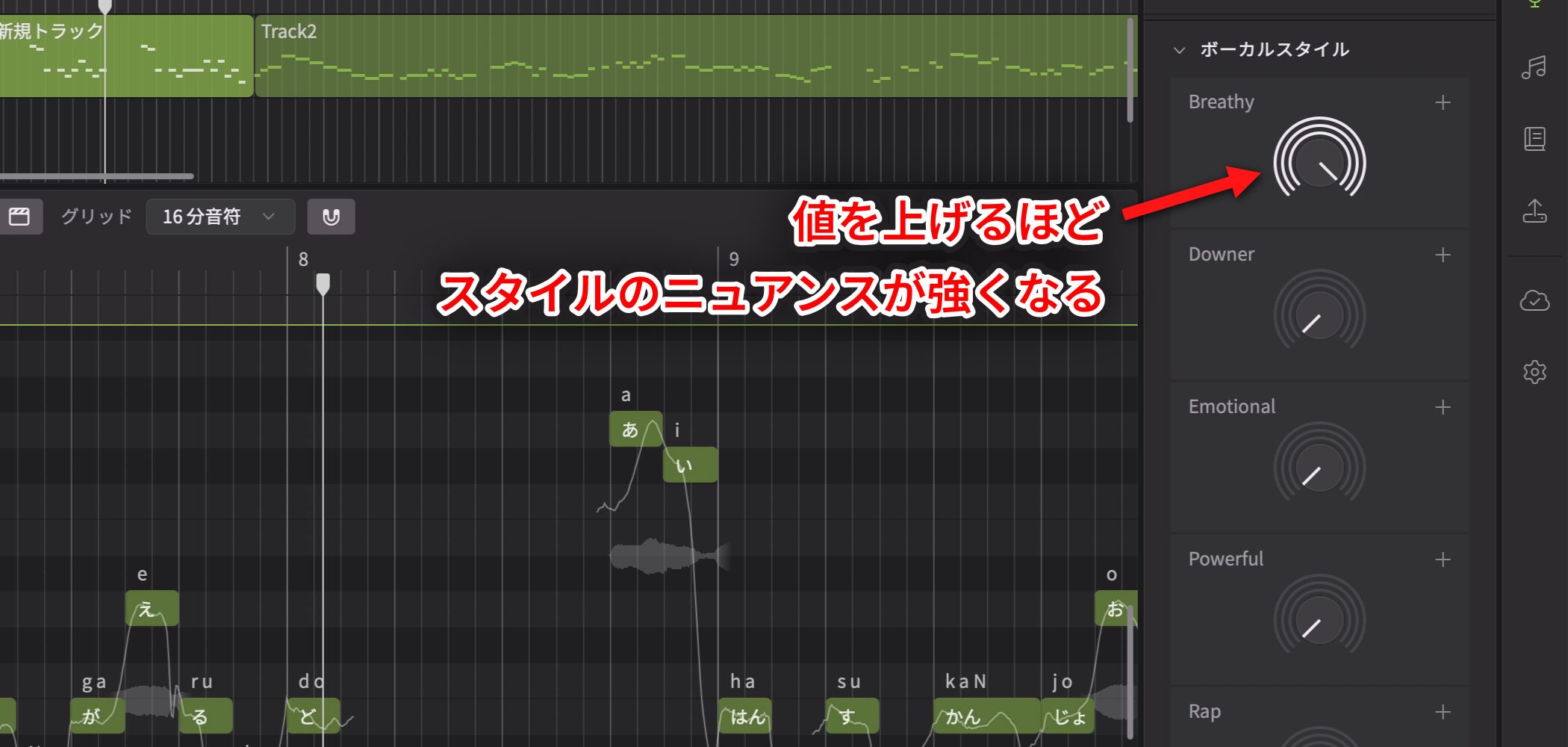

ボーカルスタイルは、値を上げるほどそのスタイルのニュアンスが強くなります。

ここでは、Aメロでしっとりとしたニュアンスを出すために「Breathy」を上げたものを、調整前の状態と聴き比べてみましょう。

▼調整前のバージョン

▼「Breathy」を上げたバージョン

かなり印象が変化したことに驚かれた方も多いのではないでしょうか。

このように、細かいパラメータを触らなくても、ボーカルスタイルを変更するだけで自然な歌い方に仕上げることができます。

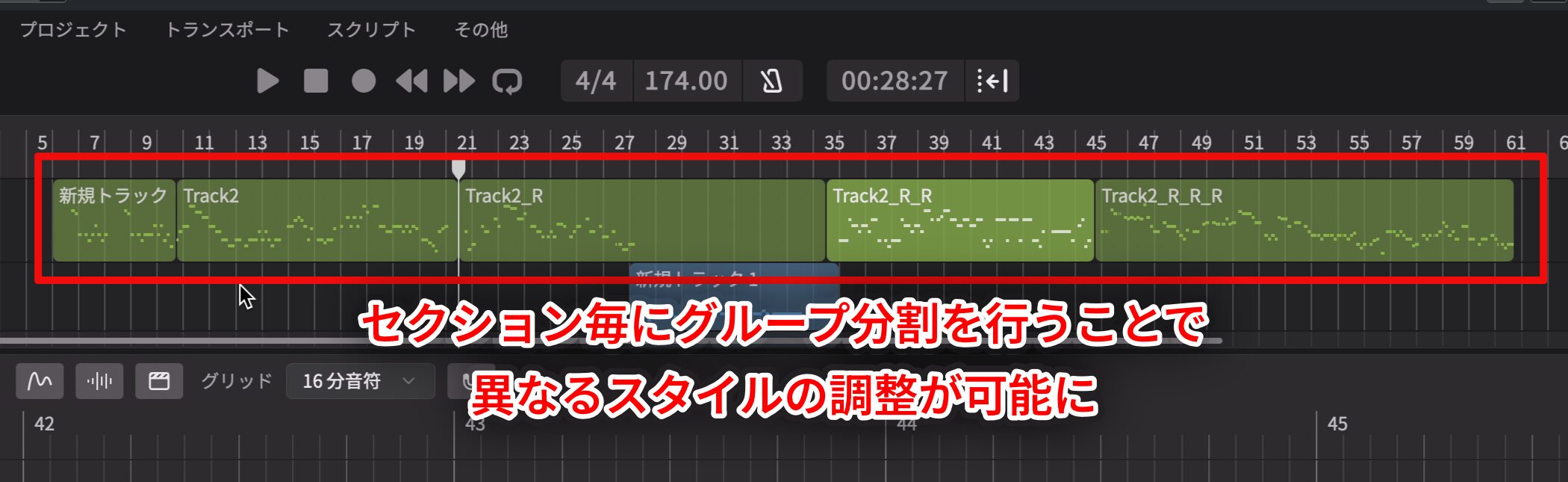

グループ分割による細やかな適用範囲の調整

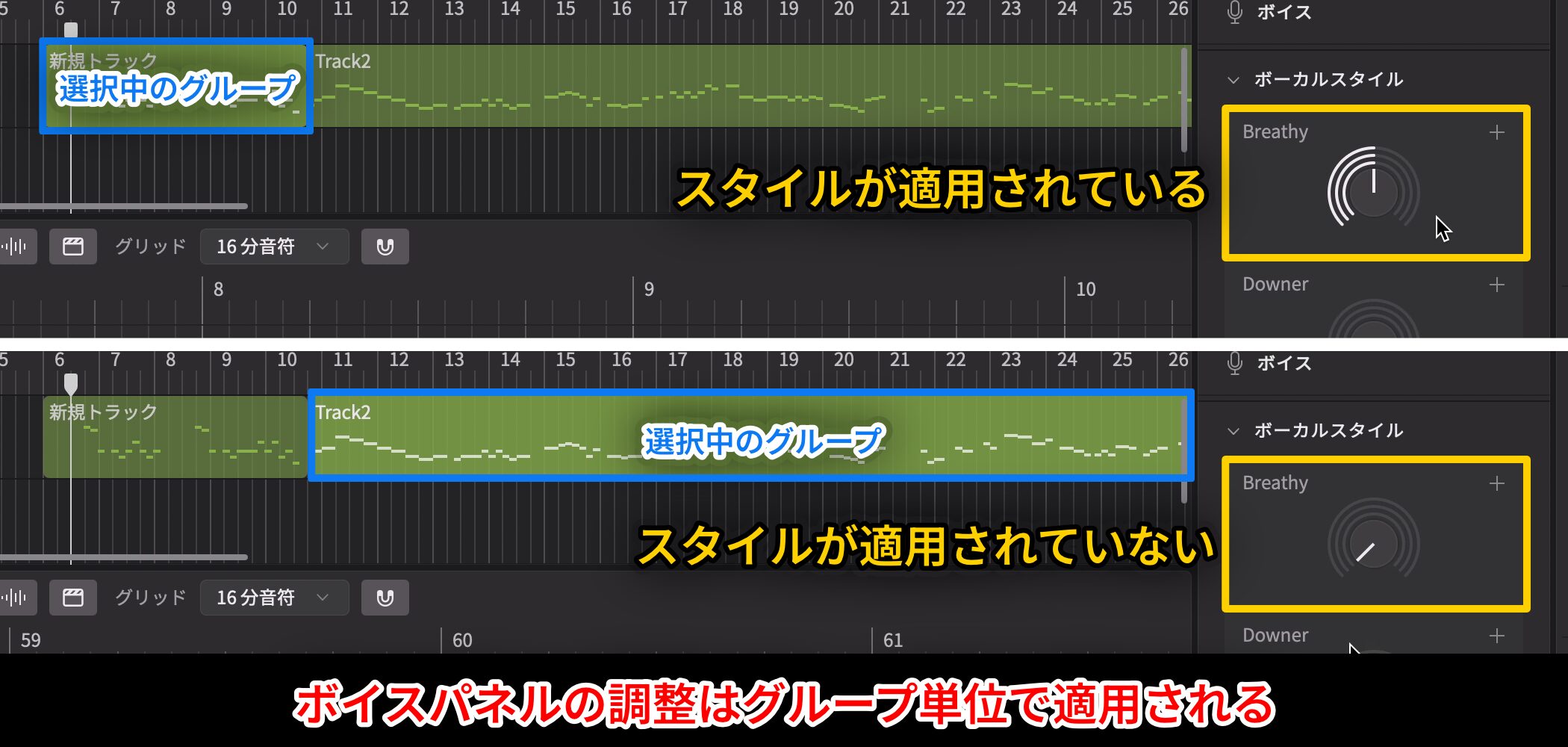

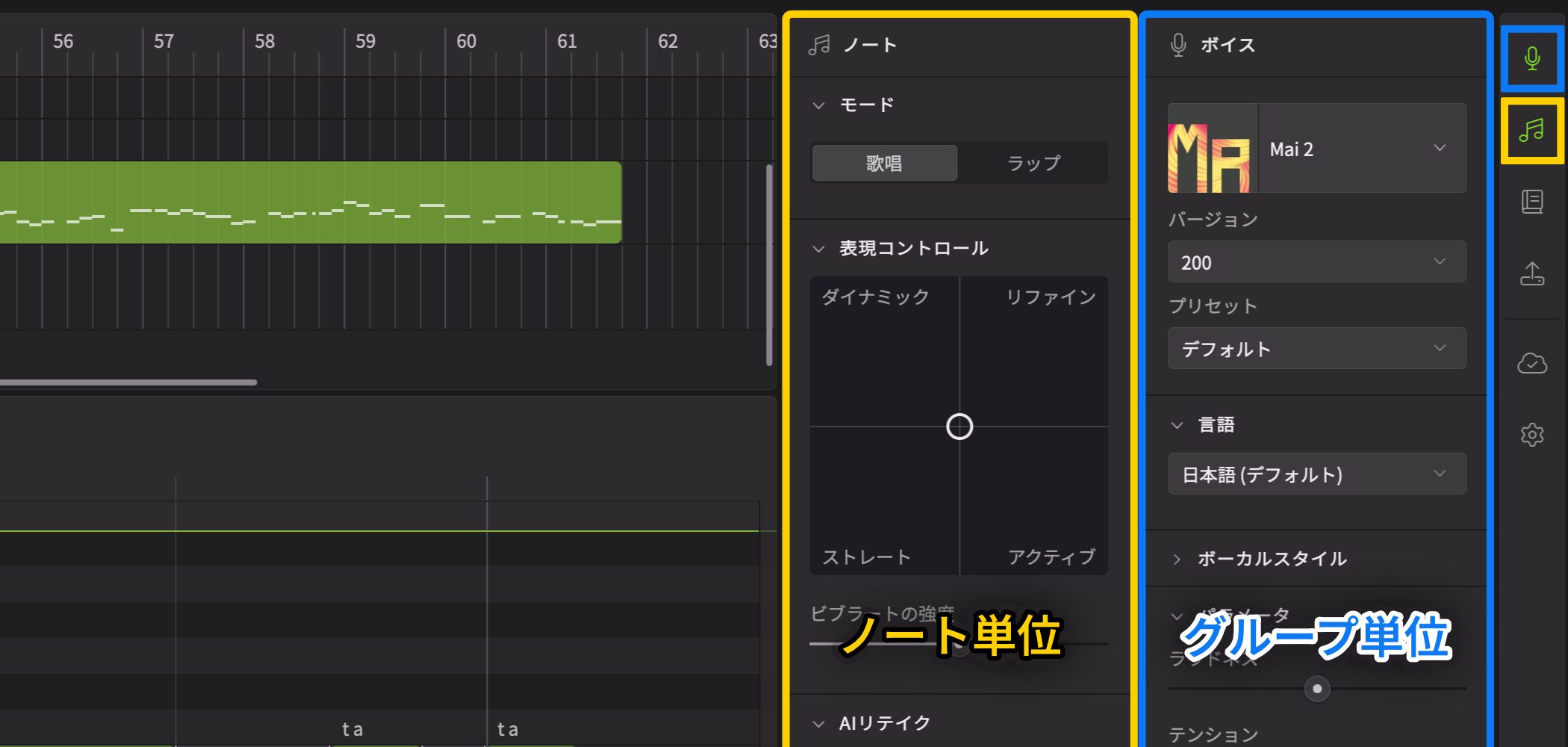

ボイスパネルの使用時には注意点があり、調整したボーカルスタイルやパラメータは「グループ」単位で適用されます。

そのため、セクションごとや特定の箇所を調整する場合は、グループを分割する必要があります。

グループの分割は、分割したい箇所に再生カーソルを移動し、右クリックメニューから「グループを分割」を選択します。

必ずしも小節単位で分割する必要はなく、例えば歌が始まる1拍ほど手前で分割しておくと、編集時の作業がしやすくなります。

同様に、他のセクションの境目でもグループ分割を行うことで、それぞれに異なるスタイル調整が可能になります。

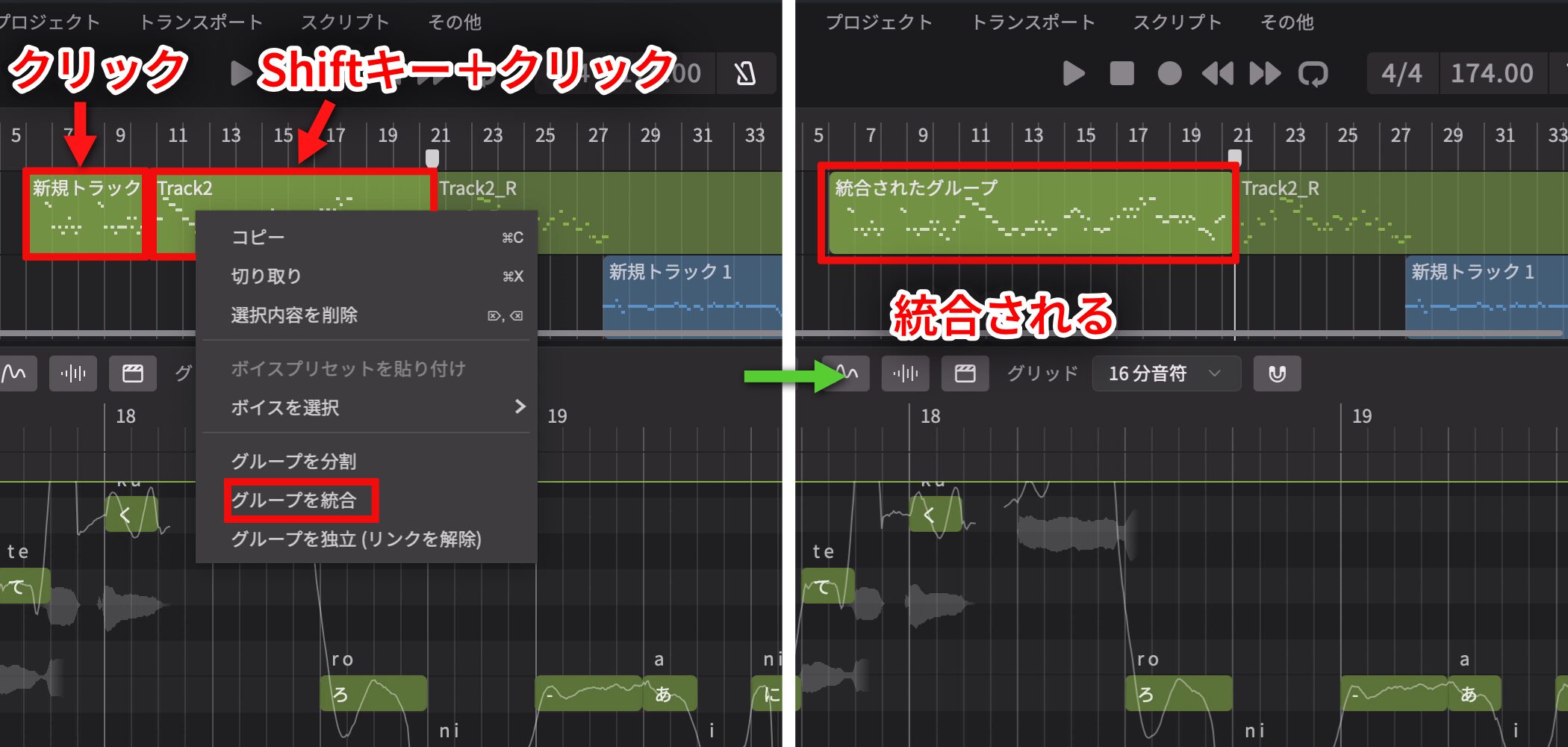

複数のグループを統合することもできます。

グループを選択し、結合したいグループをShiftキーを押しながら選択したら、右クリックメニューで「グループを統合」を選択します。

ただし、グループを統合した際はボイスパネルで調整した設定はリセットされるので、必要に応じて再度設定を行ってください。

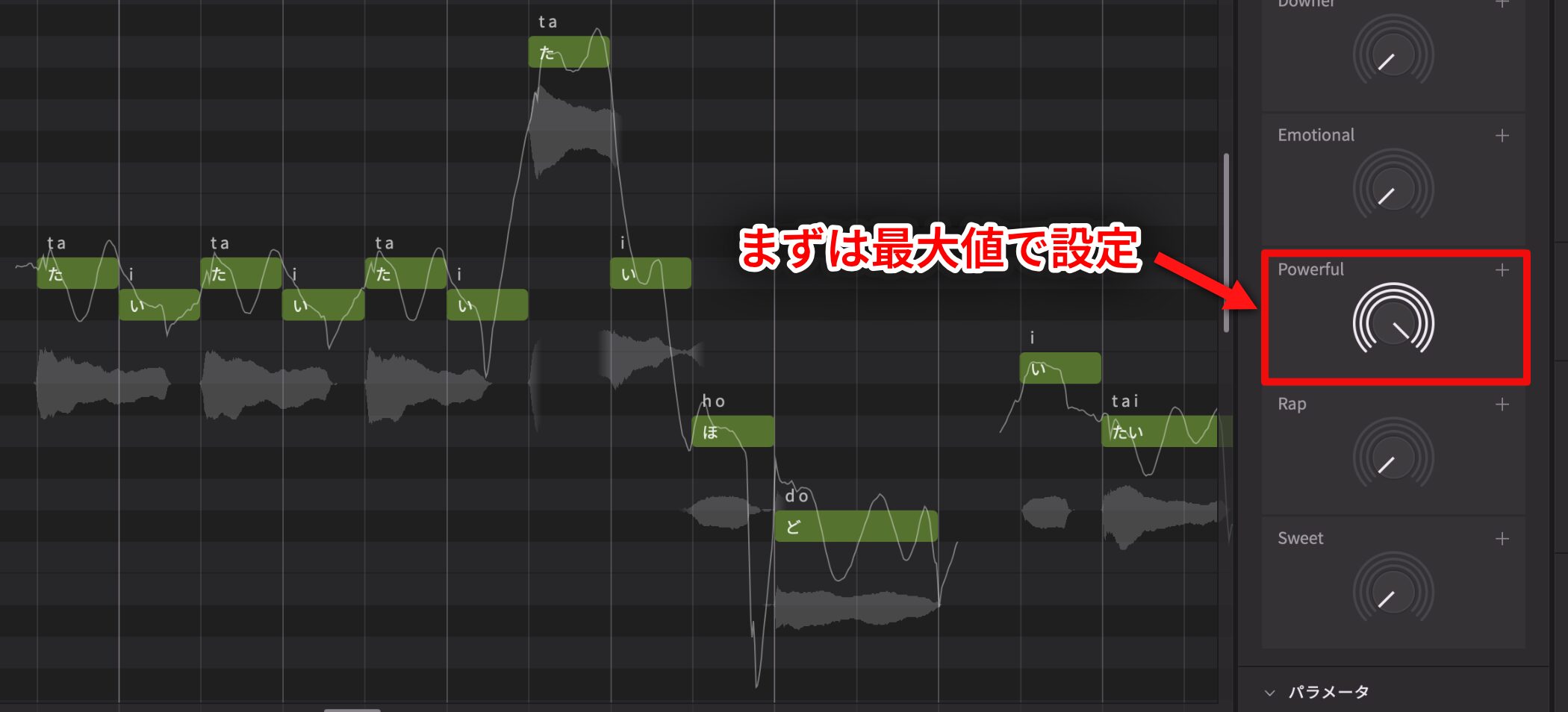

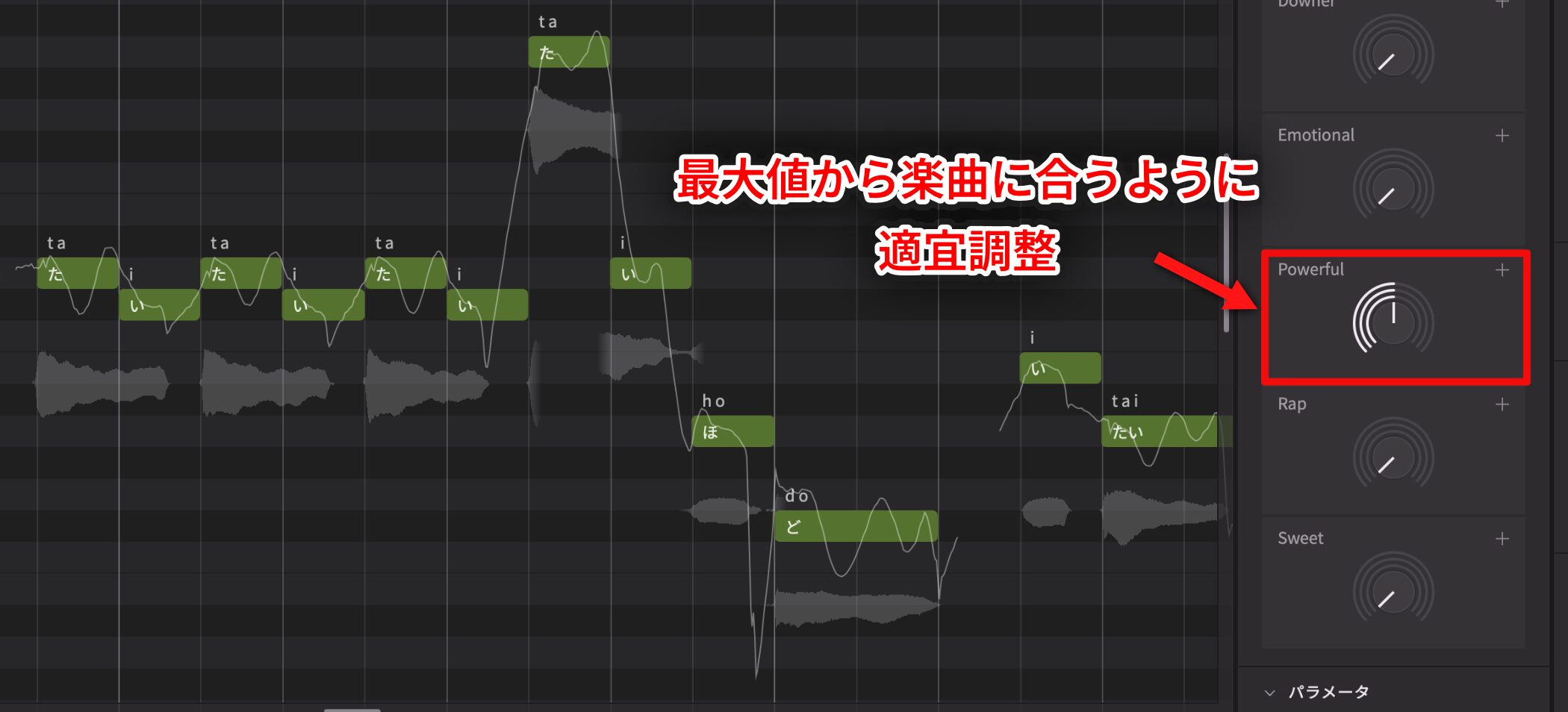

サビのボーカルスタイル調整のコツ

通常、サビは楽曲で最もテンションが高くなるため、まずサビでボーカルスタイルの最大の幅を決めておくと、他のセクションのバランスを逆算して整えやすくなります。

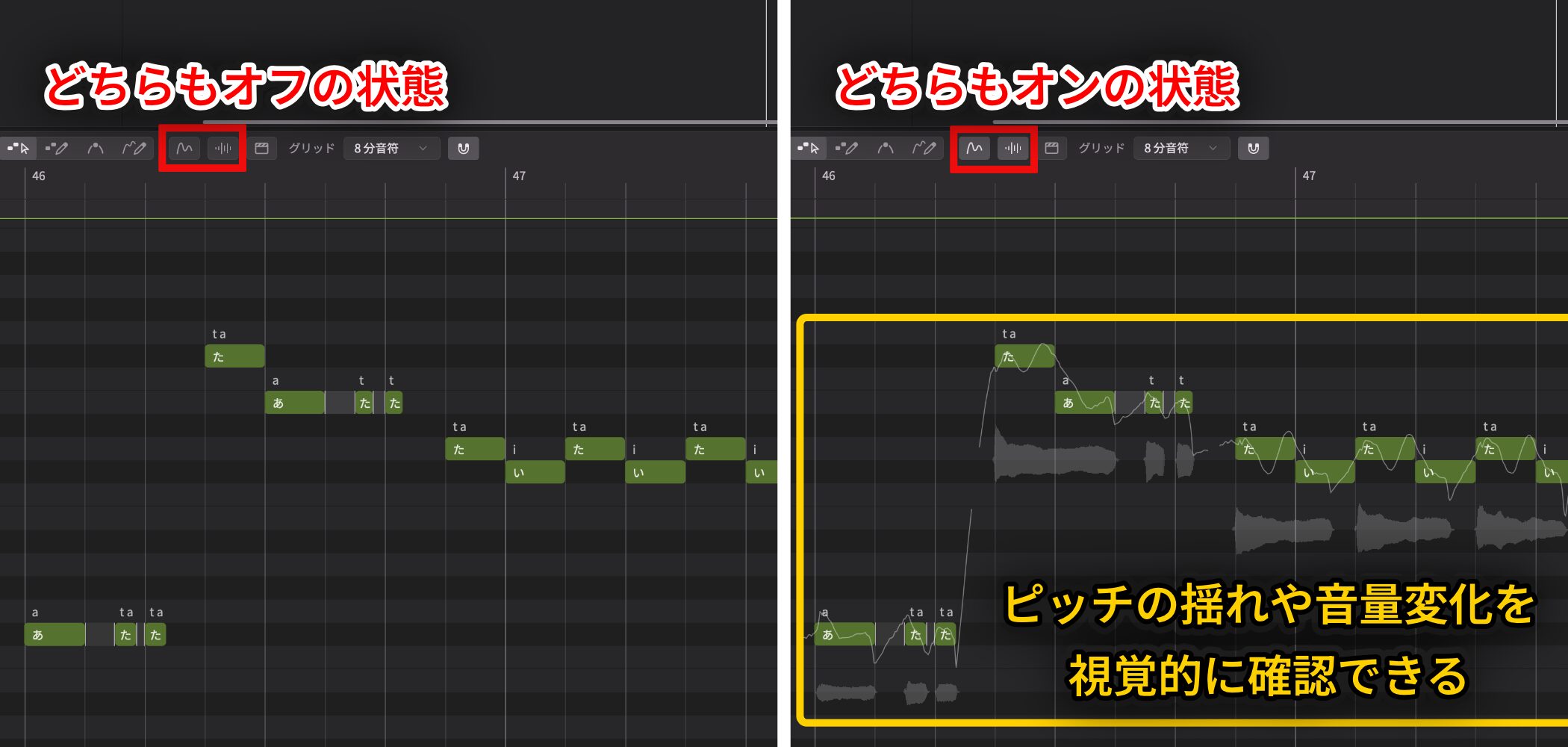

調整時にはピッチカーブと波形表示をオンにしておくと、ピッチの揺れや音量の変化を視覚的に確認しながら作業できるため便利です。

ここでは例として、サビらしく力強い「Powerful」を適用します。

通常のサビと「Powerful」を最大値まで上げた場合の歌声を聴き比べてみましょう。

▼調整前のバージョン

▼「Powerful」を最大値まで上げたバージョン

最大値では少し力強すぎるように感じたので、値を下げます。

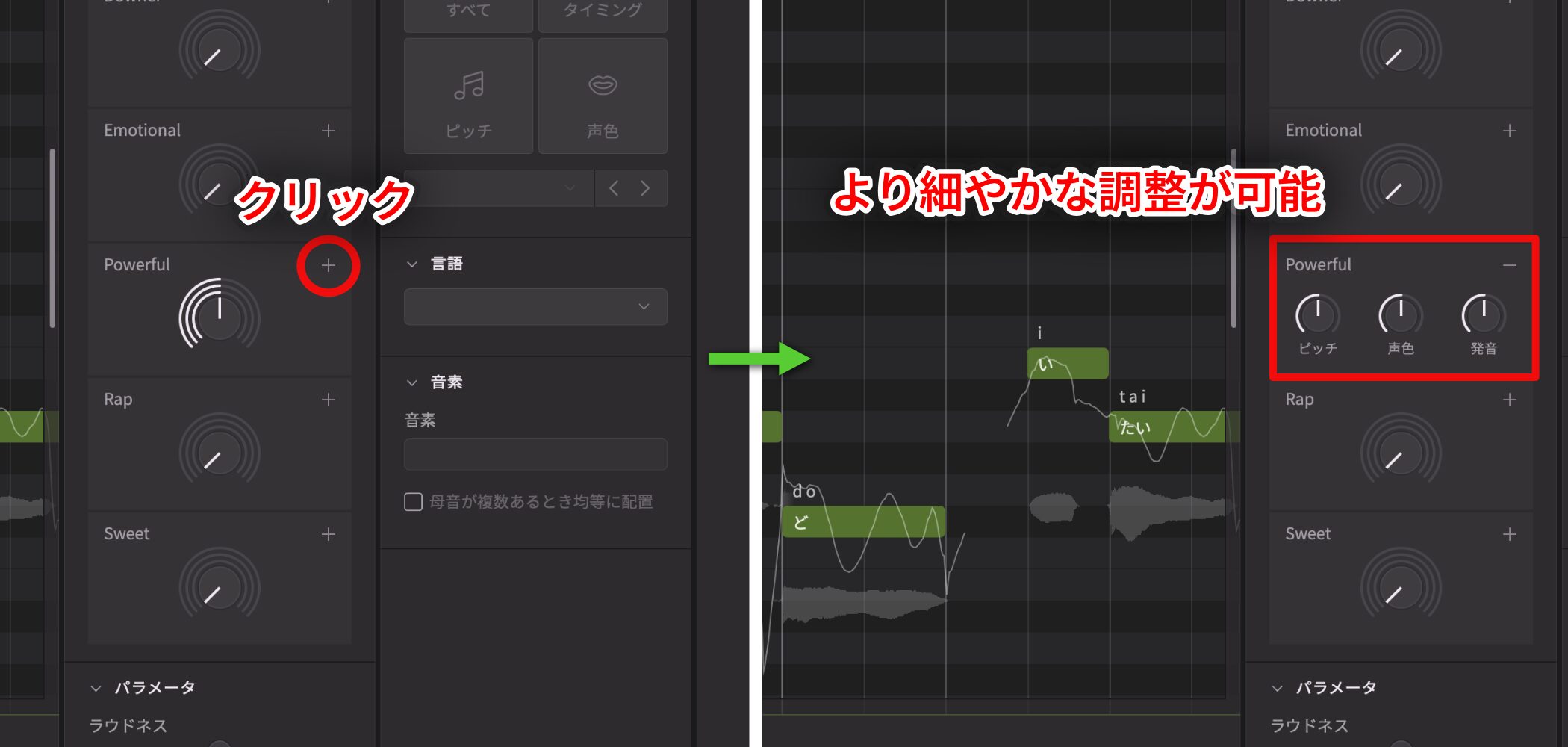

このように、ボーカルスタイルの設定値を一度最大にして試聴し、その特徴を把握したうえで適宜調整していくのが、ボイスパネル活用のコツです。

また、各スタイル右上のプラスアイコンをクリックするとパネルが開き、より細やかな調整が可能です。

基本的には各スタイルを組み合わせるだけで十分ですが、より繊細なニュアンスを追求したいといった際に活用すると良いでしょう。

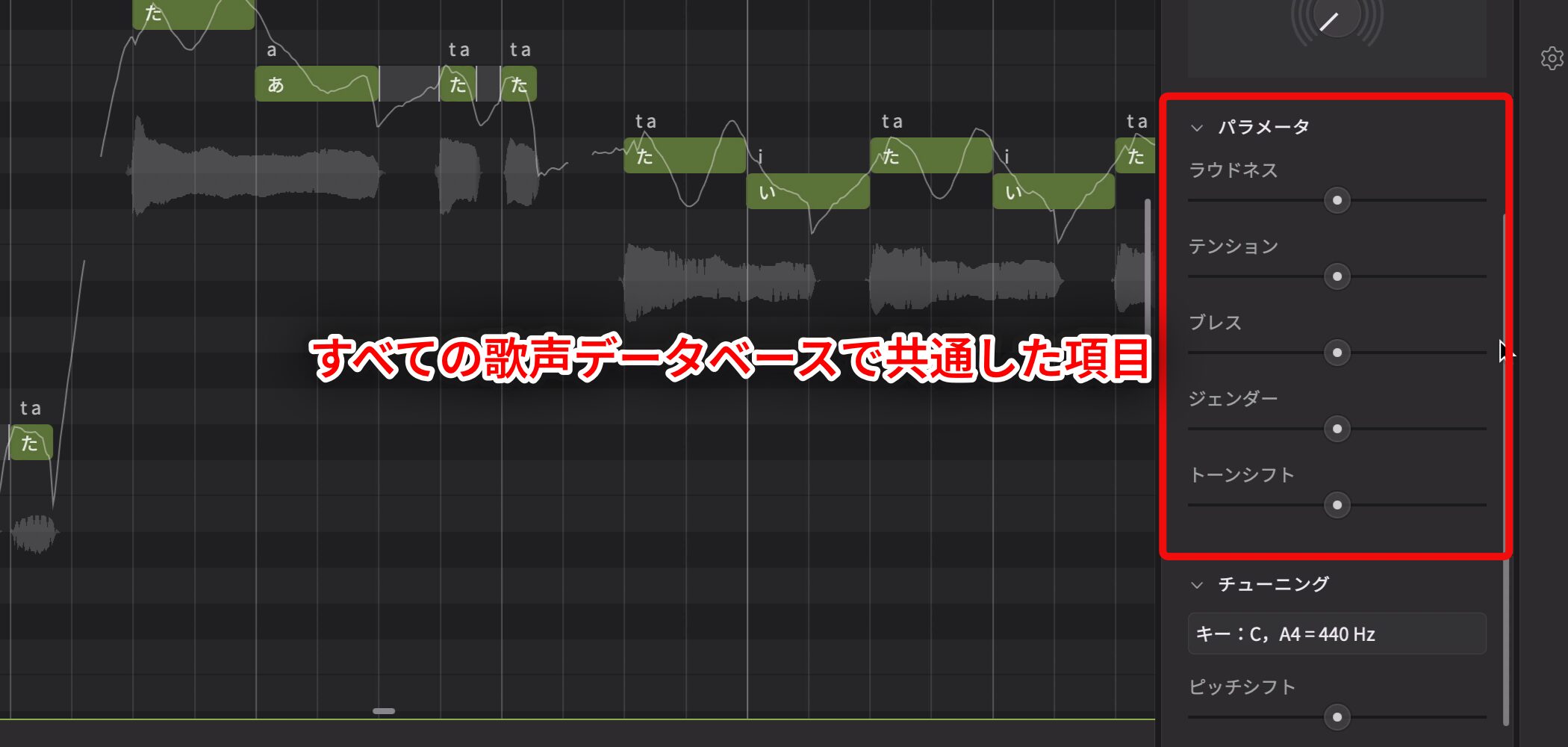

パラメータによる詳細調整

パラメータは、すべての歌声データベースで共通する項目で、それぞれに下記のような特徴があります。

- ラウドネス : 歌声の音量。全体ボリュームの調整だけでなく、歌唱中の抑揚やメリハリづけにも活用可能。

- テンション : 声の張り方や強弱・パンチ感を調節。上げると力強く、下げるとくぐもった声に。

- ブレス : 息成分の量。上げると吐息成分が増し「ウィスパー」感が強まり、下げると息が抜けきったドライな声に。

- ジェンダー : キャラの性別調整。上げると太く男声的に、下げると細く女声的に。

- トーンシフト : 声の「声区」を調整。上げると高音域で歌うような裏声に、下げると低音域で歌うような地声に。

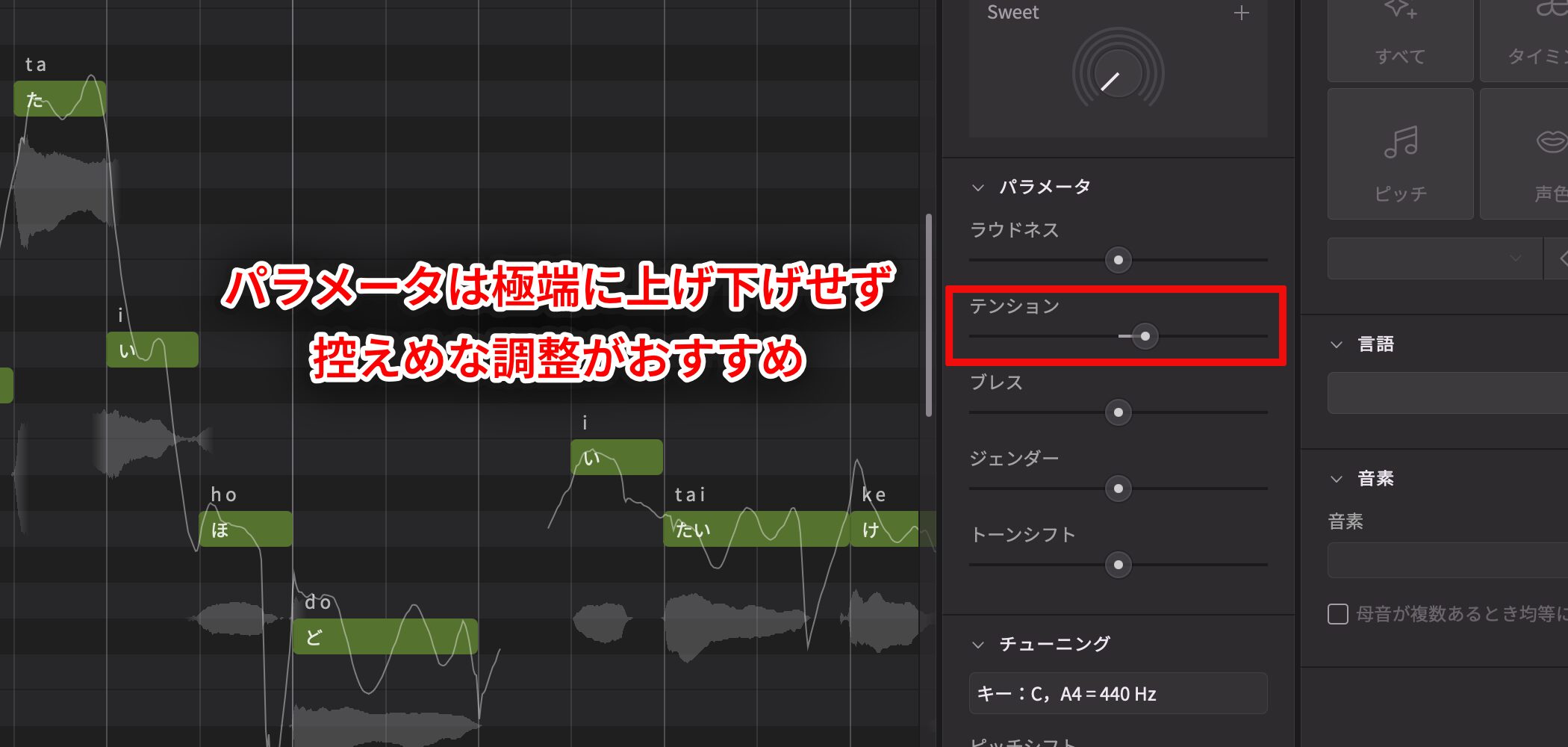

パラメータは効果が強く出やすいため、極端に上げ下げせず控えめな調整がおすすめです。

また、ボーカルスタイルの方がより自然な変化になりやすいため、初心者の方はまずボーカルスタイルで調整し、さらにイメージに近づけたい場合にパラメータの調整を加えると良いでしょう。

仕上がりの確認とセクションごとの設定例

各セクションごとにイメージに合ったボーカルスタイルやパラメータを設定したら、楽曲全体を通して聴いてみましょう。

▼調整前バージョン

▼調整後バージョン

今回はサンプル楽曲のテイストに合わせて、下記のような設定を行いました。

Aメロ

Aメロは、繊細でしっとりとした印象を出すために、「Breathy」を半分(75%)ほど上げました。

Bメロ

BメロはAメロの繊細さを少し残すために「Breathy」を20%ほど上げて、可愛い表情をつけるために「Sweet」を30%ほど適用しました。

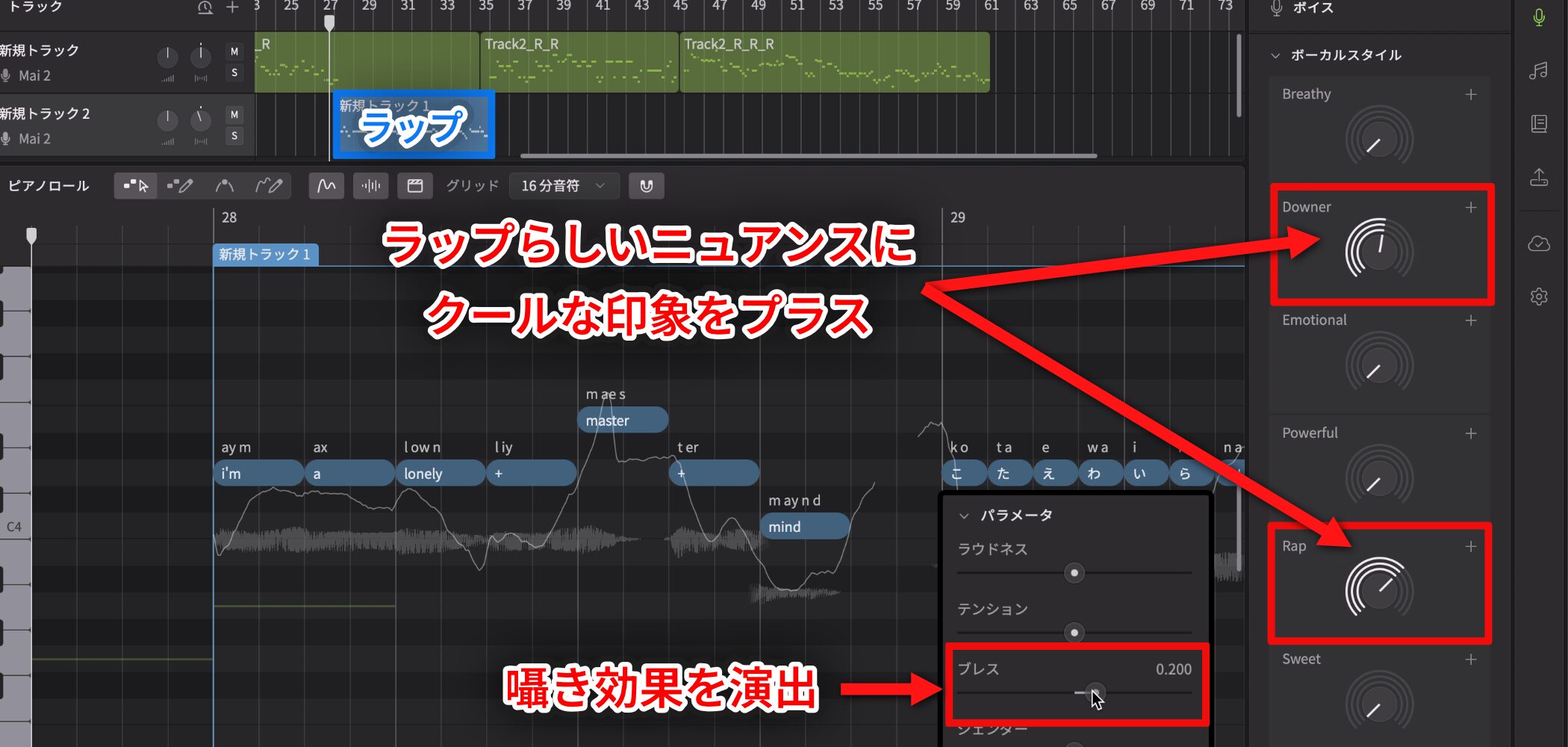

ラップ

ラップパートでは、よりラップらしいニュアンスを出すために「Rap」を100%ほど上げて、「Downer」を半分ほど適用しクールな印象にしました。

さらに、パラメータの「ブレス」を少し上げて息の成分を加え、耳元で囁いているような効果を演出しています。

Cメロ

Cメロはサビへ自然に繋がるよう、感情が昂りすぎないように「Emotional」と「Powerful」をそれぞれ30%ほど適用しました。

サビ

サビは力強さが出るよう「Powerful」を半分ほど上げて、軽快なスピード感は残しつつも豊かな感情の起伏を表現するために「Emotional」を30%ほど適用しました。

また、パラメータの「テンション」を少し上げることで声に張りを出し、サビらしいパンチ感を演出しています。

表現力を高めるパラメータ編集とオートメーション活用術

続いて、Synthesizer V Studio 2 Proでより表現力豊かな歌声を実現するための応用的な編集テクニックやパラメータ操作の手順を解説します。

まずは、前項で調整したサンプル音源と、以降で紹介するツールやテクニックを使って調整した音源を聴き比べてみましょう。

▼前項で調整した音源

▼さらに調整を加えた音源

音源を聴き比べていただくと、表現がより多彩になったことを実感していただけたかと思います。

それでは、さっそく具体的な調整方法やテクニックについて見ていきましょう。

パラメータパネルで滑らかな歌声変化を作る

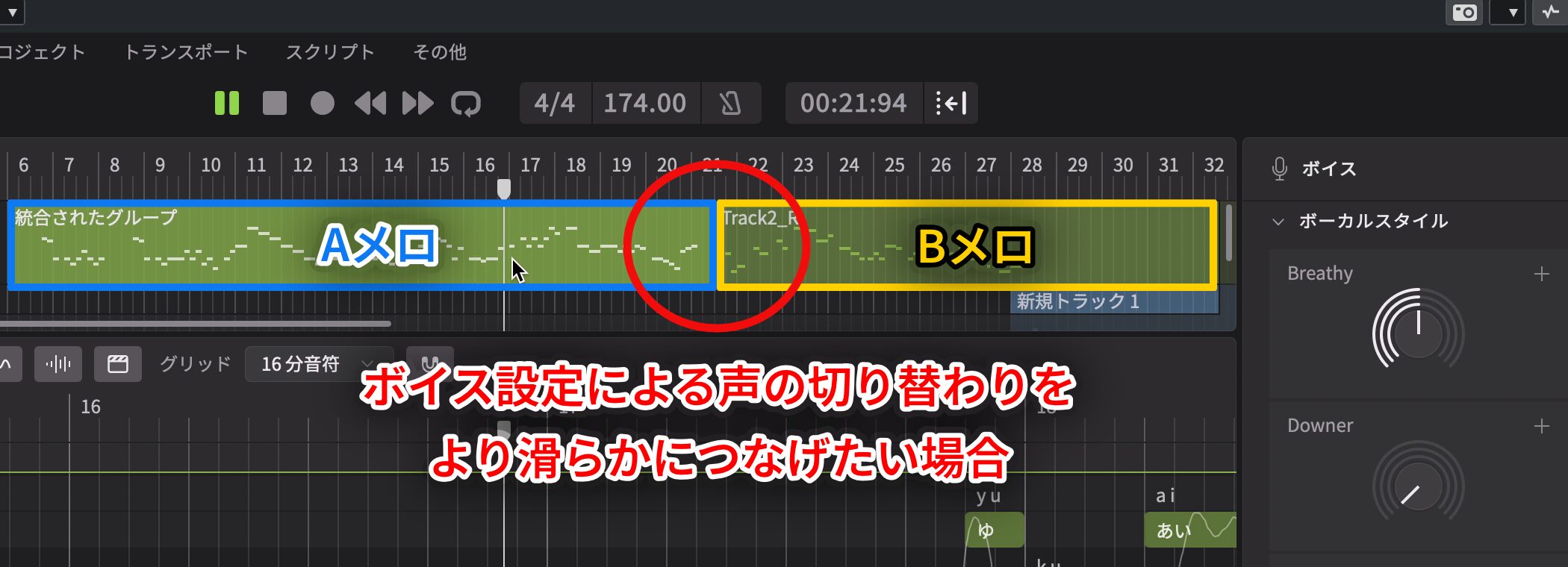

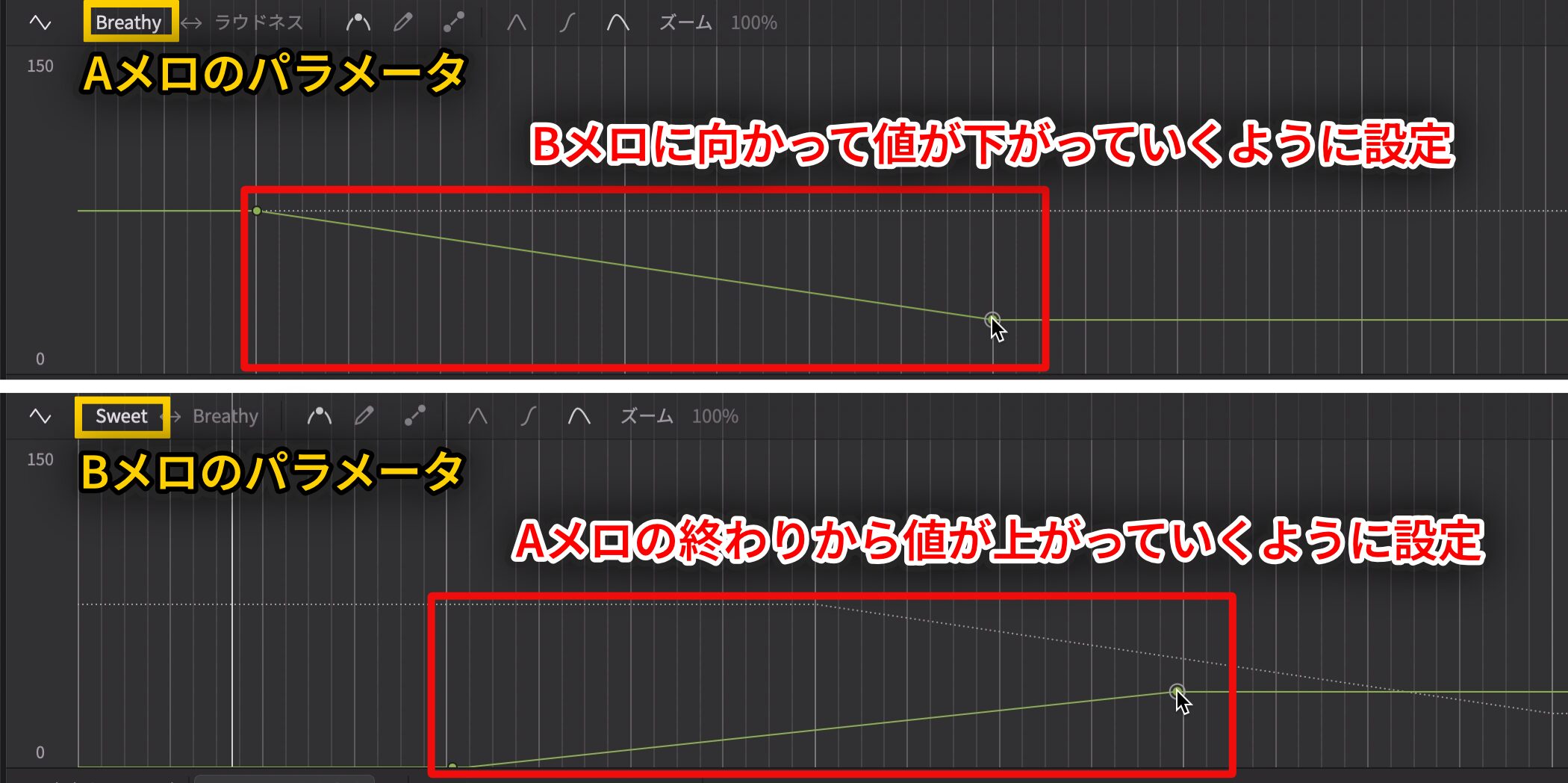

楽曲の途中でボーカルスタイルや声質を切り替えると、変化が唐突に感じることがあります。

そんなときは、パラメータパネルのオートメーションを活用するのがおすすめです。

時間に沿ってパラメータを滑らかに変化させることで、より自然な歌唱表現が可能になります。

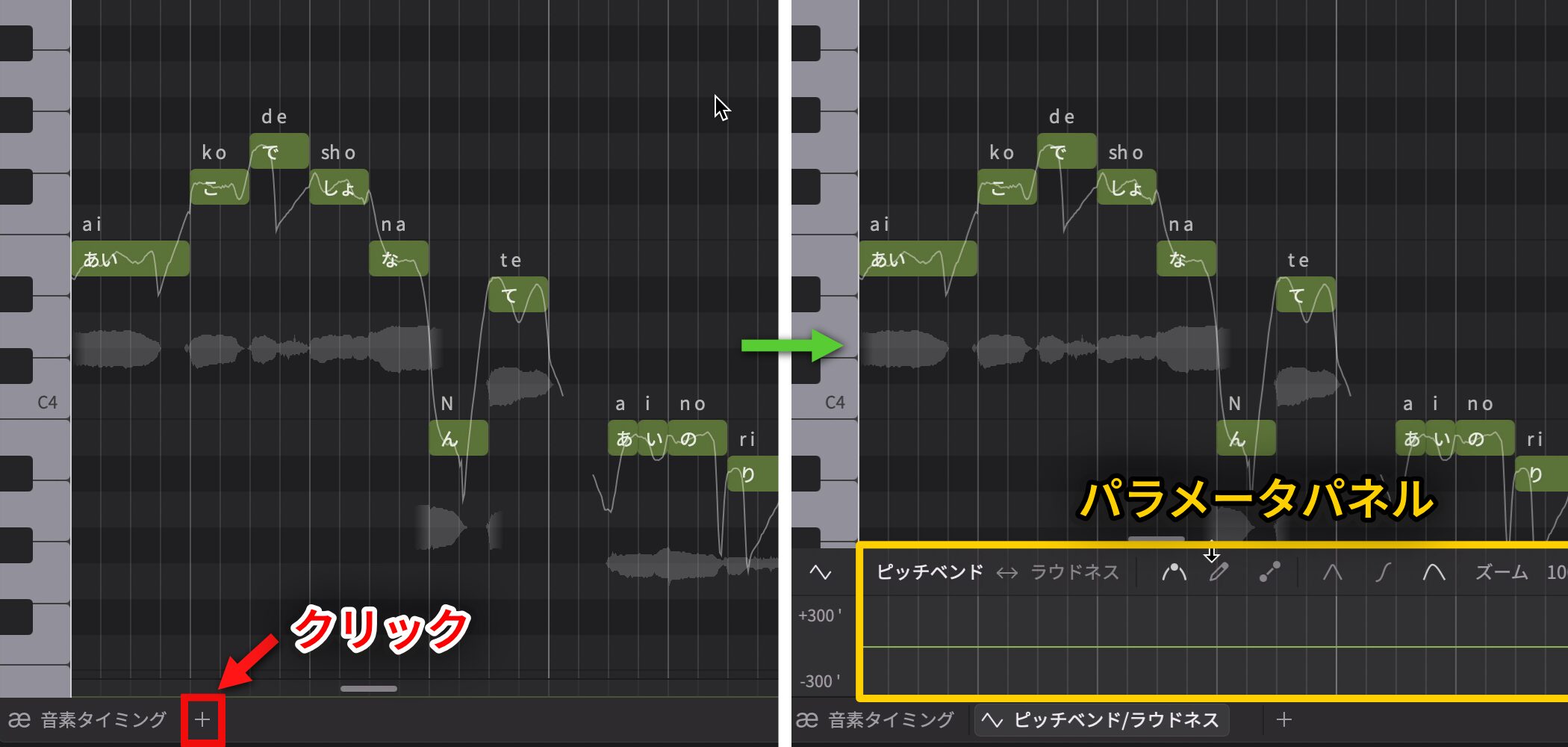

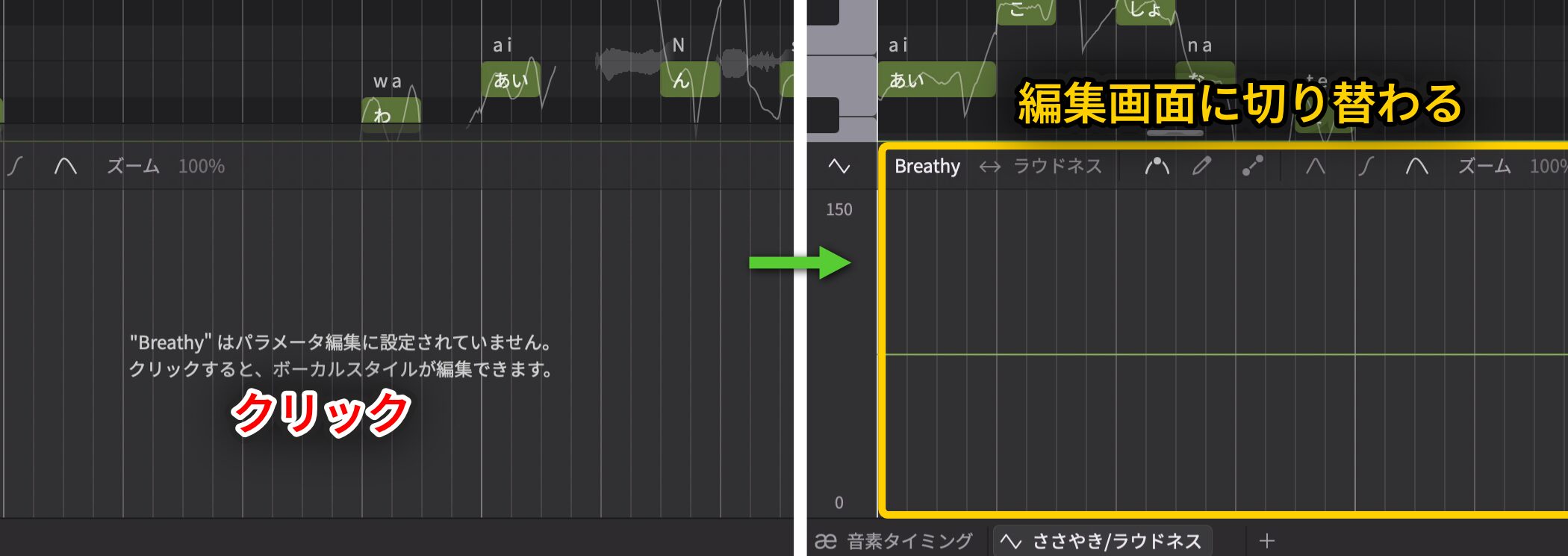

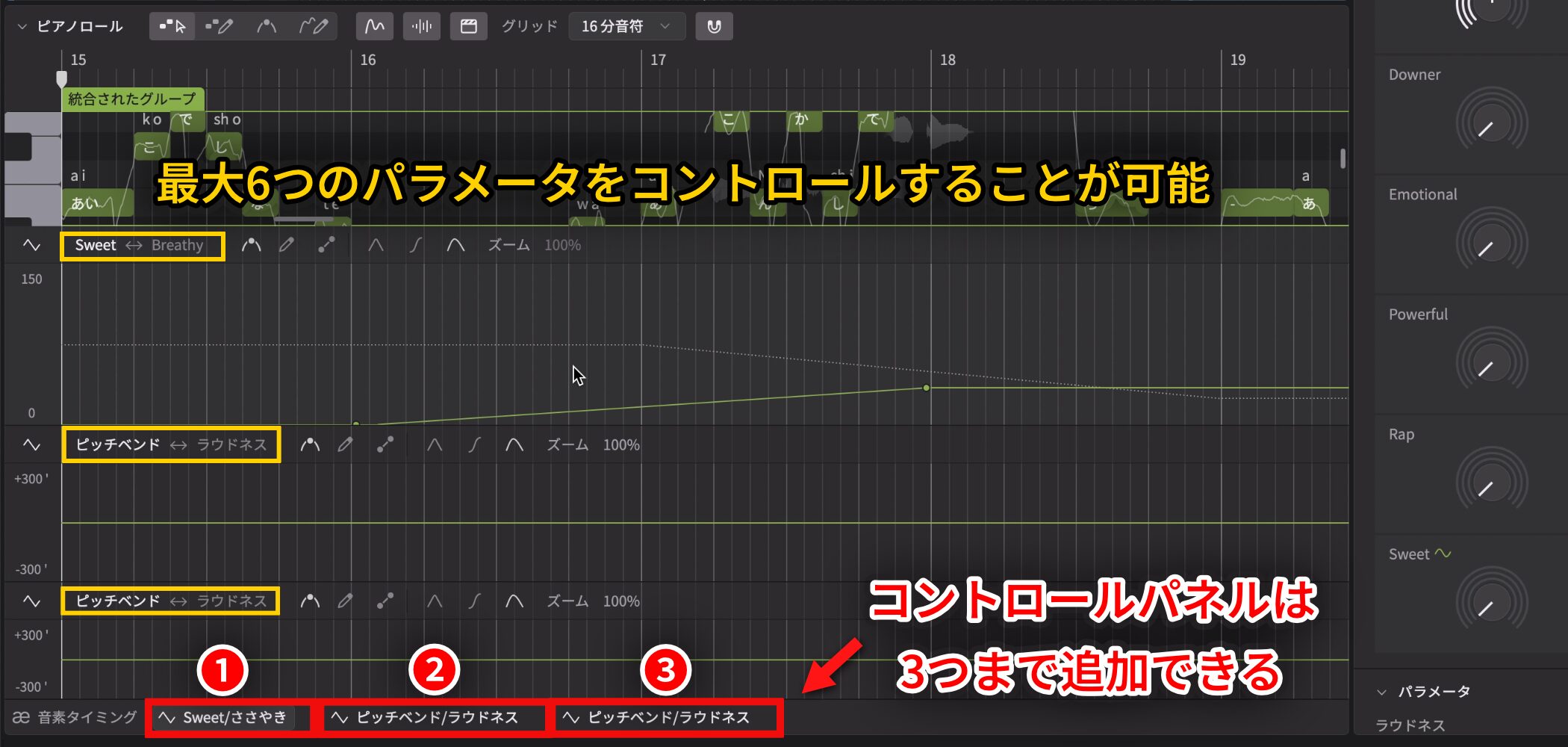

パラメータパネルは、ピアノロール下部の「+」ボタンをクリックして追加します。

表示幅はドラッグで調整できるため、作業しやすいよう広げておきましょう。

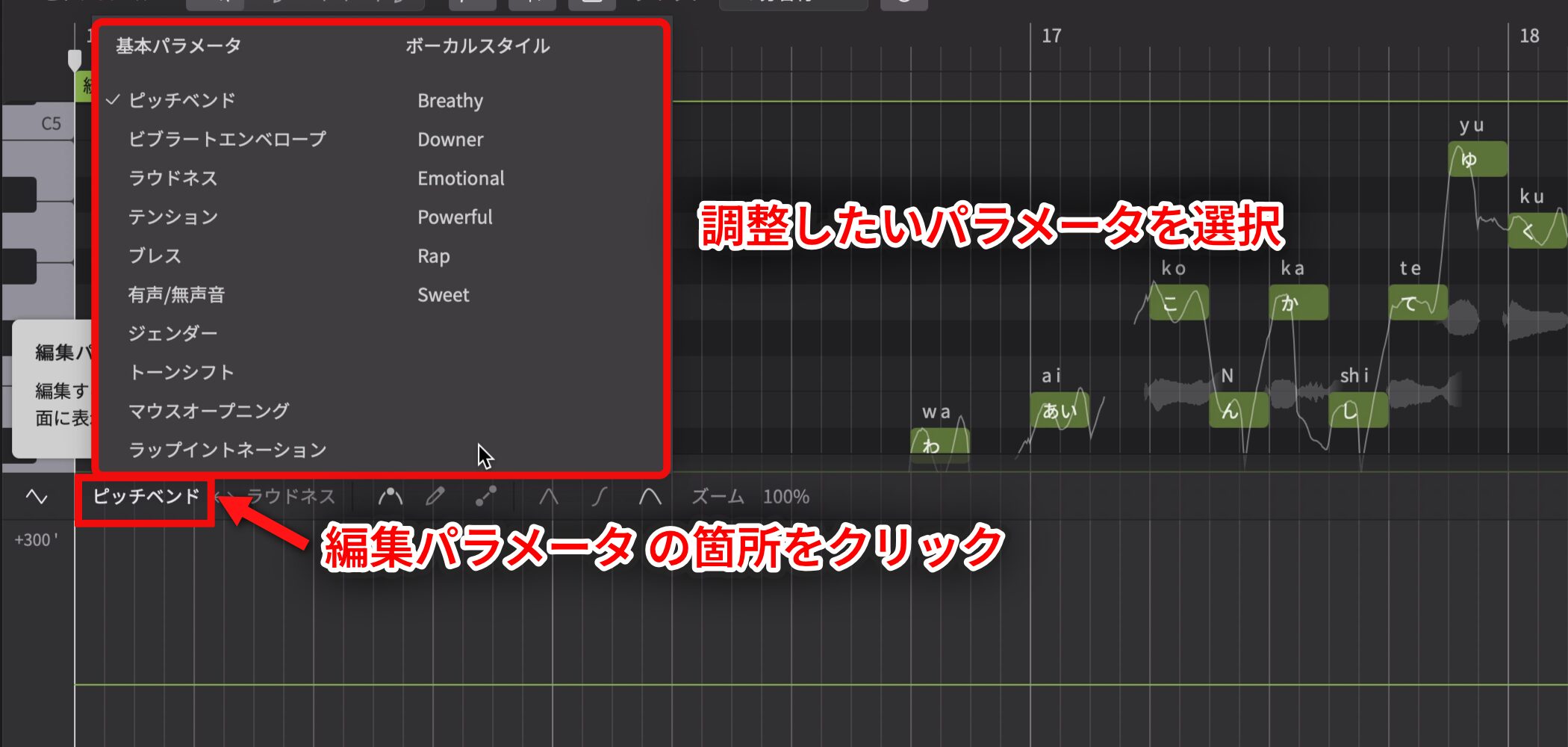

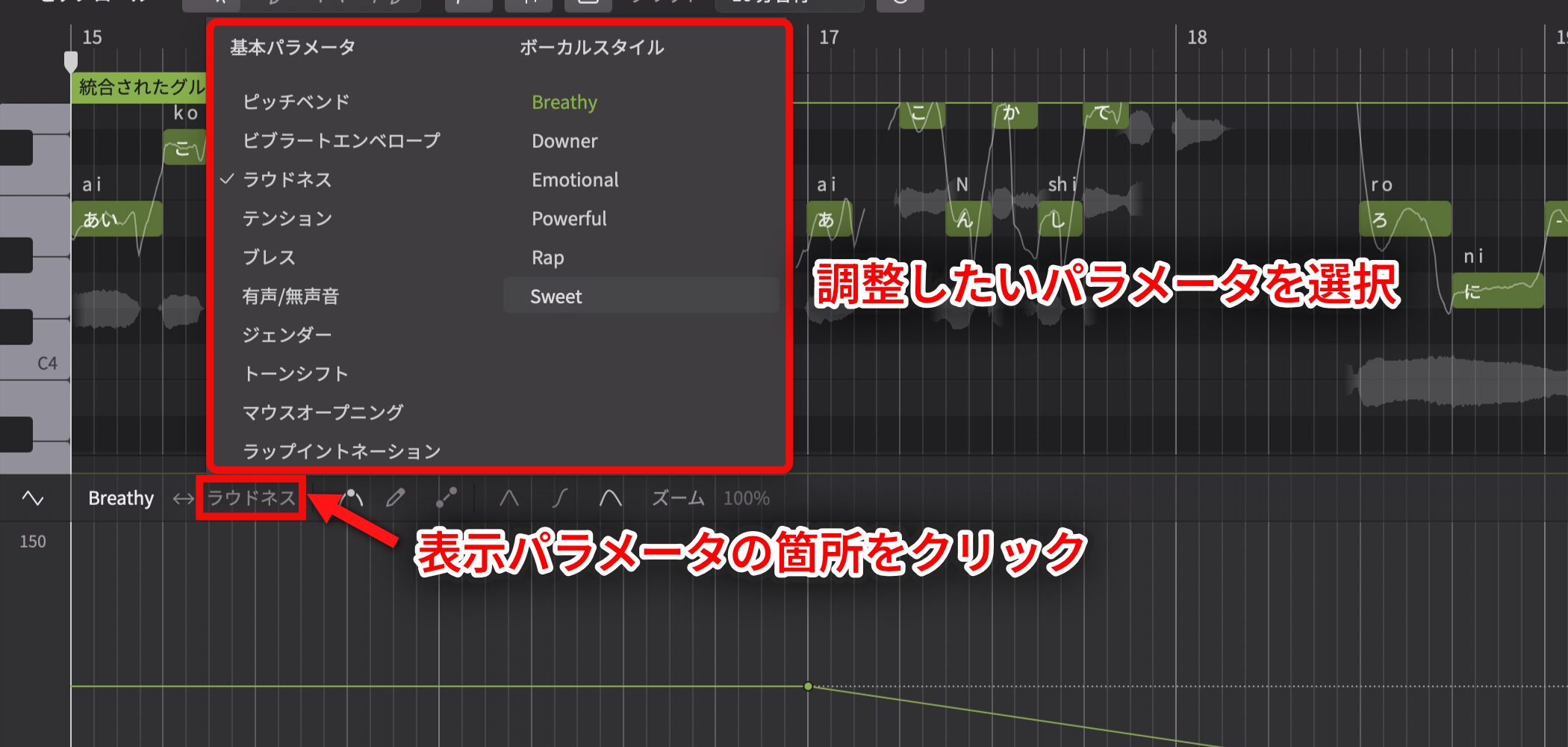

編集パラメータの箇所をクリックし、一覧から調整したいパラメータを選択します。

初回は「パラメータ編集に設定されていません」と表示されますが、クリックするとオートメーション編集画面に切り替わります。

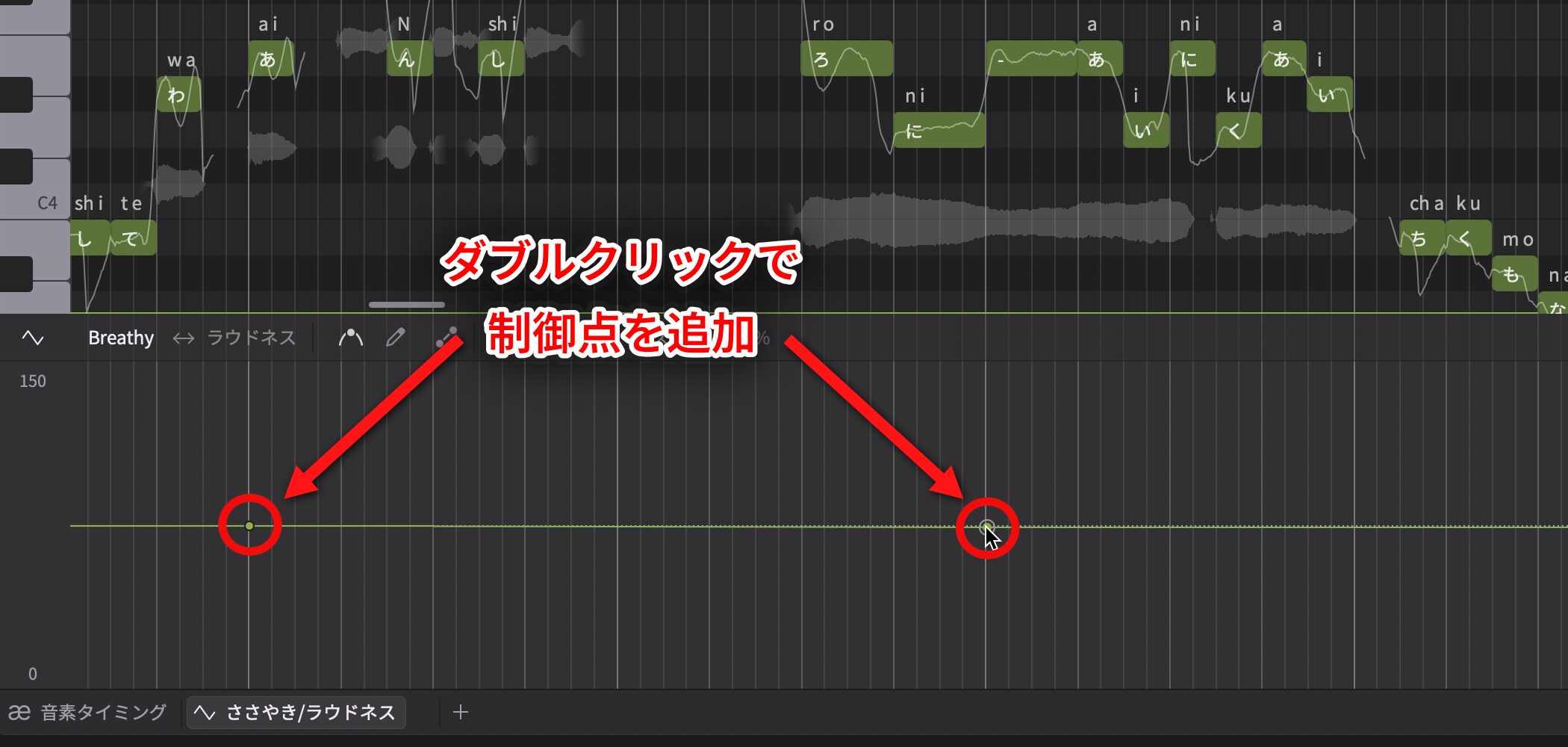

オートメーションで変化をつけたい区間の始まりと終わりにダブルクリックで制御点を追加します。

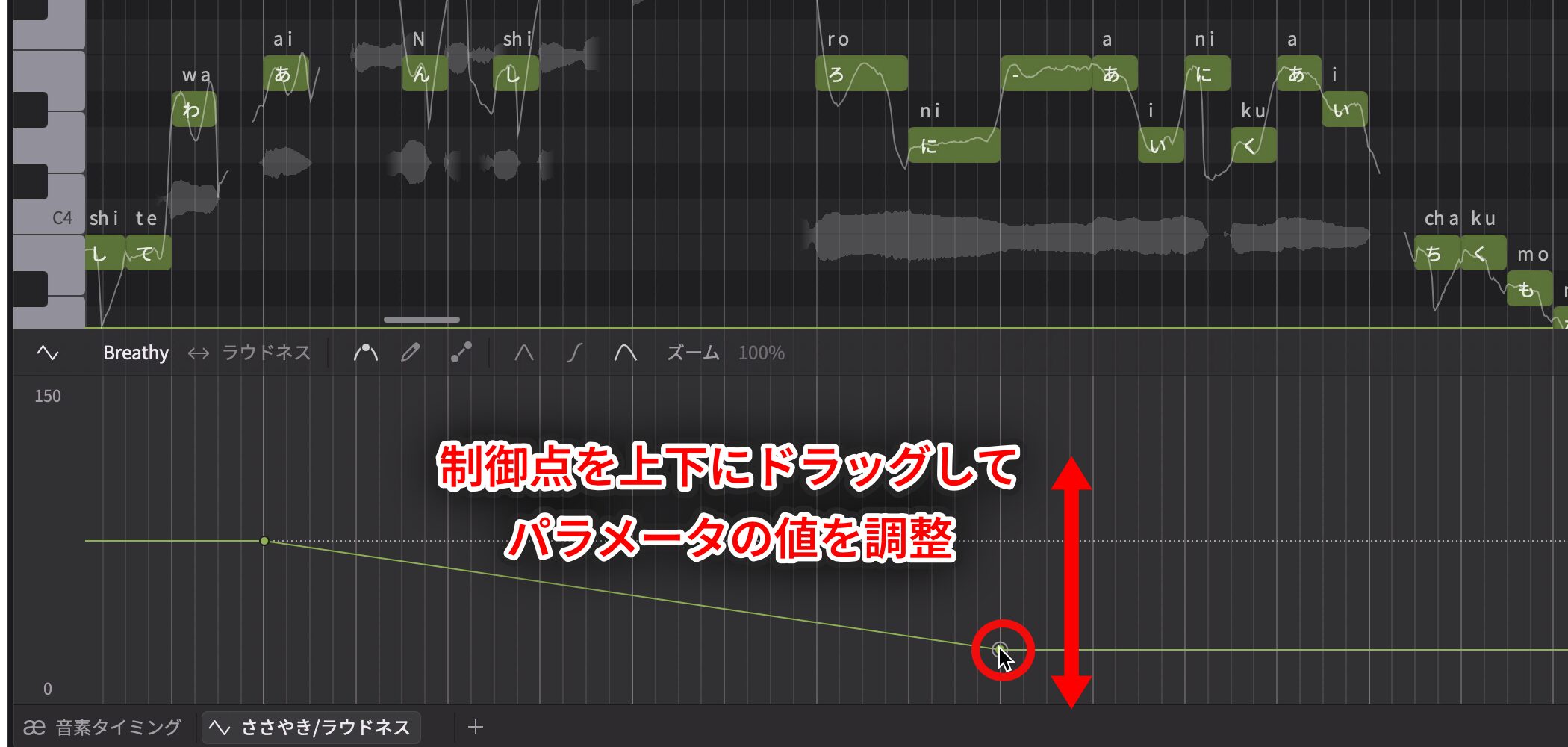

追加した制御点は上下にドラッグして値を調整できます。

同じ手順で、2つ目のパラメータも追加可能です。

表示パラメータの箇所から調整したいパラメータを選択します。

編集パラメータと表示パラメータは、左右矢印ボタンをクリックして入れ替えることができます。

例えば、Aメロで適用したパラメータの効果をBメロに向けて徐々に弱め、Bメロでは逆にAメロ終わりから新しいパラメータを加えていくと、より自然なつながりを演出できます。

このように、曲の流れやセクションごと、感情の高まりに合わせてパラメータを細かくコントロールすれば、より自然で表現豊かな歌声に仕上げることが可能です。

コントロールパネルは3つまで追加でき、それぞれ2つのパラメータを制御できます。

つまり、最大6つのパラメータを同時にコントロールすることが可能です。

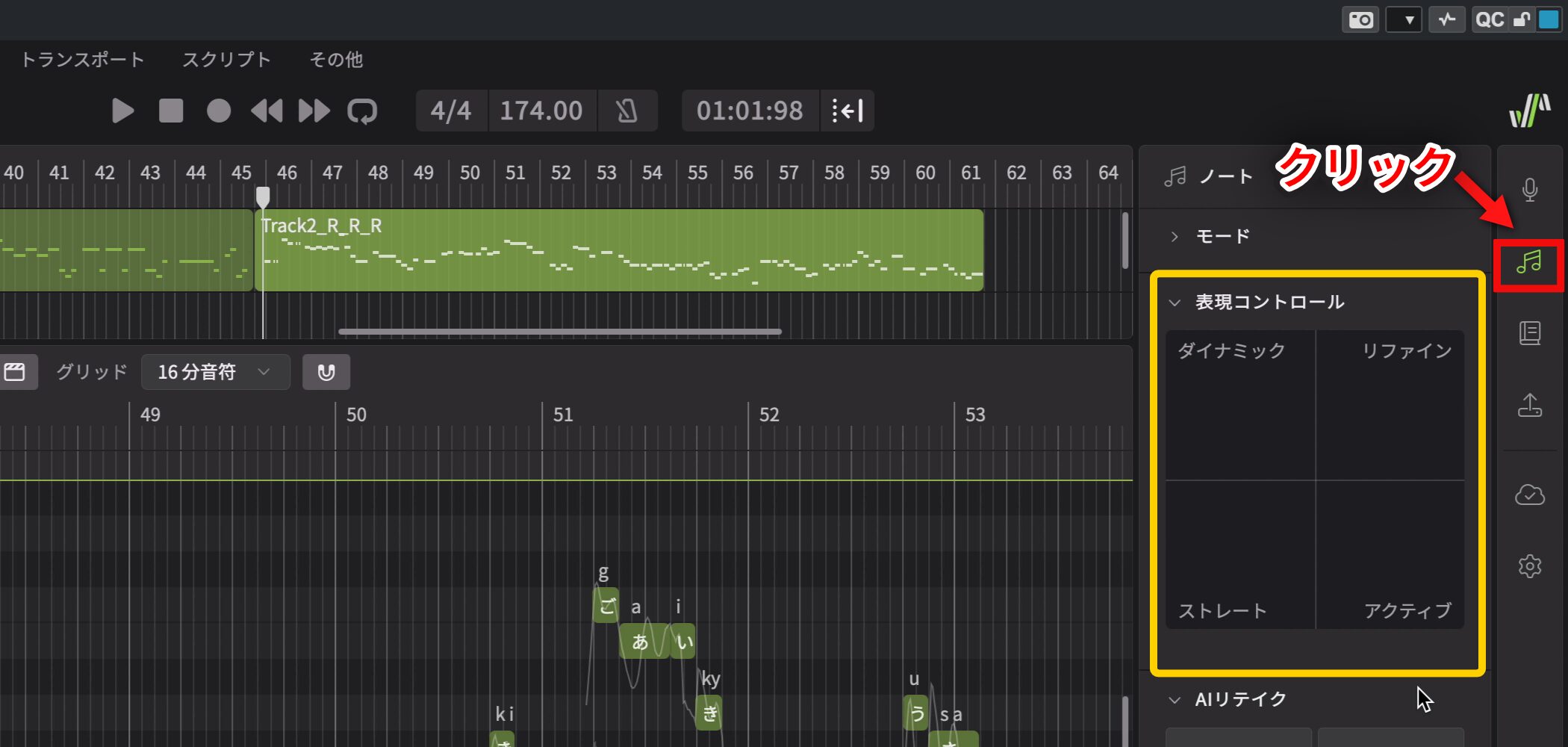

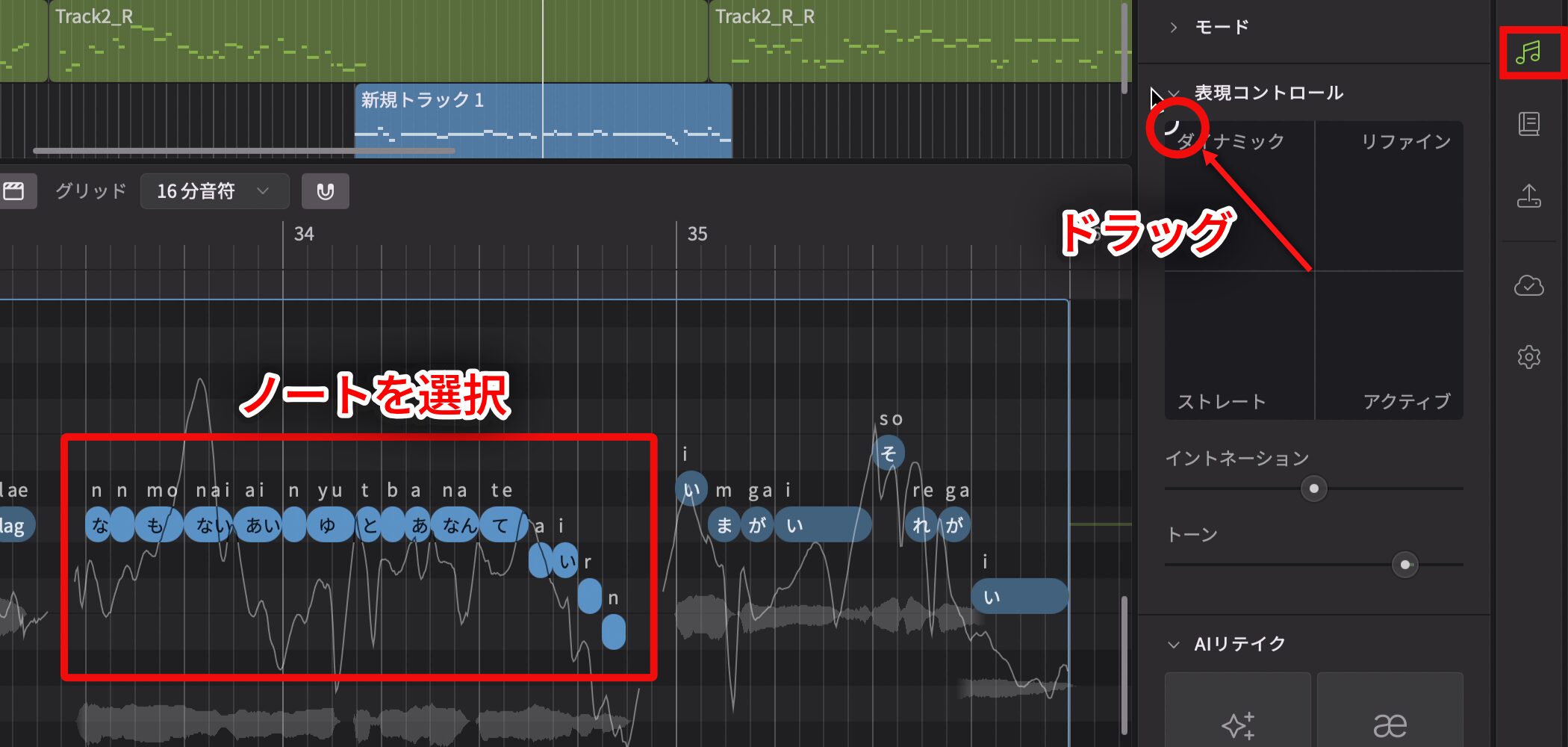

表現コントロールで歌声の表情を広げる

ノートパネル内の表現コントロールでは、XYパッド上のポインターを動かすことで、4つのスタイルを組み合わせて適用し、ピッチ(音程)の揺れや声色のニュアンスを自在に変化させることができます。

各スタイルの特徴は下記のとおりです。

- ダイナミック : 表現力豊かで抑揚のある歌声。

- リファイン : 揺れや癖を抑えピッチやリズムが安定したバランス重視の歌声。

- ストレート : ピッチやリズムが安定した癖の少ないまっすぐな歌声。

- アクティブ : 人間らしい揺らぎやライブ感の強い個性的な歌声。

操作手順としては、まず表現を加えたいノートを選択します。

ポインターはデフォルトで中央に位置していますが、マウスで好みのスタイル方向にドラッグして調整します。

サンプル楽曲のサビ冒頭に「アクティブ」を適用した例を聴いてみましょう。

▼適用前

▼適用後

適用前に比べて動きが大きくなり、感情表現がより強調されてサビにインパクトが生まれたかと思います。

ボイスパネルの設定がグループ単位だったのに対し、ノートパネルはノート単位で調整できるのが特徴です。

全体の方向性はボイスパネルで決め、サビなど印象的なフレーズに表現コントロールを使って表情を加えると、楽曲の完成度がさらに高まります。

ピッチカーブ修正で音程を安定させる

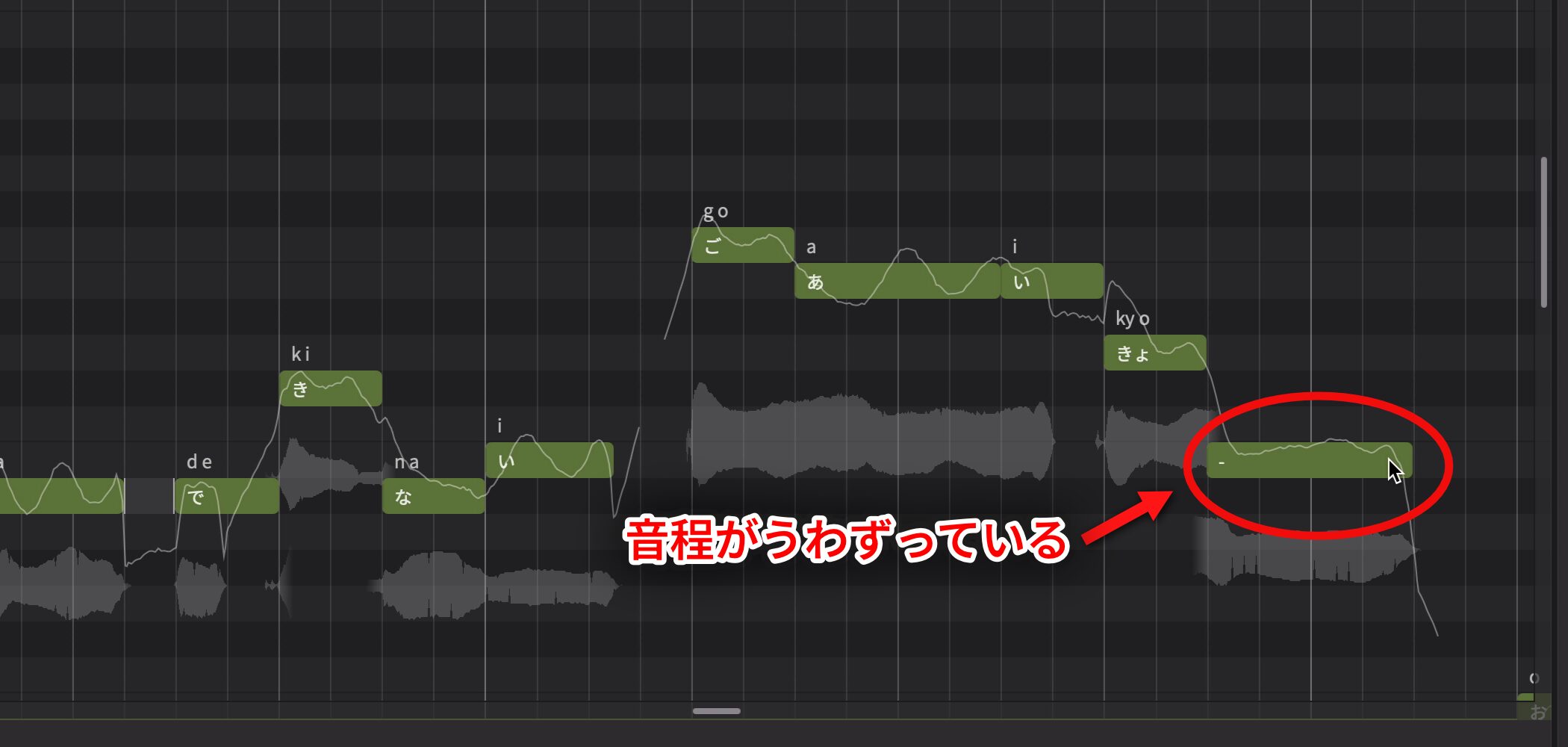

ボイスパネルや表現コントロールで調整を行うと、ピッチの安定感が崩れたり、不自然になることがあります。

そのような場合は、ピッチカーブを修正して音程を安定させましょう。

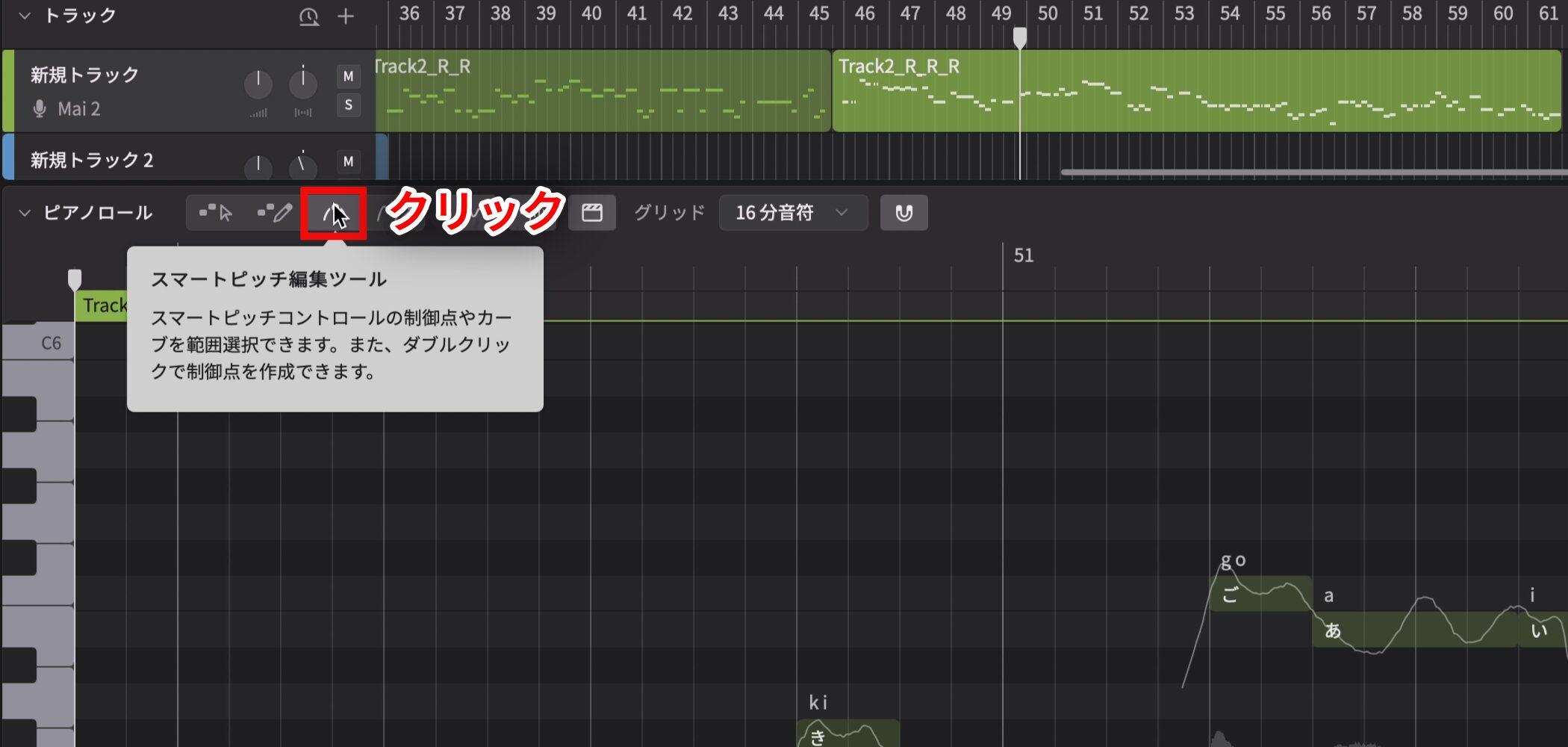

まず、ツールを「スマートピッチ編集ツール」に切り替えます。

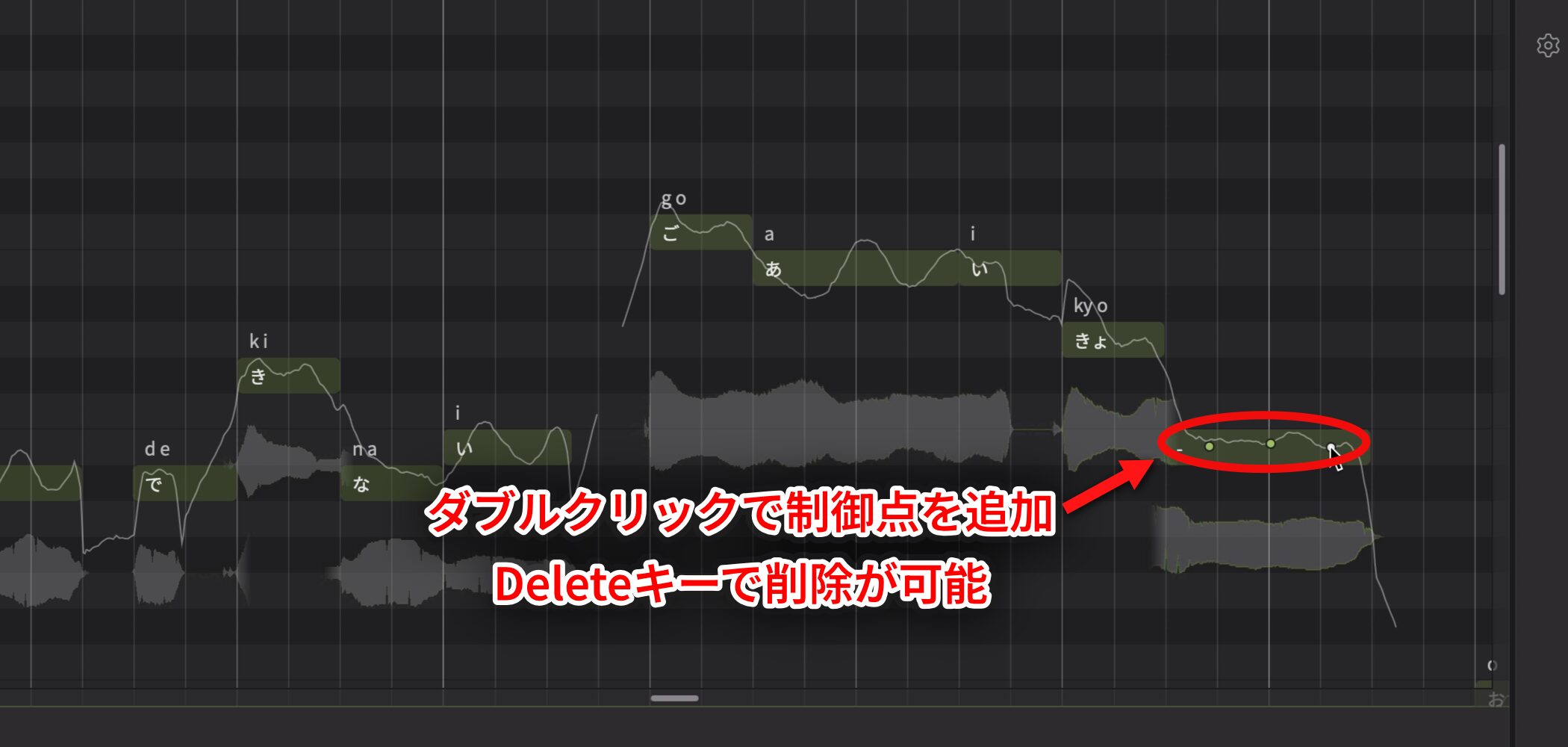

ピッチがうわずっている区間にダブルクリックで制御点を追加します。

今回は、3つのポイントを設けました。

誤って追加した制御点はDeleteキーで削除できます。

制御点をドラッグしてピッチカーブを細かく調整することで、発声が不安定にならず、より自然な歌唱を保つことができます。

ただし、過度な調整は機械的な印象につながるため、意図的な効果を狙う場合を除き、視覚情報だけでなく必ず耳でも確認しながら作業しましょう。

ノート間の隙間を修正して自然な歌声に

発音タイミングや音のつながりは、歌声の自然さやリズム感に大きく影響します。

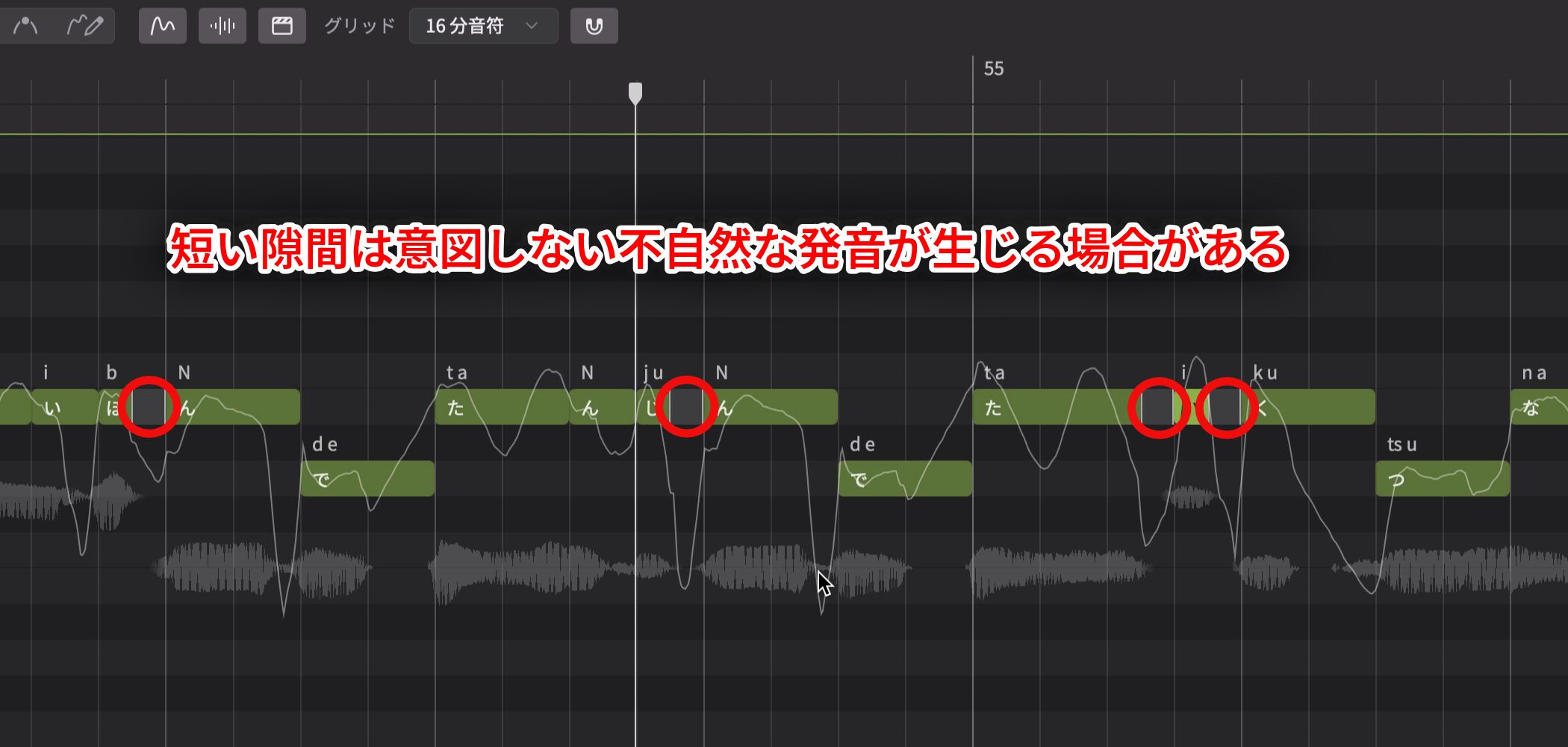

ノート間に空白を作ることでリズミカルに歌わせることができますが、製品の仕様上、短い隙間があると意図しない不自然な発音が生じる場合があります。

必要に応じて空白部分を修正しておくと安心です。

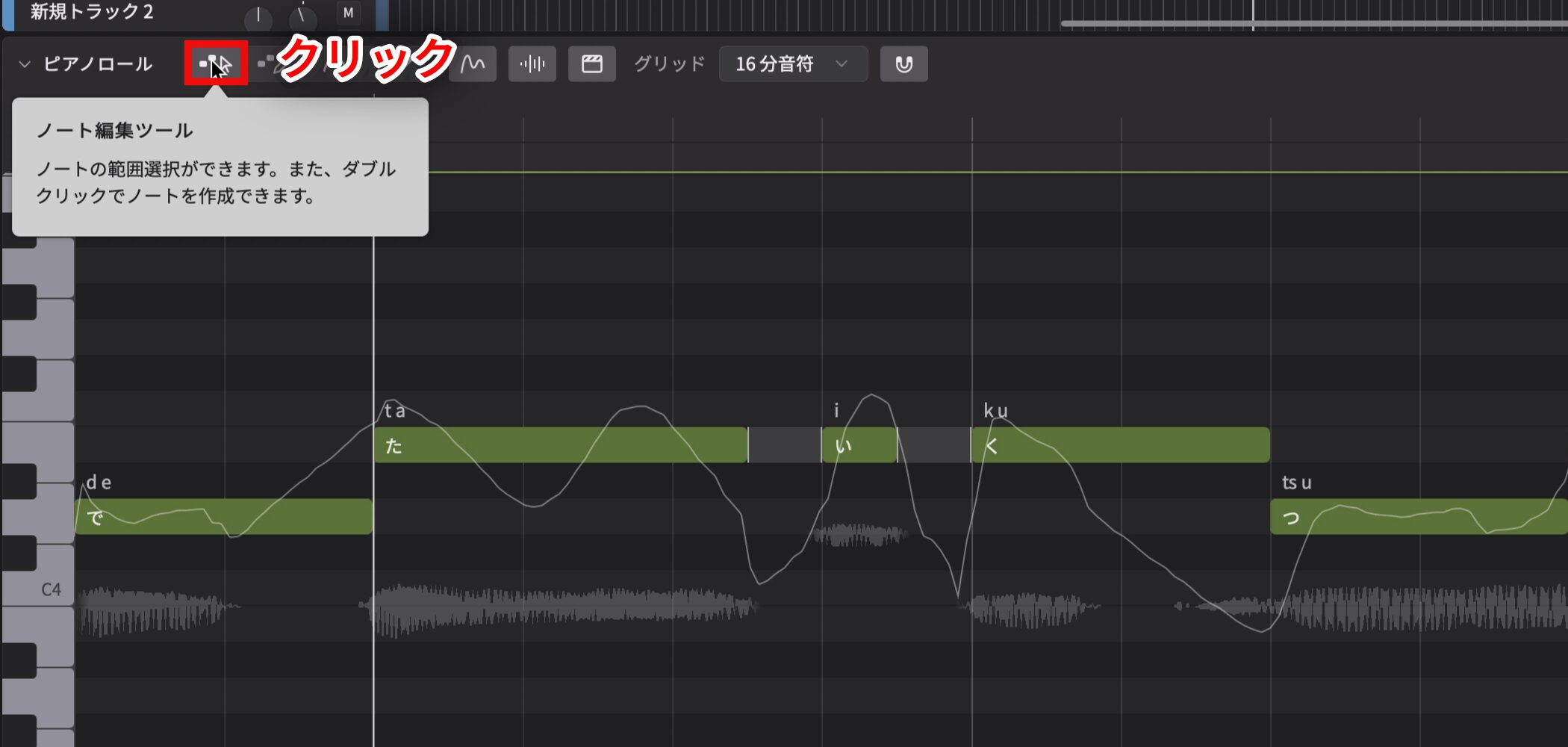

修正するには、まず「ノート編集ツール」を選択します。

空白部分(縦線の間)にカーソルを合わせてクリックするだけで、隙間が埋まります。

リズミカルな歌わせ方のテクニック

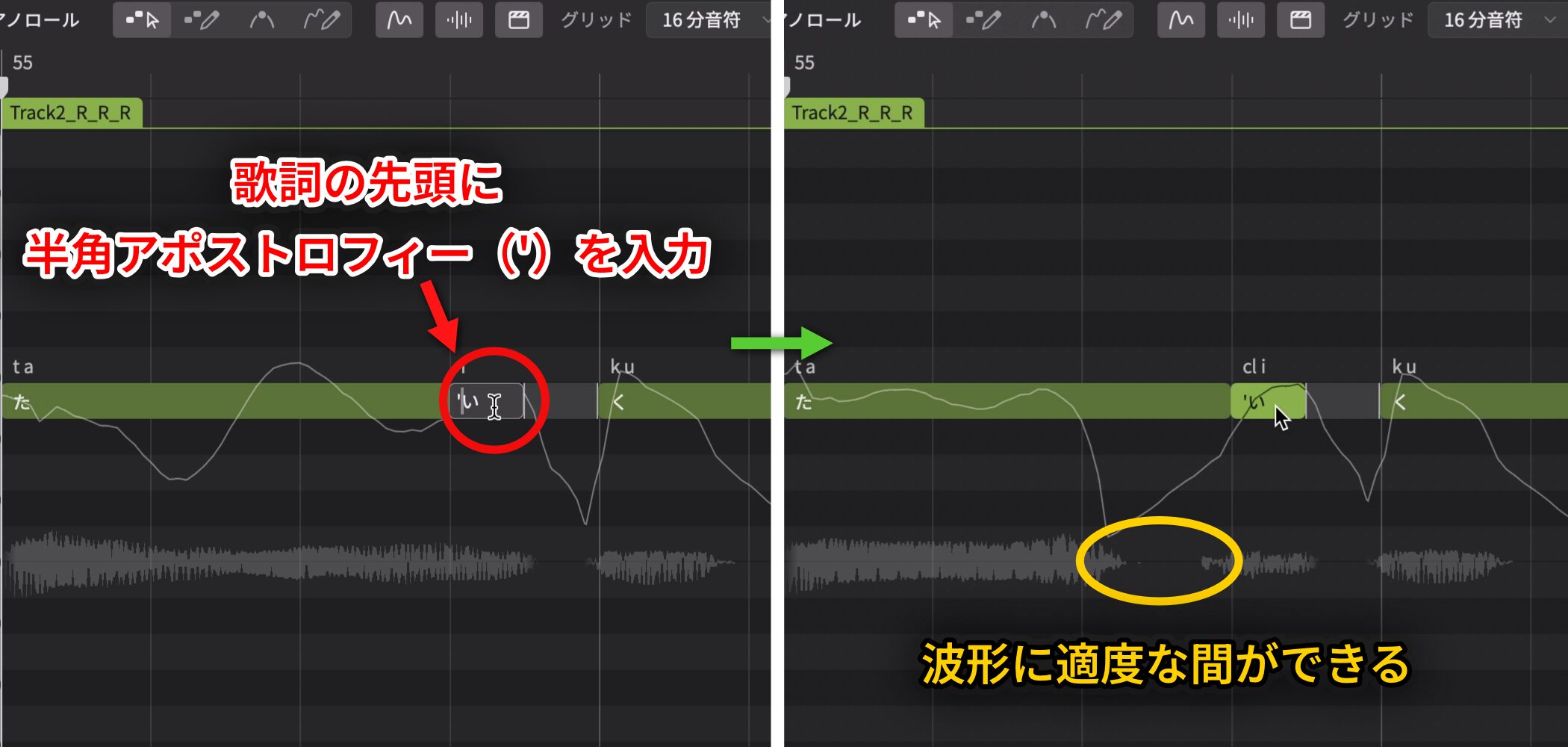

リズミカルなニュアンスを出したい場合は、切りたい音の次のノートの歌詞の先頭に半角アポストロフィー(')を入力します。

これにより波形に適度な間ができ、リズム感のある自然な発音が得られます。

音素を調整して発音タイミングをコントロールする

意図せず波形が途中で切れてしまう場合は、発音の最小単位である音素を調整することで修正が可能です。

画面左下の「音素タイミング」をクリックすると、各ノートの歌詞が音素ごとに分割表示されます。

例えば、「い」の音素「i」と「く」の音素「k」の間にカーソルを合わせると、左右矢印のアイコンが表示されます。

この状態で「i」を右にドラッグして広げると、「い」の波形も長くなり、切れ目が目立たなくなってより自然な発音になります。

また、繰り返しの歌詞やリズムがきっちりと揃っているフレーズでも、音素タイミングを微調整することで、より自然で聴きやすい流れや人間らしいニュアンスを演出できます。

▼調整前

▼調整後

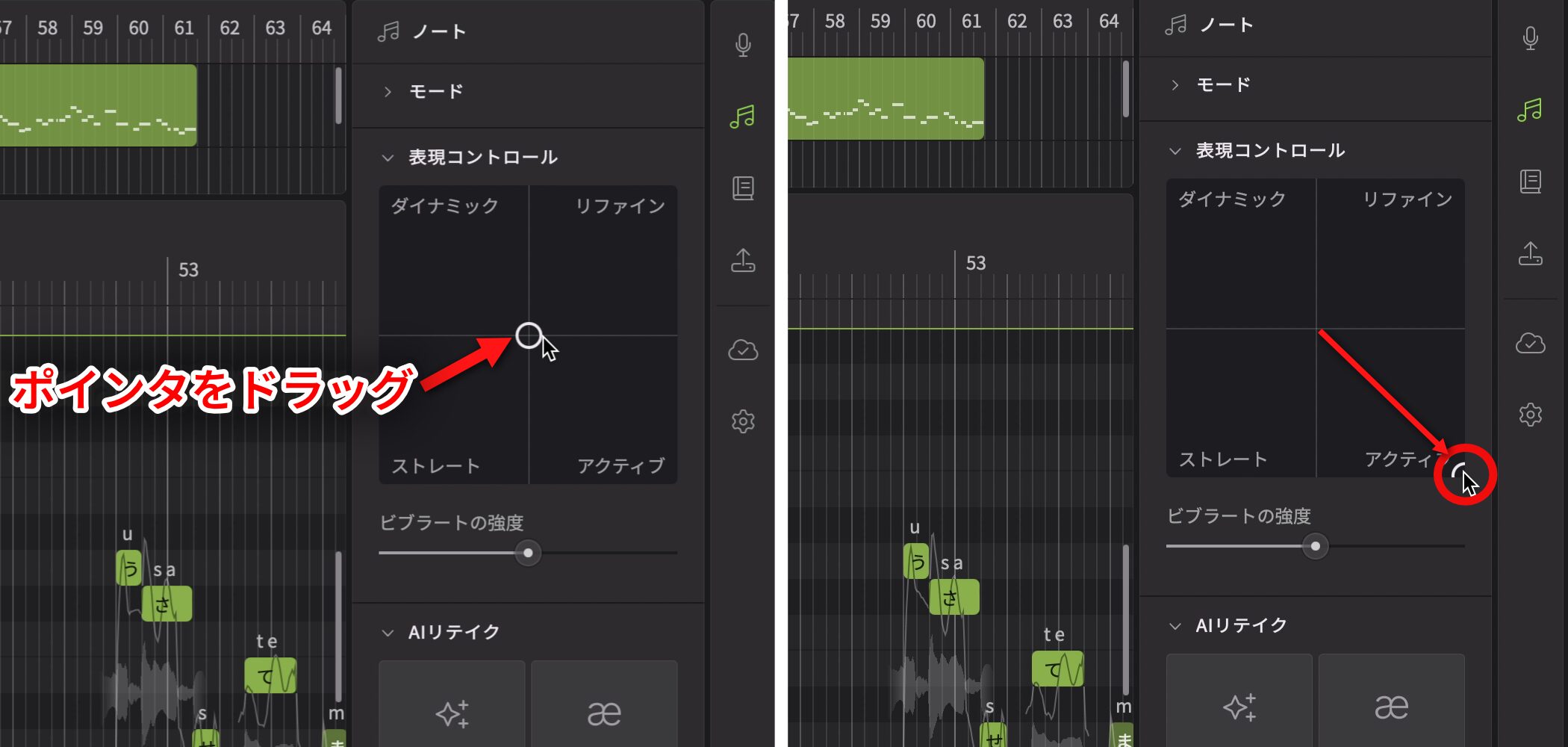

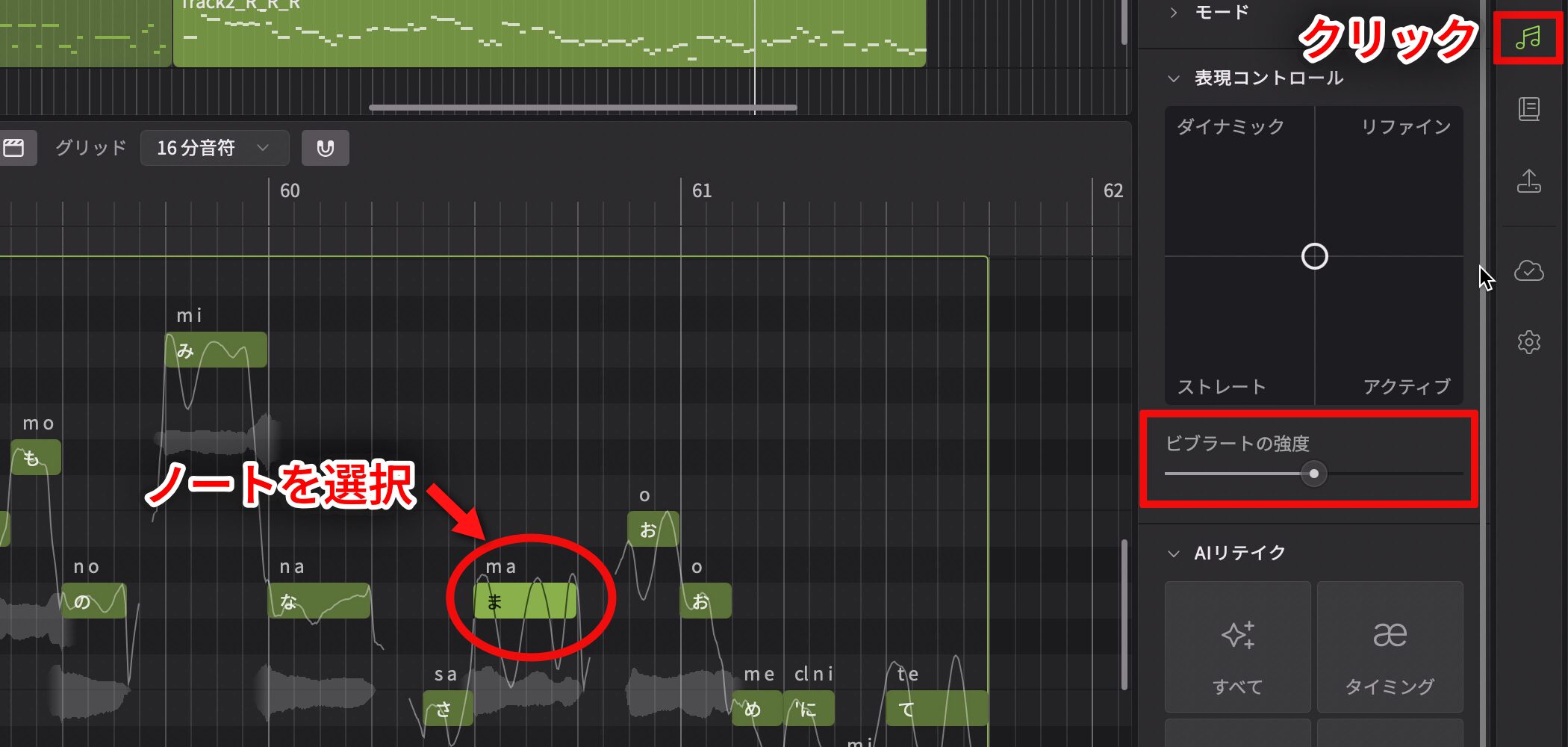

ビブラートを細かくコントロールする

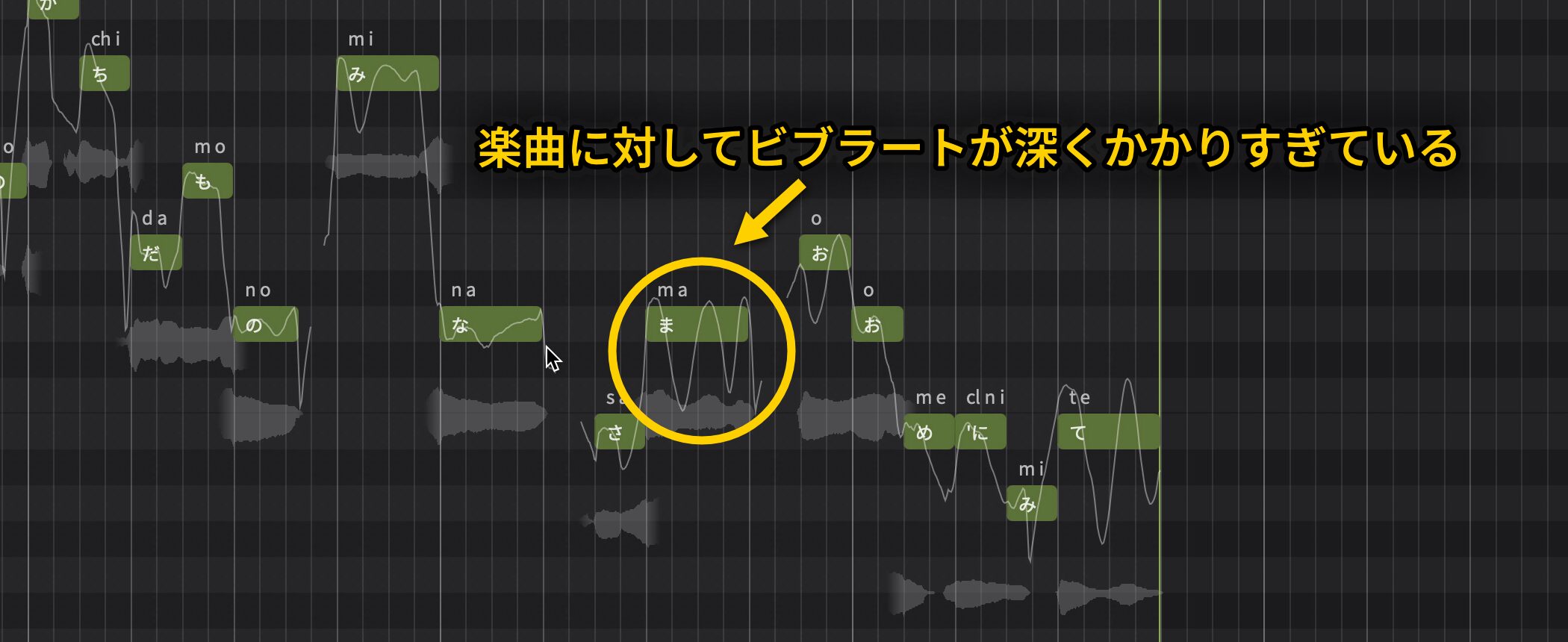

ビブラートのかかり具合は、楽曲の印象を左右する重要な要素の1つです。

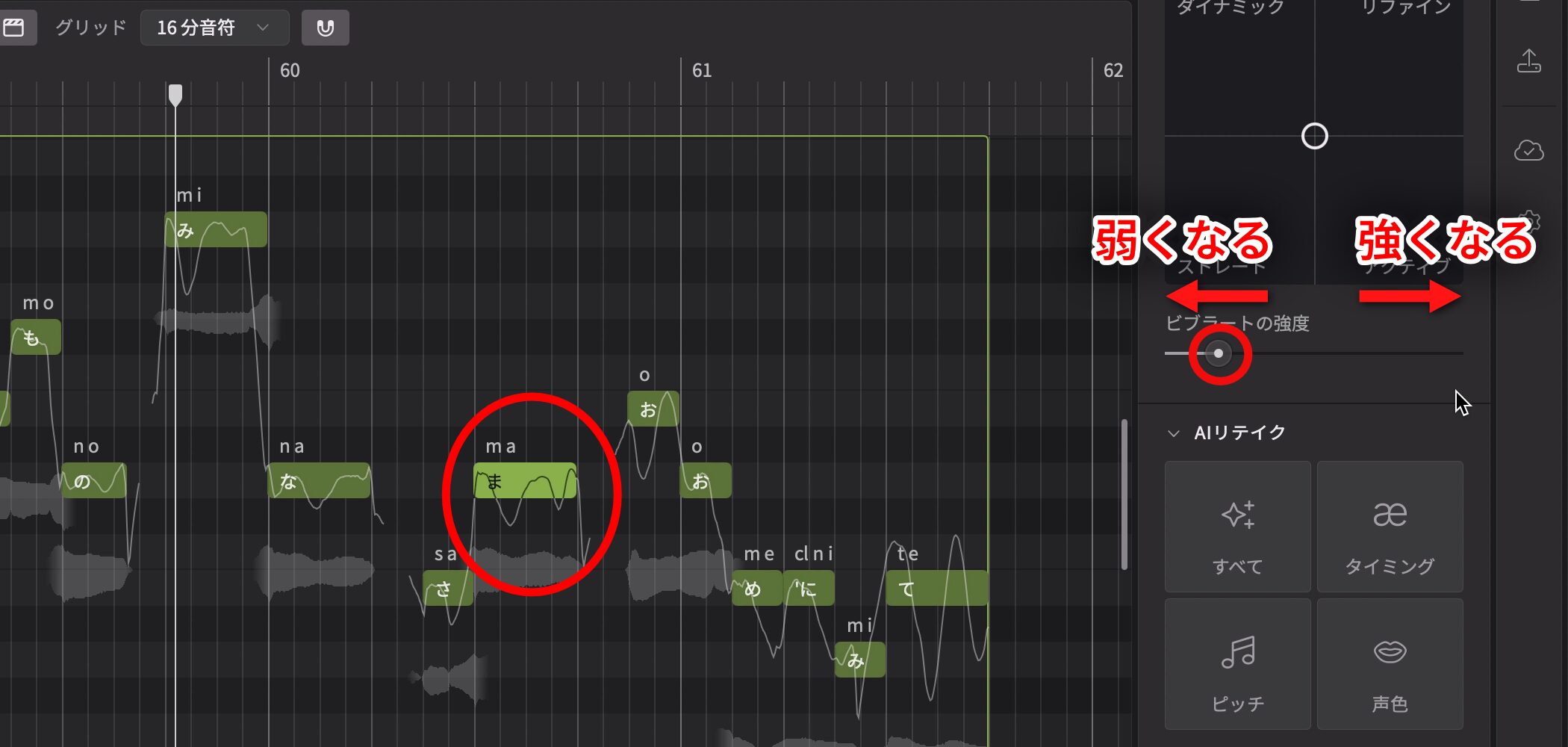

ビブラートは、調整したいノートを選択し、ノートパネルの「ビブラードの強度」からコントロールします。

ビブラートの強度を下げるほど効果は弱く、上げるほど強くかかります。

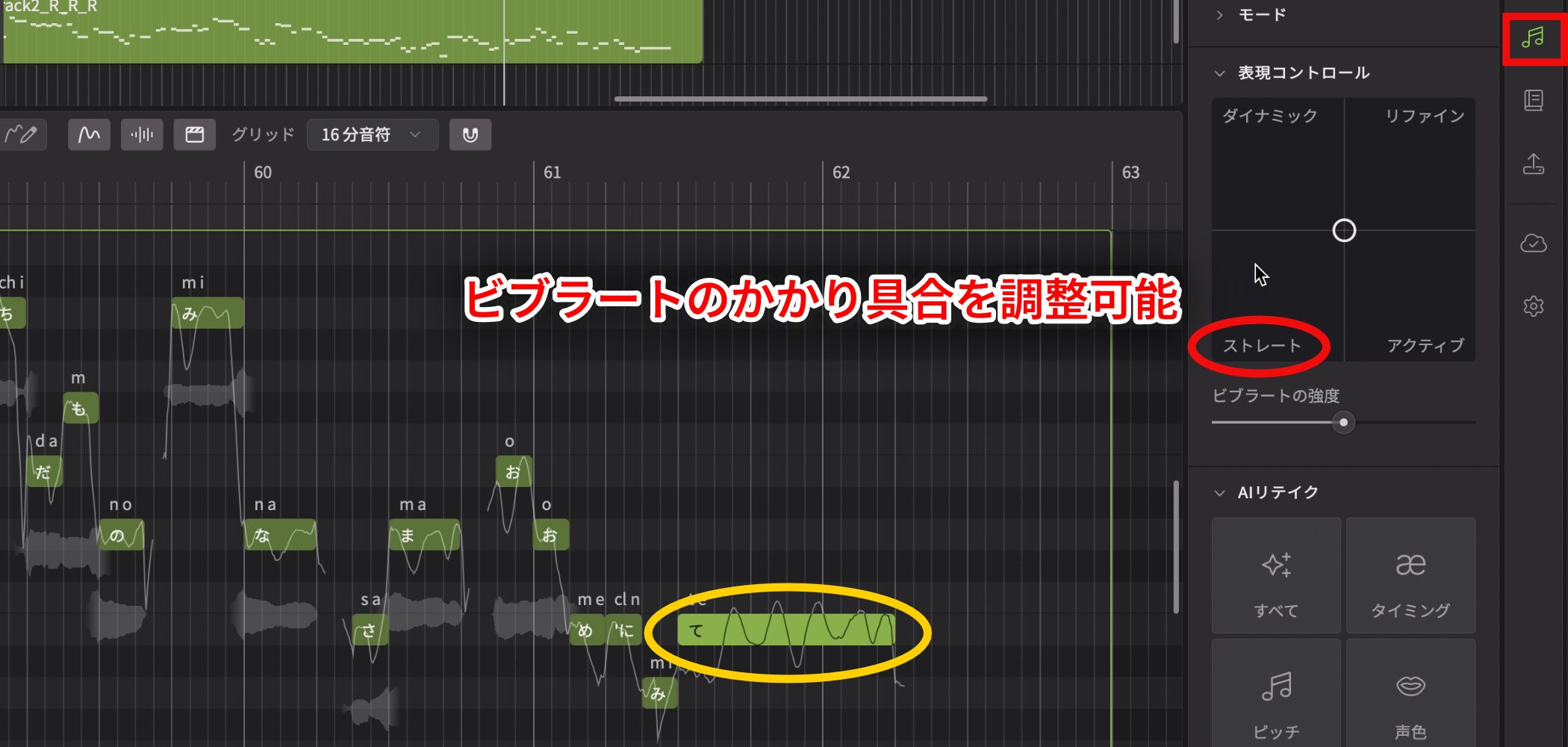

また、ビブラートは前述した表現コントロールの「ストレート」でも抑えることが可能です。

調整したいノートを選択し、XYパッド上のポインターを「ストレート」方向にドラッグすると波形がまっすぐになり、ビブラート成分が弱まります。

好みに合わせて、ドラッグしながら掛かり具合を調整しましょう。

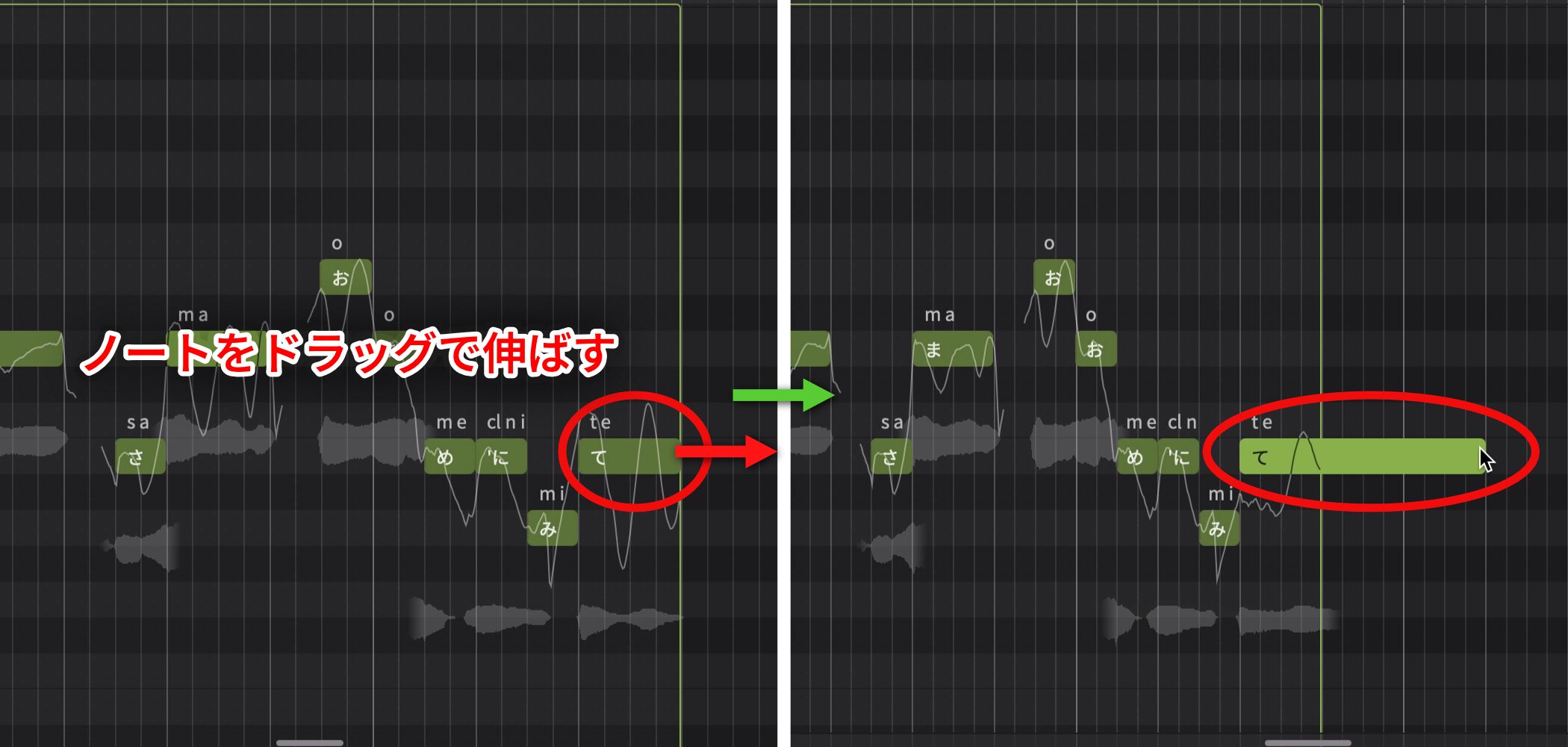

ロングトーンで印象的なエンディングを作る

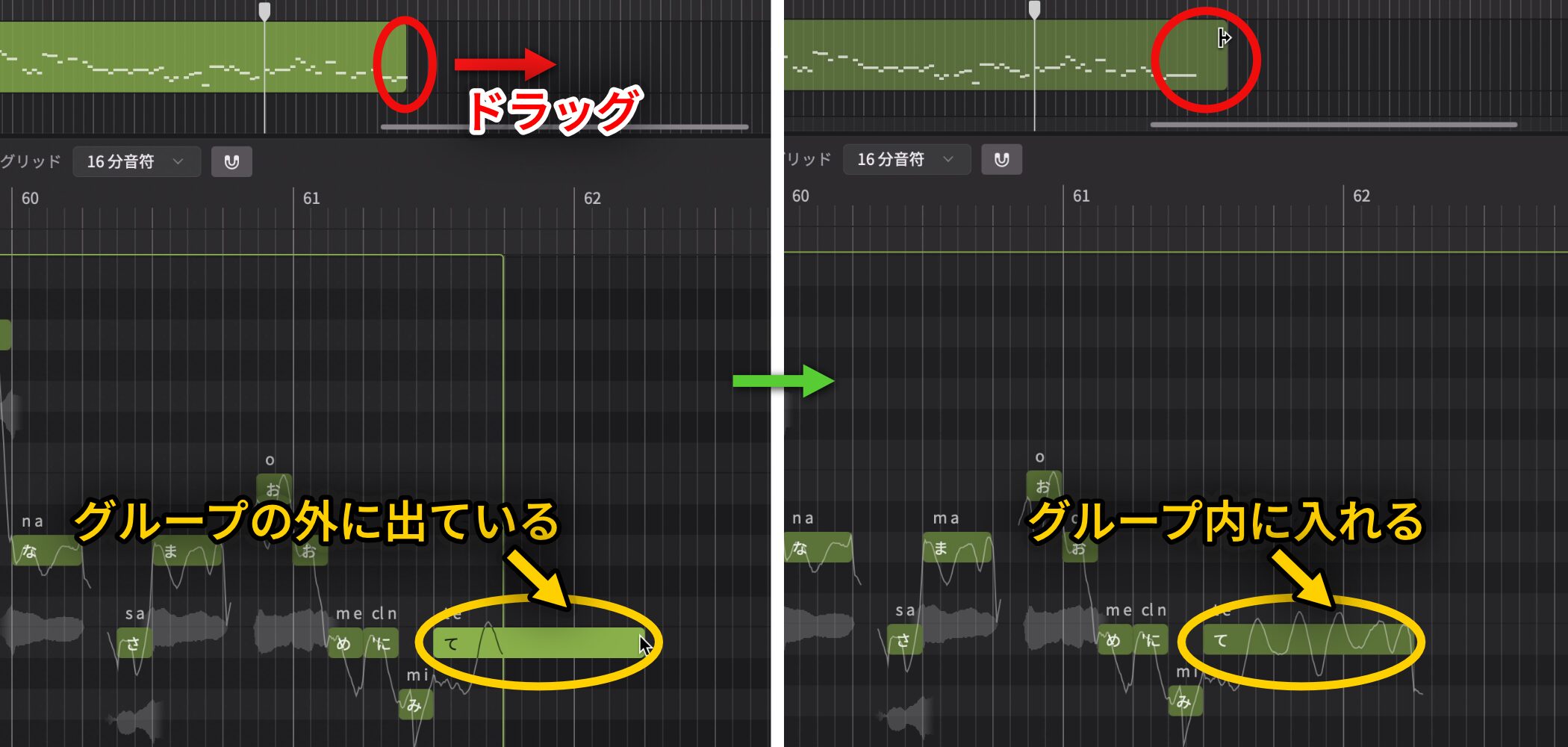

サビ終わりなどを印象的にしたいときは、ノートをドラッグしてロングトーンに変更するのも効果的です。

ただし、ノートがグループの外に出ていると発音されなくなるため注意してください。

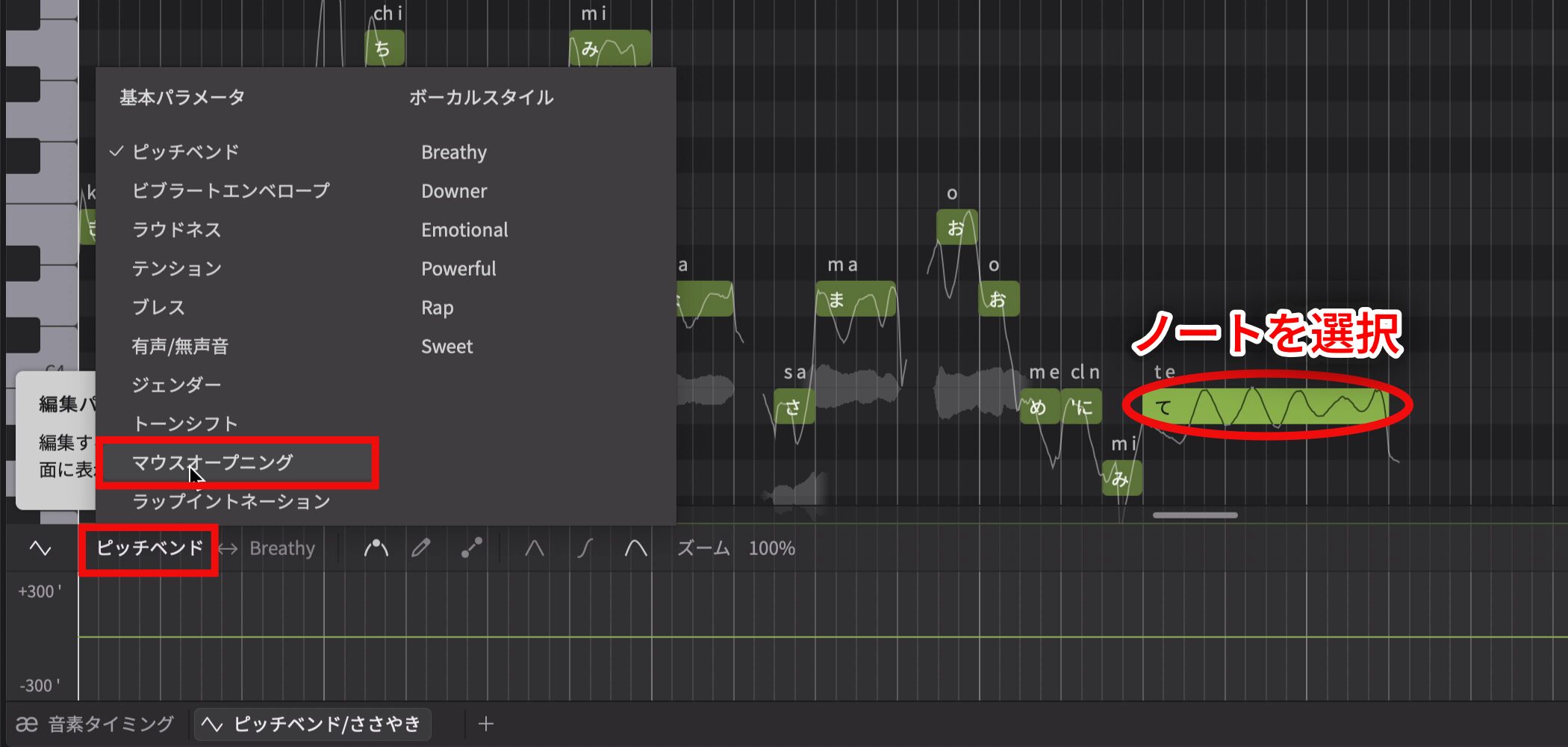

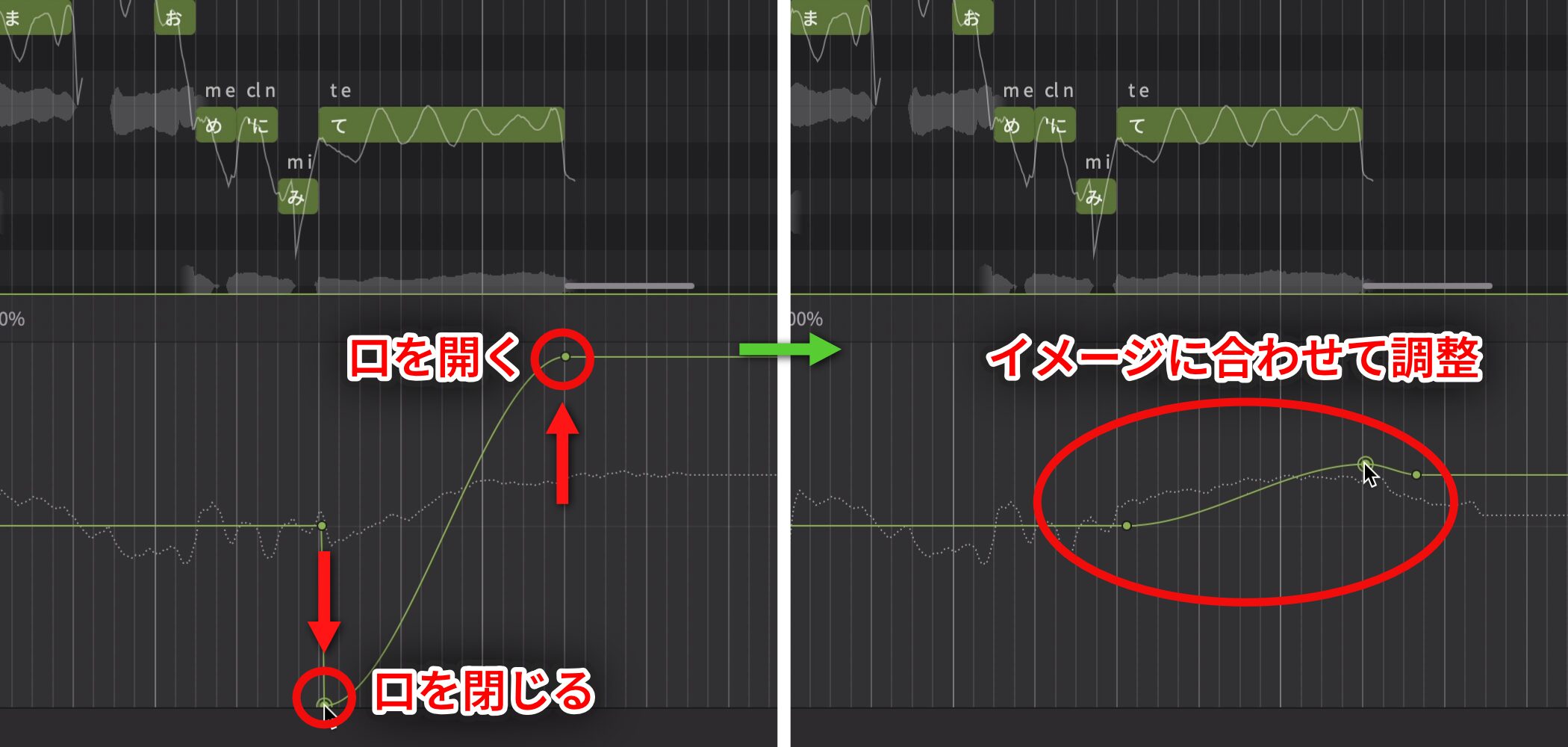

マウスオープニング(口の開き)で歌い方に躍動感をつける

より人間らしい口の開き具合を加えたい場合は、マウスオープニングパラメータを活用しましょう。

ノートを選択し、パラメータパネルから「マウスオープニング」を選びます。

ダブルクリックで制御点を追加し、ドラッグでカーブを描きます。

値を上げると口を大きく開いたような歌い方になり、下げると閉じたニュアンスになります。

イメージに合わせて調整してください。

ラップパートの表現力を高める調整テクニック

ラップパートも、オートメーションやノートごとのパラメータ調整を活用することで、歌唱表現に動きや勢いを加えることができます。

まず、より表現力を高めるために、表現コントロールの「ダイナミック」を使用しましょう。

対象となるノートを選択し、ノートパネル内のXYパッドでポインターをダイナミック方向にドラッグすれば、エネルギッシュで抑揚のあるラップ歌唱にが作れます。

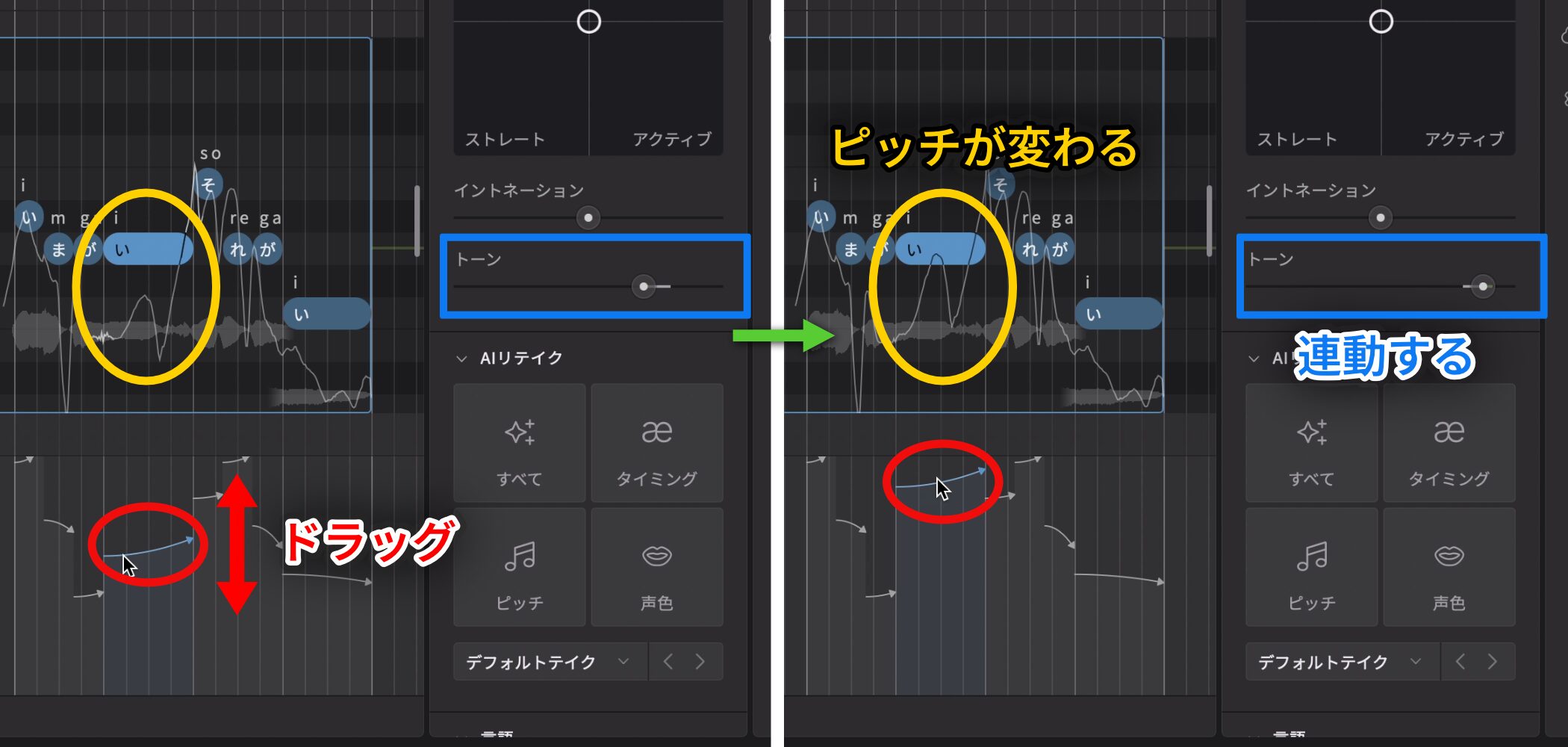

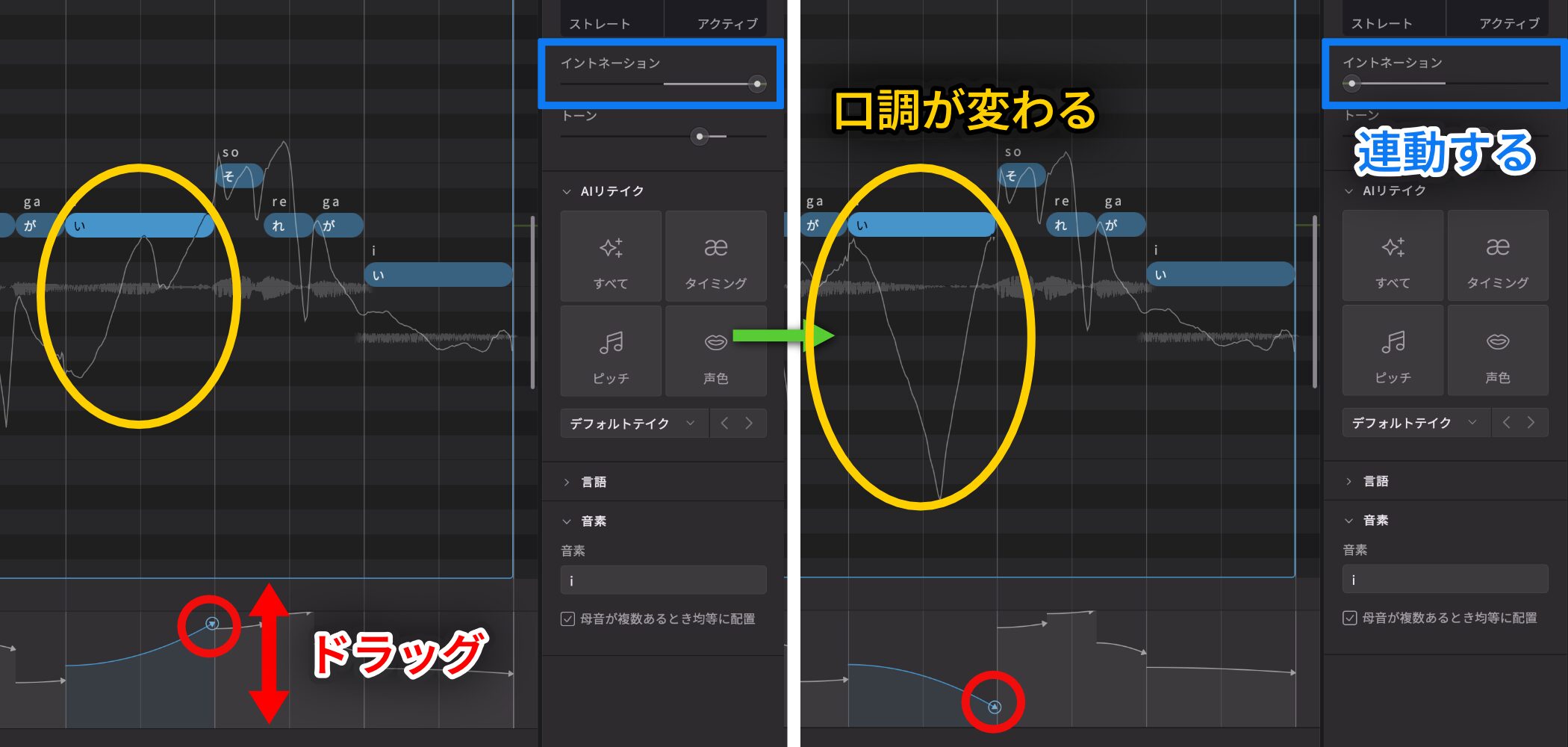

また、パラメータ一パネルから「ラップイントネーション」を選択すると、ノートごとのピッチ変化が矢印で表示され、イントネーション(語尾の上げ下げ)やトーン(全体のピッチの高さ)を自在にコントロールできます。

矢印全体を上下にドラッグするとトーンが連動し、選択したノートのピッチの高さを変更できます。

また、矢印の先端上にカーソルを合わせると、先端が◯で囲まれた矢印に変わります。

この◯で囲まれた状態でドラッグするとイントネーションが連動し、選択したノートが上がり口調になるか下がり口調になるかを調整できます。

ラップらしいニュアンスを追求したいときや、フレーズに勢いをつけたいとき、次のセクションへ自然につなげたいときなど、これらのパラメータをぜひ活用してみてください。

歌声に厚みと立体感を!ダブリング・ハモリ作成で差をつける

メインパートの編集を終えたら、ダブリングやハモリパートを加えて楽曲をさらに豪華に仕上げましょう。

また、最後に各パートをオーディオデータとして書き出す手順についても解説します。

ダブリングで自然な厚みを加える

ダブリングは、同じメロディを2回以上歌い重ねることで、自然な揺らぎや厚みを加えるテクニックです。

まずは、この効果を加えたサウンドを確認してみましょう。

▼ダブリング適用前

▼ダブリング適用後

歌声に厚みや存在感が増したのがお分かりいただけたかと思います。

このパートを作成する手順は、下記のとおりです。

- 1. トラックを複製する

- 2. 必要なノートグループ以外を削除する

- 3. AIリテイクで別テイクを生成する

- 4. テイクの入れ替えとボリューム調整を行う

では、詳しくみていきましょう。

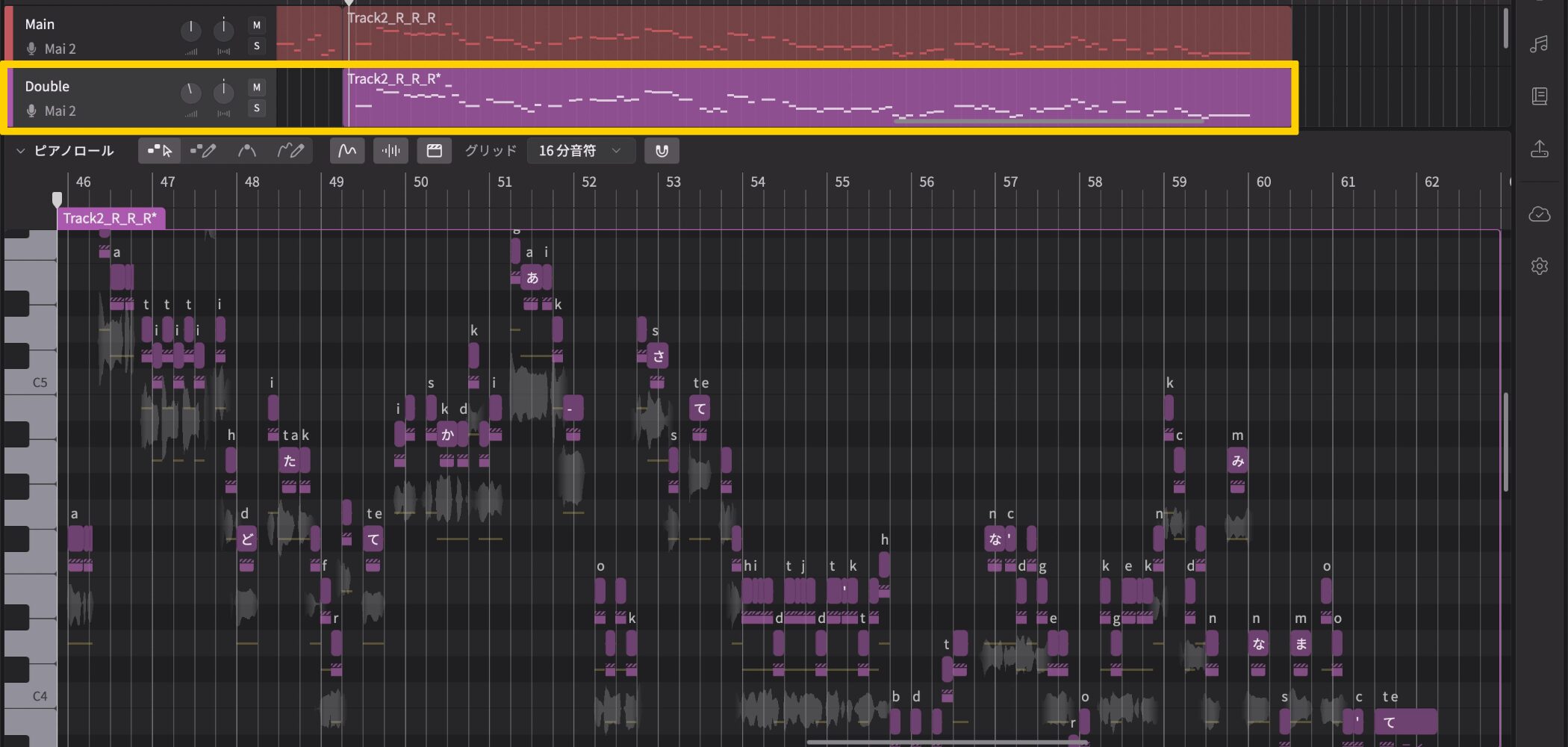

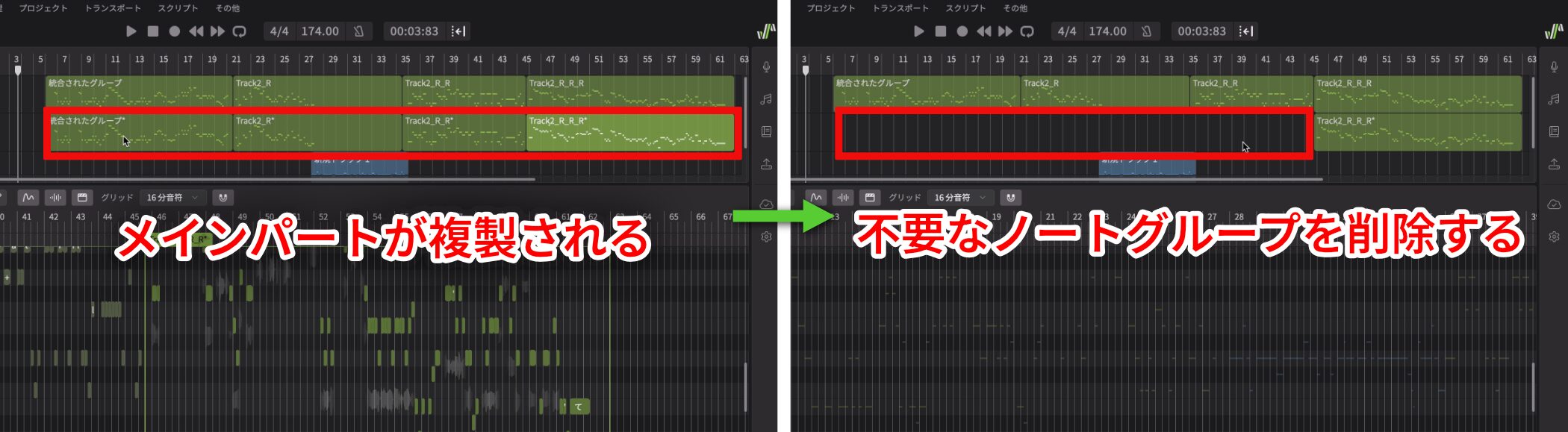

まず、メインパートのトラック上で右クリックし、「トラックを複製(グループをリンクしない)」を選択します。

メインパートと全く同じ状態のトラックが作成されます。

今回はサビ部分にダブリングを作成するため、サビ以外のノートグループは不要なので削除しておきましょう。

ただし、ただコピーしただけでは同じ歌声が重なるだけで、自然なダブリング効果は得られません。

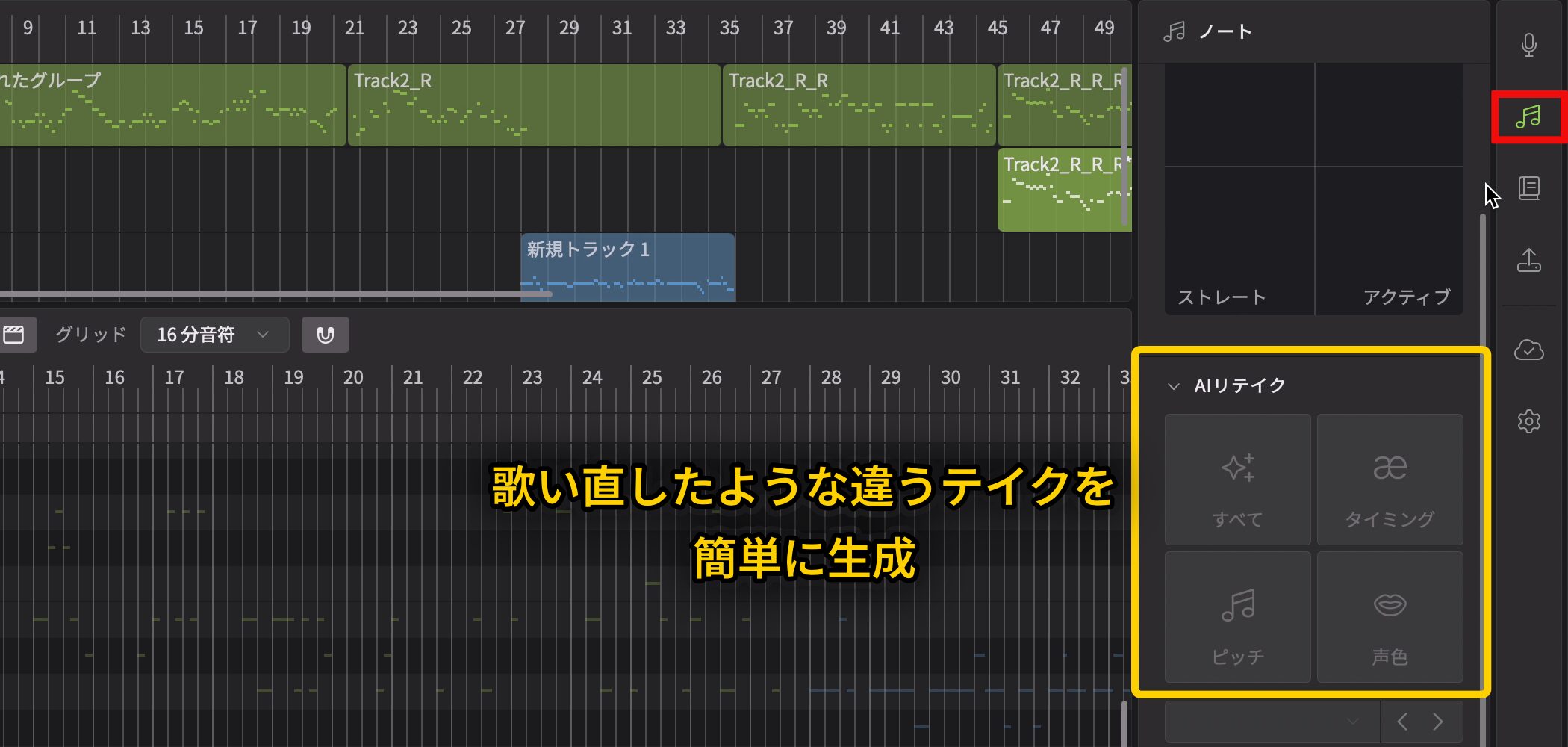

そこで、ノートパネルの「AIリテイク」機能を使います。

この機能を使えば、実際に歌い直したかのようなニュアンスの違うテイクを簡単に生成できます。

まず、リテイクしたいノートを選択します。

「すべて」をクリックして適用します。

これだけで、実際にダブリングしたかのような自然な揺らぎが加わります。

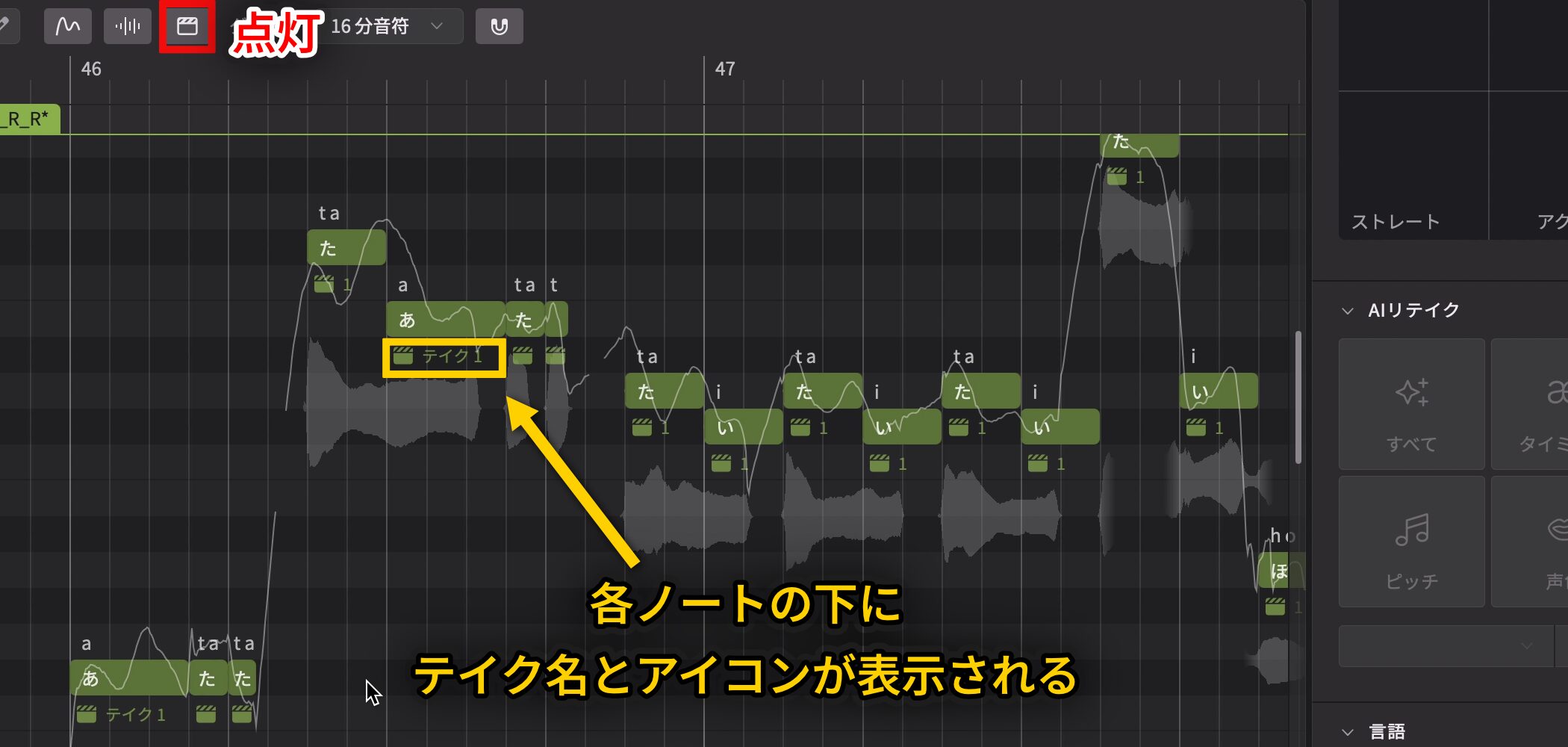

AIリテイクを適用すると、各ノートの下にテイク名とアイコンが表示されます。

もし表示されない場合は、「AIリテイク」ボタンを点灯してください。

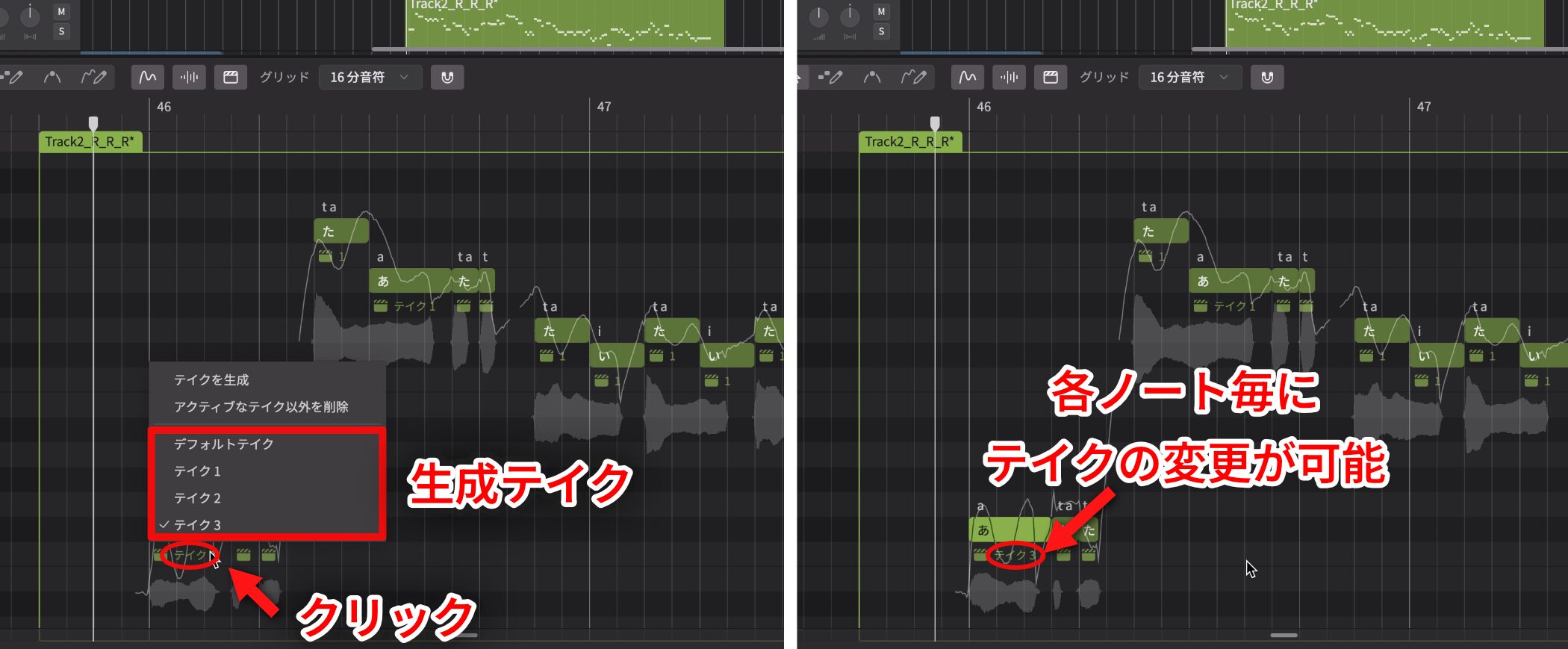

テイク名の箇所をクリックすると、ノート毎にテイクを入れ替えることができます。

AIリテイクで生成されるテイクは、それぞれ波形が異なり、元のメインパートとは大きく異なる歌声になることもあります。

そのため、メインパートと合わせて聴きながら、違和感がある箇所や、さらに表現を良くしたい部分があれば、別のテイクに入れ替えるなどして最適なものを選びましょう。

ダブリングの調整が完了したら、メインパートとのバランスを取るために、ダブリング側のボリュームを少し下げておきます。

AIリテイクと各設定項目の関係

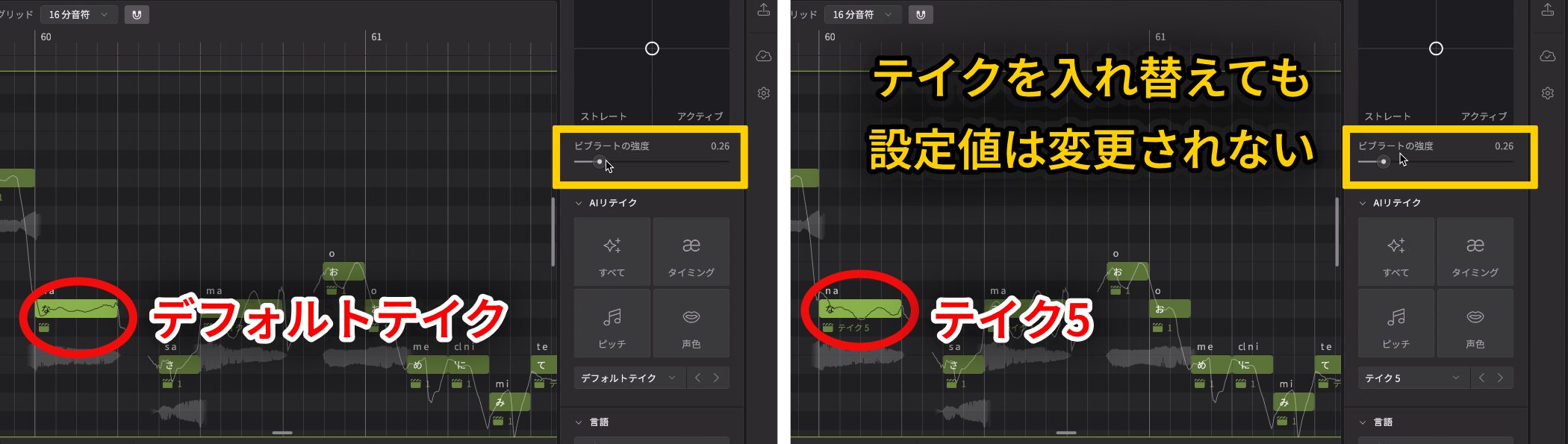

AIリテイクとノートパネルやボイスパネルの設定項目との関係ですが、例えば、ビブラートの強度を0.26に設定した状態でテイクを切り替えても、その値は0.26のままです。

このように、AIリテイクでテイクを入れ替えても、ノートパネルやボイスパネルで設定した値は全テイクに共通して適用される仕様になっています。

ハモリパートの作成

次に、サビに厚みと彩りを加えるためにハモリパートを作成します。

今回は、定番の3度下のハモリを作っていきます。

まずは、ハモリパートを加える前と後で、サウンドがどのように変化するかを聴き比べてみましょう。

▼ハモリなし

▼ハモリあり

少しコードとぶつかっている箇所もありますが、ハモリを加えることで、楽曲がより華やかで立体的な響きになったのがお分かりいただけるかと思います。

では、作成方法をみていきましょう。

ダブリングの時と同様にメインパートをコピーし、サビ以外のグループを削除します。

トラックが増えてきたら、トラックの整理もあわせて行うと良いでしょう。

整理方法については、後述の「トラックの整理」の項目をご覧ください。

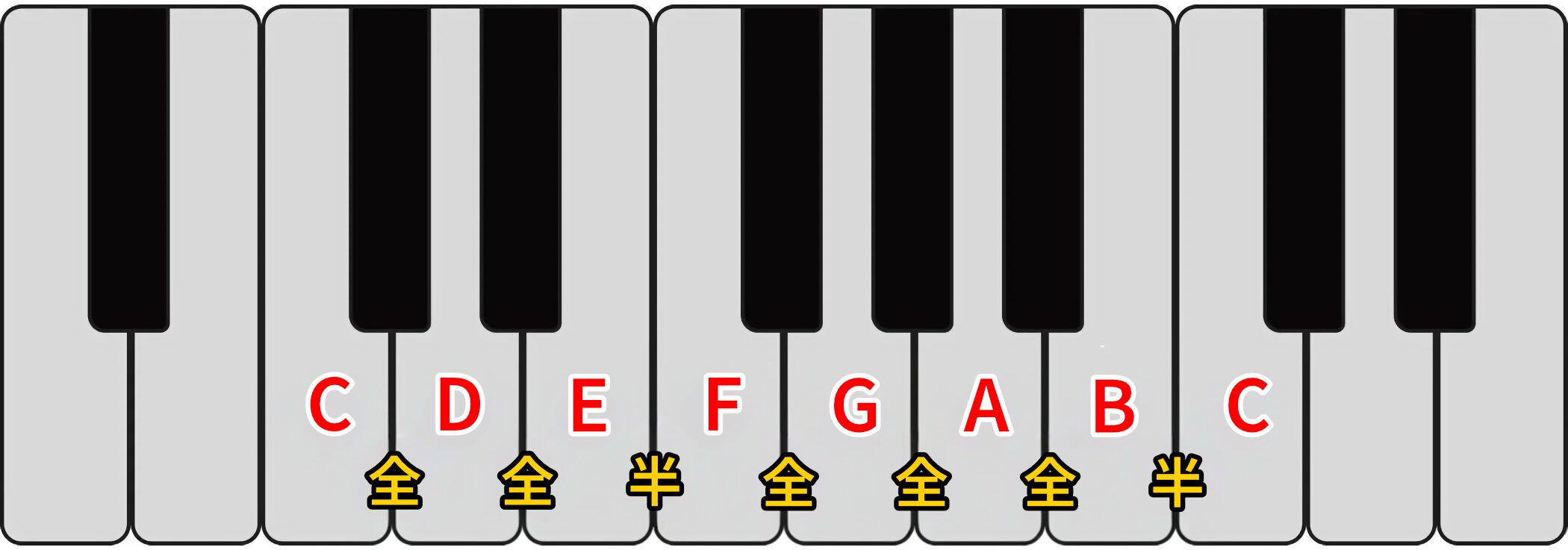

3度下のハモリなので、すべてのノートをまとめて3半音下に移動したいところですが、ダイアトニックスケールには全音と半音の間隔が混在しているため、それだけでは綺麗なハーモニーになりません。

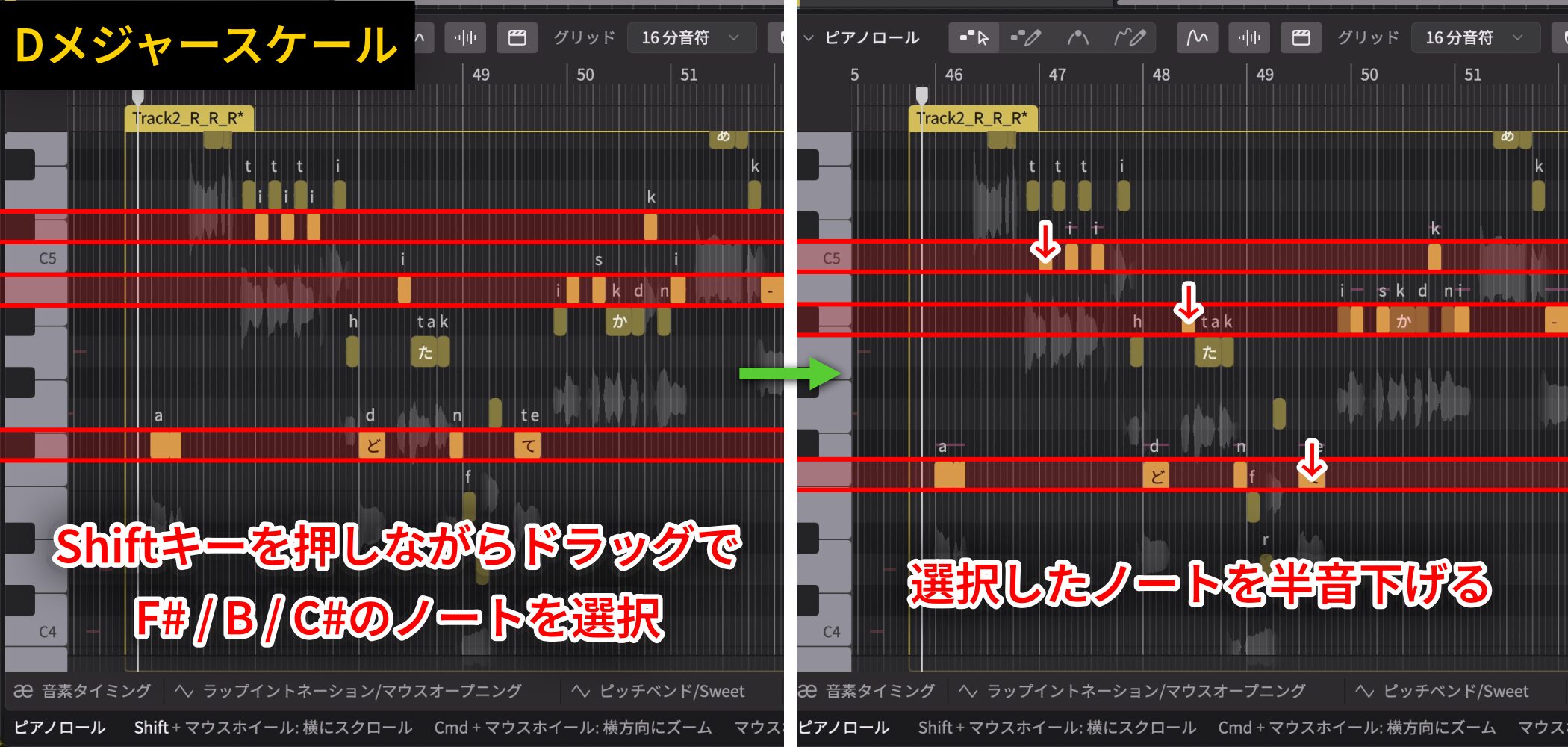

この音程のズレを解消するため、まず特定の音だけを先に調整します。

サンプル楽曲のサビはDメジャースケールです。

このスケールの場合、「F#」「B」「C#」の音は、3度下のハモリを作る際に他の音と音程の関係が異なるため、先に半音下げておきましょう。

Shiftキーを押しながらドラッグすると、複数のノートを同時に選択できます。

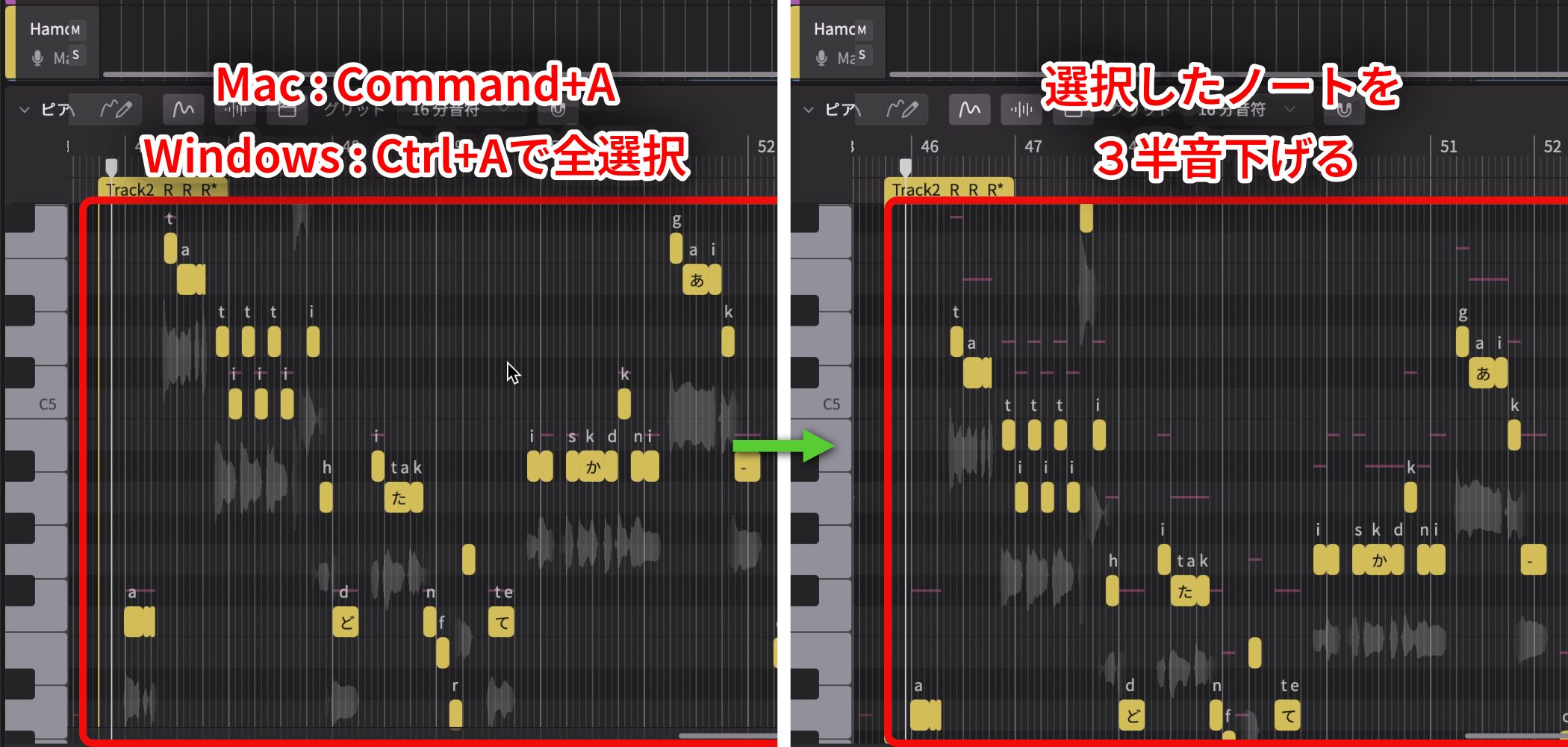

その後、すべてのノートをまとめて3半音下げると、先ほど聴いていただいたハーモニーが完成します。

(MacはCommand+A、WindowsはCtrl+Aで全選択が可能です)

このように、まずはベースとなる3度下のハモリを作成し、そこからコードとぶつかる箇所や好みに合わない部分を細かく調整していくことで、スムーズにハモリを仕上げることができます。

また、ここからAIリテイクを活用してハモリを別テイクとして生成すると、よりリアルな重なりが生まれるのでおすすめです。

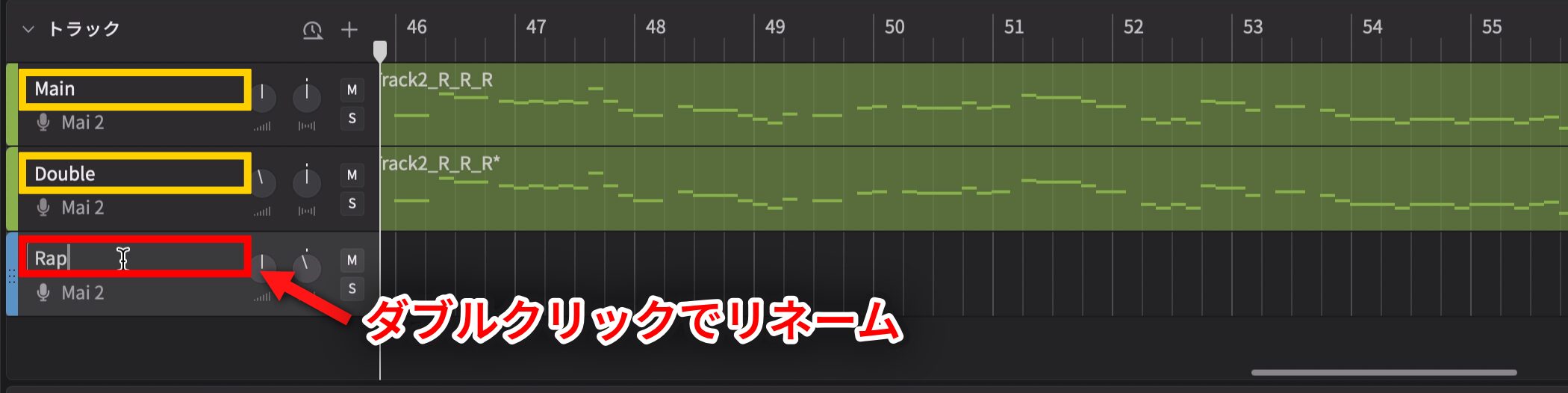

トラックの整理

トラックが増えてきたら、管理しやすいように整理しましょう。

トラック名はダブルクリックでリネームできます。

右クリックの「トラックカラー」で色分けしておくと、視認性が高まり編集がスムーズになります。

各トラックは、左端をクリックした状態(手のアイコン)で上下にドラッグすると順序を入れ替えられます。

オーディオデータのエクスポート

すべてのパートが完成したら、各パートをオーディオデータとして書き出し、DAWで編集やミックスをできるようにしましょう。

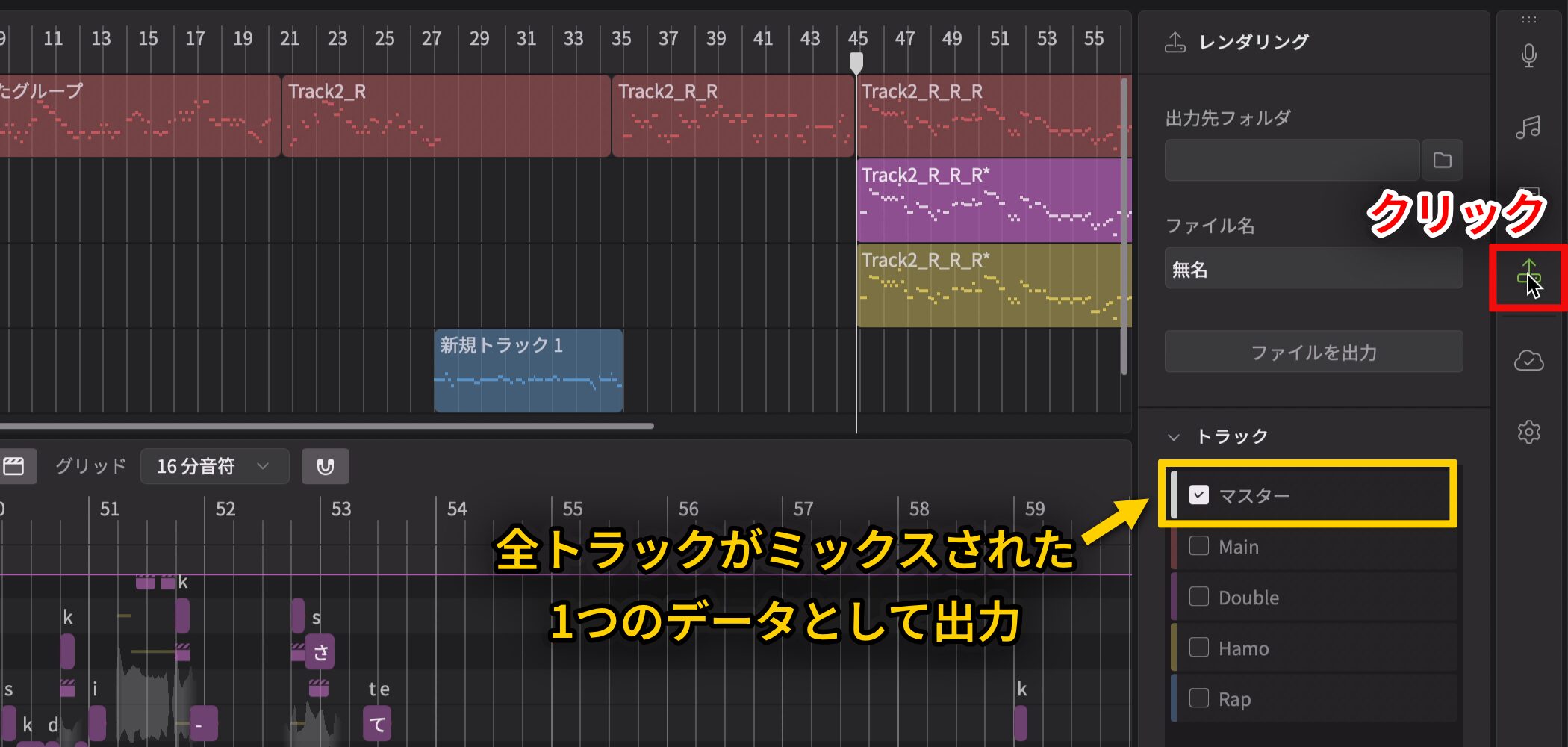

まず、レンダリングパネルを開きます。

「マスター」を選択すると全トラックがミックスされた1つのデータとして出力されます。

今回は各パートごとに個別出力したいため、マスターのチェックを外し、個別のトラックにチェックを入れます。

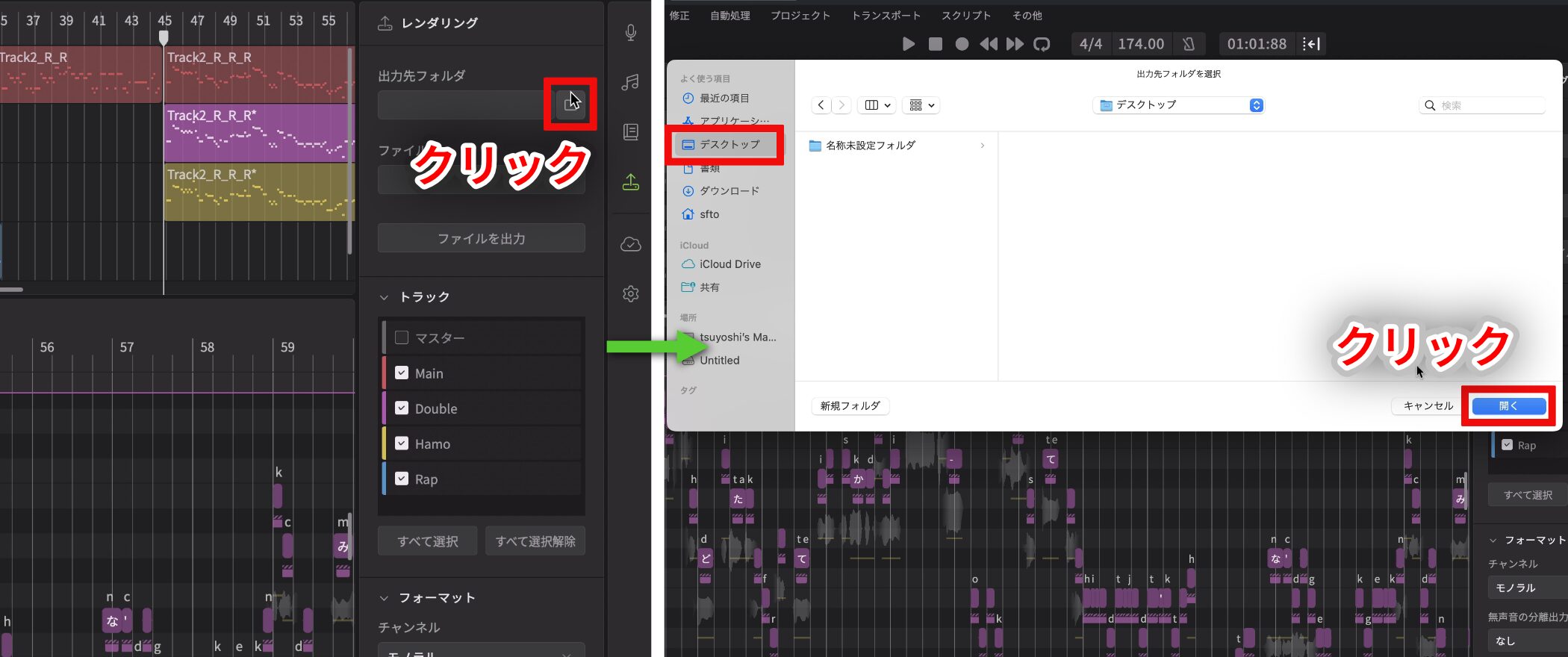

次に、出力先のフォルダ(今回はデスクトップ)を選びます。

ファイル名を入力します。

この名前は各トラック名の先頭に共通で付加されます。

データフォーマットを必要に応じて変更し、「ファイルを出力」をクリックすると出力が開始されます。

データフォーマットの設定

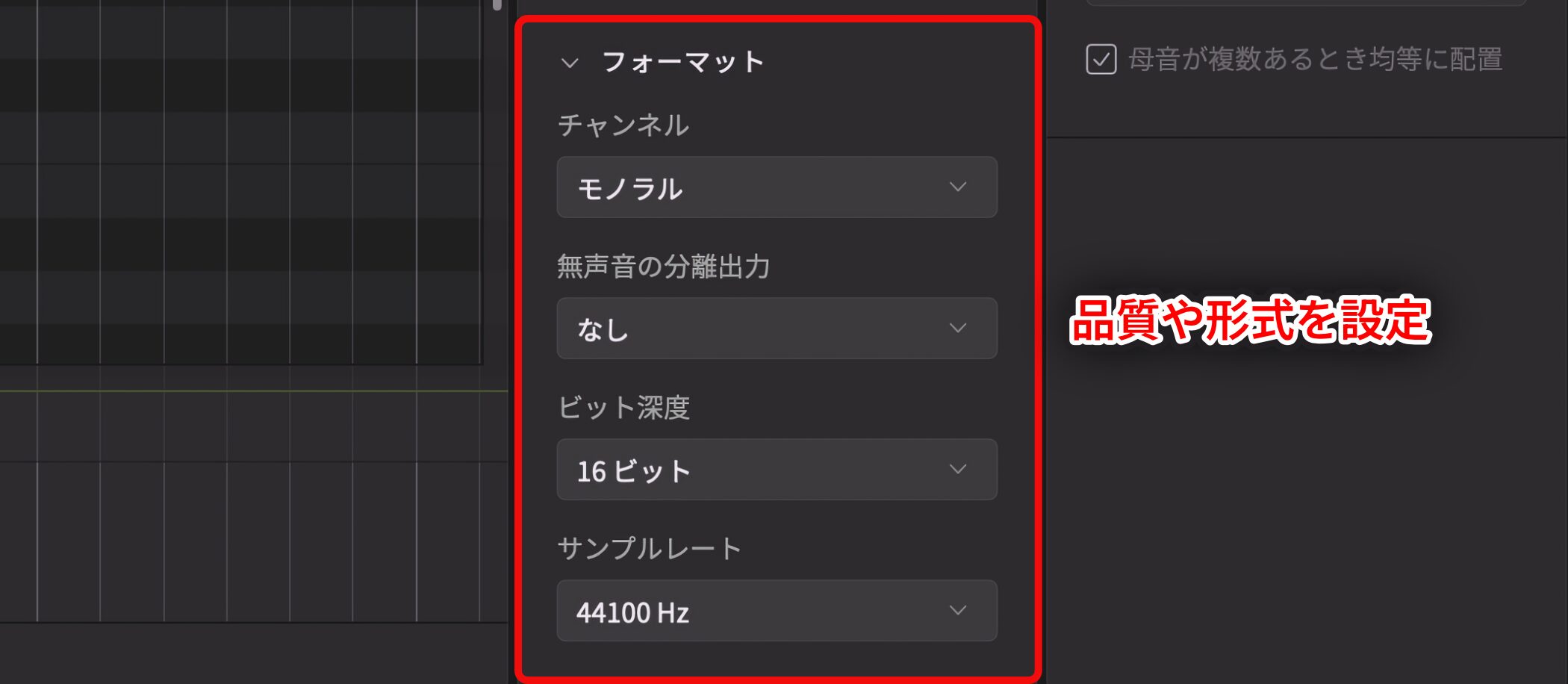

フォーマットでは、完成したボーカルをオーディオファイルとして書き出す際の品質や形式を設定できます。

各項目がどんな意味を持つのか、1つずつみていきましょう。

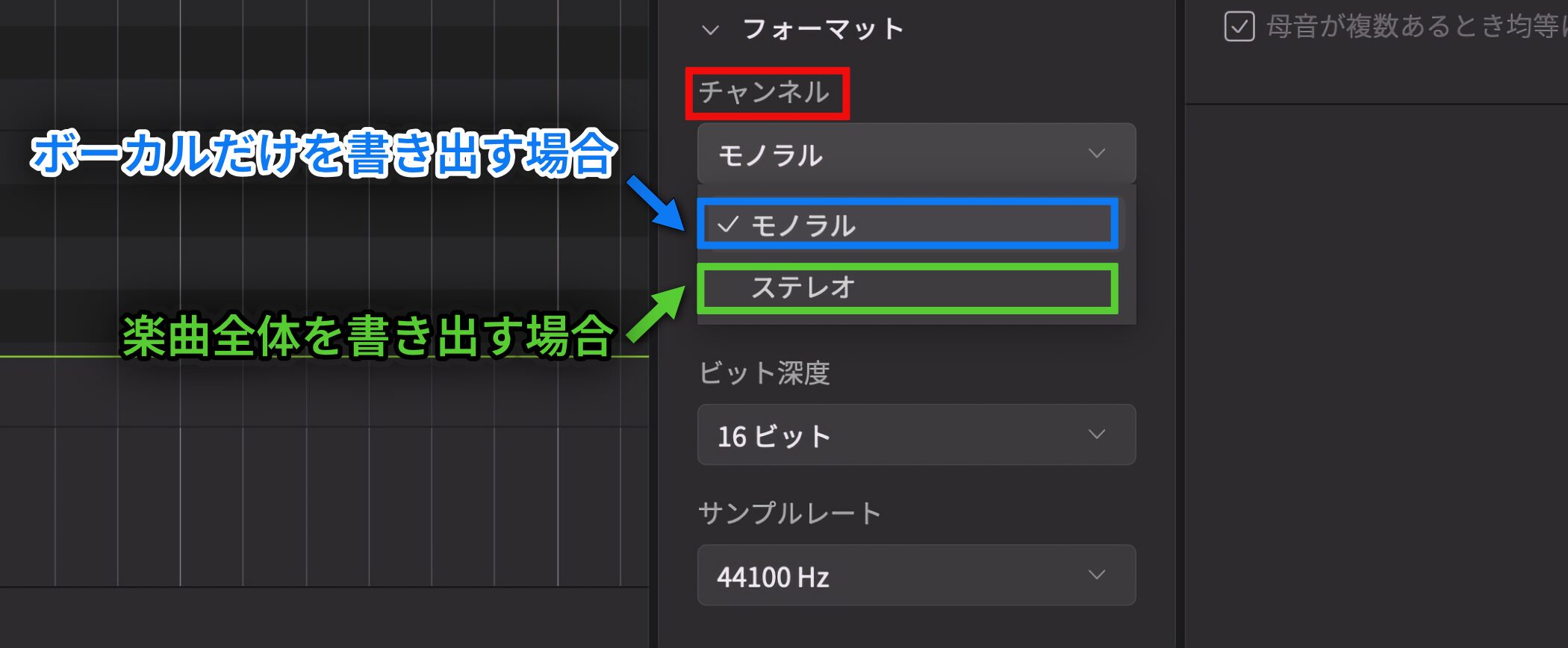

チャンネル

ここでは、音の形式を「モノラル」か「ステレオ」から選びます。

- モノラル : 中央の1点から音を出すシンプルな形式。基本的にボーカルだけを書き出す場合に選択。

- ステレオ : 左右2つのスピーカーから異なる音を出す形式。基本的に伴奏を含めた楽曲全体を書き出す場合に選択。

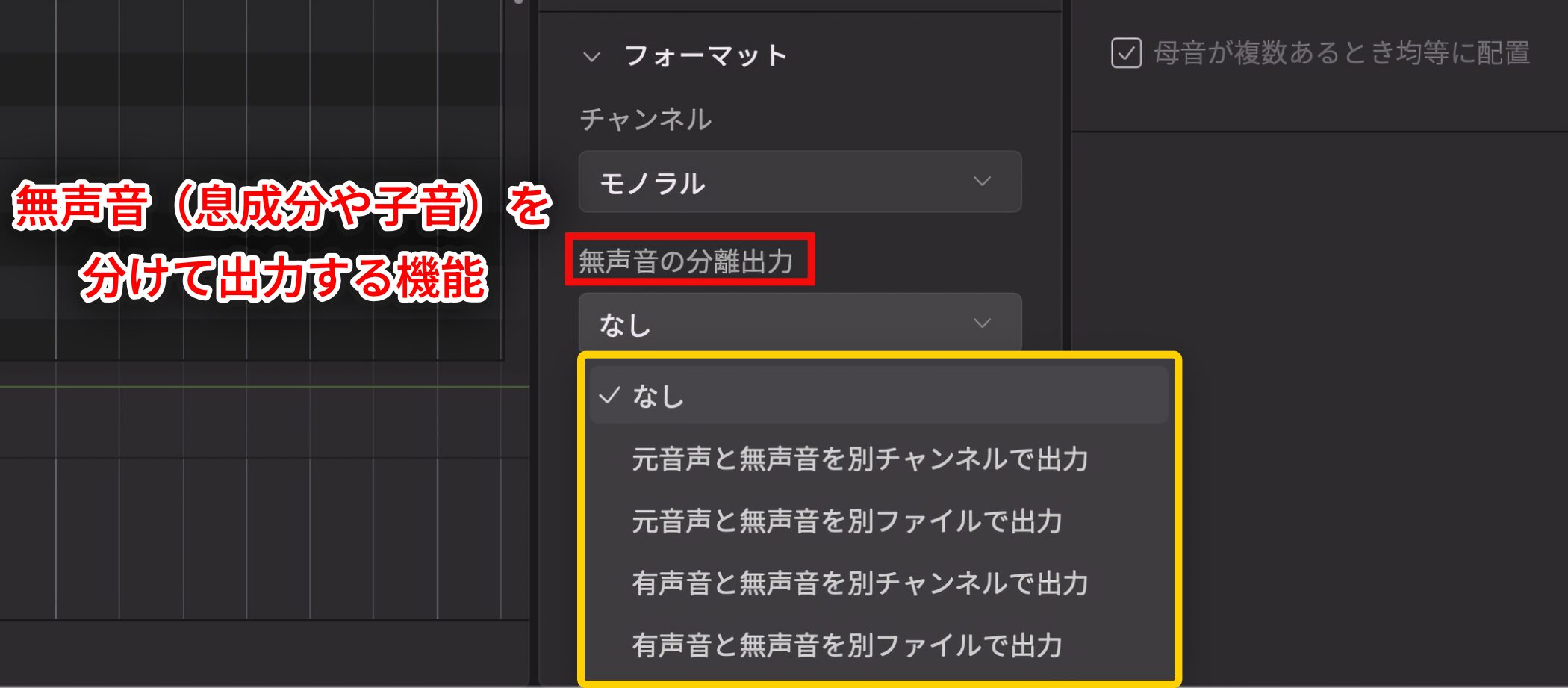

無声音の分離出力

元の音声や声の芯となる「有声音」から、声に含まれる息成分や子音などの「無声音」を分けて出力する機能です。

例えば、後のミックス作業で息の音だけを調整したい場合などに便利です。

出力形式は以下の選択肢があります。

- なし : 通常のボーカルを1つのファイルとして出力。

- 元音声と無声音を別チャンネルで出力 : 「通常のボーカル」と「息や子音」のチャンネルをそれぞれ作成し、1つのファイルとして出力。

- 元音声と無声音を別ファイルで出力 : 「通常のボーカル」と「息や子音」を別々に記録した2つのファイルとして出力。

- 有声音と無声音を別チャンネルで出力 : 「声の芯の部分」と「息や子音」のチャンネルをそれぞれ作成し、1つのファイルとして出力。

- 有声音と無声音を別ファイルで出力 : 「声の芯の部分」と「息や子音」を別々に記録した2つのファイルとして出力。

特に音声を分ける必要がなく、そのままの状態で書き出したい場合はデフォルトの「なし」で問題ありません。

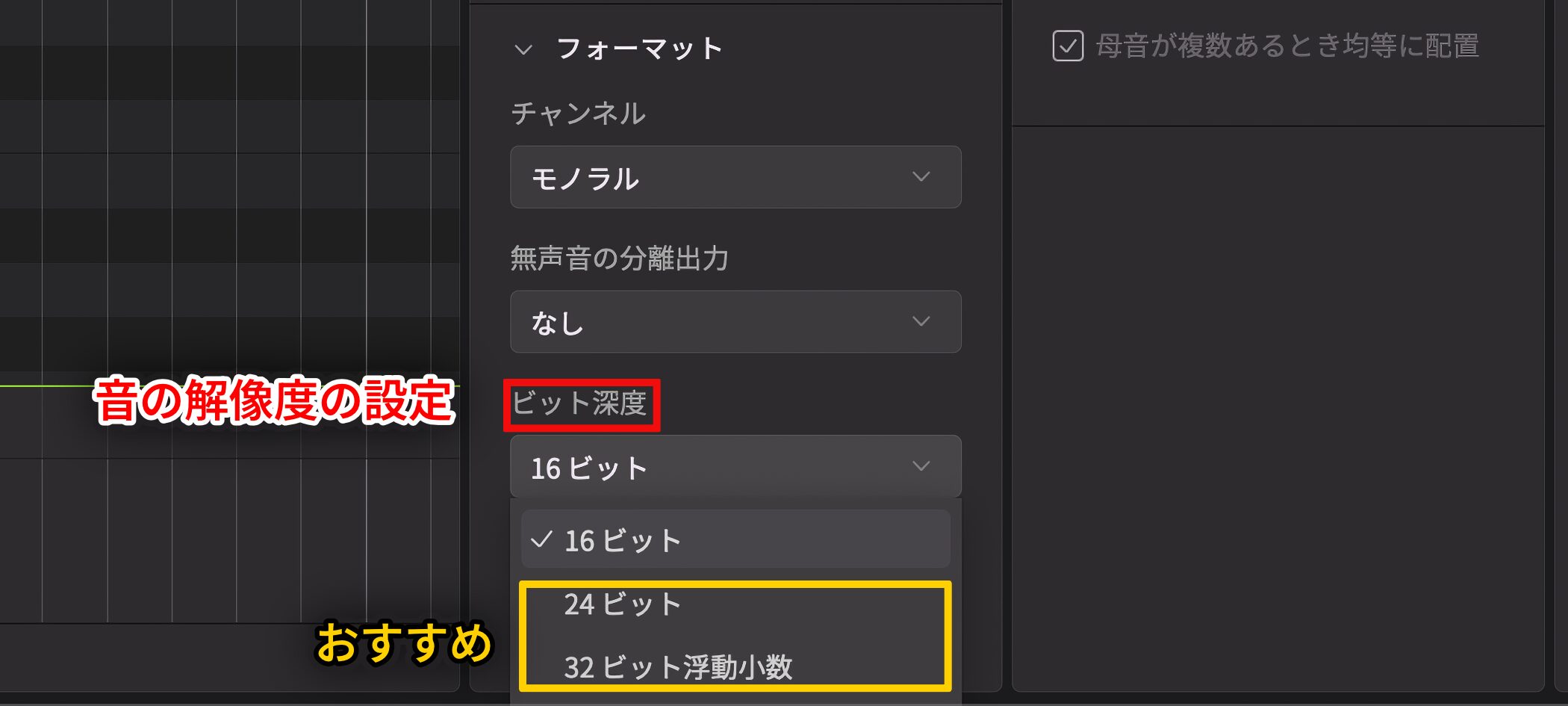

ビット深度

ビット深度では、音の解像度(音量の細かさ)を設定します。

数値が大きいほど高音質になりますが、ファイルサイズも大きくなります。

DAWでの本格的な編集を行う場合は、デフォルトの「16ビット」よりもダイナミックレンジに余裕のある「24ビット」もしくは「32ビット浮動小数」がおすすめです。

下記の動画で詳しく解説しているので、参考にしてください。

動画 : Bit Depth(ビットデプス)

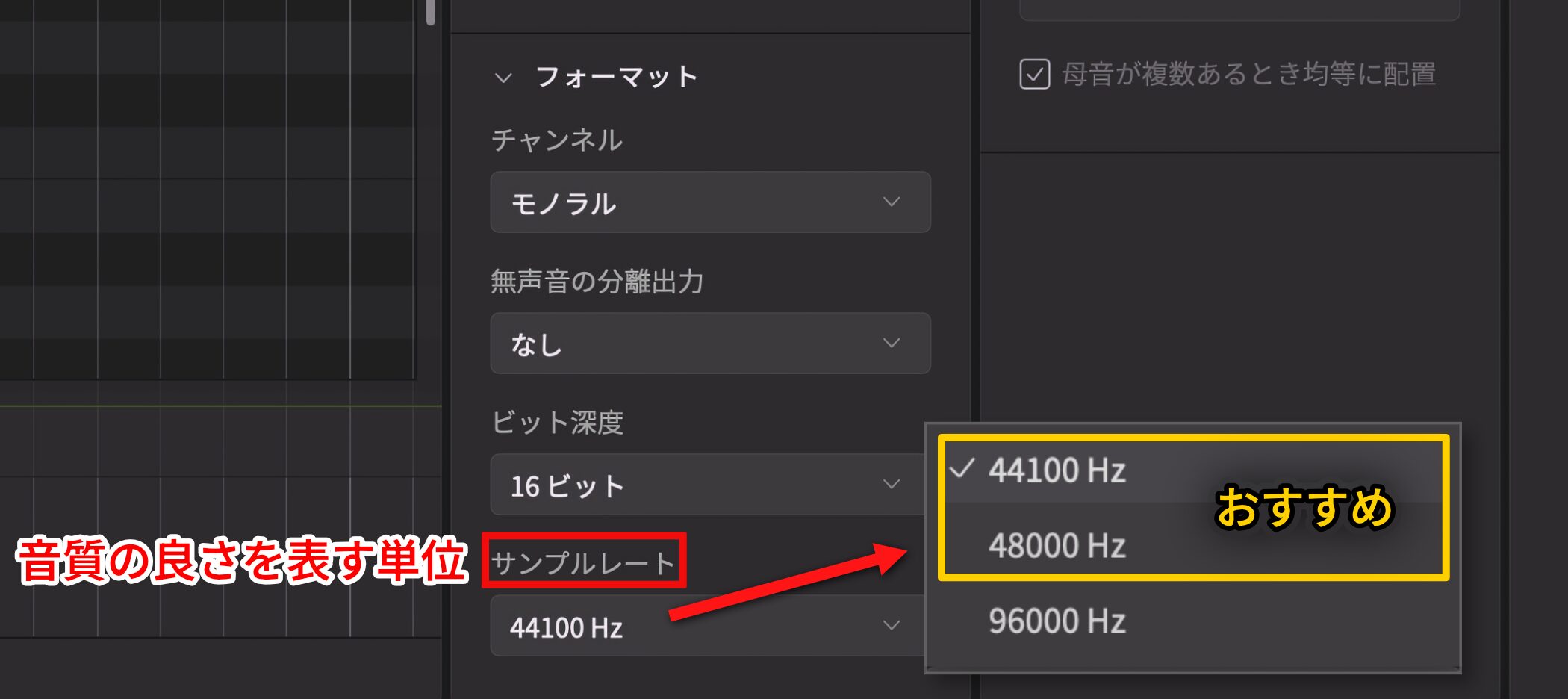

サンプルレート

1秒間の音を、どれだけ細かく記録するかという数値です。

この数値が大きいほど、一般的に高音質とされます。

CD音質の「44100Hz」が一般的ですが、プロの現場では「48000Hz」も多く使われます。

ここで一番重要なのは、必ず使用しているDAWのプロジェクト設定と同じ数値にすることです。

設定が異なると、音の再生速度が変わってしまうなどのトラブルの原因になります。

サンプルレートについては、下記の動画も参考にしてください。

動画 : SamplingRate(サンプリングレート)

完成版のサウンド

書き出したファイルをDAWに読み込めば、通常のボーカル素材と同じようにエフェクト処理やミキシングが行えます。

最後に、書き出した各トラックにエフェクト処理やミキシングを施し、楽曲として仕上げた完成版のサウンドをお聴きください。

▼完成版

当講座の最後に

この度は、Synthesizer V Studio 2 Proの使い方講座を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

講座を通じて実感していただけたかと思いますが、本製品を使えば、数年前には考えられなかったほど自然な歌声が、誰でも簡単に作れる時代になりました。

ボーカルスタイルやAIリテイク、各種パラメータ調整といった機能は、単なるツールではなく、あなたが紡いだメロディに命を吹き込む創造のパートナーとなってくれるでしょう。

大切なのは、技術に臆することなく、ご自身の感覚を信じて、思い描く表現を追求することです。

この講座が、あなたの音楽制作の一助となれたなら幸いです。

ぜひ、これからもSynthesizer V Studio 2 Proで理想の歌声を自由に形にして、素晴らしい作品を創り続けてください!

- CATEGORY:

- Synthesizer V Studio 2 Proの使い方