VOCALOID 5の使い方 〜実践編〜【YAMAHA】

VOCALOID5の新機能を活用した制作フローを解説 : メロディの作成

本記事では、VOCALOID5の新機能を活用し、より人間味のある調声方法を解説していきます。

まずは、

- フレーズを活用したメロディの制作

- Styleで人間味のあるニュアンスをつける

という点を中心に進めていきます。

そして、下記はここで取り上げていく楽曲の完成版です。

ダンス系J-POPバラードとなっており、男性シンガーを想定した楽曲です。

ボーカルトラックに使用した表現・エディットをマスターしていただけますと幸いです。

動画 : メロディの作成

VOCALOID5を使用してメロディを作成する

それでは実際にオケに対してメロディを入力していきます。

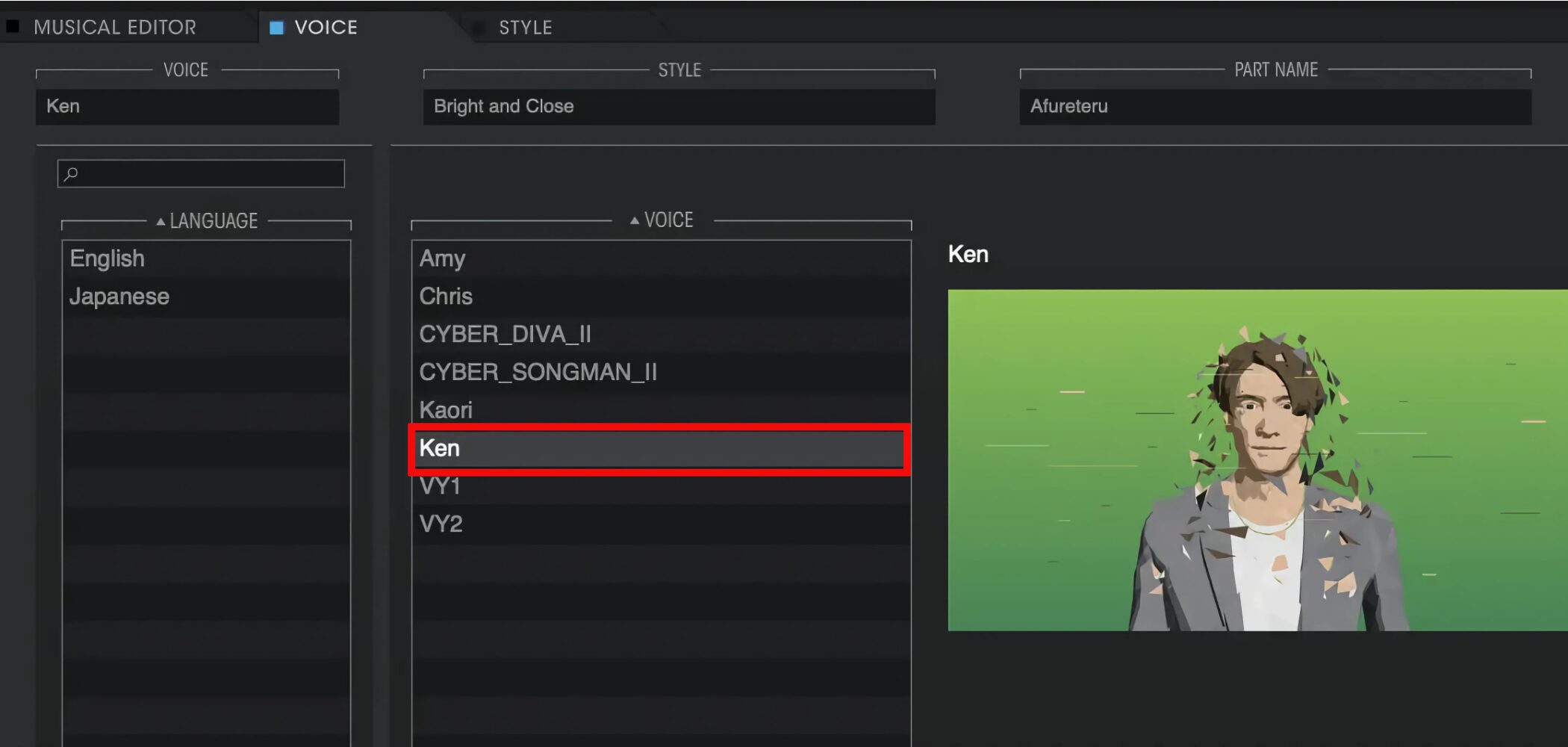

シンガーの設定

男性シンガーが歌うダンス系JPop楽曲をテーマとしているため、このような楽曲に最適なKenをボイスバンクから選択しました。

フレーズ機能を使用する

メロディ制作の序盤では、楽曲の軸となるメロディラインを模索しますが、この様な場合は「フレーズ機能」を活用することがお勧めです。

VOCALOID5では幅広いジャンルに対応した2,000を超えるフレーズが備わっています。

気に入ったフレーズを探して、楽曲へ取り入れることでメロディ制作の足がかりとして有効活用できます。

VOICEは【Ken】、TYPEは【Soulful Phrase】を選択して絞り込まれたフレーズから楽曲にマッチするものを探していきます。

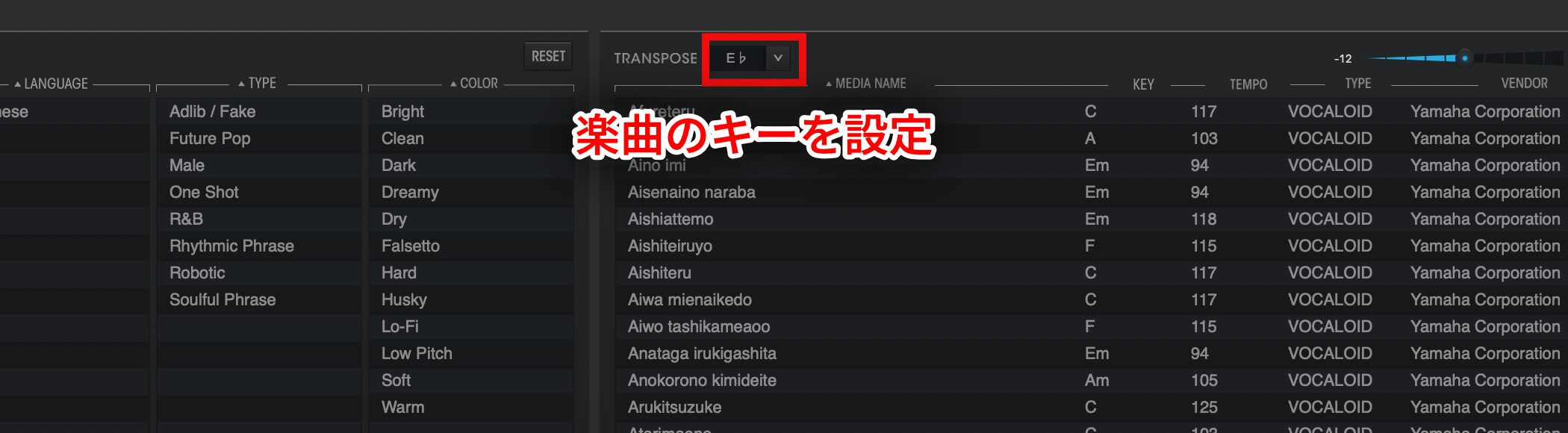

トラックへフレーズを取り込む際には、楽曲キーとフレーズキーを合わせる必要があります。

【TRANSPOSE】から楽曲のキー【E♭】を選択しました。

フレーズが決まりましたら、任意のトラックへドラッグして追加します。

同様の手順でもう1フレーズを追加しました。

フレーズを組み合わせることで、更に楽曲イメージが膨らみます。

取り込んだフレーズをカスタマイズし、より好みの状態へ最適化することも可能です。

目的のパートをダブルクリックして、好みのラインになるようにノートを編集するだけです。

このように表情豊かなフレーズを使用することで、メロディのイメージが膨らみ、制作を円滑に進められます。

全フレーズの所有権はYAMAHA社にありますが、自由に使用することが認められているため、メロディ作りが不得意な方は積極的に活用してみてください。

また、フレーズ機能の詳細は下記の記事の「フレーズ機能の使いこなしやパートのエディット」でも解説していますので、ぜひ併せてお読みください!

フレーズの歌唱ニュアンスをリセットする

フレーズ機能で取り込まれたフレーズは、歌詞が含まれていたり、以降で解説を進めていく「アタック &リリースエフェクト」が設定されています。

最終的に、これらを統一してボーカルトラックを仕上げていきますが、現段階でメロディラインの判断が難しくなる場合は、設定をフラットにしておくと良いでしょう。

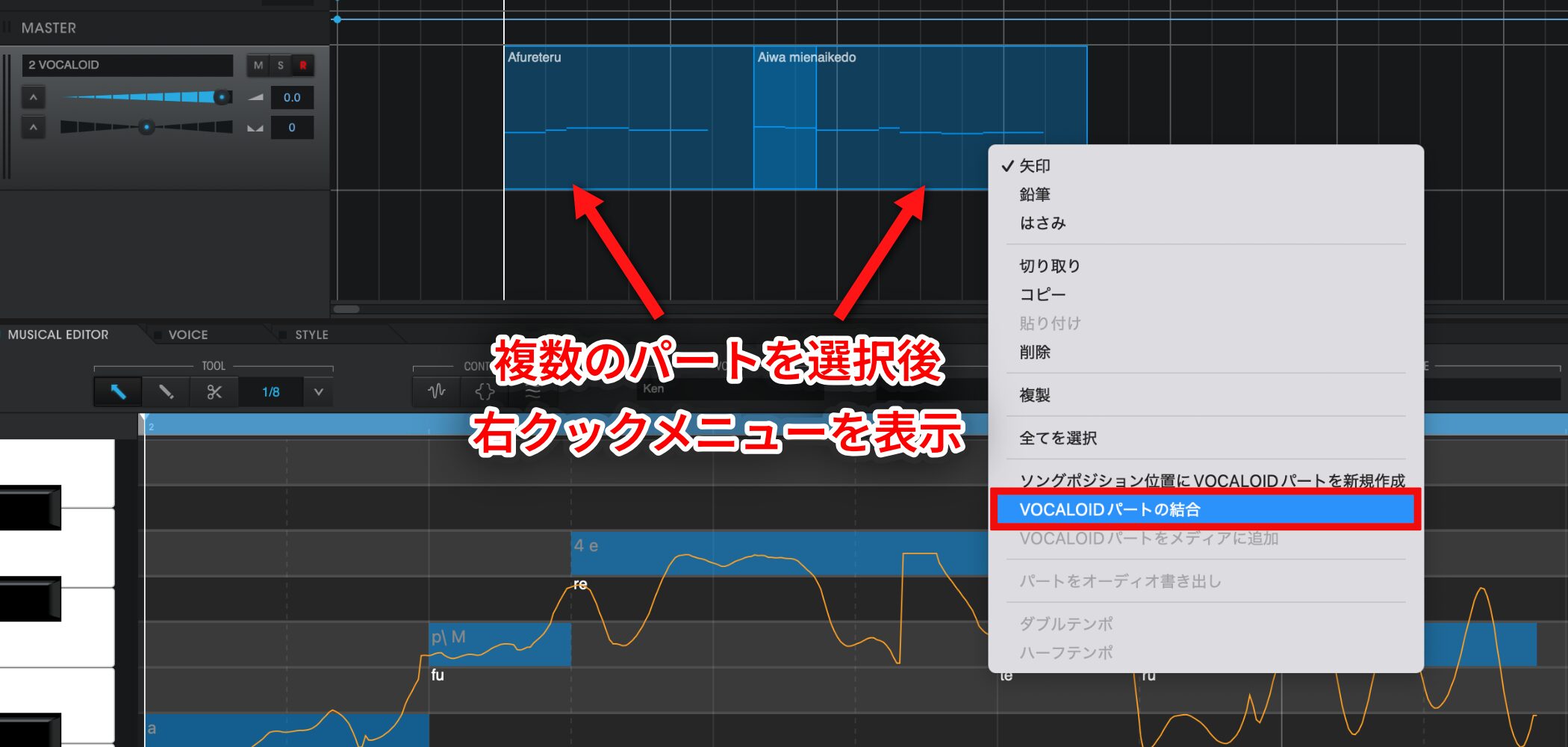

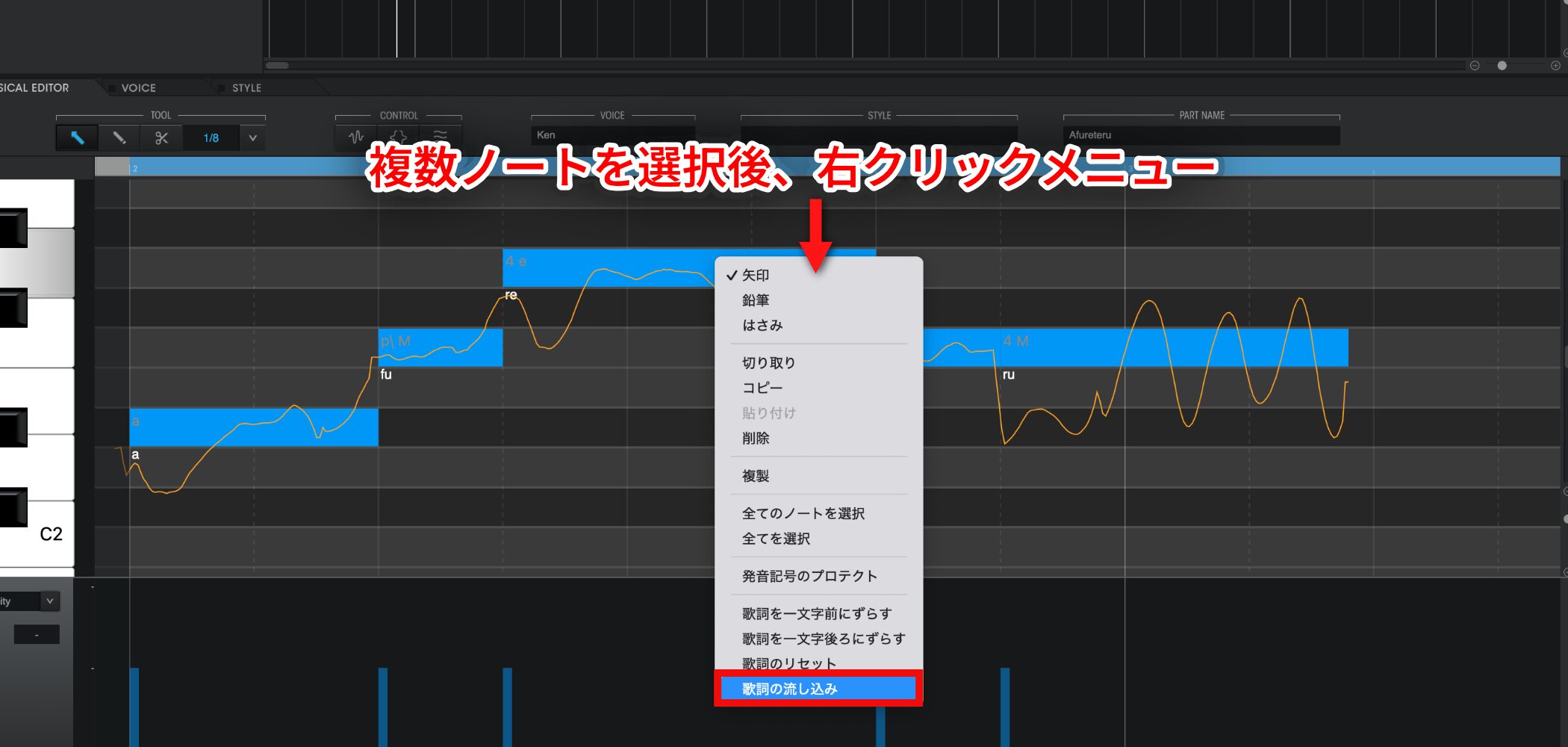

ボーカロイドパートを複数選択して右クリックします。

表示されたメニューより【ボーカロイドパートを結合】を選択します。

これで各パートが1つのパートにまとまり、一斉に同じ設定・エディットが行いやすくなります。

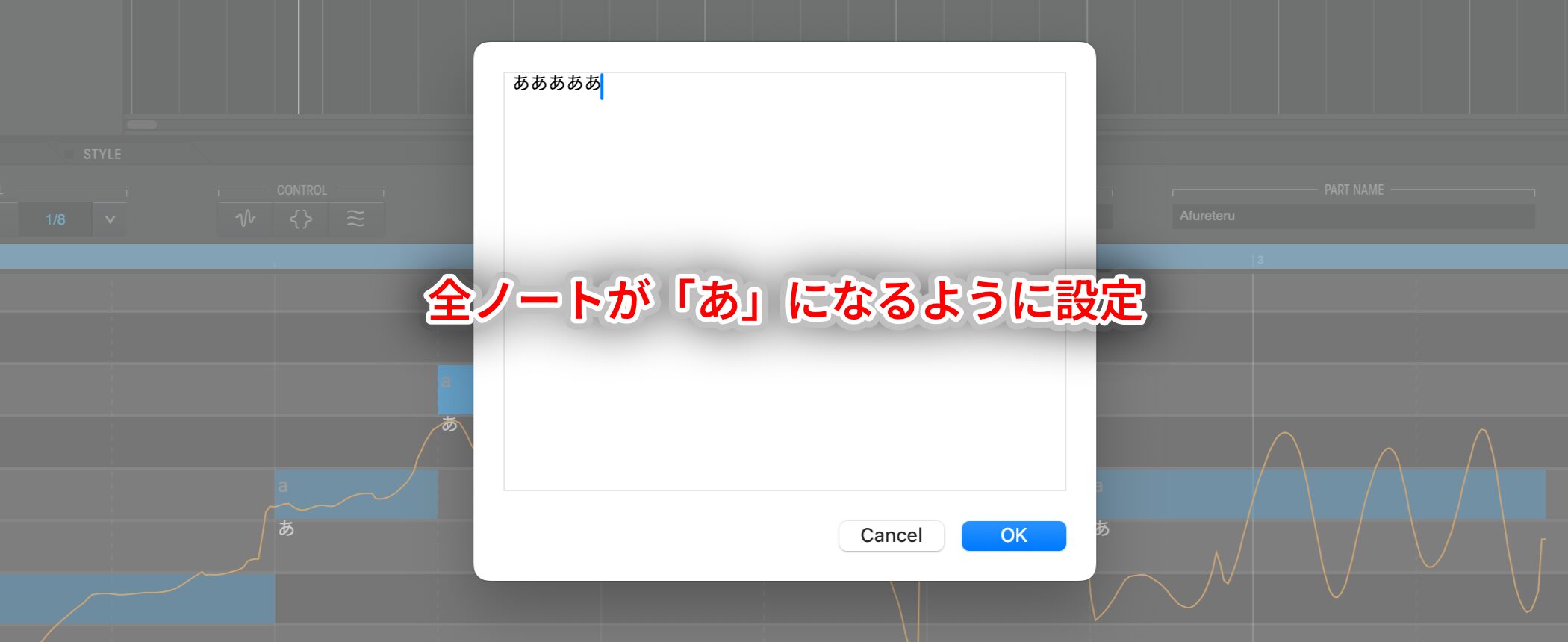

まずは歌詞を全て「あ」に置き換えます。

パートを右クリックして、メニューから【歌詞の流し込み】を選択して一括で歌詞を変更可能です。

ここでは全ノートが「あ」になるように設定しました。

「アタック &リリースエフェクト」も修正箇所を選択後に各値を0にすることで効果をオフにできます。

これで全ノートがフラットな状態となり、切り貼りされた感じがなくなりますので、メロディラインのみに集中して作曲が行えます。

Styleで人間味のあるニュアンスをつける

上記のフラットな状態でメロディラインを作成した後は、人間味を与えるためのニュアンス付けを行なっていきましょう。

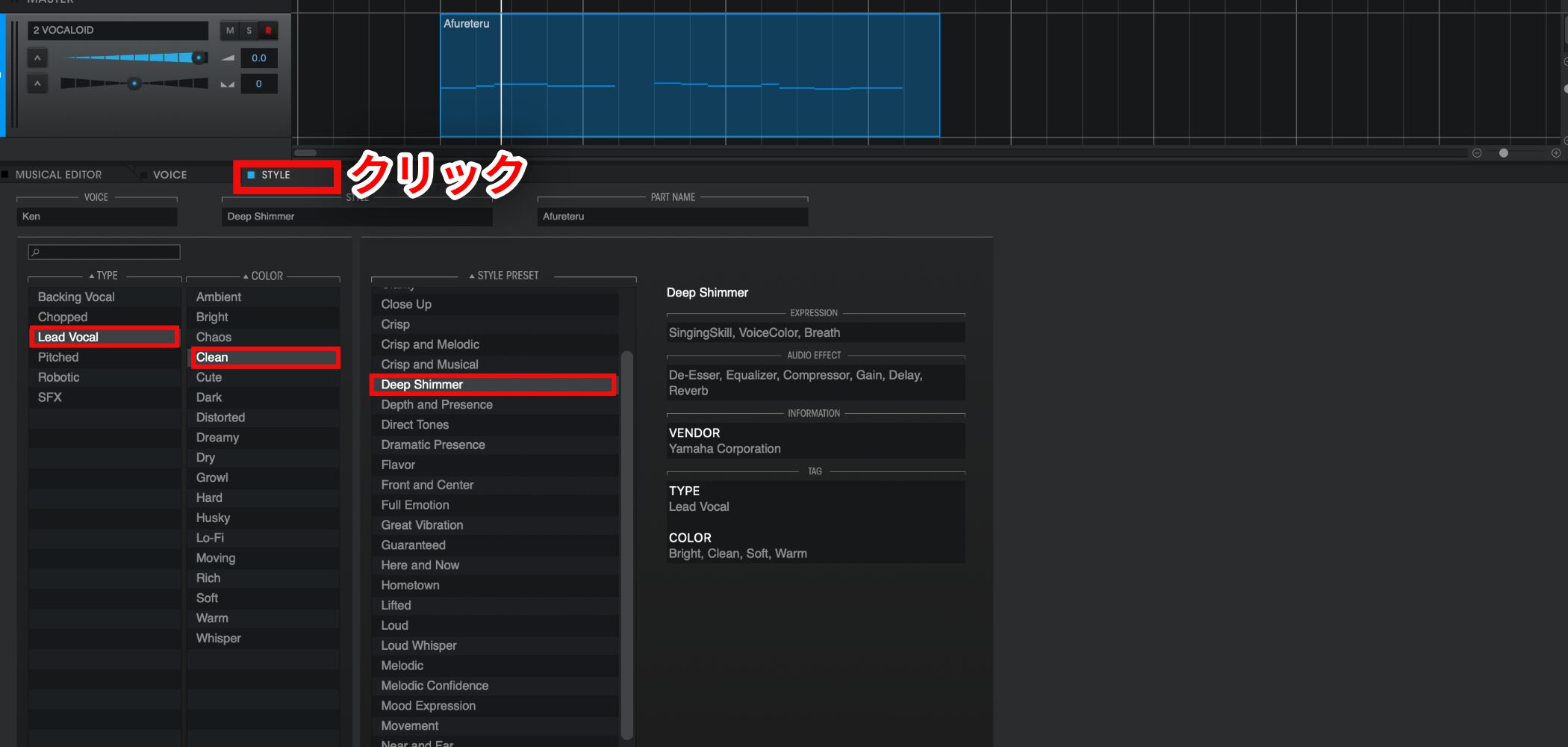

「STYLE」を活用することで、簡単にボーカルトラックへニュアンスを与えることができます。

STYLEには幅広い声色や、ニュアンスが含まれたプリセットが用意されています。

どのプリセットも個性があり、即戦力として使用できますので、様々な項目を試して好みの設定を選択してみてください。

今回のメロディはメインボーカルを想定していますので【Lead Vocal】を選択しました。

癖が少ないシンプルなものが欲しかったためCOLOR(ニュアンス)は【Clean】を選択し、該当する項目から【Deep Shimmer】を適用しています。

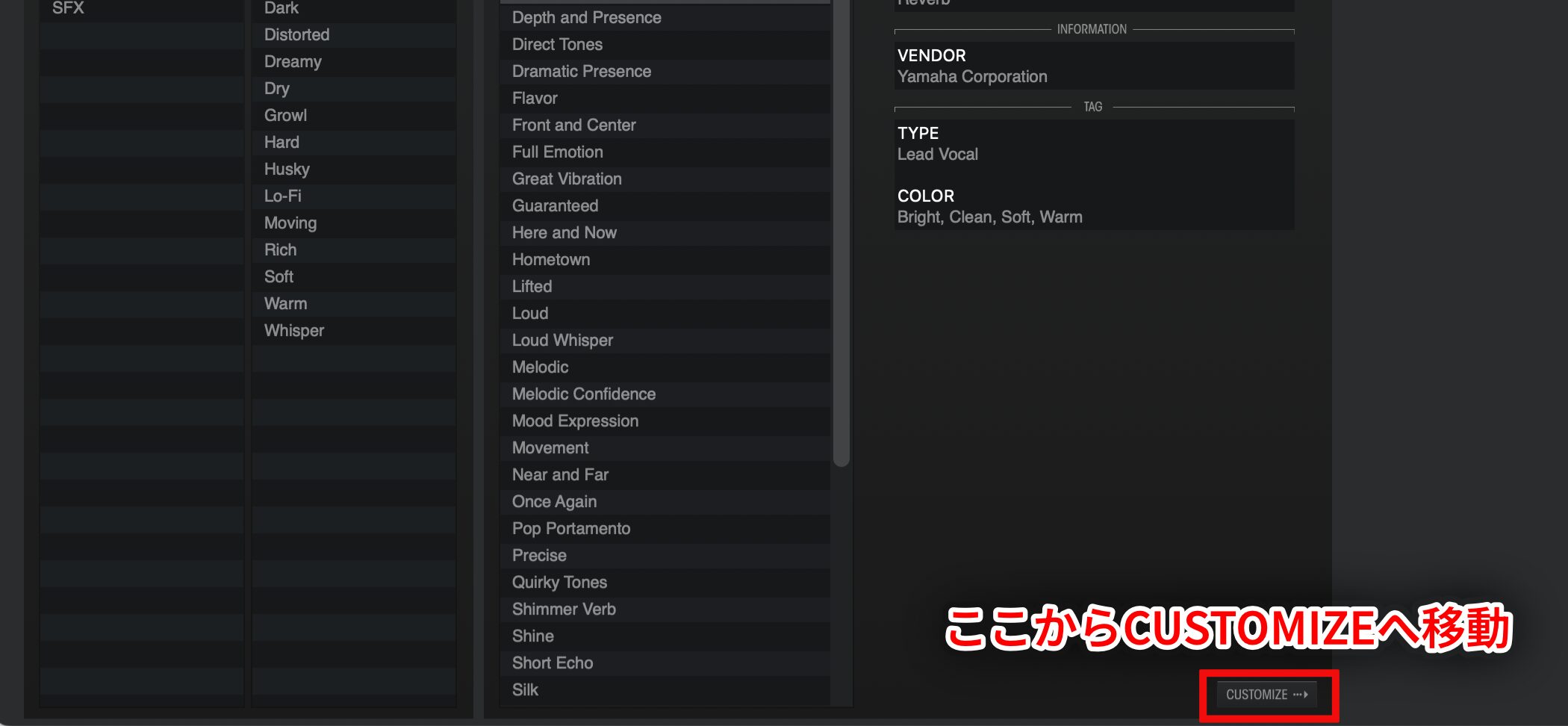

これだけでも、かなり良い感じになりますが、ここからニュアンスを微調整したい場合、

右下の【CUSTOMIZE】メニューを選択し、

【SINGING SKILL】へアクセスします。

今回はピッチの動きをもう少し抑えたいため【Soulful】の値を下げて微調整しています。

このSTYLEにはエフェクトの効果も含まれます。

もし、これらの効果が不要な場合(フラットな状態から整えたい場合)は、各エフェクトの電源を消灯させることで効果がオフになります。

VOCALOID5の新機能を活用した制作フローを解説 : アタックエフェクトの活用術

次に、各ノートに細かな調声を行い、人間味のあるリアルなボーカルへ近づけていくてワークフローを解説していきます。

前項でメロディ・歌詞を入力したボーカルサウンドはこのような形です。

人間らしい抑揚という面で改善の余地があるように感じます。

この状態からVOCALOID5の新機能を活用して細かなエディットを施していきます。

V動画 : アタックエフェクトの活用術

子音の発音を最適化する

デフォルトの子音設定は一律で平坦となっているため、ゆったりとしたメロディーや、細かなフレーズで発音に違和感を感じる部分が出てきます。

この子音をフレーズ内容に合わせて最適化させましょう。

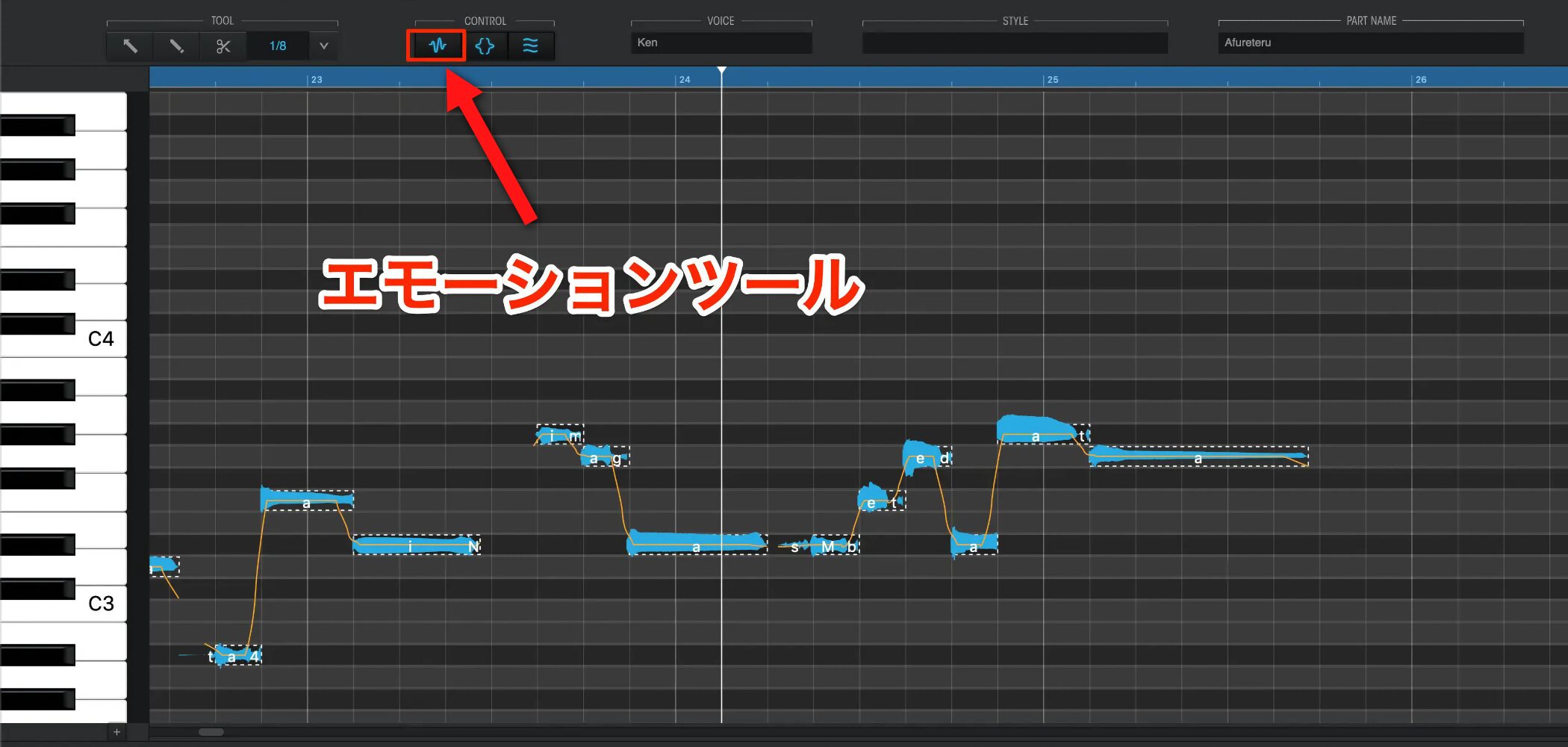

【エモーションツール】を使用して子音のコントロールを行います。

ノートの真上にカーソルを移動すると、前半・後半がオレンジ色に点灯します。

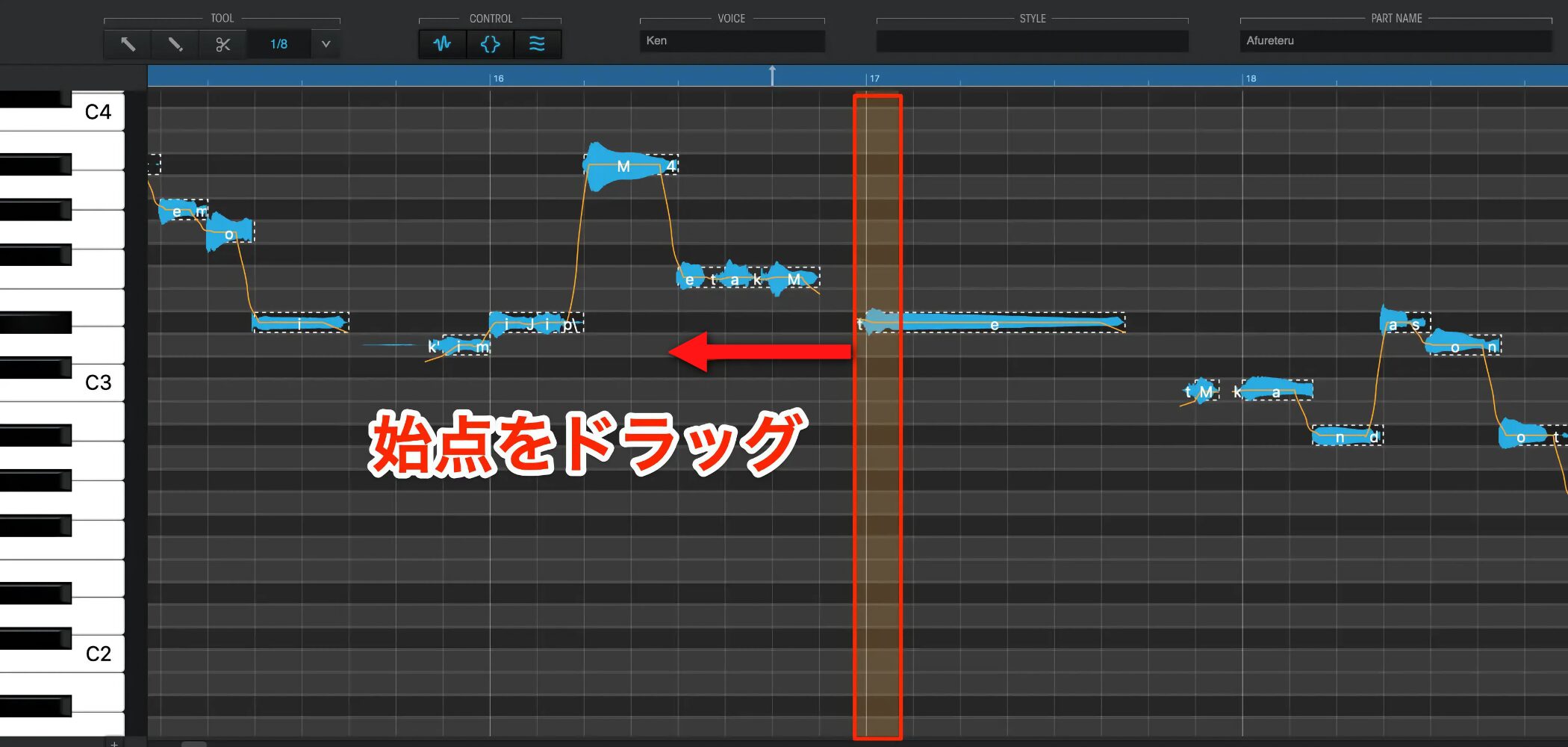

前半部分の始点は前後にドラッグが可能となっており、ここから子音の長さをコントロールできます。

子音を長くし発音を明瞭に設定

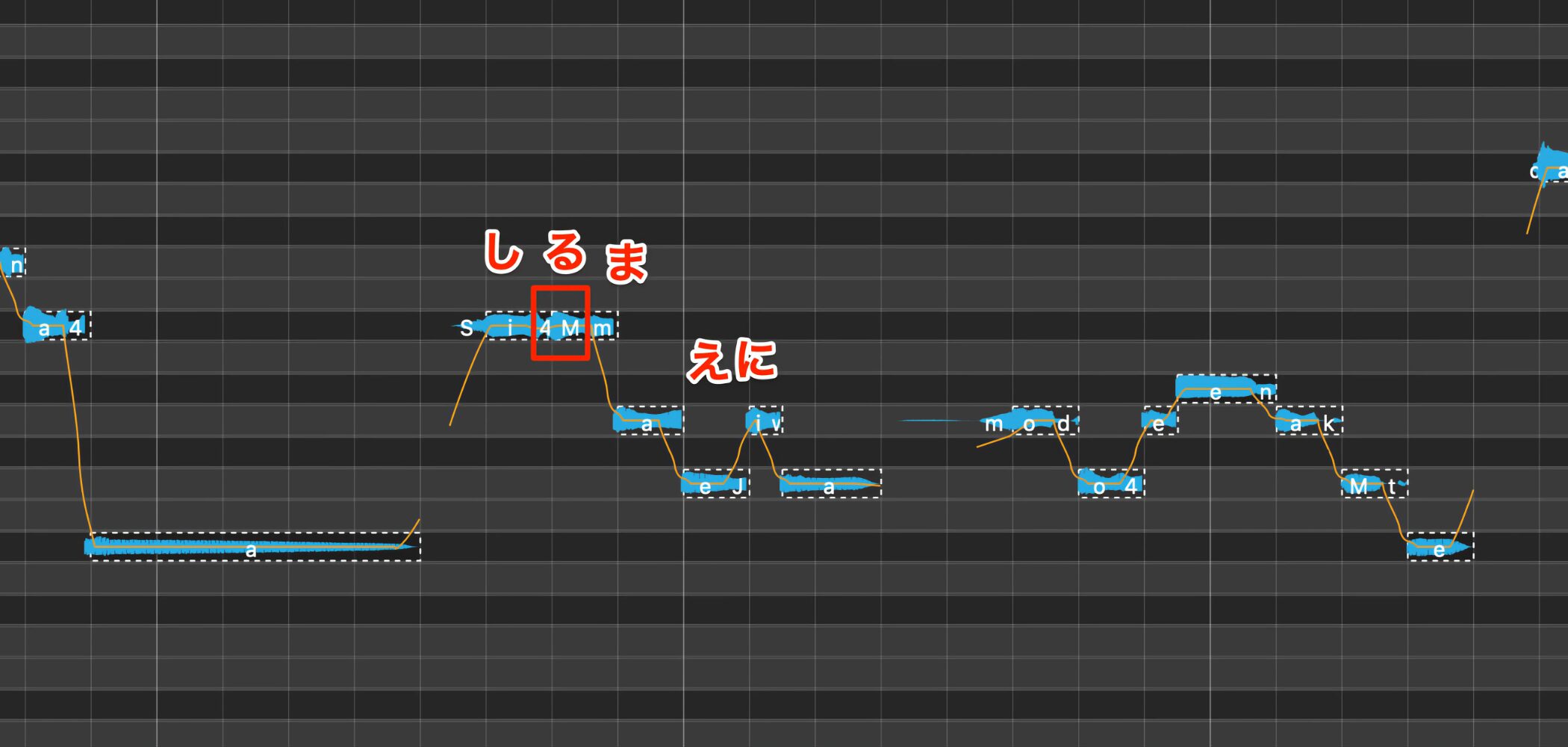

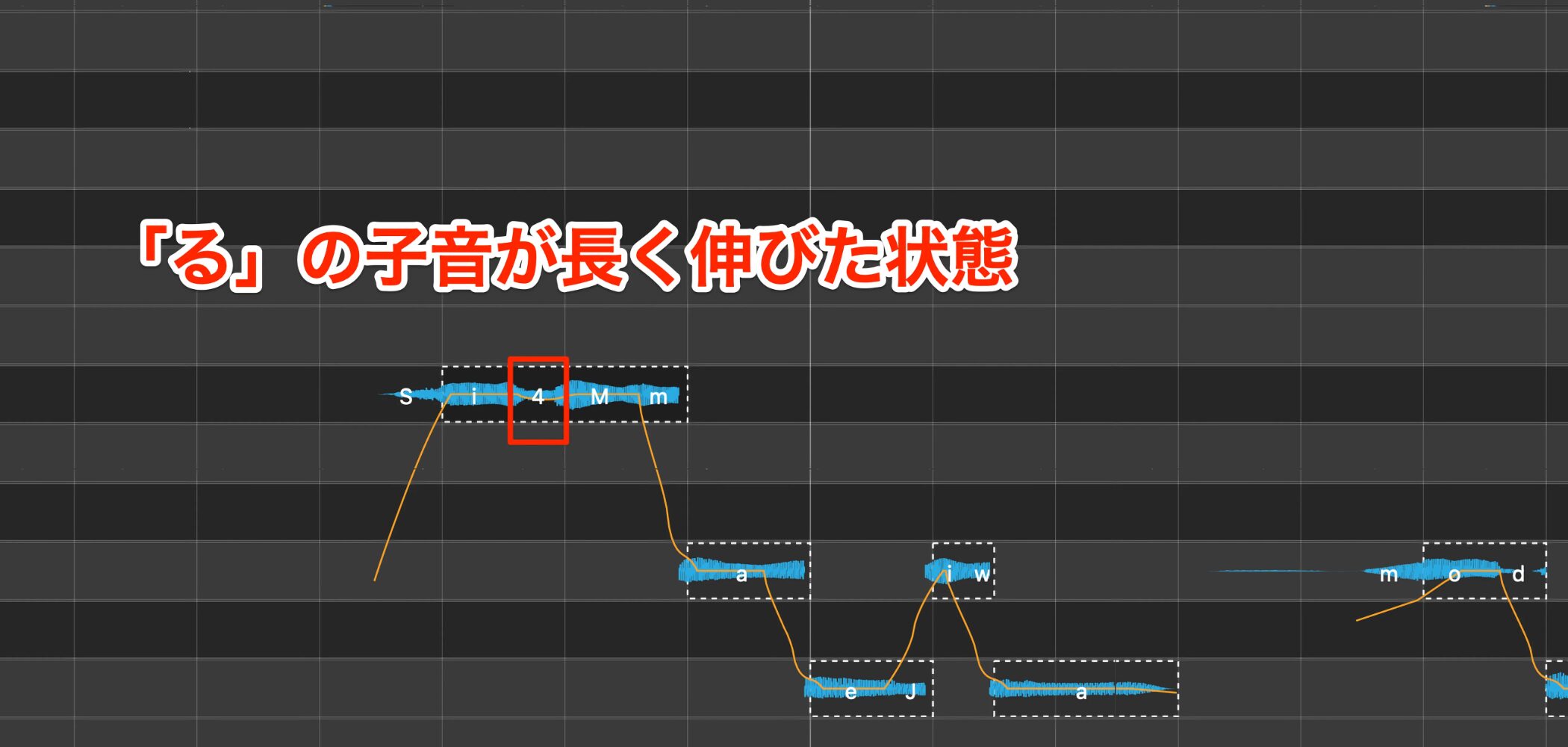

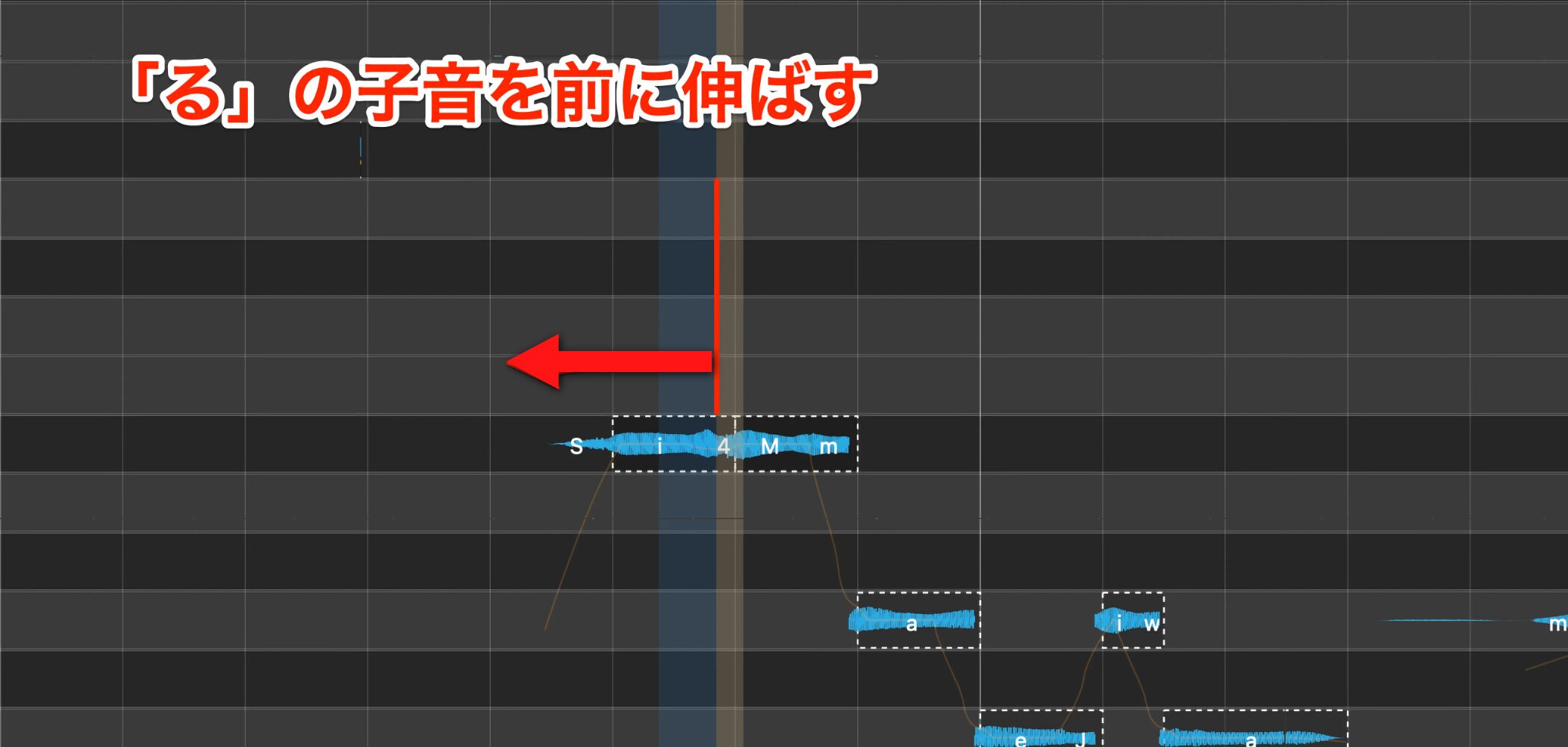

「知る前には」の「る」部分の発音がはっきりとせず曖昧な印象となっています。

- 子音修正前

子音の開始ポイントを前に伸ばして、子音を長くします。

「し」のノートが短く切れ、「る」との間に隙間ができ、発音が明瞭になります。

このように各発音の子音設定をしっかりと見直すことで、より自然な発声に近づけることができます。

- 子音修正後

子音を短くして滑舌を自然に繋げる

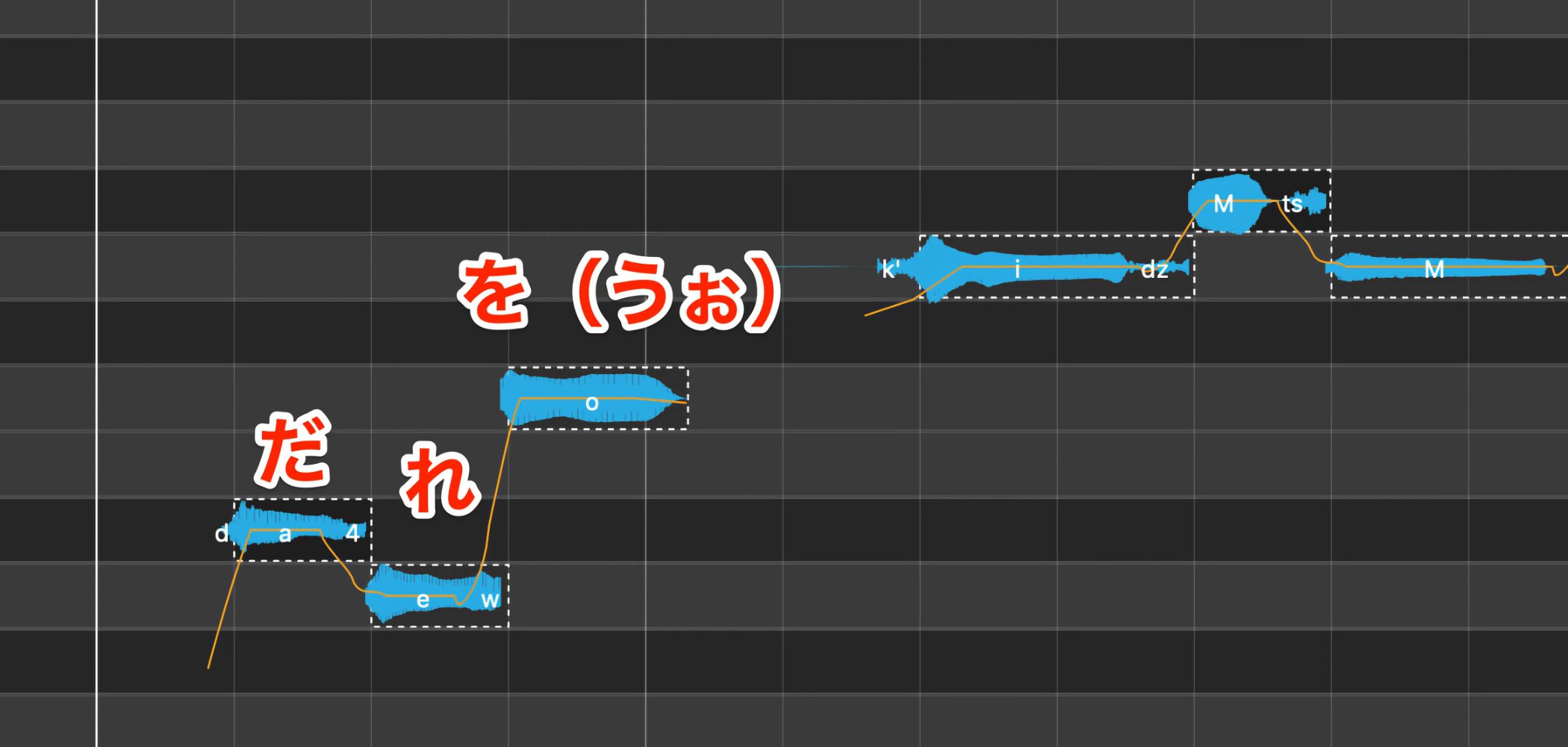

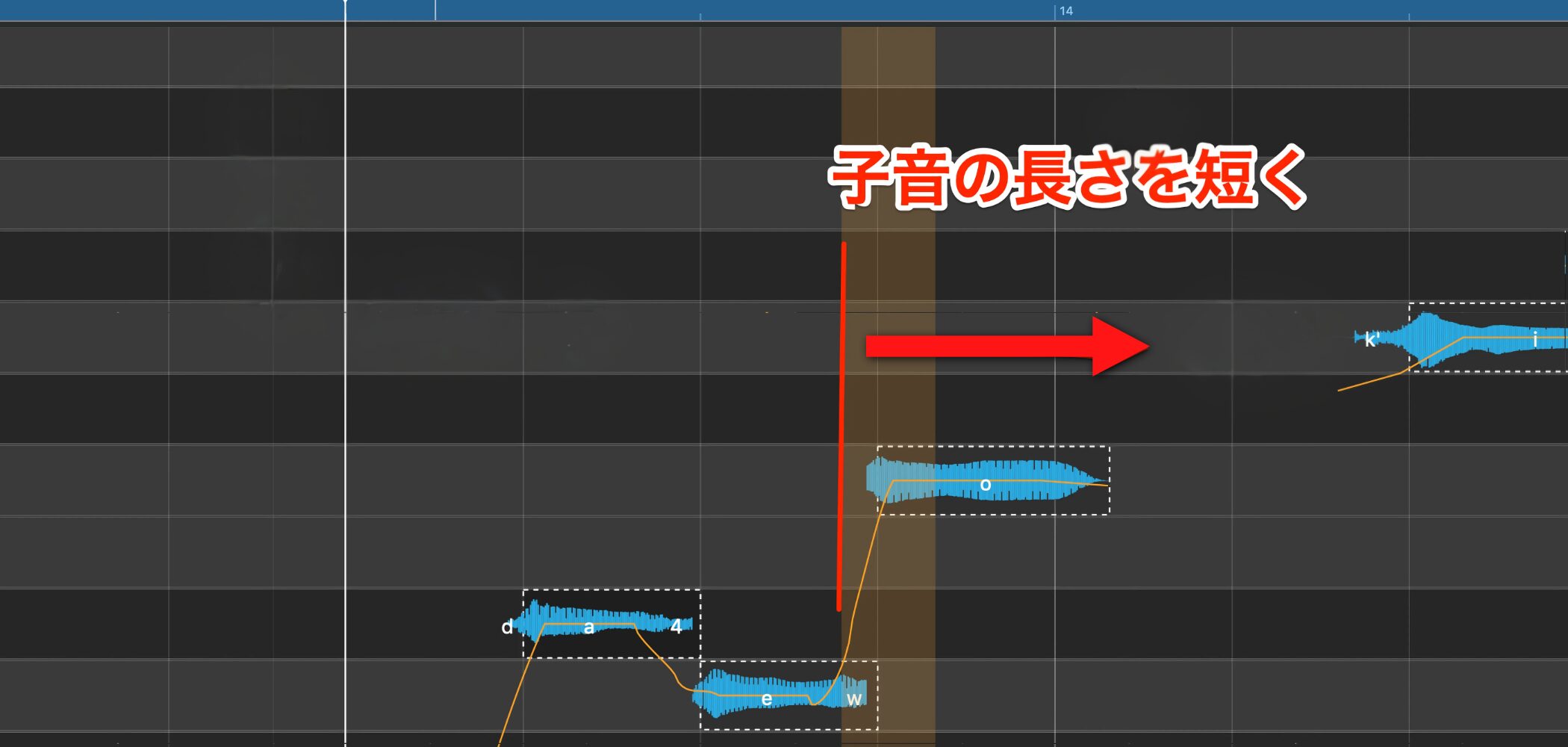

もう1つ子音設定を行なっていきます。

「誰を」の部分で「れ」と「を」が途切れており、不自然な印象です

このような場合、子音が長く設定されていることが原因です。

サウンドを確認しながら、子音の始点を後ろに移動します。

これで自然なサウンドが得られます。

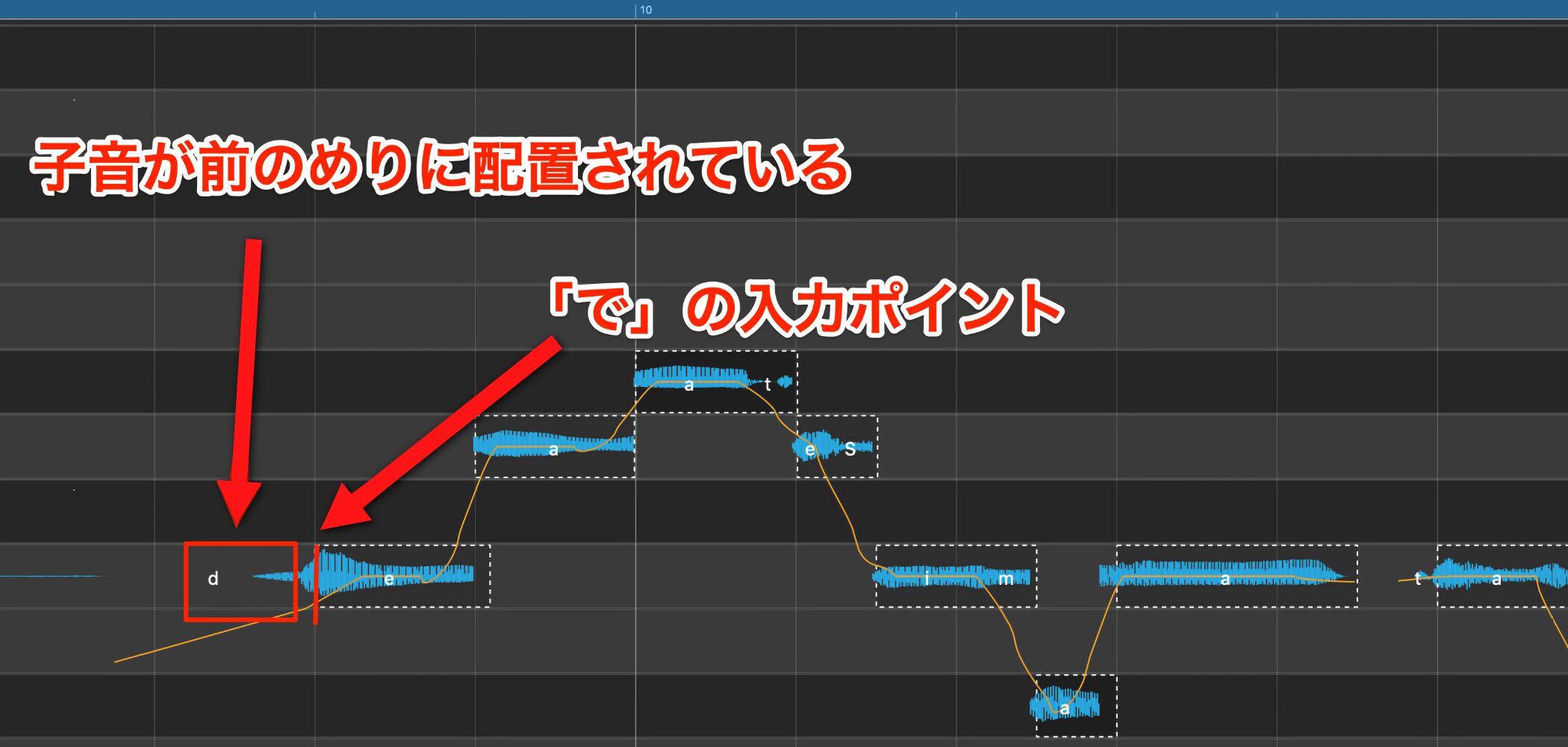

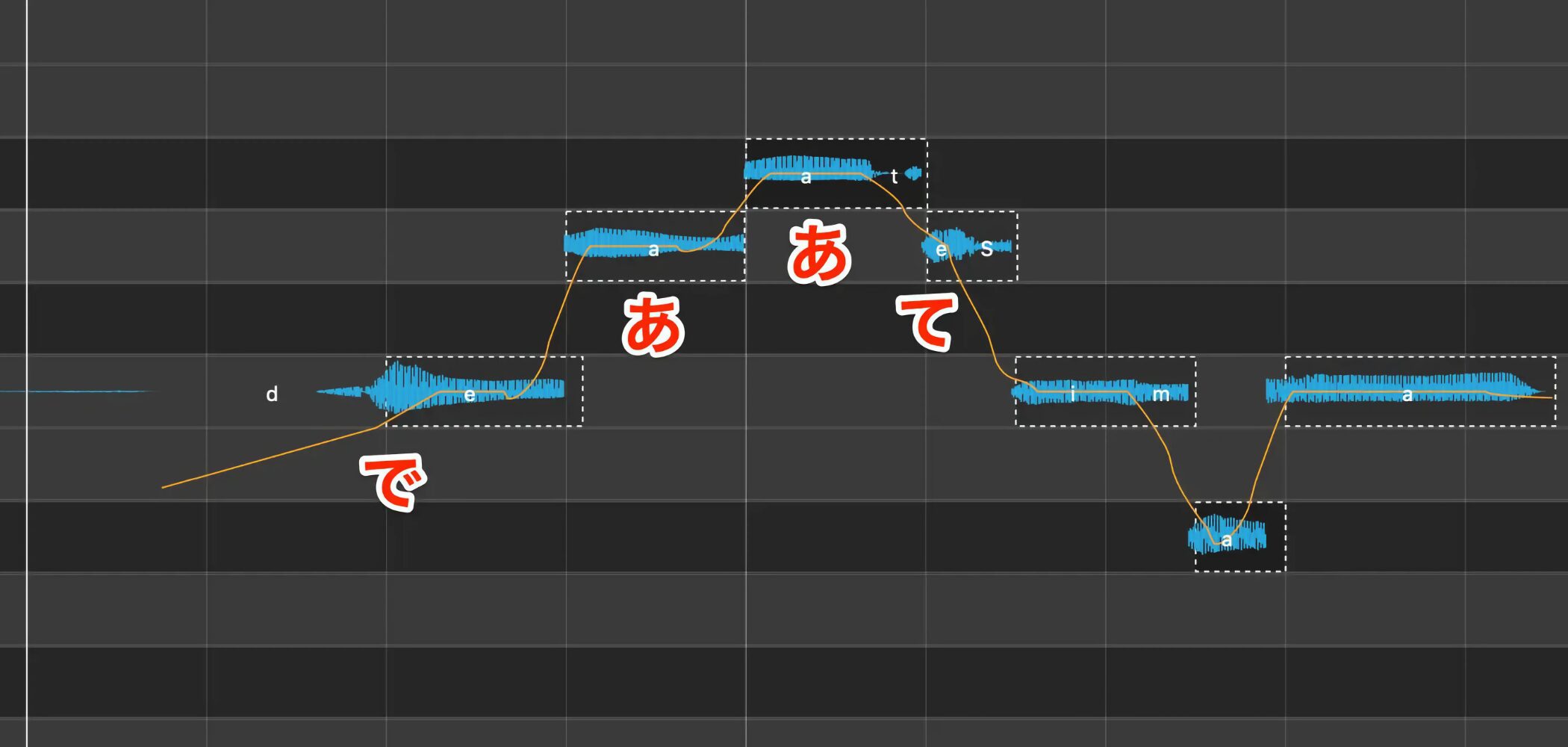

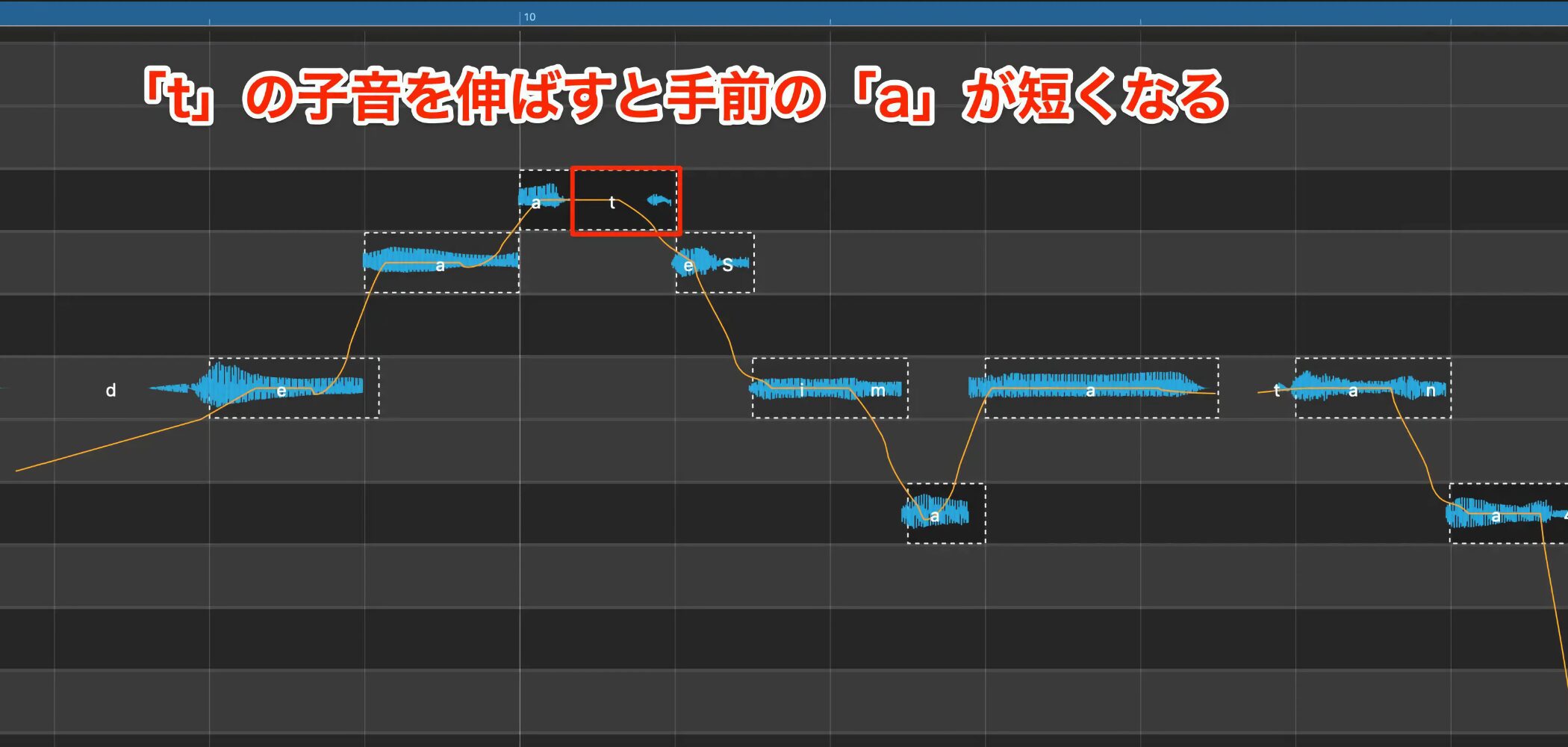

VOCALOID5は打ち込まれているノートよりも前のめりに発音されるという特徴があります。

子音を長く伸ばすことで1つ前に入力したノートが短くなり、逆に子音を短くすると前のノートが伸びます。

この特徴を活かすことで、スタッカート気味の軽快な歌わせ方などを表現できます。

少し前の「出会ってしまったなら」の「会って」を例に確認してきます。

この部分は、歯切れの良い軽快なボーカルにしたいと思っています。

「て」の子音を伸ばして、1つ前の「あ」を短く発音させます。

このようにトラックに対して、部分的に軽快な発音を取り入れることで、サウンドに躍動感や勢いを与えることができます。

コントロールレーンから子音をコントロールする

子音の長さは従来のVOCALOIDエディタと同様にベロシティ値で制御されている点も覚えておいてください。

コントロールレーンのベロシティから、表示区間の子音設定を一括でエディット可能です。

ノートから子音の長さを調整する場合は、エモーションツールを使用し、複数箇所を一括で変更する場合は、コントロールレーンから行うことで制作効率を向上させることができます。

アタックエフェクトでニュアンスをつける

ここからはノートに対して表現のニュアンスを与えていきます。

特にピッチ推移は、ボーカリストの個性が強く出る部分となっていますので、しっかりとエディットを行なっていきましょう。

VOCALOID5はアタック/リリースエフェクトを活用することで、素早く簡単にニュアンスの編集が可能です。

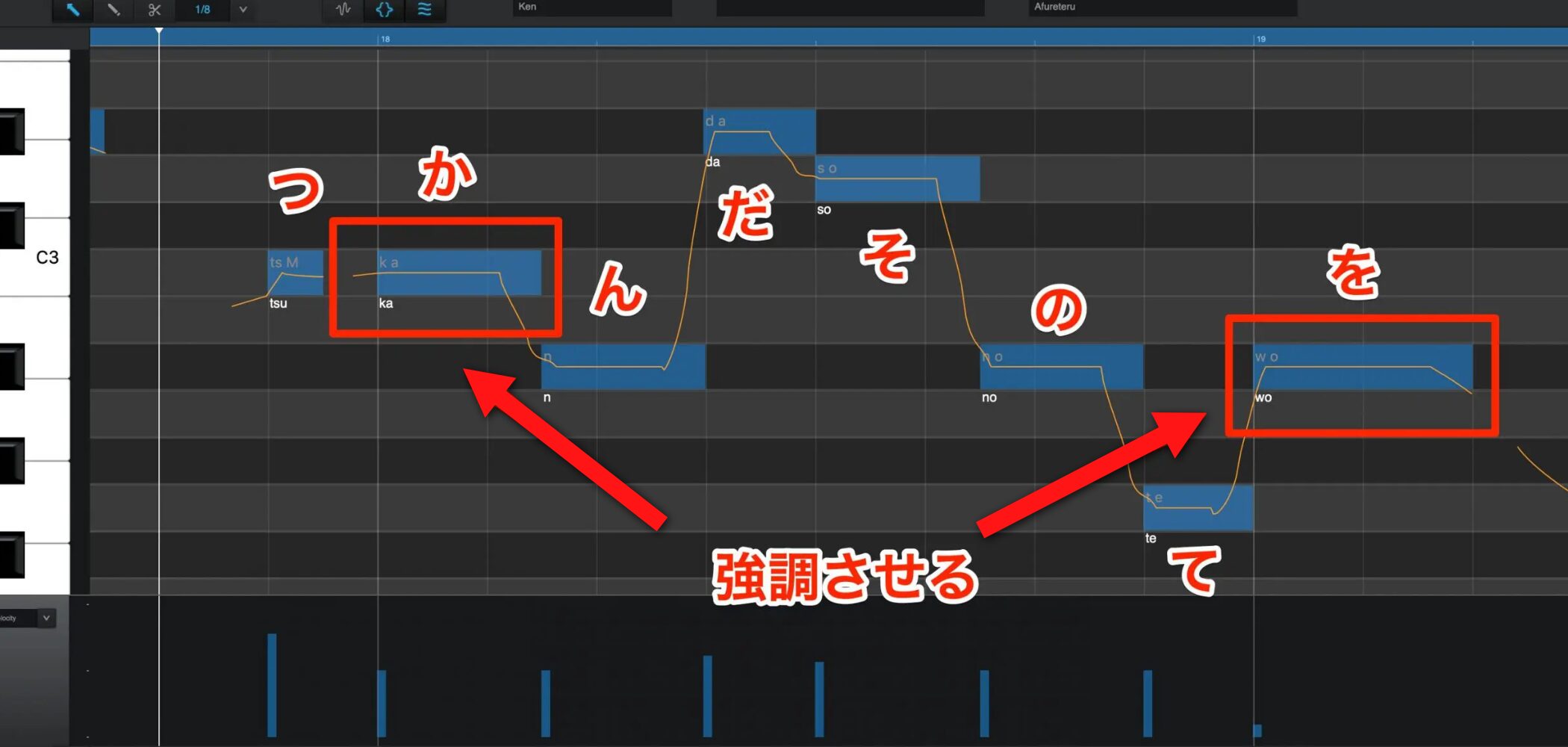

この「掴んだ」の「か」や「その手を」の「を」といった、フレーズ上のアクセントとなる箇所のニュアンスを調整します。

ここではノートの入りということで、アタックエフェクトを使用します。

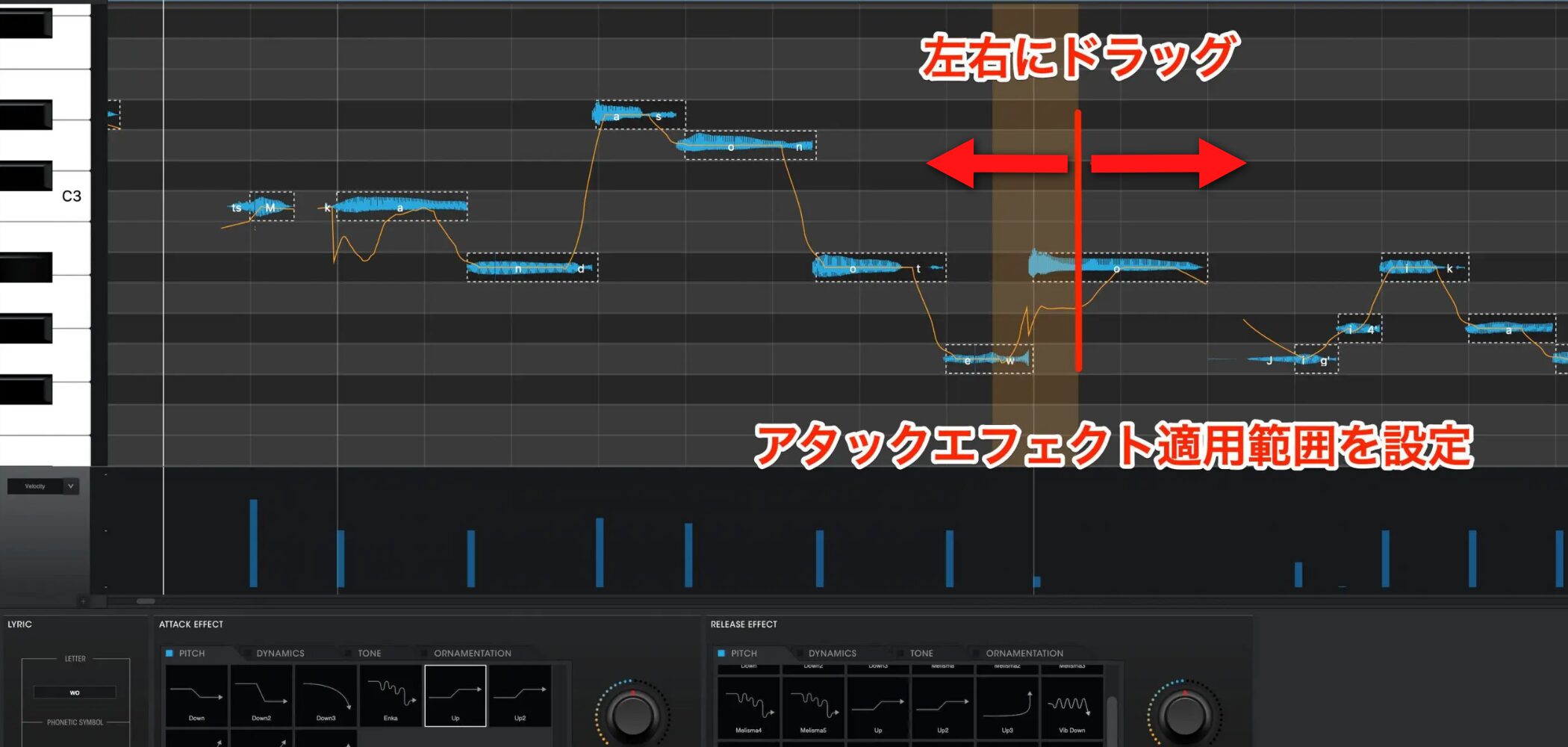

アタックリリースエフェクトを表示させ、エディットの対象ノートを選択します。

ここでは「掴んだ」の「か」です。

用意されている様々な効果の中から最適な効果を選択するだけです。

ノートを強調させるという目的のため、音量の変化をメインとした【DYNAMICS】内に含まれるエフェクトを使用します。

まずは【Accent】を選択します。これで選択したニュアンスが適用されます。

サウンドを繰り返し聴きながら、効果の強さをノブで調整します。

次は「その手を」の「wo」へピッチのしゃくり上げを取り入れます。

この場合、【PITCH】内に数種類用意されている【Up】との相性が良さそうです。

エモーションツールを使用し、ノートの始点側で表示される範囲終点側を前後にずらすことで、アタックエフェクト適用範囲を調整します。

ここでは少しだけ短く設定しています。

同様の手順で他のノートも微調整を行いますが、ポイントとして

- サ行やタ行はアクセントを強めにする

- 全てのノート全体的にUpを適用し少しだけピッチを揺らす

これらの設定で更にフレーズへ人間味を演出しています。

アタックエフェクト適用前と後のサウンドを聴き比べてみてください。

- アタックエフェクト適用前

- アタックエフェクト適用後

ニュアンスが大きく変わり、クオリティの高いトラックになったことを感じていただけると思います。

VOCALOID5の新機能を活用した制作フローを解説 : リリースエフェクトの活用術

続いて、リリースエフェクトやノート分割を使用した人間味のある調声テクニックと、ロボットボイスを効果的に作成するサウンドメイキングを解説していきます。

動画 : リリースエフェクトの活用術

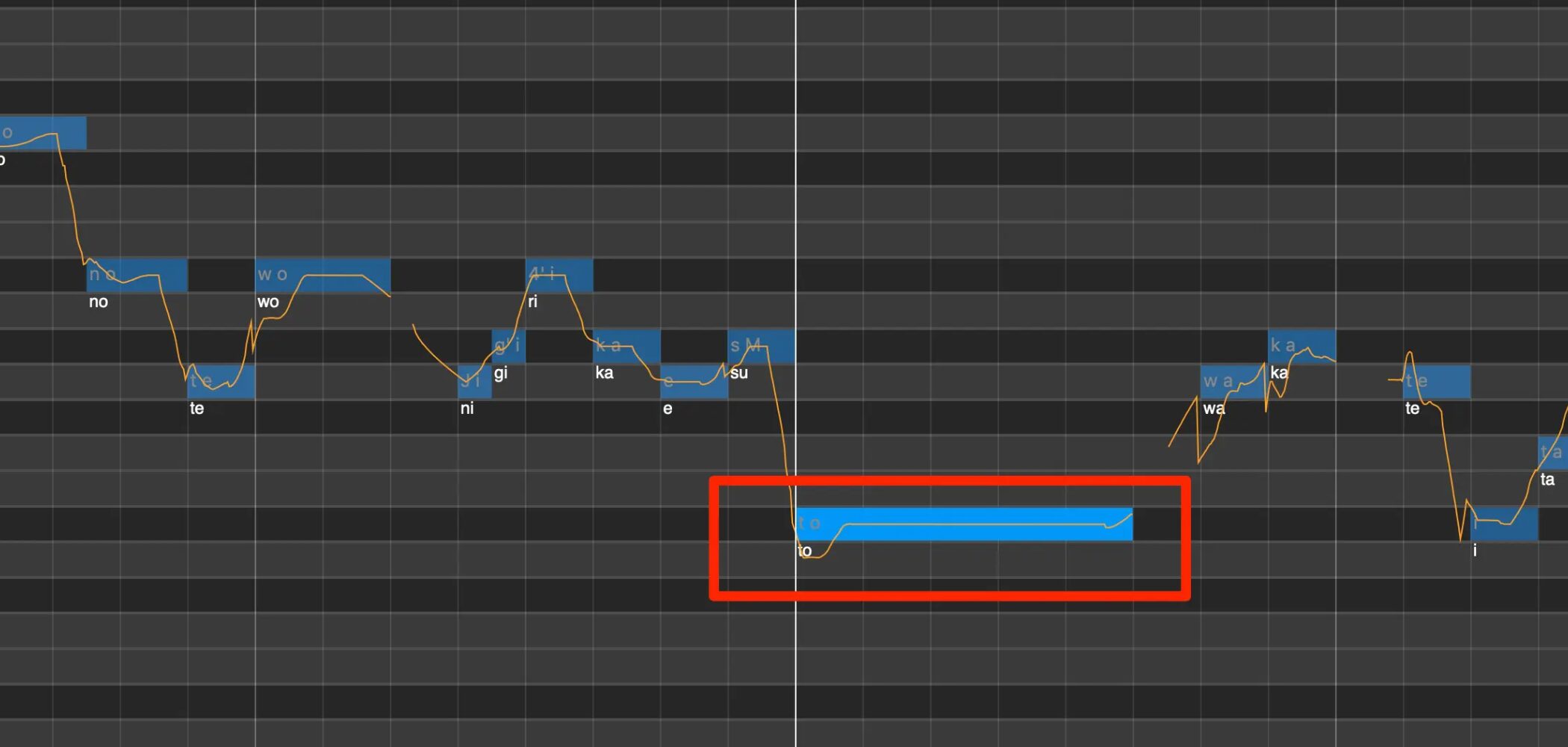

リリースエフェクトでビブラートを加える

前項では、各ノートへアタックエフェクトを適用し、ニュアンスや表情をつけていきました。

さらに、ノートの後半にニュアンスを与えるリリースエフェクトを使用していきます。

ここではBメロを例に適用を行います。

このフレーズ内のノートに表情が足りないと感じました。

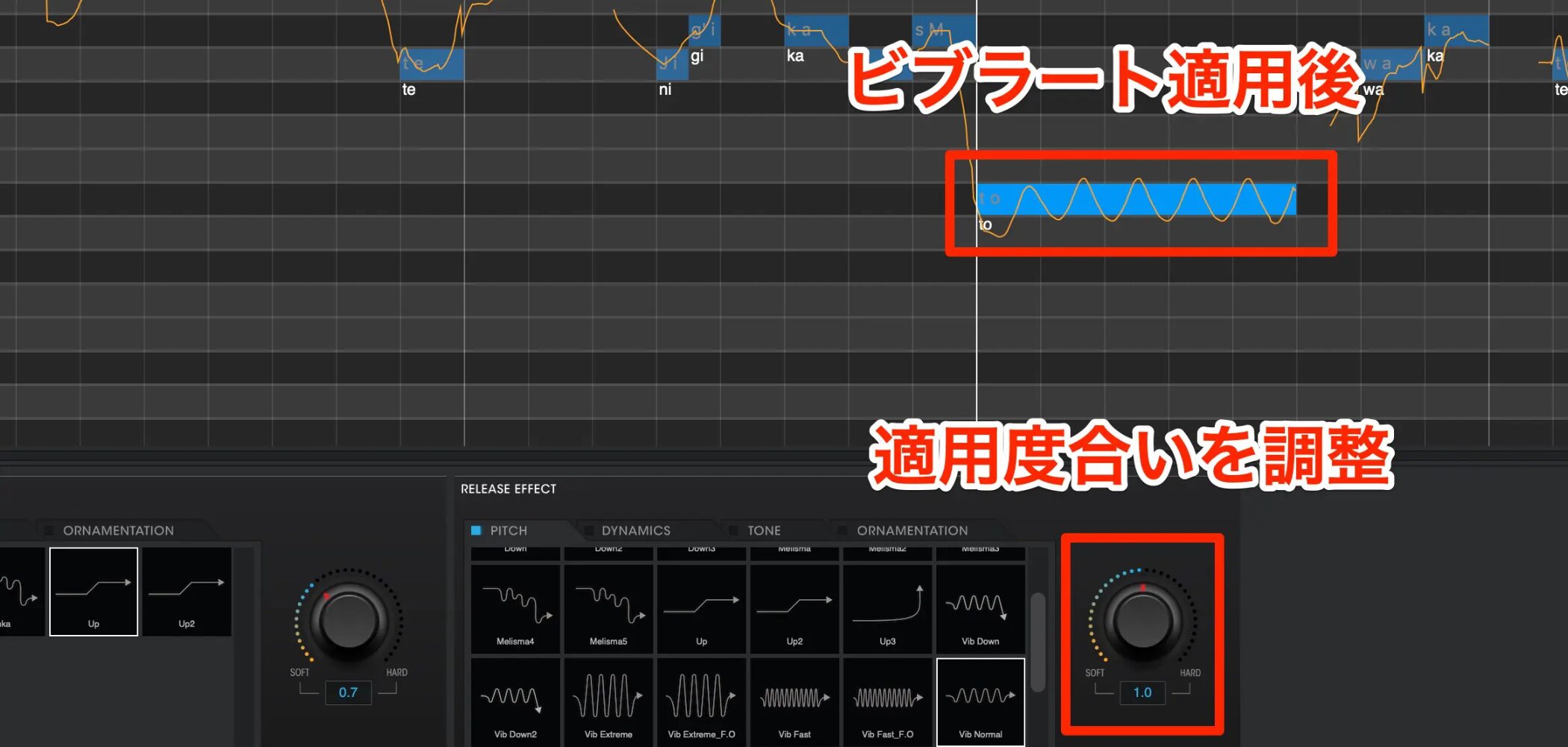

ビブラート効果を加えて表現を付けていきます。

前項のアタックエフェクトと同様に対象のノートを選択して、目的のスタイルを選択します。

ここでは【PITCH】の中に収録されているビブラートタイプを試していきます。

この【Vib Normal】がシンプルで楽曲に合うと感じました。

効果が決まった後は適用度合いを調整します。

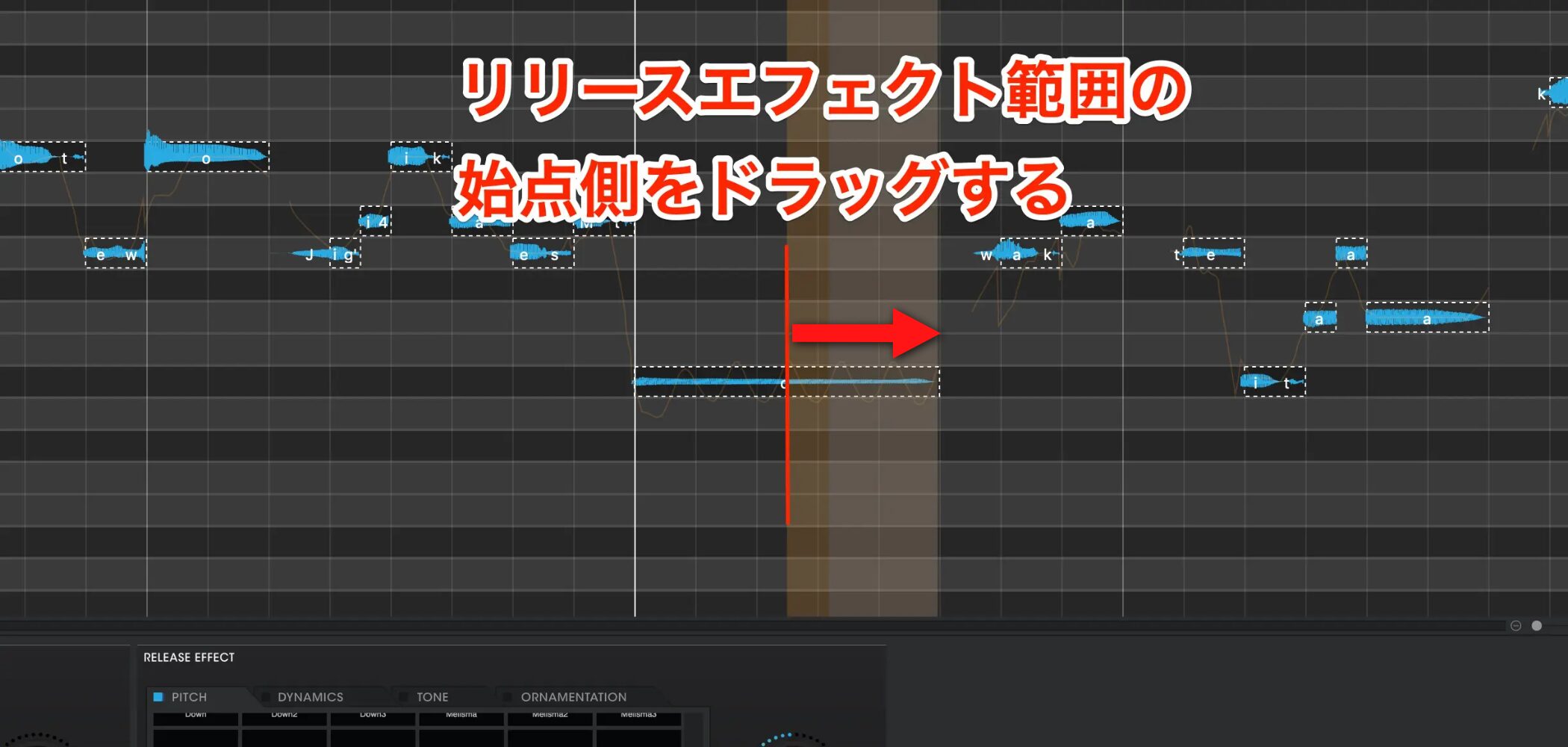

ビブラートがかかり始めるタイミングも重要で、ボーカルニュアンスやノリに影響します。

この微調整もしっかりと行うことができます。

ここでは少し遅めに適用する形に設定してみましょう。

対象ノートの後半へカーソルを移動させ、オレンジ色に点灯する区間の始点側をドラッグすることで効果のタイミングを調整します。

プレビューを行い、サウンドを確認しながら少しずつ後ろに移動していくのがコツです。

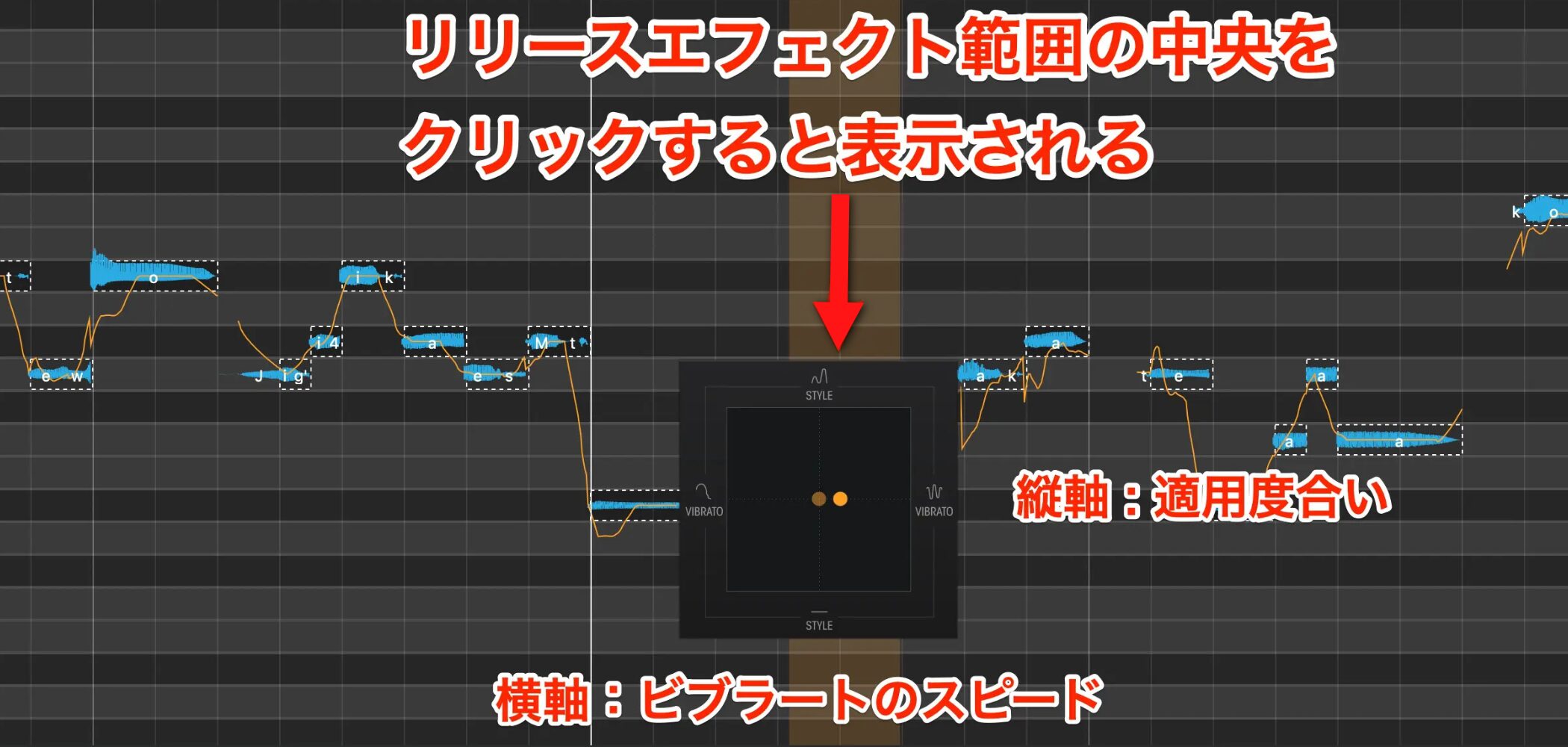

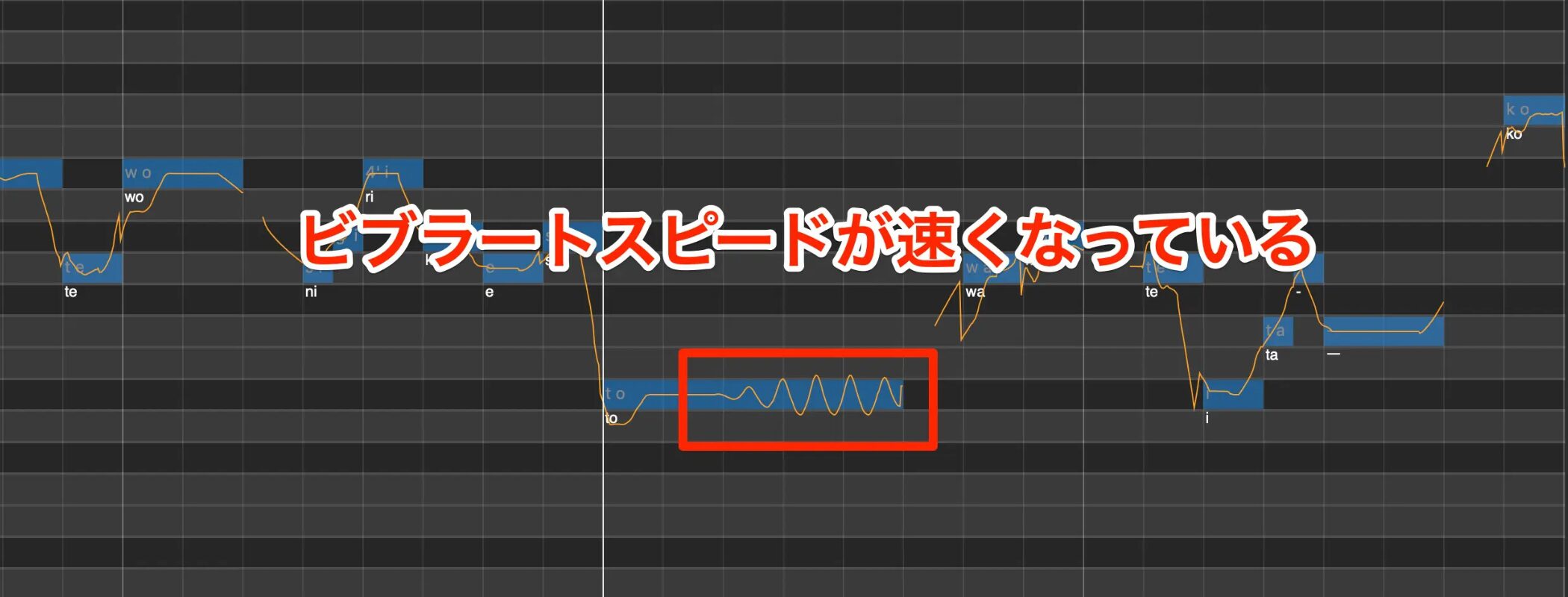

これで意図するニュアンスに近くなりましたが、もう少しだけビブラートのスピードを調整します。

オレンジ区間の中をクリックと、縦軸/横軸からビブラートの詳細設定を行えます。

縦軸が適用度合い、横軸がビブラートスピードとなっており、このXY座標を指定することで2つの効果を同時に設定が可能です。

今回はビブラートのスピードを速めたいため、ポイントを少しだけ右へ移動しました。

これらのエディットはピッチラインにも反映されます。

その他エフェクトも、同様にノート上から設定変更が行えます。

ビブラート以外の効果は、スタイル効果の強さを調整できます。

フェイクラインを加える

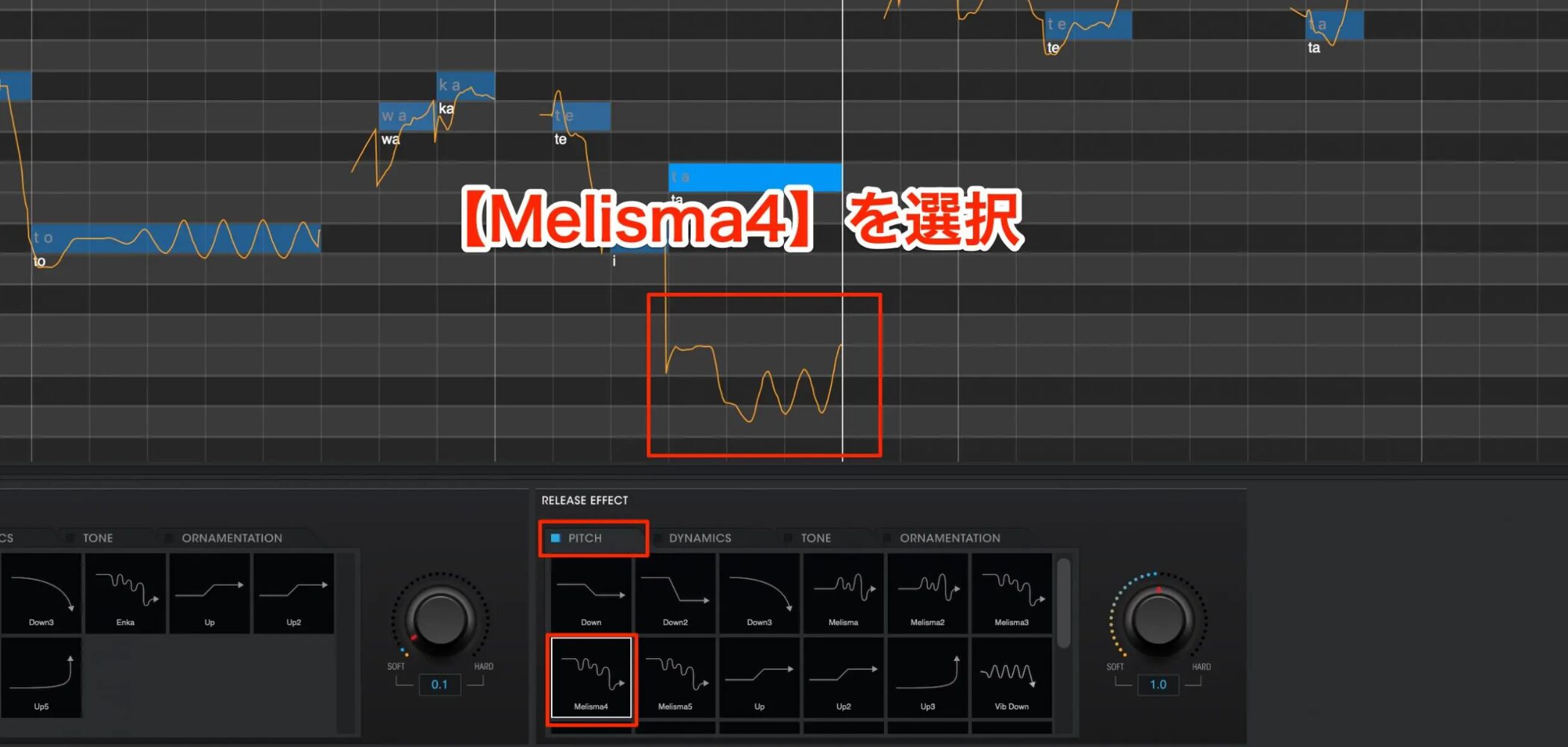

もう1箇所ノートのリリースへニュアンスをつけてみましょう。

この「ta」に対し、フェイクラインのようなピッチニュアンスを与えます。

リリースエフェクトにはピッチを大きく変化させる効果も含まれています。

デフォルトではピッチ変化が大きく、メロディ自体が変わってしまいます。

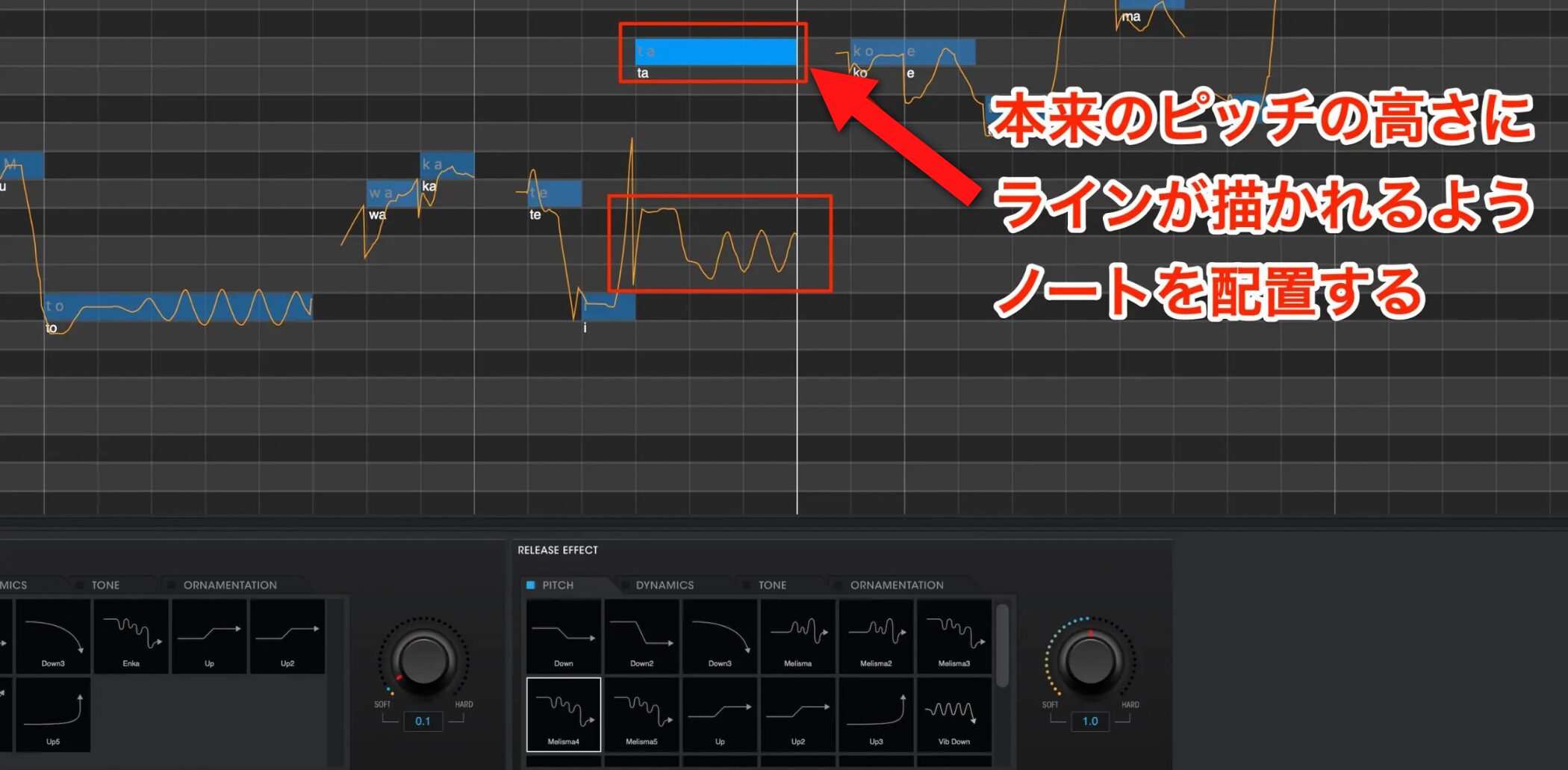

これを実際に描かれているピッチラインを参考にして調整していきます。

元のピッチはFのため、このピッチラインがFに着地するようノートを動かします。

より人間らしいニュアンスを表現できました。

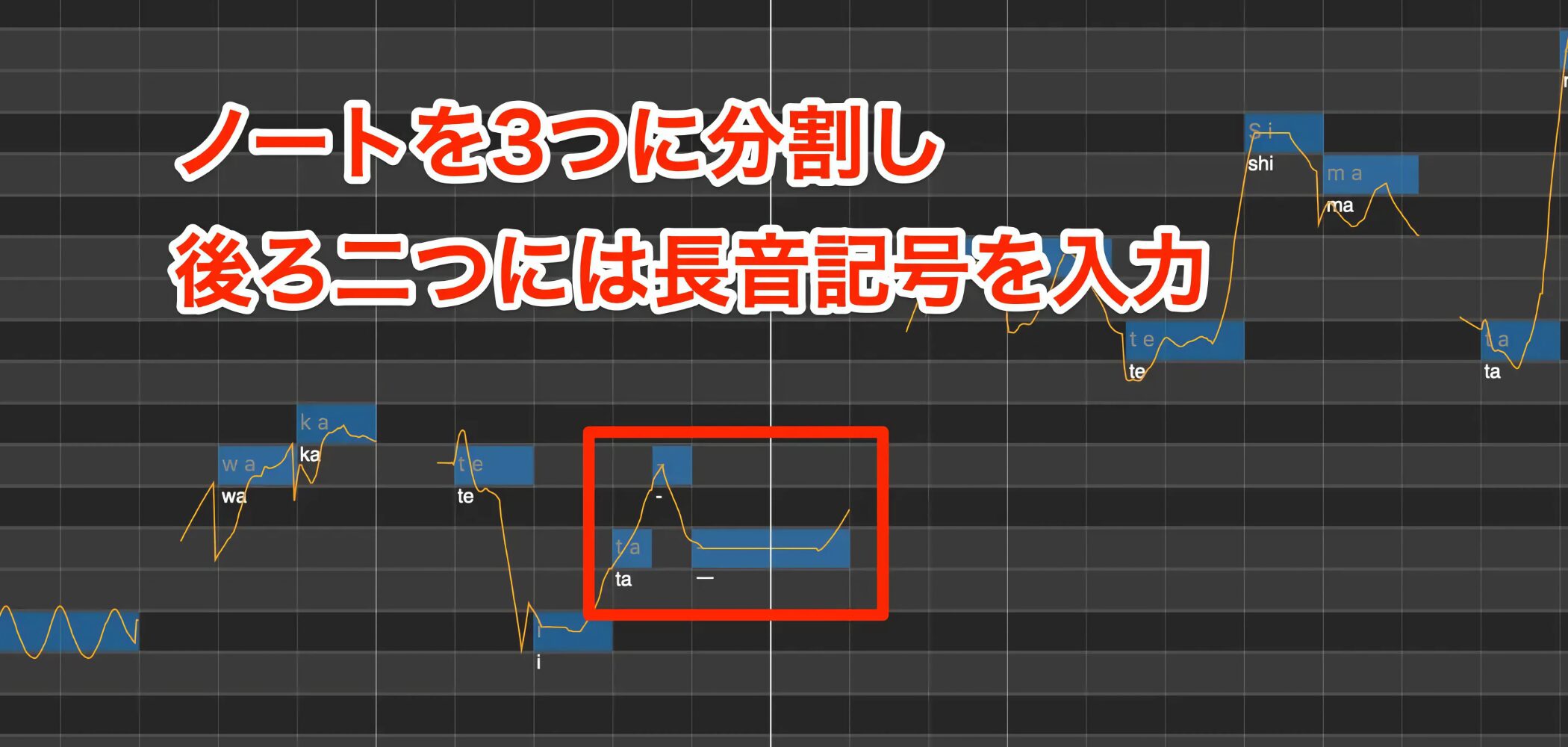

ノートの分割テクニック

思い描いているニュアンスがスタイルではうまく表現できない場合は、ノートを分割することでピッチ表現を行うことが可能です。

調整を行なったリリースエフェクトを一度フラットしにて、テクニックの使用例を確認していきましょう。

まずはノートを任意の数に分割します。

ここではピッチが一度上がって再び下がる形にしますので、3分割としました。

最初のノートはこれまで同様に「ta」とし、分割した残りのノートを長音記号にします。

分割したノートを他のピッチへ移動しますが、発音はその前に指定したノートが維持されます。

後は2つ目のノートを上げることで、絶妙なピッチニュアンスを表現できます。

リリースエフェクトと、このノート分割を用途やイメージに合わせて併用することで、より人間らしいボーカルを再現できます。

ロボットボイスの作り方

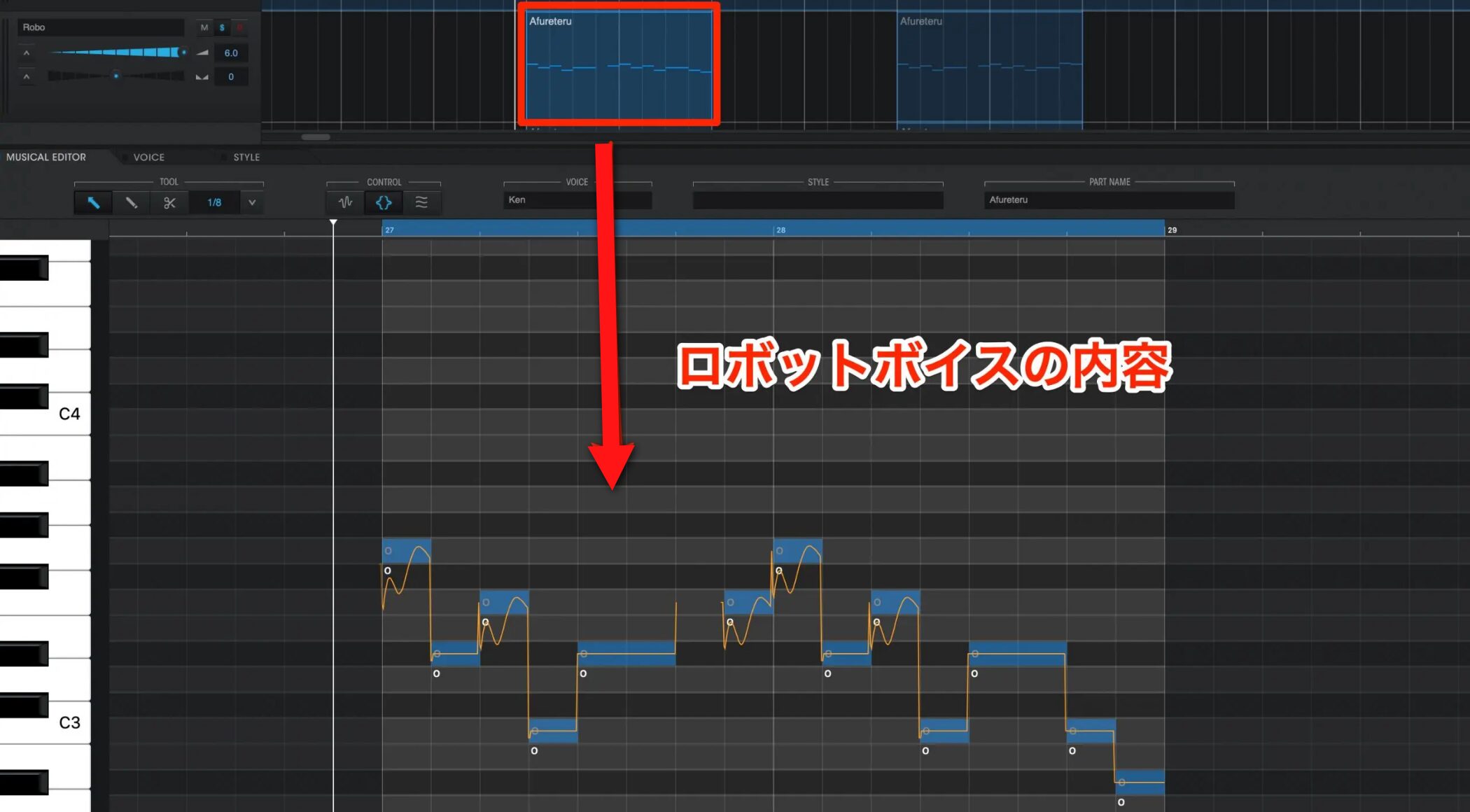

サビの頭で使用しているロボットボイス部分を解説していきます。

この手法は、ピッチを強制的に補正した際に生まれるニュアンスを利用しています。

ロボットボイスは【Robot Voice】から適用可能です。

右に進むにつれて補正度合いが強くなりますので、最も効果が強くなる一番右を選択します。

ひとまずベタ打ちのボーカルに適用しました。

現段階のサウンドはこのような形です。

このように、ベタ打ちのボーカルに対して適用した場合は、音楽的な面白みに欠けます。

そのため敢えてピッチに動きを加えます。

フレーズの頭やラインが上昇するノートに対し、アタックエフェクトでしゃくり上げを加えることで、音楽的なニュアンスが加わります。

このように単調だったピッチに躍動感が加わりました。

いかがでしたでしょうか。

VOCALOID5の新機能を活用することで、従来のような複雑な設定を必要とせず、用意された効果から選択と調整を行なうことでボーカルトラックのクオリティを高めることができます。

ぜひ、これらスタイルやアタック/リリースエフェクトを活用し、今回ご紹介したテクニックをご自身の制作に取り入れてみてください!

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa