【VOCALOID ボカロ】歌声合成ソフト最新6製品の比較【PR】

最新の歌声合成ソフト6製品の機能と使いやすさを比較

2003年にヤマハ社からリリースされ大きな話題となった歌声合成ソフト「VOCALOID」

この「VOCALOID」の登場をきっかけに、多数のメーカーが歌声合成ソフトの開発に参入。

個性溢れる多くの製品が生み出されることになります。

特に最近は「自然な歌声」「ニュアンス」「操作性」「人工知能の搭載」など目を見張るほどの進化を遂げ、誰でも簡単に歌声合成ソフトを作品に取り入れることができる所まで来ています。

今回は旬となっている最新の歌声合成ソフト6製品を様々な視点から比較するコンテンツをお届けします。

比較項目は下記です。

これらの項目について細かく掘り下げ、製品購入の指針となる内容を目指しますので、ぜひ最後までご覧ください!

歌声合成ソフト最新6製品 比較動画

比較製品の紹介

比較を行う製品は下記6つです。

まずは製品名と併せて対応ライブラリ/OS/価格について確認します。

以下のリンクはアフィリエイト/PRを含みます。

1.VOCALOID 6

- 対応OS : Windows / Mac

- エディタ&ライブラリ価格 : 27,500円〜

- 対応ライブラリ : VOCALOID V3〜V6のライブラリ(VOCALOIDではボイスバンクと呼称)に対応

導入価格が若干高くなりますが、エディタを購入すると8個のライブラリが製品付属します。

多くの歌声ライブラリを使用したいという方にとってコスト的にもお得です。

2.Piapro Studio

- 対応OS : Windows / Mac

- エディタ&ライブラリ価格 : 17,600円〜

- 対応ライブラリ : VOCALOID V2〜V4のライブラリに対応

Crypton社製のライブラリを購入するとエディタが無料で付属します。

VOCALOIDと互換性がありますが、V5以降のライブラリには対応していないため注意が必要です。

3.Piapro Studio NT

- 対応OS : Windows / Mac

- エディタ&ライブラリ価格 : 19,800円〜

- 対応ライブラリ : 初音ミクNTのみ

VOCALOIDに互換性があった旧Piapro Studioとは異なり、独自のライブラリのみ対応しています。

現在(2022年)「初音ミクNT専用ソフト」という位置付けです。

4.Cevio AI

- 対応OS : Windows

- エディタ&ライブラリ価格 : 21,560円〜(別途スターターキット割引有り)

- 対応ライブラリ : Cevio AIソングボイス / Cevio AIトークボイス

Cevio AI ソングボイスの他、Cevio AI トークボイスにも対応しています。

Macに対応していない点に注意が必要です。

5.VoiSona

- 対応OS : Windows / Mac

- エディタ&ライブラリ価格 : 月額880円〜/年額6600円〜(サブスクリプション契約のみ)

- 対応ライブラリ : VoiSona専用

Cevio AIの後継製品という位置付けですが、ライブラリに互換性はなく、独自形式のみに対応しています。

エディタソフトは無料で、ライブラリはサブスク形式という点が特徴です。

無料で始めることができるため、歌声合成ソフトを試してみたい方にはとても魅力的です。

URL : https://voisona.com/

6.Synthesizer V Studio

- 対応OS : Windows / Mac

- エディタ&ライブラリ価格 : 20,470円〜

- 対応ライブラリ : Synthesizer V専用

今回比較を行うSynthesizer V Studio Pro以外にも、エディタソフトには機能制限があるSynthesizer V Basicもあり、こちらは無料で提供されています。

購入前に確認しておきたいポイント

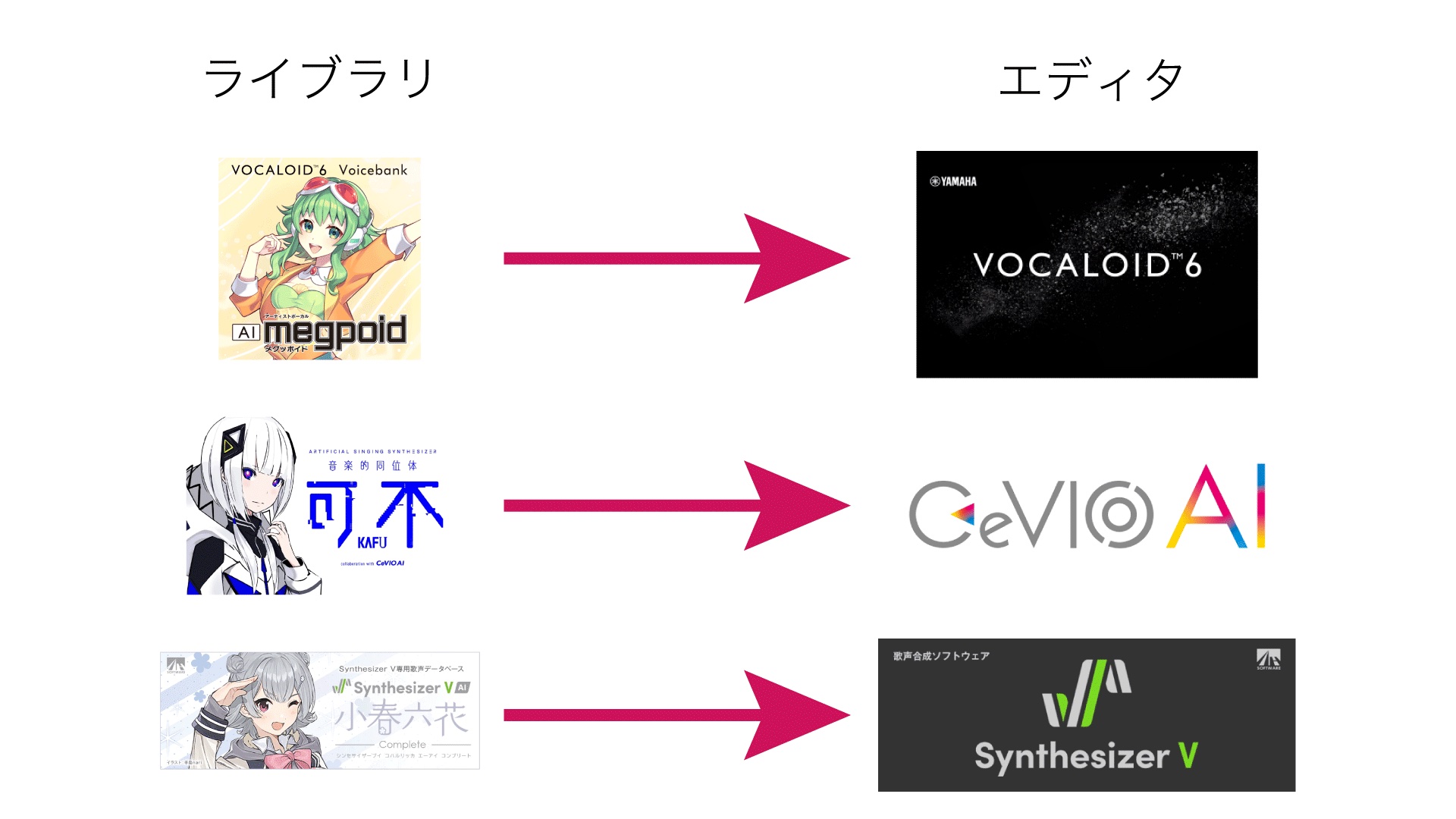

まず把握が必要になるのが、歌声合成ソフトの仕組みです。

エディタとライブラリについて

歌声合成ソフトは下記の2つで成り立っています。

- ボーカルフレーズ(歌)を編集する : 【エディタソフト】

- ボーカル音声 : 【ライブラリ】 キャラクターやコンセプトごとに様々な製品が存在します

例えばVOCALOID 6の場合、エディタソフトは【VOALOID Editor】

その中で【Haruka】や【AI Megpoid】などの歌声ライブラリが動作しています。

Cevio AIであれば【可不】といったライブラリが動作します。

使いたいライブラリ(歌声)が決まっている場合は、そのライブラリに対応したエディタソフトを購入する必要があります。

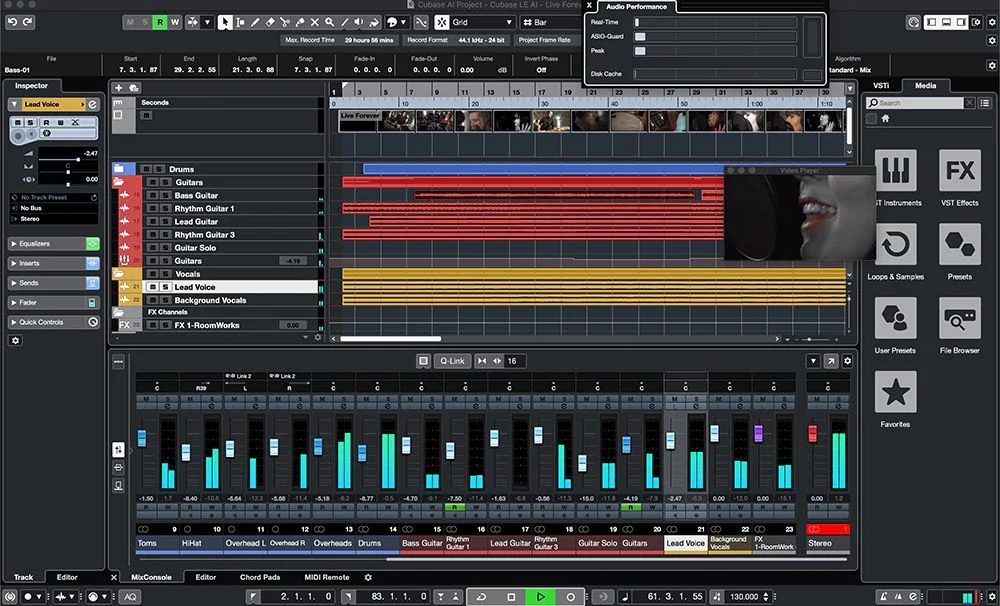

付属DAWについて

歌声合成ソフトの中には音楽制作ソフト(DAW)が付属する製品もあります。

このDAWがあれば、ボーカルトラックだけではなく楽曲全体を制作することが可能になります。

VOCALOID 6には【CUBASE AI】という簡易グレードの製品が付属します。

ここから本格的に音楽制作を行いたい際は【CUBASE Pro】などの上位エディションに優遇価格でアップグレードできます。

Piapro Studio、Piapro Studio NTには【Studio One Artist】という製品が付属します。

こちらはStudio Oneシリーズの中では入門向けのエディションです、

同じく上位版の【Studio One Professional】へ優遇価格でアップグレードが可能です。

AIボーカルの実力を比較

歌声合成ソフトを使用して、人間らしい歌を生成したいという方も多いと思いのではないでしょうか?

この願いを叶えてくれるのが「AIボーカル機能」です。

メロディラインと歌詞を入力するだけで自動的にボーカルテイクへニュアンス/表情をつけてくれる頼もしい機能です。

下記では、AI機能によって自動調声されたサウンドと、AI機能で生成されたテイクに対して手動で細かなエディットを行った2パターンのサウンドを比較してみます。

※Piapro Studio/Piapro Studio NTはAIによる調声機能が含まれていないため割愛します。

※Cevio AIはVoiSonaと機能的にほぼ差が出ないため割愛します。

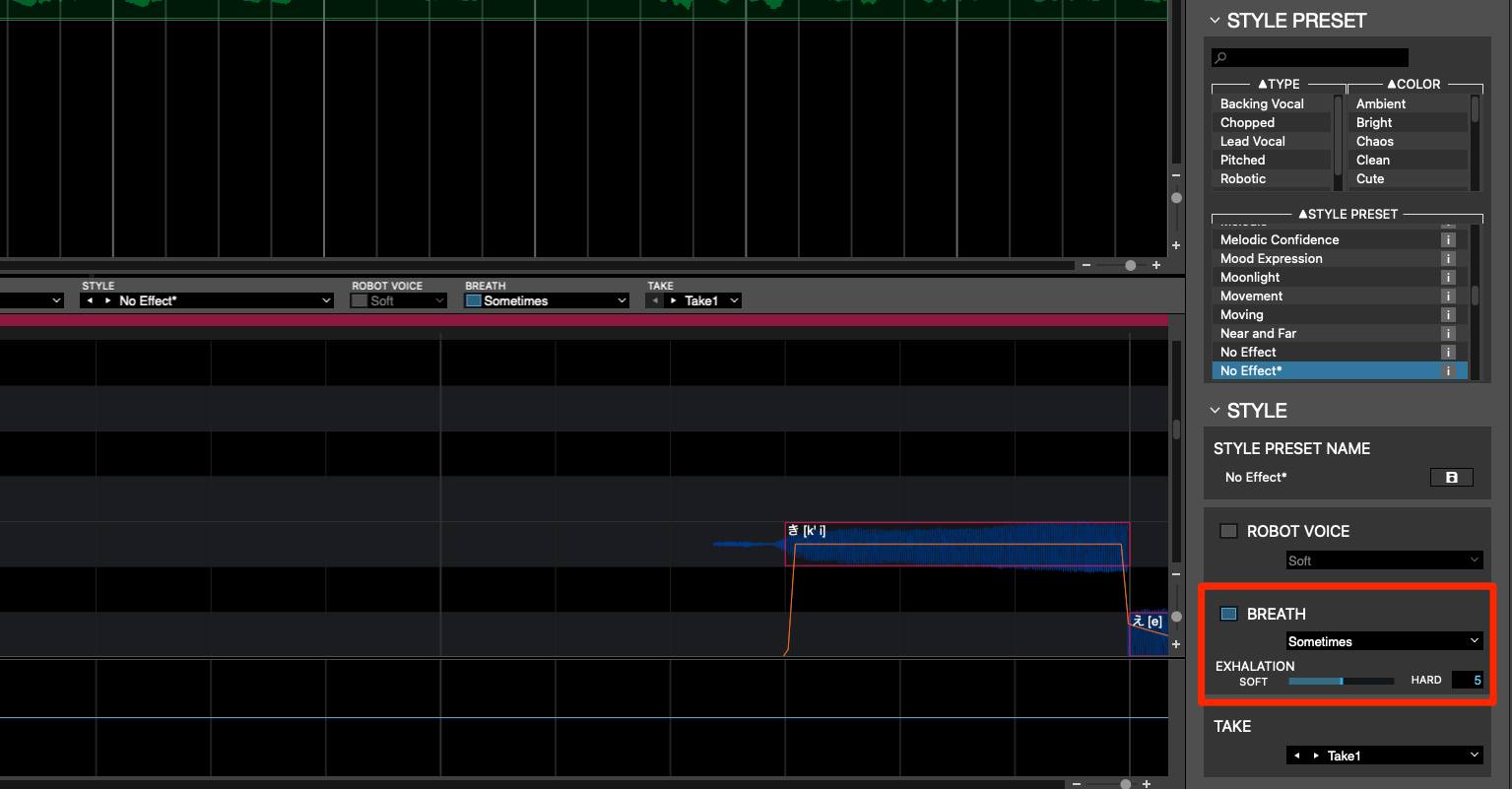

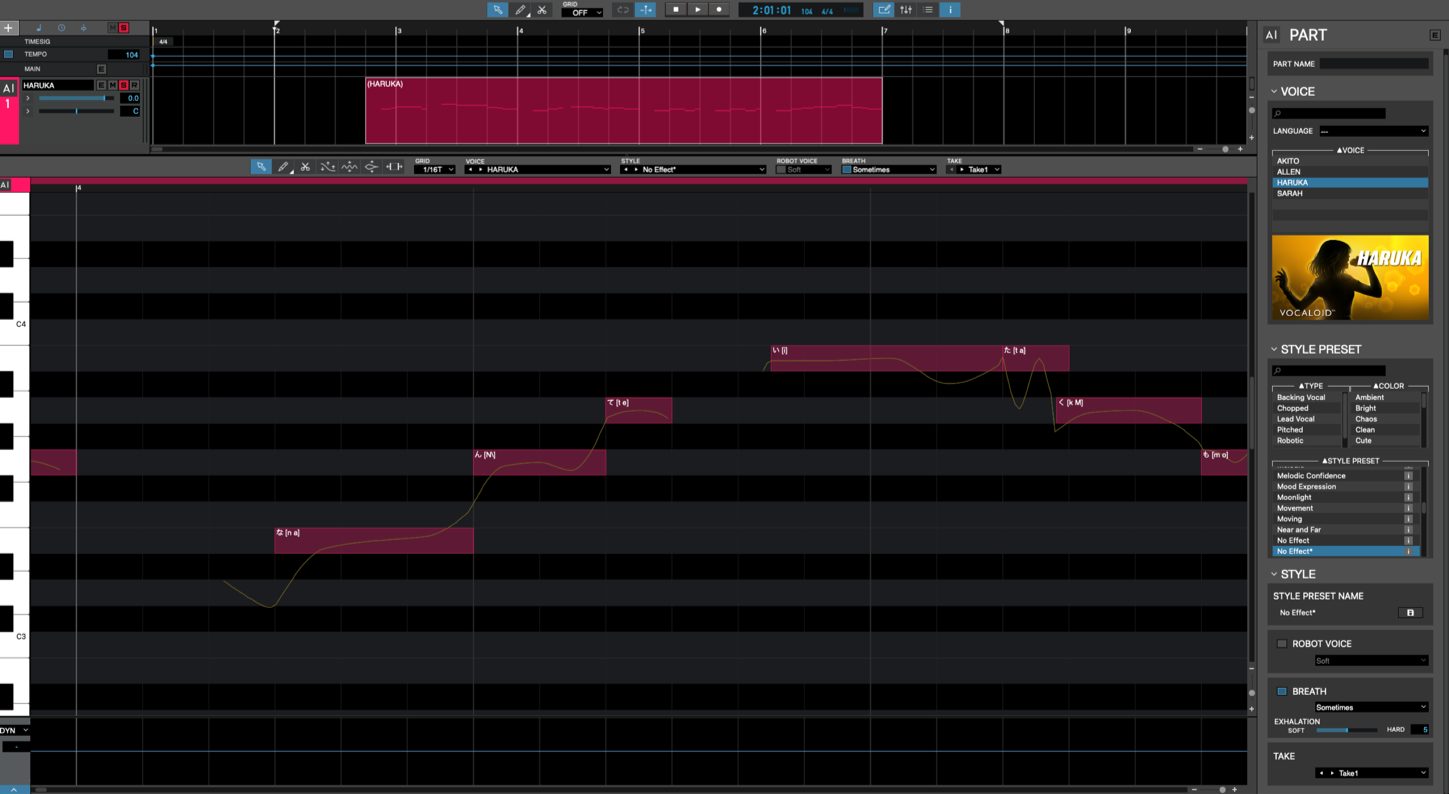

VOCALOID 6

▶︎AIによる調声(Haruka)

▶︎さらに手動でエディットを行った状態(Haruka)

ブレスの有無、その頻度を細かく設定できる点が、他製品には無い特徴です。

AIによる調声は若干不自然な印象がありましたが、そこからエディットを行った場合はとても自然な印象となりました。

エディットできる範囲が広く、かなり伸び代がある製品という印象を受けました。

VoiSona

▶︎AIによる調声(知声)

▶︎さらに手動でエディットを行った状態(知声)

ブレスが自動で含まれる、ピッチをあえてズラしている点が印象的でした。

実際に人間が歌った場合の不安定さまでもを再現されており、とても興味深かかったです。

Synthesizer V

▶︎AIによる調声(小春六花AI)

▶︎さらに手動でエディットを行った状態(小春六花AI)

今回使用した製品の中で、AIによる自動調声が最も人間に近い結果となりました。

他製品とは異なり、歌わせ方を変更する【AIリテイク】機能が備わっており、別のニュアンスをAIに提案させることができます。

人の手を加えずに人間らしい歌わせ方をしたい場合に最も優れていると感じました。

AIの調声は自動でブレスが含まれないため、手動で打ち込む必要があります。

AI機能を使用した感想

【VoiSona】【Synthesizer V】の2製品は自動で人間らしいボーカルを作成したいというニーズと相性が良さそうです。

その反面、自身で細かく調整したいという場合は、手動調声を行う余地が少ないと感じました。

【VOCALOID】は自動調声の結果をベースに、自身で調声を行うことを念頭に置かれた製品と言えます。

エディットを加えて細かなニュアンスを付けていきたい、またはその楽しみを感じられる方にお勧めです。

基本入力・編集のしやすさ

ノートや歌詞の入力、再生/停止など、制作中に必ず使用する基本機能を比較します。

再生・停止のしやすさ

ARAに対応したDAWに限定されますが、VOCALOID 6とVoiSonaの2製品ではエディタソフト側からDAWのトランスポートをコントロールできます。

特に再生/停止は制作中に頻繁に使用するため、作業効率の向上が期待できますね。

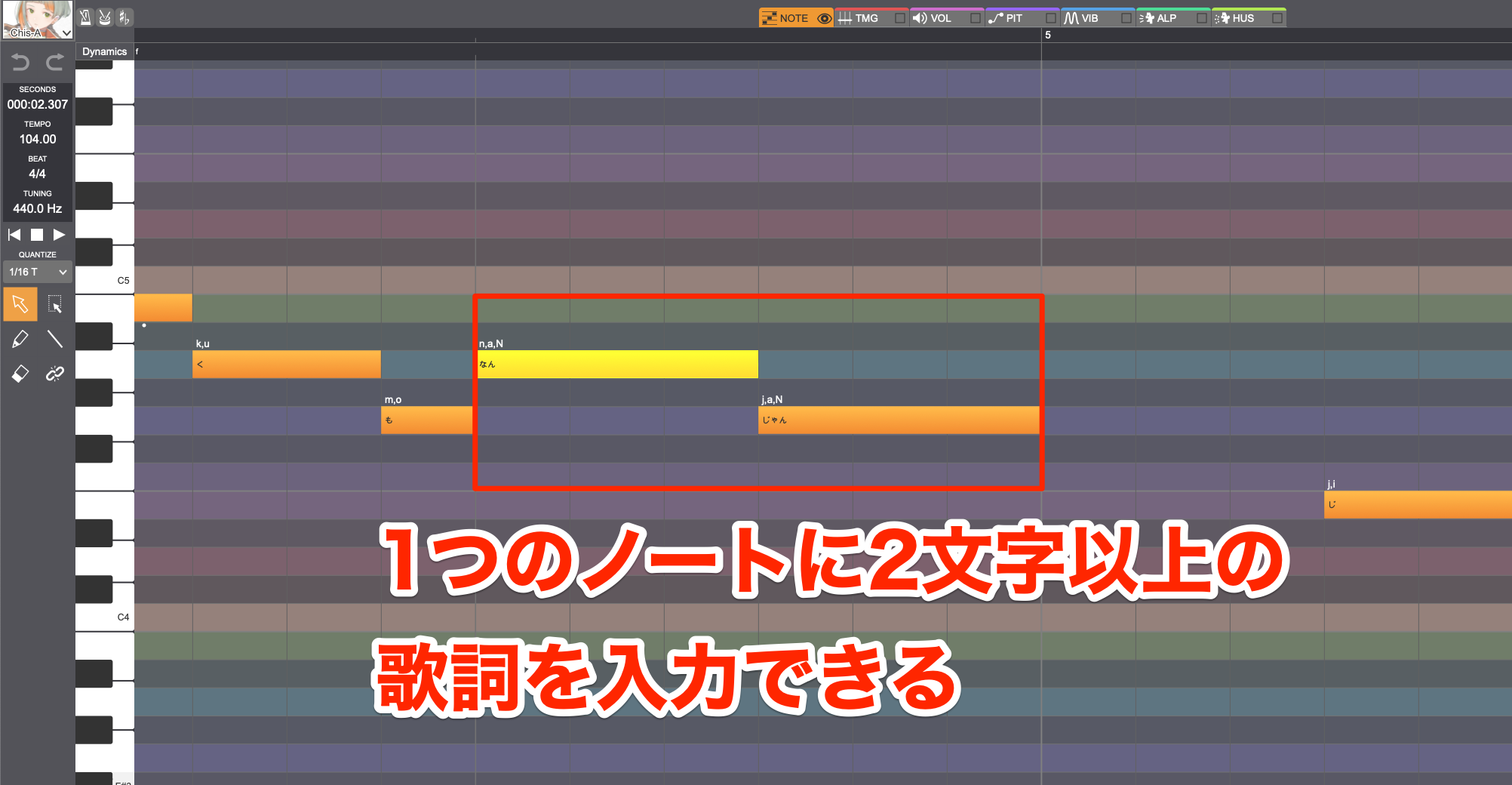

歌詞の連続入力

1つのノートに2文字以上の歌詞を入力できるか?という点も重要なポイントです。

【Cevio AI】【VoiSona】【Synthesizer V】の3製品で可能です。

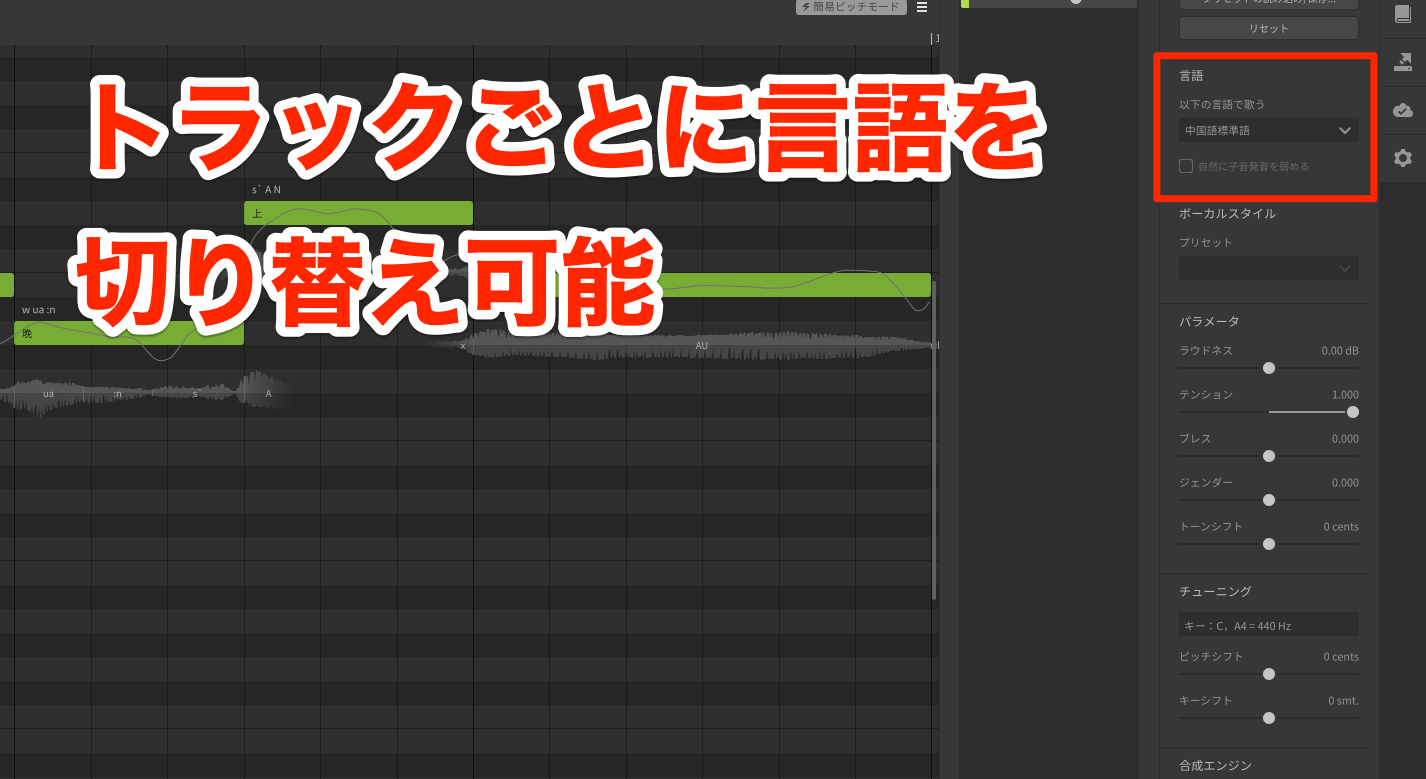

言語切り替え機能

楽曲の中で英語/日本の両方を使用する際は、「言語切り替え機能」を活用します。

VOCALOID 6は日本語/英語に対応しており、同じトラック内で部分的に切り替えることが可能です。(中国語も今後対応予定)

Synthesizer Vはトラックごとに言語を指定可能で、日本語/英語/中国語に対応しています。

Cevio AIは使用するライブラリによっては異なりますが、日本語/英語に対応した製品があります。

手動調声の行いやすさ

AIによる調声だけではなく、手動でニュアンスを作り込んでいく楽しみ方もあります。

その際に必要な機能をピックアップして比較していきます。

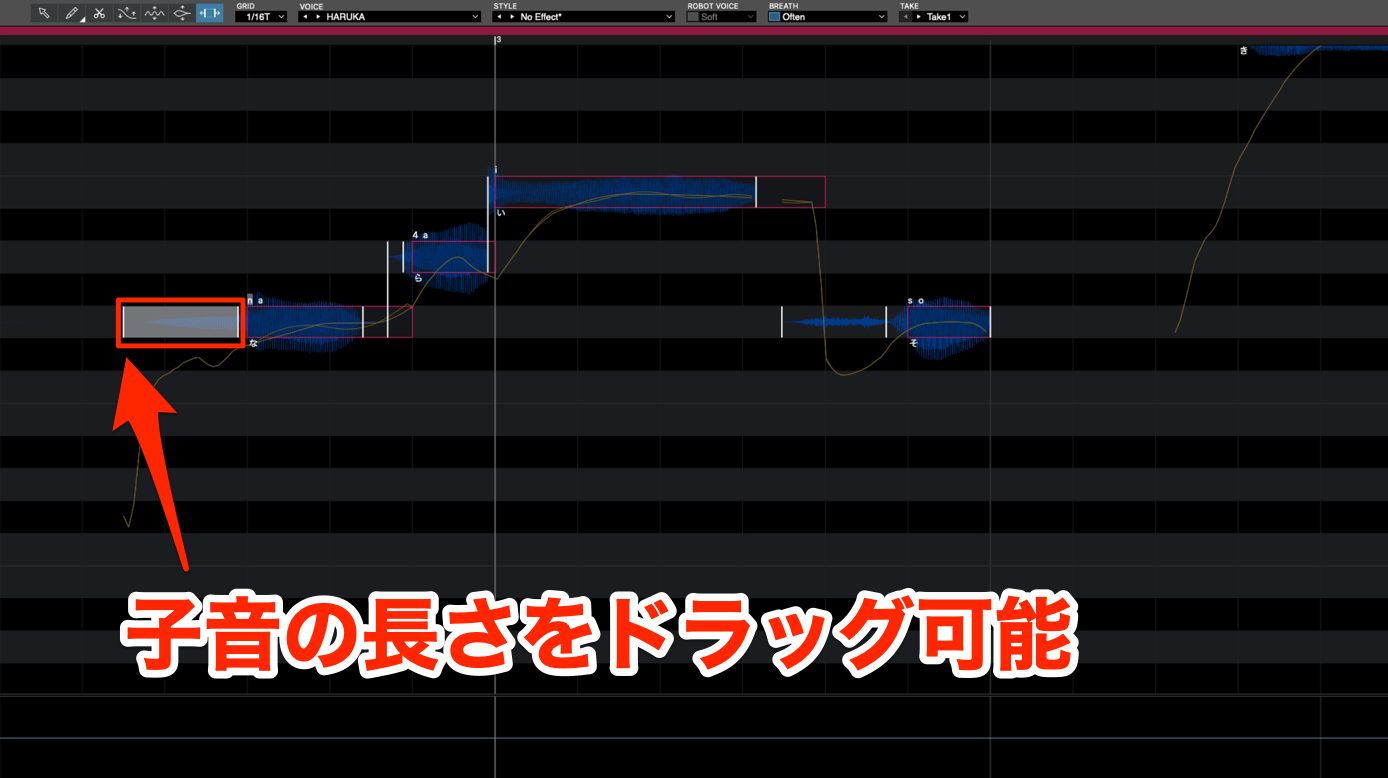

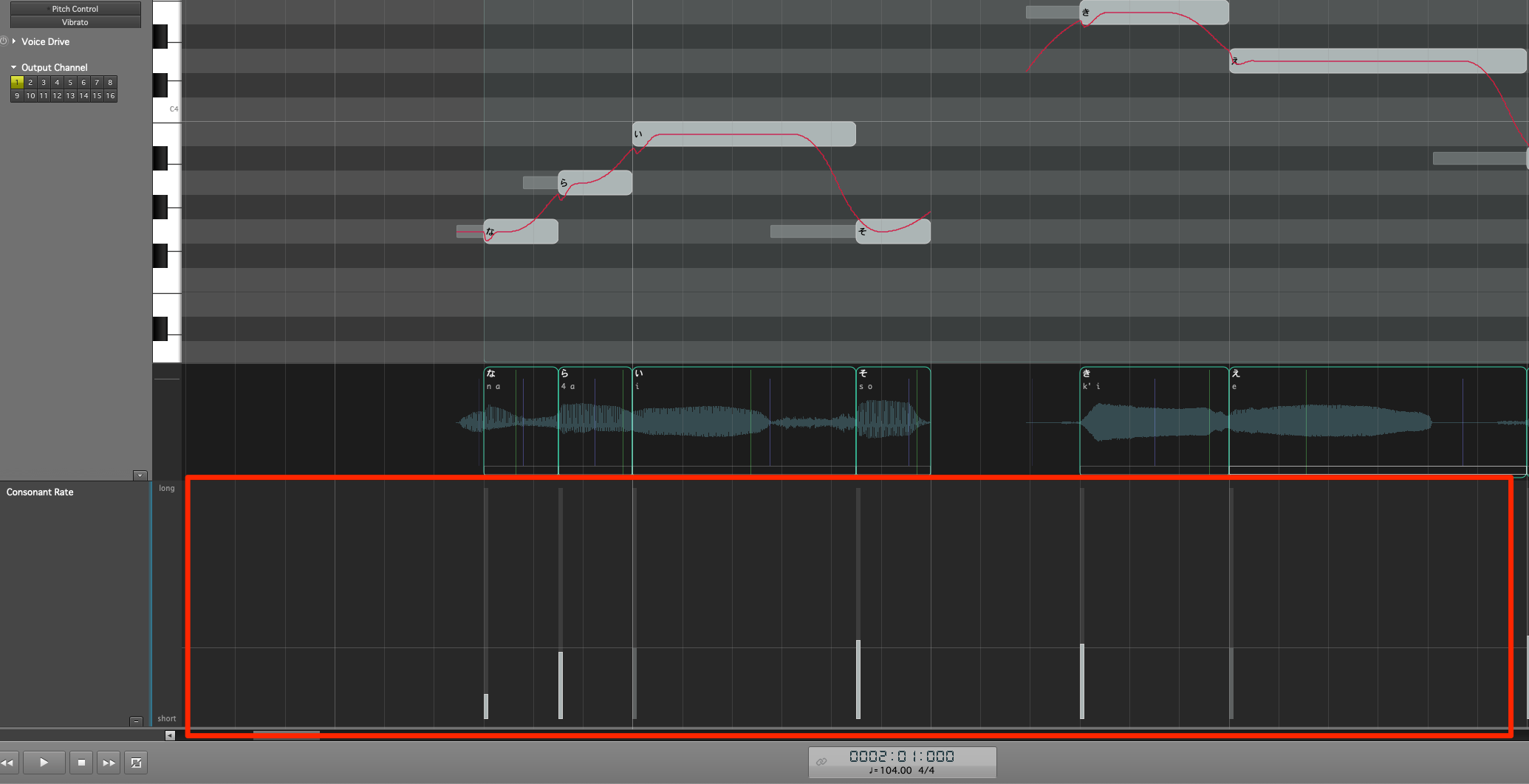

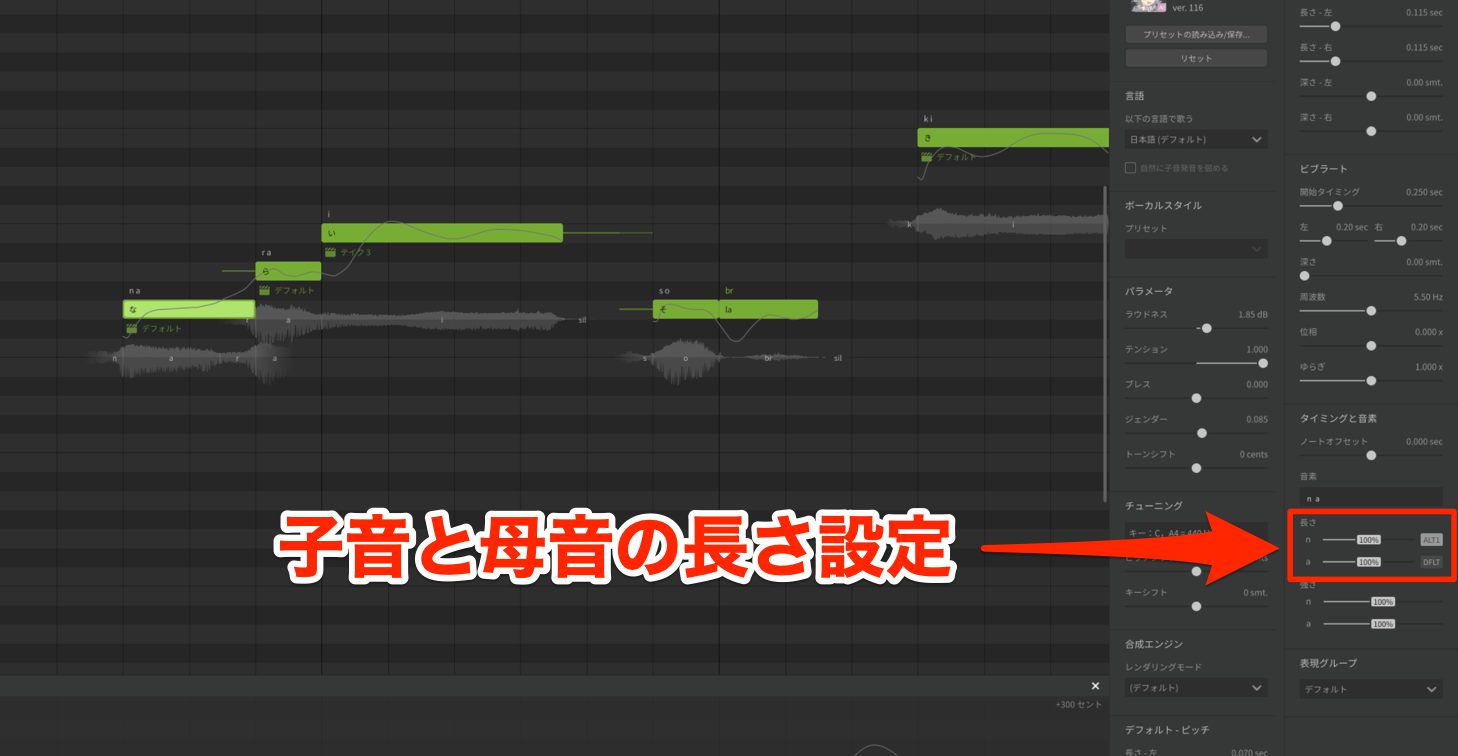

子音の長さ調整について

子音をどのくらいの長さで発音させるか?という判断は、歌詞を自然に聴かせる上で大切な要素です。

これが優れていると感じたのが【VOALOID 6】【Cevio AI】【VoiSona】の3製品です。

これら製品は子音を視覚的に確認できるだけではなく、子音の長さをドラッグ&ドロップで直感的にコントロール可能です。

【Piapro Studio NT】【Synthesizer V】は、子音の長さを数値で調整します。

Piapro Studio NTは【Consonant Rate】というパラメーターで調整を行い、

Synthesizer Vは子音/母音に独立して用意されている【長さ】パラメーターで調整します。

ただ、どちらもタイムライン上で直接長さを指定できないことから直感性に欠けると言えます。

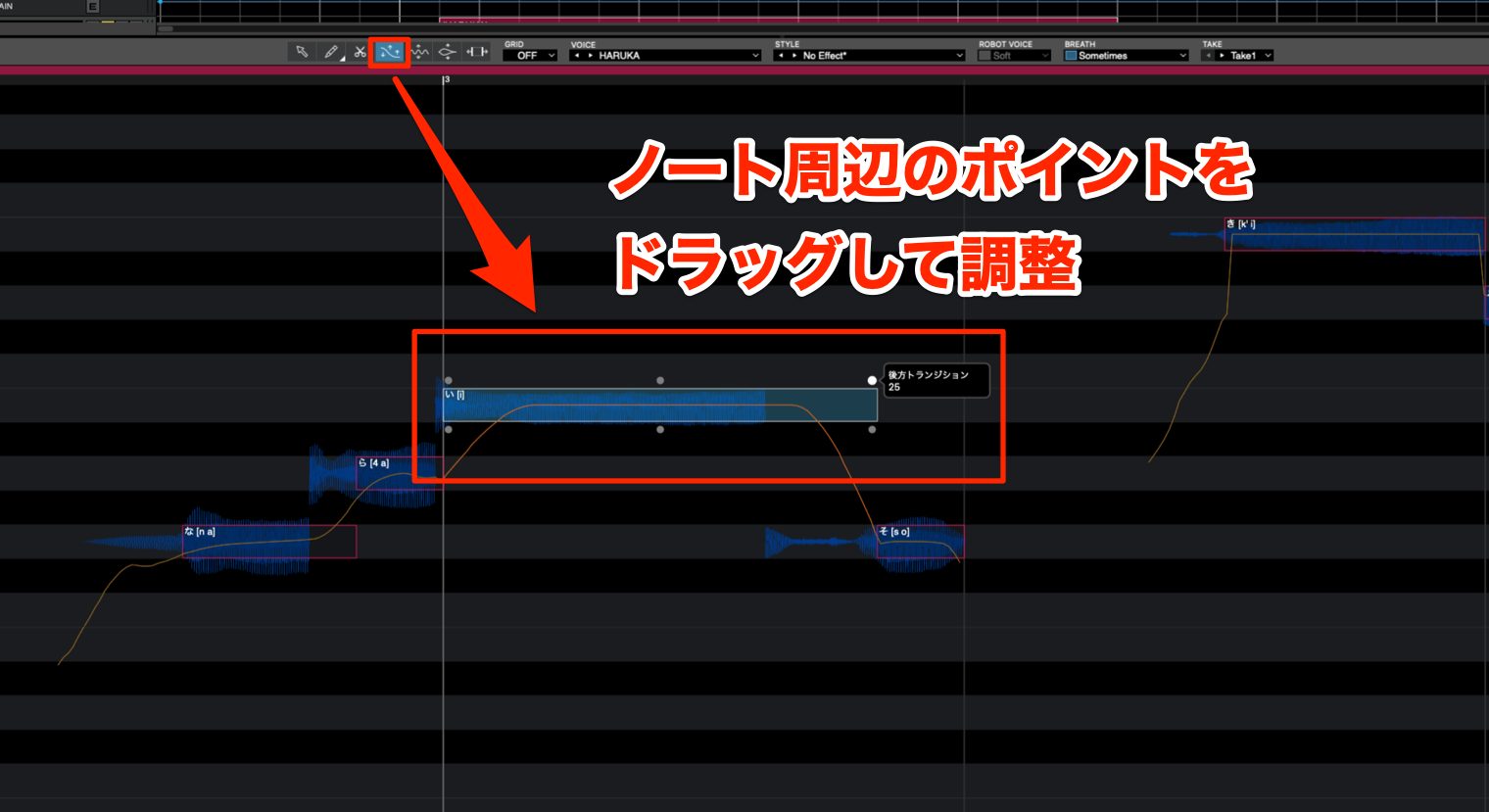

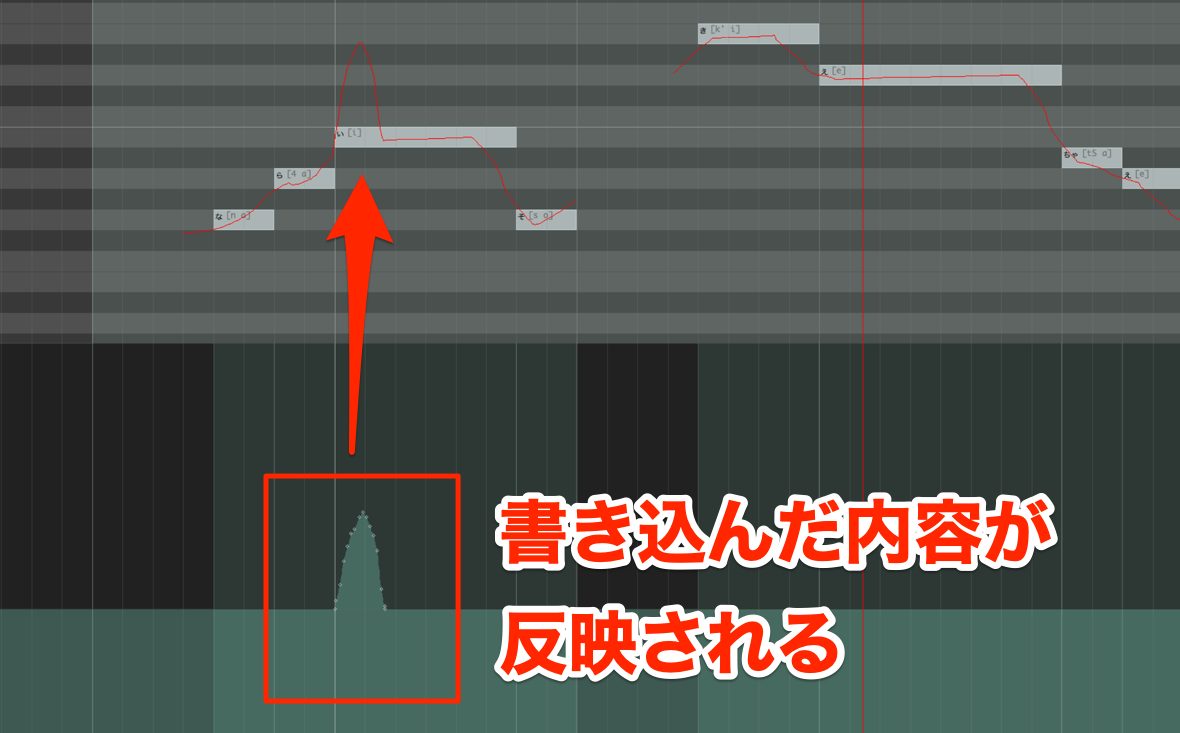

ピッチ編集の行いやすさ

ピッチの動きに対しての編集を加える際の比較を行います。

VOCALOID 6は【ピッチツール】を使用して、ノートのポイントをドラッグ&ドロップする形でとても直感的です。

Piapro Studio NT/Cevio AI/Voisona /Synthesizer Vの4製品は、ピッチラインに対して直接ペンツールでラインを書き込みます。

Piapro Studioはピッチベンドレーン、もしくはポルタメントを編集する形です。

直接ピアノロール上で調整ができないため、直感性は他製品に劣ってしまいます。

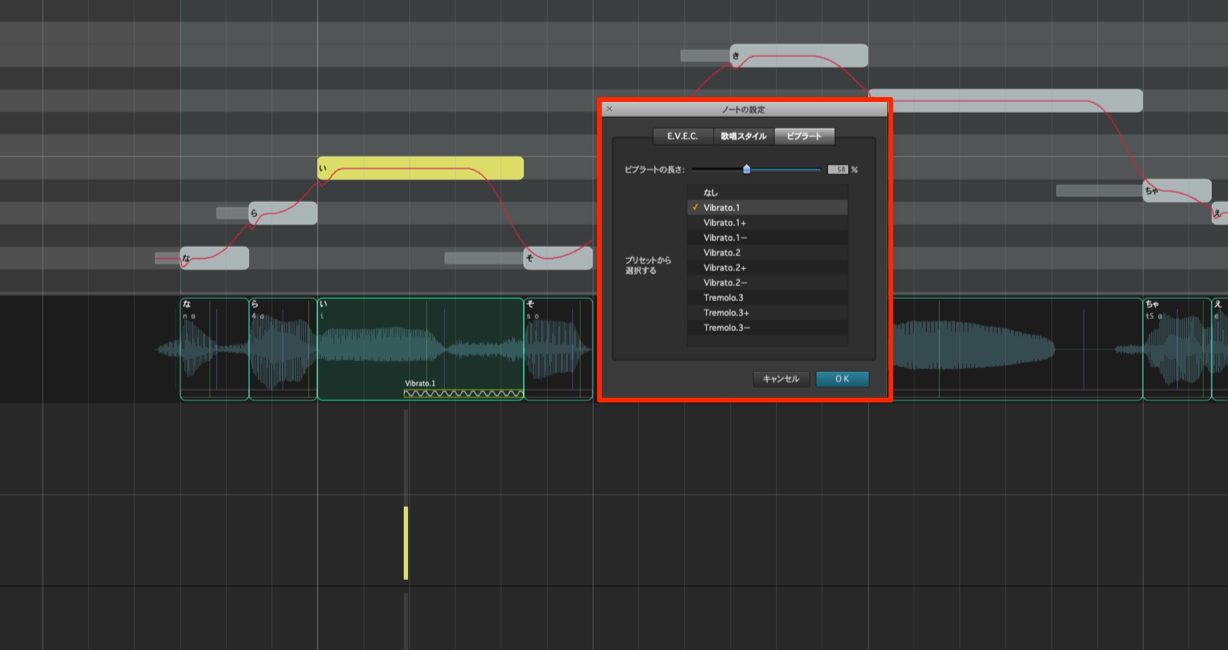

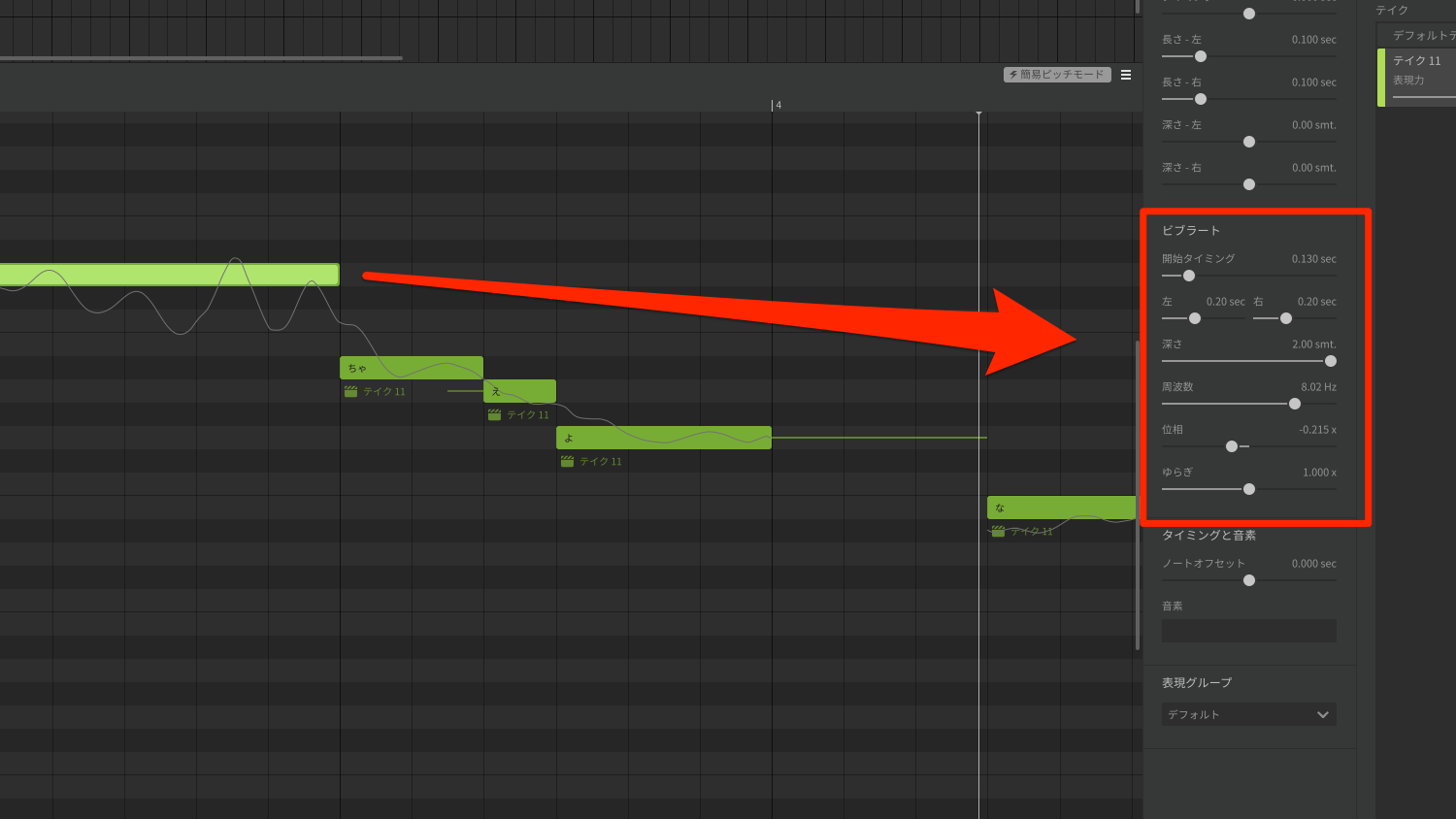

ビブラート編集の行いやすさ

ビブラートは歌にニュアンスを加えるための代表的な奏法です。

使用する機会が多い機能だからこそ、編集のしやすさが重要となります。

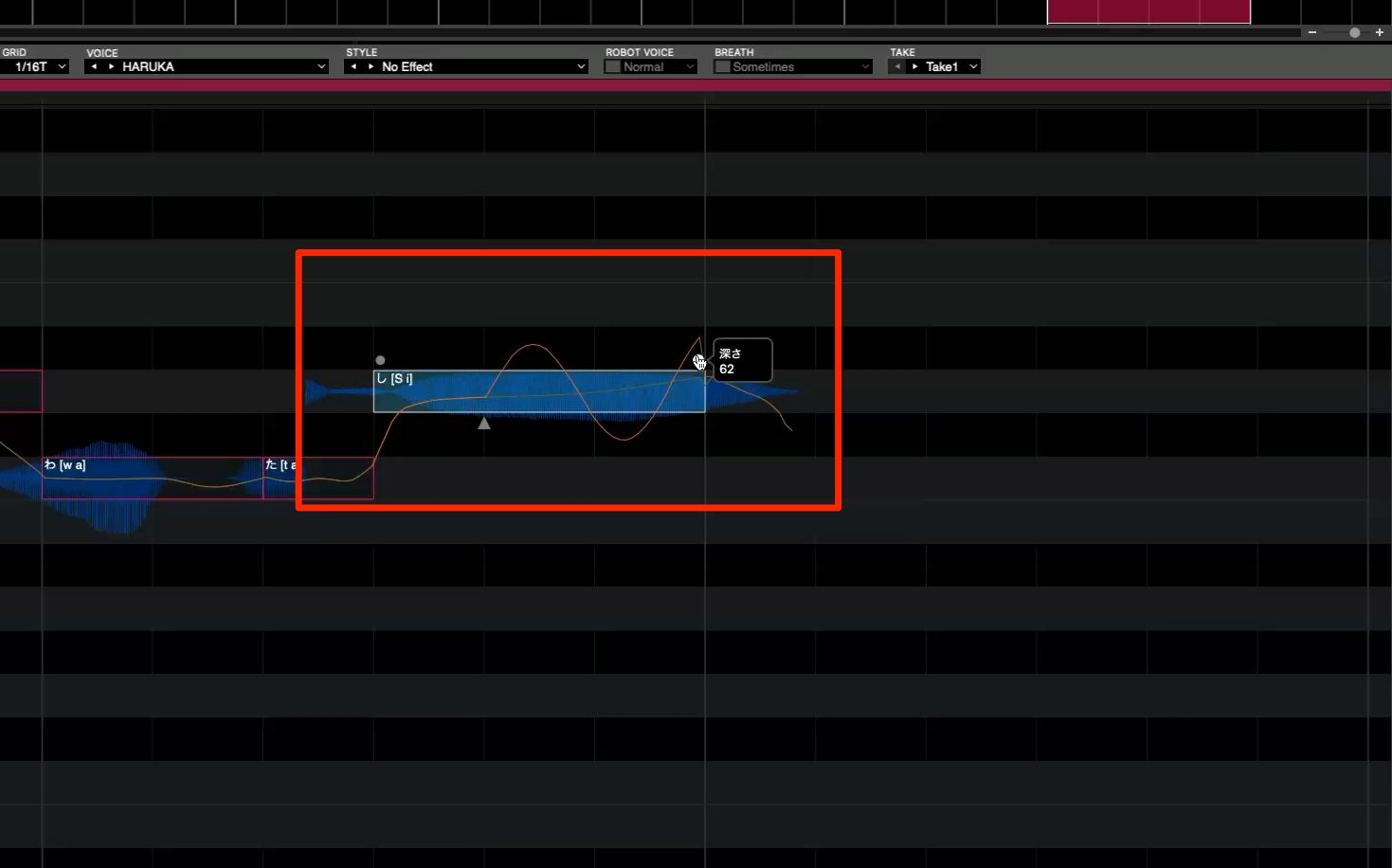

VOCALOID 6は【ビブラートツール】で揺らぎの深さ/速さ/開始ポイントをコントロールできます。

入力されたノート上から編集でき、設定後はピッチラインに適用度合いが反映されるためとても直感的にコントロールできます。

Piapro Studio NTは、揺らぎの深さ/速さ/開始ポイントをコントロール可能です。

ただ、ビブラートを適用した際のピッチ変化が、ピッチカーブへ反映されません。

サウンドを聴きながら調整を行う必要があります。

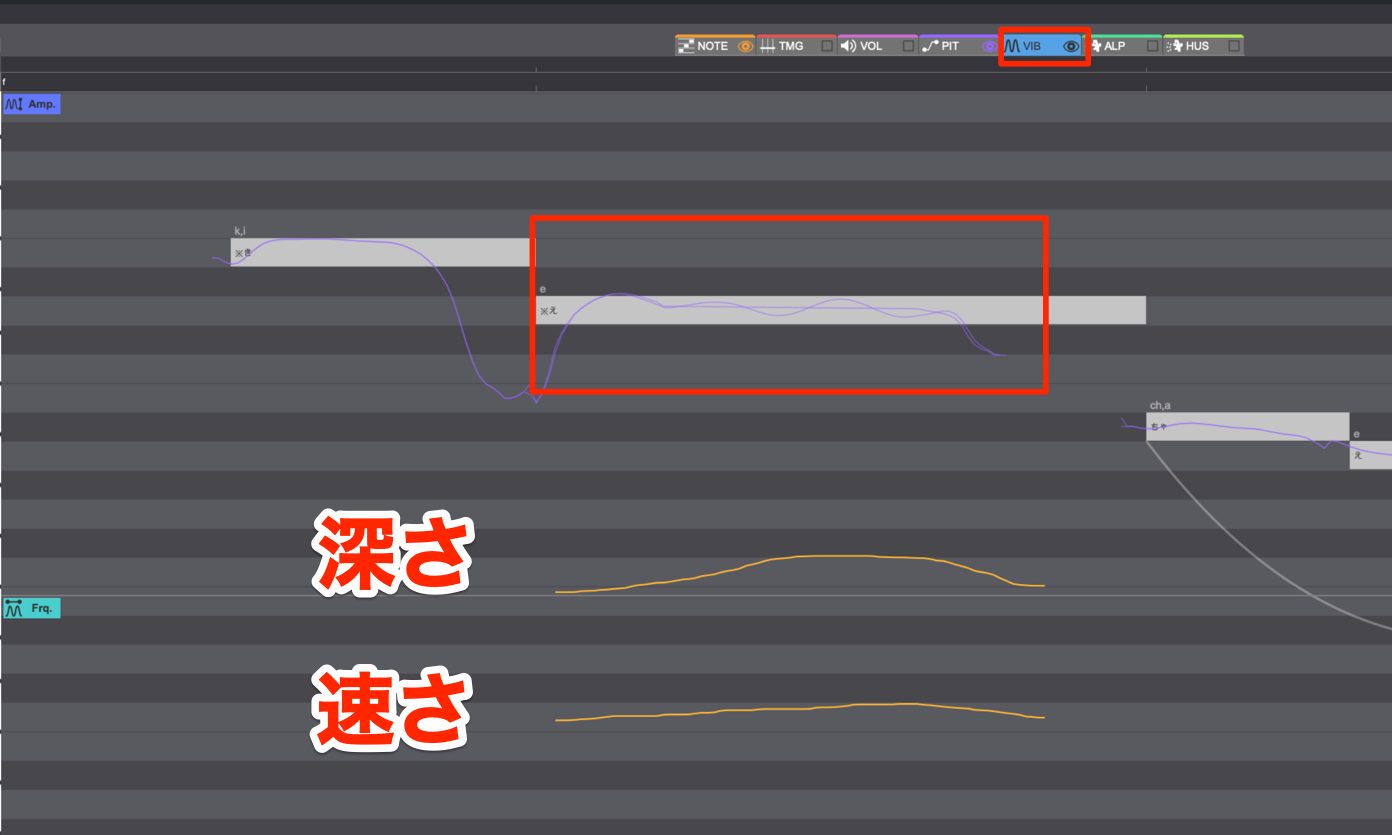

Cevio AIは深さ/速さの度合いをオートメーションで自由に書き込むことができます。

ノートの出だしのみに瞬間的にビブラートを掛ける、などの細かな制御が行えますが、ペンツールでラインを書き込むという操作が必要で操作は難しいと言えます。

VoiSonaのビブラート機能はCevio AI同様の【Detailed】という編集モード以外に、【Simplified】と呼ばれる、よりシンプルな操作性のモードが用意されています。

Simplifiedでは揺らぎの深さ/速さ/開始ポイントを一元的にコントロール可能です。

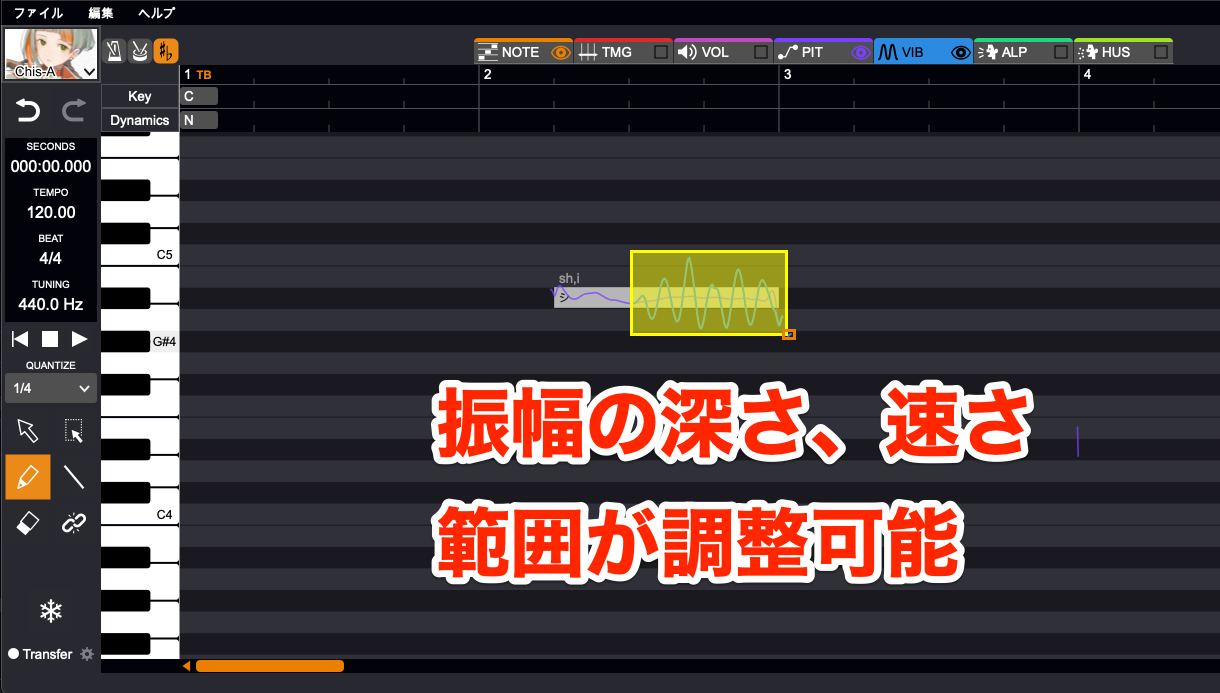

Synthesizer Vは、揺らぎの深さ/速さ/開始ポイントの他に【位相】や【左右パラメーター】を使用して細かなビブラートニュアンスを作ることができます。

細かな追い込みができますが、パラメーターが多いためビギナーの方には難しく感じられるかもしれません。

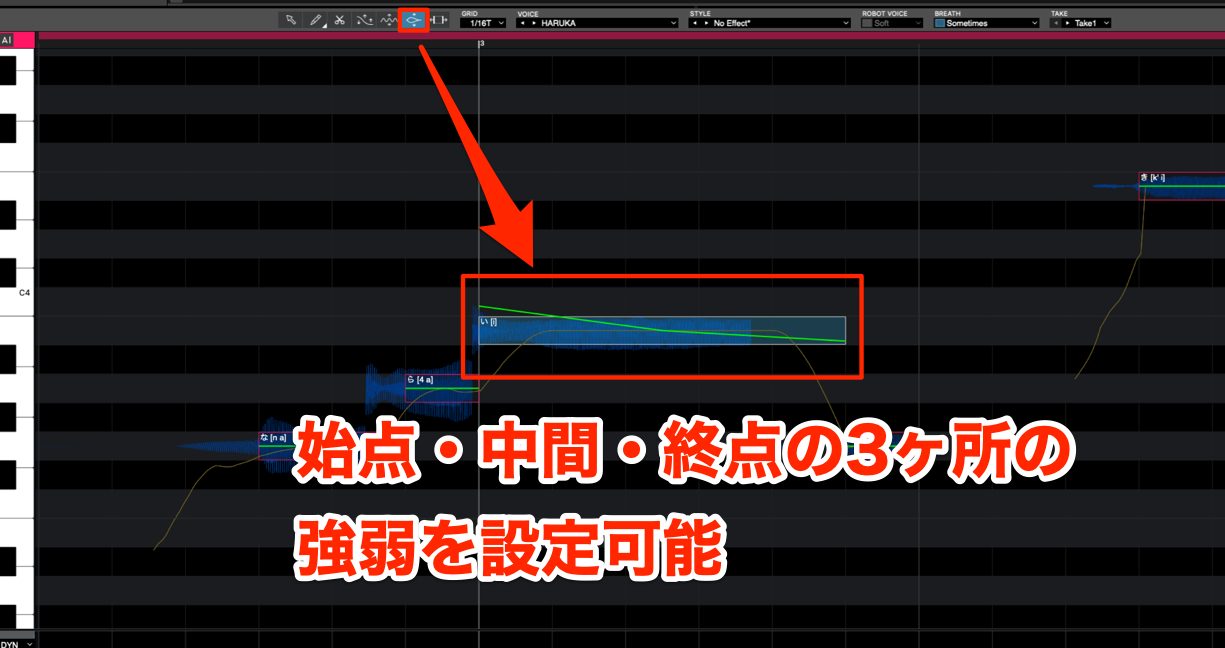

声の張り調整

人間の歌唱における強弱は、音量だけではなく声色も変化しています。

この「声の張り」のコントロールを比較します。

Piapro Studioは声の張りに関するパラメーターは存在しません。

残りの5製品を確認します。

VOCALOID 6は【エクスプレッション】機能を使用して、各ノートの始点/中間/終点で音量と張りを調整できます。

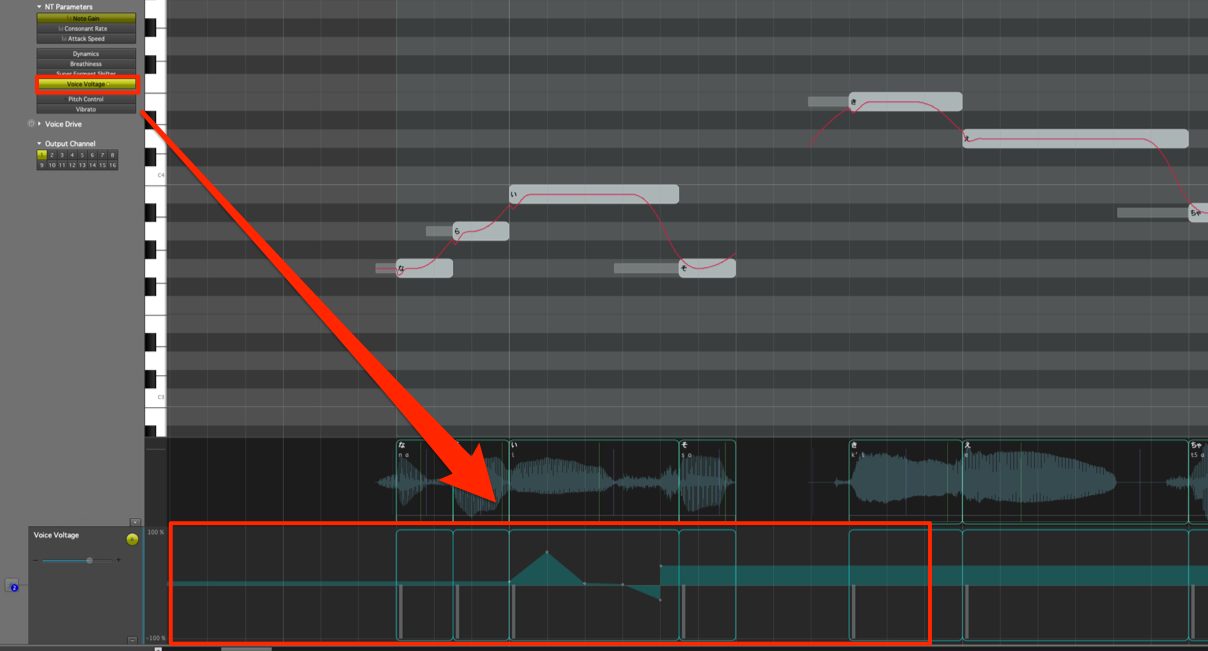

Piapro Studio NTは【Voice Voltage】機能を使い、オートメーションを書き込むことで細かく変更できます。

CevioAI & VoiSonaの2製品は、【Dynamics】へ強弱記号を入力して、ノート単位の変更ができます。

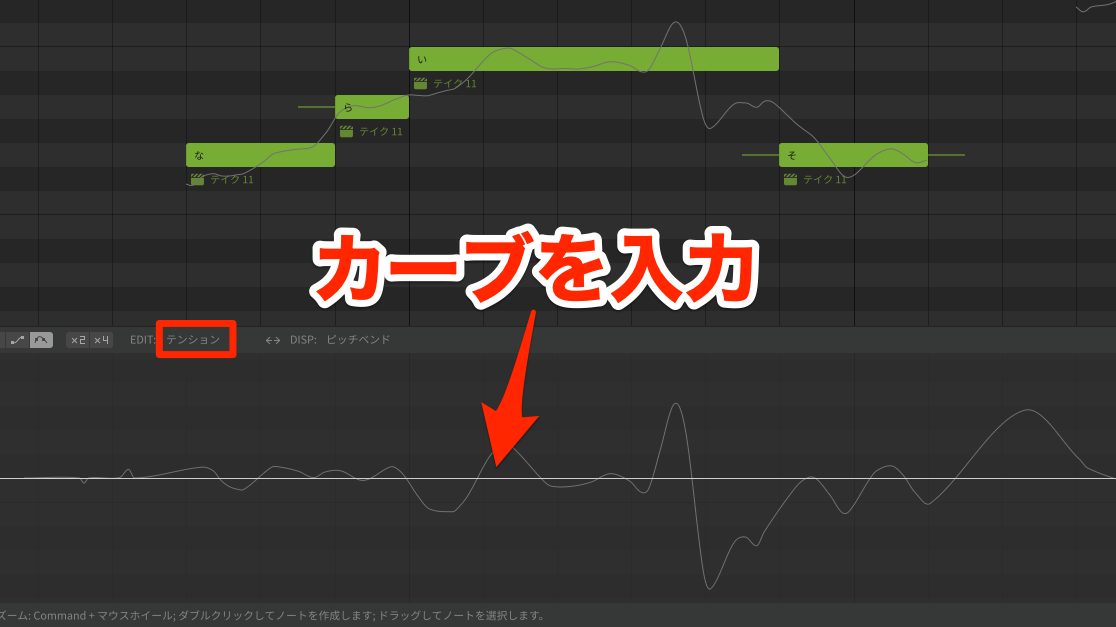

Synthesizer Vは【テンション】パラメータのオートメーションを書き込むことで、細かく変更が可能です。

より細かなエディットを求める場合は、【Piapro Studio NT】【Synthesizer V】

手軽さでは【VOCALOID 6】【Cevio AI】【VoiSona】がお勧めです。

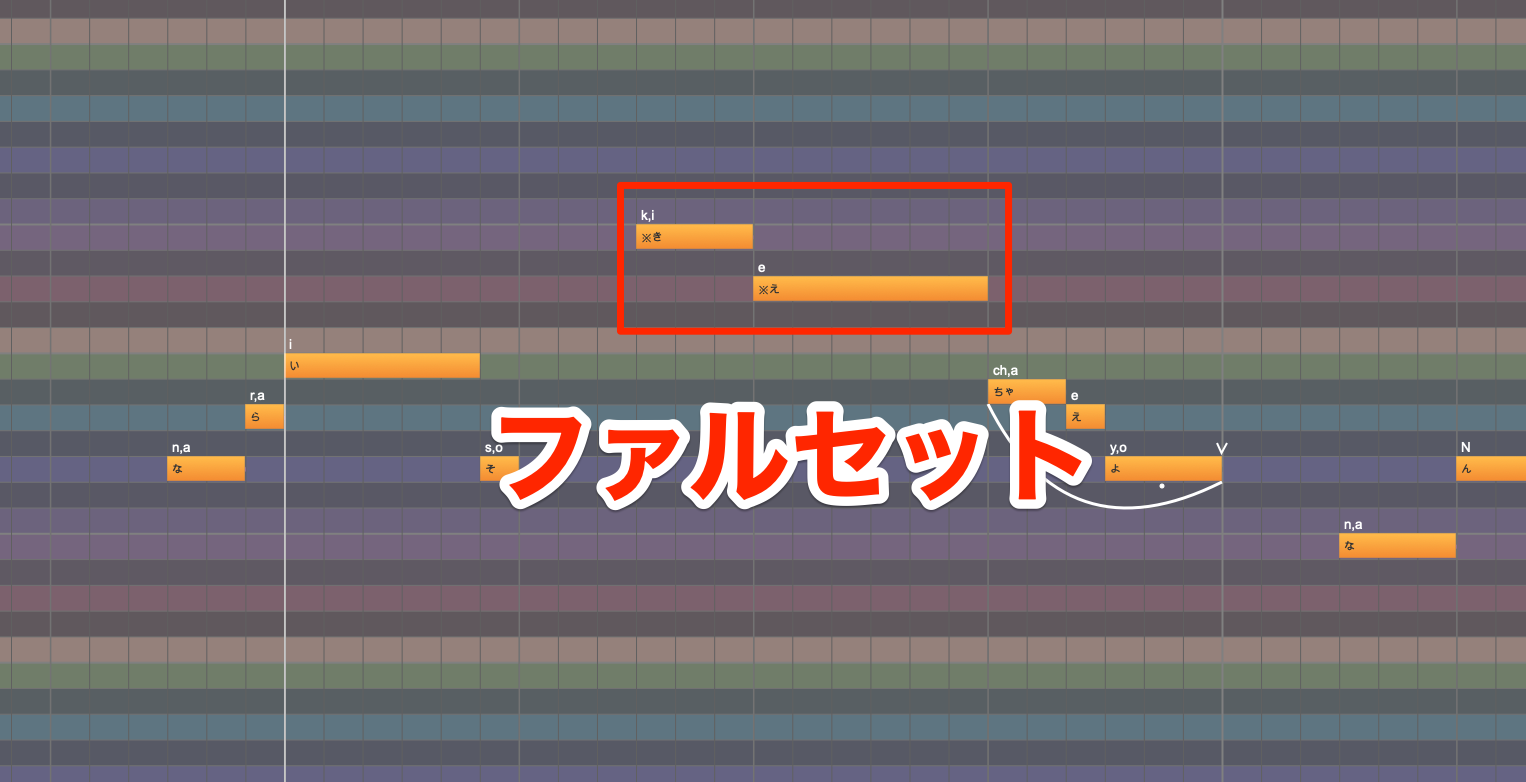

ファルセット機能

ファルセットもボーカル表現として欠かすことのできない要素です。

特定のノートに対して可能/不可能な製品があります。

【Cevio AI】【VoiSona】は歌詞の手前に「※」を追加することで、ファルセットが適用されます。

【Synthesizer V】は現在発売されているAIライブラリで使用できず、対応ライブラリが限定されています。

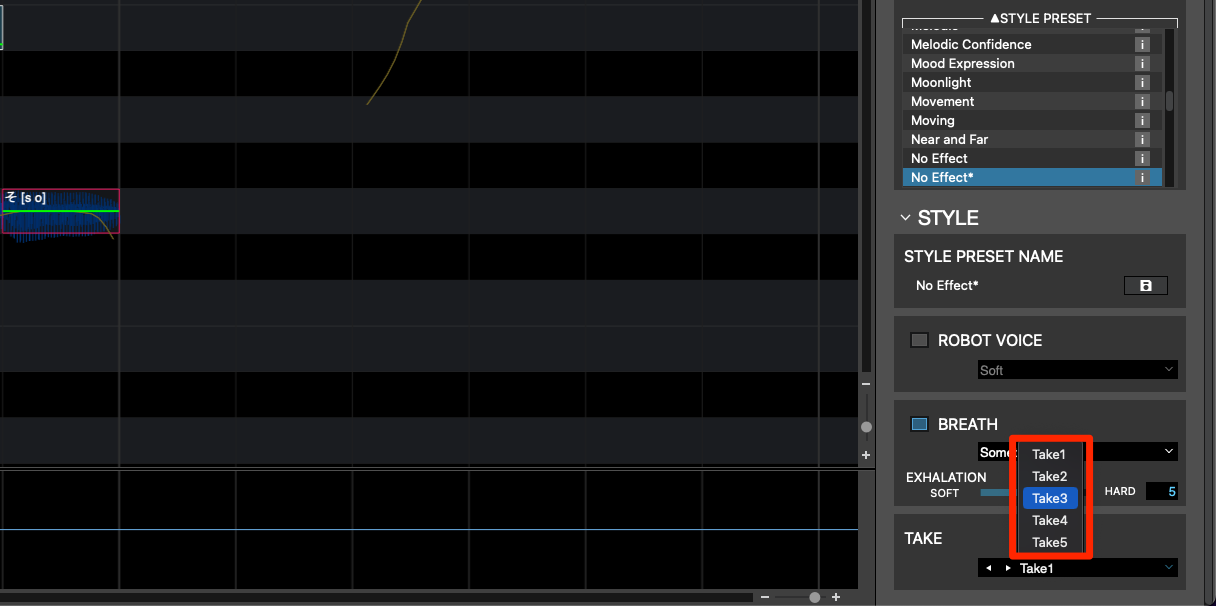

ダブリングの行いやすさ

複数テイクのパンニングを左右に振り分けてステレオ感を演出するテクニックです。

各テイクのピッチ/タイミングの変化を生み出す機能を確認します。

VOCALOID 6は【テイク】と呼ばれる機能があり、1トラックを作成すると自動的に5パートの歌唱データが生成されます。

各テイクはタイミングやピッチが僅かにズレており、これらを重ねて使用すると簡単にテイクへ厚みを与えることができます。

また、それぞれのテイクのパンニングを変更するとステレオ感のあるコーラスやハモリを作成できます。

特徴的な独自の機能について

VOCALOID 6に含まれる【Vocalo Changer】は人が歌ったオーディオファイルの内容をボーカロイドの声に差し替えることができるというユニークな機能です。

下記にボーカルサンプルを用意しました。

元のボーカルトラックと、Harukaに歌声を変更したサウンドです。

▶︎元のボーカルトラック

▶︎Vocalo Changerを使用したトラック(Haruka)

【CHANGE PITCH】を変更することで、女性→男性 / 男性→女性という場合も自然に響く歌声を作ることができます。

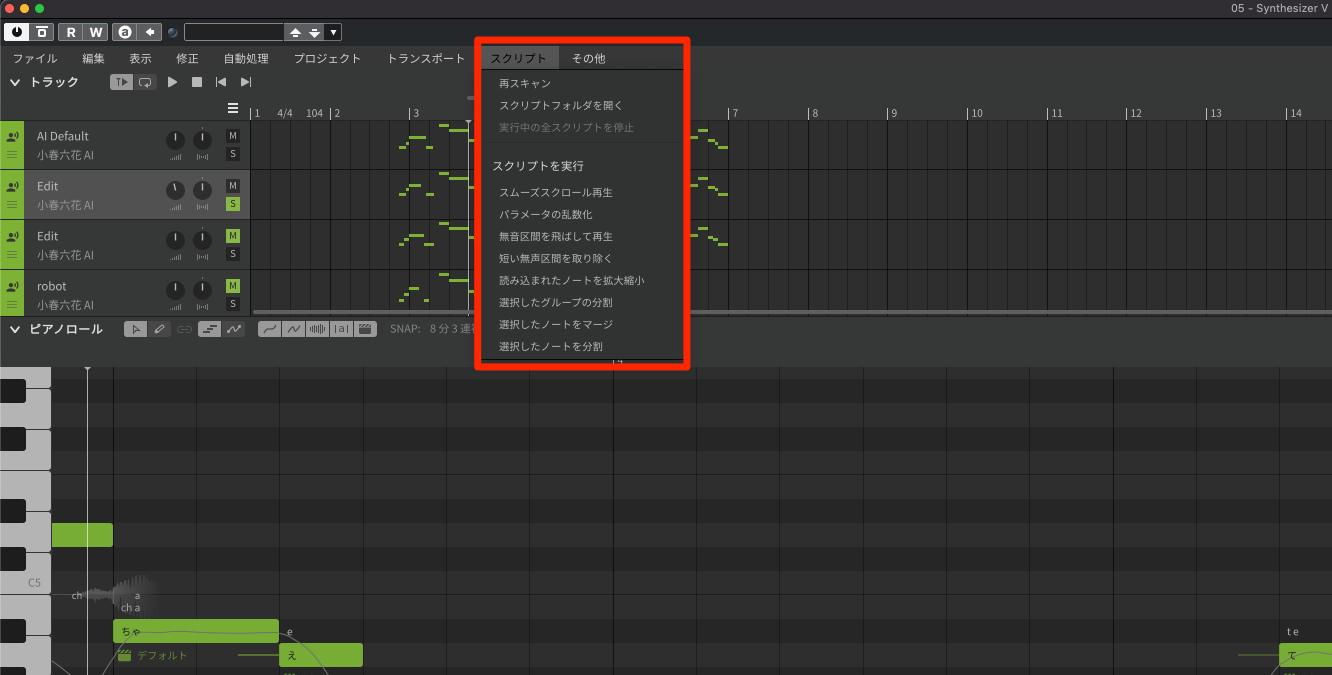

Synthesizer Vは、Java scriptによる機能拡張を行うことができます。

作業効率を高めたり、特殊な歌い方を作るなど、Synthesizer Vの可能性を更に広げることができます。

いかがでしたでしょうか?

音声合成ソフトと言っても製品ごとにかなりの違いがあるということを感じていただけたかと思います。

特にAI機能が登場したここ数年の進化は目を見張るものがあります。

労力を最小限に抑えて、より人間に近いニュアンスを生み出してくれる製品も多いのも嬉しいですね!

これから導入を検討されている方は、ご参考にしていただけましたら幸いです。

歌声合成ソフト最新4製品の比較

VOCALOID 6、Piapro Studio、Cevio AI(VoiSona)、Synthesizer V

これら製品について細かく掘り下げ、製品購入の指針となる内容を目指しますので、ぜひ最後までご覧ください!

動画:https://t.co/ESBuaeJmCi記事:https://t.co/gzEMV9fBch#ボカロ #VOCALOID #DTM pic.twitter.com/BDJUQU5S2c

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) December 16, 2022