Cubase Pro 10.5 で作る 「SYNTHWAVE」 4. 各トラックのミキシング

付属エフェクトを活用してサウンドの課題を最適化する

Cubase Pro 10.5 で作る 「SYNTHWAVE」 第4回目は各トラックのミックステクニックについて解説を進めていきます。

ここでは下記項目の改善を行っていきたいと考えています。

- キックとベースの存在感を高めたい

- 低域全体をスッキリと聴かせるための最適化

- シンセトラックへ広がりを与える

- スネアに迫力を与え、音像に広がりを与える

それでは解説へ入っていきます。

「SYNTHWAVE」各トラックのミキシング

キックトラックのポイント

まずはキックトラックから処理を行います。

現状のサウンドは、低域成分が少ないためどうしても軽く感じられます。

この点をEQで処理していきましょう。

Cubase Proには様々な種類のEQが付属しますが、トラックの「e」ボタンから使用できる、チャンネルEQを使用します。

まずは低域のピークとなる「50Hz」を持ち上げて、サウンドに重みを与えます。

この後に必ず行っておきたいキックとベーストラックのマスキング処理を行います。

【比較チャンネルを選択】をクリックすることで、対象となる他トラックを選択できます。

ここでBassトラックを選択します。

スペクトラルを比較し、ベースと重なりが大きく出ている帯域を確認します。

「80〜110Hz」あたりにベースのピークが存在しているため、キックはこの帯域を落としてベースサウンドをスッキリと聴かせます。

膨らんで聴こえていた低域をスッキリさせることができました。

低音の存在感は感じられますが、もっとシャープな印象にしたいと思います。

このようば場合は中域を落とす手法が有効です。

元のスペクトラルにもくぼみのある「700Hz」あたりの成分を強く抑えました。

ベーストラックのポイント

次に印象が薄いと感じるベーストラックへ存在感を加えていきます。

ボリューム感はちょうど良いと思っていますので、このボリュームを変えずに存在感を高めていきたいと考えています。

このような際は、歪みエフェクトで倍音成分を加える/定位を広げるというテクニックが有効です。

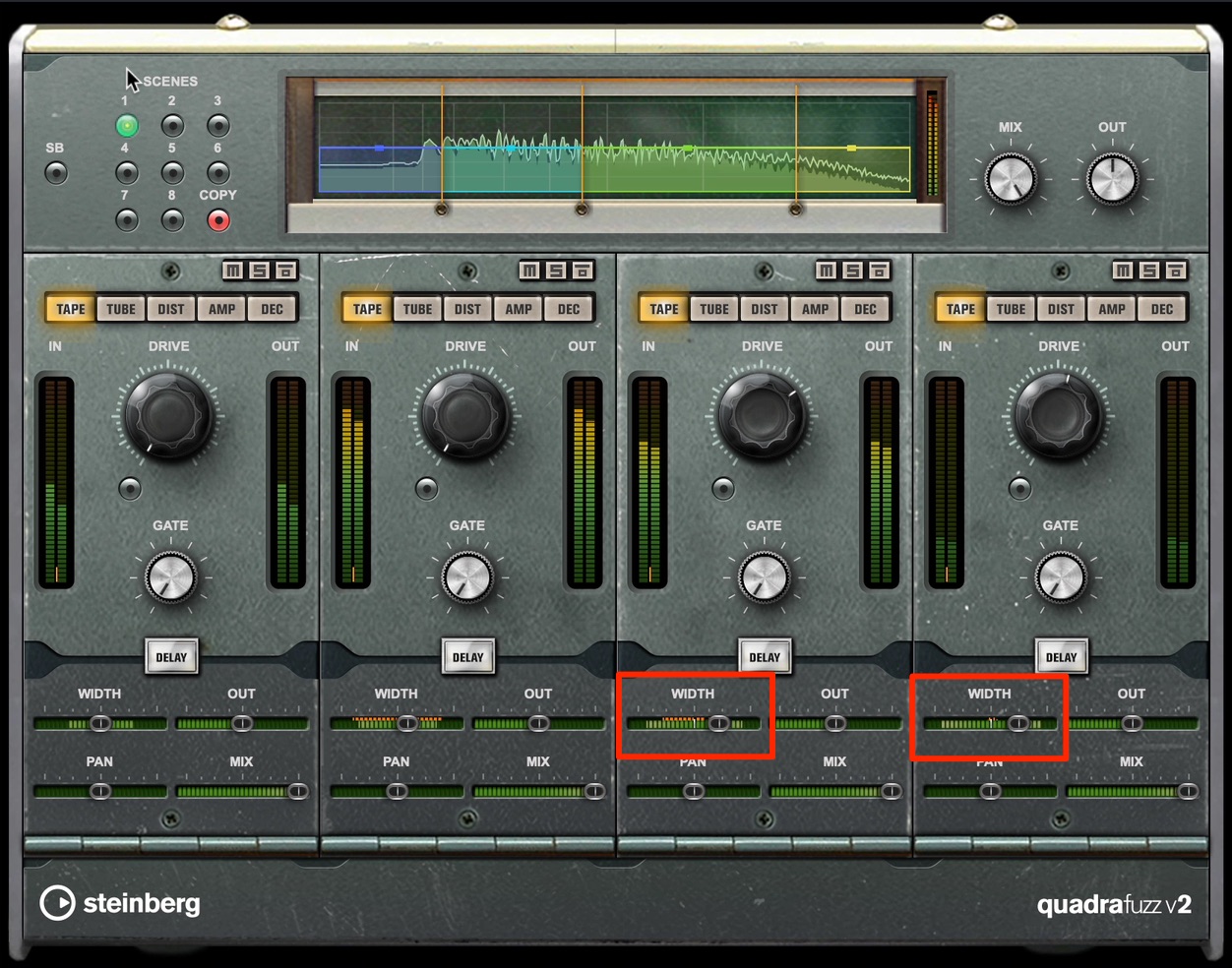

これを同時に行えるエフェクトが「Quadra Fuzz」です。

2つの低い帯域はバイパスし、上2つの帯域へ歪みを加えます。

中高域をより強く聴かせたいため、「TAPE」よりも癖の強い「TUBE」を選択します。

サウンドを確認しながらドライブ量を調整してイメージに近づけるよう設定します。

Quadra Fuzzの各バンドには「WIDTH」が設定でき、定位の広がりをコントロールできる便利機能も備わっています。

低域は広げずセンターでタイトに聴かせて、中高域の定位のみに広がりを与えることで、楽曲全体がワイドに響く形を生み出すことができます。

シンセトラックのポイント

このQuadra Fuzzをコードトラックにも適用します。

ベース同様に低域側の広がりは控えめに設定し、中高域を中心とした広がりを加えます。

また、ベース同様に中高域に歪みを加えます。

単体で聴くと少し歪み成分が強すぎるように聴こえますが、楽曲の中では程よく抜ける絶妙なサウンドになります。

スネアトラックのポイント

最後はスネアサウンドを調整します。

楽曲は全体的にトラック数が少なく、定位的な隙間が多く感じられます。

これをスネアの定位を広げて補っていくという考え方で処理を行います。

まずは「Frequency」使用して、より太い印象となるよう調整を行います。

スペクトラムを確認すると、使用しているサンプルは「150Hz」にピークがあります。

この部分を持ち上げることで、楽曲の中で更に主張を高めることができます。

少しサウンドの輪郭がぼやけているように感じましたので、中域を下げてドンシャリ気味のサウンドに仕上げます。

使用していないバンドゲインを上げて、不要と感じる周波数を探します。

イメージに近づいてきましたが、高域付近に耳に刺さるようなピークを感じます。

「Auto Listen for Filter」を点灯させることで、設定してる周波数のサウンドのみをモニタリングすることが可能です。

サウンドを聴きながらポイントを見つけて、カットを行います。

これでEQ処理を終えましたので、次は「cloner」を使用して定位をワイドに広げます。

clonerは最大4つのショートディレイを使用して、定位の広がりを加える頼もしいエフェクトとなります。

各ディレイに対してピッチ・タイミングを調整できるだけでなく、HUMANIZE機能で設定をランダマイズ化できます。

人工的な雰囲気が軽減され、自然な広がりが加わります。

よりナチュラルに聴かせるため、「VOICES」を「2」に設定し、ミックスバランスを原音よりに設定します。

「SPATIAL」からスネアをどこに配置させるか?を指定します。

最後に楽曲の中で奥行きを演出したいため「リバーブ」を加えます。

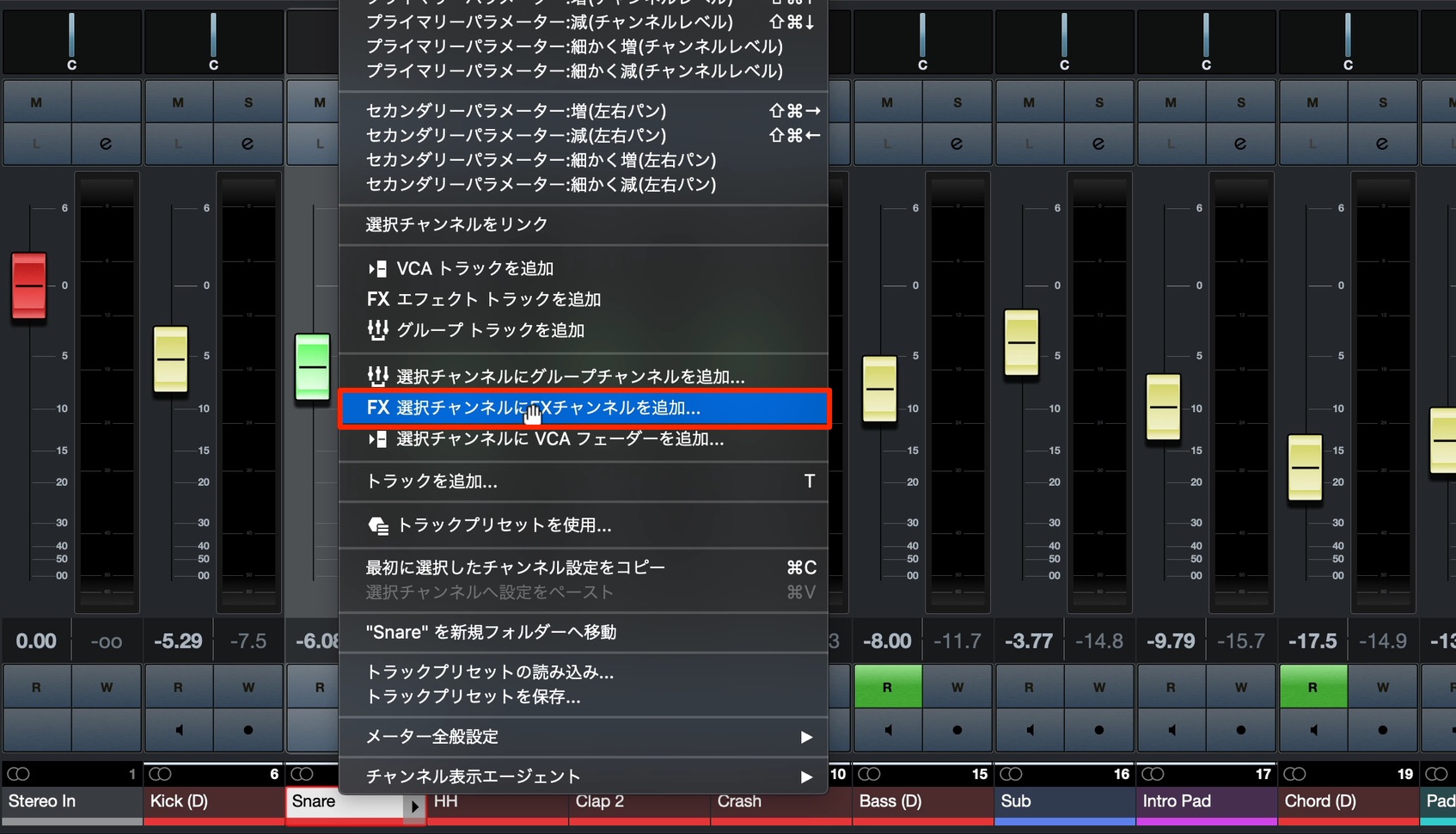

右クリックメニューから「選択チャンネルにFXチャンネルを追加」を選択し、「Reverence」を立ち上げます。

ここではリバーブによる広がりは与えず、奥行き感のみが欲しいと思っています。

このような場合は「Plateリバーブ」がおすすめです。プリセットから【Dub Plate】を選択します。

プリセットのままでも良いのですが、試しに少しLateリバーブの長さを短くしてみましょう。

このLateリバーブが途中で途切れた響きは、80年代に流行したゲートリバーブといわれるものです。

最後にもう少しリバーブ成分の響きをセンターに寄せたいと感じましたので、リバーブの後ろに「Stereo Enhancer」追加します。

この値を下げ自然な広がりになるよう調整するだけです。

このようにリバーブの前後にエフェクトをインサートして、リバーブの響きのみに変化を加える手法はよく用いられます。

このStereo Enhancer以外にもEQやコンプ、サチュレーション、モジュレーション系エフェクトなども有効です。

エレクトロ系楽曲のミキシングでは、様々な方法を用いて左右に広げる、また広がりをコントロールするテクニックが頻繁に用いられます。

いかがでしたでしょうか?

少しの工夫、最適化でサウンドが大きく引き締まることを感じていただけたと思います。

様々なジャンルで使用できますので、ぜひ制作へ取り入れてください。

次回はボーカルトラックに対してミキシングを行います。

ボーカルトラックをどのように処理していくのか?お楽しみにしてください!

Synthwaveの作り方、第4回目。

Cubase付属エフェクトを活用したミキシングのコツ【目次】

・KickとBassの存在感を高めたい

・低域全体をスッキリと聴かせたい

・Snareに迫力を与え、音像に広がりを与えたい

などの改善を行っていきます。詳しくはコチラ:https://t.co/kS7MHCAFYw pic.twitter.com/oO2X4fNesz

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) July 17, 2020

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa