Future Bassの作り方 Razorを使用したバッキングの打ち込み・サウンドメイキングについて 2

Future Bassのバッキングの打ち込み・サウンドメイキングについて

前回までの記事で、ドラムおよびベーストラックの打ち込みおよびコード進行の例をご紹介してきました。

今回は、Razorを使ったバッキングトラックのサウンドメイキングをご紹介致します。

最初にユーザープリセットを作成する必要があります。

詳細は以前の記事「Razor ユーザープリセットの準備」をご参照ください。

下図の「1~5」の順番で調整していきます。

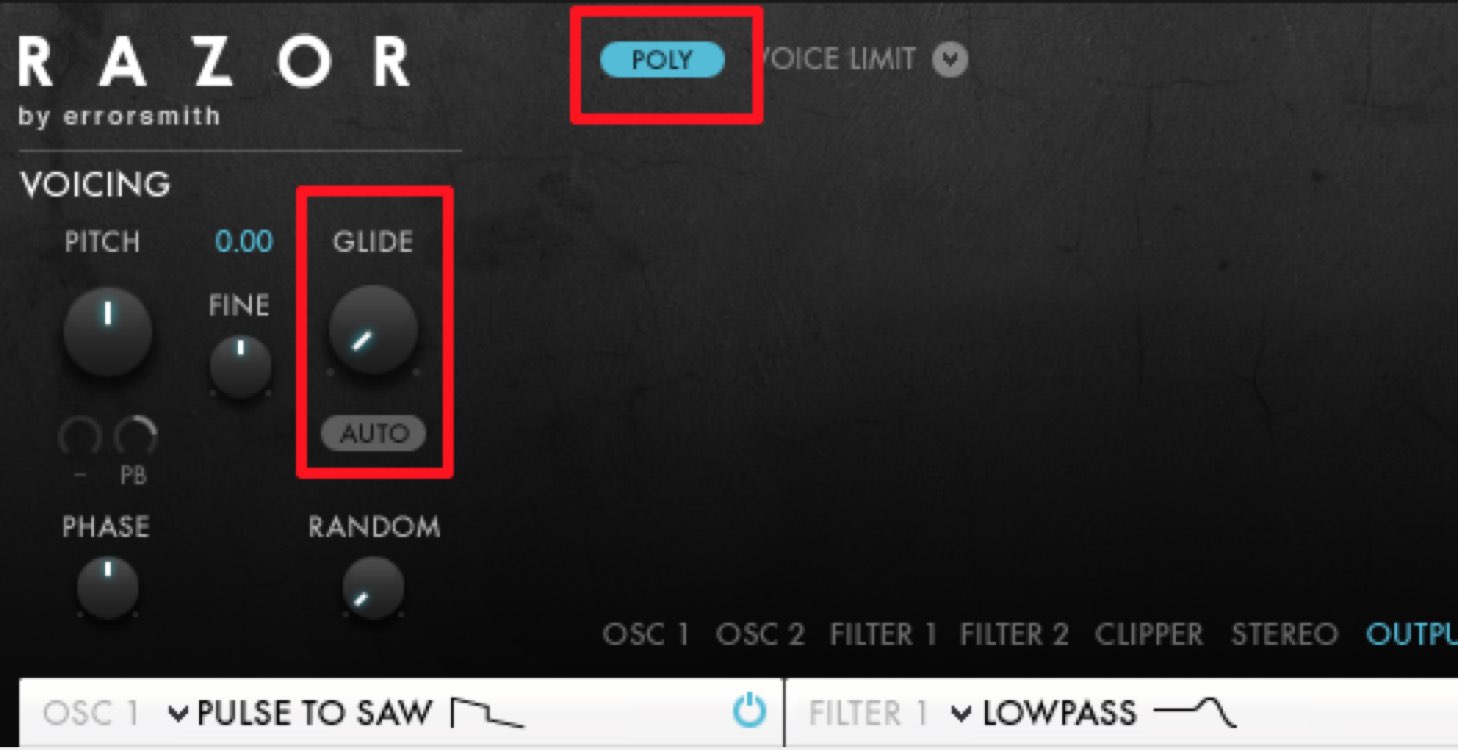

1 ボイシングセクション

ストレートに前面に押し出すようなイメージで作っていきたいと思います。

「GLIDE」は「0」とし、「AUTO」ボタンをオフにします。

また、和音で演奏できるようにモードを「MONO」から「POLY」に切り替えます。

サウンドはこのようになります。

「サビ」の部分を、ベースをミュートした状態で鳴らしています。

2 オシレーターセクション

オシレータのセクションを調整していきましょう。

「OSC 1」の隣、「PULSE TO SAW」をクリックし、オシレータを変更します。

「PULSE WIDTH」を選択してみましょう。

「PW」を「0.4」に変更します。

下の「-」部分をクリックし、「LFO1」を選択し、モジュレーションのアマウント(かかり具合)を「20」に設定します。

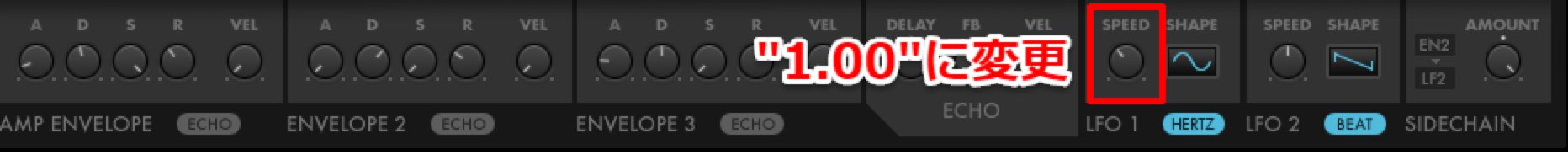

先ほど「PW」にアサインした「LFO1」の周波数を「1.00」に調整しました。

ここまでで、サウンドはこのようになります。

続いて他のパラメータを変更していきます。

ボリュームのエンベロープを100%反映させるため「AMP=0」とし、その下のグレーの円の部分で「AMPLITUDE ENVELOPE」を選択したのち、アマウント(エンベロープのかかり具合)を「100」としています。

また、「COLOUR=1.4」としました。

つぎにエンベロープを設定します。

バッキングとしての音作りたいので、アタックを短く、リリースが少しあるイメージで行います。

それぞれの値を「A=-12/D=50/S=0.9/R=55/VEL=0.4」としました。

ここまでのサウンドはこのようになります。

次に、「OSC2」を追加してみましょう。

電源ボタンをクリックし、左のオシレータ選択ボタンから「DUO SAW」を選びます。

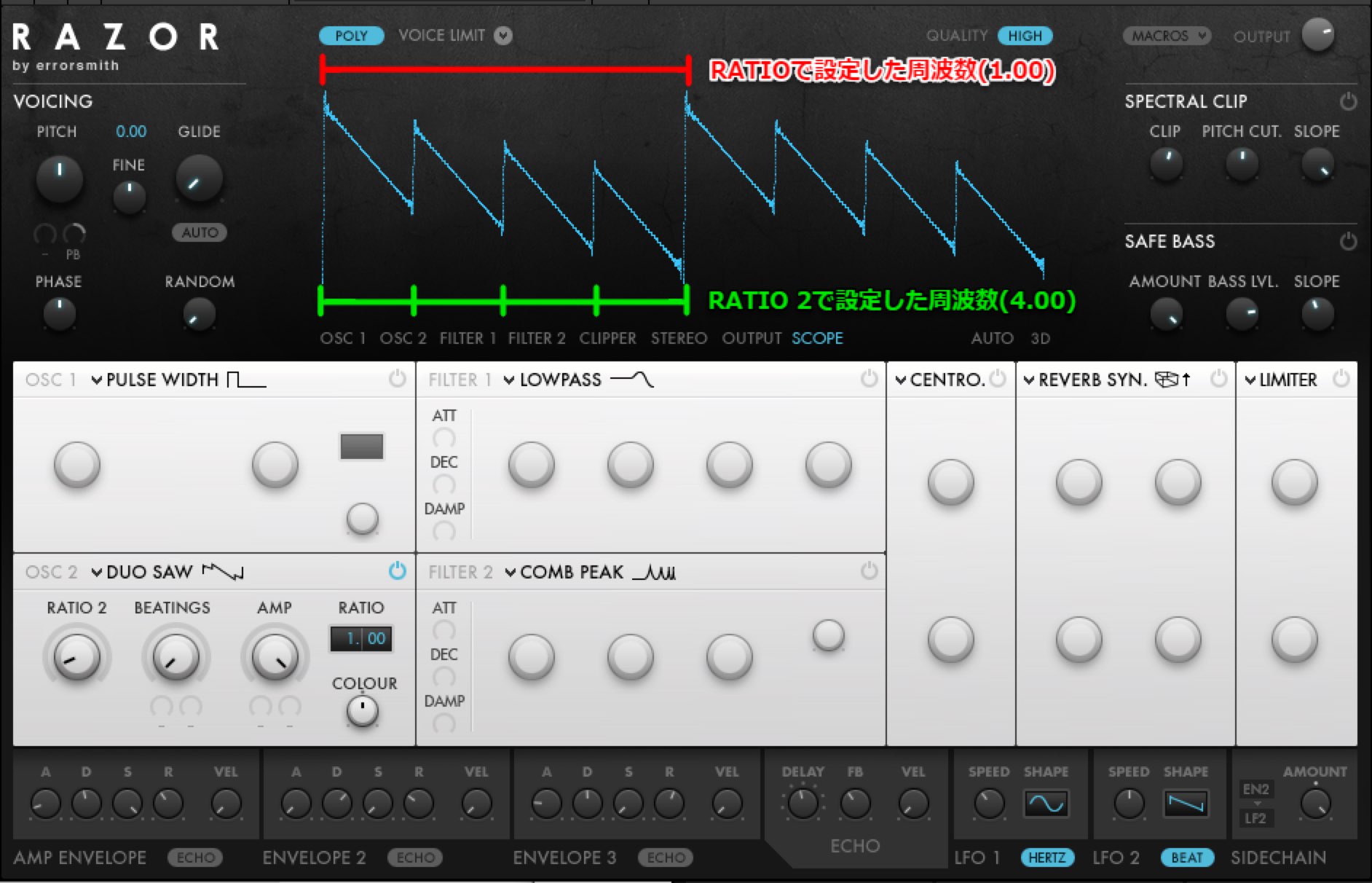

この「DUO SAW」は、三角波が重なったイラストが示すように、二つの三角波が同時になるようになっています。

ひとつのオシレータセクションで二つのオシレータを扱うことができるので、これだけでもかなり複雑で豪華なサウンドメイキングができるといえるでしょう。

一つ目のオシレータの音程を「RATIO」で決定し、二つ目のオシレータの音程を「RATIO 2」で設定します。

上の図はわかりやすく説明するよう、設定を変えた画面です。例えば、「RATIO=1.00/RATIO2=4」の場合は、一つ目のオシレータの音程はMIDIで受け取るノートのままで、二つ目のオシレータの音程は周波数を4倍したもの、すなわち2オクターブ上の音程になります。

「SCOPE」で確認してみると、二つのオシレータが設定通りに発音していることが分かります。

「BEATINGS」は、二つ目のオシレータにコーラスのような効果を与えるパラメータです。

「DUO SAW」のパラメータを変更しました。ここでは「RATIO2=1/BEATINGS=4/AMP=0/RATIO=3.00/COLOUR=1.4」としました。

続いて「AMP」パラメータに、「AMP ENVELOPE」をアサインしていきます。

「AMP」ノブの下の部分、「-」をクリックし、「AMPLITUDE ENVELOPE」を選択します。

モジュレーションのアマウントを「100」にします。

「AMP ENVELOPE」の値は先ほど設定したので、ここでの操作は不要です。

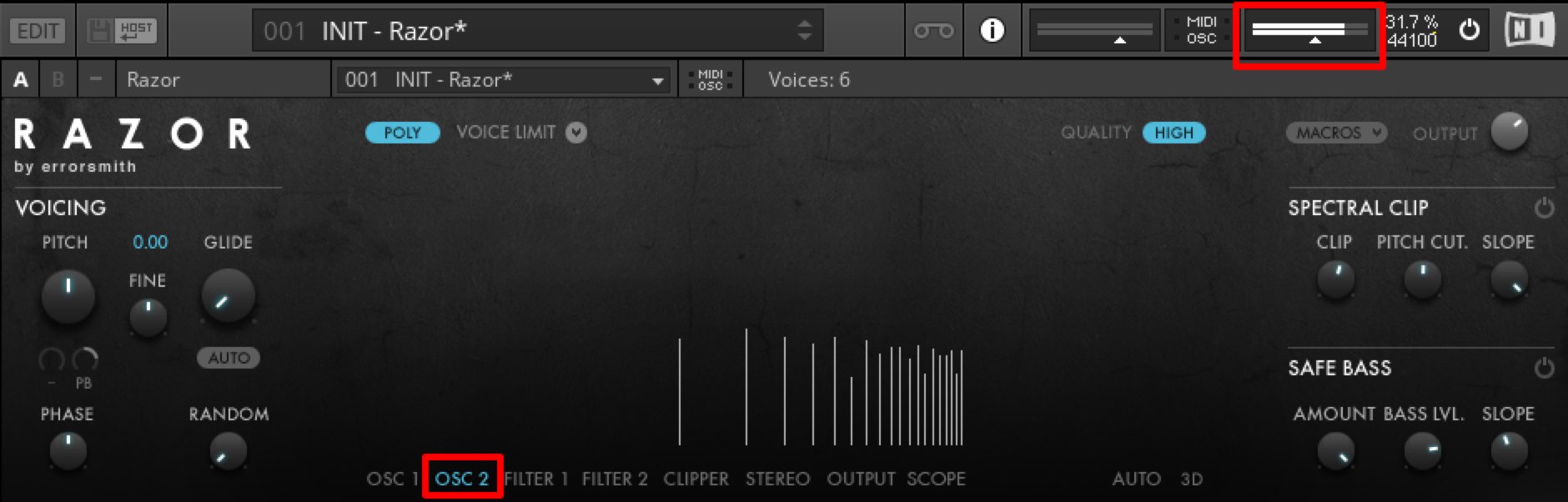

ここまでの音を確認してみましょう。なお、レベルが大きい場合などはクリップして音が割れてしまう恐れがあるため、右上のボリュームで調整します。

※音のスペクトルを確認するため、上の図では画面を「OSC 2」に切り替えています。

3 フィルターセクション

次にフィルターセクションを見ていきましょう。

今回もベースセクションと同様、二つのフィルターを使用します。

ここでは、「少しだけフィルター感とざらつきのあるサウンド」を想定しながらサウンドメイキングを行っていきたいと思います。

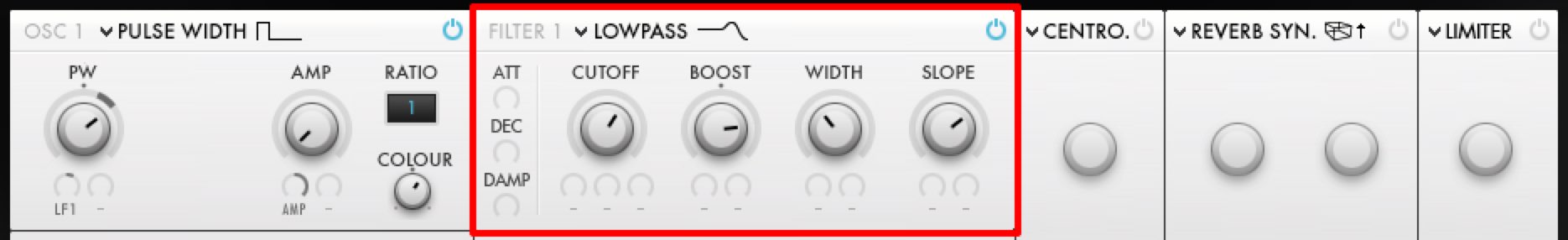

一つ目のフィルターは、イニシャルのプリセットにあらかじめ設定されている「LOWPASS」を使用します。

先ほど聞いたサンプル音源より、もっときらびやかさを出したいので、カットオフを開いて明るい印象のサウンドにしていきましょう。

ここでは、2つ目のエンベロープを使用して、カットオフを開く動きをさせようと思います。

ノブの設定をそれぞれ「CUTOFF=50/BOOST=0.15/WIDTH=18/SLOPE=-28」としました。

ここで「BOOST」とは、カットオフ周波数のポイントをどれだけブーストするかというパラメータとなり、マイナスの場合は低減されます。

「WIDTH」は、ブーストする箇所を、どれだけの広さにするかを決めるパラメータです。

「SLOPE」では、カットオフ周波数以上の音の減衰の程度を設定します。値が高いほど、極端な減衰になります。

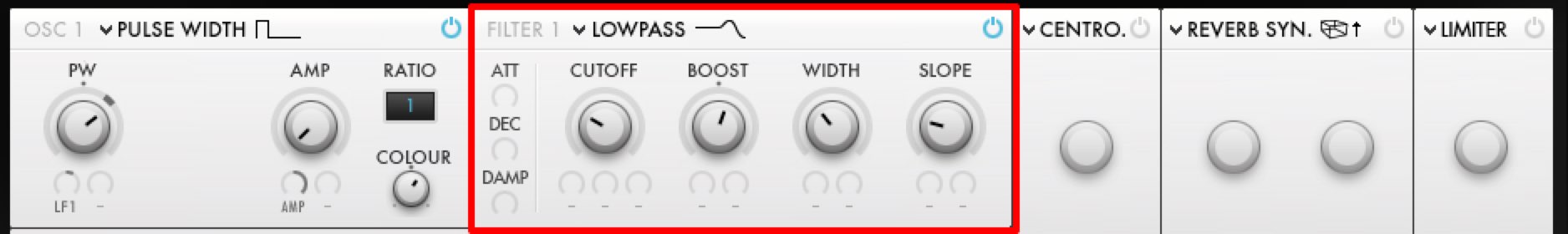

続いて、エンベロープをアサインしていきましょう。

2つ目のエンベロープを使用しますので、「CUTOFF」の下部、「-」となっている箇所をクリックし「ENVELOPE 2」を選択します。

また、エンベロープのアマウントを「100」に変更します。

つぎに「ENVELOPE 2」のパラメータを設定します。

「AMP ENVELOPE」同様、バッキングのイメージがあるため「A=0/D=45/S=0.8/R=45/VEL=0.8」とアタックが前に出るイメージで設定しました。

ここまでのサウンドはこのようになります。

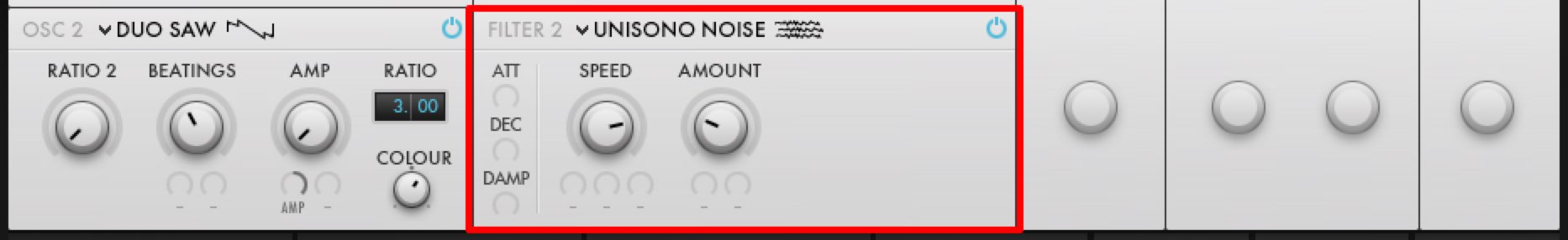

次に二つ目のフィルターを設定していきましょう。

フィルター感は先ほどのセクションで設定したので、ここではざらつき感を設定していきたいと思います。

セクションの右上、電源ボタンをクリックし、左のフィルターの名称を選択したのち、「UNISONO NOISE」を選択します。

このフィルターはかなりユニークです。

音色を構成するすべての倍音に対し、それぞれ異なった振幅変調(Amplitude Modulation)を施します。

「SPEED」で全体的な変調の速さ、「AMOUNT」で変調の深さを設定します。

いずれも値が大きいほど、ノイジーな音に近づきます。

ここでは次のように設定しました。「SPEED=-55/AMOUNT=0.25」

4 リバーブセクション

次にリバーブの設定を行います。

リバーブセクションの右上の電源ボタンをONしたのち、左の名前をクリックし「REVERB SYNCED」を選択します。

このリバーブもかなりユニークです。

通常のリバーブは、発音されている音すべてに残響が付加されますが、このリバーブは新しくMIDIのノート情報を受け取った時点で、それまでの残響をキャンセルします。

つまり、つねに「今ノート信号が送られている音にだけリバーブがかかる」ようになっています。そのため、音の輪郭を残しつつダイナミックな残響を付加することが可能です。

パラメータを次のようにしました。「DRY/WET=0.25/DECAY=60/SMEAR=65/HI DAMP=0.15」

リバーブのパラメータではあまり見かけない「SMEAR」についてですが、日本語に訳すと「しみがつく/よごれる」といった意味になります。

ここでは「残響のキャンセル時間をどの程度にするか」を設定します。

値が大きいほど、残響のキャンセルは遅くなります。

5 コンプレッサーセクション

最後にコンプレッサーセクションを見ていきましょう。

セクション右上の電源ボタンをONにし、エフェクトの選択画面で「CLIPPED COMPRESSOR」を選択します。

入力された信号のあるレベル以上で、ソフトなクリップ(ひずみ)を生むエフェクターです。

ここでは元の音の大きさを少し補正するといった目的で、次のように設定しました。「DRIVE=5/CLIP=0.4」

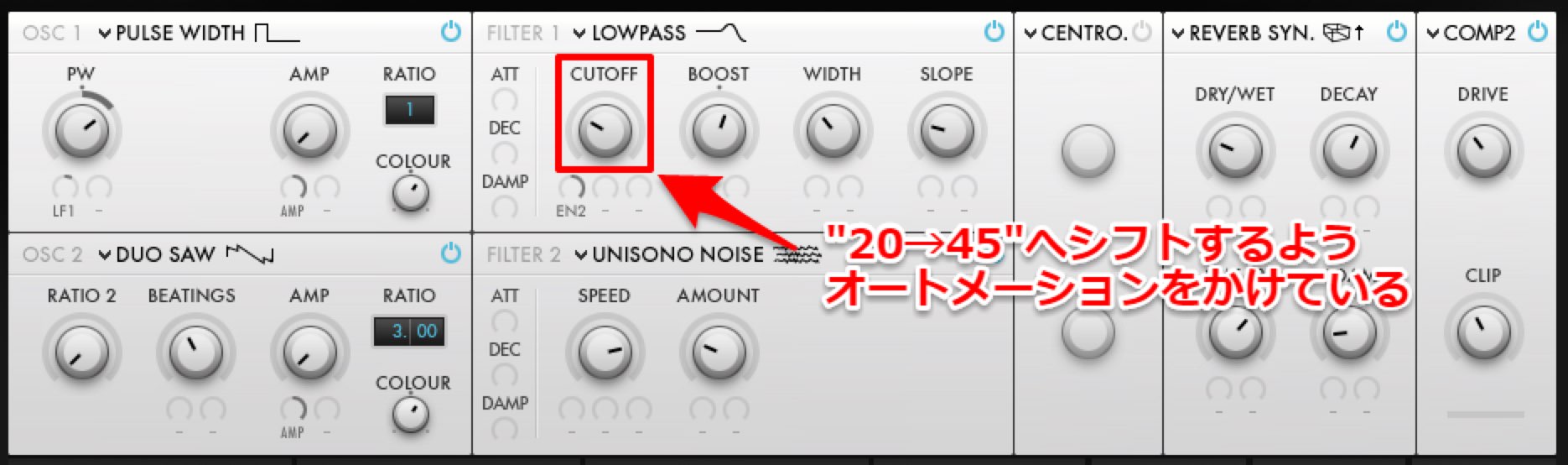

補足:サビ前のフィルターアレンジについて

以上は「サビ」のパートを中心としてご説明いたしました。

この記事の一番最初にお聞かせしたトラックでは、「メロ」から「サビ」にかけて、バッキングトラックが明るくなっていく印象を受けると思います。

これは先ほど設定した「FILTER 1」のローパスフィルターのカットオフにDAWでオートメーションをかけているためです。

「CUTOFF」のパラメータを「20→45」へと変化させています。

最後に

今回はバッキングトラックのサウンドメイキングを通じて、RAZORに内蔵されているかなりユニークなオシレータ、フィルター、リバーブなどをご紹介しました。

次回はリードシンセのパートについてご紹介いたします。

ご覧頂きまして、有難うございました。

記事作成者

角出拓生(Kadode Takumi)

大阪出身のトラックメイカー/VJ/オーディオビジュアルアーティスト。

高校時代、カセットテープとMDを用いたノイズ/テープコラージュの楽曲を制作していたことをきっかけに音楽の世界へ。

その後大学院で建築音響工学を専攻する傍ら、音楽活動ではアシッドハウス/アンビエント/ブレイクコア等の影響を受けダンスミュージックの制作を始める。

ライブでは主に音と映像の連携/融合をモチーフにした「オーディオヴィジュアル」を軸とした表現を展開。

REAKTORやpure data、TouchDesignerなど自身でプログラミングしたソフトウェアを用いる。

REAKTORファンサイト”Native Instruments REAKTOR Users Japan(www.niru.jp)”管理人。

サイト:http://stereotypeone.com/