Cubase Pro 10 最新音楽制作セミナー 3 楽曲を彩る上物サウンドの作り方とコツ

「Cubase Pro 10」 に付属する音源・エフェクトのみを使用して、最新の音楽制作テクニックを解説いたします。

ここでは楽曲を彩り、雰囲気を構築するための上物トラックを構築していきます。

動画解説

- 1Trapリズムの作成テクニック

- 2Trapベースサウンドとフレーズ作成

- 3楽曲を彩る上物サウンドの作り方とコツ

- 4VariAudio 3でボーカルトラックに磨きをかける

- 5ボーカルを楽曲に馴染ませる空間系エフェクト処理を徹底解説

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

※プロジェクト内のサンプラートラックが再生されない場合

サンプラートラック内の比較ボタン「A/B」を切り替えた後に再生を行ってください。

印象的な上物のサウンド、フレーズの作り方と曲中での使い方

それでは当楽曲で使用している上物トラック、フレーズ作成を確認していきましょう。

新サンプルを用いたループフレーズの作成(Pad)

Hip Hop/Trap系のジャンルでは、既存楽曲/ループサンプルなどをサンプリングし、それらを加工して新たなフレーズを生み出すという手法が頻繁に用いられます。

当楽曲でも冒頭から鳴っているPadトラックでこの手法を活用しています。

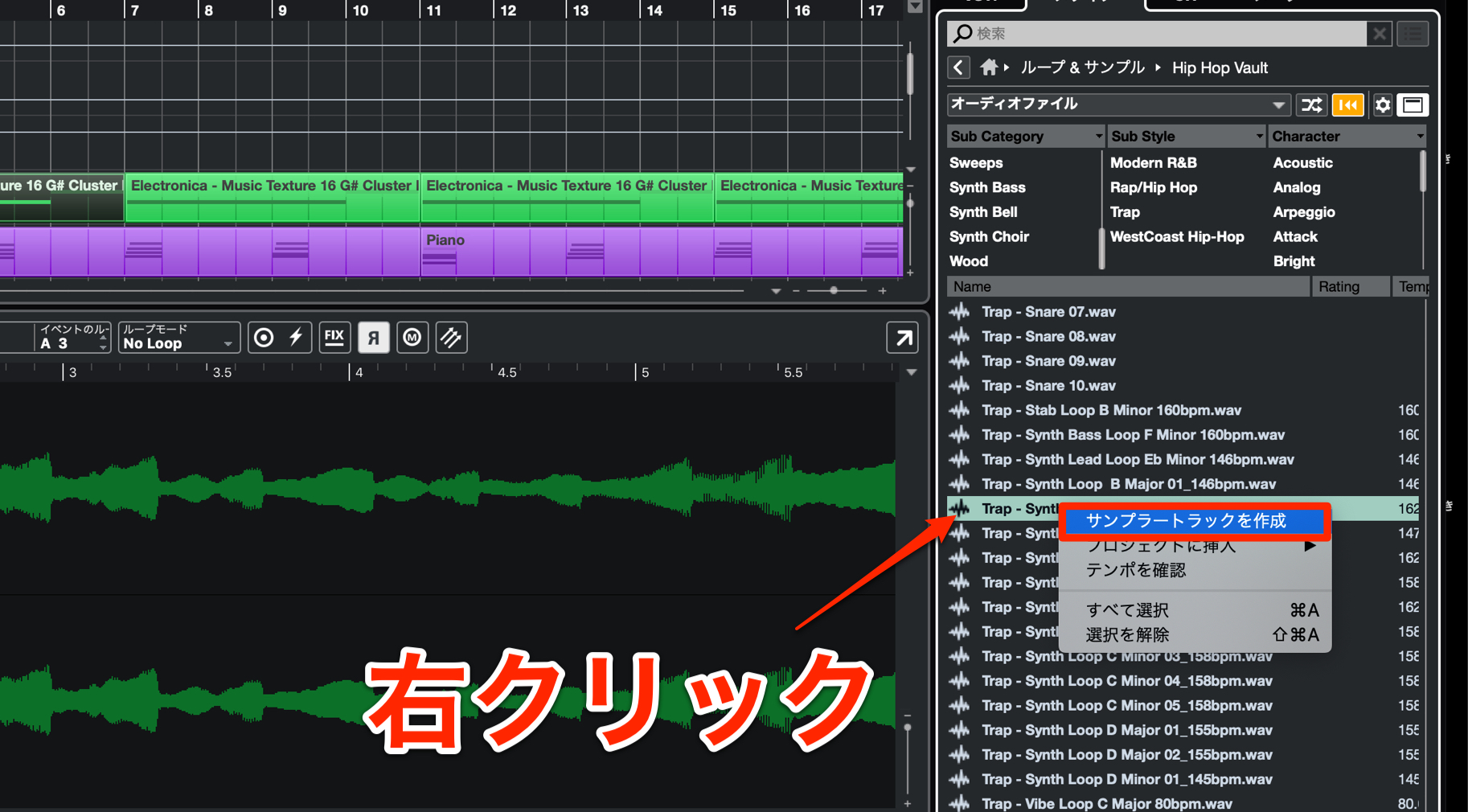

ベースサウンドと同様に、メディアタブから「ループ&サンプル」→「Hip Hop Vault」→「Trap Synth Loop A Major 162bpm」サンプルを右クリックして「サンプラートラックを作成」を行います。

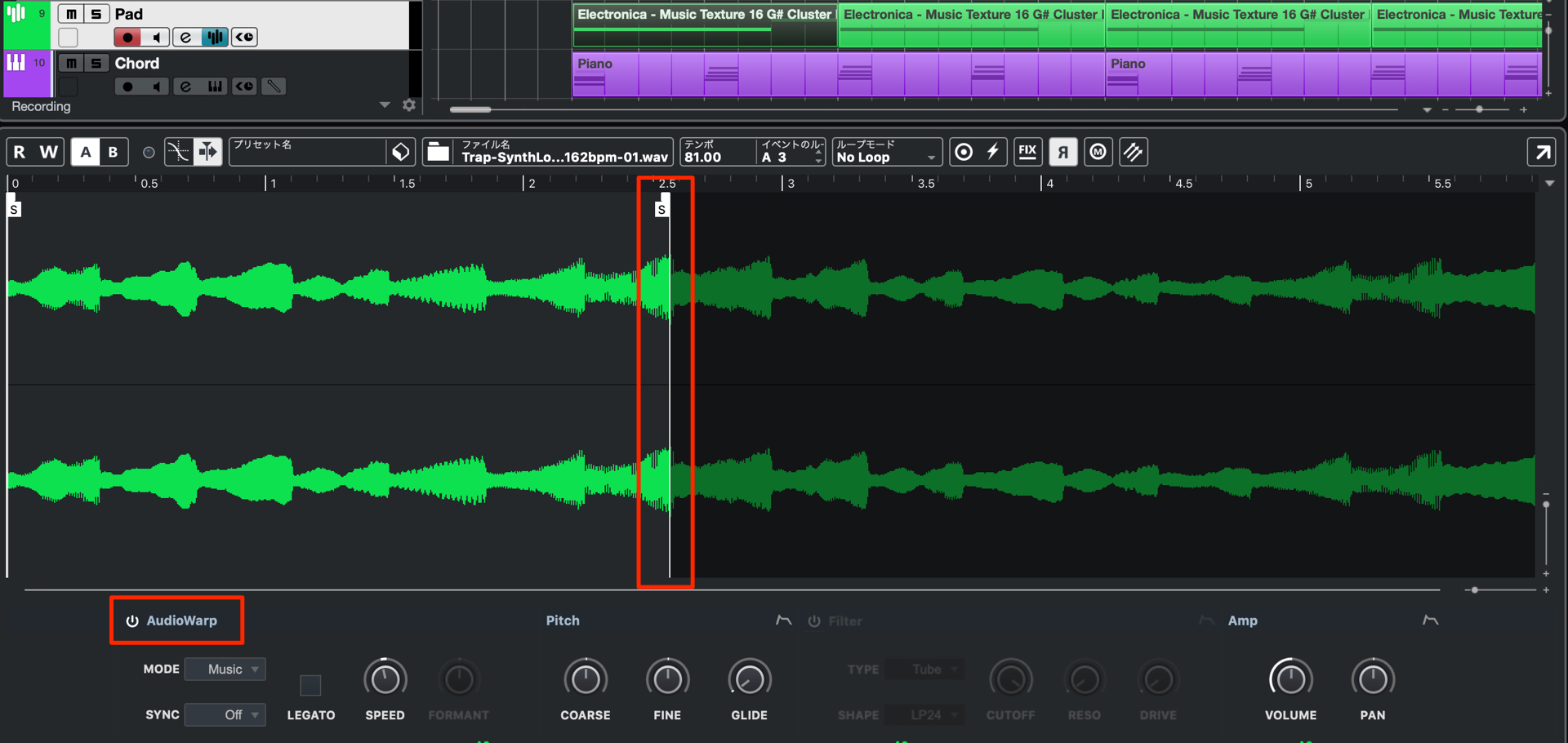

このようにフレーズで使用したい範囲をドラッグで決めることができます。

再生スピードを一定にするために、「AudioWarp」を有効にすることを忘れないでください。

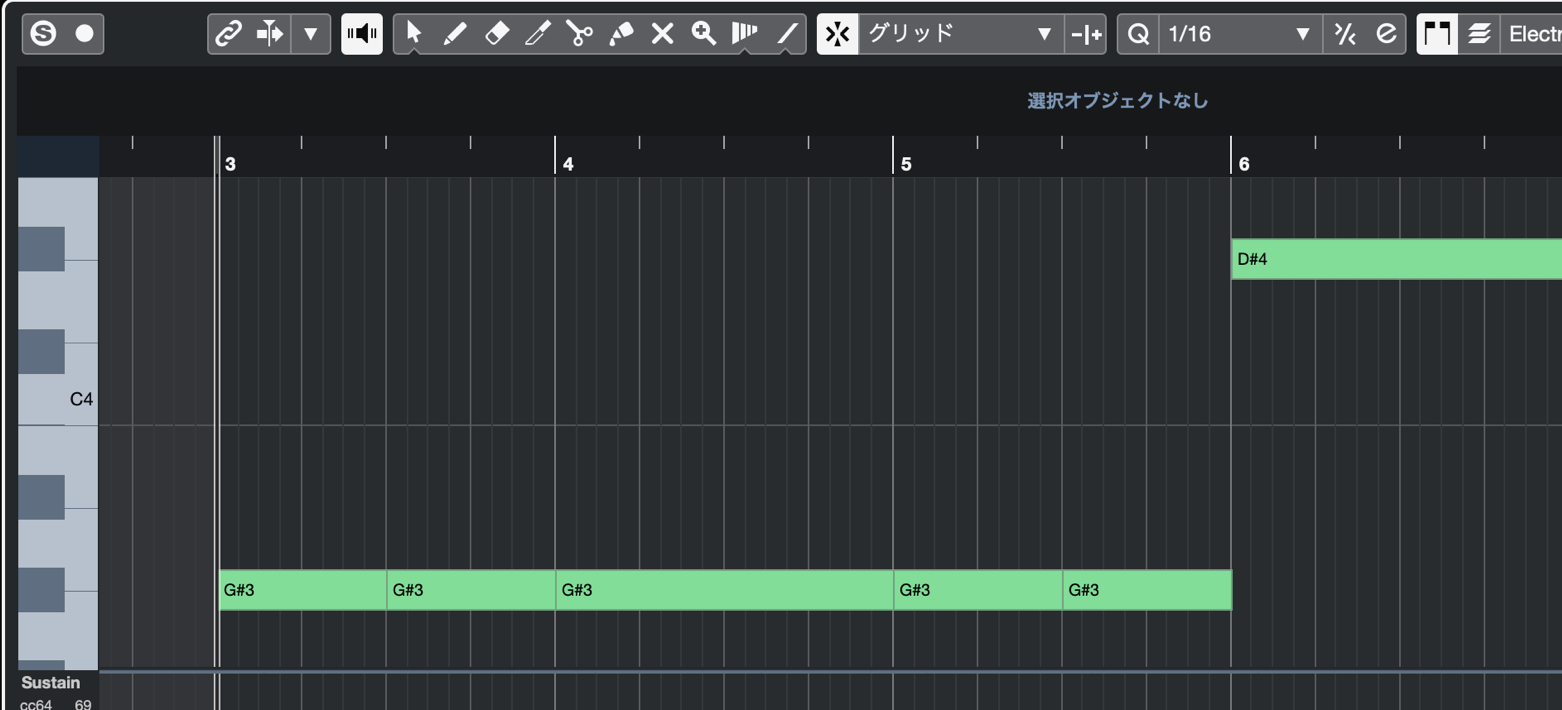

サンプル自体のフレーズを活かすため、基本的にノートを伸ばしっぱなしで演奏します。

最後の1小節のみフレーズに変化が出るよう打ち込みのノートを調整しています。

REVerence(リバーブ)を適用して特徴的なサウンドに仕上げる

当楽曲は、Hip Hopの特徴でもある、リズムを際立たせたサウンドメイキングをテーマとしています。

そのため、上物パートの情報量は極力少なくし、トラック1つ1つがしっかりと活きてくるアレンジを意識しています。

しかし、その反面でトラック数を絞るとチープな印象となることが多いように思います。

これを避けるためのテクニックとして、リバーブの活用が挙げられます。

このPadサウンドにエフェクトを適用し、質感を整えていきましょう。

柔らかく、楽曲を包み込むようなPadにしたいため、REVerence(リバーブ)をインサートします。

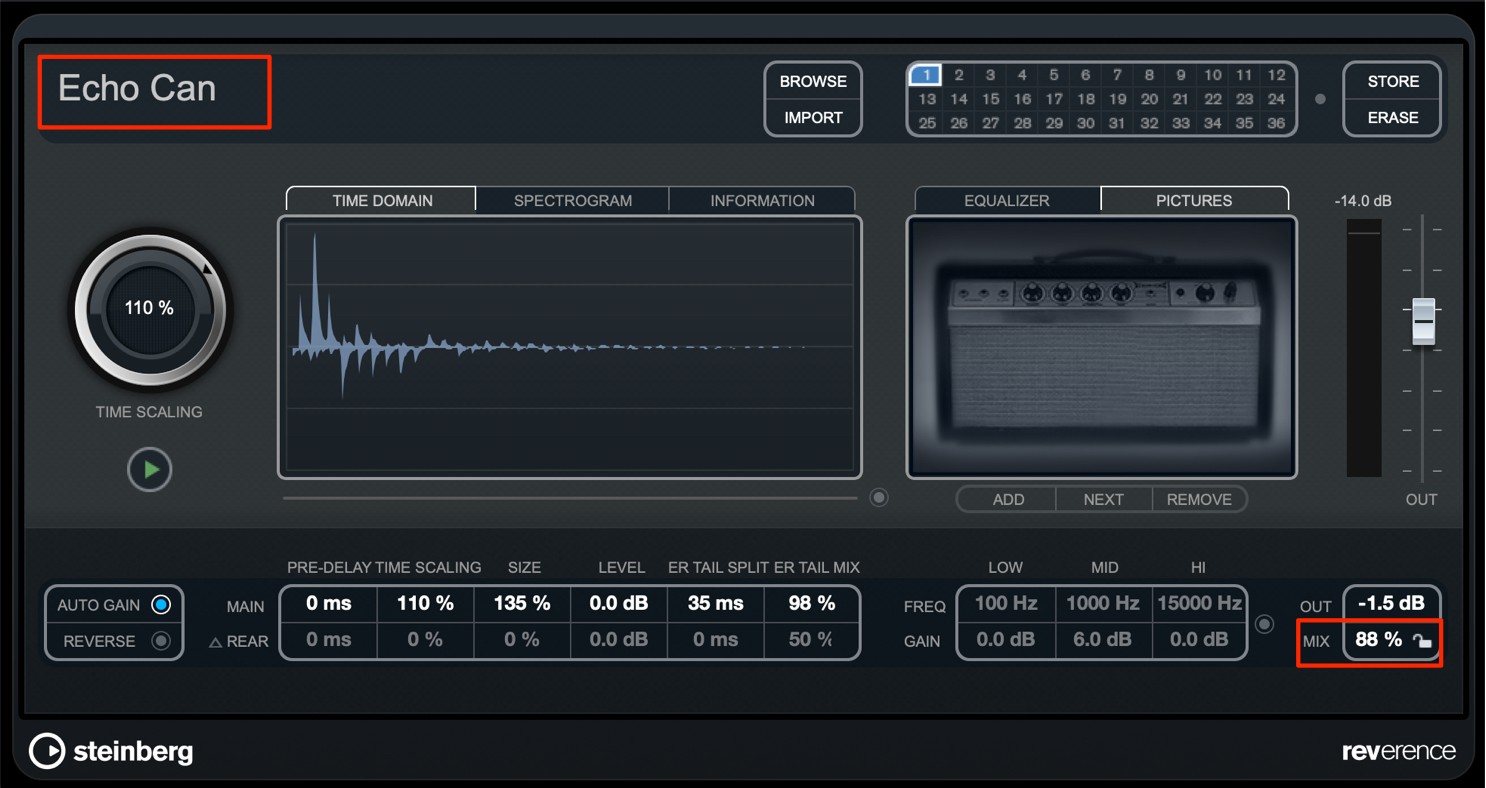

REVerenceはCubase10よりプリセットが拡張され、往年の名機とも言えるインパルスレスポンスが追加されました。

その中から「Echo Can」というプリセットを選択しています。

ポイントは「MIX」量を高めに設定し、サウンドの輪郭を曖昧にしていることです。

サウンドの印象が大きく変わり、柔らかで広がりのある印象に変化していることが感じていただけると思います。

このようにサウンドメイキングはリバーブとセットで考える必要があります。

今回のようにトラックが少ない楽曲でも、リバーブで厚みを出すことで印象や豪華さが大きく変わってきます。

是非このテクニックを取り入れてください。

楽曲を彩る上物サウンドの作り方とコツ「DTM最新音楽セミナー#3」Cubase Pro 10

第3回目は、トラック数が少ないサウンドに広がりや厚みを持たせるPADサウンドの作成方法を解説いたします。🎥YouTube:https://t.co/oYYmz0oYd1

📝使い方-記事:https://t.co/vPUytHgJae pic.twitter.com/A1n8GOQL3c

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) 2019年5月12日

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa