コードの考え方を広げる/音楽理論講座

コードの様々な形

ここまでで、各メジャーキーで基本的に使用できるコードとして、メジャーのダイアトニックコード(3和音、4和音)を理解していただけたかと思います。

今回から、そのコードを作曲に応用するために、更に考え方を広げていきます。

まずはコードの様々な形について学んでいきましょう。

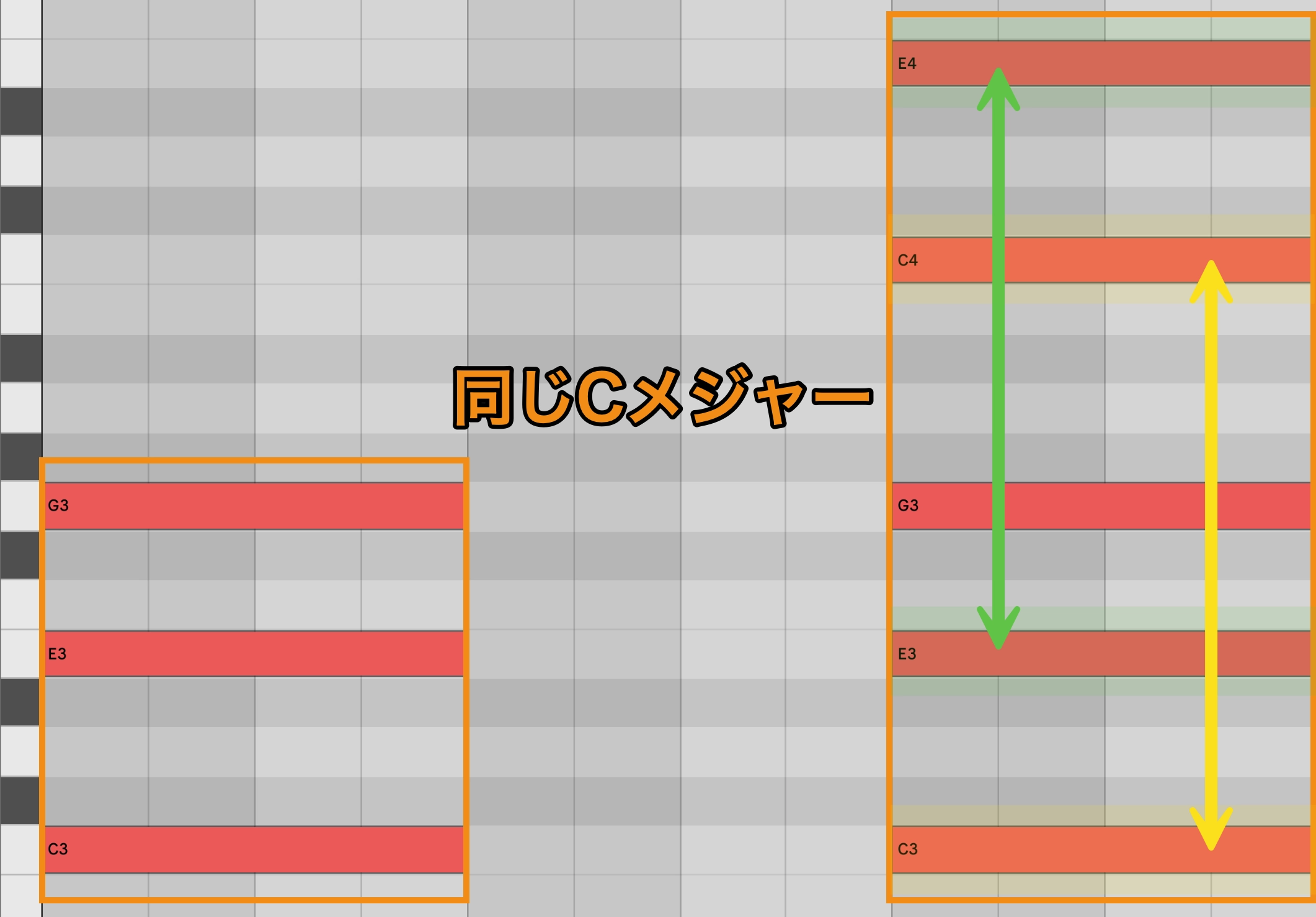

これまでは、コードについて、「CメジャーならばC・E・G」といった並びでお見せしてきましたが、実はそれ以外の形を取ることもできます。

同じコードでも、さまざまな音の並べ方が可能ということです。

音を並べ替える際の3つの考え方

以下は、同じコードのまま音を並べ替える際の3つの考え方です。

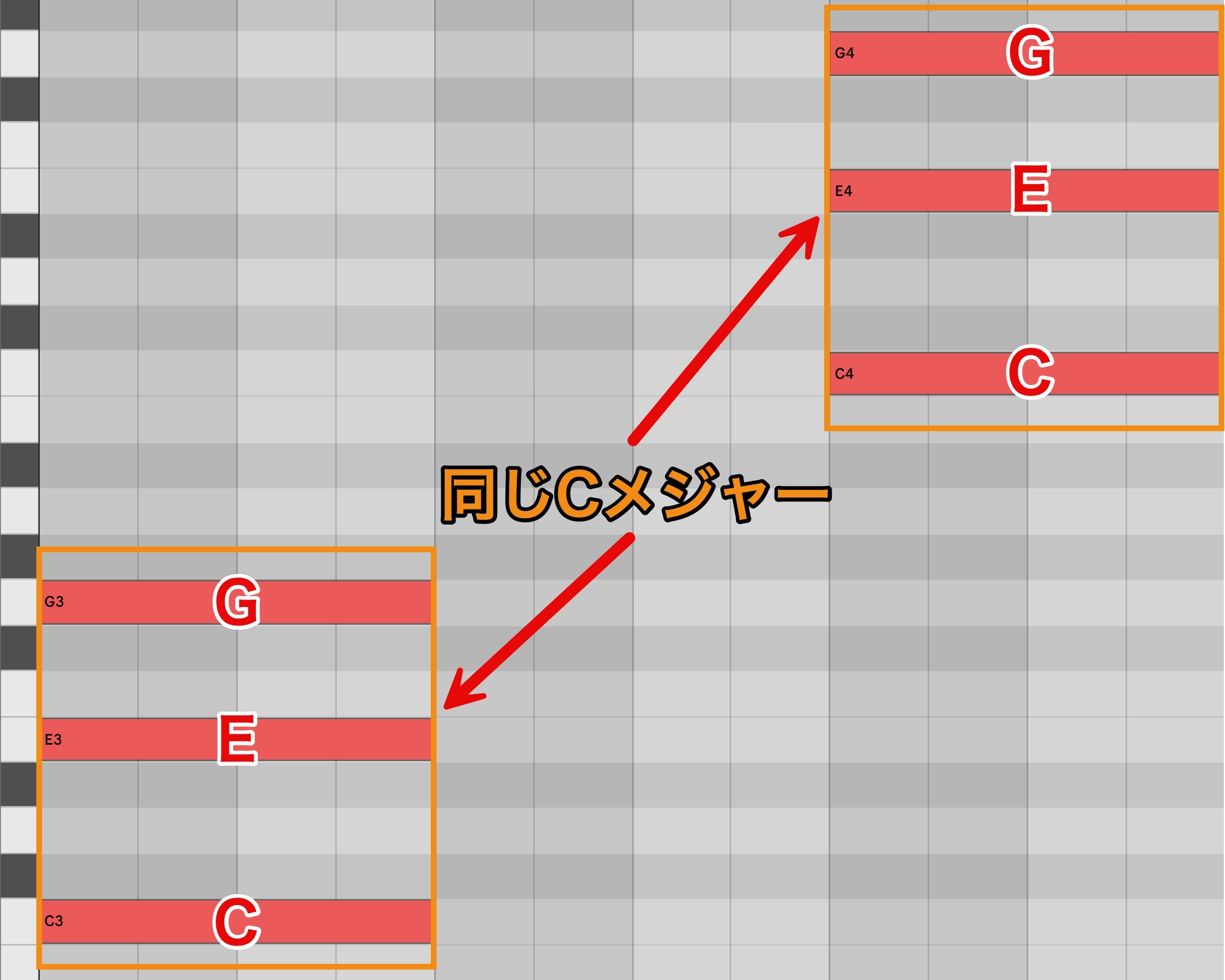

- オクターブで音を移動させても同じコードと考える

- コードの構成音が単独でオクターブ移動しても同じコードとして考える

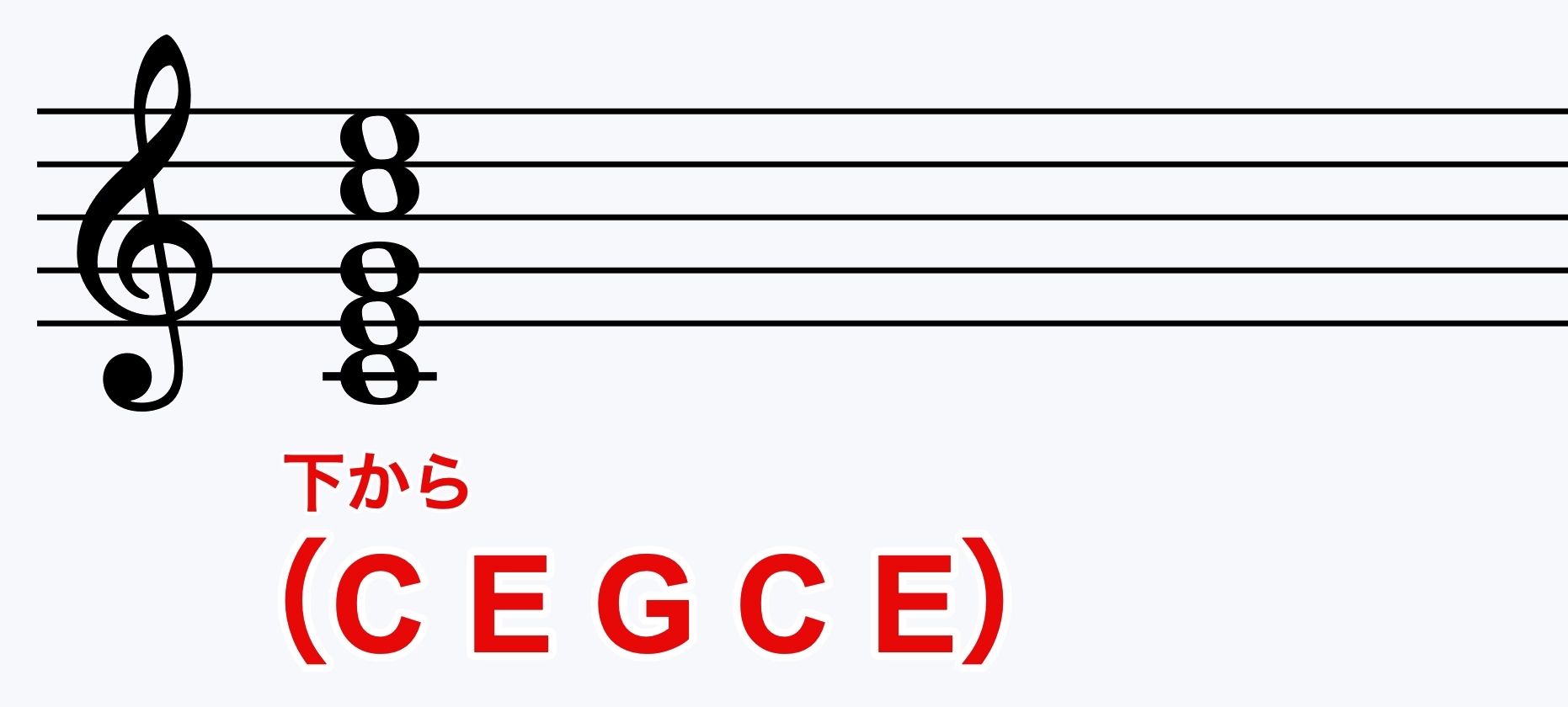

- コードの構成音が異なるオクターブで重複しても同じコードと考える

ちなみに、3番目の右のパターンは、ギターでCのコードを弾く際に最もオーソドックスな音の並びになります。

音の並びを変えてコードをスムーズに繋ぐ

それでは、このような音の並べ替えがどのように作曲に応用できるかを見ていきましょう。

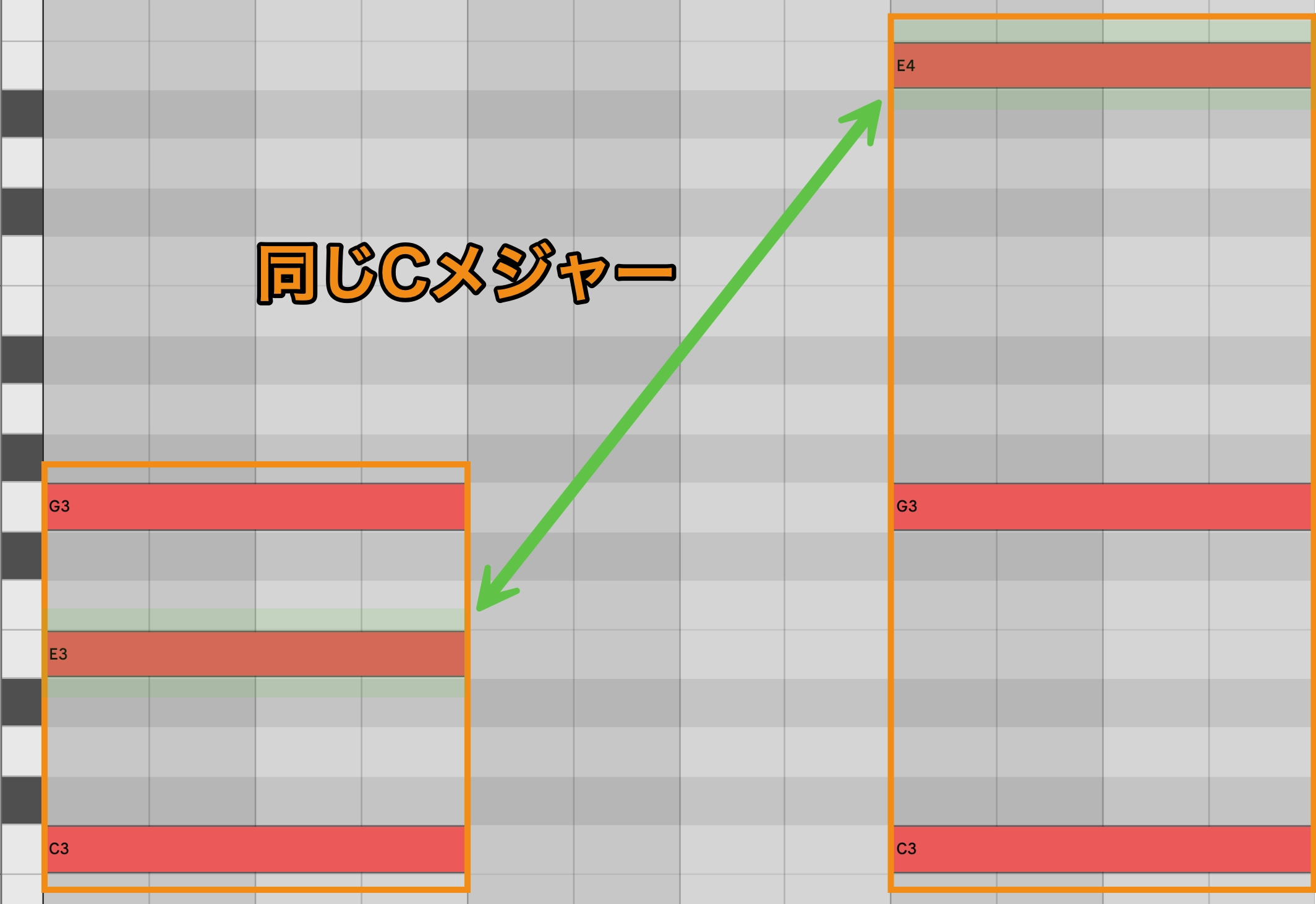

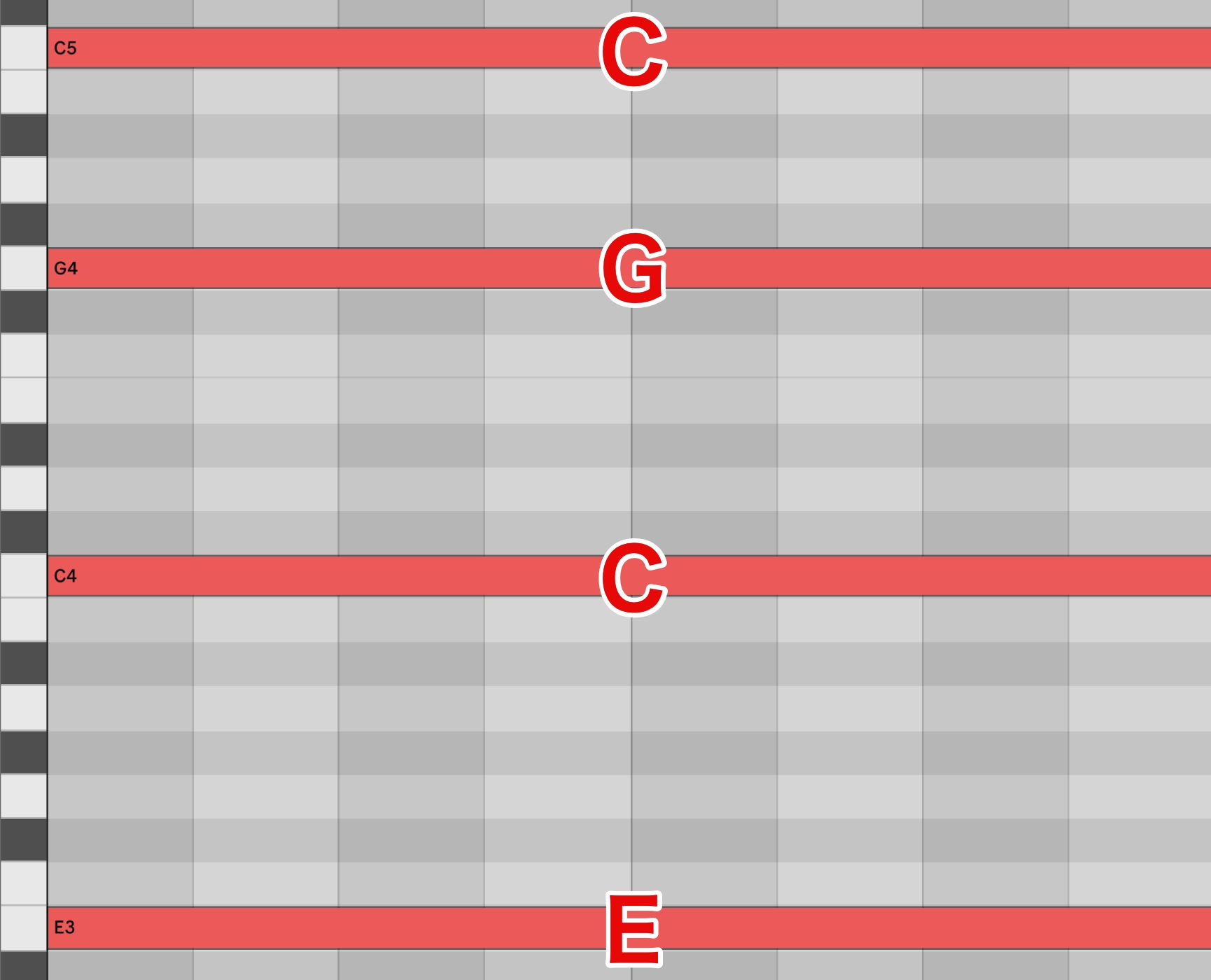

ここからは一旦、コードに対してオクターブ下のルート音を足す形とします。

実際のアレンジでも使われる手法で、ピアノなら左手、バンドならベース担当というイメージです。

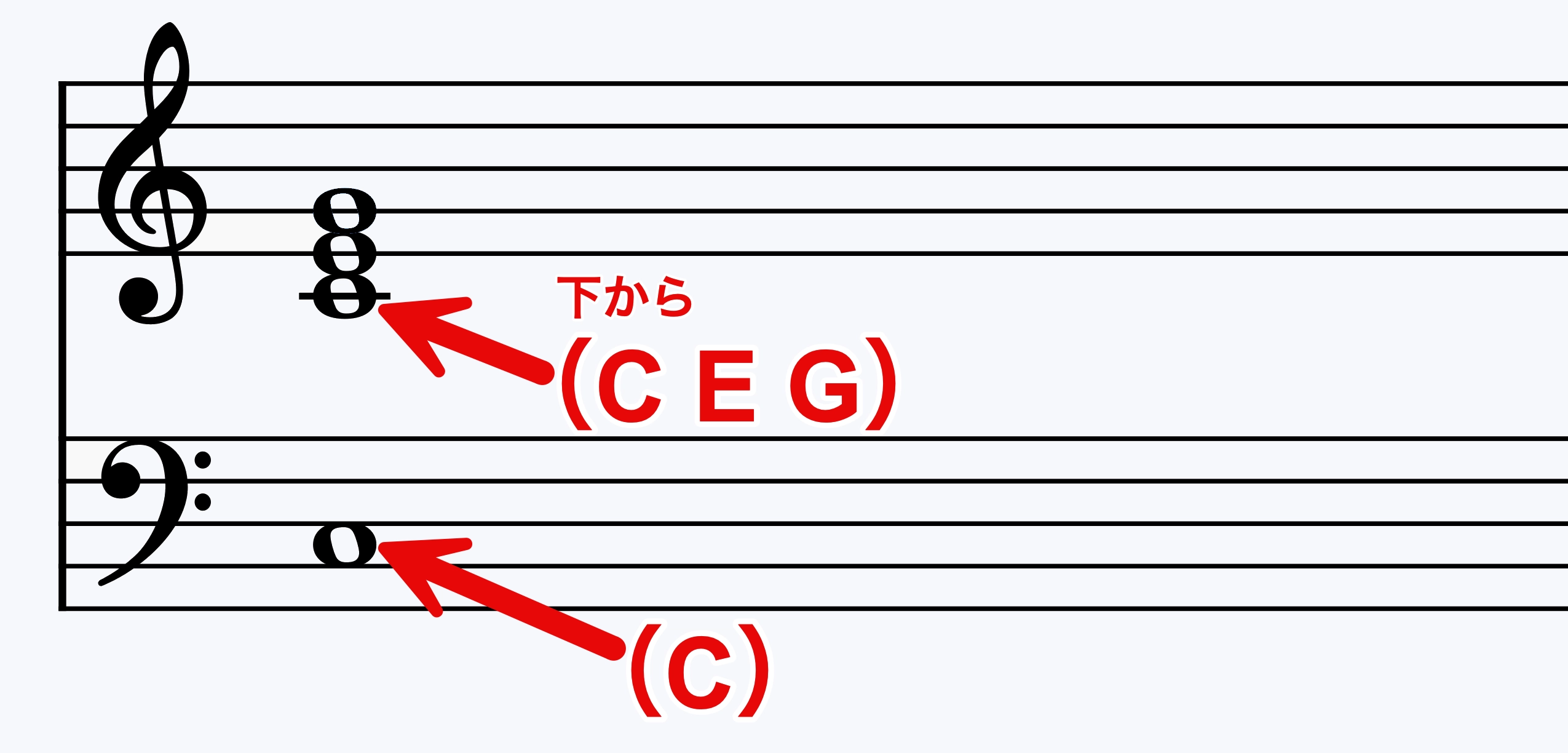

例えば、Cメジャーならばこのような形になります。

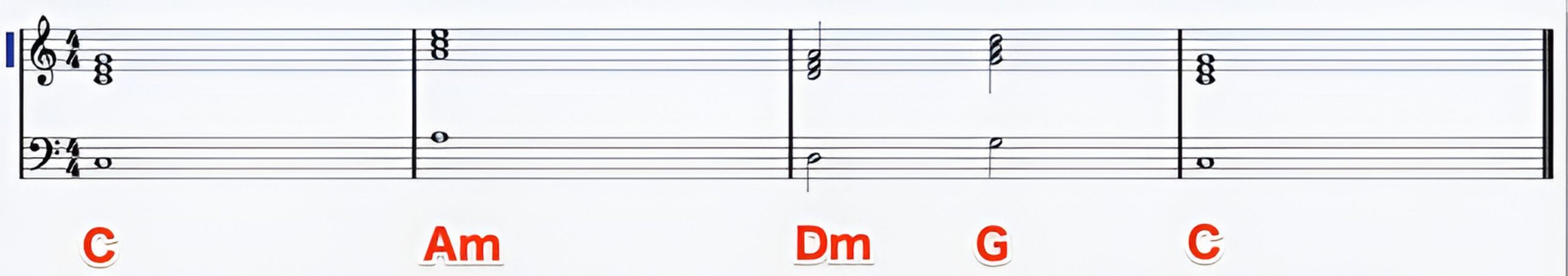

これらを踏まえて、次の2つのサンプルをお聴きください。

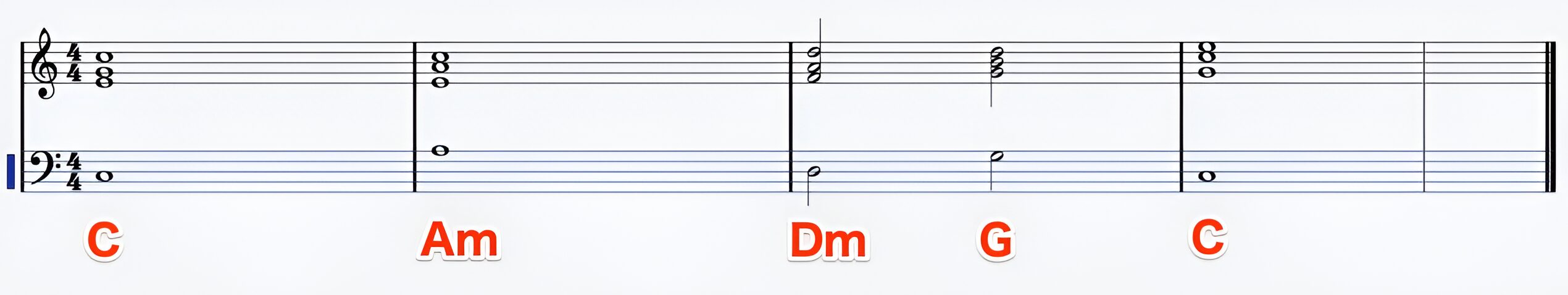

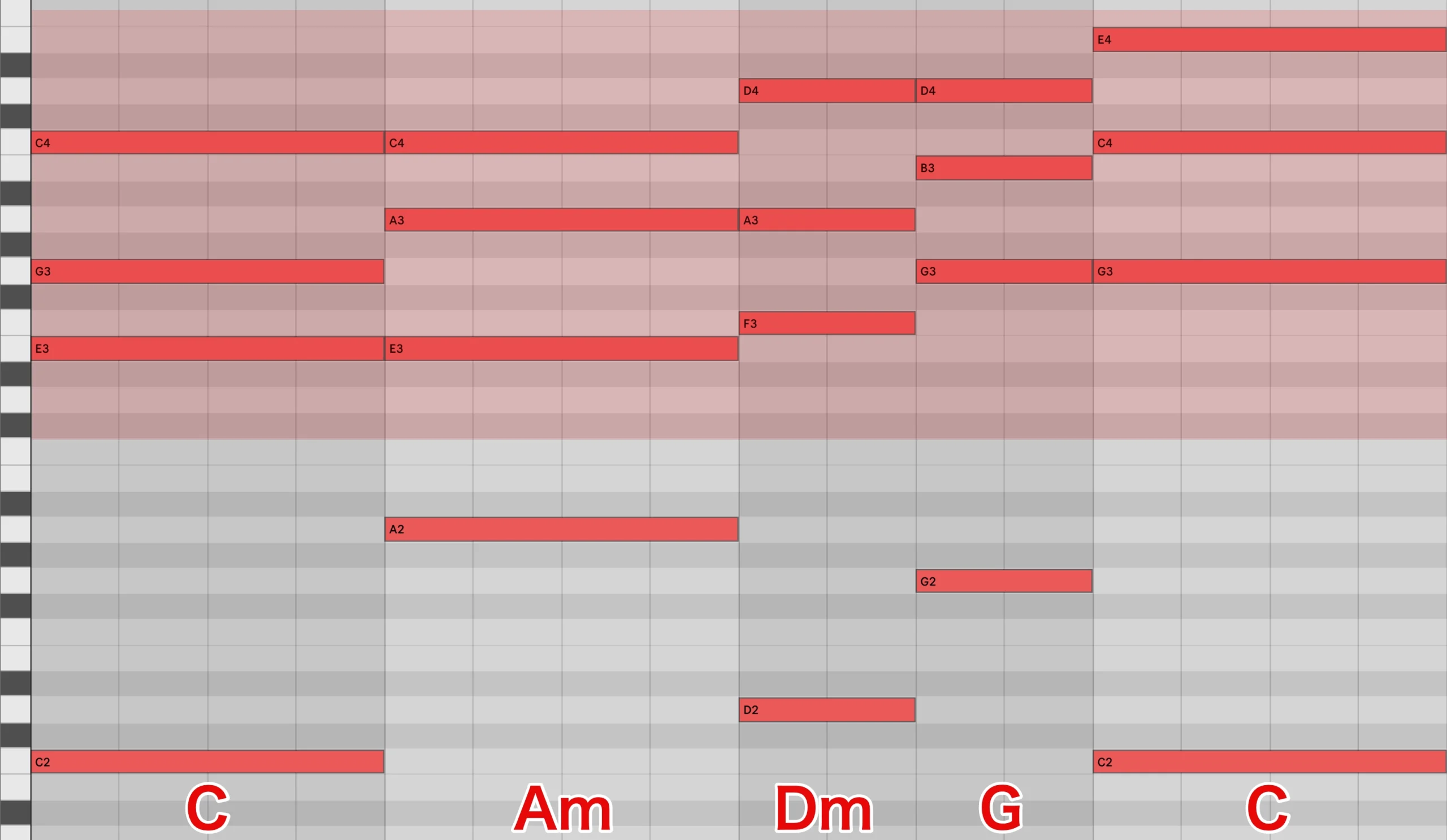

コード進行はどちらも、【C | Am | Dm G | C】という流れの4小節です。

パターン1

パターン2

少し雰囲気が違うことを感じていただけたでしょうか。

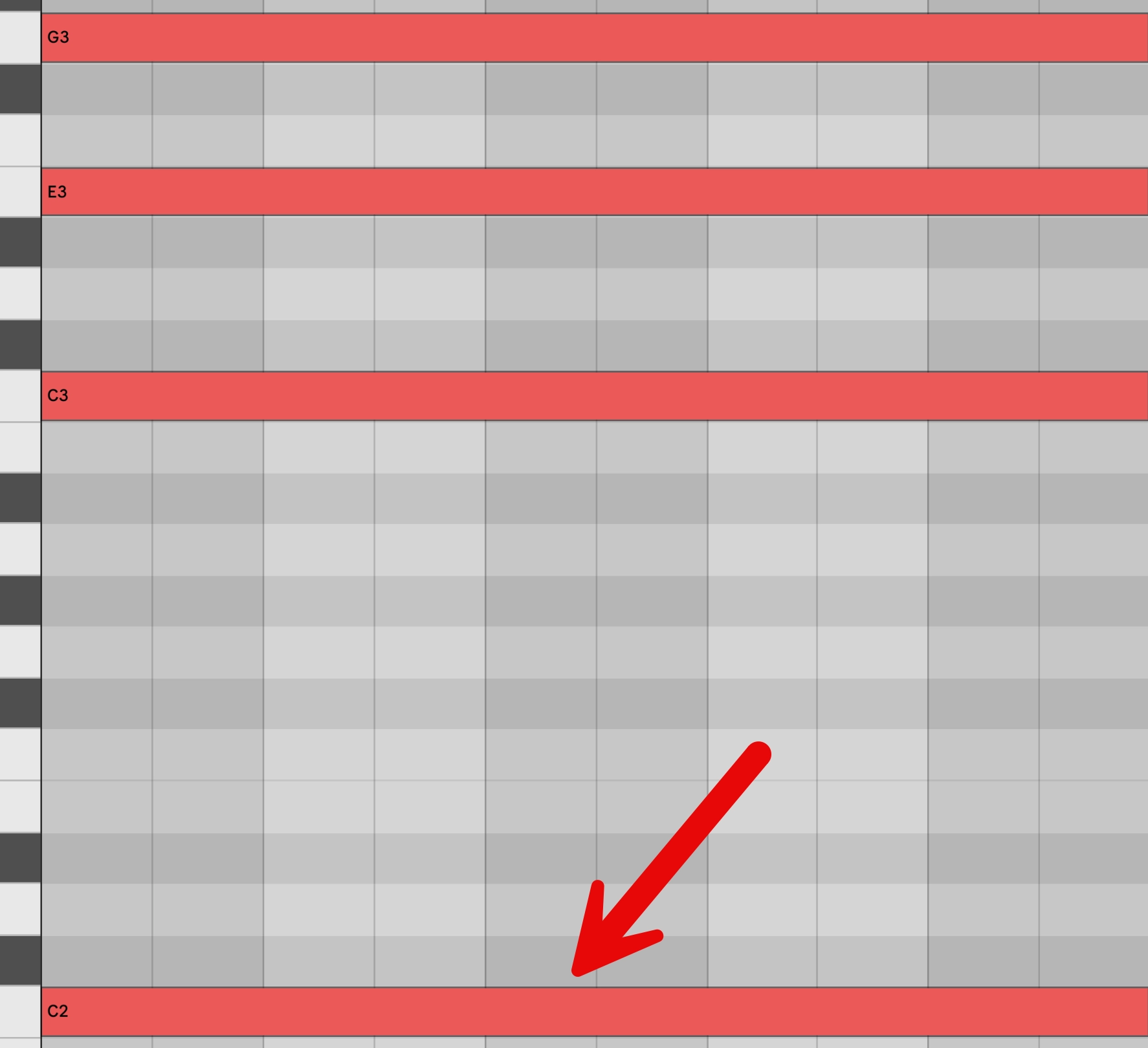

パターン1を譜面とピアノロールで確認してみましょう。

赤く囲んだ部分は、これまでご紹介した3和音ダイアトニックコードの基本形です。

決してこちらが悪いというわけではありませんが、音の跳躍が多いですね。

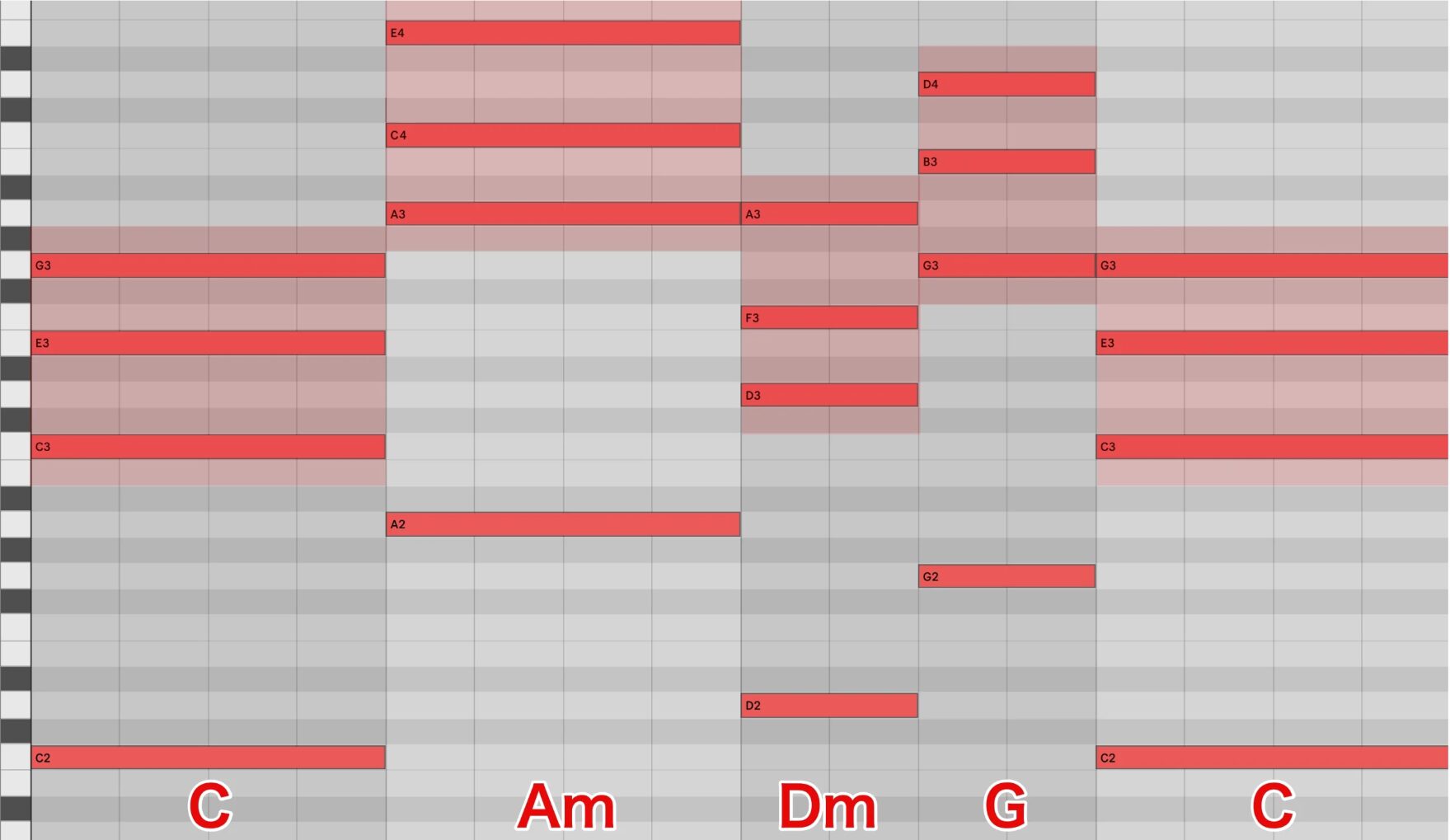

パターン2はどうでしょうか。

赤枠部分のコードの構成音が、次のコードと近い音に移動していますね。

この結果、音の跳躍が減り、サウンドがスムーズになりました。

他にも、コードのトップノート(一番上にくる音)とメロディーを合わせてみるなど、いろいろなアプローチ方法があります。

これまで、「〜コードの基本形は〜」という表現を使ってきましたが、それは変えていくことができるからです。

音を並べ替える際の注意点

コードの構成音を並べ替える際に、1つ注意していただきたい点があります。

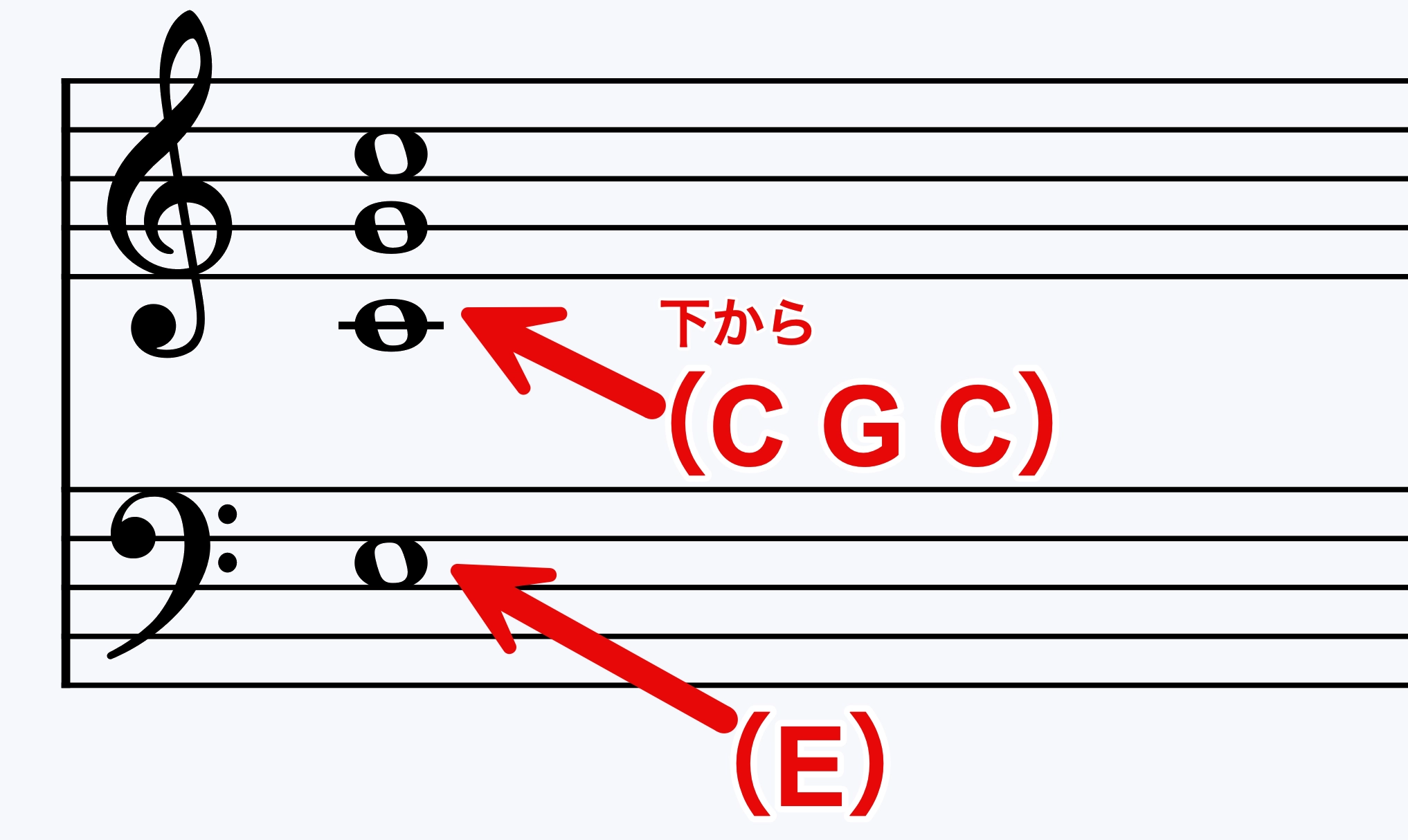

以下のケースをご覧ください。

構成音としてはCメジャーですが、ベース(最低音)がEです。

このようにベースがルート(根音)ではなくなると、コードの性格が若干変わります。

この場合、ルートはEではなくCで、Eはベースになります。

今は深く考えなくとも⼤丈夫ですが、最低⾳がルートになるケースもあります。

この並べ方については後ほど詳しく触れますので、それまでは無闇に使用しないようにしてください。

次回は今回の内容を踏まえ、専門用語を交えつつ解説していきます。