対抗手段 音楽著作権

こんにちは。高木啓成です。

前回までに、実演家の著作隣接権、レコード製作者の著作隣接権(原盤権)の話をしました。

最近、ちょうど、著作権と原盤権、実演家の著作隣接権に関して、

「ASKA氏のCDが出荷停止になったけど、カラオケはどうなるのか」というテーマで

取材を受けましたので、よかったら読んでみてください。

記事URL : http://www.bengo4.com/houmu/17/n_1541/

この取材では、まず、実演家の著作隣接権の話、次に、レコード製作者の著作隣接権(原盤権)

の話、最後に、著作権の話をしています。

これまで連載を読んでいただいていると、よくお分かりいただけるのではないかと思います。

では、今回は、著作権(著作隣接権)が侵害された場合の対抗手段を解説していきます。

1_著作権(著作隣接権)侵害とは?

この連載の第7回、第8回で説明したように、著作権には、

「複製権」 、「演奏権」 、「公衆送信権」などの支分権 があります。

また、第13回、第14回で説明したように、実演家には

「録音権・録画権」、「送信可能化権」などの著作隣接権があります。

同じように、第15回で説明したように、レコード製作者にも、

「複製権」、「送信可能化権」などの著作隣接権があります。

これらの権利侵害については、

各回で説明したとおりなので、話はそんなに難しくありません。

問題は、いわゆる「盗作」の事案です。

「この曲、昔のあの曲に似ている」ということはよくあって、

ネット上でも話題になったりしますよね。

このような「盗作」の問題は、著作権の支分権のうち、

「翻案権」(編曲権)の問題とされています。

「まるっきり同じ」というわけではないので、「複製権」の問題ではないのです。

では、どういう場合に、翻案権侵害になるのでしょうか??

2_「盗作」問題

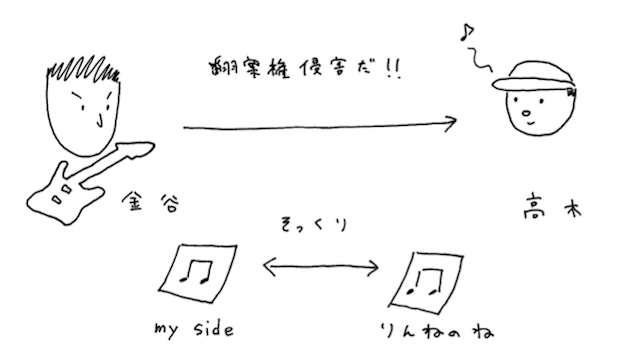

たとえば、僕が作曲した「りんねのね」という楽曲が、金谷さんが作曲した「my side」という

楽曲にそっくりだということで、金谷さんが僕を訴えたとします。

このとき、金谷さんの「my side」の翻案権侵害が認められて、

金谷さんが勝訴するためには、2つの要件が必要です。

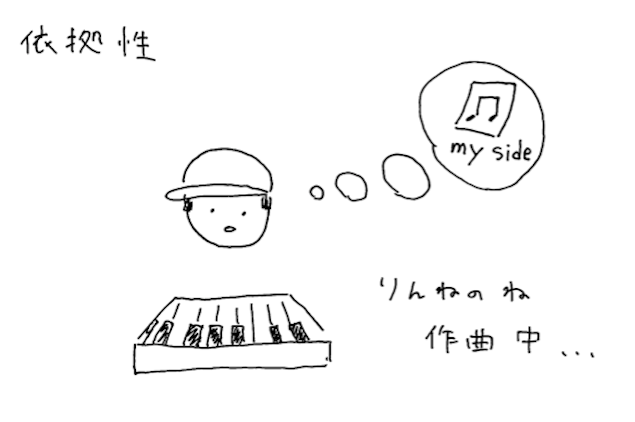

まず1つめは、「りんねのね」が「my side」に依拠しているということです(依拠性)。

つまり、僕が、金谷さんの「my side」を聞いたことがなく、

偶然、「りんねのね」が「my side」に似たというだけであれば、

翻案権侵害にはならないのです。

ですので、金谷さんは、「以前、高木にmy sideを聴かせたことがある。」とか、

「my sideはCMに使われてて、広く知られている。」など、

高木が「my side」という楽曲を知っていて、

「my side」を元に、「りんねのね」を作曲したということを立証していかなければなりません。

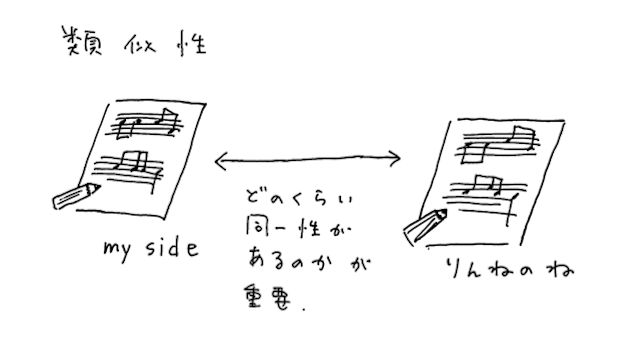

そして、2つめは、「りんねのね」が「my side」に類似しているということです(類似性)。

これが一番難しいのですが、どのような場合に類似性が認められるかということについては、

裁判例も非常に少なく、明確な基準があるわけではありません。

ただ、言えることは、裁判というものは、客観的な資料がとても重要視されます。

「雰囲気が似ている」、「世界観が似ている」というのは主観的なものですが、

「音符に同一部分が何パーセントある」、というのは客観的です。

ですので、楽曲のメロディーを譜面に落としてみて、

どのくらい、音符として同一の部分があるのか、というのは、とても重要な判断要素になります。

3_著作権の侵害者

一般論としては、著作権の侵害者は、無断で、著作権の侵害にあたる行為を行った者です。

たとえば、高木が「my side」のCDを無断で複製すれば、

高木が金谷さんの著作権(複製権)を侵害したことになります。

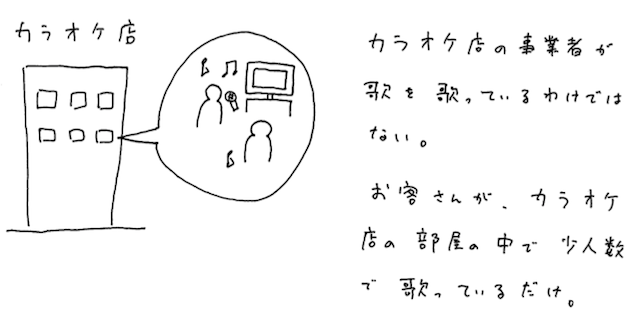

ただ、カラオケ店の場合、ややこしい問題があります。

カラオケ店は、カラオケ店の事業者が歌を歌ったり演奏したりしているわけではありません。

お客さんが、カラオケ店の部屋の中で、少人数で歌を歌っているにすぎないのです。

公衆に向けて歌っているわけではありません。

ですので、お客さんが歌を歌うことは、演奏権侵害にはならず、カラオケ店も、著作権者に

無断で自由にカラオケ営業ができるようにも考えられるのです。

しかし、だからといってカラオケ店が著作権者に無断で、お金も支払わずに楽曲を利用すること

ができる、という結論はおかしいですよね?

そこで、裁判所は、カラオケ店の事業者が、1_カラオケ店を管理・支配していること、

そして、2_お客さんが歌ったことによる利益を得ていること、の2つを理由として、

カラオケ店の事業者が演奏権を侵害している、と判断しました。

このように、直接の著作権の侵害者でない者に、「管理・支配」と「利益の帰属」を理由として、

著作権の侵害者であると捉えることを、「カラオケ法理」と呼びます。

4_請求できること

著作権(著作隣接権)が侵害された場合、著作権者(著作隣接権者)は、侵害者に対して、

1_著作権の侵害を止めさせること(侵害の差止)と、2_損害賠償の請求を行うことができます。

また、刑事罰もあります。

著作権や著作隣接権を侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金

に処せられる(または両方)とされています(119条1項)。

ただし、実際上は、著作権法違反で警察が動くことは非常に少ないです。

最近は、インターネット上に違法にアップロードして、逮捕される人が多いですね。この場合、

「公衆送信権」の侵害で逮捕されています。

5_今回のまとめ

今回、著作権(著作隣接権)侵害に対する対抗手段を詳しくみていきました。

「カラオケ法理」という考え方は、著作権法を勉強していると必ず出てきますので、

記憶の片隅に置いておいてください。

今回で、著作権法に関するお話は、ひととおり終わりました。

これまで、長い間、ご愛読ありがとうございました。

次回からは、ちょっと不定期な形にして、音楽ビジネスでの契約の仕組みや、

契約を行うときの注意点など、より実務的なところを解説していきたいと思っています。

著者の紹介

高木啓成

DTMで作曲活動中。

ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、

中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com