EDMの定番!派手なリードサウンド HALion6の使い方

楽曲を引っ張っていく華やかなリードサウンド

前項のベースに続いて、EDMの定番となっているギャンギャンとした派手なリードサウンドを解説していきます。

印象的なリフフレーズでも大活躍するこのサウンドは「波形選択/UNISON/Detune/Pan/Glide」など、必ず抑えておきたいテクニックが満載となっています。

ここでしっかりとマスターしていきましょう。

EDMの定番!派手なリードサウンド 動画解説

波形選択とピッチ

前回のバキバキベースサウンドと同様に、今回もギラギラとした派手なサウンドを作成していきます。

よって、OSCは「1」「2」「3」ともにSawを選択します。

次にピッチに仕掛けをします。

各OSCのピッチを変更すると、単音で和音演奏が行なえるようになります。

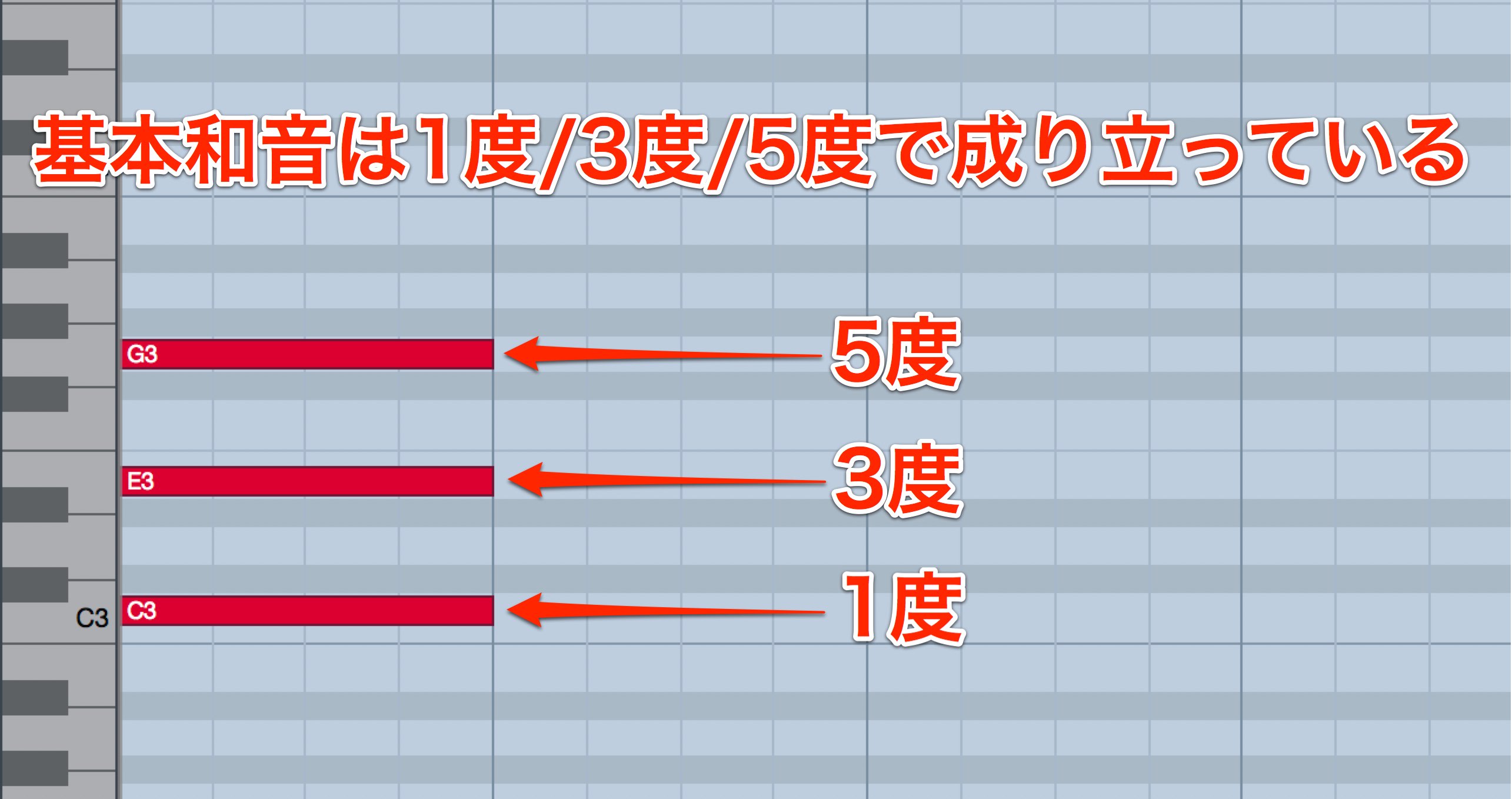

基本的な和音は1度/3度/5度で成り立っています。

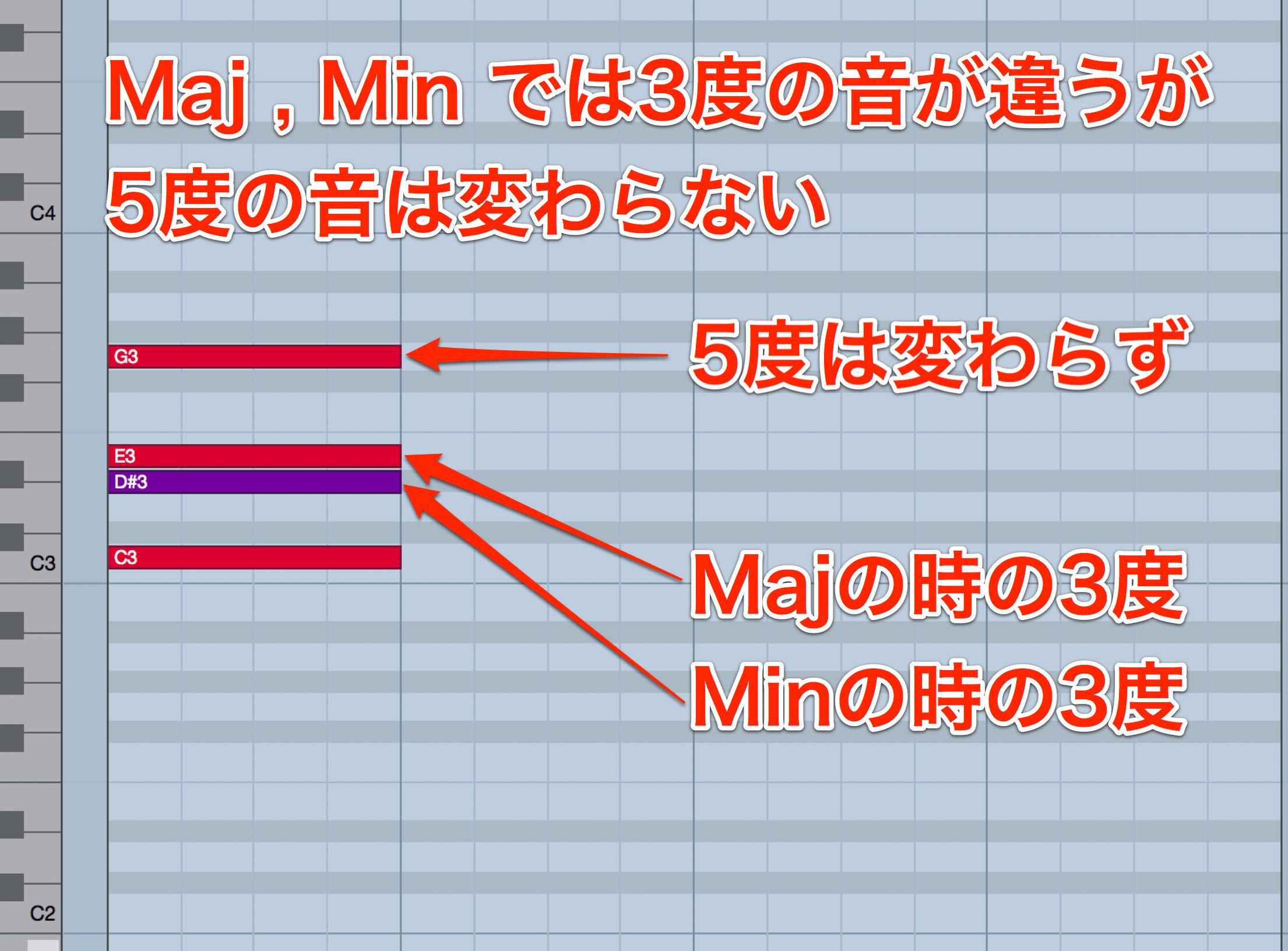

メジャーコードとマイナーコードでは3度の音程が異なります。

そのため、両コードに共通する5度を使用して、フレーズの和音に違和感が出にくくします。

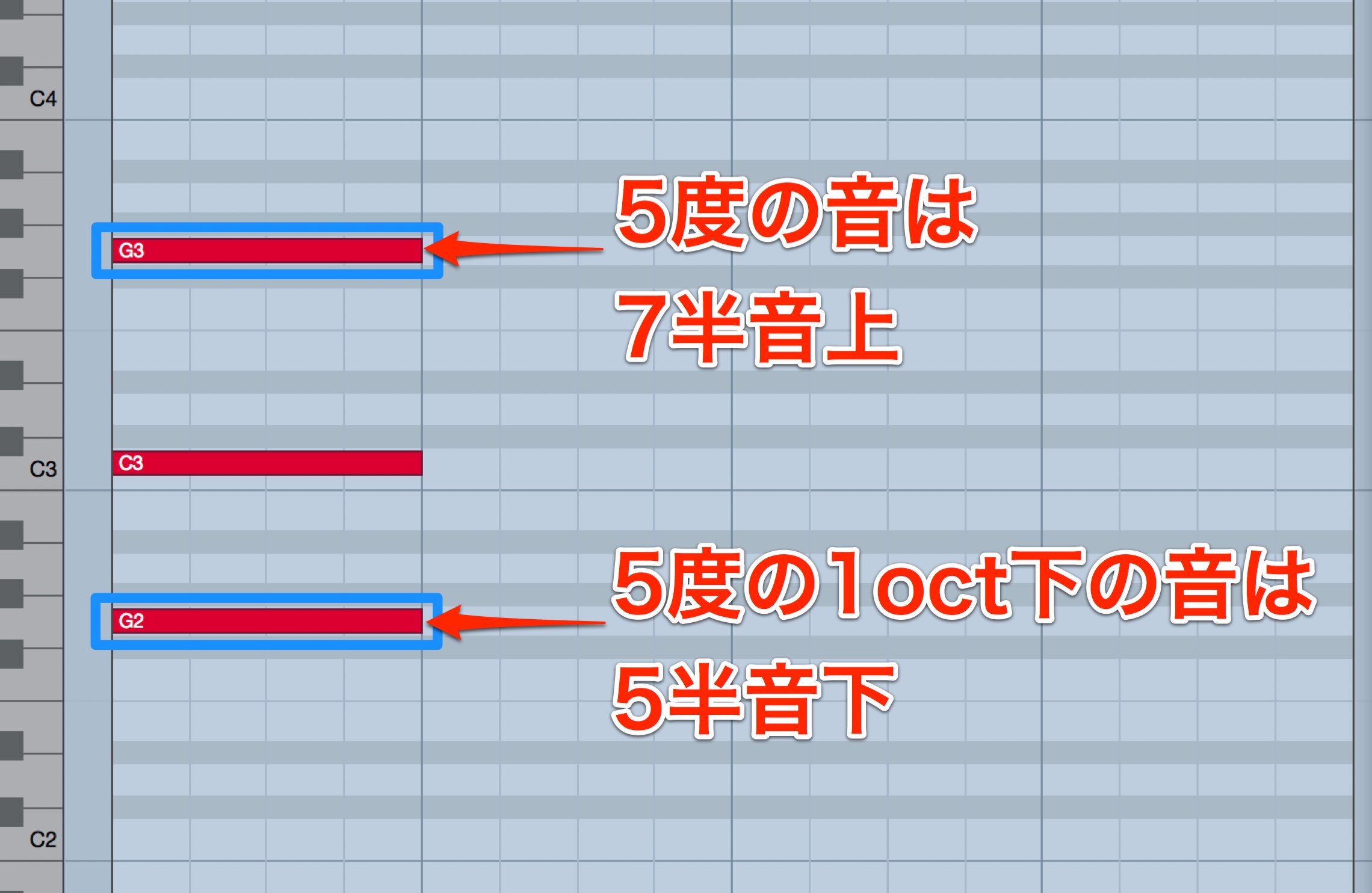

5度の音程はルートから7半音上、もしくは5半音下となります。

半音単位の調整はCrs(Coarse)で行ないます。

- OSC 2 を「7」

- OSC 3 を「-5」

に設定します。

これで、OSC 1に対して上下の5度が演奏されることになります。

各OSCの音量バランスも非常に重要です。

フレーズを聴きながら、各OSCのLevelで調節しましょう。

今回は下記のように設定しました。

- OSC 1 : 44%

- OSC 2 : 24%

- OSC 3 : 27%

マルチオシレーターモードの設定

前項でも解説を行なったマルチオシレーターモードを設定していきましょう。

各オシレーターのMOをオンにして隣のEditボタン(e)をクリックします。

No.を多めにしてサウンドを重ね、Panを最大値まで振り切りサウンドに広がりを与えます。

Detは適用しすぎると、チューニングが狂ったような感じになってしまうため控えめにして、PhaseはFree Phaseのままで進めていきます。

この段階でかなりゴージャスな感じが出てきますね。

Glideの設定

続いて、ノート感の音程を滑らかに繋げるGlideを解説いたします。

シンセサイザーのサウンドメイキングで頻繁に使用されるテクニックの1つです。

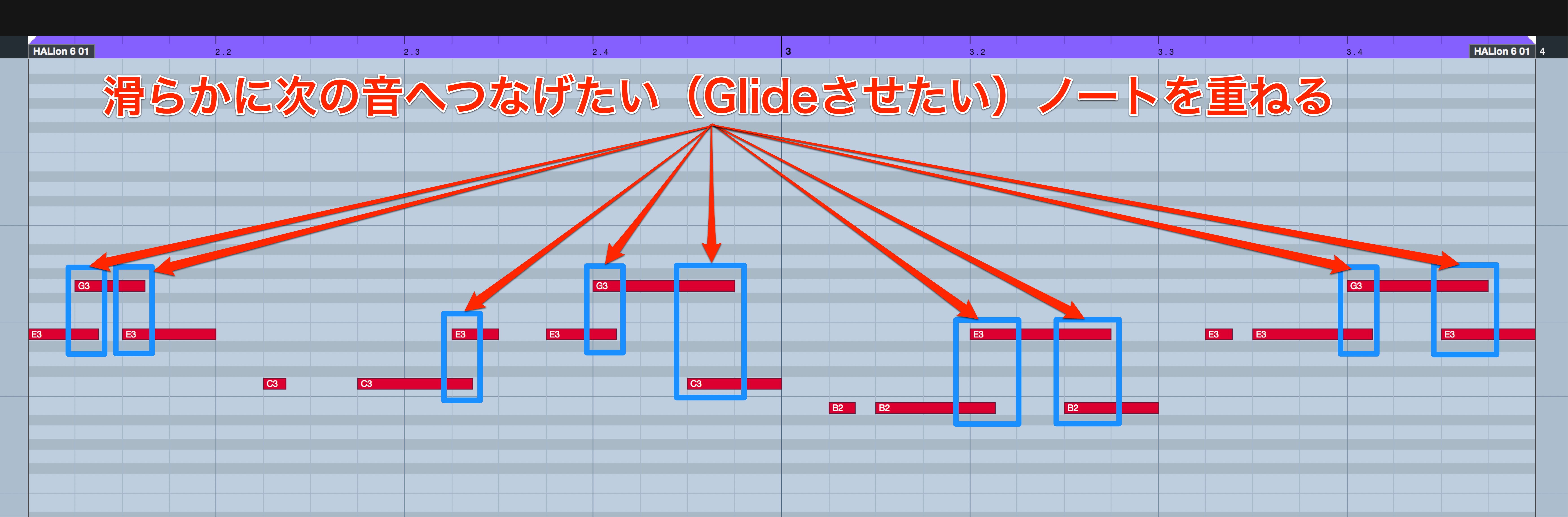

まずはMIDIノートの打ち込みです。

滑らかに音程を繋げたい(Glideさせたい)ノートを伸ばして、次のノートに重ねておきます。

次にHALion側でGlideの設定を有効にします。

「GLIDE」タブの中に設置されている「Glide」ボタンを点灯させます。

これで重なったノート同士の音程が滑らかに繋がりますが、サウンドも重なって演奏されてしまいます。

次のノートが発音された後は、前のノートが止まるように設定する必要があります。

EDIT→SOUND→VOICE MANAGEMENTのVoice ManagerをOnにしてMonoを点灯させます。

これでノートの演奏が重なることはなく、後に演奏されたノートが優先して発音されます。

最後にノートが重なった部分のみGlideが適用されるように設定します。

Glide効果を適用したい部分を柔軟にコントロールできるため便利です。

EDIT→ZONEでもう一度GLIDEに戻ります。

Glide下のFingeredを有効にします。

隣のTimeから、音程変化の時間をms(1000分の1秒)単位で調節可能です。

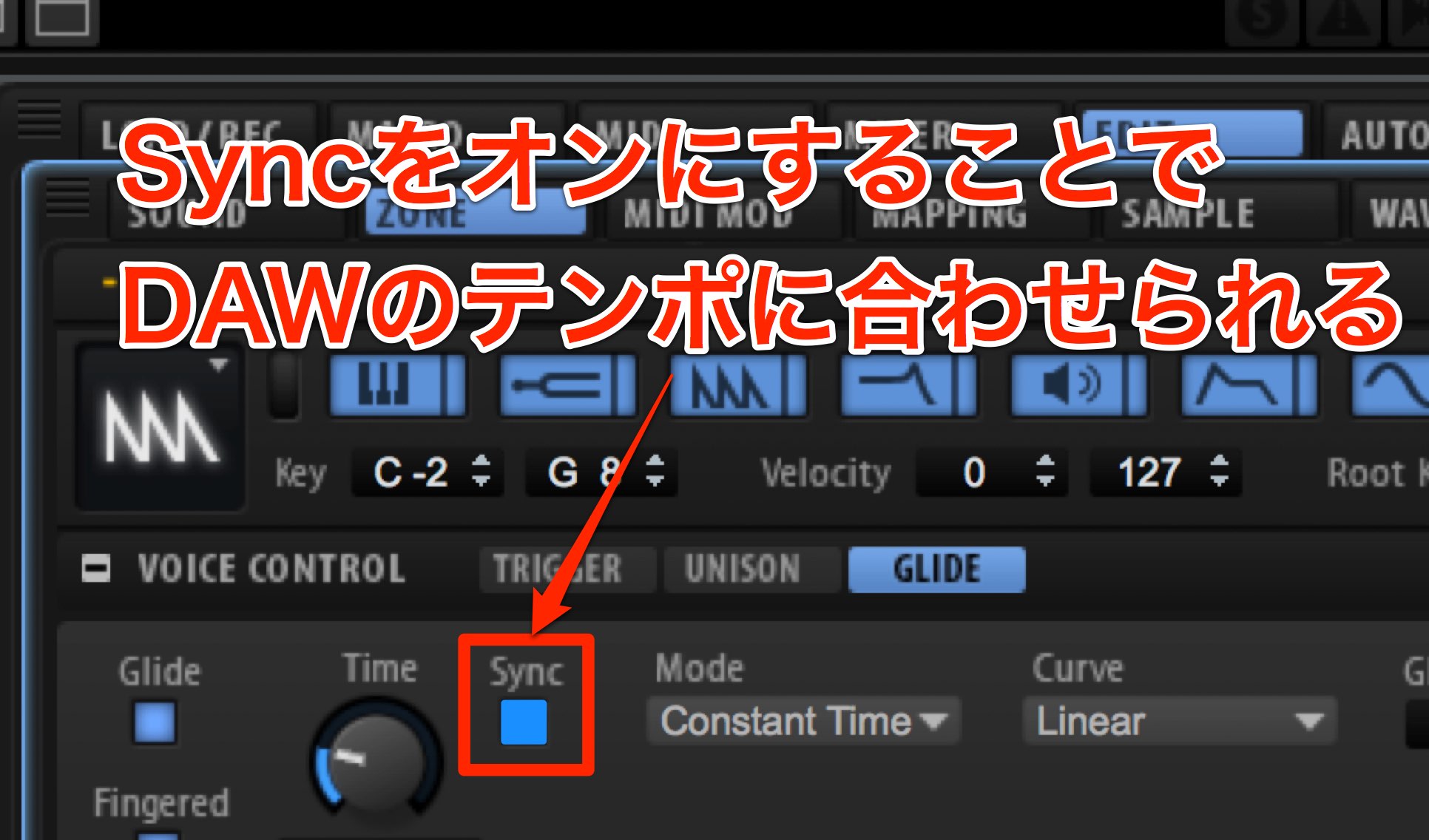

また、Timeの右に配置されているSyncを有効にすることで、音程推移の時間を楽曲テンポ(DAW)に同期させることができます。

今回はSyncを有効にし、変化が早めの1/32にしましょう。

ノート間の音程が32音符の時間をかけて推移し、自然なピッチ変化が得られます。

オシレーターシンクの設定

オシレーターシンクというテクニックを利用して、OSC 1 のサウンドに動きをつけていきます。

OSC 1 の波形アイコンをクリックすると、Syncと書いてあるものが4種類あります。

これらはHard Sync Oscillatorと呼ばれ、OSC自身の波形周期を同期して、音色を変化させるというものです。

非常に特徴的で有名なサウンドですので、聴いた瞬間にピンと来る方も多いと思います。

今回はSaw Syncを選択しました。

Syncを選択すると、波形アイコン隣にWaveformというノブが表示されます。

このノブを右に回すことで、波形の周期が早くなっていき、ピッチが上がったようなサウンドとなります。

演奏に合わせてノブが動くと非常に面白いサウンドとなります。

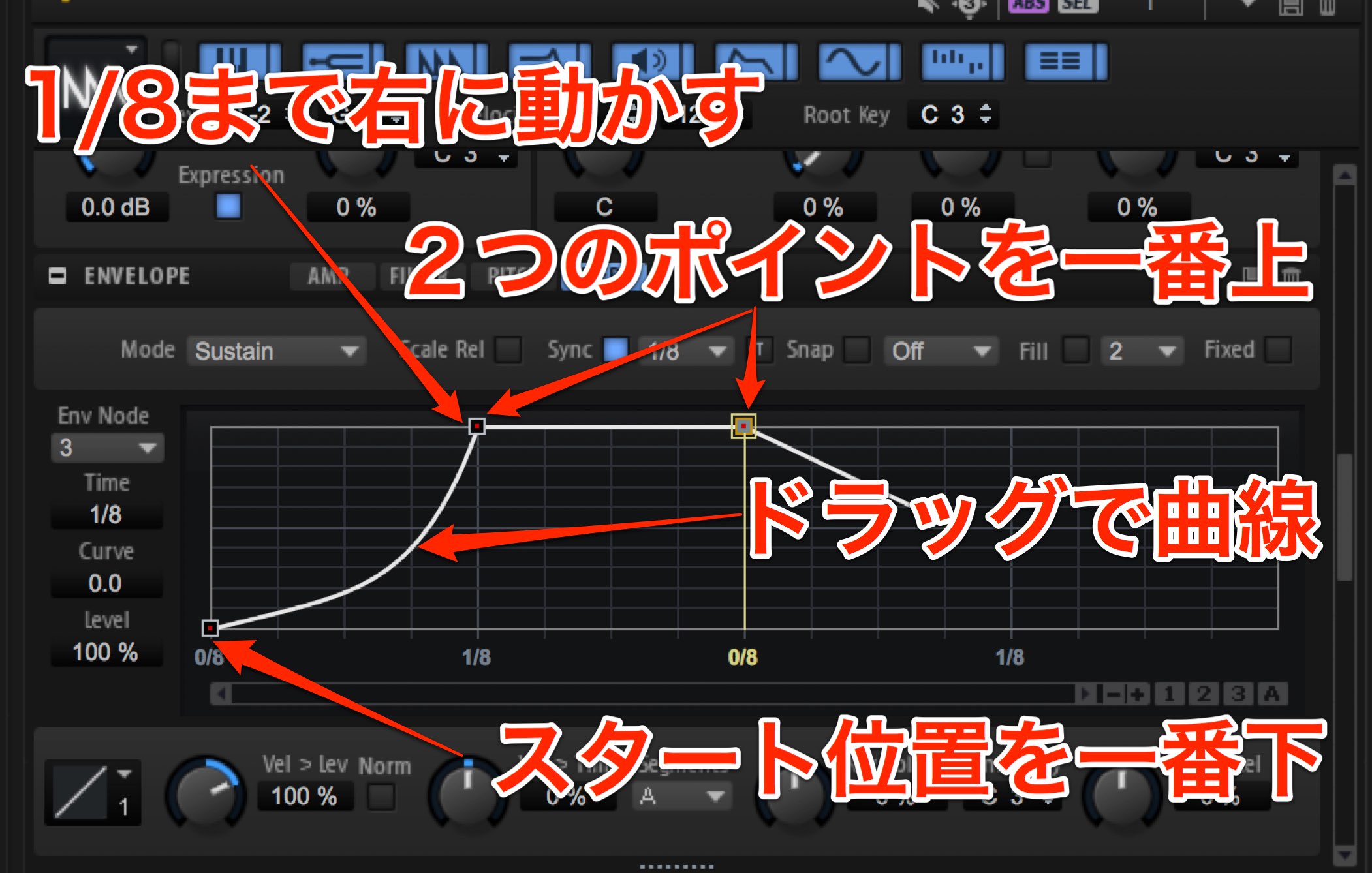

ENVELOPEを選択し、一番右のUSERを表示します。

デフォルトでADSRはすべて中央に配置されていますね。

このポイントを設定していきます。

スタート位置を一番下に設定します。

次にAttackポイントを一番上、Sustainのポイントも一番上に設定します。

ドラッグして曲線を描いておきましょう。

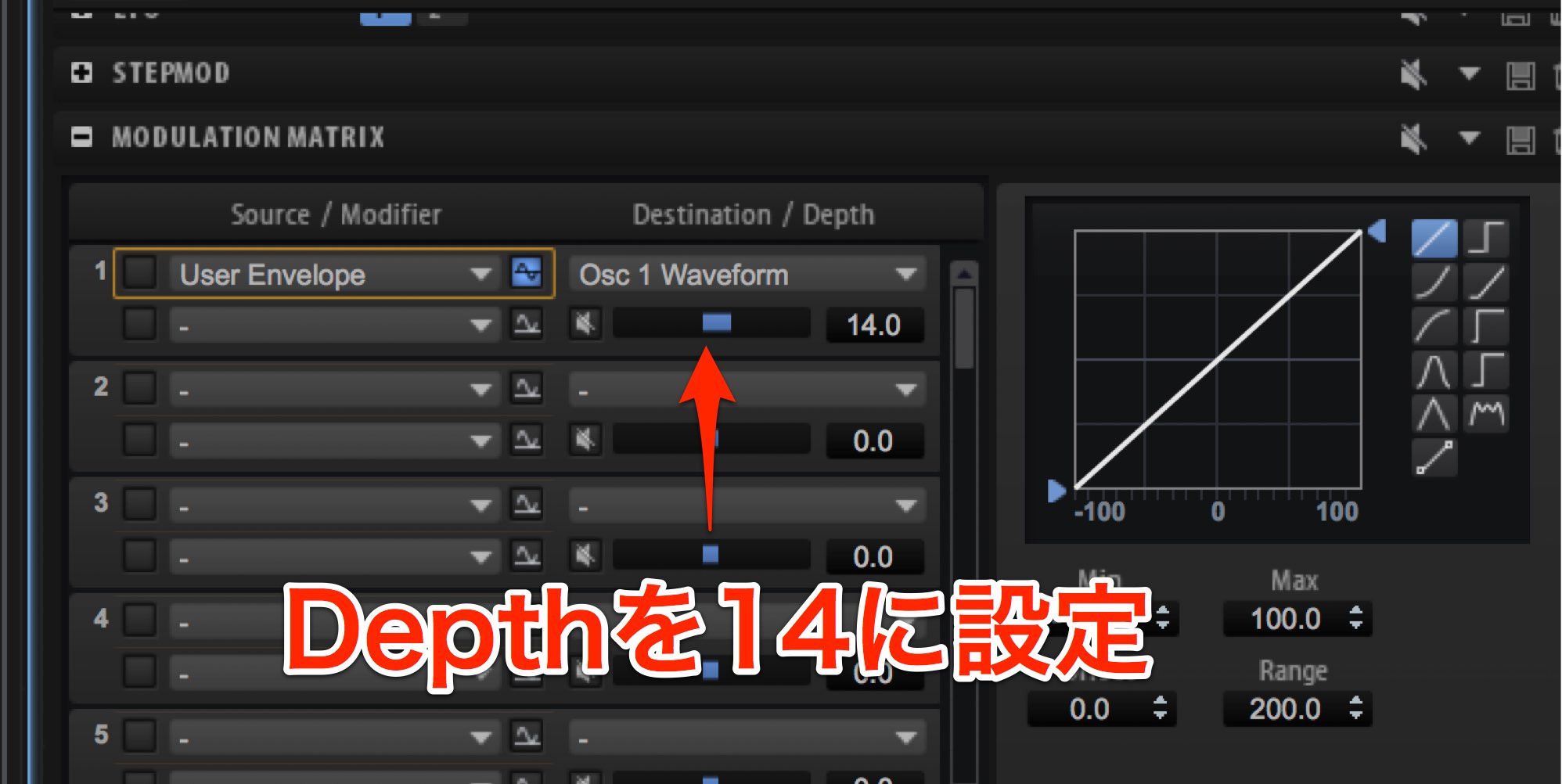

続いてMODULATION MATRIXへアクセスします。

Sourceを上記で設定したUser Envelopeに変更し、Destination(適用先)をSynthの中のOscillator 1 Waveformに設定します。

OSC 1 のWaveformのつまみを50に設定し、MODULATION MATRIXのDepthでUSER Envelopeのかかり具合を調節していきます。

今回のサウンドは「14」辺りが気持ちいいですね。

エフェクトの適用

最後にエフェクトをかけていきましょう。

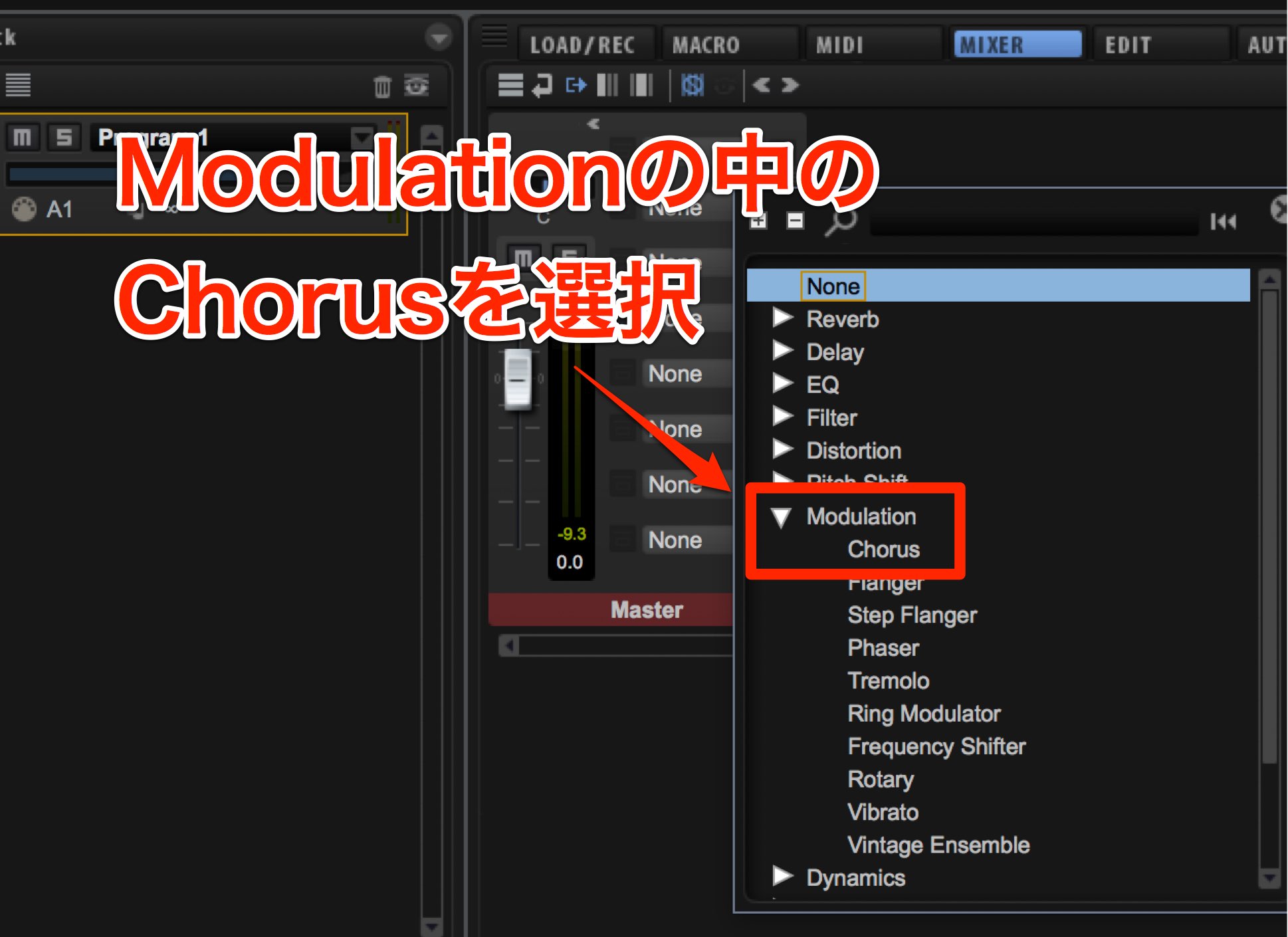

MIXERタブでNoneをクリックし、Modulationの中にあるChorusを選択します。

このChorusはサウンドに揺らぎ効果を与えるエフェクターで、「太さ」や「奥行き」を出したい時に有効です。

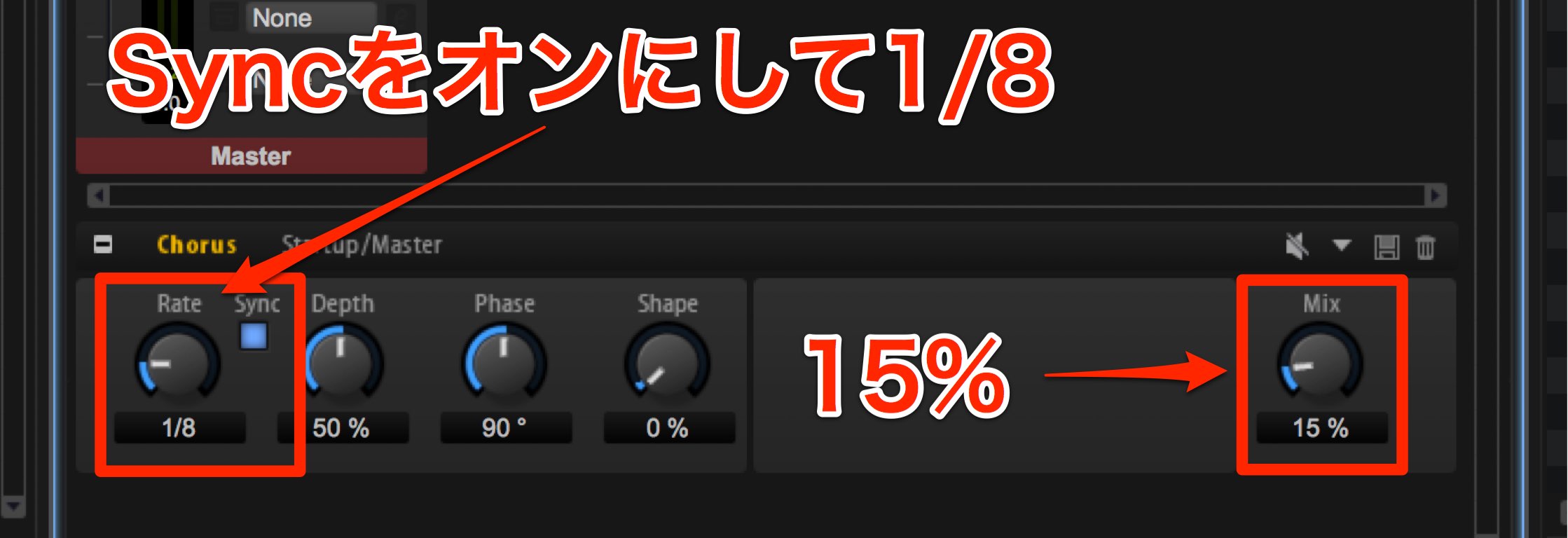

SyncをオンにしてRateを1/8 Mixを15%に設定。

続いてDelayとReverbで残響音を足して広がりを出します。

Multi Delayを選択し、Syncを有効にして1/16 Mixを10%に設定。

NoneをクリックしてReverbを選択し、Mixを9%に設定。

これでサウンドの完成です。

今回使用したGlideはBassサウンドでも非常によく使用します。

また、USER Envelopeもアイデア次第で様々なパラメーターに変化を与えることができますので、是非お試しください!