五線を用意する Finale 使い方

まずは、五線を用意してみる

楽譜を書き始めるためには、五線紙が必要です。

Finaleでも、まずは空の五線紙を準備するところから始めます。

主な新規ファイルの作成方法としては

- セットアップ・ウィザード

- デフォルトの新規ファイル

- テンプレート

- スキャン入力

があります。

ひとまず「セットアップ・ウィザード」を使ってみましょう。

製品のご購入

セットアップ・ウィザードの活用

もし、起動パネルが開いてないときは

メニュー「ファイル」→「新規作成」からでも同じです。

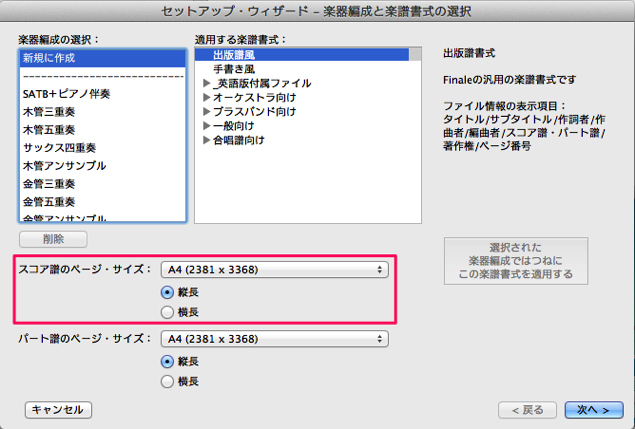

1_楽譜の段数と用紙のサイズ、書式を選びます

あらかじめ、定型の編成(楽器の組み合わせ)があれば、

左の編成の選択からチョイスしてもよいですし、

ご自分で設定する場合は「新規に作成」でOKです。

右側の書式選択 では、ジャズっぽい手書き風なんかも選択できます。

スコア譜とパート譜で、それぞれのページサイズが変更できます。

オーケストラや吹奏楽など、五線の段数が30段程度のスコアの場合は

スコアはB4やA3サイズで作ることもありますので、別のサイズをここで設定してください。

なお、パート譜とか必要ない楽譜でしたら、

スコア譜サイズのA4サイズで問題ないと思います。

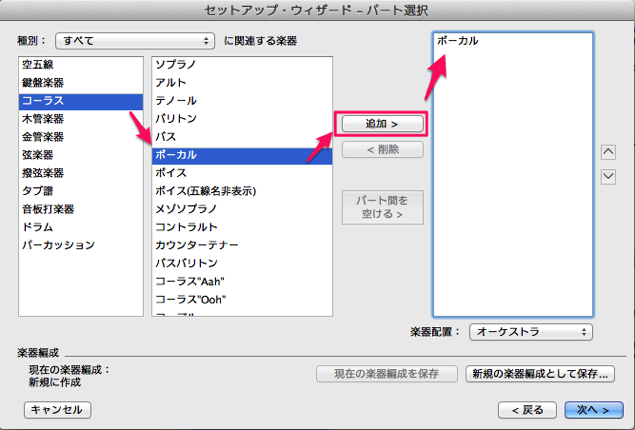

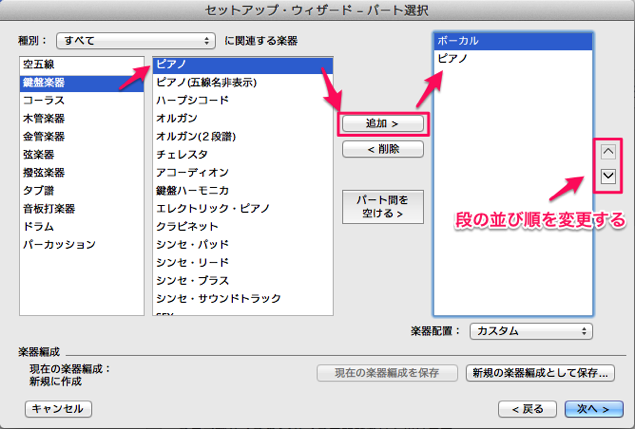

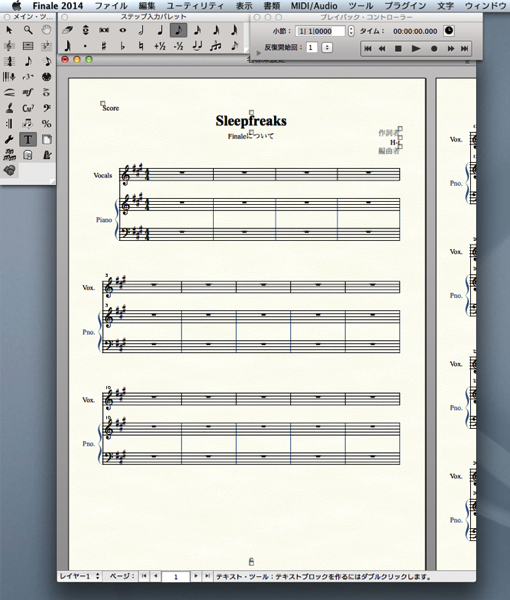

2_これから作成する楽譜の楽器編成(パート)選択する

例えば、歌(ボーカル)+ピアノ(大譜表2段)

合計3段の楽譜を用意する手順は上記の通りです。

必要な楽器を選んで、希望の配置(並び)になってない場合は、

最後に右側で並び順を変更します。

その後に「次へ→」を選択します。

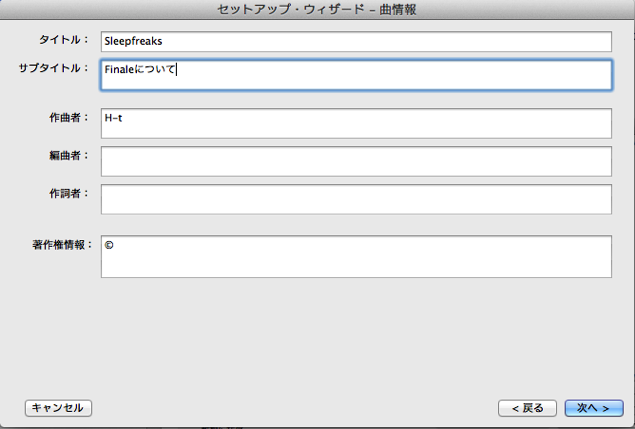

3_タイトル、作詞・作曲者など、テキスト周りを入力する

ここで、楽譜に必要なタイトルやクレジットなどを設定します。

どのタイミングでも変更できますので、

ここでは空欄のまま、スキップしてしまっても構いません。

「次へ→」を選択します。

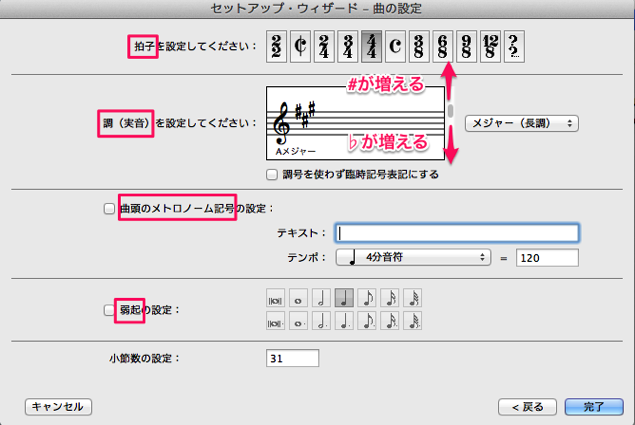

4_拍子、キー、テンポ、弱起(アウフタクト)を設定する

あらかじめ決まっている場合は、ここで設定してしまいます。

「メトロノーム」や「速度標語」「弱起」の場合は、

チェックボタンにチェックを入れて指定 します。

もちろん、いずれも、作成中どこのタイミングでも変更は自由ですので、

ここでは、仮でスタートしても構いません。ここまで設定すると、完了です。

では、次から、いよいよ音符の入力にトライしていきましょう。