メロディック・マイナースケールとノンダイアトニックコードの存在/音楽理論講座

マイナーの知識習得を通して見えてくるもの

今回は、今までのマイナー関連の内容を踏まえ、有名な曲を分析して“ある事”に気付くことで、今後学ぶノンダイアトニックコード活用法の1つに備えていきましょう。

第25回で触れた、ノンダイアトニックコードの内容も少しずつ見えてくると思います。

また前回までの内容も関連しますので、過去のマイナー関連の記事の内容が必須になります。

未読の方は第45~55回あたりを確認してみてください。

メロディック・マイナースケール使用曲を分析する

今回は、こちらの曲を題材としてみましょう。

以前題材とした「Fly Me to the Moon (In Other Words)」と同様に、世界中の人々に演奏やカヴァーされている「Les Feuilles Mortes」です。

英語版では「Autumn Leaves」、日本では「枯葉」として親しまれ、こちらの名前の方が有名かもしれません。

サンプルではピアノはコードの構成音のみのシンプルな演奏にしましたが、本来は色々と付け加えて演奏されることが多い楽曲です。

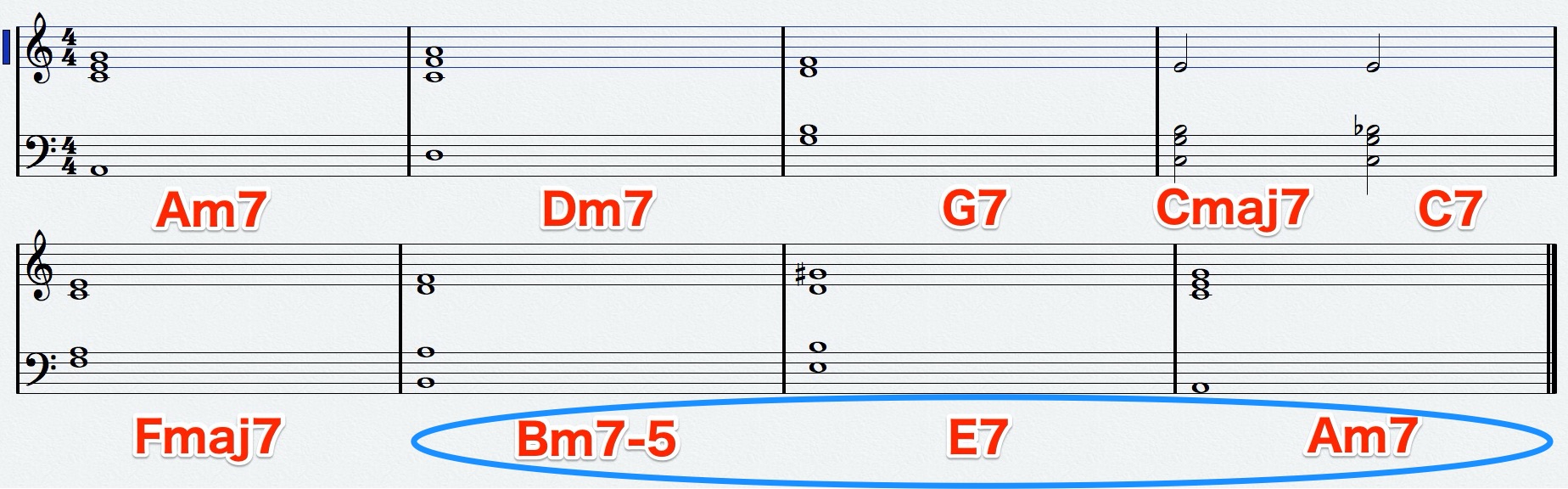

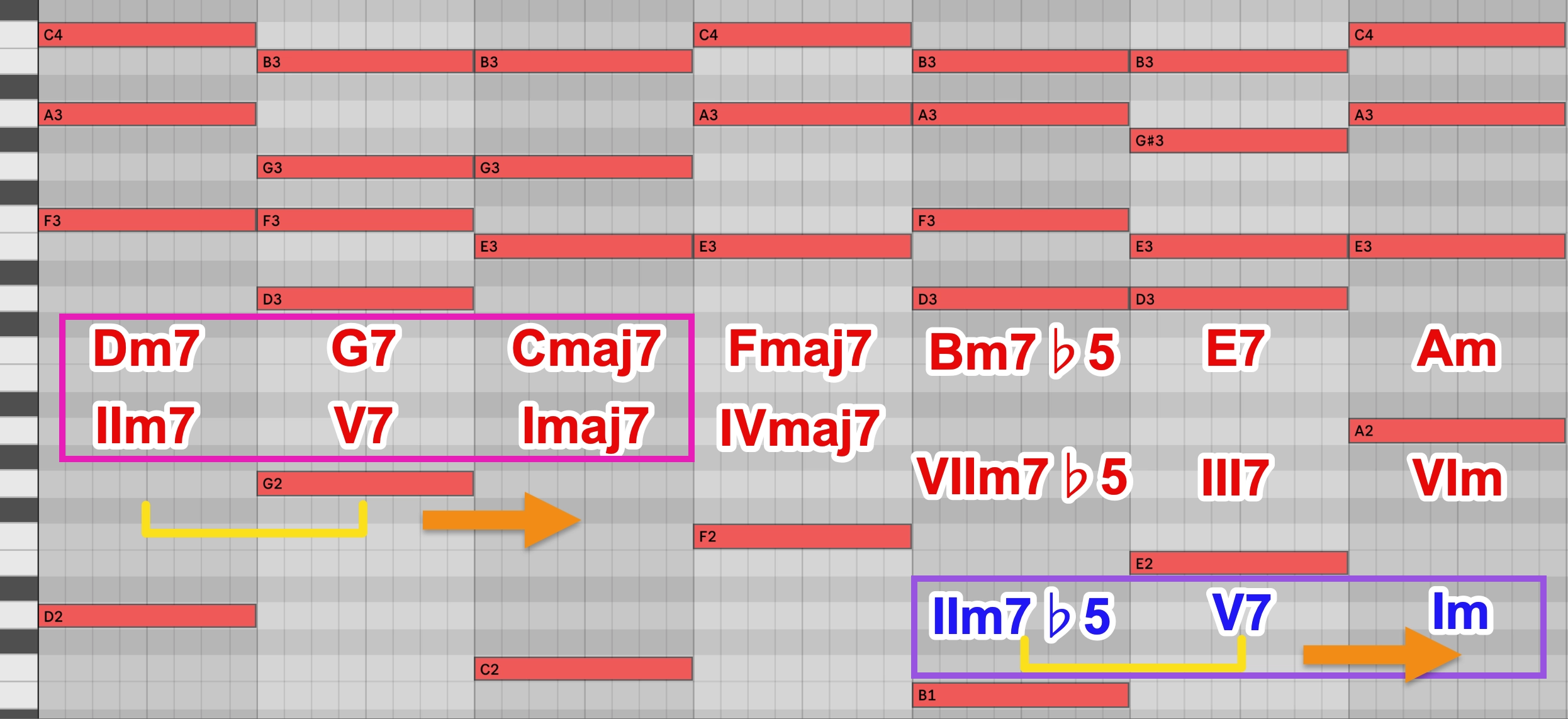

前半部分から見ていきましょう。

まずはキーの把握です。

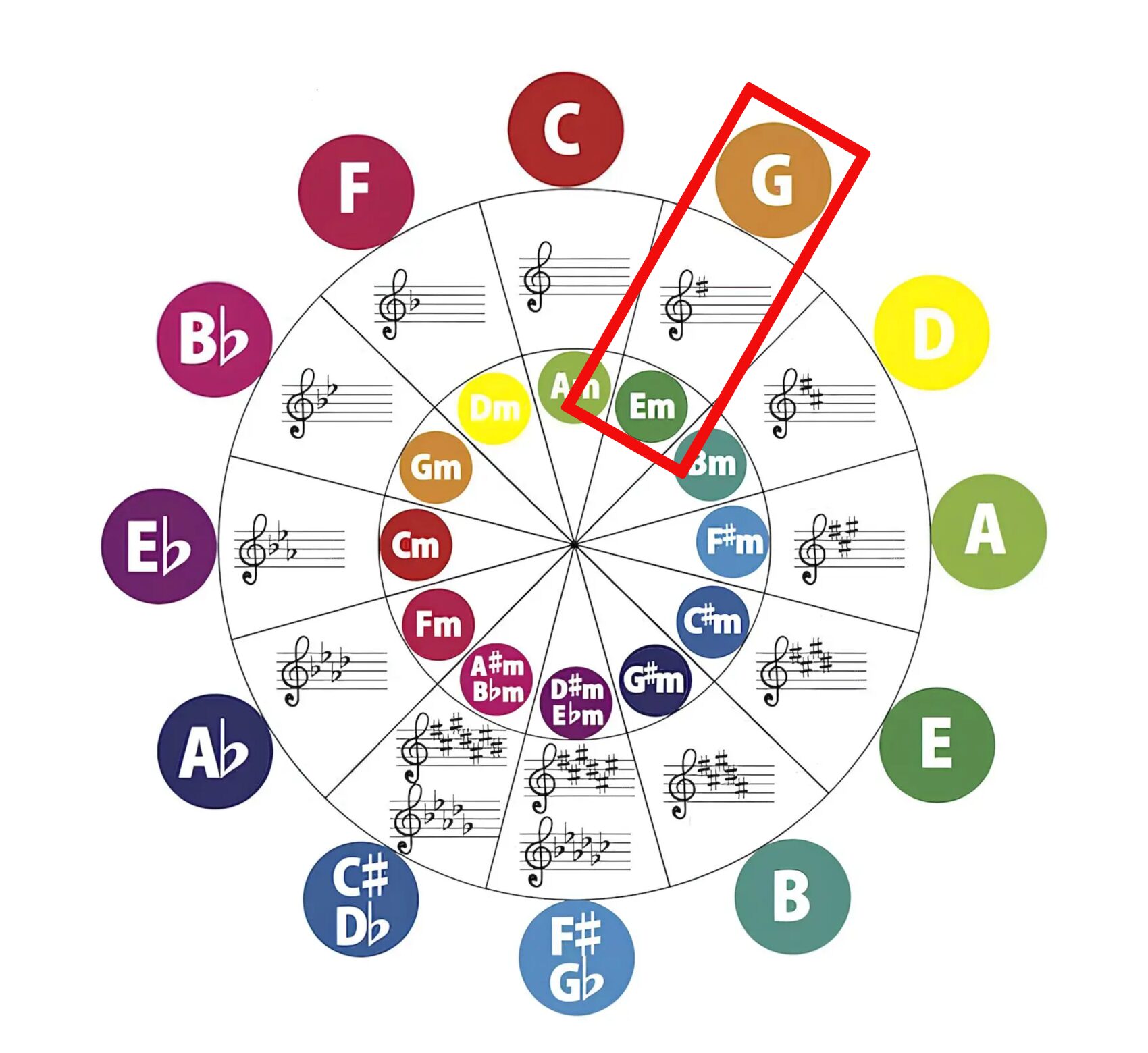

譜面がある場合は、#や♭の位置を見れば容易に把握できますね。

#がFだけに付いているキーは…

Gメジャー、もしくはEmでしたね。

ところで、この曲も第25回に出てきた「Fly Me to the Moon (In Other Words)」の様に”コードだけ聞くと”メジャーの明るい雰囲気から、マイナーのクールで暗く、物悲しい感じにシフトしている感じがしませんか?

最後のAm7をAmにすると、複雑な響きのマイナーセブンスより分かり易いかもしれません。

- 最後がAm7

- 最後がAm

今回の曲からメロディーを抜き、テンポを落としたものを改めて聴いてみましょう。

同じような印象を受けますね。

ですが、メロディーと一緒に聞いてみると…

今までにない感じがしますね。

まずはここに注目してみましょう。

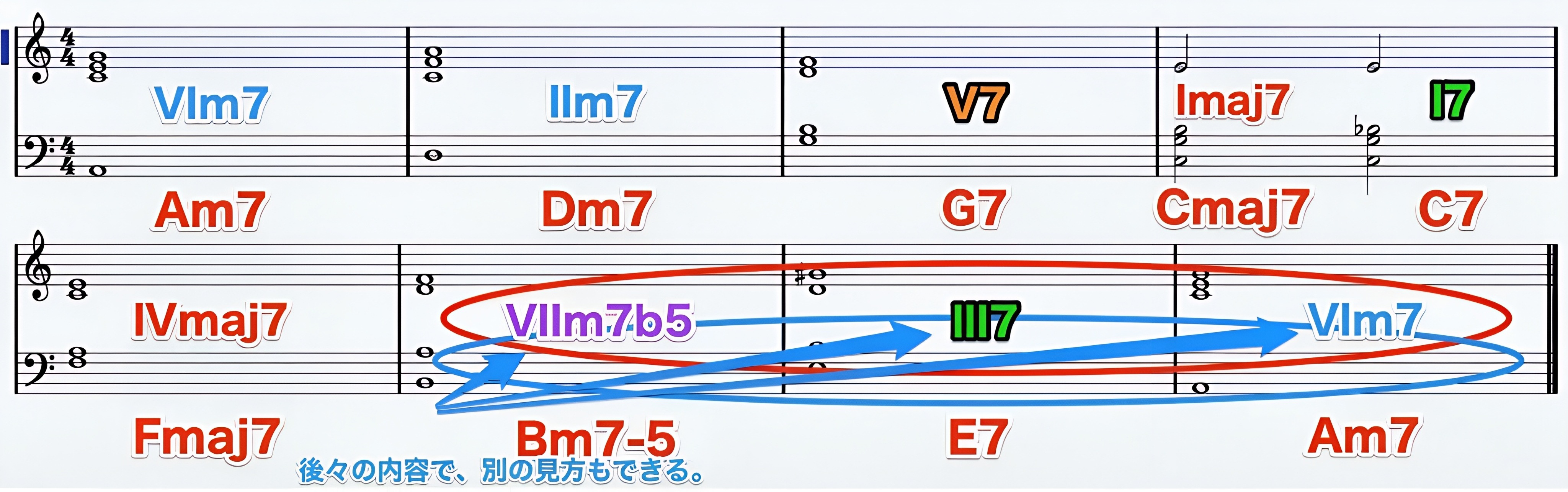

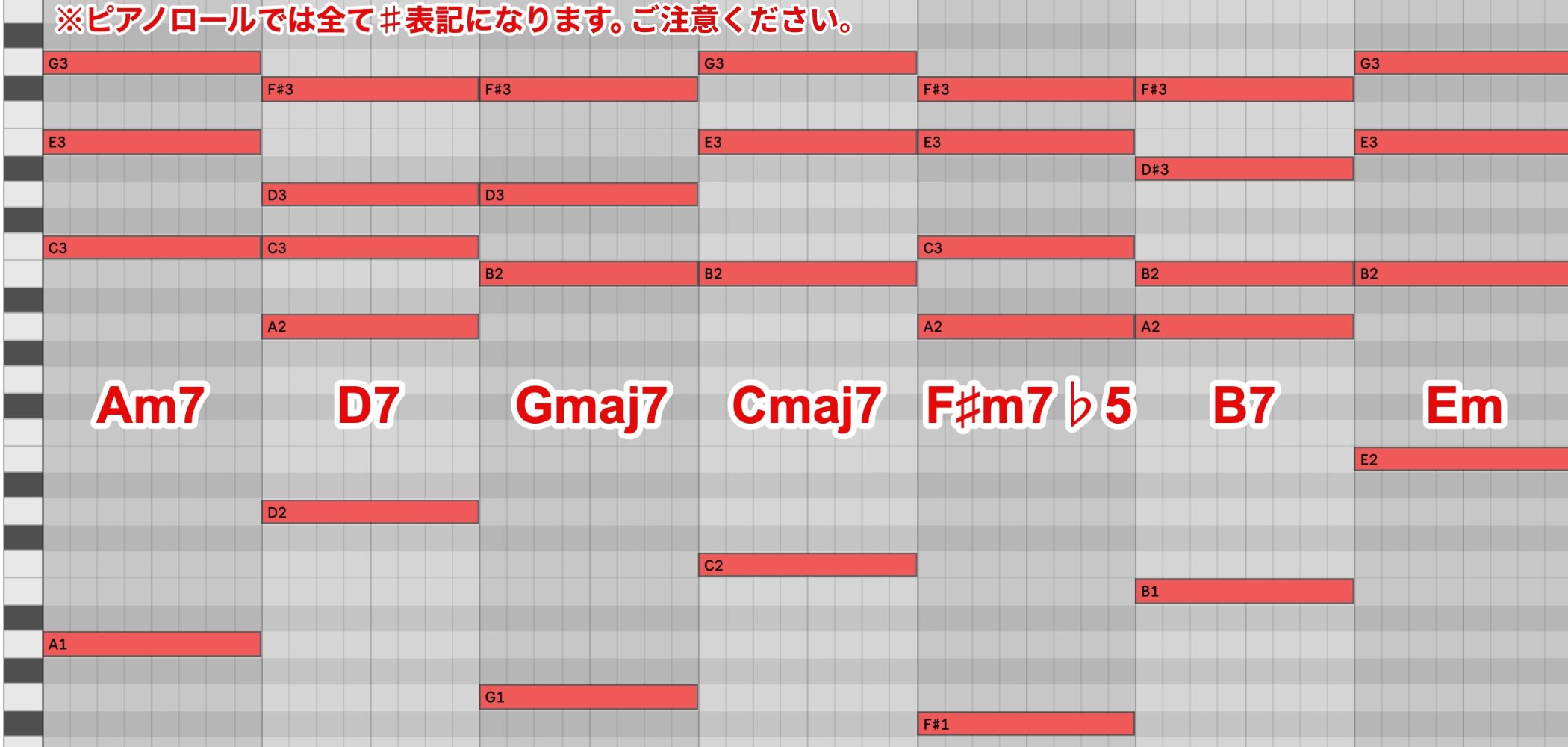

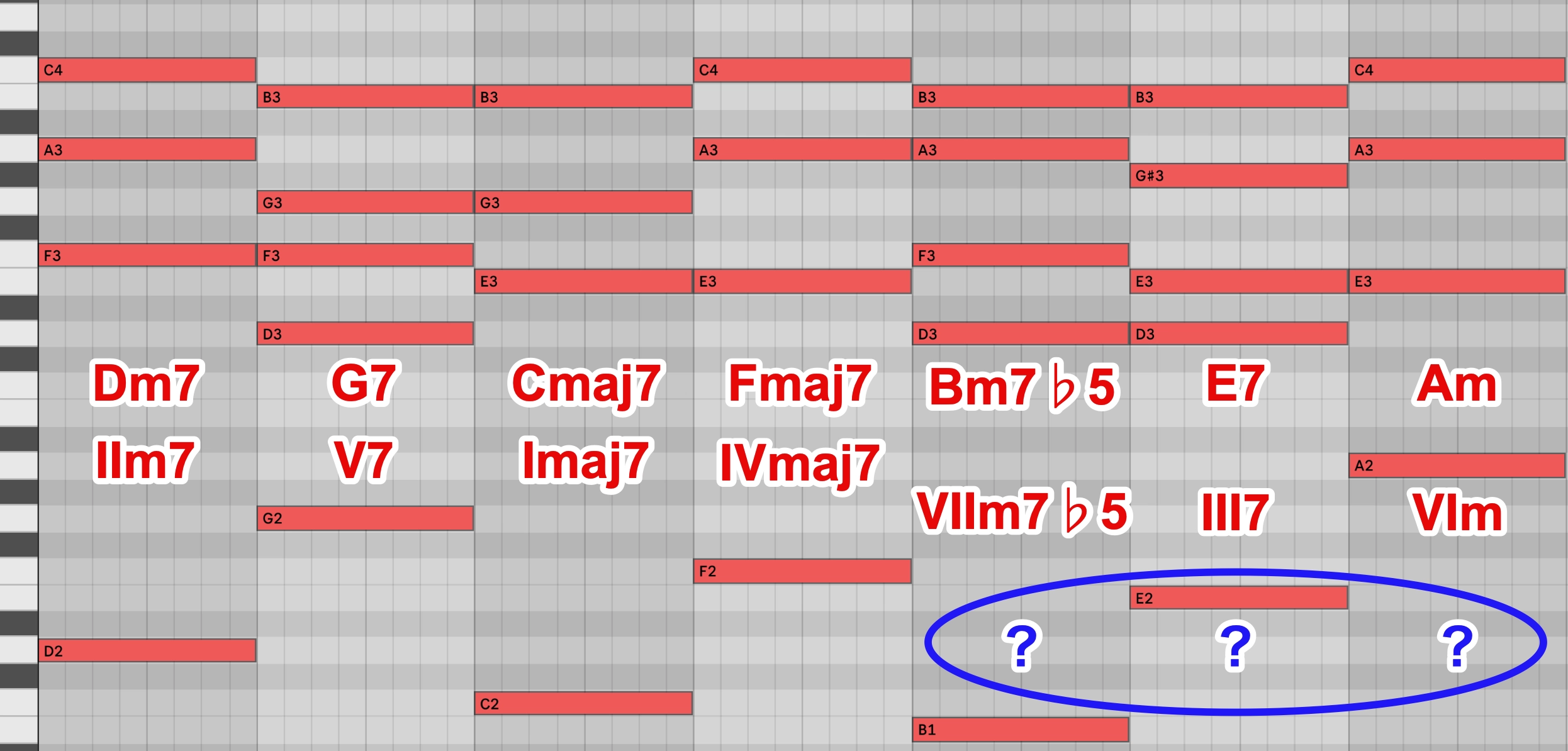

どのキーでも対応できるように、ローマ数字を振り分けてみましょう。

ローマ数字がわからない方は、下記を参照して下さい。

そして、今回はわかり易く白鍵だけのCメジャー、Aマイナーで確認してみましょう。

- メロディー

- コード

???と書いてある箇所は、以前「Fly Me to the Moon (In Other Words)」でも出てきた「後々の内容で別の見方もできる」とした部分と同じ流れです。

ナチュラル・マイナー以外も学んできた今、このローマ数字表記以外でも考える事ができそうですね。

レラティブキー(平行調)のマイナーキーのII-V-I(ツー・ファイブ・ワン)ですね。

ちなみに、前半にはメジャーのII-V-Iもあります。

このように、メジャーの「VII」Leading Tone(リーディング・トーン) = 導音上に出来たコードを、レラティブキー(平行調)マイナーキーの「II」Supertonic(スーパートニック)= 上主音上に出来たコードと考えて、そこからII-V-Iを作れば、強進行でもあり、解決感もある強い流れで使用することができます。

ディミニッシュ(トライアド)やマイナーセブンス・フラットファイブ(ハーフ・ディミニッシュドセブンス)も使い易くなると思いますので、是非取り入れてみてください。

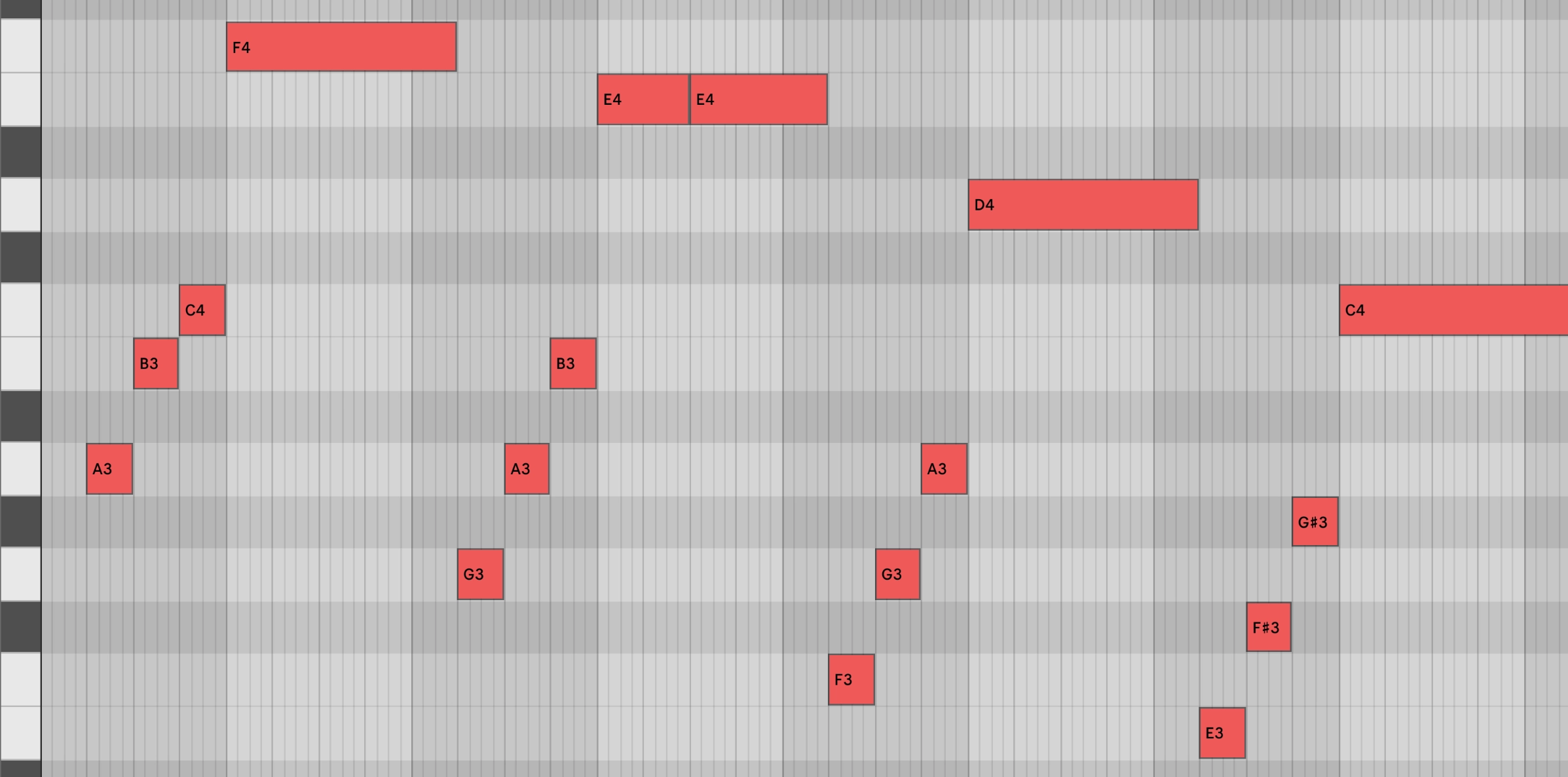

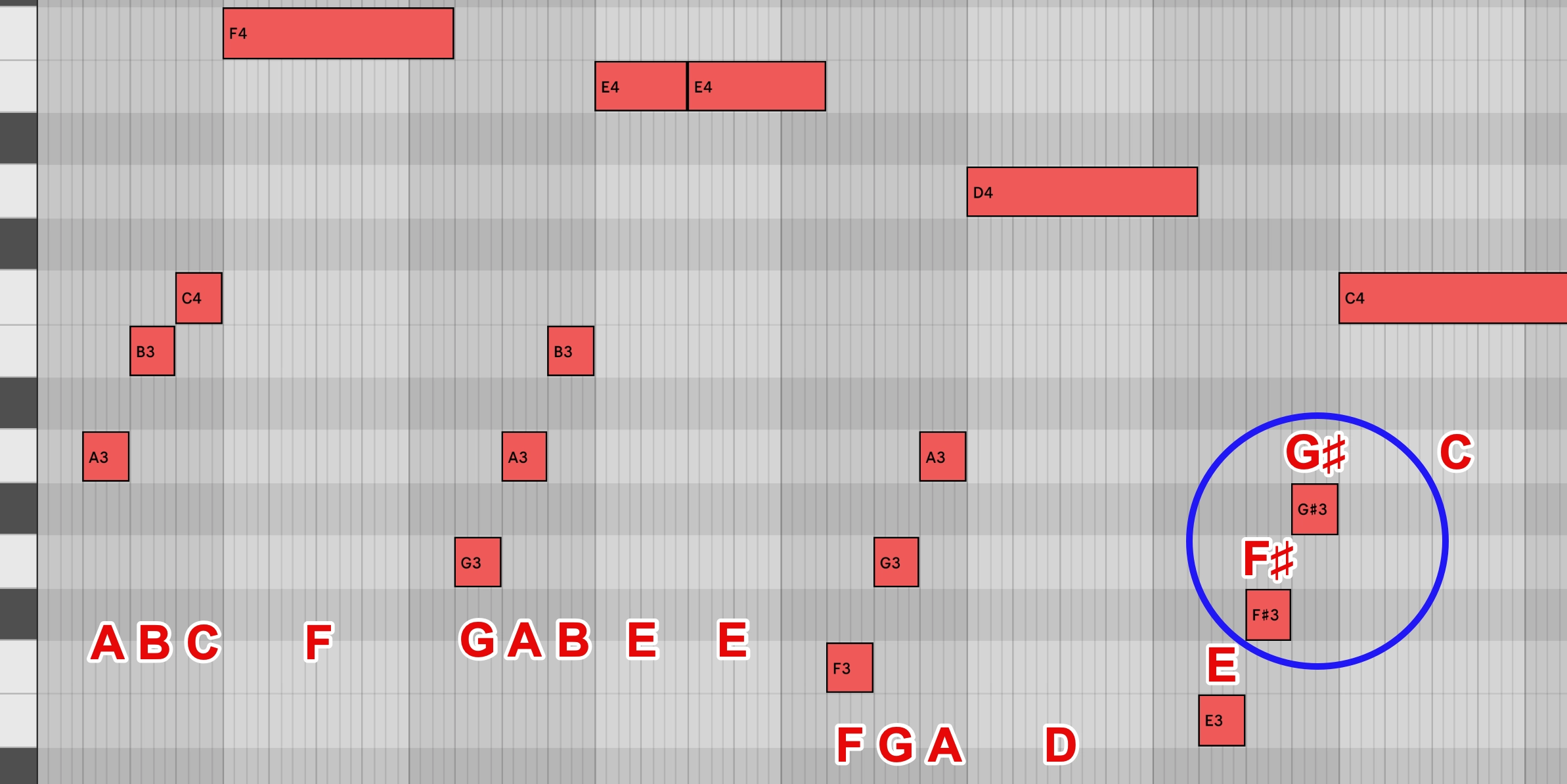

そして、改めてメロディーを見てみると、

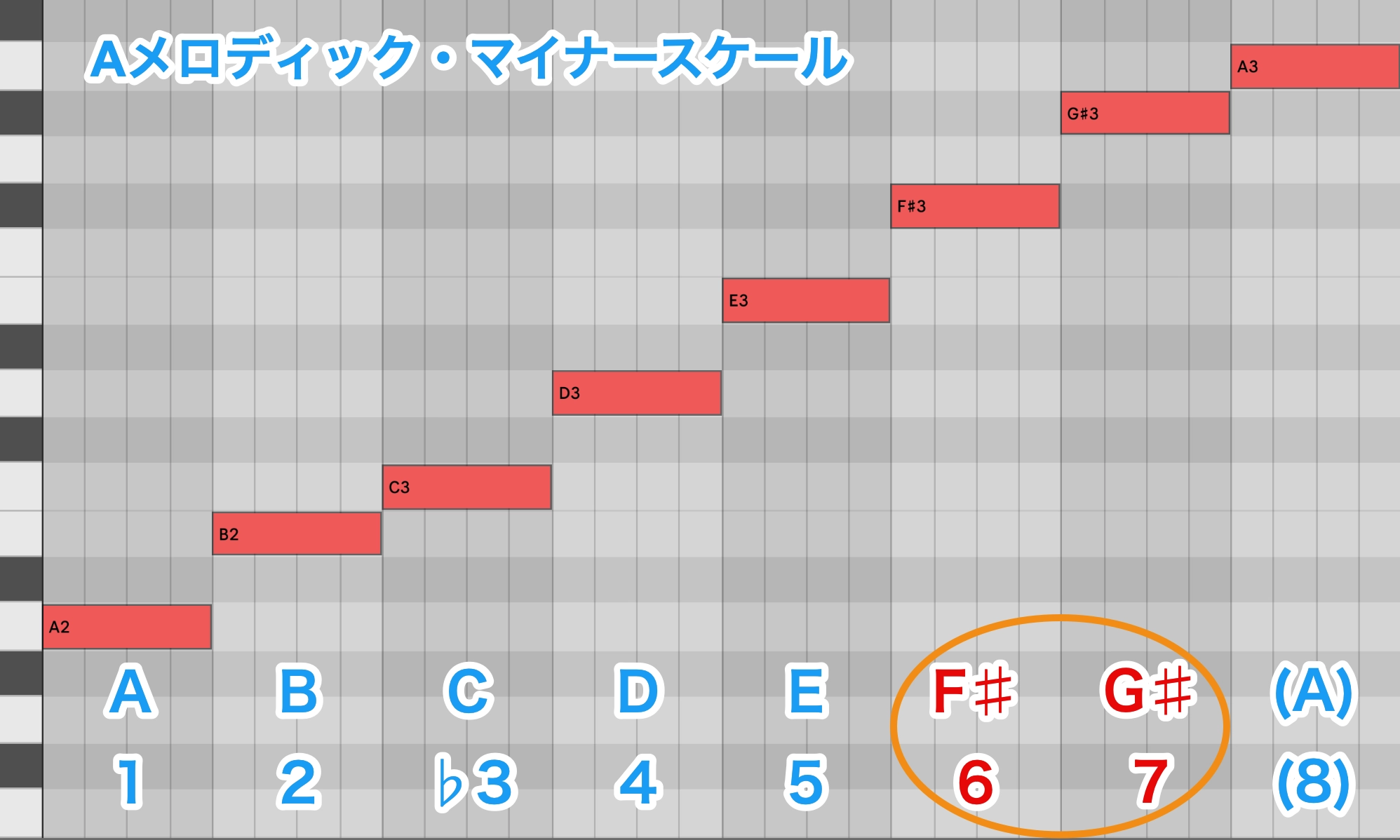

他の⾔い⽅もあるのですが、Aメロディックマイナーから選ばれている事がわかりますね。

オリジナルを作曲する際には、もちろんさまざまなスケールを選ぶことができますが、ぜひこのように楽曲分析を行って、可能性を広げていきましょう。