マスターレコーダー・AD/DAコンバーター TASCAM DA-3000

モニタリング環境やDAWから書き出す楽曲の音質が向上

DTMユーザーにとってミックスは誰もが通る道です。

これら作業を行う上でモニタースピーカーやヘッドフォンの音質を安定させ、正確にサウンドをモニタリングするということは、楽曲クオリティを向上させるために非常な重要な要素となります。

また、完成した楽曲をDAWからWaveなどの音楽ファイルを書き出した際、音質が変わってしまった。。という問題を経験をお持ちの方も多いと思います。

今回はTASCAM(ティアック株式会社)から発売されているマスターレコーダー/ADDAコンバーターの「DA-3000」をDTM環境に取り入れ、専用機のDAが楽曲のサウンドにどれほど変化を与えるものかを検証していきます。

DA-3000の大まかな機能として、下記の2項目が挙げられます。

- 高精度なクロック基準で処理されるAD及びDAコンバーター

- PCM形式で最大192kHz 24bit録音、DSD形式では最大5.6MHzでの録音が可能なレコーダー

スタジオのDAWシステムだけではなく自宅での制作環境にとっても、有効活用できるような仕様となっていますので順に解説していきます。

AD/DAコンバーターとは?

AD/DAコンバーターという言葉を耳にされたことがある方も多いと思います。

難しく感じてしまうかもしれませんが、実はそうでもありません。

A : アナログの略

D : デジタルの略

そして、コンバーターは変換という意味を持ちますので、

- ADコンバーター : アナログ信号をデジタル信号に変換するセクション

例 : 声やギターをDAWへ録音する

例 : パソコン内蔵マイクを使用してSkype通話を行う

- DAコンバーター : デジタル信号をアナログ信号に変換するセクション

例 : DAWのサウンドをスピーカーやヘッドホンで鳴らす

例 : iTunesを再生してパソコン内蔵スピーカーから音楽を聴く

このようにAD/DAコンバーターは特別なものではなく、パソコンやオーディオインターフェイス、iPhoneにだって備わっています。

では、なぜ別途AD/DAコンバーターを使用するのか?

変換の精度やクオリティが優れているためです。

これら多くの機器はステレオ信号を1つのチップで処理するのに対し、本機では左右の信号をそれぞれ個別のチップで処理でされます。

高精度でデジタルからアナログの音声信号へと変換が行われるため、原音を忠実に再現することが可能ということを意味します。

DA-3000をDAコンバーターとして使用する

ここではDA-3000をDA(デジタルからアナログに変換)として使用していきます。

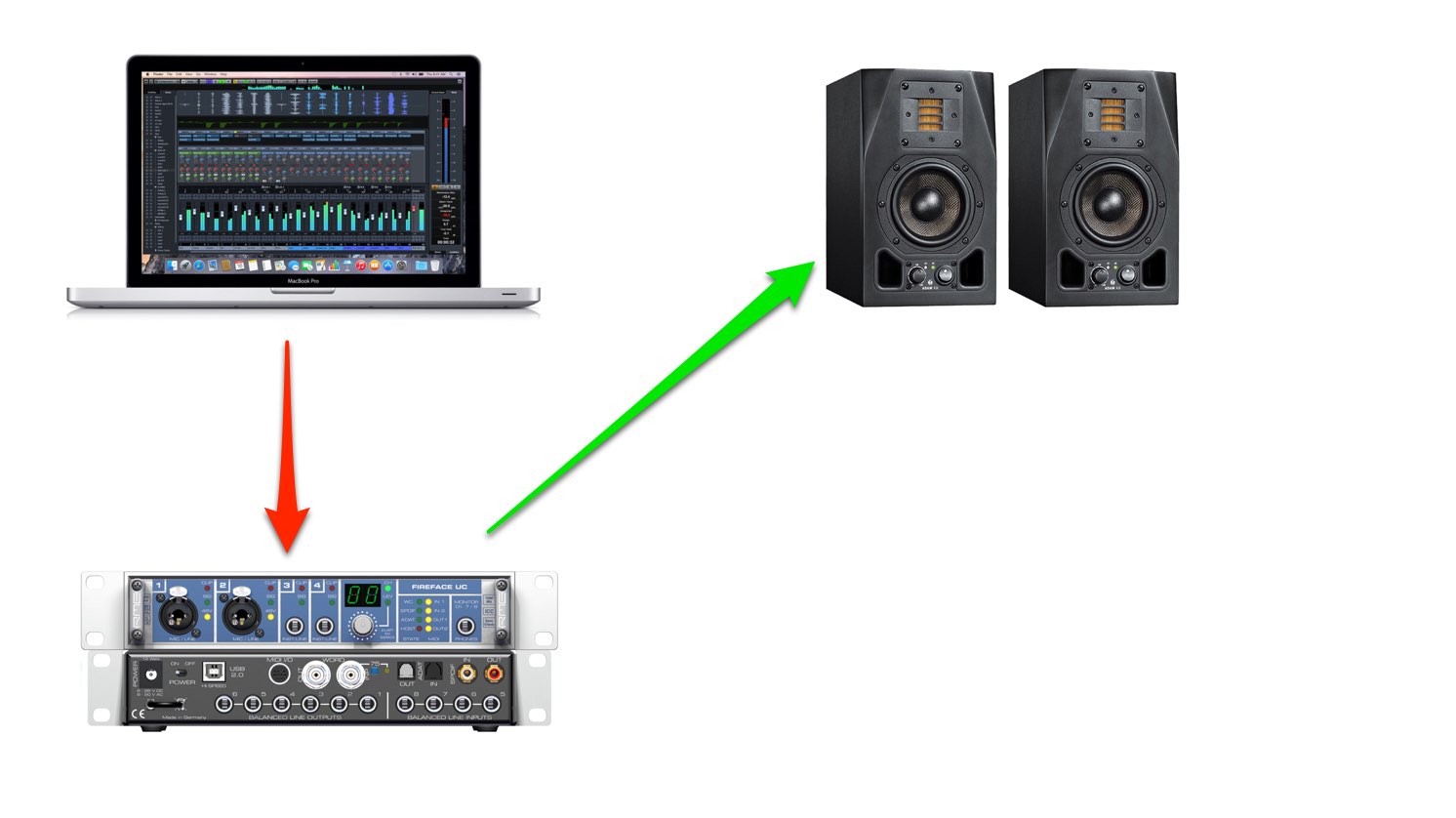

まず通常のセッティングはこのような形です。

DAWから出力されるのはデジタル信号です。

これをオーディオインターフェイスがデジタル信号受け取り、アナログ信号に変換(DA)してスピーカー・ヘッドホンへ出力します。

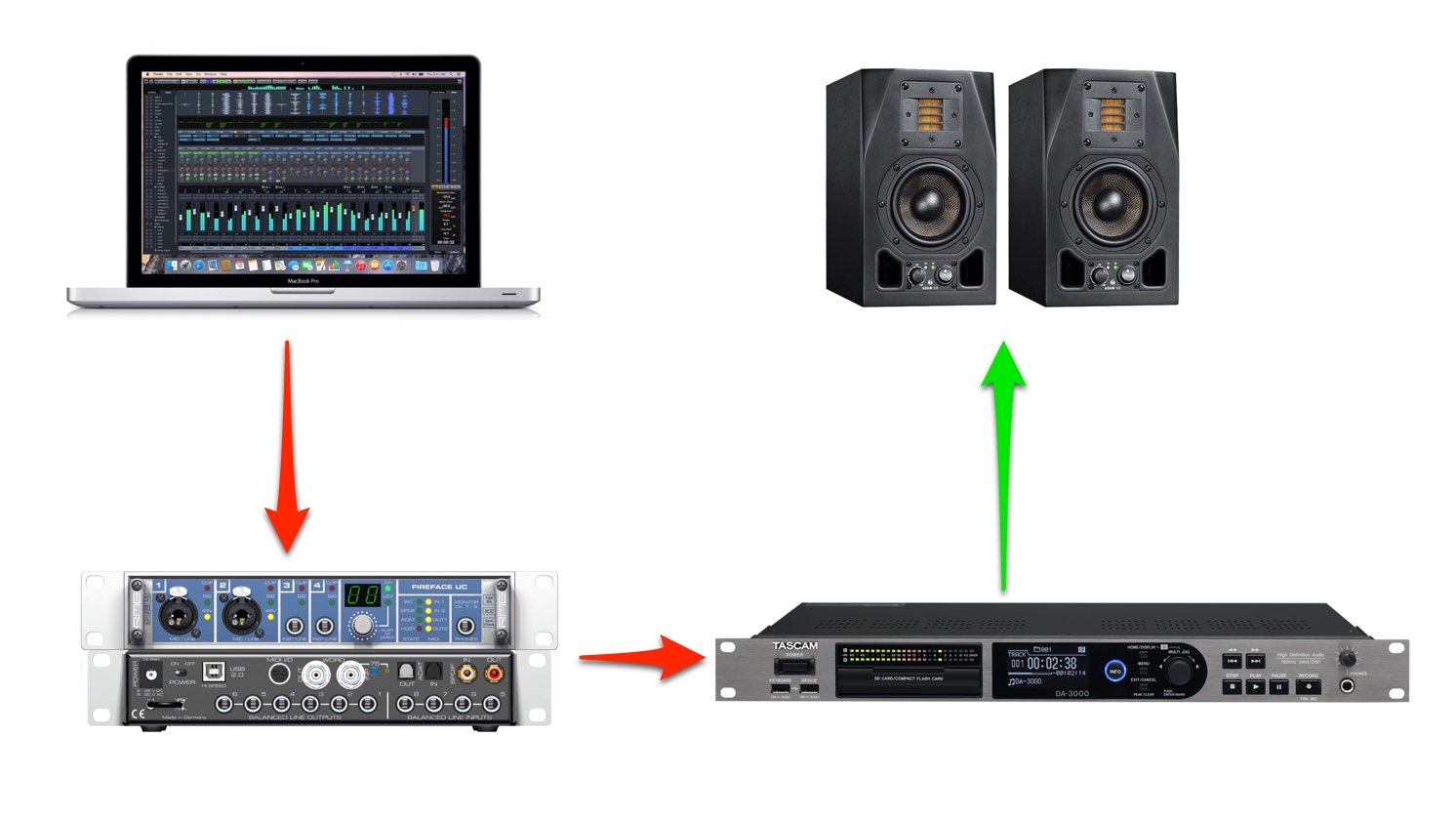

DA-3000を通した場合はこのような形です。

DAWから出力された信号をオーディオインターフェイスが受け取るまでは同様ですが、ここでアナログ信号へ変換せずに、DA-3000へデジタル信号のまま送ります。

最大の注意点はデジタル出力に対応したオーディオインターフェイスが必要ということです。

オーディオインターフェイスがデジタル出力に対応している場合、SPDIF出力という端子が備わっています。

SPDIFケーブルを使用してDA-3000のSPDIF入力へ接続します。

オーディオインターフェイス側でSPDIFからサウンドが出力されるように設定を行なってください。

これでDA-3000までDAWのデジタル信号が流れるという形になります。

DA-3000をマスターレコーダーとして使用する

DTMユーザーにとってマスターレコーダーというものはなかなか聞き馴染みのない機器かと思います。

まずはマスターレコーダーがどのように使われるものなのかを確認していきます。

マスターレコーダーとは?

マスタリングを終えた楽曲のマスターデータを保存することを目的とした機器となり、ステレオ音声を録音します。

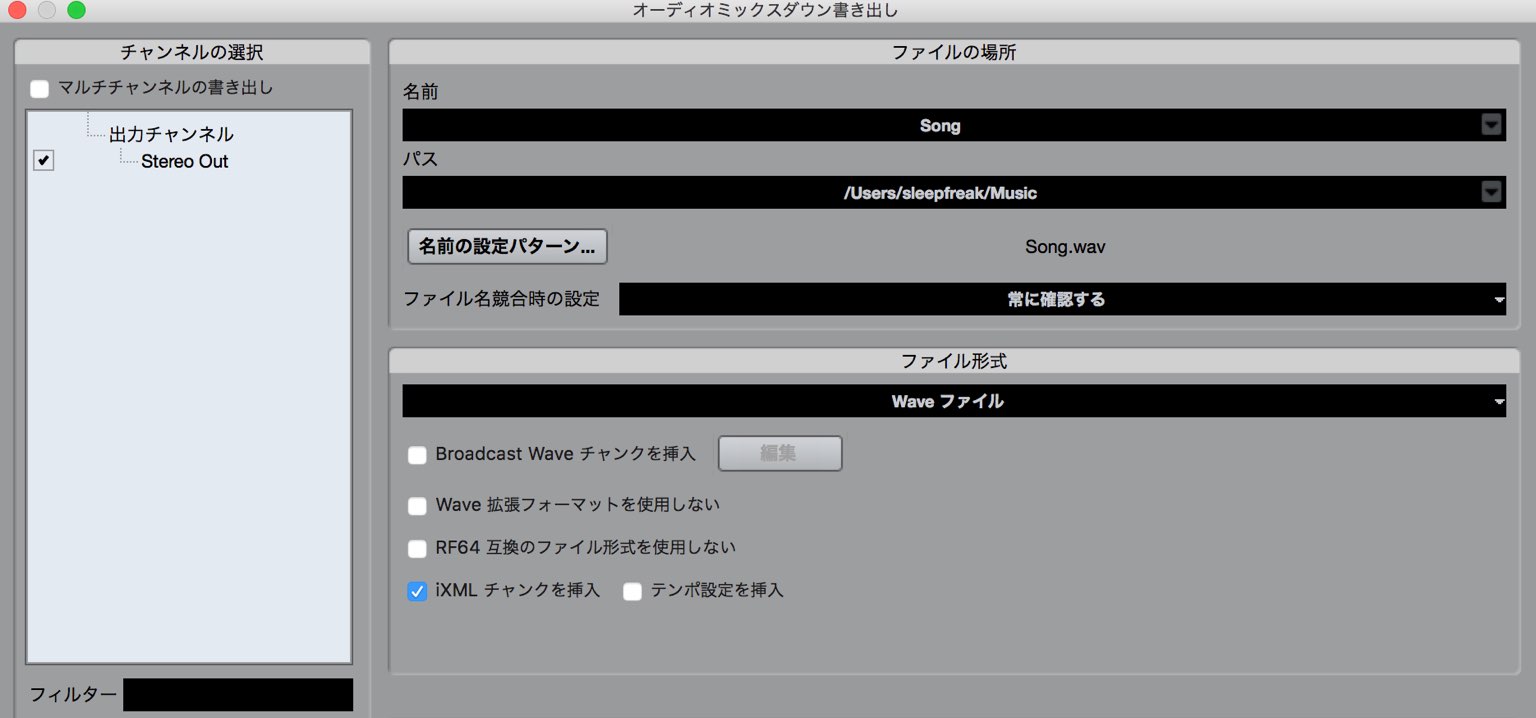

DTMの作業はDAWでバウンスを行い、WAVやAIFFなどの音楽ファイルを書き出すことで、マスターデータを作成します。

この際にインストゥルメントやプラグインによってバウンス時に音質が変化してしまうというケースも多いです。

バウンスによる音質の変化を防ぐ目的で、DAWを再生して流れるサウンド自体を録音するための機器がマスターレコーダーとなります。

サウンドの比較

Cubaseでバウンスした音楽ファイル(WAV)を用意しました。

このファイルとDA-3000に録音したファイルを比較してみましょう。

- Cubaseでバウンスしたファイル

- DA-3000をで録音したファイル

このようにサウンドの印象は異なります。

Cubaseでバウンスを行ったファイルは、中域の情報量が比較的多く、高域が落ち着いた印象に対して、DA-3000で録音したトラックは、中域がわずかに軽く、高域が抜ける印象です。

高域の違いは実際にスペクトラムにも特徴が出ており、アベレージの6kHz付近の情報量がDA-3000がより多いということがわかります。

最後に

一通り検証を終えてみて、外部のDAコンバータは自宅環境でも音の違いがはっきりと出ることがわかりました。

DA-3000の私なりに感じた音の傾向としては、バランスよく癖のない周波数特性、特に高域に関してはスムースで分離感がありミックス時のマスキング処理やリバーブの調整がとても行いやすいと感じました。

当記事のオーディオインターフェイスはFireface UCXを用いましたが、オーディオインターフェイスの価格帯によってDA-3000による音の違いが強く出てくるのではないかと思います。

機会がありましたら、この点も検証していきたいと思います。