コンプレッサーかけ録りのポイント

録音時点でコンプレッサーをかける「かけ録り」

今回は、要望の多かったレコーディング時の「コンプレッサーかけ録り」について解説します。

DAWによるデジタルエフェクトが全盛の今、コンプレッサーをかけた状態で録音することにどういった意味があるのか、多くの方が気になる点かと思います。

「かけ録り」においてよく使用されるハードウェアコンプレッサーの適用方法についても触れながら、紐解いていきます。

コンプレッサーかけ録り 解説動画

「後がけ」と「かけ録り」の違い

まずコンプレッサーの役割について簡単におさらいしておきましょう。

コンプレッサーは、生楽器や歌を録音する際に生じる大きな音量差を縮め、聴き取りやすくすると同時に、ミックスに馴染みやすくする役割を持っています。

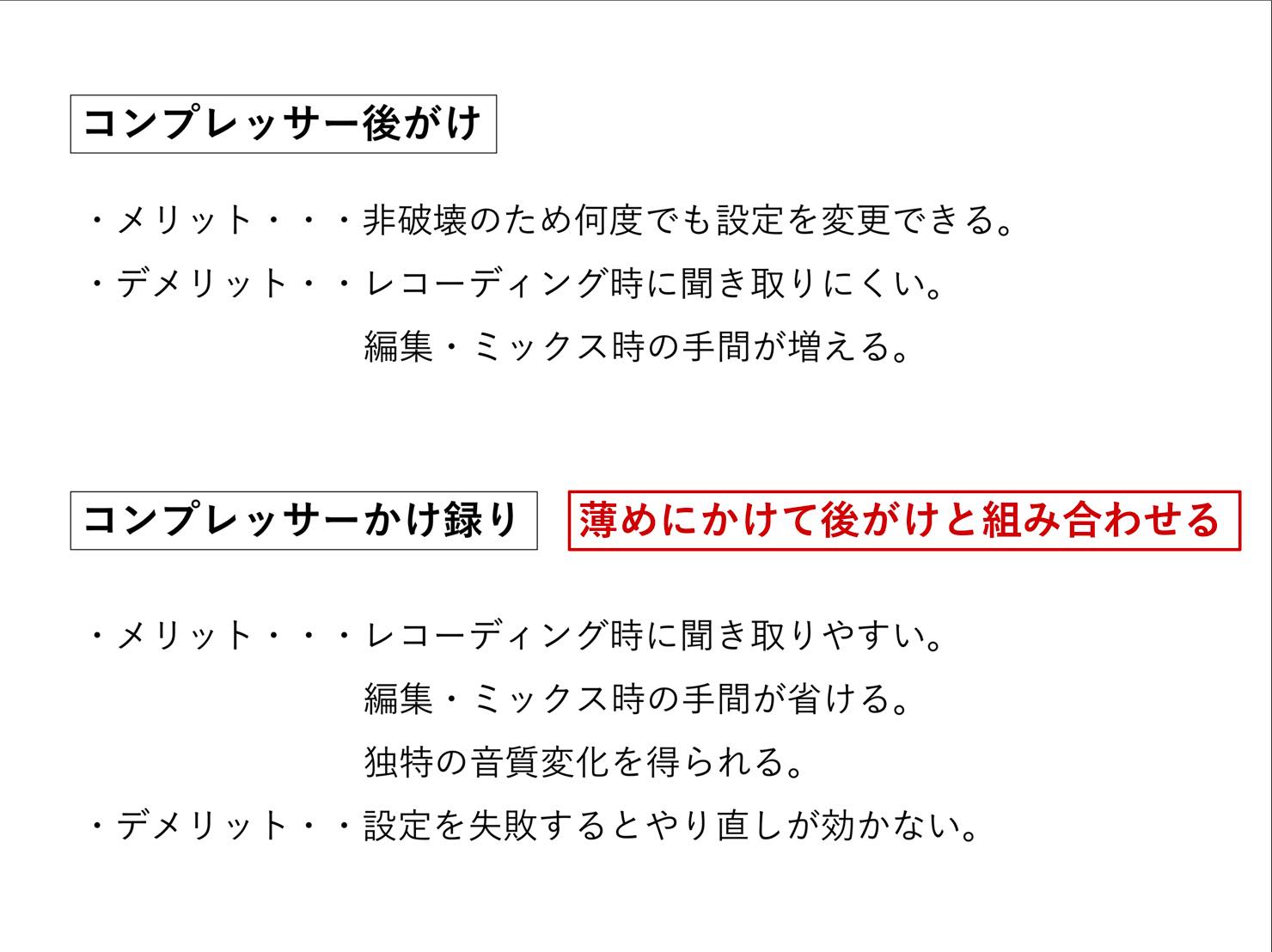

ではDAW上でかける「後がけ」と「かけ録り」にはどのような違いがあるのでしょうか?

このように、ちょうど裏返しの関係にはなりますが、両者ともメリット/デメリットがあります。

経験がない方には実感しづらいと思いますが、「かけ録り」によるモニターのしやすさやミックスの手早さは、やってみると意外に大きなメリットと感じられることでしょう。

また、ハードウェアコンプで得られる独特の質感は、製品にもよりますが、ハマると替えのきかない要素になることが多いです。

「かけ録り」のデメリットを小さくするため、薄めにかけておいて「後がけ」と組み合わせるのもポイントです。

ハードウェアコンプの接続手順

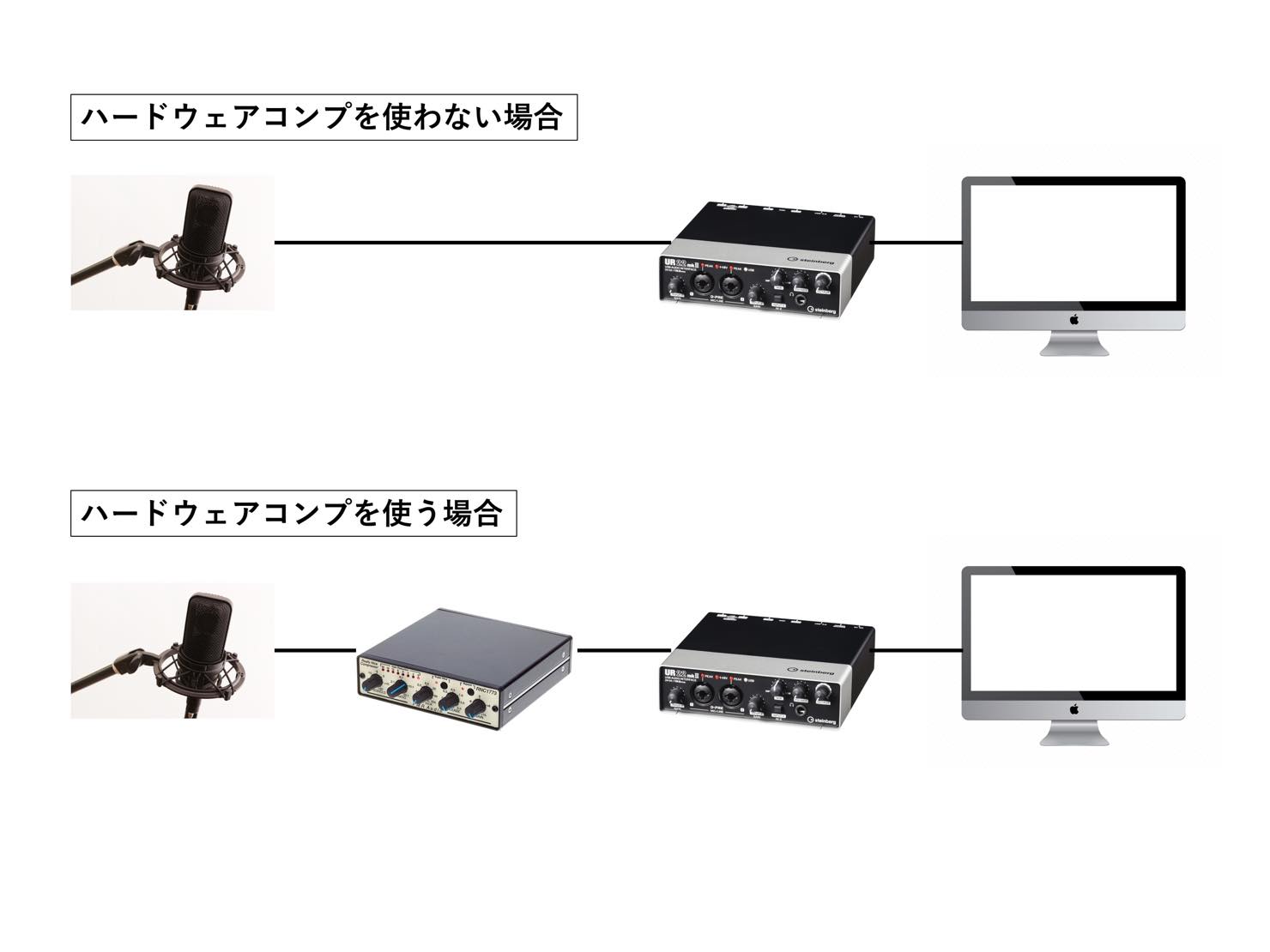

ハードウェアコンプを用いて「かけ録り」を行う際の、接続手順についても見ておきましょう。

上図のようにいたってシンプルです。マイクとオーディオインターフェースの間にコンプレッサーを挟む形で接続します。

マイクプリアンプを使用する際は、マイクプリとインターフェースの間にコンプを挟むことが多いです。

また、インターフェースに「INSERT」端子がある場合は、そことコンプレッサーを接続するケースもあります。

「かけ録り」効果の実例

実際にかけてみた結果どのような違いが出るのでしょう?

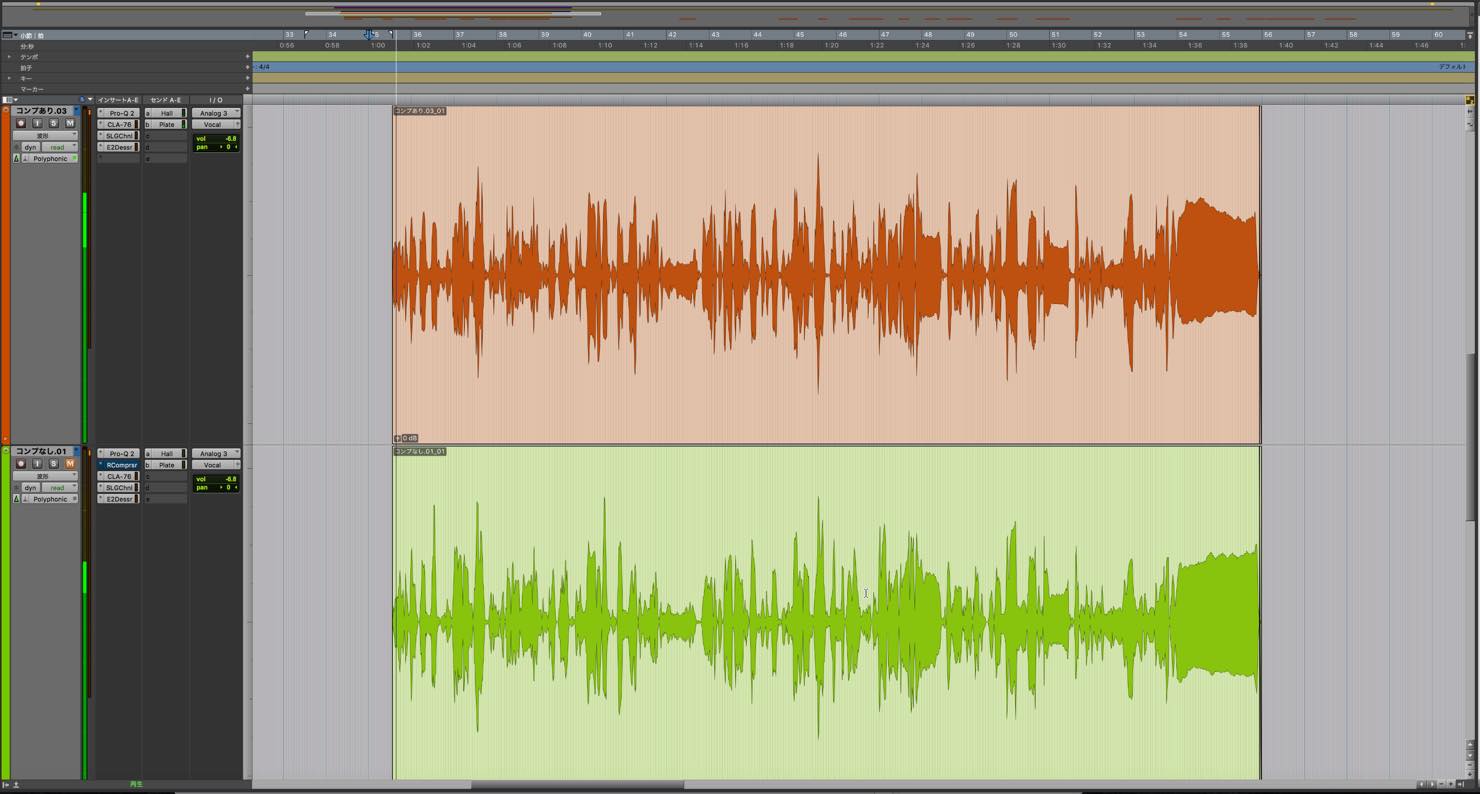

今回はボーカルを対象とし、宅録環境でも導入しやすくコストパフォーマンスの高い、FMR AUDIOの「RNC1773」という機材を使用しました。

設定値は以下のとおりです。

かけ録りしたものと、そうでないものを、全く同じプラグインを通し、音量なども揃えてみました。

- かけ録りなし

- かけ録りあり

当然ですが、かけ録りした方がダイナミクスが安定していますね。

かけ録りなしはもう少し細かなケアが必要になりそうです。

では、ハードウェアを通した効果についても検証するため、上の「かけ録りなし」にプラグインのコンプを追加した音源も聴いてみましょう。

- かけ録りなしにプラグインコンプを追加

いかがでしょう?

好みもあるかもしれませんが、アナログ機材独特の風合いが加わっていることがわかると思います。

このようにコンプの「かけ録り」は、録音時に必須のものとまでは断言できませんが、ある程度レコーディングに慣れてきた中級者の方には、選択肢として是非トライしていただきたいテクニックです。

作業効率を高めるとともに、音作りの幅を広げてくれることでしょう。

このような記事も読まれています

ボーカルレコーディングのためのマイクセッティング 5つのポイント

自宅でボーカルを綺麗にレコーディングするために ここではDTMでボーカルを最適にレコーディングするためのマイクセッティングポイントを解説していきます。 ご紹介する各ポイント

ボーカルレコーディング虎の巻2 ステップアップ編

レコーディングを始めて当面は、基本のセットで十分かと思いますが、

ある程度上達してくると、機材をステップアップしたくなると思います。ここでは更にボーカルの質を向上させる環境について解説していきます。コンプレッサーのタイプ別活用法

今回は、Slate Digital社「Virtual Mix Rack」「Virtual Bus Compressor」、Waves社「CLA-2A」を例として、コンプレッサーのタイプの違い、その活用法を解説していきます。

コンプレッサー基礎編_なぜ音圧が上がるのか?

サウンドをまとめて、音圧を上げることができるコンプレッサーの概要と仕組みを解説しています。

コンプレッサーとオートメーションの順序

ゲインリダクションを考慮し、エフェクトの順序をルーティングするテクニックです。特にボーカルに対し自然なコンプレッサー効果を得ることができます。

WAVES Doubler でボーカルトラックを強化する

「WAVES Doubler」は、トラックにダブリング効果を与えるプラグインです。「トラックに厚みを与える」「オケにトラックを馴染ませる」「音像を左右に広げる」など様々な効果を与えることができます。