リアルかつシンプルなベース音源 Steinberg Electric Bass for HALion の概要と使い方

手軽にリアルなベースを打ち込む

今回はSteinberg社のリアル系ベース音源「Electric Bass for HALion」について解説します。

本製品は必要十分な音質と機能がシンプルにまとめられているため、スピーディーな音作り・打ち込みが可能な点と、優れたコストパフォーマンスが特長となっています。

同じメーカーということでCubaseとの相性は抜群ですが、もちろん他のDAWでも利用可能です。

Electric Bass for HALion 解説動画

製品ページ:https://www.steinberg.net/ja/vst-instruments/electric-bass/

Electric Bassの立ち上げ

HALion6(HALion Sonic3、SE含む)上で動作しますので、インストール後にHALionを立ち上げると、その中に音色が読み込まれています。

このままでも使用可能ですが、エディットしやすいように表示を変更していきます。

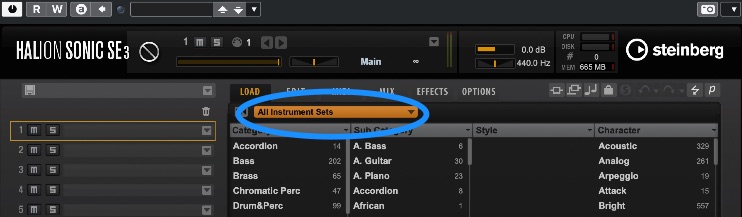

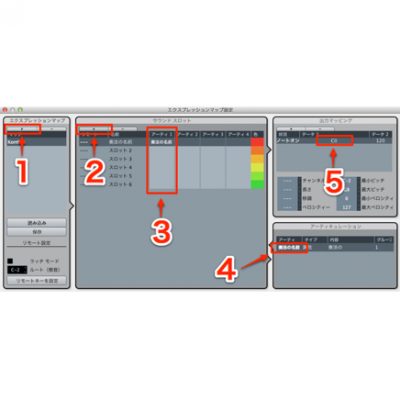

LOADタブ下のAll Instrument Setsと表示されている部分をクリックします。

インストールされているものが一覧表示されますので、Electric Bassを選ぶ事で音色が絞り込まれます。

さらにEDITタブに切り替える事で専用のユーザーインターフェイスが表示されます。

操作画面概要とプリセット読み込み

- 青:音色に関するセクション

- オレンジ:演奏に関するセクション

- 赤:フレットボードセクション

- 黄:キースイッチ

操作画面はとてもシンプルにまとめられており、タブ移動無しでスムーズにエディットが出来ます。

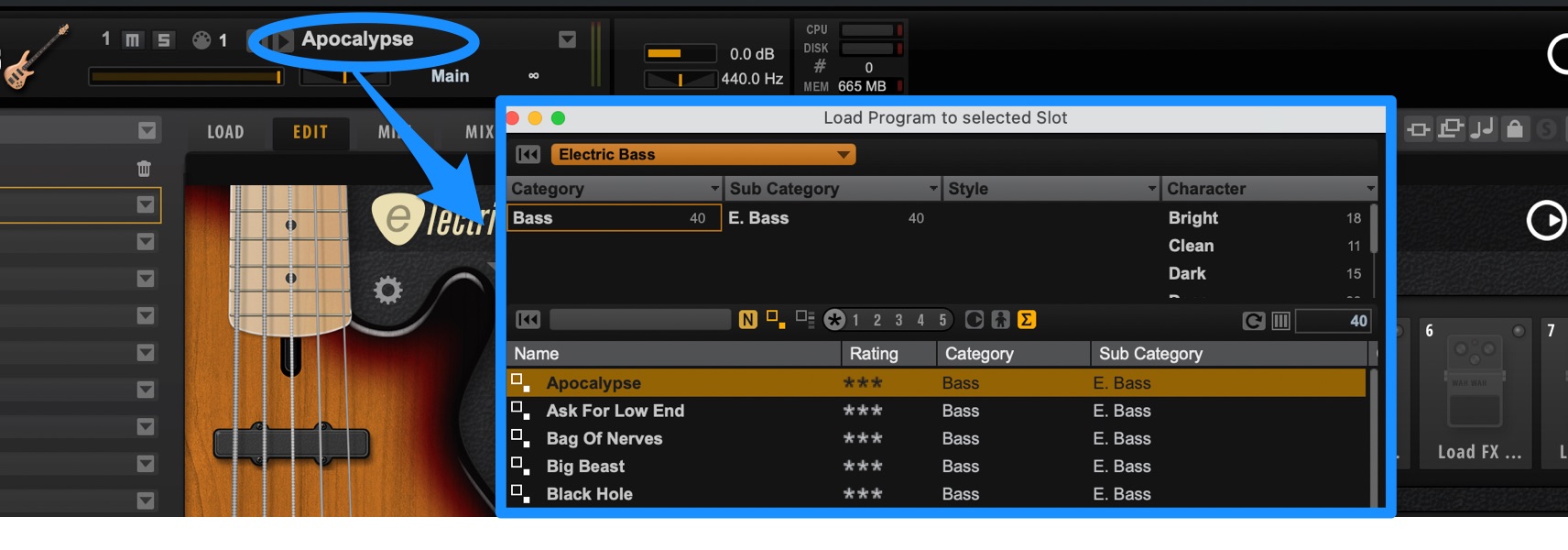

プリセットの変更はHalionの使用方法と同じで、上段をクリックしプログラムロードを開きます。

前項でElectric Bassに音色を絞っているとブラウズしやすいです。

音色のエディット

- 緑:ベース本体

- 青:AmpとFX

- 赤:DIとAmp/FXのMIX

ベース本体は代表的な3モデル(ジャズベースタイプ、プレシジョンタイプ、ミュージックマンタイプ)のPickupを組み合わせる事が出来ます。視覚的にも変化するので分かりやすいです。

Amp6種類、Cabinet4種類、FX12種類と多数用意されており、自由に並び替えも可能で、多彩な音作りができます。

まず空気感とキャラクターをAmp/FXで設定し、ラインが見えやすいDI(Amp/FXを通っていない音)を混ぜながら、オケの中で丁度良いバランスを探すと良いでしょう。

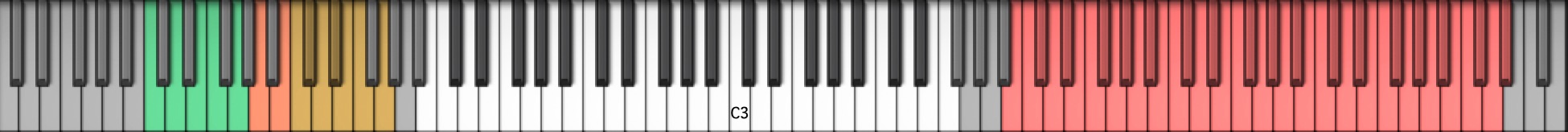

キースイッチの説明

- 緑:弦の指定

- 赤(左側):ハンドポジションのリセット、スライドの強制適用

- 黄土色:アーティキュレーション

- 赤(右側):スライド、ヒットエフェクト、フレットノイズ

B4より上には様々なニュアンスのスライドアップダウンや、ヒットエフェクト、フレットノイズが多数用意されており、リアルな演奏感を作りこむ事も可能となっています。

それ以外は次項以降で解説していきます。

多彩な奏法を使用する

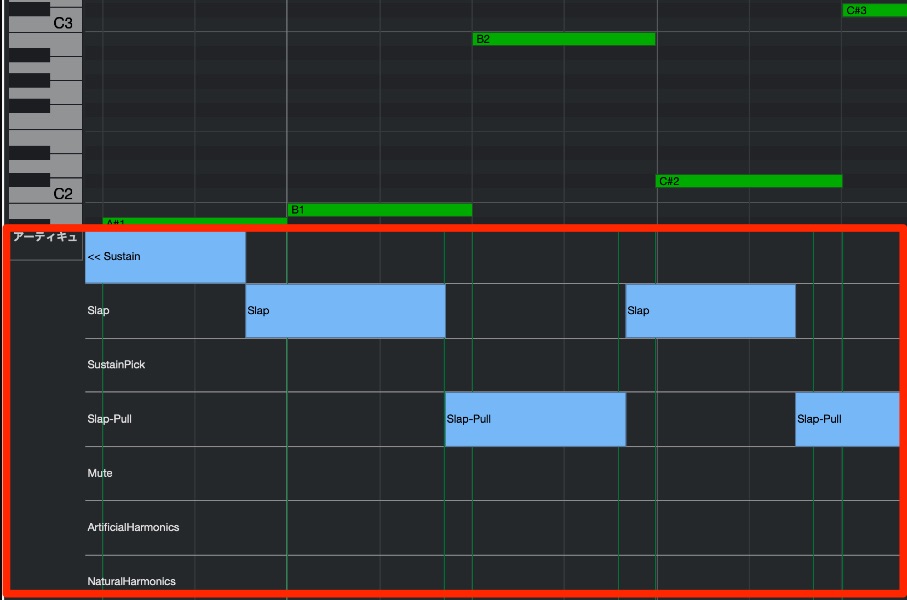

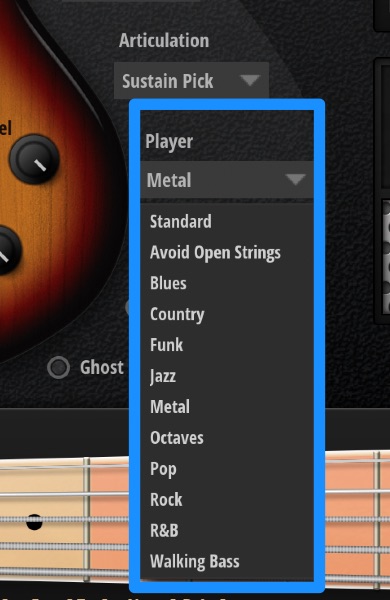

Articulation

- C0:Sustain

- C#0:Slap

- D0:Sustain Pick

- D#0:Slap-Pull

- E0:Mute

- F0:Artificial Harmonics

- F#0:Natural Harmonics

画面上のArticulation、もしくはキースイッチを使用し、スラップからハーモニクスまで豊富な奏法を切り替えることができます。

Cubase使用の際はエクスプレッションマップを使用できるので、切替がより一層スムーズです。

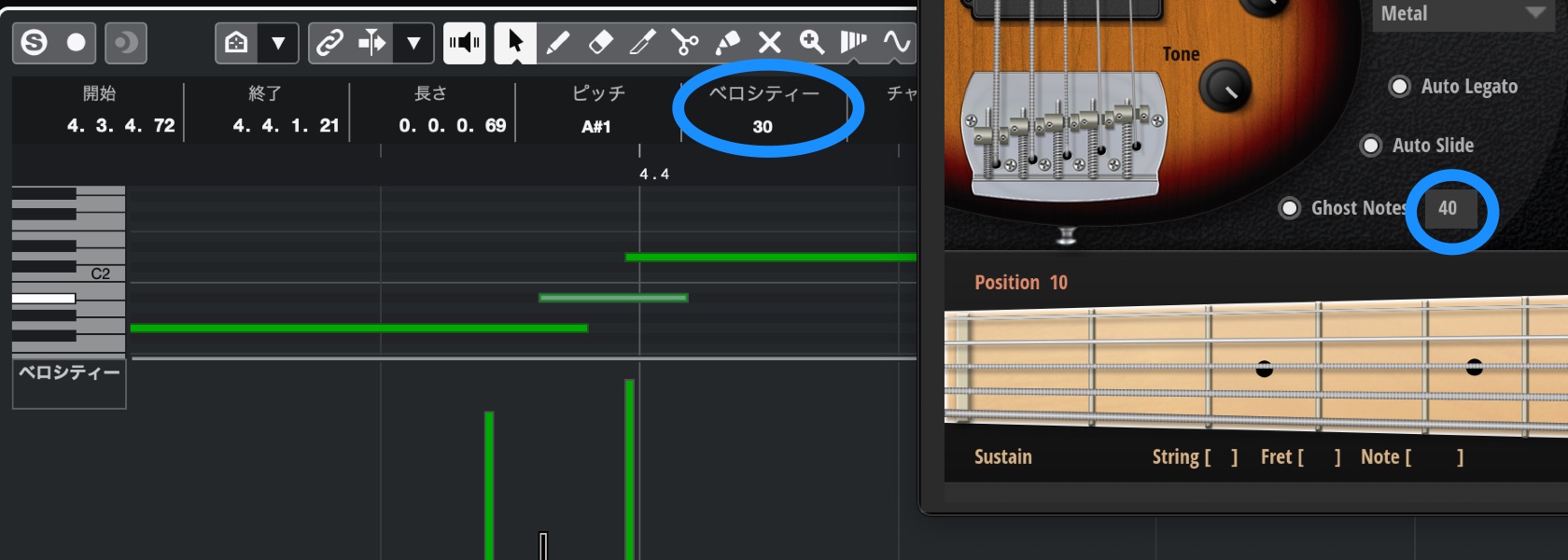

Auto LegatoとAuto Slide

レガート(ノートとノートの隙間を空けない)で入力すると自動適用される奏法が2つあります。

- Auto Legato:2番目のノートが3半音以内の場合、弦をピッキングせず左手の打弦で発音するハンマリングオン、プリングオフが自動適用されます。

- Auto Slide:2番目のノートが4半音以上離れている場合、指を滑らせて音を繋ぐスライドが適用されます。また、2番目のノート発音前にキースイッチB-1を押す事で、3半音以内でのスライド強制適用も可能です。

注意点としてAuto機能は、共に2番目の音が現在のハンドポジション内にある場合に適用され、スライドの強制適用は物理的に演奏可能な範囲となります。ハンドポジションに関しては次項で解説します。

Ghost Notes

Ghost Notesは左手ミュートのまま右手のピッキングでリズムを加える、生っぽいグルーブには必須の奏法です。右側のボックスに設定した数値以下のベロシティーで発音された際に、Ghost Notesに切り替わります。

ハンドポジションとPlayerセレクト・弦指定

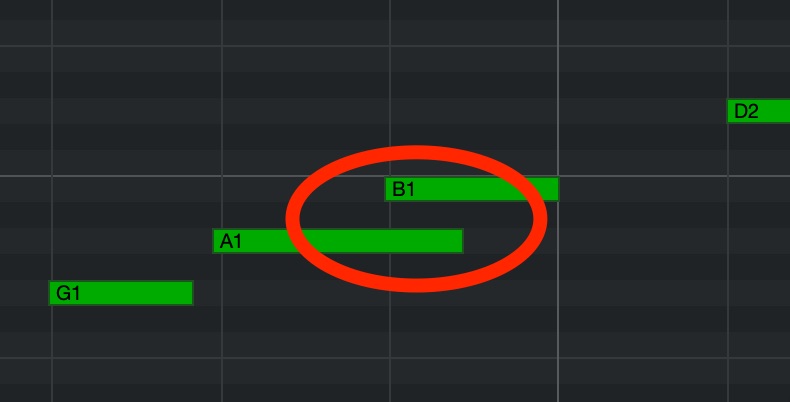

ベースはピアノ等と違い、楽器の構造上同じノートが複数弦に存在しています。(例、5弦10f、4弦5f、3弦開放は全てA1)

また、手の構造上4フレット以上離れたノートは同じ弦上ではなく、一つ上の弦で対応した方がポジション移動が無く自然なフォームになります。

例えば、4弦5フレット(A1)→4弦10フレット(D2)への動きは何か意図が無い限り、3弦5フレット(D2)の方がスムーズです。

このスムーズにフィンガリング出来る範囲がハンドポジションで、フレットボードセクションにピンク色で表示されています。

ハンドポジションはジャンル、楽曲、フレージング、プレイヤーの個性等によって変わってきますが、弦楽器の経験が無い方には難しく感じるかもしれません。

そこで便利なのがPlayerという機能です。ここで楽曲のスタイルを指定する事で、マッチするポジションや弦を自動的に選んでくれます。

弦指定キースイッチ

Playerの自動適用でもかなり良い感じに演奏されますが、発音する弦をより細かく指定し精度を上げる事も出来ます。

- C-1:5(B)弦

- D-1:4(E)弦

- D-1:3(A)弦

- F-1:2(D)弦

- G-1:1(G)弦

これらのキースイッチを押すと、該当する弦とハンドポジションで演奏されます。

1つずつ確認して指定していくのは手間がかかりますが、それに見合ったリアルなニュアンスを再現できます

以上ご覧いただいたように、Electric Bass for HALionは、手早くリアルな音色や奏法を取り入れることができる点が最大の特長ですが、追い込もうと思えばかなり細かな打ち込みができる奥深さもあります。

その名の通り楽曲アレンジの土台となる「ベース」サウンドのクオリティアップを目指されている方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。

製品ページ:https://www.steinberg.net/ja/vst-instruments/electric-bass/

リアルなベースを手軽に打ち込みたい方に最適❗️「Steinberg Electric Bass for HALion」使い方

スピーディーな音作り・打ち込みが可能な点と、優れたコストパフォーマンスが特長📝

Cubaseとの相性は抜群ですが、もちろん他社のDAWでも利用可能です。記事:https://t.co/9pyQvr2B9J#DTM #Cubase pic.twitter.com/UKlKfyPBdP

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) November 24, 2021

記事の担当 岡本 剛/Tsuyoshi Okamoto