Dorico 4 新機能の紹介

最新のDORICO 5 全解説

画期的な機能追加で楽譜作成ソフトの新次元へ

Steinbergの楽譜作成ソフトDoricoが待望のメジャーアップデート果たし「4」となりました。今回も作業効率向上に直結しそうな画期的な機能追加が満載です。

主な新機能は以下の通り。

目次

- 1Steinberg Licensingへの対応

- 2記譜モードにキーエディターを搭載

- 3スマートな MIDI データインポート

- 4ポリフォニックな MIDI トランスクリプション

- 5挿入モードの改良

- 6メロディやリズムの変形

- 7スクリーンキーボード、フレットボード、ドラムパッド

- 8再生モードとミキサーの刷新

それでは、各機能の詳細を見ていきましょう。

Dorico Pro 4 新機能

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/dorico/what_is_dorico.html

Steinberg Licensingへの対応

新しいSteinberg Licensingが採用され、USB-eLicenserが不要となりました。シングルユーザーライセンスで最大3台のコンピュータで利用できます

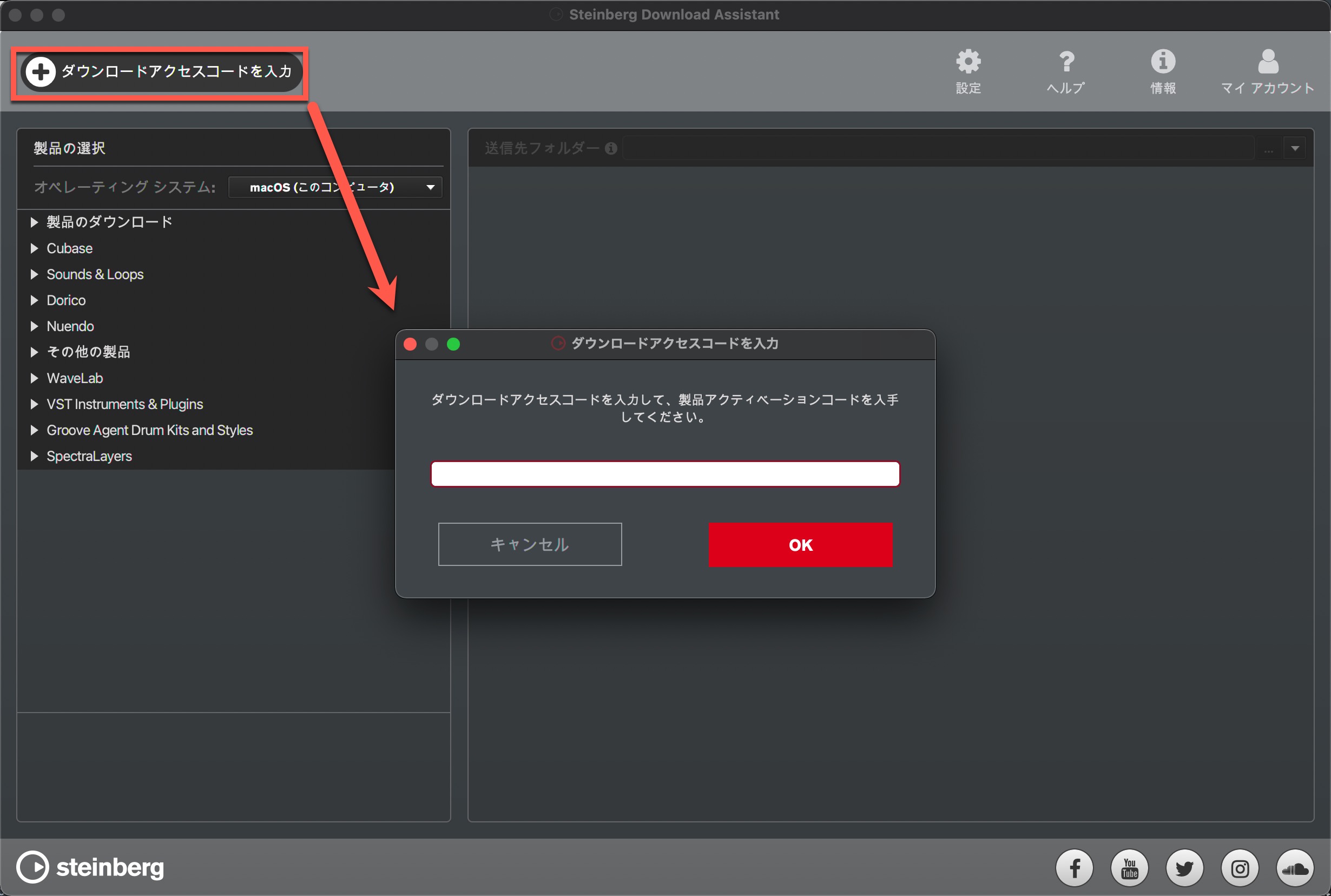

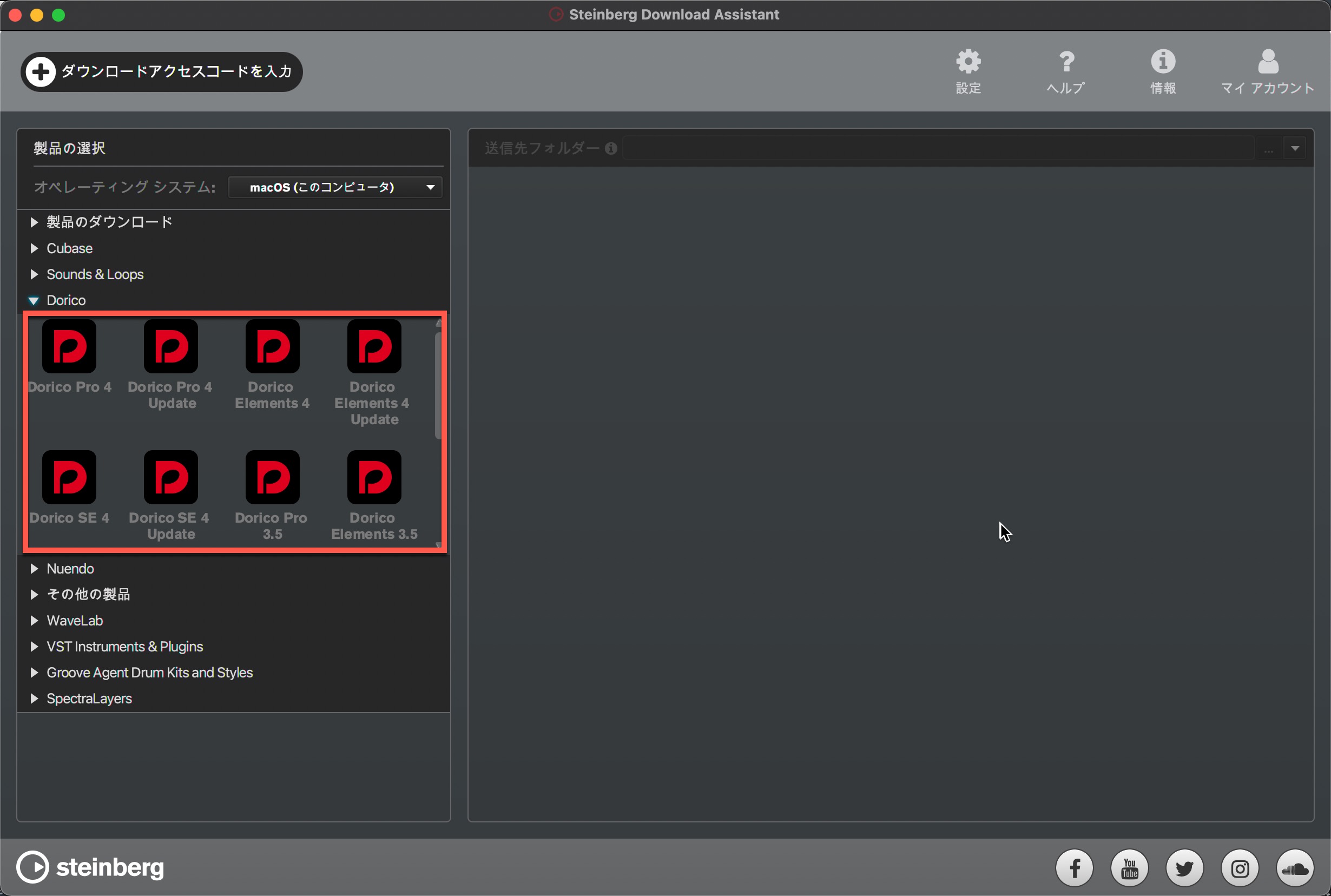

Steinberg Download Assistantを起動して、ダウンロードアクセスコードを入力します。

認証が完了したら、いつも通りDorico4をダウンロードしてインストールします

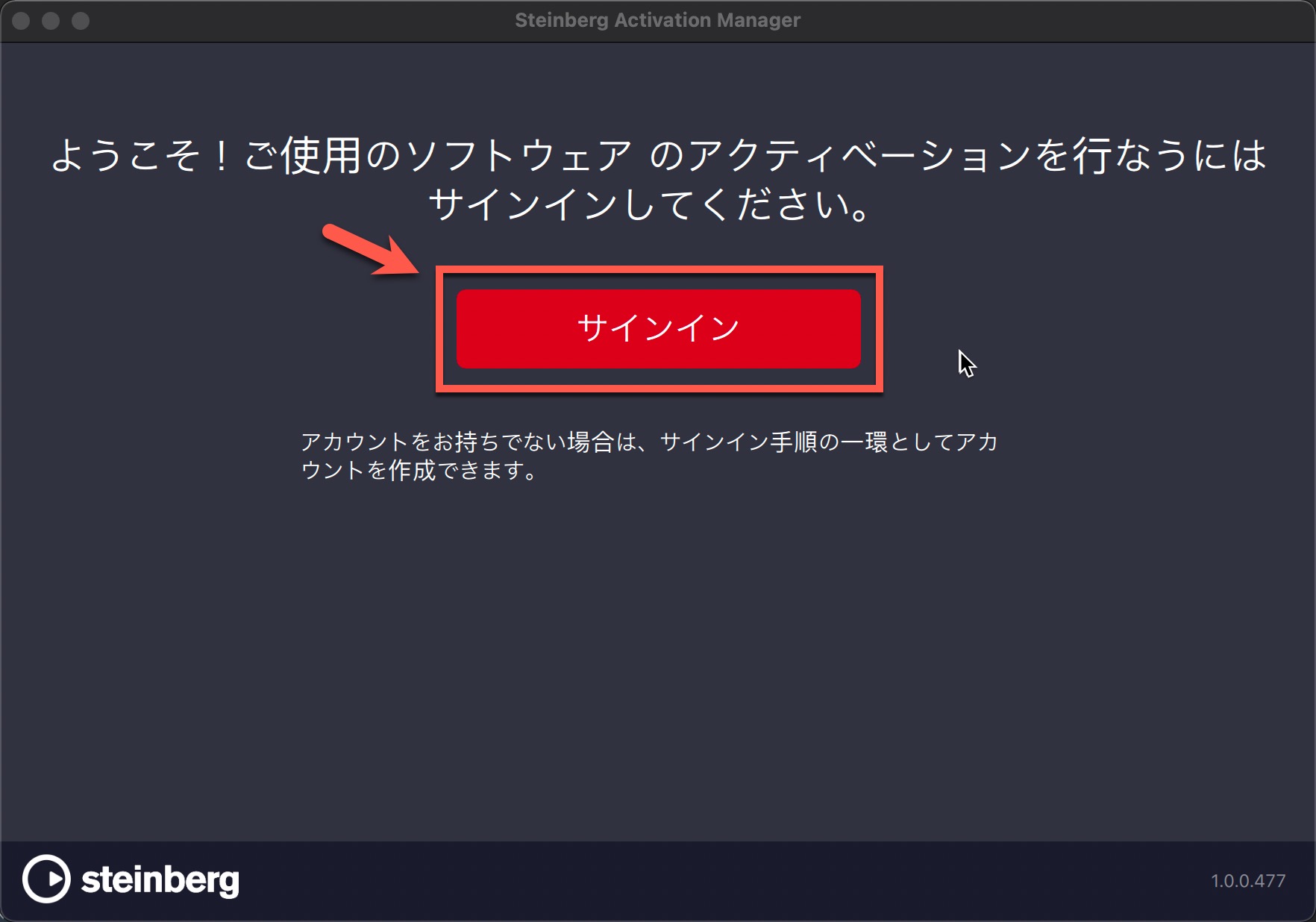

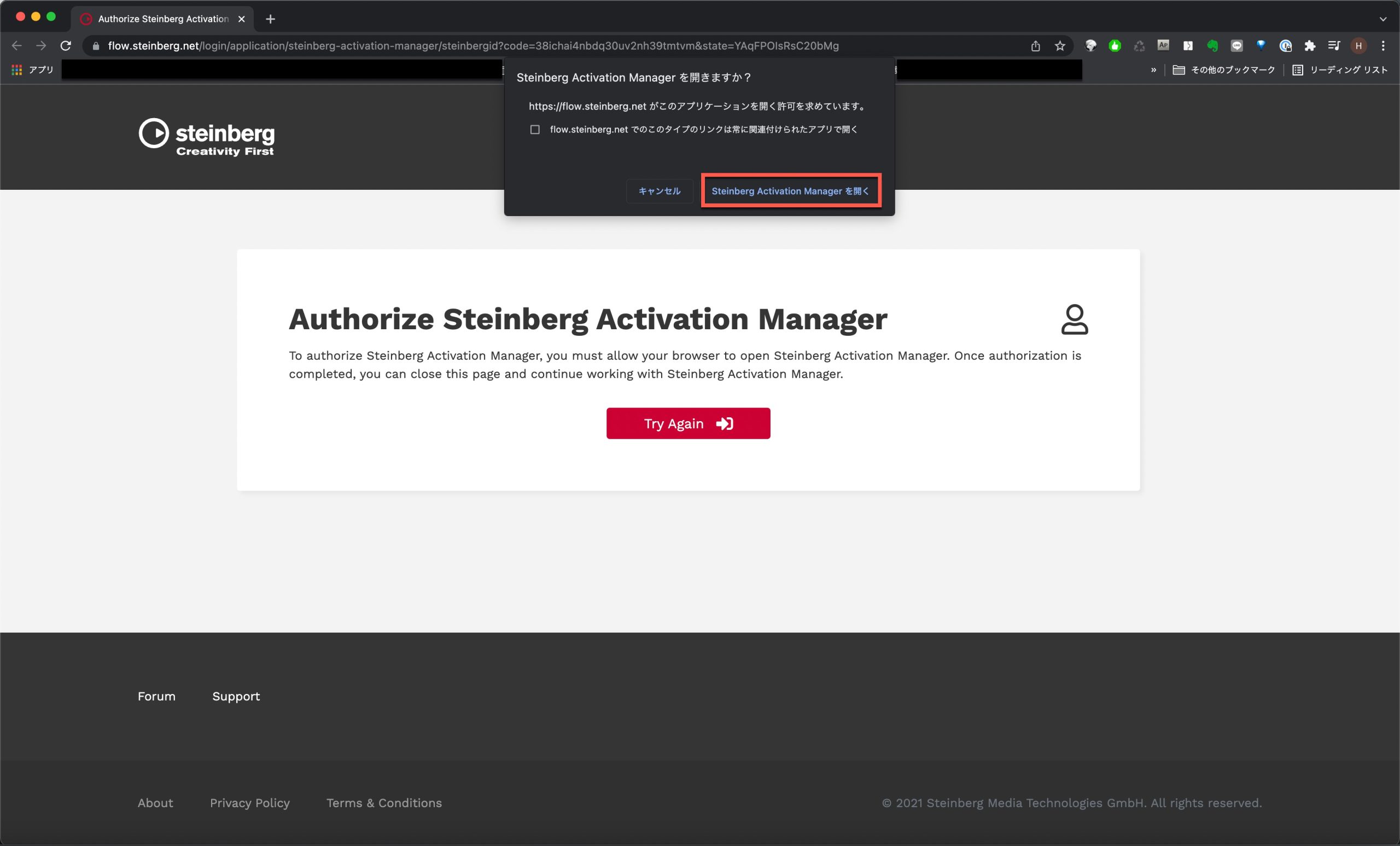

Dorico 4を初回起動すると、Steinberg Activation Managerも同時に起動するので「サインイン」ボタンをクリックします。

ブラウザが起動するので「Steinberg Activation Managerを開く」をクリックします。

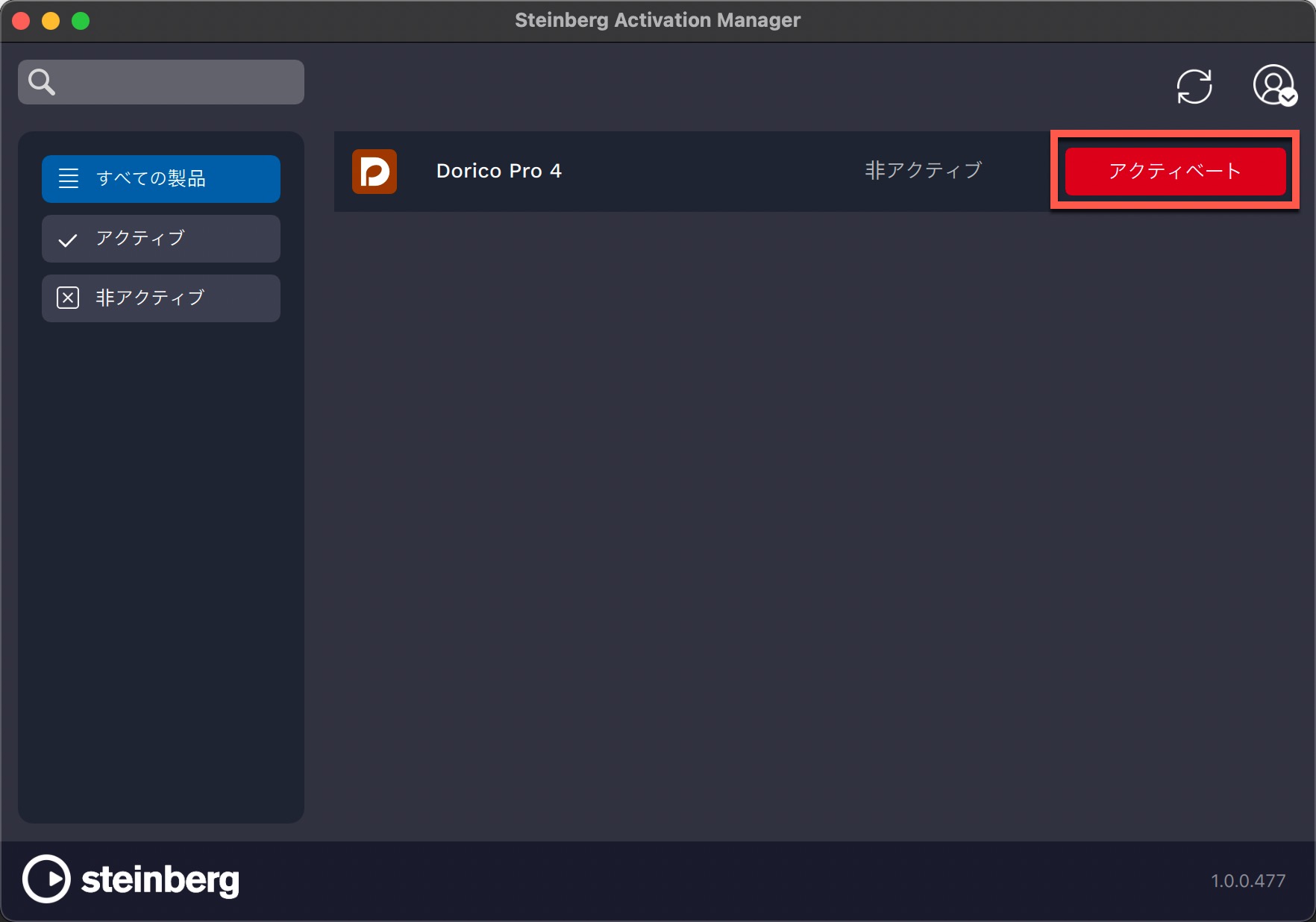

Activation Managerに戻るので、「アクティベート」ボタンをクリックします。

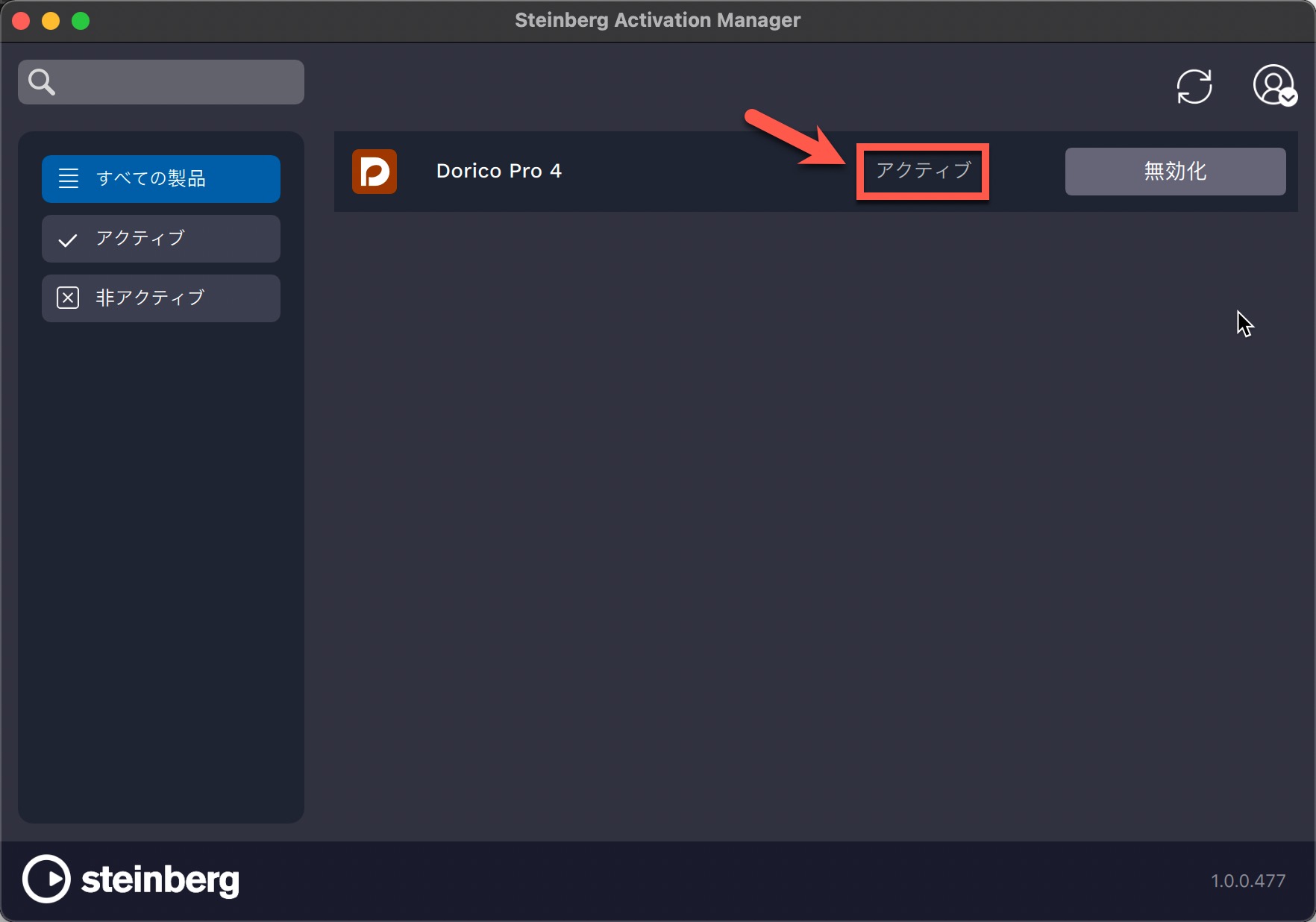

状態が「アクティブ」になれば、アクティベーション完了です。

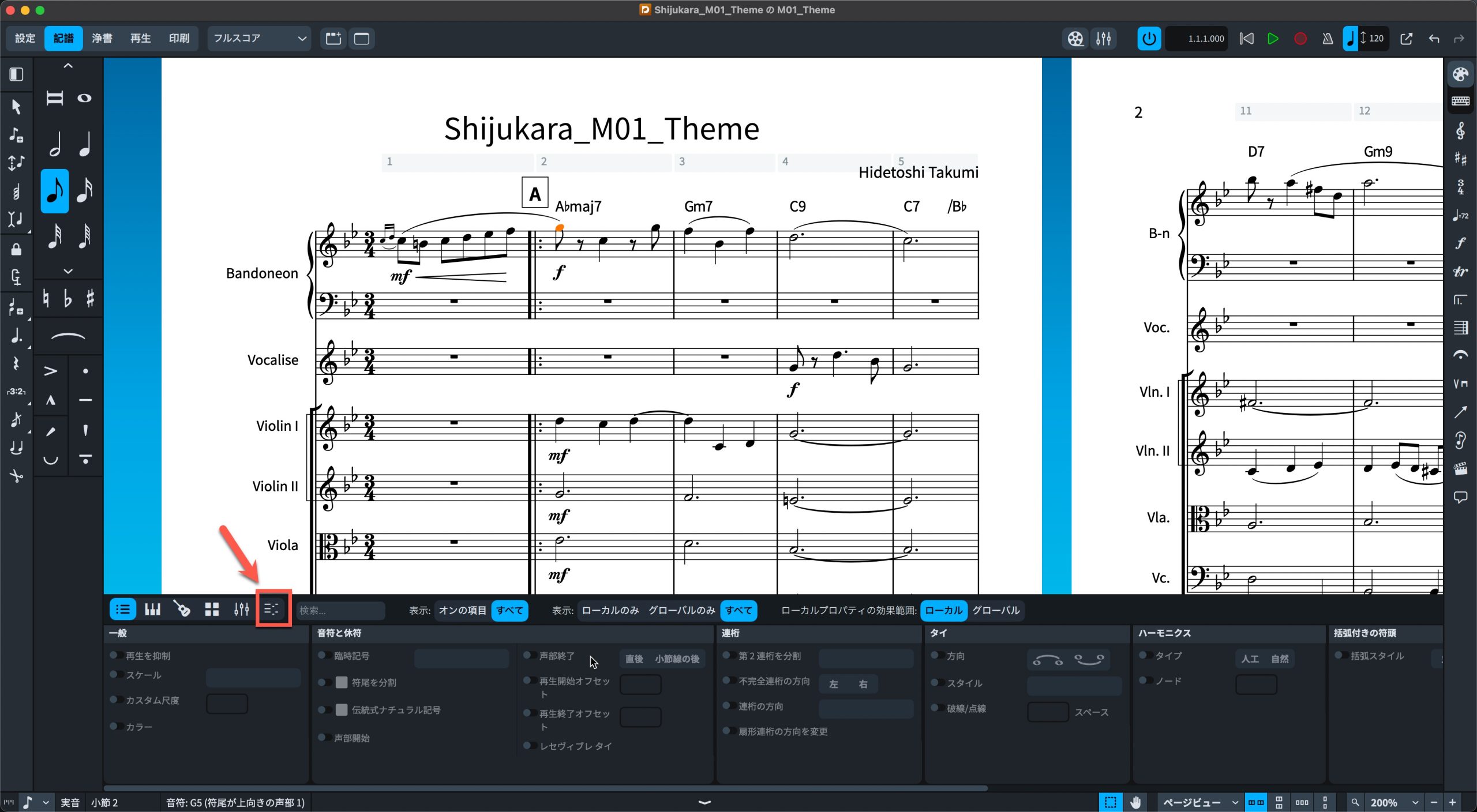

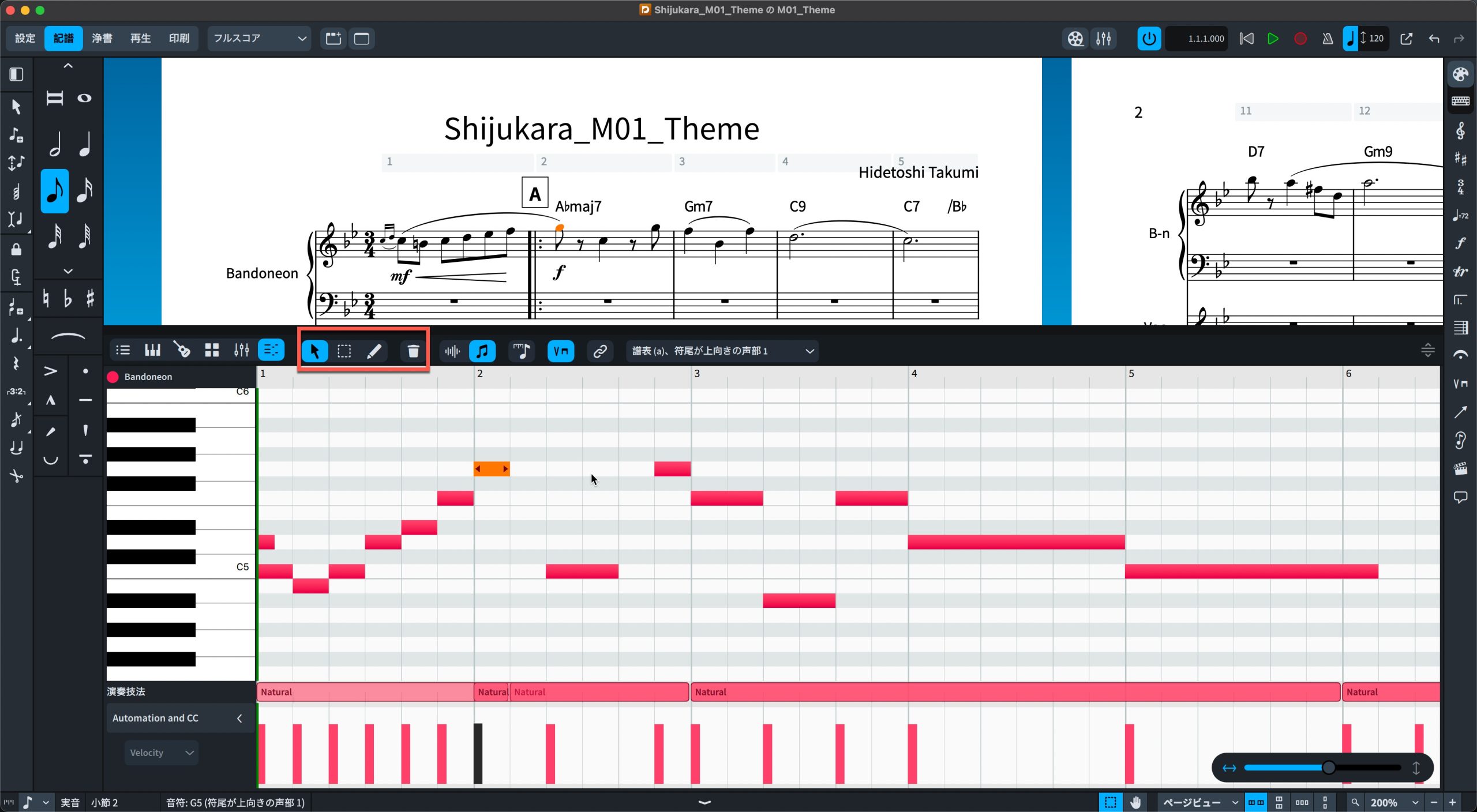

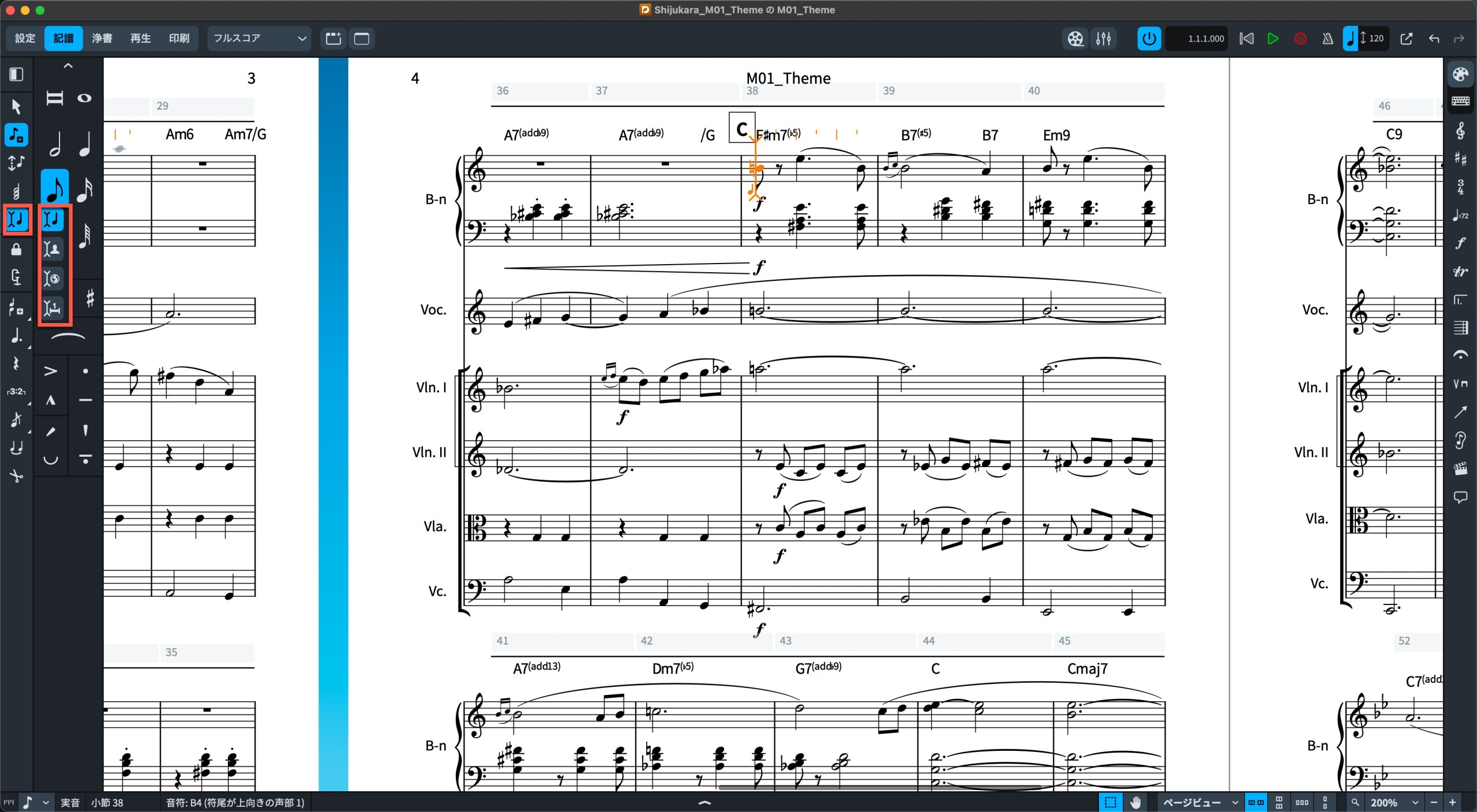

記譜モードにキーエディターを搭載

記譜モードにキーエディターが搭載され、MIDIによる編集がますますスムーズになりました。

楽譜作成ソフトとしては非常に画期的な進化で、今回のアップデートの目玉と言えます。

記譜モードでキーエディターを表示するには、プロパティパネルが配置されていた下部ゾーンを開きます。ショートカットキーは、Mac Command+8 / Windows Control+8です。

開いたら「キーエディタ」ボタンをクリックします。

DAWソフトではおなじみのピアノロール形式の「キーエディター」が表示されます。

主な編集ツールは、左から「矢印の選択ツール」「範囲選択ツール」「鉛筆でのノート書き込み」「ゴミ箱」です

ノートの削除は「ゴミ箱」ツールの代わりに、選択してDeleteキーでも可能です。

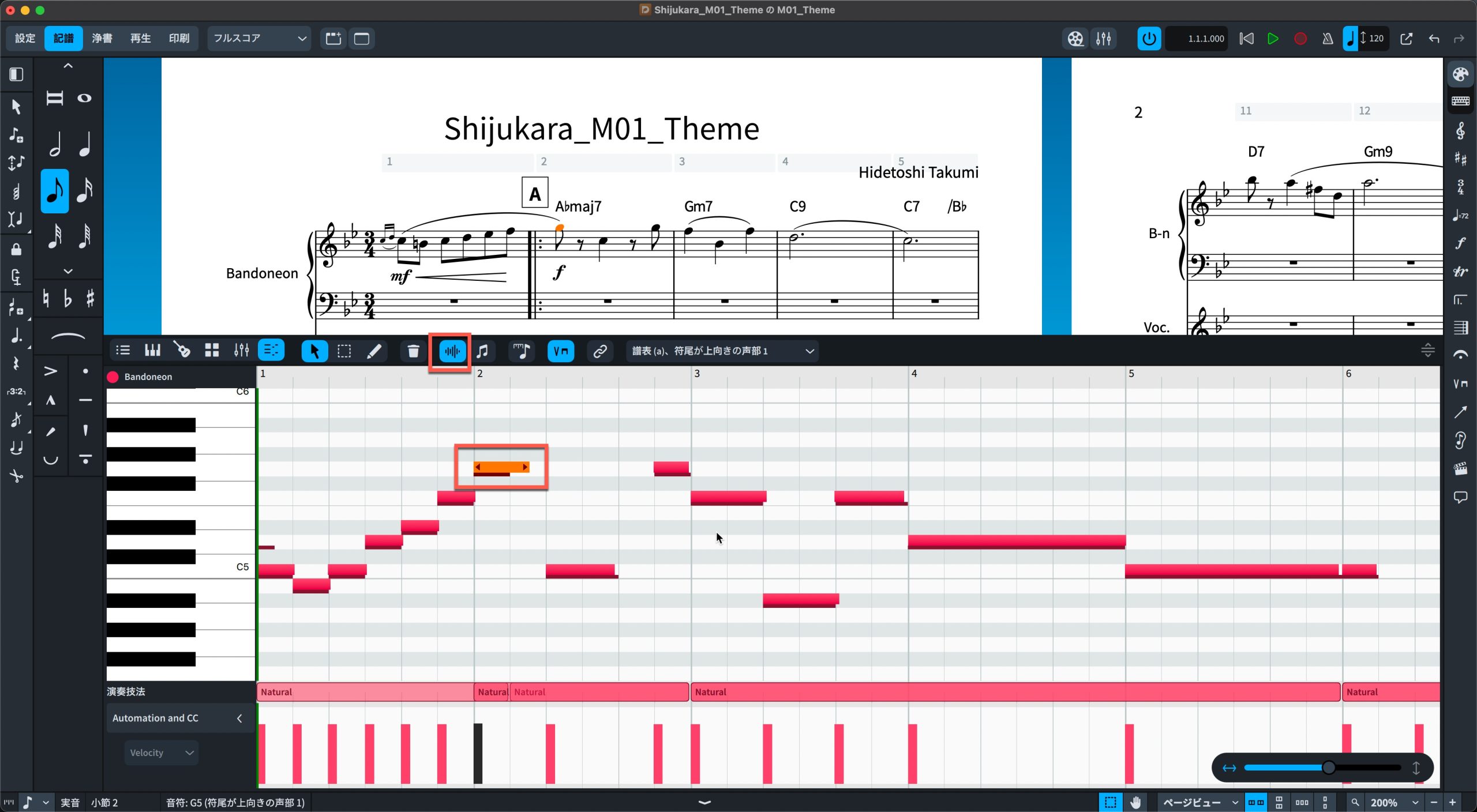

「音符マーク」のツールの左の「波形マーク」のツールをクリックして表示を切り替えると、それぞれのノートイベントの下に線が表示されます。これは楽譜上の音価を示しており、元のノートイベント再生の長さ(デュレーション)を、楽譜の音価表示と切り離して、個別に編集することができます。

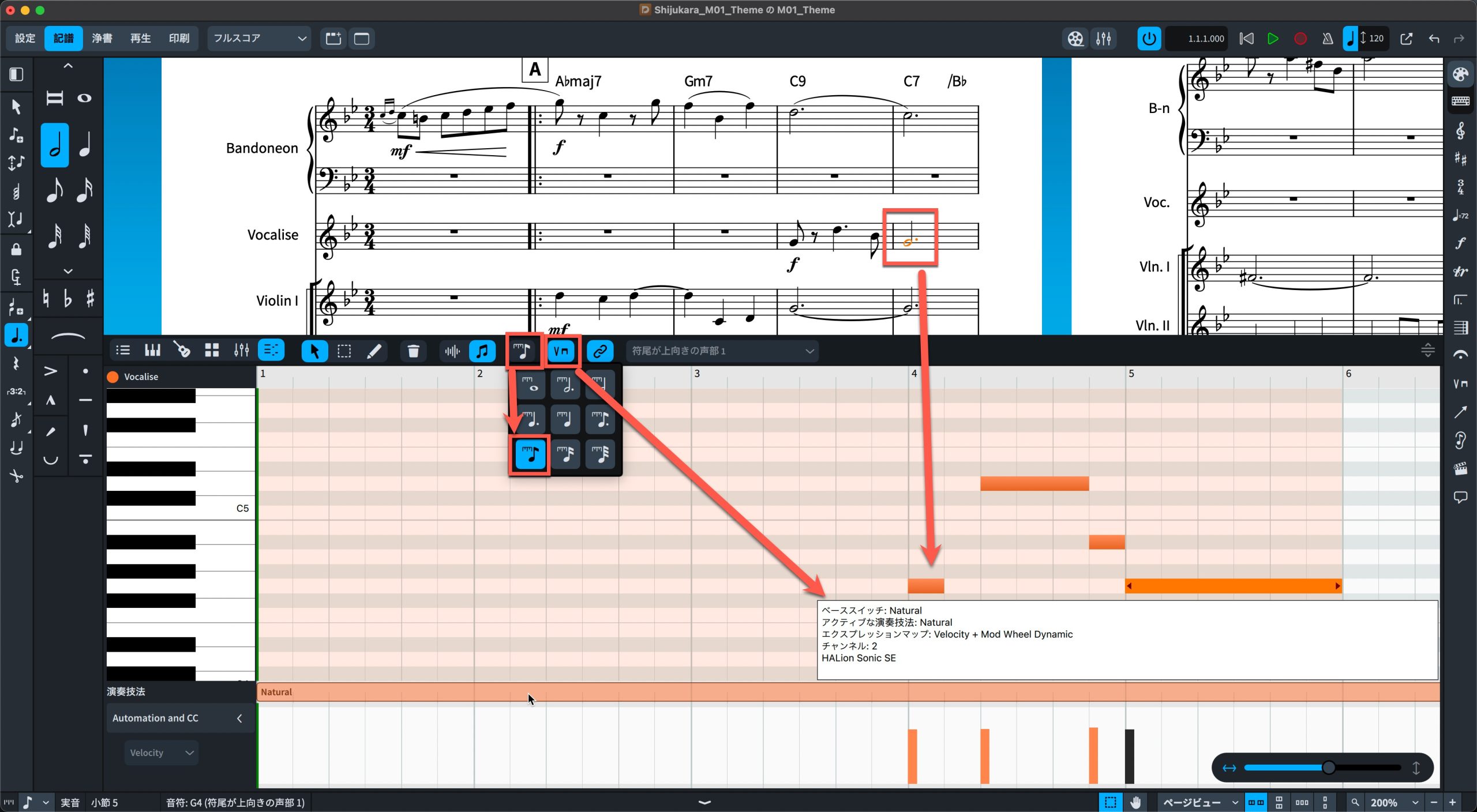

さらに右のツールは「グリッド単位の変更」「演奏技法レーンの表示」「リンクボタン」となっています。

「演奏技法レーン」はマウスオーバーで詳細が表示されます。

「リンクボタン」は、楽譜上の音符選択によって、キーエディターの表示位置を移動させる機能です。

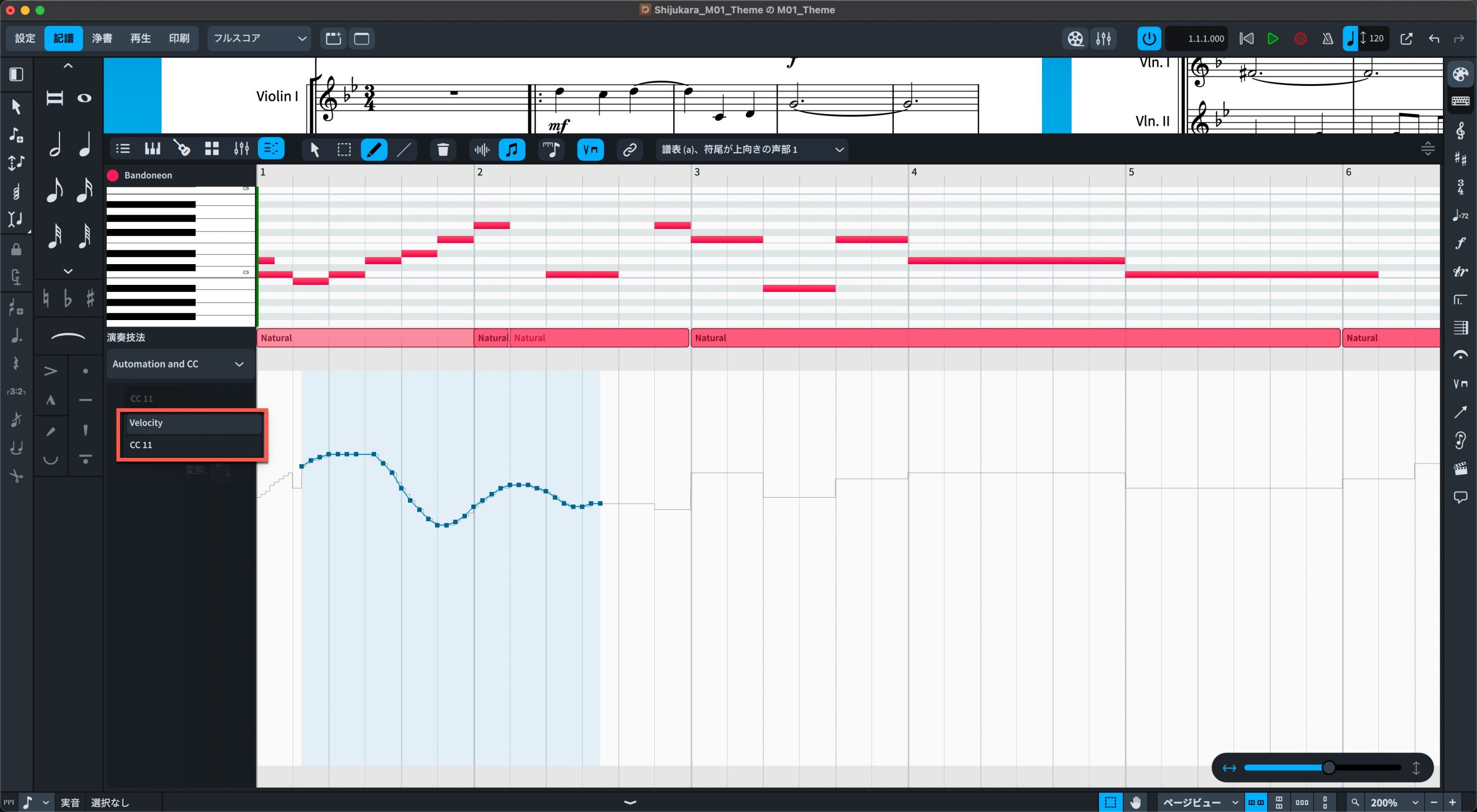

オートメーションやベロシティーやコントロールチェンジなどを、さらに下部に拡大表示させることもできます。

キーエディターと同様に、各ツールを使用して、このようにベロシティなども、さまざまに編集ができます。

ベロシティとCC11のエクスプレッションなどはこちらで表示を切り替え、鉛筆ツールや直線ツールなどで、書き込みや編集が可能です。

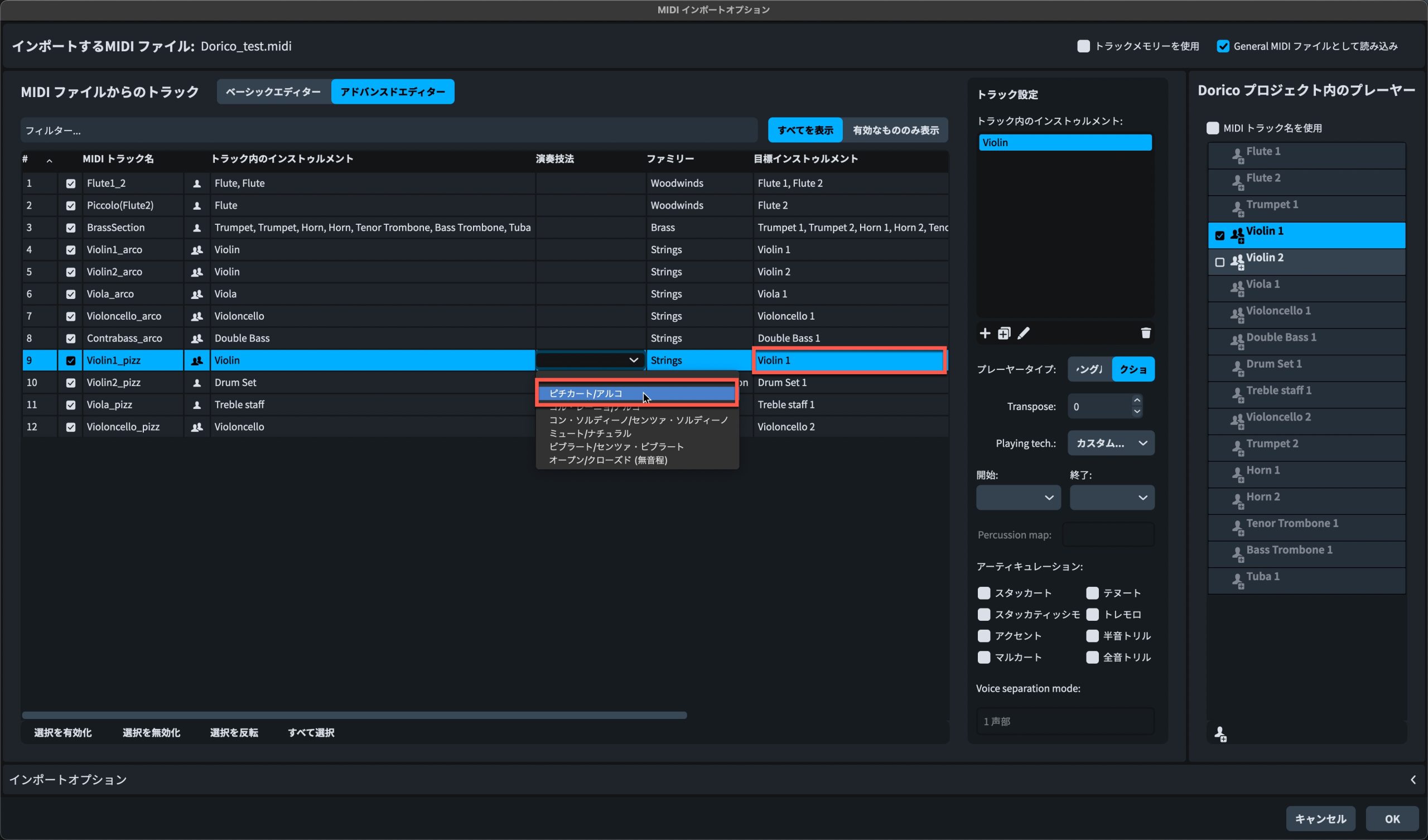

スマートなMIDIデータインポート

DAWからDoricoへMIDIデータを反映させるには、これまでは膨大なトラック整理が必要でしたが、

今回のMIDIインポートの強化により、そのワークフローが劇的に便利になりました。

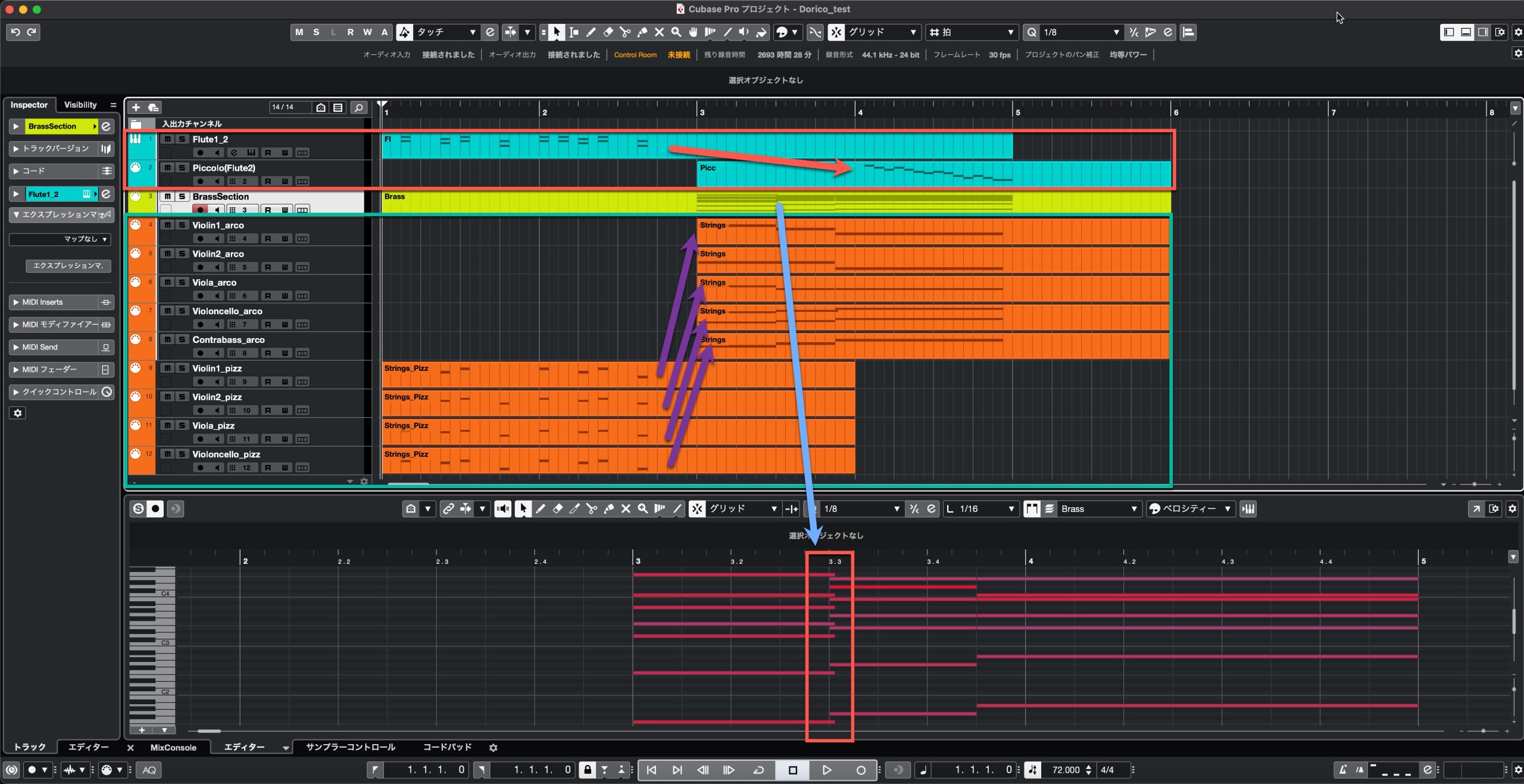

DAW(ここではCubaseを例にしています)で作成したMIDIデータとして、このようなサンプルがあります。3つのポイントでDoricoへのインポートをテストします。以下、処理内容をまとめておきます。

- 1トラックにはFlute1とFlute2が、同じMIDIトラックで作成されていますが、楽譜上は、各パート、2段に分けて記譜しようと考えています。2トラックはPiccoloですが、これはFlute2が持ち替えなので、Flute2の段にまとめます。

- 3トラックには、金管楽器がまとめて入力されています。パートの内訳はTrumpet1、Trumpet2、Horn1、Horn2、Trombone1、Trombone2、Tubaの7つのパートです。それぞれ7段に分けて記譜します。なお、フレーズ中にスラーを表現するために、MIDIイベントをやや重ねて処理しています。これも記譜に反映させます。

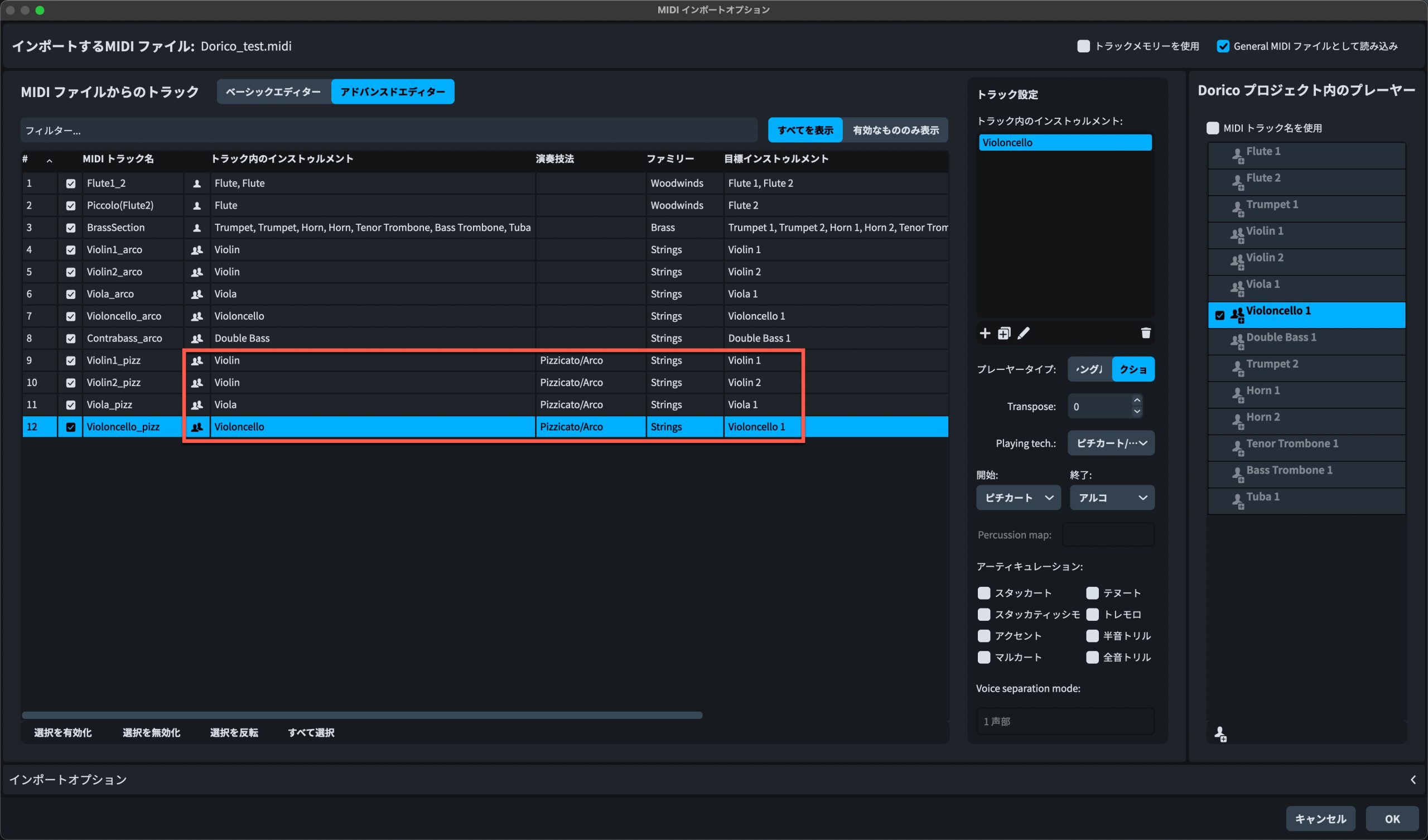

- 弦楽器は5パート、ピチカートの音色とアルコの音色で、それぞれトラックを分けて作成していますが、記譜上は、同じパートは、同じ段にまとめて記譜します。

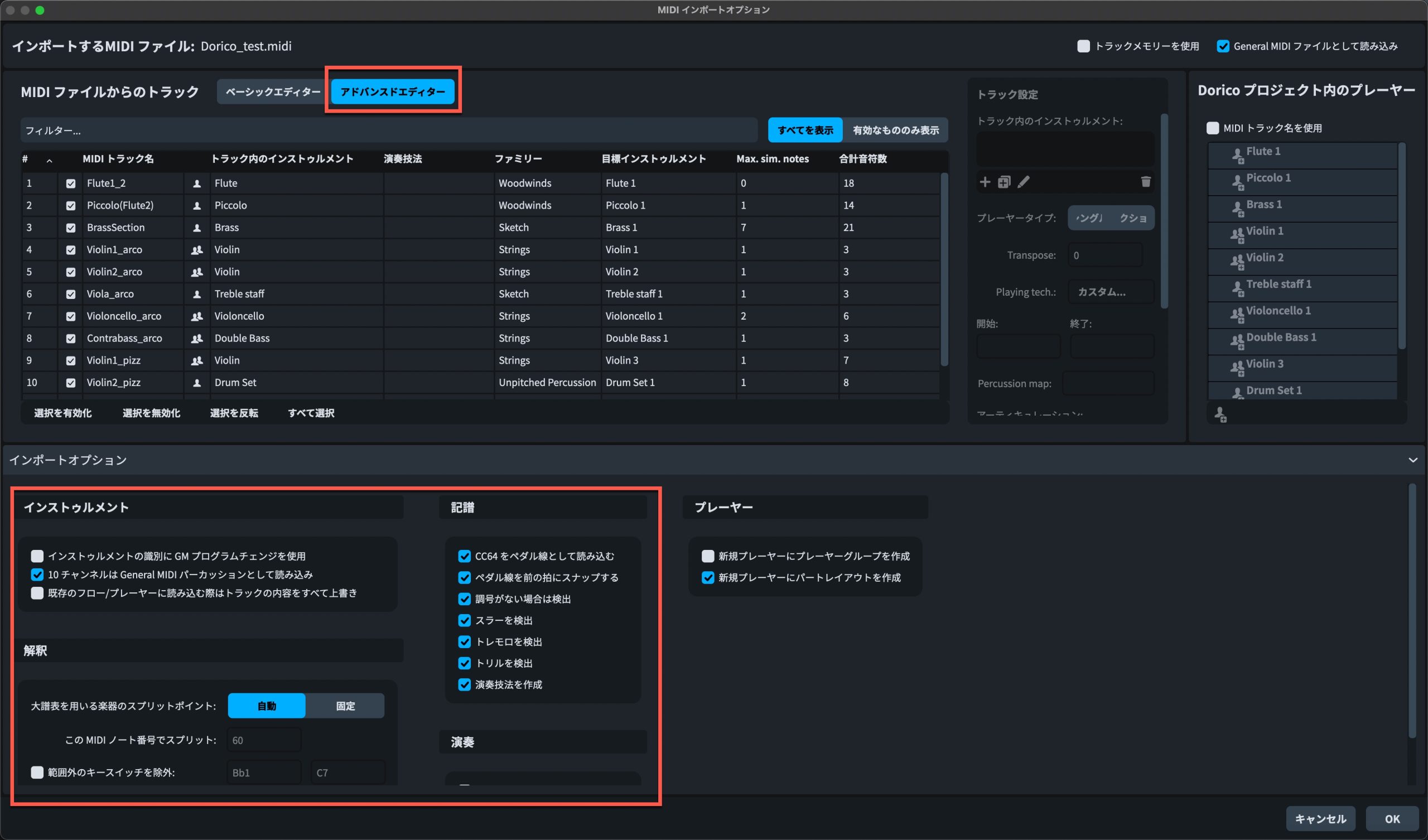

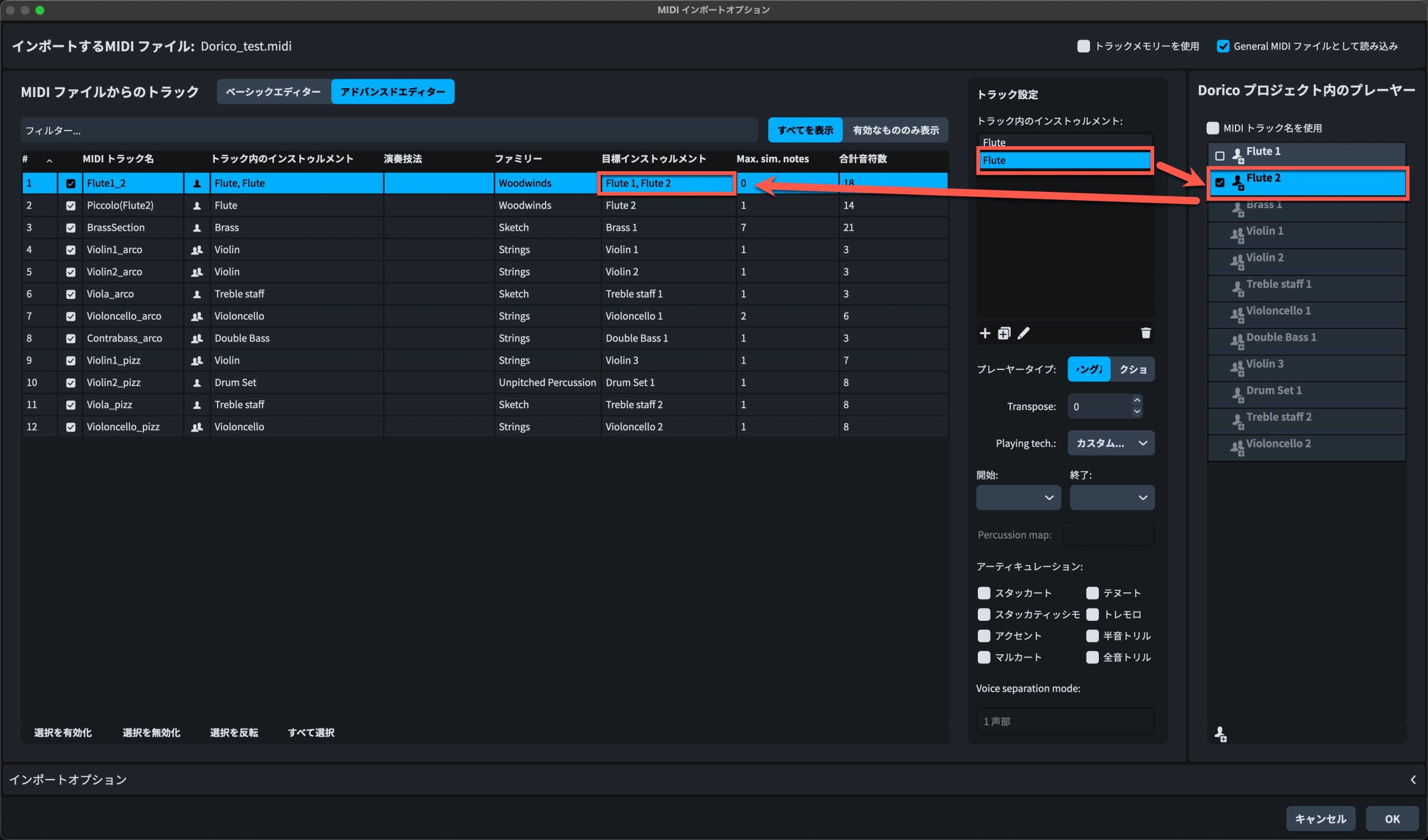

DAWからエクスポートしたMIDIファイルを、Doricoでインポートすると、このようなオプションダイアログが開きます。

細かな割当てを実現するには「アドバンスドエディター」に切り替えます。

下部のインポートオプションの各項目も必要に応じて、チェックを確認しておきます。

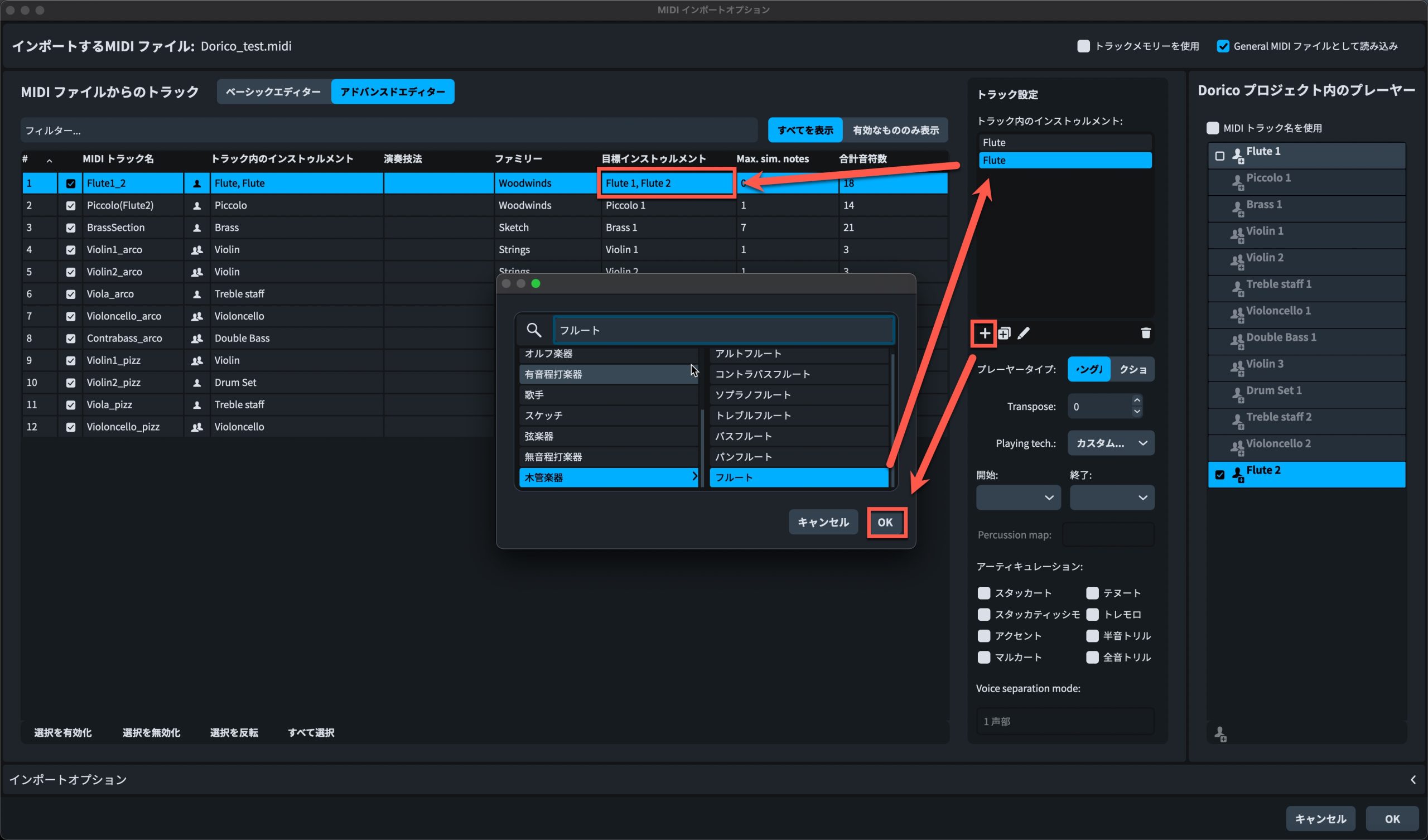

Fluteを2パートに分けるので、もう1パートを追加します。

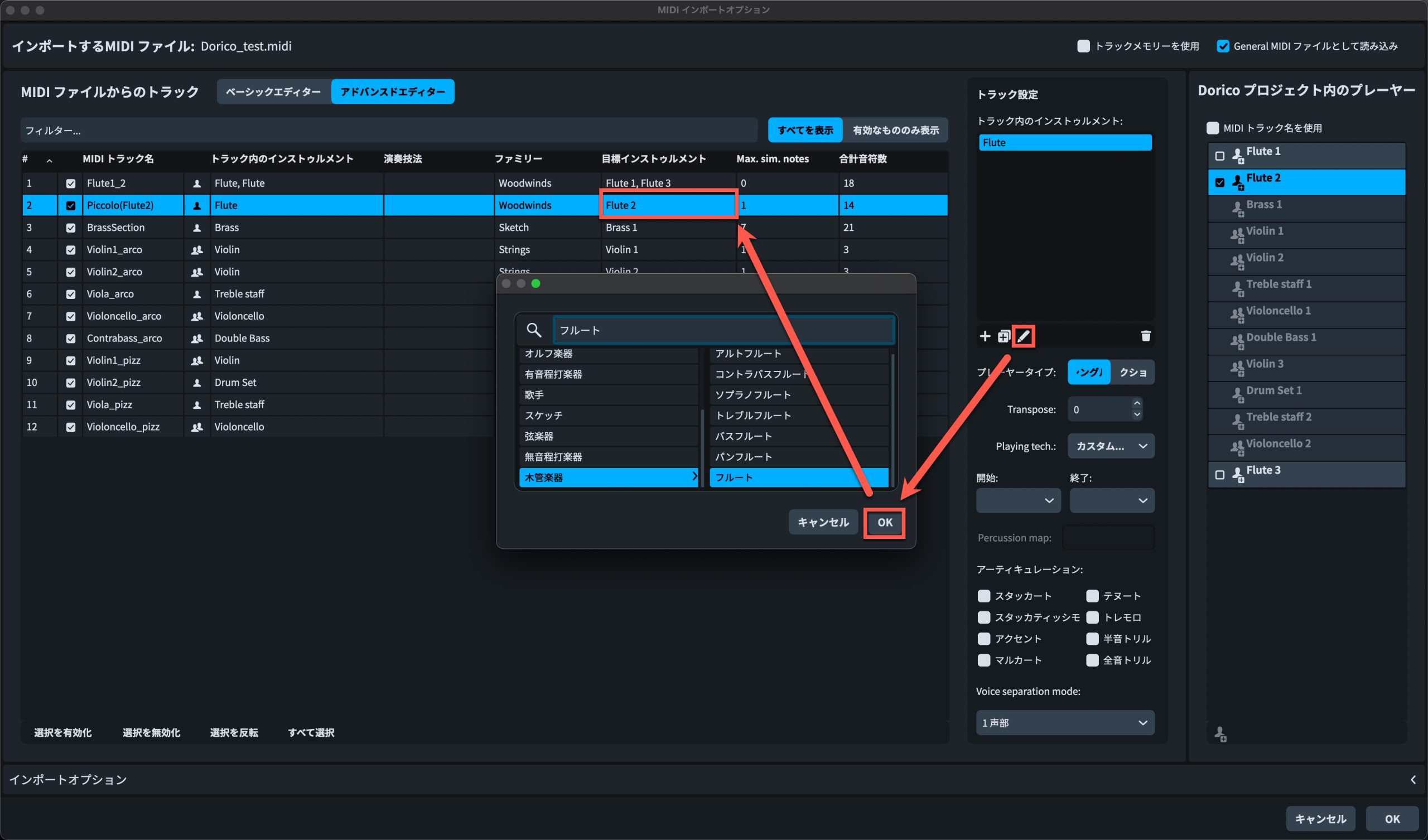

Piccoloは、Flute2にまとめたいので、一旦インストゥルメントをFluteに変更しておきます。

さきほどのFluteトラックがFlute1とFlute3に変更されてしまったので、プレイヤー設定をFlute2に変更しておきます。

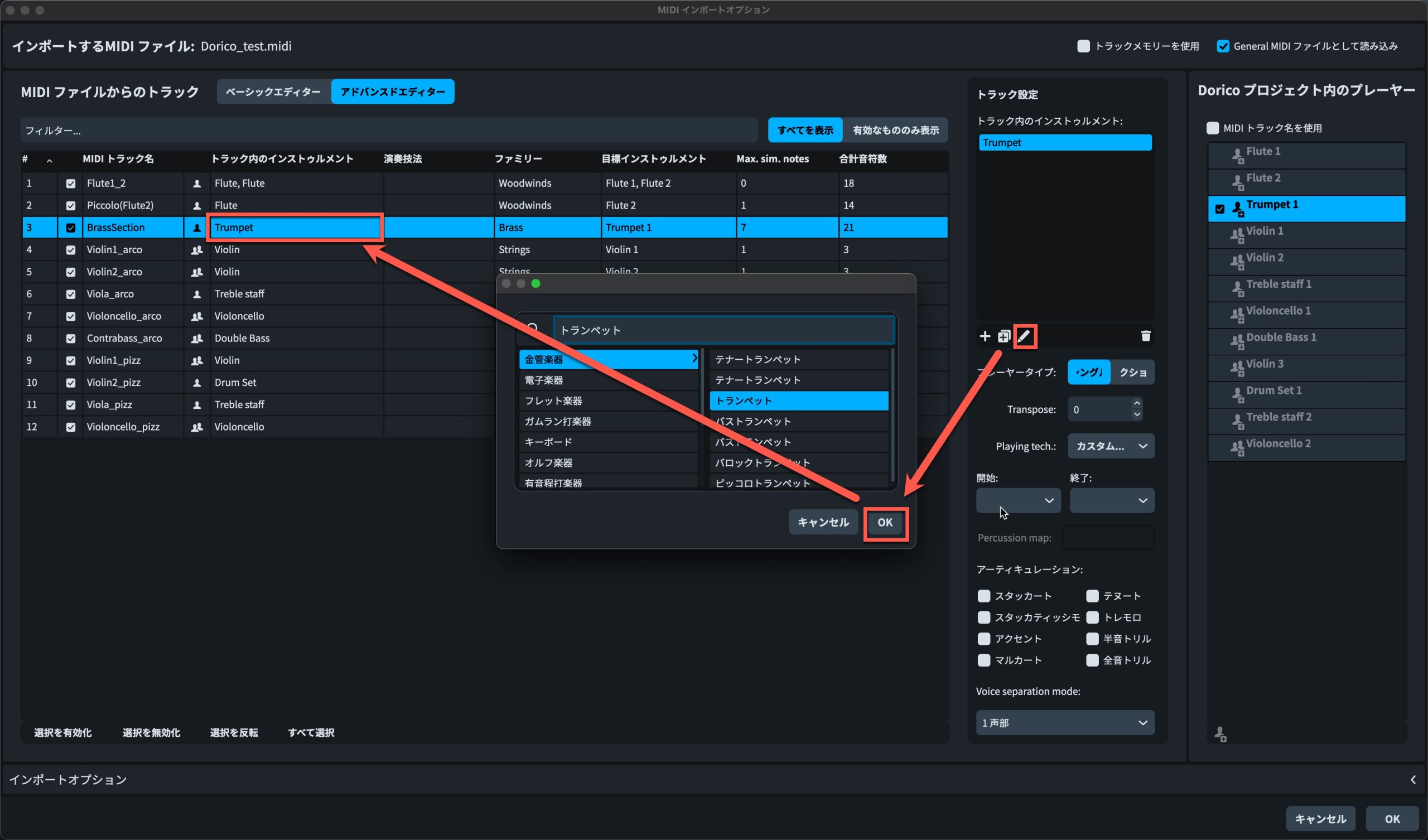

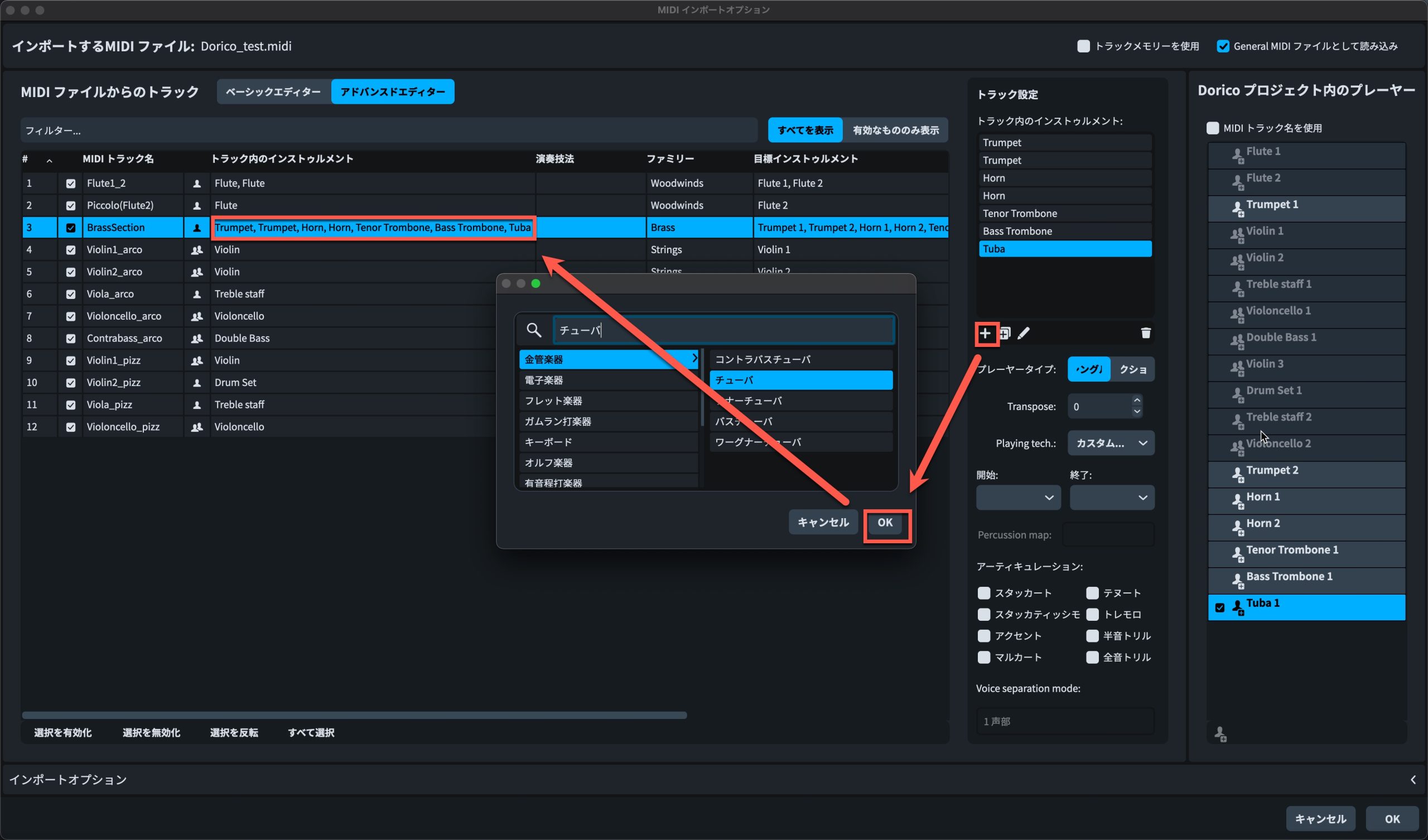

続いて金管セクションを個別の7パートに分けます。

まずはインストゥルメントをトランペットに変更します。

残りの6パートを、インストゥルメント追加します。

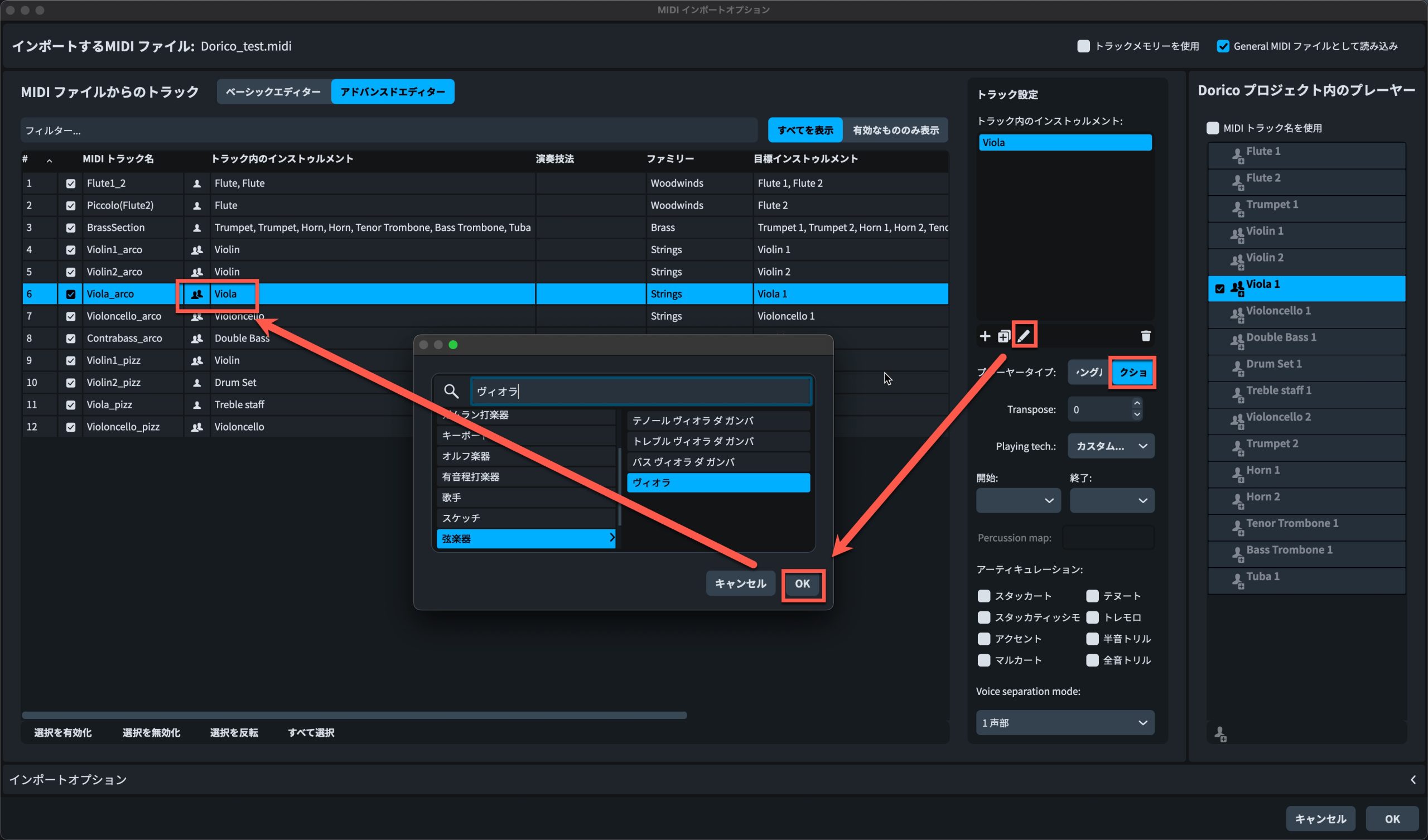

Viola_arcoは、インストゥルメントが間違っていますので、正しいものに変更。

プレーヤータイプも「セクション」を指定しておきます。

Violin1_pizzは、演奏技法を「ピチカート/アルコ」を選択して、目標インストゥルメントは、Violin1に変更します。

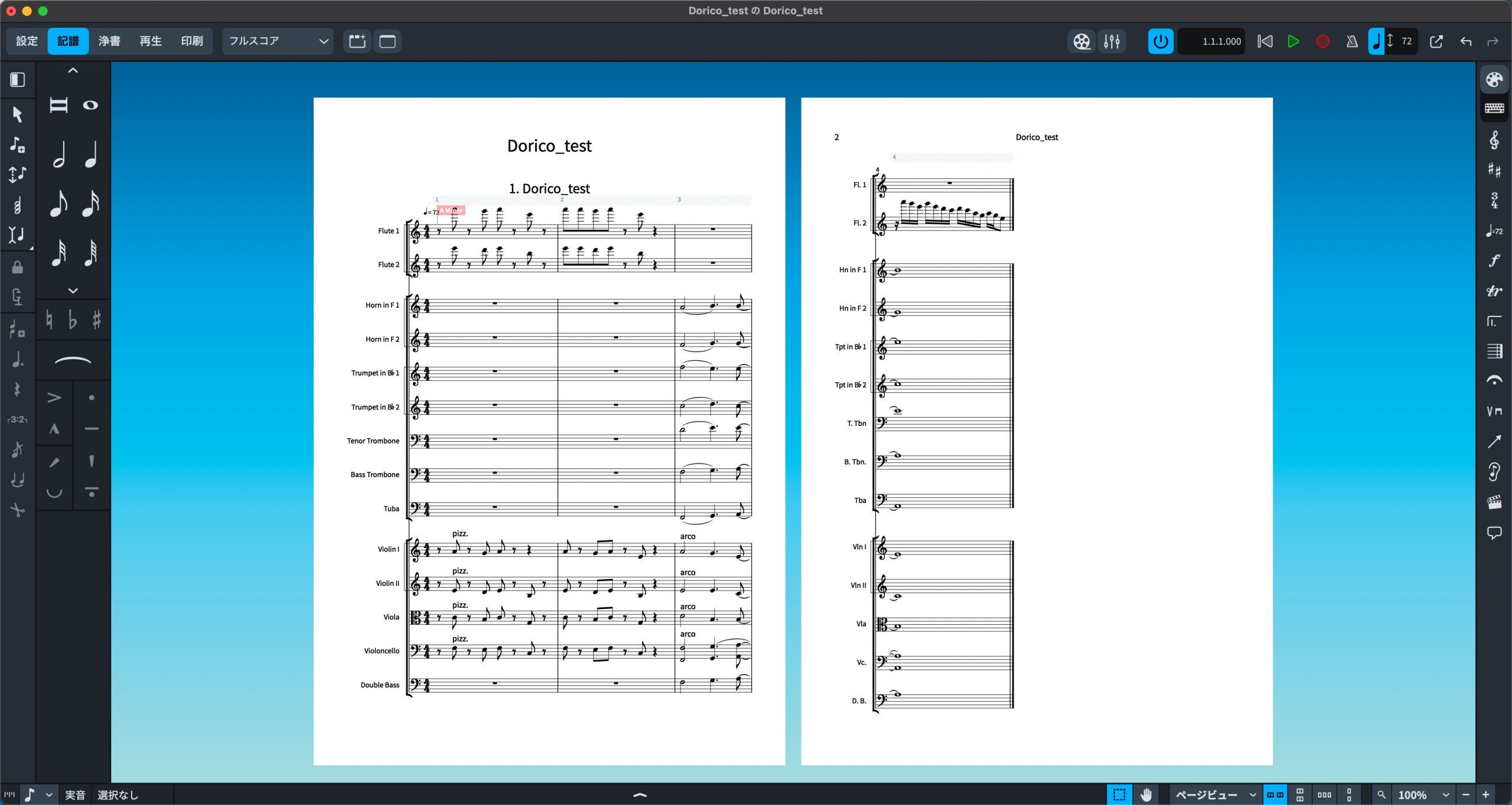

残りのトラックも、セクション、インストゥルメント、演奏技法、目標インストゥルメントを、目的のものに指定し直して、「OK」をクリックします。

このように、意図どおりに記譜がまとめられてインポートされます。

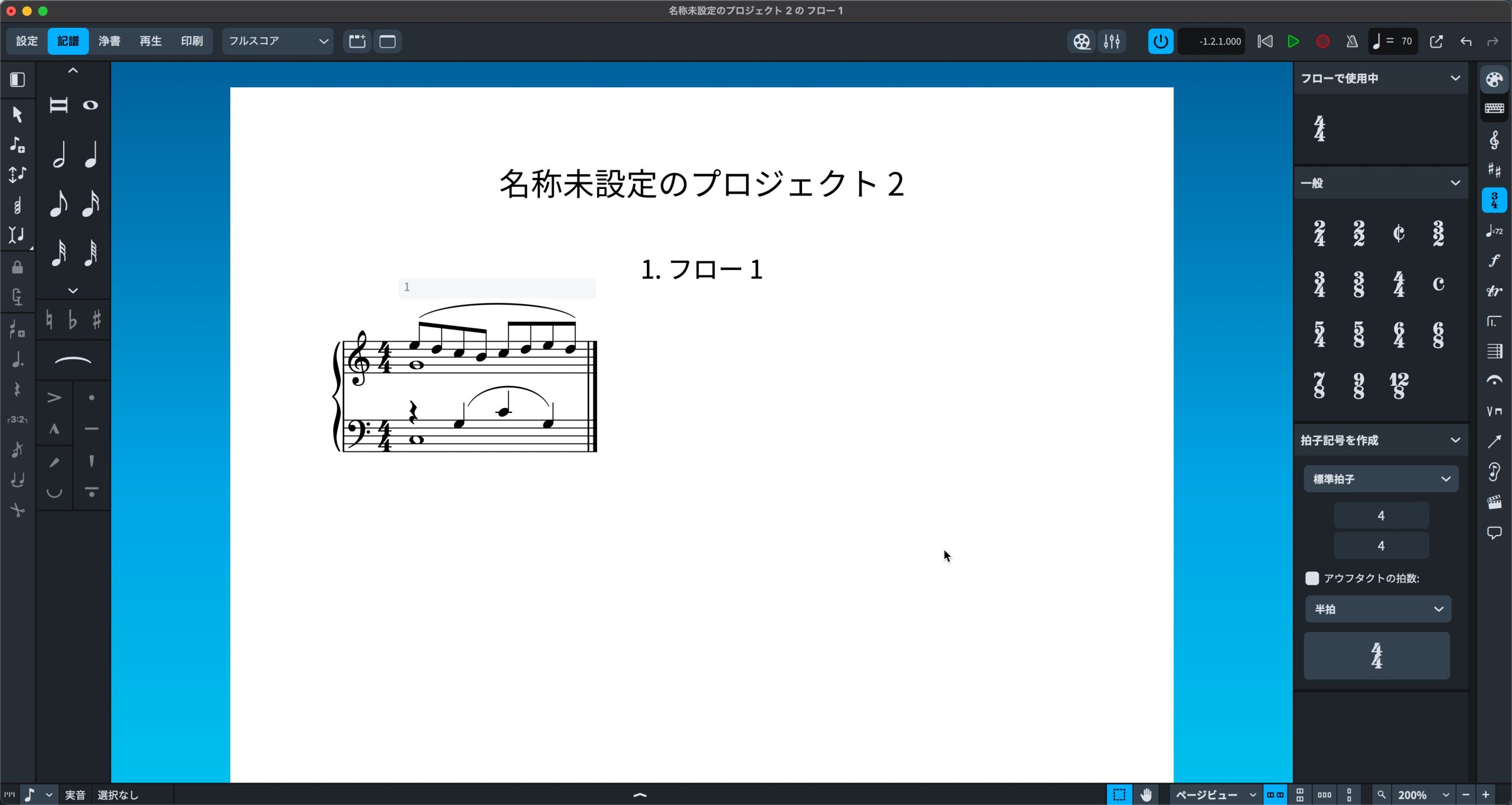

ポリフォニックなMIDIトランスクリプション

リアルタイム入力でも、大譜表への分割や、声部処理など、スマートに判断表記される精度がアップしました。

例えばピアノを両手弾き入力した際、特に編集せずとも以下のような記譜を行ってくれます。

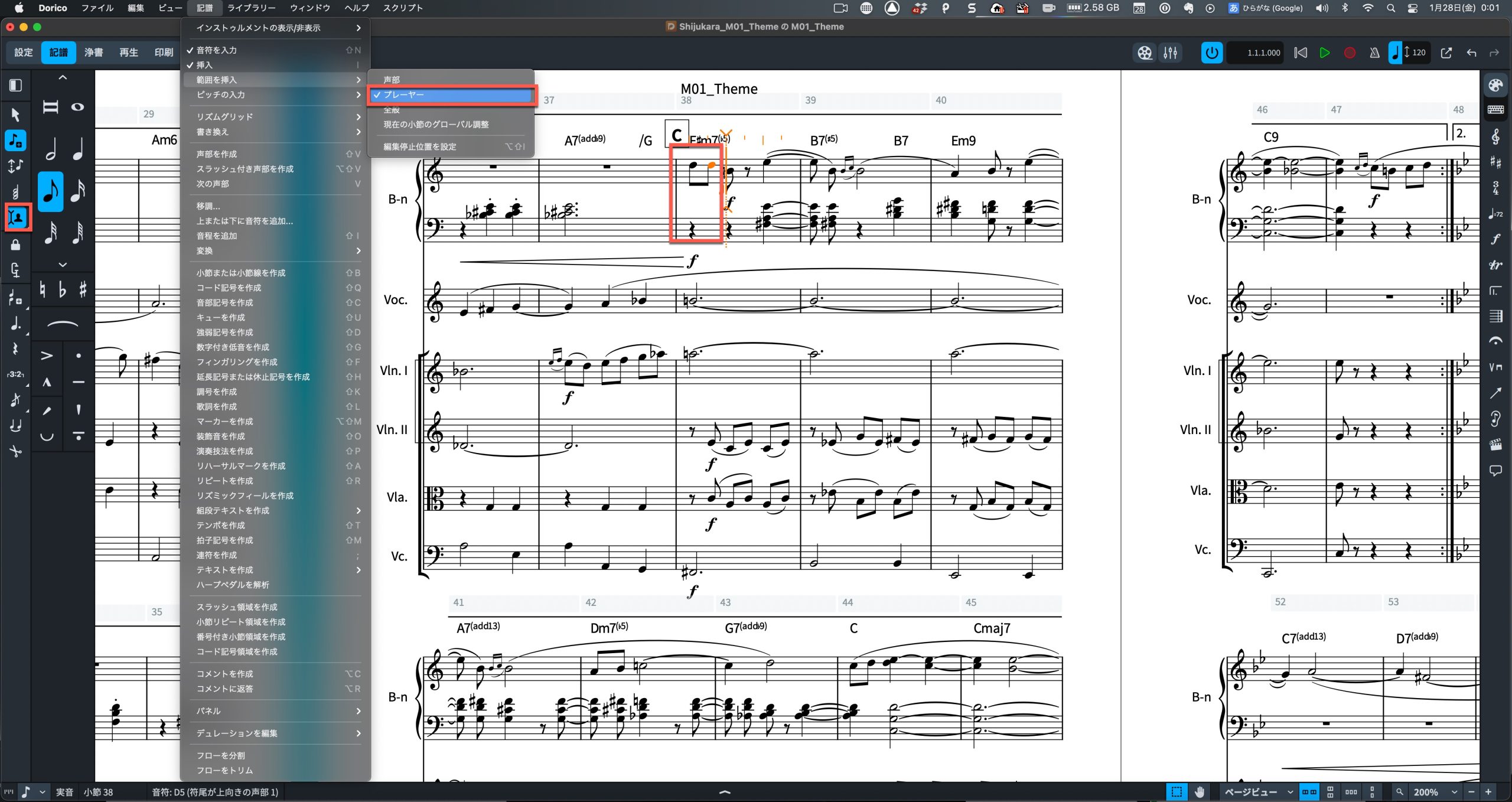

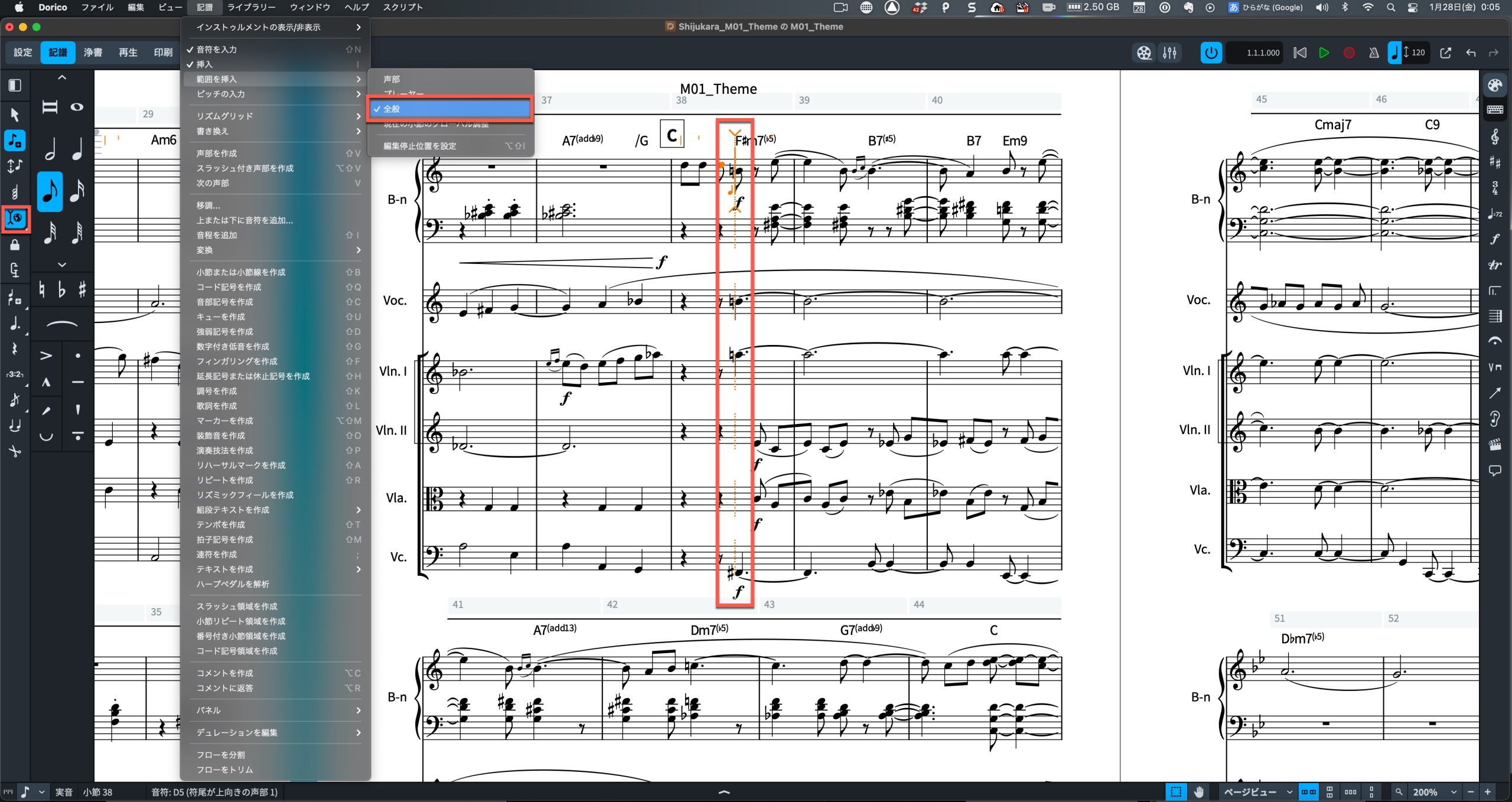

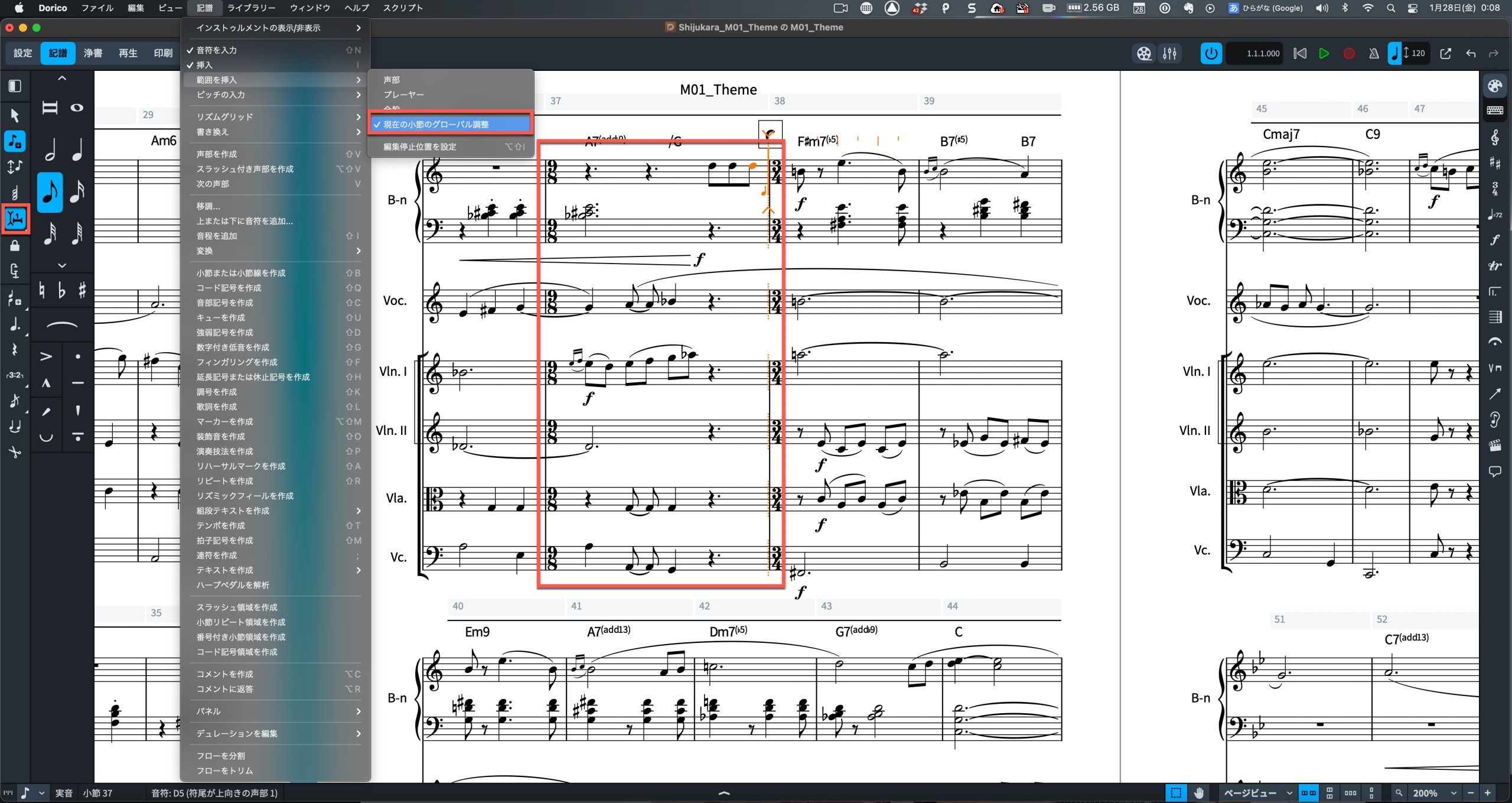

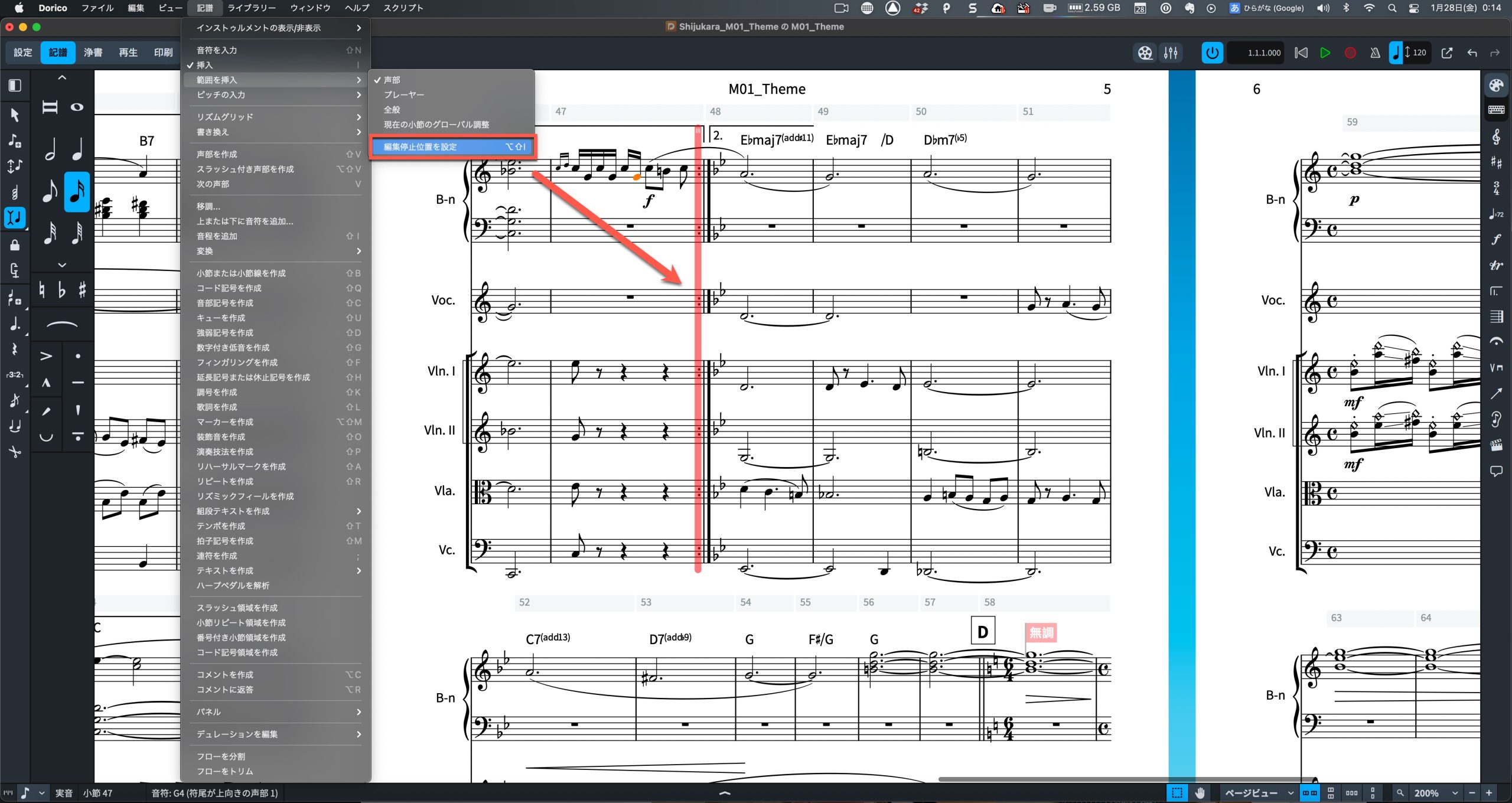

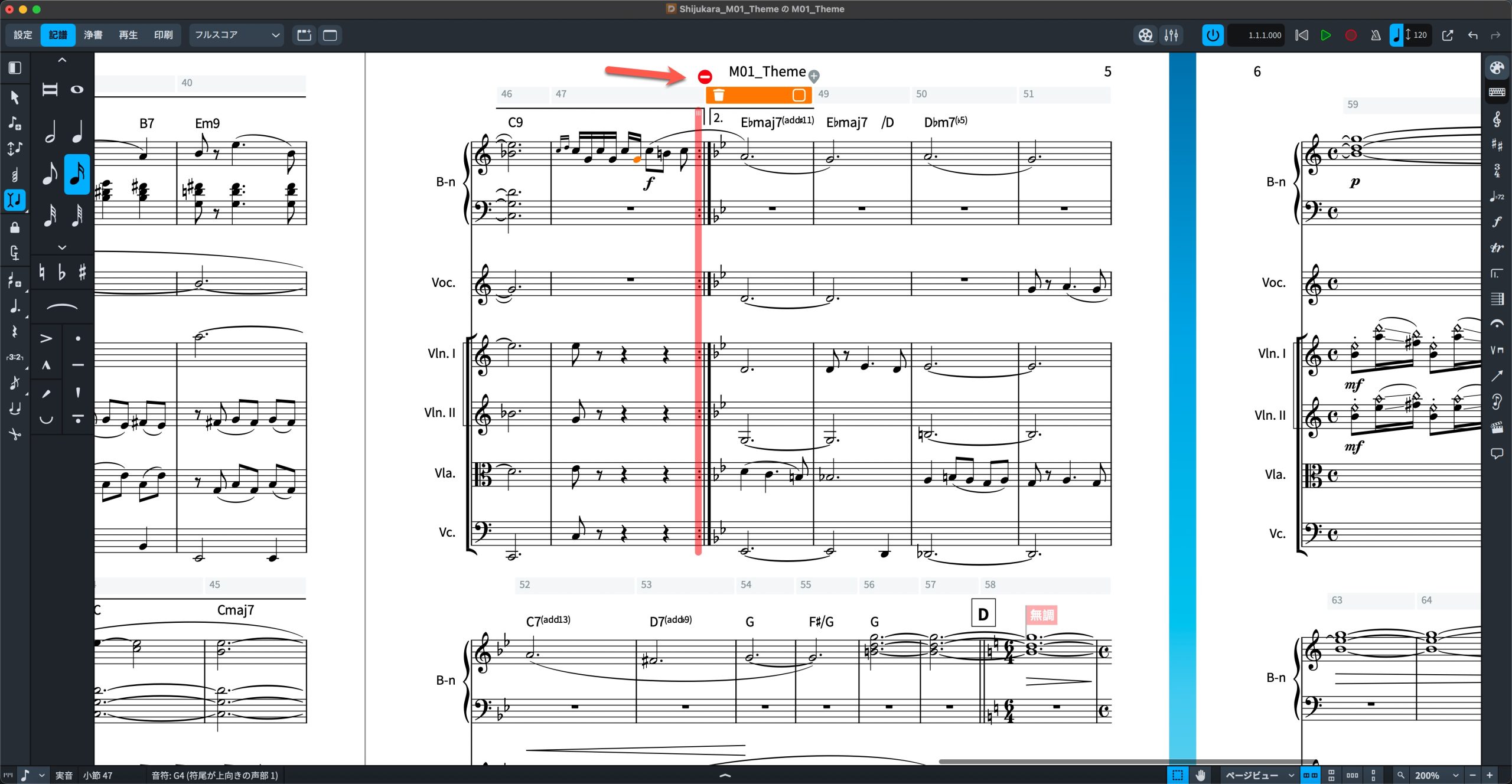

挿入モードの改良

従来の挿入モードに加えて、さまざまなパターンの挿入方法が追加されました。

挿入モードのアイコンを右クリックすると、今回追加された「範囲の挿入」のタイプをアイコンで選択できます。

最上部のものが、従来の挿入モードです。

プレーヤー」は、大譜表など、どちらか1段に挿入しても、もう一方の段もそれに追従します。

「全般」は、スコアの上の段すべてに対して挿入されます。

「現在の小節のグローバル調整」は、直前の小節に挿入した分の拍子を調整する形で挿入されます。

最終的に拍子を特定しないフレーズである「カデンツァ」などの記譜に有用です。

「編集停止位置を設定」を指定すると、赤いバーが表示され、そこから後ろは挿入の対象外にすることができます。

ショートカットはMac Option+Shift+I / Windows Alt+Shift+Iで設定できます。

小節上部、システムトラックより設定や解除も可能です。

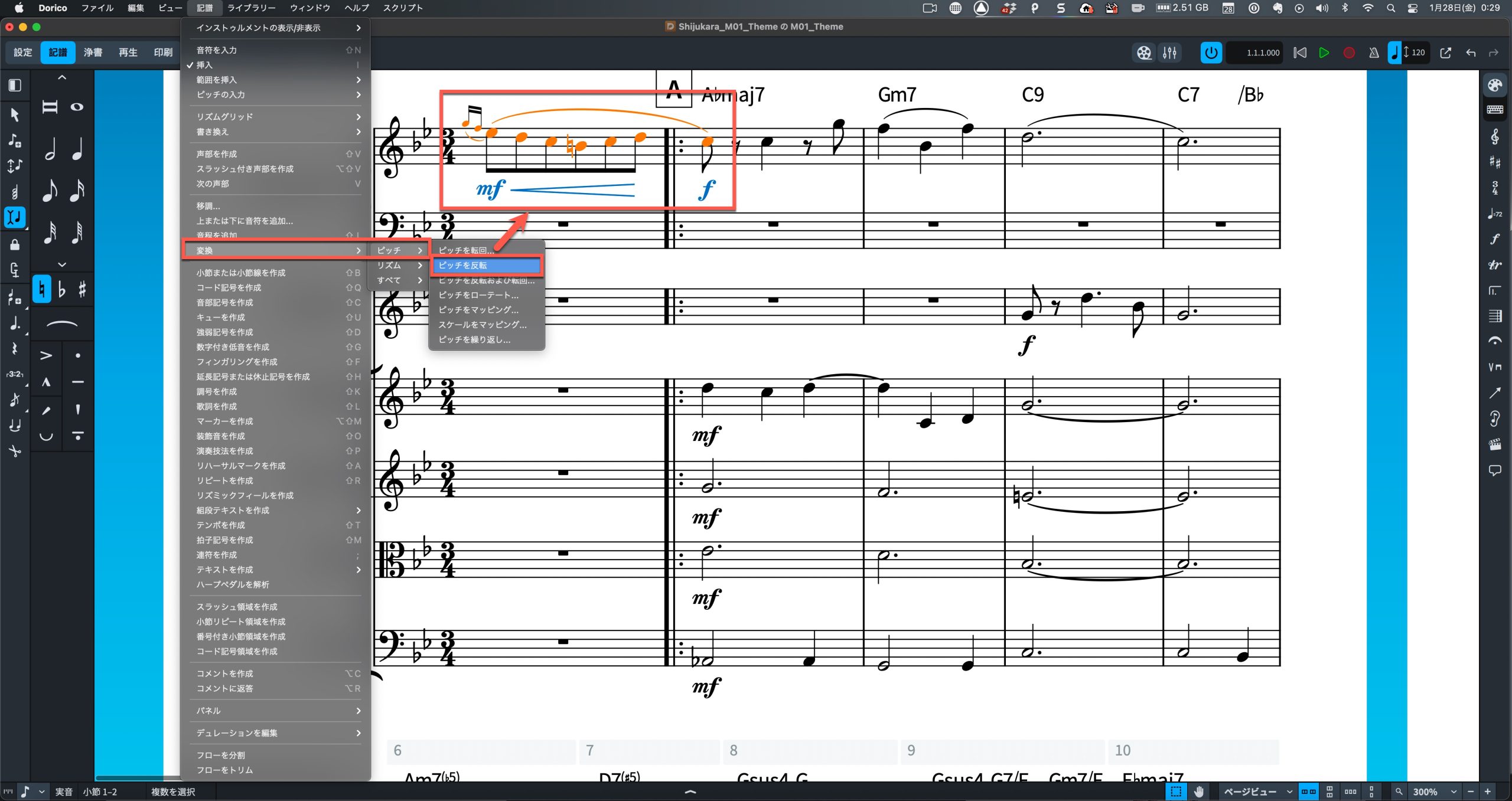

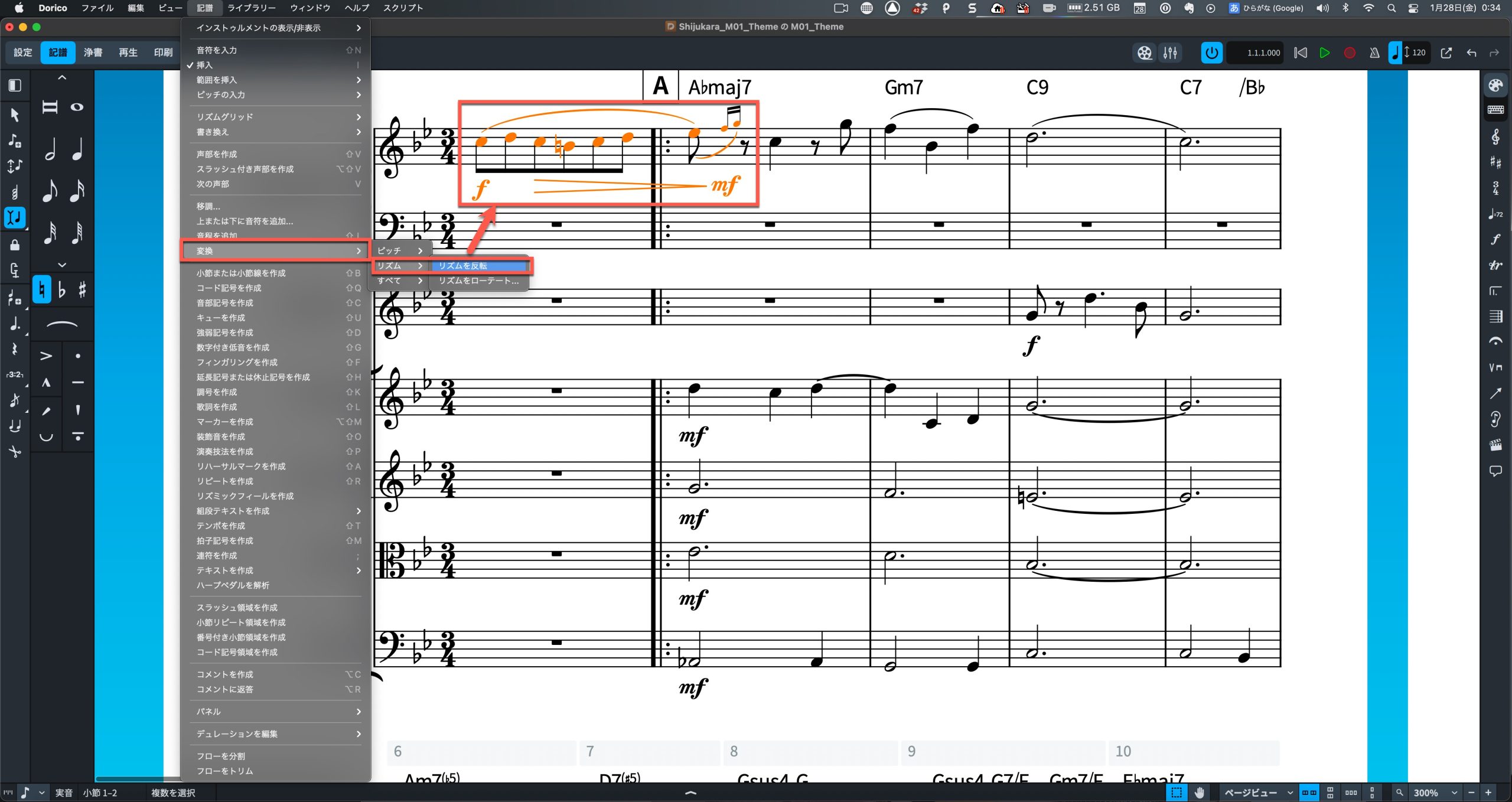

メロディやリズムの変形

作曲の手法などで活用される便利な補助ツールとして、メロディやリズムの変形機能が具備されました。

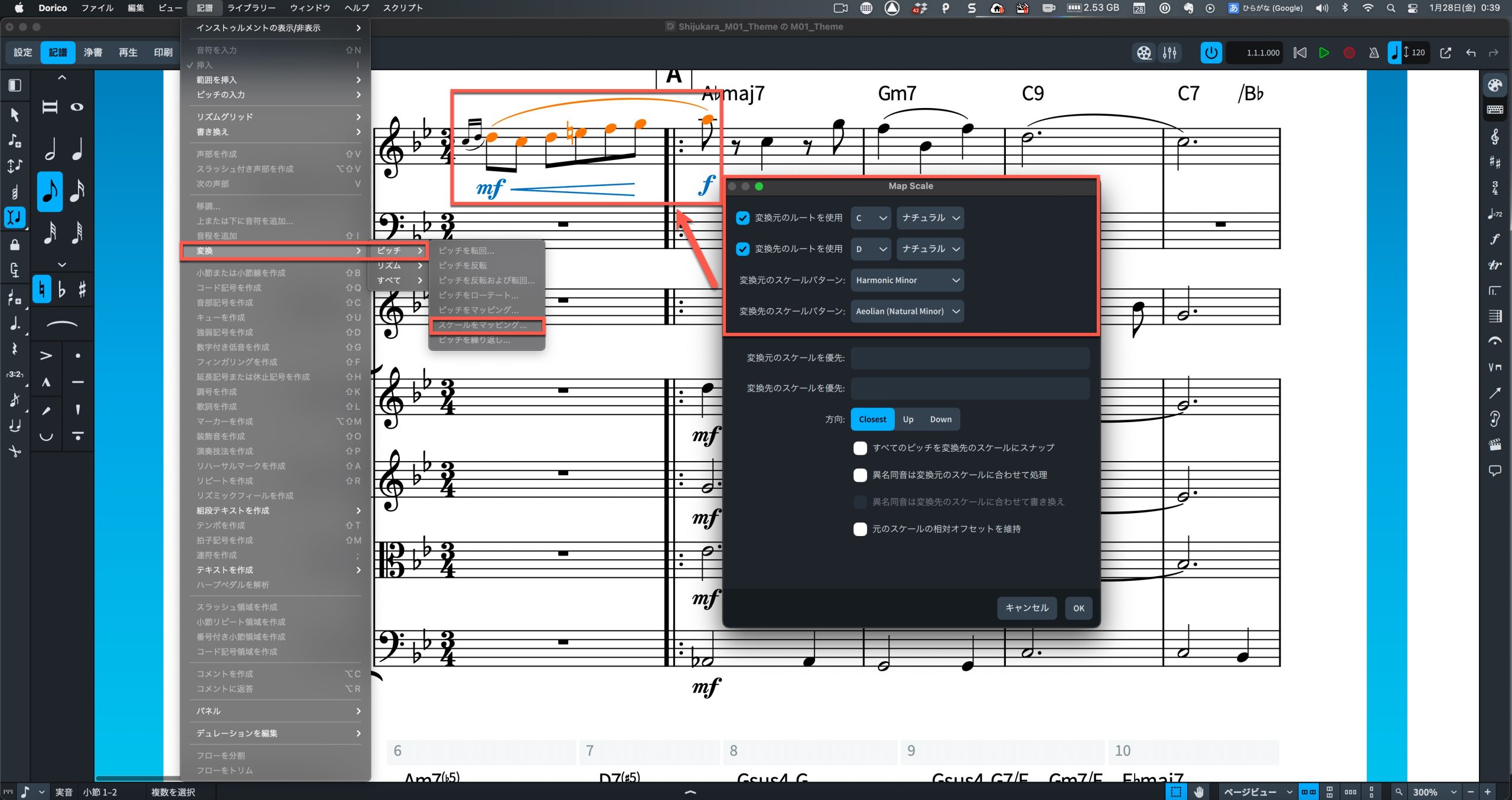

変形したいフレーズを選択して、メニュー「記譜」→「変換」からさまざまな変換が可能です。

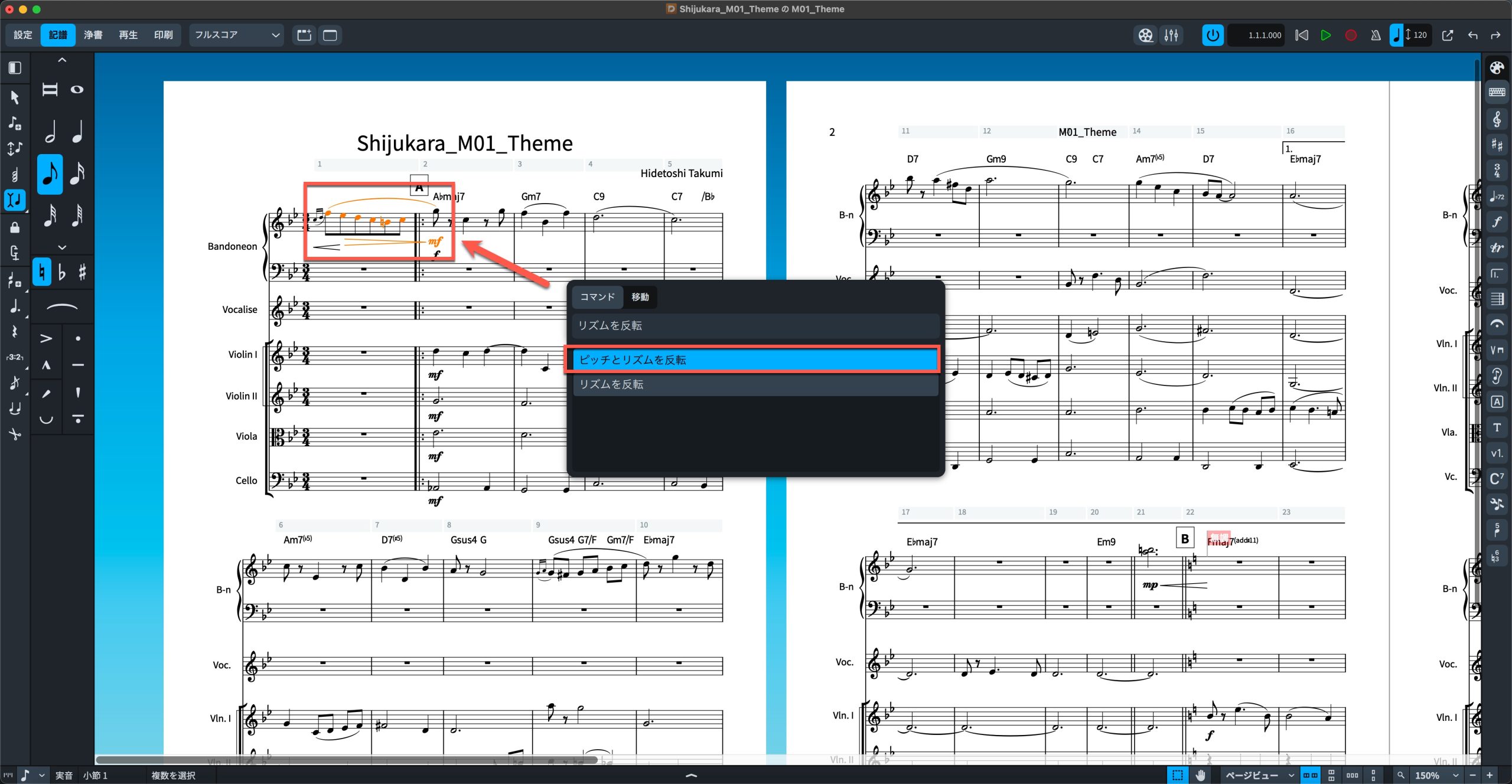

例えば「ピッチの反転」を指定すると、フレーズのピッチの進行が、逆になります。

「リズムの反転」を選択すると、音符と同時に、音符に付随した強弱記号なども反転されます。

「スケールのマッピング」では、スケール変更や移調なども組み合わせての変更ができます。

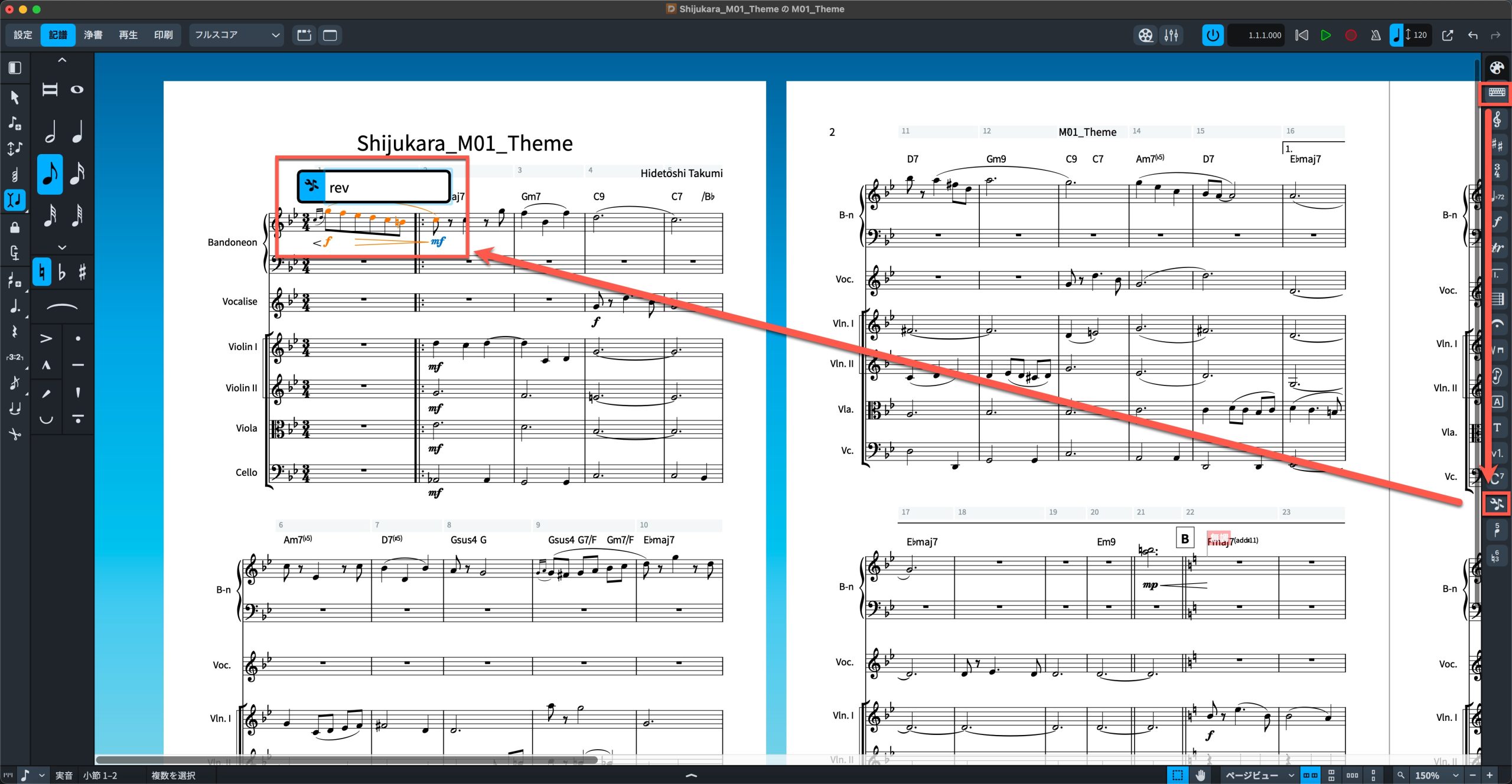

右のツールから「ホップオーバー」を表示させて、直接コマンドを入力しての変形も可能です。

例えば「rev」でピッチの反転、「inv」でピッチの転回などを行えます。ポップアップのショートカットは「Shift+I」です。

音符を選択した状態で「j」をタイプすると、ジャンプのポップアップが表示されます。

ここで行いたい処理のコマンド候補を検索して、直接、変形を実行できます。

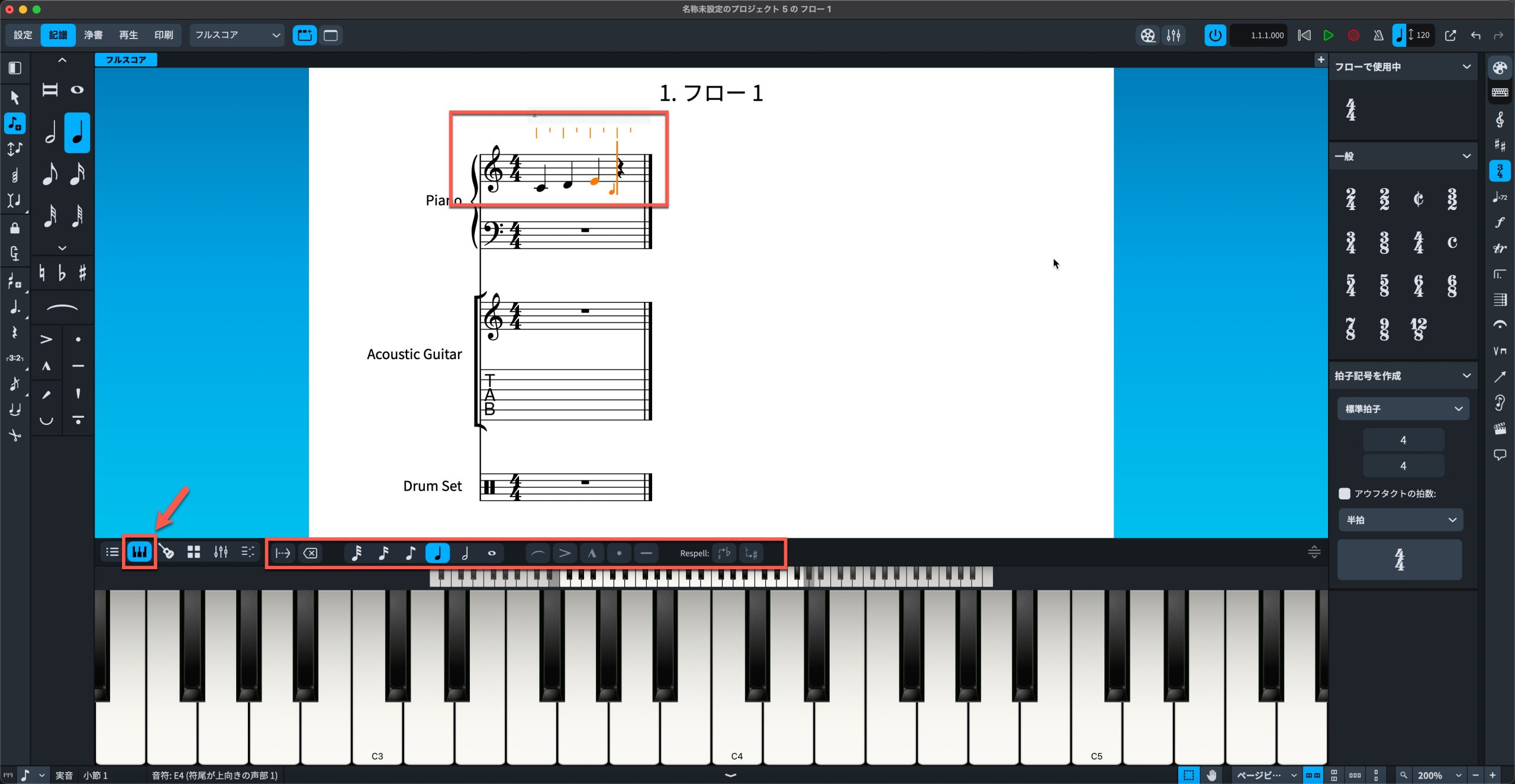

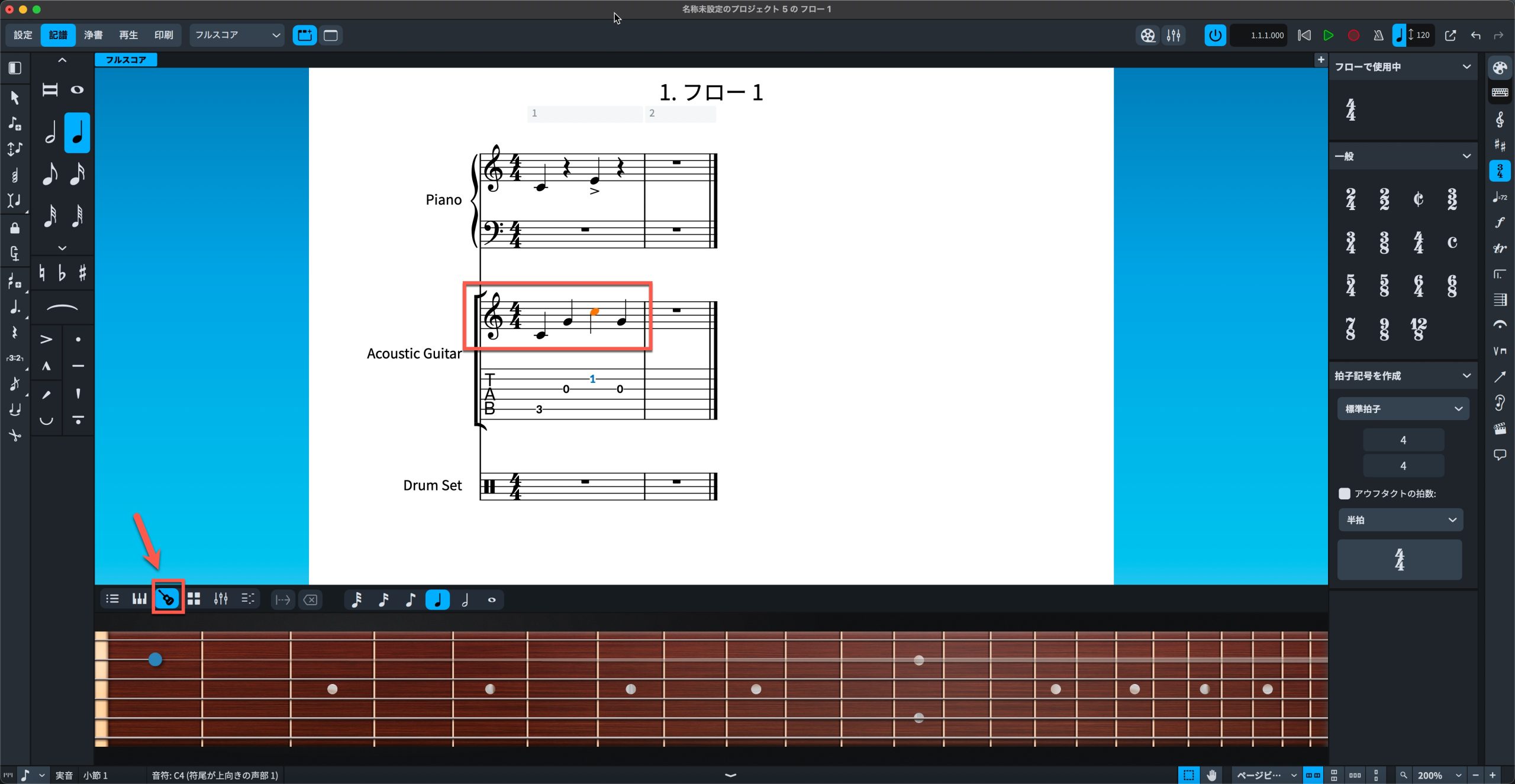

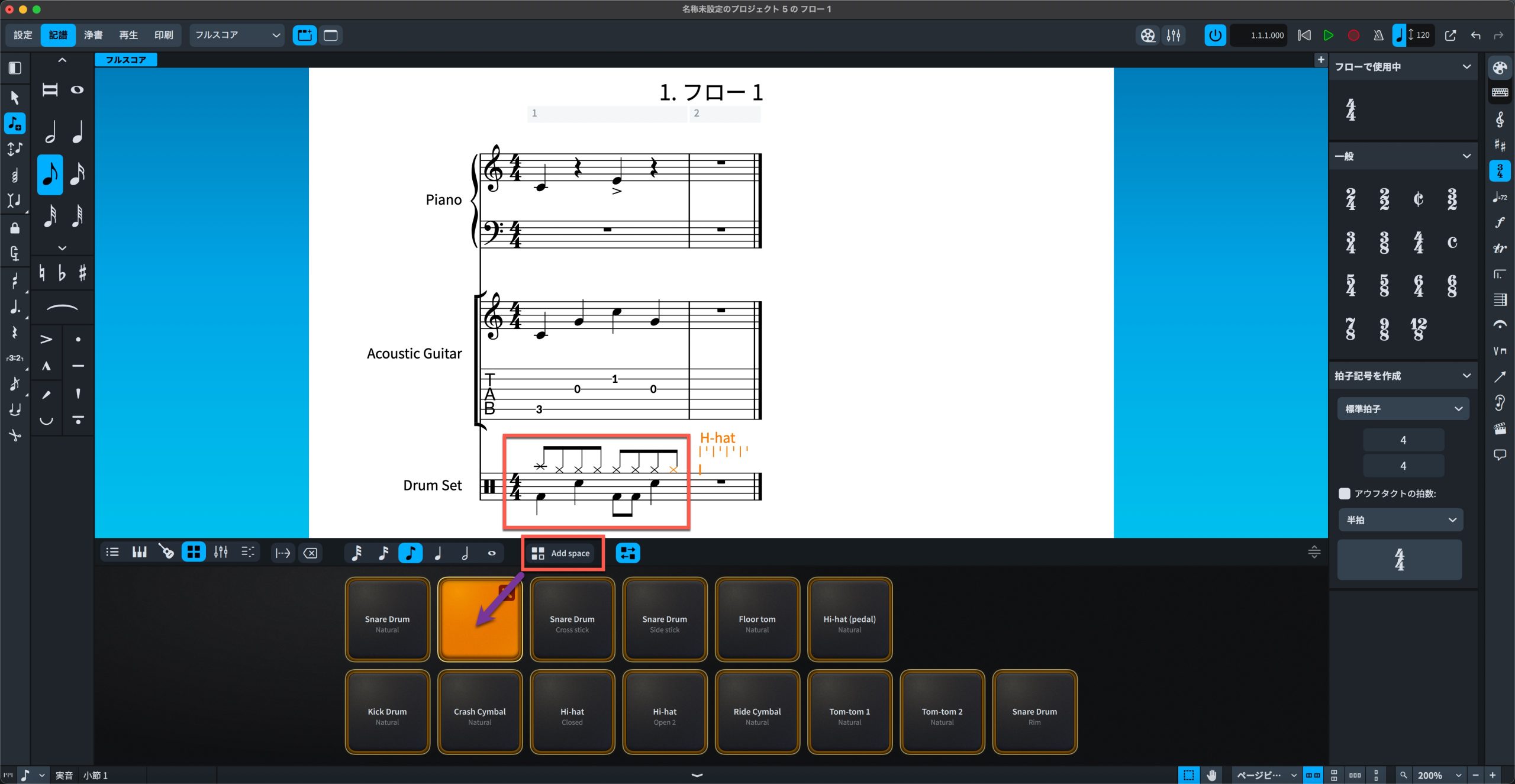

スクリーンキーボード、フレットボード、ドラムパッド

画面上に楽器独自のインターフェイスを表示させて、直感的に入力することができるようになりました。

記譜モードで「下ゾーン」を開いて、左のキーボードのアイコンをクリックすると鍵盤画面が表示されます。

入力状態では、この鍵盤をクリックすることで入力することができます

鍵盤のすぐ上のツールには、左から「カーソル移動、削除、音価の選択、アーティキュレーション、異名同音変換」が変更できます。

ギターのフレットボードも同様です。

ドラムパッドも同じ要領です

ツールにある「Add space」で配置調整用に空白のパッドを追加したり、そのすぐ右のツールをクリックすることで、各パッドをドラッグ移動することも可能です。

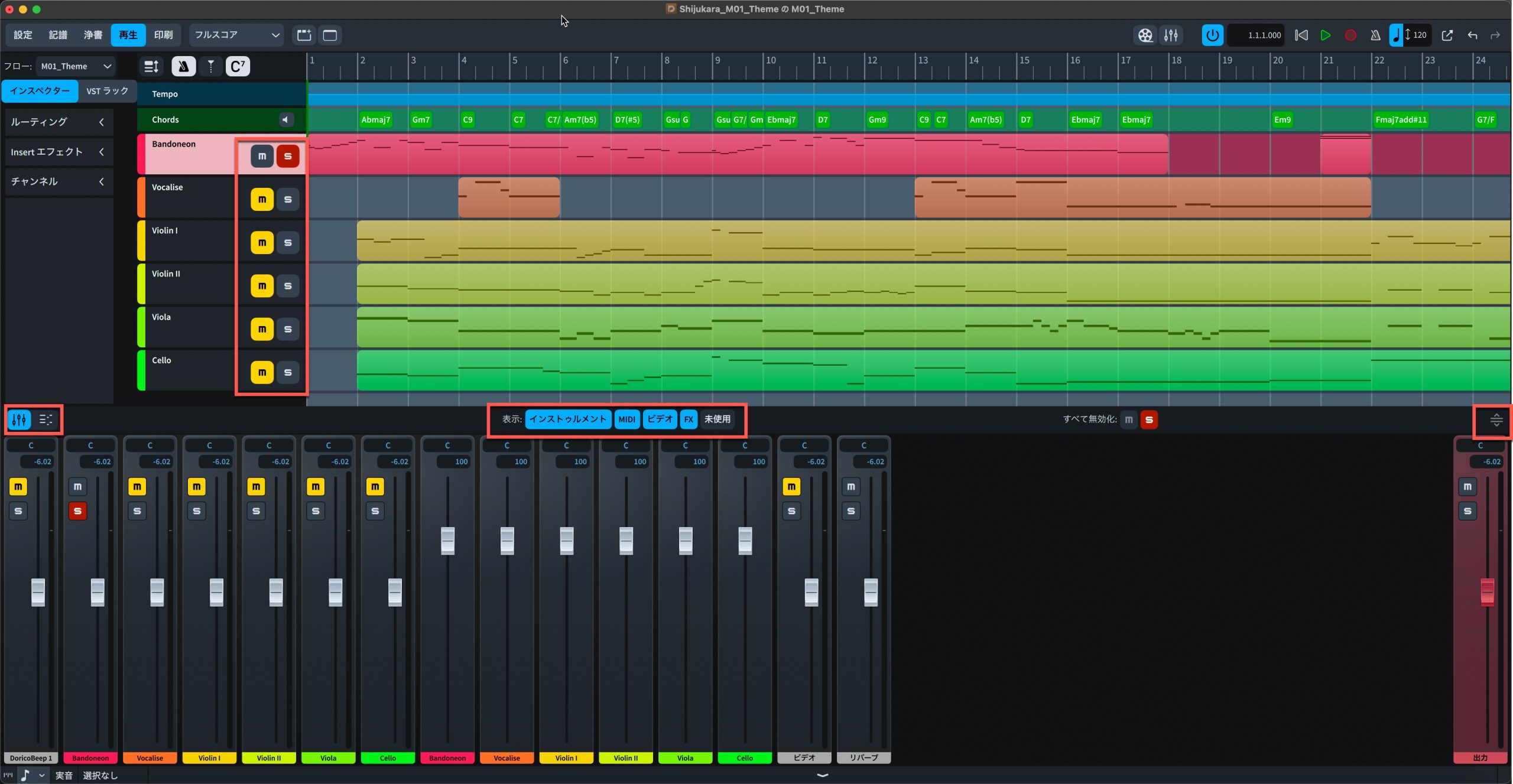

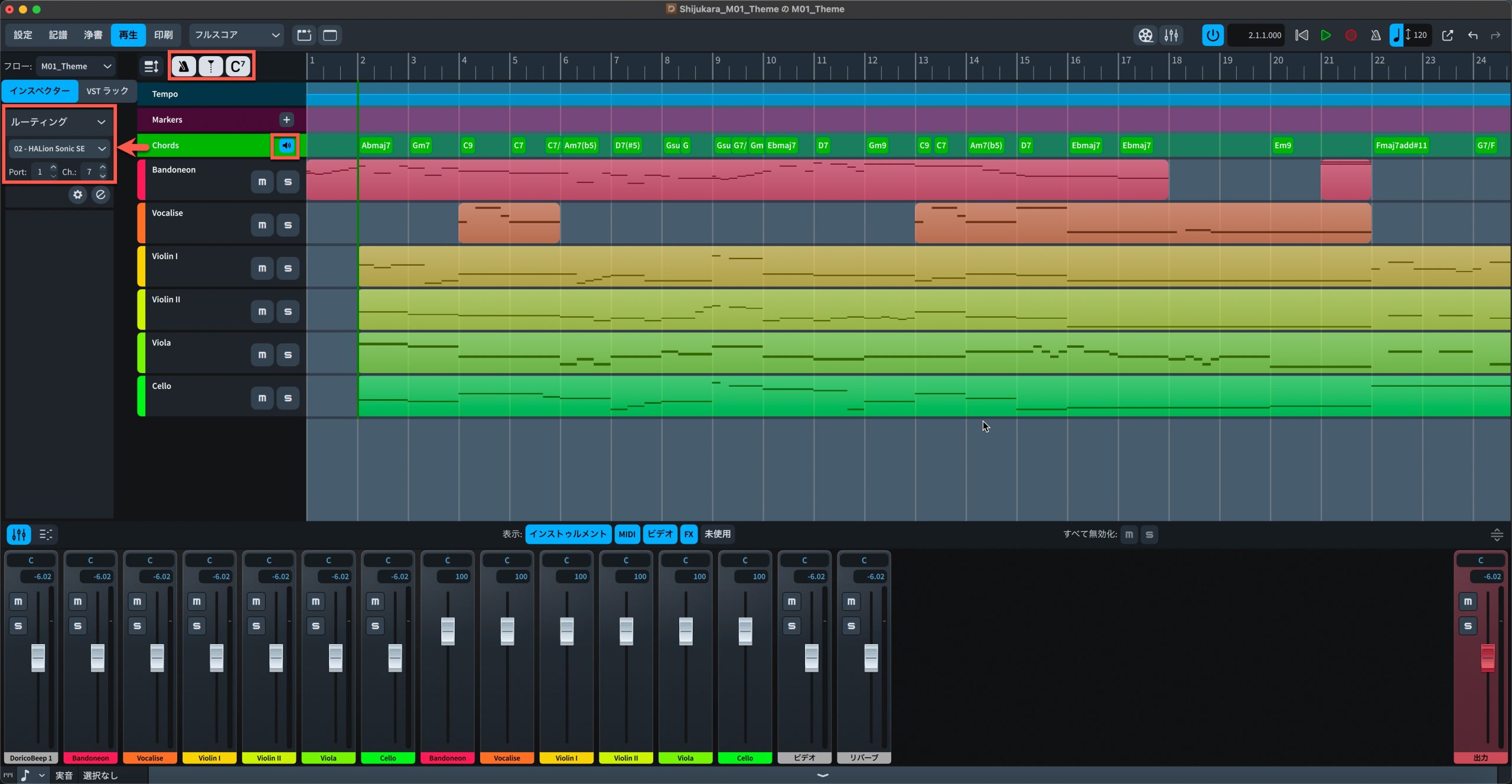

再生モードとミキサーの刷新

再生モードとミキサーがリニューアルされ、さらにDAWに近いインターフェイスと操作性を実現しました。

画面下ゾーンを開き、左のツールで「ミキサー」と「エディター」を切り替えられます。

ツール中央には「インストゥルメント」「MIDI」「ビデオ」「FX」の表示と非表示の切り替えボタンがあり、各トラックには「ミュート」「ソロ」が付加されています。

右のツールでは、表示領域の調整が可能です。

トラック左サイドには「インスペクター」と「VSTラック」の表示切り替えができ、「インスペクター」ではMIDIのルーティングを設定したり、Insertエフェクトを適用することができます。

ソフトウェア音源画面を表示するには、「e」ボタンをクリックします。

トラック上部のボタンは、左から「トラック幅の伸縮」「テンポトラック」「マーカートラック」「コードトラック」を表示できます

「コードトラック」は、音源にルーティングを行い、スピーカーマークを点灯させることで、コードを発音再生することができます。

メニューバー「ウィンドウ」→「ミキサー」から、あるいは、ショートカット「F3」でミキサー画面を別ウィンドウで開くことができます。

フェーダーの他に「インサート」「EQ」「FXセンド」を一覧しながら操作することができます。

マスターにもエフェクトが適用できますので、本格的なミックス/マスタリングが可能となりました。

以上がDorico Pro 4の主な新機能となります。

楽譜作成ソフトとしてはかなり先進的で、画期的な進化が多数ありましたね。またAppleシリコン、いわゆるM1搭載Macにも対応しているので、プラグイン等を多数使用したヘヴィな編集・MIXにも十分対応できるポテンシャルを持っています。

さらに快適になったDorico 4で、美しい楽譜をスピーディーに作成しましょう!

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/dorico/what_is_dorico.html

楽譜作成ソフト【Dorico 4】新機能解説

今回のアップデートでは、DAWに近いインターフェイスと操作性を実現し、作業効率向上に直結しそうな機能も多数追加されました。ぜひチェックしてみてください。詳細:https://t.co/caU9X2K5Af#DTM #DAW #Dorico pic.twitter.com/xXZMiO5fM0

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) February 5, 2022

- CATEGORY:

- Doricoの使い方 基本編