メロディを徹底解析!最近の人気楽曲にあった意外な共通点【フォニイ】【怪物】【ヨワネハキ】

流行りの楽曲を分析し、特徴を楽曲制作に活かす行程を解説

当企画では2021年から2022年にかけて、YouTubeで多く再生されている人気楽曲から、メロディを中心に共通する特徴を分析しお届けしていきます。

またその要素を盛り込んでオリジナル曲を作った場合、今流行りの雰囲気が出せるのかを試してみました。

メロディを徹底解析!最近の人気楽曲にあった意外な共通点

ピックアップした楽曲について

YouTubeの年間再生数ランキングには様々な楽曲がありましたが、今回は国内の個人のクリエーターの方が制作されている楽曲で、共通した特徴を感じた作品をピックアップしました。

分析を行ったのは以下の楽曲です。(敬称略)

ヨワネハキ – MAISONdes(和ぬか)

フォニイ - ツミキ

マーシャルマキシマイザー - 柊マグネタイト

KING - Kanaria

グッバイ宣言 - Chinozo

怪物 – YOASOBI(Ayase)

これらの楽曲に共通する特徴を分析し、その結果を元に制作を行った楽曲をお聴きください。

【デモ楽曲】

「今っぽさ」の感じ方には個人差があると思いますが、分析した音源に共通するニュアンスを感じ取っていただけるのではと思います。

楽曲全体で共通した特徴

まず初めに楽曲全体で見た際に共通して見つけることができた特徴を解説していきます。

コード進行の特徴

コード進行は楽曲の雰囲気や世界観を構成する要素となるため、各楽曲で共通したものがないか分析を行いました。

こちらの表では楽曲ごとに各セクションの冒頭部分のコードを、メジャーダイアトニックから見たディグリーネームを表記しています。

半数以上の4曲で【ⅳ→ⅲ→ⅵ】をルートにもつ進行が使用されているという共通点がありました。

【マーシャルマキシマイザーサビ】

【フォニイサビ】

【グッバイ宣言サビ】

【怪物Bメロ】

このコード進行は王道進行と呼ばれる定番のコード進行パターンの1つですが、最近のクリエーターには特に好まれて使用されている傾向を感じました。

定番進行という部分では、これまでJ-Popの定番と言われていた【ⅳ→ⅴ→ⅲ→ⅵ】進行は、6曲の中では【怪物】のみの使用に留まっており、近年ではその使用頻度が減少している印象に感じられました。

【怪物サビ】

また全体を通してⅰメジャーから始まるコード進行が見られなかったのも大きな特徴でした。

近年では明るい曲よりもマイナー系の楽曲がトレンドと言えそうです。

メロディの特徴

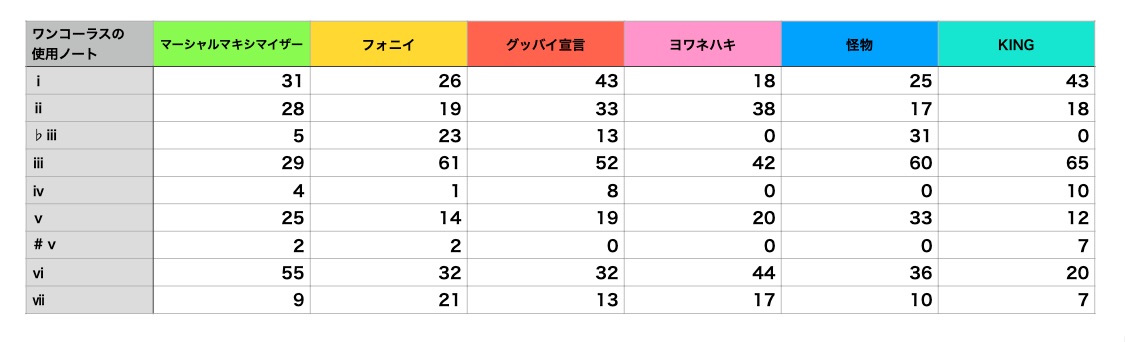

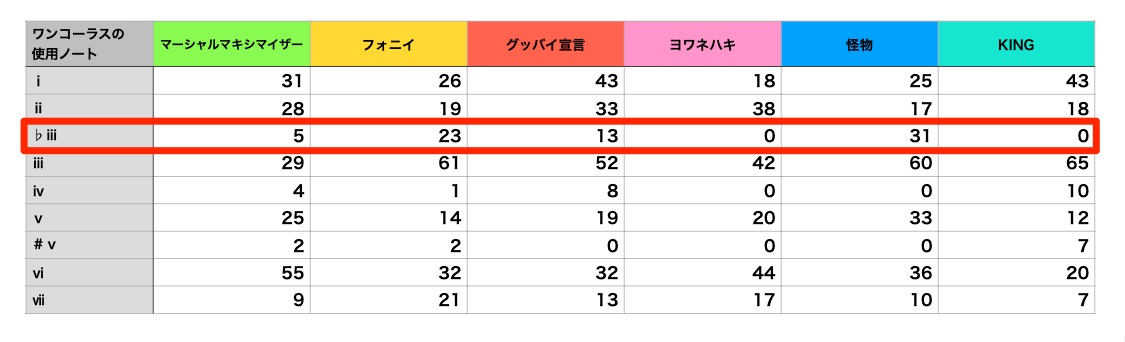

今回の6曲ではメロディで使われているスケールに共通点を感じたため、どのピッチの音が多く使用されているのか分析してみました。

実際に各楽曲のメロディを打ち込こみ、ワンコーラスの中で各ノートの使用回数を表にしました。

大きな特徴としては

- ブルーノート(メジャースケール♭ⅲ)が使われている曲が多い

- メジャーダイアトニックスケール上のファにあたる【ⅳ】を使用している頻度が少ない

こうした傾向が見られました。

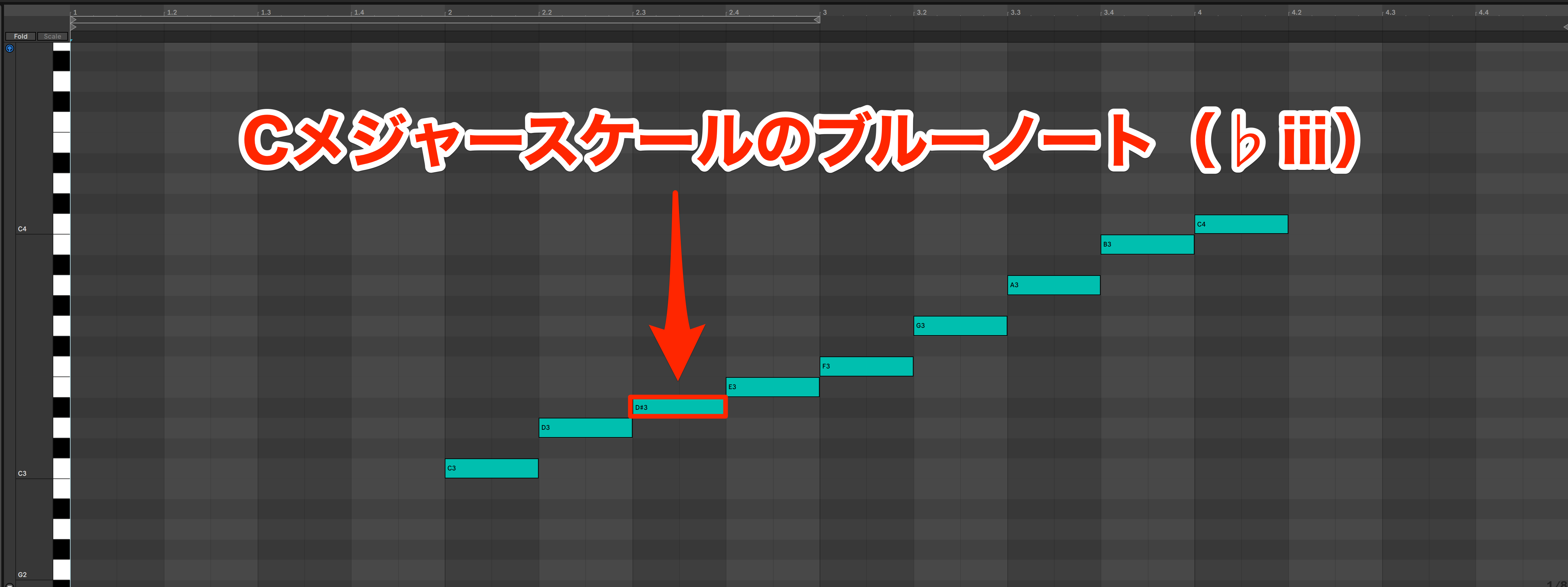

ブルーノートについて

ブルーノートとはメジャースケールから見た場合の♭ⅲとなり、音楽ジャンルのブルースが起源とされるノートになります。

ブルーノートが含まれるメロディは、ブルージーと表現されることが多いですが、ポップで軽快な印象に”ひとくセ”を加えるサウンドが特徴と言えます。

【ブルーノートを含めたCメジャースケール】

今回分析を行った6曲のうち4曲で使用されており、これもまた近年聴かれている楽曲に見られる流行りの特徴と言えるでしょう。

フォニイのAメロはCメジャースケールのためD#はスケールに含まれない音になりますが、積極的に使用されているのがわかります。

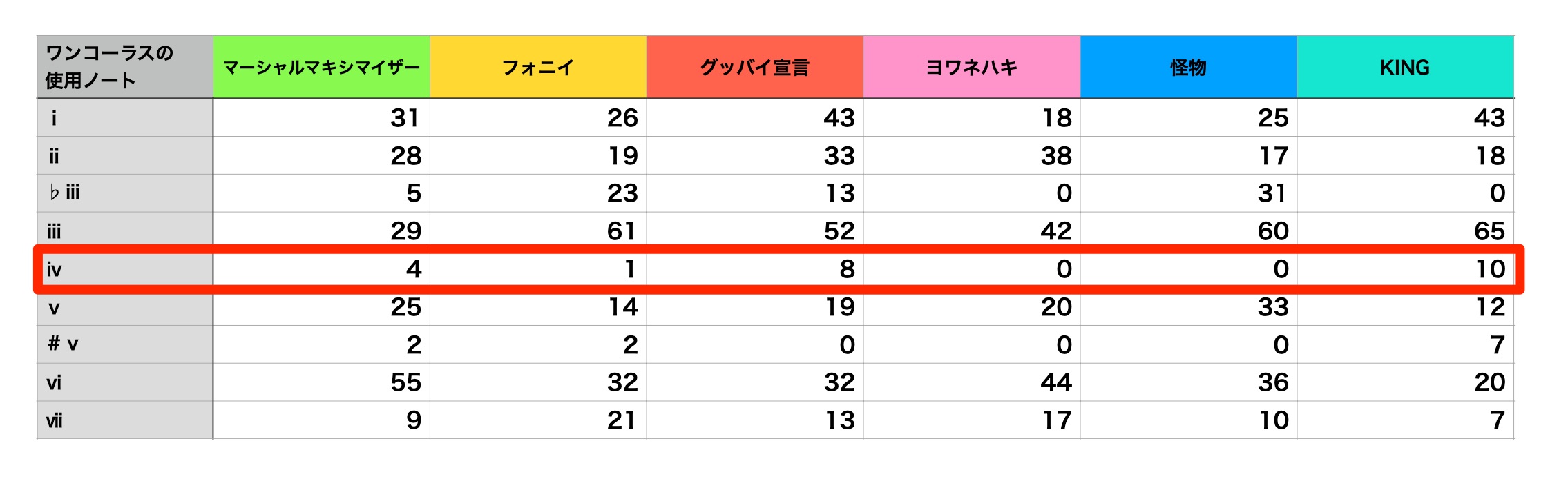

メジャースケールのⅳについて

またメジャースケール上のファに当たるⅳの音が使用されていない楽曲が多いのも特徴的でした。

KINGを除く5曲で、フラット(♭)やシャープ(♯)が付かない通常のメジャースケールの中で最も使用回数が少ない傾向となっています。

このⅳの音をスケールから省くと、ペンタトニックスケールと言われる5音階のスケールに近いニュアンスとなります。

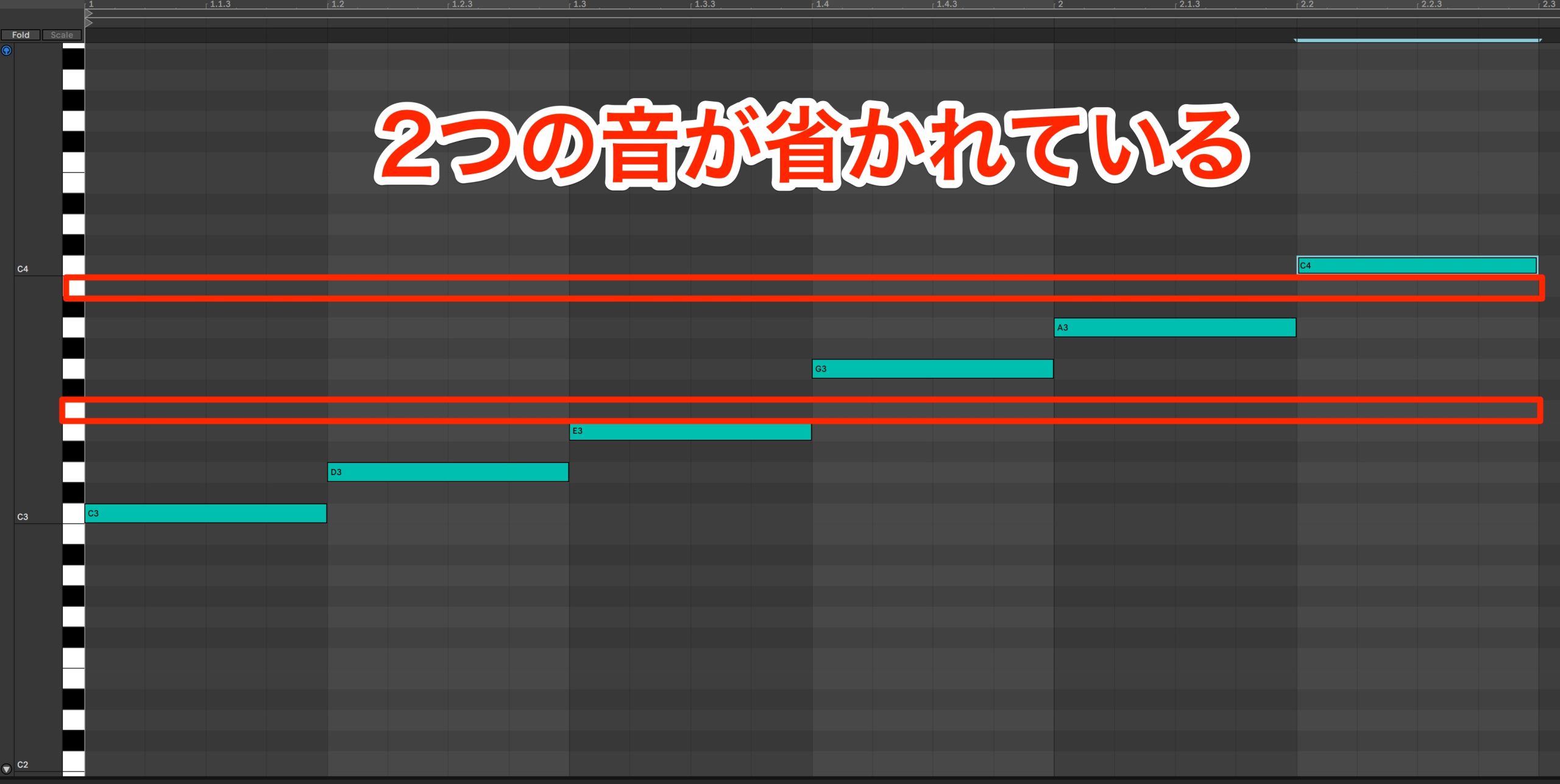

【Cメジャーペンタトニックスケール】

ぺンタトニックスケールは、ノート(ピッチ)の種類が減るため、よりシンプルで覚えやすいメロディを作りやすいといった特徴があります。

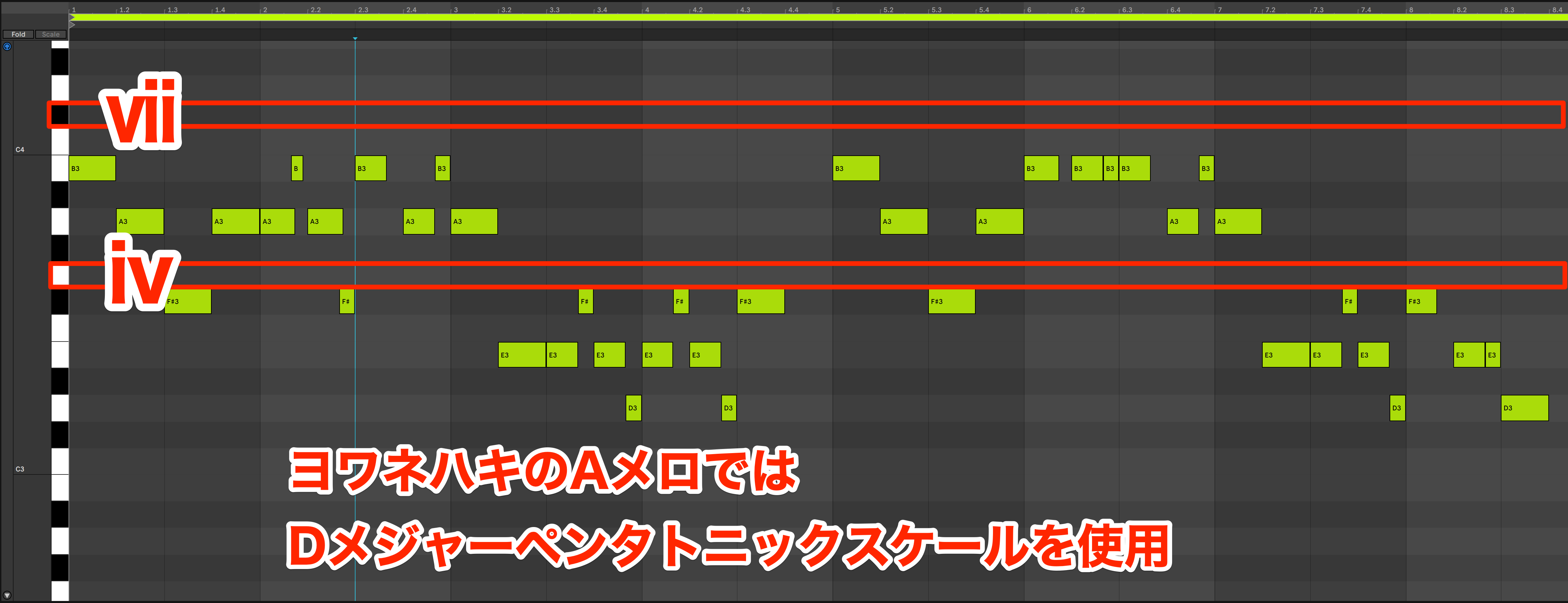

ヨワネハキではまさにこのペンタペンタトニックスケールでメロディが構成されており、ⅳとⅶの二つの音が使用されていません。

他の楽曲ではⅳだけが使用されずⅶの音は使用されています。

ⅶは主音であるⅰに対する【導音】という音で、緊張感を持たせる役割があることから、メロディアスなニュアンスを演出する上で必要不可欠な音のため、使用されているものと推測します。

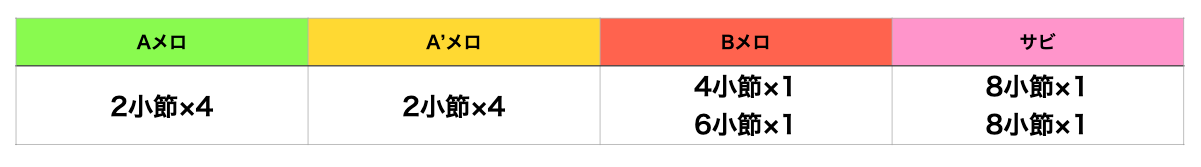

Aメロの特徴

ここからはセクションごとに細かく共通した特徴を分析します。

今回はメロディの【リズムの特徴】と【ピッチの特徴】を分割し、それぞれの特徴個別に分析していきます。

Aメロにおけるメロディのリズム的な特徴

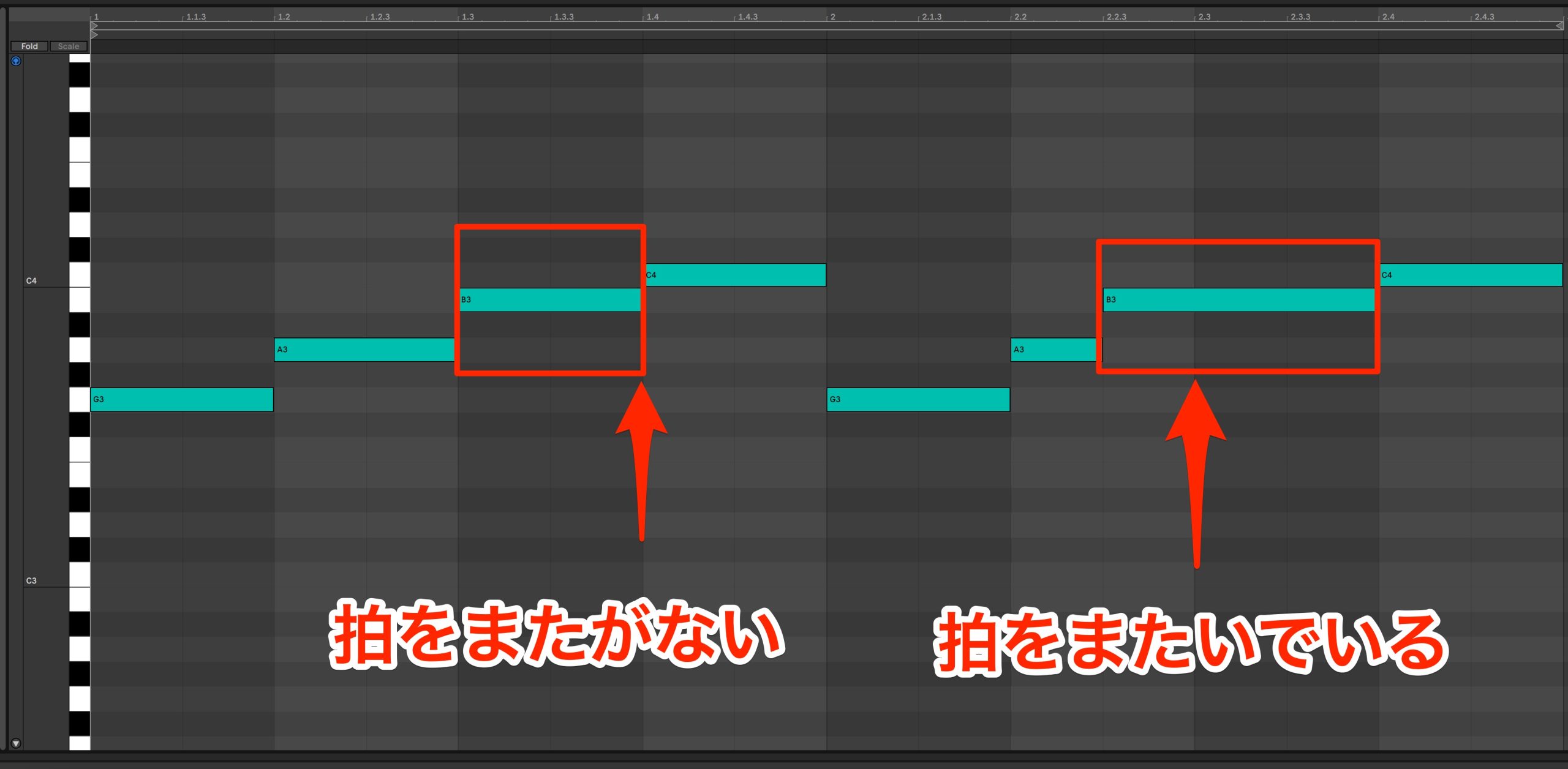

Aメロ8小節のメロディを見た際に、シンコペーションという拍の頭を跨いだリズムが少ない特徴がありました。

このような拍を跨いだノートがどれの位多く使用されているのかを計測します。

このシンコペーションの回数をカウントした結果、怪物を除く5曲で極端にシンコペーションが少ない結果となりました。

シンコペーションが少ないことで、メロディのリズムがよりシンプルに構成されるため乗りやすい傾向となります、キャッチーさを与える上での工夫と考えられます。

Aメロにおけるメロディのピッチ・音域の特徴

次にAメロのピッチについて分析を行っていきましょう。

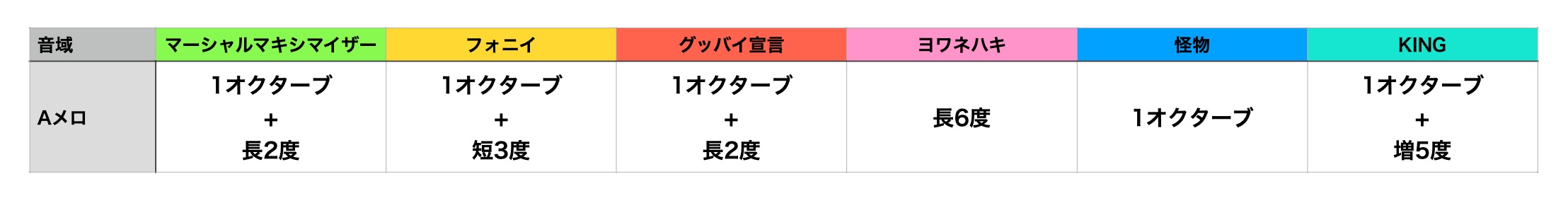

まずは、どれだけの音域でメロディが構成されているのか、Aメロの8小節間を分析してみました。

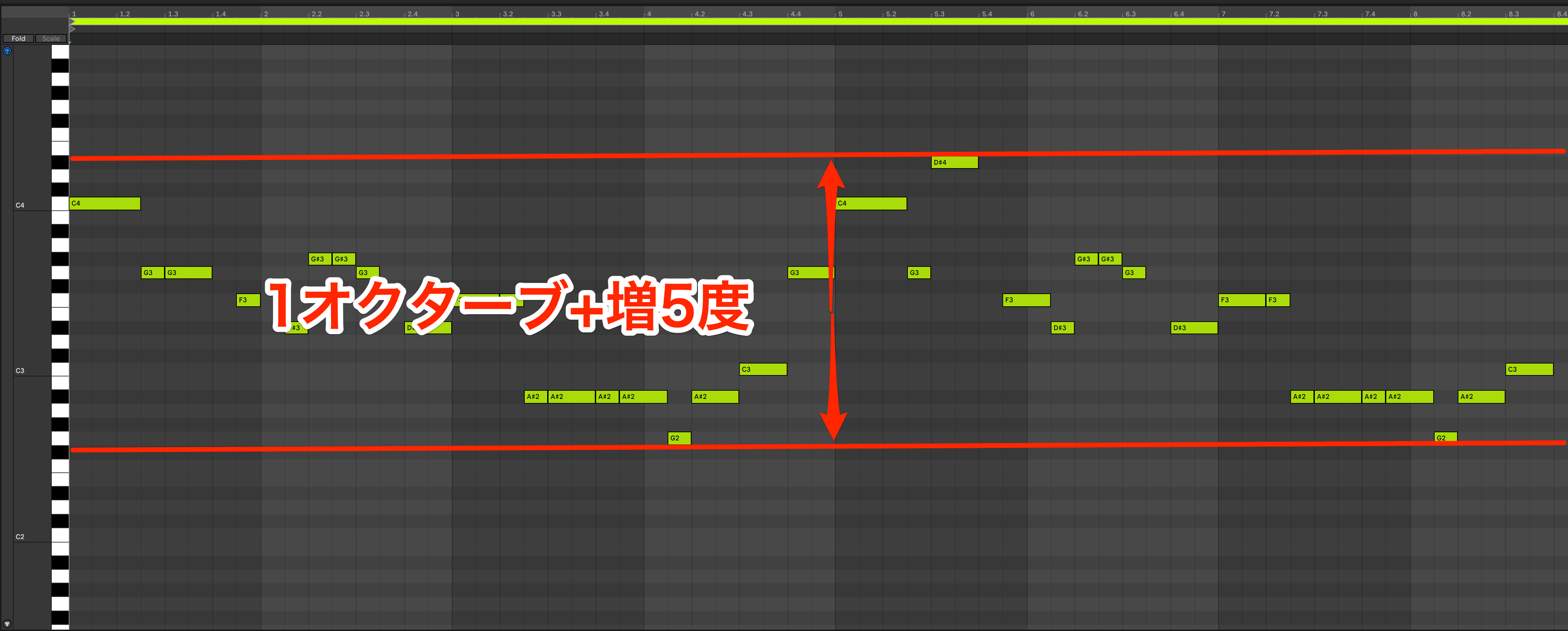

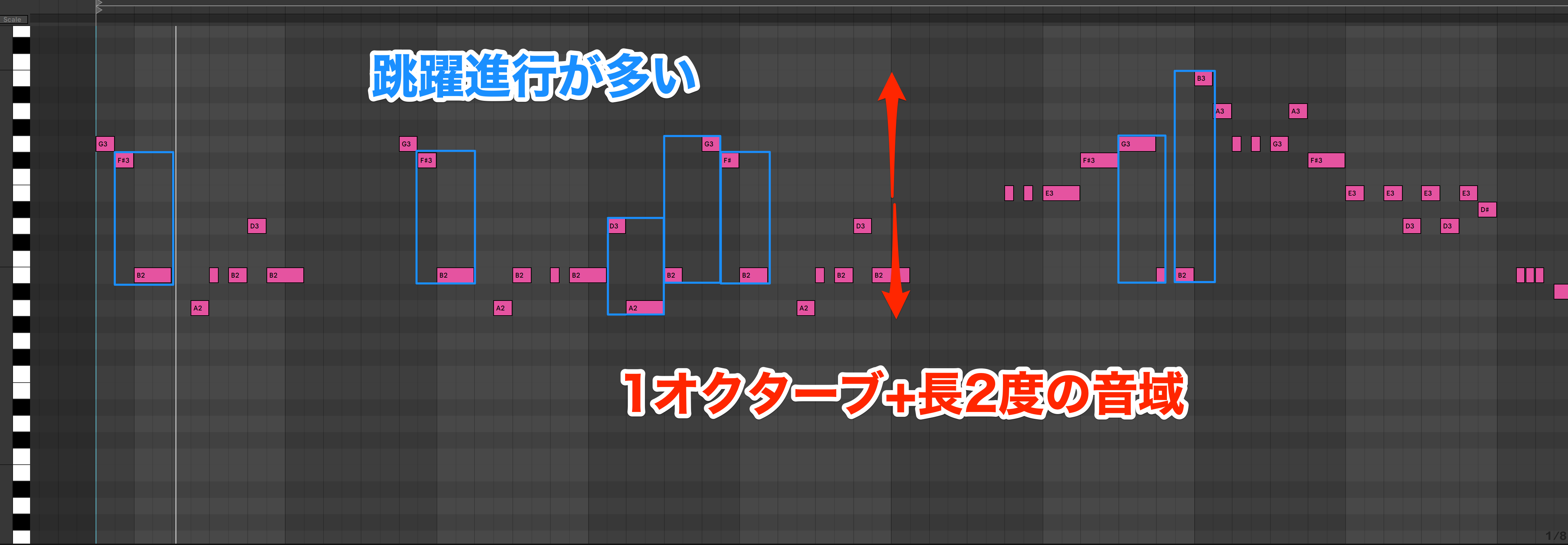

その結果、6曲中5曲が1オクターブ以上と広い音域を使用しているのが特徴が見受けられました。

なかでもKINGに至っては1オクターブと増5度という、一般的なボーカルの最大音域に近い範囲を使用しています。

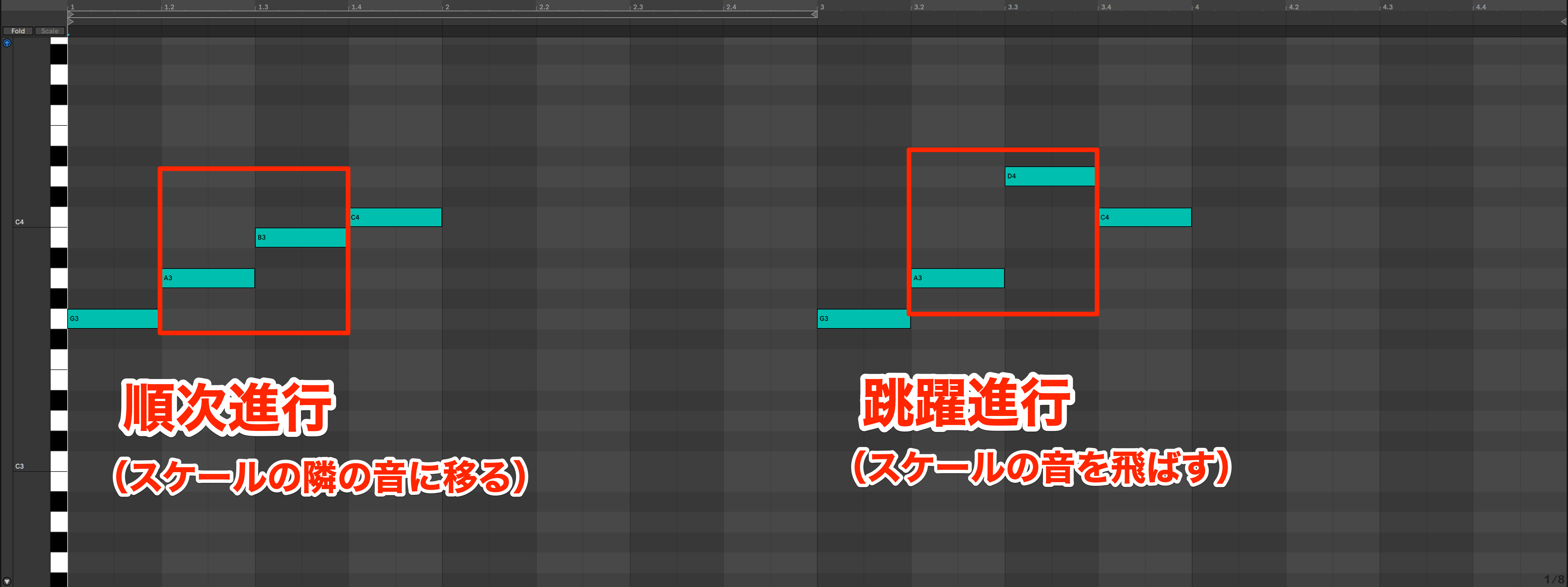

次の特徴としては跳躍進行と呼ばれる、ピッチが大きく離れた部分がどの位あるのかを確認してみました。

今回はペンタトニックスケールに含まれる短3度よりも広い長3度以上の跳躍進行がどの位あるのか、その回数をカウントしています。

Aメロは、Bメロやサビと比較した際により落ち着いた印象を持たせるため、音域は狭く、跳躍進行も少なく設定する方が良いというイメージを持っていましたが、意外な結果となりました。

特にフォニイは跳躍進行を使用している箇所が多く、曲の出だしから強い印象を与えるメロディに感じられました。

また他の楽曲でも傾向としてAメロからダイナミックにピッチを変化させているという特徴を感じられました。

Aメロの傾向をまとめると

- シンコペーション少ない

- 音域が広い

- 跳躍進行が多い

この3つのポイントが多くの楽曲で共通しており、リズムはシンプルでピッチは複雑な傾向があると言えます。

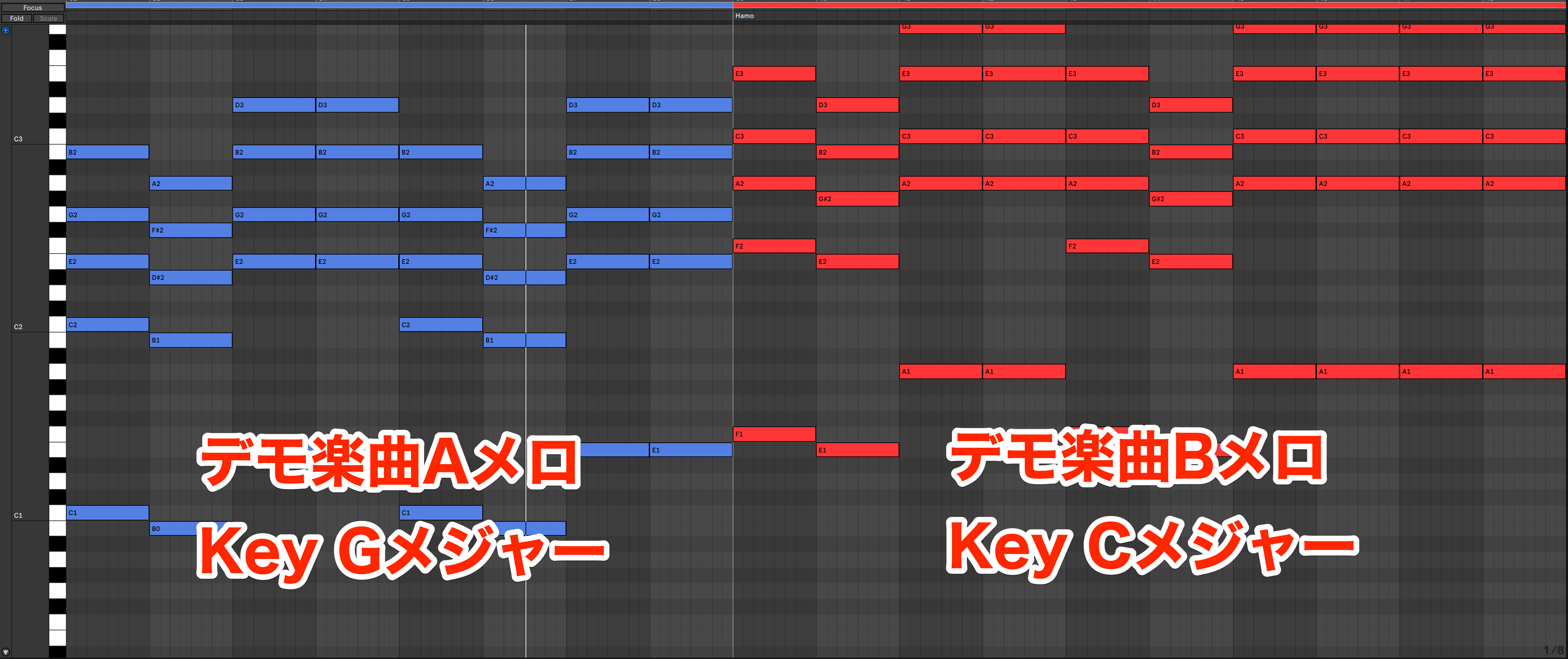

デモ楽曲のAメロもこの特徴を踏まえて作成しています。

【デモ楽曲Aメロ】

Bメロの特徴

BメロはAメロとサビを繋ぐセクションのため、楽曲をどのように展開させていくかを決定する上でとても重要なセクションと言えます。

そのため、ここではAメロからどのように変化が加えられているのかを中心に分析を行います。

Bメロにおけるコード進行の特徴

まずはコード進行を見ていきましょう。

Aメロからどのように変化しているのかを確認します。

どの楽曲もBメロではコード進行が変化する傾向にありました。

従来のJ-Popなどの日本の楽曲でもこの特徴は見られるため、近年の傾向ではありませんが、Bメロのコード進行は積極的に変化させる楽曲が多く聴かれていると言えそうです。

この特徴を踏まえデモ楽曲でもBメロのコード進行に変化を加えてみました。

フォニイで見られた、同一のコード進行を転調しAメロとの変化を与えている手法を取り入れてみました。

メロディのリズム的な特徴

続いてBメロのメロディがどのようなリズムで構成されているのか、その特徴を調べてみました。

その結果多くの楽曲で、特にBメロ出だしの部分ではAメロまでで一度も出てきていなリズムのフレーズが使用されているという特徴がありました。

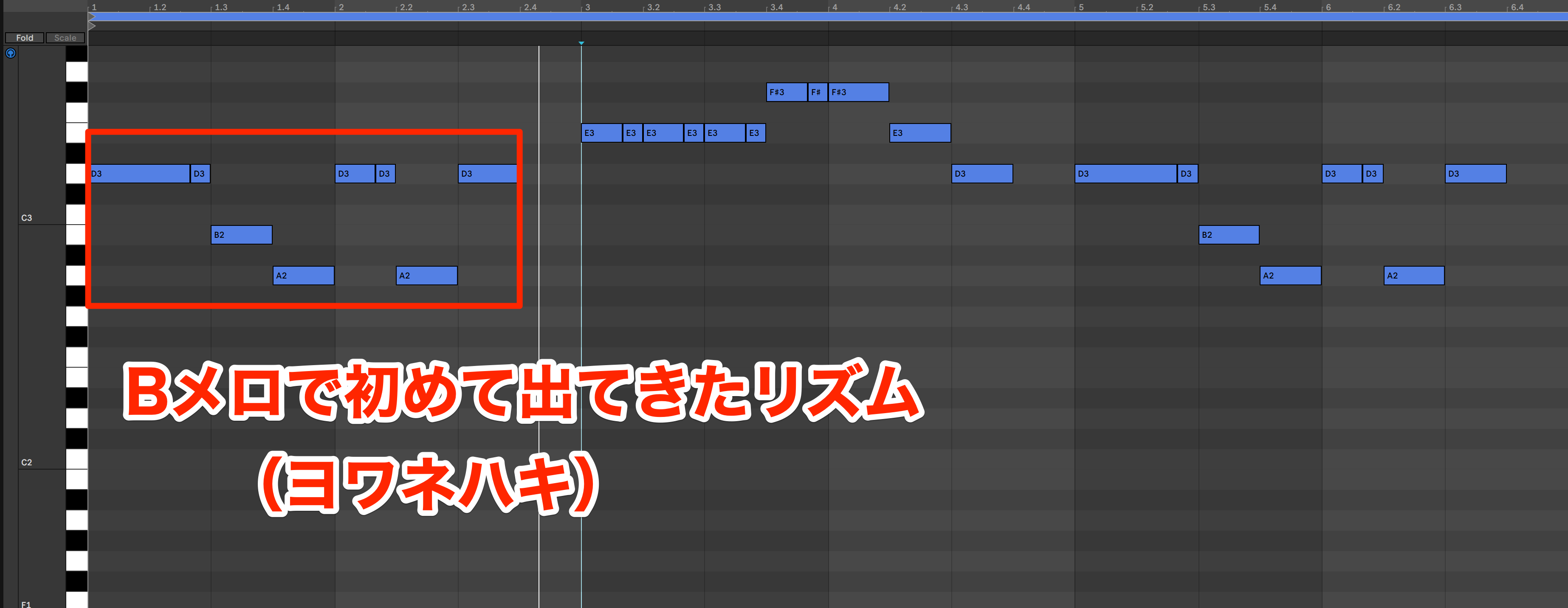

ヨワネハキを例に挙げると、Bメロ頭のメロディが奏でるリズムは、Aメロでは一度も使用されておりません。

またマーシャルマキシマイザーの場合はBメロからメロディがラップになり、こちらもまたAメロのメロディとは大きくリズムのニュアンスが異なっています。

このようにAメロからBメロへとセクションが切り替わった際には、新しいリズムでメロディを作成し、楽曲の展開感を与えていました。

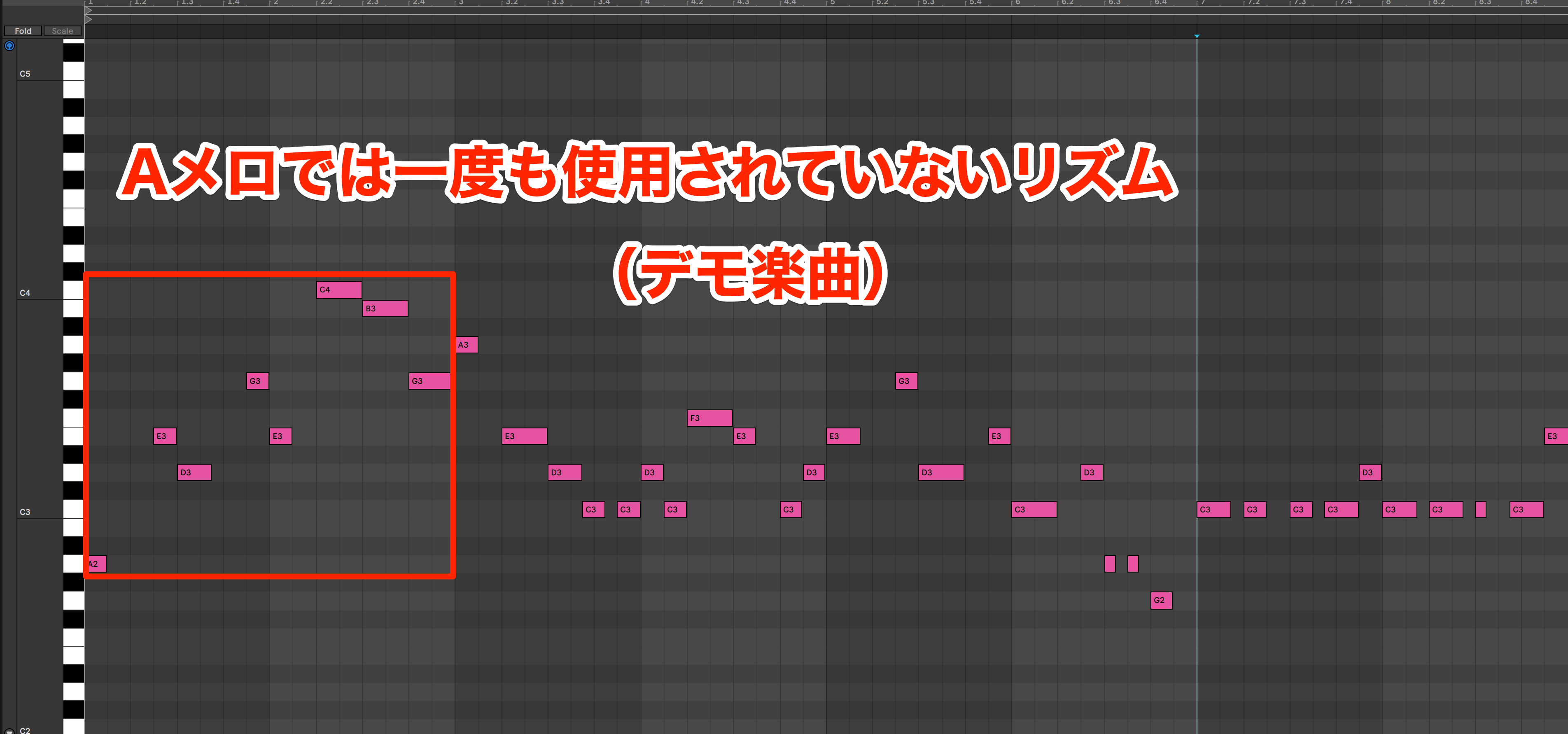

デモ楽曲でも同様にBメロ頭のメロディには、Aメロで使用されていないリズムでメロディを作りました。

Bメロにおけるメロディのピッチと音域

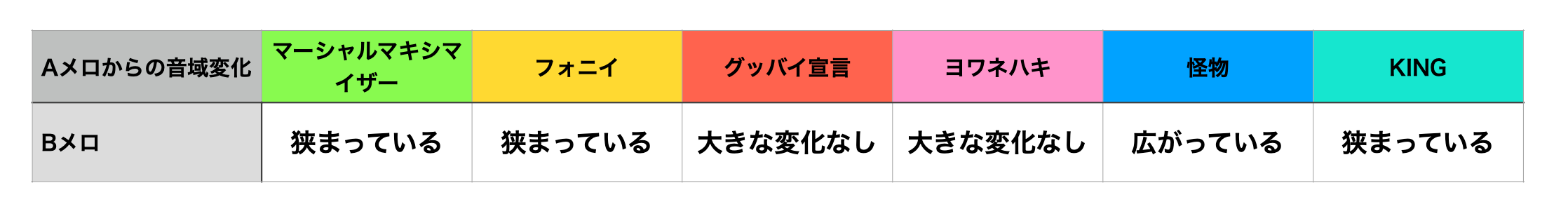

Aメロのピッチは音域が広く跳躍も多い特徴がありましたが、Bメロではどのように変化しているのかを確認してみましょう。

Aメロに対する音域の変化は、一貫した傾向は見られずメロディの音域でAメロとBメロで必ず変化をつける必要性はなさそうです。

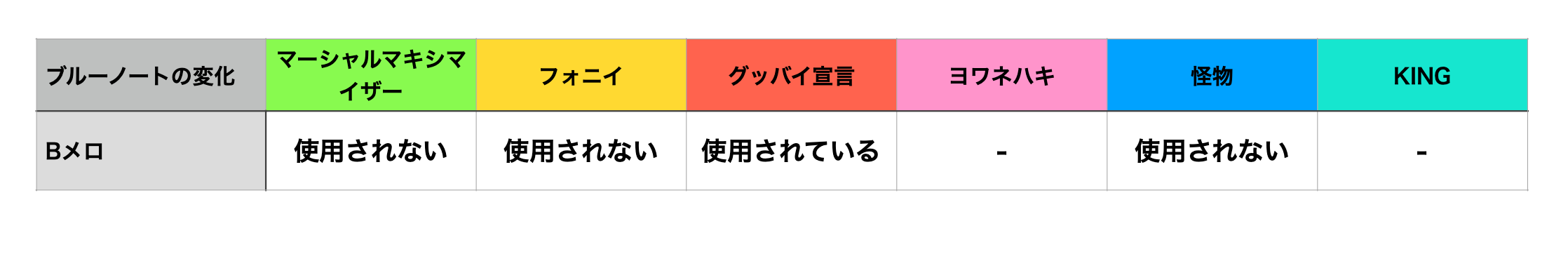

Bメロにおけるブルーノートの変化

Aメロで使用されていたブルーノートがBメロでは同様に使用され続けているのか調べてみました。

ブルーノートは6曲中4曲で使用されていましたが、そのうち3曲ではBメロで使用されなくなるという共通点がありました。

怪物を例に挙げると、Aメロではブルーノートによりどこか怪しげな雰囲気が感じられますが、Bメロでブルーノートがなくなることで、よりポップな印象に変化しています。

【怪物Aメロ】

【怪物Bメロ】

この事から、ブルーノートの有無はセクションの切り替わりをはっきりと演出するのにも一役買っているとも言えます。

これらBメロにおけるピッチや音域の傾向を踏まえ、デモ楽曲では

- 音域は変化させず

- ブルーノートは使用をしない

この2点を意識してメロディを作りました。

【デモ楽曲Bメロ】

サビの特徴

サビにおけるコード進行の特徴

最後に最も重要なサビについてですが、Bメロからのコード進行の変化に着目したところ、多くの曲で変化がありました。

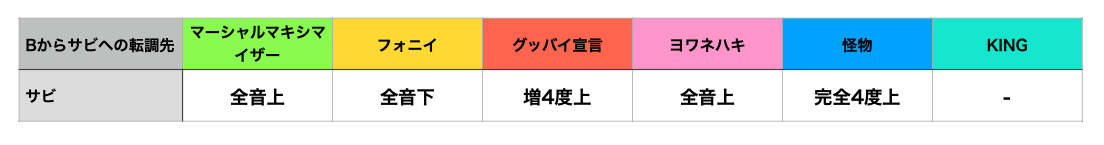

冒頭でもお伝えした通り、コード進行が変化するだけでなく転調を行っている楽曲が多く、また転調の仕方も突然転調でサビ頭にインパクトを持たせる傾向が見受けられました。

またBメロからサビに向かいどのようなキーへ転調しているのも分析してみました。

一貫した傾向は見られませんでしたが、全音上や全音下のキーへの転調が多い結果となっています。

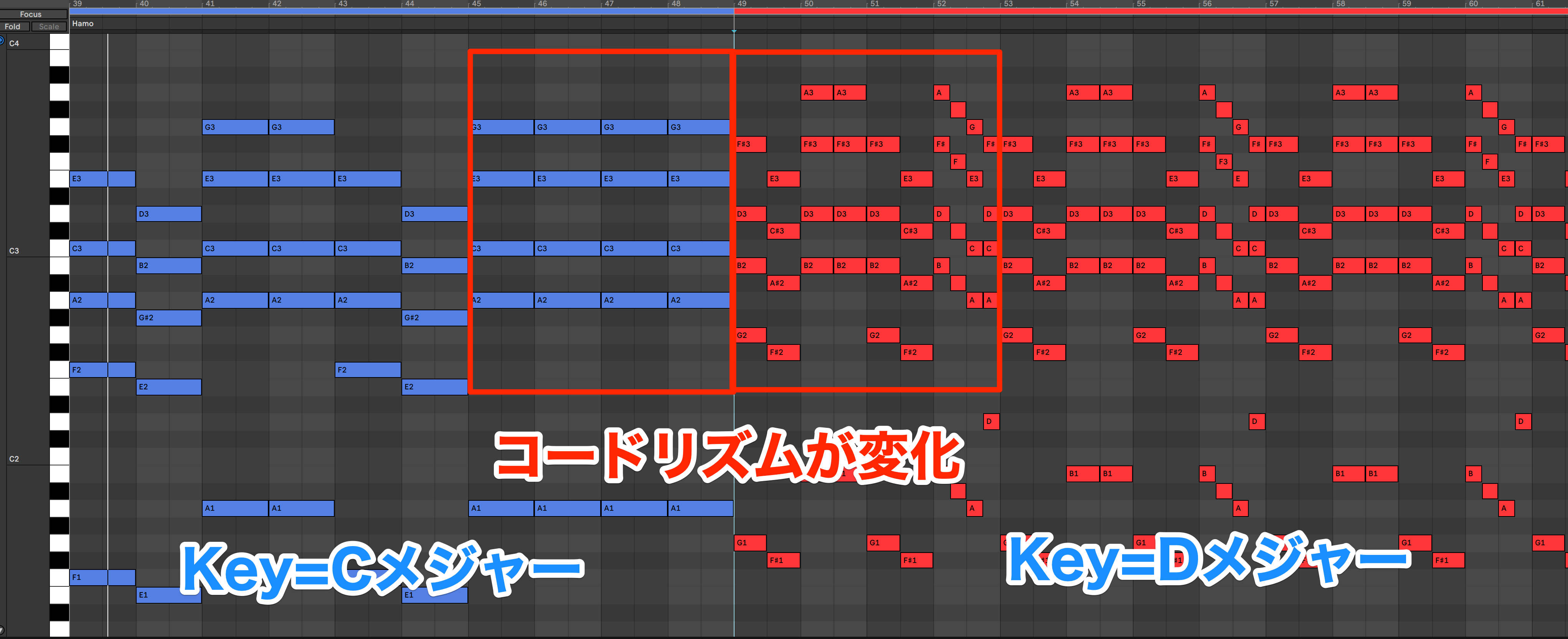

この点を踏まえてデモ楽曲では、コードリズム、転調の2つのポイントで変化を加えてみました。

サビにおけるメロディのリズム的特徴

Bメロ同様にサビのメロディにも特徴的な固有のリズムがあるのではないかと思い、こちらも調べてみました。

その結果、6曲全てで、サビの出だしの部分は固有のリズムを持っていることが分かりました。

例えばKINGを例に挙げると、サビ頭で見られる4分音符が4回連なっているこのリズムは、サビ以外では一度も出てきていません。

また、4分音符という拍の頭は、リズムとして最もシンプルに感じ取ることができるため、覚えやすさも兼ね備えたメロディとなっています。

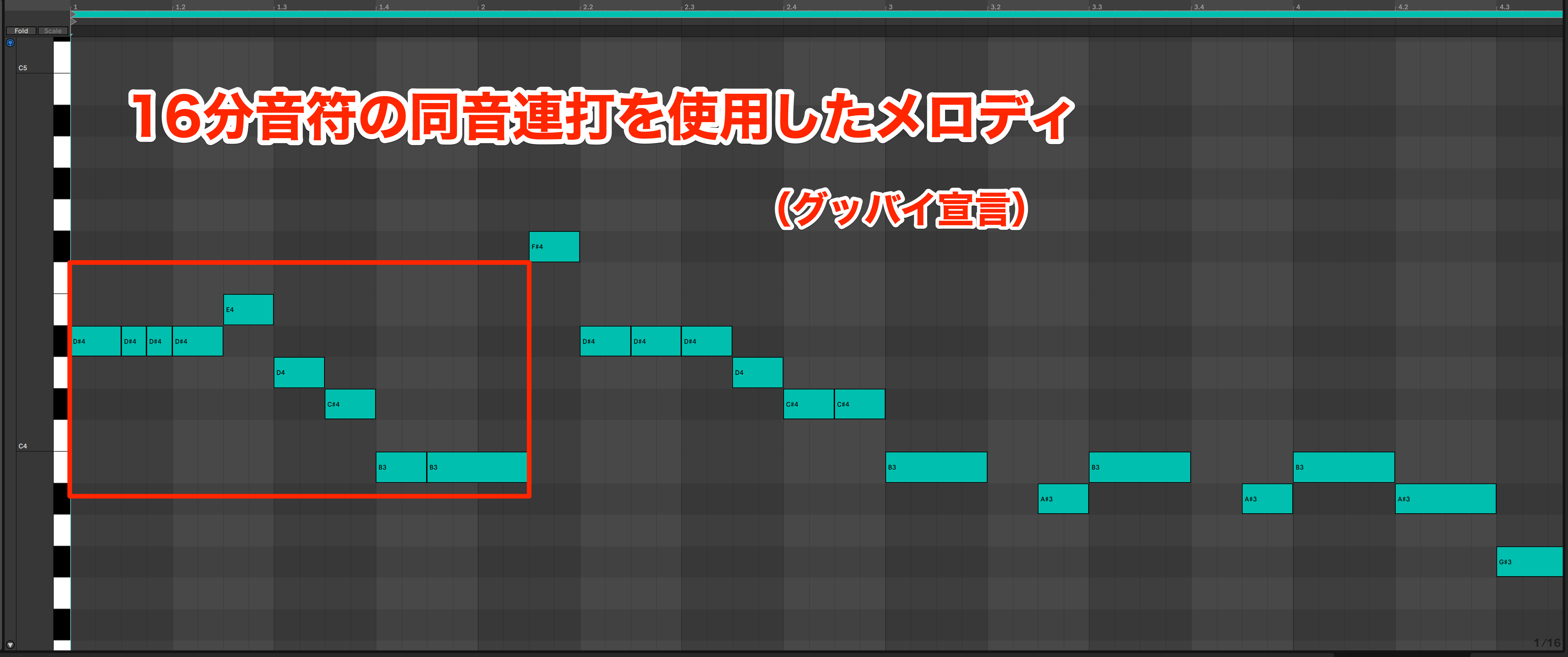

他の例としてグッバイ宣言では、サビの頭で16分音符を多く使用した細かいリズムを使い、サビ固有の印象を与えています。

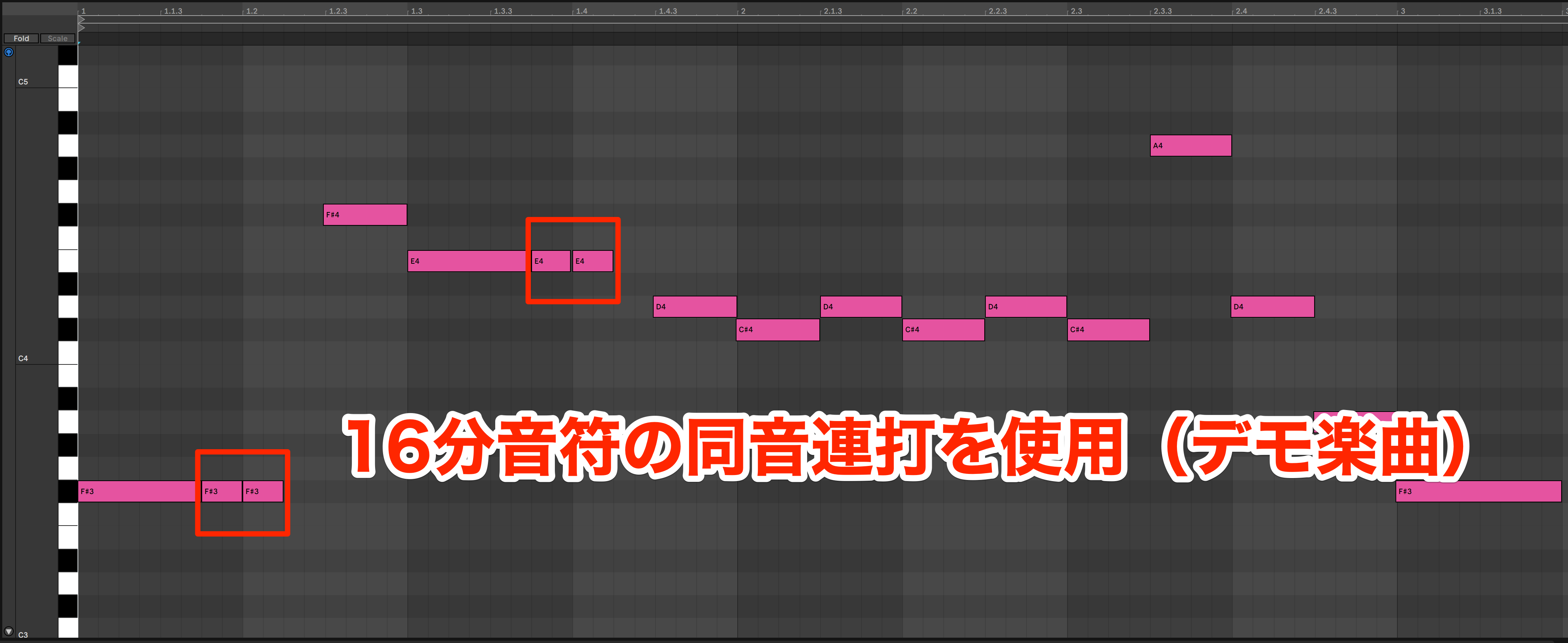

デモ曲のサビでも、この同音を連打する手法が最も相性が良かったため採用し、これによりAメロ、Bメロにないサビ独自のリズムを作ることができました。

このようにサビ頭に他のセクションにはないリズムのメロディ取り入れることで、サビをひと際印象的なものにしていることがわかります。

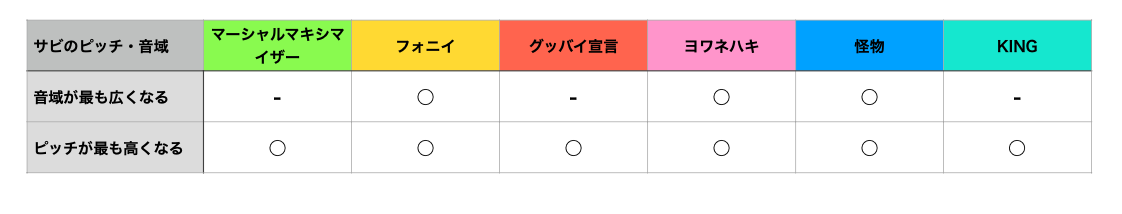

サビにおけるメロディのピッチ・音域の変化

次にサビメロディのピッチ部分でどのような特徴が見られたのか確認してみましょう。

音域については曲によって一貫した傾向はありませんでしたが、ピッチは曲中最も高いノートがサビで使用されていました。

やはりサビで盛り上がりを演出するために、メロディのピッチに高いノートを使用するのは時代を問わず定番の手法と言えそうです。

サビメロディの特徴をまとめると

- 固有のリズムをもつ

- 最も高いピッチのノートの使用

デモ楽曲もこの特徴を踏まえてメロディ制作しました。

【デモ楽曲サビ】

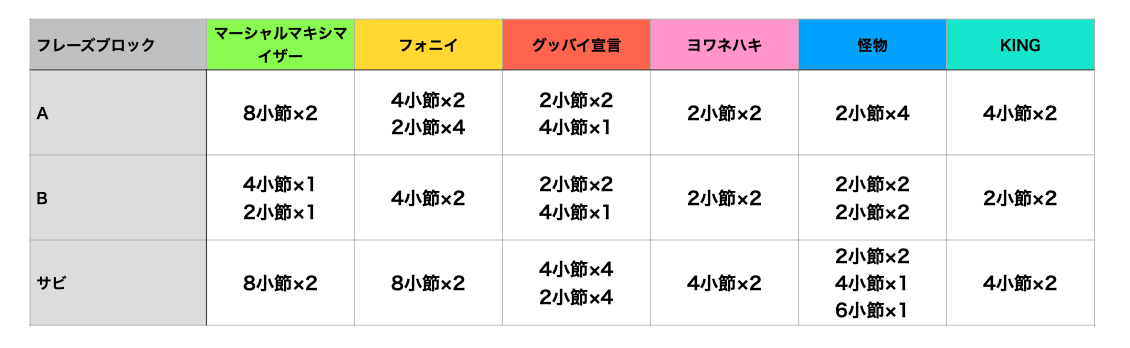

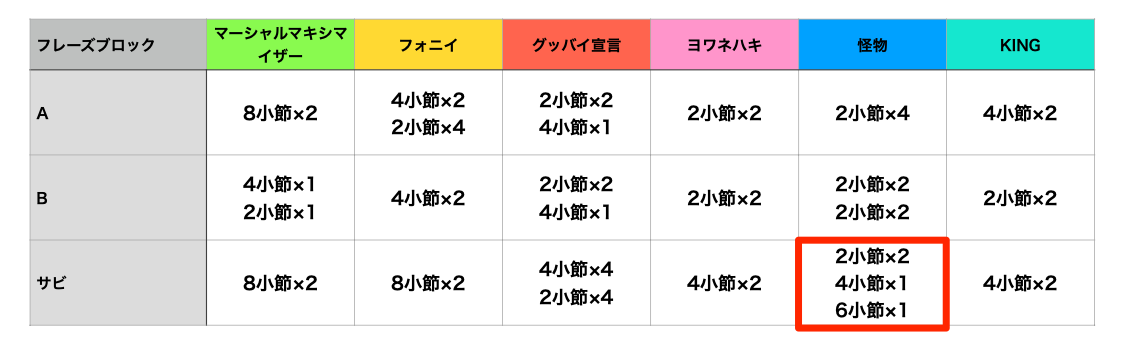

フレーズブロックの長さについて

多くのメロディはモチーフが反復され、それにより覚えやすくキャッチーに聴こえるという工夫がなされています。

ここからは各セクションでどのような長さのフレーズが、どのように組み合わせられ構成されているかを分析します。

各曲に共通していた特徴として、サビが最も長いセンテンスのメロディが使用されていました。

Aメロと同じものもありますが、傾向としては他セクションよりも短くならないことが特徴です。

怪物などは一見短いフレーズを使用されているように見えますが、異なるフレーズが連結してサビ全体で見れば長いセンテンスのメロディとして聴こえる仕組みとなっています。

細かく分析してみると、サビ頭に2小節のモチーフを使用し、反復を盛り込んでいることで、この箇所の印象を強く聴き手に与えているのが分かります。

ただし、その反復後では別のモチーフを繋げ8小節の大きなブロックとして聴かせています。

さらにその後も6小節の全く新しいフレーズが繋がり、最終的には14小節で1回りのメロディとして構成し、サビの中でもメロディがどんどん展開している印象を与えています。

このように短いフレーズを使用したとしても、他のフレーズとつなぎあわせることで、聴き手には長いブロックのフレーズとして聴かせることができます。

この特徴を踏まえて、デモ楽曲ではサビで最も長いフレーズを作りました。

以上のように、普段何気なく聞いている楽曲も、掘り下げてみると多くの共通する特徴を発見できることが分かりました。

自分の楽曲に今っぽさを取り入れたい時には、少し意識してみるといいかもしれません。

また分析すること自体が作曲のスキルアップに繋がりますので、ご自身の好きな楽曲でも行ってみてはいかがでしょうか?

リクエストをいただけましたら、また違うタイプの楽曲や、編曲、ミキシングなどの分析もおこなってみたいと思います。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa

メロディを徹底解析!最近の人気楽曲にあった意外な共通点!

当企画では2021年から2022年にかけて、YouTubeで多く再生されている人気楽曲から、メロディを中心に共通する特徴を分析しお届けしていきます。詳細:https://t.co/KxW7f2ko9A#DTM #DAW #作曲 pic.twitter.com/mSJxBi6Lhg

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) March 20, 2022