旬の楽曲 オーケストラ編 ドラゴンクエスト序曲の魅力にDTMで迫る

ドラクエ序曲を題材にオーケストラ+DTMを学ぶ

今話題の楽曲を取り上げ、その魅力の要因や制作に役立つポイントに迫る動画シリーズ。今回はいつもと趣向を変えて、オーケストラ楽曲を取り上げます。

題材はもはや国民的ゲームと言ってもいい「ドラゴンクエスト」から「序曲」をチョイスしました。

昨年作曲家のすぎやまこういちさんが惜しまれつつもこの世を去られ、その偉業がクローズアップされましたね。ドラクエの楽曲は、オリンピックや紅白歌合戦でも流れました。

この企画では、そんなポピュラーなオーケストラ楽曲であるドラクエ序曲を取り上げ、オーケストラの基礎を学びたい方、劇伴やゲーム音楽を志す方、またDTMによるオーケストレーションに取り組んでいらっしゃる方に役立つ内容を目指しました。

1時間という長い動画ですが、内容は非常に濃いので、是非ご覧いただければと思います。

旬の楽曲 オーケストラ編 動画

題材楽曲

「ドラゴンクエストⅪ 過ぎ去りし時を求めて」より「序曲Ⅺ」

作曲:すぎやまこういち

プログラミング:侘美秀俊

使用DAW:Steinberg Cuabse

使用音源:Steinberg HALion Symphonic Orchestra

解説講師

聴き手・記事文責:大鶴暢彦

楽曲の概要

ドラクエ序曲は3部構成からなります。

- イントロ:ファンファーレで荘重に(Maestoso)始まる

- メインテーマ:お馴染みのメロディーが流れる行進曲(March)

- エンディング:突然静かになった後、テンポを落として(Più Lento)終わる

イントロはお馴染みのファンファーレですが、Ⅺでは掛け合いの繰り返しが入り、よりドラマチックになっていますね。

メイン部分はスネアドラムの軽快なリズムも入り、マーチらしい雰囲気となっています。

最後はメロディアスなストリングス〜豪華で大団円的なエンディングとなります。

非常に物語性のある展開で、冒険の始まりのワクワク感を演出してくれています。

マーチは軍隊の士気高揚のために用いられることも多く、ドラクエのようなロールプレイングゲームや、戦争シミュレーションゲームなどのオープニングには好適と言えるでしょう。

楽器構成

ドラクエ序曲を題材に、オーケストラの基本構成について見てみましょう。

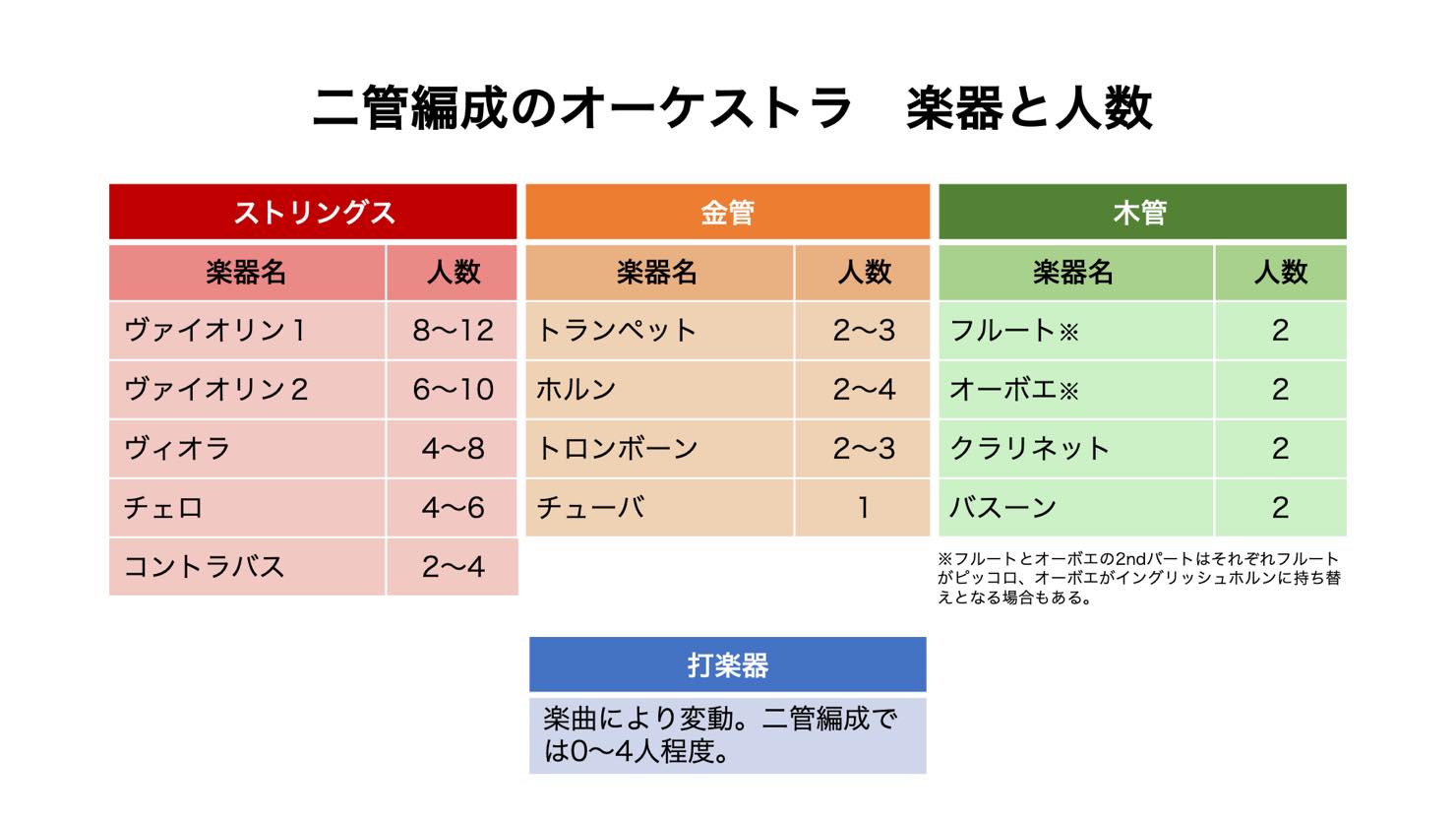

オーケストラの人数は木管の人数を基準に編成され、上図のように木管が各パート2人ずつで、それに合わせてストリングスや金管の人数を決めた構成を2管編成と言います。ドラクエ序曲ではこの編成が採用され、オーケストラの規模としては標準的なものとなります。

各木管の人数が、1人なら1管編成、3人なら3管編成となり、それに合わせて他のパートの人数も増減します。

なぜ木管の人数が基準になるかについては、諸説ありますが、オーケストラで使用される楽器の中でも比較的音が小さいからという説が有力なようです。

また、ストリングスの人数の増減は必ず2人ずつとなります。

これは、オーケストラにおけるストリングス奏者は2人で1つの譜面台を共有するというところから来ていて、この2人ずつの単位を「プルト」と呼びます(例えば10人のヴァイオリンであれば、5プルトということになります)。

セクション別に聴いてみる

ここで、ストリングス、金管、木管、パーカッションのセクション別に聴いてみましょう。

▶︎ストリングス

▶︎金管

▶︎木管

▶︎パーカッションとハープ

オーケストラをセクション別に聴く、という機会も中々ないのではないでしょうか?

こうして聴いてみると、ストリングスと金管については、そのセクション内でアレンジが完結しているようにも聴こえます(この辺りが次項の役割別での分析に繋がってきます)。

木管は高音域の装飾的なフレーズの印象が強いですが、バスーンによるベース演奏も行われています。

パーカッションはマーチ部分のスネアが特徴ですが、クラッシュシンバルやティンパニー、バスドラムなどが要所要所でアクセントを与えていますね(ハープについては後述します)。

役割別に聴いてみる

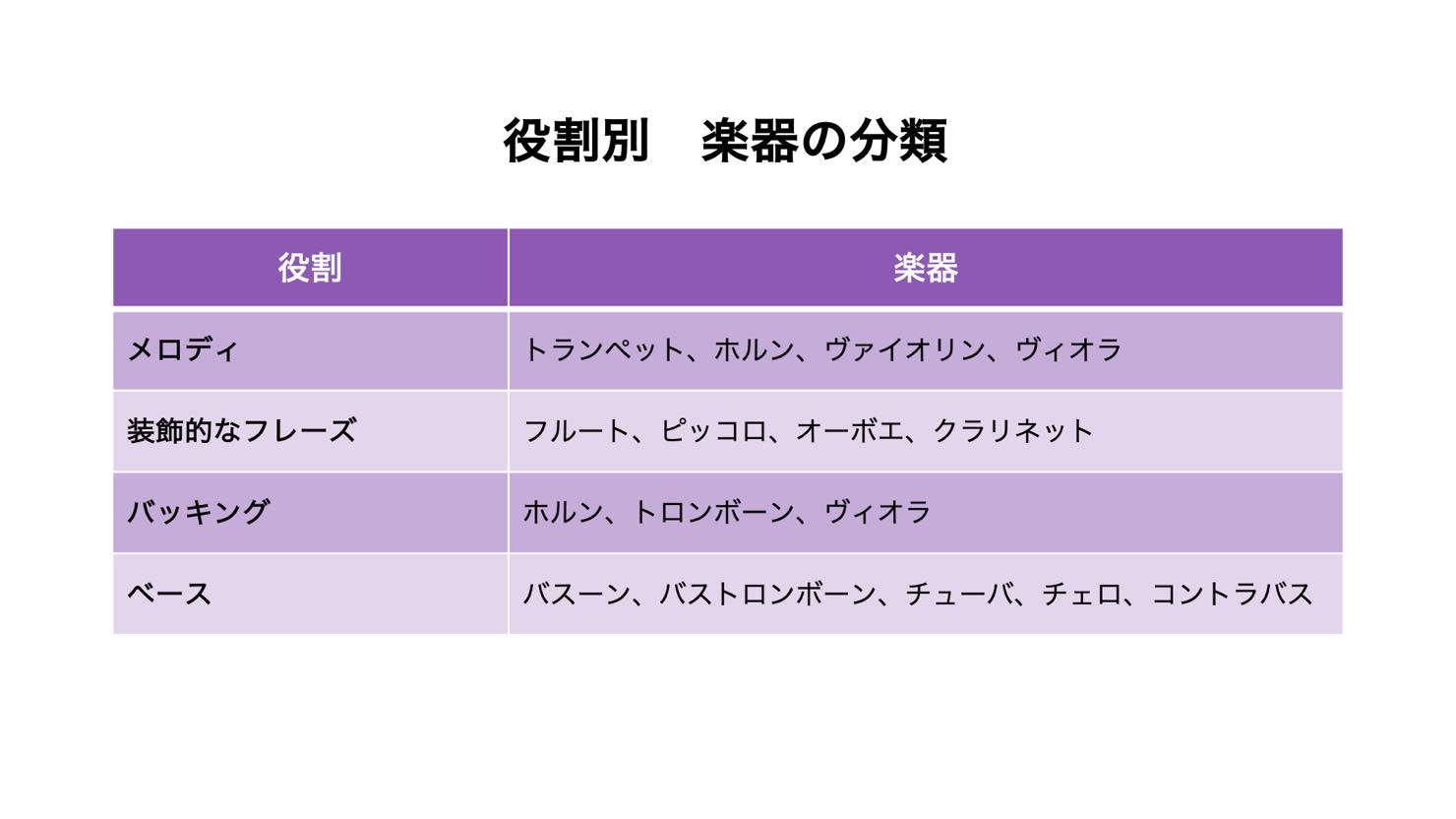

続いて、メロディ、ベースなどの役割別に分類して聴いてみましょう。

▶︎メロディ

メロディといいつつホルンとヴィオラの役割が多彩なので、色々なフレーズが聴こえますが、やはりホルンがメロディを取る時のインパクトが大きいですね。

イントロのイメージと重なり、勇壮な感じが伝わってきます。

▶︎装飾的なフレーズ

これだけを聴くと、とても可愛らしい小鳥のさえずりのようなフレーズですが、これがマーチらしさを演出しています。

それもそのはず、マーチ王スーザの楽曲で世界三大行進曲の一つ「星条旗よ永遠なれ」がこのようなフレーズの起源で、その後様々なマーチで取り入れられているのです。この辺りがドラクエ序曲の「親しみやすさ」の一因と言えるかもしれません。

▶︎バッキング

ホルンとヴィオラが再び登場します。様々な役割を担う楽器ですが、バッキングでもしっかりと存在感を発揮しています。マーチらしい裏打ちから、トロンボーンも相まった3連のフレーズは伴奏のフックになり、メロディと呼応しながら飽きさせない展開を生み出しています。

▶︎ベース

幾重にも低音楽器を重ねたベースラインは、楽曲にしっかりとした土台を与えています。ほぼ同じフレーズをユニゾンしていますが、パートによりオクターブの違いがあり、倍音のように音色に広がりと存在感を与えています。

また、特筆すべきは時おり入るスタッカートのオブリガートで、上述の3連フレーズとも絡みながらアレンジに彩りを与えています。

以上のように見ると、たくさんの楽器があるオーケストラですが、役割は意外にシンプルで同じことをやっている楽器が多いことがわかります。ただし、その役割が時々入れ替わったり、また戻ったりといったことが効果的に行われる点が、オーケストラアレンジの醍醐味と言えます。

イントロについて

イントロでは、まずホルンとトランペットの掛け合いが印象的です。

それぞれの二声のハーモニーにも特色があり、ホルン5度と呼ばれるクラシカルな形式です。

一連のハーモニーの中で真ん中が5度になっており、ホルンによるその響きが美しいことから、古くはベートーベンの時代から頻用されています。

次に、イントロとエンディングのみで演奏されるハープについて見てみましょう。

ハープは楽曲の中でもかなり局所的に使用することで、その部分に独特な雰囲気を与えます。

今回はグリッサンドと呼ばれる、弦を撫でるように鳴らす奏法が使われていますが、木管のトリルやストリングスのトレモロとセットで、天上の世界のような幻想的な雰囲気を醸し出しています。

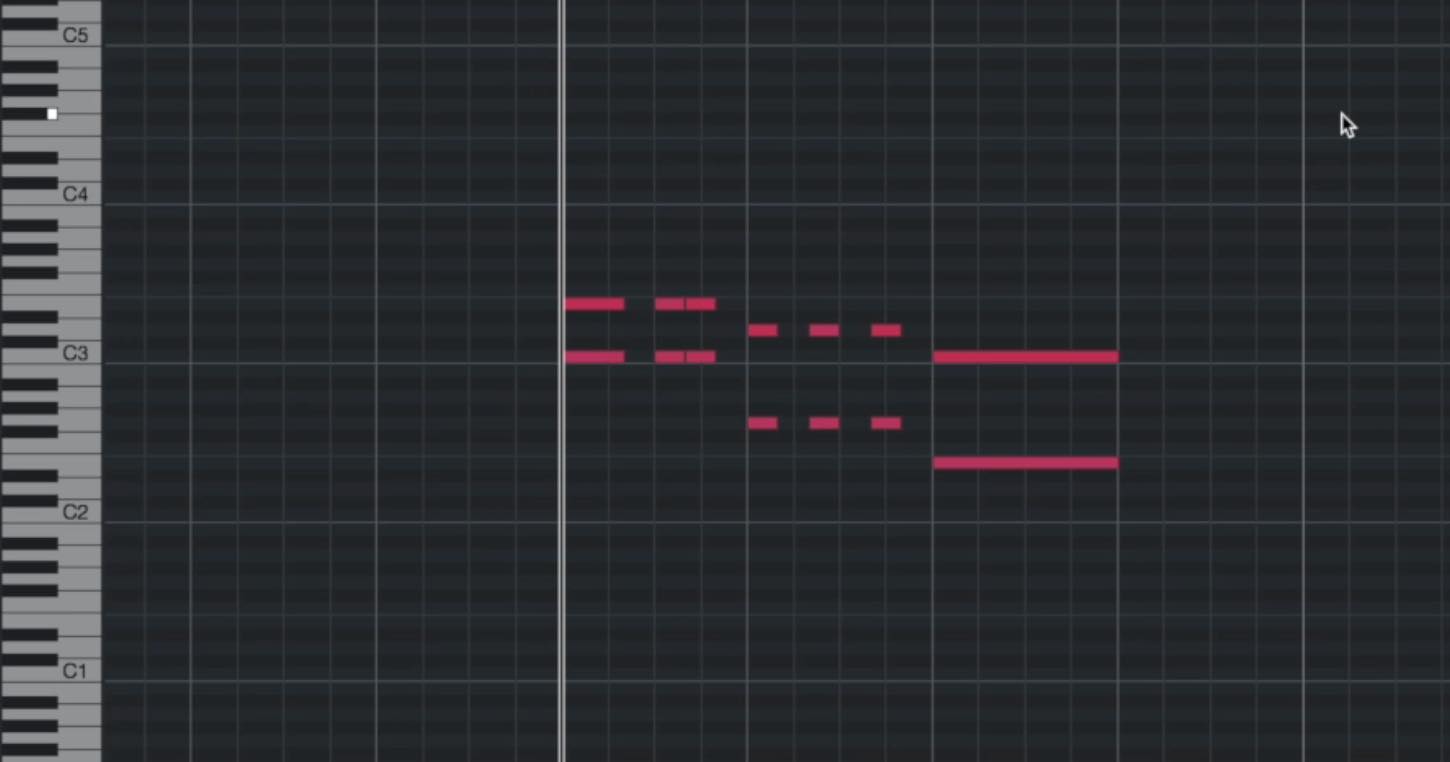

ただし、ハープのグリッサンドの打ち込みには注意が必要です。譜面上には細かな音符は表記されませんので、現在のハープのスケールがどうなっているのかを確認して、それに沿って音を並べましょう。

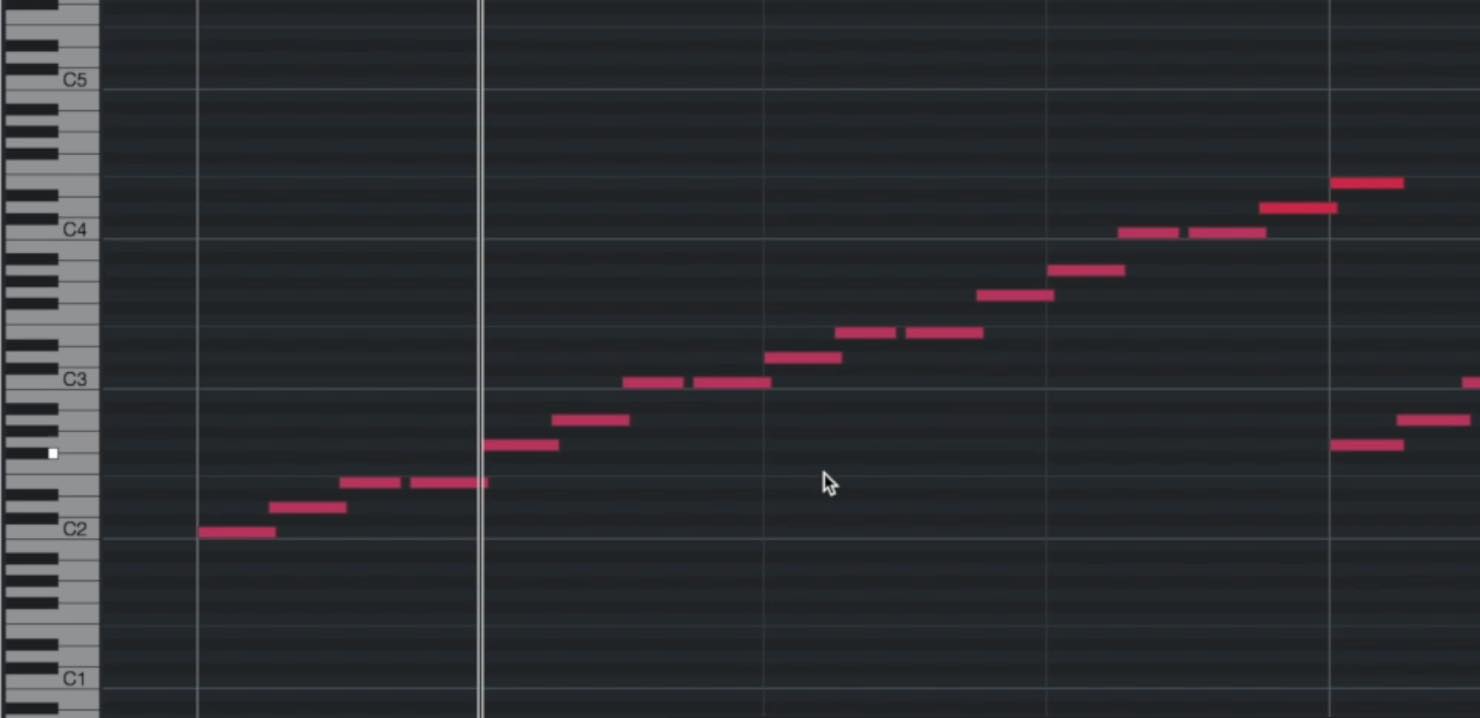

上はエンディングのハープのグリッサンドですが、このようにスケールによっては同じ音が並ぶ(ミ→ファ♭)ことがあります。

しかし、これがハープらしいグリッサンドを生み出す秘訣となっているのです。

▶︎ハープのグリッサンド

その後、全パートがハーモニーかつオクターブでユニゾンするファンファーレのピークが訪れます。

上はオーボエから下はチューバまで同じ譜割で動くため、このフレーズを決定的に印象付け、イントロの終了〜メインテーマの始まりを高らかに宣言しているかのようにも聞こえますね。

エンディングについて

エンディング冒頭では、それまでのマーチが突如としてストップし、ややテンポを落としてストリングスのみのフレーズが流れます。

これはポップスでよく用いられる「落ちサビ」効果に近いものがあり、非常にドラマチックな展開となっています。

その後金管と木管も加わり、ゆったりながらも力強い演奏でフィナーレとなります。

その中に、金管の特徴的なフレーズがあります。

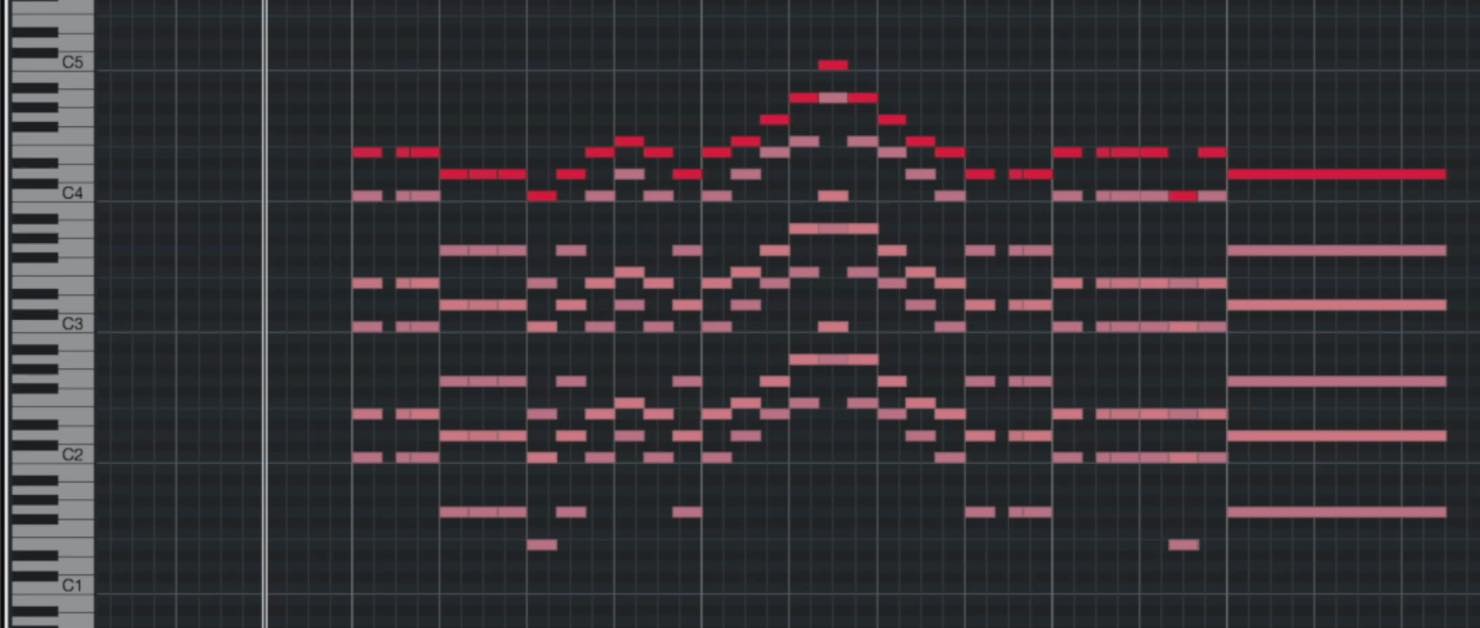

3度ずつ上がっていく流れはメインテーマのマーチ部分でも使われているため、それをよりゴージャスに聴かせているという見方もできますし、各パートがコードの上物部分(D7のファラド)を分解し上がっていくという点では、アルペジオと言ってもいいフレーズです。

テンポが落ちてメロディがロングトーンになる部分なので、適度にリズムを与え間延びを防ぐ役割を果たしています。

オーケストラ打ち込みのコツ

オーケストラの打ち込みのポイントとしては、きっちりクオンタイズしすぎないということがまず挙げられます。

多人数で演奏されるオーケストラゆえ、微妙なズレがサウンドの膨らみや人数感を生み出しているのです。

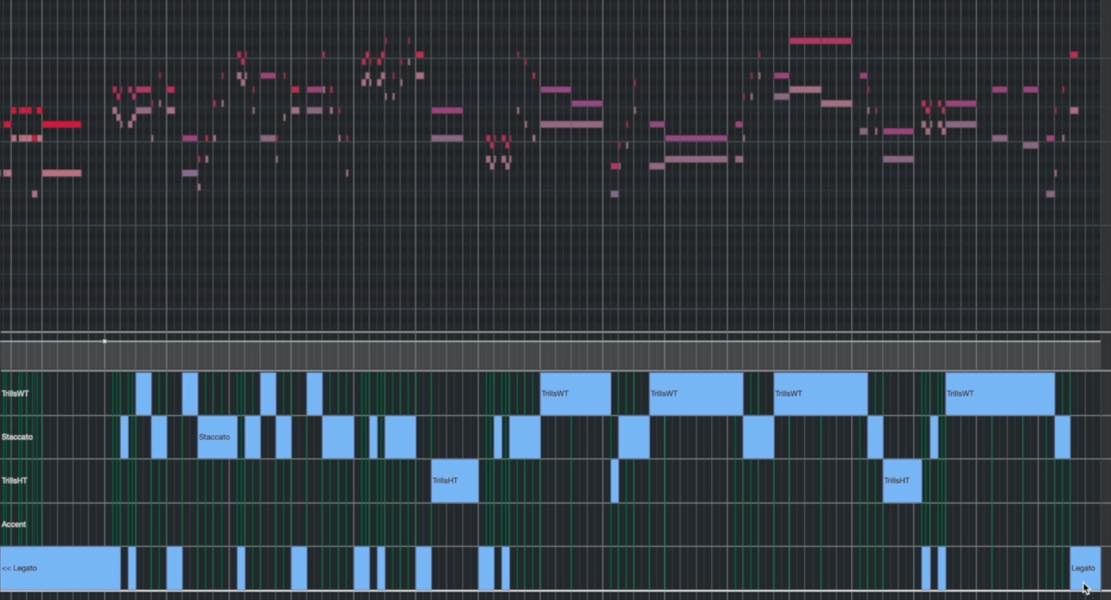

ただし、昨今のオーケストラ音源はキースイッチによる奏法切り替え機能が当たり前のように搭載されており、ジャストで打ち込んだ後のランダマイズが非常にやりづらくなっている事情もあります。

もちろんキースイッチのタイミングも細かく設定するのが理想なのですが、そこまでの労力や時間をかけられない場合に便利なのが、トラック全体の発音タイミングをずらしてしまうという方法です。

Cubaseの場合、インスペクターのトラックディレイの項目で行えます。

数ミリ秒ずらすだけでも、同じフレーズを演奏しているトラックと同時に鳴らした時に雰囲気が変わるはずです。

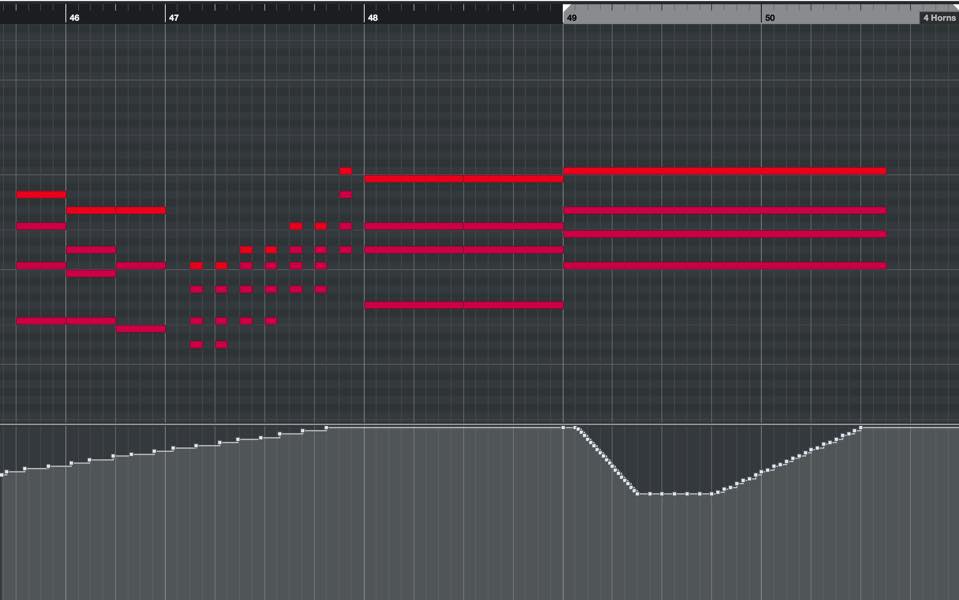

また、オーケストラでもう一つ重要なのが強弱の表現です。

アタックの強さはヴェロシティで決めますが、ロングトーンを含むクレシェンドなどの表現はMIDI CCに書き込む形で行う必要があります。

細かく書き込むのは中々大変ですが、フェーダーなどのフィジカルコントローラーなどを用いてリアルタイムかつ音楽的に入力する方法がおすすめです。

なお今回使用したHALion Symphonic Orchestraのように、モジュレーション(CC01)で強弱コントロールできる音源では、モジュレーションホイールを使って入力するのも手です。

オーケストラのミックス

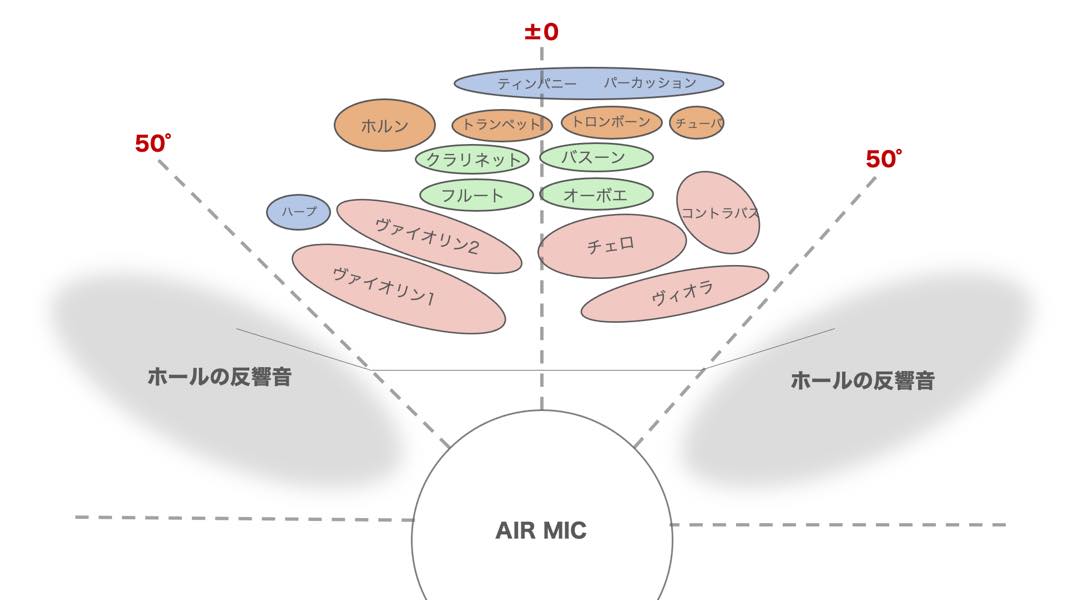

オーケストラのミックスで最も重要なのは、パンニングとリバーブによる奥行きです。

上図はオーケストラの配置の一例ですが、手前にストリングス、中間に木管、奥に金管、最後列にパーカッションといった大まかなフォーマットはあります。

奥に行くに連れて徐々にリバーブを深くし、差をつけることで、オーケストラの奥行きを表現します。

パンニングに関してはおよそ高音域担当が左、低音域担当が右という傾向がありますが、楽曲によってはヴァイオリン1と2が左右両翼に配置されることもあります。

左右の広さはリスニングポジションによっても変化します。近くで聴いている感じにしたければ広めに、少し引いた感じにしたければ狭めに(合わせてリバーブも深めに)しましょう。

なお、ホール録音ではなくオンマイクによるスタジオ録音を想定したオーケストラなら、配置や音量バランスも比較的自由度が高いと言えます。例えばハープの音などは、ホール録音の場合非常に小さくなりますが、スタジオ録音では演出上あえて大きくするということも行われます。

いわゆる伝統的なオーケストラではない劇伴やゲーム音楽では、そのような前提でミックスを行ってもよいでしょう。

なお、ポップスのミックス作業でお馴染みのイコライザーやコンプレッサーは、オーケストラのミックスでは使用頻度は少ないと思ってください。

原音のリアリティや、幅広いダイナミクス表現はオーケストラサウンドの要と言えますので、どうしても必要な場合を除いてはあまり使用されません。

ただ原音に問題がある場合や、複数の音源を混ぜて使いたい場合の調整用として用いられることはありますので、状況に応じて判断してください。

劇伴やゲーム音楽作曲のコツ

劇伴やゲーム音楽は、その曲をつける場面に相応しく、そして物語を盛り上げてくれるものでなければなりません。

映像やストーリーに着想を得て作曲する際、何をきっかけに作り始めるとよいのでしょうか?

さまざまなやり方がありますが、今回解説を担当した侘美は音色から入ることが多いと語っています。

おそらく音そのものに、「楽しげ」「不安」「泣ける」といった根源的な属性があり、目立つフレーズでなくとも視聴者の感覚に直球で訴えられるからでしょう(一般論としてBGM的な劇伴では、セリフや雰囲気を邪魔するほどの印象的すぎるメロディは好まれません)。

例えば今回のドラクエ序曲は(オープニングテーマのためメロディアスではありますが)、冒頭のトランペットやホルンのファンファーレだけでも、「中世ヨーロッパのような舞台で勇者が冒険する」というドラクエの世界観へプレイヤーを一気に誘なう力を持っているように感じます。

なおオーケストラ楽器の音色は非常に幅広く、楽器の種類もさることながら、同じ楽器であってもピッチや強さによって全く印象が異なります。

この辺りはやはり日頃から様々な楽曲を聴き込み、スコアを参照し、感情表現とマッチする音色の引き出しを増やしておく必要があると言えます。

以上、当サイトとしては初の試みとなったDTM+オーケストラの企画、お楽しみいただけたでしょうか?

ドラクエ序曲というポピュラーな楽曲を題材としましたので、多くの方にご覧いただき、オーケストラや劇伴/ゲーム音楽という世界に興味を持っていただけましたら幸いです。

パソコンひとつで数十人のオーケストラを指揮できるというのもDTMならではかと思いますので、作曲だけでなく、お好きなゲーム音楽やクラシック曲を打ち込むというのも乙な楽しみかと思います。

未経験の方もぜひトライしてみてください!

この企画では「ドラゴンクエスト」から「序曲」を取り上げ、オーケストラの基礎を学びたい方、劇伴やゲーム音楽を志す方、またDTMによるオーケストレーションに取り組んでいらっしゃる方に役立つ内容を目指しました。

詳細:https://t.co/nbQHnU91Sw#DTM #DAW #ドラゴンクエスト pic.twitter.com/6foMh2zYt7

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) March 11, 2022