アコースティックギターの打込み|Ableton Live 12の使い方

アコースティックギターのアレンジ

アコースティックギターは一般的なポップスのアレンジにおいて、ピアノと並び登場頻度の高い楽器で伴奏からメロディーまで、幅広く使用されています。

コードの演奏で、Aメロでは落ち着いた印象のロングトーン、サビではかき鳴らすことで躍動感がでている点にご注目ください。

デモ楽曲 アコースティックギター(リズム&ベース、ガイドボーカル)

Live 12 アコースティックギターの打込み 動画解説 53:14〜

Topic

- アコースティックギターの種類と音色の割り当て

- コード演奏の簡単打込み/ロングトーン

- コード演奏の簡単打込み/ストラミング

アコースティックギターの種類と音色の割り当て

音色を割り当てる前にアコースティックギターの種類を確認しておきましょう。

アコースティックギターは材質や形状の違いでフォークギターとクラシックギターの2つの種類があります。

フォークギター

フォークギターは固い素材のスチール弦が張られており、固めで高音成分の多い爽やかな音がします。

J-popや弾き語りなどで主に使用されているのはこちらです。

フォークギター

クラシックギター

クラシックギターは柔らかい素材のナイロン弦が張られており、マイルドな音がします。

名前の通りクラシカルな大人っぽい雰囲気がでます。

クラシックギター

デモ楽曲では落ち着いた感じを出したかったのでクラシックギターを使用しました。

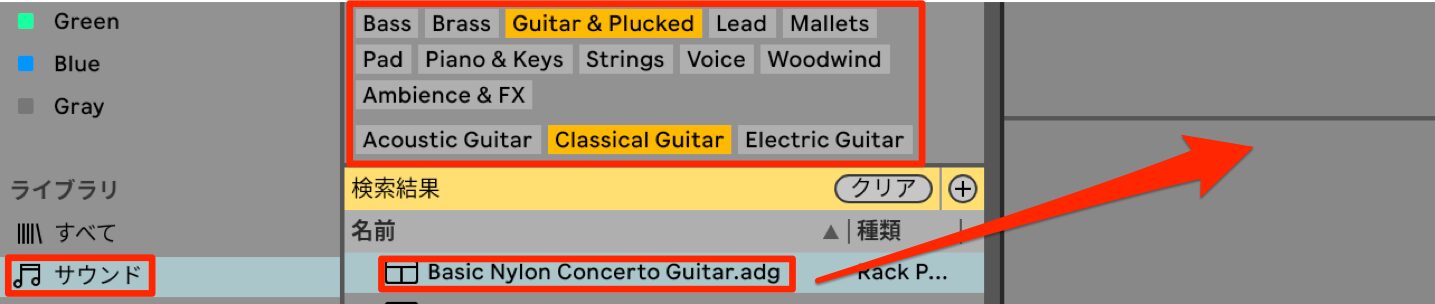

音色を選んでいきます。

「サウンド」を選択し「フィルター」で「Guitar & Plucked, Classical Guitar」でソートすると「Basic Nylon Concerto Guitar」が表示されるので、今回はこちらを選びましょう。

コード演奏の簡単打込み/ロングトーン

打込みの中でもギターは最も難しいジャンルになりますが、Live 12の機能を使用する事で簡単にリアリティのあるサウンドにすることが可能です。

最初の内は完璧な再現ではなく、重要なポイントに絞った再現を目指すのがおすすめです。

既存クリップを活用する

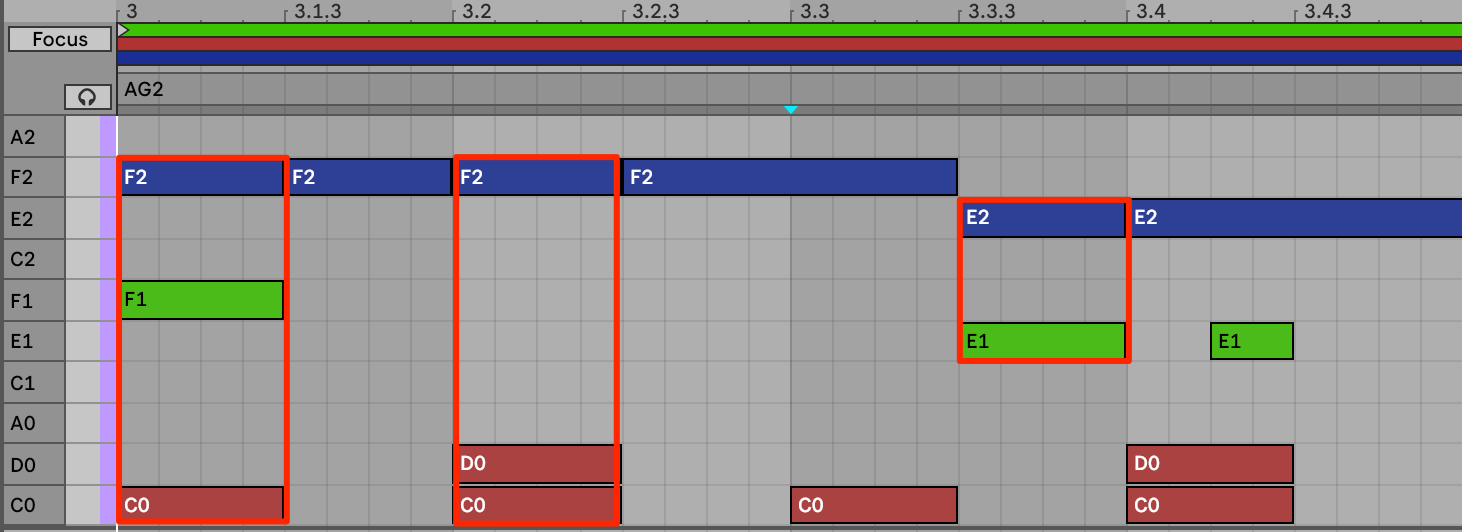

Aメロのコードのロングトーンを入力していきます。

ギターは6本の弦で演奏する構造上、ピアノと違いコードの構成音が独特で中級者以上にとってもハードルが高いです。

今回は他のより重要なポイント、つまりギターのリズムや表現力に焦点を当てて編集を加えていくので、コードの構成音は割愛します。

ピアノで作成したクリップのコードを活用し、入力の手間を省きます。

ピアノのクリップをコピー&ペーストし、混乱しないようにトラックとクリップの色を青色に変更し、名前も変更しておきます。

タイトなリズムに編集したピアノをロングトーンに戻したいのですが、各コードをドラッグ&ドロップで編集するのは少し手間です。

その際、「Legato」の機能を使用するととても便利です。

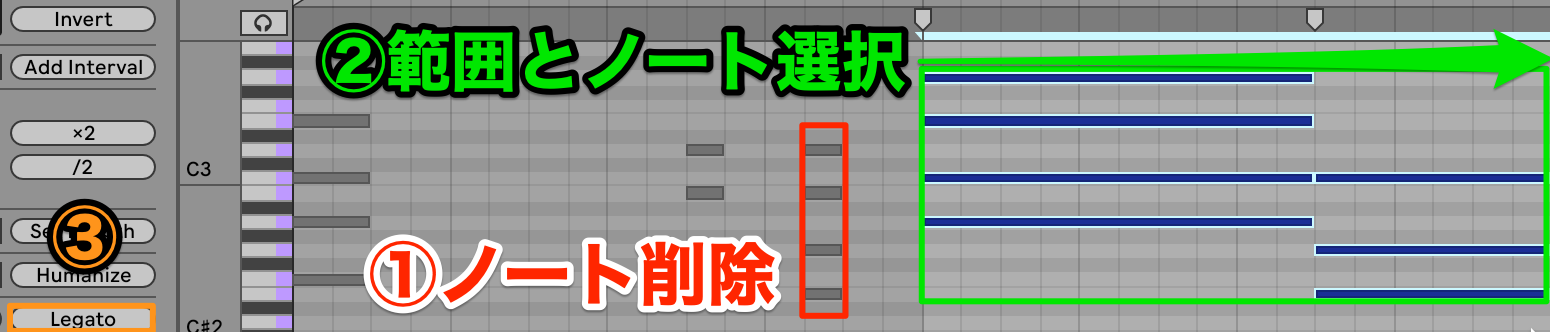

まずコードチェンジのタイミングに該当しない、4拍目の16分裏のコードを削除します。

そして「Legato」を適用したいノートと範囲をドラッグ&ドロップで選択し、「Legato」ボタンをクリックするだけで、ノートの長さが次のノートまで引き延ばされます。

「Legato」でロングトーンに戻した状態

本物のアコースティックギターに比べ、音が固く打込みの印象が強いです。

こちらをリアルな演奏に近づけていきましょう、

ポイントは演奏の強さであるベロシティと発音のタイミングの2つです。

ベロシティの編集

まずベロシティから編集していきます。

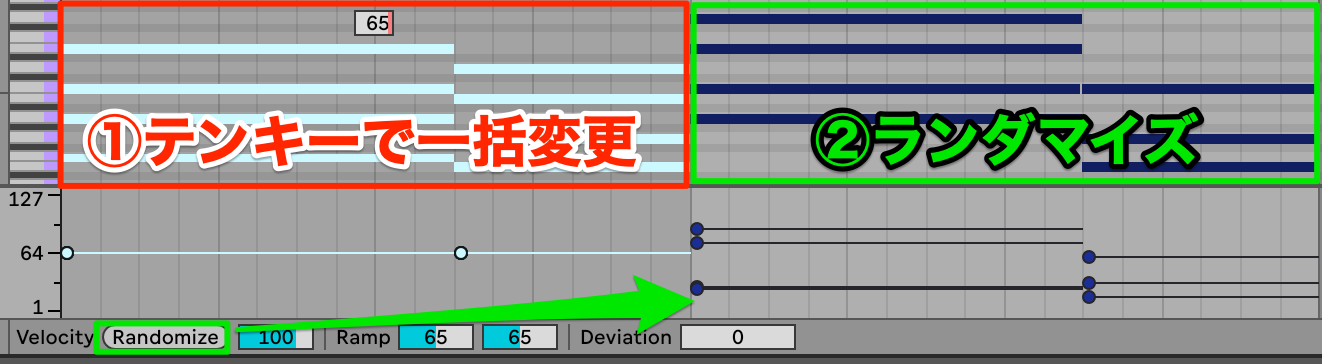

音が全体的に固すぎるので、ピアノの時とは逆にベロシティを一旦65まで下げましょう。

全てのノートを選択し、テンキーで65と数値を入力しEnterで一括変更できます。

音量も変化するので、ミキサーでボリュームを調整してください。

次に、実際の人間の演奏では必ず音量のバラつきが発生するので、そちらを再現します。

ベロシティのバラつきをつけたい範囲のノートを選択し、「Randomize」ボタンをクリックすると、ベロシティがランダムにバラけます。

Randomize:100 適用後

音量にバラつきは出ましたが、バラつきが大きく不安定な演奏になりました。

ランダム化する数値の範囲が100だったので範囲が広すぎました。

一度メニューの「編集」で「取り消し」を選択し、前の状態に戻しましょう。

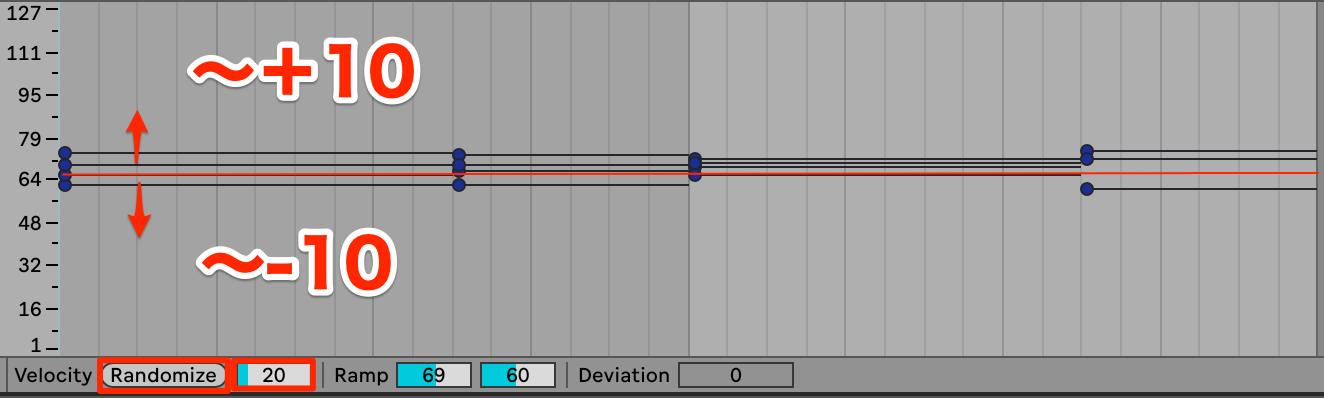

改めて20と入力し再度「Randomize」を行います。

Randomize:20 適用後

設定した65から+10、-10の合計20の範囲内でベロシティがランダマイズされる事により、安定感はありつつ適度に音にバラつきが出たのがお分かりいただけるかと思います。

発音タイミングの編集

ベロシティの編集が終わったので、次に発音タイミングの編集を行っていきます。

ギターでコード演奏する際、一般的には左手はコードを押さえ、右手で弦を鳴らすのですが、上から下に弦を鳴らすダウンストロークと、逆に下から上に鳴らすアップストロークの2つがあります。

物理的に全ての弦を同じタイミングで発音させることは不可能で、ダウンストロークの場合は低い弦から高い弦、アップストロークは逆に高い弦から低い弦の順に音が鳴ります。

ダウンストローク(分かりやすいように遅いストロークにしています。)

アップストローク(分かりやすいように遅いストロークにしています。)

現在のMIDIノートを確認すると、コードがグリッドに全て揃っており、これが打込みっぽい原因になっています。

ノートを1つ1つ動かしていけば編集は可能ですが、非常に手間がかかります。

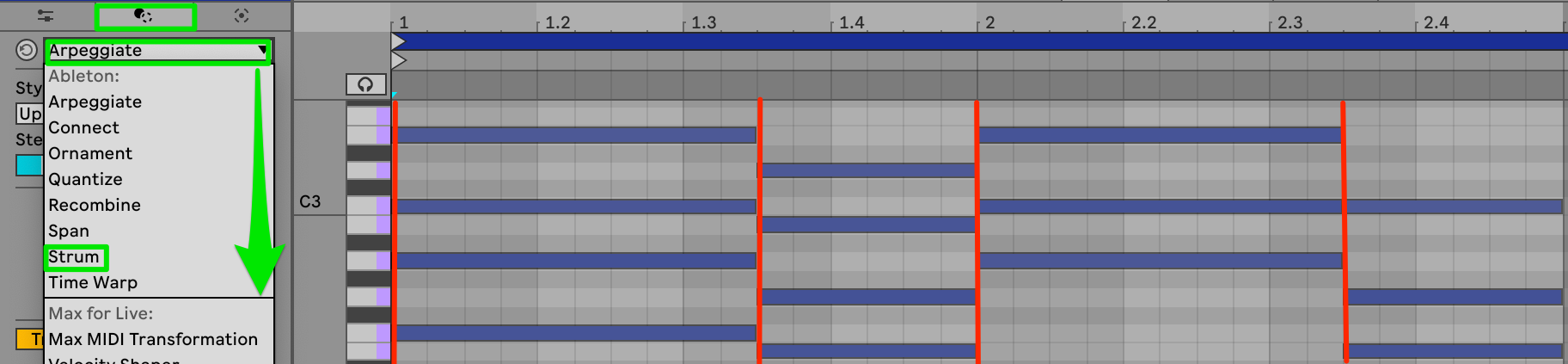

しかしLive 12の新機能のMIDI変形ツールの「Strum」を使えば、簡単に編集ができます。

MIDIクリップ内のタブから、MIDI変形ツールを選択します。

MIDI変形ツールとは、すでに入力されているMIDIデータに対し、名前の通り変化を加えていく機能です。

タブの下のウィンドウを開くと沢山のMIDI変形ツールが表示されますので、「Strum」を選択します。

Strumとは「弦楽器などをかき鳴らす」という意味があり、ギターの入力を行う際に非常に役に立ちます。

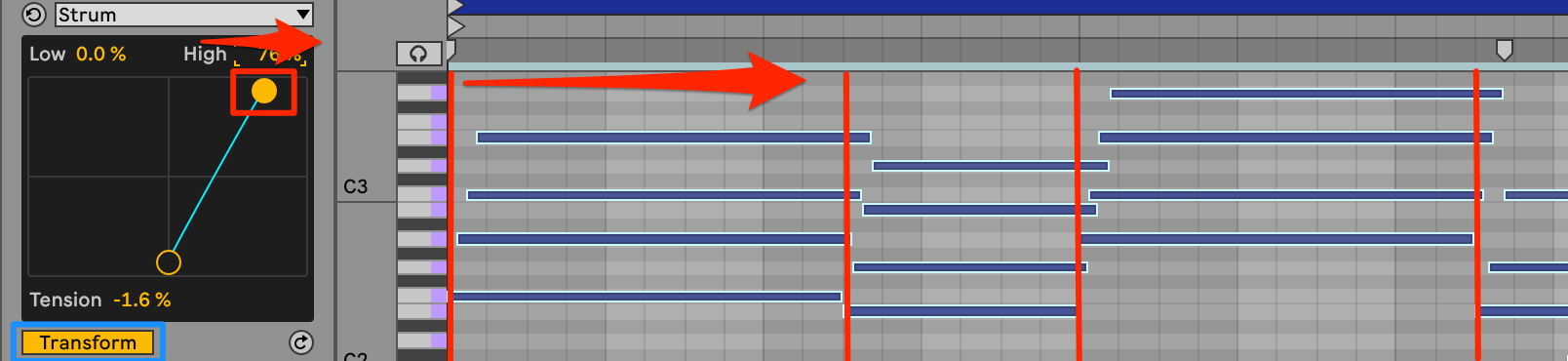

「Transform」が点灯していない場合は点灯させて、タイミングをズラしたい全てのノートを選択します。

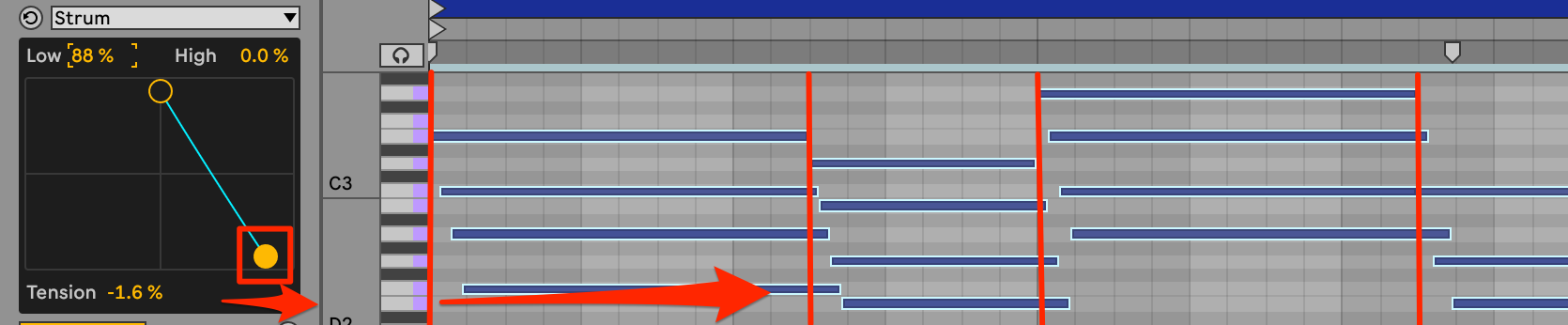

四角内の上の丸をドラッグ&ドロップでずらすと、MIDIノートのタイミングがバラけていき、ダウンストロークの再現が簡単にできます。

下の丸も使用することでアップストロークも可能です。

リアルタイムで表示が切り替わるので視覚的にもとても分かりやすいです。

今回は全てダウンストロークにします。

Strumでダウンストロークに編集後

いかがでしょうか?

タイミングがズレることで一気に生々しい演奏になったのがお分かりいただけたかと思います。

このように難易度が高いと言われるギターの打込みも、Live 12の機能を使いベロシティとタイミングを編集する事で、簡単にリアルな演奏を再現できるのでトライしてみてください。

コード演奏の簡単打込み/ストラミング

次にストラミングやストロークと呼ばれる、コードをかき鳴らす奏法をサビに入れていきます。

楽曲にコードの響きを与えるだけでなく、パーカッション的な要素を加えることもできます。

既存トラックを活用する

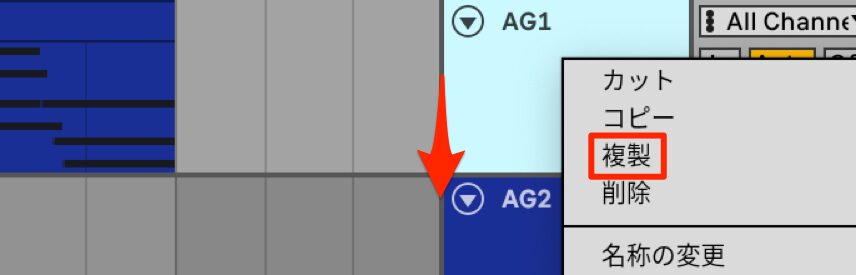

こちらは違う打込み方法を使用するので、別のトラックで打ち込んでいきます。

音色の割り当ては先ほどと同じなので、既存トラックを活用していきましょう。

打ち込んだギターのトラック上で右クリックし「複製」を選択するとトラックを複製します。

打ち込んだクリップを削除し、トラック名も変更します。

このようにトラックの複製を行なえば、新しいトラックを作る際の音色の割り当てなどの手間が省けて効率的です。

MIDIエフェクト Chord

ストラミングの打込みは音数が多く、リズムもより細かいので、先ほどのロングトーン以上に手間がかかります。

しかしこれもとても便利な機能が備わっているので使用していきましょう。

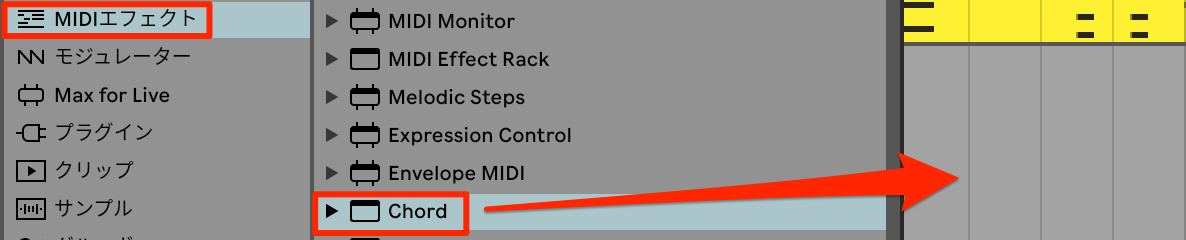

今回は「MIDIエフェクト」を使います。

「MIDIエフェクト」とは、MIDIデータに何らかの変化を加えてMIDIデータを出力するエフェクトです。

例えば音の高さを変更したり、自動演奏に使えたりします。

あくまでMIDIデータだけに作用すると覚えておきましょう。

「MIDIエフェクト」は、ブラウザの「MIDIエフェクト」というカテゴリーに入っています。

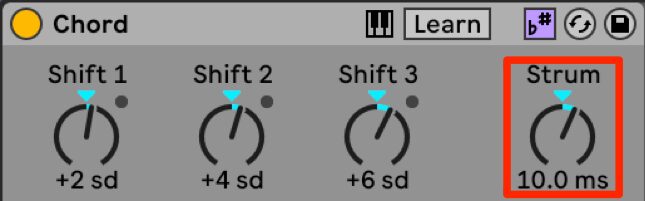

その中から「Chord」を選びドラッグ&ドロップしましょう。

「MIDIエフェクト」は必ず先頭に配置されます。

「Chord」は名前の通り、単音を入力するとコードになって出力されます。

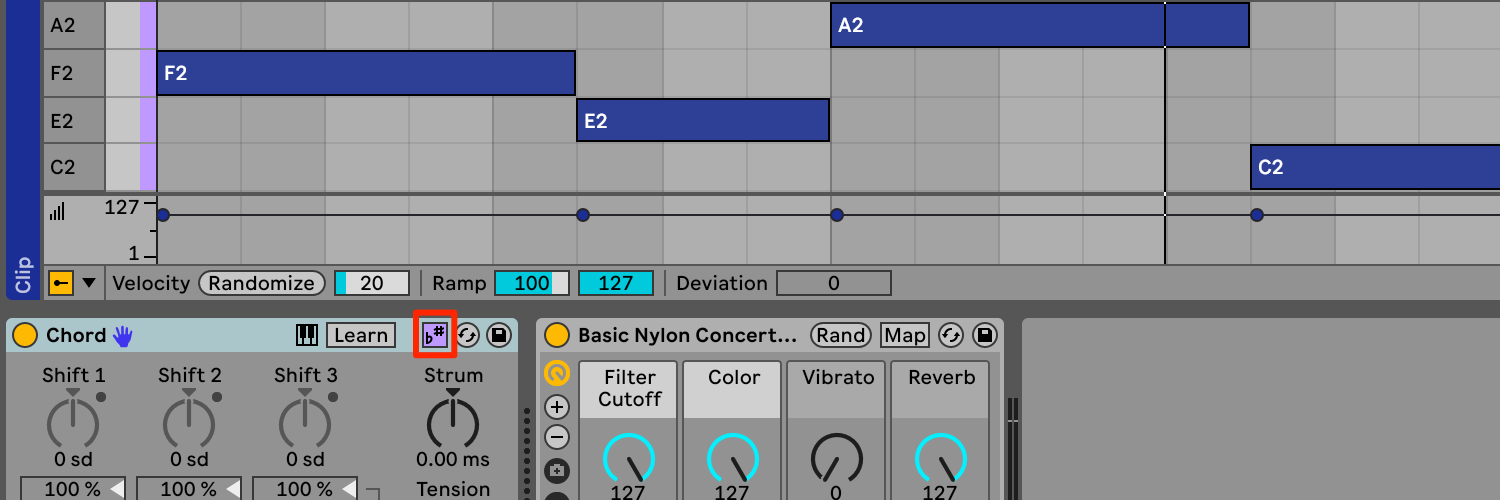

まずコードトーンが楽曲のキーに合うように、Chord内の「#♭」ボタンを紫色に点灯させ、スケール機能をオンにしましょう。

そして2小節のクリップを作成しロングトーンでコードのルート音である【F、E、A、C】を入力していきます。

ロングトーンを入力した状態

今は単音のままです。

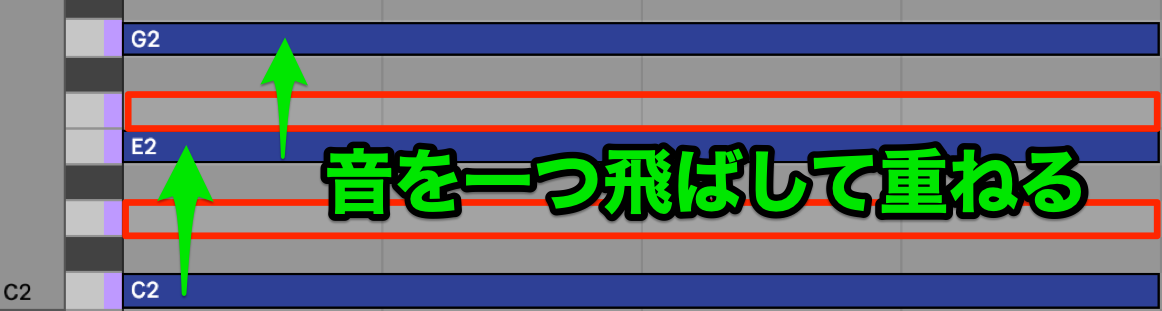

コードは基本的にキーに合った音を一つ飛ばしで重ねていきます。

例えばキーがCの曲は白鍵がキーにあった音になります。

Cメジャーコードではルートがド、次の白鍵であるレを飛ばしてミ、さらに次の白鍵であるファを飛ばしてソで3和音が出来上がります。

コードにしていくには、Shiftとかかれたツマミを動かすことで、指定したコードトーンを追加します。

Shiftは入力された MIDI データのノートから、キーに合った音の中で、いくつ離れた音を出力するかを設定します。

入力信号であるルート音は設定に関わらずそのまま出力されます。

Shift1をみると0sdと表記があり、このsdは音の距離を表しています。

0だとルートのままなので、1つ飛ばしで設定していきます。

0の次の1を飛ばして+2sdに変更します。

その後も1つ飛ばしで追加していきます。

Shift2は3を飛ばして+4sdに、Shift3は5を飛ばして+6sdに設定してください。

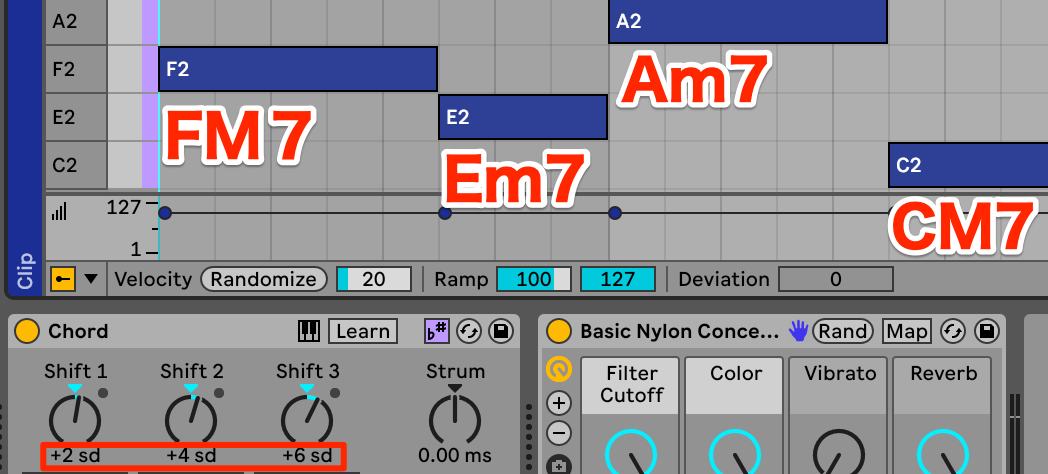

Chord設定後

このように4和音が出力されるようになりました。

スケールモードがオンになっているのでキーに合うメジャーセブンスコード、マイナーセブンスコードが自動的に出力されています。

今回であればFメジャーセブンス、Eマイナーセブンス、Aマイナーセブンス、Cメジャーセブンスです。

「Chord」を使用する時は1つ飛ばしで重ねると覚えておきましょう。

ギターストラミングのリズムパターンの作成

現在のコードのロングトーンをドラム、ベースと合わせて聞いてみます。

こちらにリズムの変化を加え、ギターのストラミングを再現しサビに動きをつけていきます。

ベースとピアノが同じリズムパターンなので、それとは違う細かいパーカッション的なリズムを加えます。

ギターのストラミングパターンの作り方ですが、ドラムとベースの動きを参考にすると良いでしょう。

ドラムとベースのパターンをギターに重ねて確認してみます。

ドラムのリズムの核となるバスドラムとスネアを茶色、ベースを緑で表示しています。

(ベースは見やすいように実際の音高より1オクターブ下げて表示しています。)

この中からギターストラミングのリズムの中心になる音を選んでいきます。

あまり多すぎても落ち着かない印象になるので、1小節の中で3つくらいを選ぶと良いでしょう。

今回は1拍目と2拍目の頭、3拍目の8分裏にします。

そのタイミングでギターのノートを八分音符に切り分け、2小節目も同様に行います。

中心となる音を8分音符に切り分けた状態

リズムに動きが出てきました。

今は8分音符のパターンだけなので、さらに細かいリズムの16分音符を加えたいと思います。

先ほど切り分けたリズムの中心の音は触らず、他の箇所を16分音符に切り分けます。

16分音符の切り分け追加後

少し細かすぎて、リズムが止まってしまう印象を受けますね。

こういう場合はシンコペーションを加えます。

シンコペーションとは拍頭など、本来表にある音がズレることで、拍をまたいだリズムパターンになり、より複雑性、推進力を感じられます。

3拍目の頭の音を16分音符分、発音タイミングを前に引き伸ばします。

元々あったノートは上書きされます。

同じように4拍目頭の音を今度は8分音符分前に引き伸ばします。

2小節目も同様の編集を行います。

シンコペーション追加後

いかがでしょうか?

細かすぎたリズムに余裕がうまれ、躍動感が増したかと思います。

だいぶ良い感じになってきましたが、コードの発音のタイミングが揃いすぎており、生演奏の感じが薄いのが気になります。

これも「MIDI変形ツール」の「Strum」と同様に、発音のタイミングをずらしていきます。

とても簡単で、「Chord」内の「Strum」というツマミを動かすだけです。

ツマミの設定で速いストロークから遅いストロークまで再現することができます。

Strum設定:25ms

今回は細かいリズムを刻むので、あまり遅いと演奏が追いつきません。

速めの10msくらいに設定しておきましょう。

Strum設定:10ms

このように「MIDI変形ツール」の「Strum」だけでなく、「MIDIエフェクト」を使用する事でも簡単にギターの打込みを行う事ができます。

場面によって適宜使い分けると良いでしょう。

ここまでがアコースティックギターの打込みの解説となります。

ギターの打込みはいかがでしたでしょうか?

Liveに搭載されている、StrumとChordは他のDAWでもなかなか見ない便利な機能で、ギター打ち込みのハードルを下げてくれるのでどんどん活用していきましょう。

次回はシンセサイザーとボイス素材を加え、ベーシックトラックに広がりとアクセントをつけていきます。

記事の担当 岡本 剛/Tsuyoshi Okamoto