♯3「POPバラード」楽曲構成にメリハリをつける3ポイントを添削

儚なく美しい楽曲の盛り上がりを彩る

大阪音楽大学とのコラボとして開始した楽曲添削も今回が最後となります。

儚なさの中に美しさを秘めたPOPバラードは今回の場面に相応しい雰囲気を持っています。

この楽曲に対し、どのような添削が行われるのでしょうか?

ぜひチェックいただき、テクニックをご自身のものにしてください!

「王道POPS」 メリハリの3ポイント添削動画

楽曲の紹介

大阪音楽大学に通う音大生の「チキンコス」さんです。

女性の生徒様で楽曲にもその繊細さが表れています。

YouTube : チキンコス チャンネル

X : @tdags_CS

- 「楽曲のイメージ」

大切な人が遠くで危険な目に遭っており、ただ夜空を見上げて無事を祈ることしかできないという切なさを表現しました。 - 「こだわりのポイント」

ギターのハーモニクスの音を逆再生し、耳鳴りを表現しています。

音楽はその後盛り上がりますが、耳鳴りがするほど周りは静かなのに、心だけがざわついている状態をイメージしました。 - 「悩んでいる点」

伴奏はコードやリズムの役割がほとんどで、対旋律とも言えるような動きをしている楽器がほとんどないことです。

途中の2Aバイオリンソロ以外では、ほとんどピアノが頑張っているイメージが強いと感じました。

楽器を足すべきか今ある楽器をもっと動かすべきか悩んでいます。

楽曲添削ポイントの解説

それでは楽曲の添削に入ります。

憂いを秘めた感じをしっかりと表現できており、ピアノやストリングスの組み方が凄く綺麗です。

そして、この中で特に惜しく感じたのは、ラストサビの盛り上がりです。

ここではラスサビにフォーカスし、楽曲の展開にメリハリを出すための添削を行います。

- A : 元のサウンド / B : 添削後のサウンド

ストリングスの対旋律で動きを出す

お悩みとして伴奏がシンプルな点があげられていますが、ストリングスの対旋律を効果的に使うことで楽曲に盛り上がりを持たせることができます。

対旋律の主な手法には、下記の3つがあります。

- 間を取る

- 主旋律と同じ動きをする

- 主旋律に譲る

今回は、間を取るアプローチと主旋律と同じような動きをするパターンを取り入れました。

ボーカルラインに対するカウンターメロディやオブリガードを追加したことで、より音楽的な高揚感を高めています。

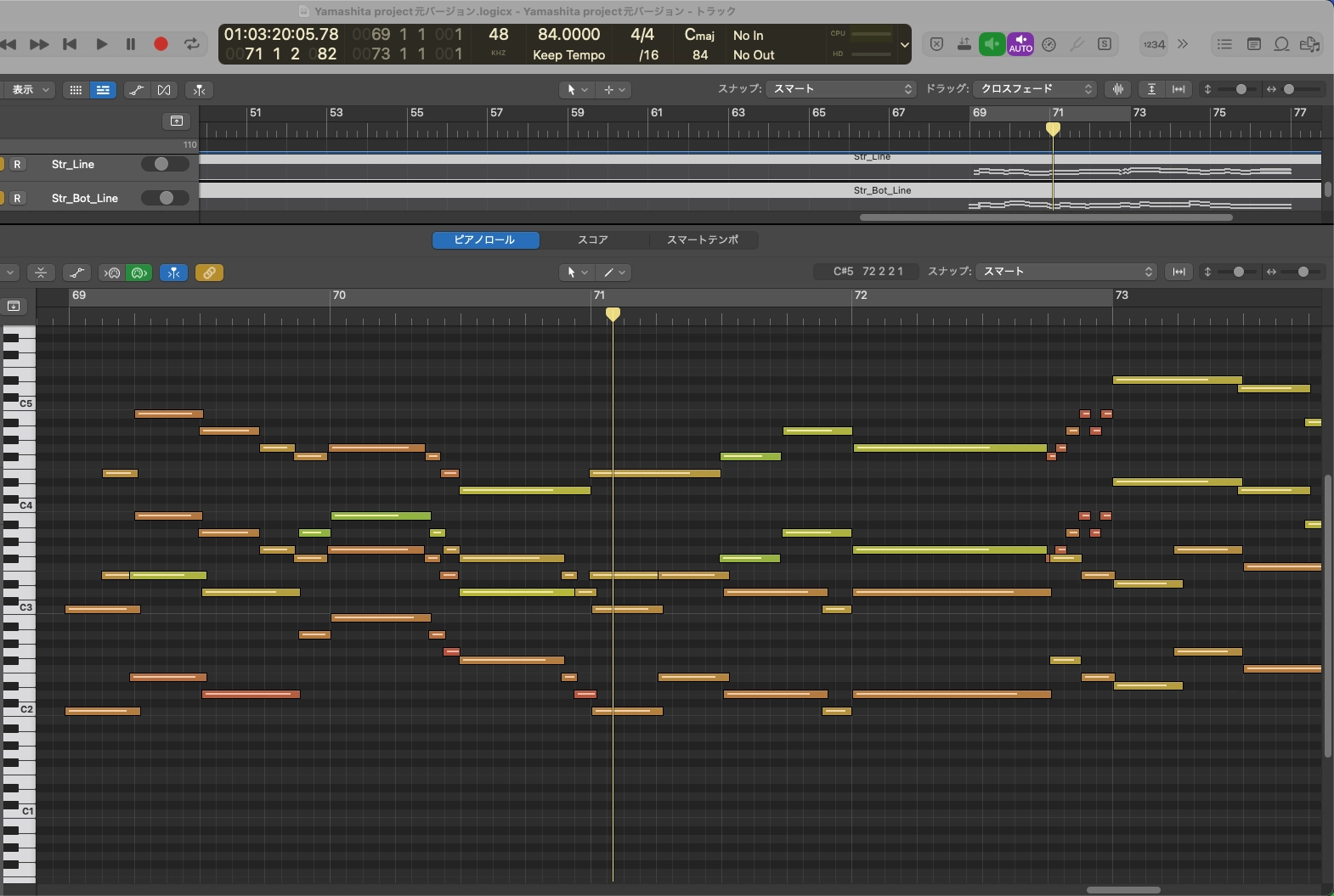

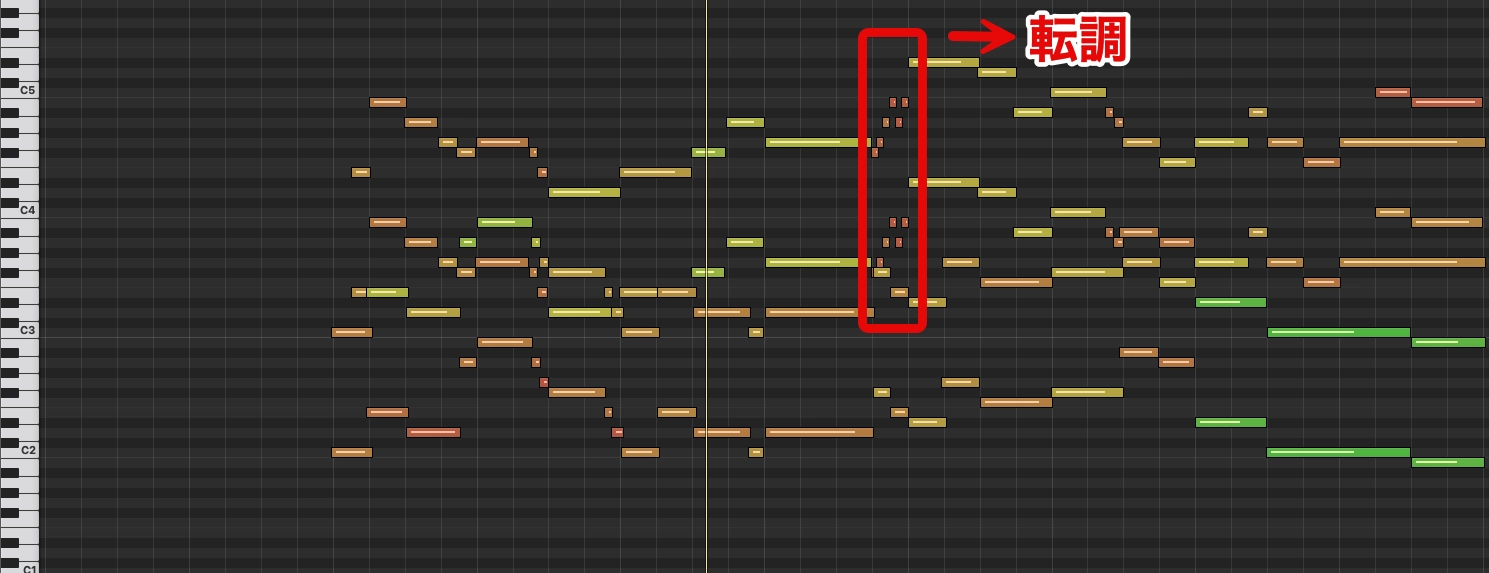

修正後のストリングスは、下記の音源となります。

ストリングスのラインはハイトーンから始まり、ラストに向けて盛り上がる流れにしました。

転調部分では駆け上がるフレーズを用いて高揚感を出しています。

また、Sus4→Majorのような特殊コード進行では、4度や3度の音を強調することでコードの和音感を際立たせることができます。

ボーカルとストリングスの絡みは非常に重要です。

ボーカルの主旋律を邪魔しないようにボーカルの動きに合わせながら跳躍音を入れるなどの工夫を懲らすことで、より壮大な雰囲気を演出することができます。

このようなストリングスの対旋律テクニックは、シンセサイザーのPadなどでも応用が可能です。

その際は、音像がぼやけないように低音を削ったりアタックの速い音を選ぶなどしてPadのバランスを整えることで、より楽曲に効果的な印象を与えることができます。

リズム楽器で立体感を出す

楽曲にメリハリをつけるためには、リズム楽器の役割も大きな要素となります。

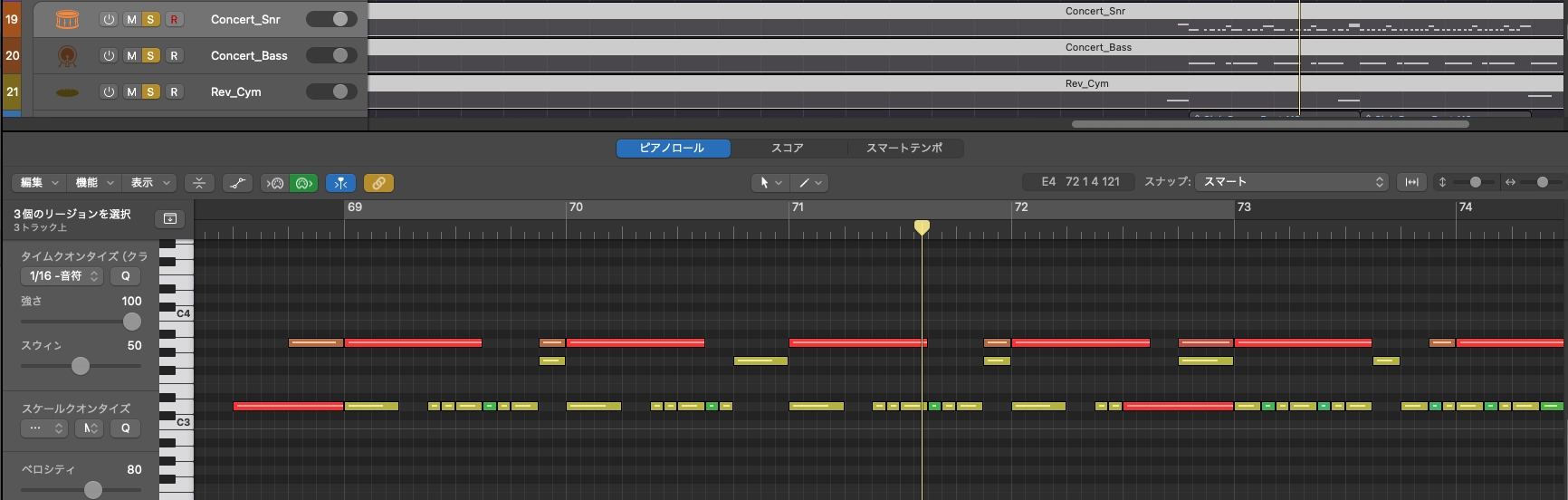

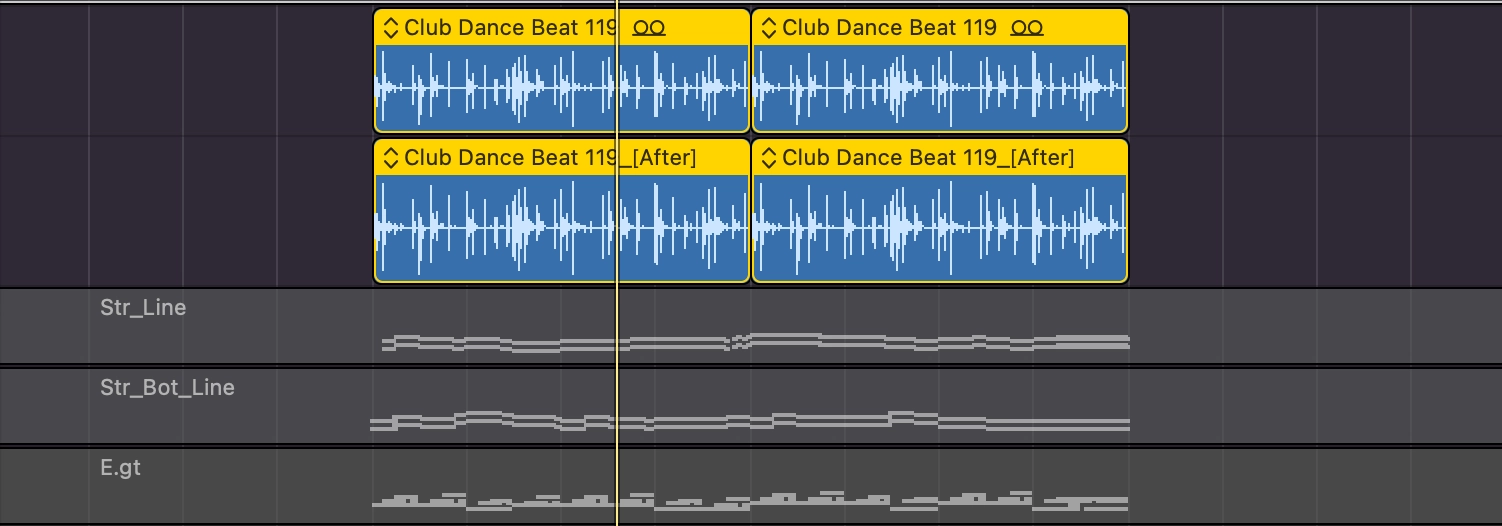

添削楽曲では縦のラインが見えづらかったため、バスドラム・スネア・リバースシンバルを追加することでリズムをくっきりと聞かせ、立体感を出しました。

具体的には、コンサートバスとコンサートスネアを使用し、楽曲に馴染むクラシック音楽のようなサウンドを取り入れています。

コンサートバスは柔らかめの音色を選択することでスネアとの干渉を避け、全体的なバランスを調整しています。

また、スネアはロール奏法を取り入れることでリズムに刻みを加えて、音楽的な緊張感を生み出しています。

リバースシンバルについては通常のドラム音源の逆再生でも代用が可能ですが、スティックで叩く場合とニュアンスが異なります。

この点をふまえて、楽曲の世界観やご自身のイメージに合わせ、用途の選択を行っていただければと思います。

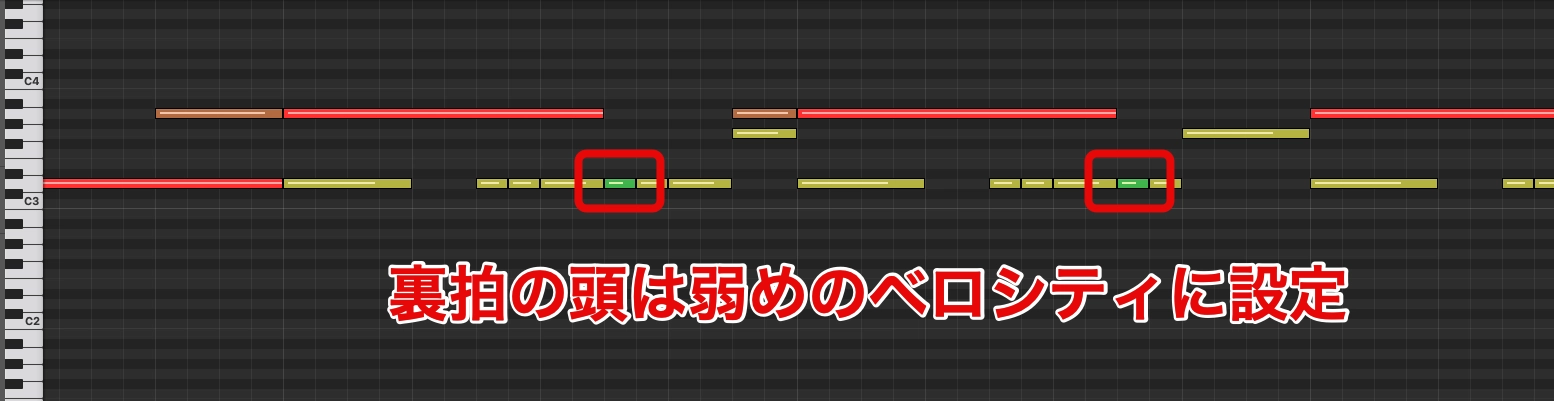

また、MIDIデータを見ていただいた通り裏拍の頭は弱めのベロシティに設定しています。

このような細かい設定は、リズムにグルーヴ感を出す一つのテクニックとなります。

添削前は流れていく印象がありましたが、リズムパートの追加やベロシティの調整などによって縦のラインがしっかりと確立され、楽曲に締まりが出ましたね!

サンプルで空気感と音圧を出す

空気感や音圧が物足りないと感じた場合は、シーケンスのリズムで音の隙間を埋めると効果的です。

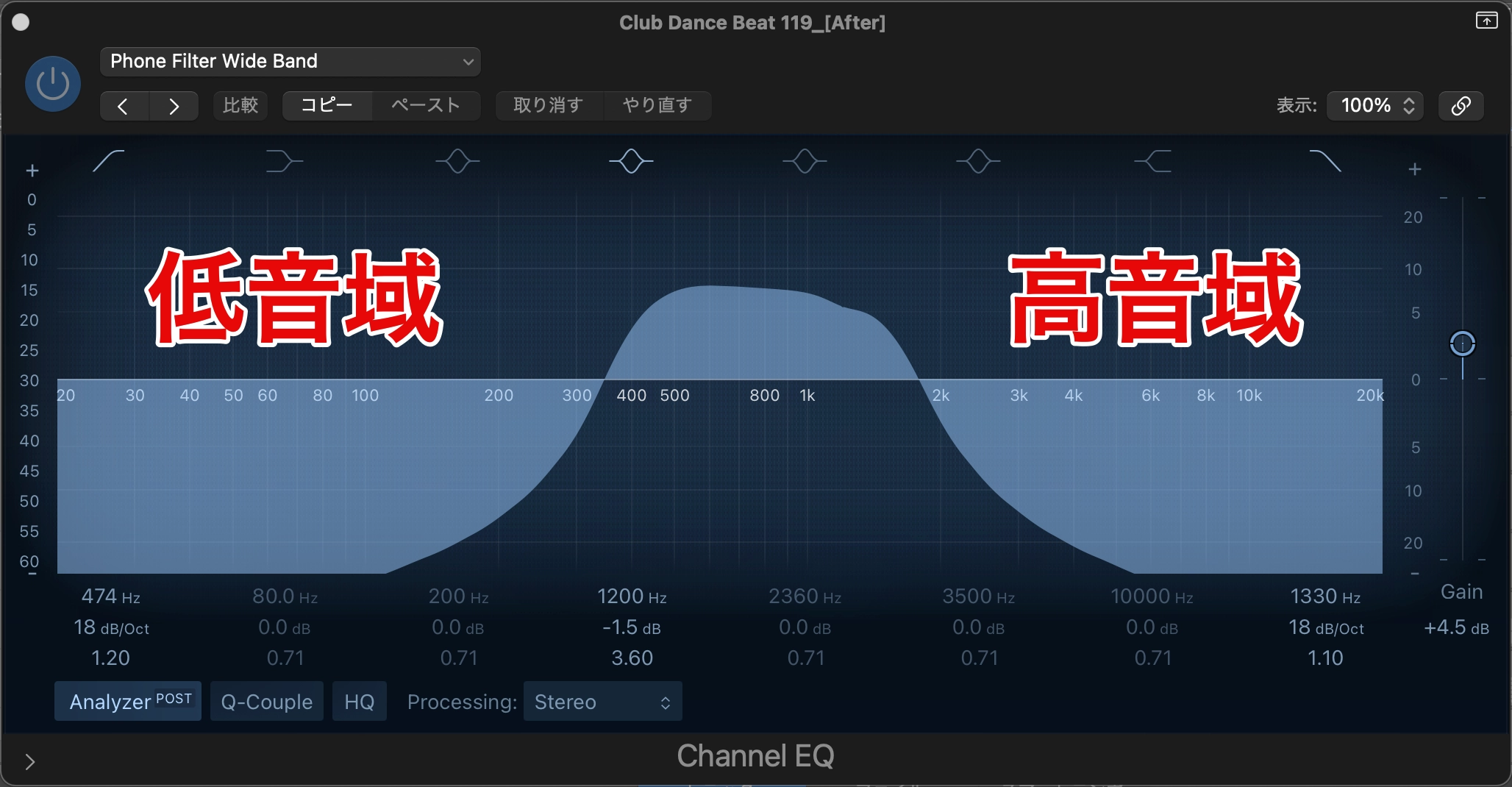

今回の楽曲ではサンプル音源をそのまま使うと主張が強くなりすぎるため、下記のような加工を行いました。

まず、EQでローとハイをカットし、中域だけを残すことで他の音との馴染みを良くしました。

次に、付点8分音符でのDelayを加えリズムを細かくすることで、間を埋めています。

さらに、Reverbで奥行きを出し、輪郭を和らげて後ろで鳴っているような感じにしました。

最後に、MSプロセッシングでサイドのボリュームを上げ、全体的に包み込むような広がりを持たせています。

このようなループサンプルの加工は、リズムサンプルだけでなくシンセサイザーのサンプルなどでも応用できます。

ポイントは、あまり前に出すぎず、うっすら存在感を感じられる程度に留めることです。

ソングカウンセリング第3回目はラストサビに焦点を当て添削し、楽曲にメリハリを出す手法について紹介しました。

これらのテクニックを応用し、ぜひ皆さんの楽曲制作にお役立てください!

記事の担当 加藤 裕一/Uichi Kato

20歳の時に突拍子もなくベースを始め、大学のゴスペルサークルで演奏のイロハを体当たりで学ぶ。 同時期にアーティストのレコーディングやライブサポートを開始し、幅広いジャンルの音楽・人と触れる。 歌のメロディーを生かすベースラインとグルーヴィーなプレイに定評があり、国内外問わず精力的に活動中。 楽曲の演奏をしていく中で編曲(アレンジ)にも興味を持ち、アレンジャーとしても活動を始め、ジャンルを問わず様々な楽曲のアレンジを行う。 その他、ベース講師やDTMレクチャー、レコーディングスタジオ運営など幅を広げて精力的に活動中。

- CATEGORY:

- ソングカウンセリング