sus系コード① sus4(サスフォー)/音楽理論講座

サスフォー・コードの概要

今回からsus系のコードということで、まずは“解決を遅らせる”ことができる、サス・フォーコードを学んでいきましょう。

コード進行の流れを変え、ドラマティックにすることもできます。

サスフォーの響き

まずは、サスフォーのサウンドを確認してみましょう。

コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。

- Csus4

なんとも言えない浮遊感のある響きですね。

サスフォーの後に、Cメジャー・コードをつなげてみましょう。

- Csus4→C

浮遊感から解決したような印象もうけますね。

合唱コンクールを思い出した方もいらっしゃると思います。

サスフォーの表記

サスフォー・コードは、以下のように表記されます。

基本的にこの表記1つで問題ありません。

- Eサスフォー= Esus4

- Fサスフォー= Fsus4

サスフォーの成り立ち

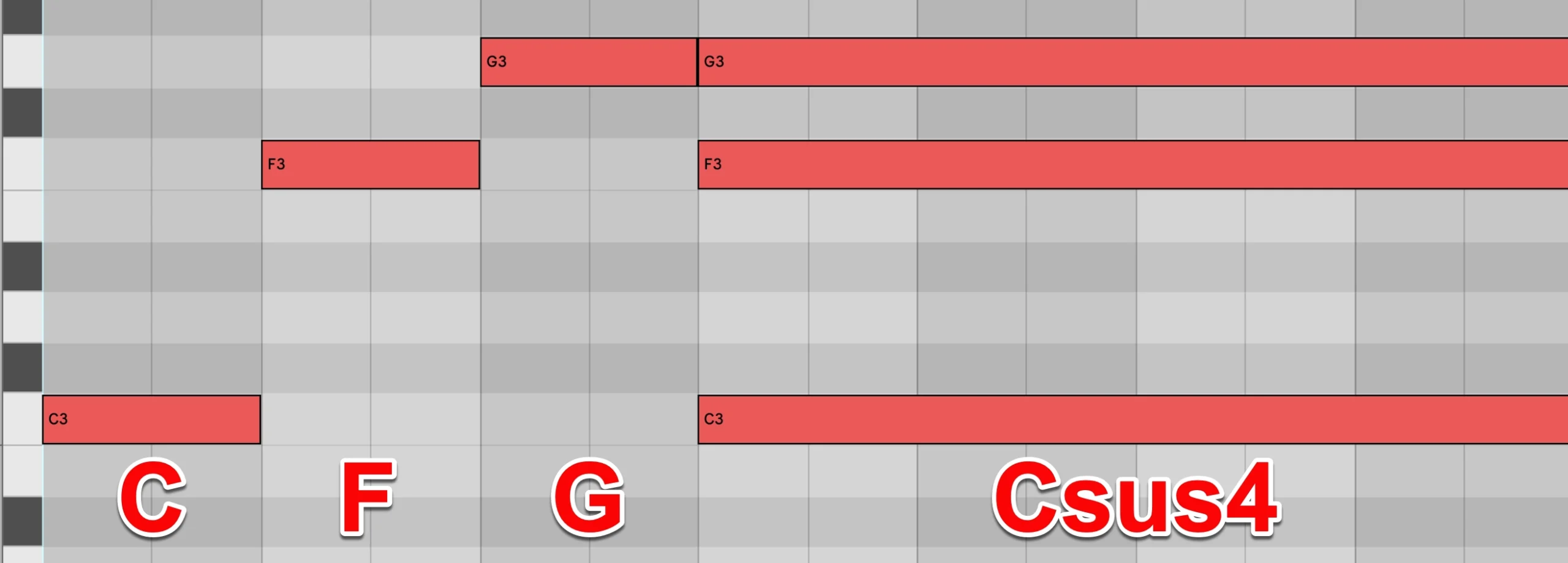

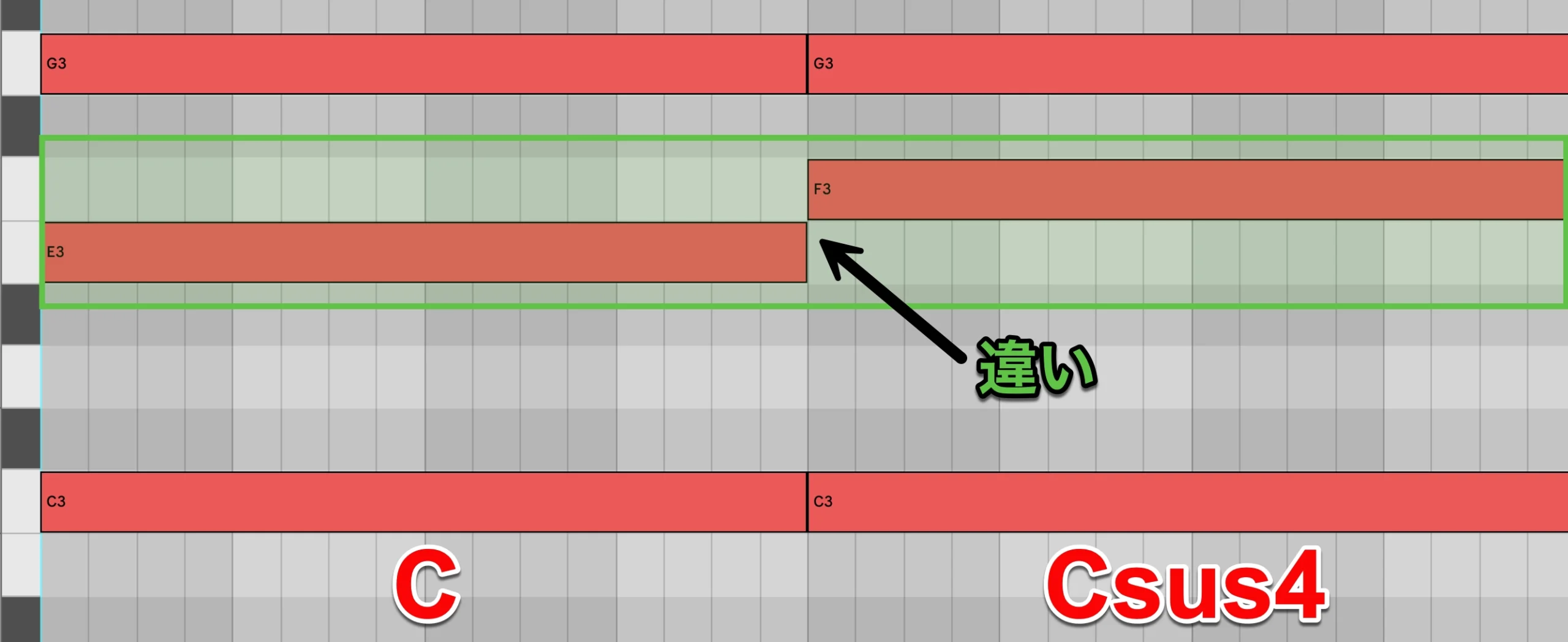

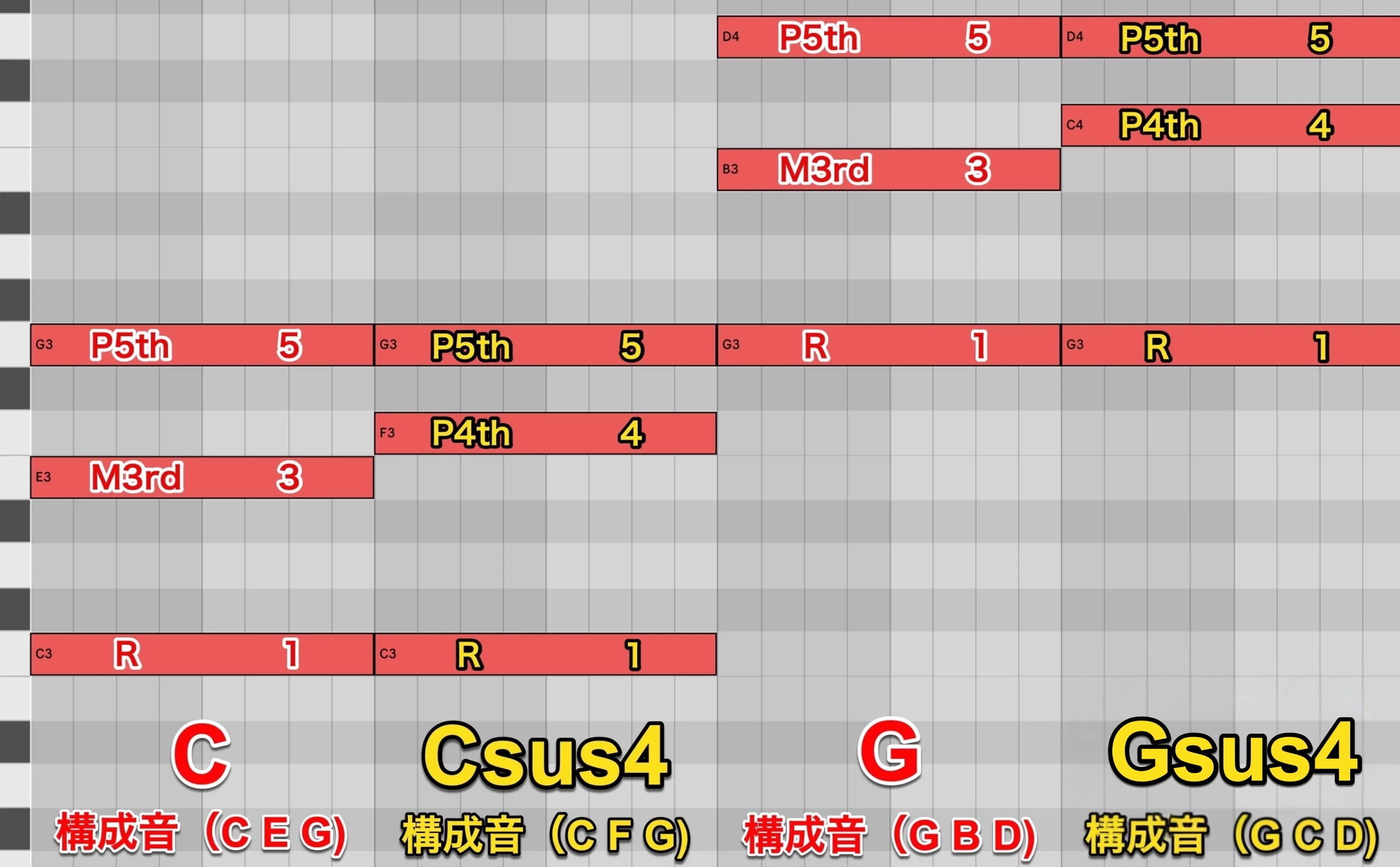

Csus4コードの基本形を、譜面とピアノロールでそれぞれ確認してみましょう。

メジャートライアドの構成をマスターしている方は、M3rdのみの違いだと気づくと思います。

構成音は以下の通りです。

- ルートからのインターバルでは、R/P4th/P5th

- ルートを1としたスケールディグリーでは、1/4/5

となりますね。

サスフォーの意味

sus4は、「”suspended” fourth chord=“サスペンディッド”・フォース・コード」を略したものです。

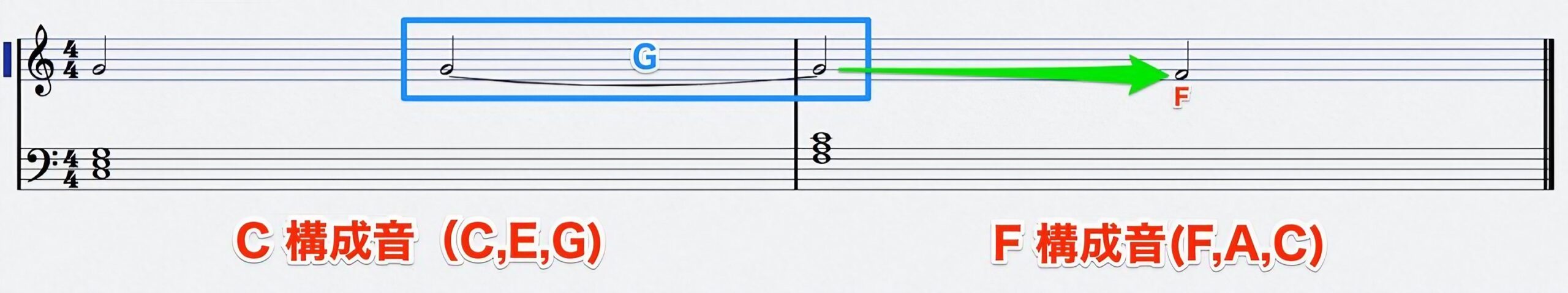

ここで、「サスペンディッド・ノート(Suspended Note)= 掛留音(けいりゅうおん)」について学んでおきましょう。

サスペンディッド・ノートとは、「ノンコード・トーン(非和声音)」の一種で、コードの構成音ではない音を指します。

前の小節の旋律が伸びて(タイで繋がれて)次の小節にまたがる様子を想定してください。

その後、その音はコードの構成音に解決(主に2度)するイメージです。

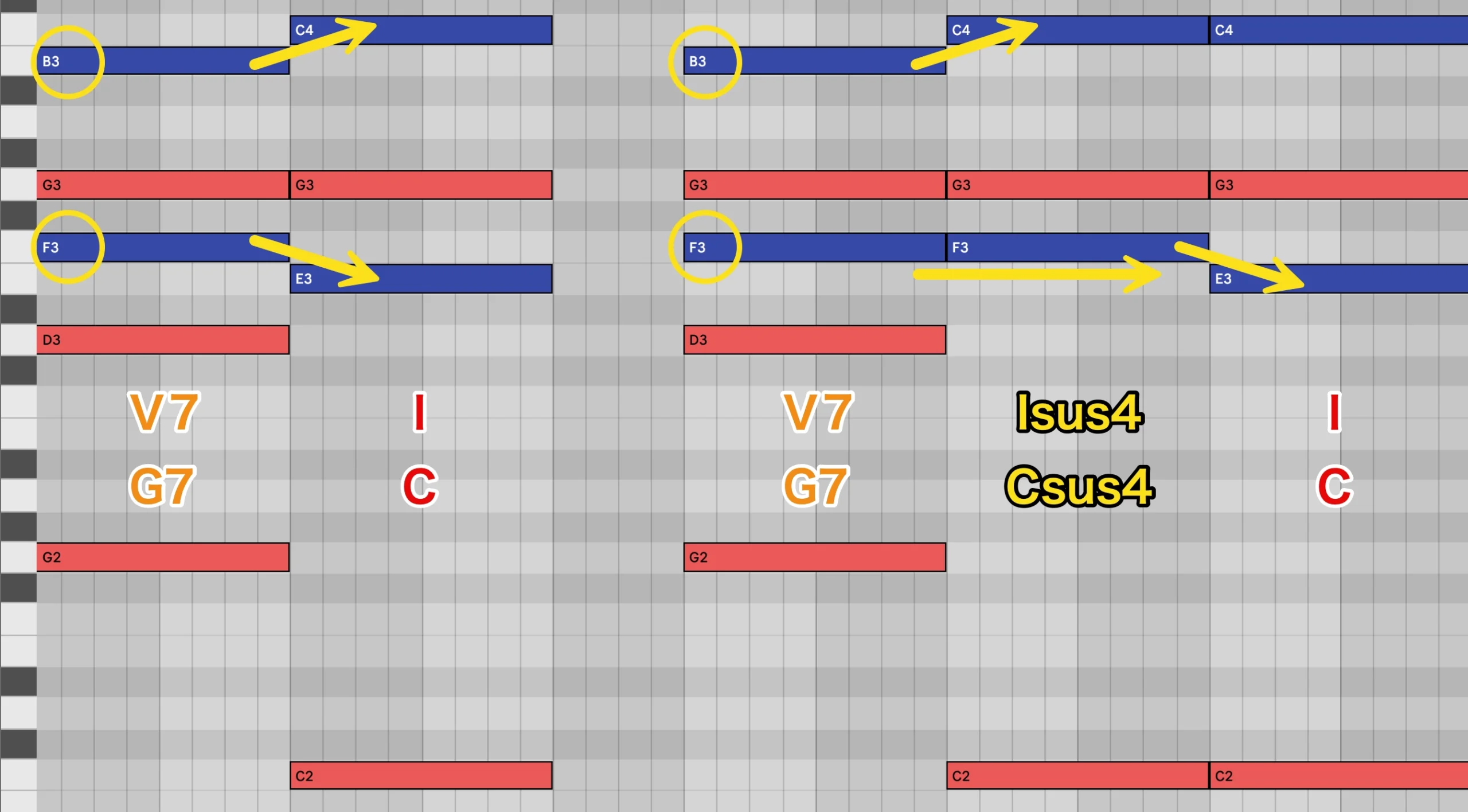

G7→Cの進行でF音を伸ばした状態が、Csus4コードの元のイメージとも考えられます。

サスフォーを使ってみる

実際にサスフォーをケーデンスに取り入れてみましょう。

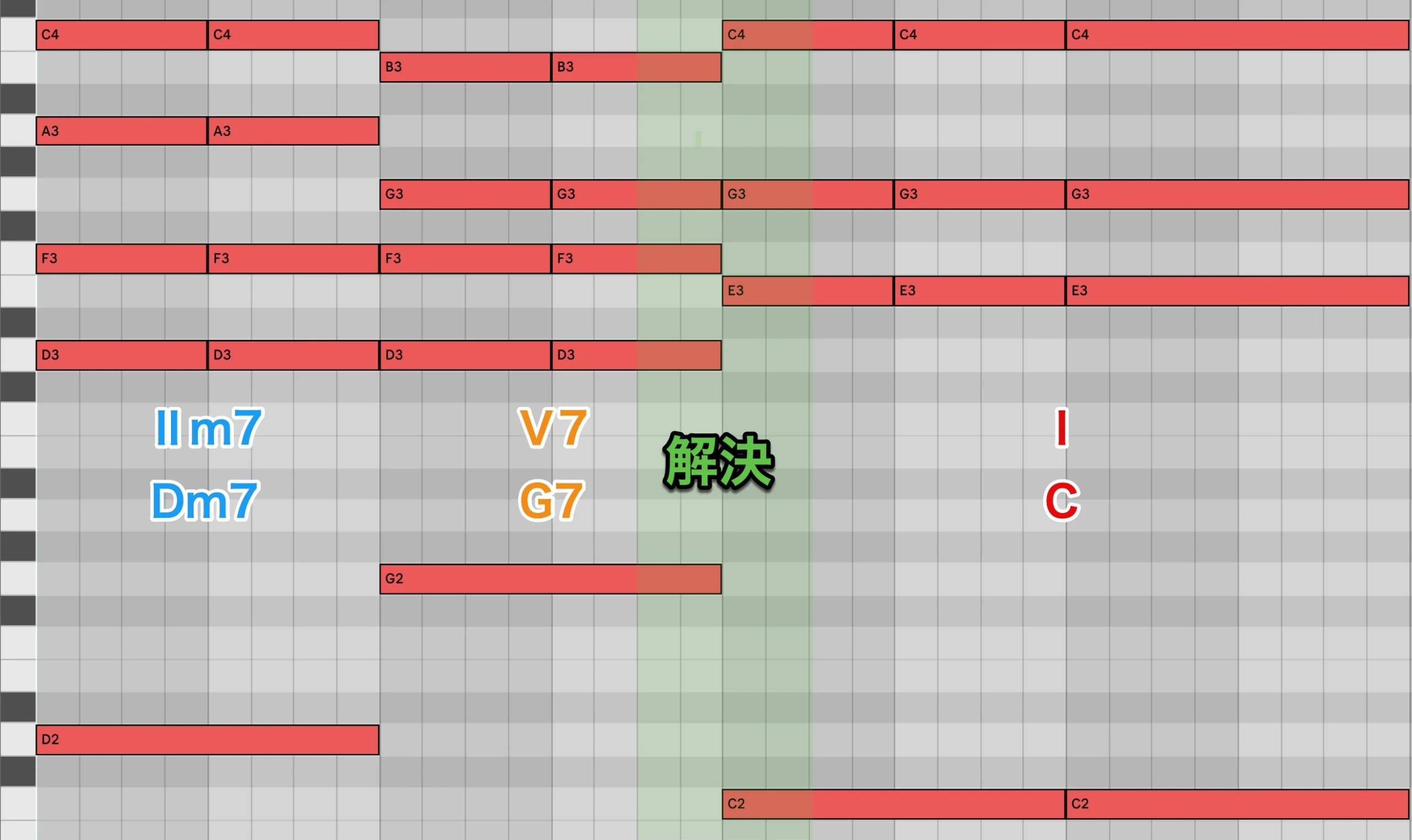

元のサンプルとして、下記のツーファイブワンの流れを使用します。

- Key=Cメジャー:IIm7→V7→I(Dm7→G7→C)

G7→Cの全終止(ドミナント・モーション)で解決していますね。

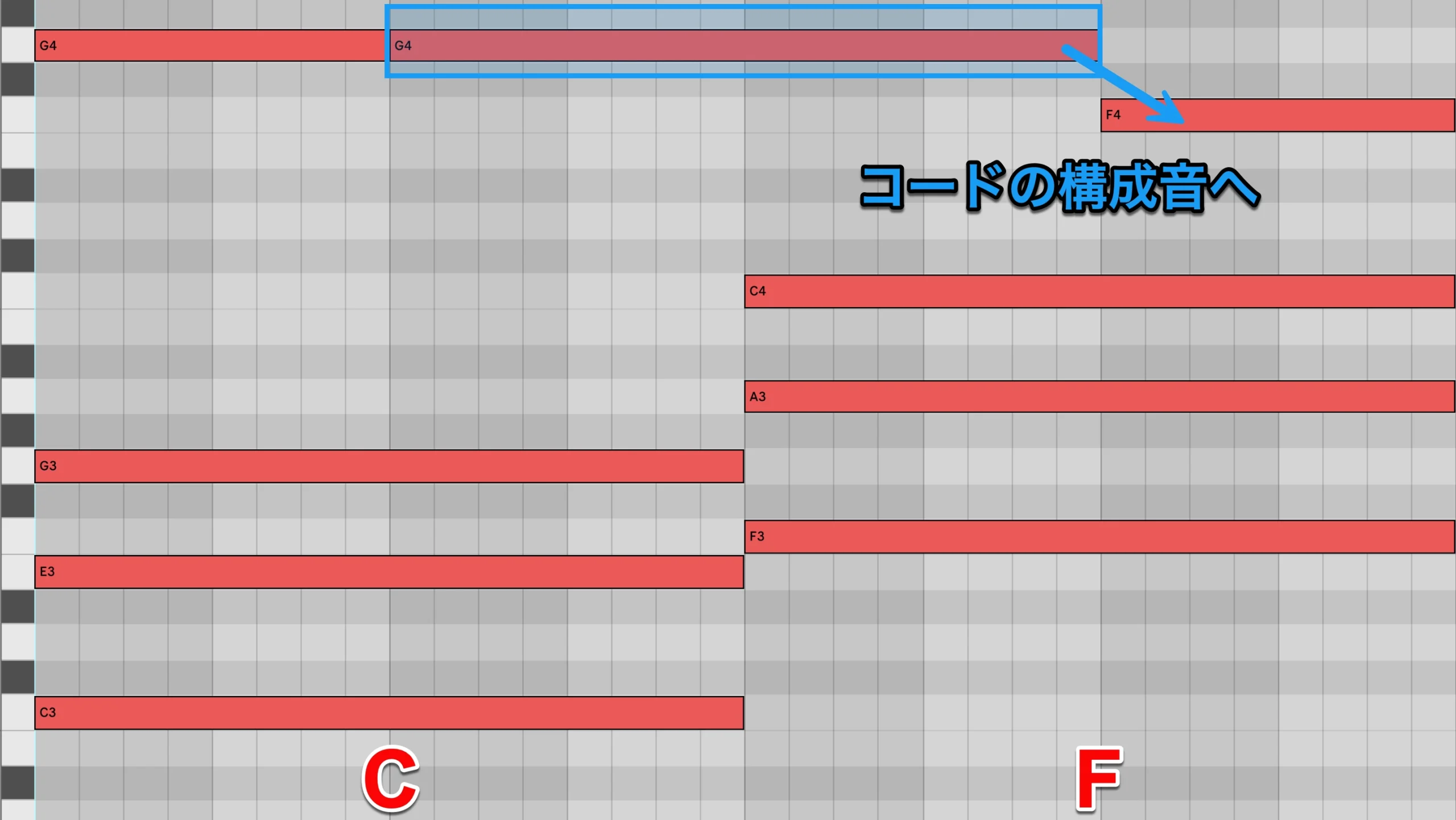

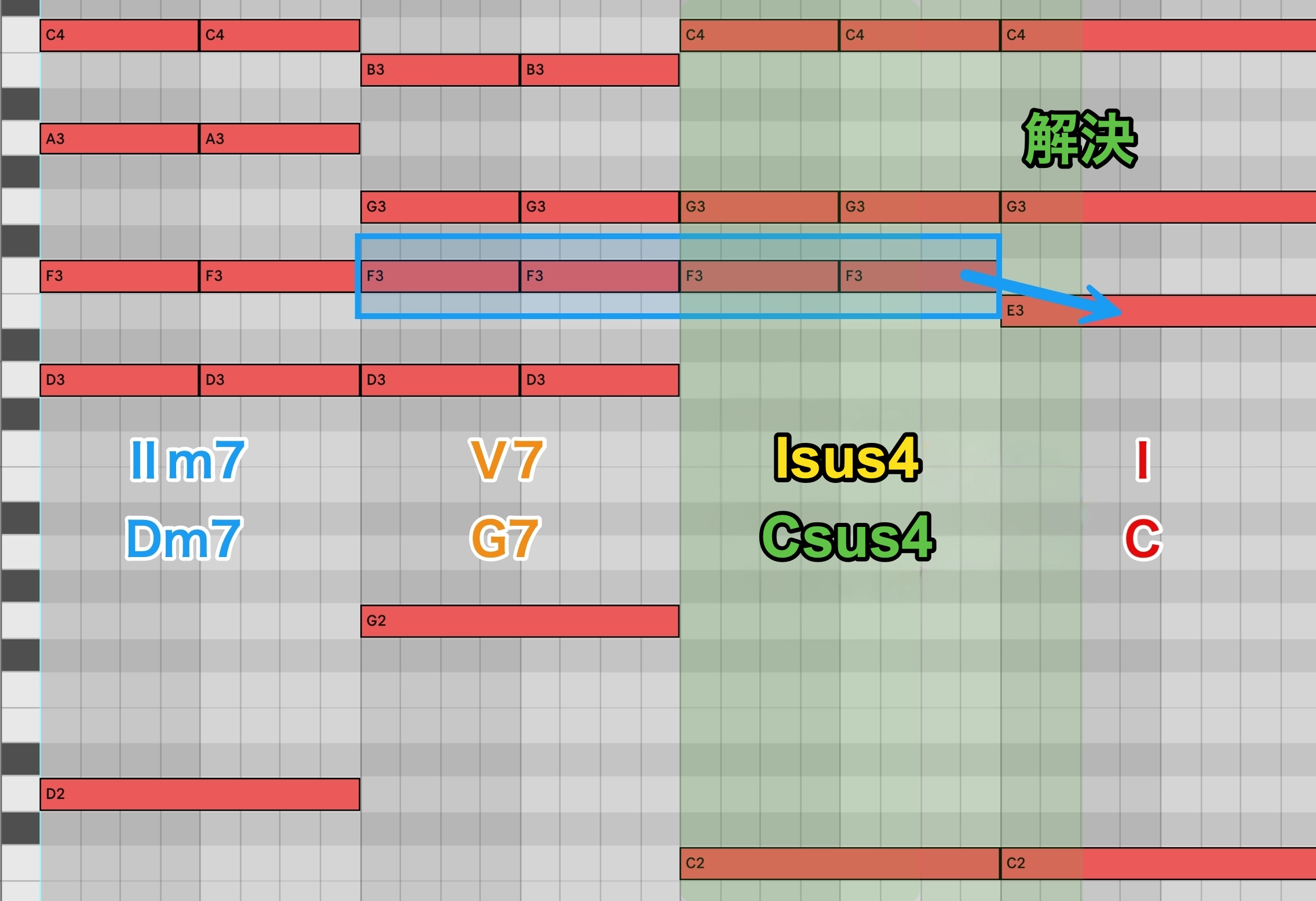

次に、G7→Cの間にサスフォーを加えてみましょう。

- Key=Cメジャー:IIm7→V7→Isus4→I(Dm7→G7→Csus4→C)

G7→Cの間にCsus4を加えることで、解決が遅れて聞こえ、最後のCでやっと解決した印象ですね。

G7のFが、Csus4のFと共通音になっている点にも注目してください。

m7の音が伸びているようにも捉えられます。

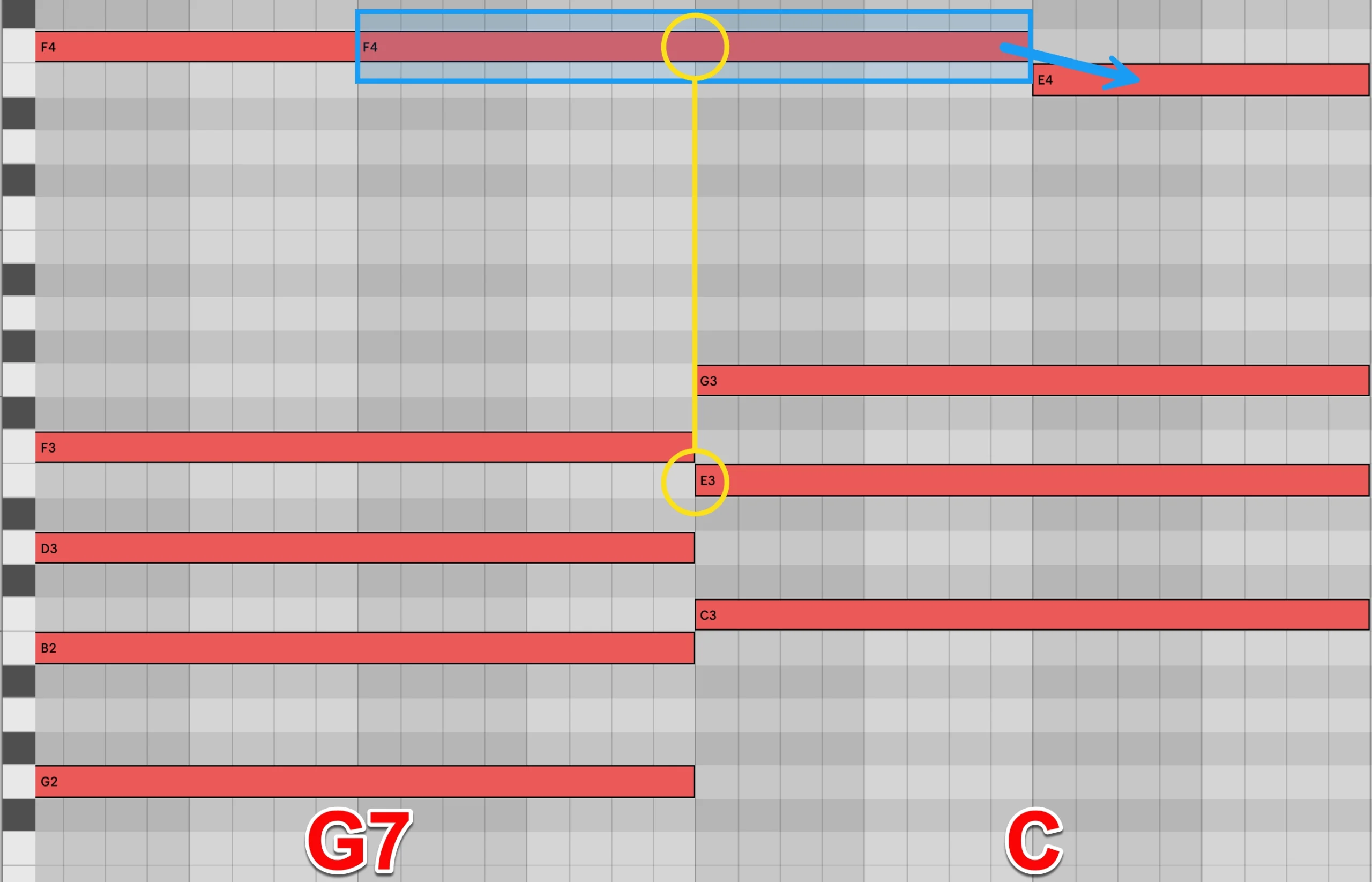

この場合のトライトーンの動きにも注目してみましょう。

二段階に分けて進んでいますので、解決が遅れるイメージと繋がりますね。

このように解決の前にサスフォーをワンクッション置くことで、終止をよりドラマチックに演出できます。

さまざまな曲で使われていますので、楽曲分析の際にぜひ注目してみてください。

次回は、他のsus系コードも見ていきましょう。