♯2 「オーケストラ系 楽曲」はここで伸びる!?3つのポイントを添削

楽曲をスコアリング/演奏者などの視点で確認

ソングカウンセリング第二弾はオーケストラ系の楽曲を選出!

オリジナリティ溢れる楽曲を様々な視点から確認していきます。

皆様の楽曲にも活かすことができる3つのポイントを是非チェックしてみてください。

「オーケストラ系」楽曲の伸び代ポイントを添削

添削楽曲の紹介

大阪音楽大学に通う音大生の「ひよくり〜む」さんです。

YouTube : ひよくり〜むチャンネル

X : @Hiyo_cream

- 「楽曲のイメージ」

子供が演じるミュージカル調の曲です。

大人から見たらちょっと出かけただけの遊びも子供から見ると勇者と姫の大冒険!そんなイメージ。 - 「こだわりのポイント」

オーケストラで子供から見た雄大な世界を、そして次々とあらわれる速度変化や変拍子、転調でファンタジックな世界を演出しました。

ソルフェージュ強者の方々へ。和音や拍子など、ぜひ分析してみてください。

出来たら連絡ください、本気で尊敬します。 - 「悩んでいる点」

大きな編成の曲を作ると若干情報が多くてうるさく感じてしまいます。ごちゃっとする感じ。

自分で作って気に入った曲は満足してしまって改善点が全然見つけられません。

楽曲添削ポイントの解説

楽曲の添削ポイントは以下です。

エンディングのオーケストレーション

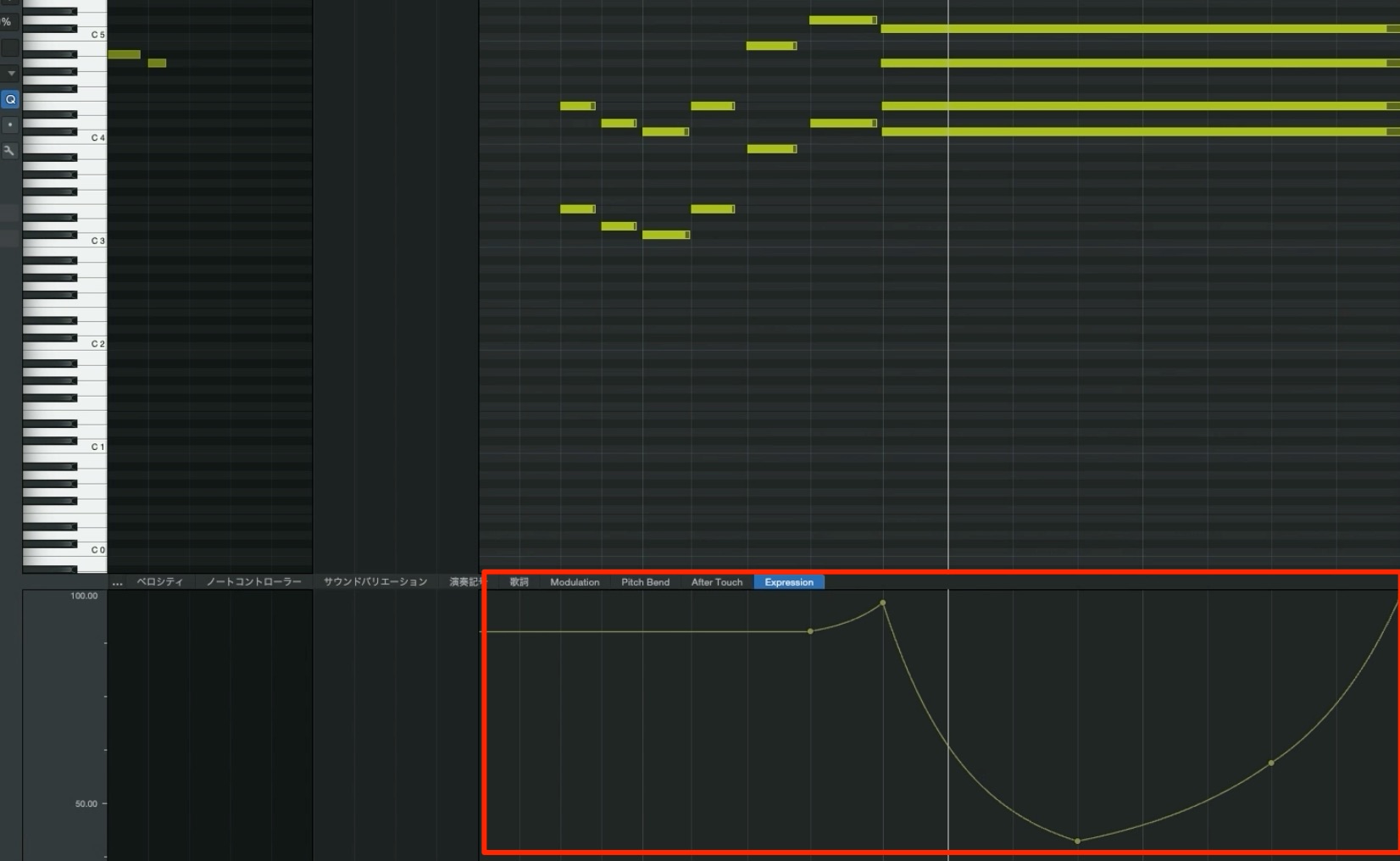

まずは楽曲を締めるエンディング部分。

最後の伸ばし部分。

金管楽器を中心にエクスプレッションでボリュームを変化させています。

より躍動感のある表現が加わっていることがわかります。

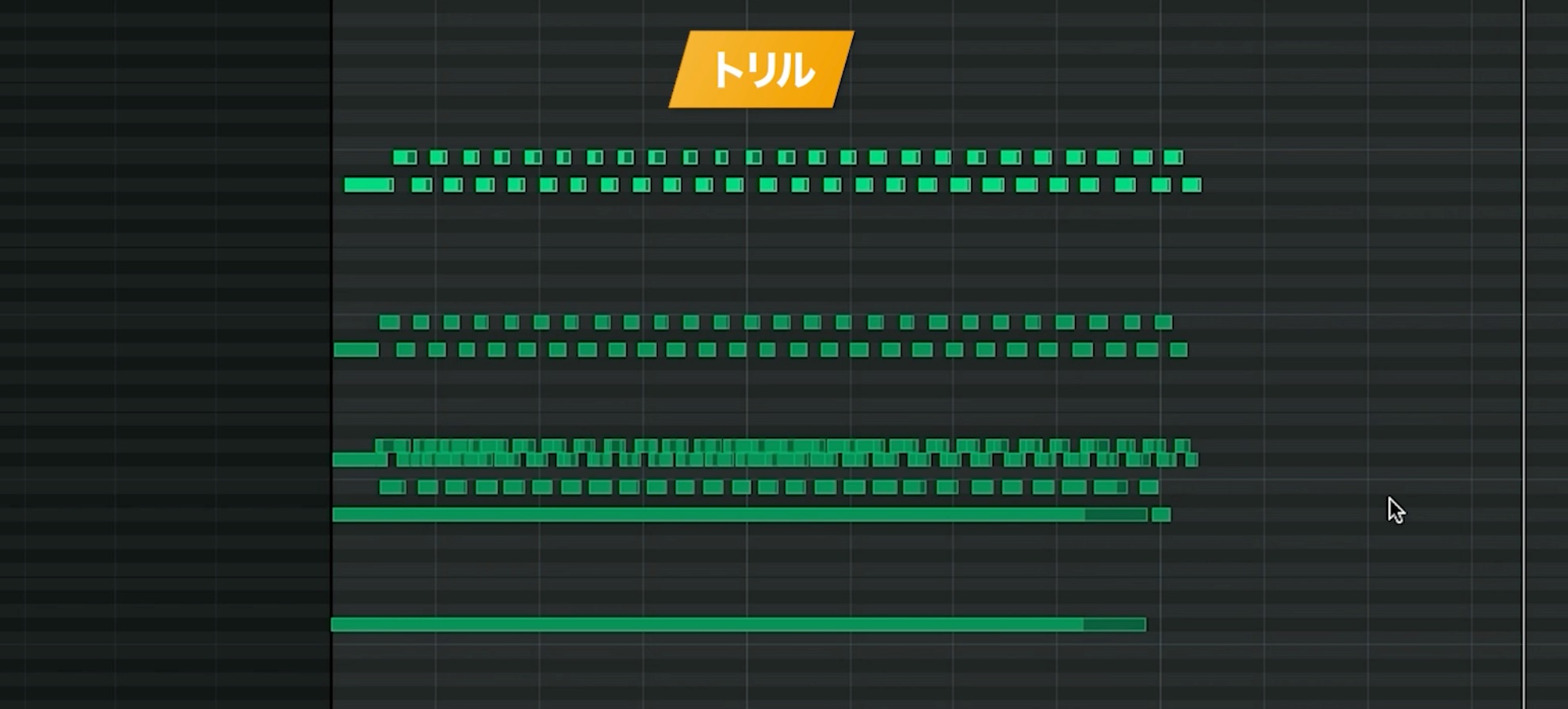

木管楽器の奏法をトリルに変えて、盛り上がりを演出。

高域を足すことを目的にボイシングも最適化しています。

併せて、ハープによる定番奏法グリッサンドを加えて、より華やかさを加えています。

「添削前」

「添削後」

リズミカルな変拍子パート

リズムを立たせることが重要なパートに添削のメスを入れていきます。

まず気になったのがリバーブの深さです。

オーケストラはホールリバーブという先入観が強いが既に音源自体にリバーブが適用されたものも多く、この適用量には注意が必要です。

ここでは敢えてリバーブを適用しない判断を行いました。

変拍子の面白さを出したい時は少し極端な位がちょうど良いです。

打ち込みのベロシティを使い、パーカッションとベースにアクセントを加えました。

サウンドがまとまり躍動感が生まれることを感じていただけるはずです!

「添削前」

「添削後」

印象的な木管アンサンブル

最後は楽曲中の場面切り替えでも大切な役割を担っている木管アンサンブルパートです。

美しく独立した声部で内声はアイディア抜群ですが、お互いの動きを邪魔してしまい雑味を感じる部分が多いように思えます。

耳だけではなく、ピアノロールで動きを確認する癖をつけると、より気づきが多くなるはずです。

全てのノートを動かすのではなく、どこかが動いている時は他はステイさせるなど、ノートの動きにも注意してみましょう。

これは基本テクニックであり、オーケストレーションの技術の最重要ポイントとなります。

「添削前」

「添削後」

記事の担当 侘美 秀俊/Hidetoshi Takumi

武蔵野音楽大学卒業、映画/ドラマのサウンドトラック制作を中心に、数多くの音楽書を執筆。

オーケストレーションや、管弦楽器のアンサンブル作品も多い。初心者にやさしい「リズム早見表」がSNSで話題に。

北海道作曲家協会 理事/日本作曲家協議会 会員/大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻 特任准教授。

近年では、テレビ東京系列ドラマ「捨ててよ、安達さん。」「シジュウカラ」の音楽を担当するなど多方面で活躍中。

☟☟著書/作品は下記リンクから☟☟