Omnisphere 2 使い方【Spectrasonics】

14,000以上のプリセットを備えた超高音質シンセサイザー

「Omnisphere 2」は、様々な楽器/演奏/効果音をサンプリングされた製品で、そのプリセット数は14,000以上。

ジャンルを問わず、超高音質な楽曲制作を楽しむことができます。

また、人気のハードウェアシンセをモデリングした内蔵DSPオシレータも400種搭載しており、サンプルベース(PCM)、アナログ・モデリング、FMシンセシス、ウェーブテーブルほか、古今東西のあらゆるサウンドを再現可能な正にモンスターソフトシンセです。

本記事では、Omnisphere 2の使い方について解説していきます。

Omnisphere 2 動画 : Patch Browser

Patch Browserの概要

左側に備わっている「PATCH BROWSER」よりプリセットを探すことができます。

各検索項目は複合させることが可能となっています。

1.Spectrasonics製品より絞り込みを行うことができます。

2.キーワードを打ち込むことで検索を行います。

3.楽器タイプ、ジャンルなどから検索を行います。4つのタブを右クリックすることで、その項目を変更することも可能です。

4.上記の検索結果が表示され、クリックで音色が読み込まれます。

「鍵アイコン」をクリックすることで、音色を読み込む際に変更されるパラメーターを制限することができます。

アルペジエーターなどの設定を残し、他プのリセットで試すなどに便利です。

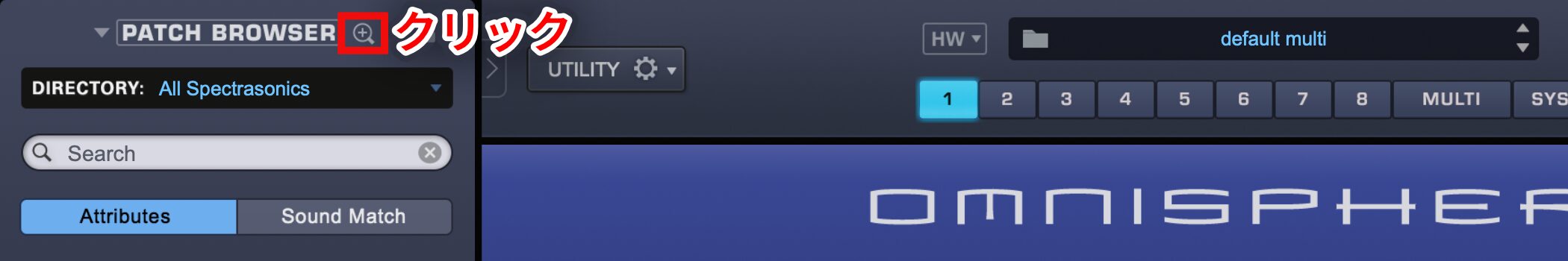

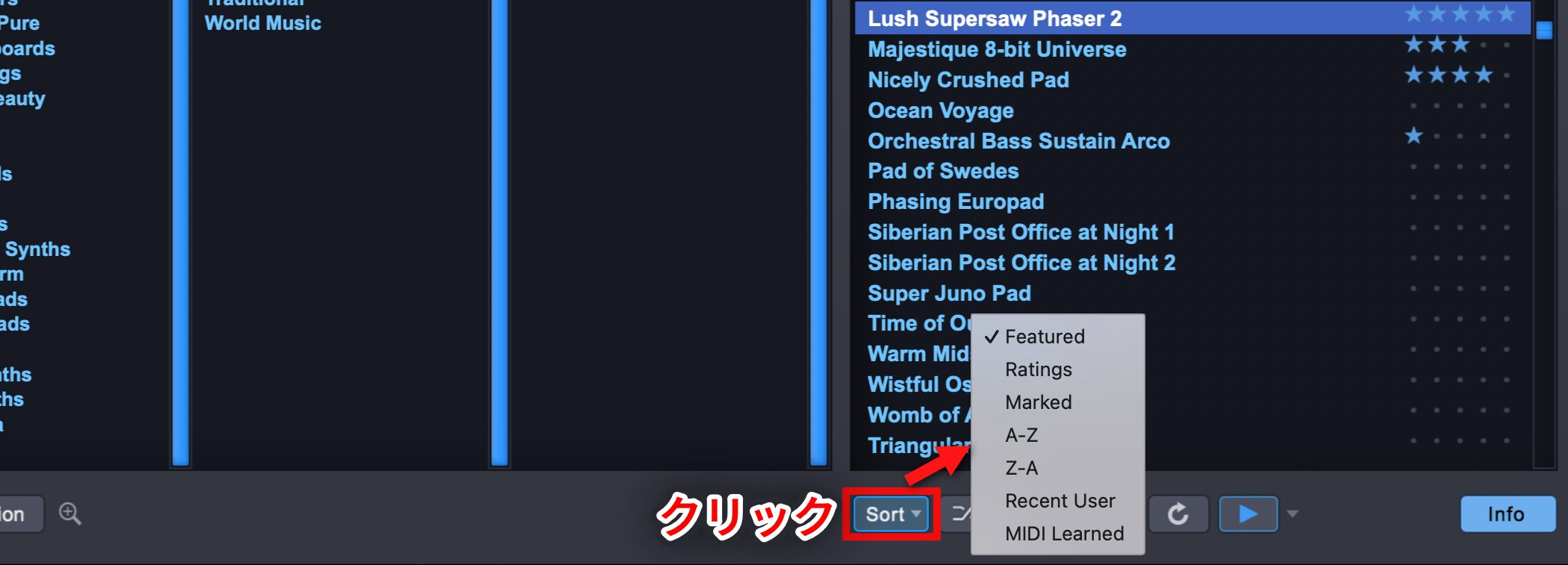

拡張Patch Browserの概要

「虫眼鏡アイコン」をクリックすると、拡張ブラウザへアクセスすることができます。

検索概要は先ほどのブラウザとほぼ同様になりますが、お気に入りの音色に対し「星」をつけることができます。

ブラウザ下部分の「Sort」をクリックすると、表示されるメニューの内容に基づいて並び替えを行うことが可能です。

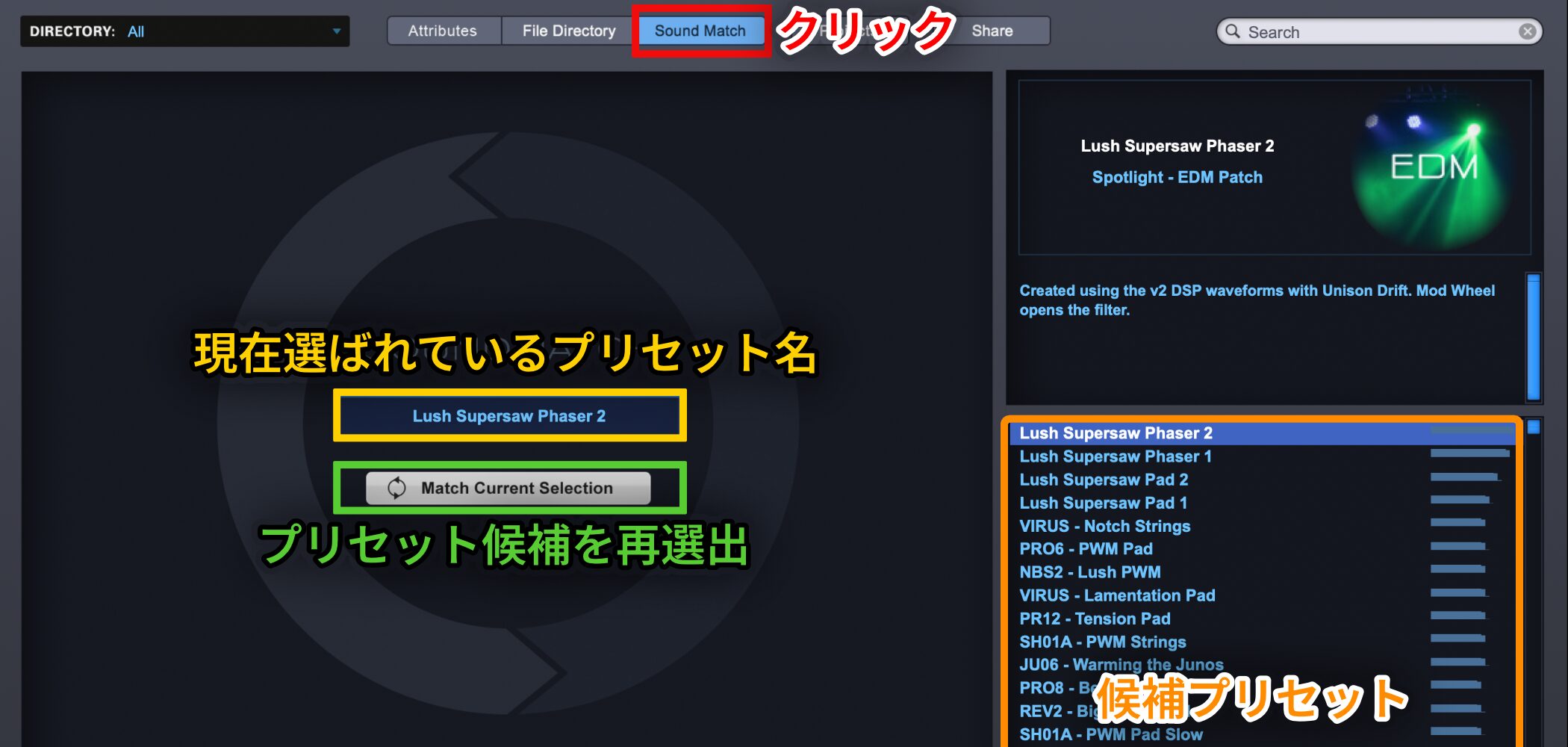

Sound Matchの概要

「Sound Match」を使用することで、現在読み込んでいる音色に似た傾向のプリセットを探すことができます。

「Sound Match」をクリックするだけで、その候補が右側に表示されます。

プリセット名の下に配置されている「Match Current Selection」を押すと、選択中のプリセットに対しての候補を再選出することができます。

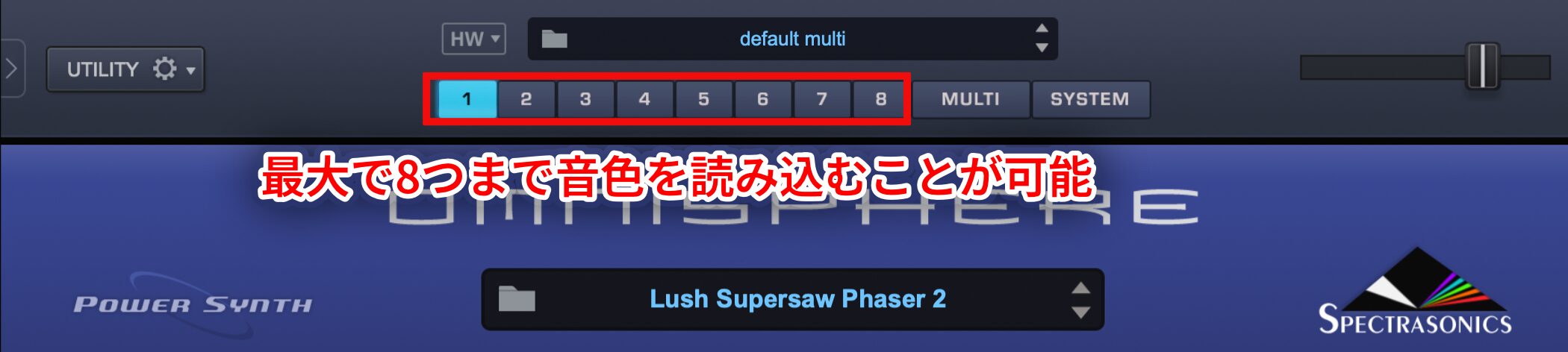

最大で8つまでの音色を読み込むことができ、DAW上ではMIDIチャンネルで管理を行います。

シンセサイザーセクション

プリセット管理に続き、内部のシンセサイザーセクションの解説を進めていきます。

サンプルベースが大きく注目される当製品ですが、シンセサイザーセクションも非常に強力かつ充実しています。

Omnisphere 2 動画 : 音色エディット機能〜SYNTH編〜

シンセサイザーモードへ切り替える

シンセサイザー波形を使用するには、「A〜D」のセクションを選択した後に「SYNTH」を選択します。

※「Omnisphere」は「A〜D」の4つのセクションを組み合わせることができます

波形部分をクリックすることで、様々なタイプのウェーブフォームを選択できます。

有名なハードシンセモデルの波形が再現されているものが多数存在します。

この部分のスライダーを調整し、更に音質をカスタマイズすることができます。

波形に様々な効果を与える

前項で指定した波形に対し、様々な効果を与えることができます。

「OSCILATOR」の右側に配置されている「虫眼鏡アイコン」をクリックします。

UNISON

選択した波形を複数重ねることで、サウンドに厚みを出すことができます。

1.DEPTH : 波形を重ねる数を指定します。

2.SPREAD : サウンドをステレオに広げます。

3.OCTAVE: オクターブを重ね、ユニゾン効果を出します。

4.DETUNE : ピッチをわずかにズラしサウンドに厚みを持たせます。

5.位相を合わせることで、サウンドの輪郭を調整します。

6.ANALOG : サウンドに揺らぎを与えることができます。半分を越えるまでは位相をランダムにし、半分を越えるとピッチがランダムとなります。

7.DRIFT : 発音の途中や発音する度にピッチが変わります。

HARMONIA

最大4つまでの音程を重ね、ハーモニーを演奏させることができます。

1.オンオフを切り替えます。

2.音程の音量を指定します。

3.音程の定位を指定します。

4.音程を半音単位で指定します。

5.わずかにピッチをズラし厚みを持たせます。

6.重なる音程の波形を個別に選択することができます。

用意したオーディオ素材をシンセとして使用する

次に、Omnisphere 2の目玉機能「グラニュラーセクション」について解説を進めていきます。

自ら用意したオーディオ素材を取り込み、その素材を活かしたサウンドメイキングが可能です。

Omnisphere 2 動画 : 音色エディット機能〜SAMPLE & GRANULAR編〜

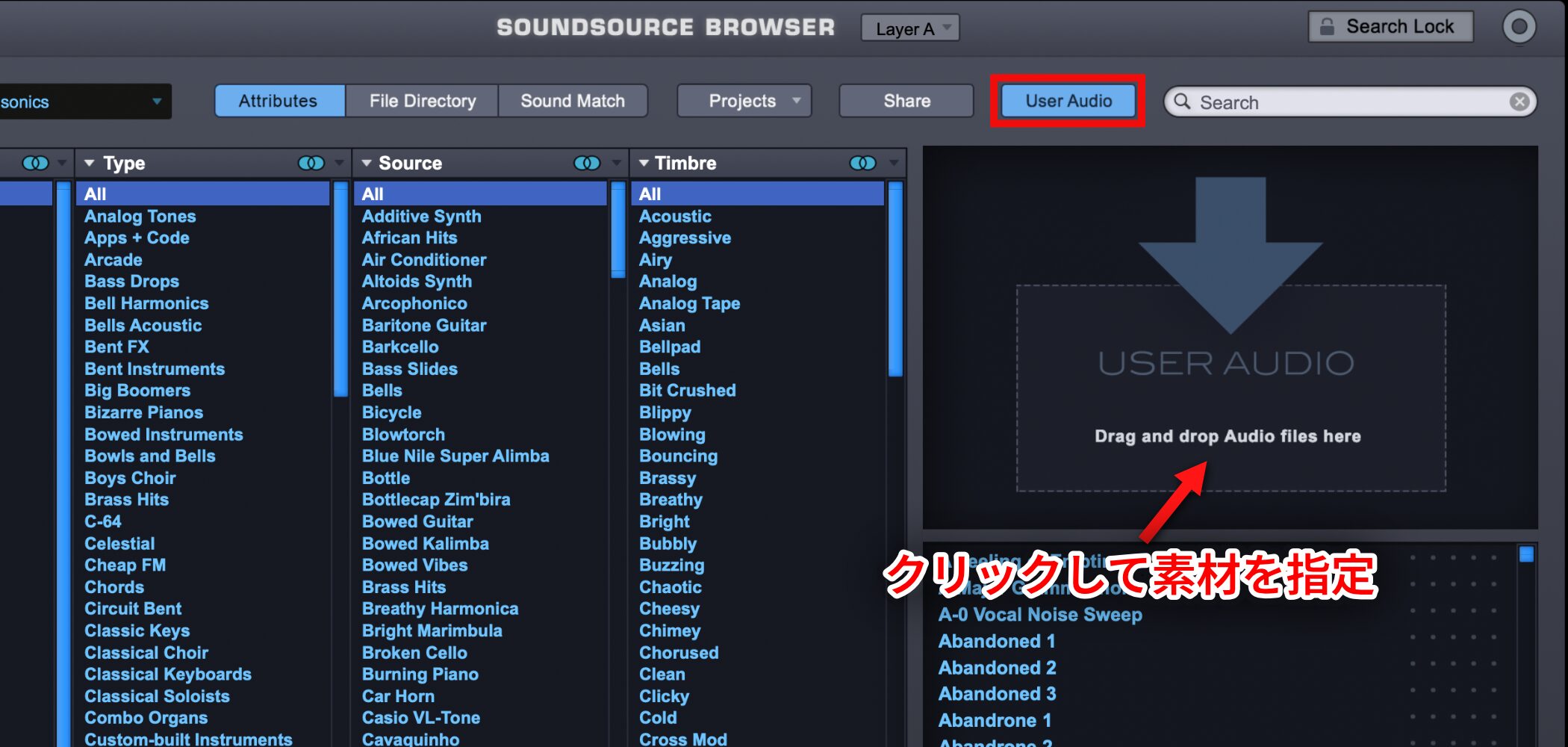

オーディオ素材の取り込み方法

「SAMPLE」タブをクリックし、フォルダアイコンもしくは中央の画面をクリックすると、サウンドブラウズ画面が開きます。

サウンドブラウズ画面より「User Audio」を選択し、その下のウィンドウをクリックすることで、オーディオ素材を読み込むことができます。

読み込んだ段階で素材が鍵盤に配置され、サンプラーのような音程変化を得ることができます。

前項で解説を行ったエディット画面から「GRAN」を選択し、電源をオンにします。

グラニュラーのモード

「SPEED/POSTION」から素材の再生形式を指定し、波形下のスライダーで詳細を調整します。

- SPEED : グラニュラーによって分割された素材の再生速度を調整するモードです。

スライダーが左〜中央までは、素材を引き延ばされ、中央〜右までは、素材を逆再生します。 - POSITION : 素材の中の場所を指定し、グラニュラー効果を得ることができます。

その場所をスライダーで指定します。

各パラメーター

1.GRAIN DEPTH : GRAINの数を増やしサウンドに複雑性を与えます。

2.INTENSITY : GRAINの細かさを決定します。サウンドに強烈なウネリを与えます。

3.SMOOTHING : GRAIN同士の繋がりを滑らかにします。

4.SPRED : 左右の広がりを調整します。

5.DETUNING : サウンドの音程をズラし厚みを与えます。

1.PITCH GRAINS : 上記、DETUNINGよりも更に強い音程変化を加えます。

2.INTERVAL : 音程の変化単位を指定します。

3.GLAIDING : 音程の変化を滑らかにすることができます。

4.DERECTION : ピッチの移動方向を指定します。(PITCH GRAINSが0の時は効果が得られません)

5.DMODE : 音程変化のニュアンスを決定します。

ハードシンセとの連携も!アップデートで追加された機能

Omnisphere 2は、リリースからかなりの時間が経過していますが、バージョンアップを重ねる度に、数多くの魅力的な機能が追加されています。

特にユニークな発想が取り入れられた「ハードウェア・シンセ・インテグレーション」はOmnisphereユーザー必見の機能です!

最後に、アップデートで追加された機能を中心に、実際にサウンドを作成しながら概要や使い方を解説します。

Omnisphere 2 動画 : ハードウェア・シンセ・インテグレーション

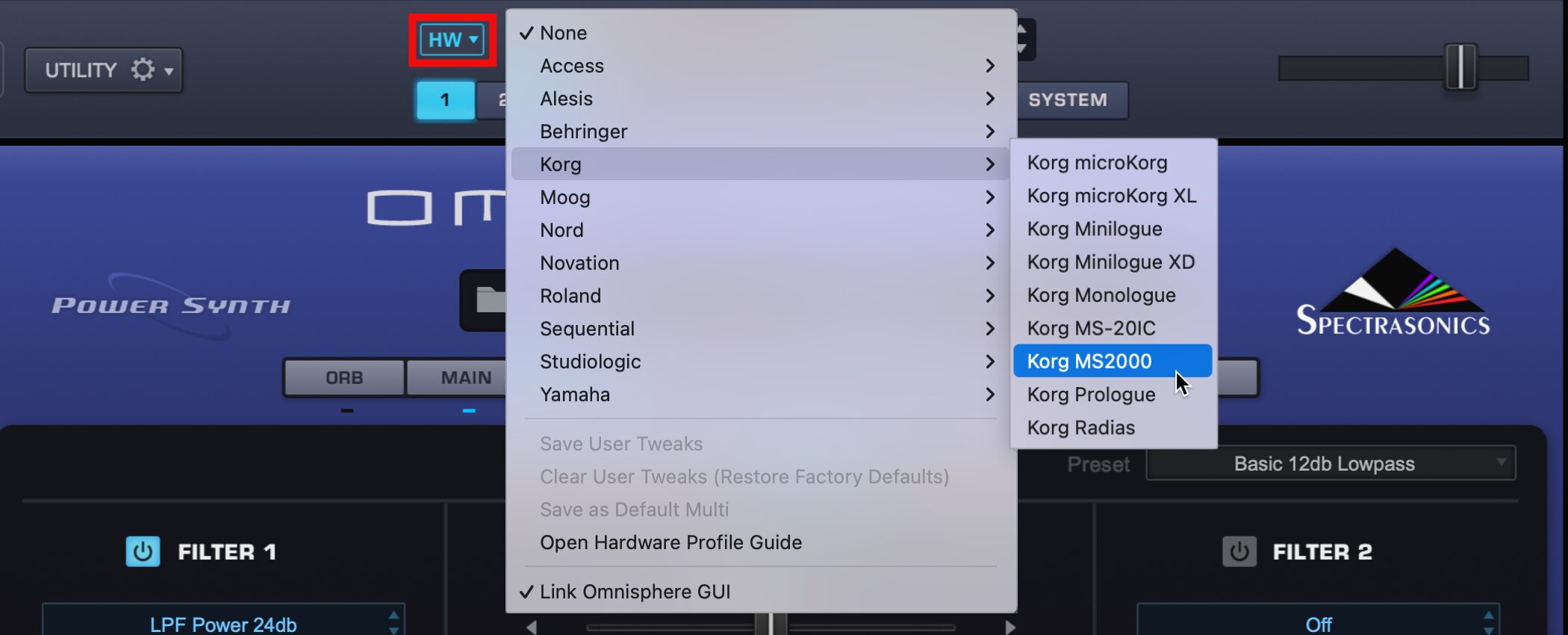

ハードウェア・シンセ・インテグレーションを使用する

Omnisphereには人気のハードウェアシンセサイザーの波形・フィルターなどがエミュレートされたプリセットが搭載されています。

これをハードウェア本体からコントロールできるというユニークな機能が「ハードウェア・シンセ・インテグレーション」です。

この機能のポイントは、サウンドはOmnisphereにより出力され、ハードウェアシンセはあくまでコントローラーとして使用するという点です。

実機のノブやボタンを動かすと、その設定が瞬時にOmnisphereに反映されます。

対応している製品や設定方法は下記のリンクより確認できます。

お使いのシンセサイザー設定に準じてセットアップを行った後、「HW」から該当のモデルを選択するだけです。

また、Omnisphereにサウンドが収録されているということは、実機を持っていなくてもこれらサウンドを使用できることを意味します。

人気のハードウェアシンセのサウンドをすぐに楽曲へ取り入れていくことが可能です。

エミュレートされたサウンドに対し、Omnisphere独自の機能やサウンドエディットを加えることができるという点が当機能の最大の強みです。

無限とも言えるサウンドバリエーションを体験することができます。

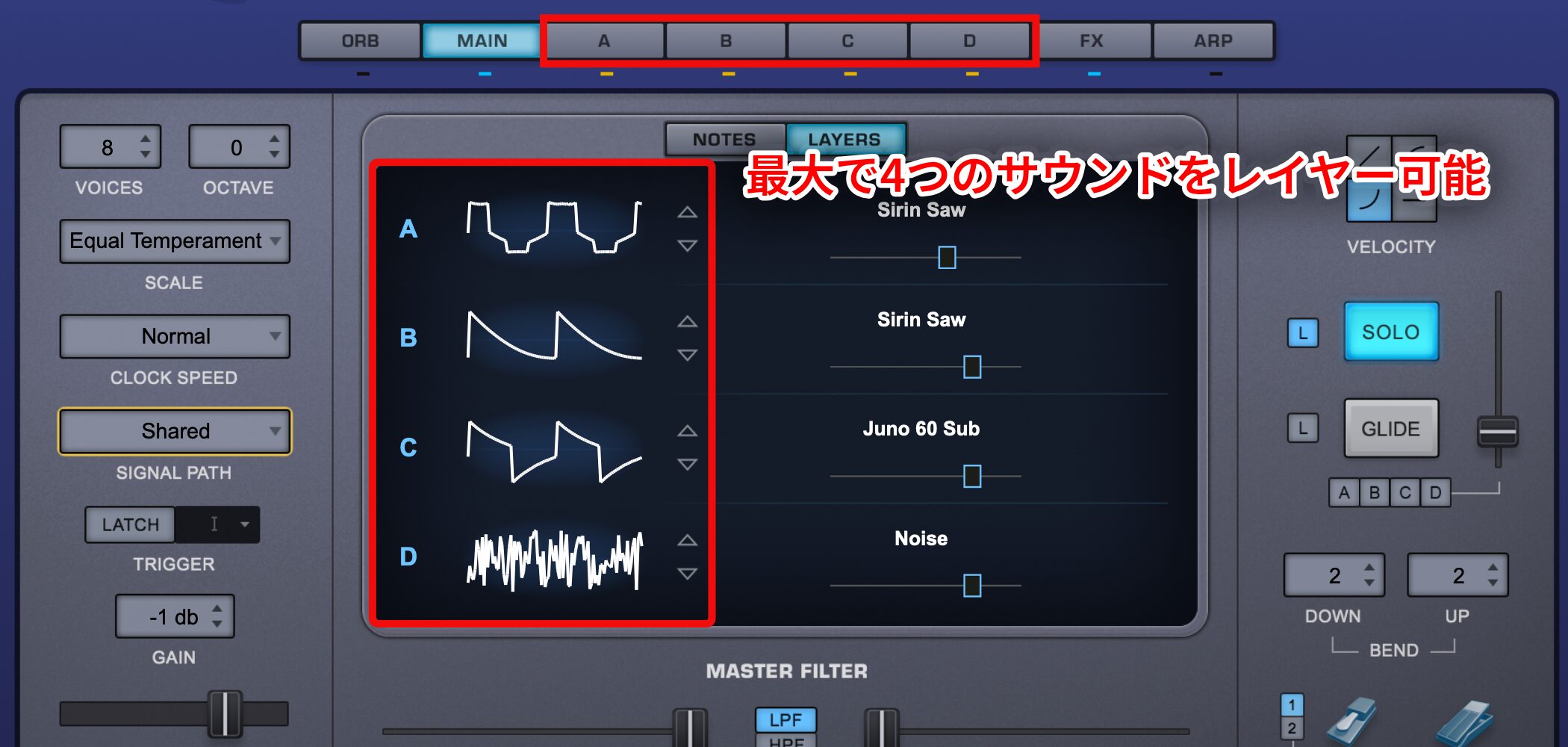

4レイヤーのサウンドエディットに対応

バージョンアップによってオシレーター数が拡張され最大で4つのサウンドをレイヤーすることが可能になっています。

もちろん、各セクションを個別にエディットできます。

より複雑な響きを持つサウンド、効果音の作成など、サウンドメイキングの幅が大きく広がりますね。

LFO/エンベロープの適用

パラメーターに動きを与えるLFO/エンベロープなどのモジュレーターの数や種類も増加しています。

今まで以上に柔軟なサウンド作りに期待できます。

これらモジュレーターは目的のパラメーターを右クリックして表示される「Modulate」からも素早く割り当てが行えます。

アルペジエイターのコントロール

バージョンアップに合わせてアルペジエイターも大きな進化を遂げています。

操作性・サウンドともに、今まで使用してきたアルペジエイターの中でもトップクラスの性能を誇ると感じました。

アルペジオのプリセットも豊富に用意されていますので、即戦力として楽曲に取り入れていくことができます。

各ノートの上部に配置された部分をクリックすることで、様々な演奏効果を与えることができます。

- Transpose : 演奏されるピッチを半音単位で移調します。

- Slide : ピッチの推移を滑らかにするグライド効果を与えます。

- Chords : MIDIで入力されている和音を演奏します。(ボイシング/オクターブ設定が可能)

- Hi-Low : 演奏されるピッチの最低音/最高音を指定します。

- Step Dividers : ノートを分割して演奏します。

- Strum : ギターのストローク奏法をシミュレートします。

これらを組み合わせることで、より複雑で豊かなフレーズ表現が行えます。

プリセットの切り替えに便利なSound Lock機能

プリセットを切り替える際に、アルペジエイターの設定やエフェクト設定を引き継ぎたいということも多々あります。

この際に便利な機能が「Sound Lock」です。

引き継ぎを行いたい項目を事前に指定しておくことで、プリセットを変更した際にも設定した項目が維持されるため、より効率的にプリセットを選出することが可能になります。

いかがでしたでしょうか?

発売から時間が経過したOmnisphere2ですが、現在も進化は続いています。

追加されている項目も実用的なものばかりで、人気ソフトシンセの座はまだまだ続きそうですね。

是非これらの機能を活用して楽曲制作を行ってみてください!

- CATEGORY:

- ソフトシンセ_使用法