Future Bassの作り方 1. ジャンル概要とドラムトラックの作成

音楽ジャンル Future Bassとは?

初めまして。関西を中心に音楽活動を行っております、角出と申します。

今回、Future Bassの作り方/サウンドメイキング等に関して記事を書かせて頂くことになりました。

初めてで少し緊張していますが、宜しくお願い致します!

近年世界的に流行し、日本でもクラブなどで頻繁にプレイされているEDMですが、その後登場し現在特に注目されている音楽ジャンルの一つに「フューチャーベース(Future Bass)」というものがあります。

当コーナーではFuture Bassの音楽的特徴をご紹介したうえで、その要点を押えながらそのトラックメイキングの一例をご紹介していきます。

Future Bassの音楽的な特徴としてはEDMやダブステップ(Dubstep)の流れをくむものがとても多く、以下のような点が挙げられます。

- 1_BPMは概ね70~90未満程度

- 2_スネアはほぼ2拍4拍のシンプルな構成となっており、フィルの際はEDMで見られるアレンジのものが多い。

キックはDubstepをより複雑にしたような配置になっており、裏の拍を多用する。 - 3_楽曲は大きく分けて2部構成の繰り返しになっている。

他のジャンルで例えて「メロ」と「サビ」とした場合、「サビ」の部分でベースとバッキングのシンセが非常に特徴的に使用される(Future Bassを特徴づける部分。要点)。 - 4_ベース、バッキング/リードシンセともに、プラグインシンセに多く見られる「倍音構成が複雑で派手な音色」が使用される場合が多い。

- 5_アレンジ上、ピッチコントロールしたヴォーカルチョップなどもよく使用される。

EDMやDubstep同様、キックを使用したサイドチェインも頻繁に使用される。

制作ソフトについて

当講座で使用していく制作ソフトは下記です。

DAWが異なる場合でも制作の考え方は同様となります。

- DAW : Ableton LIVE

- DRUM : Native Instruents BATTERY 4

- BASS/LEAD/BAKING : Native Instruents Razor(当講座で解説を進めていきます)

ドラムの打ち込み/サウンドメイキングについて

それでは実際に作業に取り掛かりましょう!

今回は上記③にあたる「メロ」4小節から「サビ」4小節に移る、計8小節を制作します。

①にならい、BPMは”80″としました。

ドラムパターンは「メロ(1)」2小節、「メロ(2)」2小節、「サビ」4小節(2小節を2回繰り返し)の3パターンに分割して制作します。

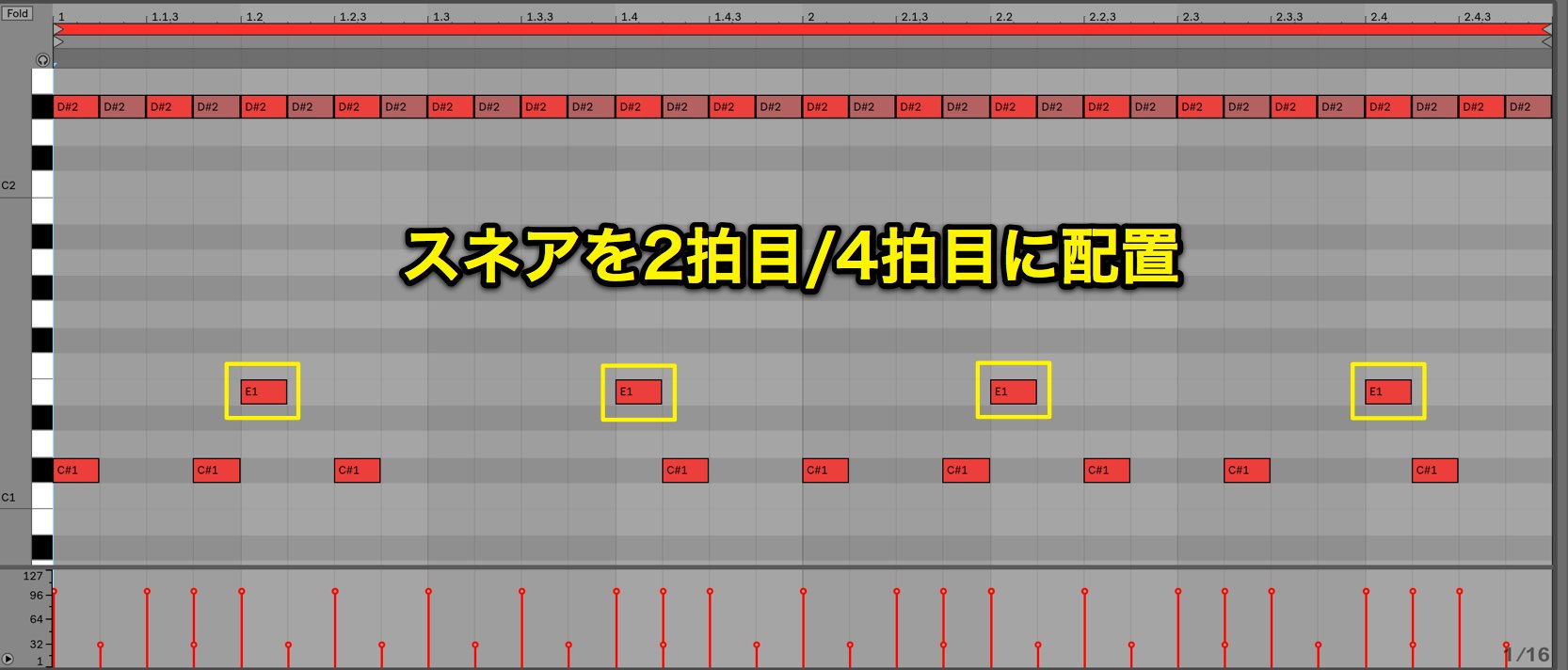

まずパターンは「メロ(1)」は以下の画像のように打ち込みました。

- C♯1 : Kick

- E1 : Snare

- D♯2 : Clap(ここではハイハットの役割として使用しています)

これにBattery 4の音色を割り当てていきます。

BATTERY 4の音色は、プリセットの音を使用します。

左上の”Lirary”タブから順番に”Factory”→”Kits”→”Drums”を選択し、下の一覧から”Arena Kit”を選択(クリック)します。

各キットの特徴を確認していきましょう。

まずはキックからです。

②にならい、16分裏に対して意識的にノートを配置しました。

これで16分の細かいニュアンスが出てきます。

次にスネアです。

これも②に従ってオーソドックスな2拍4拍目に配置しました。

最後はクラップです。

ここではハイハットの役割として使用しています。

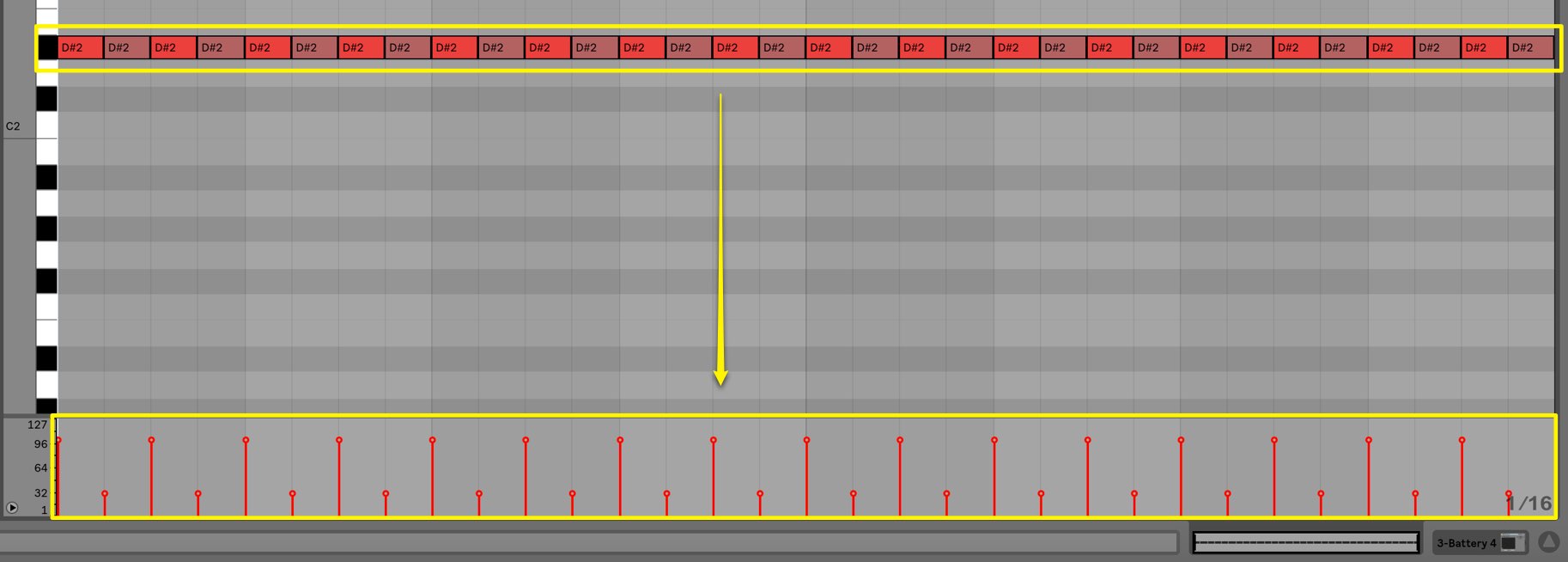

このように16分音符で打ち込み、うるさくならないように、16分裏のベロシティを弱くして隠し味程度に留めています。

また、”Arena Kit”のプリセットの場合、ディレイとリバーブがかかっています。

音色的なキレを出す意味で、二つのパラメータ共にゼロにしてしまいましょう。

これで「メロ(1)」の2小節ができました。

サウンドを確認してみましょう。

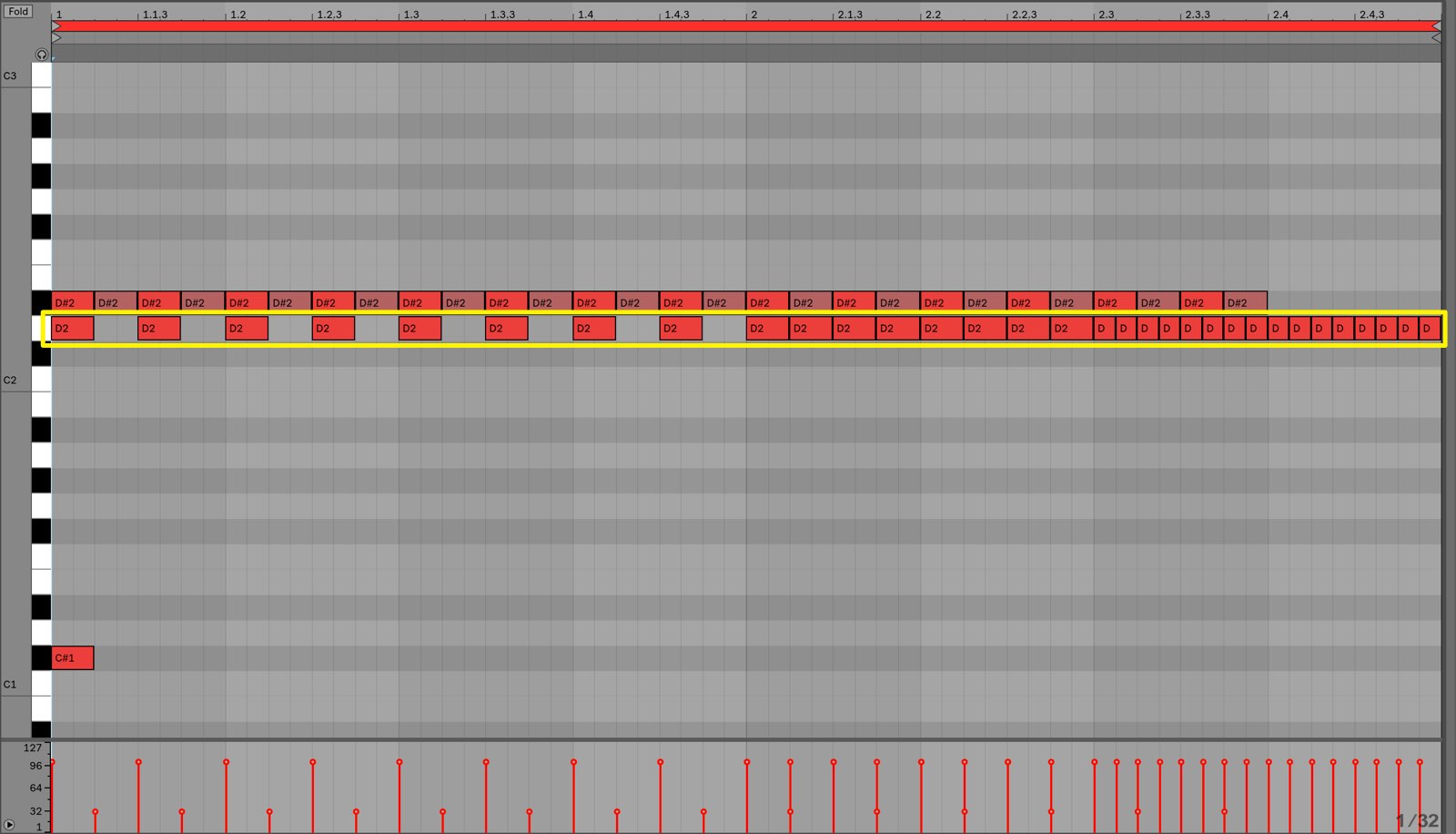

つづいて「メロ(2)」の2小節を打ち込んでいきます。

ここは「サビ」手前のフィルの部分なので、キット内のスネアの中でもピッチが高めの音”D2(Snare Arena 3)”を選びました。後半は32分音符の連打を打ち込んでいます。

最後に「サビ」4小節(2小節を2回繰り返し)です。

「これぞFuture Bass!」といった、ずっしりとしたイメージを持たせるために、前半よりピッチが低めのキック”C#2(Kick Arena 4)”を使用しているのがポイントです。

また、スネアと同じタイミングでライド”G3(Ride Arena 2)”を足しました。

これは特に決まったアレンジではないので、色々試してみても良いかもしれません。

クラップ”D#2(Clap Arena 2)”と同様、ディレイとリバーブのパラメータは”-Inf dB”としています。

画像は2小節分を表示しています。

以上、BPMや楽曲の構成、ドラムの特徴を記した①~③までの項目を確認しました。

ドラムの音選びのコツ

今回はBATTERYの中にある”Arena Kit”を使用しました。

ドラムの音色は、派手なものよりは、ある程度シンセやベースを目立たせられるようなシンプルなものが良いと思います。

ただ、あまりシンプル過ぎると目立たなくなるため、ある程度低音から高音までレンジがあるようなものが良いでしょう。

ドラムマシンので例えると、TR-909系の音に近いものがよく使用されます。

また、スネアにはカウベルのような音色を混ぜたり、リバーブを効かせるようなサウンドメイキングも多く聞かれます。

909系のドラムキットに707系のカウベルを使用してみてもよいでしょう。

以下、909系ドラムとカウベルを使った例です。

上記と同様に909のキットプリセットを読み込みます。

Battery 4は「Samples」から使用したいサウンドを個別で選択することができます。

サウンドを読み込むには目的のセルへドラッグ&ドロップするだけです。

サウンドの長さを調整することで、タイトなノリを与えることができます。

リバーブを適用して奥行きを追加しておきましょう。

各パートのボリューム調整を少し行い、以下のようなサウンドで制作してみました。

今回はFuture Bassというジャンルの概要と、ドラムの打ち込み、またその音選びのコツについてご説明させて頂きました。

ドラム音源はBATTERY 4を使用しました。

しかし先ほどもご説明させて頂いたように、909系/707系のドラムサンプルがあればこのジャンルに適したサウンドメイキングが比較的容易かと思いますので、ぜひ試してみてください。

次回はベースパートのサウンドメイキングについてご説明させて頂きます。

ご覧頂き、有難うございました。

記事作成者

角出拓生(Kadode Takumi)

大阪出身のトラックメイカー/VJ/オーディオビジュアルアーティスト。

高校時代、カセットテープとMDを用いたノイズ/テープコラージュの楽曲を制作していたことをきっかけに音楽の世界へ。

その後大学院で建築音響工学を専攻する傍ら、音楽活動ではアシッドハウス/アンビエント/ブレイクコア等の影響を受けダンスミュージックの制作を始める。

ライブでは主に音と映像の連携/融合をモチーフにした「オーディオヴィジュアル」を軸とした表現を展開。

REAKTORやpure data、TouchDesignerなど自身でプログラミングしたソフトウェアを用いる。

REAKTORファンサイト”Native Instruments REAKTOR Users Japan(www.niru.jp)”管理人。

サイト:http://stereotypeone.com/

このような記事も読まれています

Progressive Houseの作り方

ここでは人気のEDM_プロフレッシブハウスの制作ノウハウを解説していきます。

カスタマイズに特化したBattery 4

自ら作成、用意したサンプルを取り込み、様々な編集が可能なリズム音源。プリセットも充実しており、エレクロサウンドにとても向いています。

EDM Snare ピッチコントロール

スネアが早くなっていき、ピッチも上がるというEDM定番手法を解説していきます。

Drop Kickの作り方 Massive

EDMでは定番のドロップキックをMassiveで作成していきます。OSCの組み合わせによるサウンドメイキングにご注目ください。

EDM ハイハットの打ち込みテクニック

ハットを左右に分けて配置することで、様々なグルーブ感を演出することができます。その一例を解説していきます。