【初心者向け】ベースが変われば楽曲が激変!プロの打ち込みテクニック

ベース打ち込みのポイントをベーシストが解説

アレンジにおいてベースのラインやリズムは重要な要素の一つと言われていますが、「演奏経験がないため中々上手く打ち込むことができない」という方も多いようです。

今回はヨルシカさんの人気楽曲「ただ君に晴れ」という楽曲を参考として、ロック・ポップス系のベースライン作りや、生演奏のようなリアリティを打ち込みで表現する方法を解説していきます。

プロのベース打ち込みテクニック動画

◆ギター担当 : 伊藤 和馬

ベースラインを作る基本

ベースラインはジャンルや楽曲によっても様々なパターンがありますが、まずはベースラインを作る上で最も基本となるポイントを確認しておきましょう。

ピッチの基本について

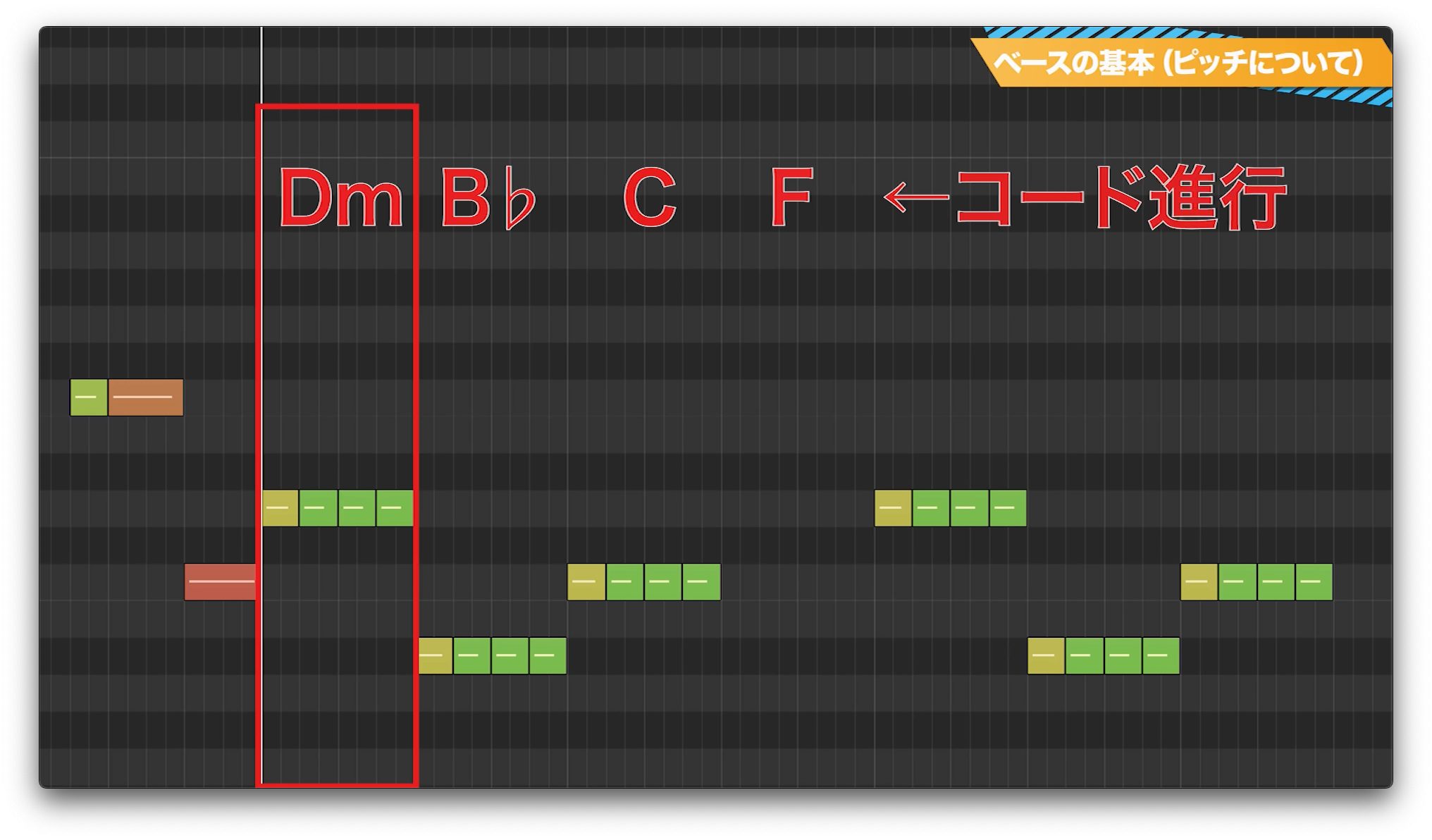

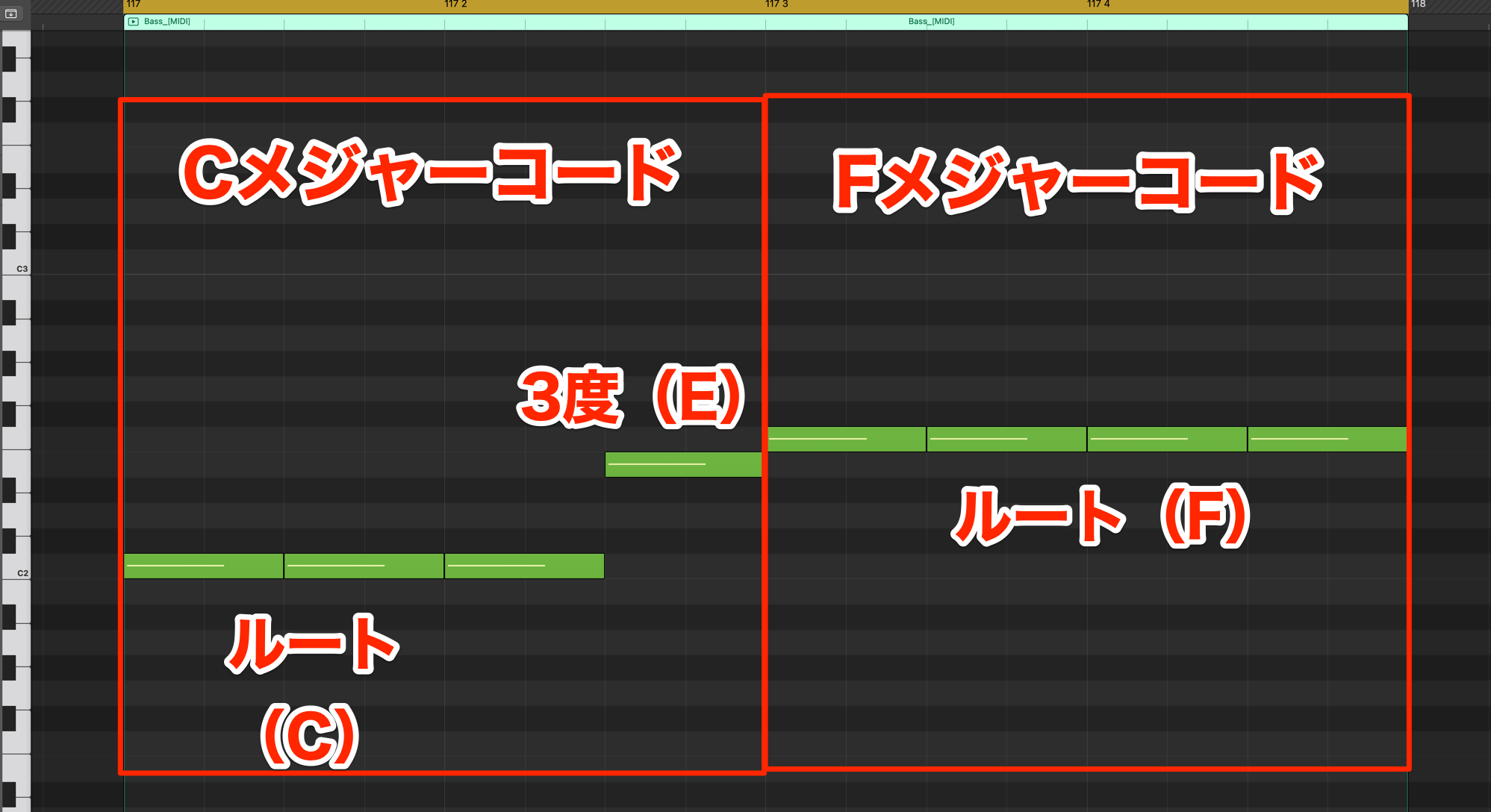

ベースが演奏しているピッチにおいて、最も基本となるのがコード(和音)のルート(根音)を演奏する事になります。

コードのルートとは、例えば「C」コードの場合は「ド」、「Fm」コードの場合は「ファ」となり、このアルファベット部分を演奏するとラインが安定します。

こちらは参考楽曲のサビ部分のベースラインですが、各コードのルートのみを演奏していることがわかります。

▶︎ルート弾きによるベースライン

このようなベースラインを【ルート弾き】と呼び、8分のリズムで勢いを感じさせることができる定番のパターンです。

またコードのルートをベースがしっかりと支えることにより、楽曲全体に安定感を与えることができます。

リズムの基本について

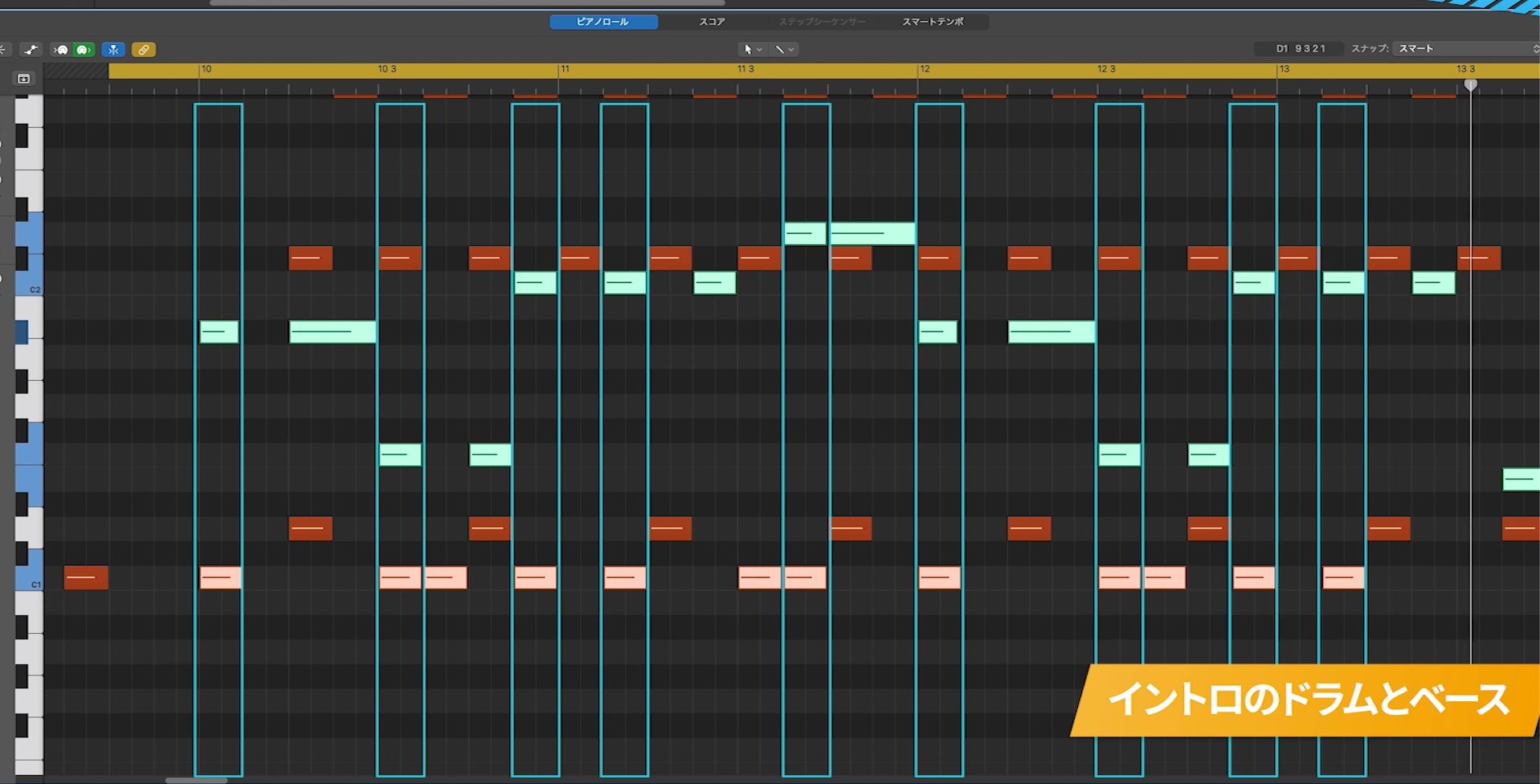

ベースはドラムと併せてリズム隊とも呼ばれ、楽曲のリズムの骨組みを支える役割があります。

その中でもバスドラム(キック)とのコンビネーションは、同じ低音パートとして関係性が深いため、ベースラインはキックのリズムを意識して作ることが重要です。

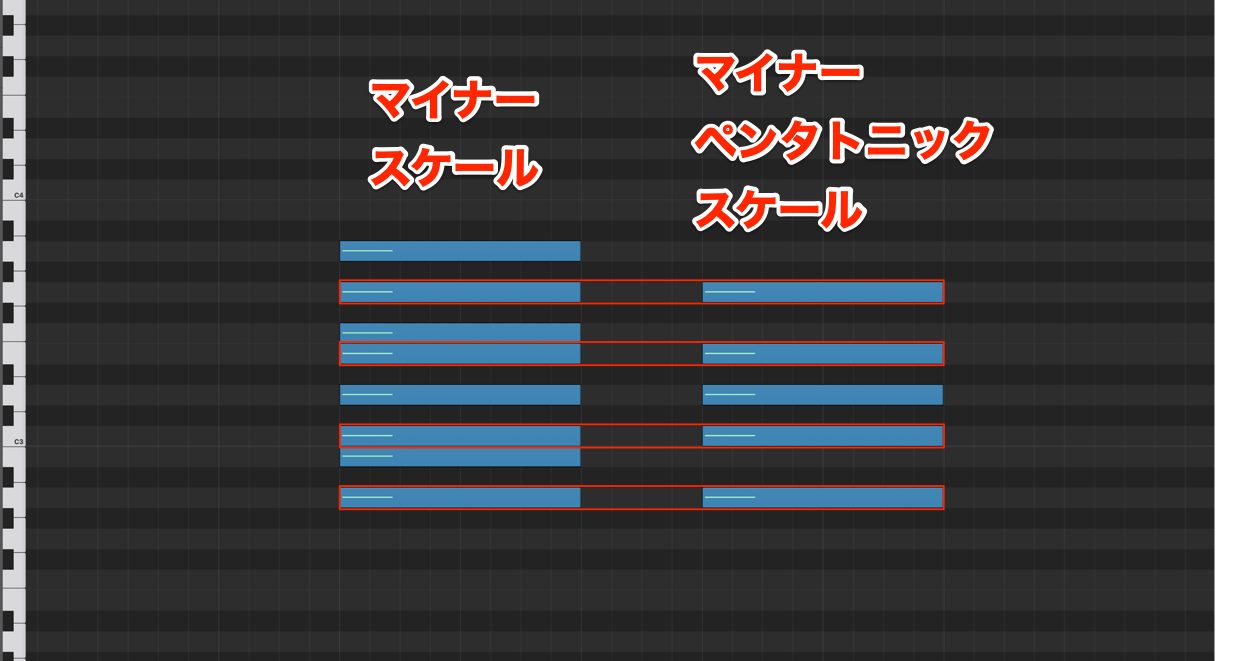

参考音源のAメロを見てみると、枠で囲われている箇所でキックとベースが同じタイミングで演奏されています。

全てのキックに対してベースを重ねなければいけないというわけではなく、低音のアクセントが欲しい部分で重ねることで、リズムにメリハリをつけることができます。

ルート以外のピッチの動かし方

前述のルート弾きだけでもベースラインを成立させることができますが、 ルート以外のピッチを使用することでベースラインに彩りを加えることができます。

ここでは特にベースラインを作る際に使用されるルート以外のピッチについて解説します。

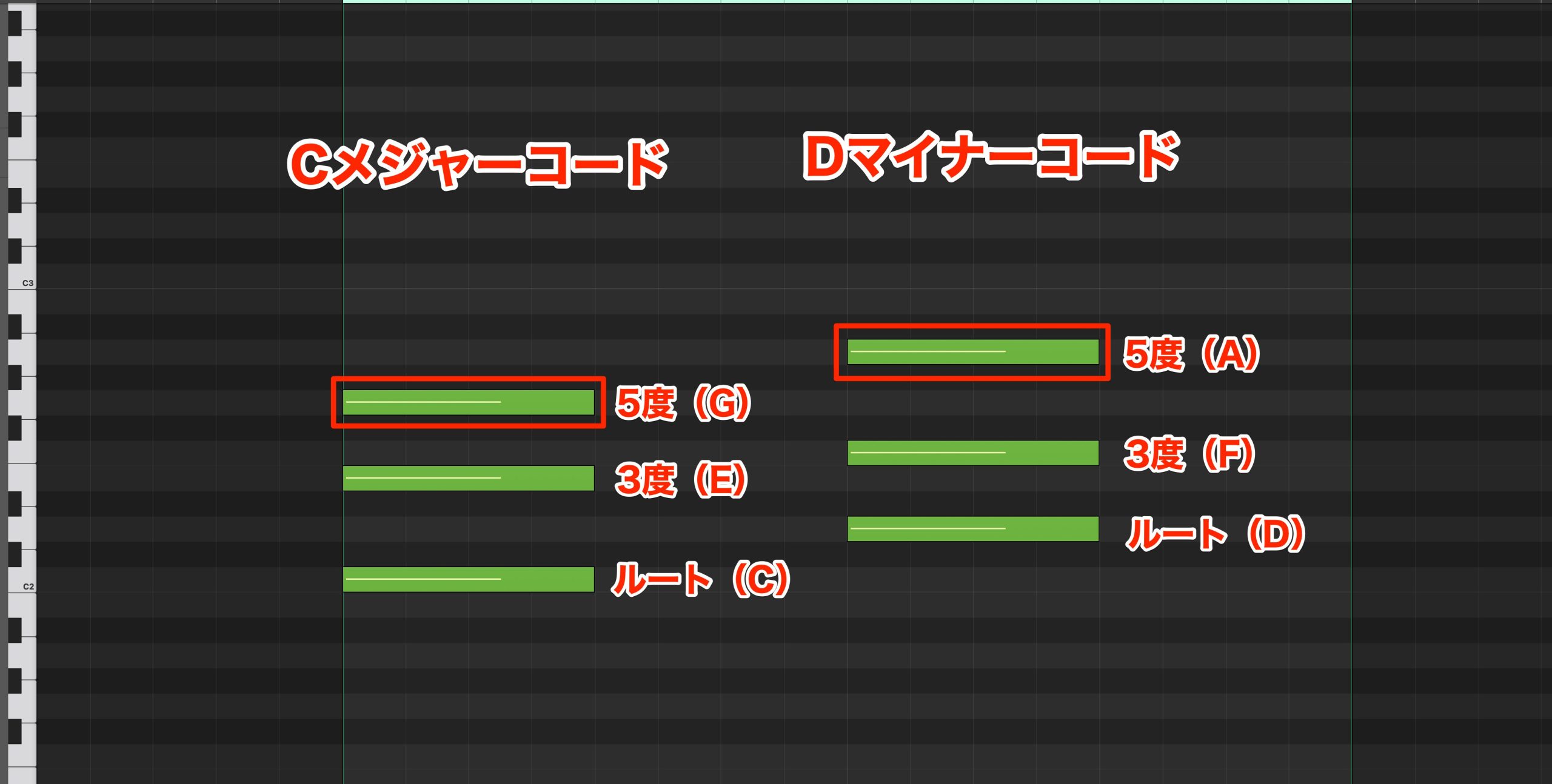

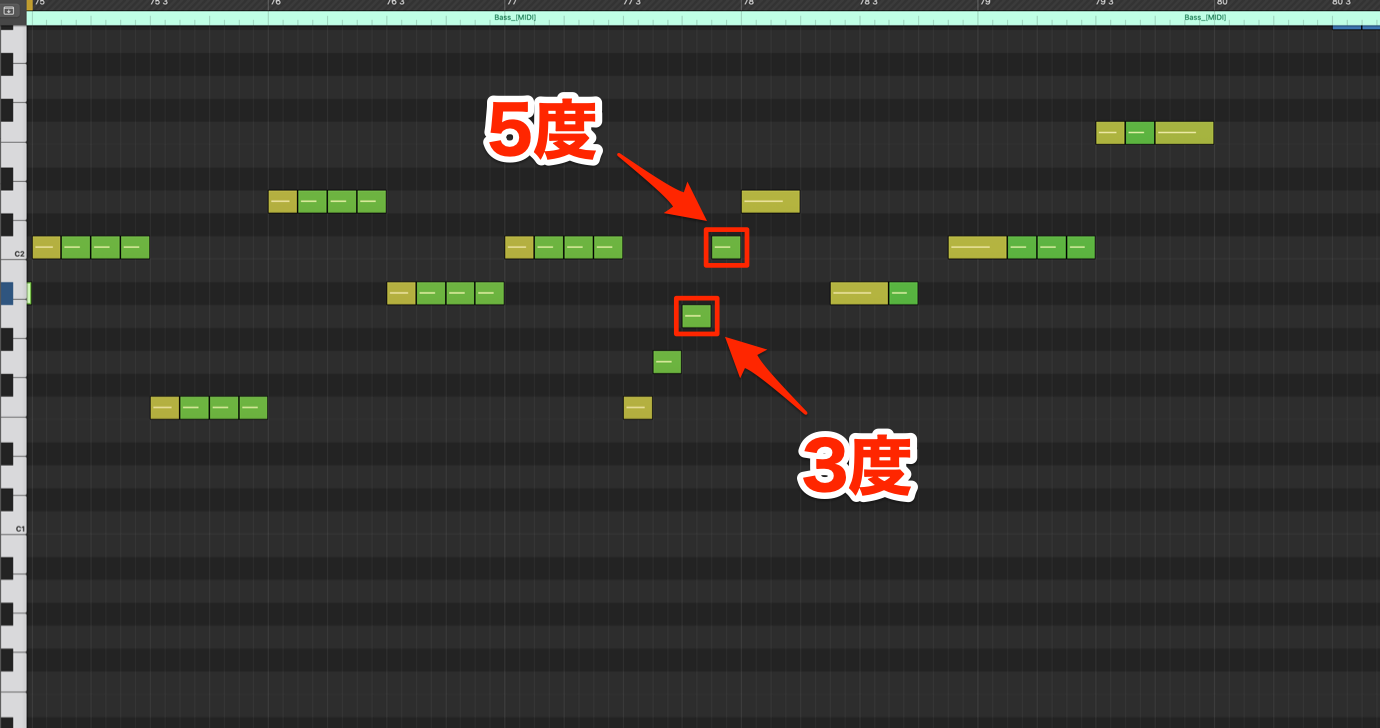

コードの5度の音を使用する

ベースラインを動かす際に最も使いやすいのが【コードの5度】の音です。

メジャーコード、マイナーコードであれば、ルートから見て完全5度上の音がコードの5度となります。

Cメジャーコードであれば【G】の音、Dマイナーコードであれば【A】の音が5度の音となります。

5度の音はコードチェンジの頭以外ではどこでも用いることができますが、まずはコードの繋ぎに使ってみるといいでしょう。

コードチェンジの際に、5度の音を挟むことでルートからルートへと滑らかに繋げています。

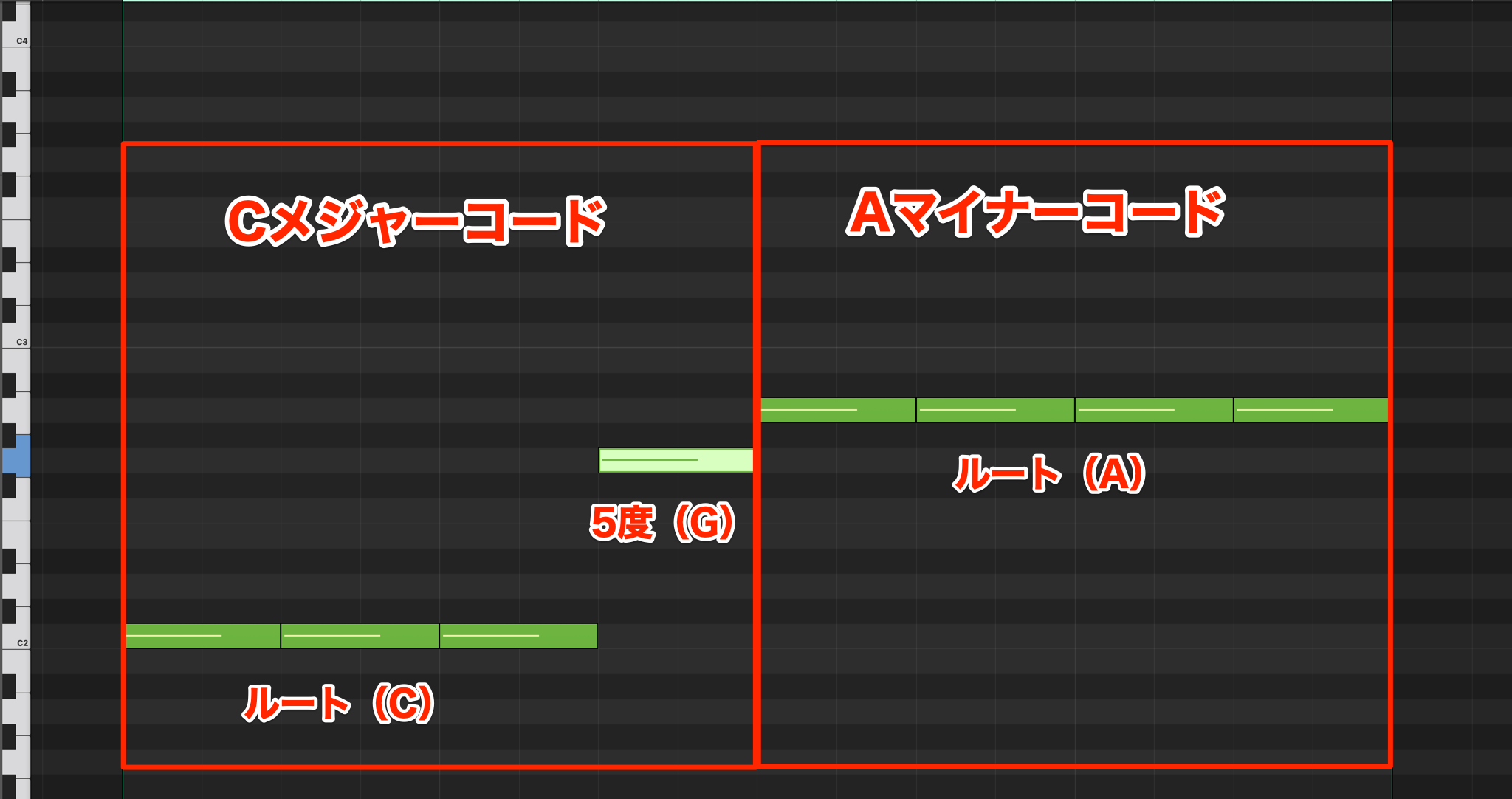

コードの3度の音を使用する

コードの5度の音の次に使用しやすいのは、3度の音です。

メジャーコードの場合はルートから【長3度】上の音、マイナーコードの場合はルートから【短3度】上の音となり、コードが明るいか暗いかを決定づける音になります。

そのため、ベースで

コードの雰囲気を表現したい際に有効です。

コード進行によっては、5度と同じように次のルートに対してスムーズに繋ぐ役割を持たせることもできます。

参考楽曲でもこのように5度や3度の音を使い、ルートからルートへと滑らかに繋げている場面があります。

▶︎3度、5度を使用してベースラインを滑らかにつなげたフレーズ

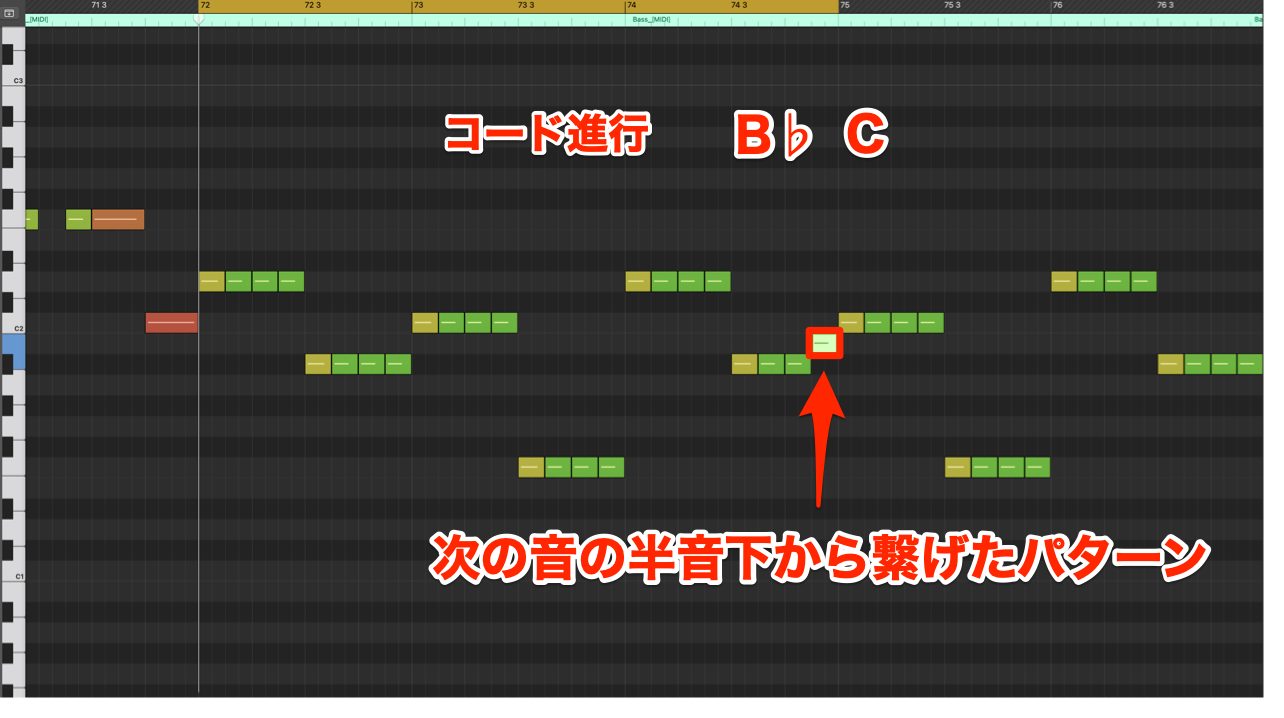

クロマチックアプローチを使用する

滑らかにピッチを繋げる方法として、 【クロマチックアプローチ】というテクニックを使用することも効果的です。

クロマチックアプローチとは 、コードが変化する時に、目的の音に対して直前で半音上または半音下の音を使用してフレーズを滑らかに繋ぐことを言います。

上記のようにスケール上に存在しない音を使う場合も多々あり、若干の緊張感を生み出す効果もあります。

ただしクロマチックアプローチのノートは、音価が長いと音が濁ったりコード進行自体を変えてしまう可能性もあるため、短い音価での使用がおすすめです。

メロディアスなフレーズ作りのポイント

前項では主に滑らかなベースラインの作り方を中心に解説しました。

さらに一歩進んだアレンジとして、メロディアスで複雑なフレーズをベースで奏でることもあります。

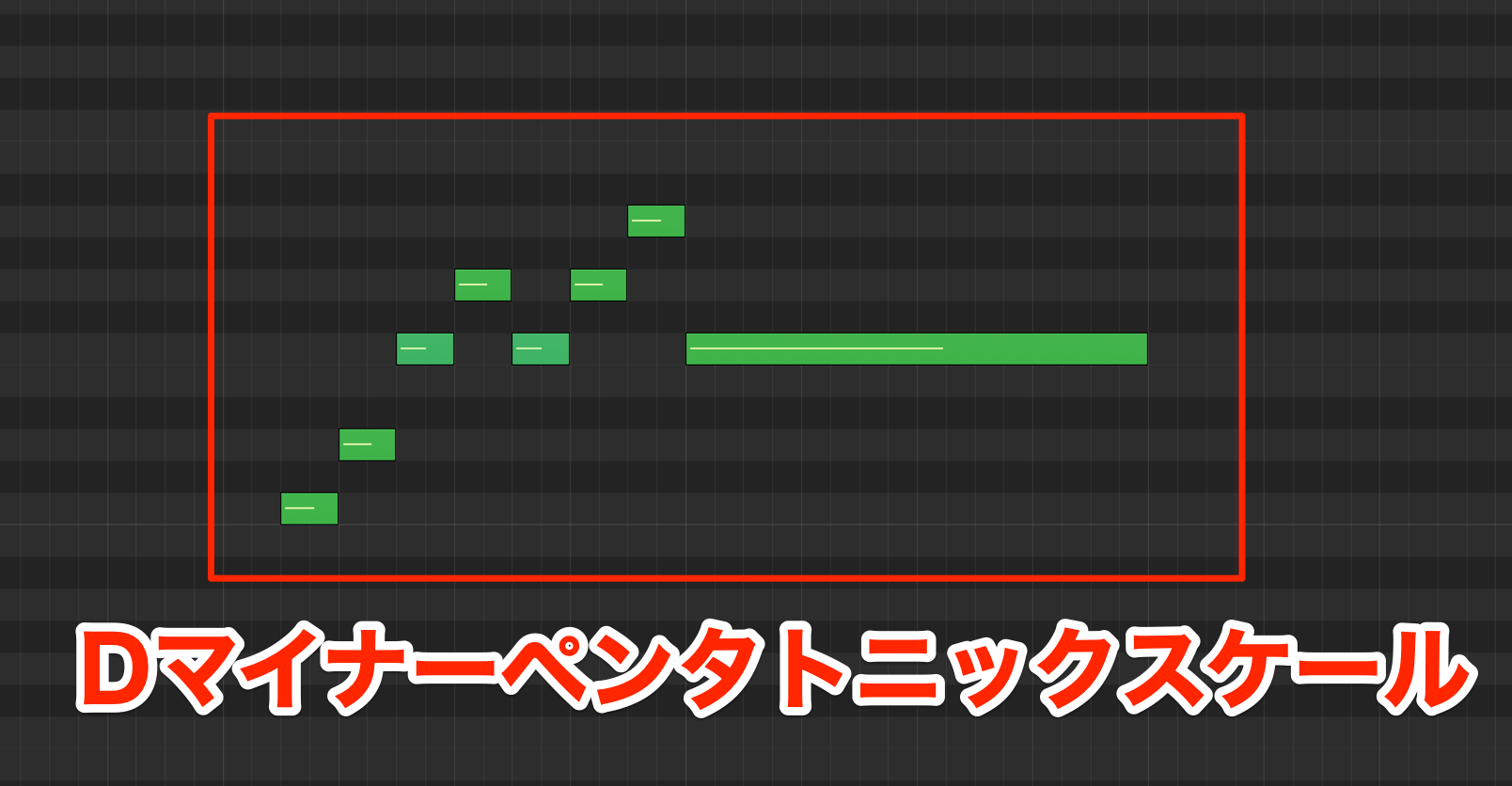

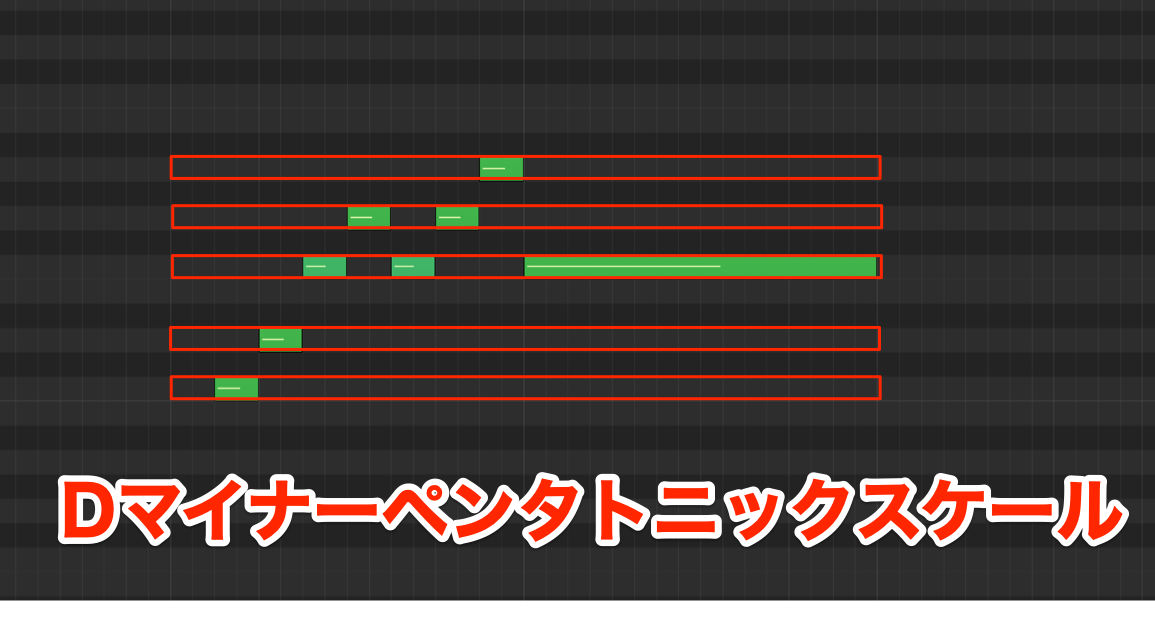

ベースでメロディアスなフレーズを作る上で、頻繁に使われるスケールが【ペンタトニックスケール】です。

このスケールは、”ピックアップフレーズ”と呼ばれる楽曲中でベースが一番目立つ箇所や、ソロフレーズなどでよく用いられます。

参考楽曲でも、2コーラス目のAメロ部分で、ペンタトニックスケールを用いたメロディアスなフレーズが奏でられています。

▶︎ペンタトニックによるフレーズ

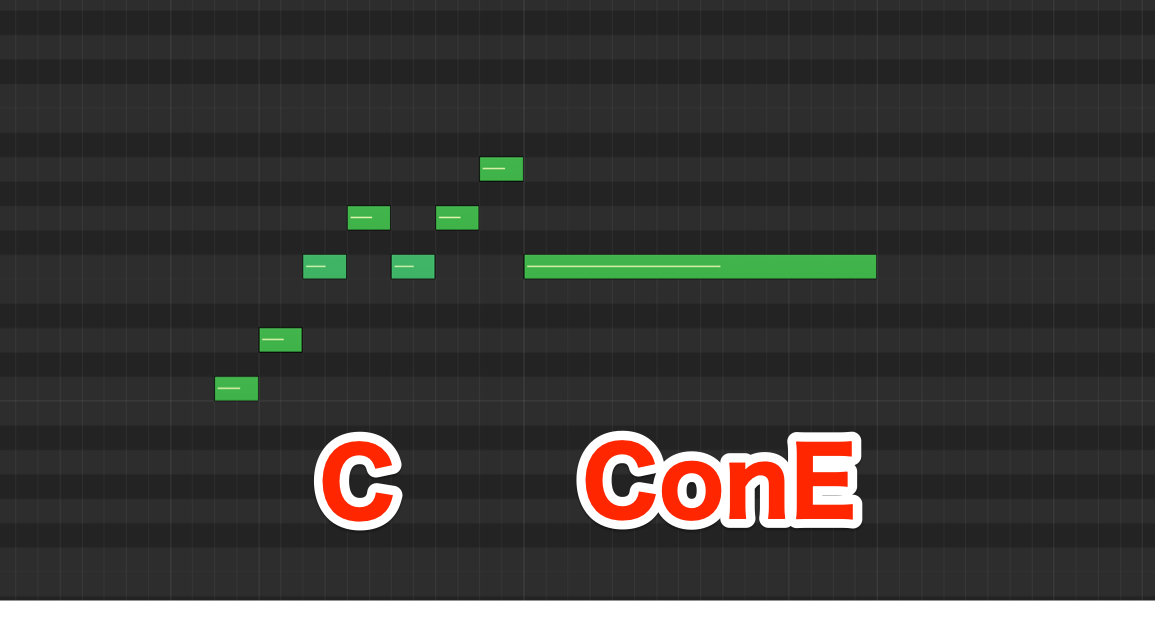

コードがCメジャー、ConEになっている箇所で

楽曲のキーであるDマイナーに対する、Dマイナーペンタトニック(レ・ファ・ソ・ラ・ド)が使用されています。

マイナー/メジャーペンタトニックスケールは、通常のマイナー/メジャースケールから2音省かれ、5音のスケールとなります。そのため、キーに沿ったペンタトニックスケールであれば気軽に使用ができるという特徴があります。

フィルの作り方について

ベースによるフィルインは、他の楽器よりは目立たないながらも、適度に楽曲にメリハリを与えてくれる高等テクニックと言えます。そのため、難易度が高いと感じている方も多いでしょう。

ここでは参考楽曲を例に、フィルインがどのように形作られているかを解説していきます。

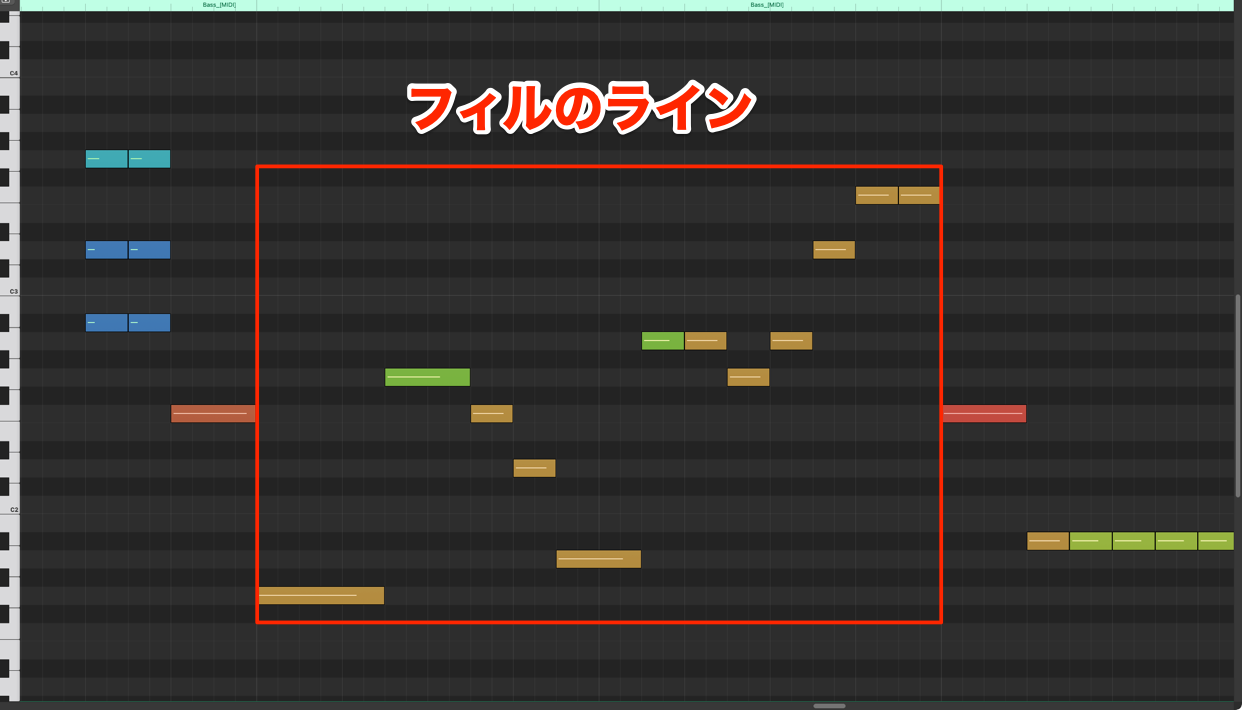

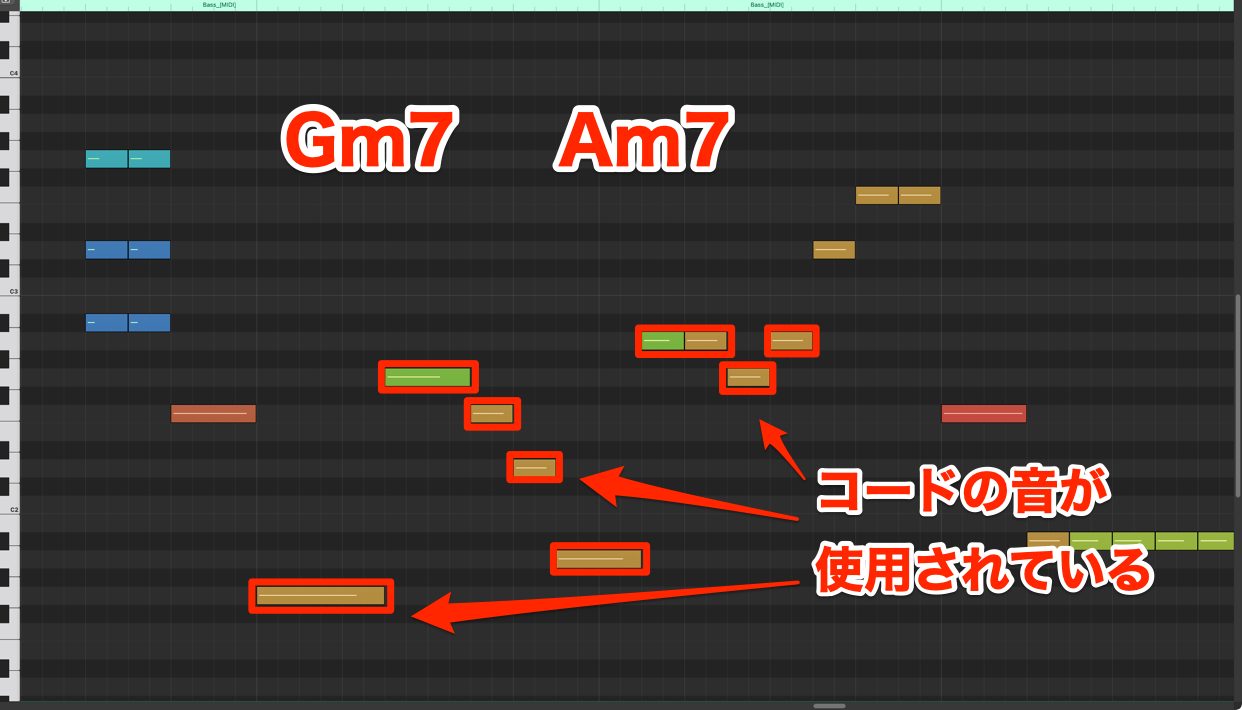

間奏の後半、ベースが最も激しく動いているフィル部分に注目してみると、このようにピッチが大胆に上下しているのがわかります。

▶︎フィルライン

一見すると沢山の音が使用されているため、難しく見えるかもしれませんが、実際にはコードのルート音や♭7thの音など、コード構成音のみで構成されています。

しかしルート音はオクターブ上の音を使用することで、より印象の強い華やかな雰囲気に仕上げられています。

このことから、シンプルな音使いでもピッチを大きく上下にさせることが、派手なベースフィルを作る際の一つのポイントと言えそうです。

前項でご紹介したペンタトニックスケールから派手なベースフィルを作ることもよく行われますので、おすすめです。

MIDIノートを打ち込む際のポイント

生楽器のサウンドを打ち込む際に気をつけておきたいポイントとして、ベロシティ(発音の強さ)や音価(音の長さ)が挙げられます。

ここではベースラインの打ち込みにおけるこの2つのポイントについて解説を進めていきます。

ベロシティについて

ベースは、コンプレッサーやリミッターといったエフェクターで音量や音の粒立ちを揃えることが多いので、強弱表現を行っても効果が出にくい楽器と言えます。

しかし、実際の演奏においては自然と強弱表現が行われており、音源によってはベロシティによって音質が変化するものもあります。よりリアリティの高いベース打ち込みを目指すなら、強弱に変化をつけることをおすすめします。

画像の通りコードごとの先頭ノートや、フレーズの出だしだけ少し強くするだけでも、生演奏っぽいノリを出すことが可能です。

音価(音の長さ)について

ベースはバスドラム(キック)とリンクしてリズムを構成するという内容をお伝えしましたが、そこにはベースがキックの【音価】を表現できるという意味合いが含まれています。

打楽器であるキックには音の長さがないため、リンクして演奏されたベースを伸ばすと、キックが伸びているような印象を与えることができます。

つまり、ベースの音価を伸ばしたり短くしたりすることで、キックだけでは表現できないリズムを構築できると言えます。

基本としてはベースの音価が短くなるとより締まった印象に、長くなるとグルーヴィーな印象になります。

参考楽曲の1コーラスAメロではベースの音価をコントロールし、楽曲のノリを生み出しています。

もしこの二つの音が同じ長さだったとしたらどのように聴こえるのか、聴き比べてみましょう。

▶︎長さを変えない場合

▶︎長さを変えた場合

同じ長さの場合はよりリズムがタイトになる印象ですが、長さが変わることで2つの音に変化が生まれ、リズムのメリハリが感じられますね。

生演奏のベースではさらに細かく音価を調整してノリを生み出しますが、16分音符や8分音符など大まかに長さの違いをつけるだけでも表情豊かなリズムを構築することができます。

リアリティを高めるためのアーティキュレーション

アーティキュレーションとは楽器の演奏技法のことで、ギターやベース、ピアノなどそれぞれに異なる奏法が存在しています。

楽器ごとのアーティキュレーションを取り入れることで、その楽器らしいフレーズやリアリティを表現できるため、是非覚えておきたいポイントです。

エレキベースのアーティキュレーションとして代表的なものは以下の4つです。

- スライド

- ハンマリングオン

- プリングオフ

- ゴーストノート

近年のベース専用音源の多くはこれら全てを表現することが可能です。

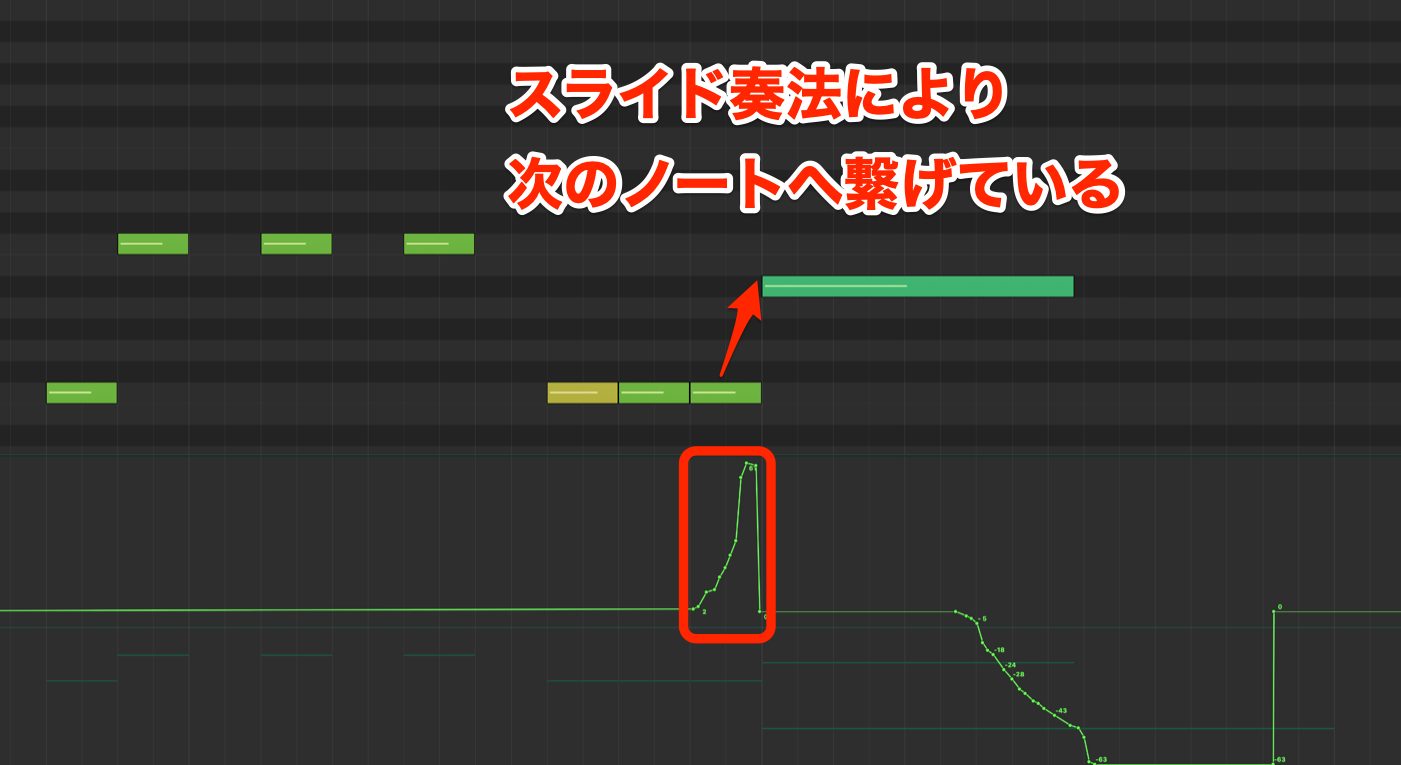

スライド奏法

弦を弾いた後に、指板上をスライドさせピッチを変える奏法ですが、CからDへなど始まりの音と終わりの音が決まっています。

またスライドさせている間で、通過するピッチの音も鳴るという特徴があります。

フレーズに組み込むことでグイグイと引っ張っていくような効果が得られ、音程が大きく離れたノート間のピッチを滑らかに繋ぐこと(ポルタメント)も可能です。

▶︎スライド奏法の演奏例

弦楽器であるベースは、大きなピッチを移動する時に、運指によってはフレットを押さえる左手のポジションを移動させる必要があります。

このように指が届かないピッチの移動を行う場合は、通常手をスライドさせ目的のピッチに到達させることになります。

打ち込みにおいても、スライド奏法を入力して弦楽器らしいリアリティを付加してみましょう。

厳密にベースの運指がわからなくても、大きなピッチの変化に対してスライド奏法を入れてあげるだけで、演奏しているような雰囲気を出すことができます。

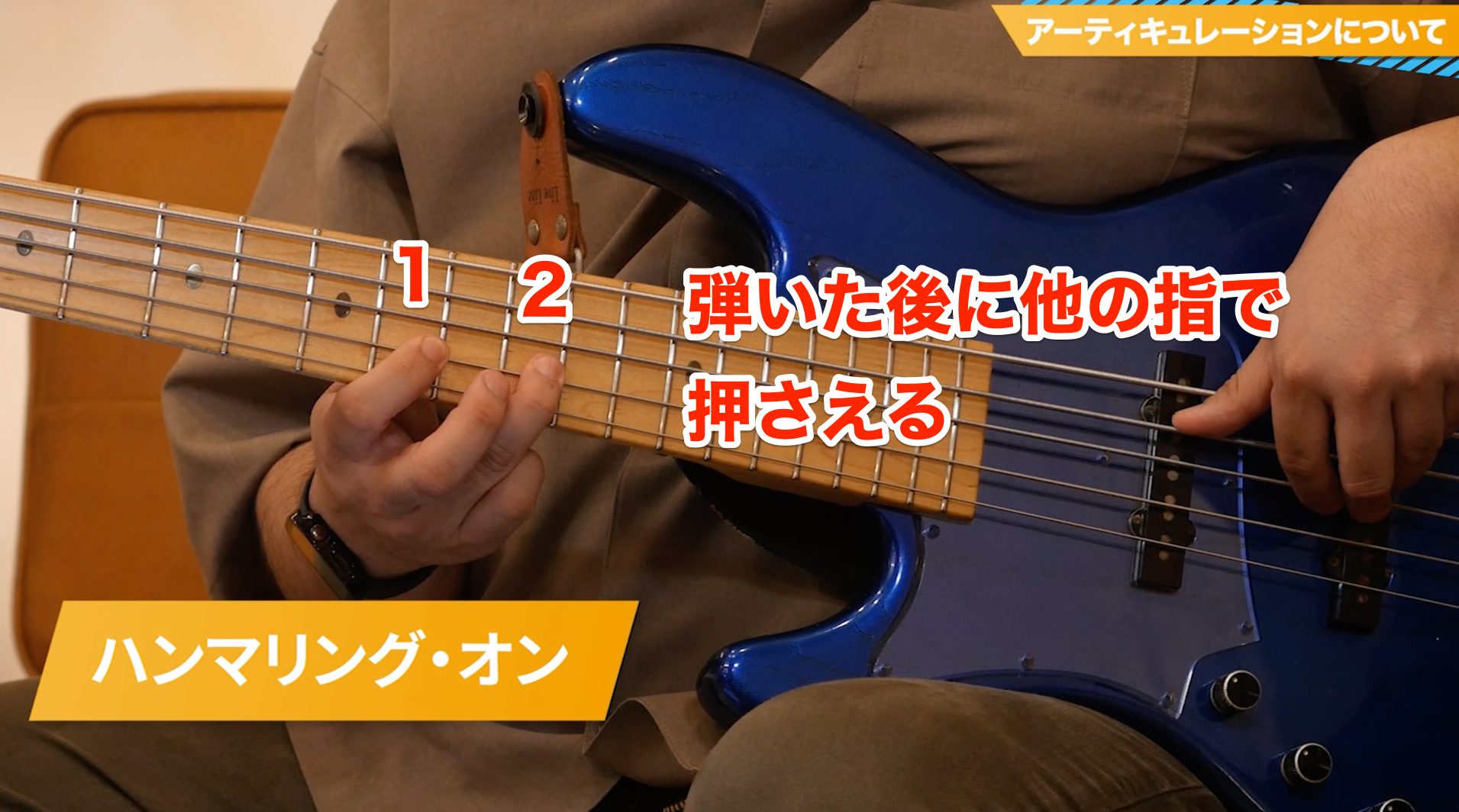

ハンマリング・オン

ある音を出した後に、弦を押さえている手の別の指で近くのフレットを叩き、ピッチを変える奏法です。

▶︎ハンマリング・オンの演奏例

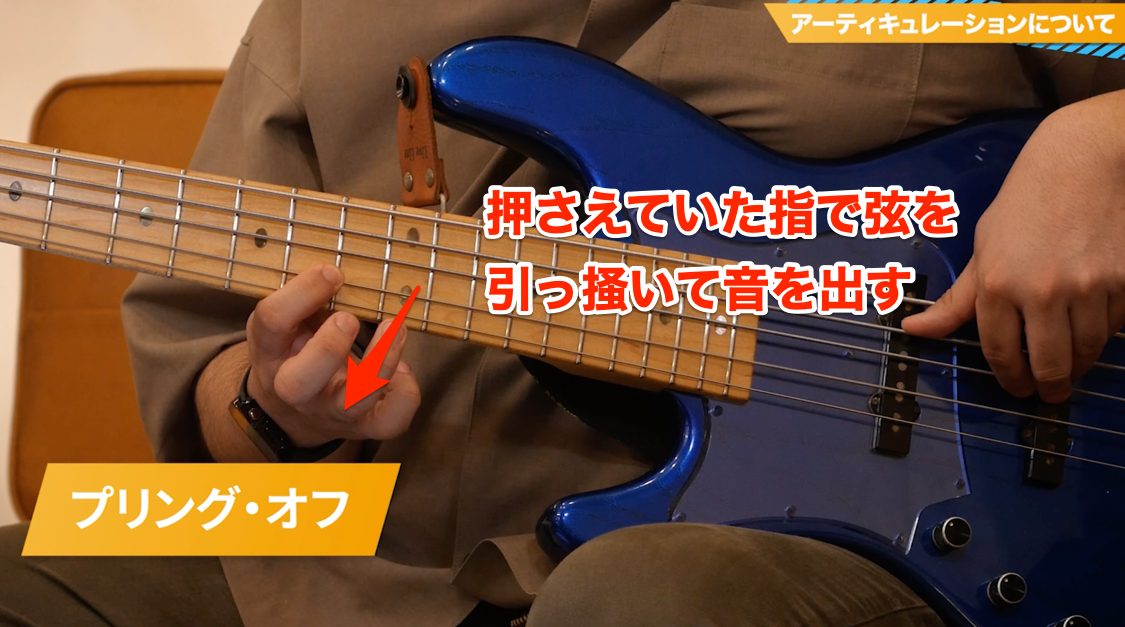

プリング・オフ

ハンマリングとは逆に、弦を押さえている指を引っ掻くようにして音を出す奏法です。

ハンマリング/プリングともに、通常のピッキングや指弾きより素早くピッチを変えられるので、早いフレーズを滑らかに繋げたい(レガート)に最適です。

ここまででご紹介してきたスライド、ハンマリング、プリングはピッチを滑らかにつなげるという点では同じものになります。

どちらを使用するか決まったルールはないため、フレーズのニュアンスに合わせてどの奏法を使用していくか選択していただければ思います。

ゴーストノート

休符の部分に挿入する事によって、リズムを補助する役割を果たすのがゴーストノートです。

今回の参考楽曲のように8ビートを主体とした楽曲では使用頻度は少なめですが、ファンク等の16ビートかつ跳ねている楽曲では頻繁に使用される奏法で、グルーヴィーなニュアンスを加えることができます。

▶︎ゴーストノートの演奏例

以上、ベースを打ち込む際の基礎知識とレベルアップするためのポイントをご紹介させていただきました。

必ずこうしなければいけないというルールはありませんが、今回ご紹介したような内容を意識していただくことで、よりエレキベースらしいトラックを打ち込むことができます。

是非、楽曲制作に取り入れてみてください。

プロ直伝!ベース打ち込みテクニック

今回はヨルシカさんの人気楽曲「ただ君に晴れ」という楽曲を参考として、ロック・ポップス系のベースライン作りや、生演奏のようなリアリティを打ち込みで表現する方法を解説していきます。詳細:https://t.co/RpQ6pQV0Xd#DTM #DTMer #ベース pic.twitter.com/rH8OmZlNhw

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) June 4, 2022