【ミックスが10倍やりやすくなる!?】ARC Studioをオン/オフしてミキシング比較 その結果は。。

製品あり/なしで同じ人が同じ楽曲をミックス!その結果は?

先日の発売から、一気に話題となった音響補正ツールIK Multimedia 「ARC Studio」

音楽制作で重要になる部屋のサウンドモニタリング環境を、最適な状態に整えることができる頼もしいツールです。

今回は製品の能力を確認するためにARC Studio あり/なしで同じ人が同じ楽曲をミックスしていきます。

果たして違いが出るのか?その使用感をレビューしていきます。

ぜひ結果をご確認ください。

ARC Studioをミックスで検証 動画

ARC Studioの概要

多くの方がDTMをされている一般的な部屋は、音楽を鳴らすことを想定して作られていません。

そのため、スピーカーから出力されるサウンドは、壁や床などに反射して理想から大きく外れた状態で耳に届きます。

また、スピーカーの設置場所や周囲の家具などにも影響を受けてしまうでしょう。

この状態は作曲・ミキシングなどサウンドを正確に判断すべき場面でも不利になってしまいます。

サウンドの判断に多くの時間を要してしまうという方も多いのではないでしょうか?

ARC Studioはこのようなモニタリングの問題を解消してくれるツールです。

1人1人のサウンド環境を解析し、周波数/位相などの問題を自動調整したサウンドをスピーカーから出力してくれます。

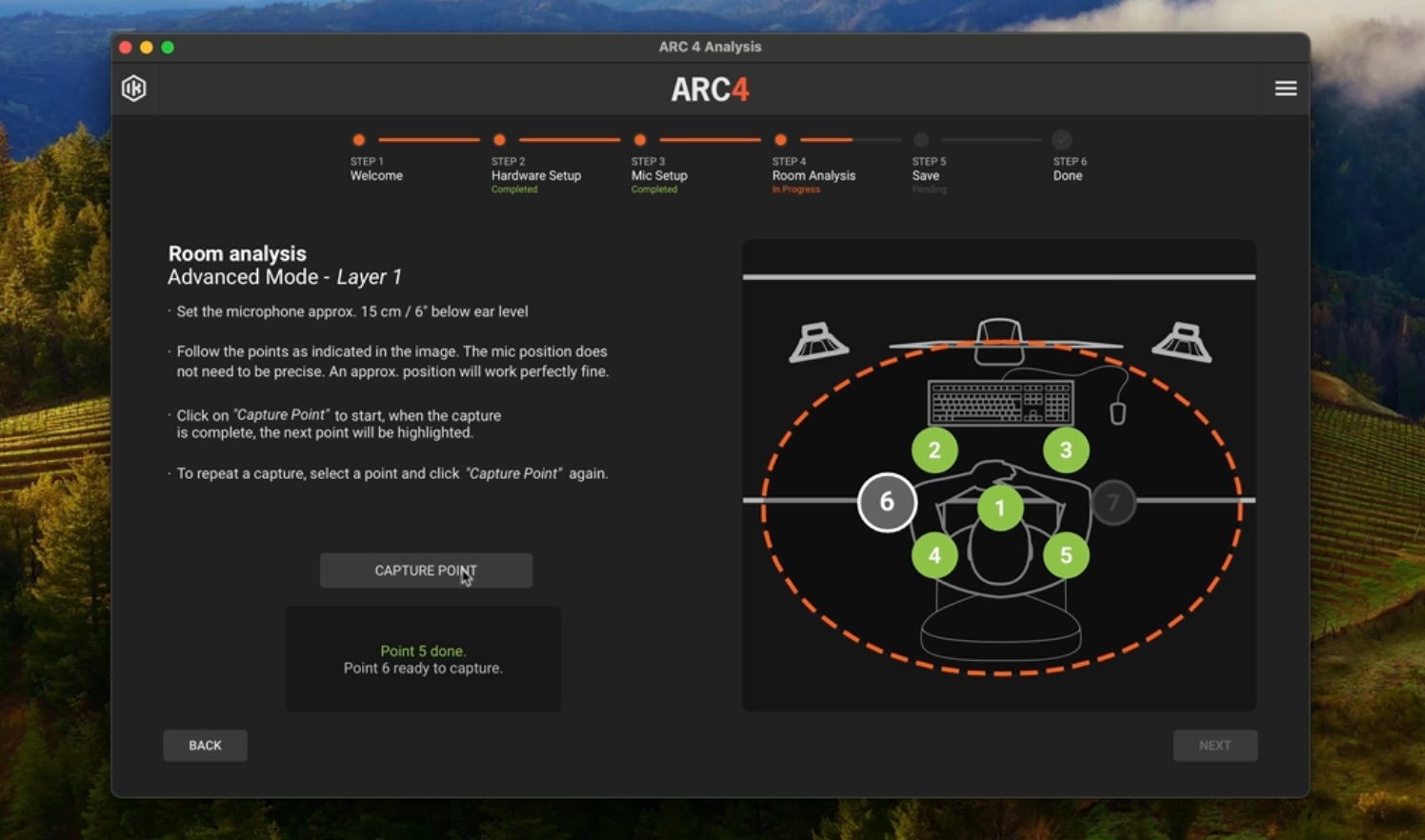

計測アプリを立ち上げ、

指示通りに付属マイクで各ポジションのサウンドを計測します。

マイクスタンドを使用するとより正確に計測が可能です。

計測後、このように部屋の特性に合わせた補正が行われます。

ハードウェアのため、補正のオン/オフを簡単に切り替えられるのも便利です。

ここではこのスイッチを利用して、同一楽曲のミキシングを行います。

補正オン/オフでのミキシング結果

それでは、補正のオン/オフのミキシング結果を確認してみましょう。

あくまでスピーカーから出力されるサウンドが最適化される形です。(DAW内の音が変わるなどは一切ありません)

ミキシング際のモニタリングサウンドが最適化されるため、結果、良いミキシングに直結するという考え方です。

- A : 補正なしで行ったミキシング / B : 補正を入れて行ったミキシング

いかがでしょうか?

補正を入れた方がサウンドバランスが良く、特に低域が心地良いですね。

やはり、モニタリングが変わることで作品のクオリティにかなりの差が出ることがわかりました。

今回、比較して感じたことは下記です。

- 補正がない場合は、部屋によって低域が膨らんでしまうことが多い。

そのため膨らんだ低音域を元々の音源の特性と誤って捉え、余計な低域処理を行ない楽曲が細くなってしまう危険を感じました。

補正を入れた場合、余計な低域が発生しないため、無駄な処理を行わず素材の低域を活かすことができる点は大きいです。 - また補正がない場合、膨らんだ低音域の影響で、キックのアタック感を感じ取ることができず、過剰にアタック感を強調してしまう可能性が高くなります。

- 補正を入れることでサウンドが圧倒的に判断しやすくなるため時短にも繋がります。

このように、モニタリング環境を整えることで普段の制作では見えていなかった問題がクリアになる可能性と、その恩恵の大きさを感じました。

どうしてもミキシングが上手くいかない、サウンドの判断ができない。と悩んでいた方に強くお勧めできる製品です。

機会があればぜひお試しください!

今回も最後までお読みくださり、ありがとうございました。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa

15歳でシンセサイザーの魅力に惹かれDTMを始める。

20歳よりサポートキーボーディストとして大久保伸隆氏(Something Else)を始め多くのステージで活動する傍ら、活動拠点を制作へとシフトする。

その後、音楽制作ユニットL75-3を結成し、同人、商業両面で音楽作家として活動を開始。

2013年より声優原由実氏への楽曲提供を皮切りに、永井朋弥氏(+Plus)楽曲で編曲、映画での劇伴制作、イベント内でのBGM制作と様々な制作の現場に携わる。

同人活動ではVocaloidを用いた楽曲を使用し、“Twilight of Small Planet”がニコニコ動画カテゴリーランキング5位を記録。

その他、docomo Xperia feat. HATSUNE MIKU内オフシャルコンテンツや東京IT新聞などのメディアに掲載される。

- CATEGORY:

- ミキシングプラグイン解説