ミックスが上手くなるTIPS Waves Abbey Road Collection 活用術② リバーブ編

現代でも汎用性の高い歴史的リバーブサウンド

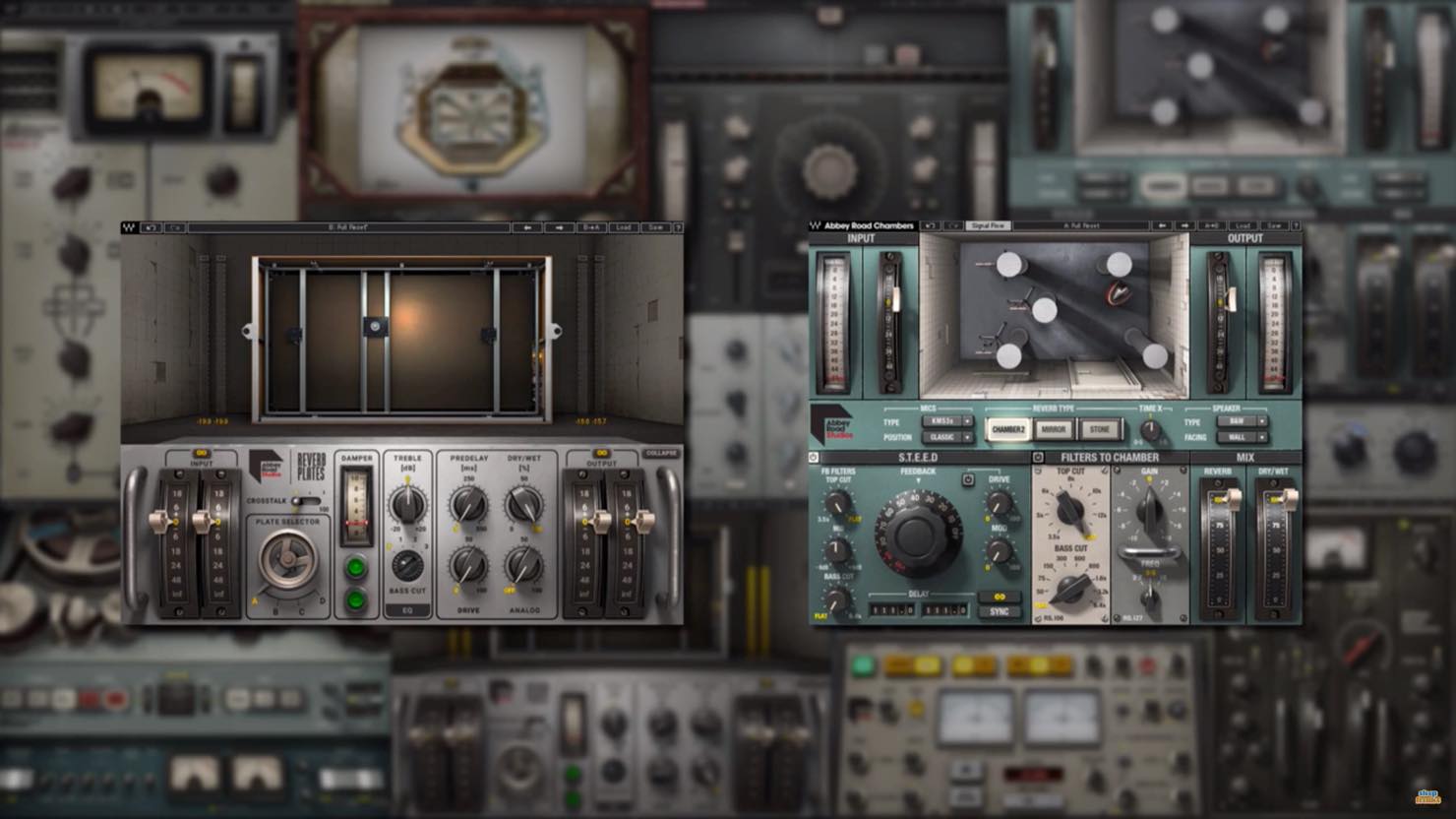

今回のTIPSは、Abbey Road Collection 第二弾ということで、バンドルに含まれる二つのリバーブプラグイン「Abbey Road Reverb Plates」と「Abbey Road Chambers」を取り上げ、それぞれの使い所なども含めて解説していきたいと思います。

それでは、各プラグインの詳細を見ていきましょう。

ミックスが上手くなるTIPS Waves Abbey Road Collection 活用術② リバーブ編 動画

製品のご購入:Waves Abbey Road Collection

Abbey Road Reverb Plates

プレートリバーブとは?

「プレートリバーブ」という言葉は、様々なリバーブプラグインのプリセットで見られますが、起源としては鉄板を振動させて残響効果を得る装置を指しています。

その後デジタルリバーブが登場し、現在ではコンボリューションリバーブが登場するなど技術はどんどん進歩していますが、プレートリバーブが持つ独特の質感は一つのジャンルとして確立しており、様々なリバーブのプリセットとして受け継がれているというわけです。

60〜70年代、ビートルズやピンク・フロイドを始めとする先駆的バンドに頻繁に使用されたのがアビーロード・スタジオによる独自の4つのリバーブ・プレート、EMT 140ユニットでした。この歴史的なアビーロードのプレート・リバーブを精巧にモデリングしたのが、「Abbey Road Reverb Plates」です。

プレート・リバーブが今もなおなぜ様々な形で重宝されているかというと、やはりプレートにしか出せない存在感あるためです。リアルに空間を再現する類のリバーブとは一線を画しているため、音作りの一環としてボーカルなどによく使われます。

プレートの選択とDamperの調整

Abbey Road Reverb Platesには、4つのプレートから選択することができます。

それぞれ特性が異なっており、残響の伸び具合も変化します。

リバーブタイムに相当するDamperのパラメーターとセットで調整しましょう。

なおこのDamperは正確に時間を表すわけではく、0〜10の11段階で調整するという仕組みです。

なおこの際、リバーブの強さ(センド量)も合わせて調整しましょう。センド量は多めから下げていき、あまりリバーブが主張しなくなる境目のところを狙うと上手く行きやすいです。

EQの調整

EQセクションでは、TREBLE、つまり高域の調整と、BASS CUT、つまりローカットを行うことができます。1つのプラグイン内で操作が完結するのは嬉しいですね。

TREBLEは4kHzのハイシェルフとなっており、±20dBの範囲で調整可能です。BASS CUTは10Hzから1kHzの範囲で3段階の調整となります。

ボーカルにかける場合は、低域が重たくなりがちなので、若干ローカットするのが定番です。高域は楽曲の雰囲気に合わせて、抜けの良いサウンドが欲しければ増、柔らかいサウンドが欲しければ減、といった具合に調整するといいでしょう。

PLEDELAYとDRIVEの調整

続いてPREDELAY。リバーブの発音タイミングを遅らせるパラメーターですね。

ボーカルにかける場合は若干遅らせて、立ち上がりをすっきりさせることが多いです。

大きく遅らせるとリズムがおかしくなりますので、徐々に戻していき、違和感の無いところで止めると良いでしょう。ほんの少し遅らせるだけでも結構雰囲気が変わり、奥行きも感じられるようになります。

もう一つ調整しておきたいのがDRIVEです。その名の通り、リバーブ成分に歪みを加えることができます。

強すぎると流石にザラつきが気になりますが、程よくかけるとリバーブの密度が上がったような感じになります。

リバーブの音量自体も増すので、Outputを少し下げて対応してもいいでしょう。

ちなみにAnalogツマミについてですが、こちらはハムノイズを付加するものになりますので、特別な目的がない場合はOFFにしておいてOKです。

ステレオイメージャーを併用する

プレートリバーブ一般に関して、ちょっとしたTIPSをご紹介します。

この後適用していくChambersとの絡みもありますが、プレートの音場をやや狭めておくというものです。

特にメインボーカルの音作りが目的の場合、リバーブをセンター寄りに集めることで、効果を集中させ、他のリバーブとの住み分けを図ることができます。

やり方としては、リバーブプラグインの後段にステレオイメージャーをインサートします。そして、Widthを縮める方向に調整すればOKです。

ジャンルによっては完全にモノラルにする場合もありますが、他のトラックやリバーブの定位とのバランスを見ながら調整すると、ちょうどいい広さが見つかるはずです。

Abbey Road Chambers

チェンバーリバーブとは?

「Abbey Road Chambers」は、アビーロード・スタジオの第二スタジオに設置されたエコー・チェンバーと呼ばれる残響室を用いて、ソースとなる音源をスピーカーで鳴らし、ルーム内の反響をマイクで収録することによってリバーブを生成する、という仕組みをシミュレートしたプラグインです。

ある意味最も原始的とも言えるリバーブ方式ですが、ルームの選択、マイクやスピーカーの選択によって様々な音場を作り出すことができます。

また、S.T.E.E.Dと呼ばれるディレイモジュールや、ハイ/ローパスフィルター、高域のEQも備えられており、リバーブの加工に当たっても非常に使い勝手のよい仕様となっています。

チェンバーリバーブの適用

こういったいわゆる「箱モノ」のリバーブは、主に様々なトラックに少しずつかけて、全体を馴染ませる目的で使用します。

パーカッションやドラムはあまりぼやけないように少なめにするのが一般的です。

今回はベースがない楽曲ですが、ベースは通常リバーブはかけません。

ピアノやギターなどのコード楽器は、全体のミックスの中でリバーブ感が出過ぎない程度に適度にかけましょう。

今回のストリングスのような、中高域でメロディアスなフレーズを奏でるものは比較的多めにかけてOKです。ただしかけすぎるとサウンドが奥まってしまいますので注意しましょう。

ボーカルについては、プレートである程度しっかりリバーブをかけてある場合、他のトラックとなじませる程度に薄く足しておきます。

加えて、プレートリバーブのトラックからも少量チェンバーへセンドし、双方が溶け合うような雰囲気を出します。

一方でハモりトラックはメインボーカルとのコントラストをつけ、少し奥まった印象とするため、やや多めにかけて良いでしょう。

REVERB TYPEとマイク/スピーカーの設定

まず最初に設定すべきは、部屋自体を選択するREVERB TYPEです。

CHAMBER2はこのプラグインを代表するエコーチェンバーで、中低域がやや強めの柔らかい響きになっており、オールマイティに使えそうな印象です。

MIRRORは鏡張りの部屋で金属的な明るい響きが特徴です。中低域は少なくすっきりした印象ですね。プレートの代わりにボーカルに適用しても良さそうです。

STONEはデッドな部屋を思わせる鳴り方ですね。コンパクトなリバーブなので、ドラムのルームなどにマッチしそうです。

TYPEが決まったら、マイクやスピーカー、タイムの設定などを行なっていきましょう。

- ①マイク位置。WALL、CLASSIC、ROOMの3つから選択できます。部屋の絵の中をクリックすることでも変更可能です。WALLは反射音が多めで低域が強く出ます。ROOMはスピーカーに近いため比較的すっきりした印象です。CLASSICが双方の中間でバランスの良い鳴り方をしているように思います。MIRRORとSTONEでは、NEARとFARの二択になっています。

- ②リバーブの長さ。通常エコーチェンバーではリバーブタイムの変更はできないのですが、ここがプラグインの柔軟性で、オリジナルの長さの0.5倍から1.5倍までリバーブタイムを調整することができます。

- ③マイクの種類(CHAMBER2のみ)。Neumannの方がやや明るい印象。Schoepsはフラットでナチュラル。

- ④スピーカーの種類(CHAMBER2のみ)。Altecの方はレンジが狭く中高域に集中している印象です。軽めのリバーブを狙っているならこちらを選択すれば手間が省けるかもしれません。B&Wはフラットな印象で、作り込む余地のあるサウンドです。

- ⑤スピーカーの向き。WALLの方は反射音中心の響きであっさりとしています。ROOMはやはり部屋鳴り感が豊かで中域に特徴があるような印象です。

FILTERの設定

TOP CUTはその名の通りハイカットで、どこまでカットするか周波数を調整します。BASS CUTはローカットで、こちらもどこまでカットするか周波数を調整することができます。

その隣にあるのはベルタイプのEQで、2.7kHz、3.5kHz、10kHzのいずれかを選択し、±10dBの範囲で増減させることができます。

定番のローカットでは、低域の動きが重くならない程度のところを見極めてカットしておきます。カットしすぎるとリバーブらしさが失われるので注意してください。高域についても、馴染ませる目的のリバーブでは少し邪魔に感じますので、ある程度カットしておきます。ベルタイプEQは、ソーストラックのEQより柔らかかな効き方となるため、目的の領域をほんのりブーストしたい際に重宝します。

S.T.E.E.Dの設定

S.T.E.E.Dは「Send, Tape, Echo, Echo, Delay」の頭文字を取ったもので、内容的にはテープディレイのモジュールになります。そのため、長めのディレイタイムを取る場合は、リズム隊やトランジェントの強いトラックは除外してかけた方が無難です。

Abbey Road Chambers内のルーティングとしてはS.T.E.E.Dの後にリバーブが来ますので、この場合ディレイ成分のみにリバーブがかかる形となります。もたつきすぎない程度(例えばTYPEはSTONE選択)などで、馴染ませておくといいでしょう。純粋なディレイとして使用したい場合は、REVERBのスライダーを全て下げる形で対応することができます。

あとは適用するトラックに合わせて、FEEDBACKやDELAY(タイム)を調整します。FILTERでは、TOP CUTを適度に効かせてFEEDBACKを滑らかにすると馴染みやすいです。

仕上げにDRIVEとMODでテープディレイならではのアナログ感を足してみましょう。やや歪ませるとオケへの馴染みがよくなります。MODはピッチの揺れがわからない程度、いわゆる隠し味としてかけておくくらいでいいでしょう。

以上今回は、Abbey Road Collectionから、Abbey Road Reverb Platesと、Abbey Road Chambersを取り上げました。双方とも意外とセッティングに自由度があり、様々なソースにマッチしそうですね。ぜひ上手く使い分けながら、ミックスに取り入れてみてください。

製品URL:https://bit.ly/3c1pfeK

今回のTIPSは、リバーブ・プラグイン「Abbey Road Reverb Plates」と「Abbey Road Chambers」を楽曲に適用する実践的なテクニックです。

>ミックスが上手くなるTIPS#8 Waves Abbey Road Collection 活用術② リバーブ編

🎥YouTube:https://t.co/lCqQf5n037 pic.twitter.com/vhQLqLuFmV

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) January 25, 2020

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru