ミクシィ新オフィス内のサウンドスタジオに潜入!

本格的なスタジオ設備を自社内に設置したミクシィ

今回は、渋谷スクランブルスクエアのミクシィ新オフイスに新設されたサウンドスタジオにお邪魔してきましたので、レポートをお送りしたいと思います。

ミクシィと言えば、国内SNSのフロンティアであり、また近年では「モンスト」などのゲーム事業で有名ですよね。それら事業関連のコンテンツ制作において、音声収録、編集、ミキシングなどの重要性が増してきたということで、なんと自社内に本格的なサウンドスタジオを設置したとのことです。

実際に、スマホアプリ「モンスターストライク」や「コトダマン」のボイス・BGM用に、声優やアーティストを招いて収録が行われています。

(なお自社に関連するコンテンツ制作用スタジオのため、現在一般利用開放はされていません)

今回の取材では、そのこだわり抜いたスタジオ環境や機材のご紹介とともに、Melodyneによるボーカル編集のTipsも教えていただきましたので、ぜひ最後までお楽しみください!

ナチュラルな雰囲気が特徴的なスタジオ空間

それでは、そんなスタジオの中を覗いてみましょう。

渋谷スクランブルスクエアの綺麗なオフィス空間から、会議室にしては少々分厚い扉をくぐって中に入ると…

突如として本格的なコントロールルームが現れました。

板張りを基調とした壁に囲まれた、ナチュラルで快適そうな空間です。設置された様々な機材も気になりますが、まずはこの何とも言えない落ち着いた雰囲気に癒されました。クリエイティブな環境って、まずそういうところが大事だったりしますね。

ブースの方も同じような雰囲気で、かなり広々としており、様々な収録が出来そうです。

天井には5chのスピーカーが配置されており、イベント用MAのサウンドチェックなども行えるそうです。

アナログとデジタルの中間を狙った、最新鋭のシステム

メインのシステムには新型Mac Pro、Avid社のMTRX、HDX Coreを用いPro Tools HDX Systemをが導入されています。この辺りは、専門の商用スタジオに負けずとも劣らない本格的な構成ですね。

一方でコントロール周りは、SSL X-DESKやAvid Artist Mix、ランチボックスタイプのアウトボードなどでコンパクトにまとめられています。

収録内容的に、まずノイズを少なくすることが優先されるそうで、アナログとデジタルの中間を狙ったようなシステム構成にしたとのこと。

ボーカル録り用のプリアンプやコンプレッサーについても、あえてビンテージ系は採用せず、RUPERT NEVE SHELFORD CHANNEL とWES AUDIO Beta76 で構成されていました。

ミクシィサウンドスタジオ的おすすめ機材

憧れの設備や機材が詰まったミクシィのサウンドスタジオですが、その中でもDTMerでも入手しやすいアイテムをチョイスしていただきました。

NEUMANN TLM67

デジケーターの中にはお馴染みU87Ai…と思いきや、一本だけ違うノイマンが。

この左端のエンブレム付きのマイクが、TLM67です。比較的音の立ち上がりが速く、人や環境を問わず扱いやすいサウンドが録れるとのこと。見た目はゴージャスですが、U87Aiよりも価格は抑えられています。

製品リンク:https://bit.ly/39FpKNE

SLATE DIGITAL VMS-One

SLATE DIGITALの「Virtual Microphone Collection(マイクロフォン・モジュール)」と「Virtual Preamp Collection(プリアンプ・モジュール)」向けに設計されたマイクプリアンプです。こちらでは楽器用のマイク「ML-2」と組み合わせられていましたが、ボーカルの場合は「ML-1」を組み合わせます。

非常にリニアかつクリーンにレコーディングしておき、後からマイクやプリアンプを仮想的に切り替えられるので、楽曲にマッチングさせやすいとのこと。

高価な機材をいくつも揃えるのが困難なDTMerにとって、画期的なシステムと言えそうですね。

製品リンク:https://bit.ly/3g7qGLK

SONY MDR-CD900ST

もはや説明不要のヘッドホンかとは思いますが…やはり音作りに迷ったらコレ!だそうです。

サウンドの特性や、エフェクトによる微細な変化などが掴みやすく、サウンドチェックの基準として一つ持っておくべきもののようですね。

製品リンク:https://bit.ly/33Di0I6

現場仕込みのMelodyne Tips

今回スタジオをご案内いただいた、コーポレートサポート本部/ビジネスサポート室/サウンドライツグループ/ボイスチーム 岡田 健太郎さんに、「何か一つTipsを伝授していただけませんか?」とお願いしたところ、快く引き受けてくださいました。

内容は、Melodyneによる「しゃくりを伴うロングトーンのピッチ補正」です。

使用楽曲:Try Again / ゆきのしんCover

※効果を説明するため、NGテイクから作成したデータを元にピッチの調整を行なっています。

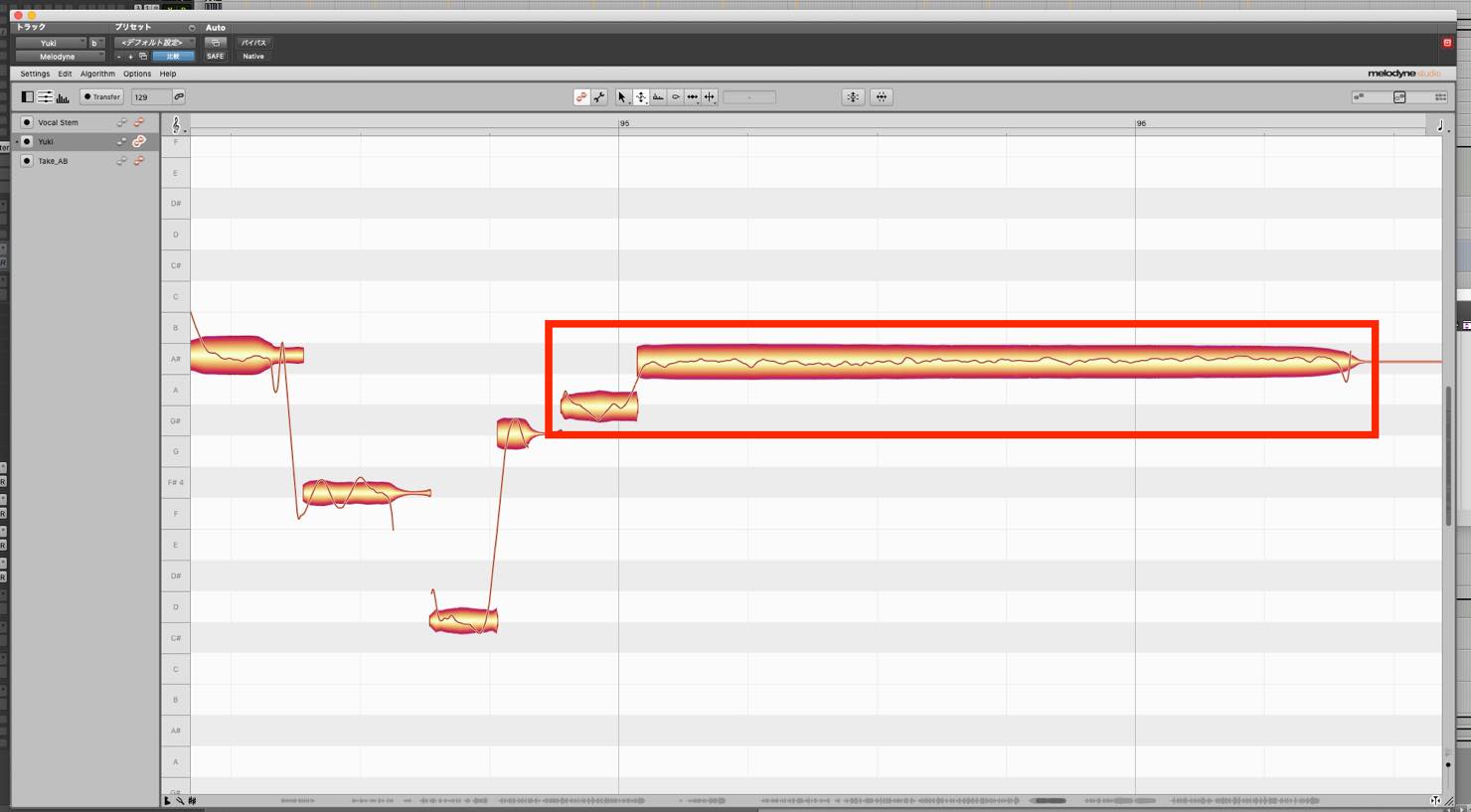

▶︎編集前

95小節目のロングトーンのようなケースで、ピッチツールで単純にA#に合わせても、まだ外れたような感じがすることがあります。

この場合まず、ロングトーンの中でピッチが揺れている可能性がありますので、ノートを切って丁寧にA#に合わせます。

実際のピッチラインを見ながら、合っている部分と合っていない部分を見極めて切っていきます。

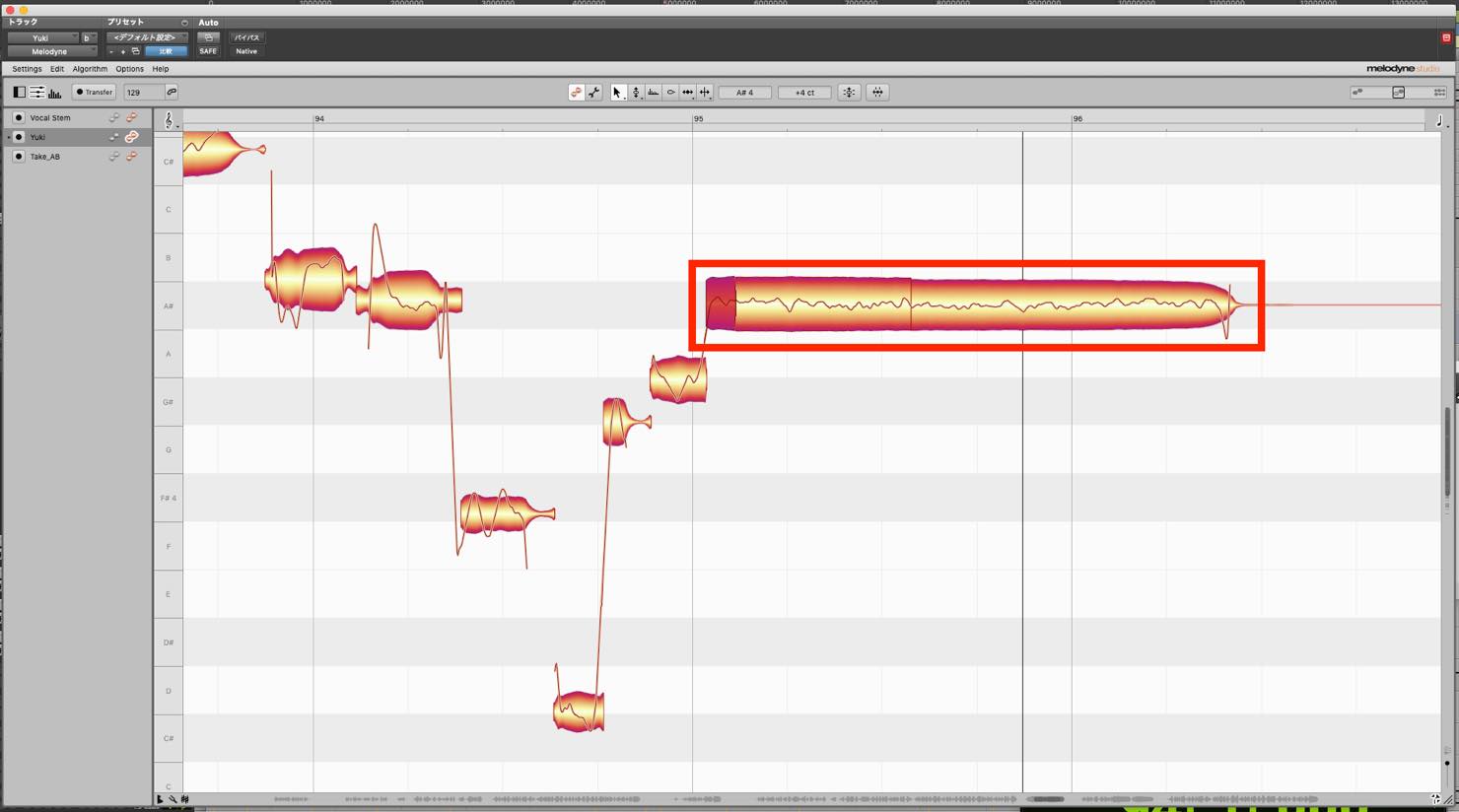

そして、合っていない部分をMac:Optionキー/Win:Altキーを押しながら、上下に微妙に動かし、ノートがほぼ直線になるよう調整します。

その際、操作するたびにプレイバックし、耳でも確認しながら進めましょう。

▶︎ロングトーン編集後

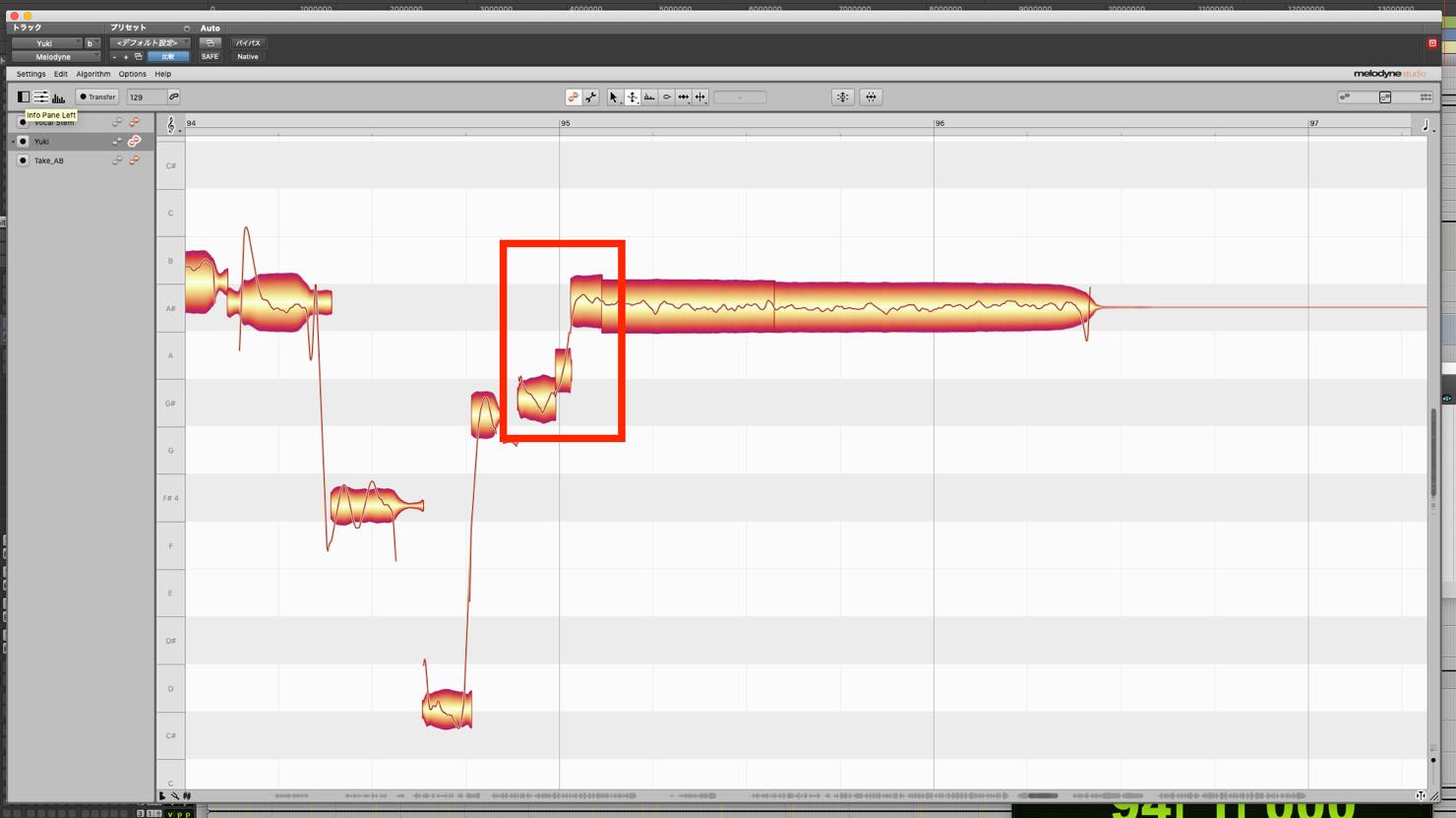

また、今回はしゃくりを伴っていますので、その部分も丁寧にケアします。

しゃくり部分を、しゃくり始めと経過音で切り分け、リズム乗りが良くなるようタイムストレッチで長さを微調整します。

しゃくり始めについてもきちんとスケール上のピッチに合わせることで、全体のピッチが良く聞こえます。

しゃくりが終わってロングトーンに入るところでは、ピッチをやや#させてあげることで、心地よくハマることが多いです。

このケースに限らず、ピッチは前後の関係性で感じ方が変わるため、常に前後を確認しながら微調整することが重要です。

▶︎しゃくりを含めて編集後

なお、今回ご紹介した処理は、最下位バージョンのessentialに備わっているツールだけでも可能です。

ピッチカーブを細かく編集したい場合は、assistant以上で使用可能になるピッチモジュレーションツールやピッチドリフトツールが便利ですが、初心者の方は今回の基本操作やコツをしっかりマスターして欲しいとのこと。

以上今回は、ミクシィの新サウンドスタジオ潜入レポートと、ちゃっかり伝授いただいたMelodyneのTIpsをお送りしました。

一見音楽とは関係なさそうな企業内に、これだけのスタジオや機材が完備され、こだわり抜いて制作が行われているということに、正直驚きました。

今後ミクシィ関連のコンテンツに触れられる際は、今回ご紹介した制作現場に思いを馳せていただければ幸いです。

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru