楽曲の構成を考える|GarageBand iOSの使い方 Ver.2.3 以降

楽曲制作に取りかかる前に

第2回目となる今回からは、いよいよ楽曲制作に取りかかっていきたいと思います。

世の中に数々の楽曲が溢れているように、作曲技法も多種多様です。

今回の連載では「完成させること」に重きを置いて、筆者が考える最も手軽かつ完成しやすい「枠組みを作ってから中身を組み立てる」という方法で制作していきたいと思います。

全くの初心者の方はこの記事と同じように進めていってもいいですし、頭の中に曲の構想がある方は自分流にアレンジしながら進めても構いません。

GarageBandで曲を作る準備をする

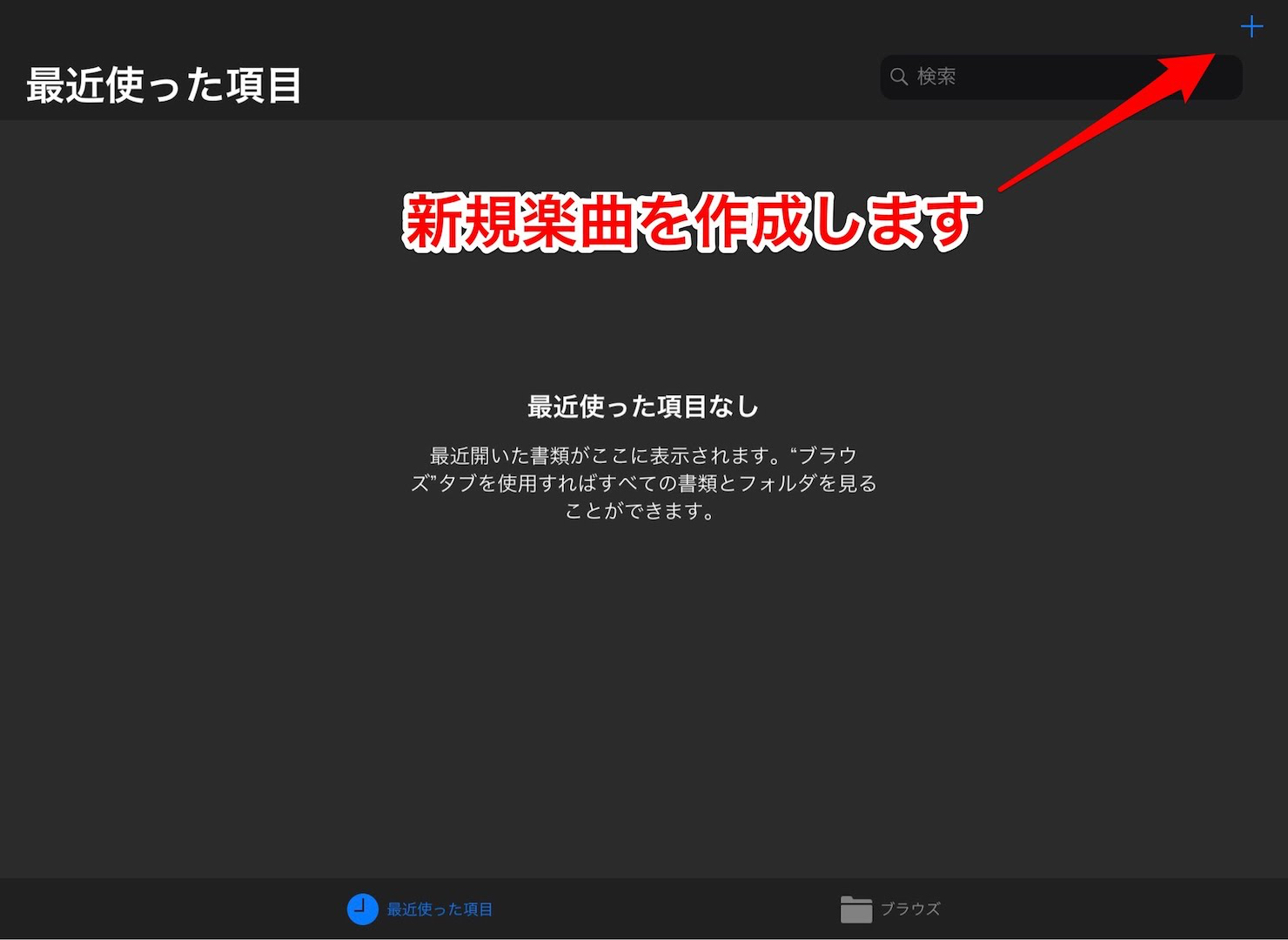

まず立ち上げるとこんな画面が出てきます。(初回起動時はチュートリアル画面の後この画面に切り替わります)

右上の「+」ボタンを押すことで新規楽曲を作成します。

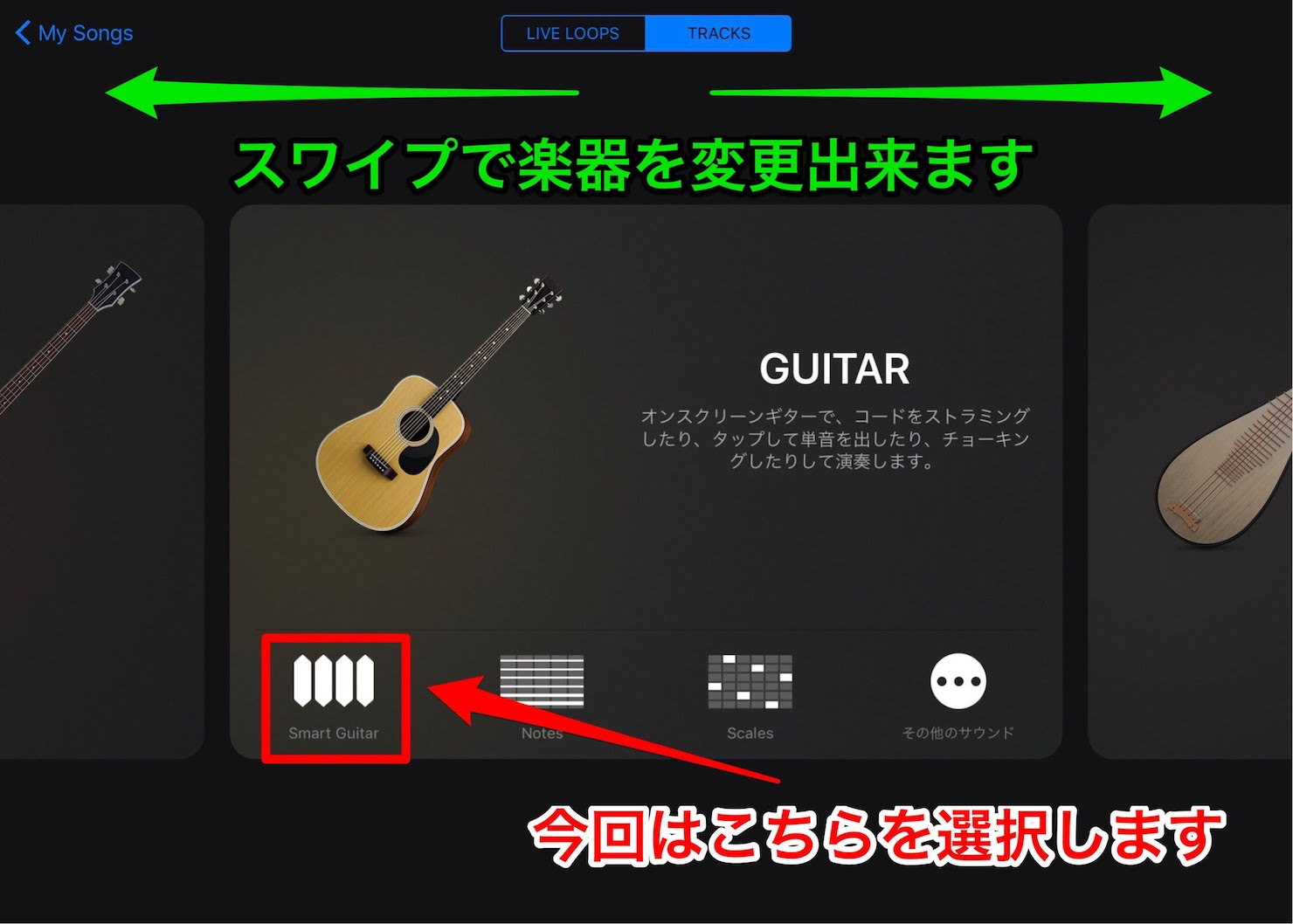

すると様々な楽器が出てきます。

今回はギターの弾き語りから組み立てる想定で作っていきますが、ピアノなどやりやすい楽器を選んでいただいても構いません。

色々と選択肢はありますが、今回は「smart guitar」を選択します。

そうするとこんな画面に切り替わります。

タッチしてみるとギターの演奏が出来ますね。これであなたはもう立派なギタリストです。

ギターで色々と音を鳴らしたいところですが、それはもう少し後できっちり解説していきますので今は省略します。

まずは楽曲の構成を考える

皆さんが好きな楽曲の構成はどういったものでしょうか?

イントロ → A → B → サビ

サビ → イントロ → A → B → サビ

A → イントロ → A’ → サビ

などなど沢山ありますね。

今回の記事では最もベーシックな

イントロ → A → B → サビ

の構成で進めていこうと思います。

勿論思いついた構成があればそれを元に読み進めていただいて構いません。

GarageBand内で構成を作り長さを決める

GarageBandの画面に戻ります。

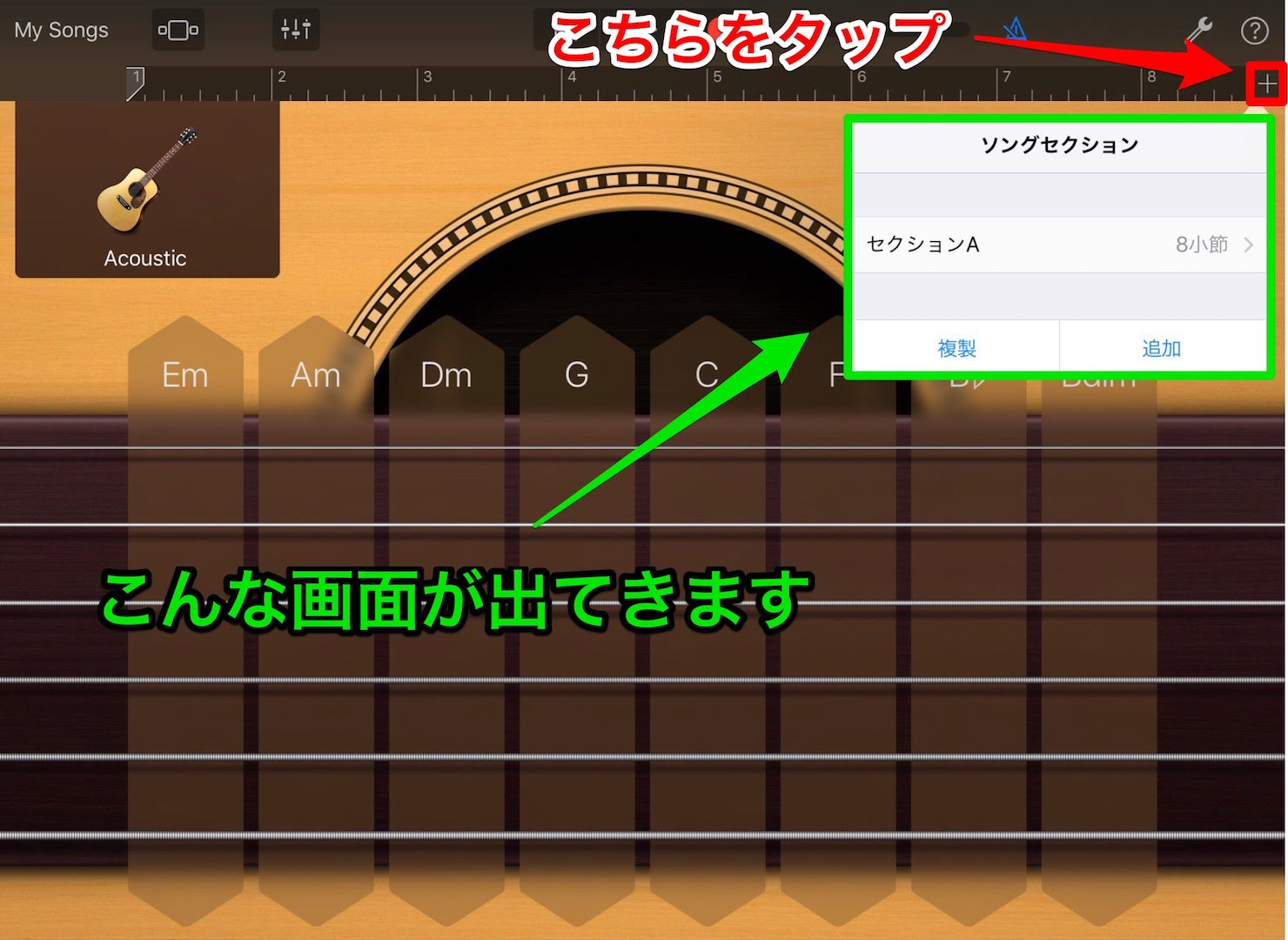

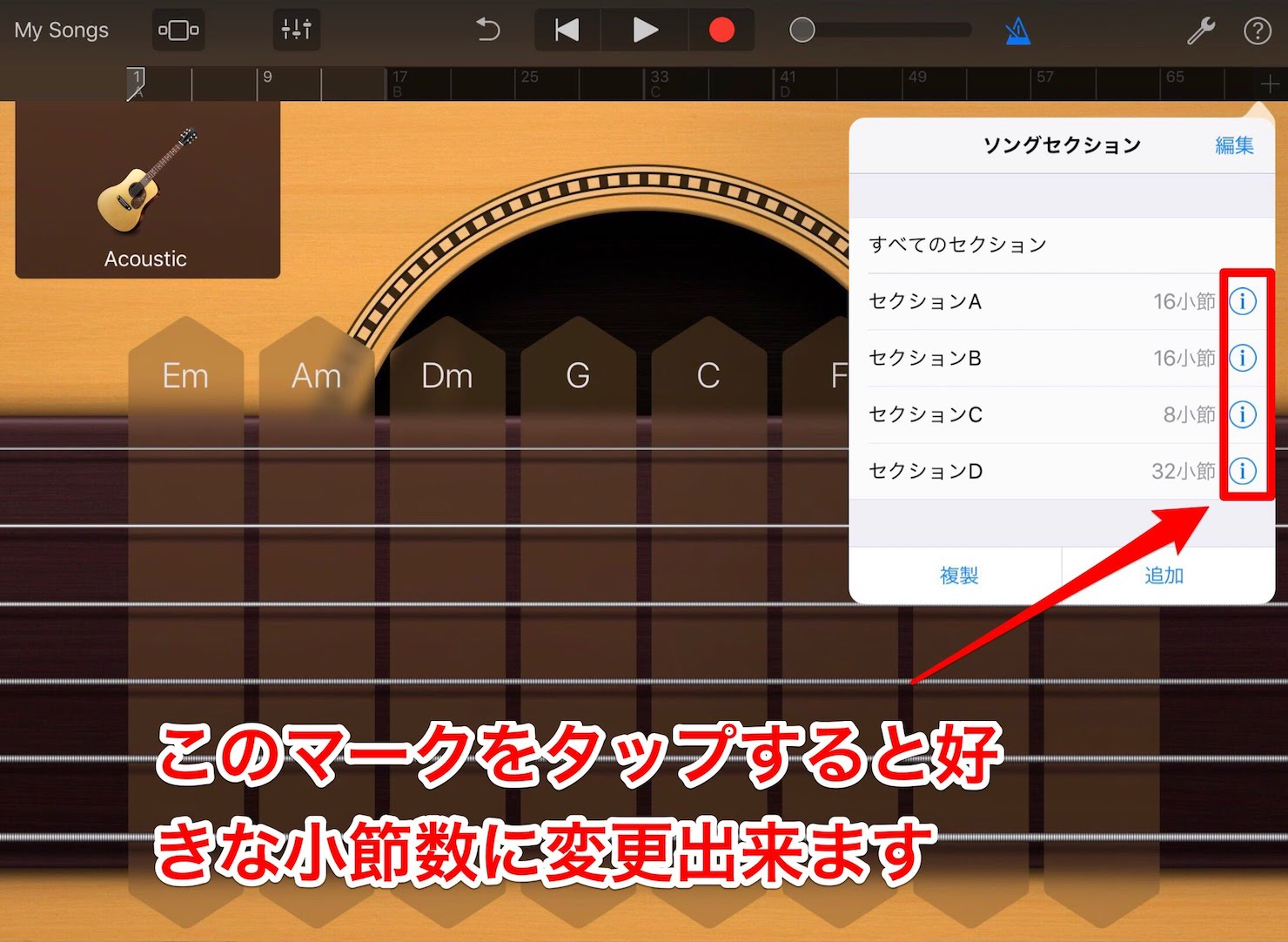

画面右上「+」のボタンをタップするとこのような画面が出てきます。これで楽曲の構成を作っていきます。

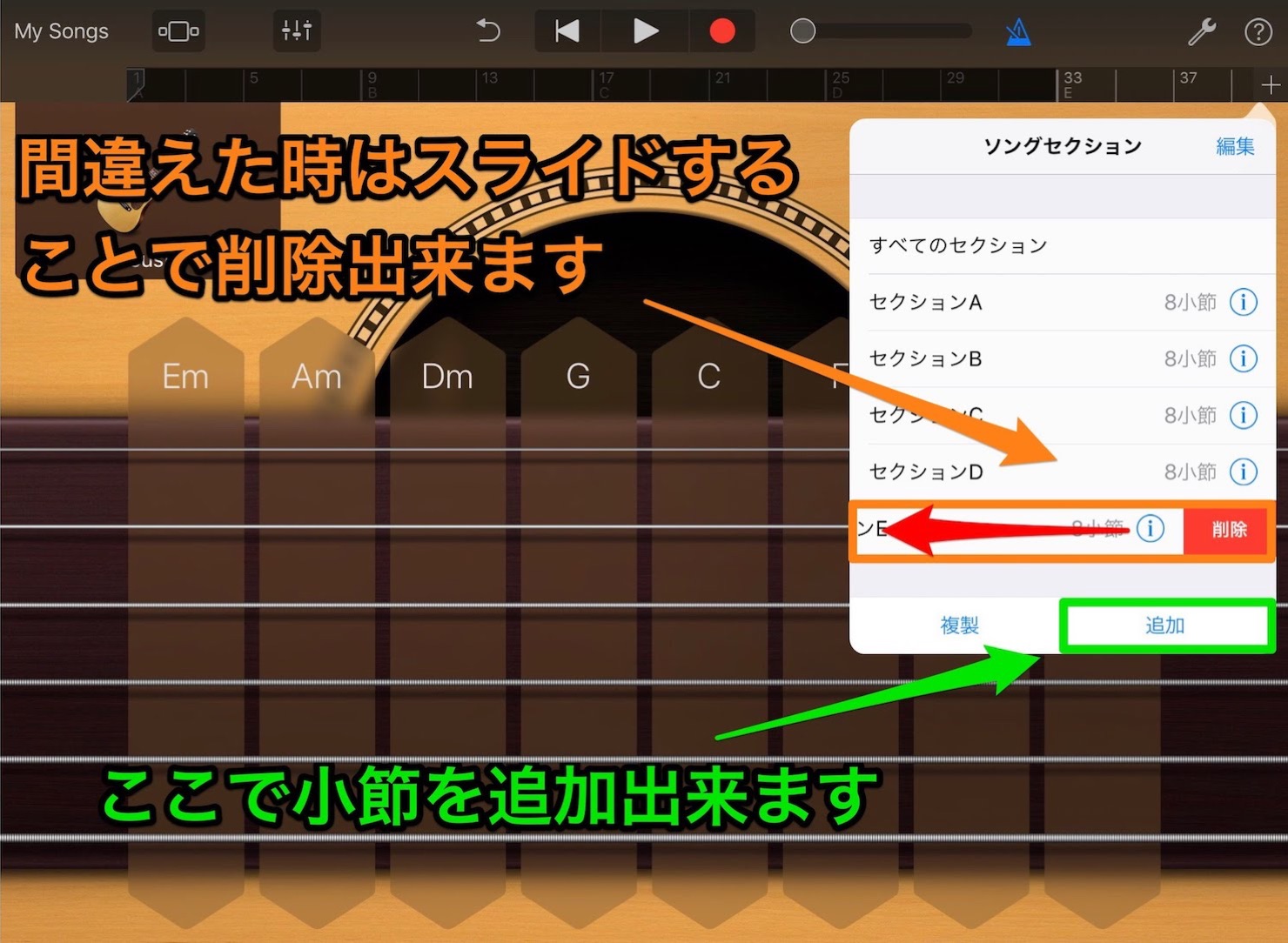

今回はイントロ・Aメロ・Bメロ・サビの4セクション構成なので、「セクションD」まで作成します。

間違えて追加してしまった場合はセクションをスライド、「削除」をタップすることで削除出来ます。

ではセクションの長さを変更していきましょう。

GarageBandではデフォルトは8小節で作成されますので、この長さを好きな尺に変更していきます。勿論これは後から変更することも可能なのでざっくりとした長さで大丈夫です。

ちなみに楽曲は通常4小節または8小節サイクルで進むことが多いので、迷った時は4の倍数にしておくといいかもしれません。

今回は

セクションA(イントロ) → 16小節

セクションB(Aメロ) → 16小節

セクションC(Bメロ) → 8小節

セクションD(サビ) → 32小節

という長さにしてみました。

これで楽曲の大きな枠組みが完成です!

次回から実際に音を打ち込んでいく作業へ進んでいきたいと思います。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

記事作成者

momo (田之上護/Tanoue Mamoru)

1995年生まれ。Digital Performerユーザー。音楽学校を卒業後作曲家として福岡から上京。

2017年8月ツキクラ「STARDUST」に作・編曲で参加し作家デビュー。

「心に刺さる歌」をモットーに、作詞作曲・編曲からレコーディングまで全てをこなすマルチプレーヤー。

アートユニット「Shiro」の作編曲担当としても活動中。

TwitterID : @momo_tanoue

Shiro : @shiro_unit or https://www.shiro.space/