【音楽理論・絶対音感・音大は必要?】誰もが一度は悩むDTM・作曲の疑問を考える

DTM・作曲で頻繁に耳にする疑問について考える

DTMでの作曲は楽しく、時間が過ぎるのを忘れて夢中になってしまいますよね?

しかし、その中にも産みの苦しみ、焦り、ストレスを感じてしまうこともあります。

そんな時、頭によぎるのが、ここで取り上げる疑問達です。

今回は音楽経験豊富な講師 侘美を招いてDTM・作曲の疑問についてお話ししていきます。

【動画】DTM・作曲の疑問に回答

DTMでの作曲に音楽理論は必要?

音楽理論はDTM、作曲において必要ですか?

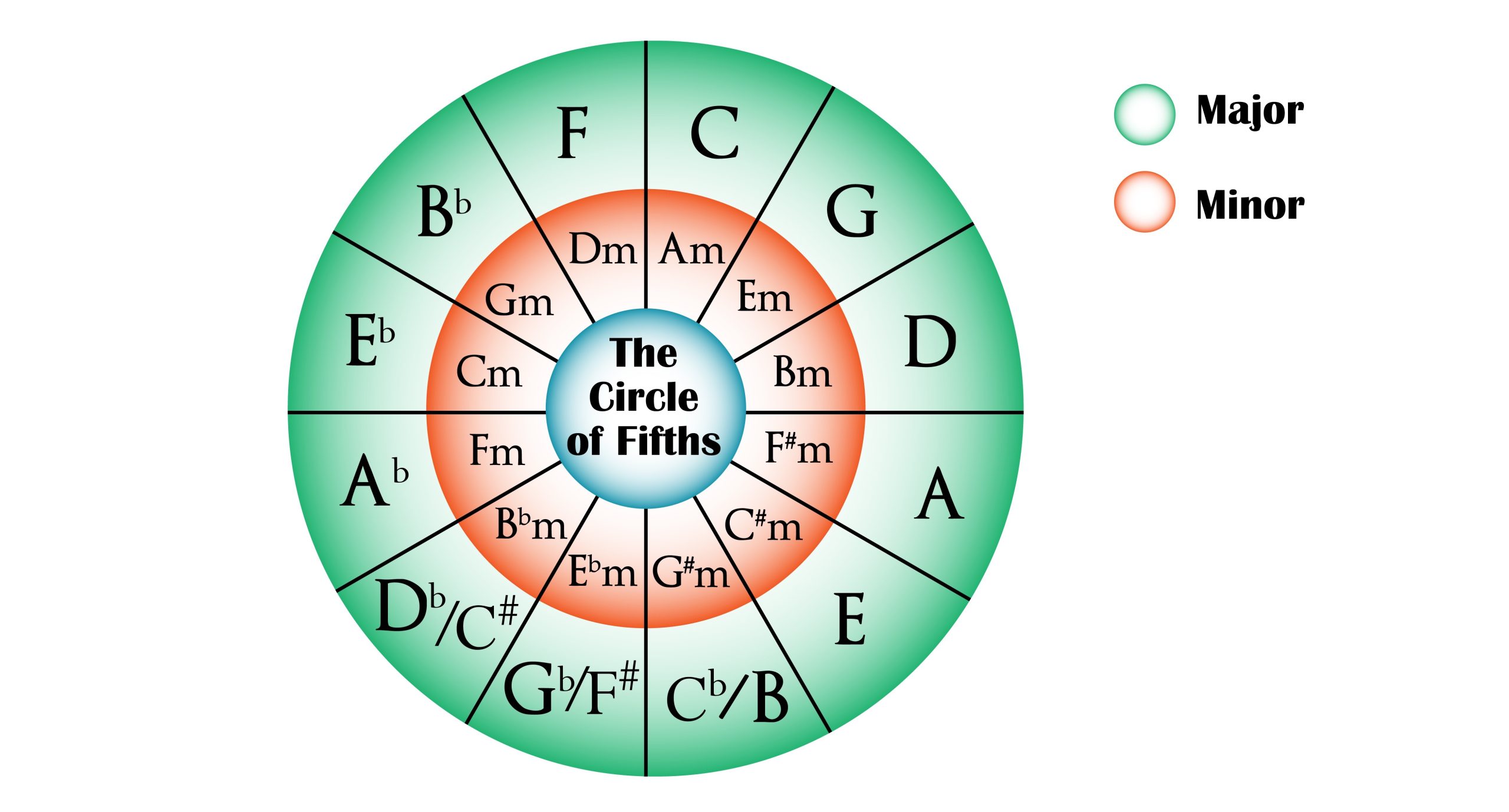

みなさんDTMをやっているということは、ドレミ・CDFなどを組み合わせて、メロディ、コードを作っていると思います。

リズムの「四つ打ち」は拍子に則って行なっていますよね。

その時点ですでに、広い意味での音楽理論をベースに作業していると思います。

音楽理論という広いフィールドがあって、その中にコード進行やメロディがあってということですね。

そうですね。

例えると、曲を作る=目的地に行く移動手段として、飛行機、電車、車、徒歩がありますが、時間がなかったらどうしますか?

飛行機で行きますね。

ある程度クオリティの決まったパターンを取り入れて曲を作る、つまり保証ですよね。

だけど、納期に時間があって色々試してみたいという場合、ゆっくり歩いて行っても良いですよね。

ちょっと路地に入るとか。

歩くことによって色々な探索や知識を取り入れられますね。

そういう曲の作りかがたあっても良いですよね。なのでどの手段があっても良い。

音楽理論を使うのか、今回は使わないのか、その時の作りたい曲や状況で選べば良いので、必要・不必要のどちらかに縛られることはないと思います。

ダイアトニックコードなど最低限を知っていれば良いですか?

普段から聴いているポピュラーミュージックにも使われているので、そこは知っておかないとそのジャンルにならない。

ということは少しは必要ということですね?

やりたい音楽に沿った理論はあったほうが良いということですね。

そのほうが早いし挫折も少ない気がしますね。

そうですね。

音楽理論を知ることによって、逆に感覚がにぶってダサくなると思う人がいますが、いかがでしょうか?

音楽理論は守るものではない。たまには崩さないといけない。

なので音楽理論を知っていないと崩せないんですよ。

知っていて奇抜なことをやるのか、適当なことをやるのかで全然違ってきますね。

知ってたら崩しても戻れますし、あえて外したことも分かりますよね。

コントロールという部分で音楽理論は大事ですね。

知っていれば制御できますからね。

そうですね。

さっき言ったダイアトニックコースとかも、ミュージシャンは感覚で身についちゃってますよね。

そうですね、それを言葉で定義できるかの違いだと思います。

まず始めてみるという方は、最低限のルールは覚えるべきじゃないかなということですね。

覚えると便利ですね。

知らなくても変な和音だな、良い和音だなと、音を重ねていって気持ちの良い音になるまで微調整をすることもできますよね。

それがさっき言った徒歩ですね。

それによって既存の音楽とはまた違う形の面白い音楽を作れる可能性がありますね。

そうですね。

なので僕的には、それぞれの音楽理論の定義や必要性が違うので、必ず音楽理論がないといけないわけではないと思います。SNSなどで見かけますが、必要かどうかを議論すること自体がナンセンスだと思ってしまいますね。

そこが落とし所ですよね。

その議論を見てて嬉しいのが、みんな音楽好きなんだなと感じます。

その議論内容を見て発見することもありますよね。

他人に押し付けるのではなく、良い曲だったらそれで良いじゃないですか。

そうですそうです。

そうですね。

まとめると、最低限のものはあると便利かな、ということですね。最低限のところはそんなに難しいものではないですし、ちょっとした型を覚えるくらいですよね。

そうですね。

確かに暗記ですもんね。

DTMでの作曲に絶対音感は必要?

絶対音感はあったほうが良いでしょうか?

まず「絶対音感」とは何ですか?というところから。

身の回りにある例えばクーラーとかの音が、音名つまりドレミで聞こえるというのが良く言われる絶対音感ですね。

救急車が通った時とか。

そう、シーソーシーソーとか。

便利ですね。

絶対音感は3歳までの教育でしか付けられないと言われています。

歌でも歌詞ではなく、ドレミで聞こえているそうです。歌詞が乗っているので気持ち悪かったりして、音楽を素直に楽しめない方もいるようです。

絶対音感とは、小さい頃の音の記憶ですね。ピッチで聞こえるのは特技ですね。

相対音感というのは、例えば「これがドですよ」と教えられてそこからド・レという幅で音階がわかる状態ですね。

「移動ド」とか「固定ド」という言い方をするんですよね。

「固定ド」が絶対音感で鍵盤のここを押すとこの音はドですよということで、「移動ド」はドがずれる状態、ここを基準にしましょうという状態。

その音の基準となるものが「キー」といわれているものになる。

この絶対音感、相対音感の概要がわかったところで、DTMするのに絶対音感は必要ですか?

これも切り口によりますが、例えば作曲をしたいのであれば絶対音感は要らないですね。

例があるんですけど、僕は頭の中で鳴ったメロディや人が歌ったメロディはドレミで分かるんですよ。

相対音感なので、どのキーであってもドレミでしか聞こえないんですが、作曲するには全然困らないですね。

あると便利なシチュエーションは、例えば耳コピ。鳴ってる音がドレミで聞こえてしまうので、再現は早いですよね。便利なツールではあるんですけど、特技が活かせたということですね。

つまり絶対音感より相対音感、音の感覚を鍛えたほうが良いんですね。

それにつきます。

相対音感を鍛えるのは絶対にやったほうが良いしデメリットないじゃないですか。

おすすめの方法はありますか?

絶対音感は小さい頃しか身に付けられないけど、相対音感は何歳でも大丈夫。

ピアノを弾いたり楽器でトレーニングするのも大事ですが、一番効果的だと思うのは、自分の声ですね。

例えば「ドーソー」のように声で音程を取って鍛えていく。

まずはフレーズを歌ってみるということですね。

それすごく大事ですよね。

高校生くらいでやってたんですけど、結構鍛えられます。

良くなるんですね。みなさんもぜひ歌ってみてください。

DTMでの作曲に楽譜は必要?

楽譜は読めないといけないですか?

ケースによるとしか言えないですよね。

とりあえず、これからDTM始めるんだったらという意味だったらどうでしょうね?

ピアノロール、キーエディターとも言いますが、あれが譜面の代わりですね。

ちなみに僕がそうなんですが、楽譜が読めなくても作曲はできますが、逆に絶対に譜面が必要な方は?

トラック数が多い、例えばオーケストラだと膨大なトラック全部をピアノロールで見るのはしんどいと思います。だったら最初から楽譜の状態である程度整理してコントロールしてしまうほうが効率的、効果的だと思います。

そういうジャンルは譜面があるほうが楽ですね。

人に「こう弾いて」と指示を出す仕事になると必要ですね。

必要不可欠ですね。

例えるのであれば英語と一緒だと思っていて、全世界のミュージシャンが譜面を使ってコミュニケーションを取っているんですよ。英語が喋れたら色んな国でできるじゃないですか。

そう考えると譜面って便利ですね。

なくてもいいけど、あったら絶対便利だしお仕事によっては絶対に必要ということですね。

そういうことです。

譜面が綺麗なら良い曲というのを聞いたことがありますがどうですか?

ピアノロールでも、ここでこの楽器が鳴って、ここでこの楽器が鳴ってという組み合わせを見ると良くできてそうだと分かりません?

そうですね、確かに。

あれと一緒です。

楽譜を見てそれが瞬時に見えますね。

譜面見た時に、そのサウンドが頭で鳴りますか?

レベル差はありますが、慣れてる人は譜面を見ただけで曲が鳴ってます。

パソコンなど使わずに音楽が作れるしコミュニケーションが取れるということですね。

相当な熟練、努力が必要ですね。

そうですね、訓練された方ですね。

楽器は弾けないといけない?

DTM、作曲をするのに楽器を弾けると有利ですか?

僕のレッスンでは、コード進行や複雑な音楽をやっている方に対して、ピアノ習ってみてくださいと言ってみたら、その半年後にすごく曲が良くなった方がいます。

同じ様にすすめても、あまり変化のない方もいらっしゃいますし、人にもよりますね。

適正にもよりますが、もし時間とお金に余裕があれば、伸びる可能性があるのでやっておいたほうが良いかなと思います。

有利かというと有利でしょうね。

でも例えばボカロなど本来の歌とはかけ離れているけど、それが文化として定着しているということもありますね。

打ち込みとか、弾かないからこそというジャンルがでてくる。

自分ができる表現をつきすすめていったらそういう作品が出来上がったという風に思いますね。

楽器を演奏するニュアンスを再現するには楽器をやってるほうが絶対有利。

弾けなくてもDTMはできる。けど必要だと思った時にトライしてみて続ける。

作業効率として鍵盤があったほうがパッと弾けるじゃないですか。時短という意味でも効果は大きいですよね。

そうですね。最初の音楽理論の話と共通してて、用いるか用いないかという所に落ち着きますね。

音大には行ったほうが良い?

音大に行ったほうが良いですか?

侘美さんはご自身が音大卒で、音大や専門学校の講師もやられているので、色々見てきてのご意見をください。

僕の立場でいま音大に行っていないという感覚がわからないですね。

なのでお二人の意見を伺って、僕は音大に行った経験のある立場で話したいですね。

僕はいまやっていて、時短という意味では音大に行っておいたほうが良かったかなと思います。

短期間で集中的に学びたいことが学べる環境ならば行ったほうが良かったかなと思いますね。

時短もありますが、人との付き合いで行きたかったかなと思います。

どこまでいっても人との繋がりなので、友達や先生と繋がれるなら、音楽も学べて人脈も作れるなら、費用は高いけど行ったほうが良いと思います。

音大も奨学金制度があるので自分で払ってでも行きたい人は行こうと思えば行けますね。

行った経験として、音楽理論や楽器の勉強は音大じゃなくても、ご自身の努力ややりたいかやりたくないかだと思いますが、自分一人でやっていると分からなくなることがあるんじゃないかなと思います。

第三者の意見というか。

そうですね。

そういう意味では、スリープフリークスでレッスンを受けるとか客観的な視点でアドバイスをくれる環境があれば、別に音大じゃなくても良いと。

音大はやっぱり環境と仲間ですね。僕はその面で良かったなと思っています。色んな演奏者、プレイヤーと繋がったし、音楽業界とのコネクションとかビジネスマナー、コミュニケーションマナーを身近に得られますね。

実際の音楽の勉強以外の部分、プラスアルファもいっぱいあるわけですね。

僕はそっちのほうが音大に行くメリットを感じていました。そういう考え方を持っている方はおすすめですね。

同じ19歳でも音大に行かれている方と独学の方では、平均的に見ると、音大に行かれている方の方がスキルがありますか?

そこはどうでしょうね。

個人の努力次第なんですね。

うちの受講者様でも音大に行っていて習ってくださる方も結構いらっしゃるんですよね。

音大はあくまで音の理論とかで、DTMのスキルはうちでという方もいますね。

クラシックを専門にやっている音楽大学は、DTMはやらないので他で習うというのはありますよね。

音大は短期間にぎゅっと学ぶ環境になっているので、強制的に学ぶというのはありますね。

モチベーション上がらない方にとってはおすすめということですね。

環境で上達しやすくはあるけど、音楽関係なく人付き合いは大事ですね。

いかがでしたでしょうか?

中にはヘビーな質問や、何時間でも話していられる話題もありました。

これが無いと必ずできる/できないという決まったものは一切ありませんが、目的によって必要になったり、有利に進められるという項目があるのは事実です。

ご自身のゴールや理想がどこなのか?

それを叶えるために役に立つのか?ということをしっかりと意識して判断してみてください!

当コンテンツが音楽制作・DTMをこれから始めるという方にもお役に立てば嬉しく思います。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。

記事の担当 侘美 秀俊/Hidetoshi Takumi

武蔵野音楽大学卒業、映画/ドラマのサウンドトラック制作を中心に、数多くの音楽書を執筆。

オーケストレーションや、管弦楽器のアンサンブル作品も多い。初心者にやさしい「リズム早見表」がSNSで話題に。

北海道作曲家協会 理事/日本作曲家協議会 会員/大阪音楽大学ミュージッククリエーション専攻 特任准教授。

近年では、テレビ東京系列ドラマ「捨ててよ、安達さん。」「シジュウカラ」の音楽を担当するなど多方面で活躍中。

☟☟著書/作品は下記リンクから☟☟

- CATEGORY:

- DTM初心者講座