次世代のMIDI規格「MIDI 2.0」| DTM制作がどう変わる? 把握しておくべきポイントまとめ

MIDI 2.0が音楽制作に与える影響

打ち込みや機器のコントロールなど、DTMに欠かすことができない「MIDI」

このMIDIが多機能/便利になる【MIDI 2.0】が2019年に発表されました。

2024年現在、MIDI 2.0に対応したDTM関連製品も少しずつですがリリースされ始め、一般的に普及していく流れが見え始めました。

ここでは、MIDI 2.0がDTMに与える影響や恩恵など。音楽制作において重要となるポイントをわかりやすく解説します。

より細かな演奏表現が可能に

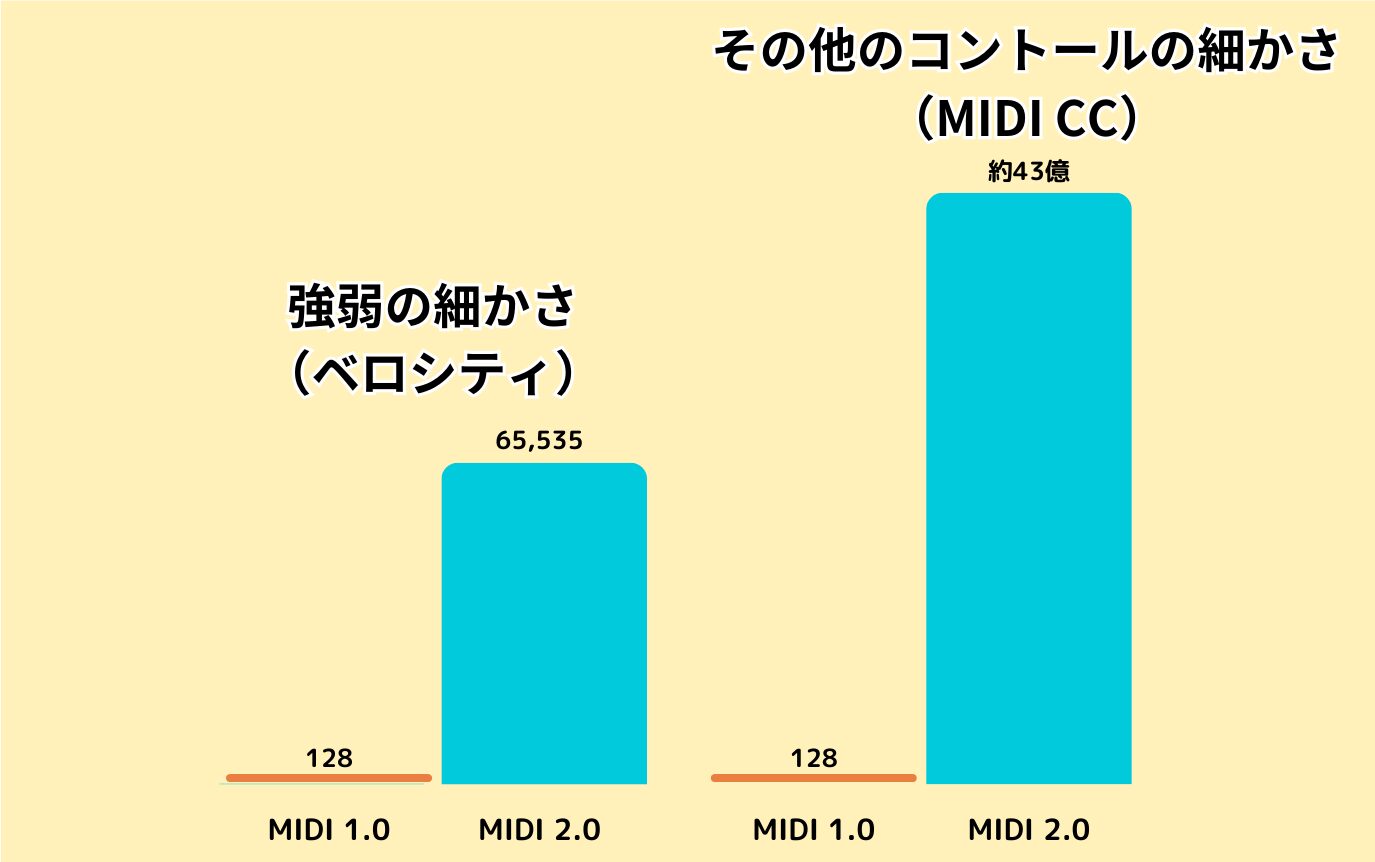

MIDI 2.0では、音の強弱(ベロシティ)やコントロール(MIDI CC)の解像度が大幅に向上しています。

これまでのMIDI 1.0は、ベロシティを128段階で調整していました。

しかし、MIDI 2.0は最大65,536段階で調整が行えるため、より細かな演奏表現が可能になります。

また、音色/奏法などを調整するコントロールチェンジも、128段階から最大で約43億段階に拡張されます。

例えば、ボリューム/フィルター調整でMIDIコントローラ上のノブ/スライダーなどを操作すると、MIDI 1.0とは比較にならないほど滑らかなサウンド変化が得られます。

※規格として制定されている最大値であり、製品ごとに使用できる段階の細かさは異なります。

MIDI 2.0の実力をピアニストと共に検証 動画

DAWやプラグインでデバイス設定が不要になる

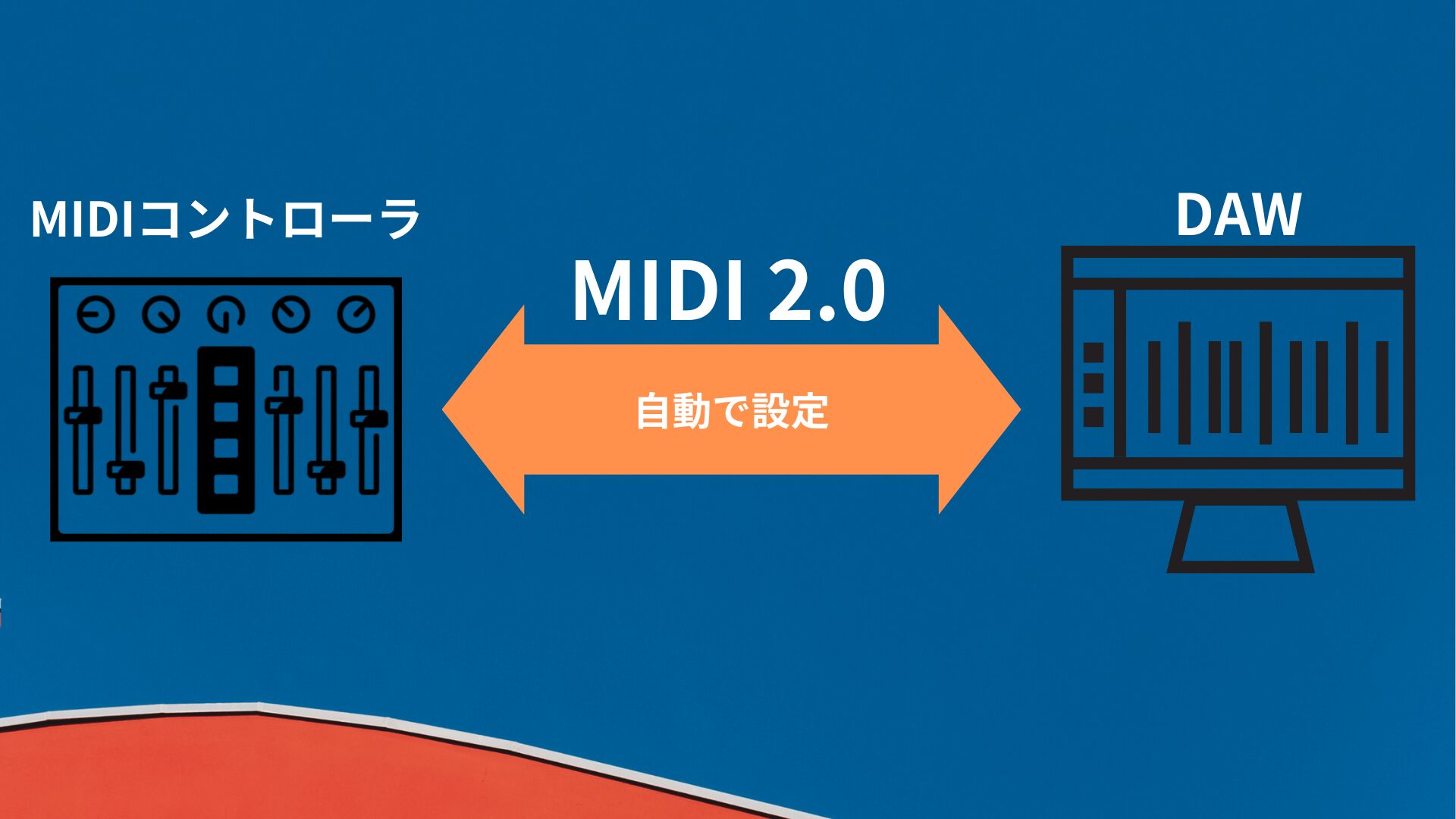

MIDI 2.0ではデバイス同士が双方向で通信できるように進化しています。

この恩恵として挙げられるのが複雑なセットアップや設定を行う必要がなくなることです。

下記に具体例を挙げます。

1.デバイスを接続すると自動的に設定が行われる

MIDI 2.0は、デバイスを接続すると自動で最適な設定が行われます。

プロファイル設定により、他のデバイスが接続されると自動的にそのデバイスの機能を認識して最適な設定が行われます。

併せてMIDIキーボードをDAWに接続すると、キーボードのノブやスライダーが自動的にDAWのミキサーやエフェクトに割り当てられるということも可能になります。

2.DAWとハード音源の連携が強化される

MIDI 2.0の新機能の1つとして注目されている「プロパティエクスチェンジ」

デバイス間で設定/機能情報のやり取りを行います。

これまでDAWでハード音源を扱う際は、音色のリスト表示、選択、パラメータの割り当てや調整を手動で行う必要がありました。

MIDI 2.0は、これらが自動化されて素早く便利に扱うことができるようになります。

MIDI 2.0でソフトウェアとの自動設定に対応したKORG Keystage

演奏の遅延が少なくパフォーマンスが向上する

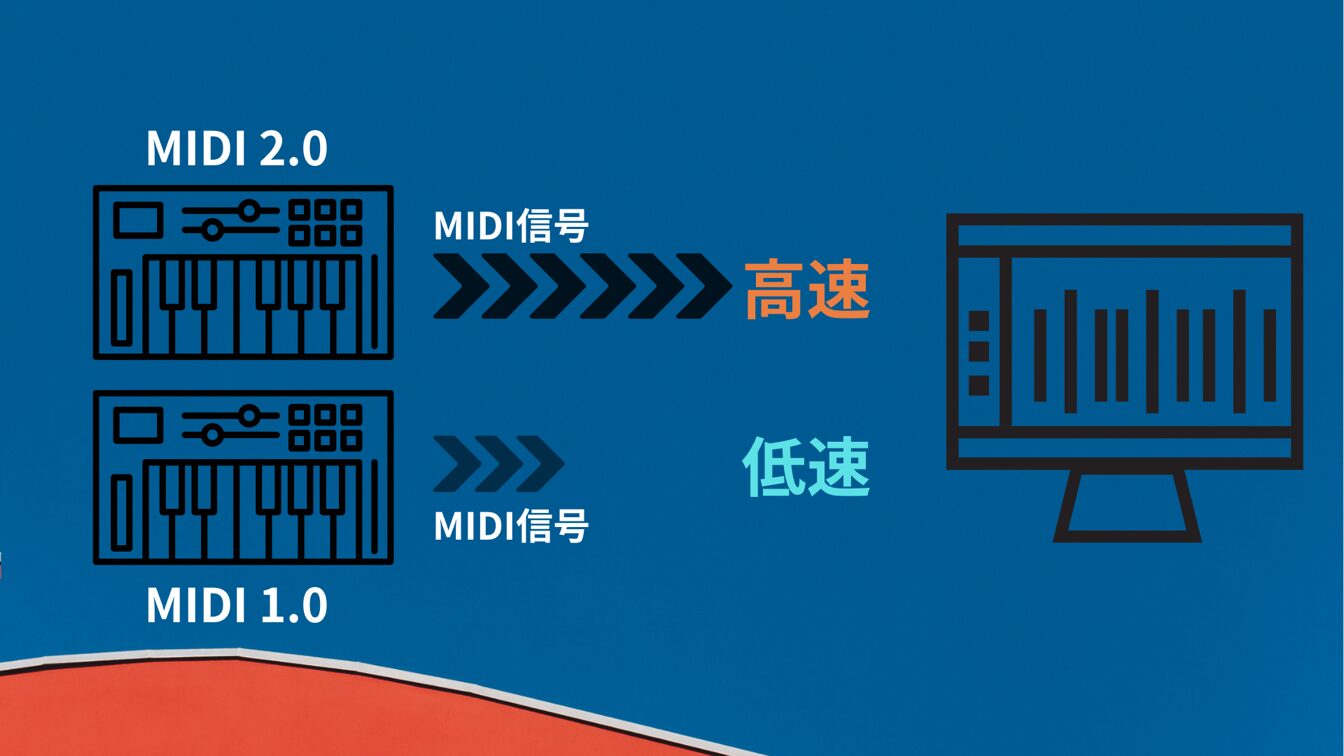

従来のMIDI 1.0は、通信の速度に制限があり、演奏やコントロールの遅延(レイテンシー)が発生していました。

特に鍵盤を弾いてから音が出るまでのタイムラグは多くの方が悩まされたはずです。

MIDI 2.0では、この通信速度の制約がなくなり、演奏情報をリアルタイムで送ることができるように進化しています。

演奏の遅延が最小限に抑えられ、演奏や操作が圧倒的に快適になると言われてます。

新しい表現方法の導入

従来では行えなかった新しい表現方法が実現し、各ノートの細かなニュアンスや、複雑な音の動きを表現することが可能になりました。

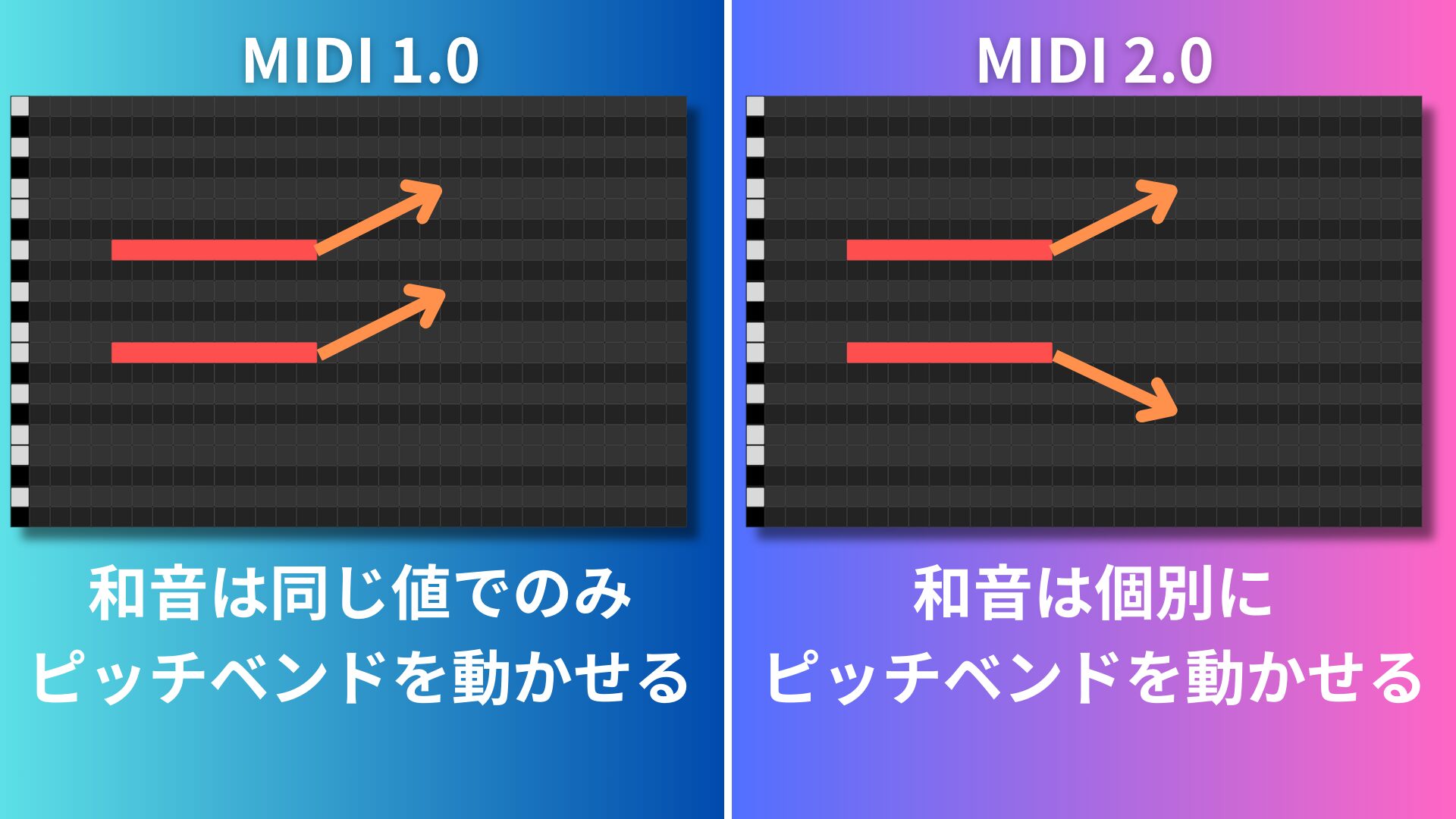

ピッチのコントロールを例に説明します。

パー・ノート・ピッチベンド(Per-Note Pitch Bend)

同時間軸に配置された複数のノートへ異なるピッチベンドを記録できます。

これは打ち込み感が少なくなり、楽器的な表現が強化されることを意味します。

例えば

- 独立したピッチベンドの適用

ギターのユニゾンベンド(複数の弦を同時に曲げる技法)を再現する際に、各弦のピッチを個別に調整することができます。 - シンセサイザーの複雑な音の動き

コードを演奏しながら特定の音だけを高い音に変えることができます。

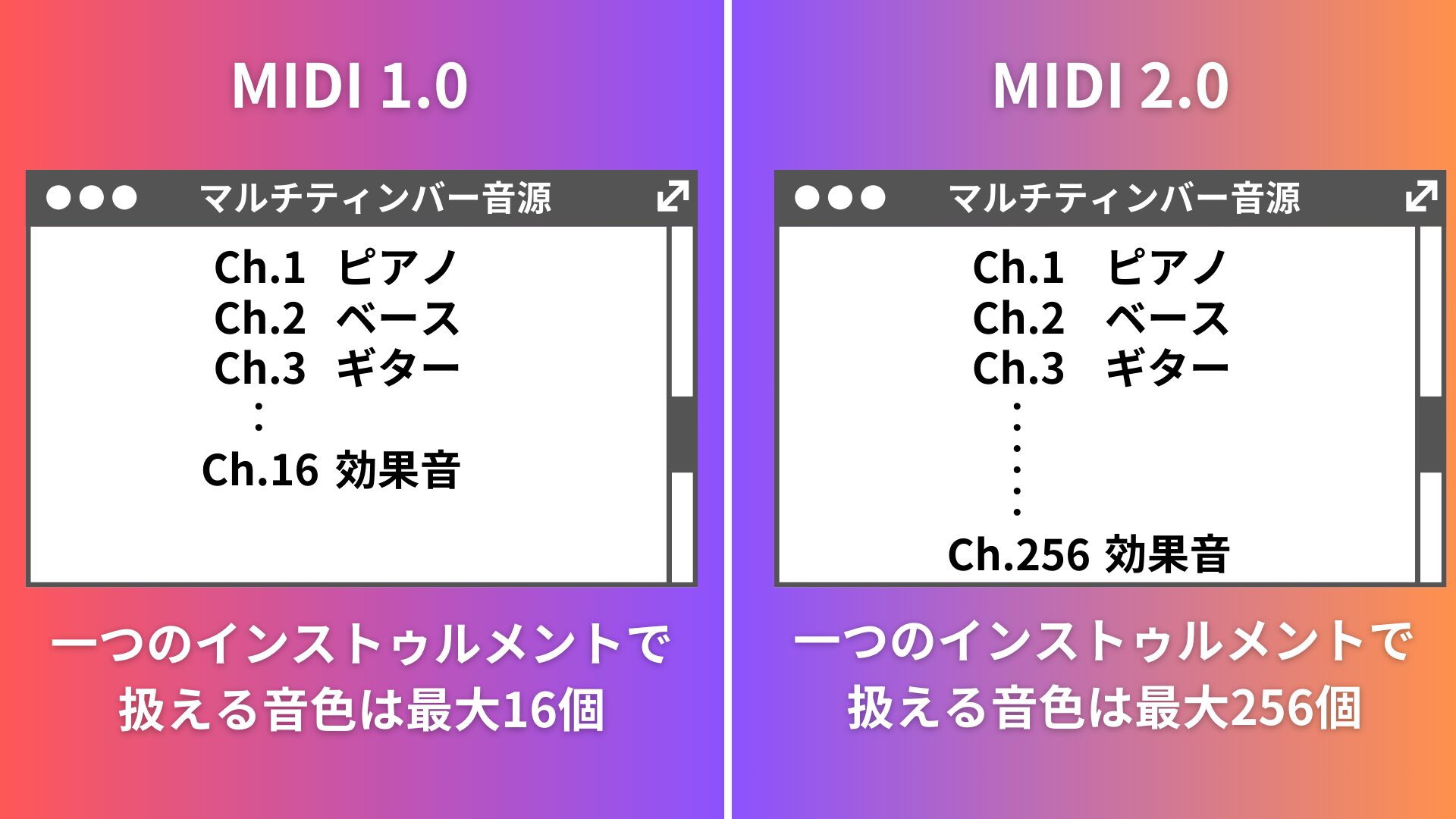

より多くの音色を同時に扱える

これまでの「MIDIチャンネル」は最大16チャンネルまでという縛りがありましたが、これがMIDI 2.0では256チャンネルまで拡張されました。

現在のDTMは、MIDIチャンネルという概念を気にする機会が減っていますが、オーケストラなど多くのチャンネル(楽器)を扱う方は嬉しい進化ではないでしょうか。

DTM環境にMIDI 2.0を導入するには?

このように大きく進化したMIDI 2.0ですが、現段階(2024年6月)でその性能を最大限に発揮するには少々ハードルが高くなっています。

Windows OSはまだ対応していない点に注意

WindowsはOS自体がMIDI 2.0に非対応となっており、今後の対応待ちとなっています。

MIDI 2.0に対応しているCubase 13を使用しても残念ながら動作しません。

対応しているDAW

主要DAWの中ではCubase 13以降とLogic Proが対応済みです。

対応している音源

対応している音源も多くはなく、現在はピアノ音源のIvory 3がMIDI 2.0に対応しています。

対応しているハードウェア

演奏したMIDI情報をDAWに送信するMIDIキーボードもMIDI 2.0に対応している必要があります。

ベロシティなどの演奏に対応している製品はRoland社のA-88MKIIです。

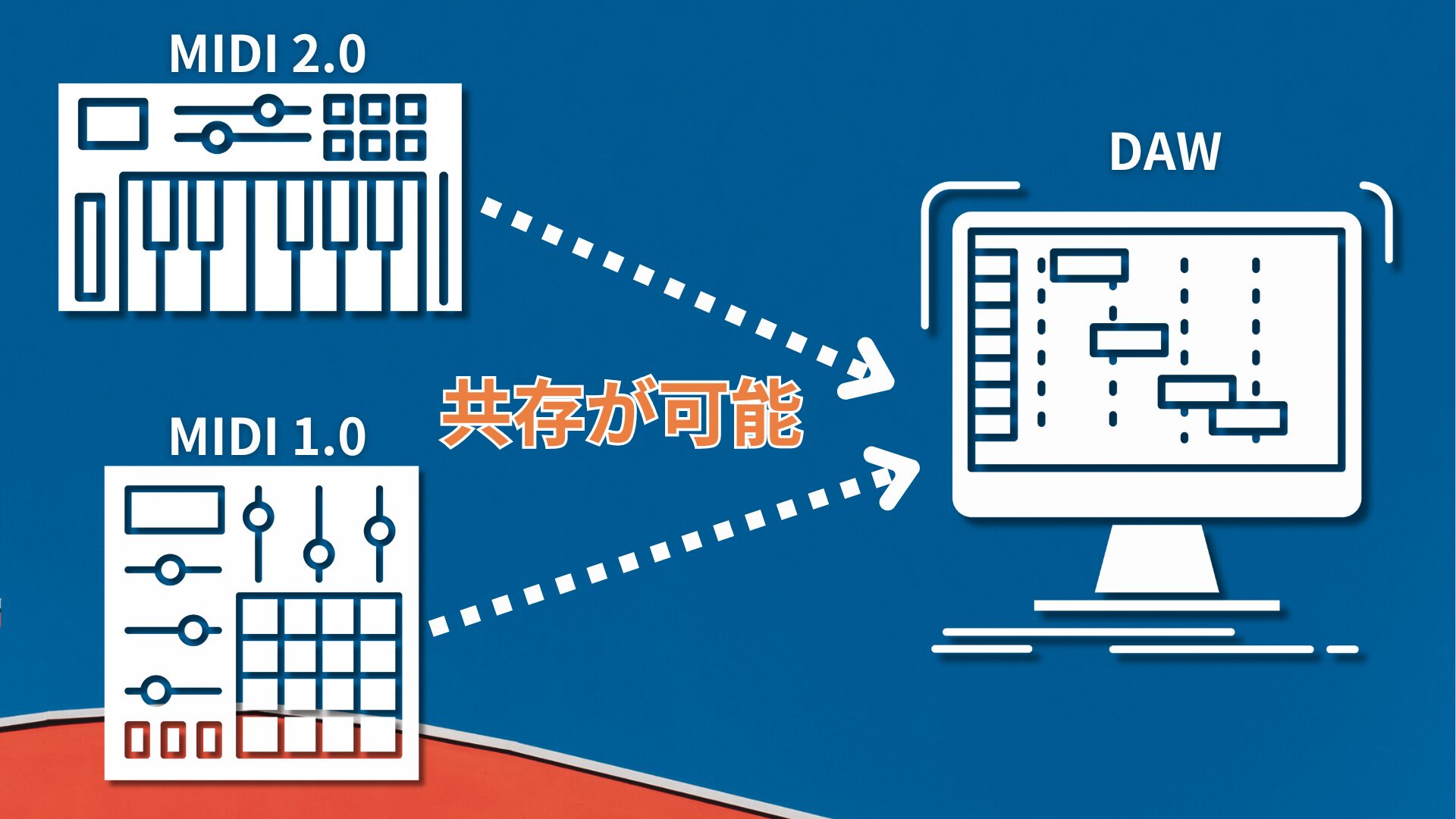

今までの機器(MIDI 1.0)もMIDI 2.0環境でそのまま使える?

MIDI 2.0はMIDI 1.0機器とも互換性があります。

自動的にMIDI 1.0/MIDI 2.0を確認し、調整してくれます。

制作環境の中に新しくMIDI 2.0製品を入れたとしても、問題なく使用できる点は嬉しいですね。

この機能は「プロトコルネゴシエーション」と呼ばれ、今後リリースされる多くの製品が対応します。

いかがでしたでしょうか?

これから対応製品が増えていくことで音楽制作の幅が広がることは間違いありません。

まずは上記の点を押さえた上で今後の動きにも注目していきましょう!

- CATEGORY:

- DTM初心者講座