ミキシング時のマスト処理!? ゲイン・ステージングとは?

更なる高みを目指すための「ゲイン・ステージング」

「これまで様々なミックステクニックを学び、高性能なプラグインも一通り揃えたのに、なぜかイメージしたサウンドにならない…」

こんな悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

そんな方々に向けて、今回は、最近ミキシング界隈においてホットなトピックとなっている「ゲイン・ステージング」について取り上げたいと思います。

やり方の解説はもちろん、その効果についても検証を行いましたので、ぜひ参考にしてみてください。

きっとミックスのお悩みをブレイクスルーするきっかけになると思います。

ゲイン・ステージング 解説動画

ゲイン・ステージングとは?

ゲイン・ステージングとは、簡単に言ってしまえば、ミックスに入る前の音量管理のことです。

そんなことか、と思われるかもしれませんが、音量といってもお馴染みのフェーダーバランスのことではありません。

音の流れの一番源の部分となる、オーディオファイルや、ソフトシンセから出力される音量のことです。ここではその音量のことをゲインと呼びます。

ゲインは各DAWに調整できる機能が備えられていますし、プラグインで調整することも可能です。

ゲイン調整とフェーダー調整は何が違うのか、疑問に思われるかもしれませんので、まとめておきます。

- ゲイン:プラグイン等の処理前のボリューム。いわばインプット。ここを変えるとそのトラックのプラグインに影響する。

- フェーダー:プラグイン等の処理後のボリューム。いわばアウトプット。ここを変えてもそのトラックのプラグインには影響しない。

ゲイン・ステージングでは、このゲインを一定の基準に沿って適切な値とします(ゲインの調整方法については、後に詳述します)。

ゲイン・ステージングのメリット

では、このゲイン・ステージングを行うことで一体どのようなメリットがあるのでしょうか?

これについては、大きく分けて以下の2つが挙げられます。

- 1.ミックス作業が早くなる

- 2.プラグインのサウンドがより良くなる

ゲイン・ステージングを行うことで、楽曲ごとのトラックのゲインのバラつきが少なくなり、コンプのスレッショルドなどの設定を毎回大きく変える必要がなくなります。ボーカルならこのくらい、ベースならこのくらい、と予測しておけるんですね。

このことにより、プリセットの活用がさらに容易になり、ミックスがスピーディーになります。これが1つ目のメリットです。

2つ目は、これが最も大きなゲイン・ステージングの恩恵と言えますが、サウンドに変化が起きます。

これは後述しますが、プラグインに最適な音量でインプットされるためです。

論より証拠ですので、下記の2つのサウンドを聴き比べてみてください。

▶︎ゲイン・ステージングを行わなかった場合

▶︎ゲイン・ステージングを行なった場合

いかがでしょうか?

感想はそれぞれあると思いますが、まずしっかり違いがあるのと、後者の方が低域の存在感、ボーカルの明瞭感、中域の分離感、全体のダイナミクス(パンチ)において、優れていると筆者には感じられました。

なおこの2つ音源については、ゲイン・ステージング以外の違いが出ないよう、コンプのゲインリダクションや、最終的なトラックの音量が同じになるよう慎重にミックスしています。

またもう1つのポイントとして、UADやWavesなどのアナログ機材をシミュレートしたプラグインを多用したという点が挙げられます。

ここが、ゲイン・ステージングがサウンドに変化をもたらすもう1つのポイントとなってきます。

アナログシミュレートプラグインにあるスイートスポット

アナログ機材は、それぞれに特性があり、通すだけでもサウンドが変化しますし、インプットやアプトプットのツマミをいじることでも変化が起きます。その変化は微細な倍音の付加からアグレッシブな歪みまで様々です。

もちろんその変化こそがアナログ機材の真骨頂であり、それを有効に活用してこそ使う意義があると言えます。サウンドに正解はなく、自分が気持ちいいと思った設定にすればいいわけです。

しかしそれら機材には、一定の音量(ゲイン)で入力することで、想定された(クリーンな)サウンドになりますよ、という基準があります。

これがアナログレコーディング/ミキシングにおいて伝統的な、VUメーターにおける「0dBVU」です。いわばメーカー仕様というものですね。

もちろんそれを守ることがイコール正解ではありませんが、この基準となるサウンドを知っておくということは重要だと思います。

他の分野でも言えますが、多くの初学者にとっては、やたらめったら自由にやるよりは、まず基本通りやった方が、概ね良くなります。

そこから、どのように”逸脱”させるか、ということを意図的に行っていくのが、本当にクリエイティブなサウンドメイクと言えるでしょう。

アナログシミュレートプラグインの多くは、そのような機材特性も含めて設計されています。たとえば、UADやWaves製品の多くは、0dBVU(= -18dBFS)を基準レベルとしてマニュアルにも記載しています。

ゲイン・ステージングを行うタイミング

では、実際にゲイン・ステージングを行うとして、どのタイミングで行うといいのでしょうか?

答えはシンプルで、ミックス作業に入る前、ということになります。

方法は次項で説明しますが、まだ何もプラグインを使用しておらず、フェーダーもゼロ、パンも振っていない状態で行うのが理想的です。

既にミックスを行っている状態でゲインを変えてしまうと、コンプレッサーなどの効き方が変わってしまうため、ミックスが破綻する恐れがあります。

とはいえ、最近のDTMではアレンジしながら同時にミックスに着手することも普通に行われていますので、その場合の対処法も後述します。

ゲイン・ステージングの基本的な方法

まず、まだミックスを全く行っていない状態という前提で進めます。

1.VUメータープラグインをマスタートラックに挿す

VUメータープラグインは様々なメーカーから発売されており、フリーのものもあります。

どれも基本的な視認方法、設定方法などは同じですが、注意点としてはリファレンスレベルを-18dBFSとしておくことです。

この状態でマスタートラックに適用しておきます。

2.各トラックをソロ再生しながらゲインを調整する

ゲイン・ステージングを行いたいトラックをソロとし、VUメーターを見ながらゲインを調整します。

トラックの中で音量差がある場合は、音量が大きい部分でループさせながら行います。

ゲインの調整は、例えばCubaseの場合はイベントの「音量」、Logic Proの場合はリージョンの「ゲイン」といった項目で行うのがベストです。これらの機能はゲインの増減が波形の大きさに反映されますので、視覚的にも確認することができます。

有名どころのDAWにはほぼ同じ機能があると思いますが、もしない場合は、インサートスロットの1番目に、音量を調整できるプラグイン(EQなど)を挿して調整します。

ゲイン調整のターゲットは<、先述の通り0dBVUです。

といっても0dBVUぴったりになるということはありえないので、平均的に0付近を動いている、という感じならOKです。もちろん0を超えてもクリップというわけではありませんので、右一杯に張り付いているという状態でなければ、多少0を超えても大丈夫です。

トラック特性に合わせた様々なゲイン・ステージング

基本的には前項の手順を全トラックに行うのですが、もちろん例外的な処理が必要になるケースもあります。

一音一音のダイナミクスが激しいトラック

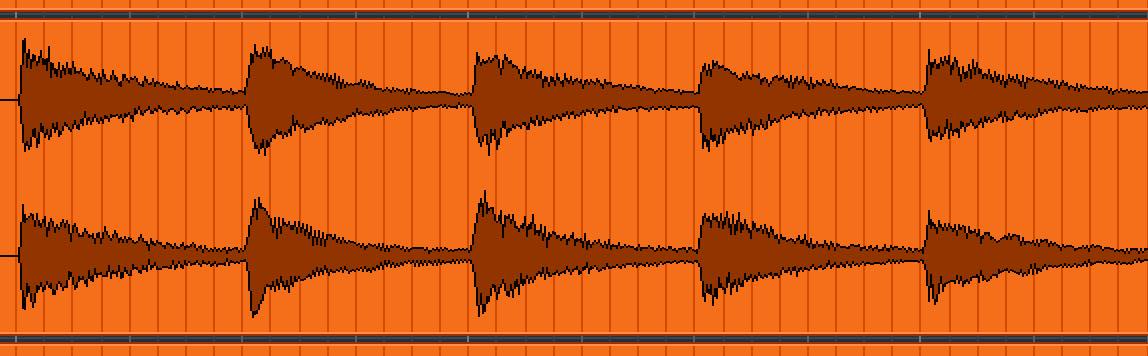

例えばピアノバッキングが一定のリズムで鳴るような、ダイナミクスが激しいトラックの場合、平均0dBVUといっても振れ幅が大きすぎて、どこに合わせたらいいのかわからなくなると思います。

その場合は、ピークが0dBVUに合うようゲイン調整を行ってください。

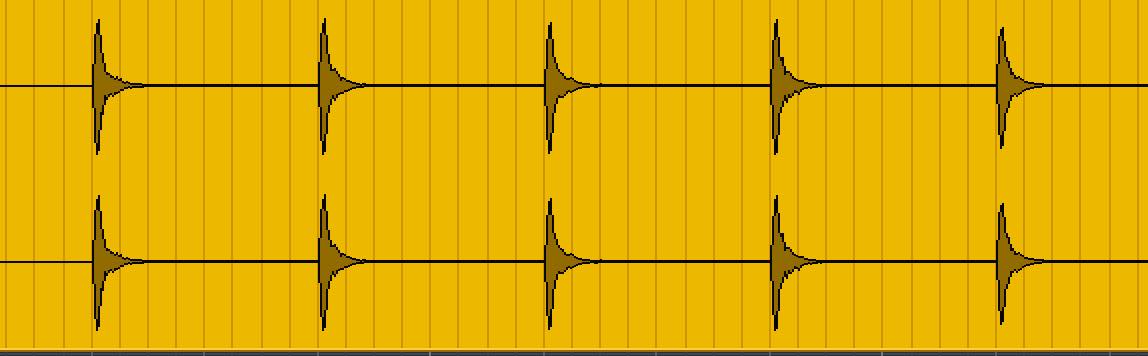

ドラムなどアタックのピークだけが突出しているトラック

ドラムやパーカッションは、瞬間的なアタックのピークが突出しているため、VUメーターが検知する平均音量としては小さく出てしまいます。そのため、前項のようにピークを0dBVUにしようとすると、大きくなりすぎて、常時クリップするような状態になってしまいます。

この場合、VUメーターによるレベル管理は困難なので、別の方法を採ります。

その方法とは、ノーマライズです。

ノーマライズとは、そのオーディオイベント(リージョン)内の、最大ピーク値を一定の値に設定することで、全体のゲインを増減させる機能ですが、ここではピークを-6dBFSとします。

こうすることで、適度なヘッドルームを確保し、プラグインに対しても適切なゲインで入力させることができます。

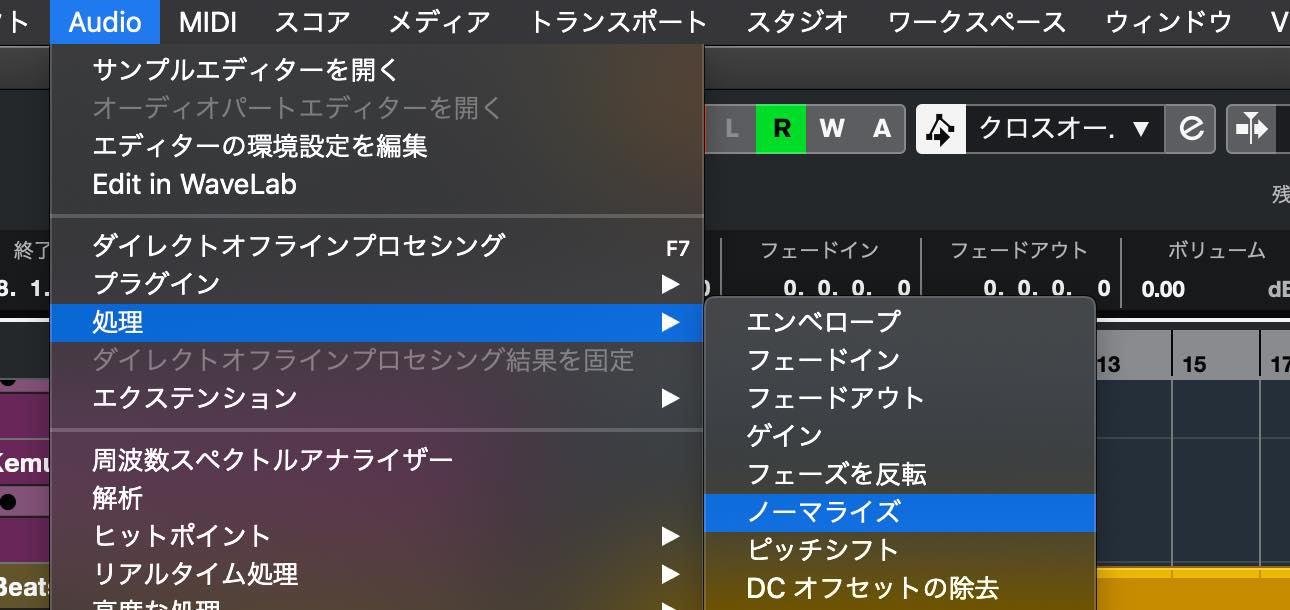

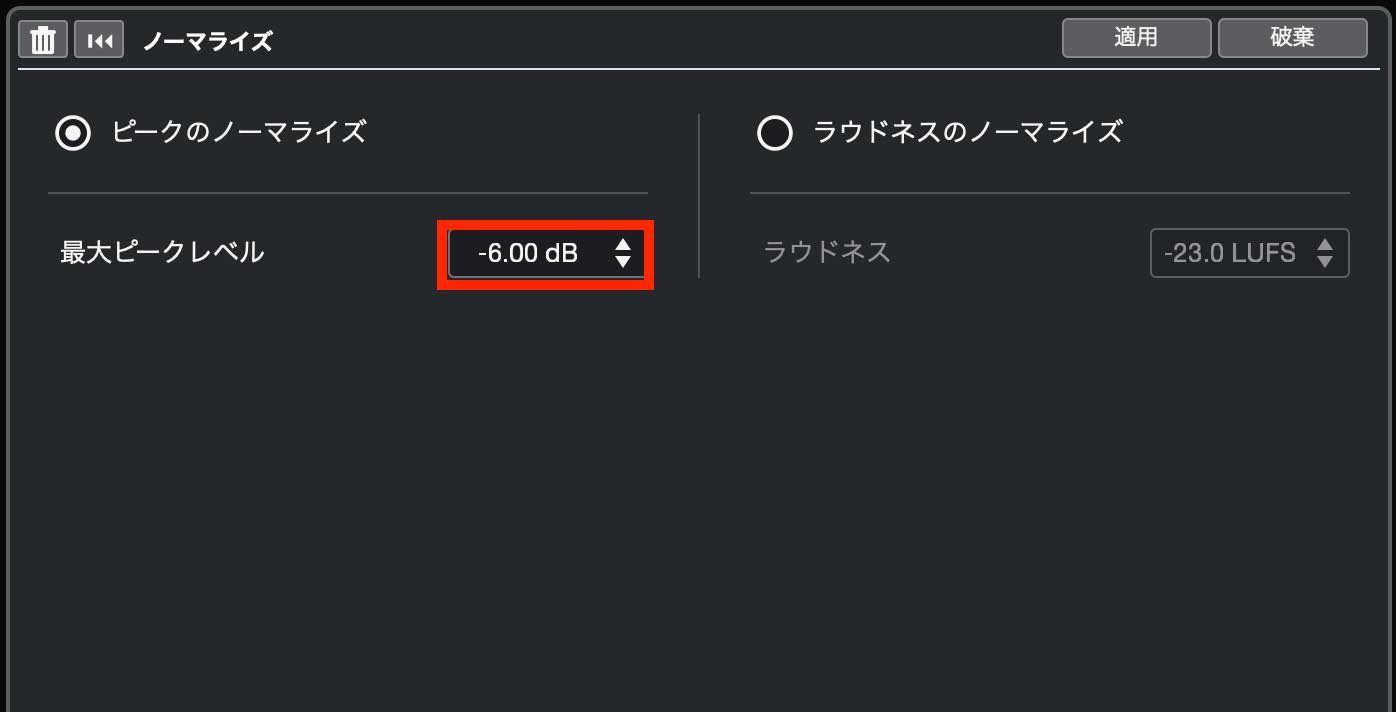

ノーマライズの方法はDAWによって様々ですが、例えばCubaseの場合は、オーディオイベントを選択し、オーディオメニューから処理>ノーマライズを選択します。

最大値を設定する項目がありますので、ここを-6dBとし、適用すれば完了です。

アンプシミュレーターを使用している場合

ギターやベースなどでアンプシミュレーターを使用している場合、録音された生音のゲインと、アンプシミュレーターを通した後のゲインは当然ながら違ってきます。

アンプシミュレーターの前のゲインを調整してしまうと、アンプへの入力音量が変わり、歪み方などが変わってしまいます。

そのため、この場合はアンプシミュレーターのマスター出力音量を調整することで、ゲイン調整を行います。

原則平均0dBVUに合わせる、ダイナミクスによってはピークを-0dBVUに合わせる、といったやり方は同じです。

インストゥルメント・トラックに行う場合

インストゥルメント・トラックについても、楽曲全体への影響が大きい主要なトラックはゲイン・ステージングを行うべきでしょう。

その際は、VUメーターを見ながらインストゥルメント(ソフトシンセ)のマスター出力、もしくはゲイン調整プラグインで調整します。

ドラムやパーカッションについては、オーディオ化してノーマライズしましょう。

ミックス途中でゲイン・ステージングを行いたい場合

ゲイン・ステージングはミックスに入る前に行う、と先述しましたが、昨今の制作スタイルではどこからがミックスというのがはっきり区切られない場合も多いです。アレンジ段階でも、フェーダーを調整したり、パンを振ったり、プラグインを入れたり、といったことは普通に行われます。

ゲインステージングを最初から意識しておけば、そのような処理前にゲイン調整を行っておく、というのが得策でしょう。

それでも、主要なトラックなどで後から行いたくなる場合もあるでしょう。

ミックス途中からゲイン・ステージングを行う場合、トラックのインサートスロットの一番最初(アンプシミュレーターを使っている場合は、その後)に、VUメーターを入れてゲイン調整します。

ゲイン・ステージングの影響は主にコンプレッサーなどのダイナミクス系に及ぶので、それらの設定を見直せばOKです。

例えばコンプレッサーなら、ゲイン・ステージングを行うことによってゲインリダクション量が変わりますので、インプットやスレッショルドを調整するなどして、変更前と同じ反応になるようにします。

その上で、トラックのフェーダーも変更前と同程度の出力となるように調整しましょう。

全てのトラックでゲイン・ステージングを行うべき?

どんなトラックでも、何がなんでもゲイン・ステージングを行わなくてはいけない、というわけではありません。

ここまで述べてきたように、ゲイン・ステージングが最も影響するのはプラグイン、その中でもアナログシミュレート系です。そういったものを多用しているトラックについては、まず優先的に行ったほうがいいでしょう。逆に、全くプラグインを使用していないトラックは、行わなくても差し支えありません。

その他、楽曲への影響が少ない背景的なサウンドや、ピンポイントでしか鳴らないSEなども、対象外としてしまっていいでしょう。

以上、今回はミックス向上の新たな切り口となりうる、ゲインス・テージングについて解説しました。

私たちもその効果に興味があり、しっかりと検証を行ってみましたが、確かな違いを感じることができました。

「色々手を尽くした上で、どうしても理想のサウンドにならない」という方は、ぜひご自身のミックスでも試してみてください。

ミキシング時のマスト処理!? ゲイン・ステージングとは?

「これまで様々なミックステクニックを学び、高性能なプラグインも一通り揃えたのに、なぜかイメージしたサウンドにならない…」

こんな悩みをお持ちの方にとってブレイクスルーのきっかけになると思います。

詳細:https://t.co/BtXwPPNHo0 pic.twitter.com/BT7kkYk5ez— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) October 9, 2021